- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

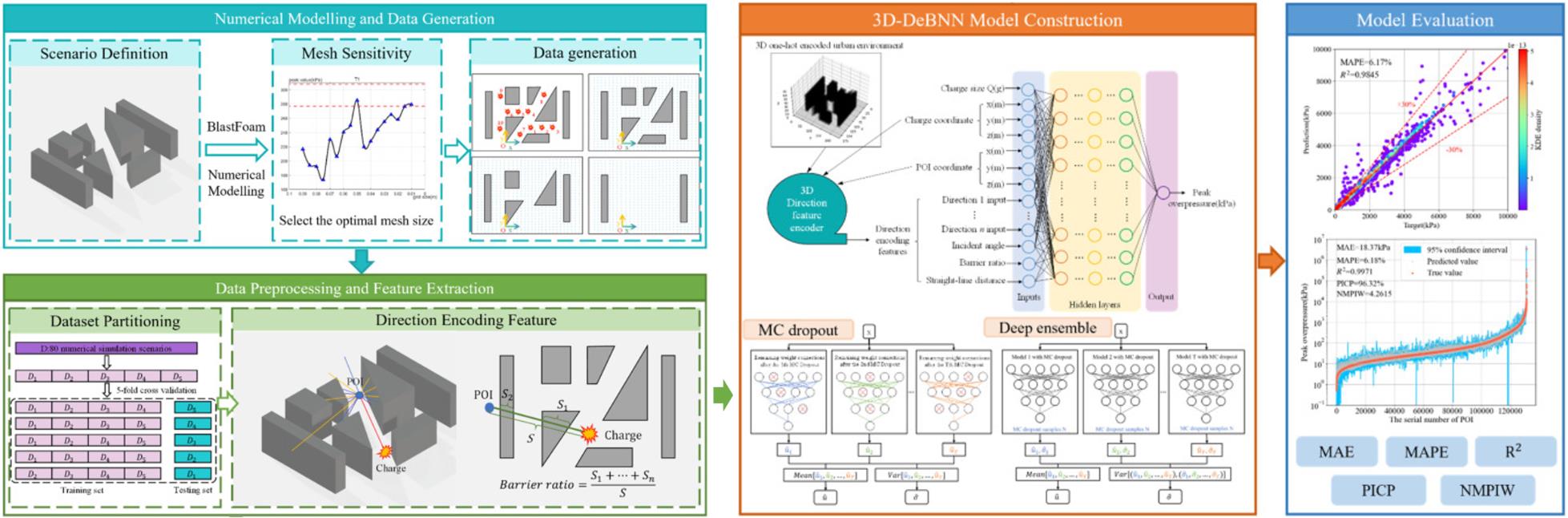

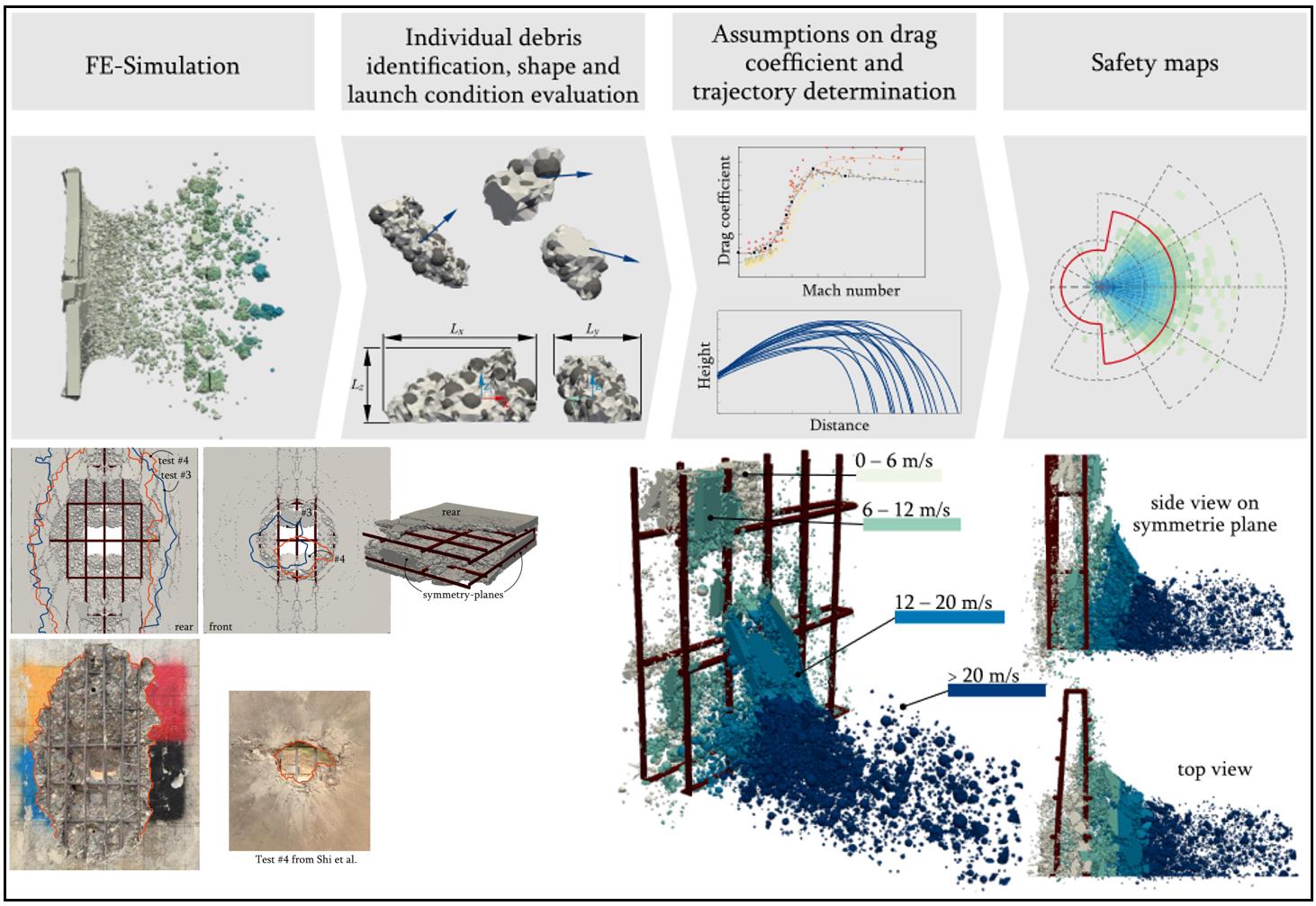

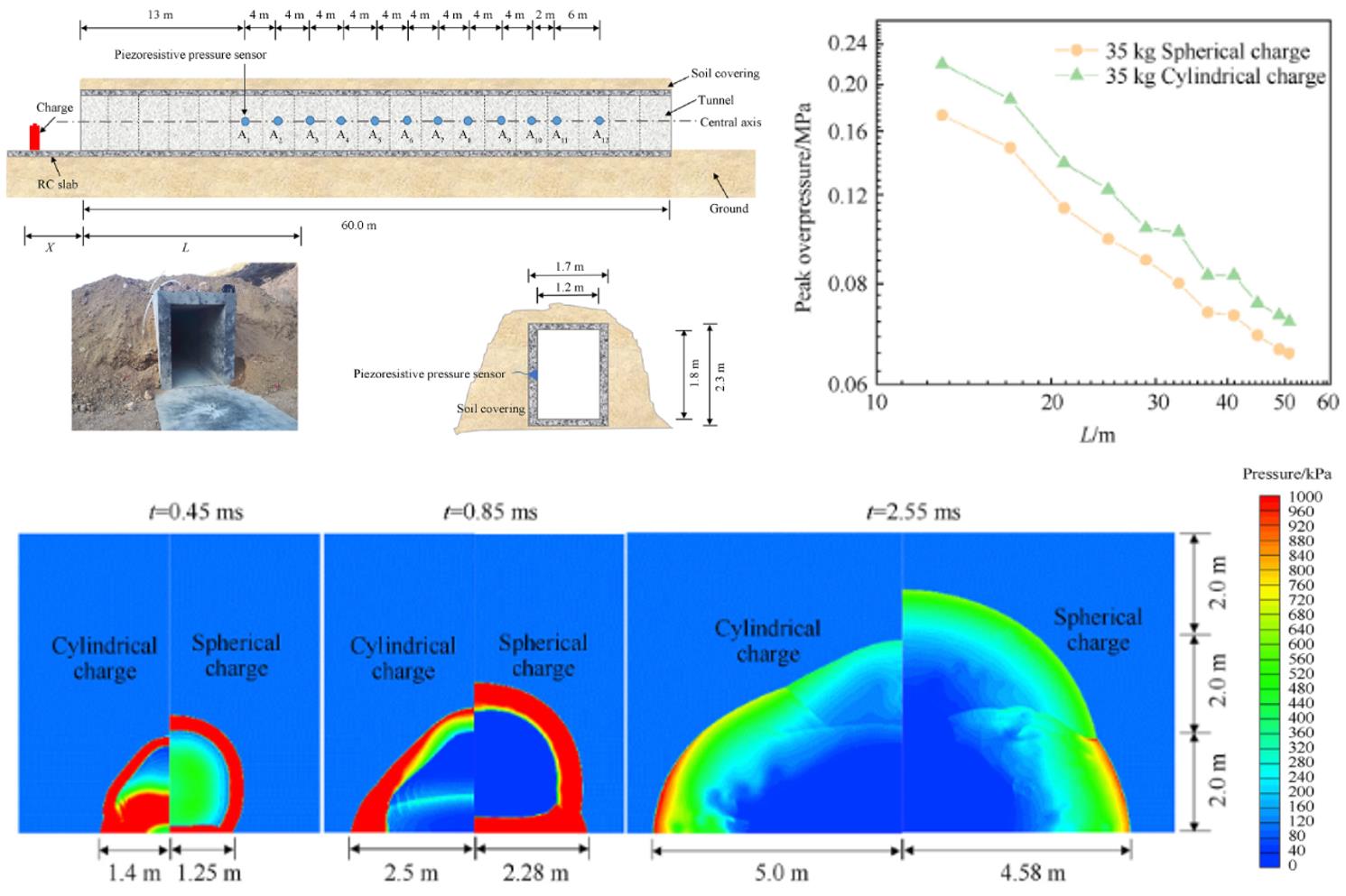

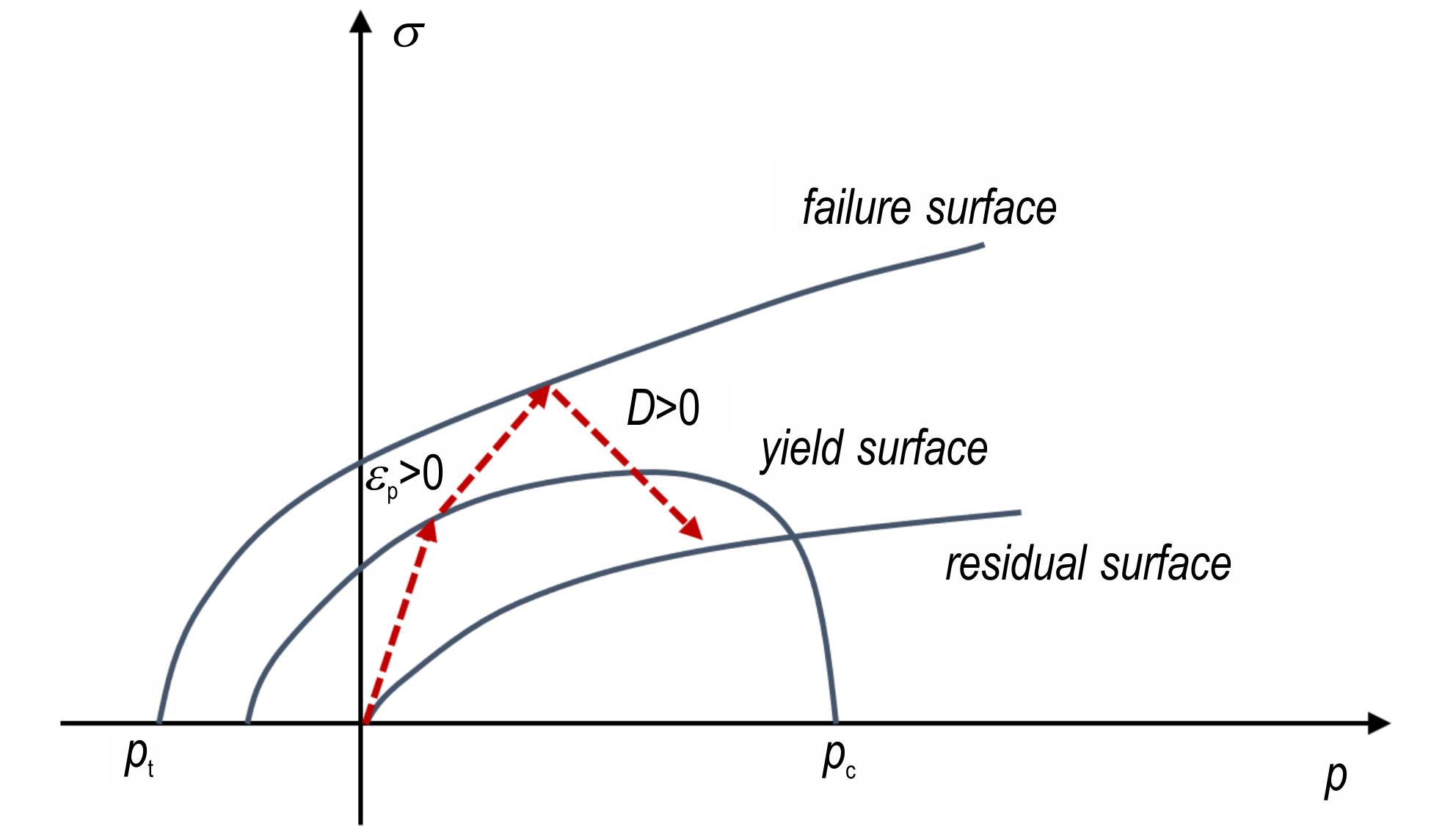

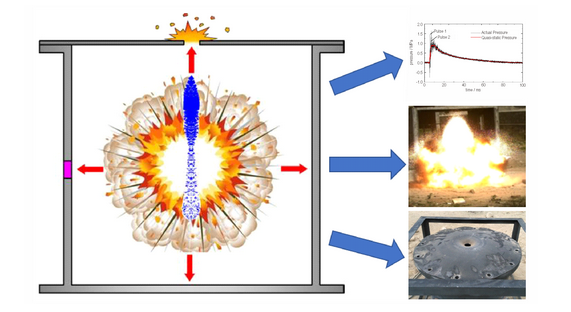

- 工程结构,如建筑、桥梁、道路、隧道、大坝、港口等,承载着现代文明运行和发展的物质基础,同时作为容纳社会活动的人造空间,其安全问题直接关系到社会的和谐稳定和经济的繁荣发展。当前,各种事件以及工业意外爆炸事故时有发生,此类事件的突发性和破坏性给公共基础设施和人民的生命财产安全带来了严重的威胁。因此,工程结构的爆炸毁伤分析与评估具有重要的科学意义和社会价值。相关科学问题包括但不限于:各类含能材料爆炸冲击波传播演化规律及其对工程结构的爆炸荷载特性的影响,爆炸冲击波造成的结构局部和整体毁伤模式,以及碎片、飞散物等对结构内部人员和设备的次生毁伤问题。此外,还包括爆炸作用下结构构件的损伤破坏、失稳导致整体结构的连续倒塌分析方法,结构在多次爆炸下的累积损伤以及爆炸-火灾等多灾害耦合风险评估等。 为此特组织出版“工程结构爆炸毁伤分析与评估”专题。本期专题共收到9篇论文,观点论文1篇,研究论文7篇,综述1篇,展示工程结构爆炸毁伤分析与评估中备受关注的热点问题。希望通过本专题的出版,促进相关领域学者的深度交流,凝聚多学科智慧,为提高公共基础设施安全防范能力,优化工程结构抗爆设计、强化应急管理和爆后修复提供重要支持和指导。

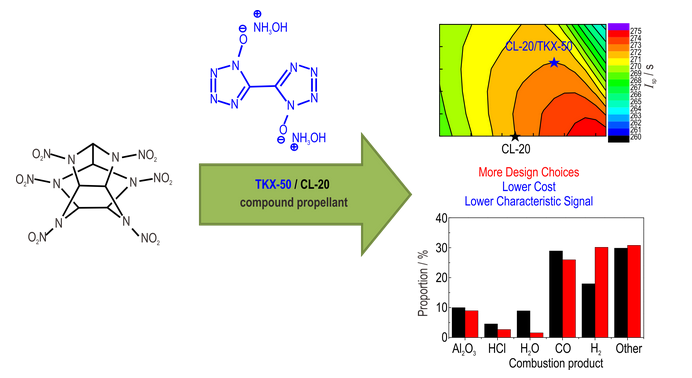

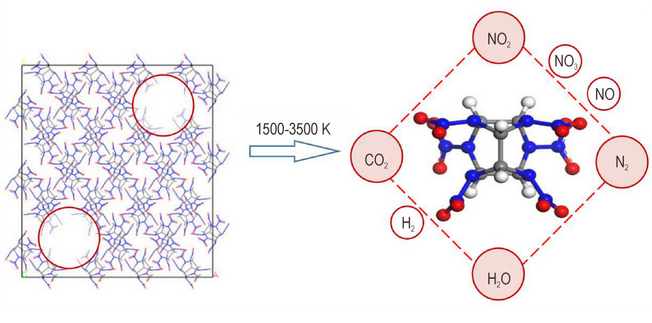

- 含能材料的高能化是国家的重大战略需求。从第一代单质含能材料TNT,到二代RDX、HMX,以及三代CL-20,它们的释能方式主要是CHON元素之间的氧化还原反应,能量极限为2.0—2.2TNT当量,进一步发展受限。全氮化合物材料是以高生成焓、N-N高能键断裂释能方式为主要特征的新一代含能材料,理论估算能量极限可以达到3.0TNT当量以上,但其常态稳定性和制备过程的复杂性,导致发展过程缓慢。在CHON与全氮之间寻求一个中间物质状态,即高氮化合物,其释能方式以高能键断裂为主,辅以氧化还原反应耦合协同增效,这样为其能量水平大于2.2TNT当量物质创制,提供了实施可能性,设计同时兼顾了能量稳定性安全性制备难易程度的平衡关系。高氮含能化合物创制专题,选择刊载了高氮/全氮含能化合物的近期部分研究成果,包括观点1篇,研究论文10篇,综述2篇,以供国内外含能材料创制和应用同仁一起交流,共同促进推动新一代含能材料发展进程。

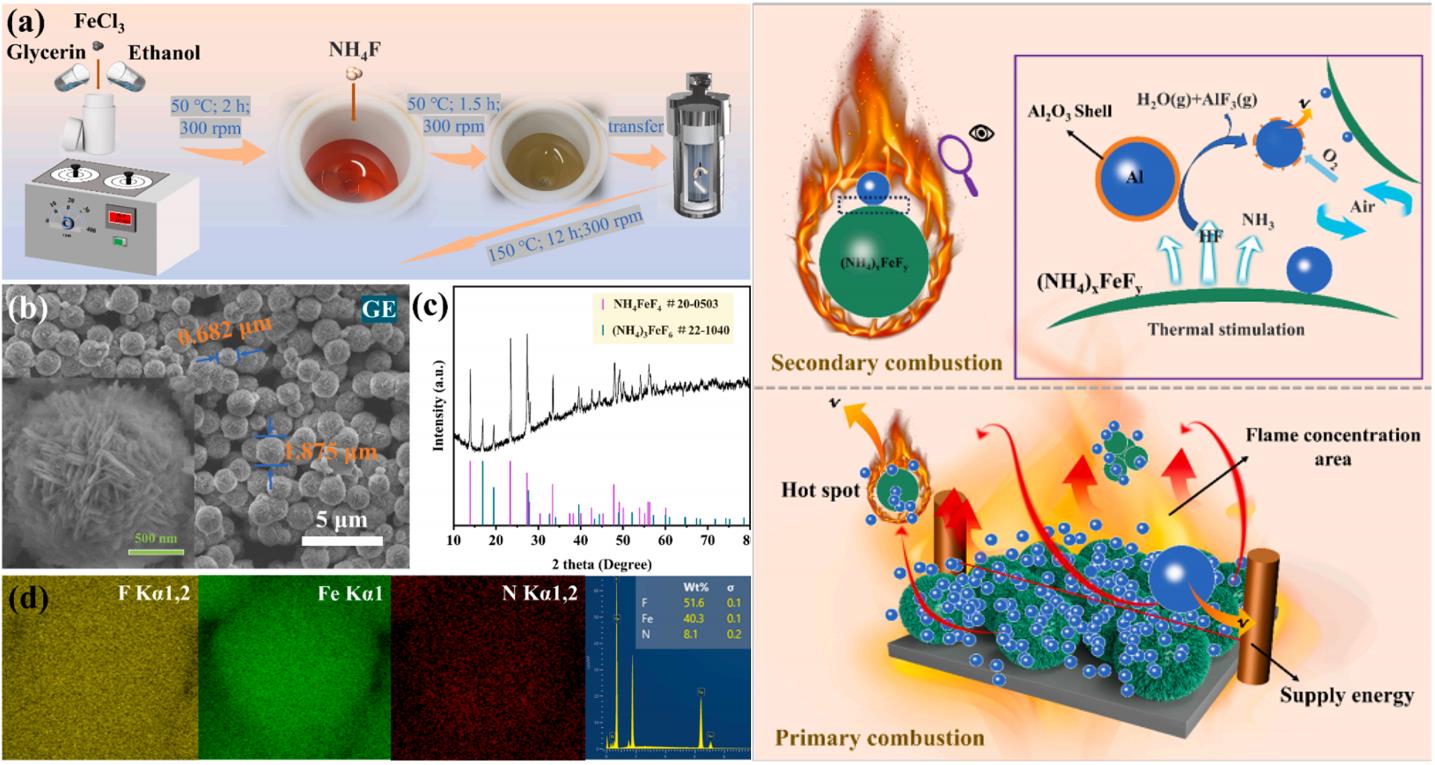

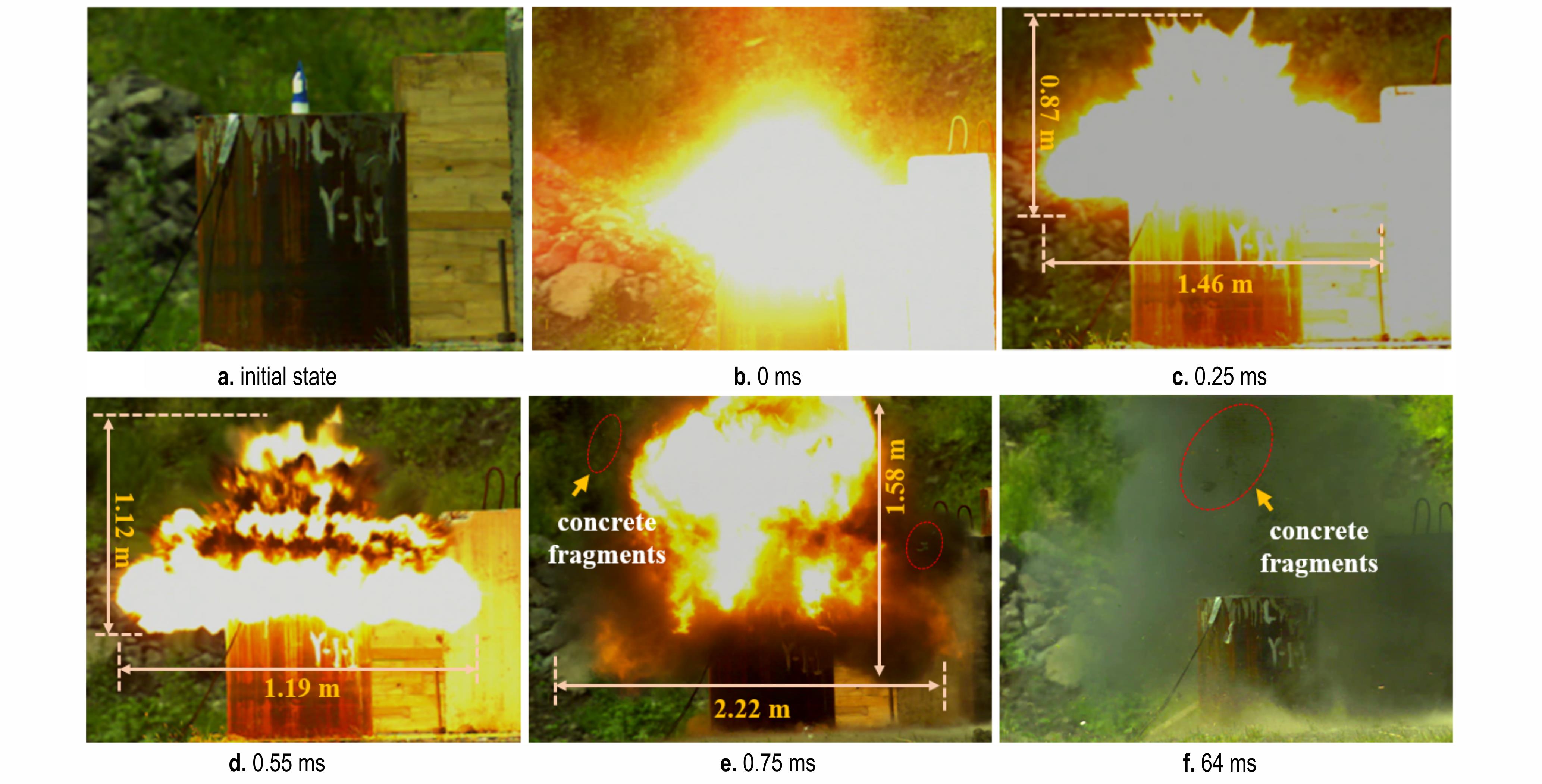

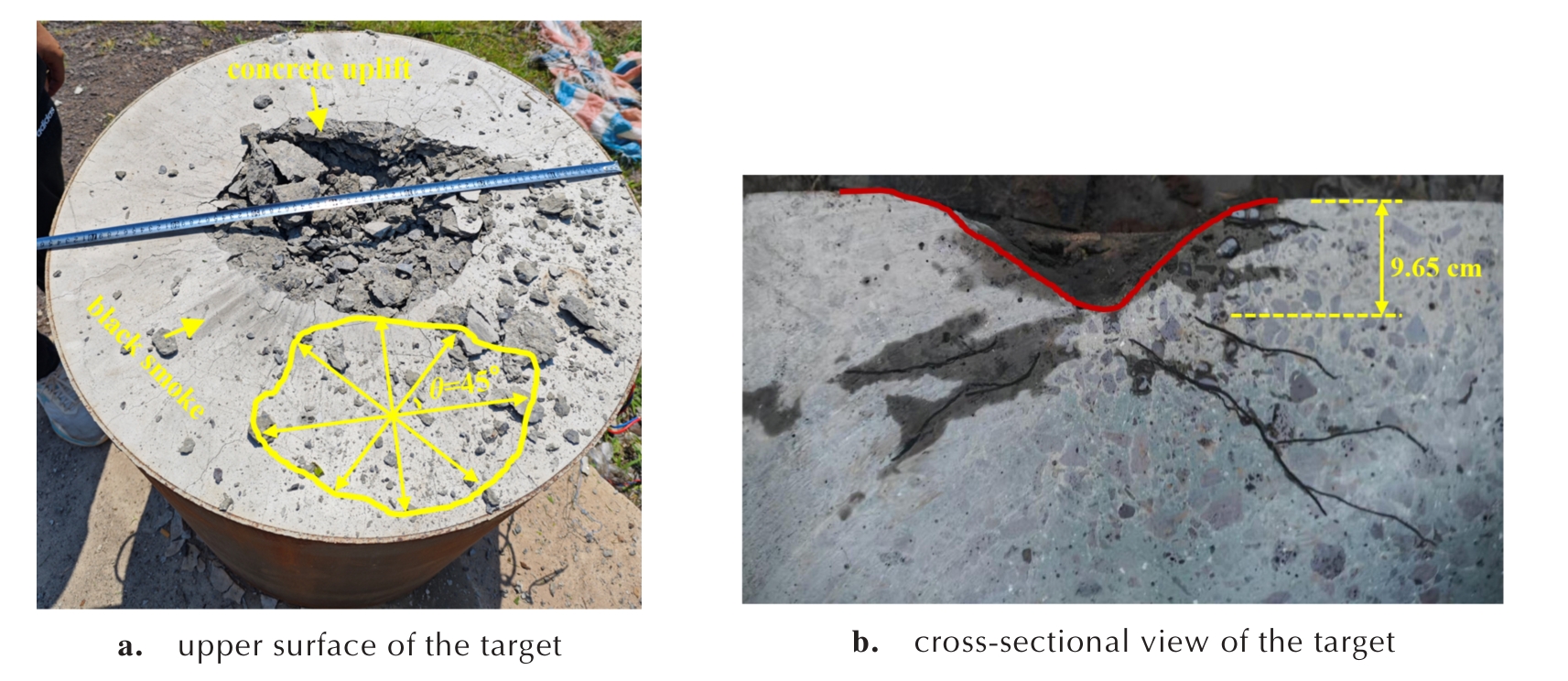

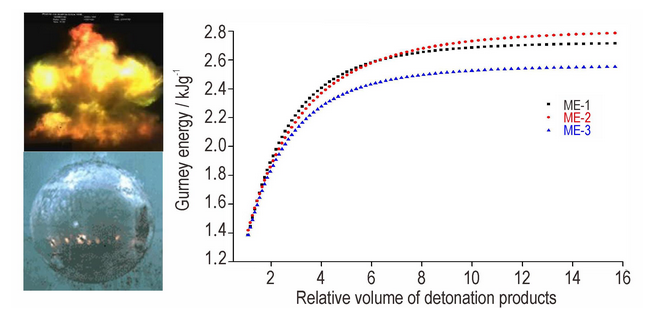

- 云爆/温压含能材料与传统混合炸药相比,具有高能量、高安全特征,可形成长时高温、高压、窒息等传统炸药不具备的毁伤效应,特别适用于打击丘陵、丛林、堑壕、碉堡等半封闭或封闭空间内的有生力量,并形成强大的心理震慑。21世纪以来,云爆/温压含能材料的多次应用,取得了良好的效果,近年更被世界各国争相研制。 尽管云爆/温压含能材料已经实现了初步应用,呈现良好的发展前景,但仍然存在诸如云爆燃料激波抛撒雾化机理不清晰、装药结构对温压炸药释能机制影响不明确、新型氧化剂应用安全性研究不完善、应用场景对毁伤效应影响规律研究不全面等问题。为此,本刊特组织出版“云爆/温压含能材料”专题。专题共收录6篇论文,其中观点1篇,综述1篇,研究论文4篇。从云爆/温压含能材料设计与应用过程中涉及到的燃料流变机制、炸药能量释放机理、新型氧化剂应用安全性、装药结构设计等方面探讨了该领域的研究进展。希望本专题的出版,可以加强相关研究人员的学术交流,共同推动我国云爆/温压含能材料相关科学技术的发展。 对所有来稿作者、审稿专家的大力支持表示衷心感谢。

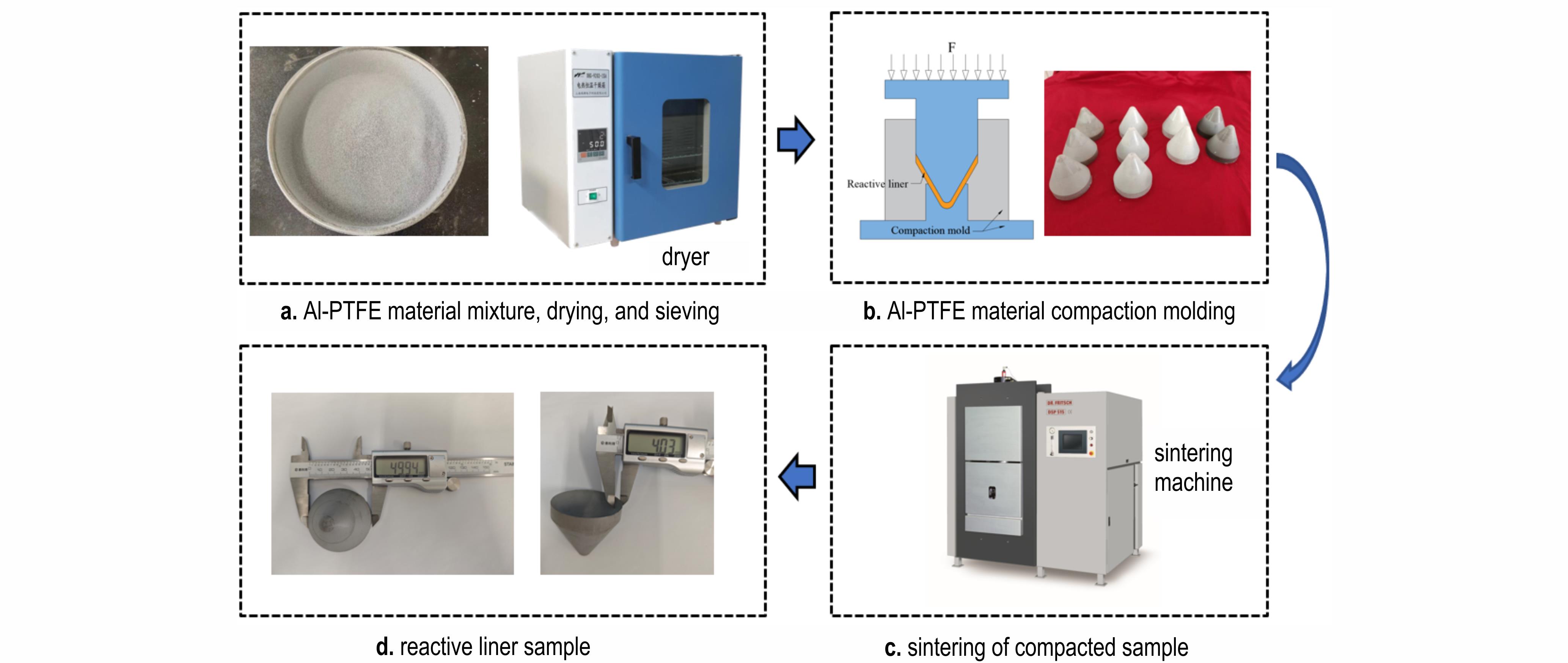

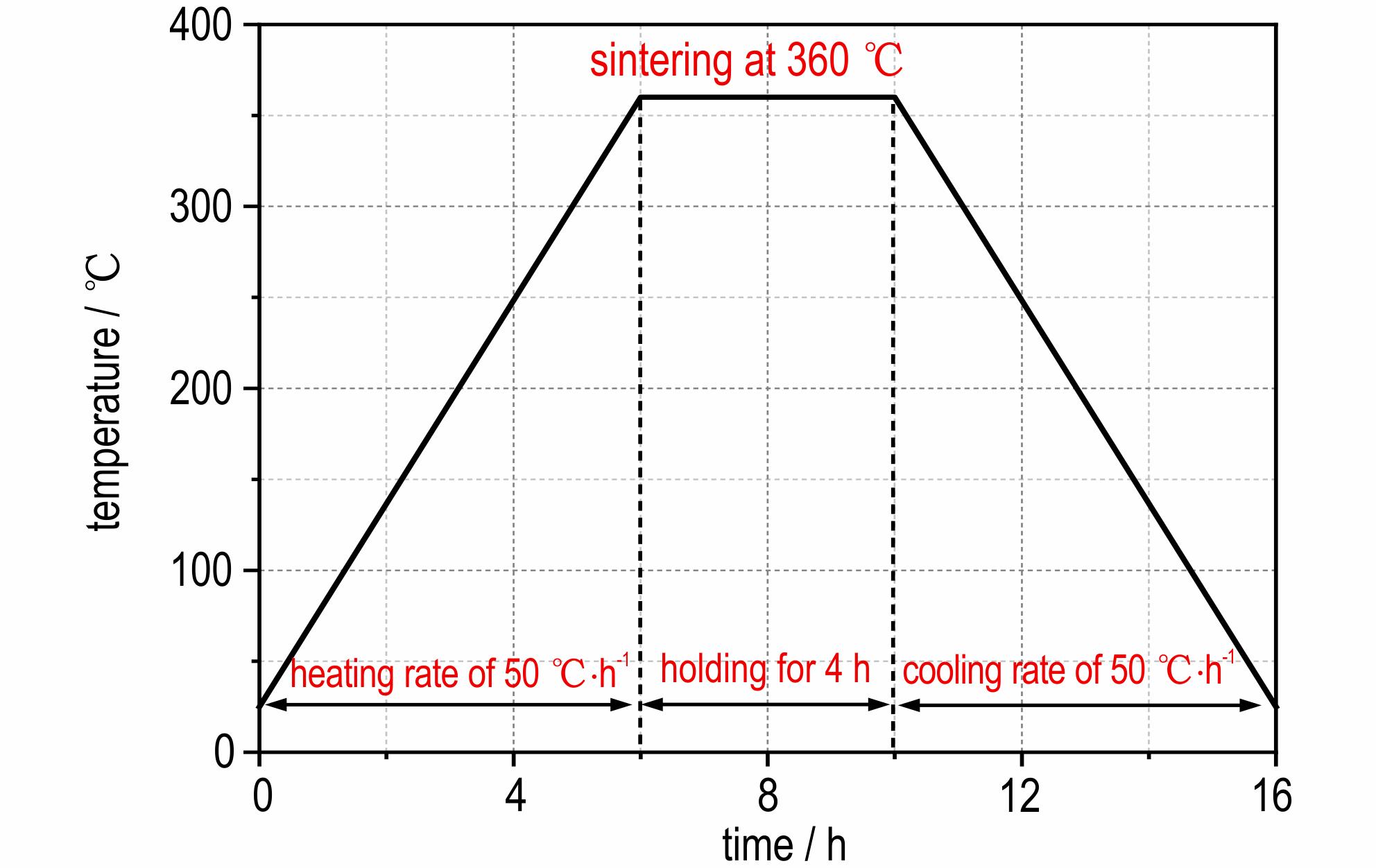

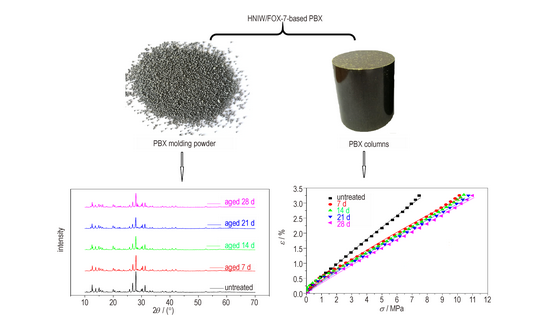

- 改善材料性能、发展新型品种一直是含能材料研究的核心任务。任何材料的宏观性能都是由其化学组成和组织结构两个要素决定的,含能材料的发展以往偏重于组成变化,即研发新化合物和新配方,近年来,含能材料的多尺度结构对其性能的影响越来越受到关注,对含能材料结构的设计和调控已成为改善含能材料性能的有效手段,复合含能材料的组装也成为新材料创制的一个深具潜力的方向,为含能材料的发展注入了新的活力。 为了更好地展示含能材料在微结构设计、制备及应用等技术方面的研究进展和新成果,促进含能材料能量与安全水平的双向提升,特组织出版“含能材料微结构设计、制备及性能”专题。本专题共13篇论文,其中观点1篇、综述1篇、研究论文11篇,介绍了含能材料不同的微结构设计、制备工艺、性能研究的基础理论或新技术。希望通过本专题的出版,促进含能材料相关领域学者的交流与合作,为含能材料技术的研究创新提供帮助,推动我国含能材料相关学科的健康持续发展。

- 爆炸产生的冲击波和破片会造成严重的杀伤和破坏作用。爆炸事故会给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。含能材料的爆炸效应和安全防护已成为公共安全等领域中重点关注的问题。 近年来,我国的研究学者在含能材料等爆炸物的爆炸效应和防护结构分析设计方面取得了很多重要的创新性研究成果。本专题共收录论文10篇,其中研究论文9篇、综述1篇,对含能材料等爆炸物的爆炸效应、防护结构在爆炸冲击波及破片侵彻下的动态力学行为和防护机理进行了分析研讨,为推动爆炸防护技术的发展和含能材料的安全使用提供了科技支撑。

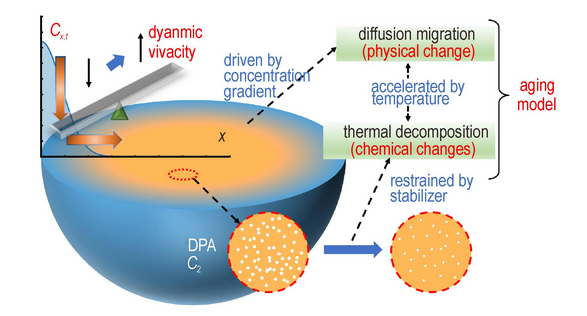

- 发射药是身管武器的动力能源,其设计的先进性是决定装备射程、精度、威力等性能的核心与关键。随着装备系统向数字化、信息化、智能化的方向发展,对发射药的能量、能量释放控制、环境适应性、武器匹配性等提出了更高的要求。 近年来,我国发射药科研工作者在新型功能添加剂设计、先进发射药制造工艺、能量释放控制方法、发射药综合性能评价、应用效应等方面取得了众多的研究成果,为提升我国发射药与装药的综合性能奠定了坚实的理论基础。为此,特组织出版“发射药与装药设计”专题。本专题共收到12篇论文,综述2篇,研究论文10篇,从科学原理、技术创新、工程应用等角度展示了发射药领域取得的新进展、新成果,并分析、展望了未来的发展方向。希望通过本专题的出版,促进发射药相关领域学者间的交流,为发射药技术的科学研究、行业管理、企业制造等提供参考,推动我国发射药技术的快速健康发展。

- 优先出版 |

- 预出版 |

- 当期目录 |

- 专辑论文 |

- 学术观察 |

- 年度排行 |

- 过刊浏览

-

优先出版日期:2025-07-25 DOI: 10.11943/CJEM2025056

摘要:为了优化固体推进剂的燃烧性能以改善发动机的燃烧稳定性,以异质结构准一维燃烧模型(HeQu1-D)为基础,考虑丁羟四组元推进剂细观异质结构及非稳态传热过程,建立了丁羟四组元推进剂细观异质结构燃烧响应理论模型,并基于T型燃烧器试验进行了验证。针对不同氧化剂粒度、AP级配及铝粉含量变化下的丁羟四组元推进剂配方,在工作压强为12 MPa,扰动频率为250~2000 Hz条件下进行了计算分析,探究了组分含量、粒径级配、外部环境等变化条件下推进剂燃烧响应特性的变化规律。结果表明,模型能有效预示丁羟四组元推进剂在不同扰动频率下的燃烧响应特性,计算结果与实验拟合曲线的误差值最大为5.34%。调节AP和NA的粒度能明显改变推进剂的燃烧响应特性,且小粒径AP与大粒径NA更有助于推进剂的稳定燃烧。在组分含量方面,10%的AP被替换为RDX后,压力耦合响应函数峰值增大0.15,峰值频率减小25 Hz;10%的AP被替换为HMX后,压力耦合响应函数峰值增大0.43,峰值频率减小85 Hz。

-

樊超, 李博豪, 张彭超, 魏宗亮, 秦能, 马宁, 谢中元

优先出版日期:2025-07-25 DOI: 10.11943/CJEM2025055

摘要:为强化对多腔室混合工艺安全性的认识,以某浇注PBX为对象,建立了基于欧拉方法的多腔室捏合机内多组分物料连续混合的多相流CFD数值模型,并开展试验验证了模型的可靠性。基于模型研究了桨叶转速、捏合间隙、桨叶构型等关键工艺及结构参数对混合安全刺激量的影响规律。结果表明,从进料腔室到出料腔室,各腔室内的压力水平逐渐降低;增大桨叶转速有利于降低腔室内的压力,但剪切刺激明显增强,随着桨叶转速从15 r·min-1增加至75 r·min-1,捏合机内的峰值压力从402966 Pa减小至258107 Pa,峰值剪切力从6268.5 Pa增大至16607.9 Pa;增大捏合间隙明显降低了腔室内的压力及剪切力,随着捏合间隙从1 mm增加至5 mm,捏合机内的峰值压力从391094 Pa减小至284478 Pa,峰值剪切力从8320.5 Pa减小至3982.6 Pa;相较于两翼-两翼型桨叶,四翼-两翼型桨叶由于具有更多的捏合位点会产生更强的剪切刺激,但桨叶翼型对捏合压力的影响较小,腔室1~7采用四翼-两翼型桨叶及两翼-两翼型桨叶时,捏合机内的峰值剪切力分别为7481.3 Pa和4518.1 Pa。

-

优先出版日期:2025-07-25 DOI: 10.11943/CJEM2025053

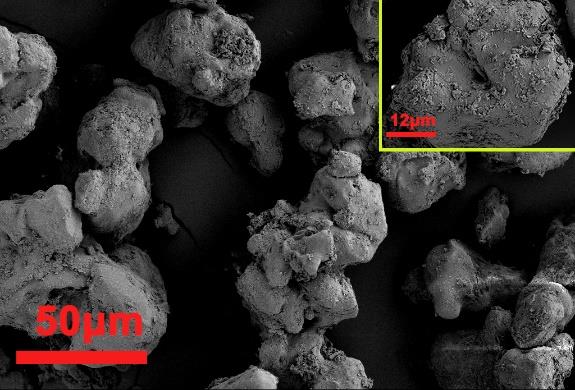

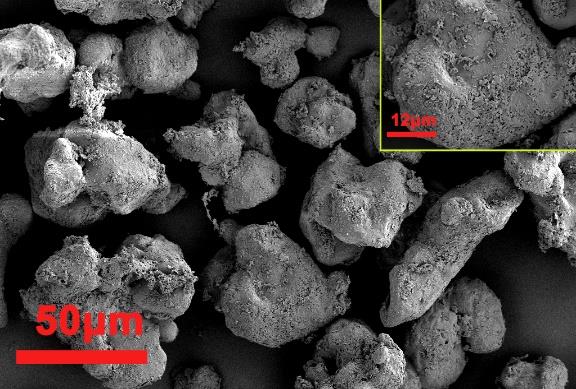

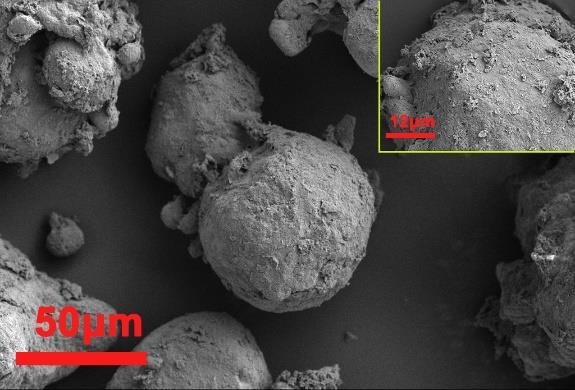

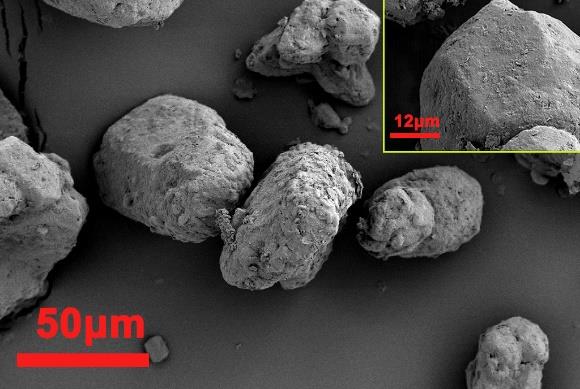

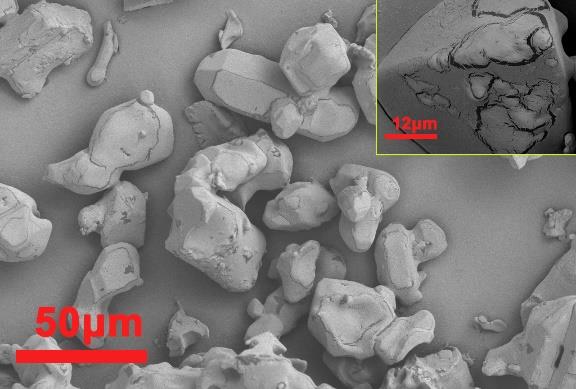

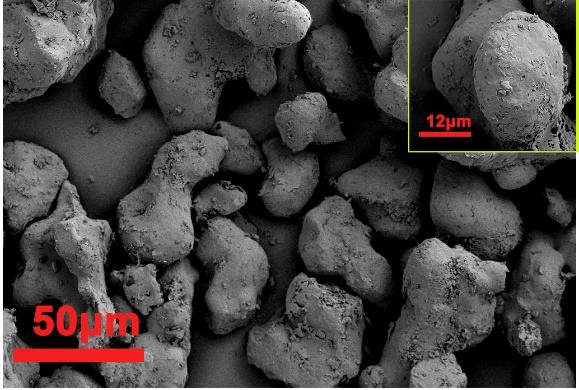

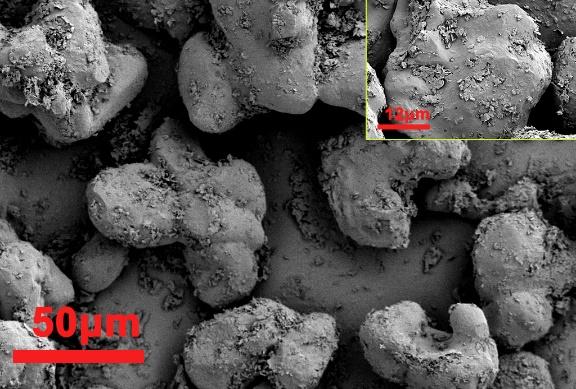

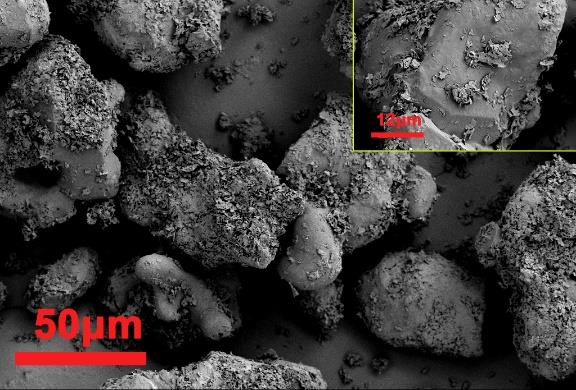

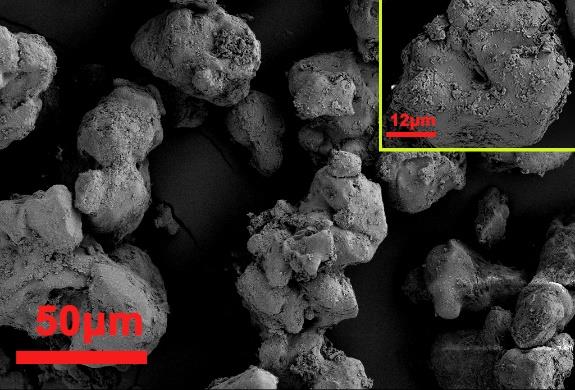

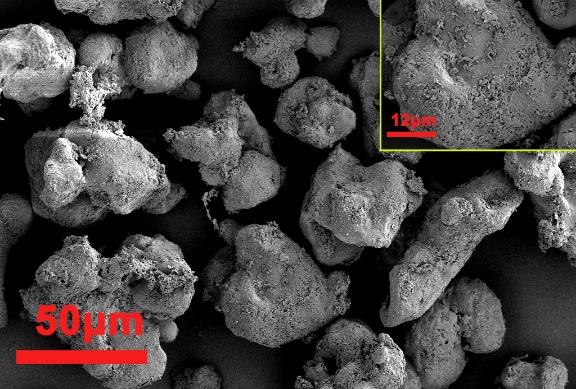

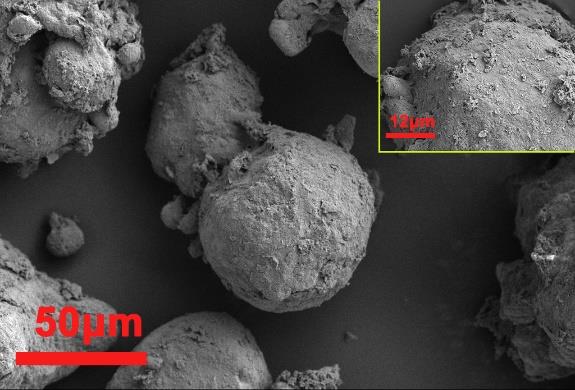

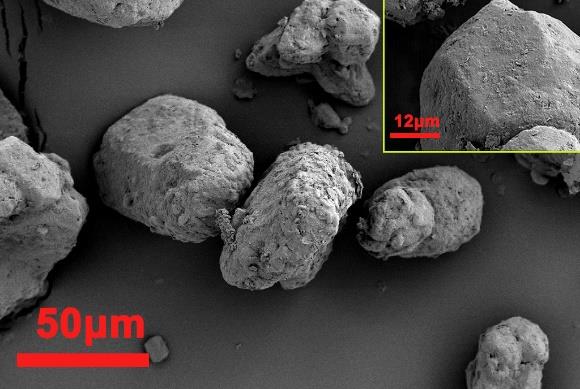

摘要:为改善丁羟四组元复合固体推进剂的力学性能,本研究采用3-[2-(2-氨基乙基氨基)乙基氨基]丙基-三甲氧基硅烷(A1130)和脲丙基三乙氧基硅烷(A1160)对HMX及强约束HMX(qy-HMX)进行表面包覆改性,并应用于固体推进剂中。采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、原子力显微镜(AFM)和差示扫描量热法-热重分析(DSC-TG)表征样品形貌结构和性能;通过电子万能试验机和动态热机械分析仪(DMA)评估硅烷包覆层对推进剂力学性能及界面特性的影响。结果表明,两种硅烷均能在晶体表面形成连续包覆层,晶型未改变;硅烷包覆抑制了HMX转晶,提高了相稳定性,HMX@A1130和HMX@A1160相变温度分别提升了2.3 ℃和9.8 ℃。力学测试表明,两种硅烷能有效提高推进剂在低温(-50 ℃)条件下的抗拉强度,A1130改性的推进剂在-50 ℃、500 mm·min-1下的黏附指数由1.52降至1.24;在-50 ℃/10 mm·min-1工况下,HMX@A1130和HMX@A1160改性推进剂的抗拉强度分别提升29.9%和31.6%,最大延伸率分别提升57.8%和125.3%。DMA结果表明,A1130改性推进剂的损耗因子tanδ峰值由空白配方的0.51降至0.47,降低了体系低温范围内的tanδ值,表明“脱湿”现象得到改善,断面形貌分析与拉伸及DMA测试结果一致。说明两种硅烷偶联剂的加入具有较显著的界面改性作用,A1130能抑制端羟基聚丁二烯HTPB体系的界面“脱湿”。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

-

优先出版日期:2025-07-21 DOI: 10.11943/CJEM2025098

摘要:机器学习作为新兴的数据驱动技术,为含能材料的智能化研发提供了新的技术途径。然而,含能材料的数据稀缺与数据异构性并存的难题,已成为制约其建模精度与推广应用的核心瓶颈。围绕当前含能材料数据的获取路径与存在的问题,从“数量扩展”与“质量提升”两个维度评述了主流的数据优化策略。在数据数量扩展方面,介绍了简化分子线性输入规范(Simplified Molecular Input Line Entry System,SMILES)枚举、生成对抗网络(Generative Adversarial Networks,GANs)与迁移学习等技术在提升模型泛化能力中的应用进展;在数据质量提升方面,探讨了异常值识别、预处理规范、特征工程对增强模型鲁棒性与可解释性的作用。研究表明,合理的数据优化不仅能有效缓解数据匮乏问题,还能显著提升模型在小样本和复杂结构条件下的预测稳定性与结构外推能力。最后,提出构建高通量实验平台、统一数据标准及发展智能化闭环体系的未来方向,为推动含能材料的数据生态构建与智能研发提供了可行路径与方法参考。

-

优先出版日期:2025-07-11 DOI: 10.11943/CJEM2025063

摘要:为满足半导体桥火工品对安全电流与抗电磁辐射功率的双重约束要求,基于GJB 344A-2020《钝感电起爆器通用规范》:不发火试验标准,采用数值模拟方法,在COMSOL Multiphysics平台构建电-磁-热多物理场耦合模型,通过集成负温度系数(Negative Temperature Coefficient ,NTC)热敏电阻的并联分流机制,实时监测回路电阻并动态补偿电流输入,对比分析了恒流1 A、恒功率1 W及双约束1A1W 3种工况下热安全性的影响。结果表明:1 A恒流工况因回路电阻降至0.78 Ω,功率仅为0.78 W,偏离标准22%;1 W恒功率工况初始电流为0.91 A,低于安全阈值。动态调整策略通过闭环控制实现电流与功率协同稳定,桥区热平衡温度控制在449.06 K,较1 A恒流工况分流率由29%提升至41.26%,较1 W恒功率工况分流率提升0.6%。

-

刘丁, 张言, 牛诗尧, 赵凤起, 李思恒, 董英楠, 曲文刚

优先出版日期:2025-07-10 DOI: 10.11943/CJEM2025016

摘要:含能材料燃烧是一个复杂的多阶段过程。通过研究热分解与燃烧反应,建立精准的燃烧反应动力学模型,可有效预测含能材料的热行为,对其合成、生产、运输、贮存及在现代武器装备中的实际应用都有重要意义。相比于传统含能材料,第三代含能材料的能量密度更高,对其热稳定性提出了更高的要求。综述了第三代含能材料,包括离子型含能材料和共价型含能材料的热性能及燃烧研究进展。分别从热分解图谱、热分解路径和机理以及燃烧性能研究三方面,阐述了典型第三代含能材料热性能与燃烧反应研究现状,指出了目前研究存在的不足,并展望了第三代含能材料热行为的研究方向,提出需构建多尺度耦合研究体系:基于新型试验设备的燃烧参数高精度测量、燃烧中间体精准诊断、以及量子化学-机器学习-流体力学跨尺度建模,实现从自由基机理到宏观火焰传播的全链条解析。

-

优先出版日期:2025-06-18 DOI: 10.11943/CJEM2025043

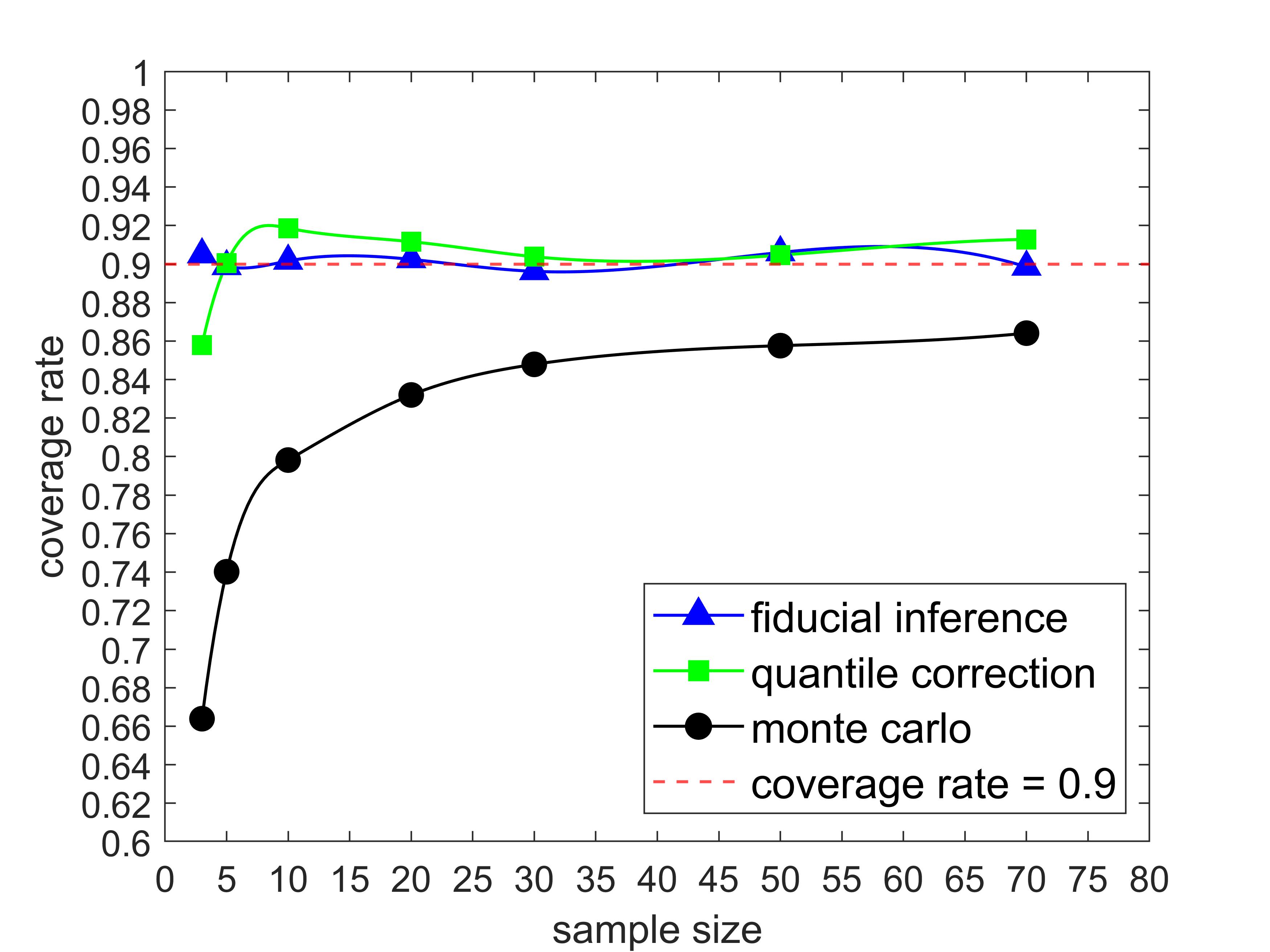

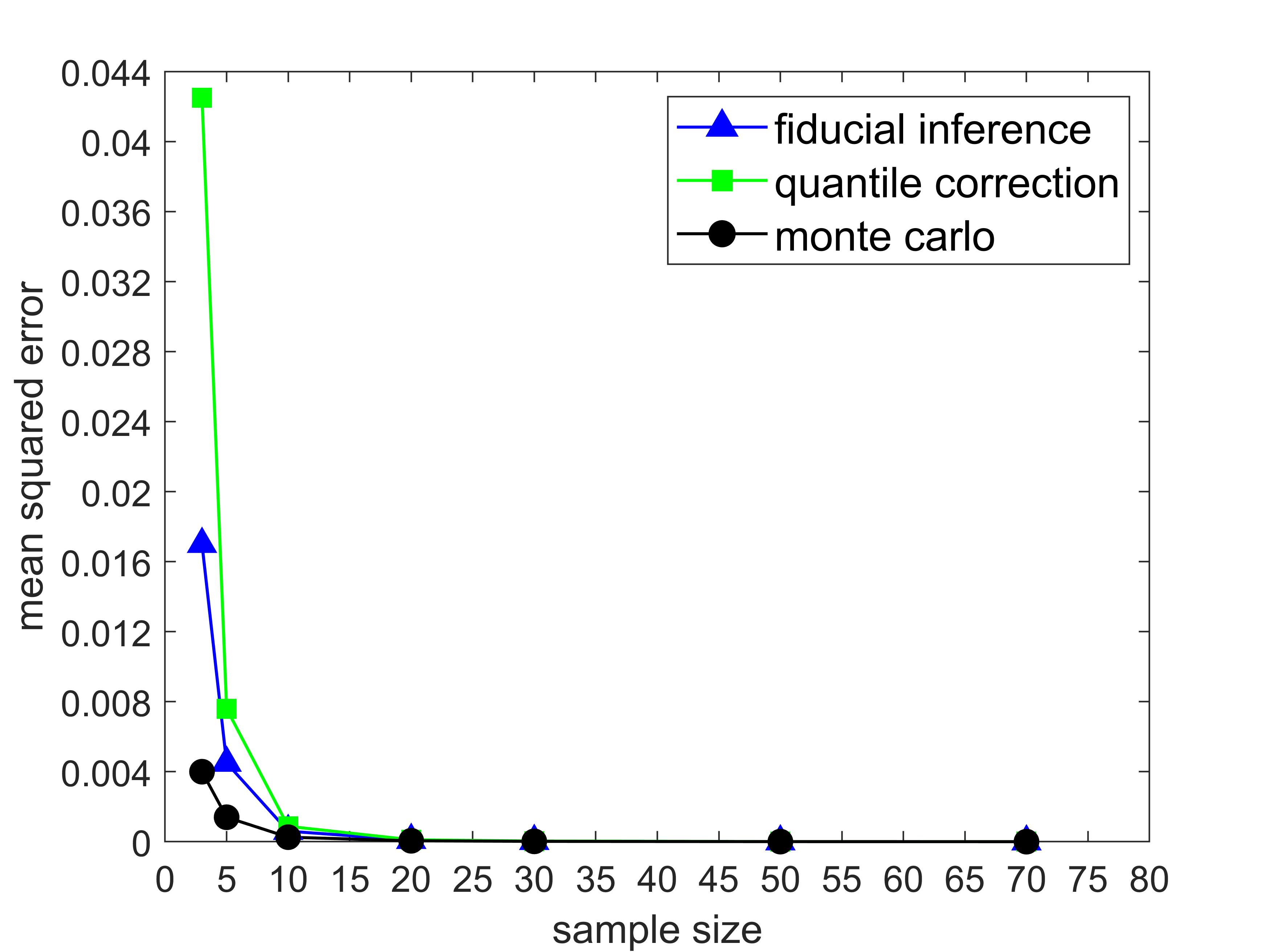

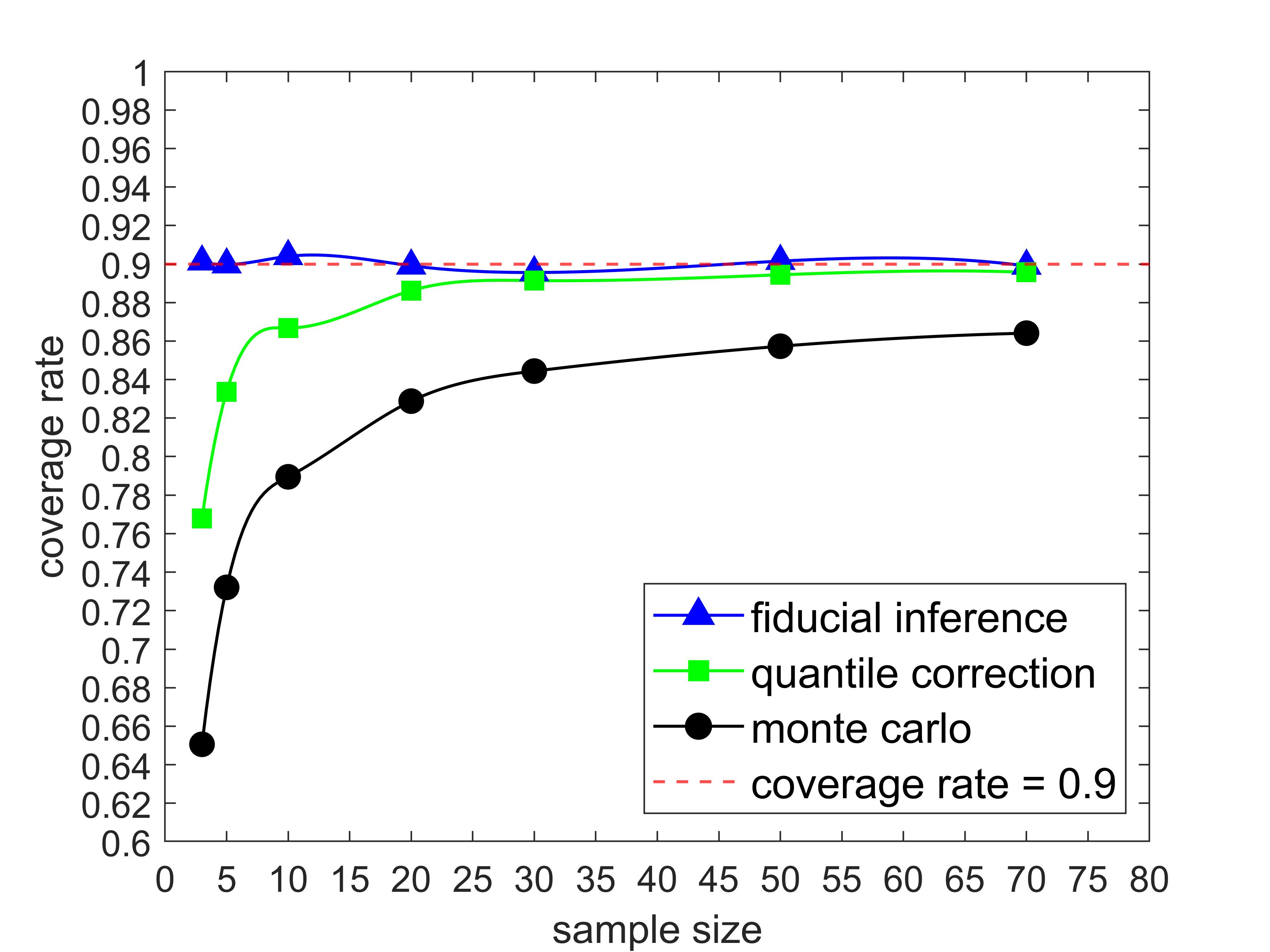

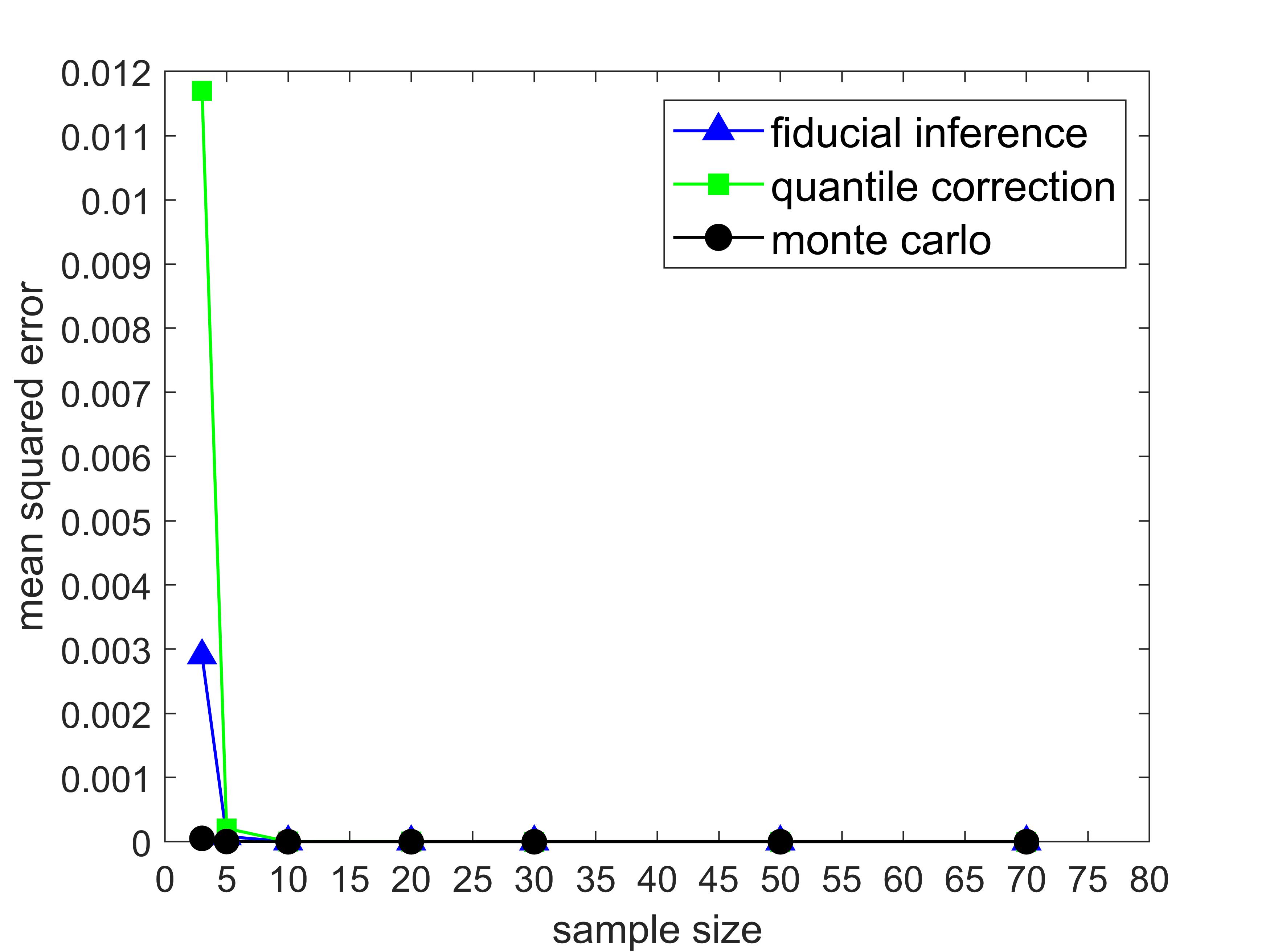

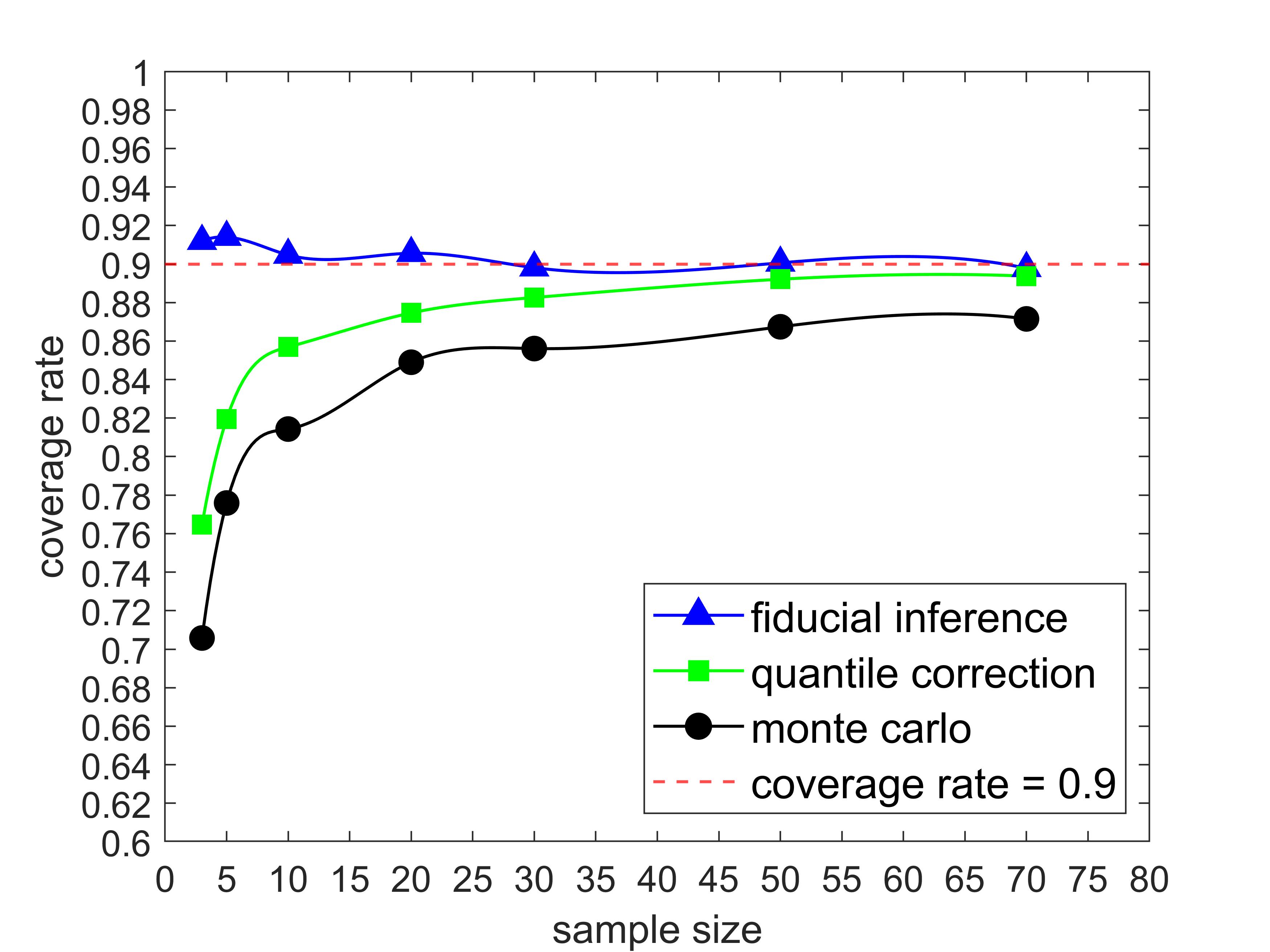

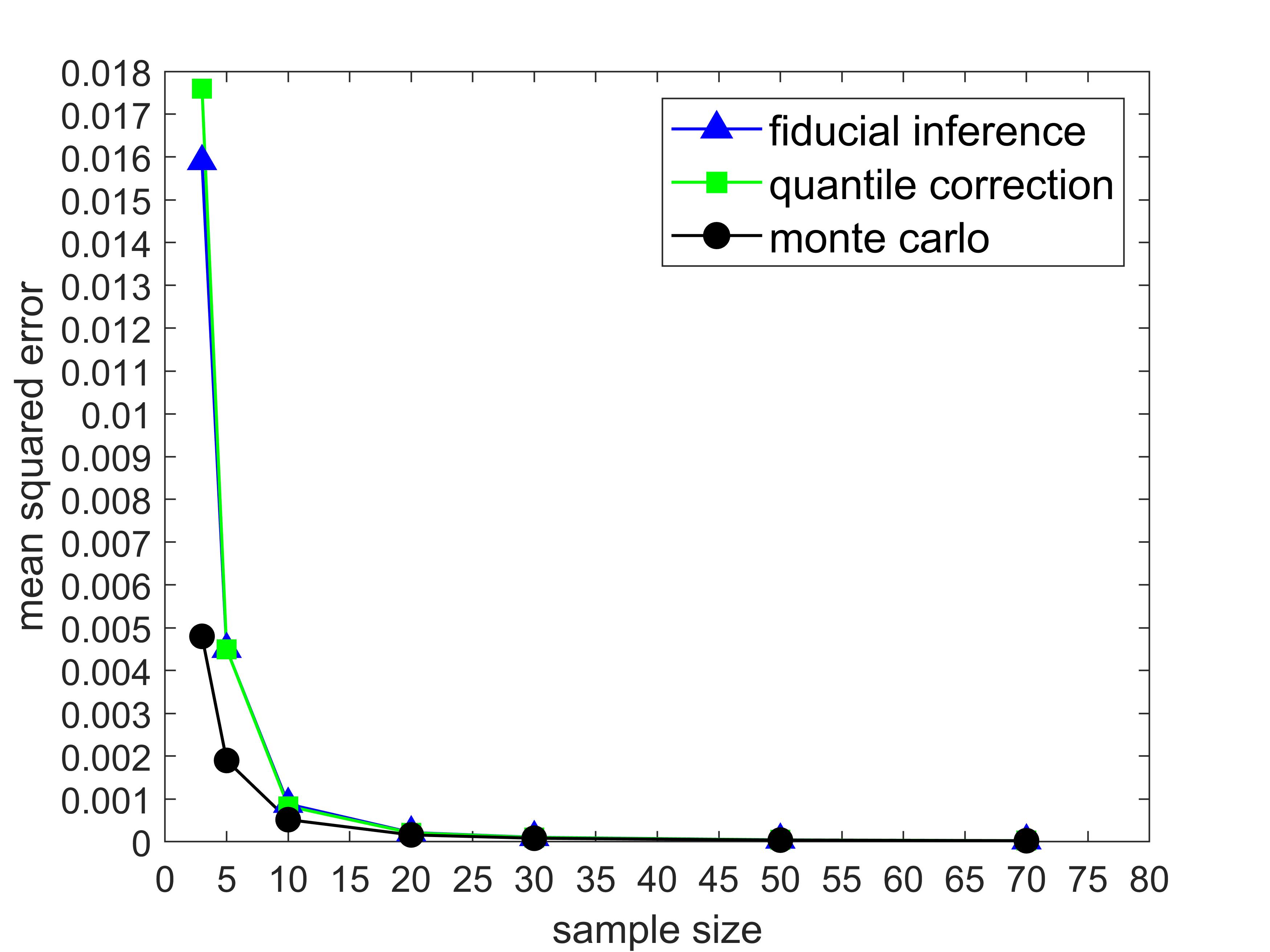

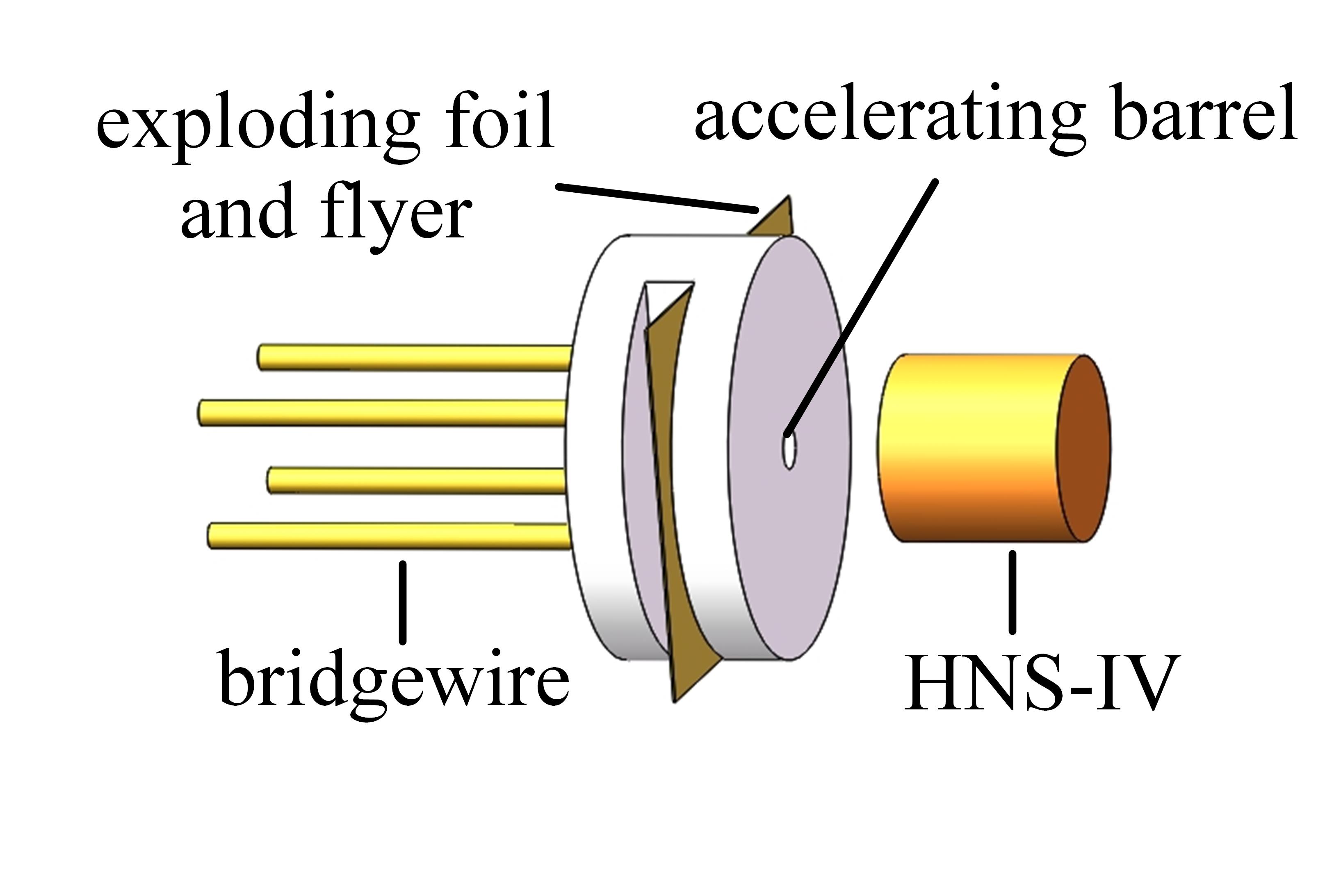

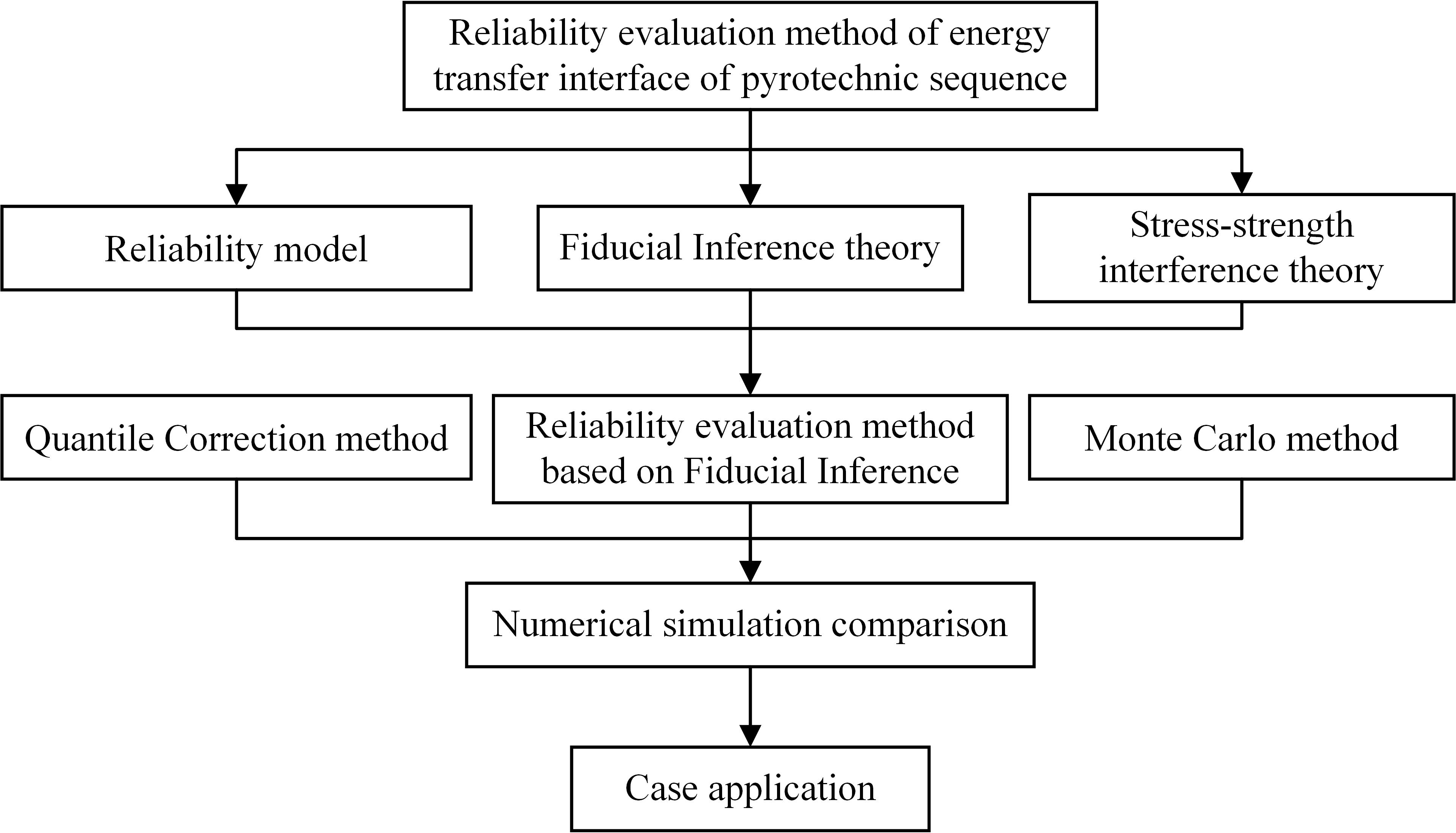

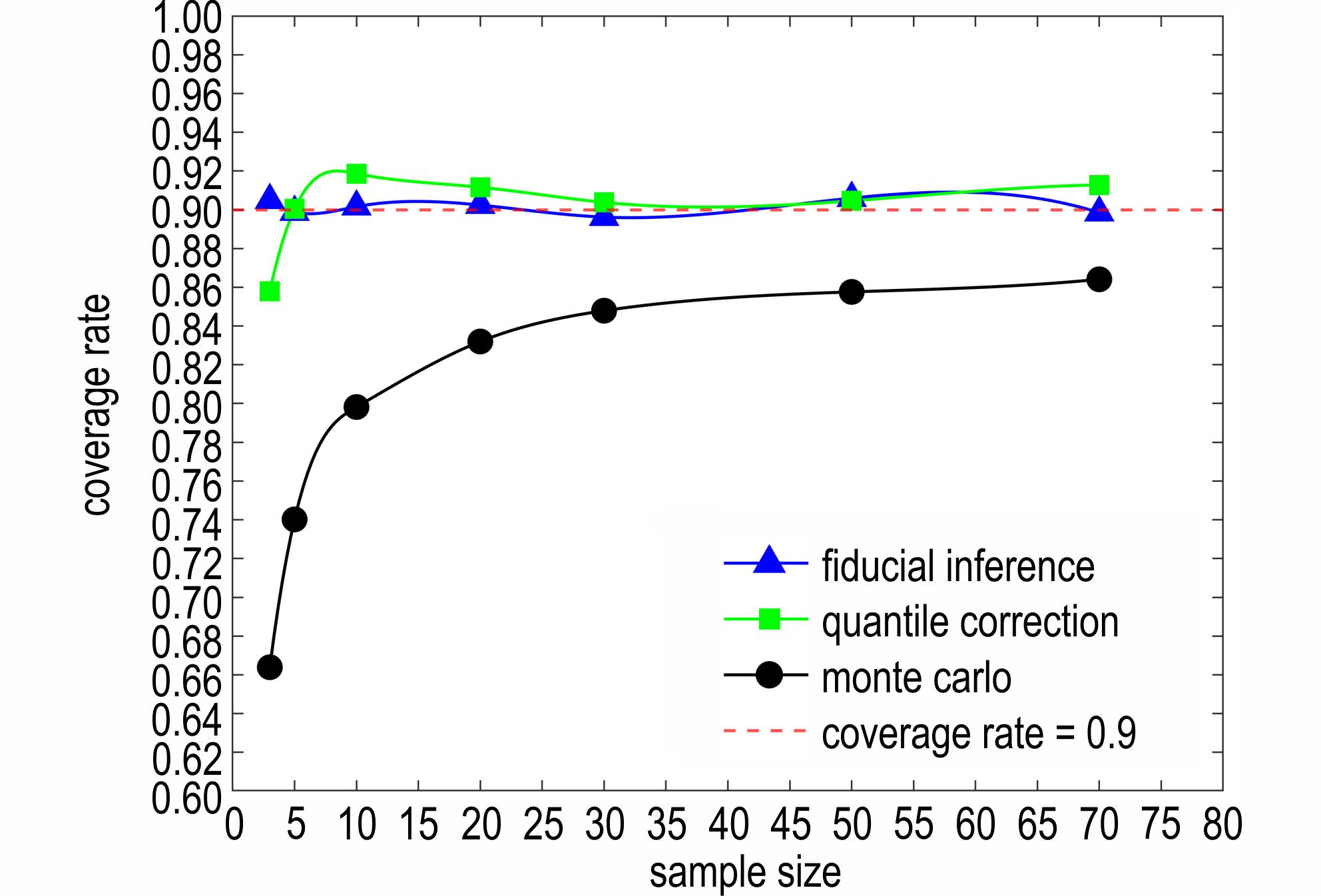

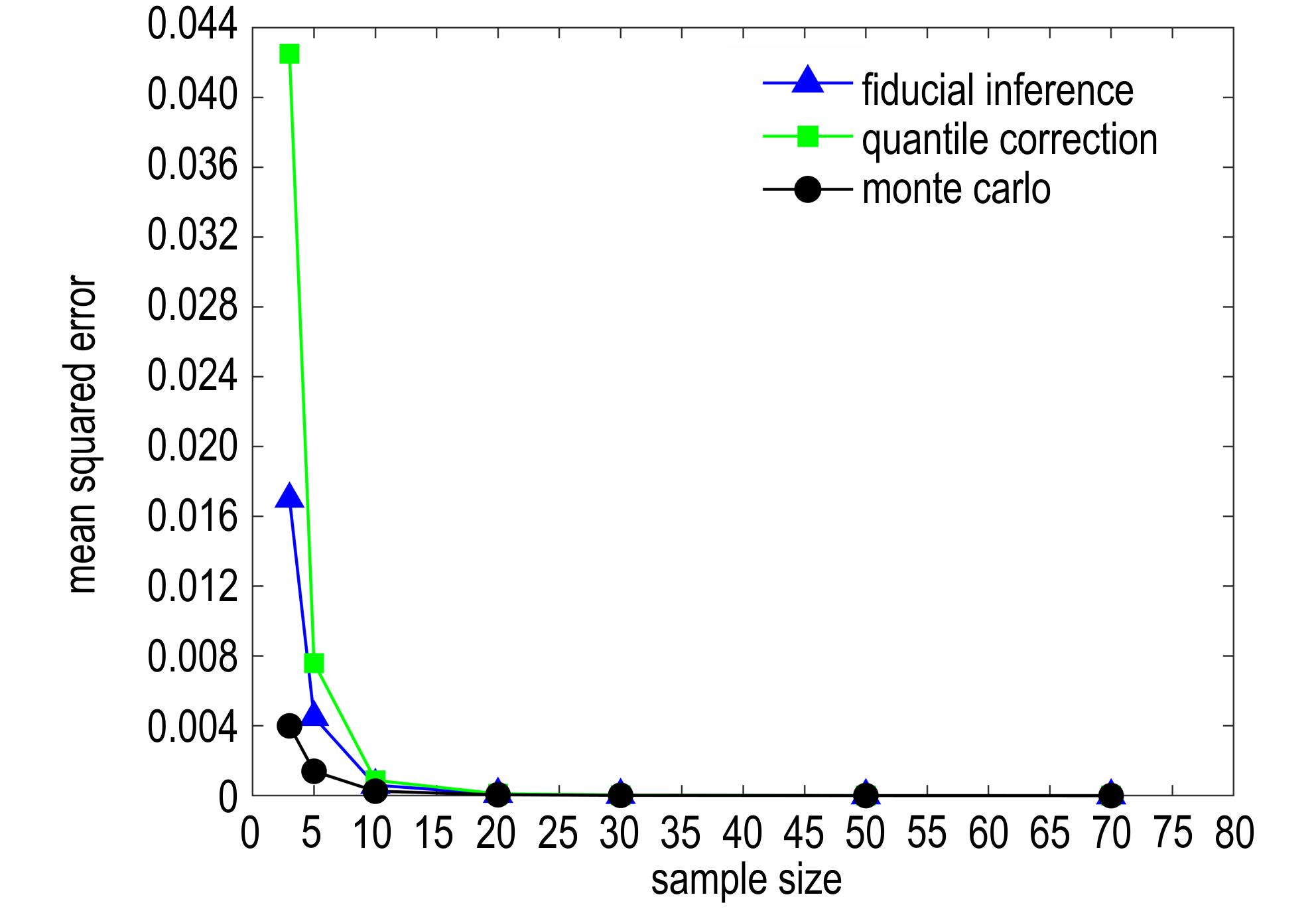

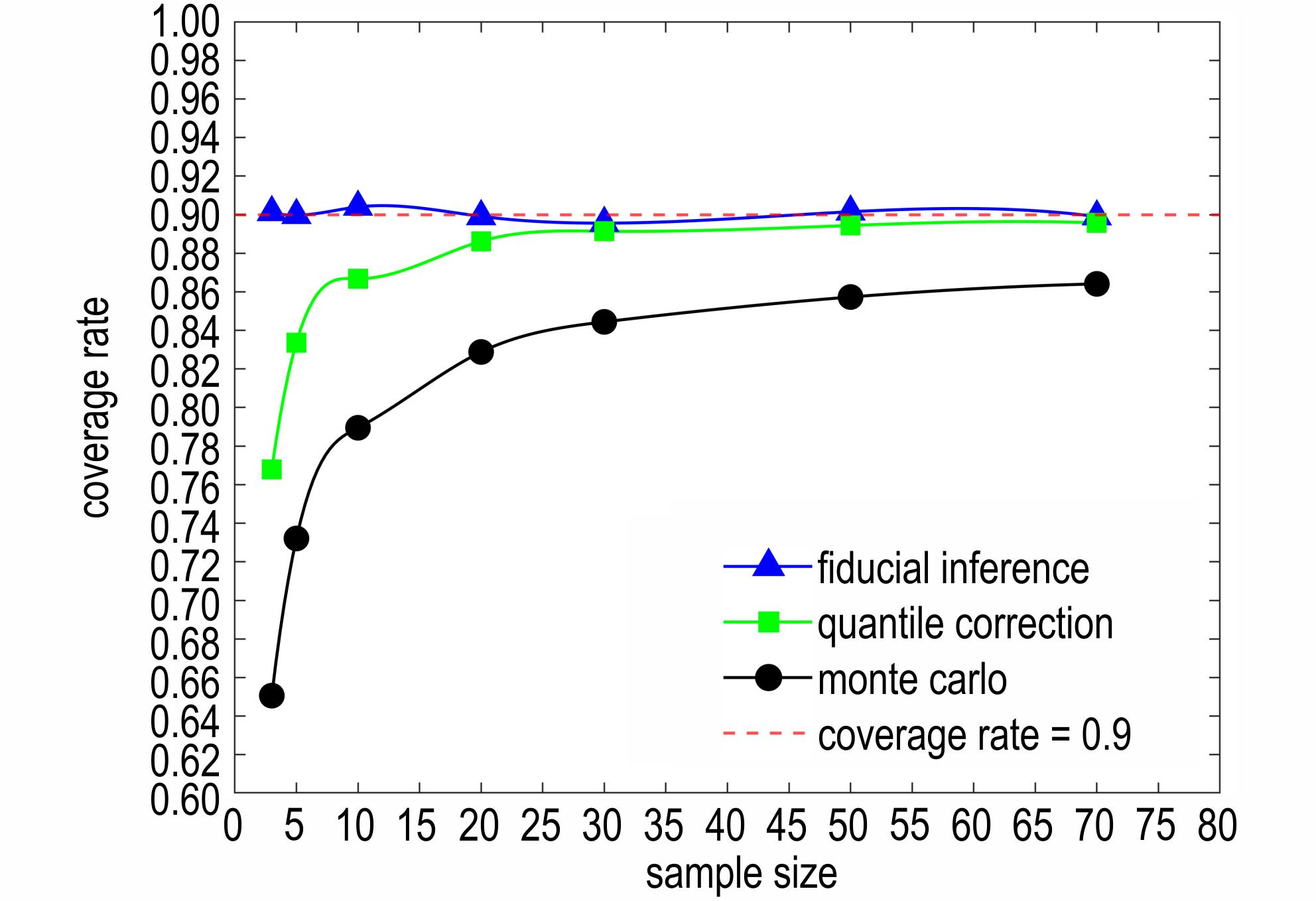

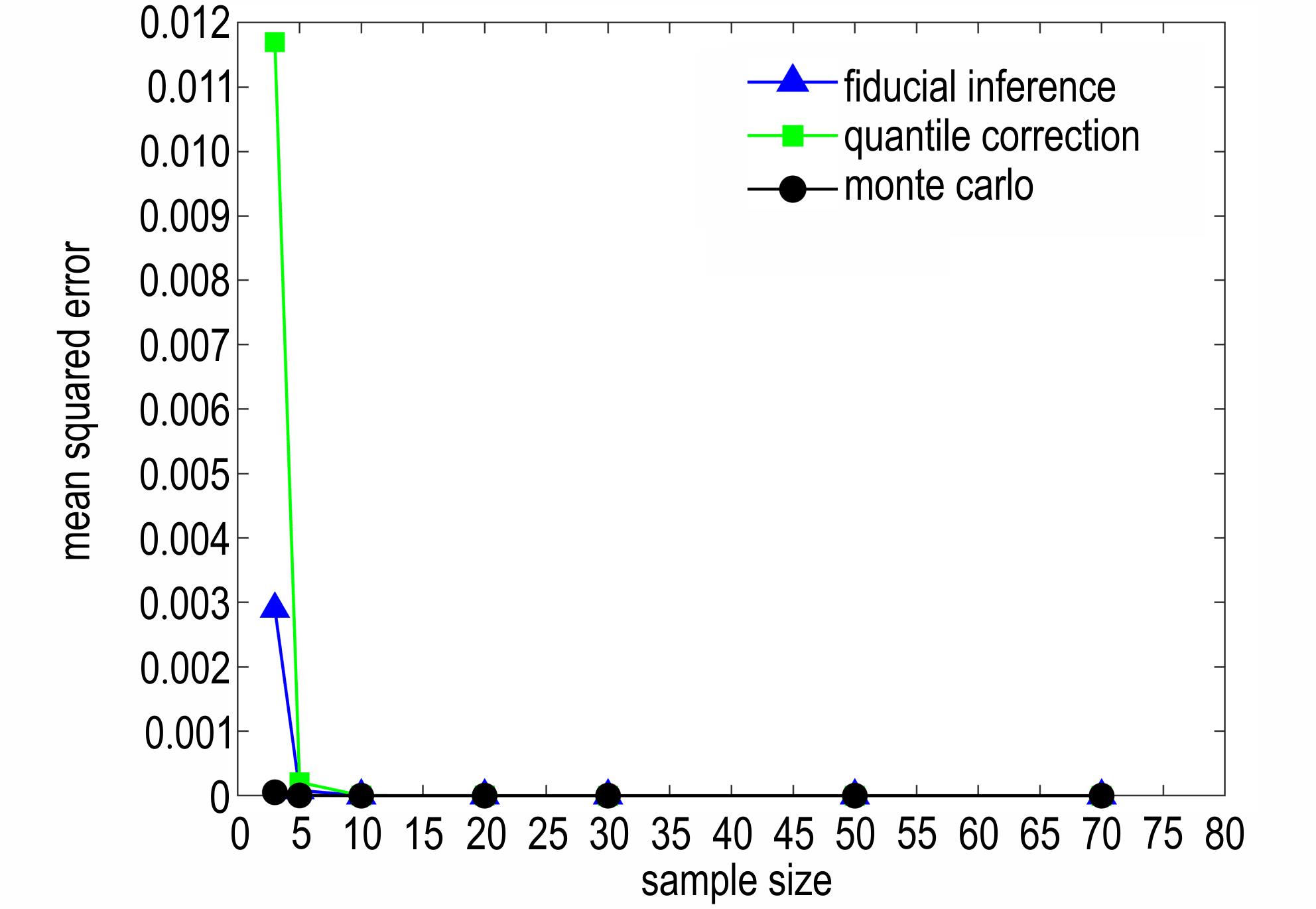

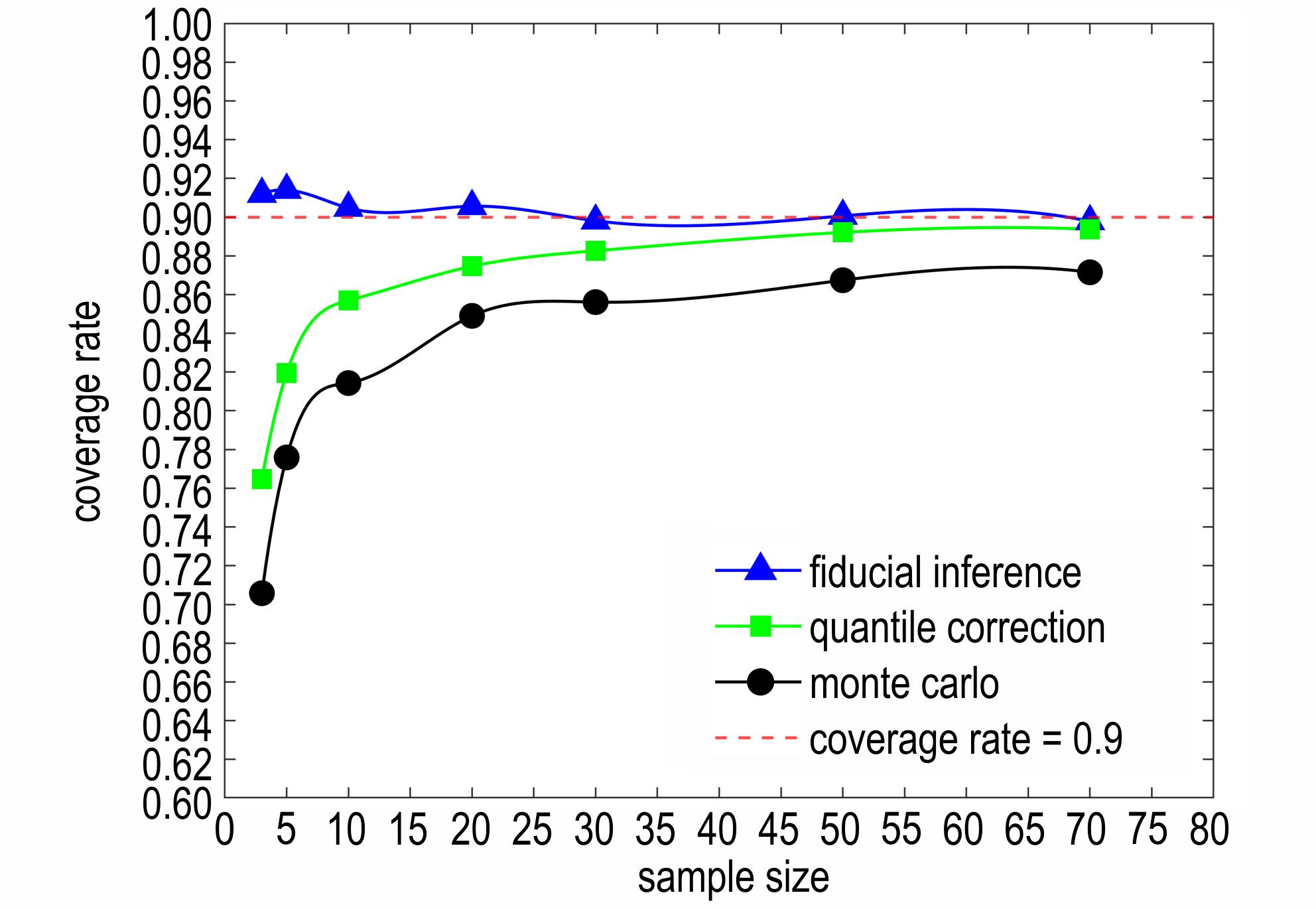

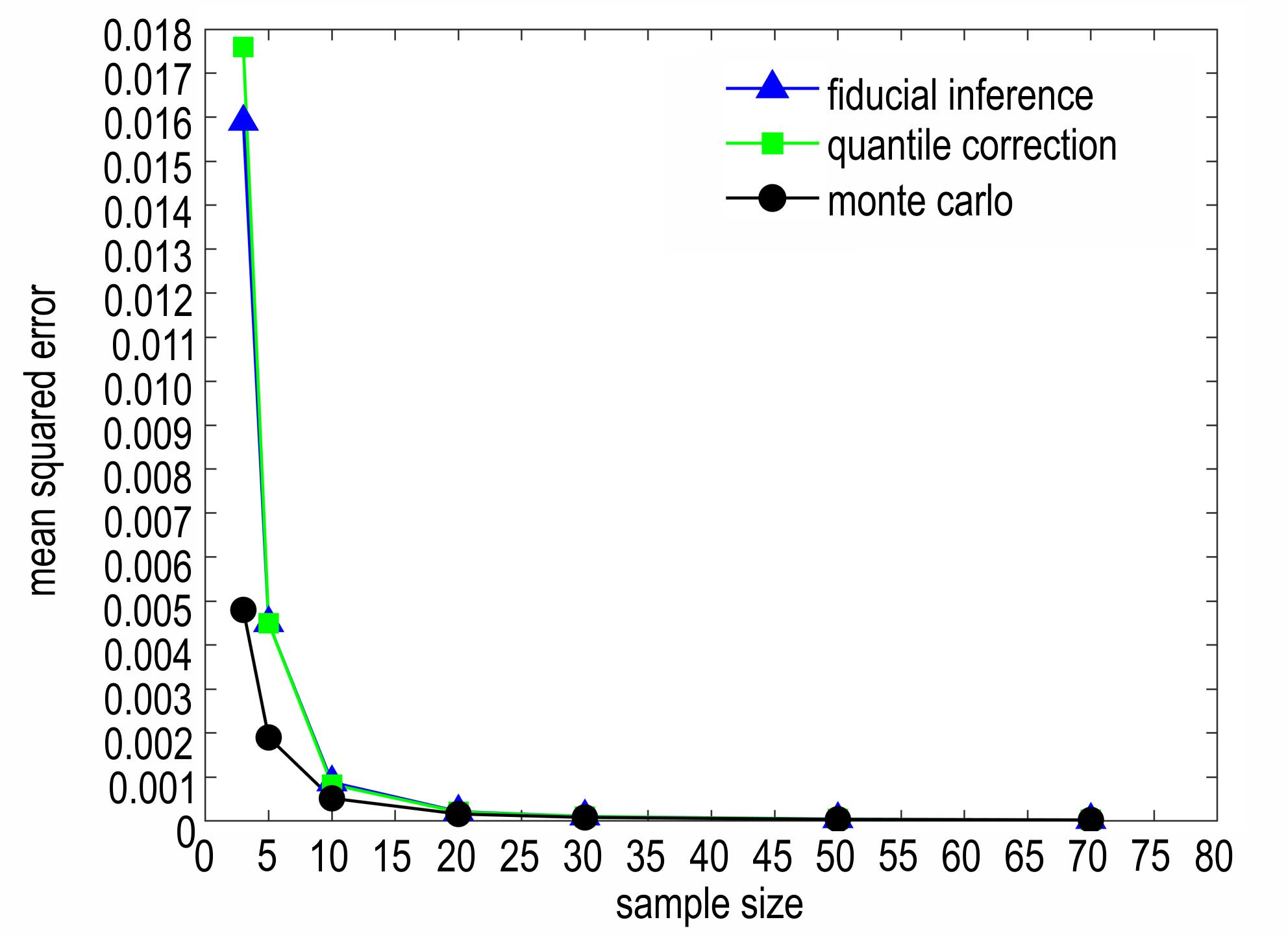

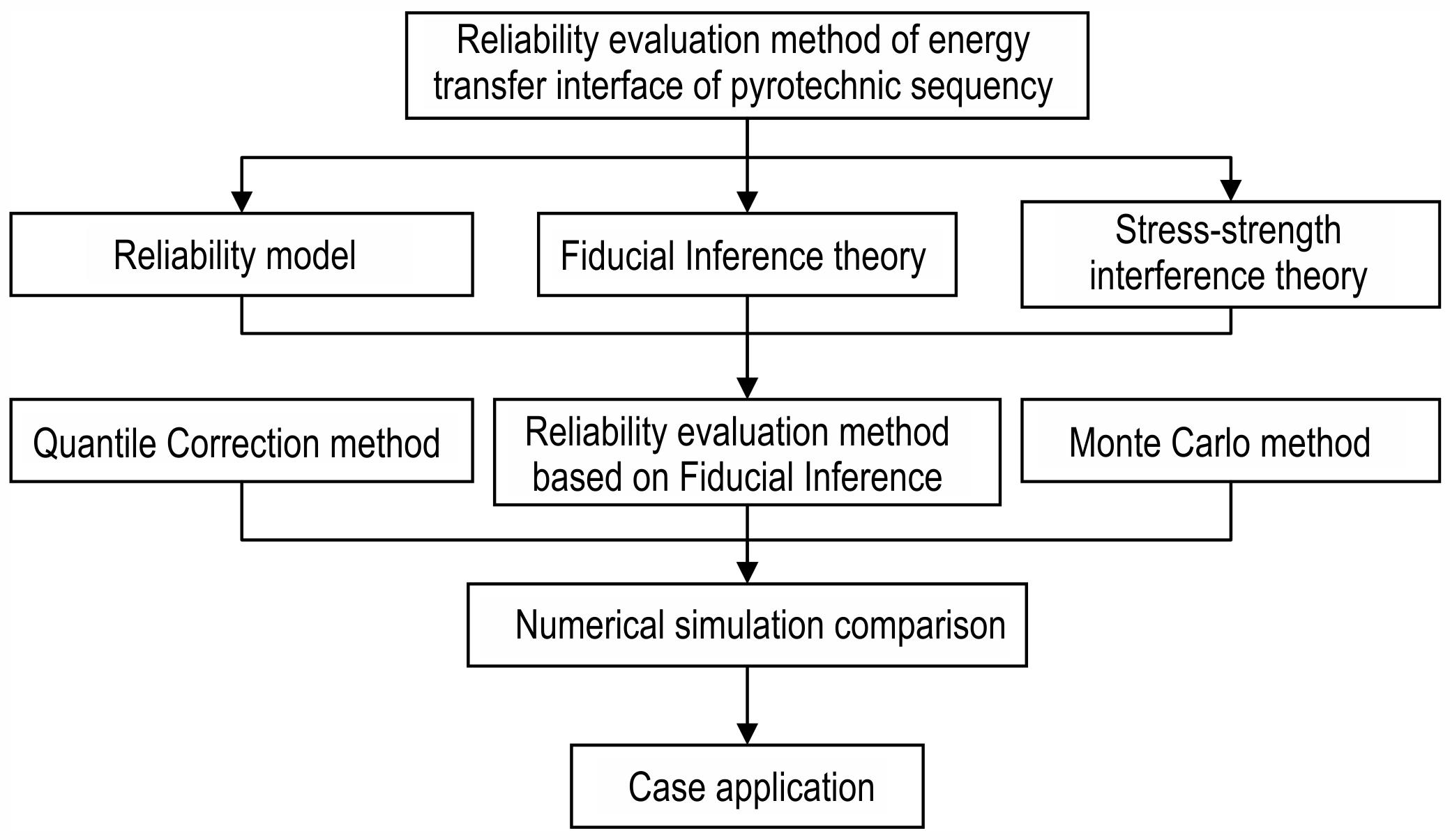

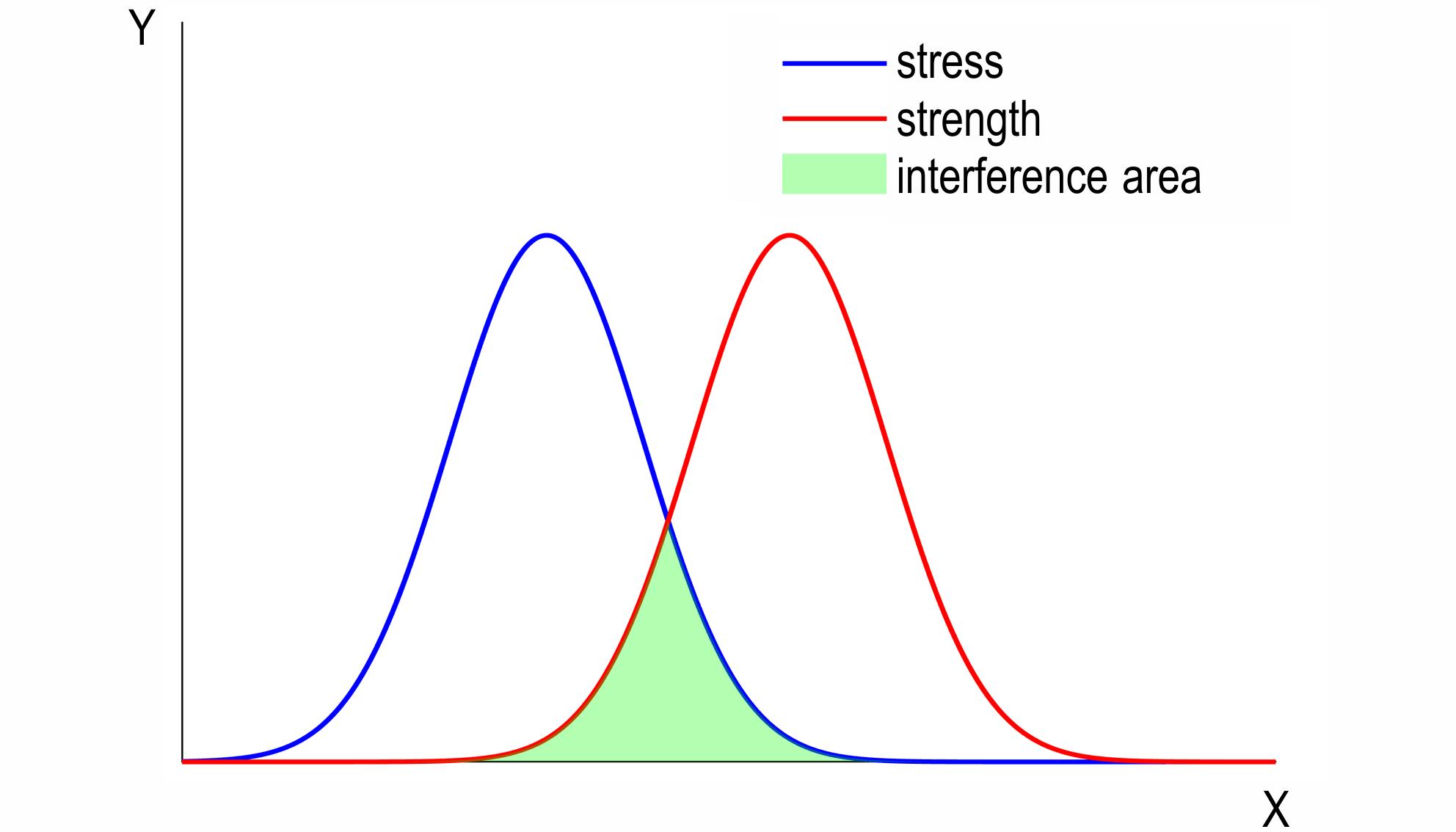

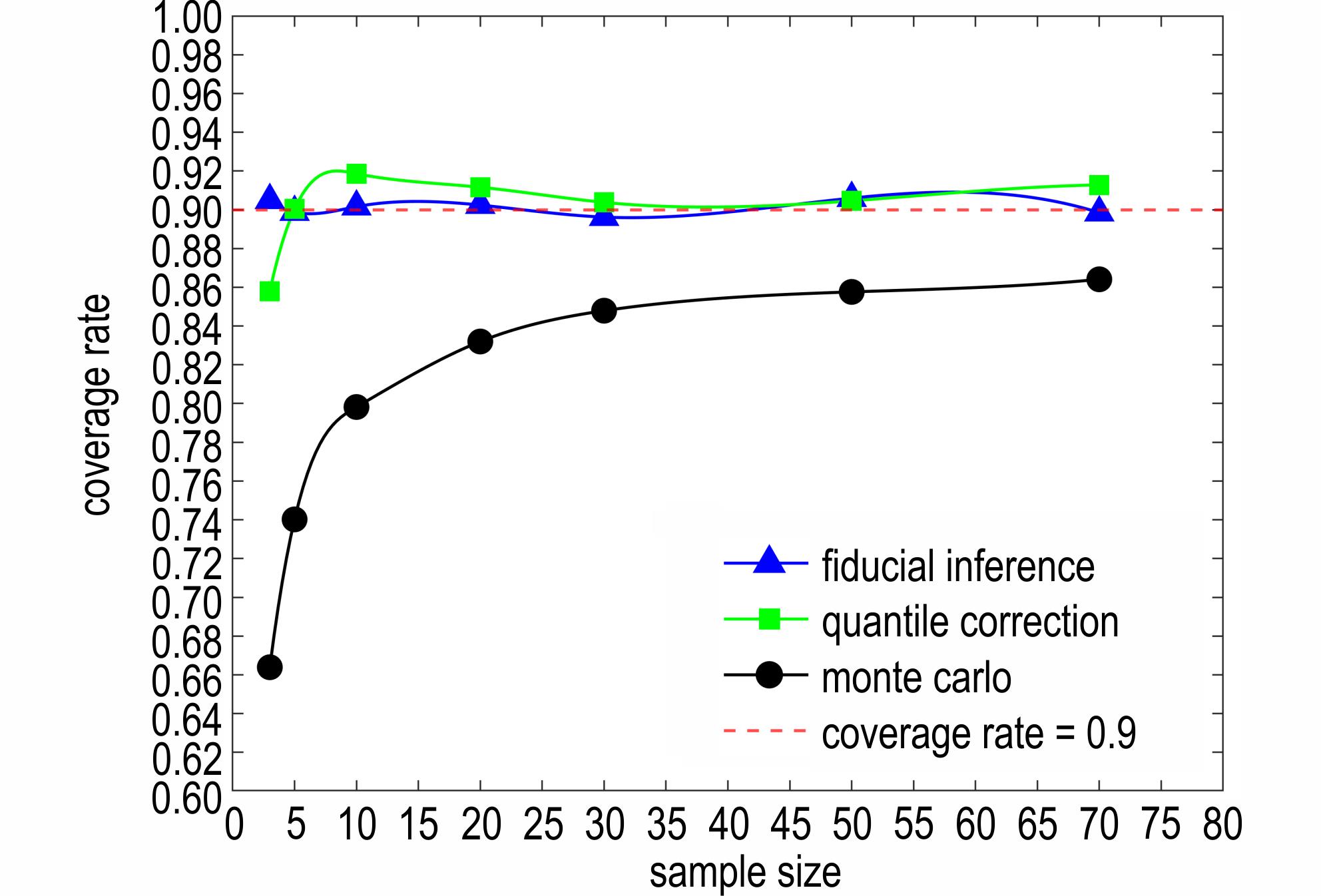

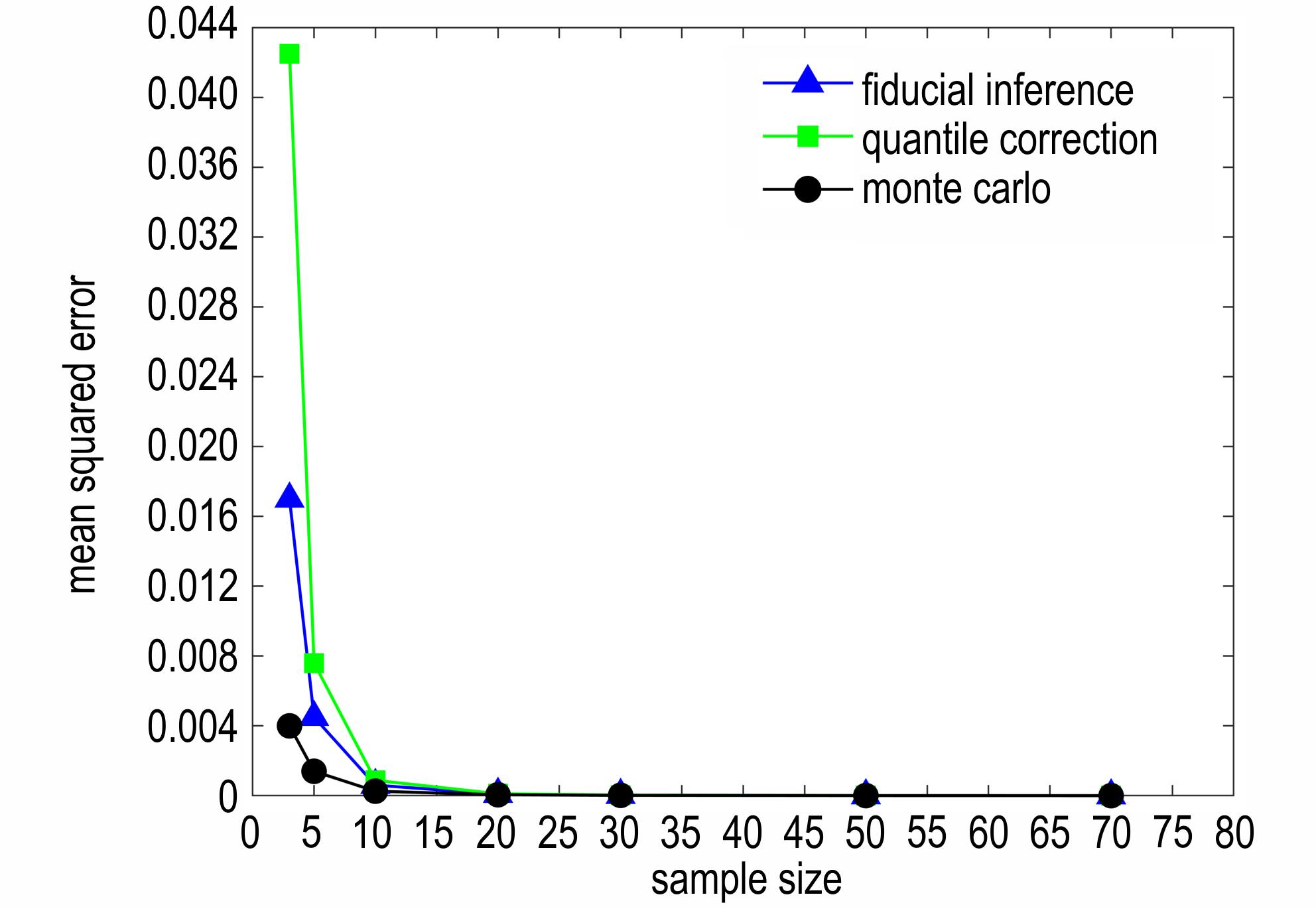

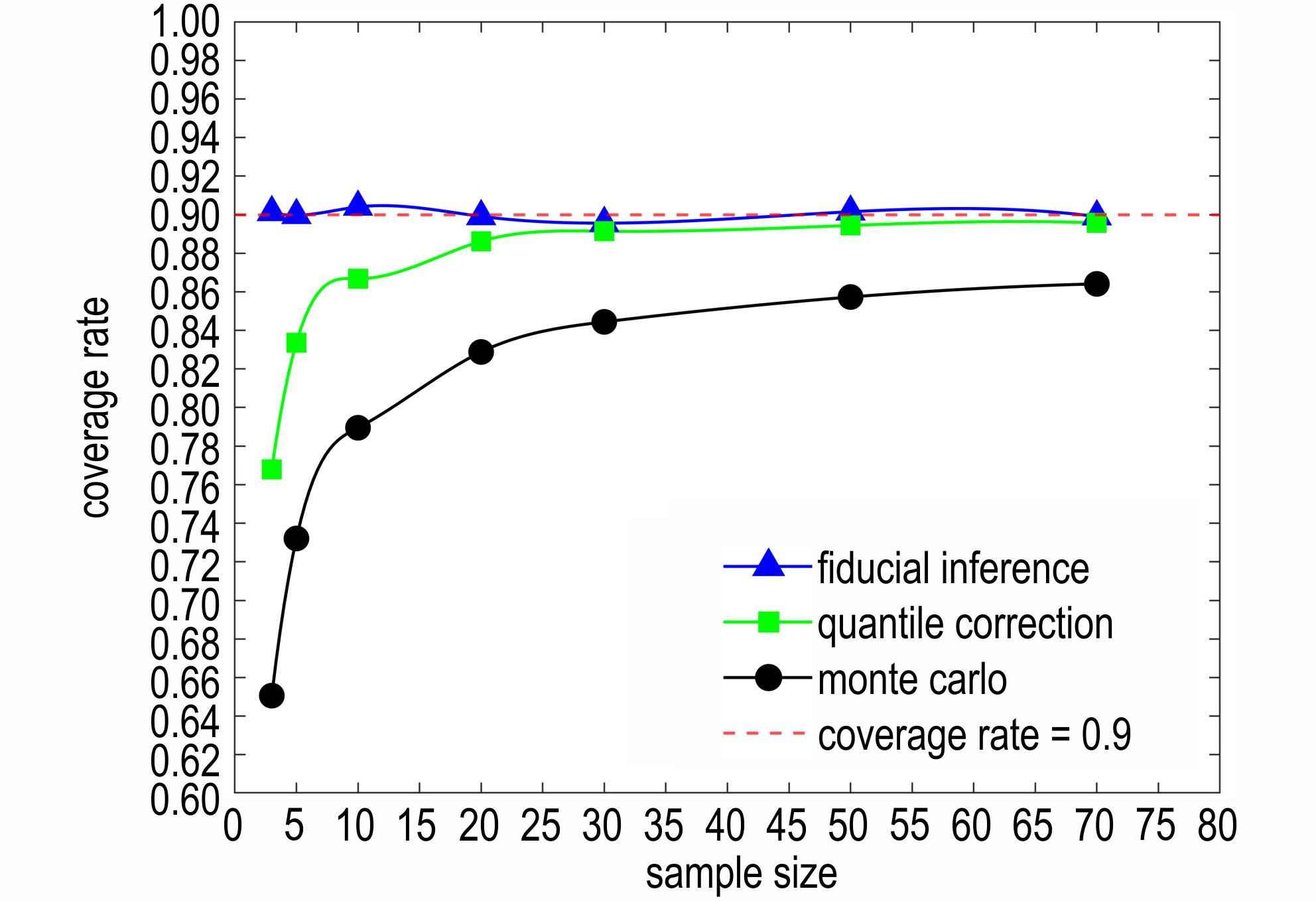

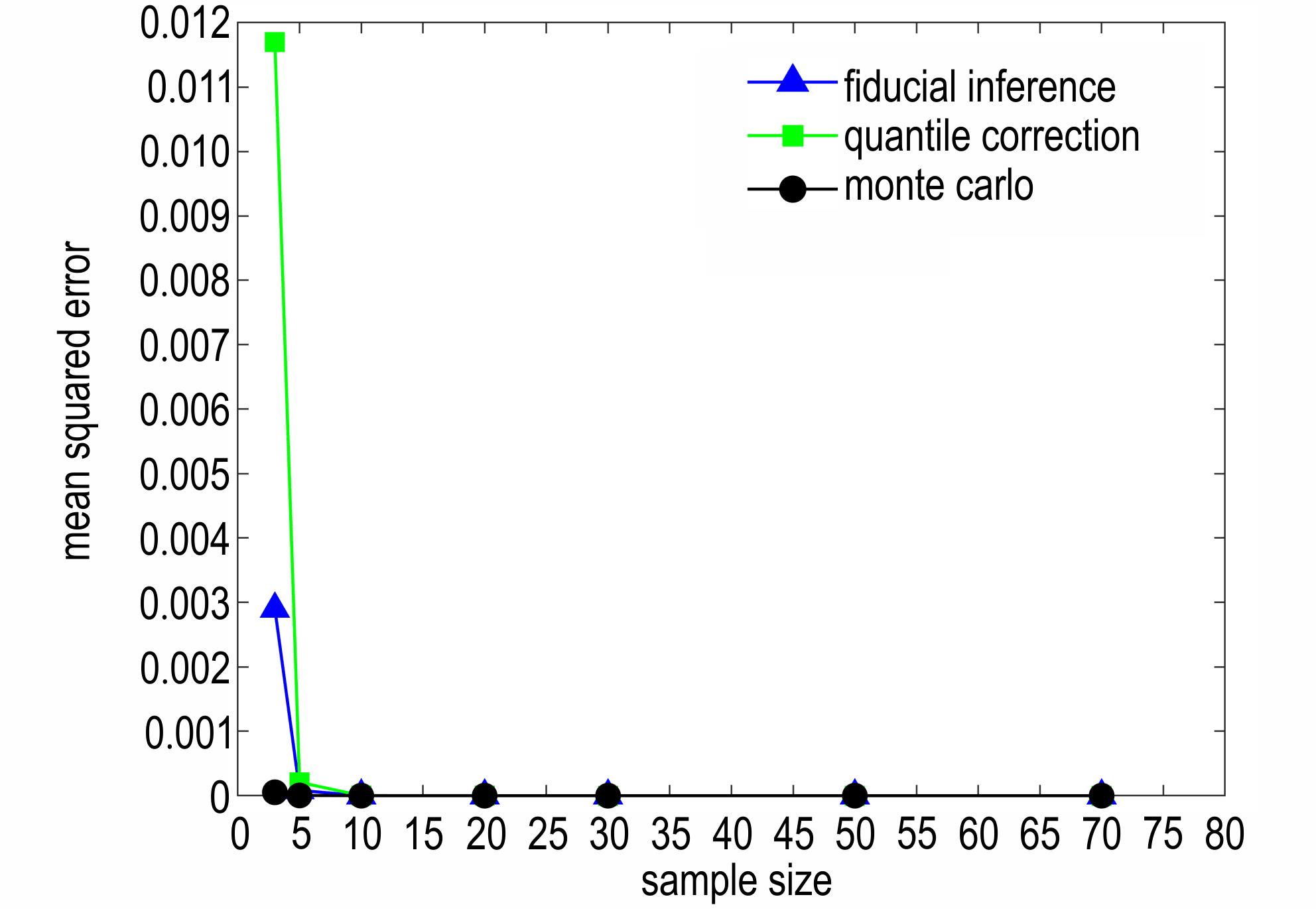

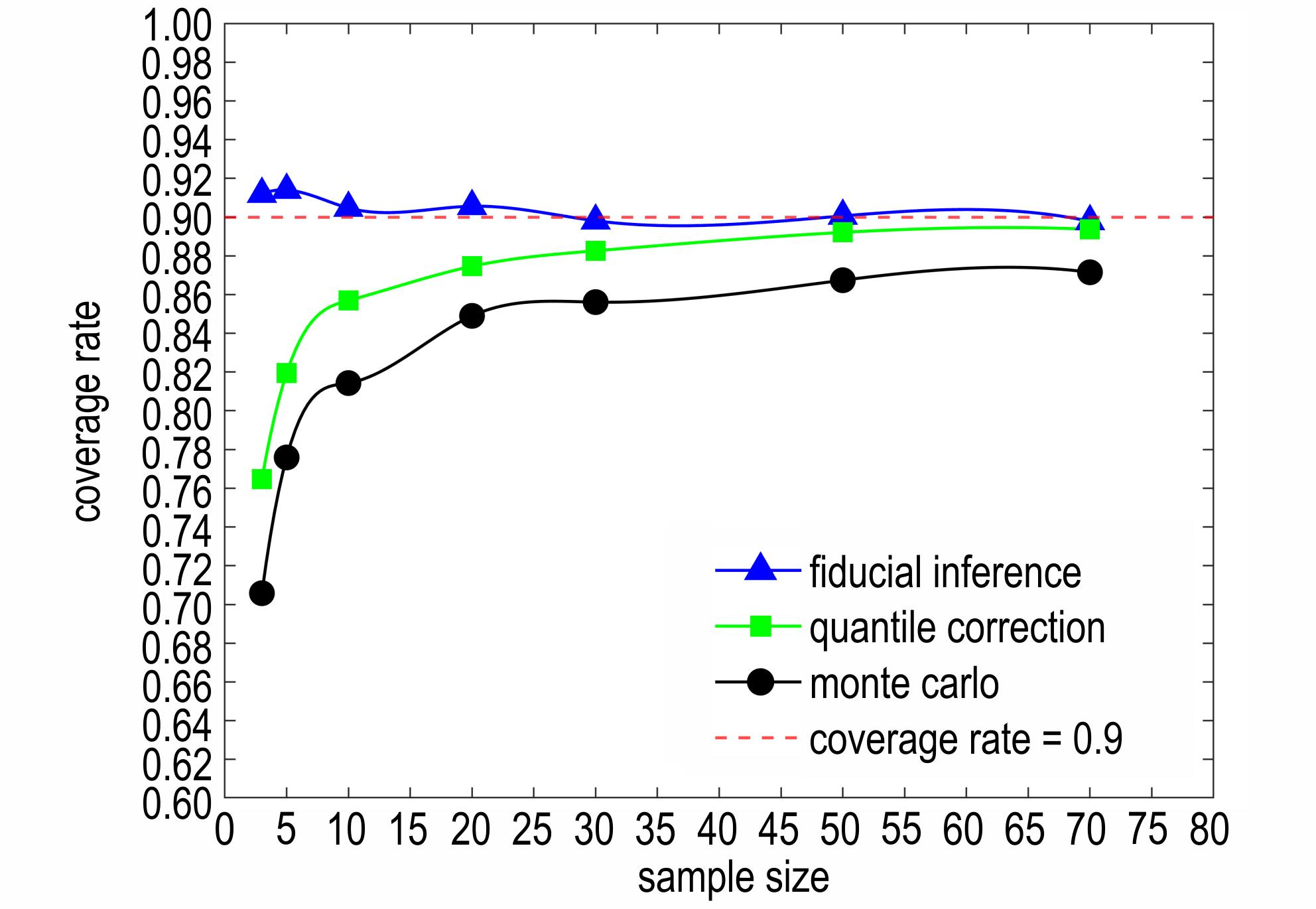

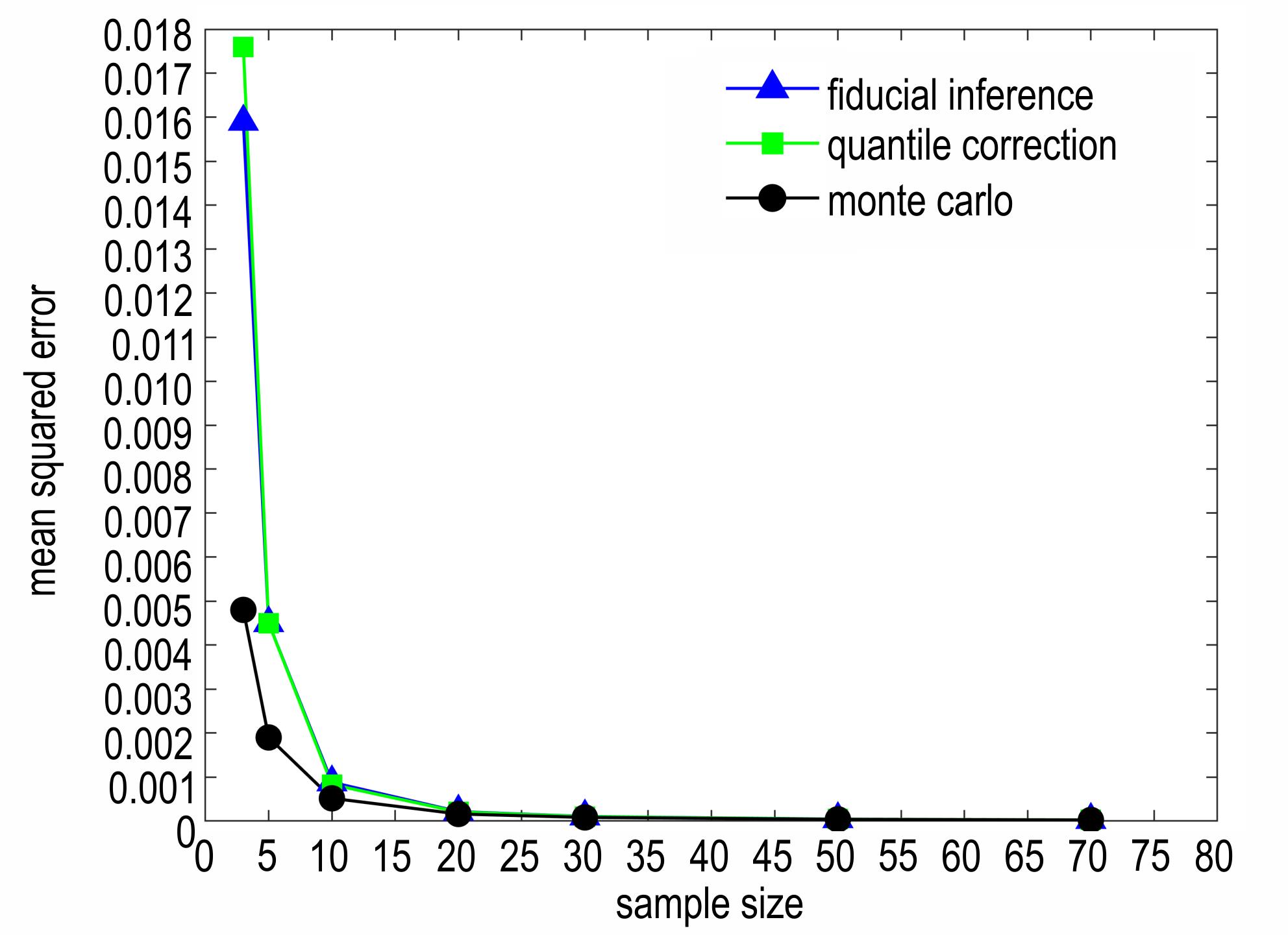

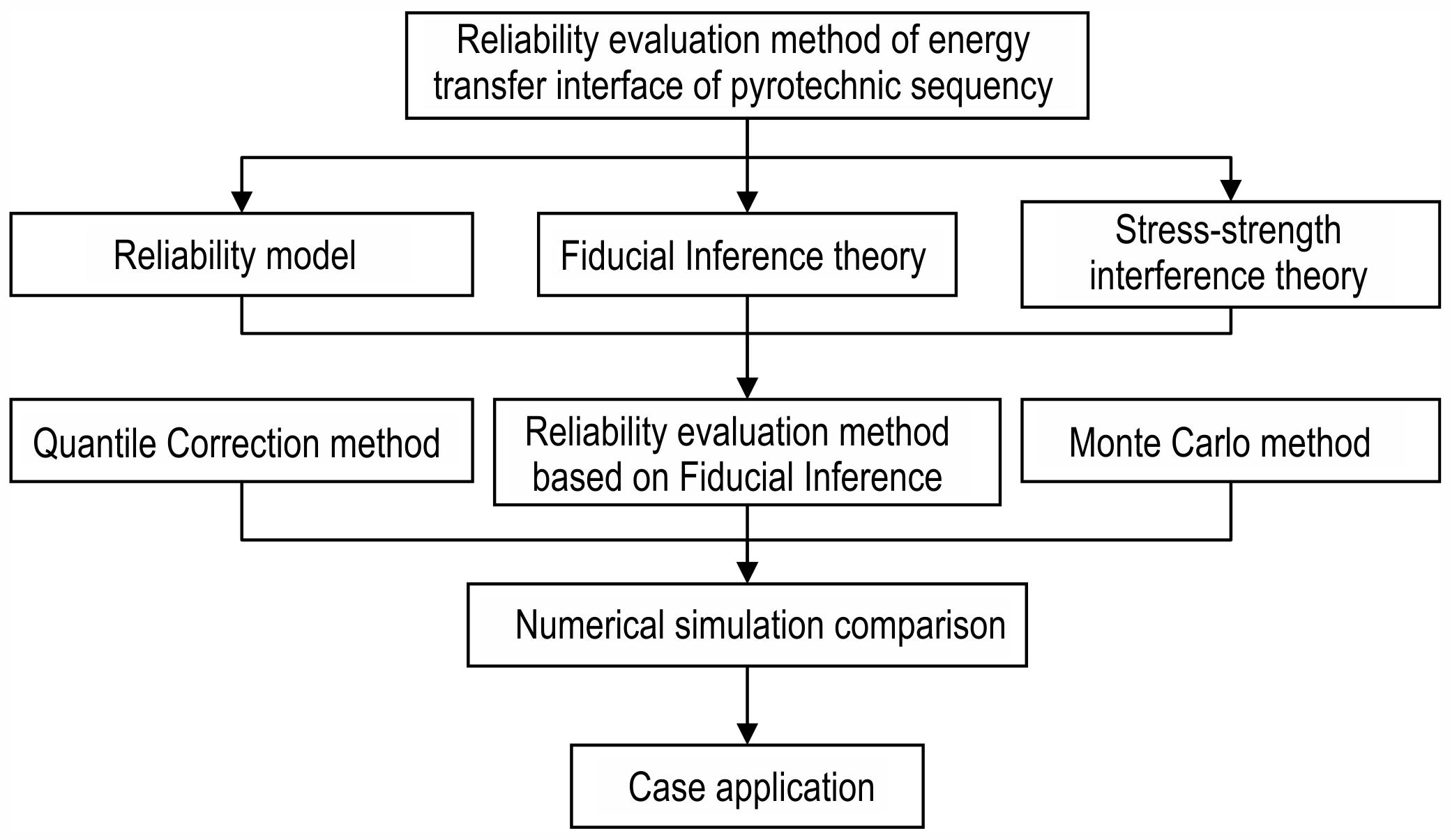

摘要:针对火工序列能量传输界面的可靠性评估问题,提出了一种基于信仰统计推断法的可靠性评估方法。该方法充分考虑了能量传输界面数据的随机性特征,通过构建性能参数的概率分布模型,将先验知识与试验数据有机结合,实现了对界面可靠性的精确评估和随机性量化。研究首先建立了火工序列能量传输界面的可靠性模型;在此基础上设计了基于信仰统计推断的可靠性评估算法框架;为验证所提方法的有效性,分别与分位数修正法、蒙特卡罗方法的评估结果进行对比分析。结果表明,在样本量为3到70时,基于信仰统计推断法的评估结果与真实值的偏差最小,且具有良好的收敛性和稳定性。特别是在样本量小于等于10情况下,该方法表现出更接近置信度的覆盖率和良好的稳定性,有效克服了传统方法对样本量的依赖问题,为火工序列能量传输界面的可靠性评估提供了新的方法。

-

优先出版日期:2025-06-11 DOI: 10.11943/CJEM2024304

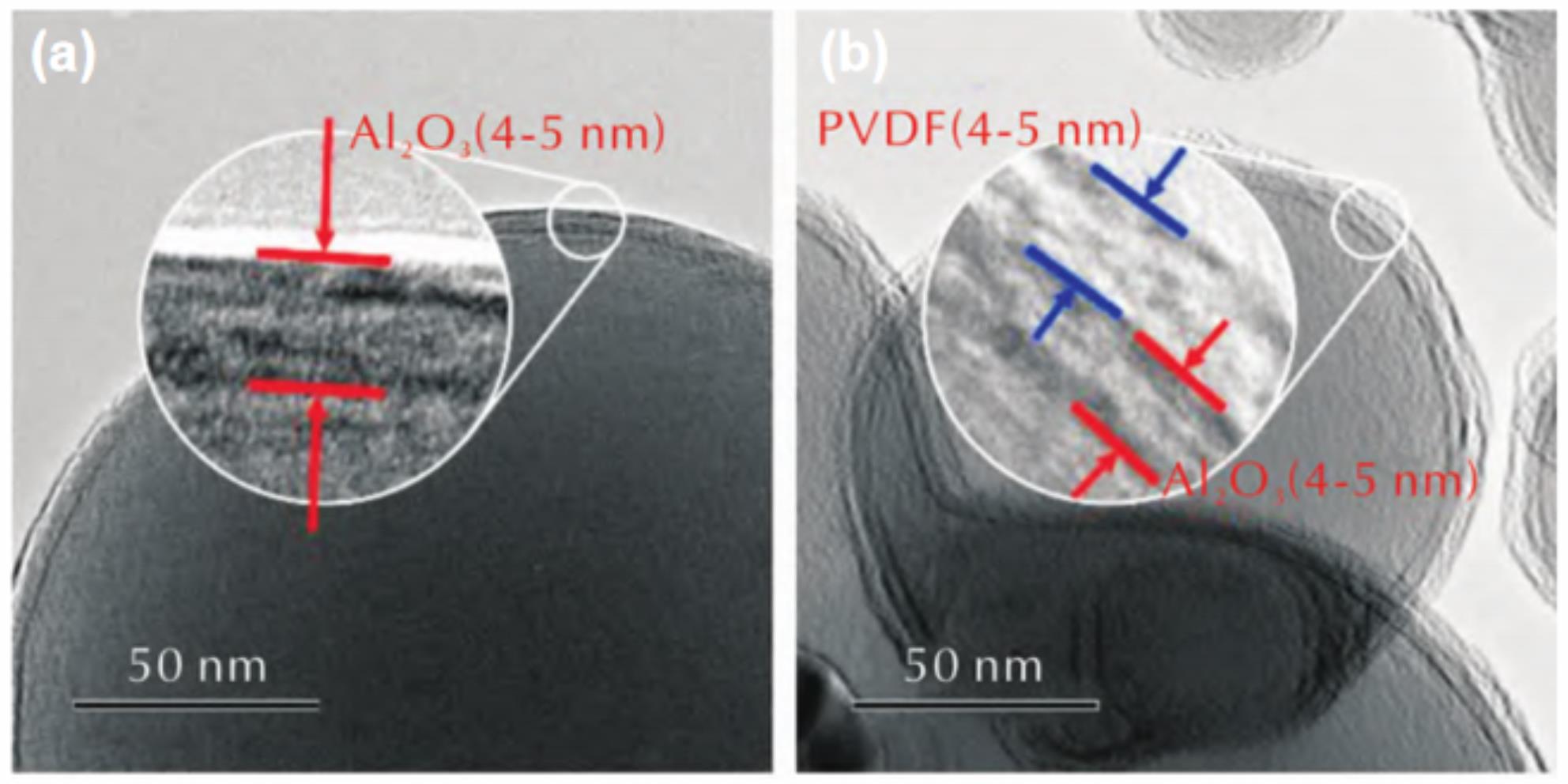

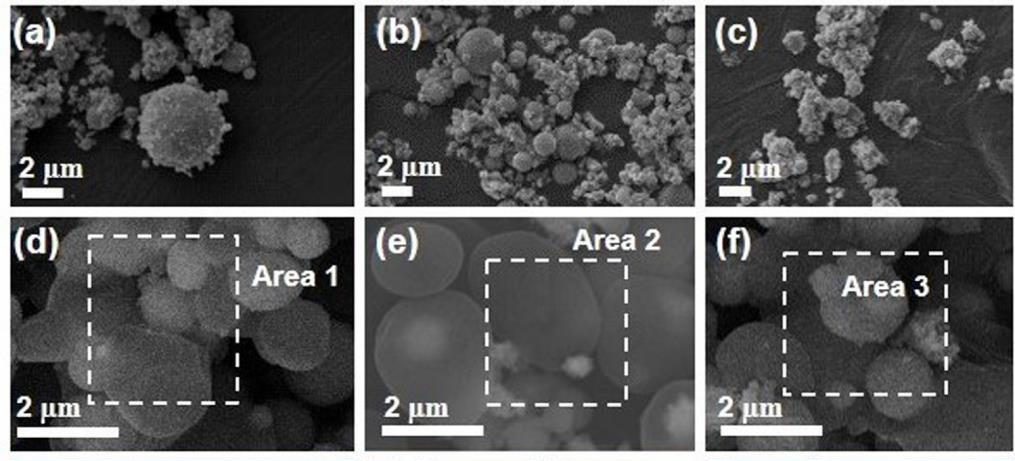

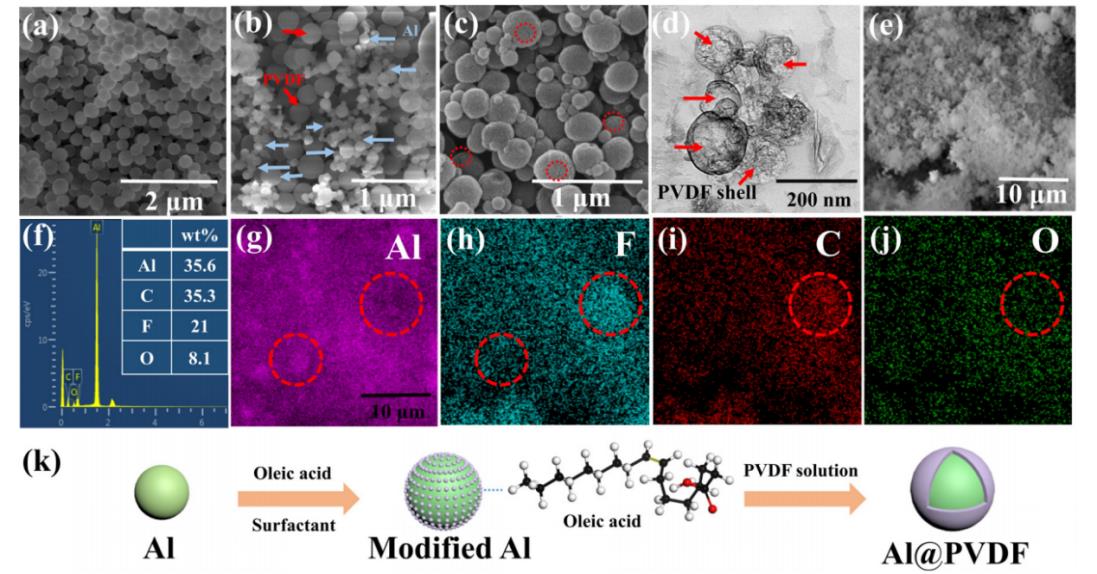

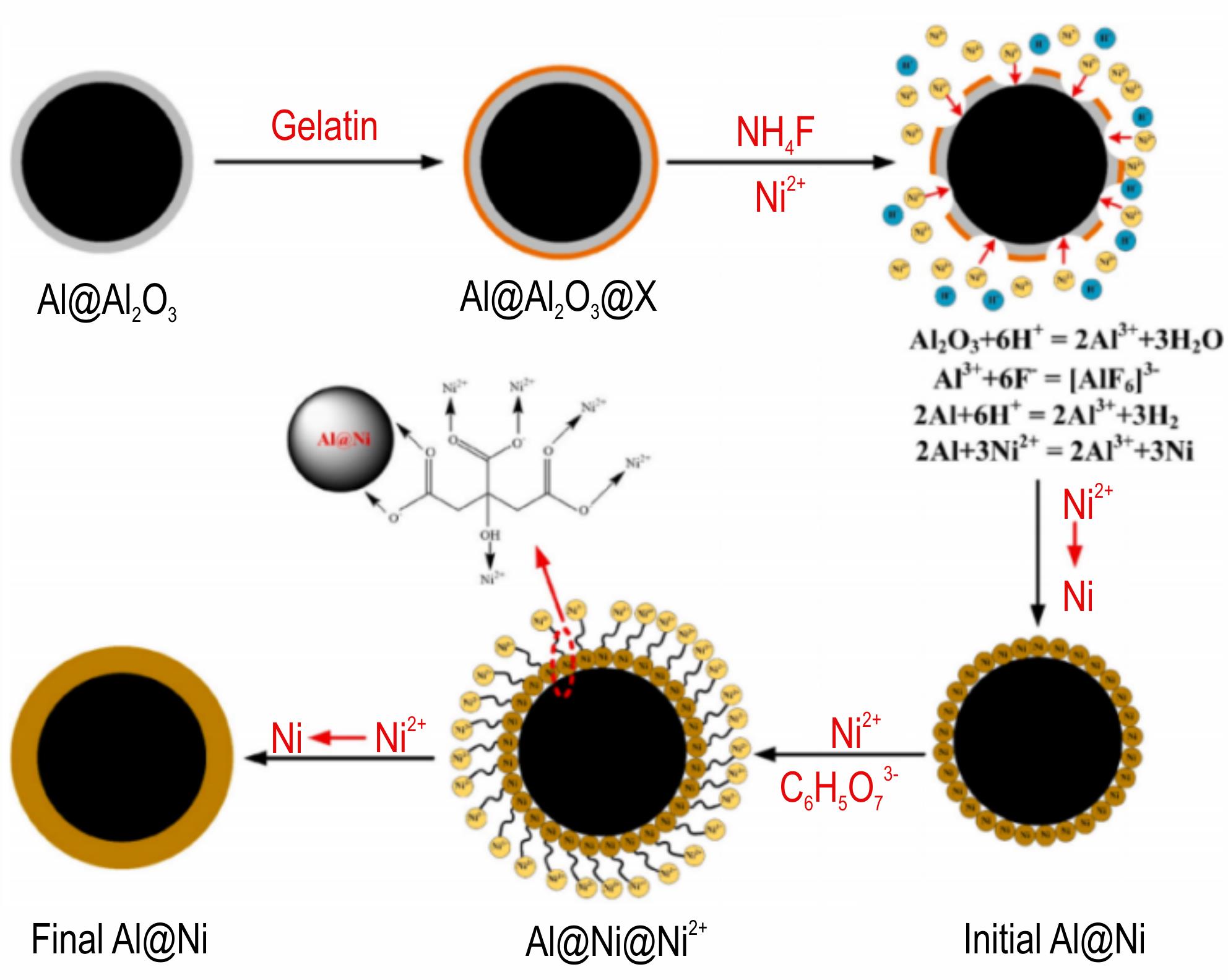

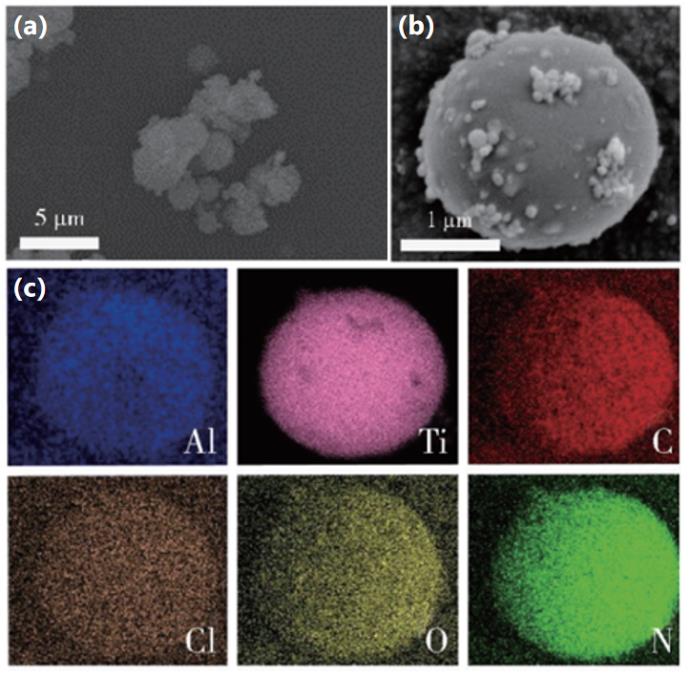

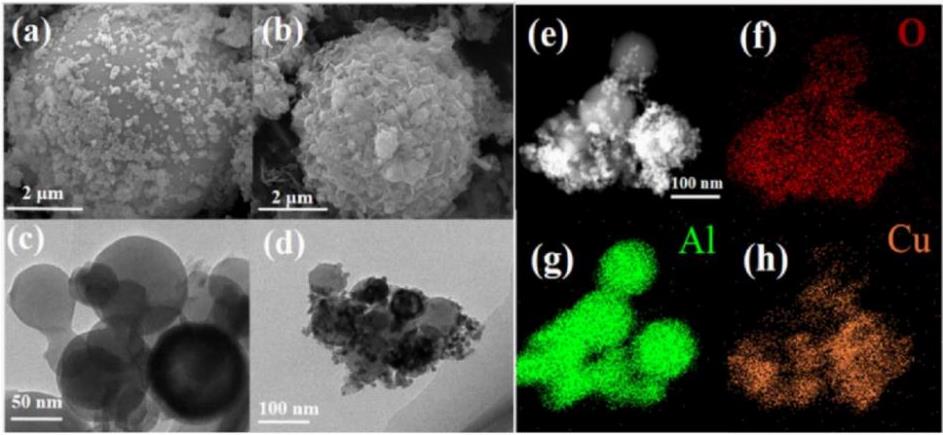

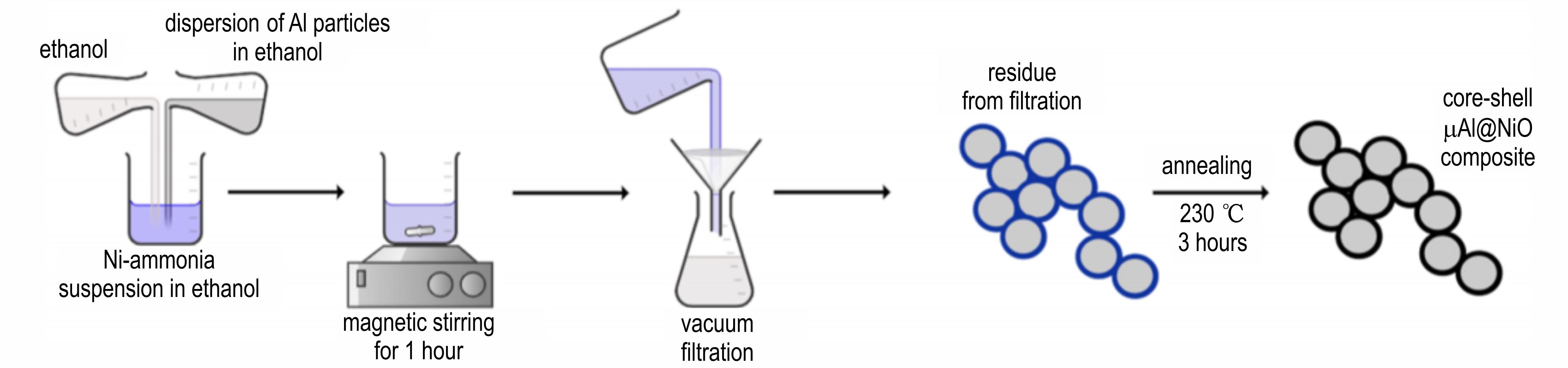

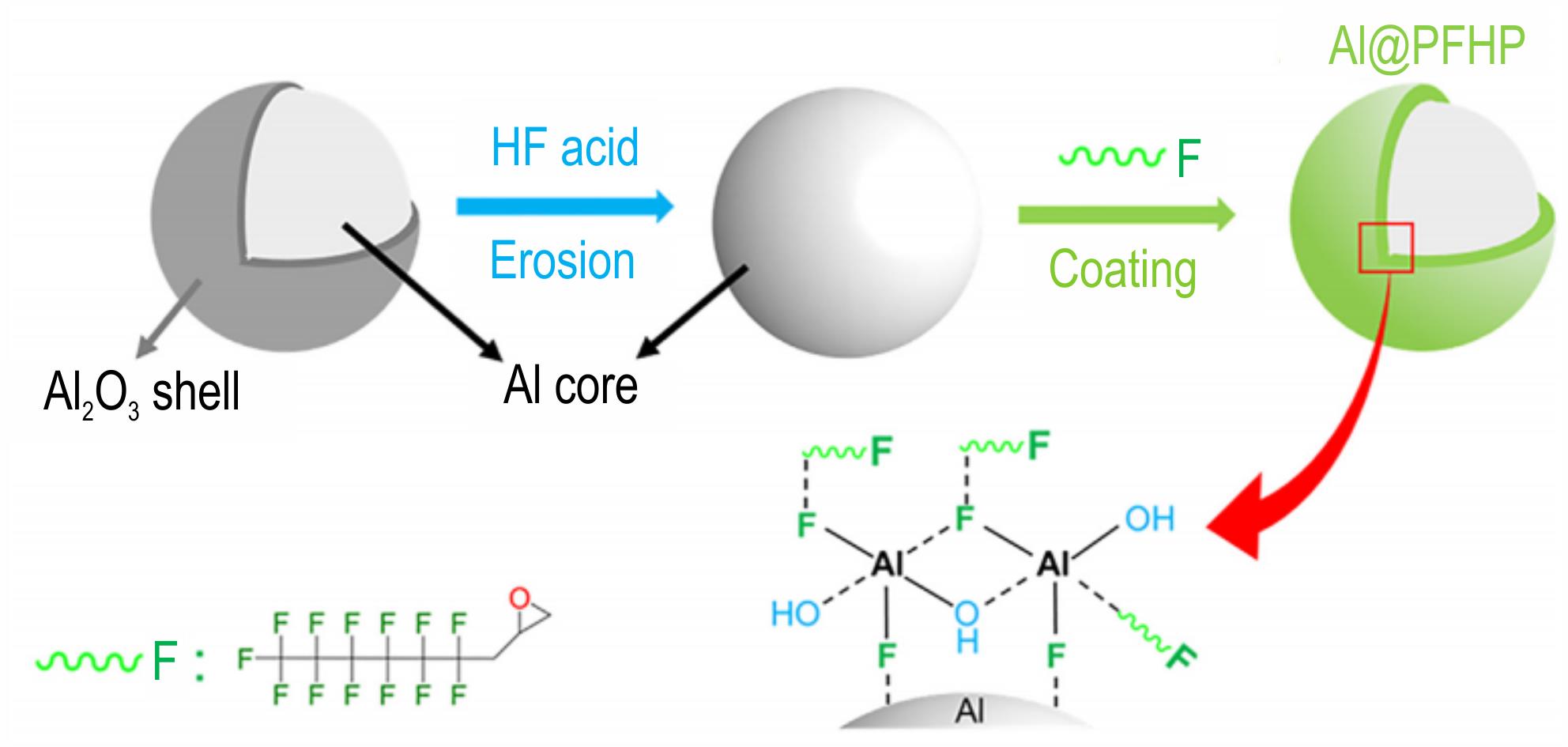

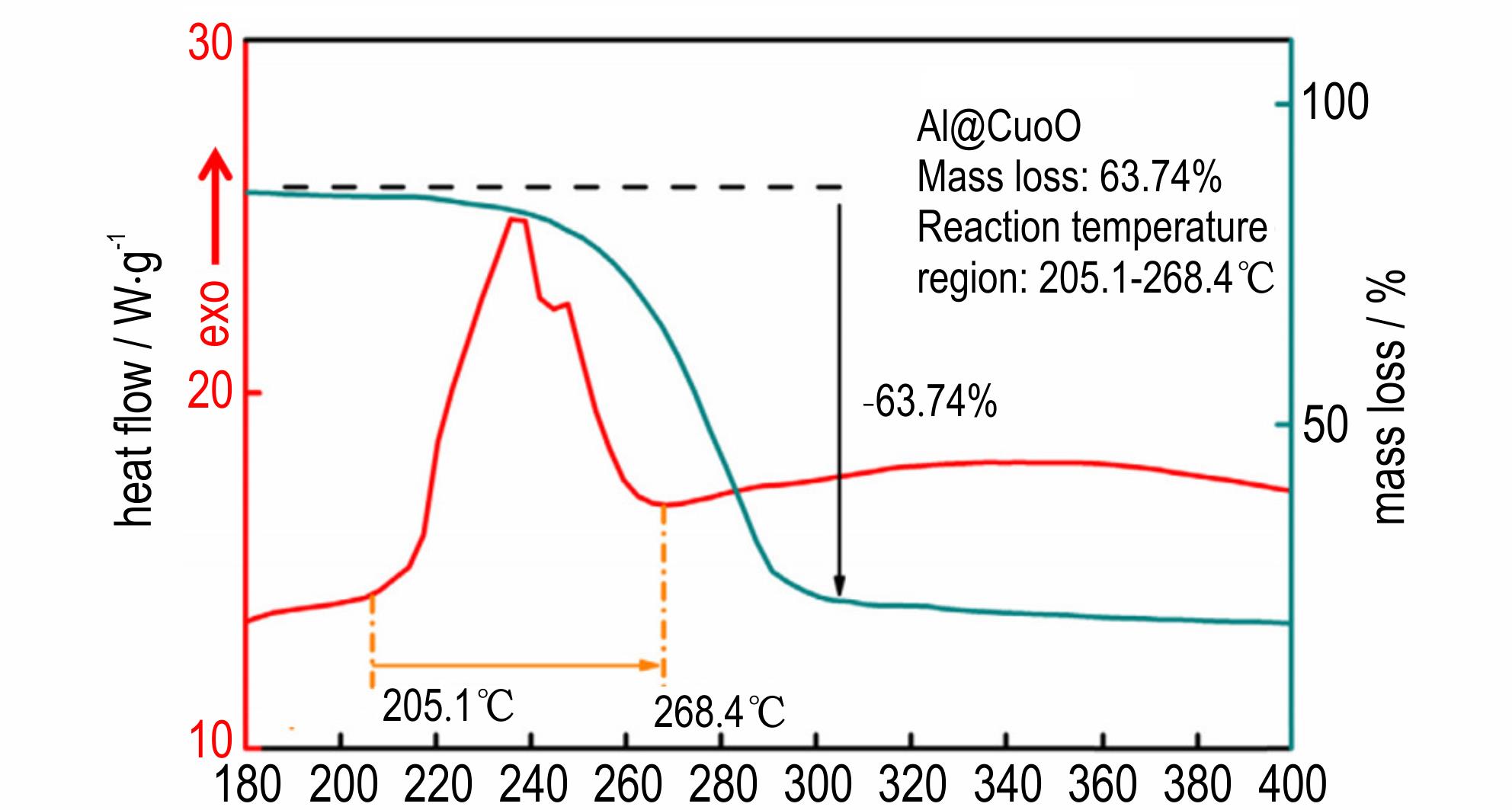

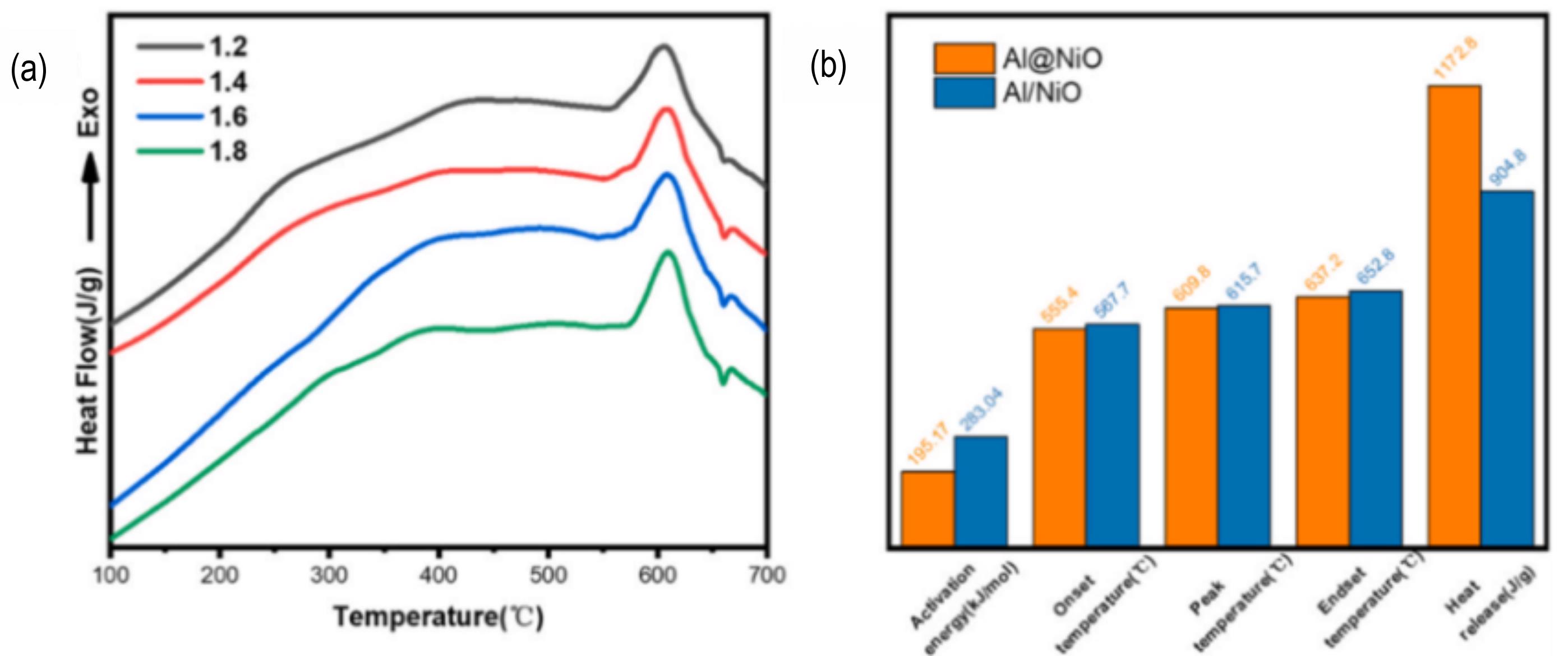

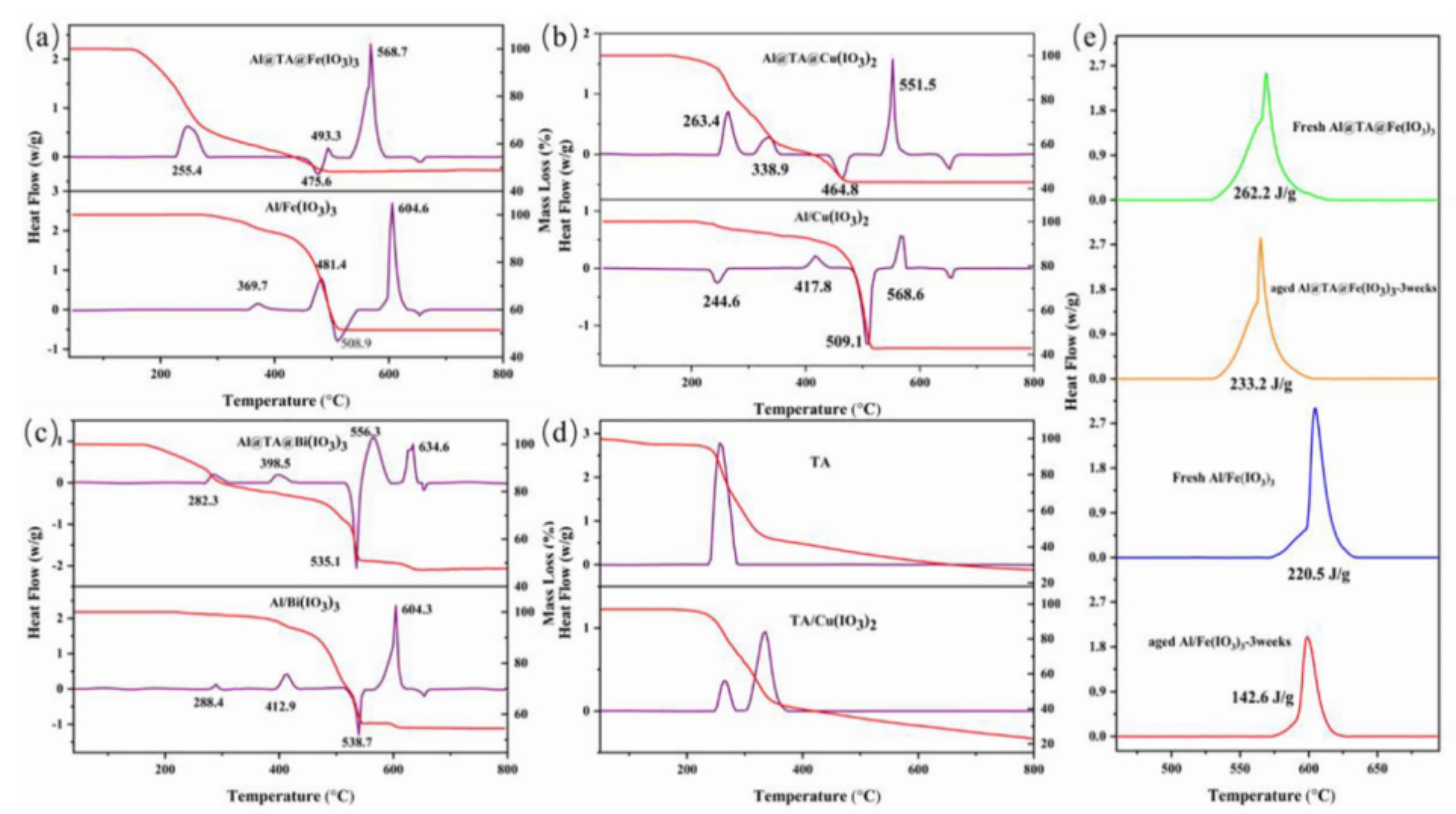

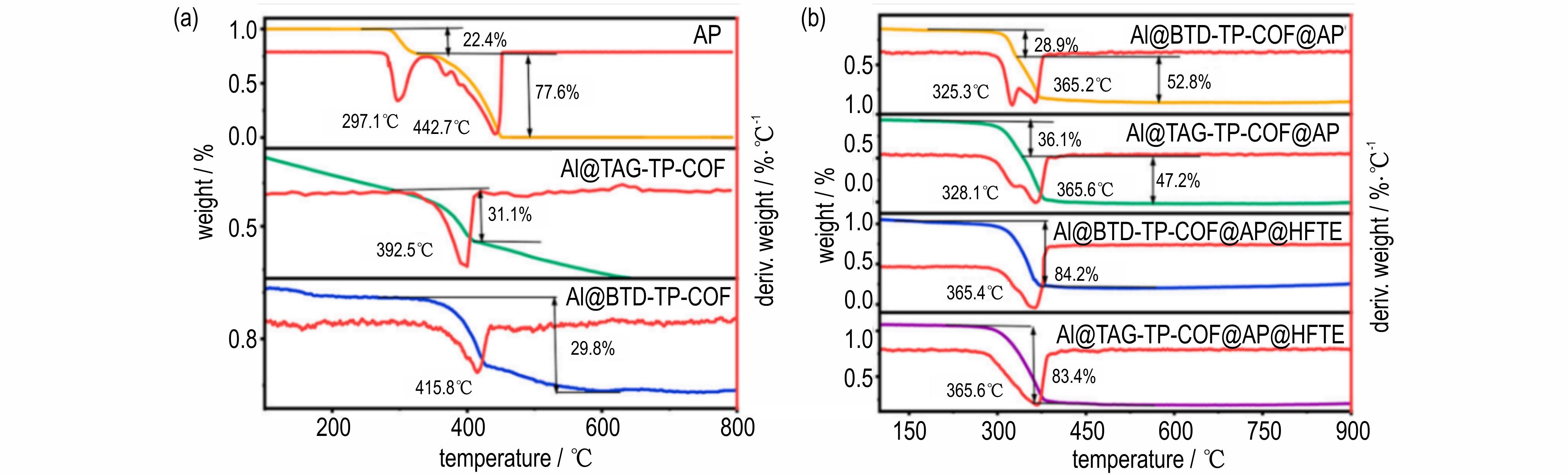

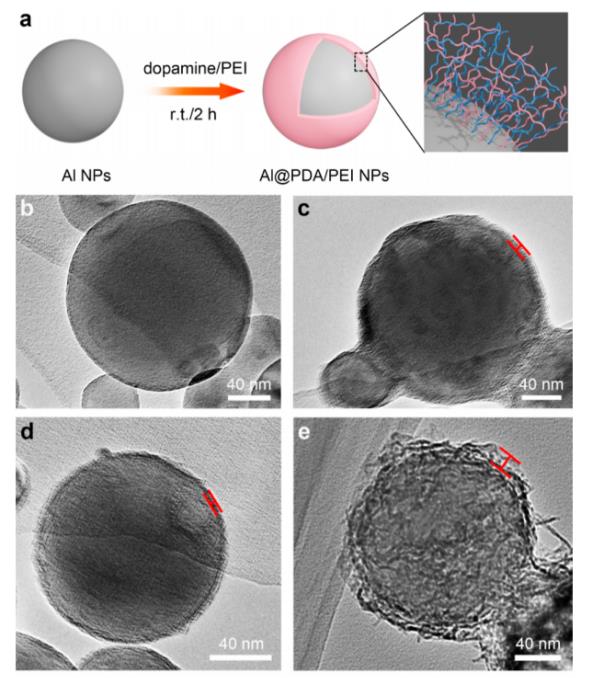

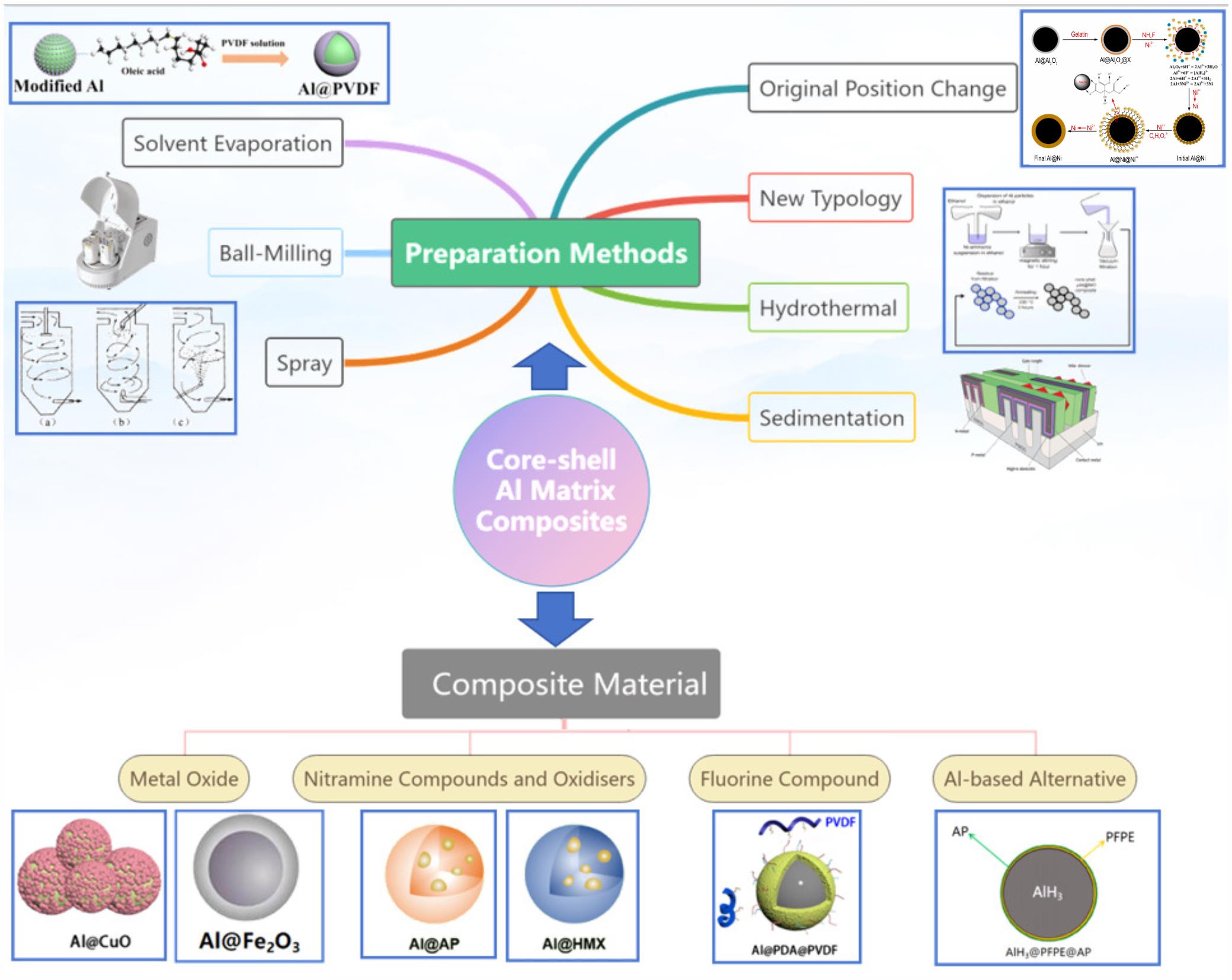

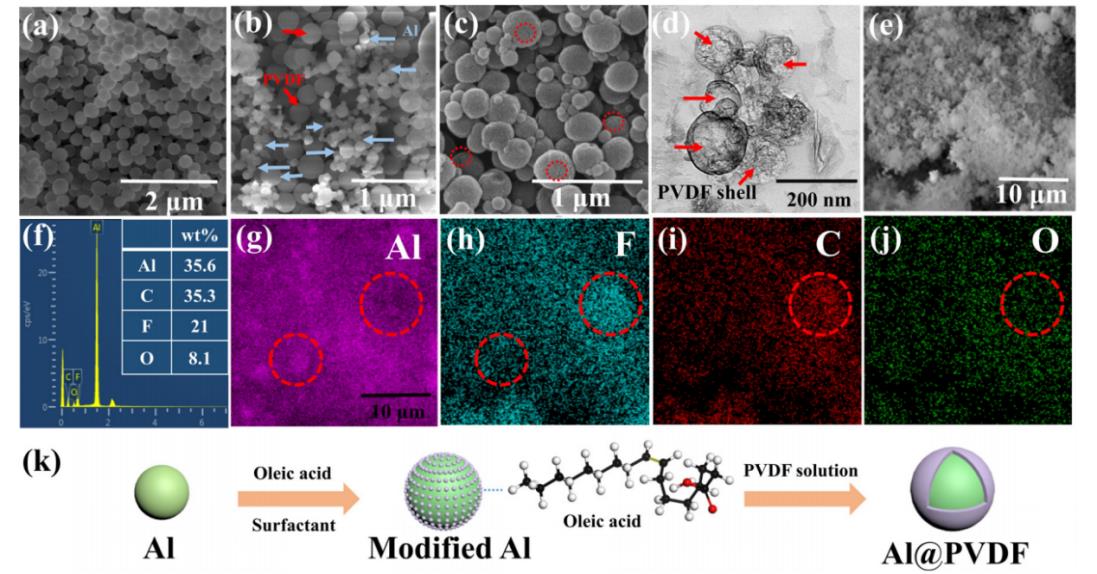

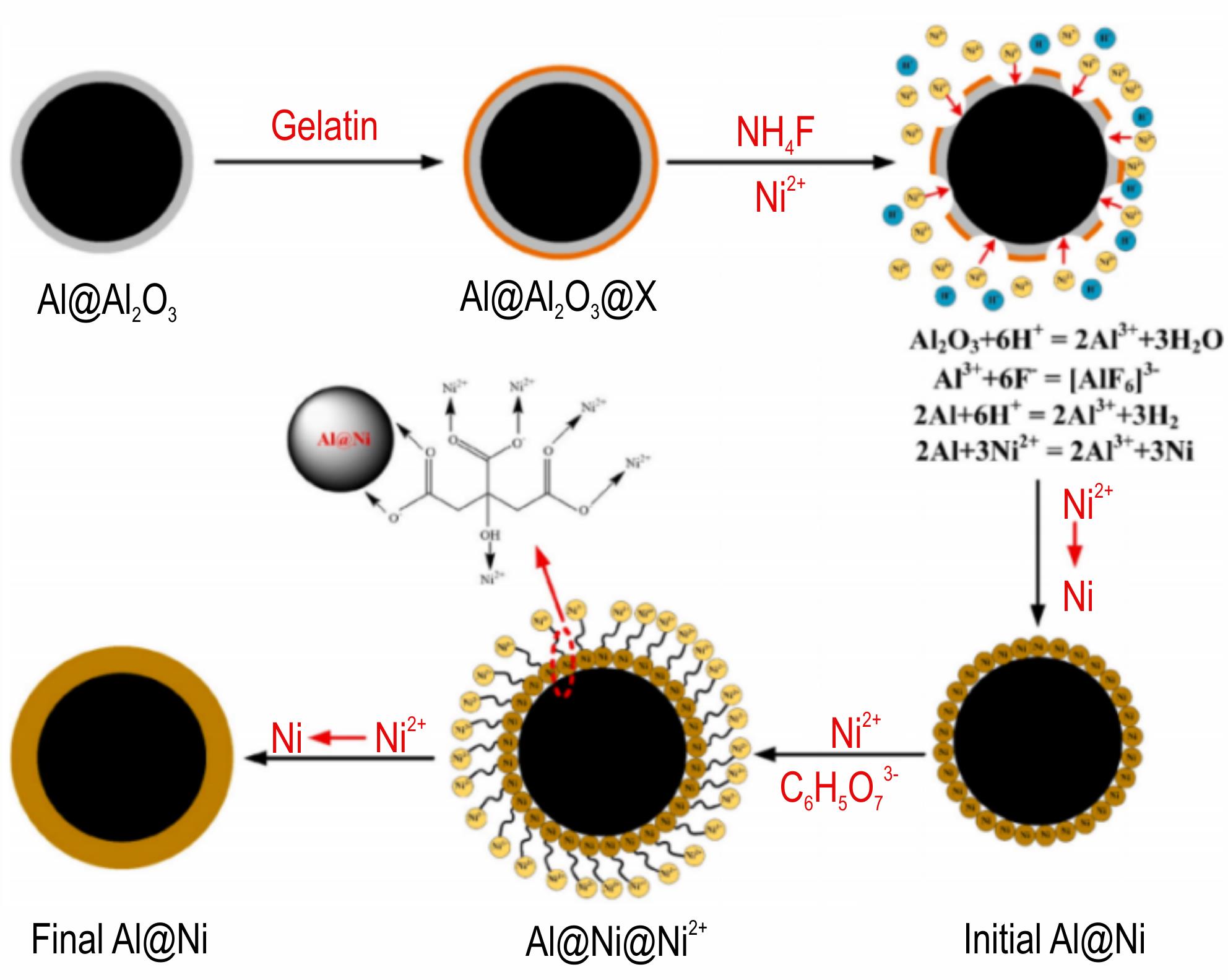

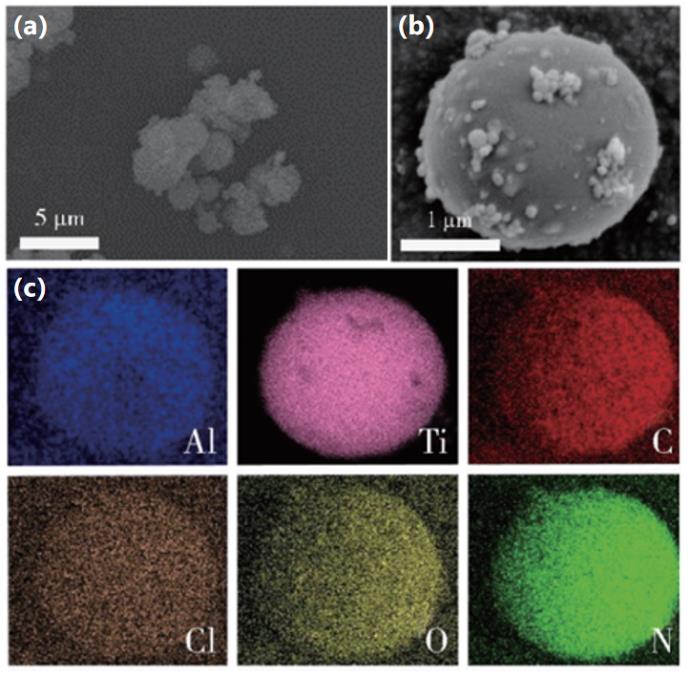

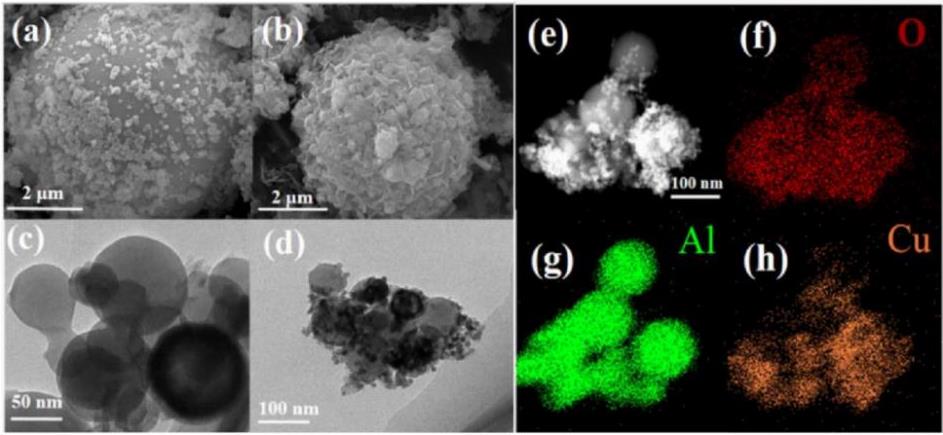

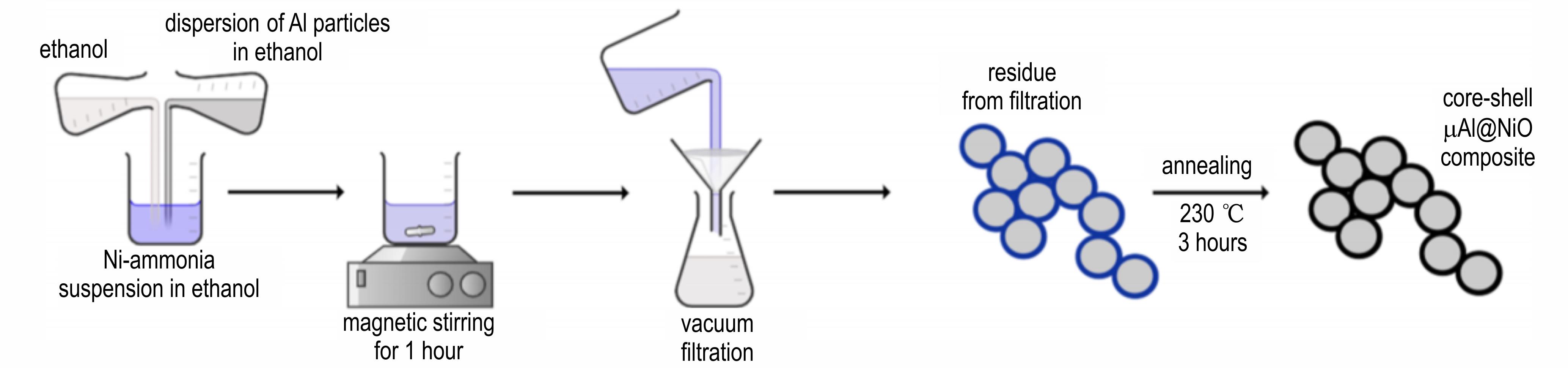

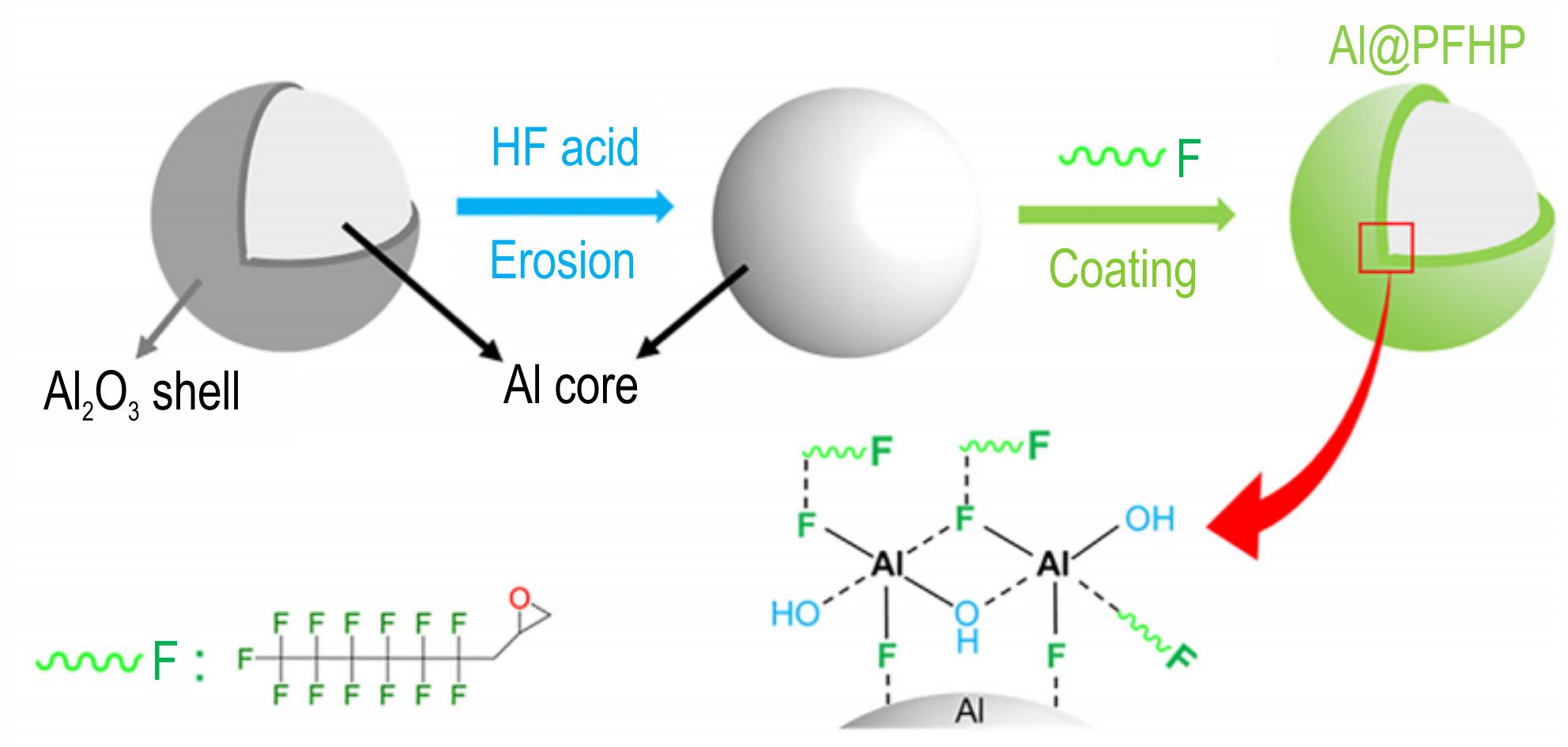

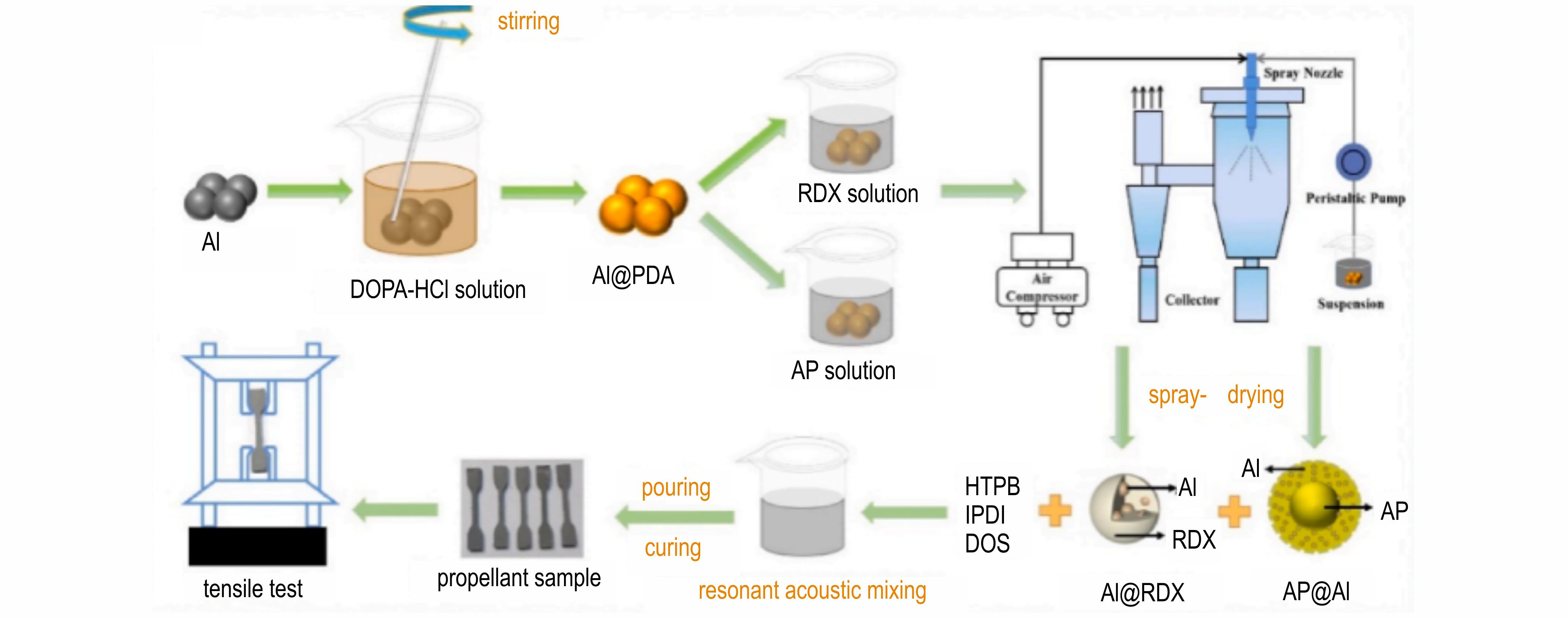

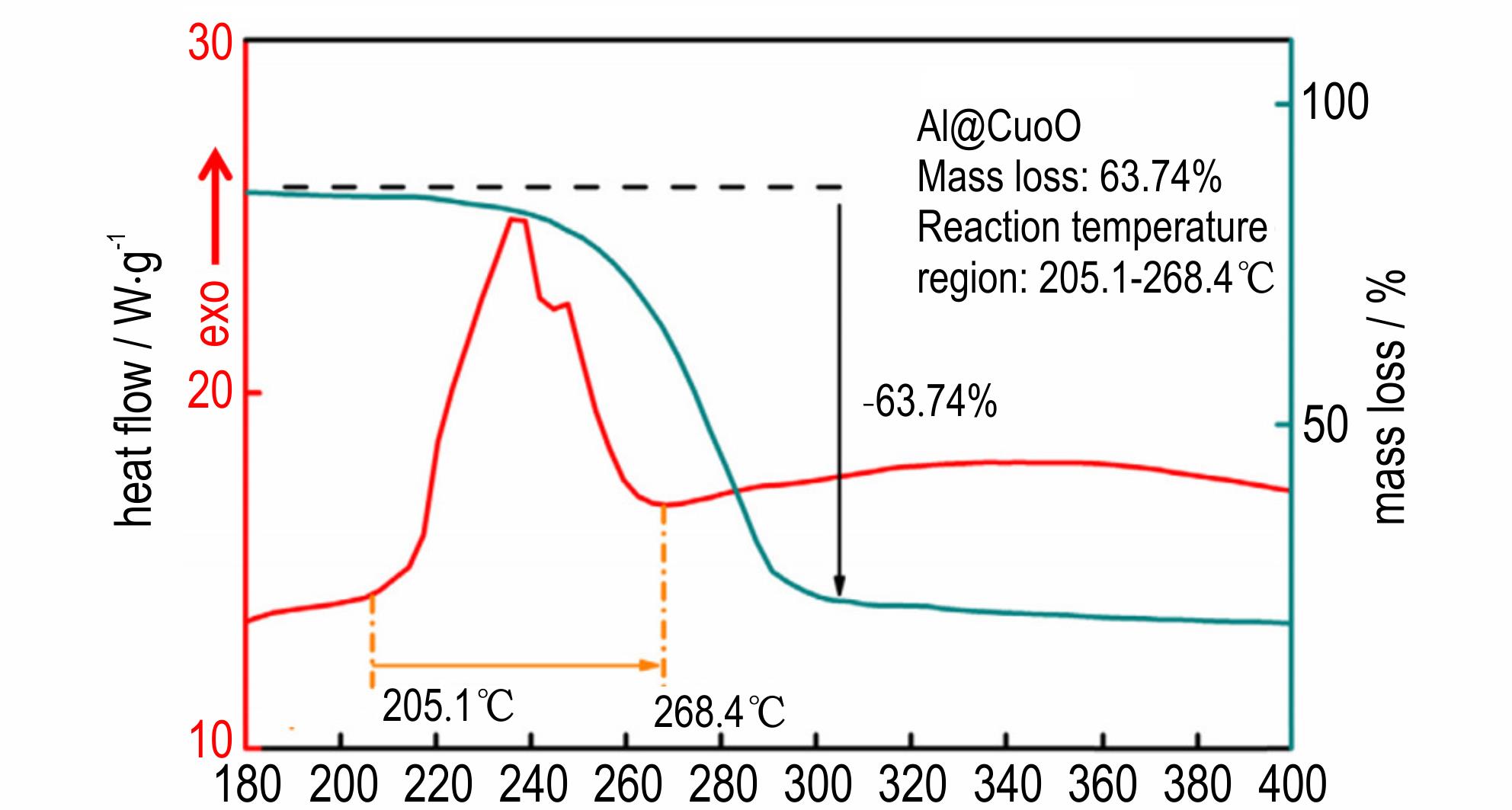

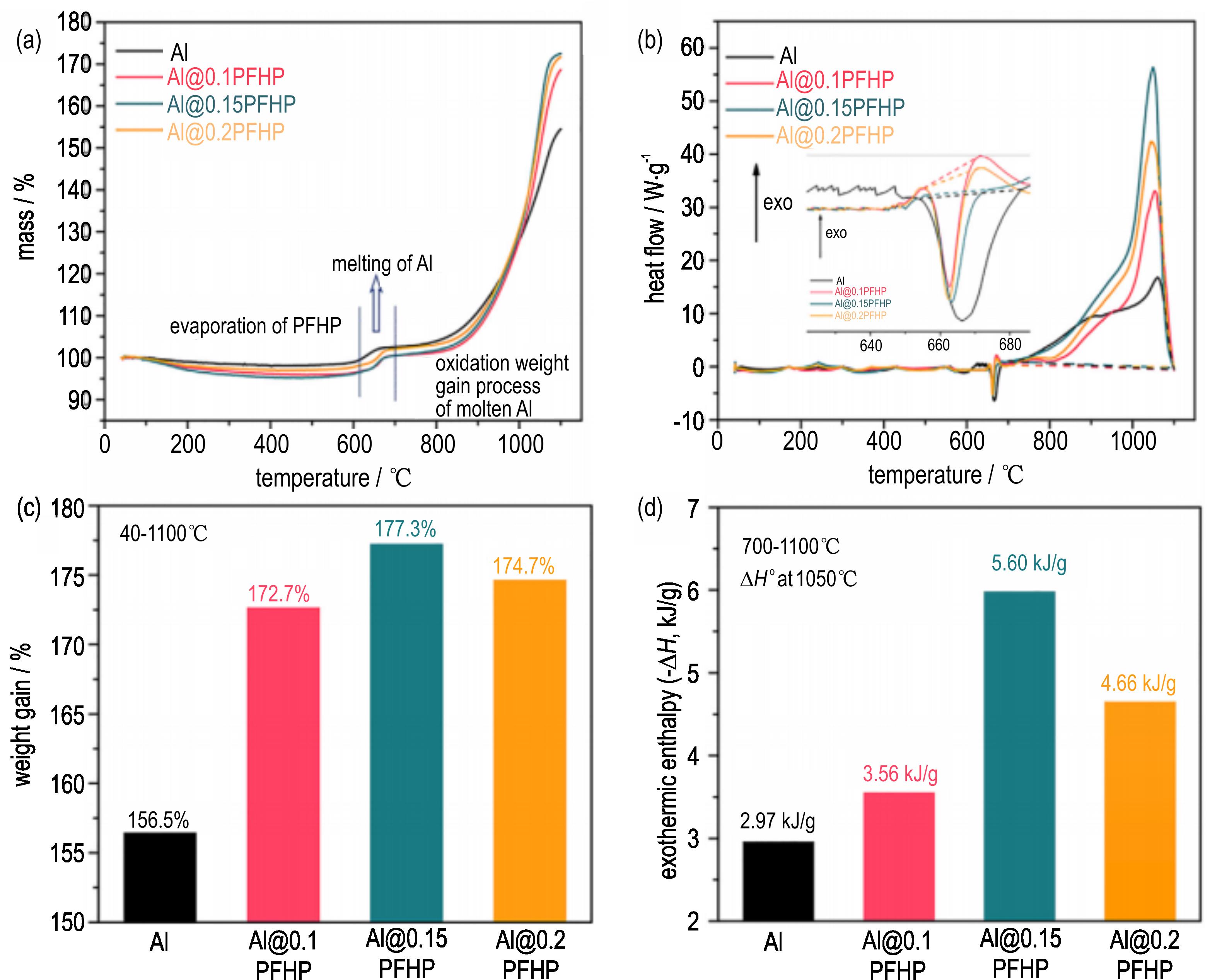

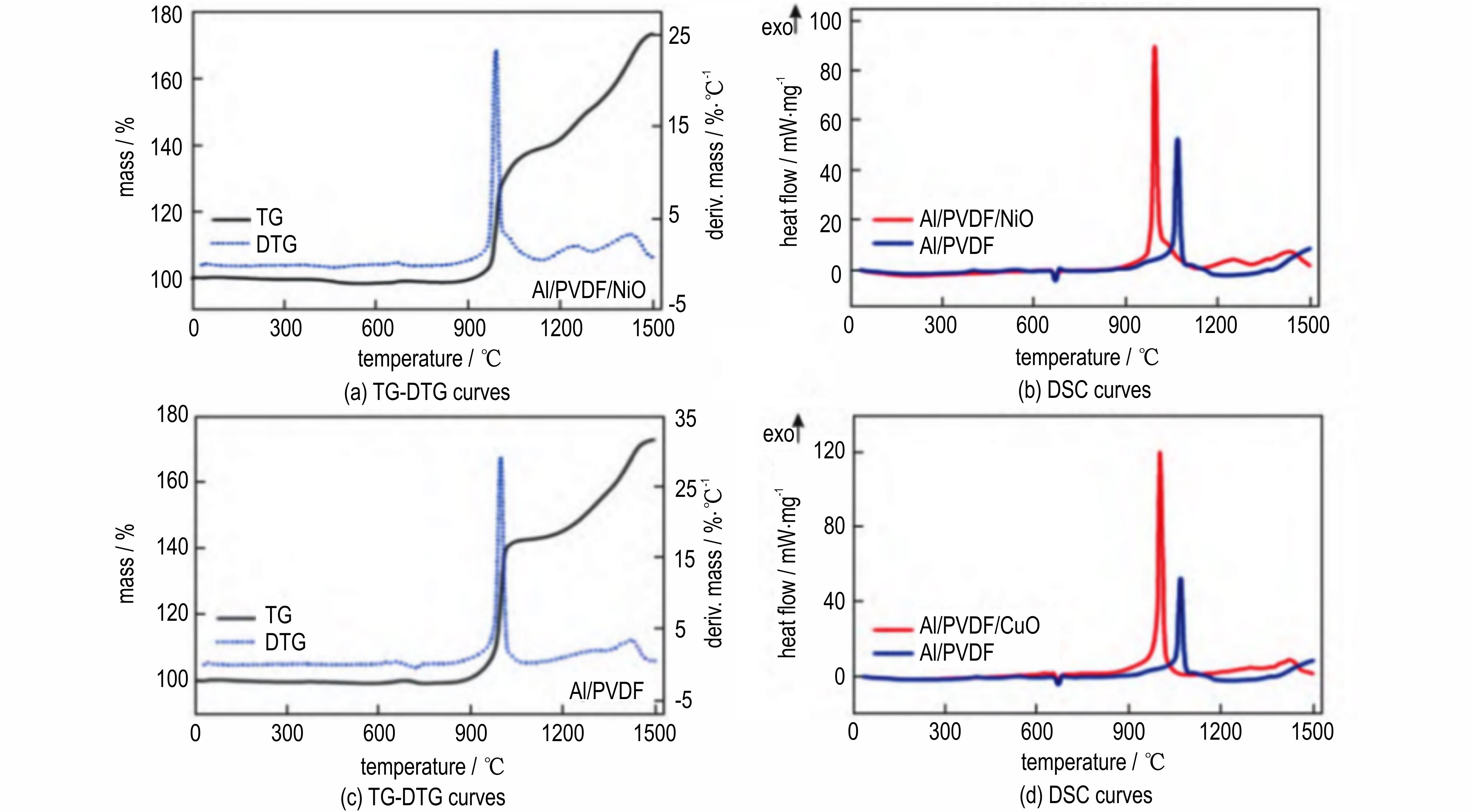

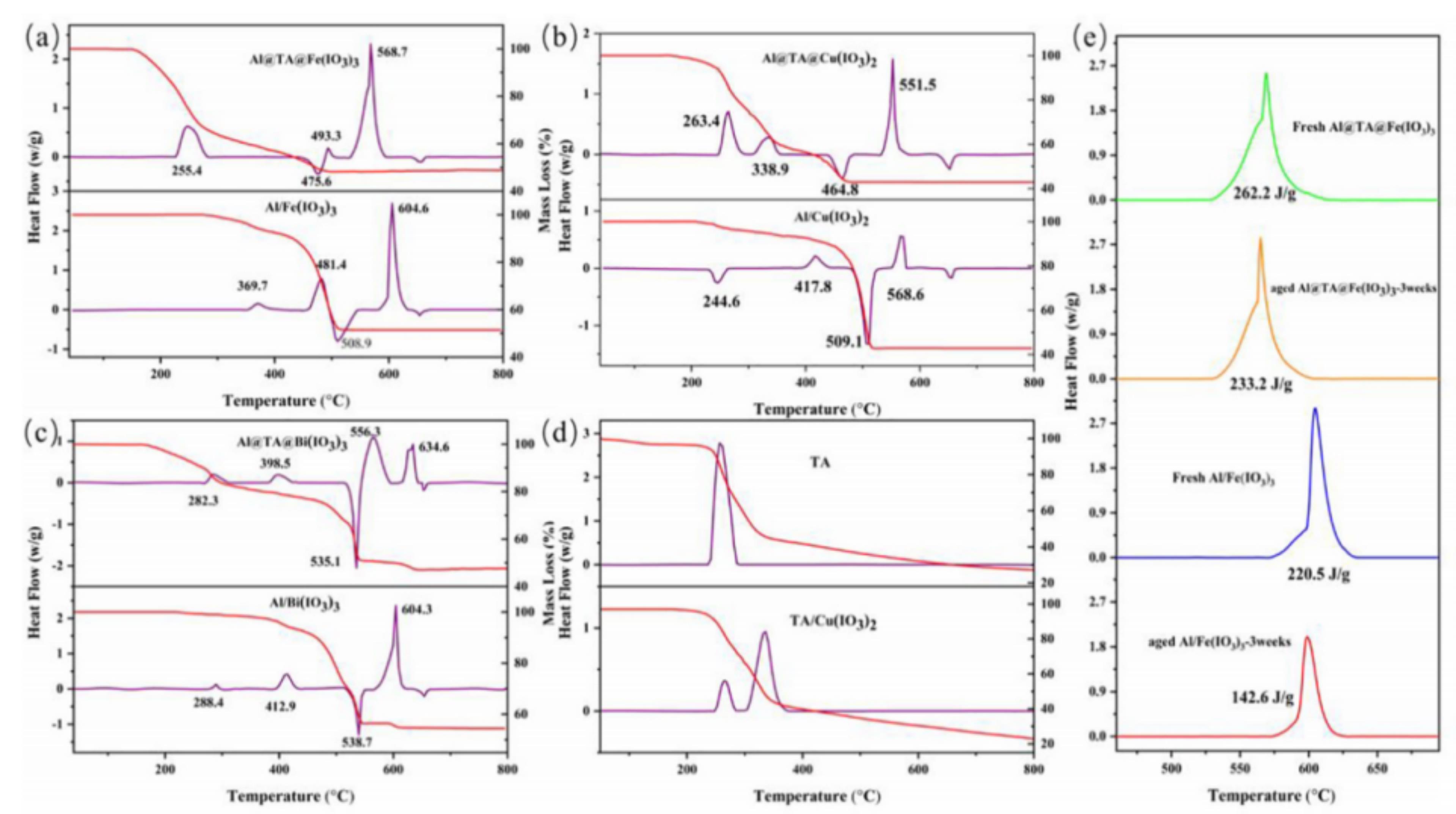

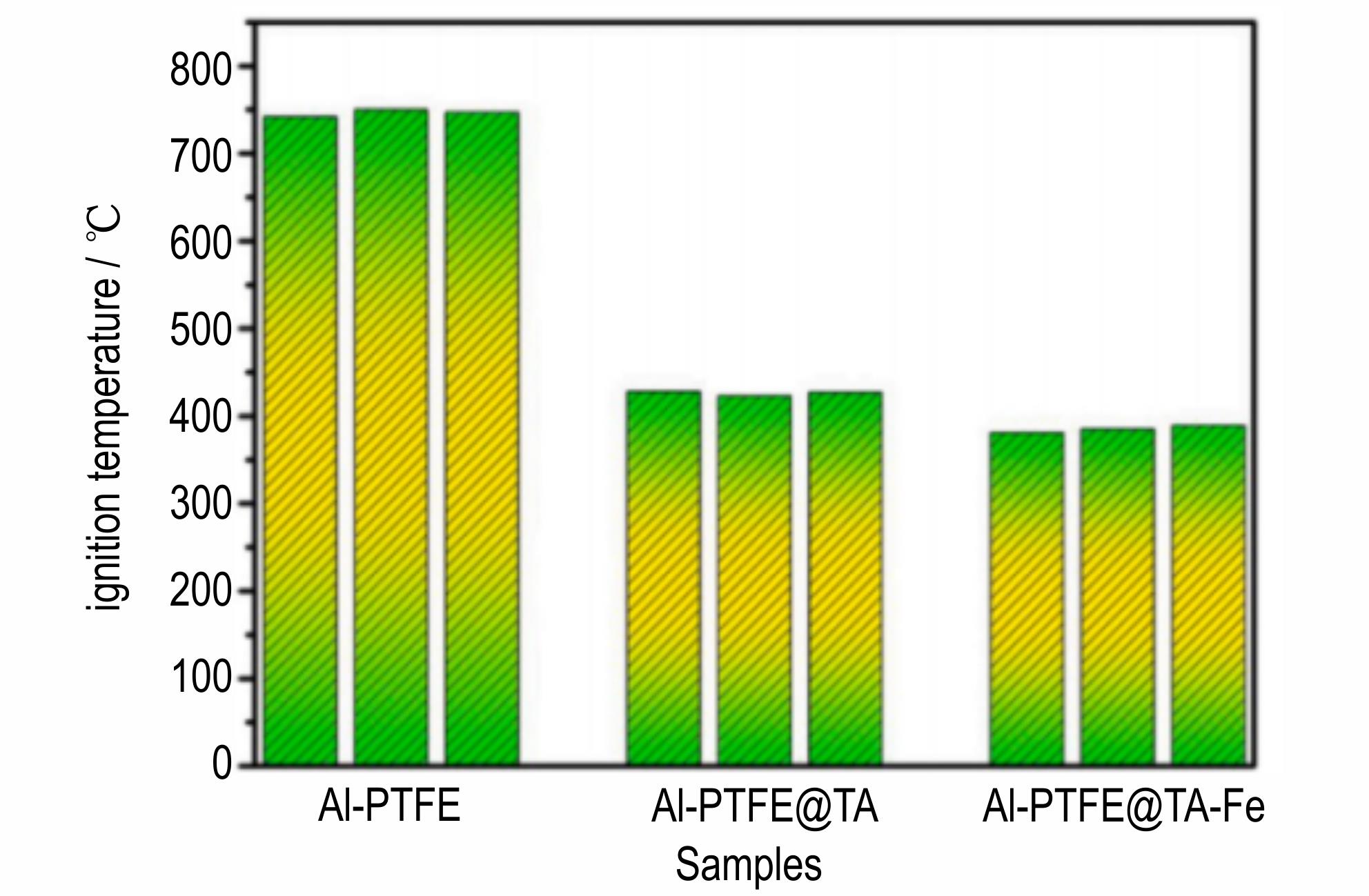

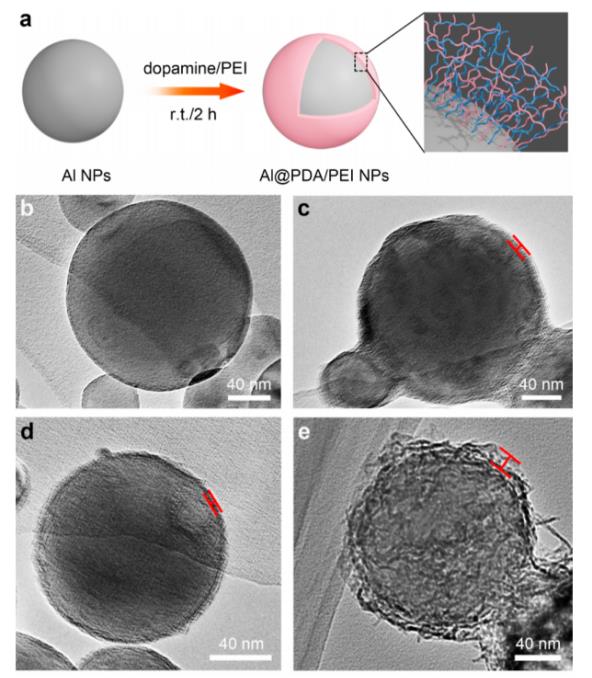

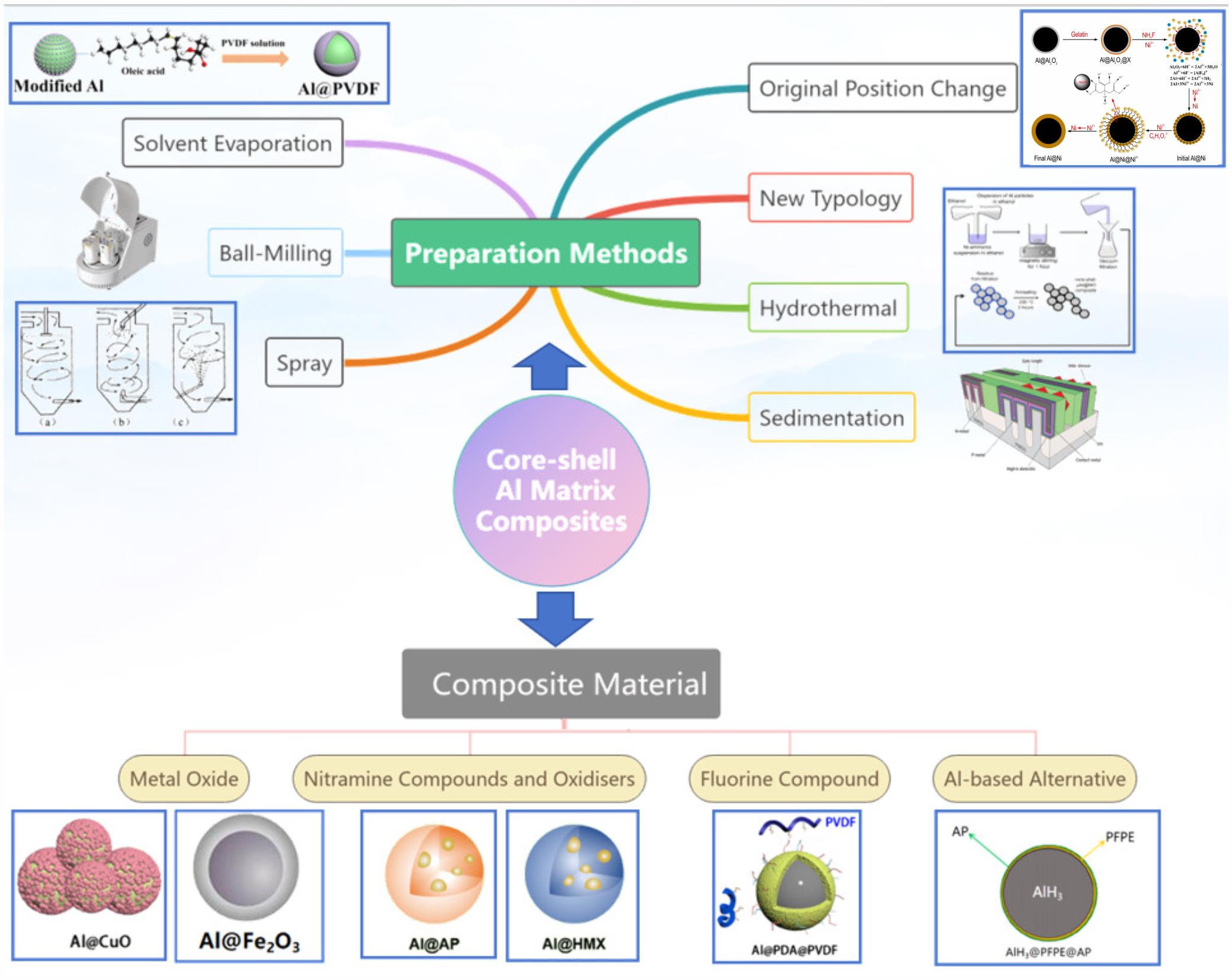

摘要:核壳结构能有效抑制Al基复合材料燃烧产生的大颗粒Al凝团,提升Al粉释能效率,改善Al粉的点火性能和燃烧释能特性。本研究从核壳结构Al基复合材料的特点出发,介绍了核壳结构Al基复合材料的研究进展,讨论了核壳结构Al基复合材料的常用制备方法,分析了不同组成对核壳结构Al基复合材料的燃烧性能、能量释放效率以及稳定性等方面的影响,并给出核壳结构Al基复合材料潜在的应用与发展方向:优化核壳结构制备技术并实现规模化生产的同时,调控包覆材料组分或在基体-包覆层界面构筑功能化介层,可有效改善材料燃烧过程中的传质传热特性。

-

优先出版日期:2025-06-11 DOI: 10.11943/CJEM2025049

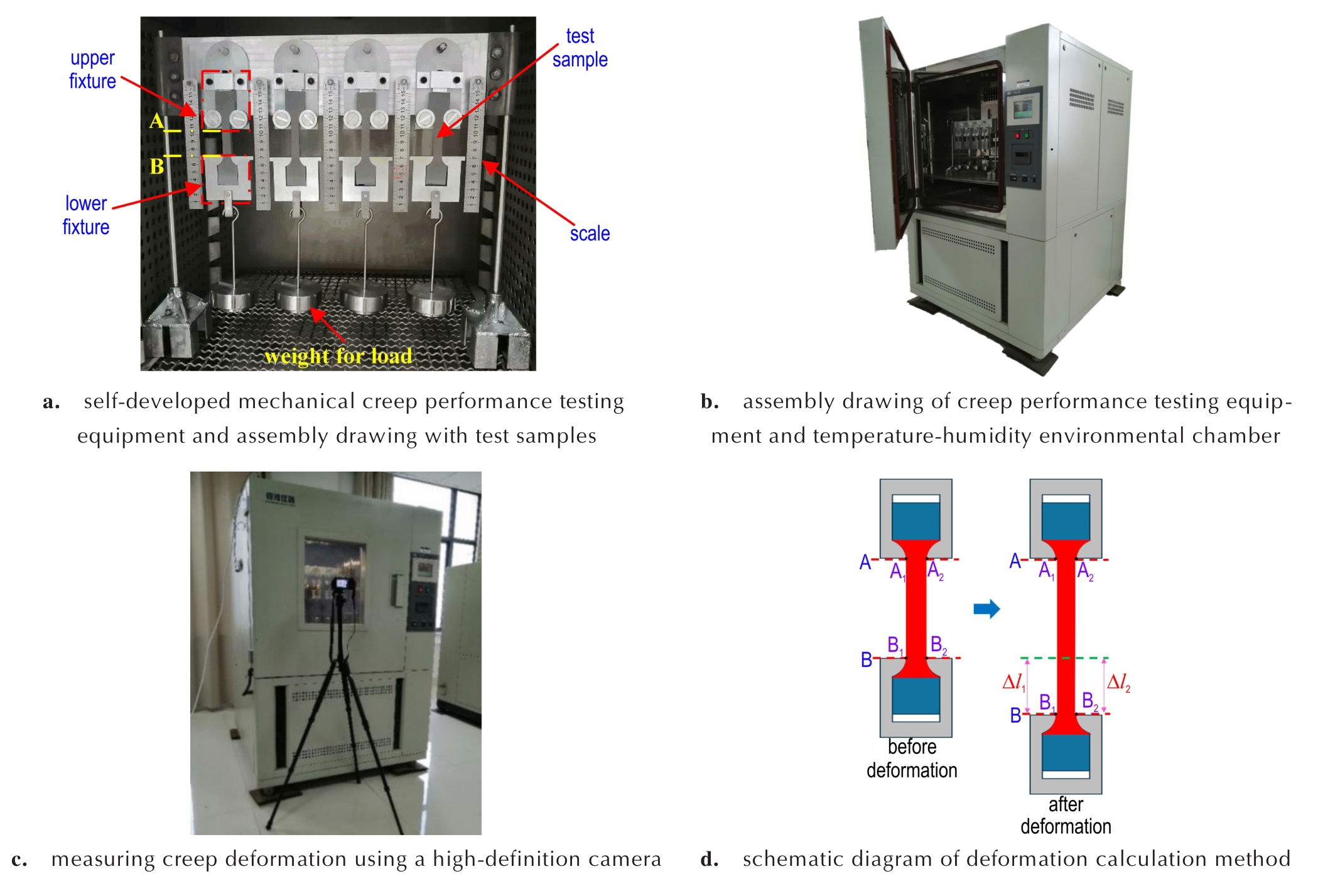

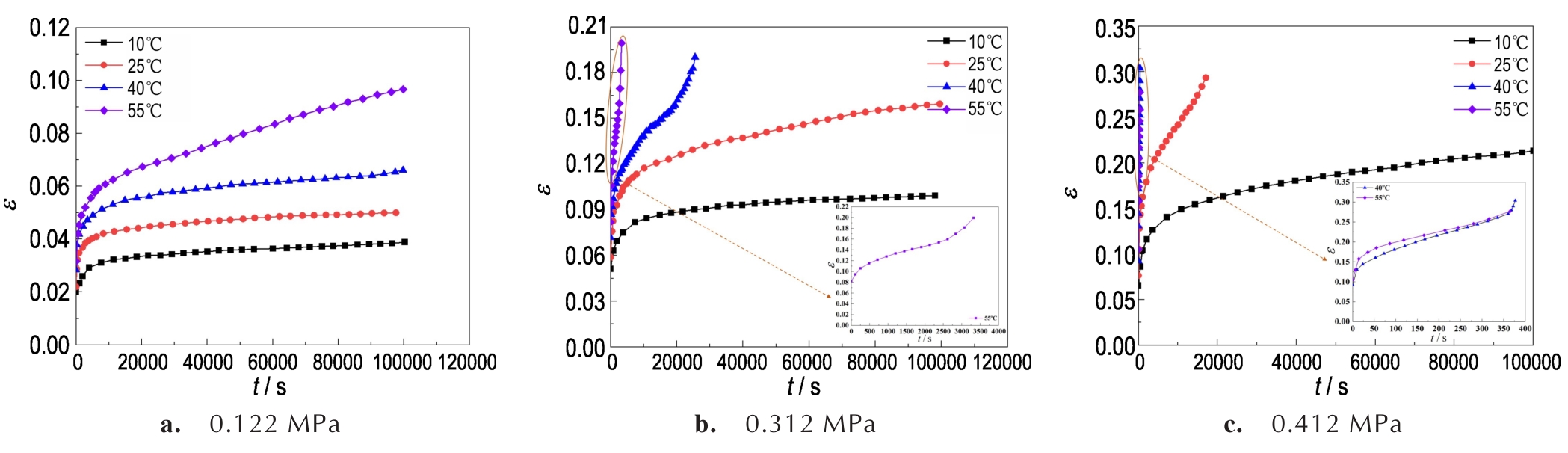

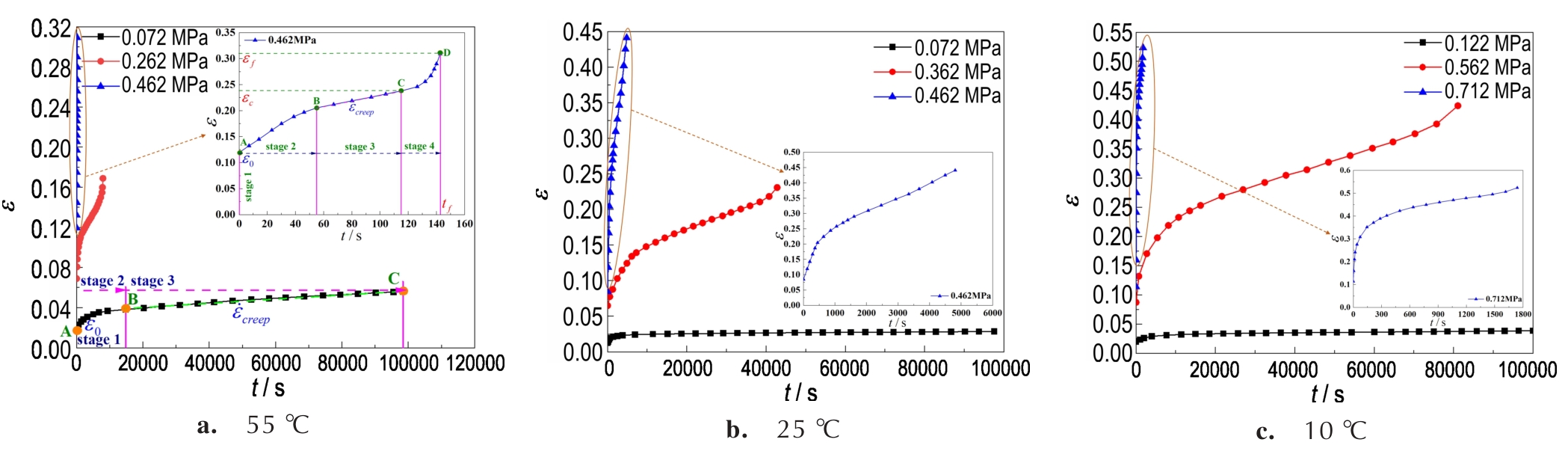

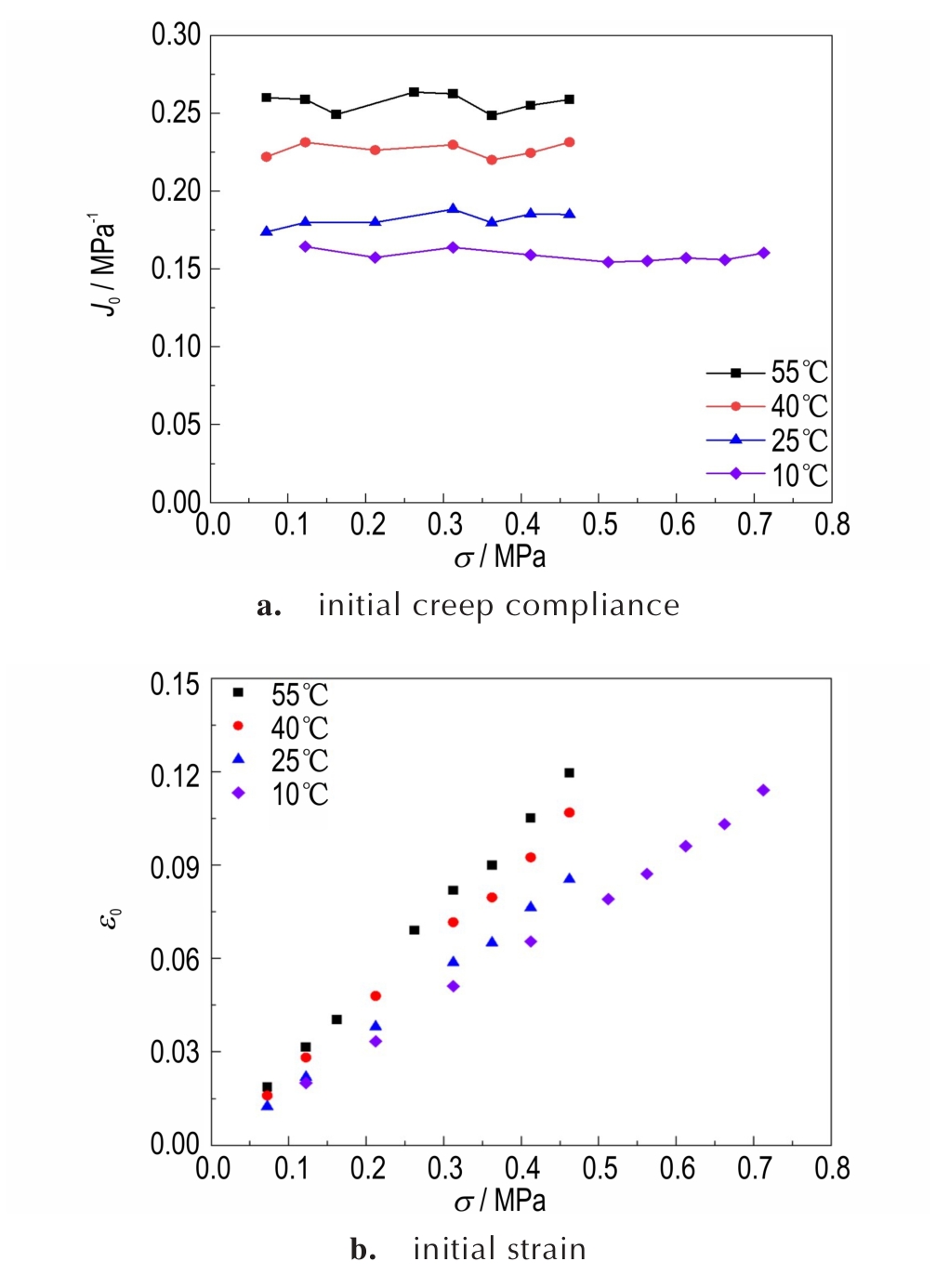

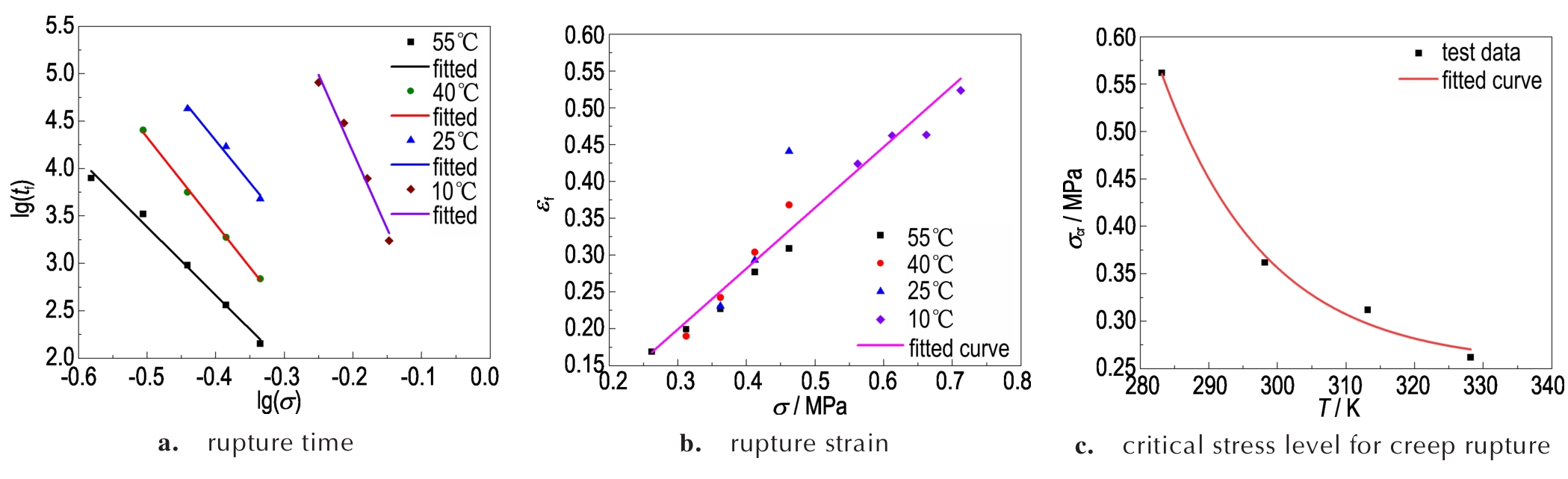

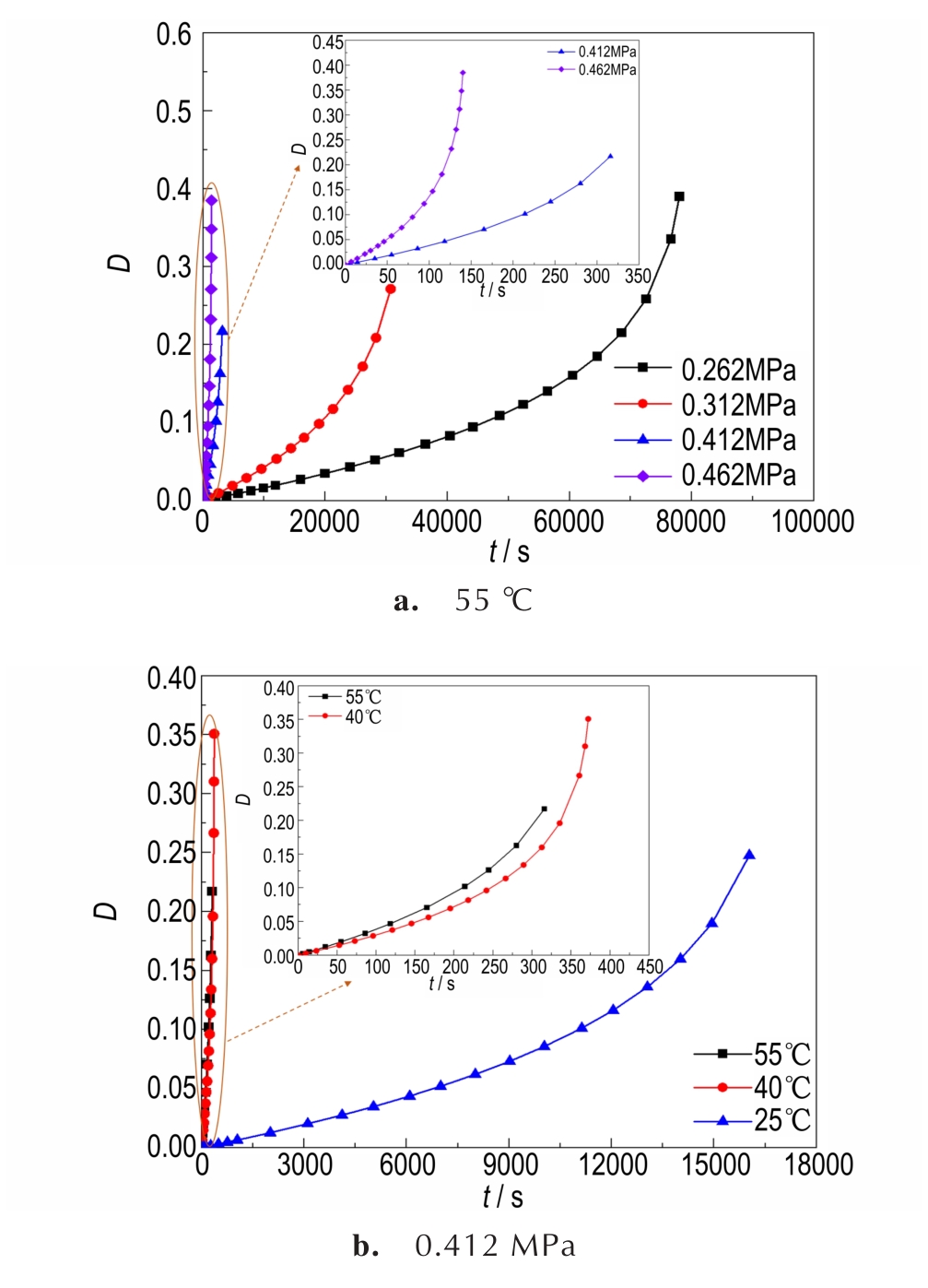

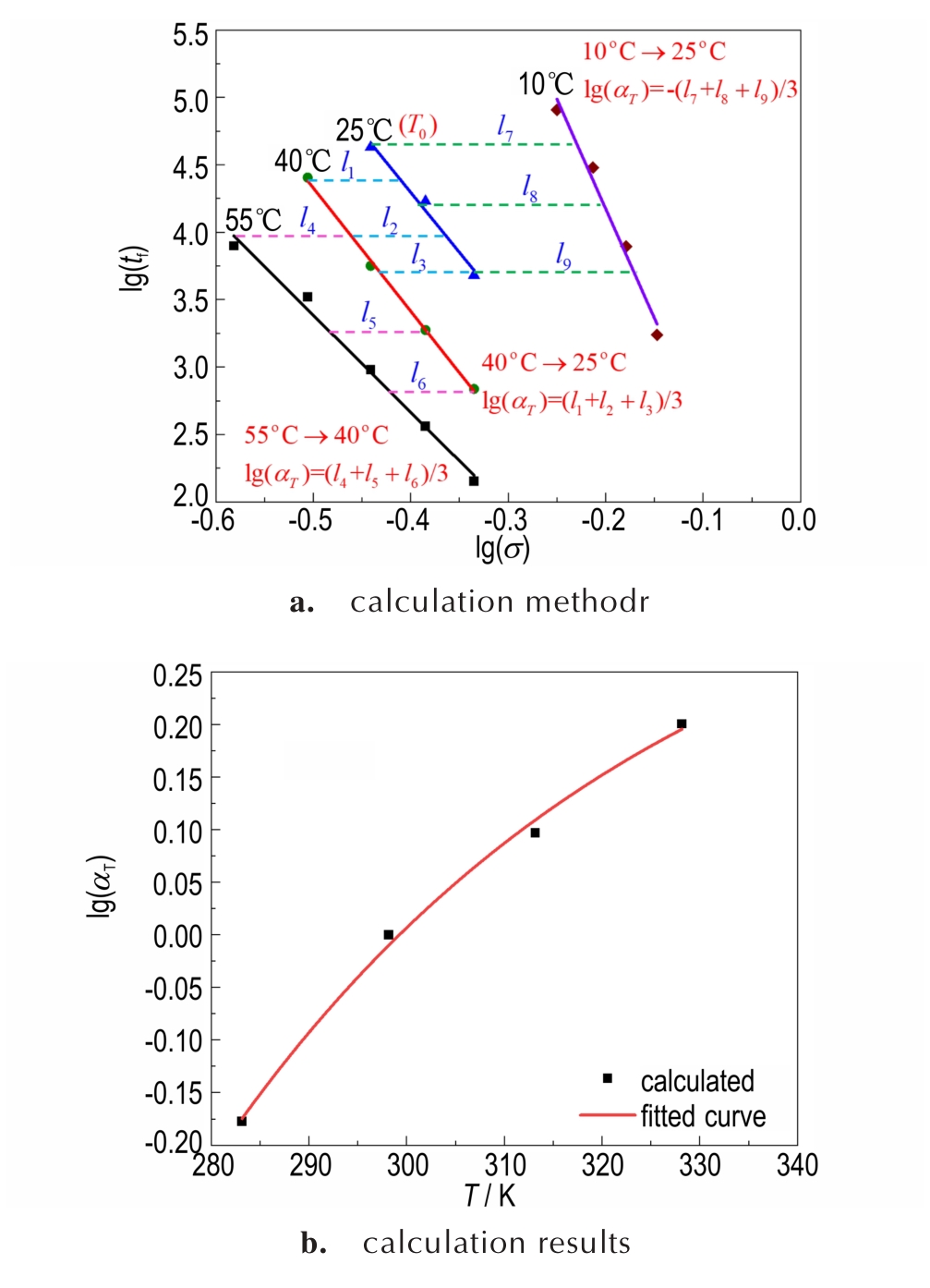

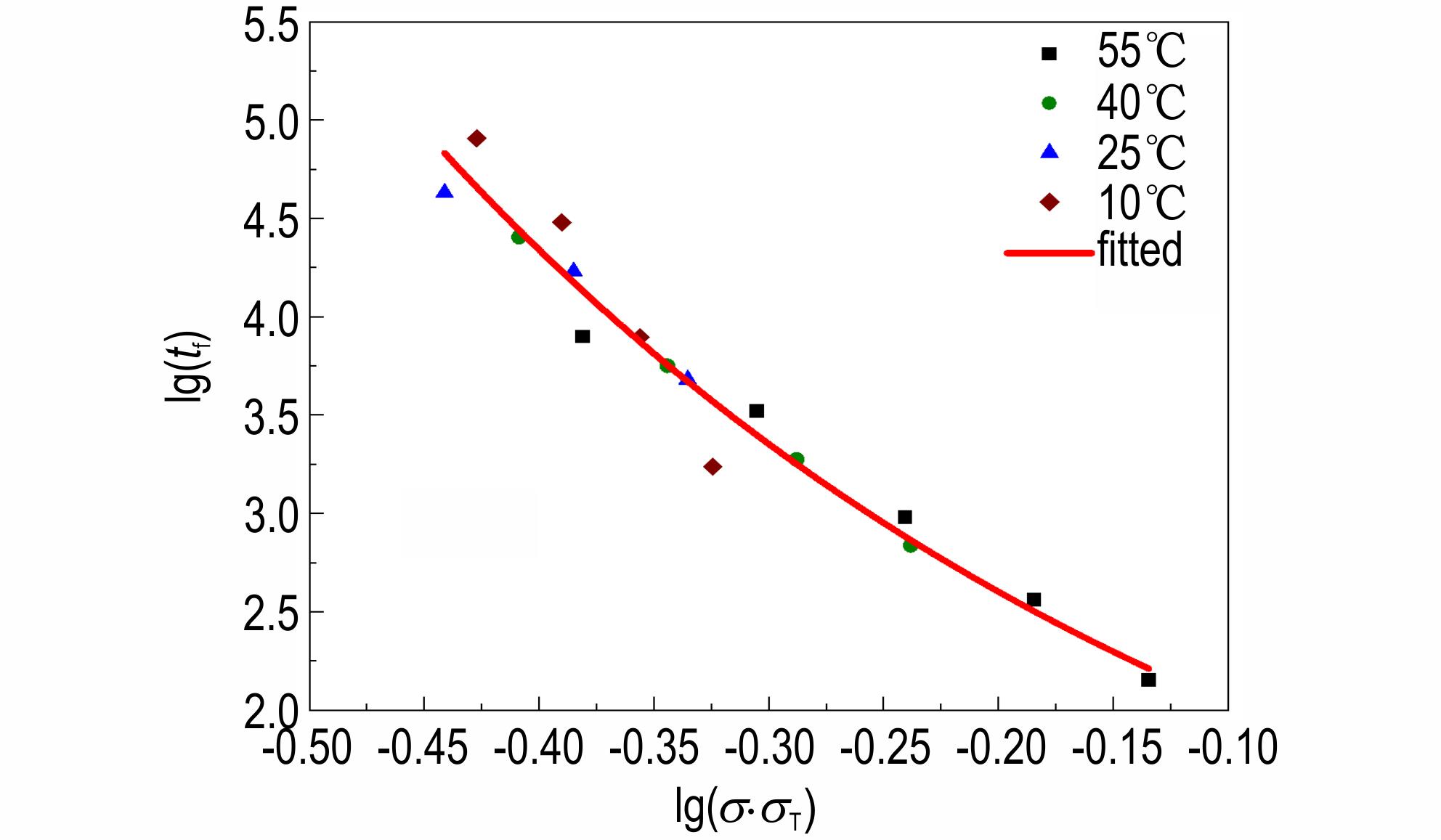

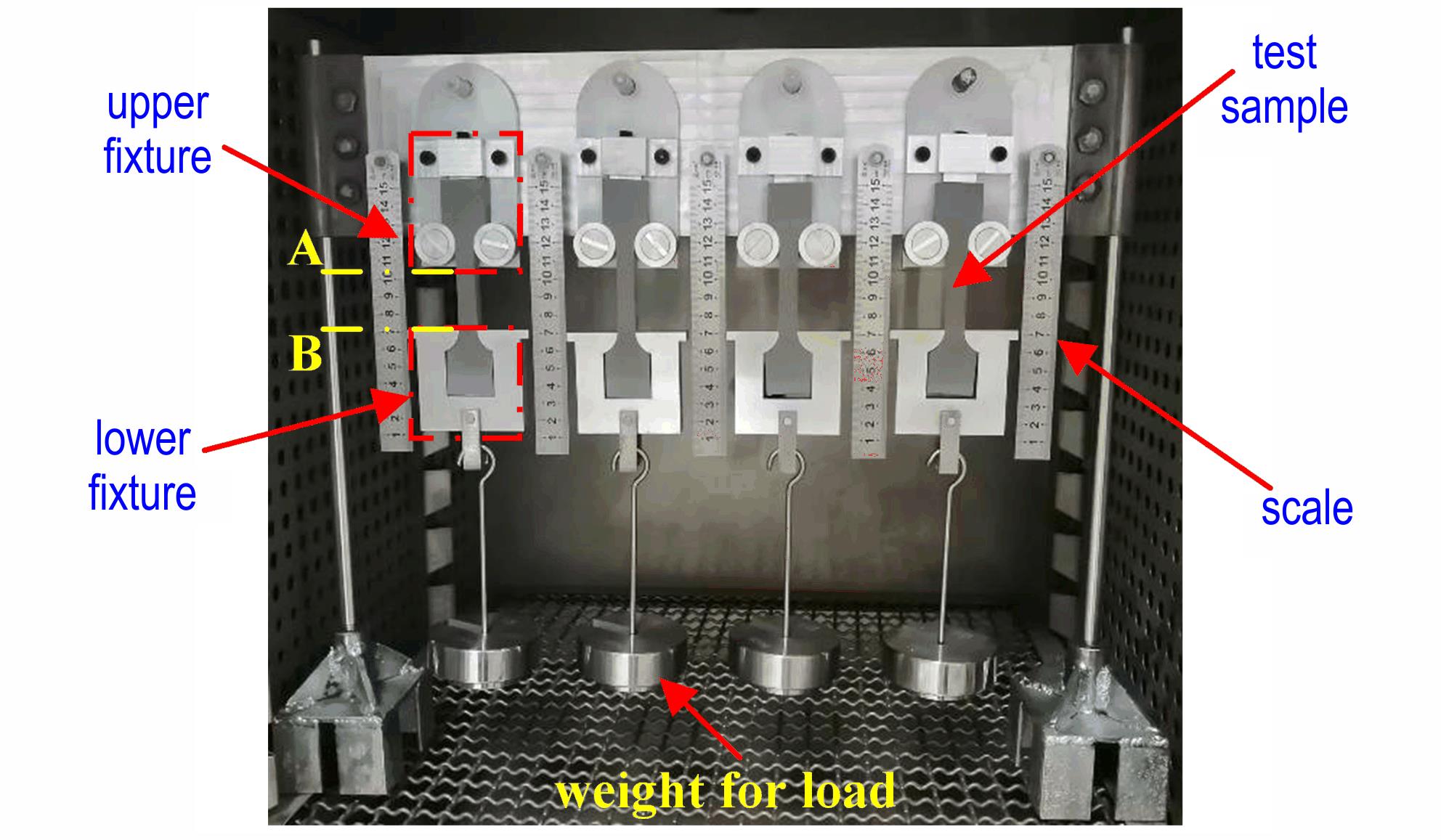

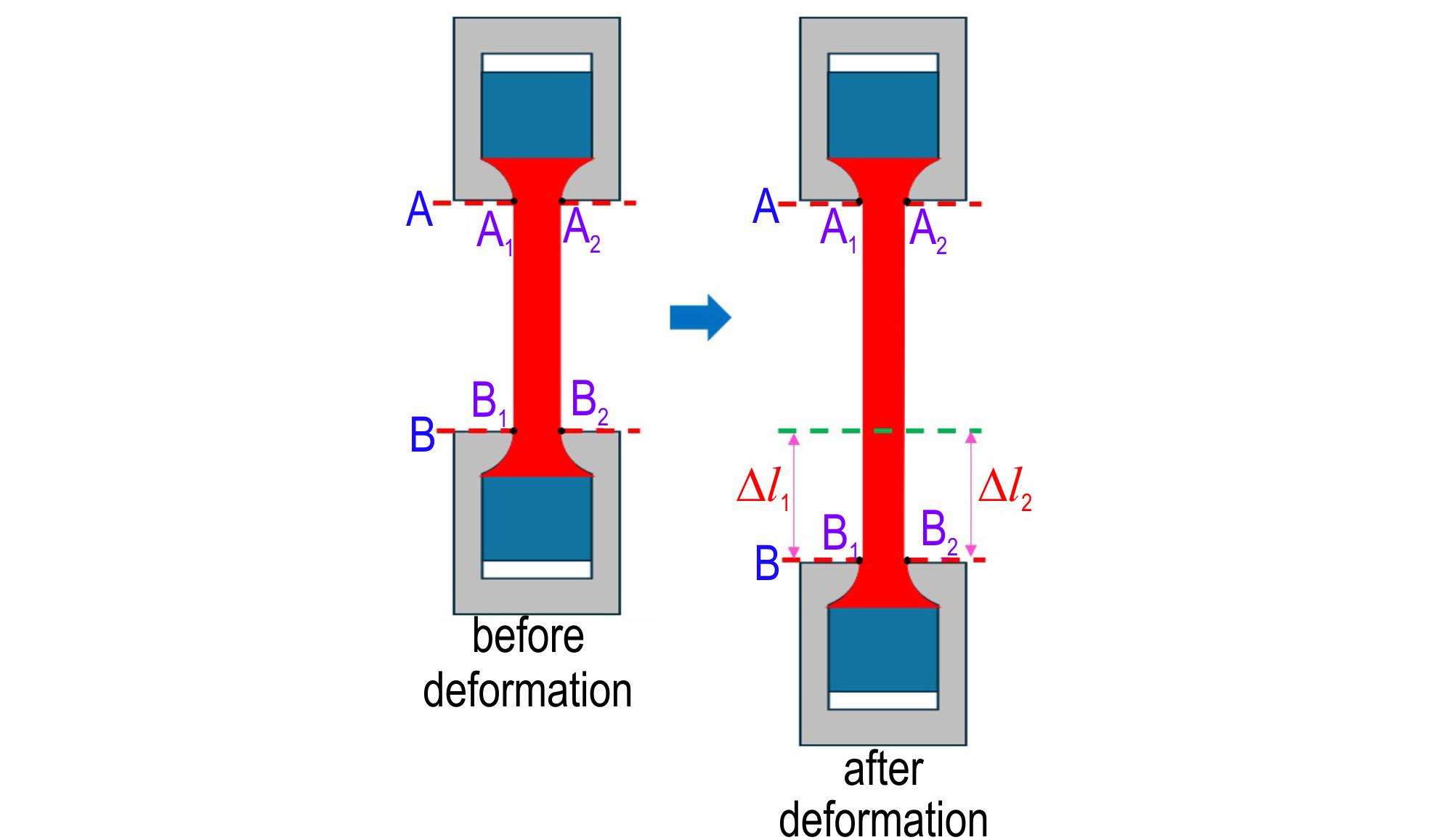

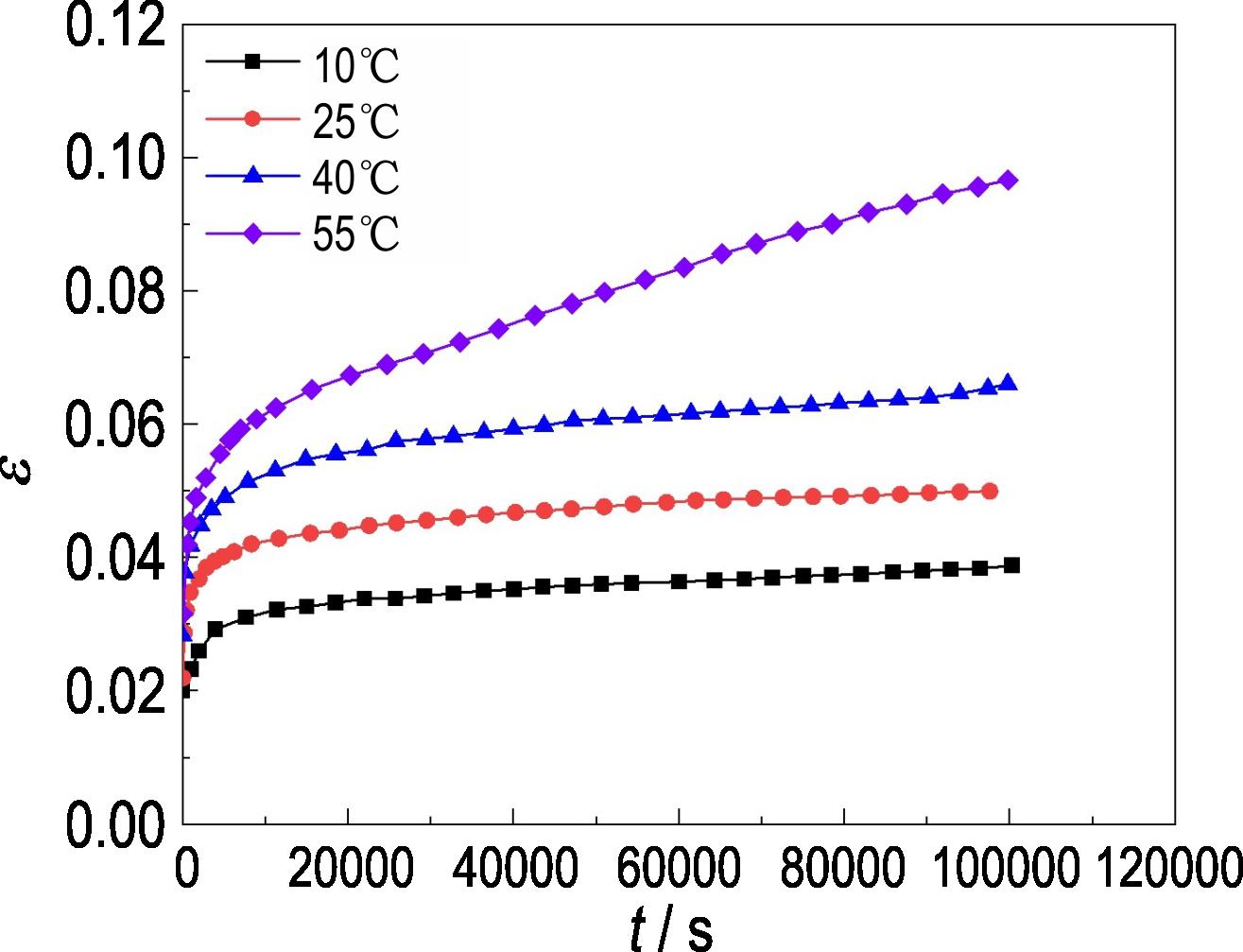

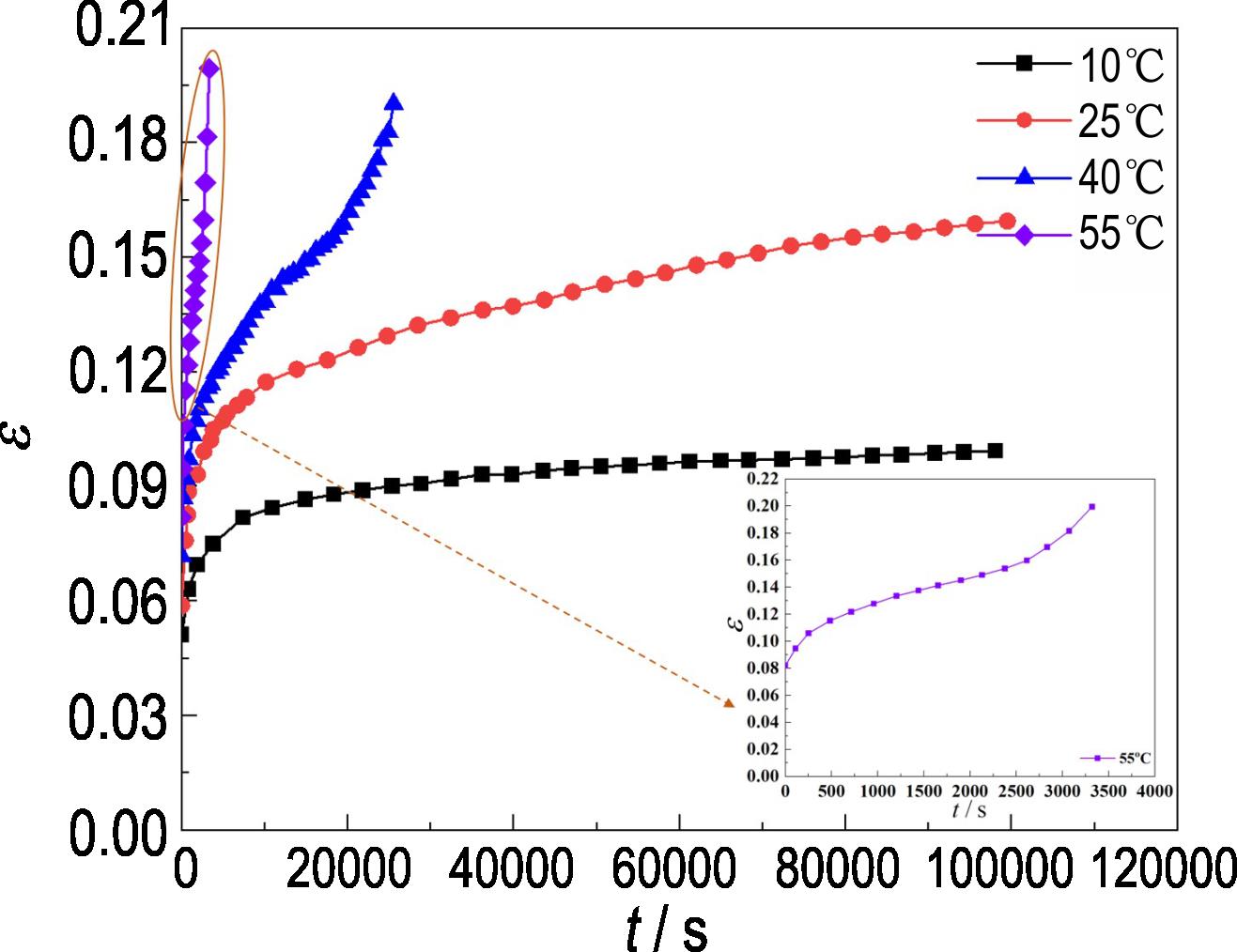

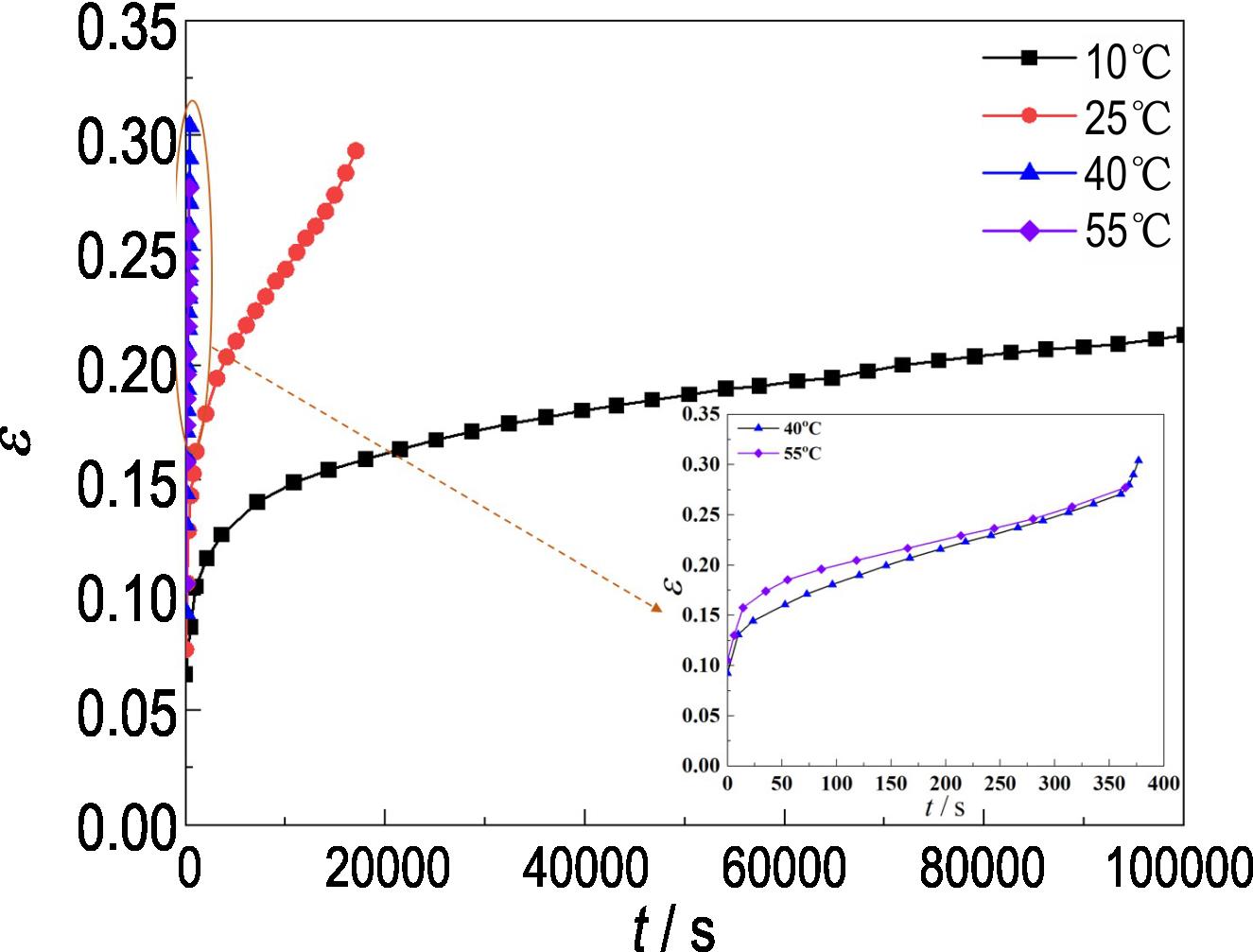

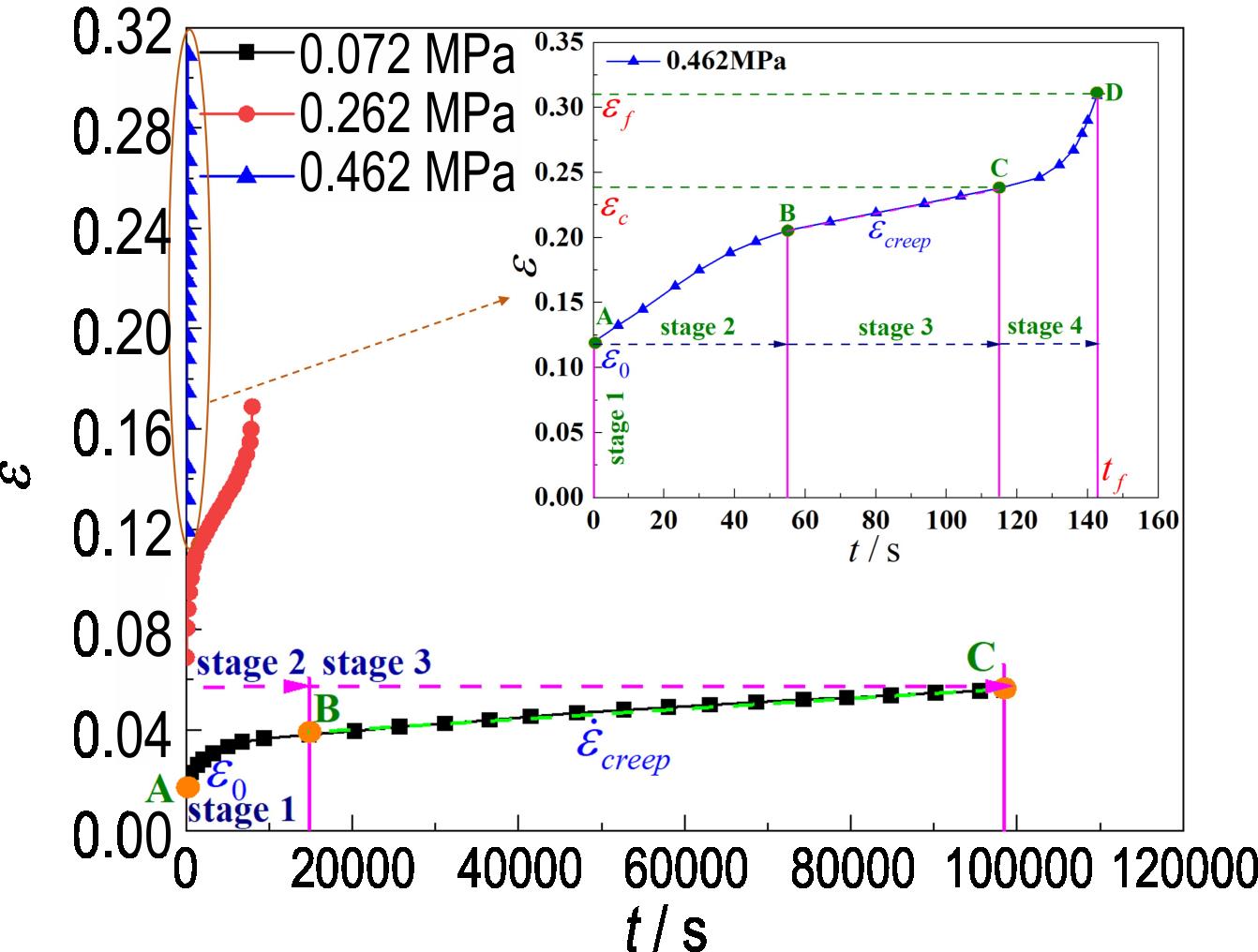

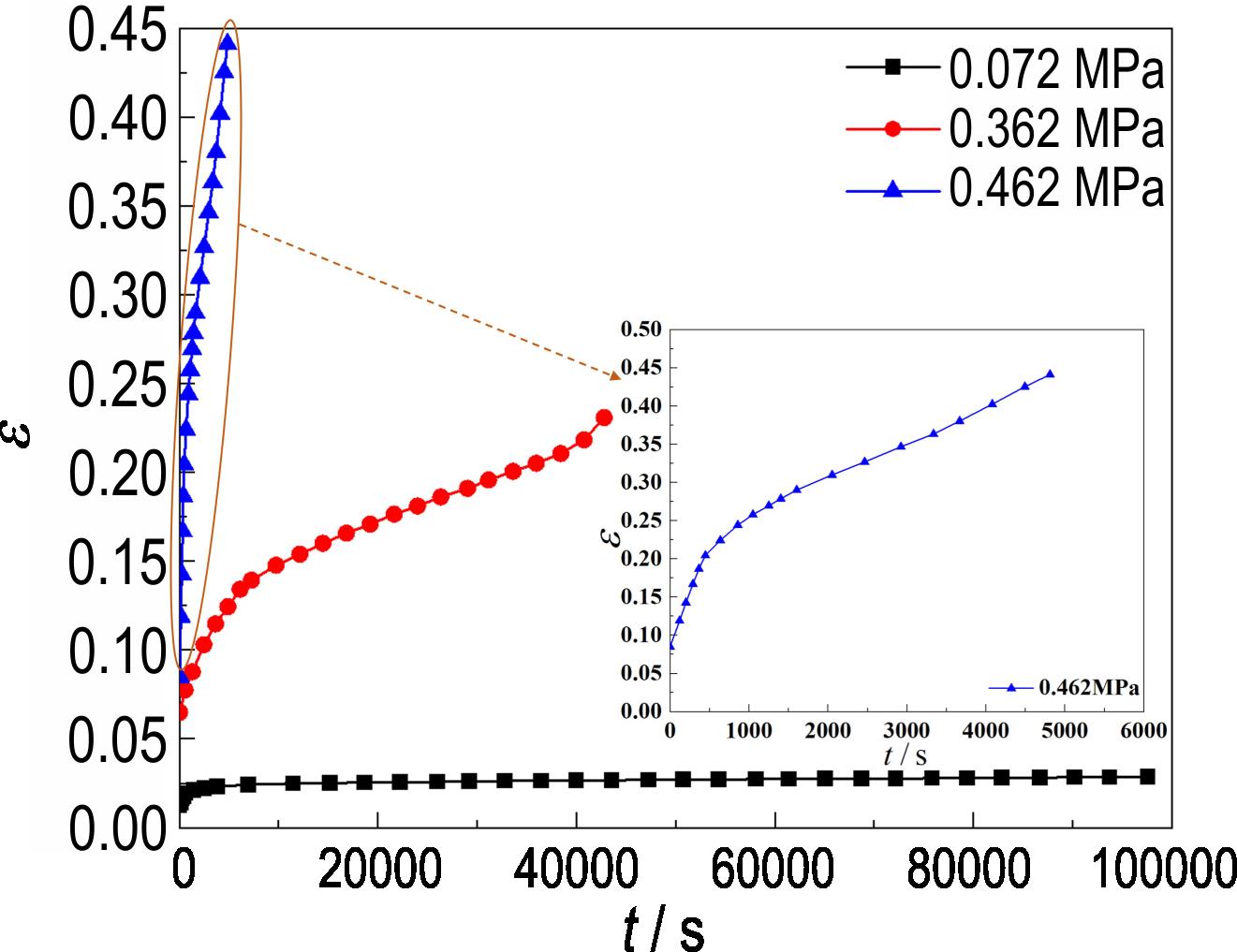

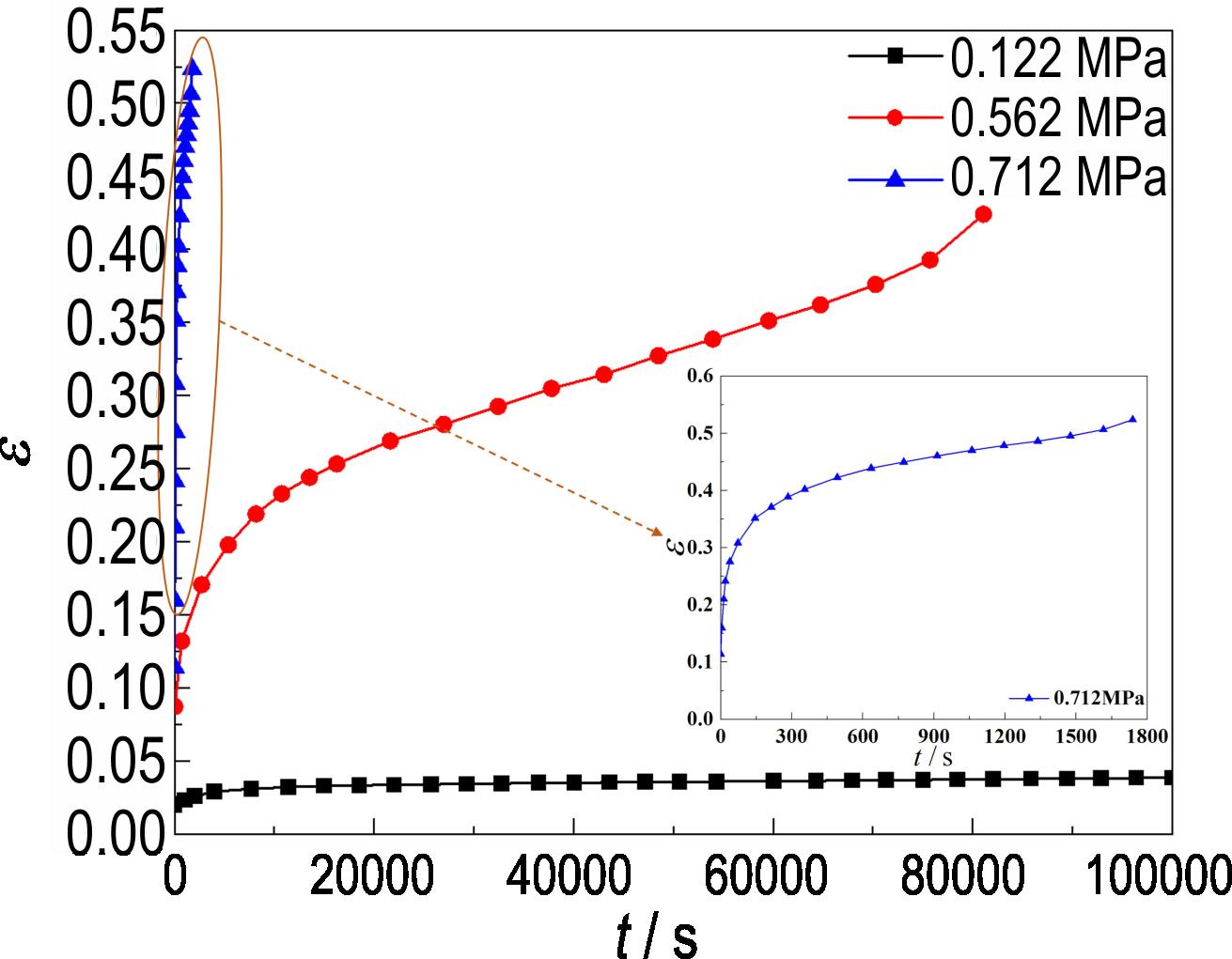

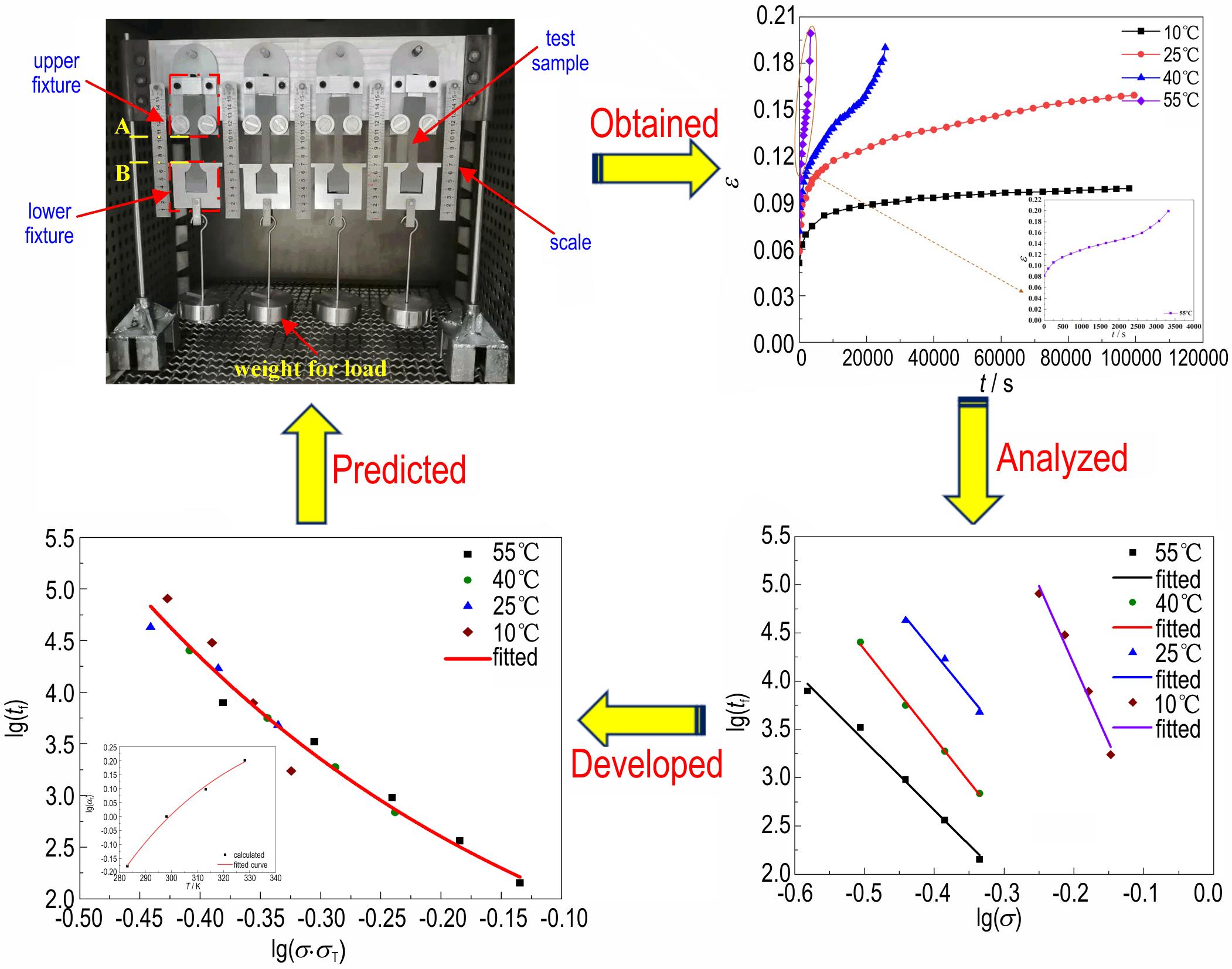

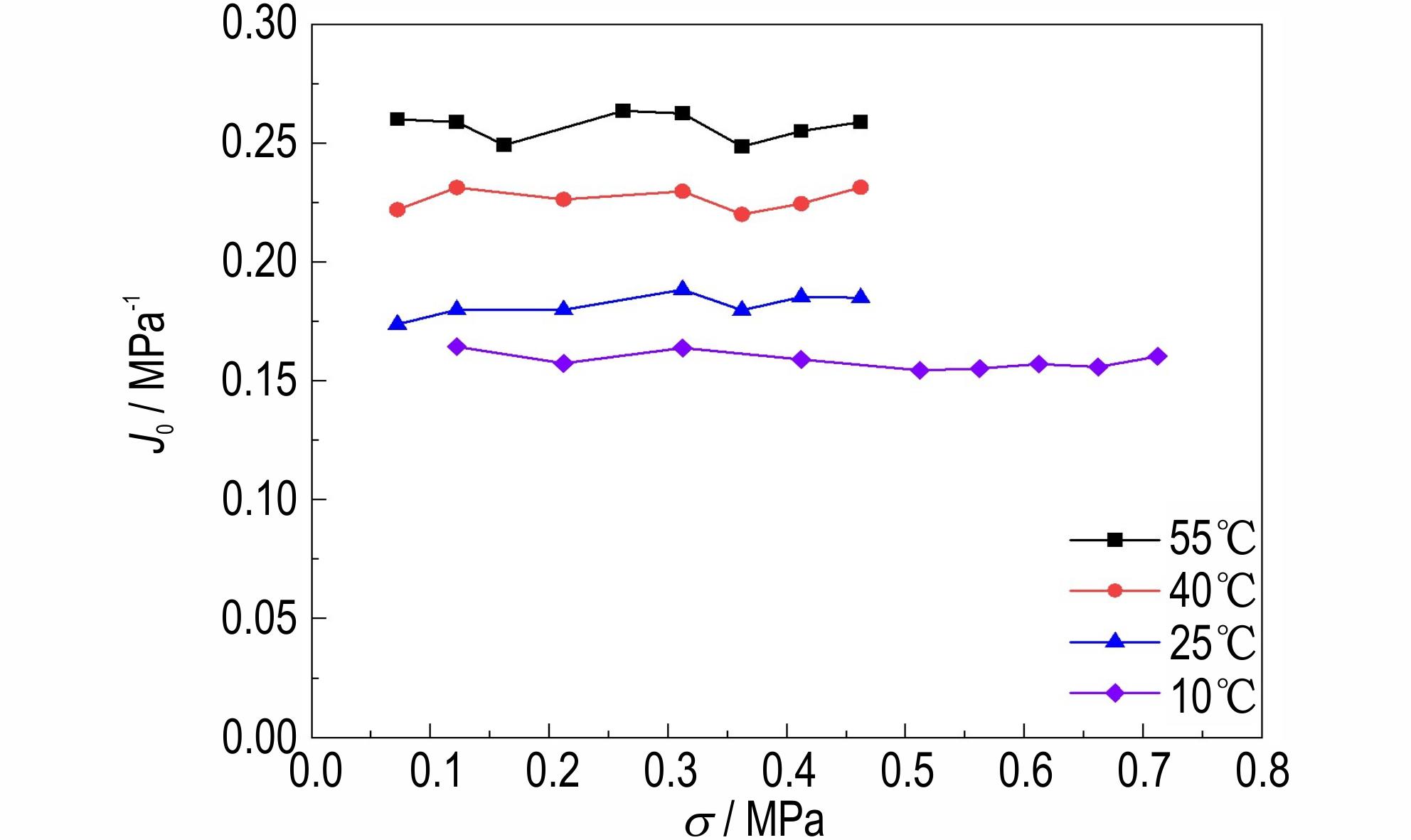

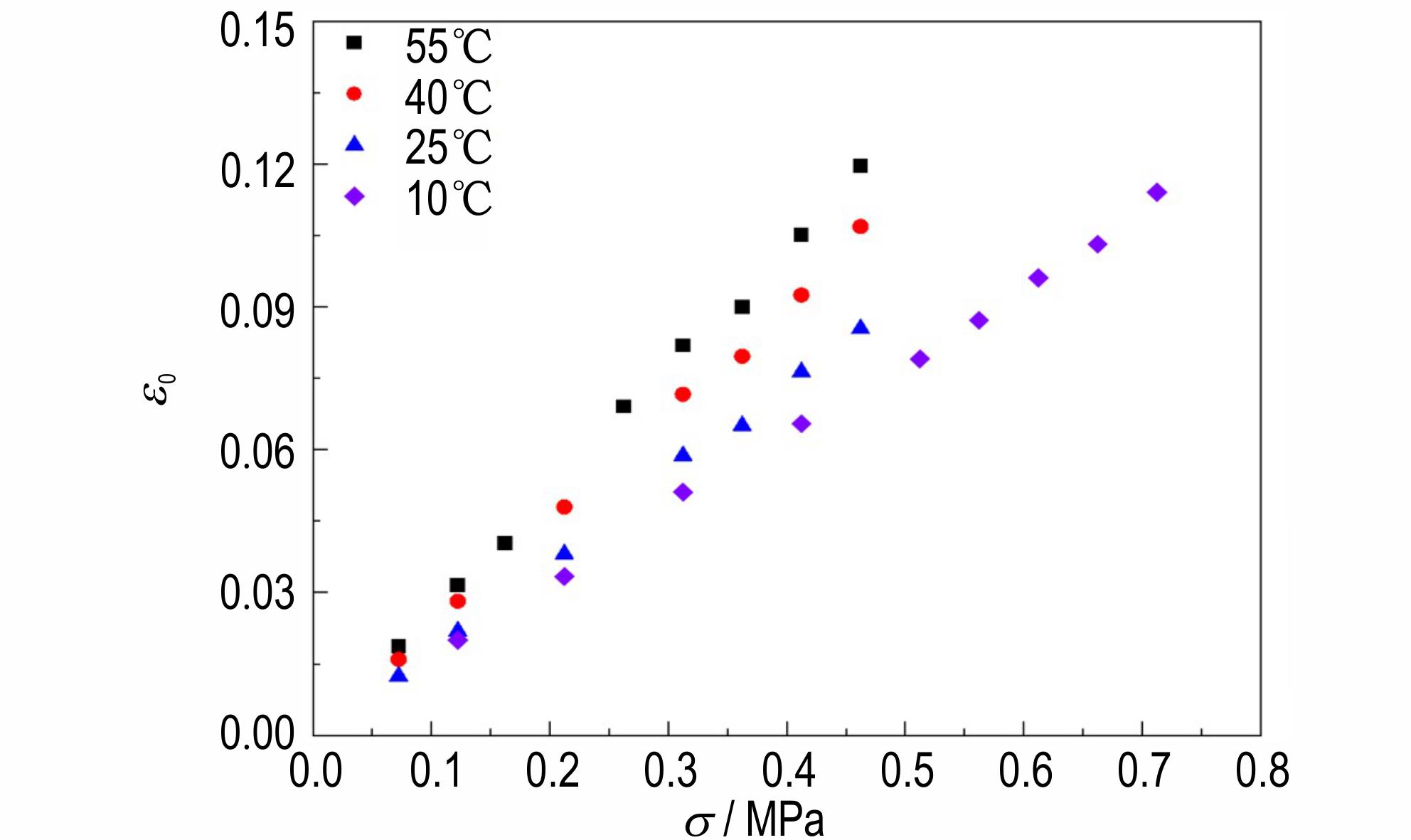

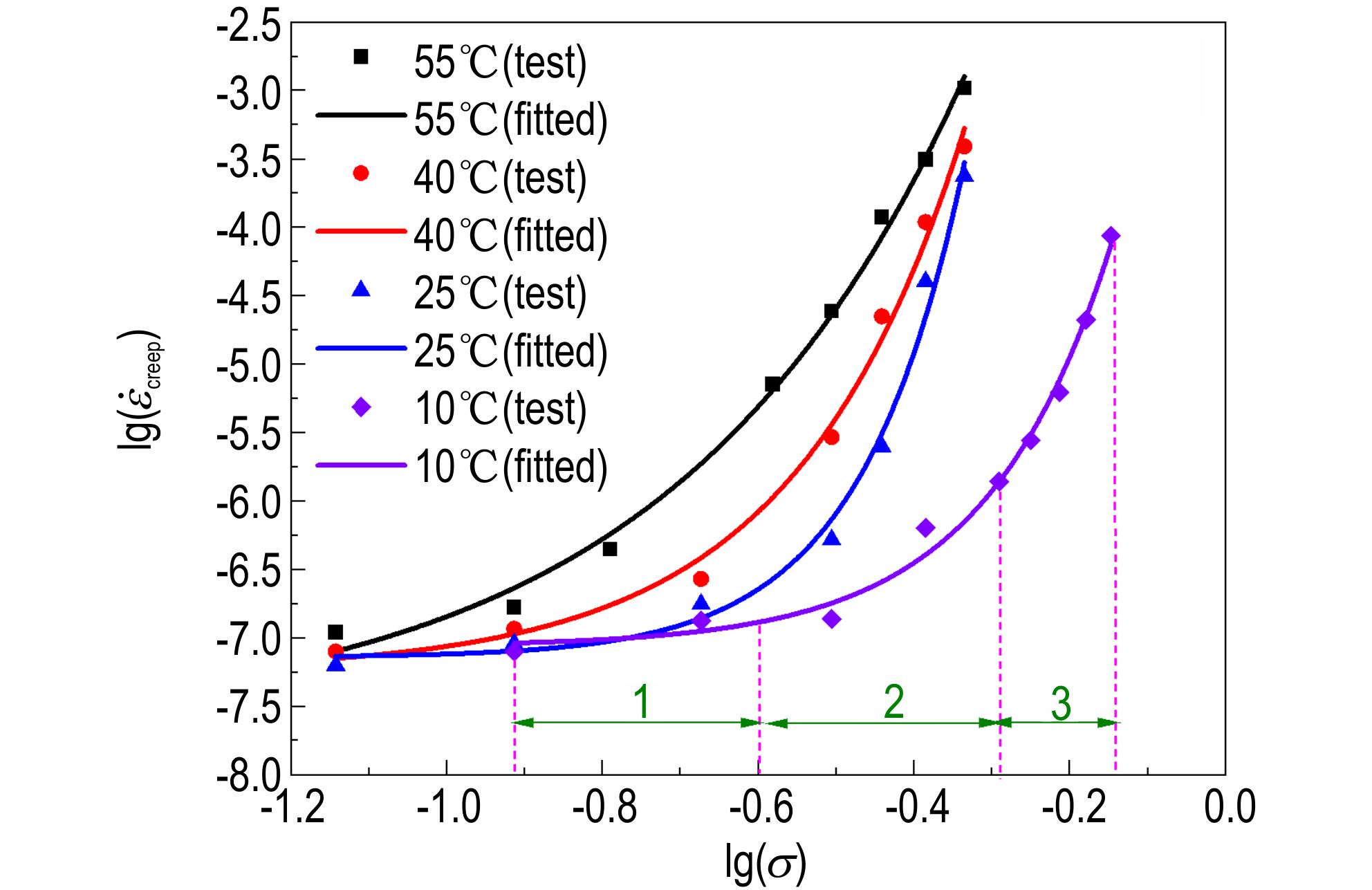

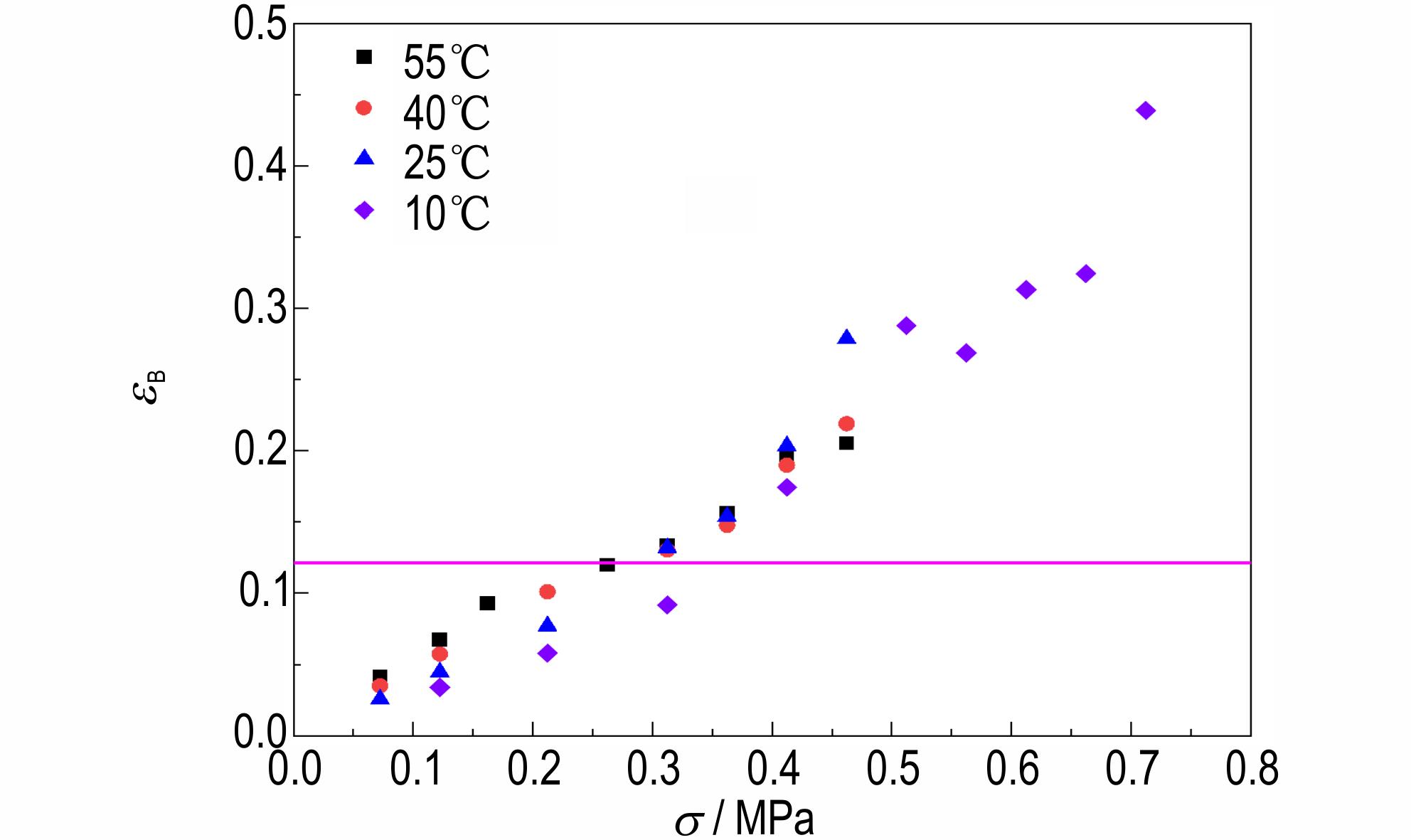

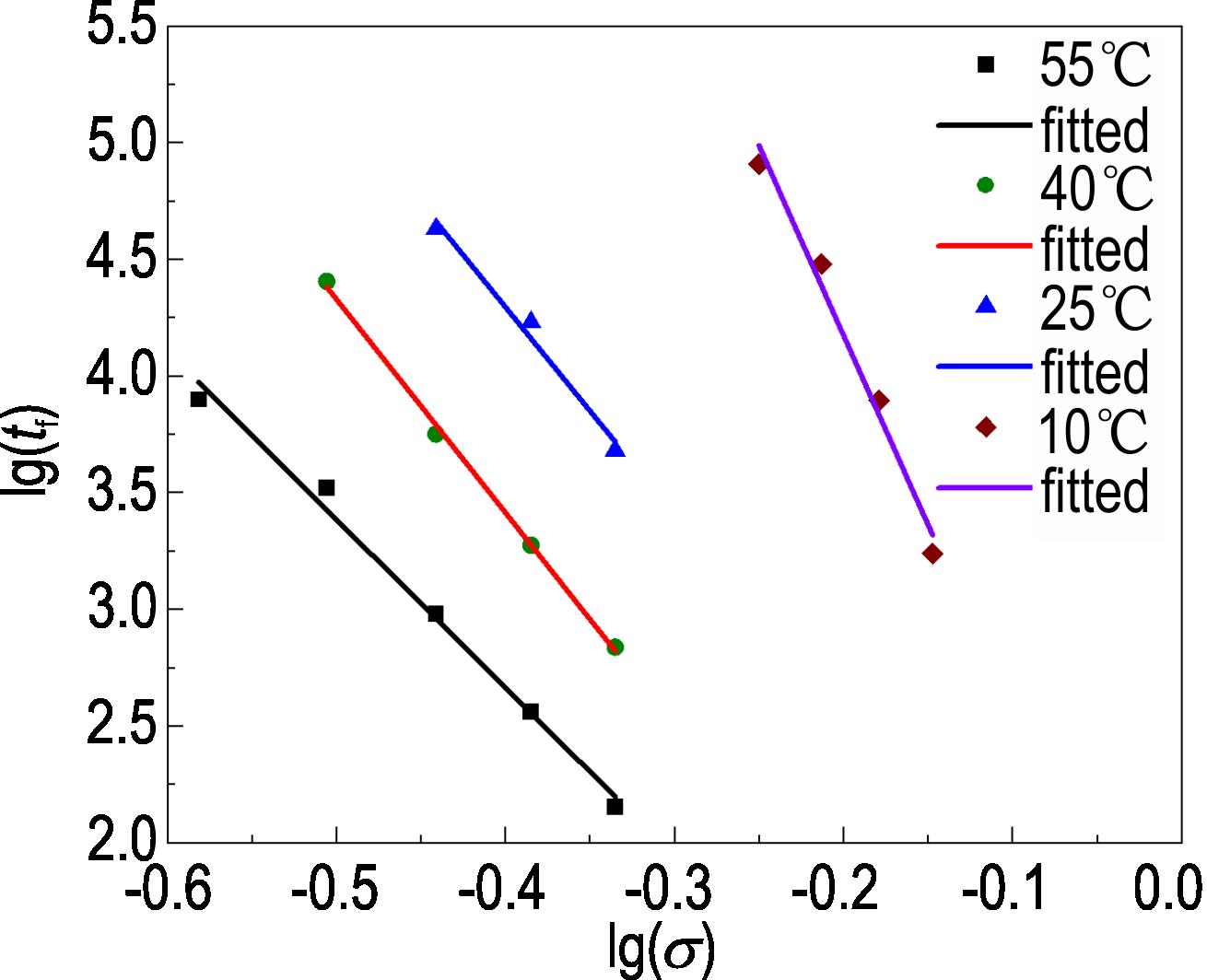

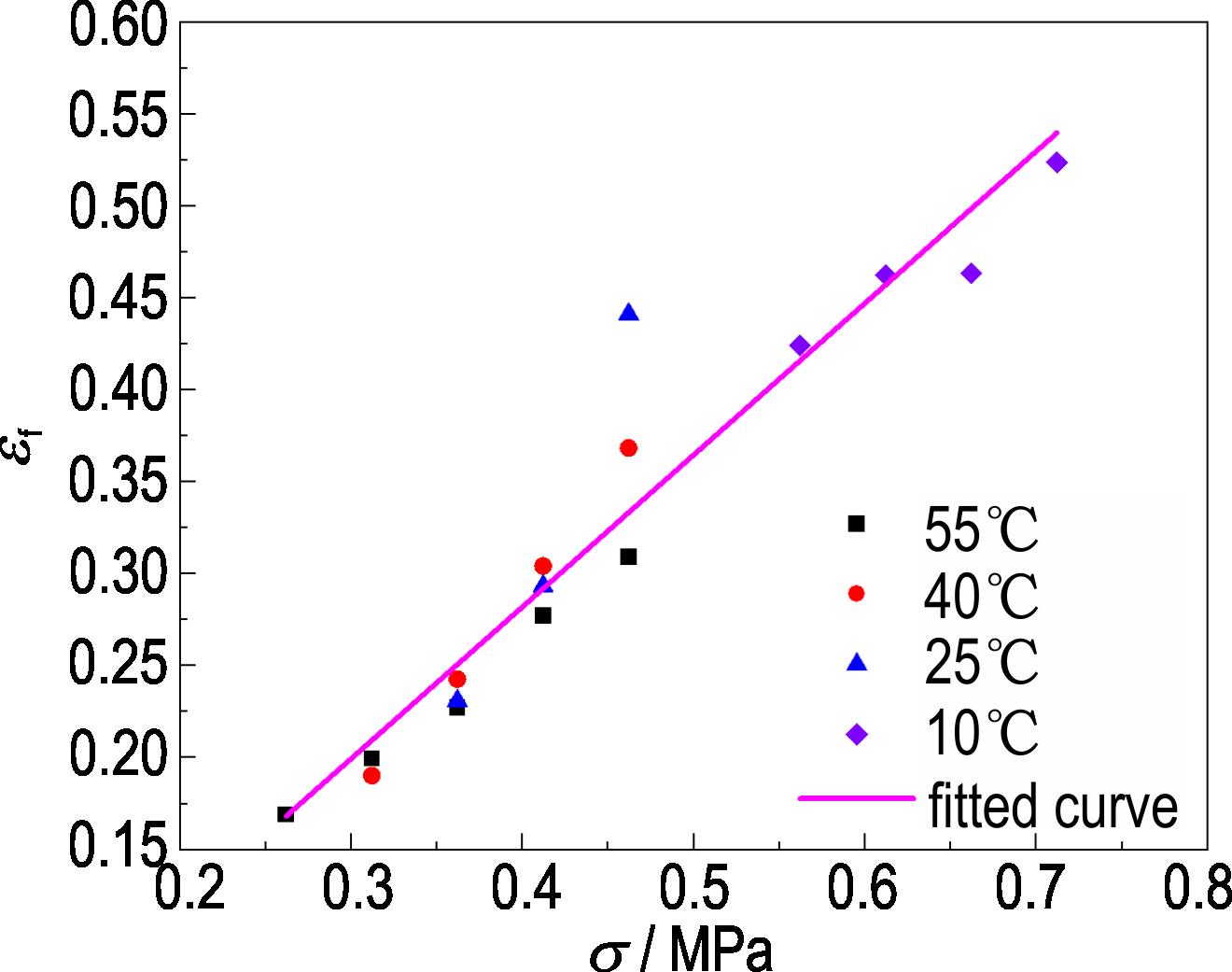

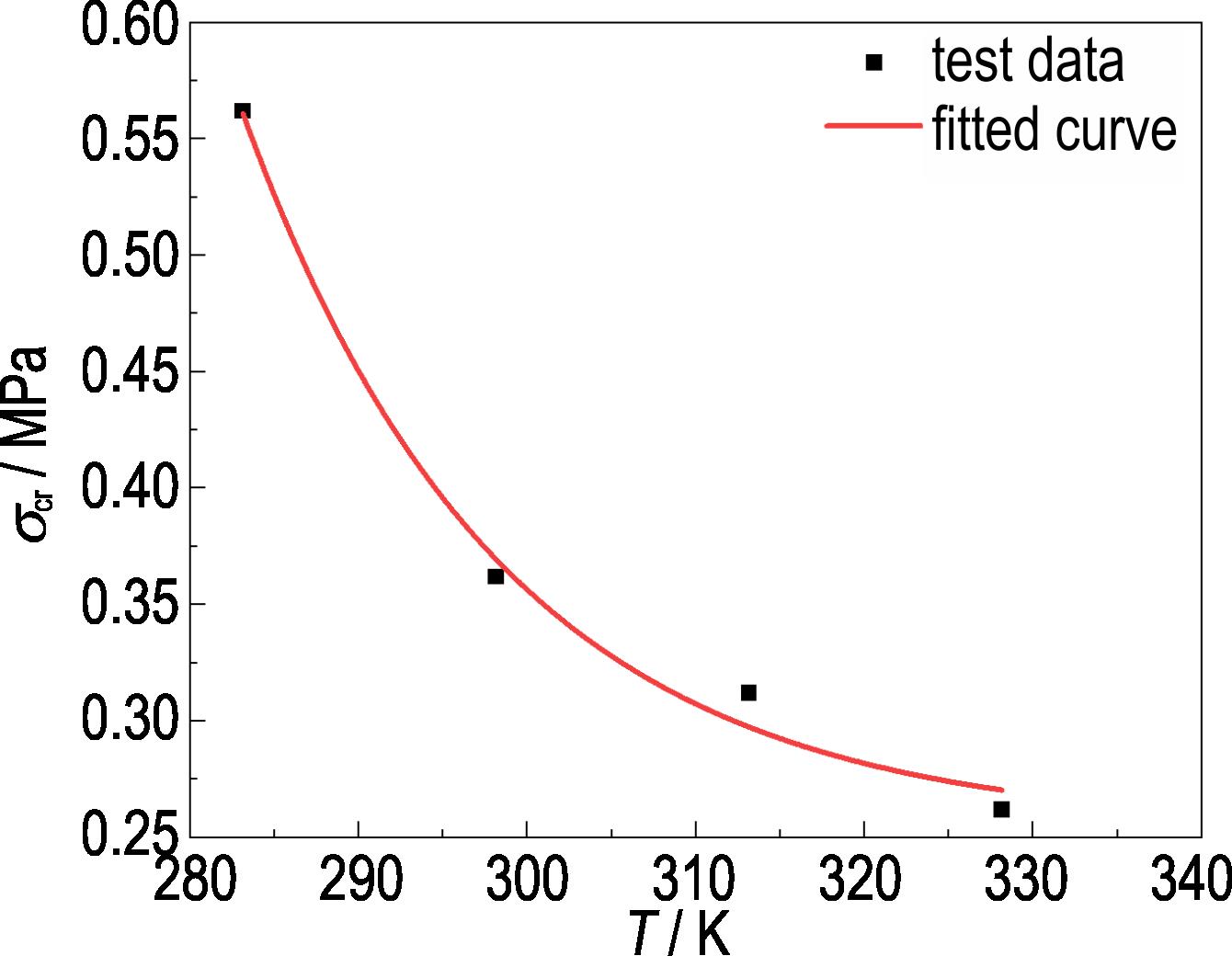

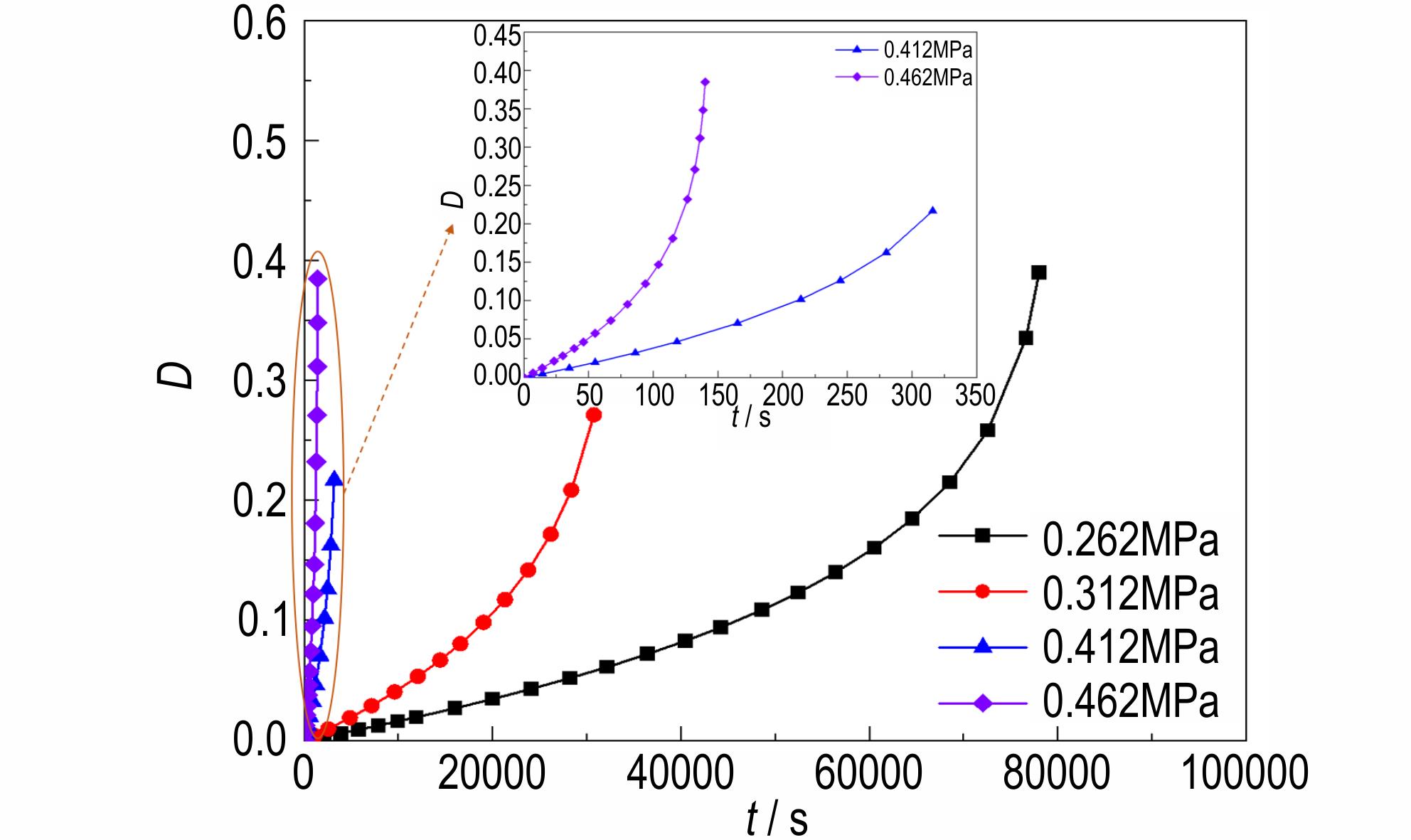

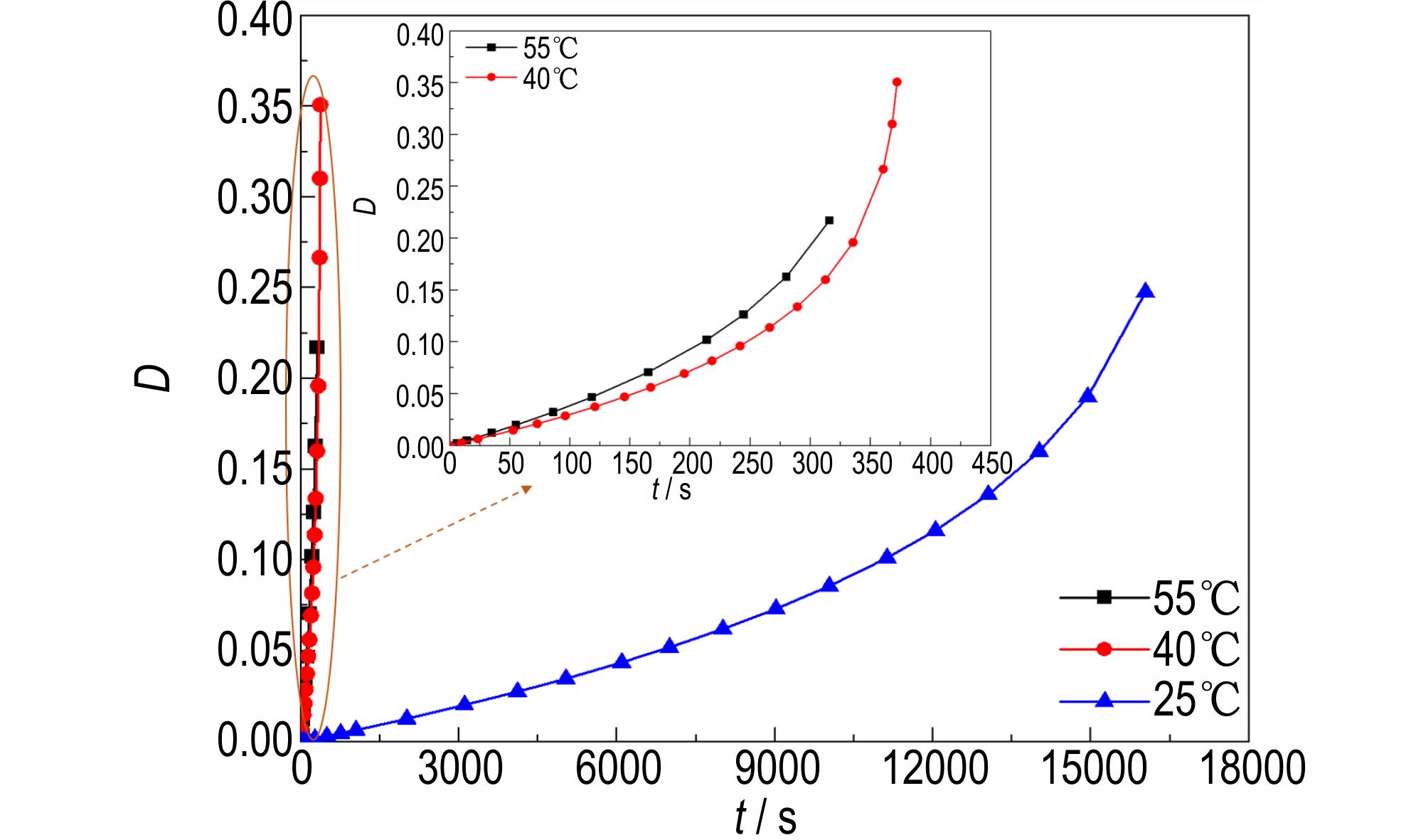

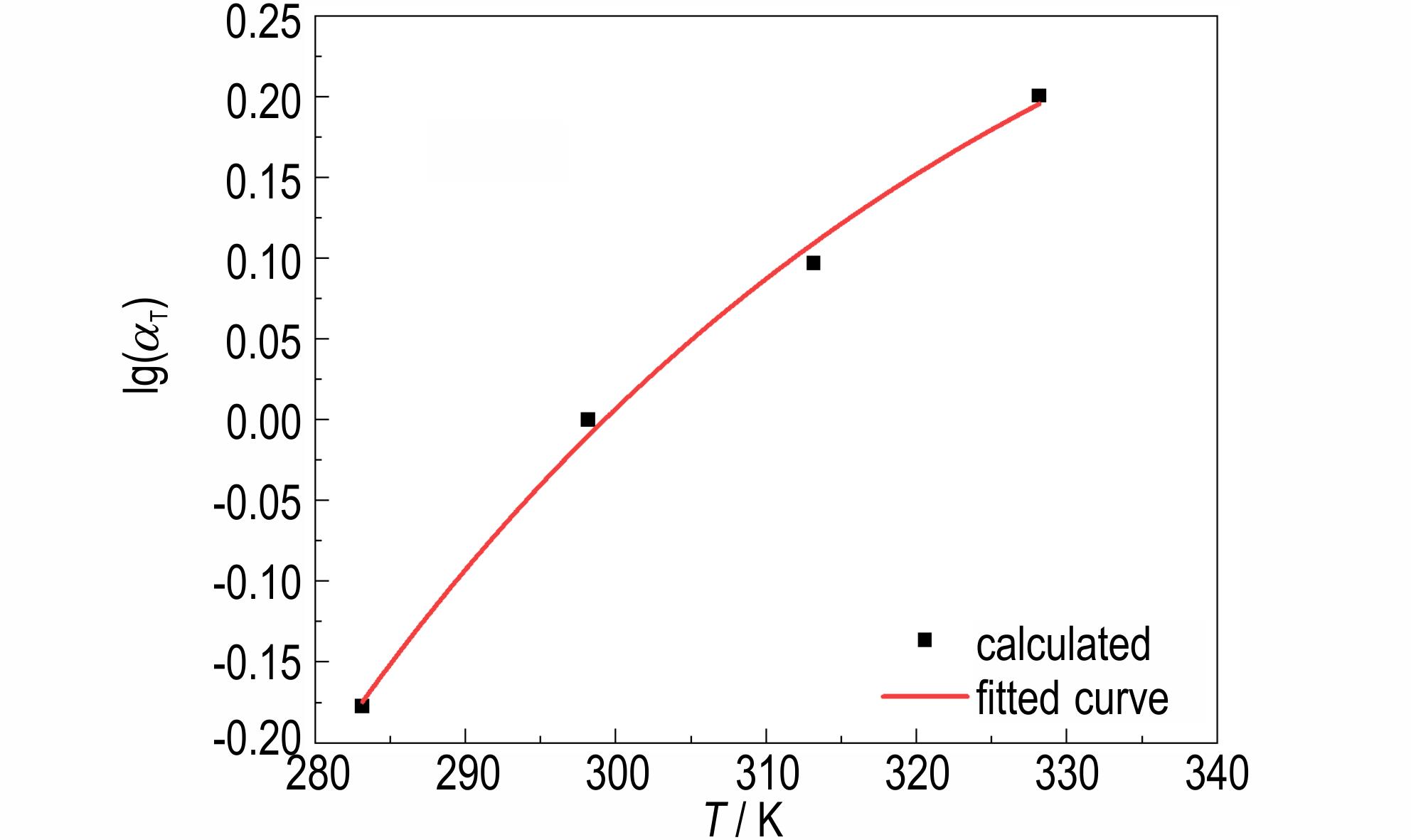

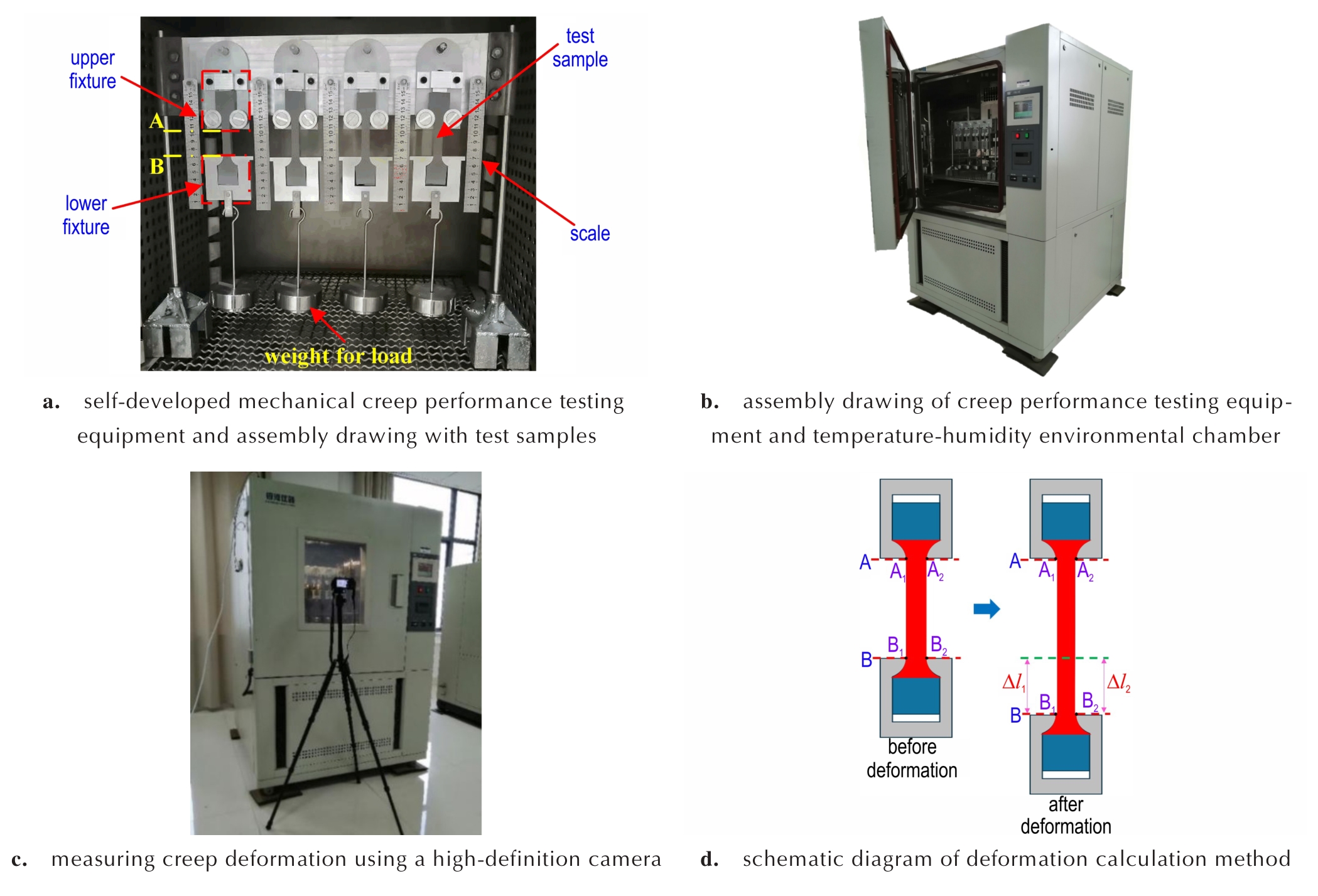

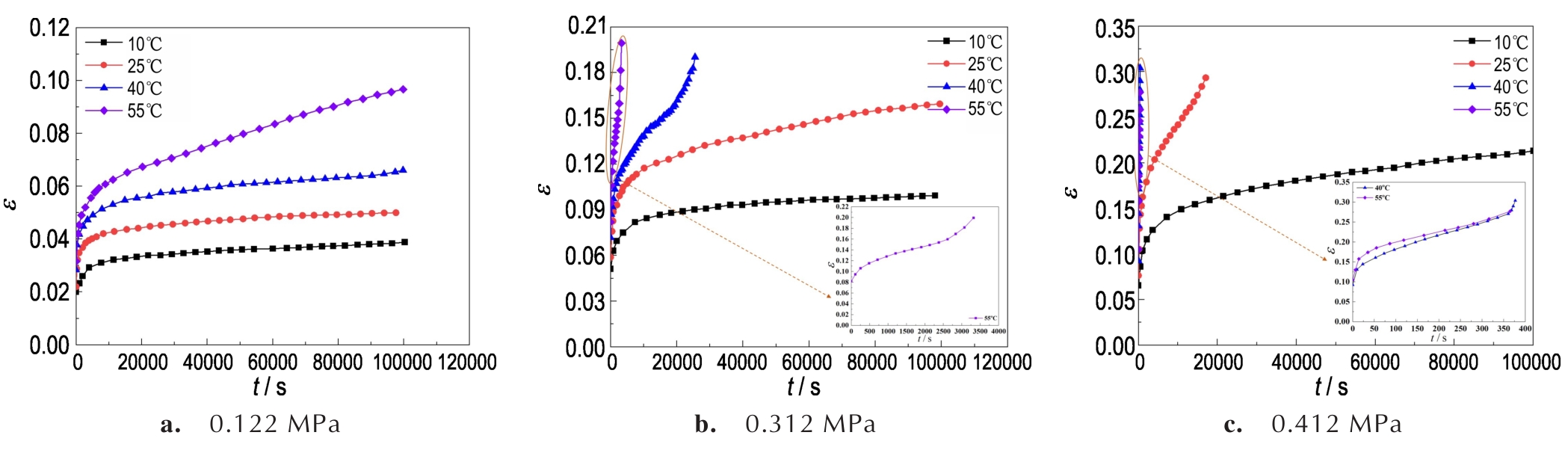

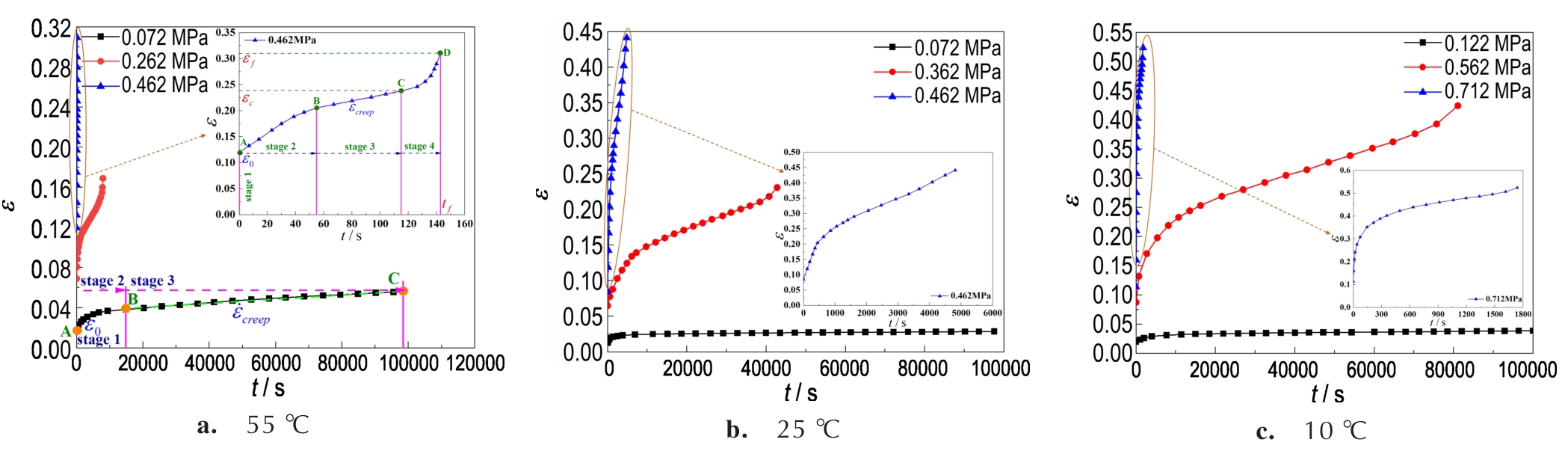

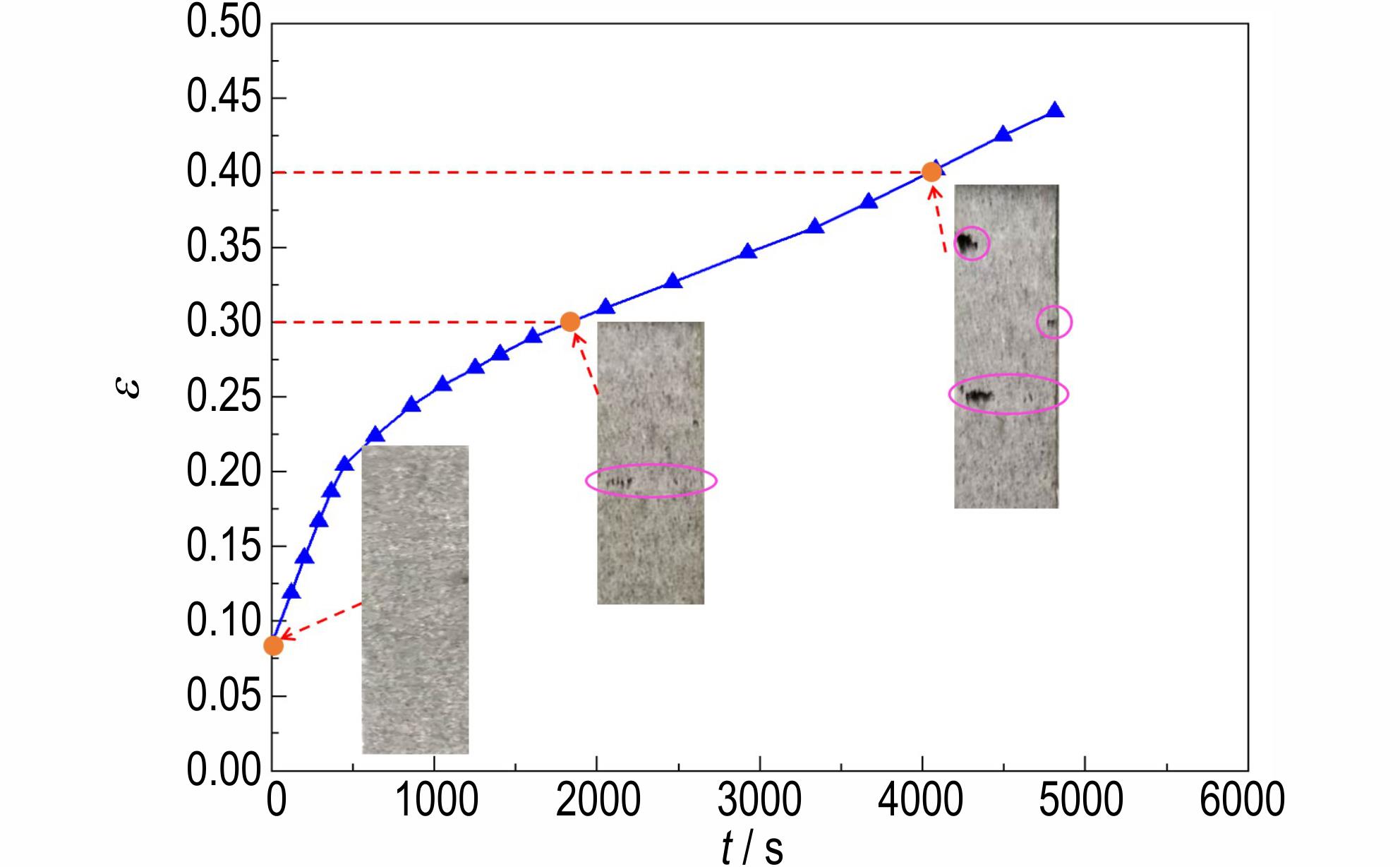

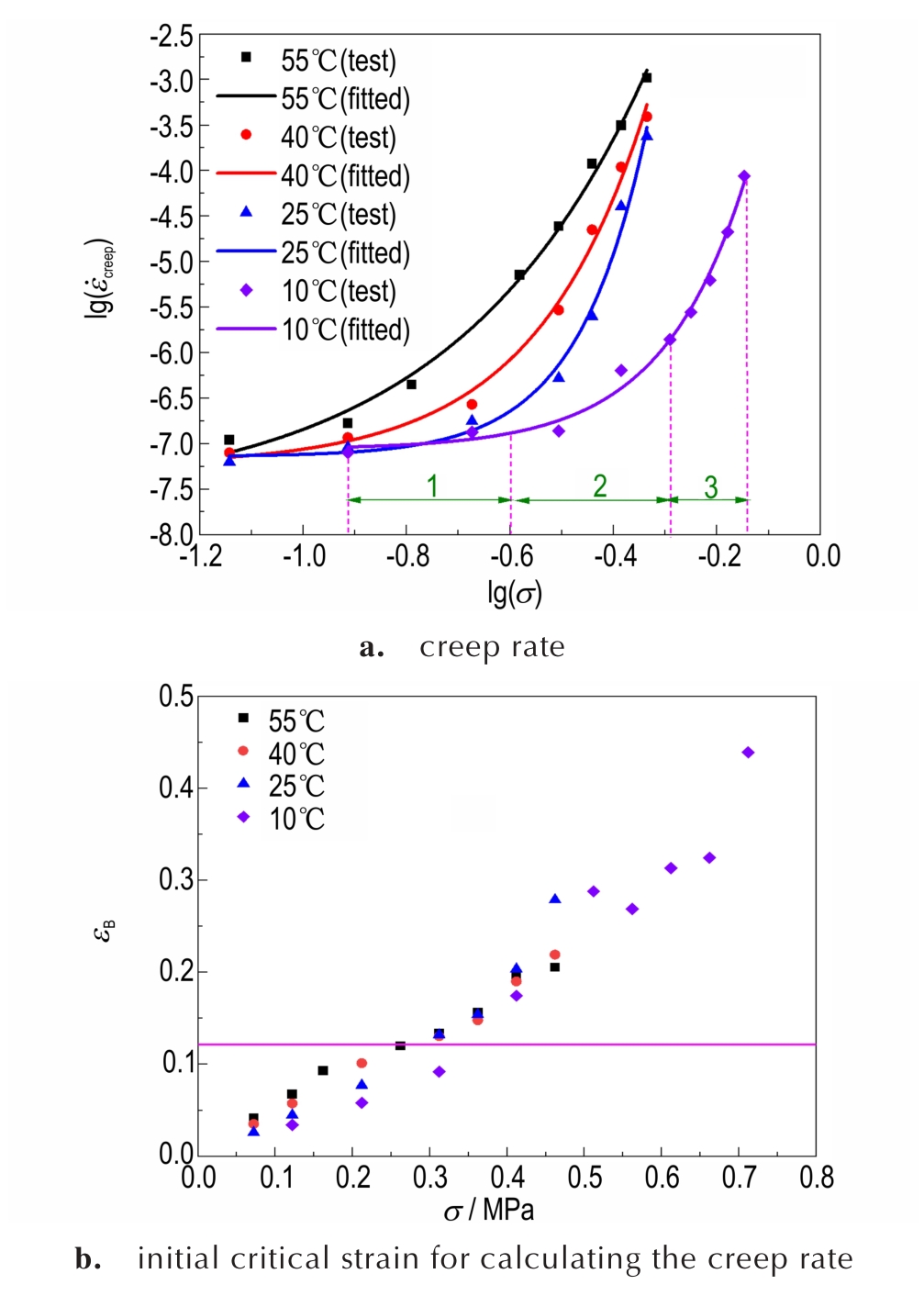

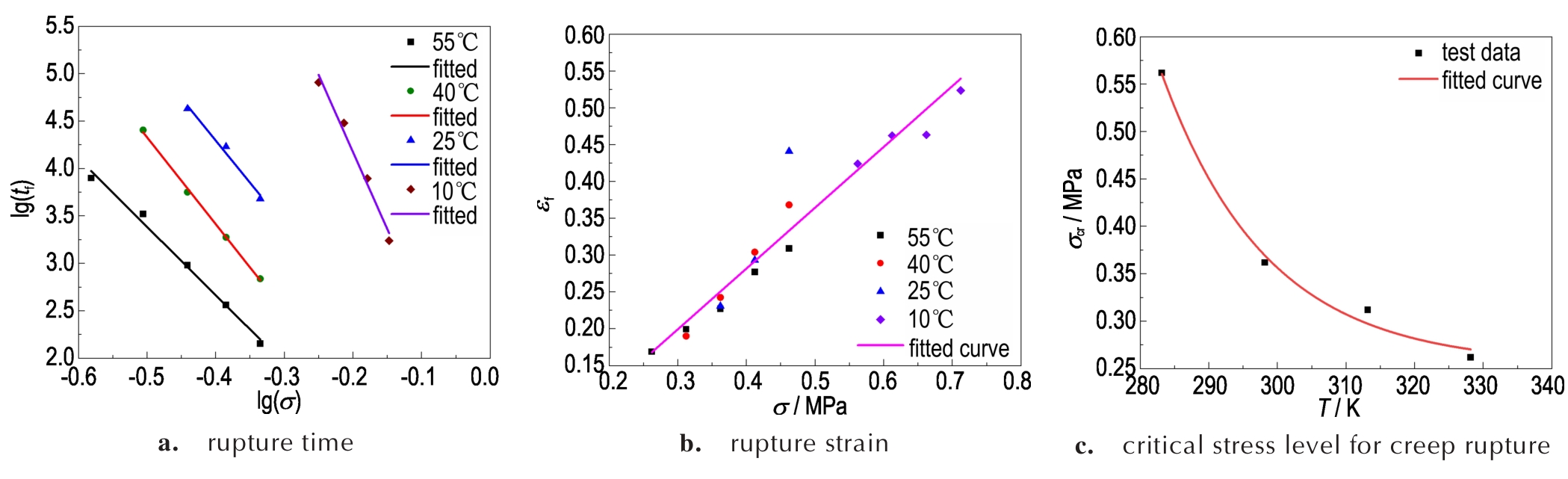

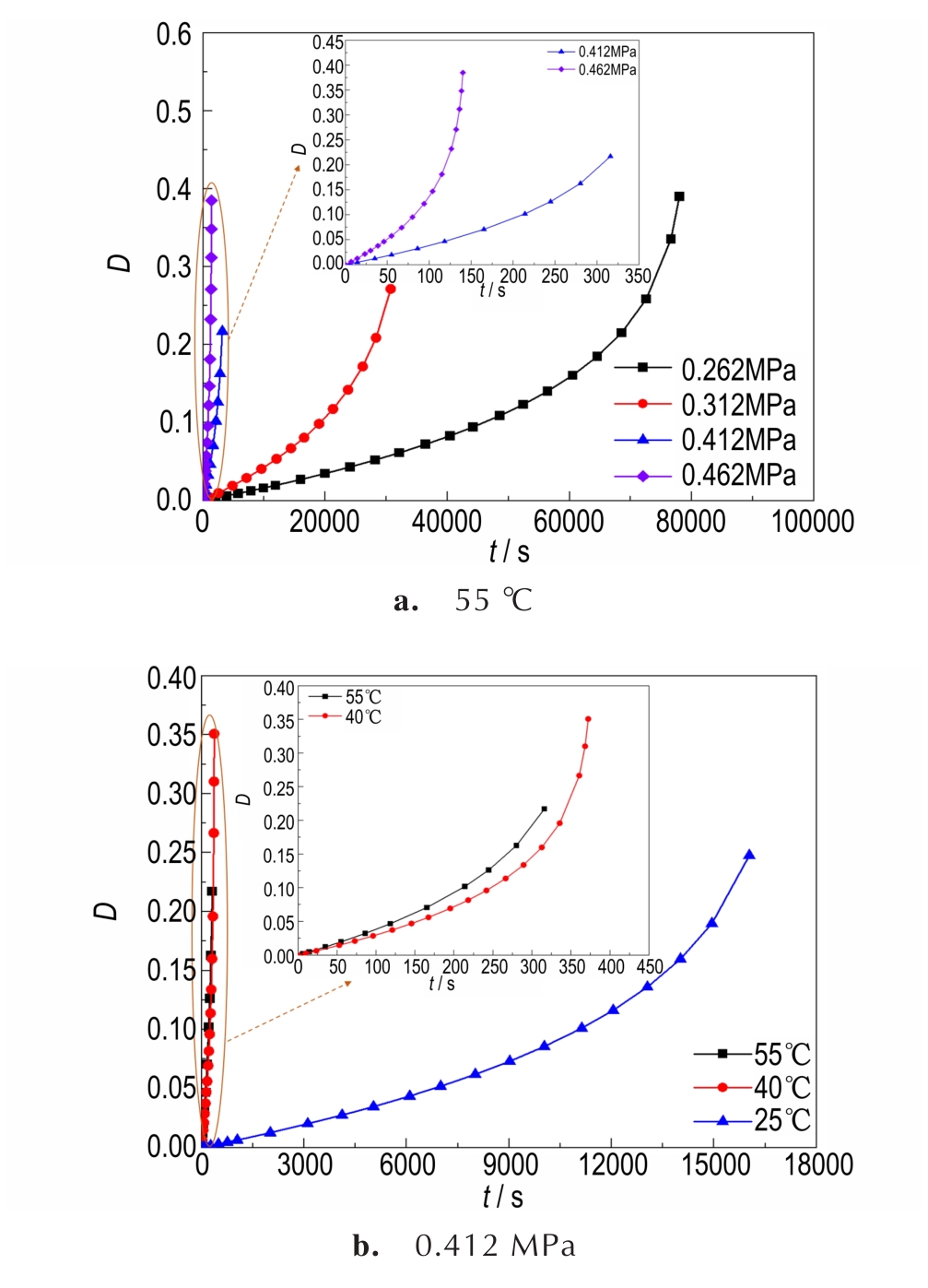

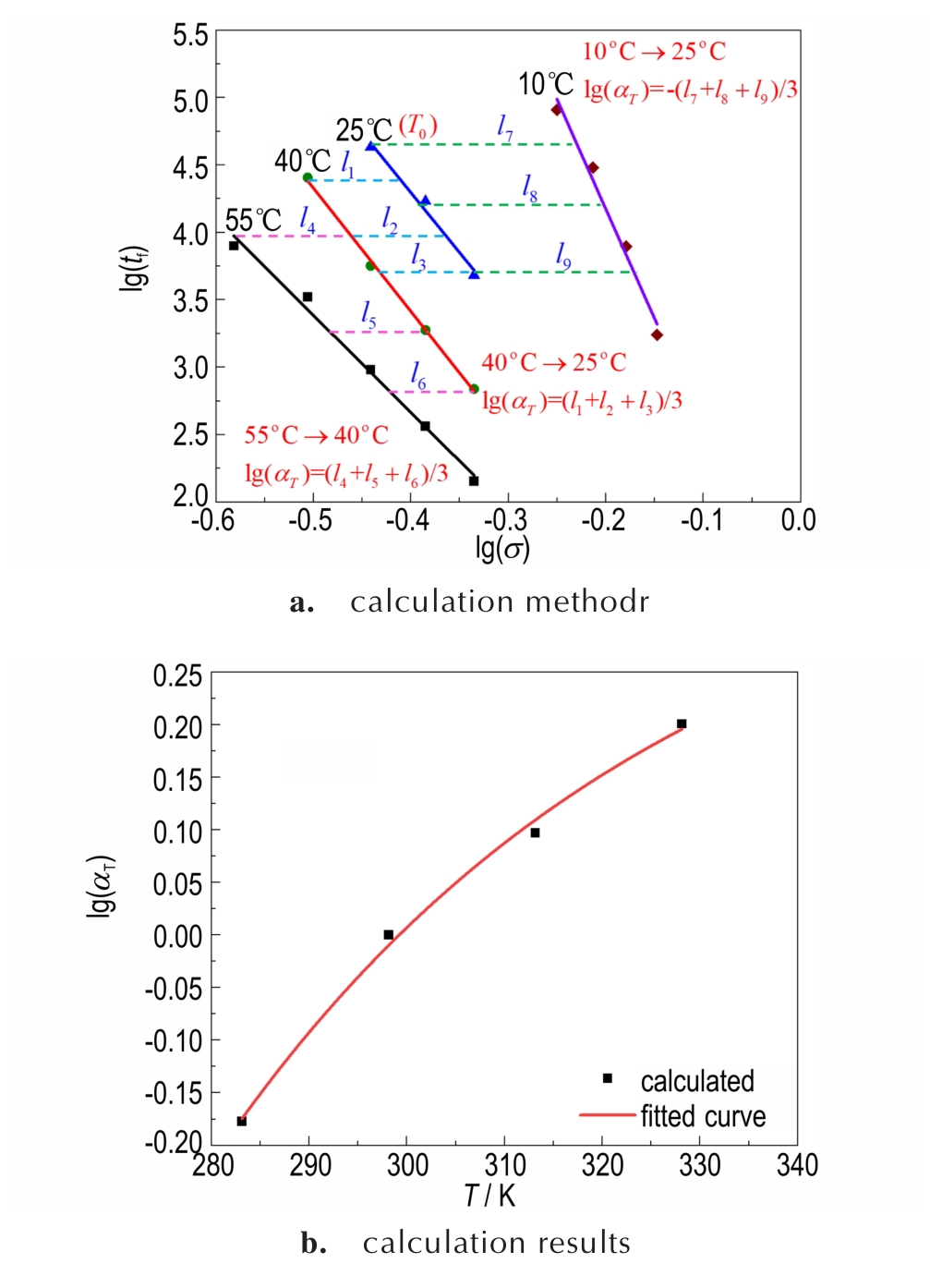

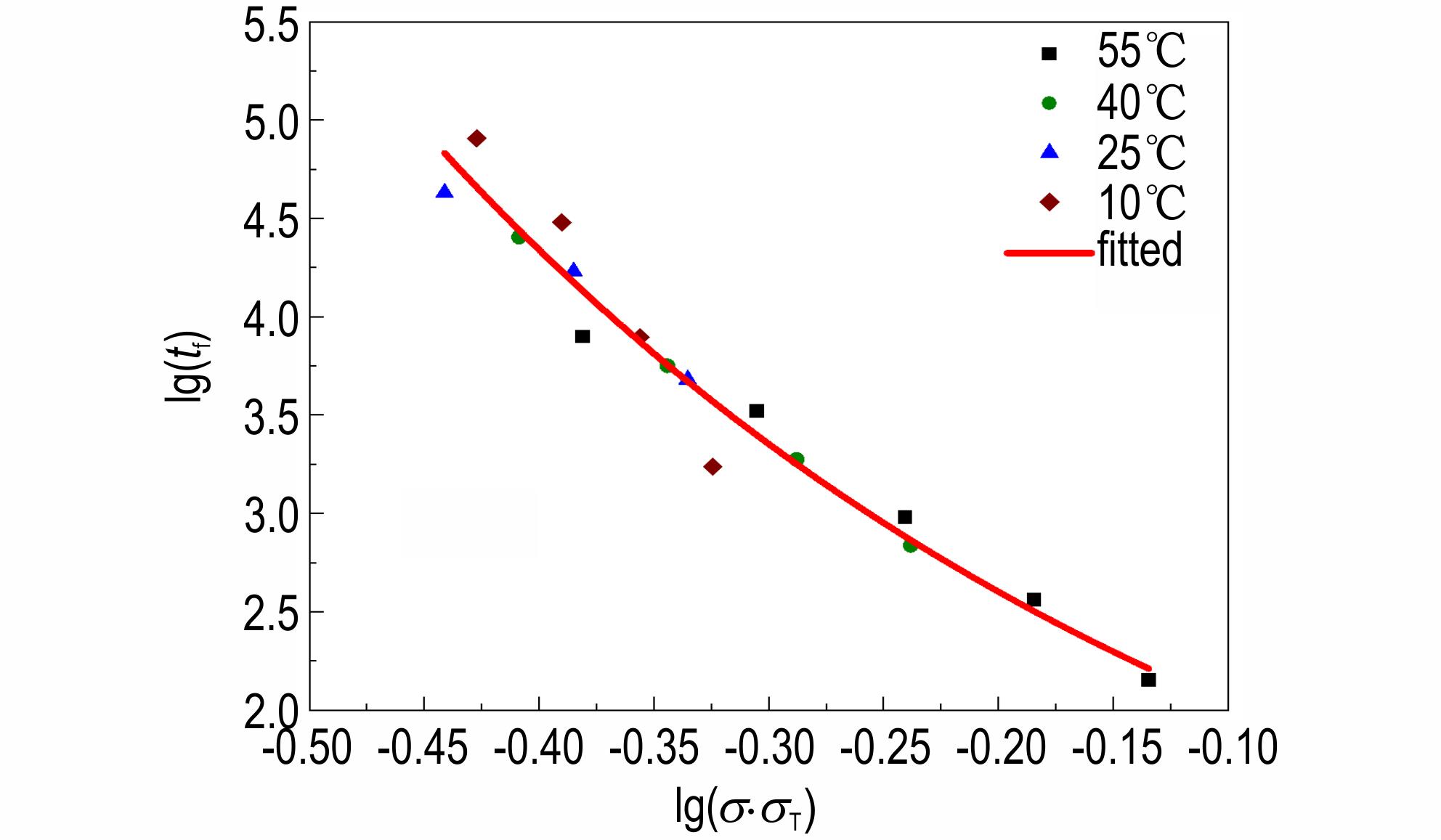

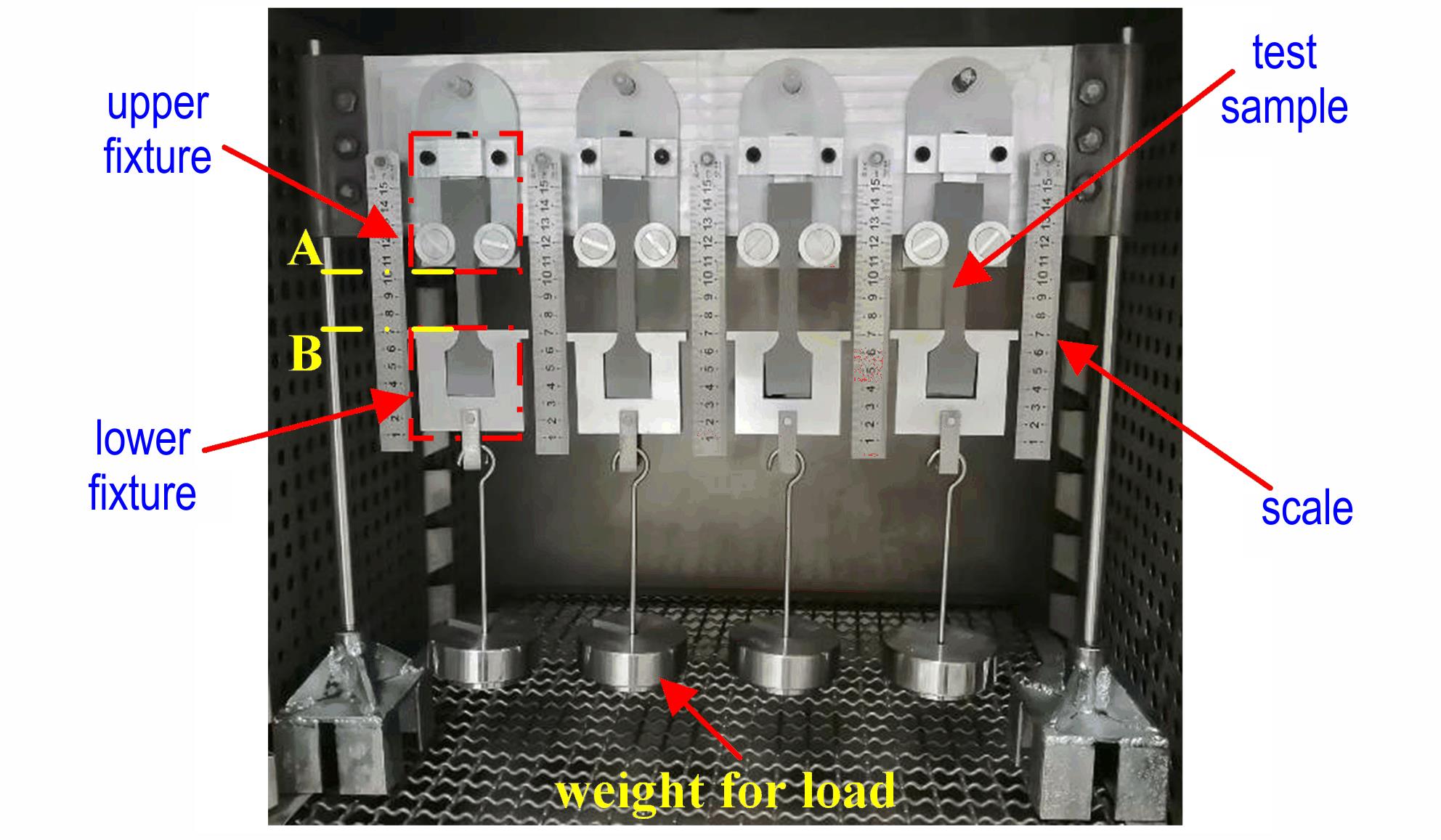

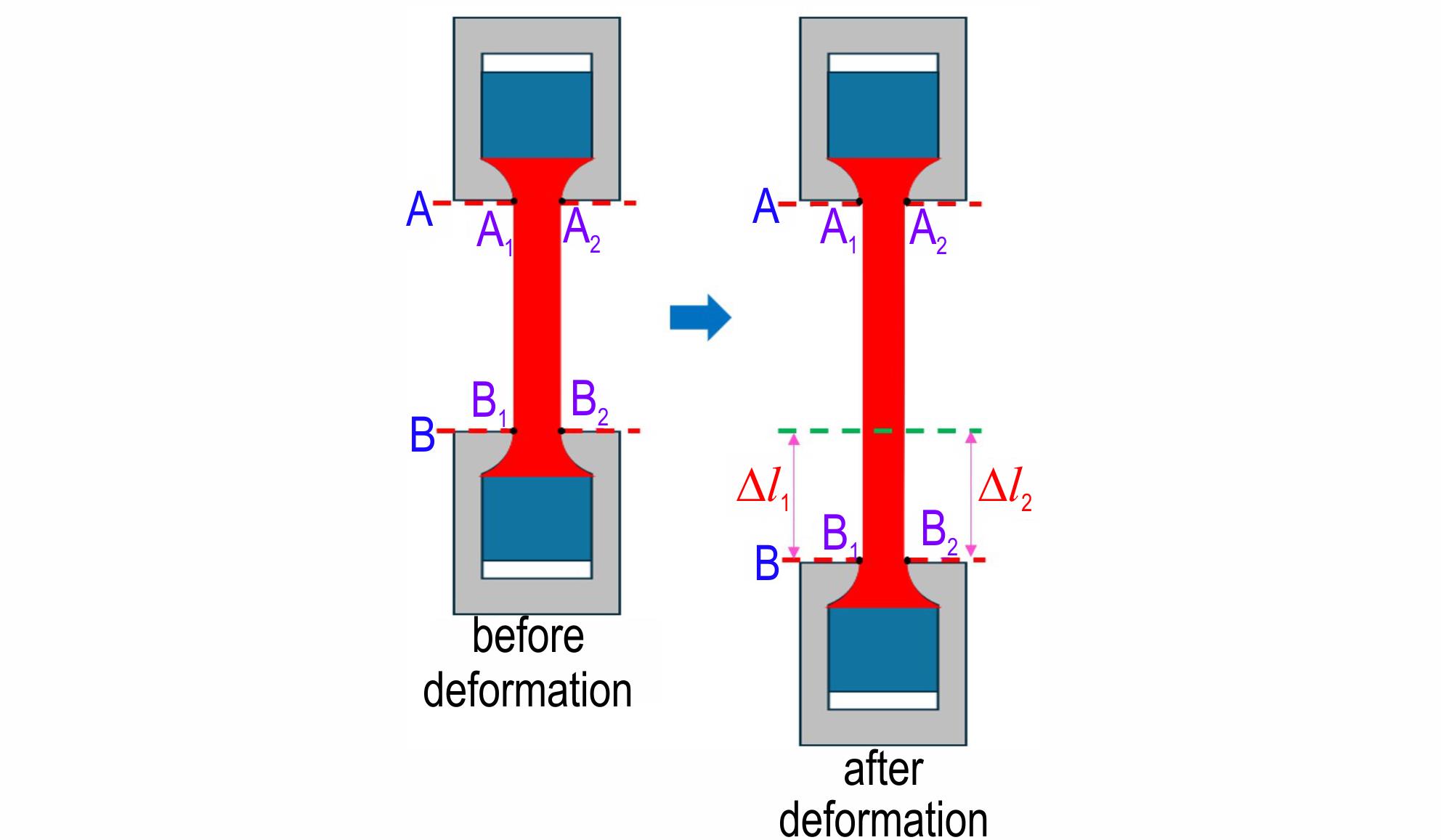

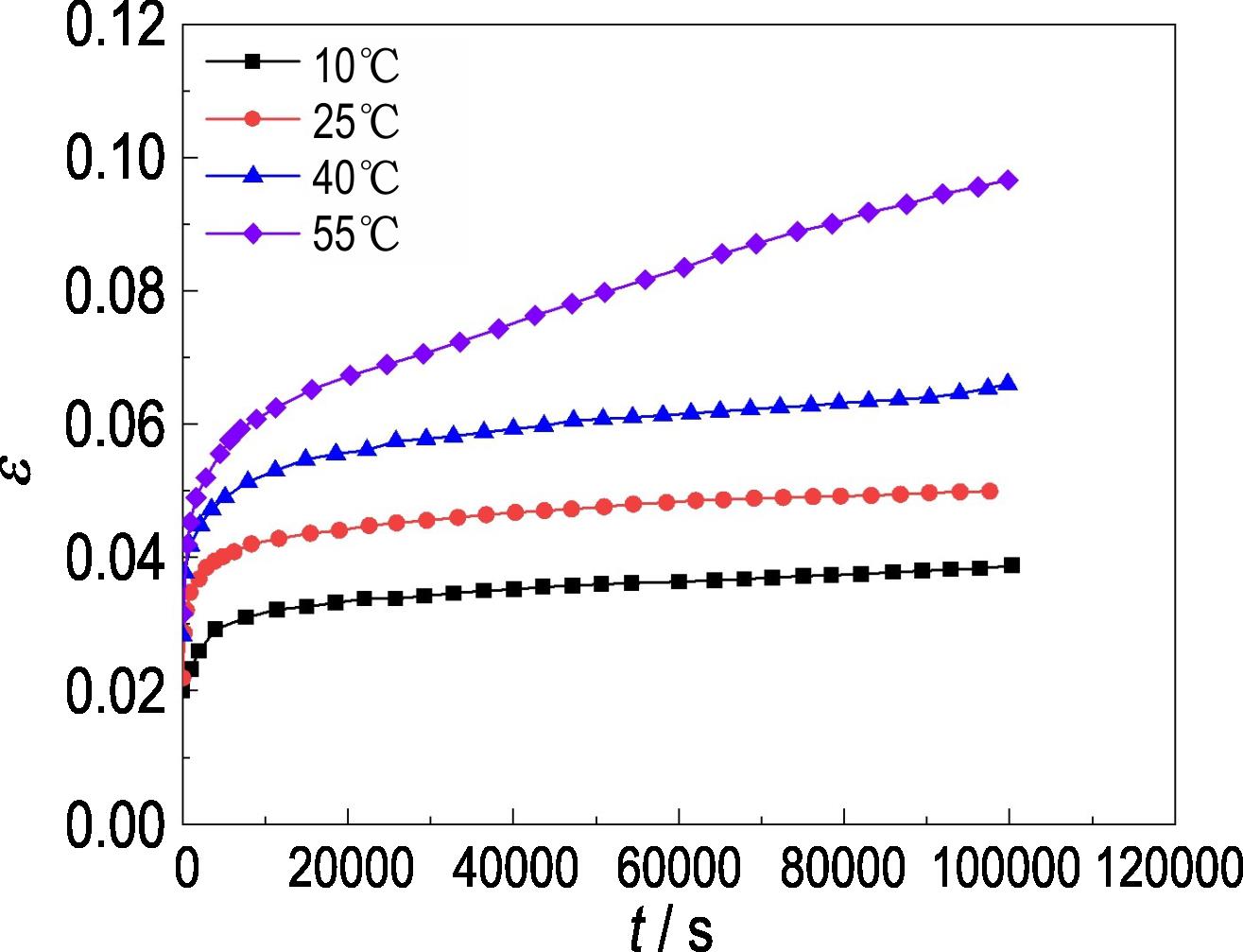

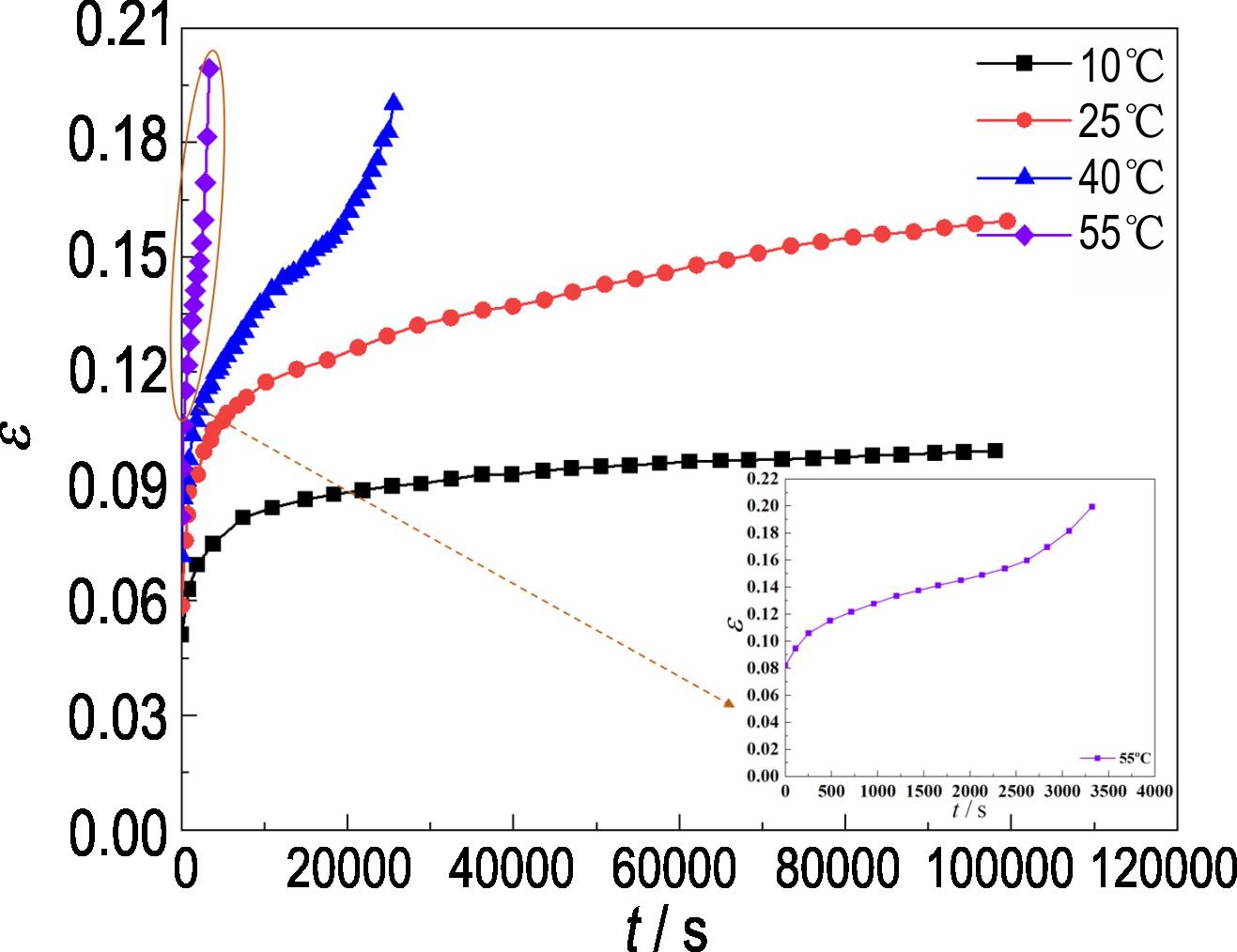

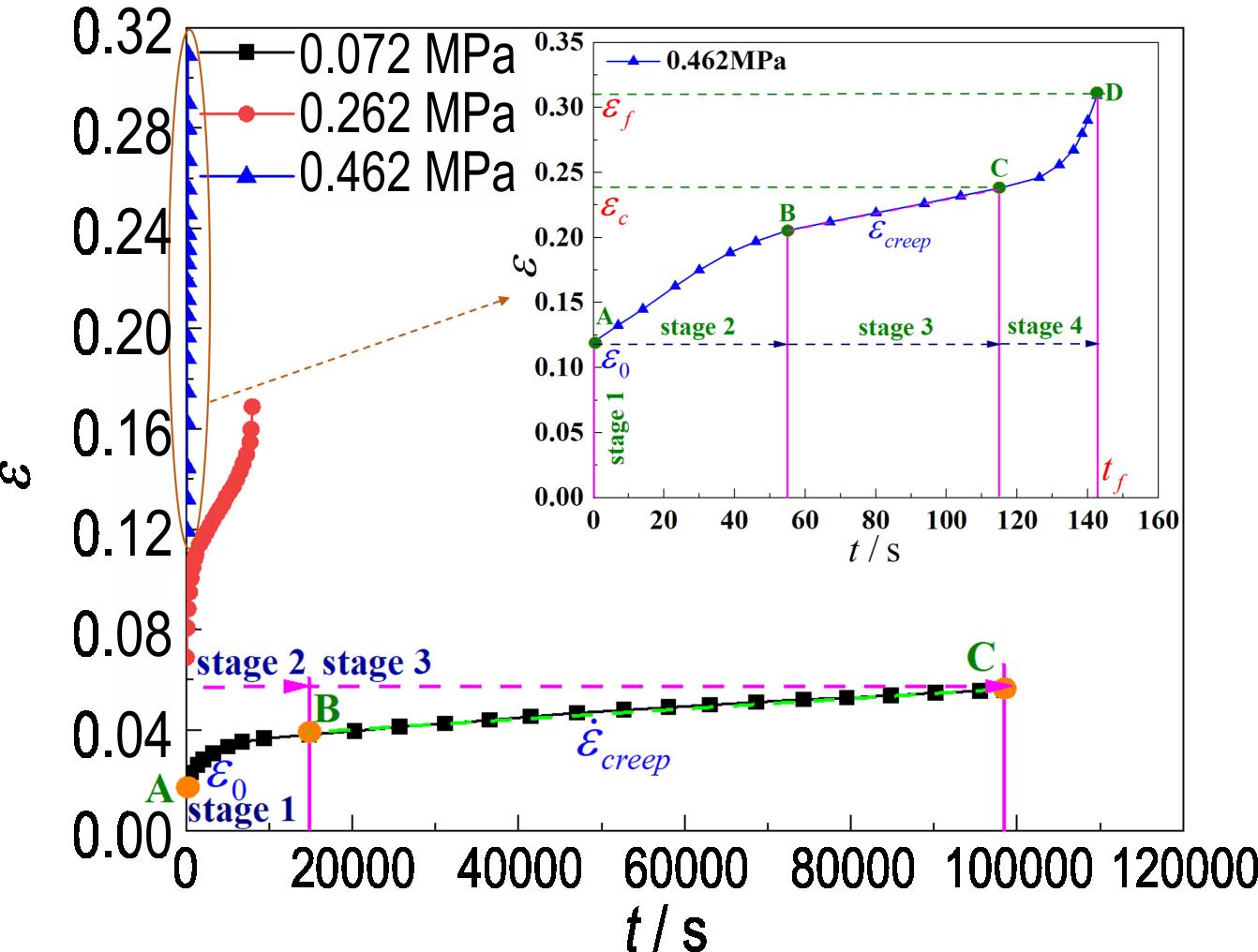

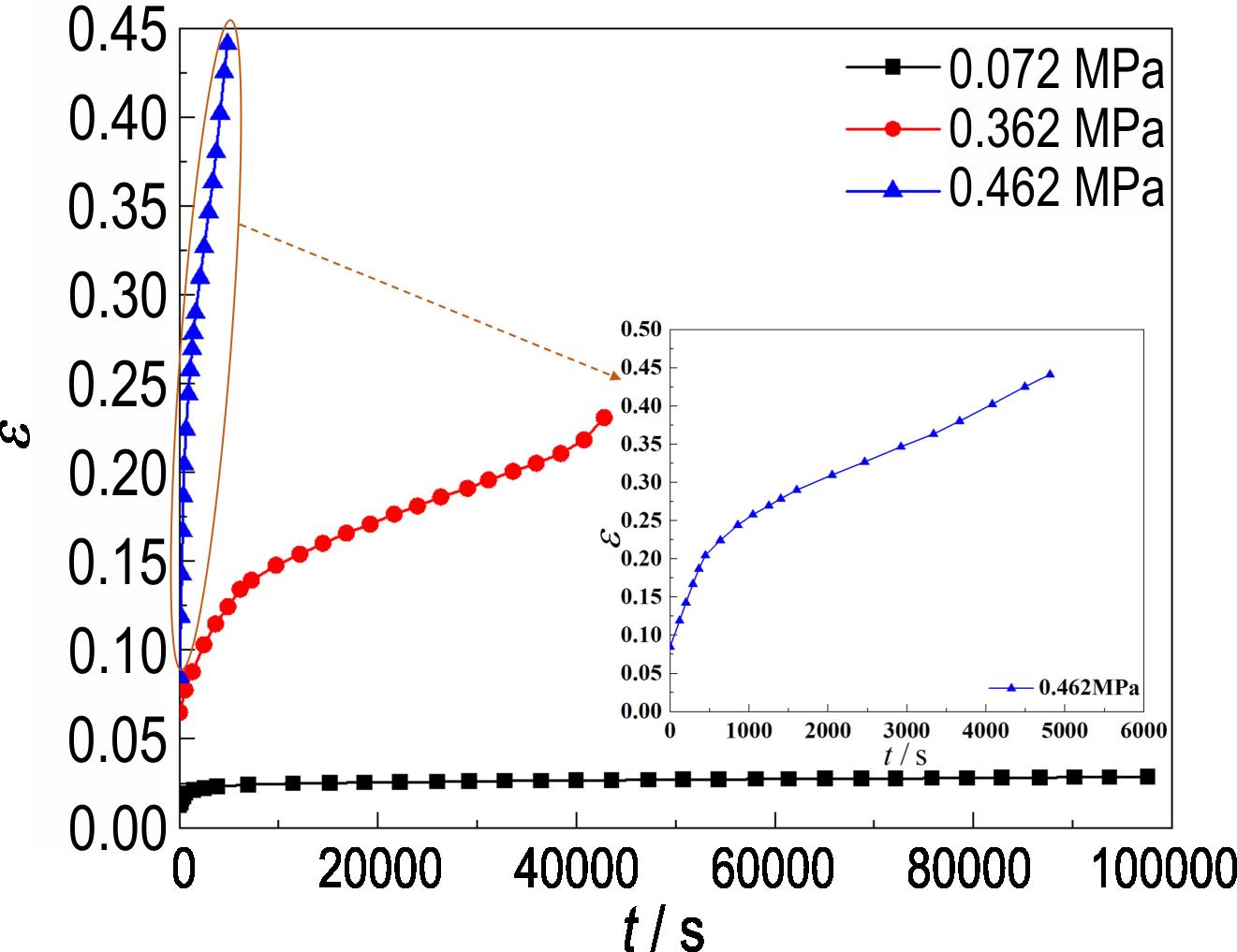

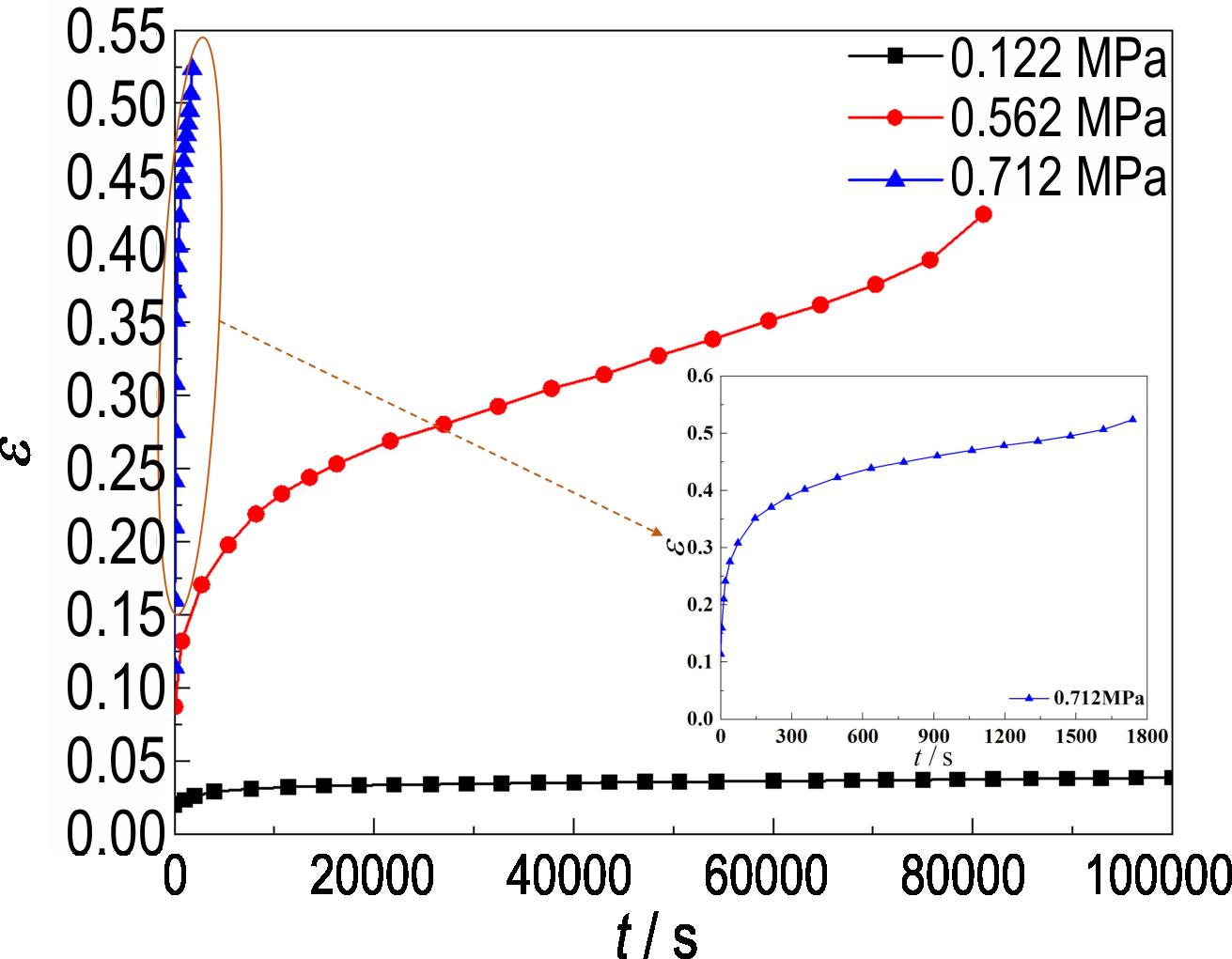

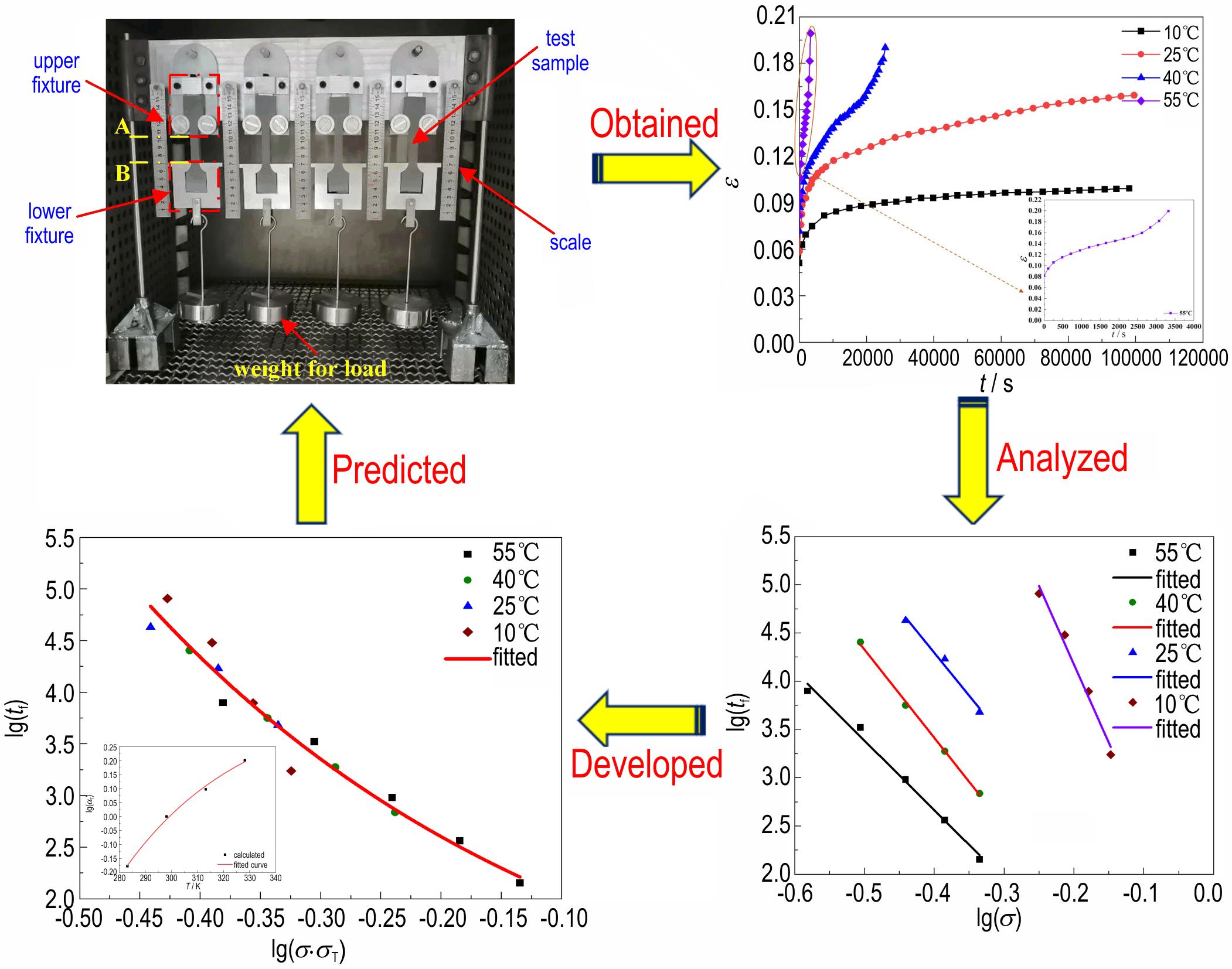

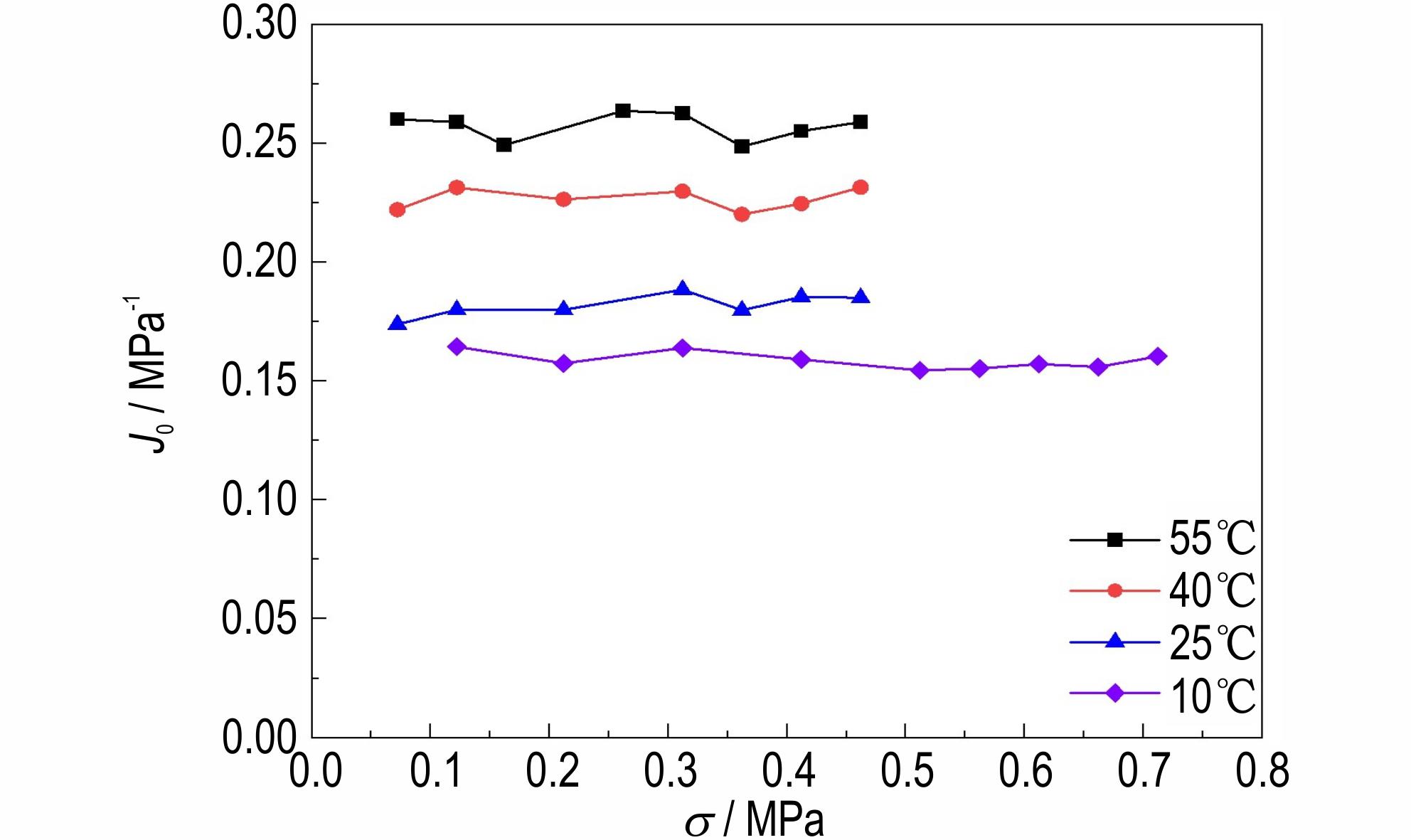

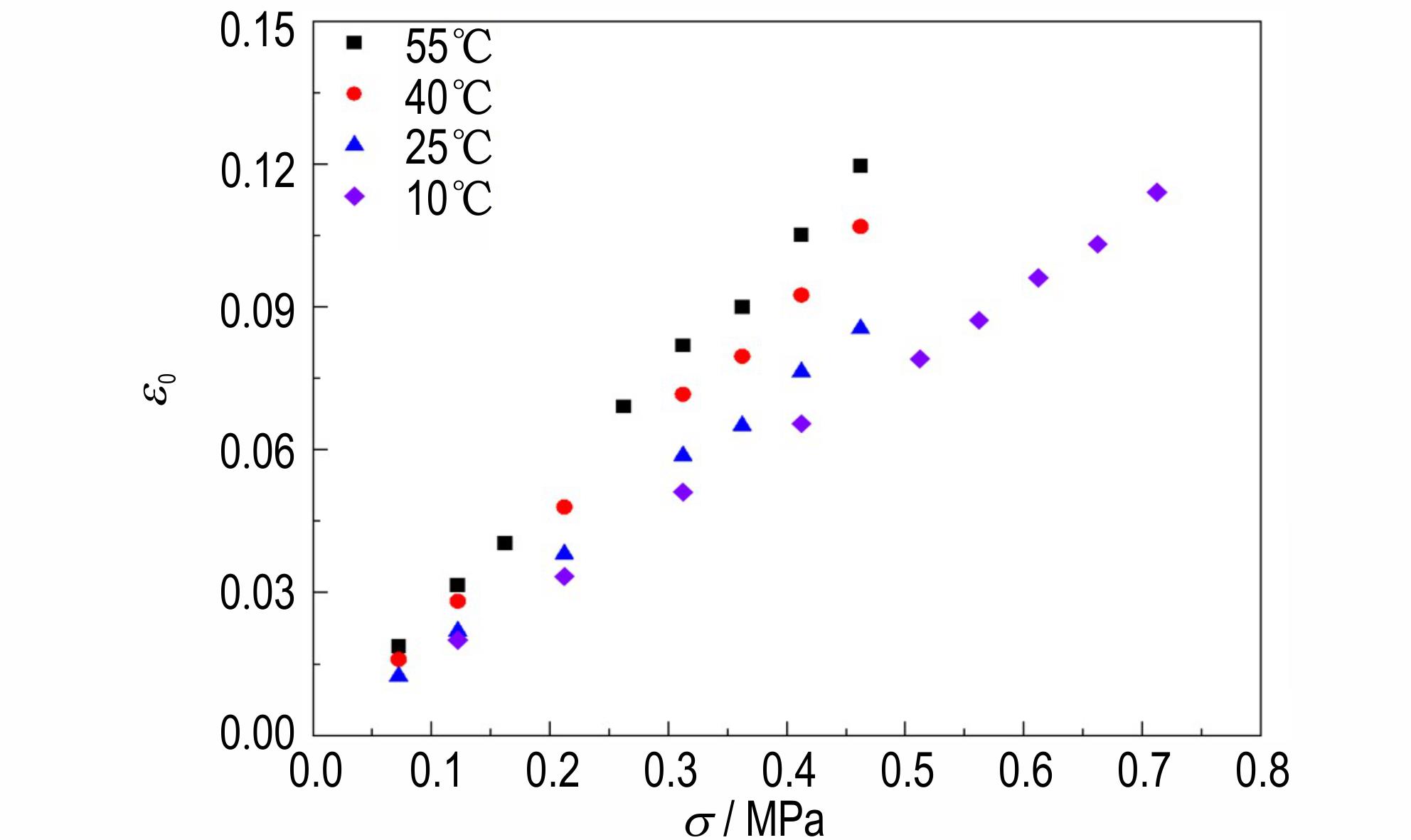

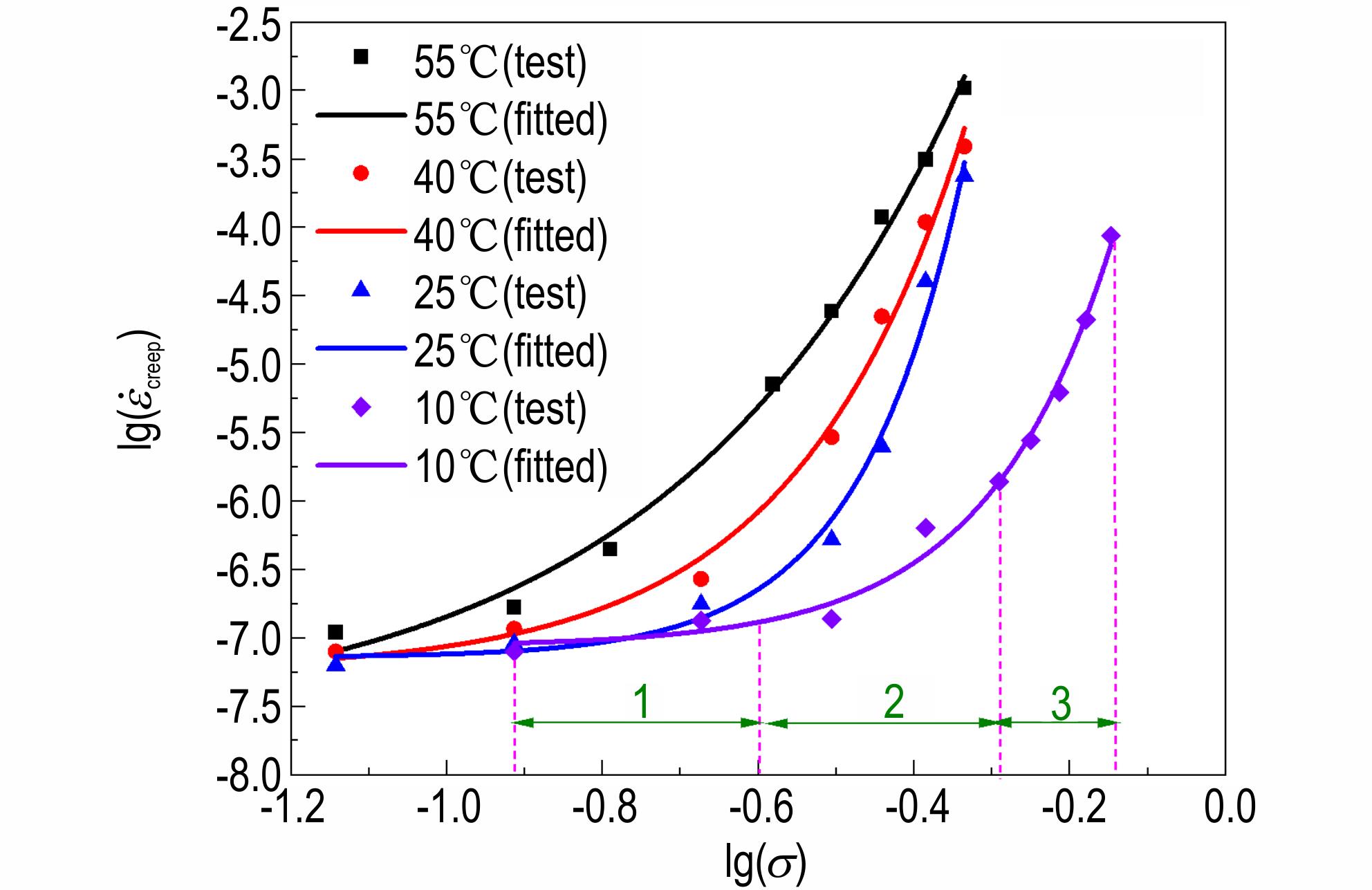

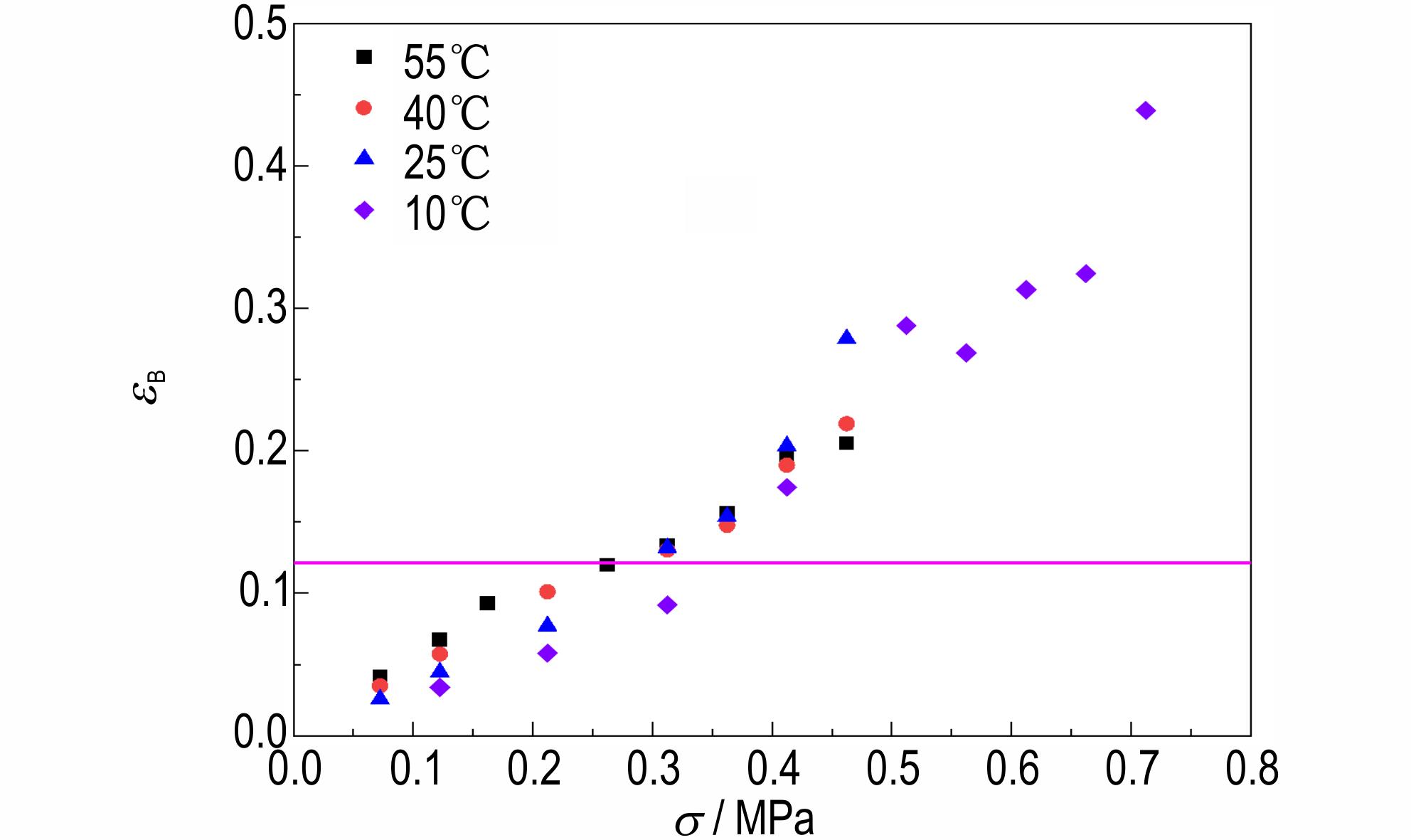

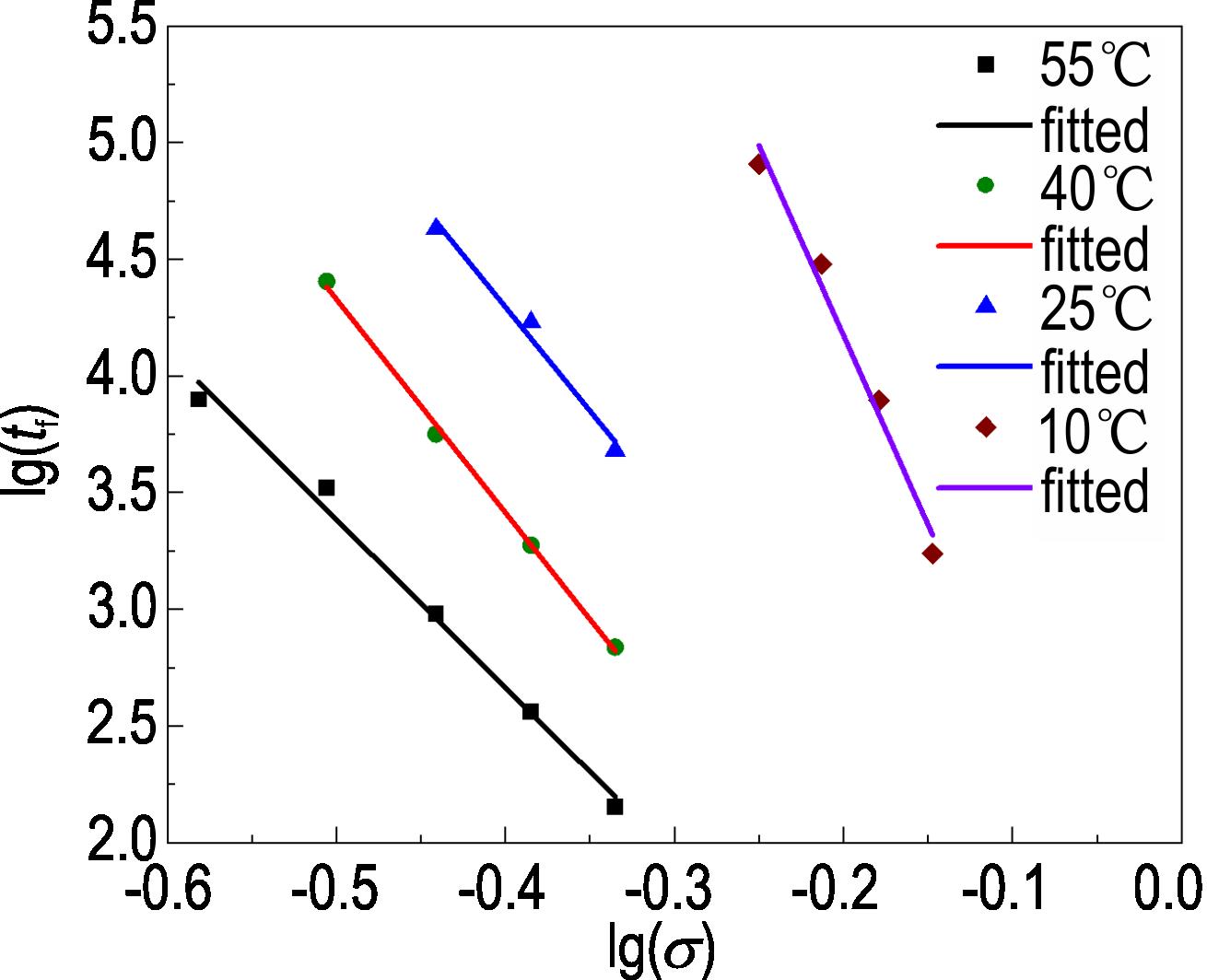

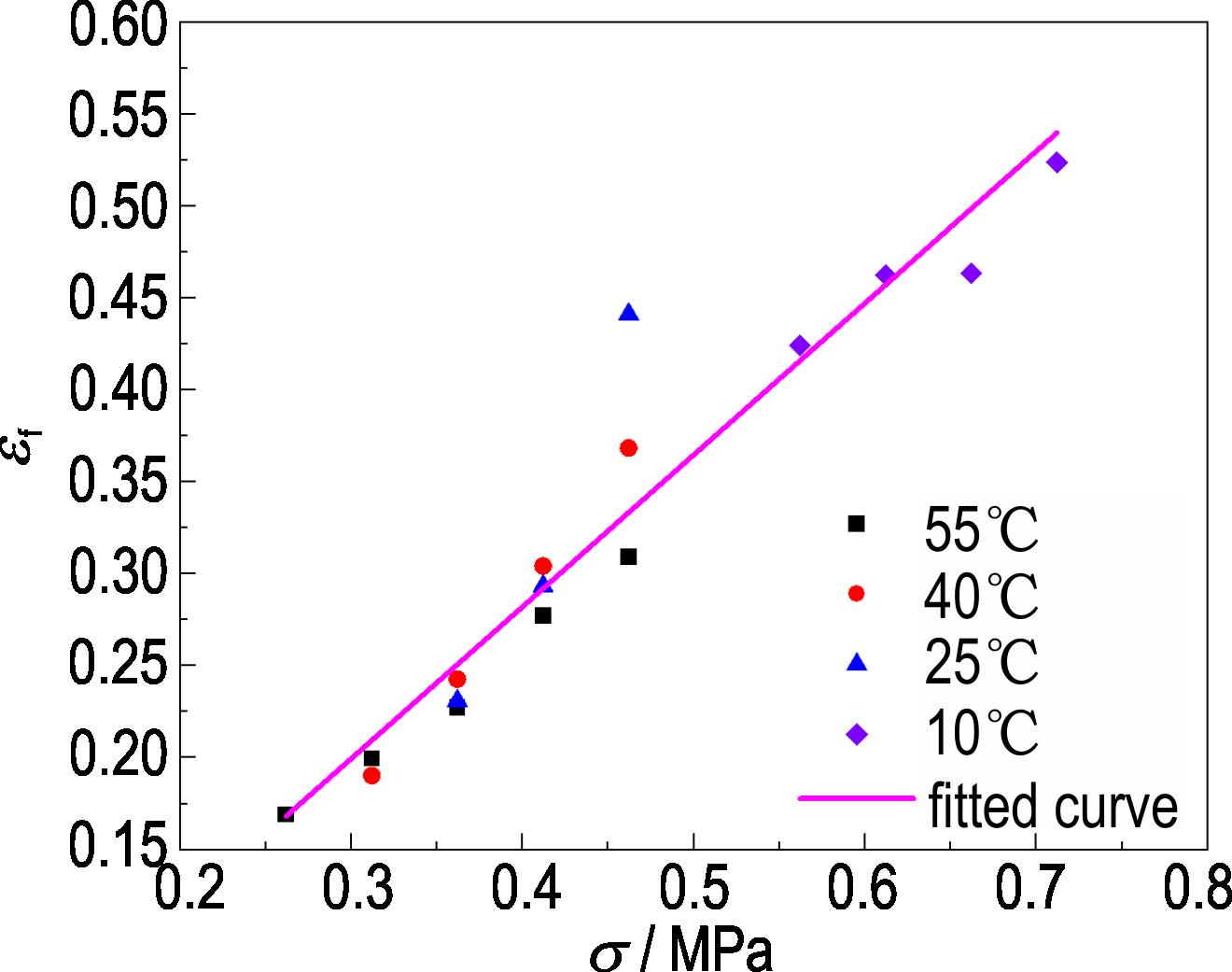

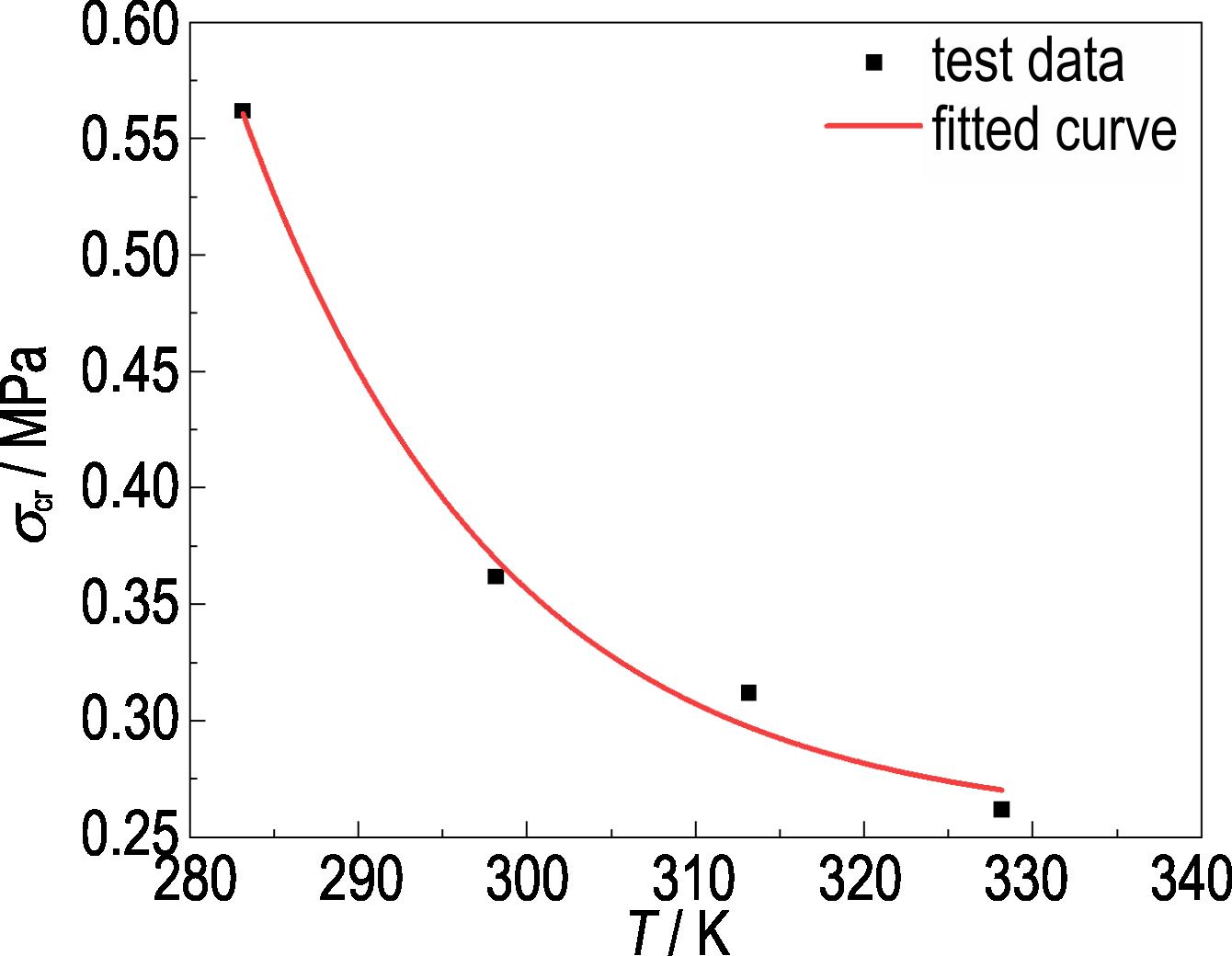

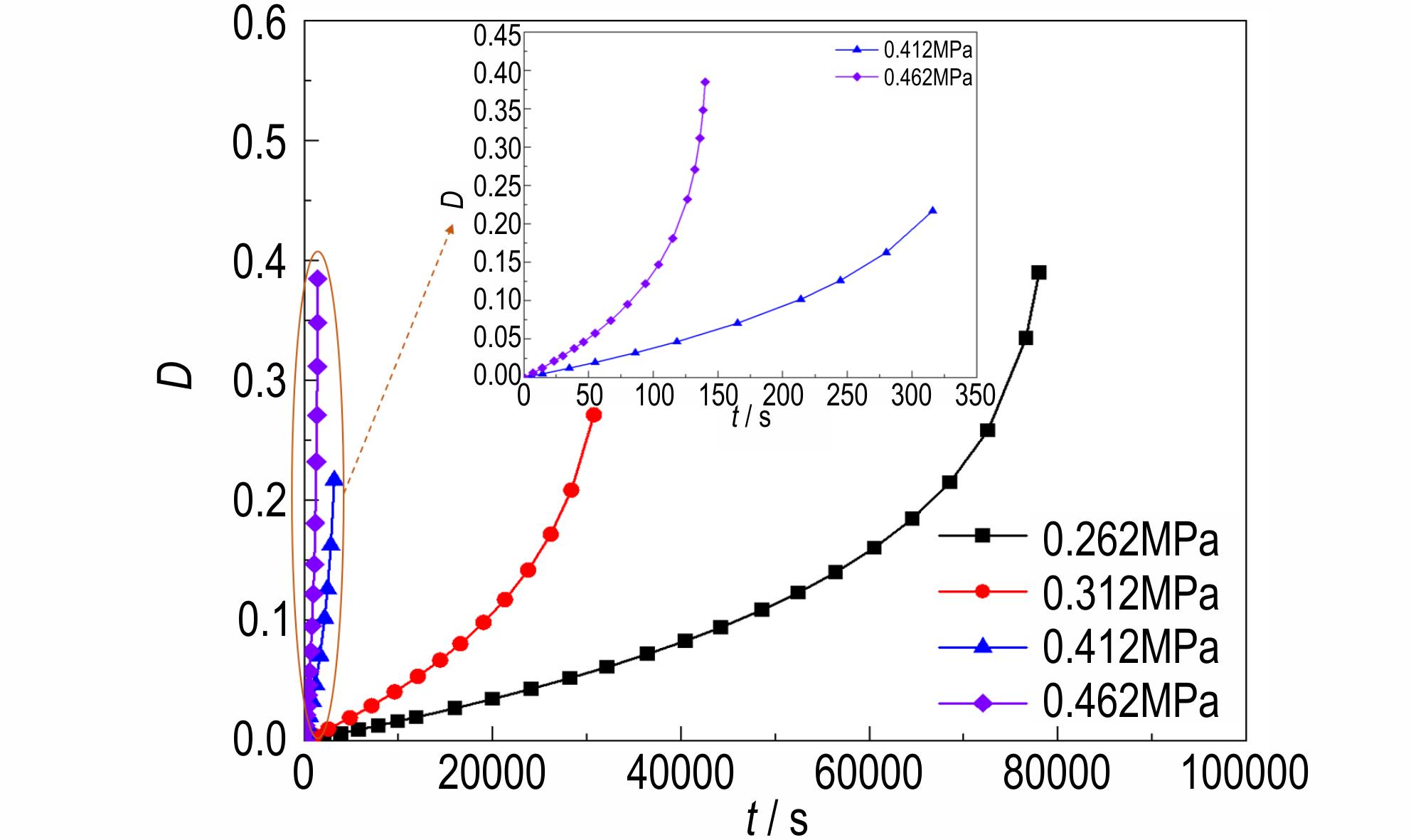

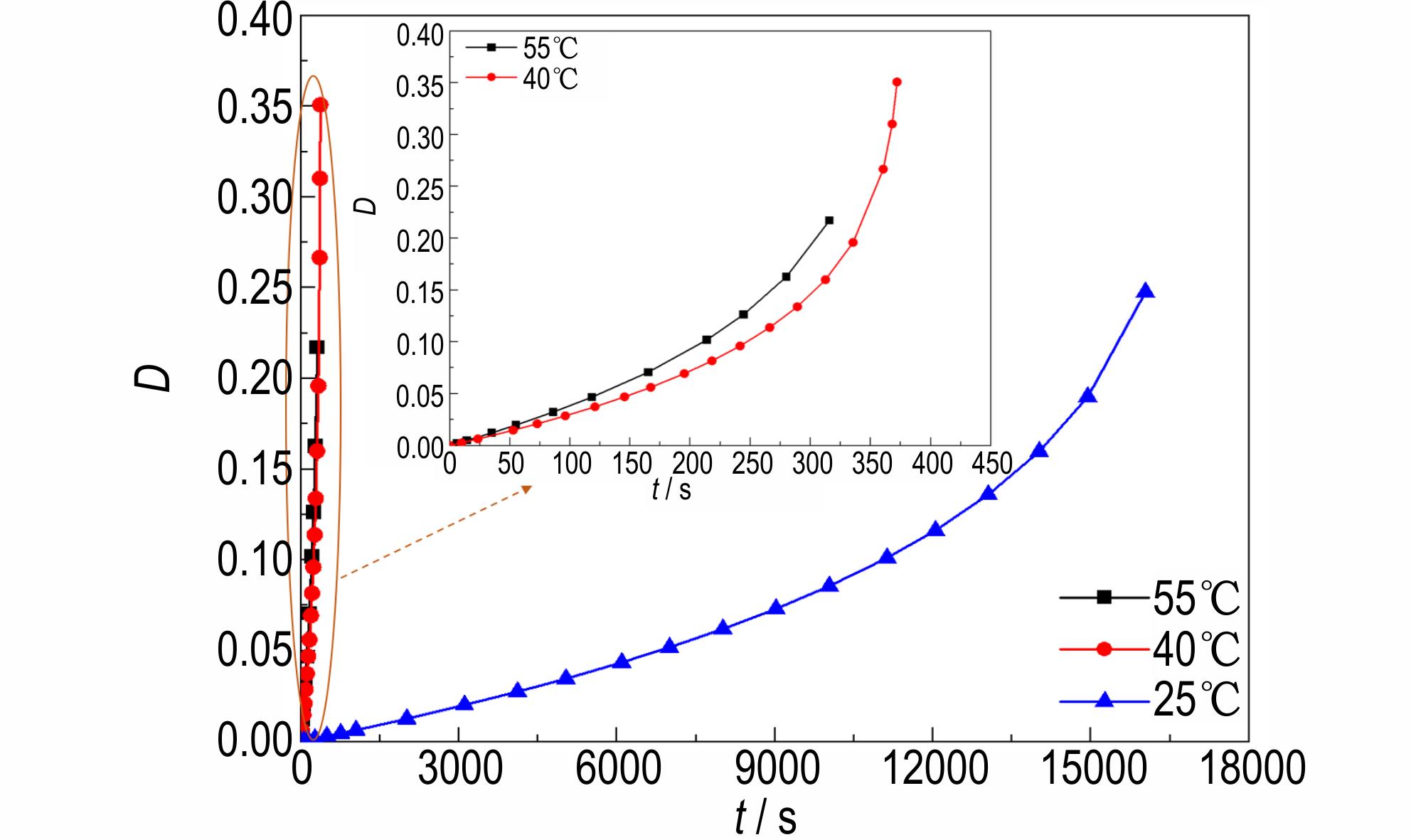

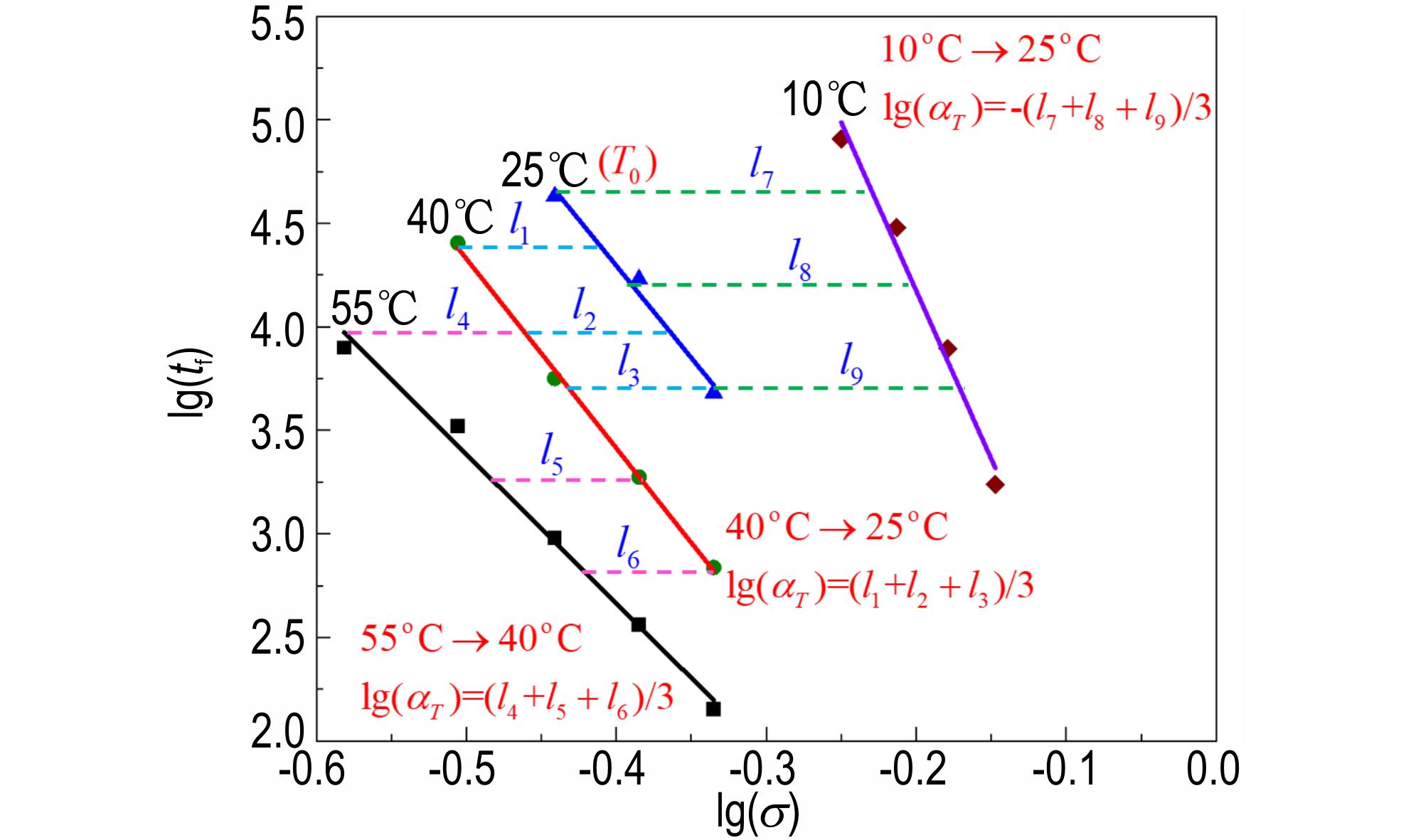

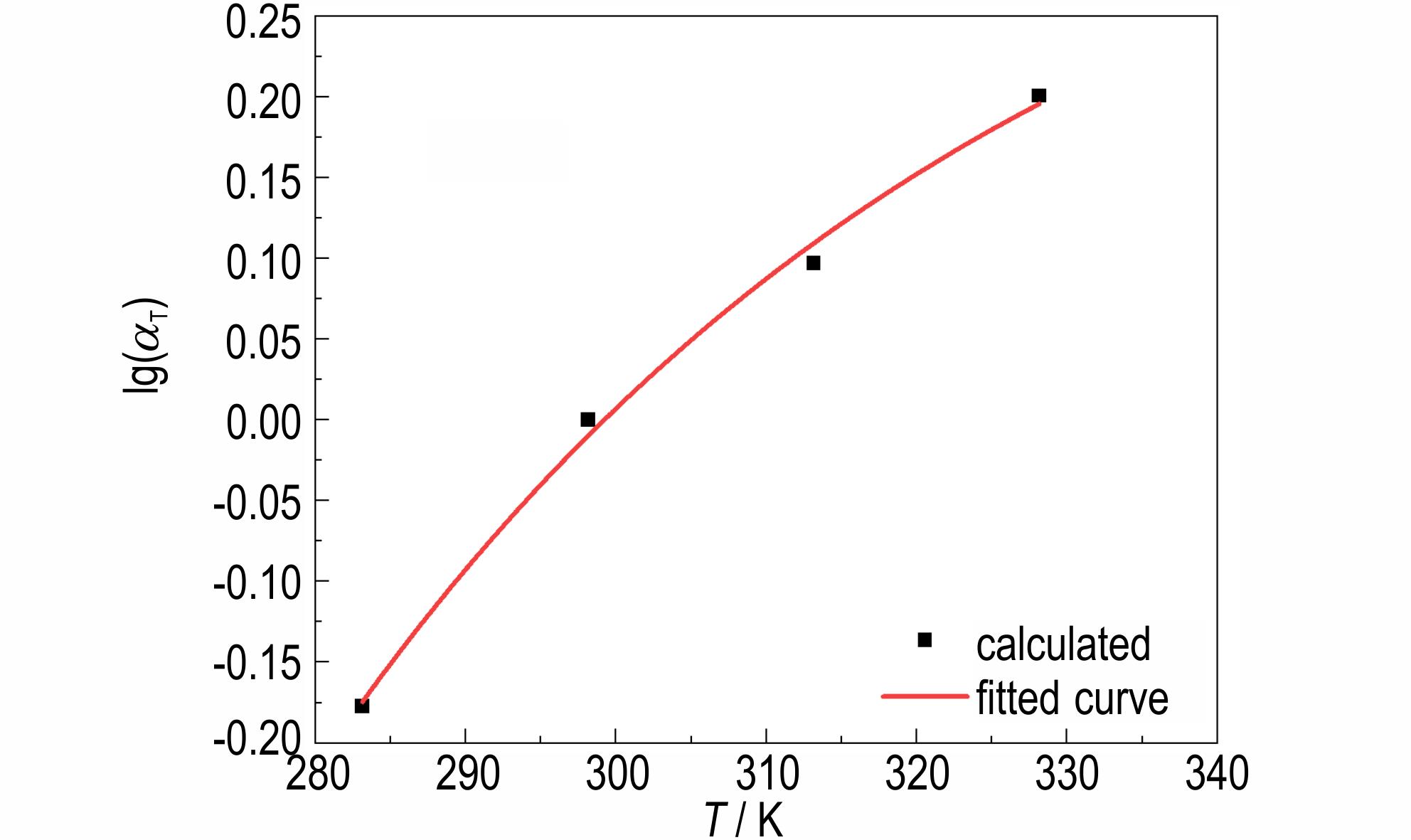

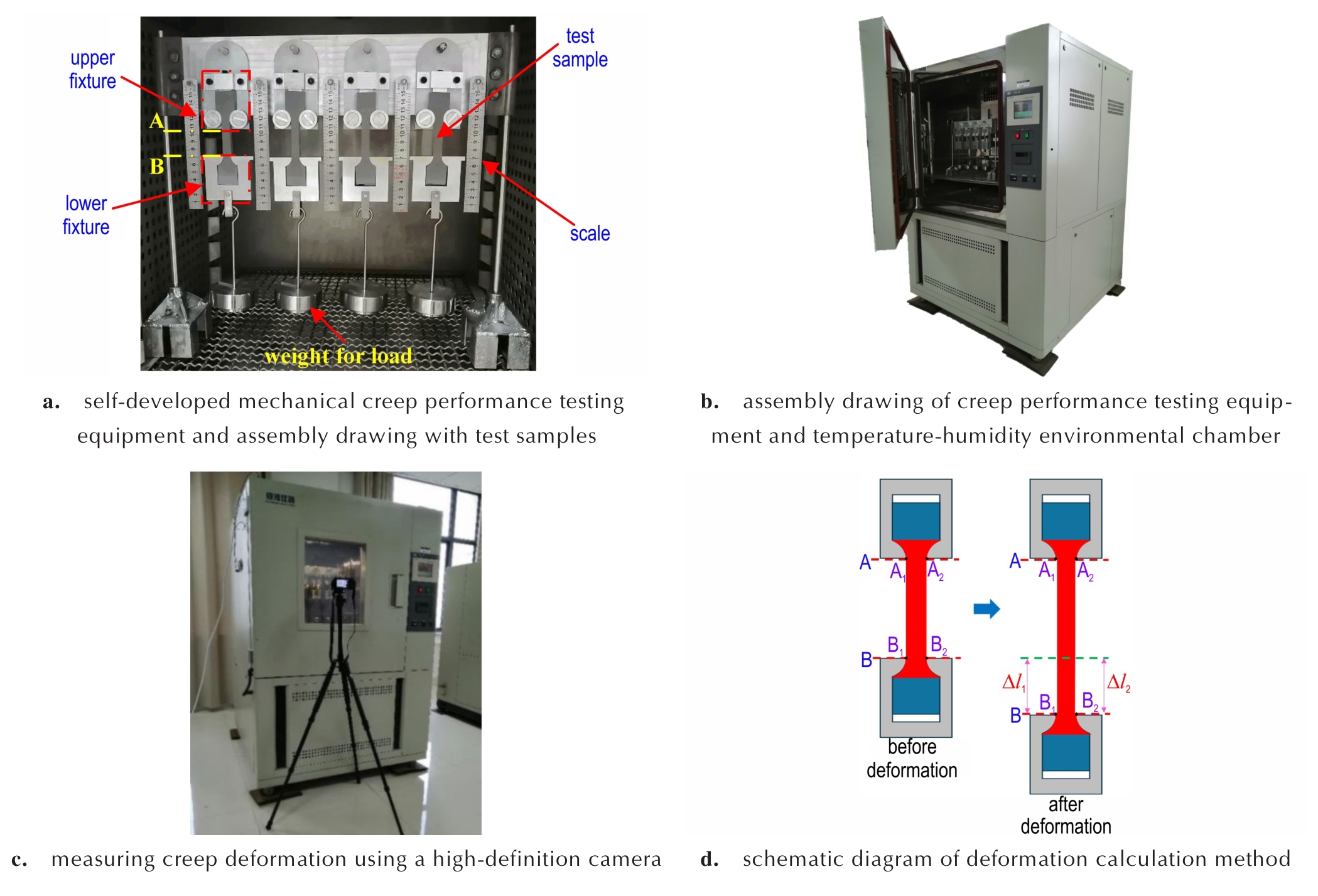

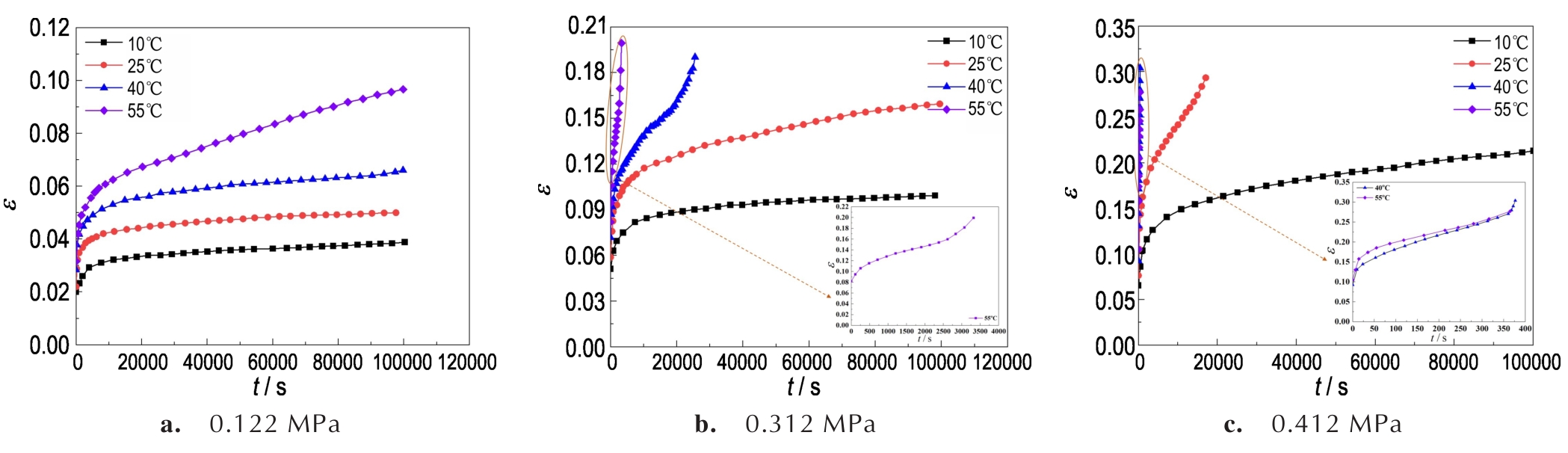

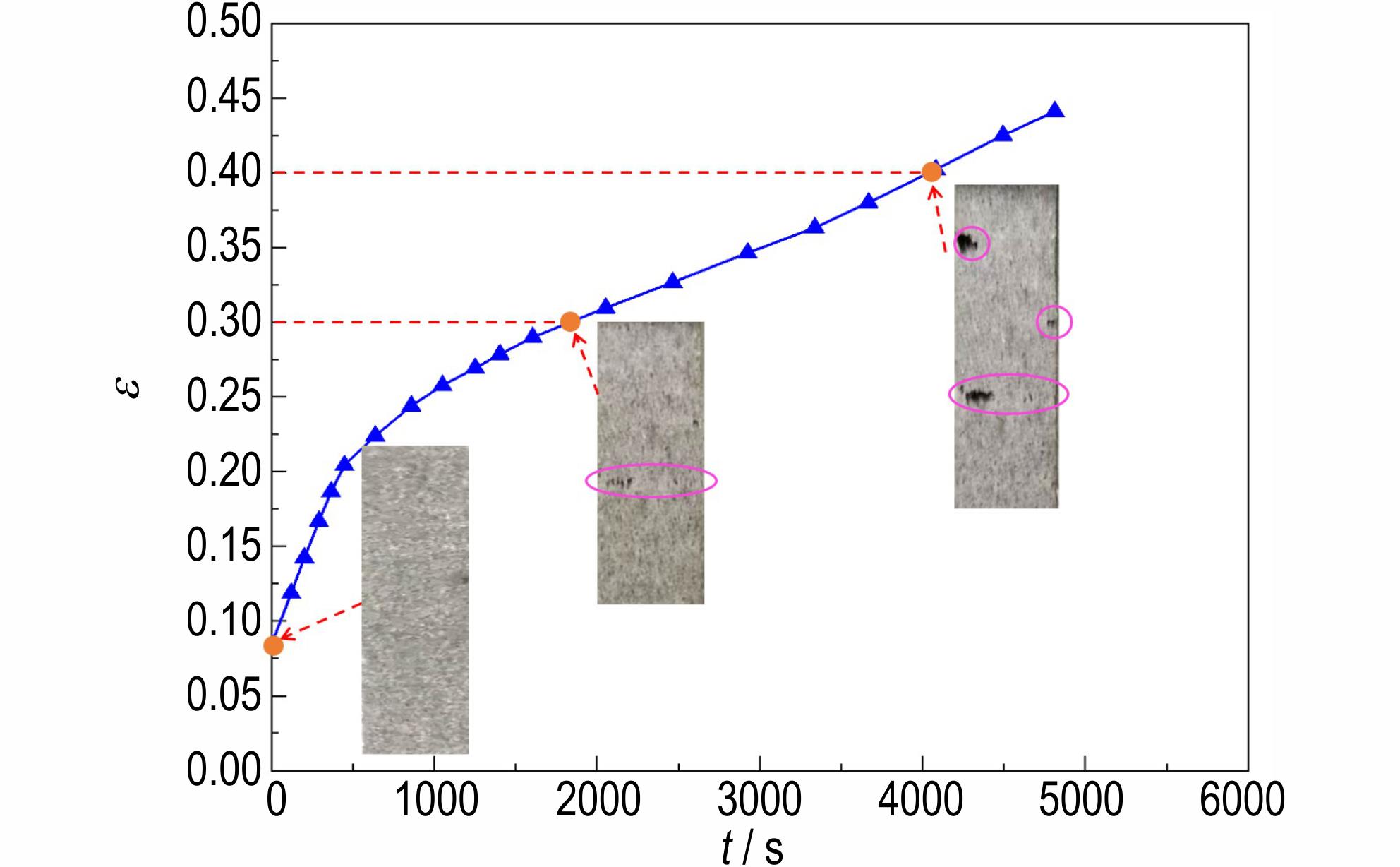

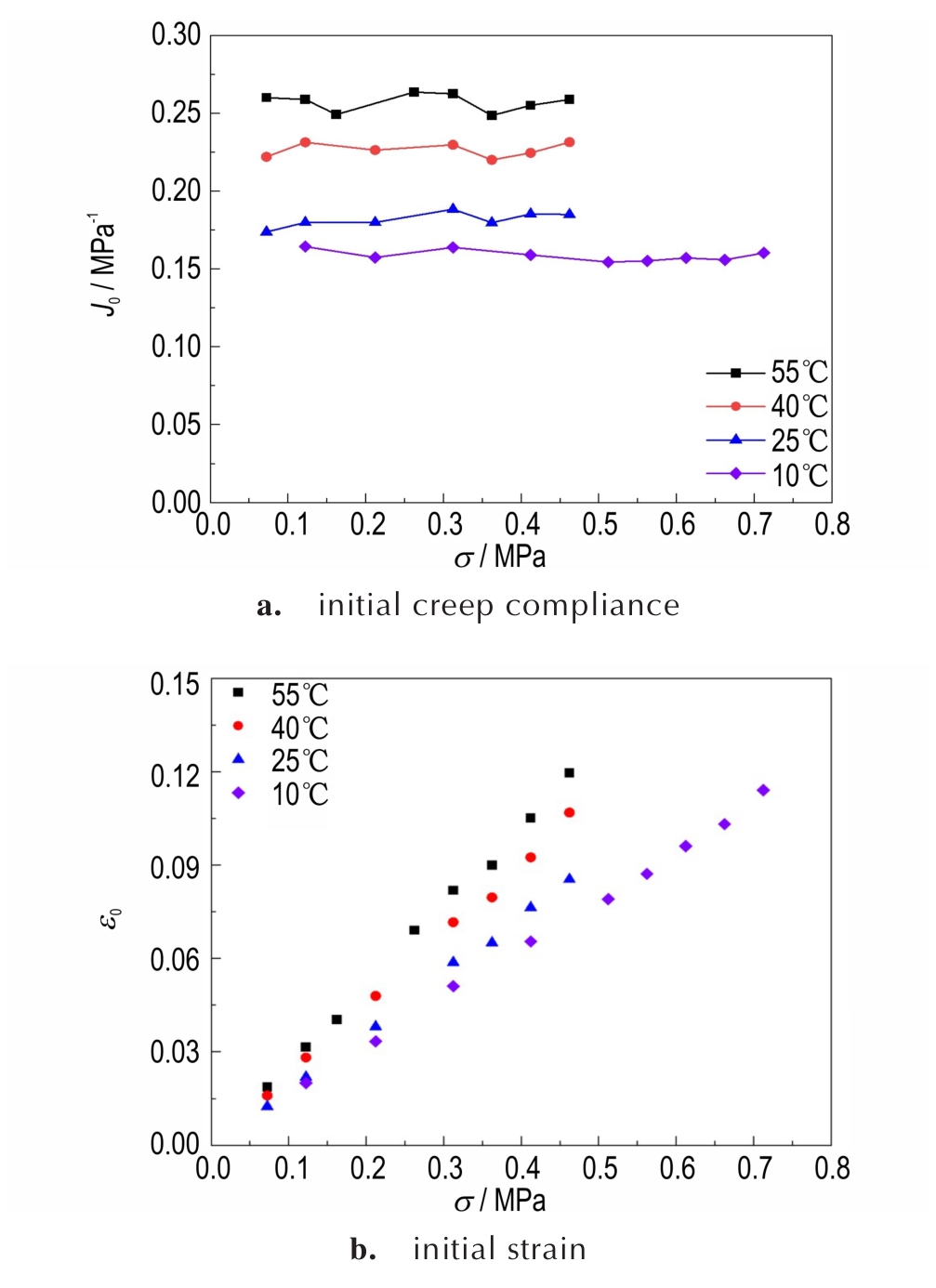

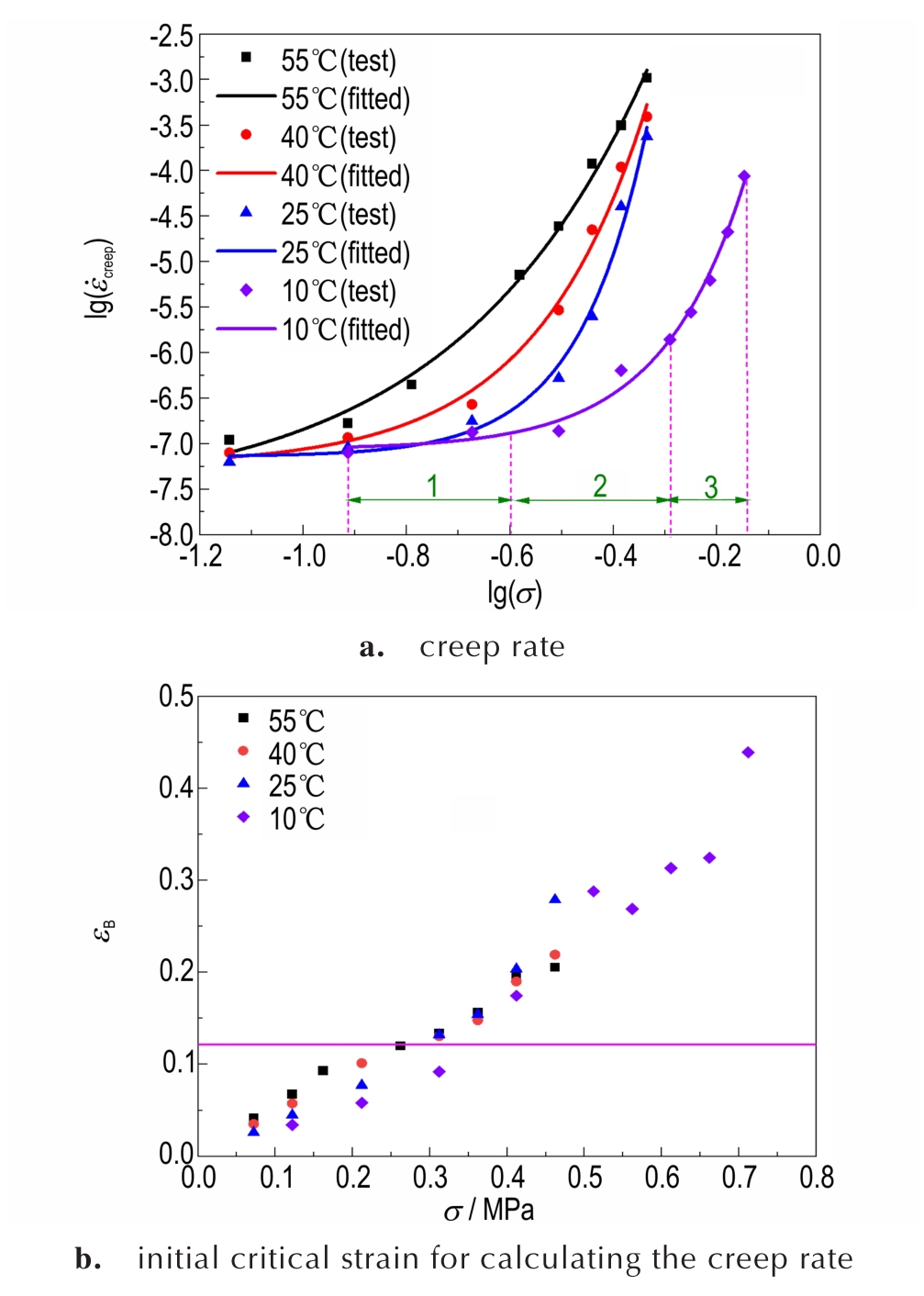

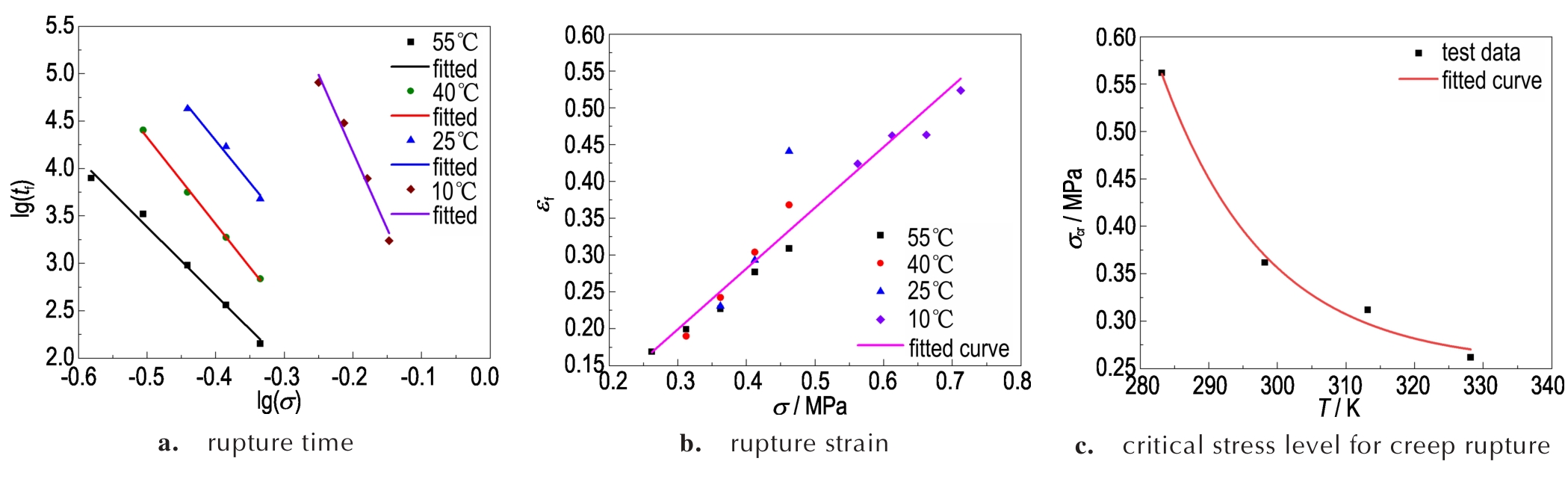

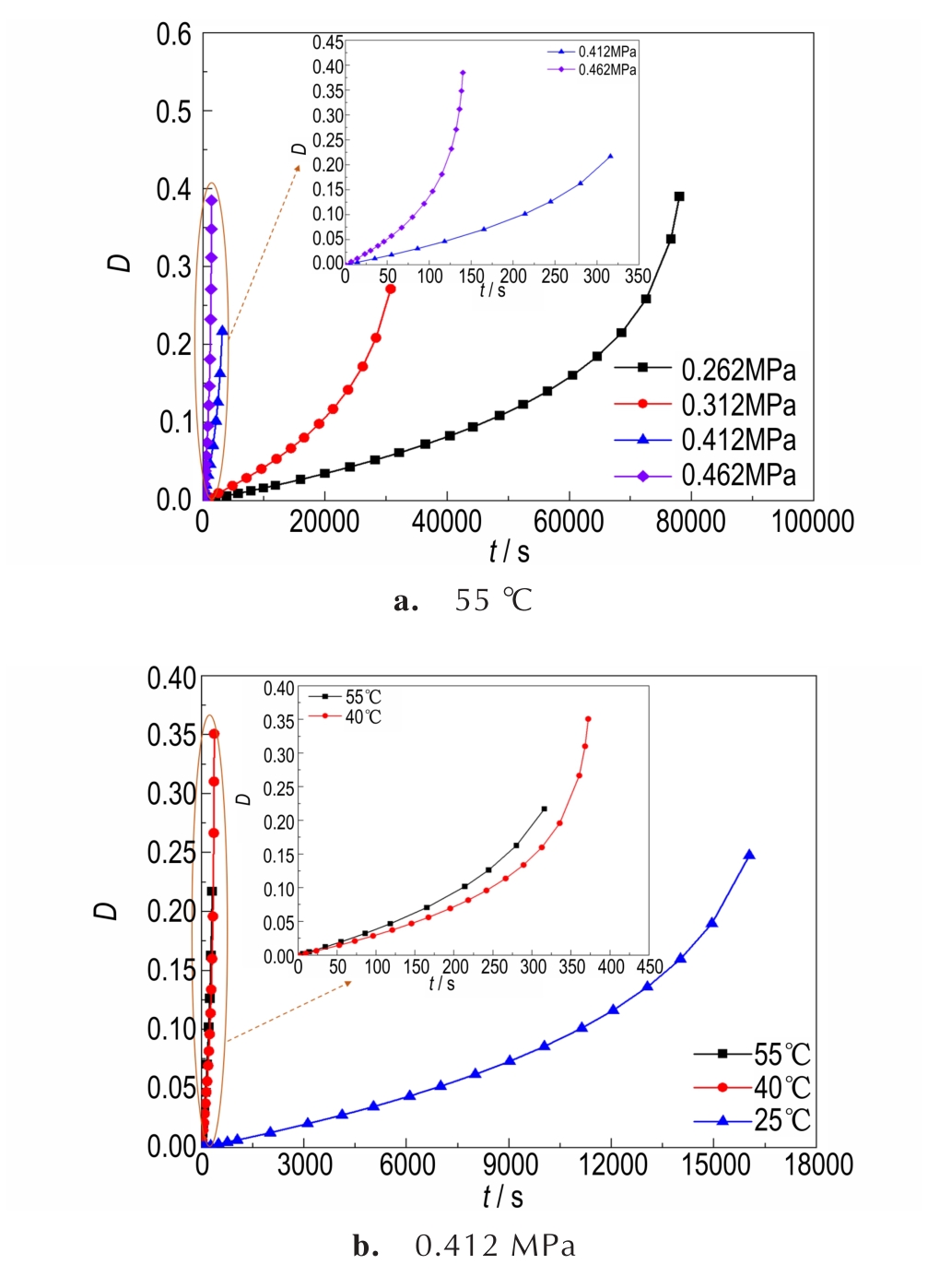

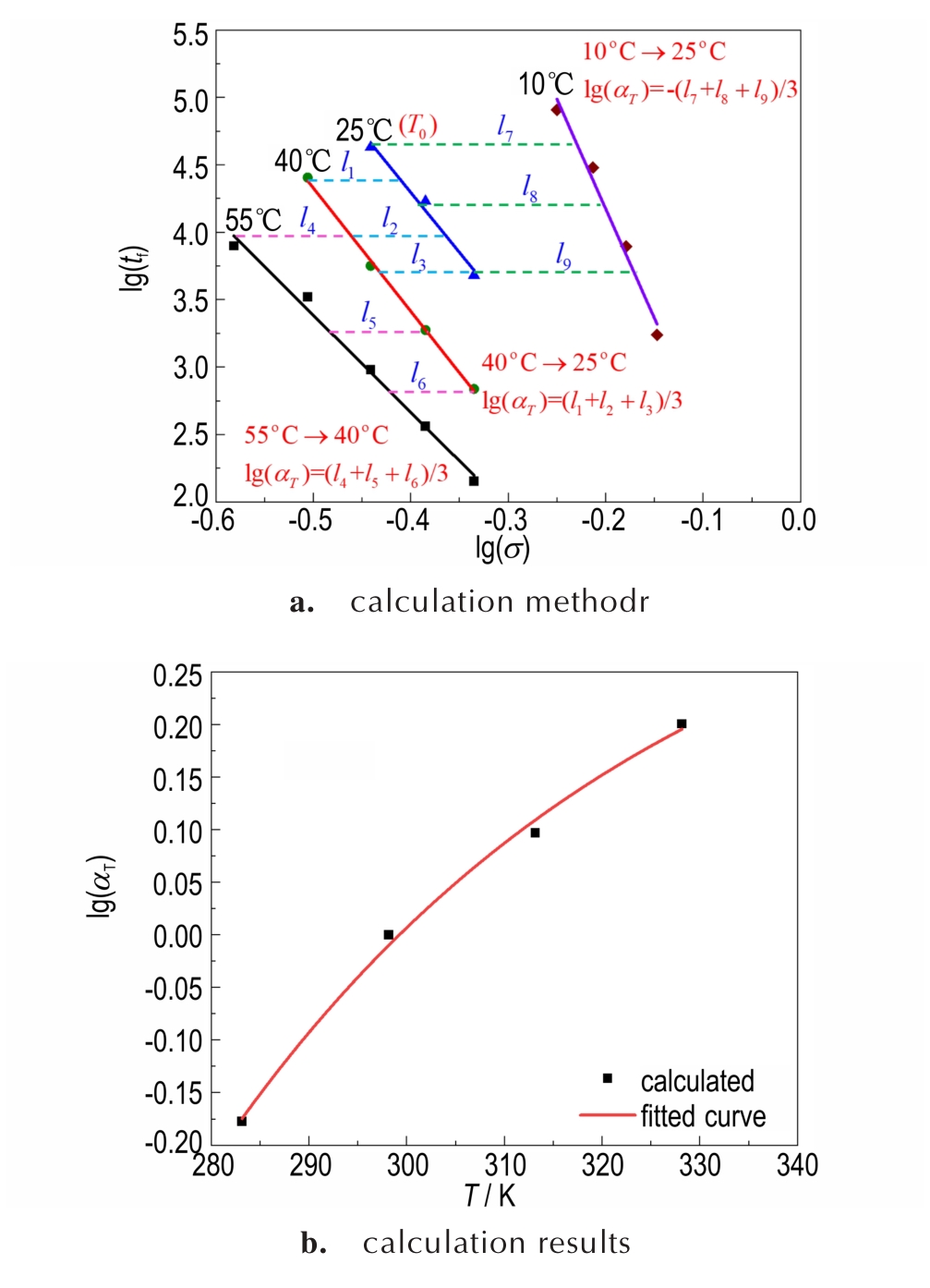

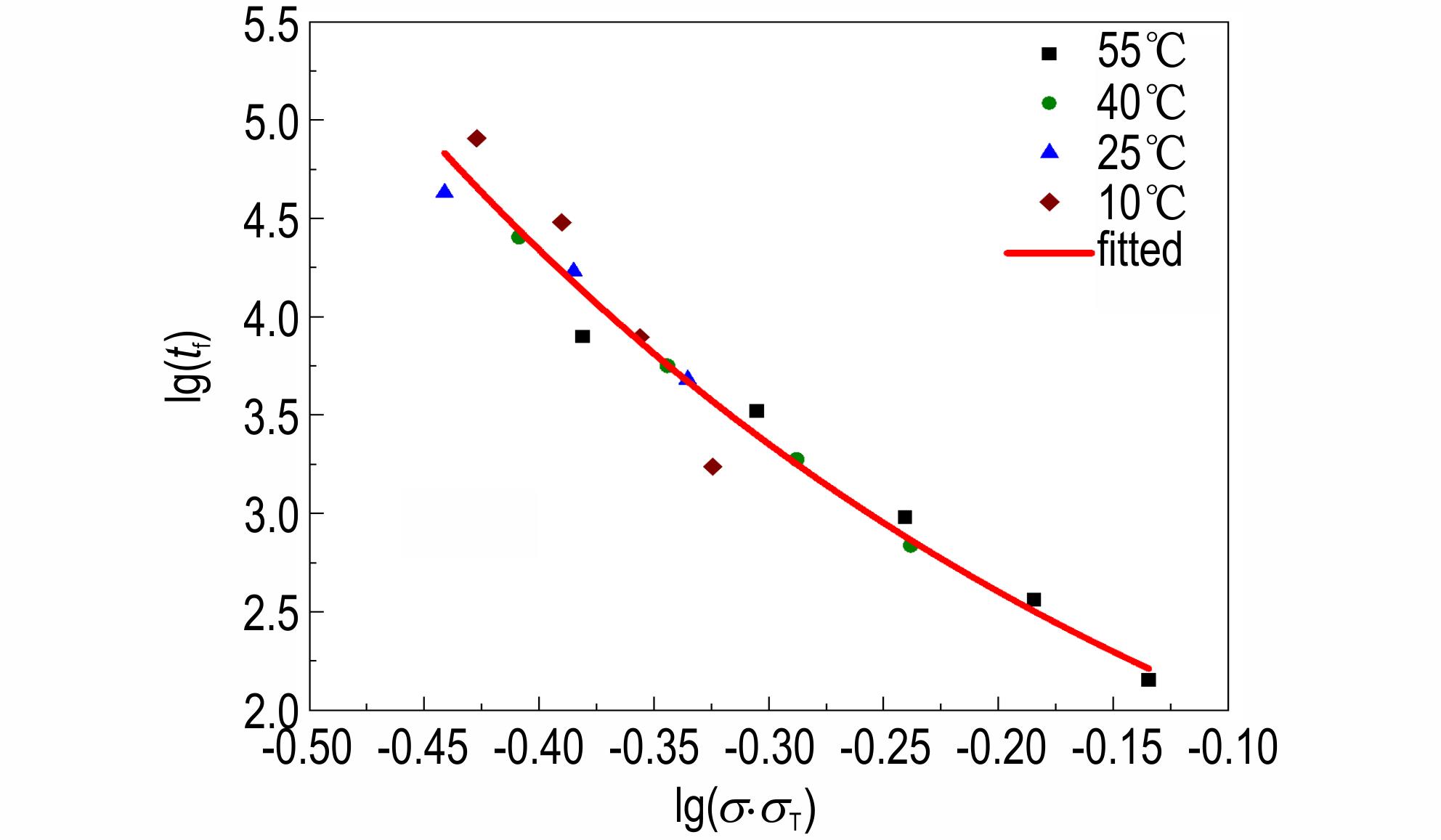

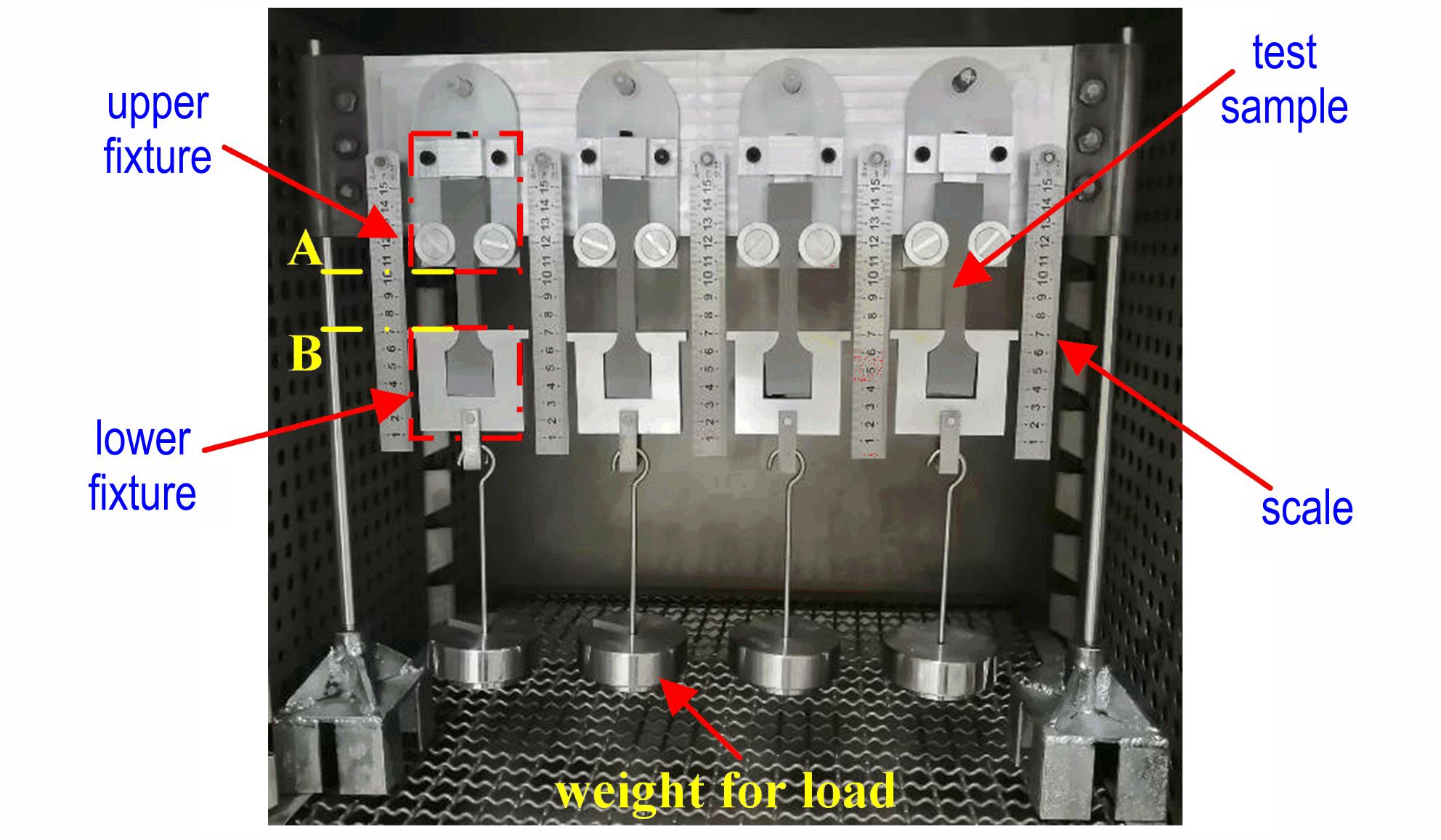

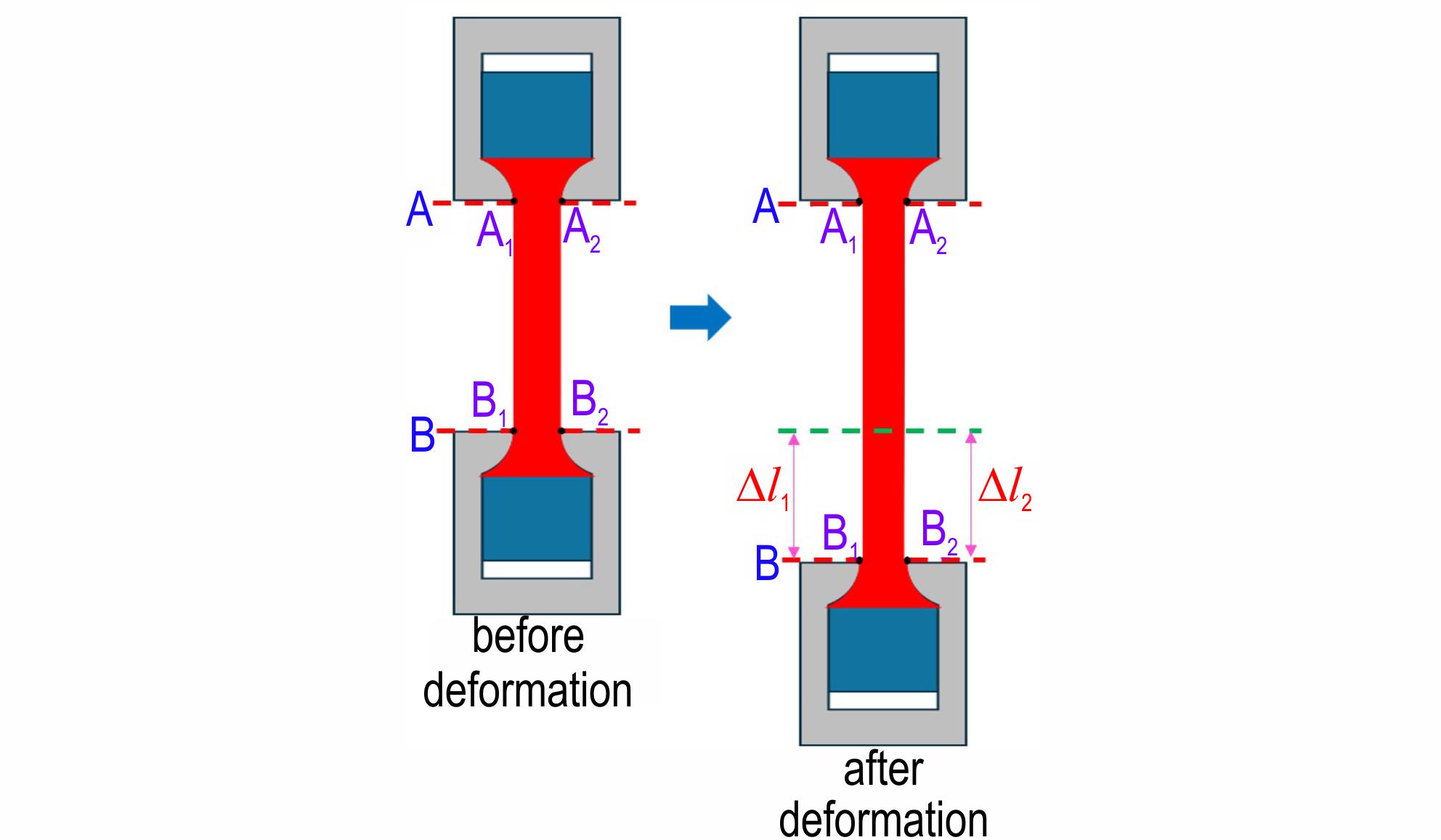

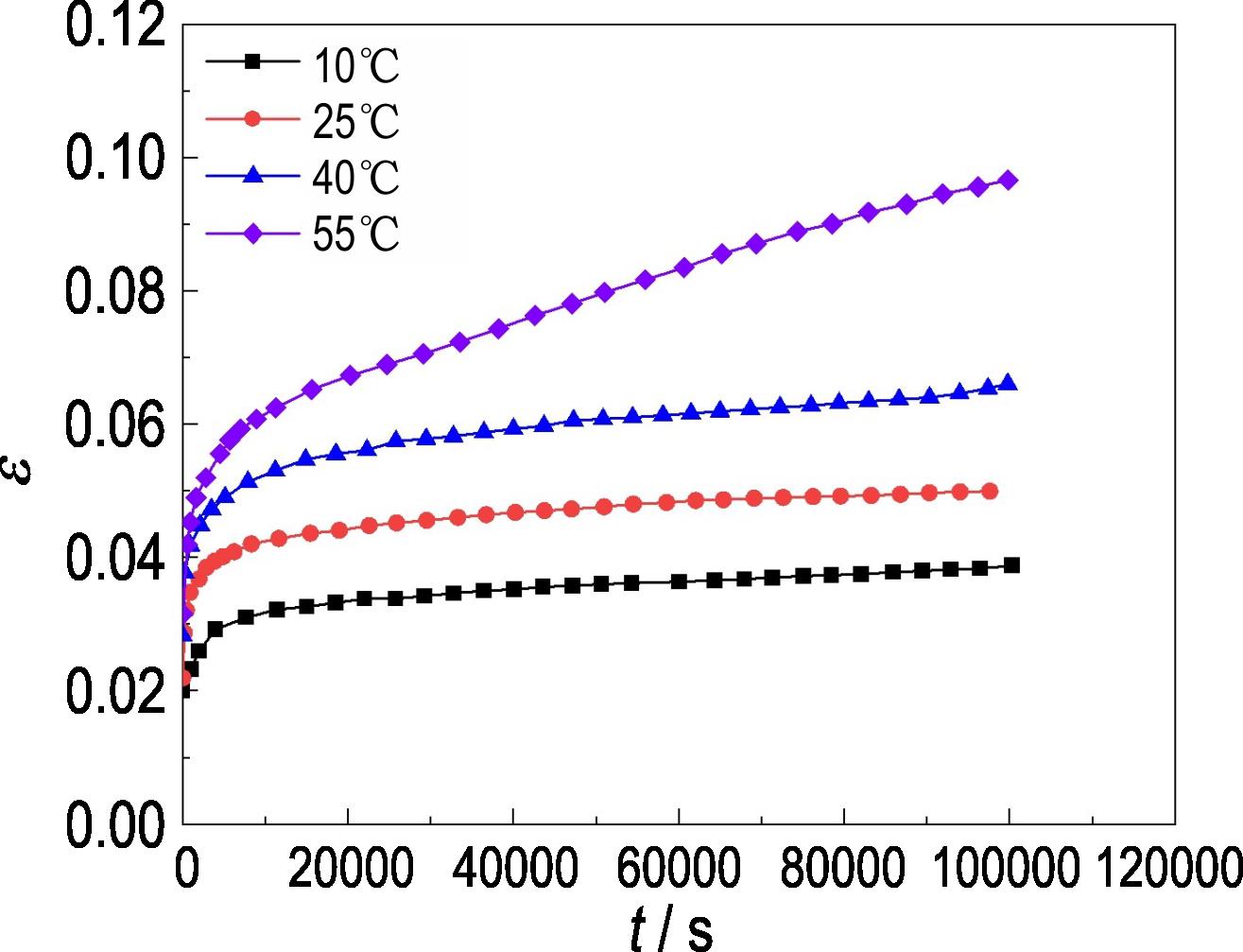

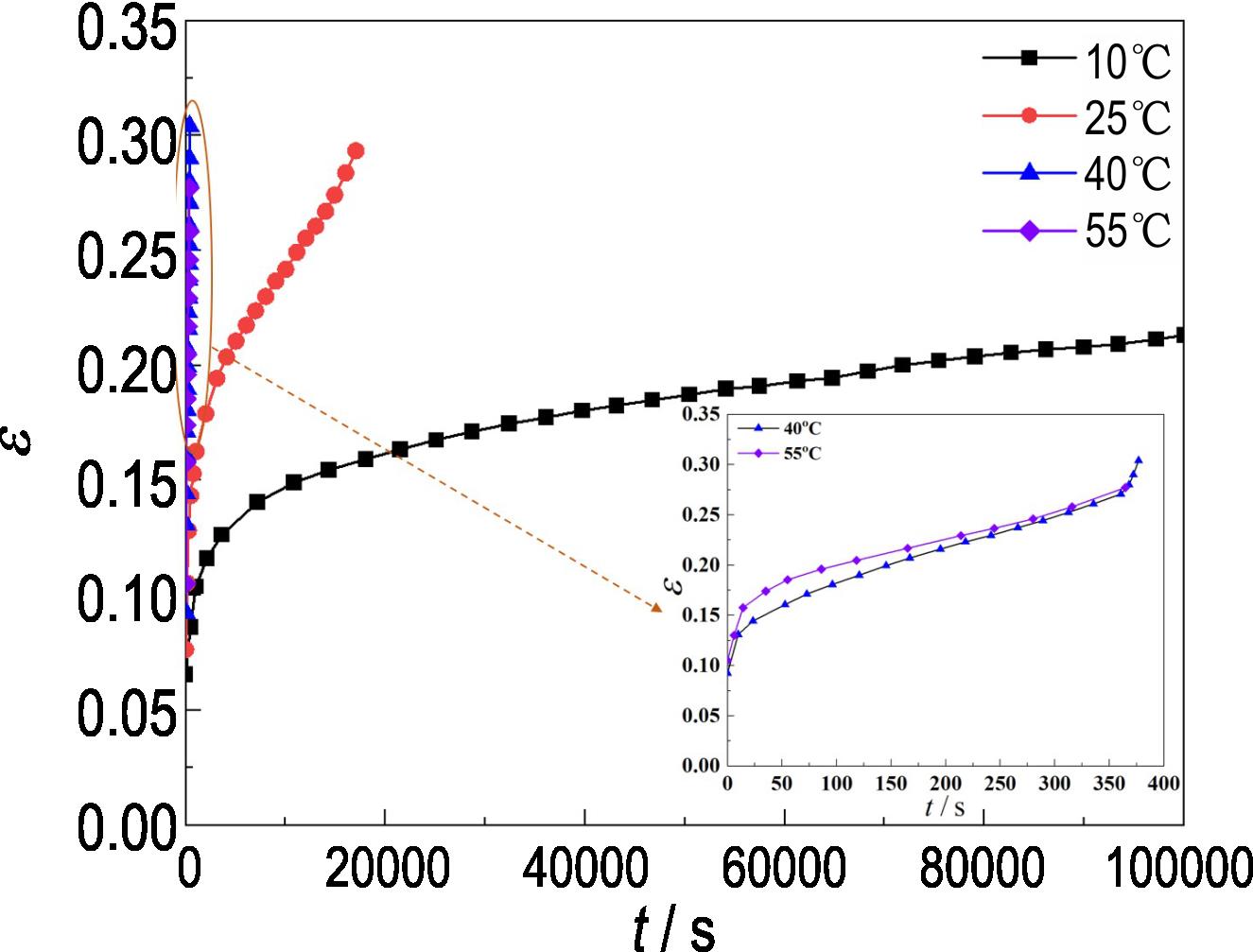

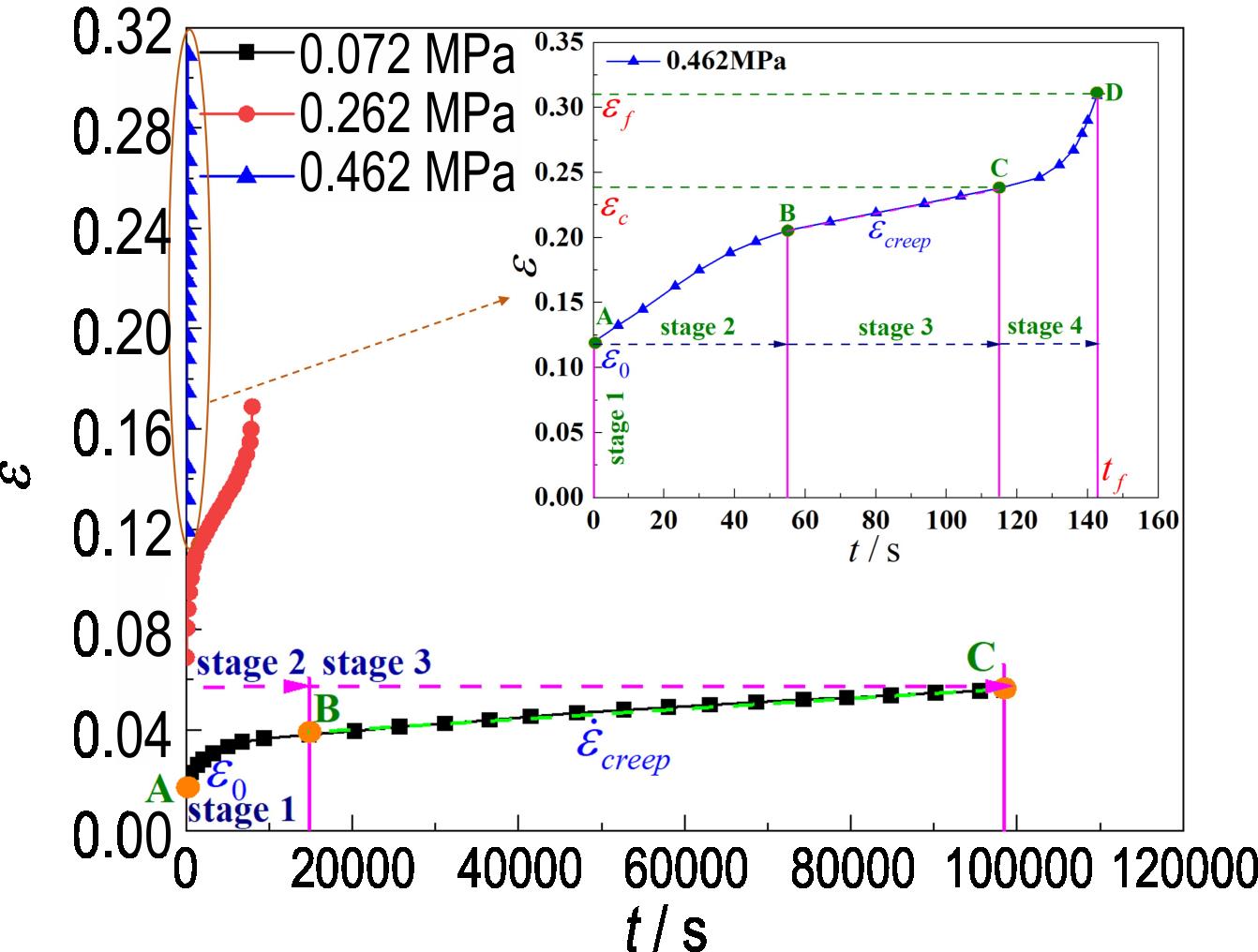

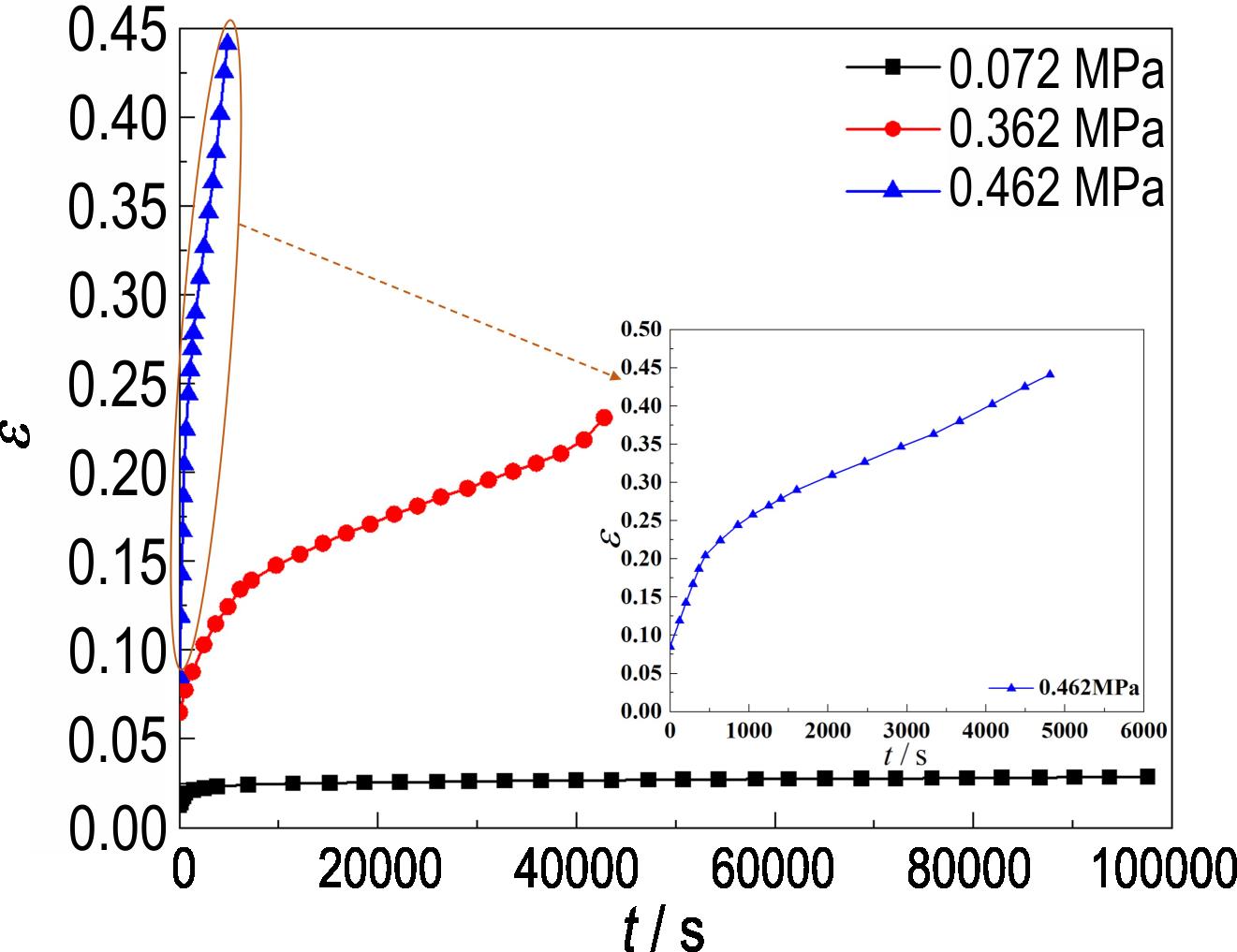

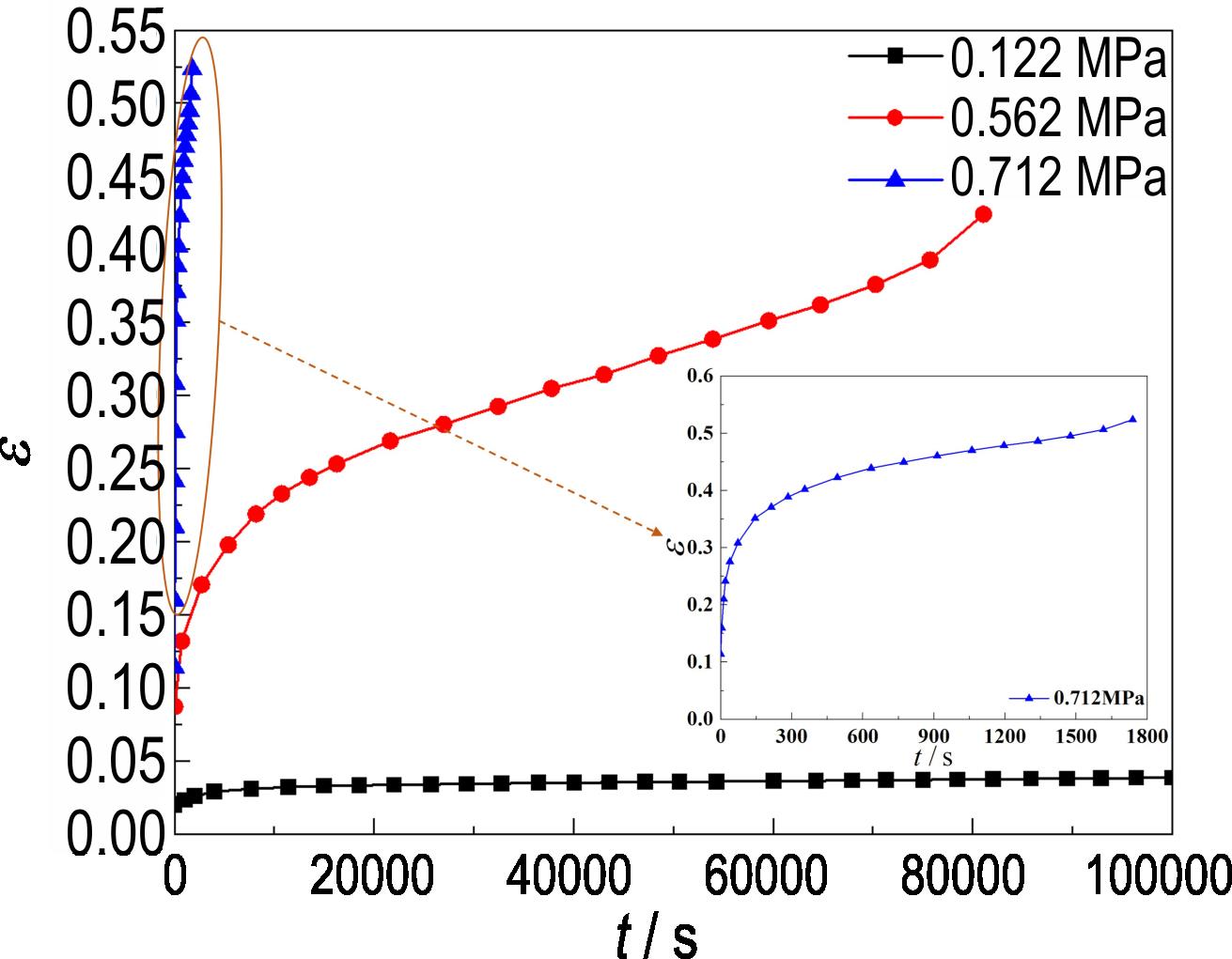

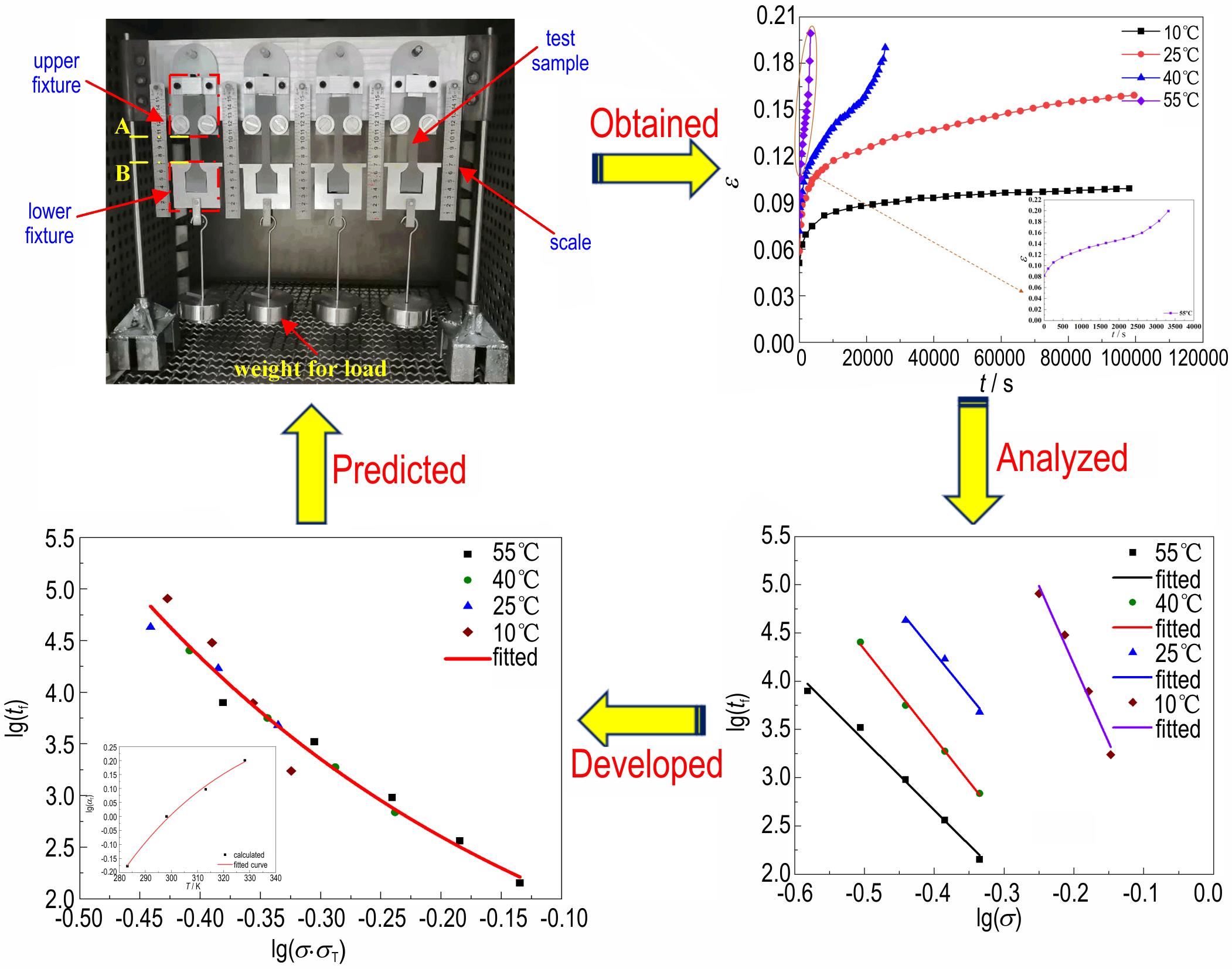

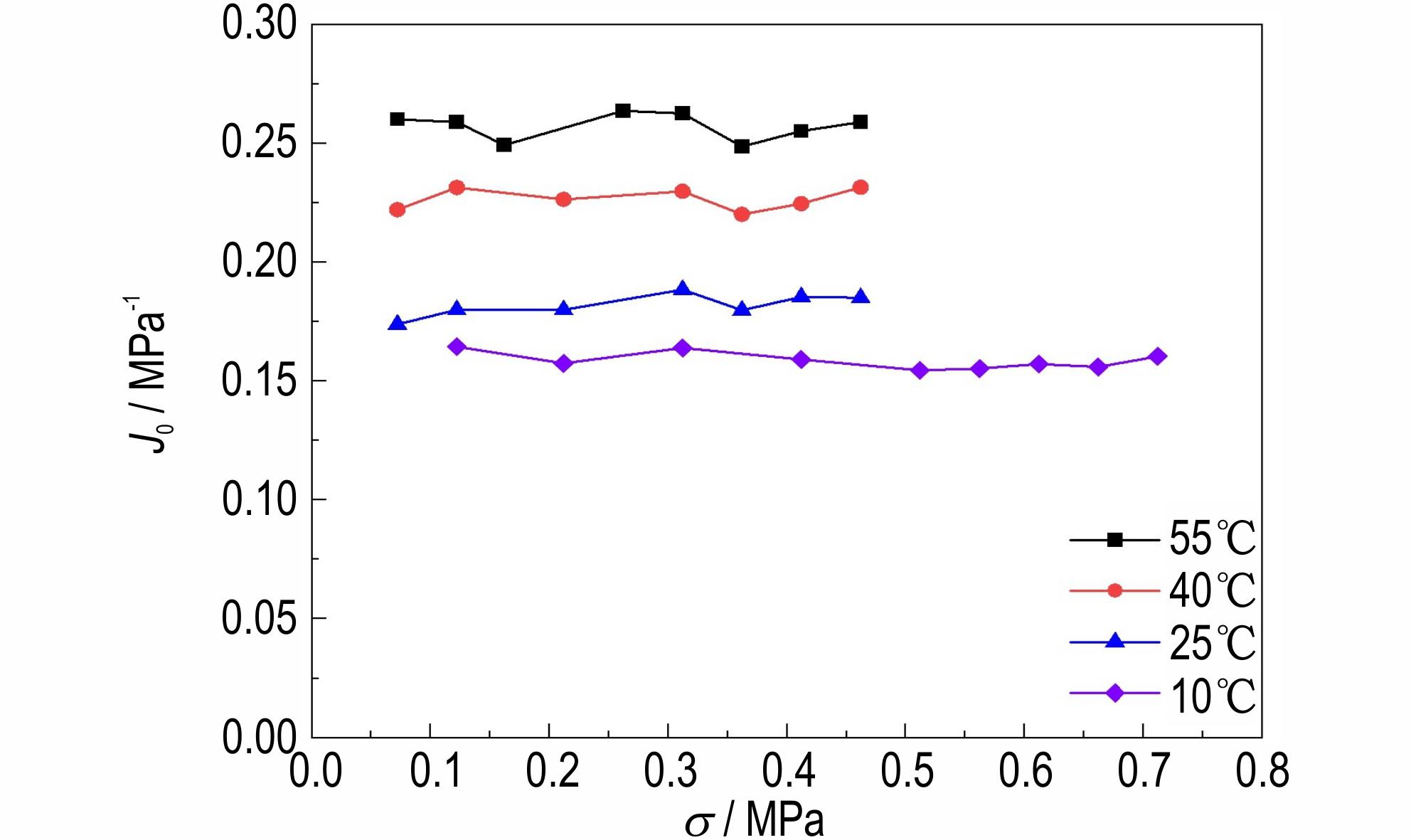

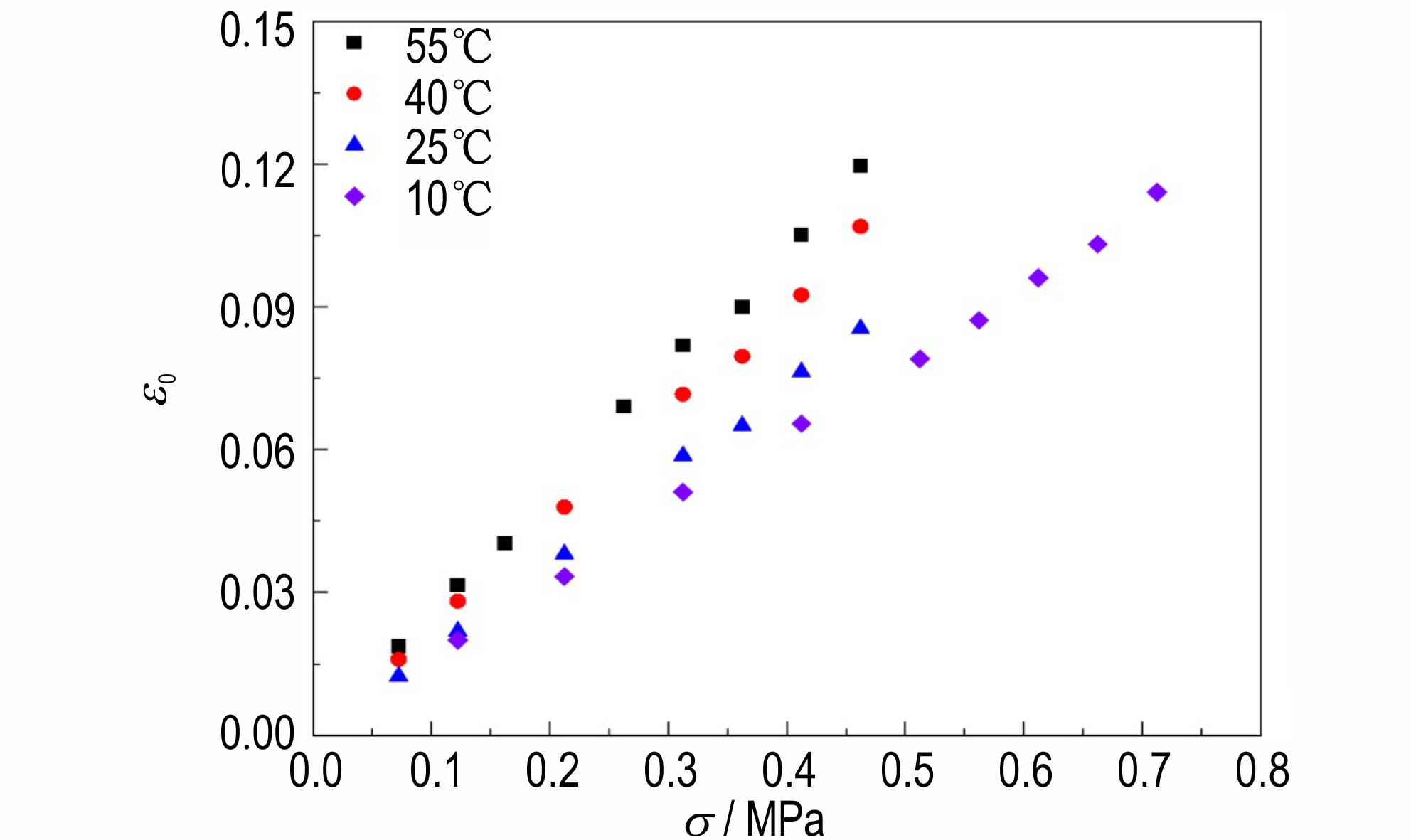

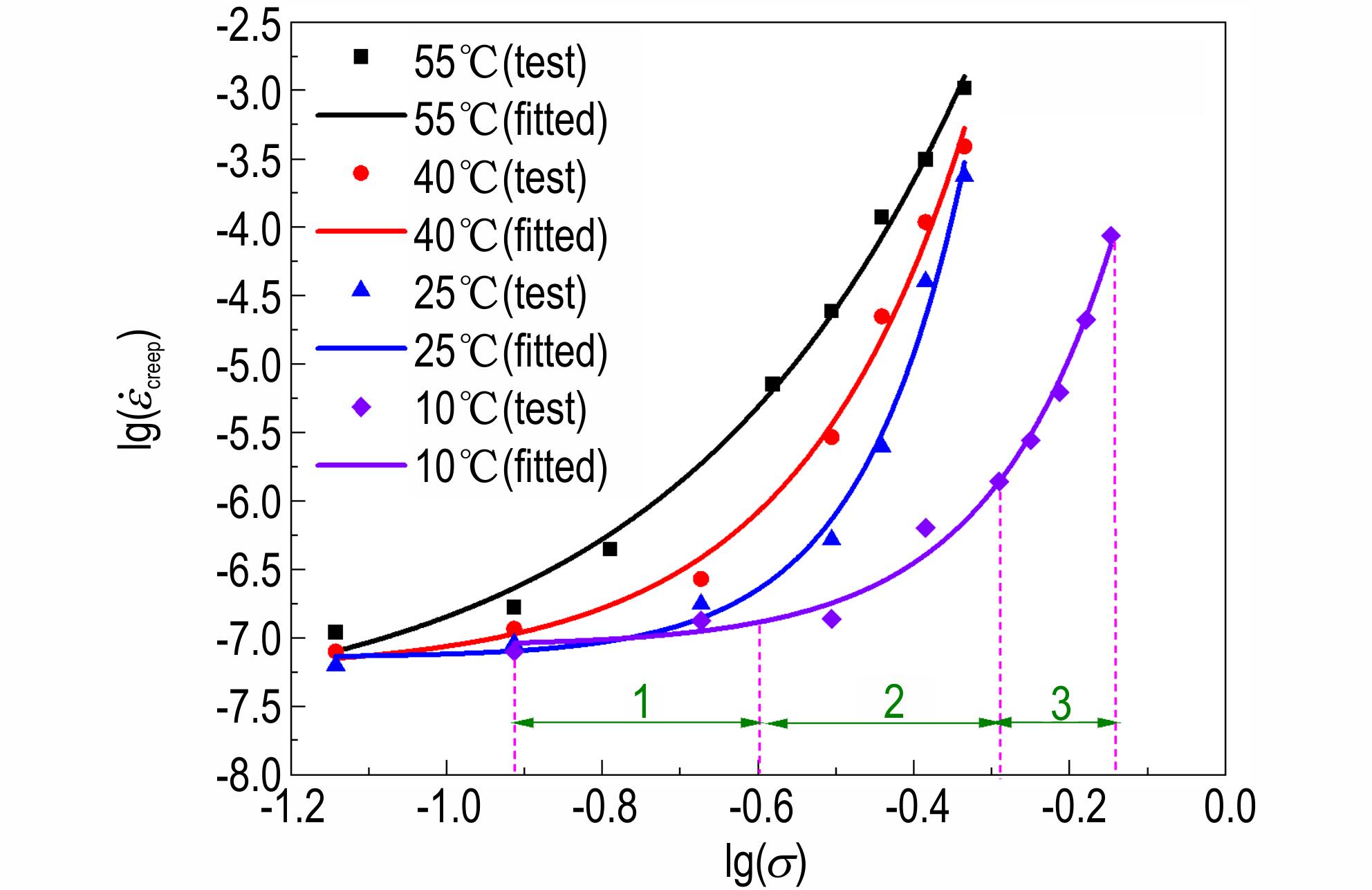

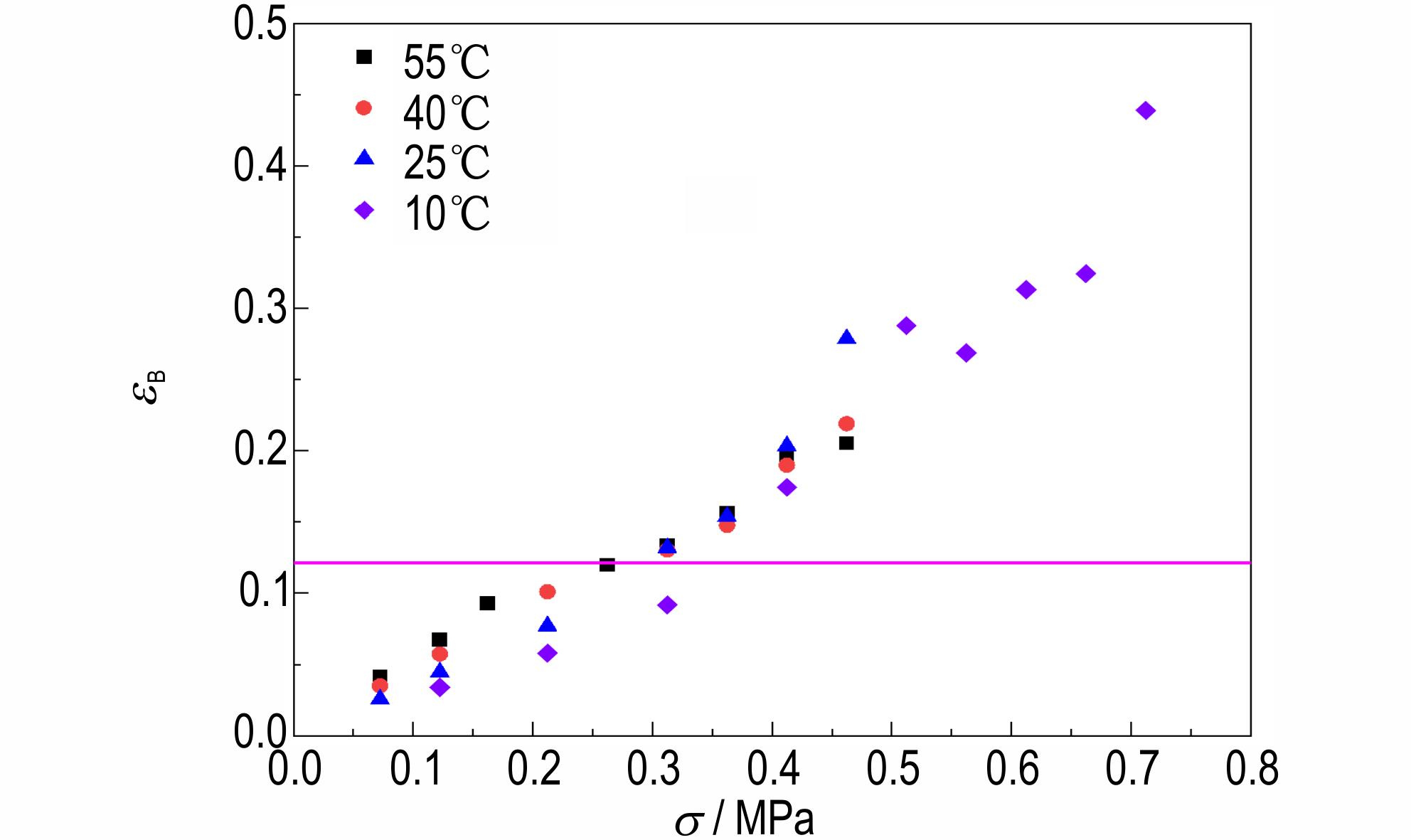

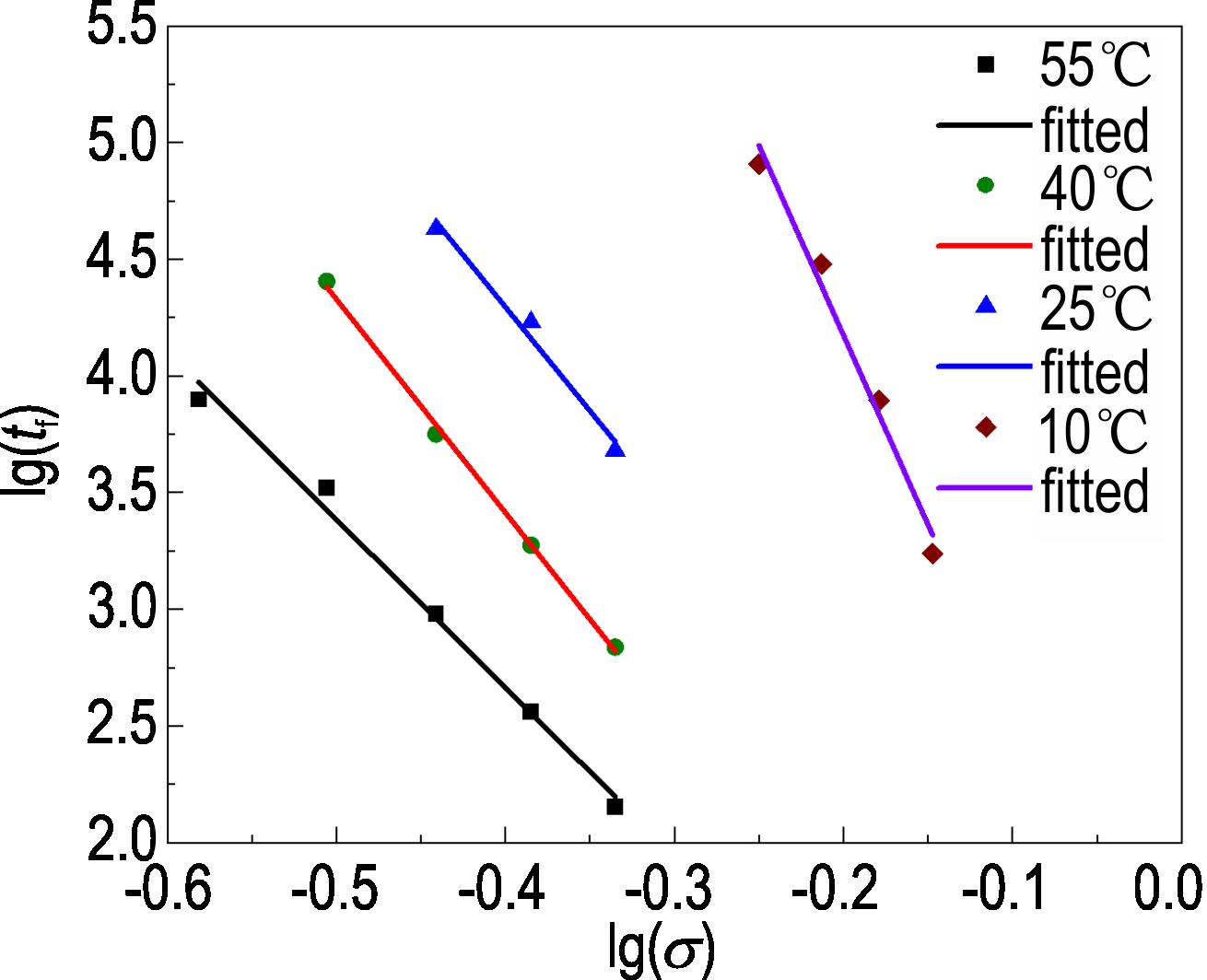

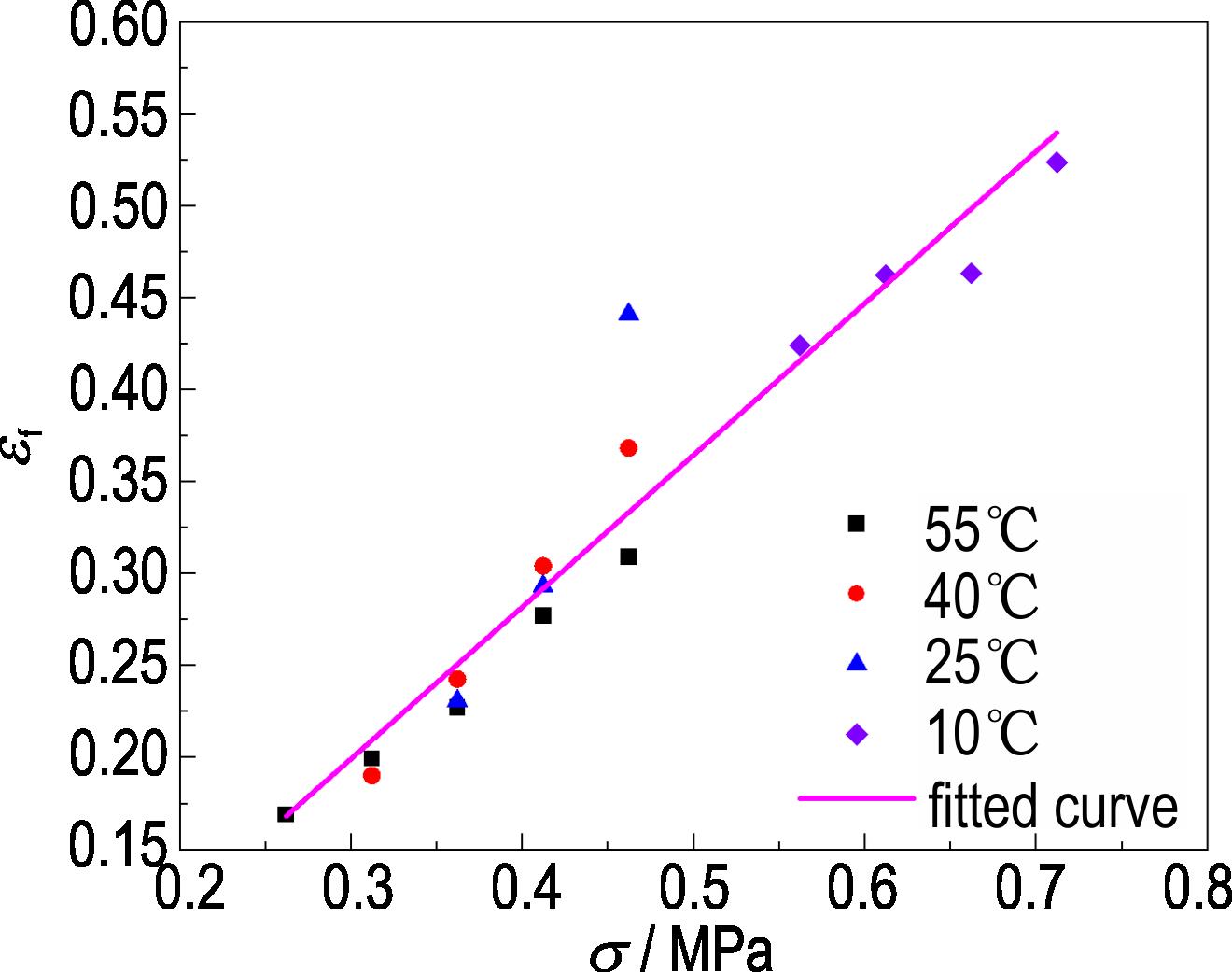

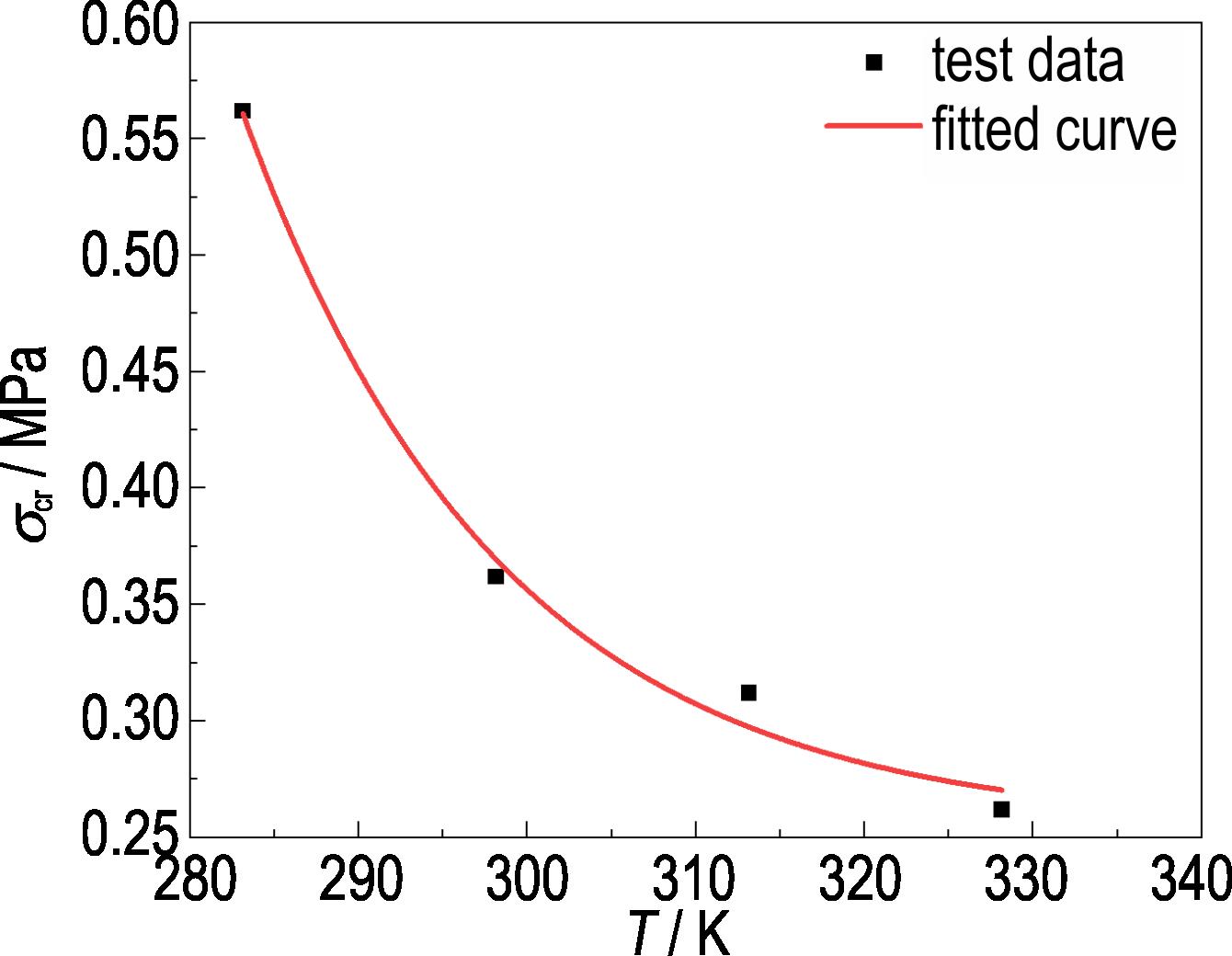

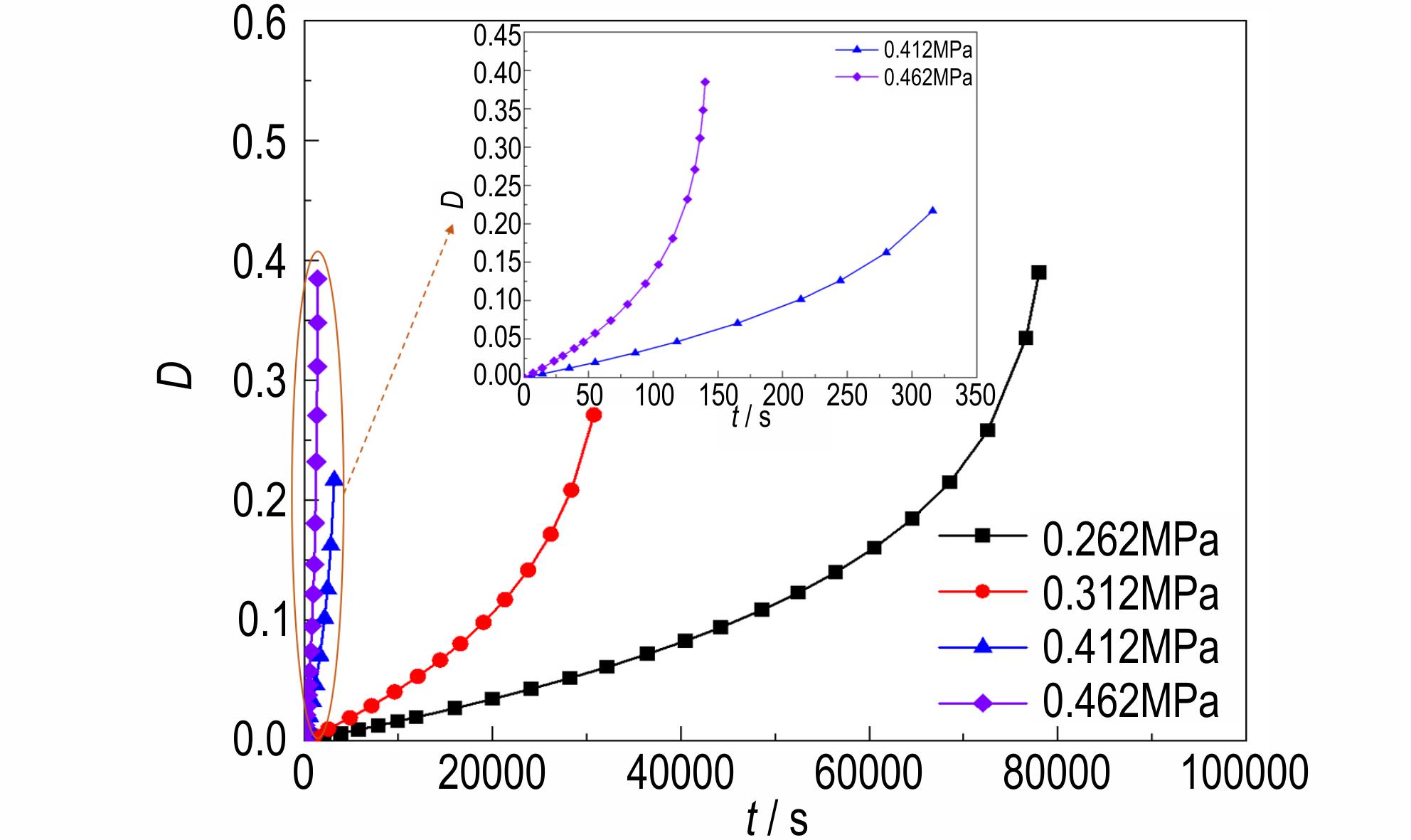

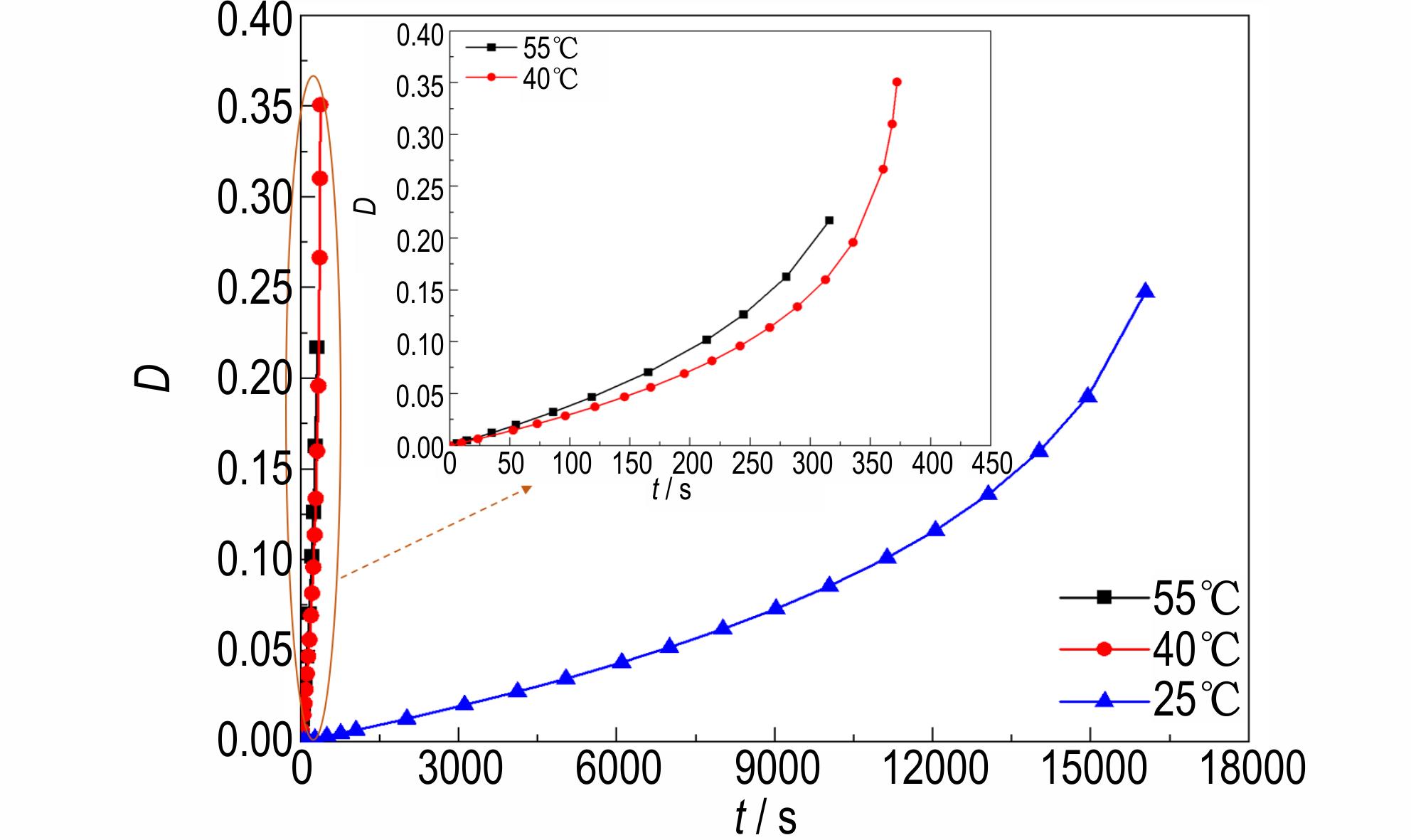

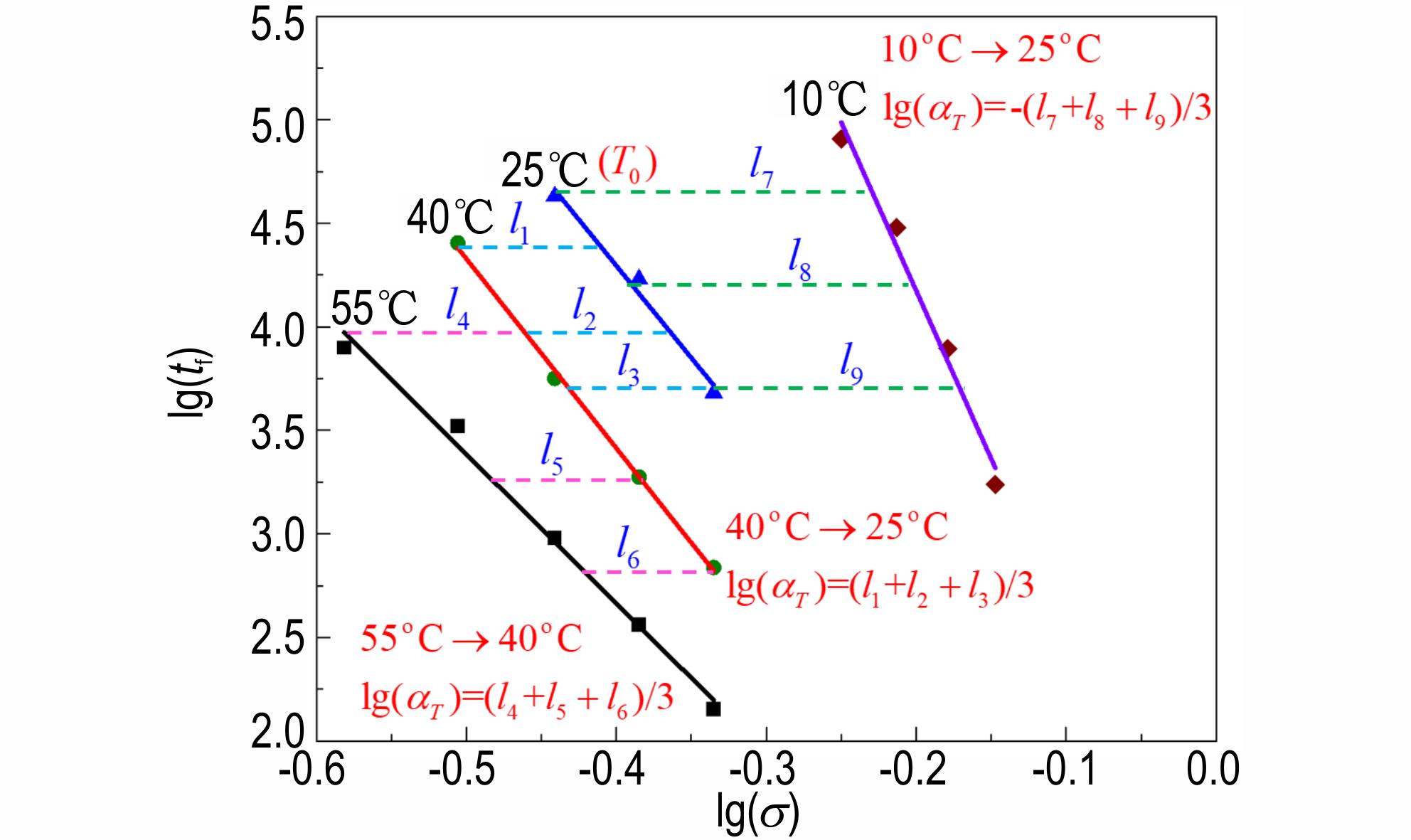

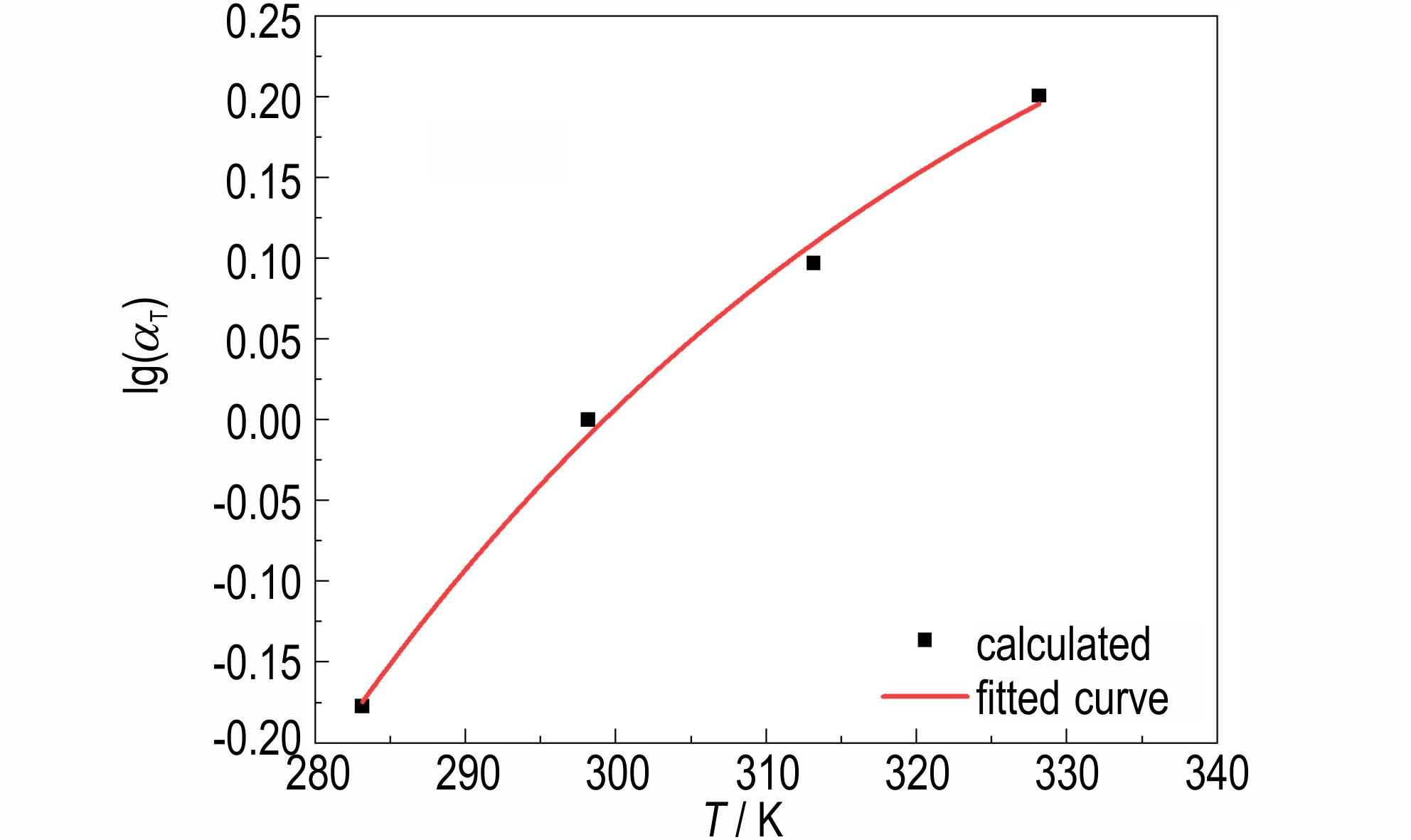

摘要:为研究三组元端羟基聚丁二烯(HTPB)复合固体推进剂在不同温度和应力水平下的蠕变力学性能,基于自研机械式蠕变性能测试装置、温湿度环境箱和高清相机等设备,开展了10 ℃、25 ℃、40 ℃和55 ℃ 4个环境温度下0.072~0.712 MPa应力水平范围内推进剂的蠕变力学响应测试,获得了应变-蠕变时间曲线及典型力学性能参数随试验环境温度和应力水平的变化规律,并建立了反映较宽加载条件下推进剂破坏性能的蠕变断裂时间主曲线。结果表明,随应力水平提高,推进剂的应变-蠕变时间曲线特性由3阶段转变为4阶段,而环境温度的升高可降低使曲线特性呈现4阶段的临界应力水平,且该应力水平满足指数型下降规律,其数值从10 ℃条件下的0.562 MPa降至55 ℃时的0.262 MPa,降低比值达53.38%;推进剂的初始蠕变柔量随环境温度升高而增大,但几乎不随应力水平升高而改变。当环境温度和应力水平均升高时,蠕变速率增大、蠕变断裂时间缩短、累积损伤程度增大、累积损伤速率加快,而断裂应变总体上仅对应力水平的改变比较敏感,且随应力水平提高而呈线性增加趋势。55 ℃、0.412 MPa作用下的蠕变速率约为10 ℃同等应力水平时的493倍,蠕变断裂时间约为25 ℃同等应力水平时的2.14%;基于不同环境温度下的蠕变断裂时间和应力水平的双对数试验数据,利用环境温度-应力水平等效关系,建立了推进剂的蠕变断裂时间主曲线,并获得了主曲线和温度移位因子的指数型数学表达式,采用该表达式经计算确保25 ℃条件下立式贮存的SRM药柱在15年内不发生蠕变断裂破坏的加载应力水平应低于0.2176 MPa。

-

优先出版日期:2025-06-11 DOI: 10.11943/CJEM2025064

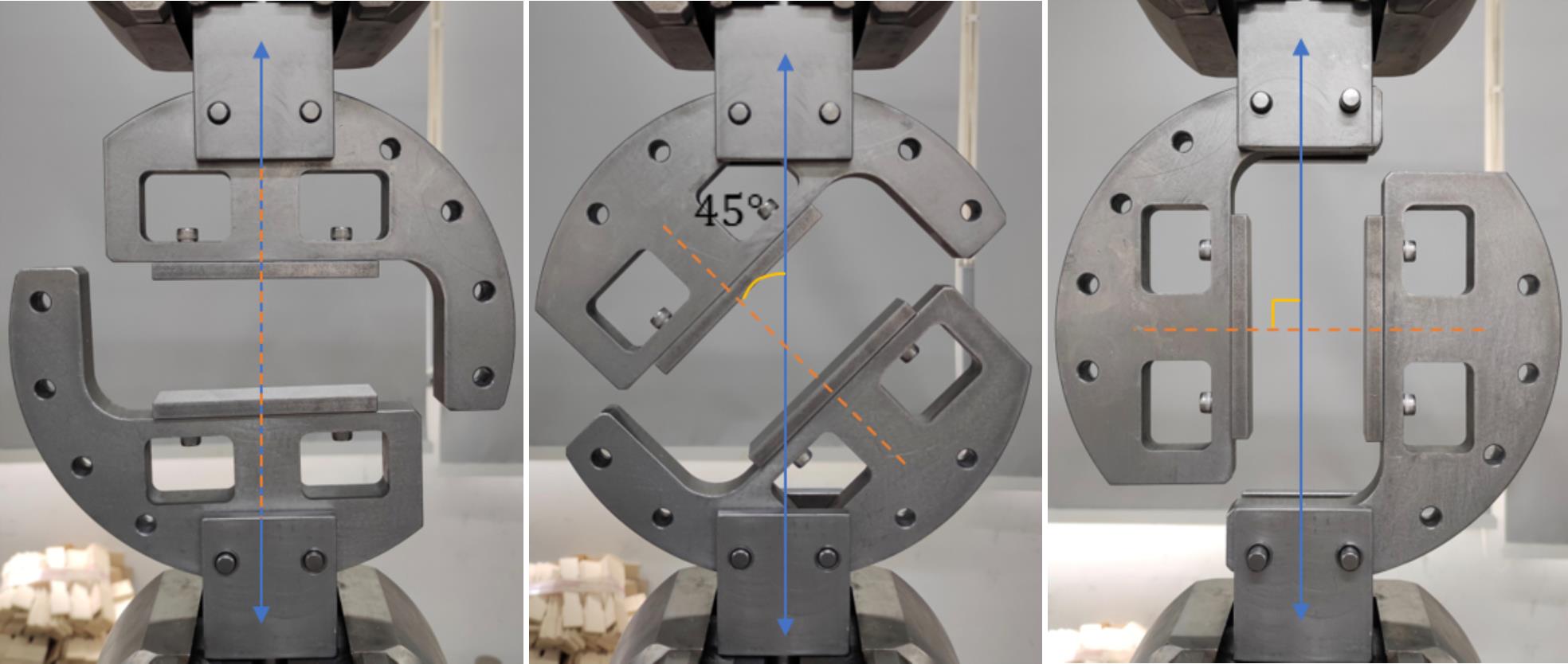

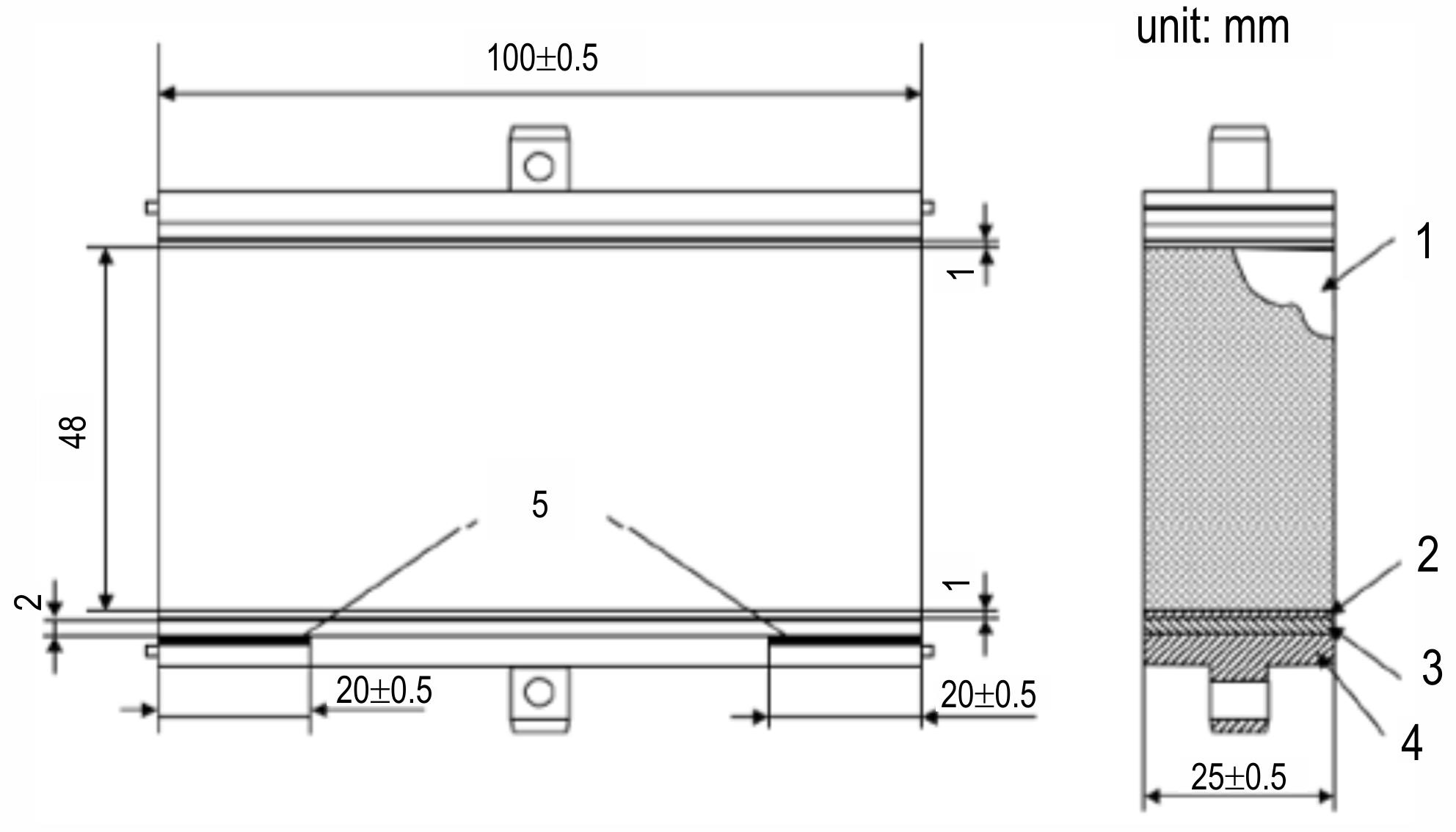

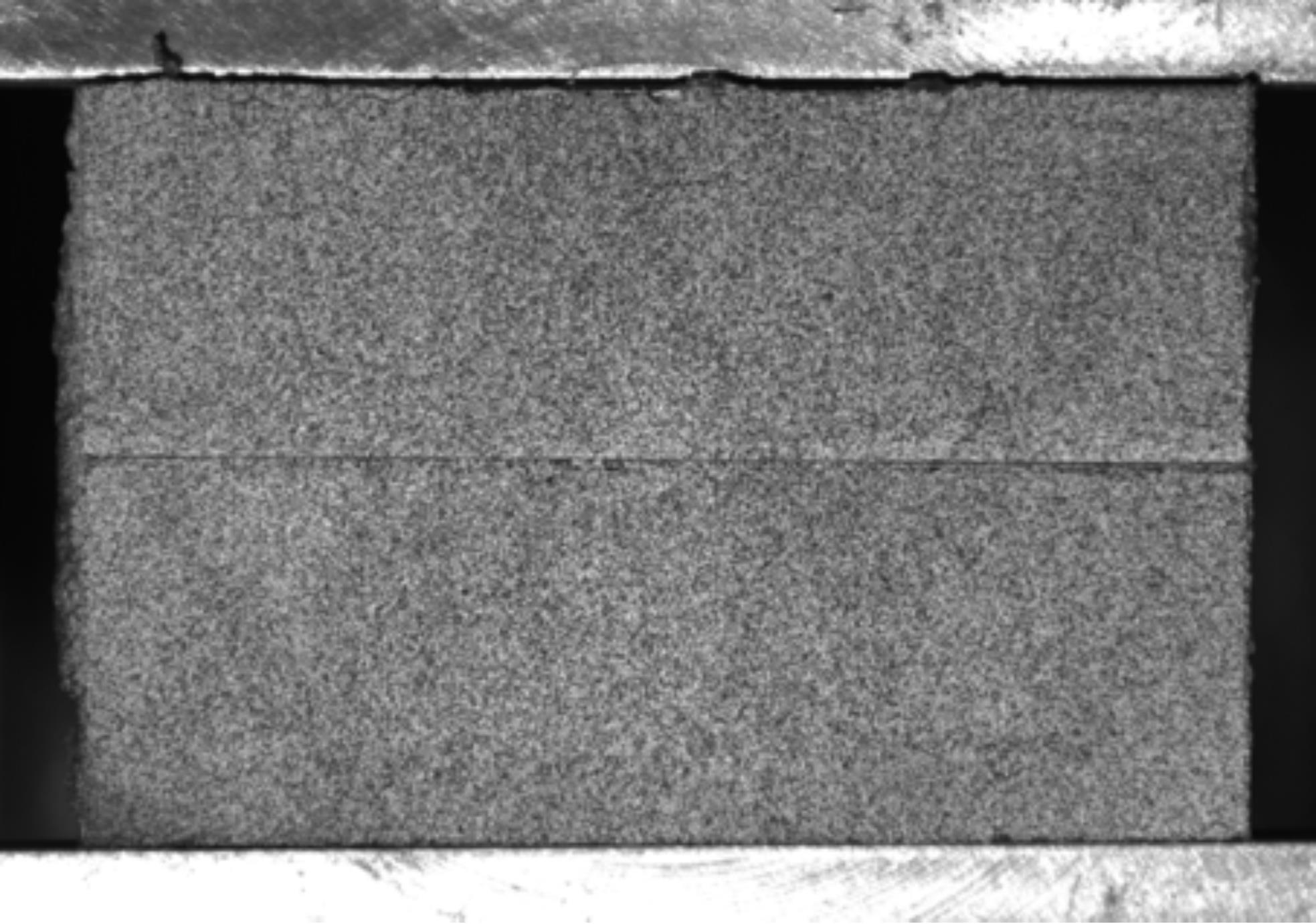

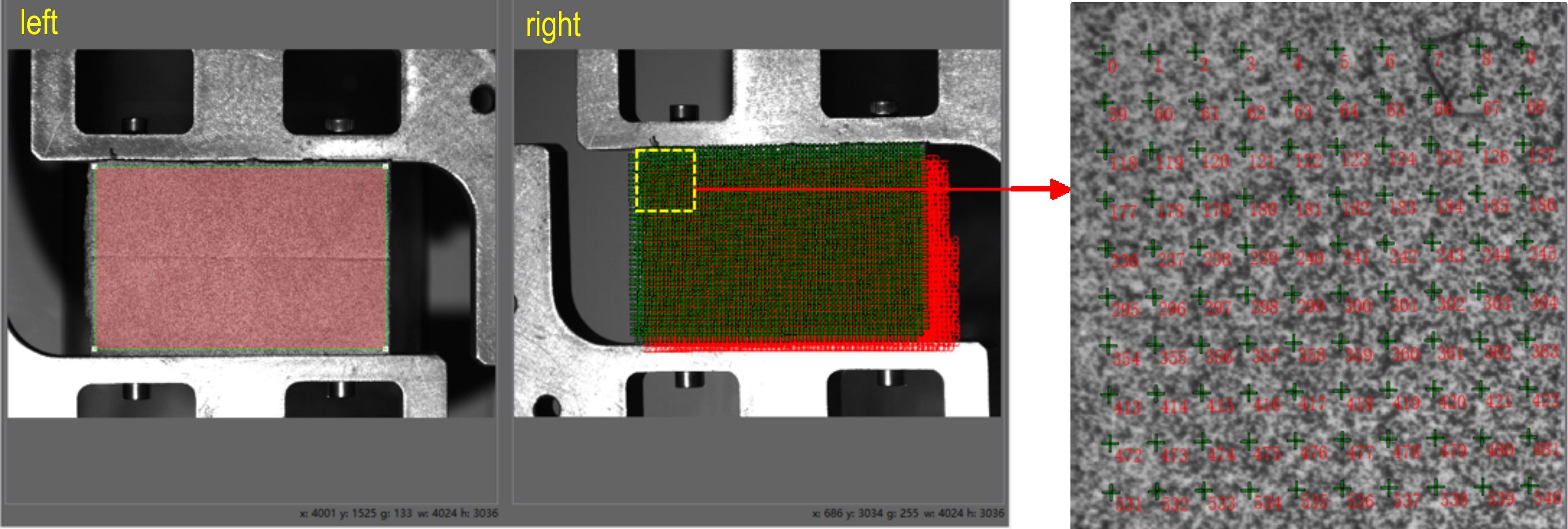

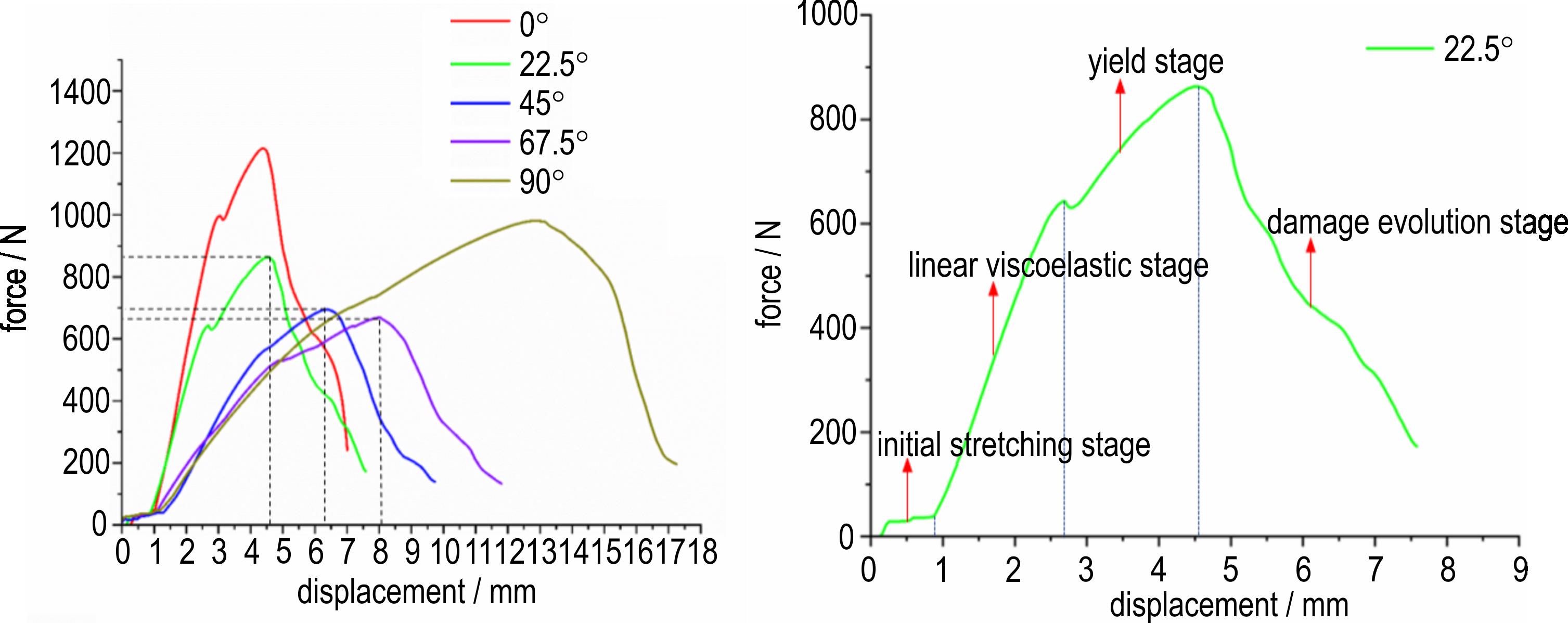

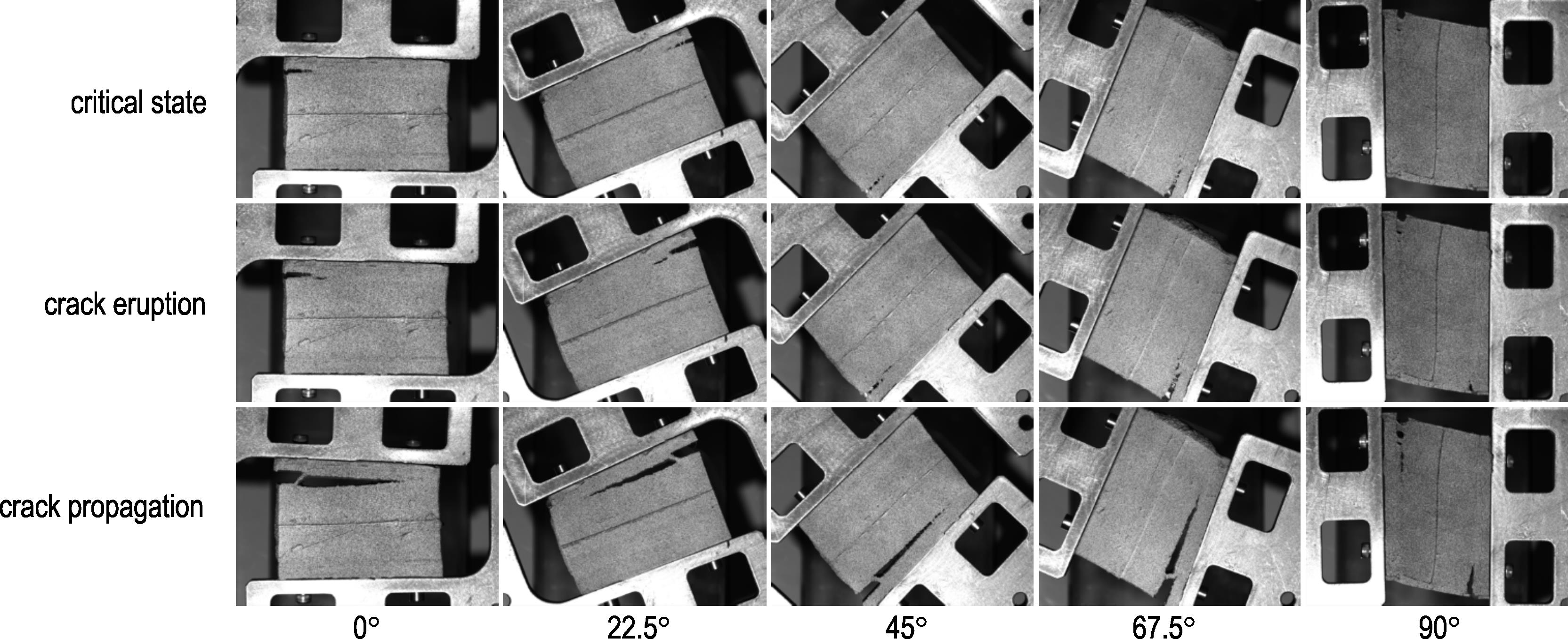

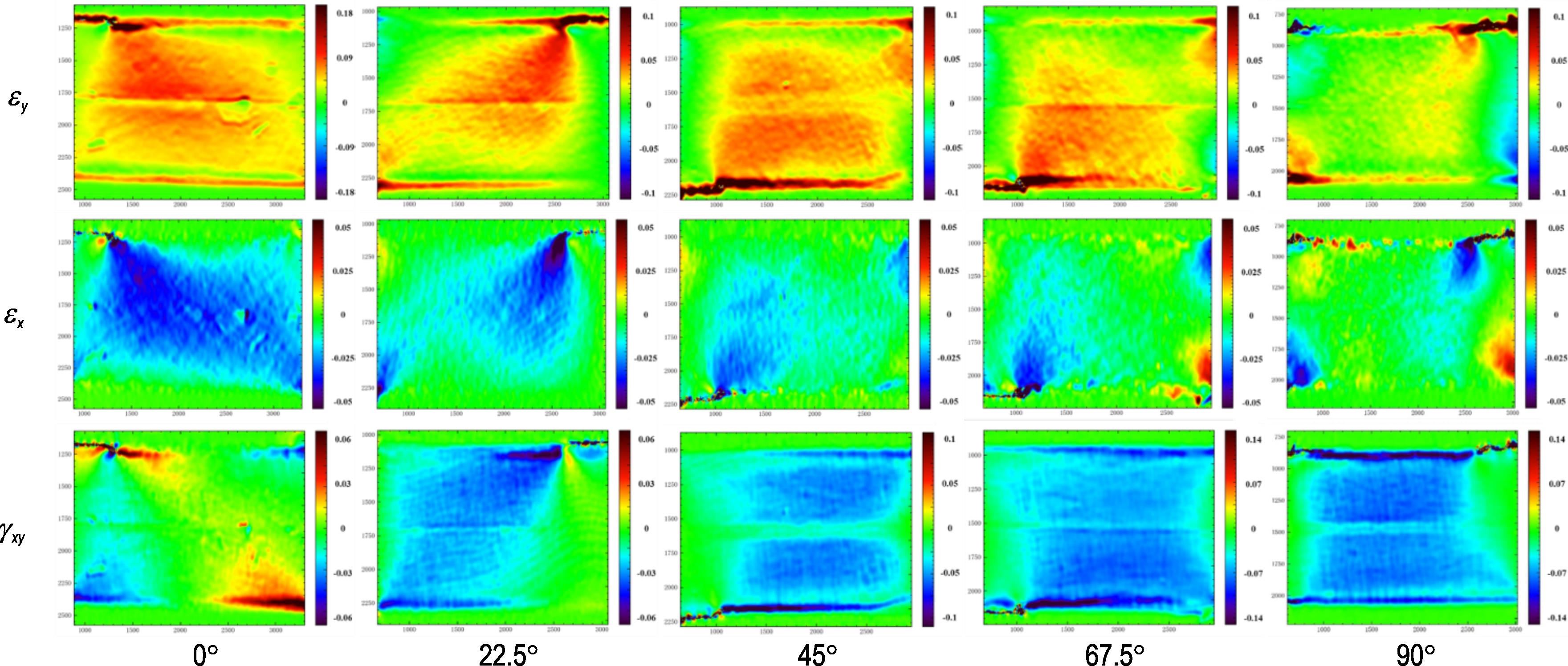

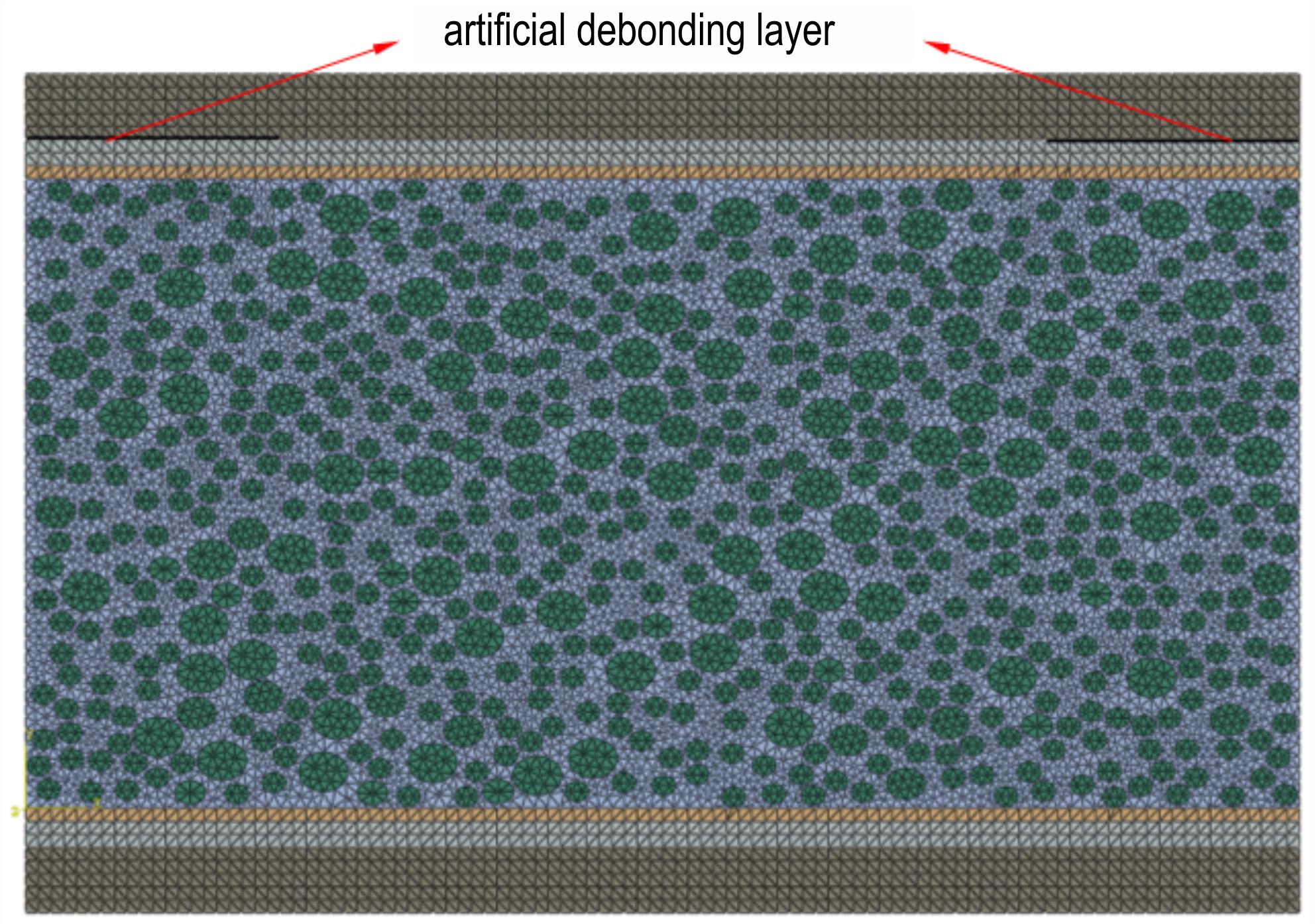

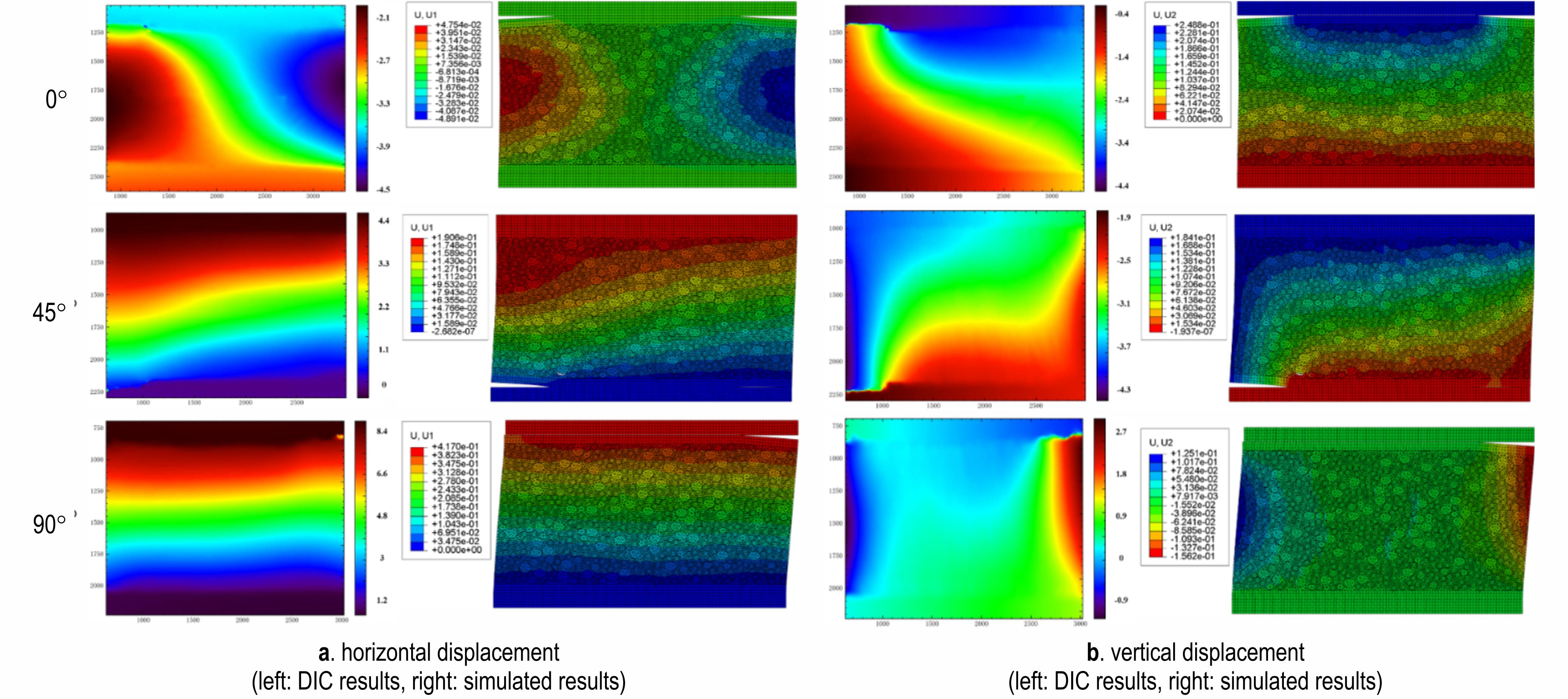

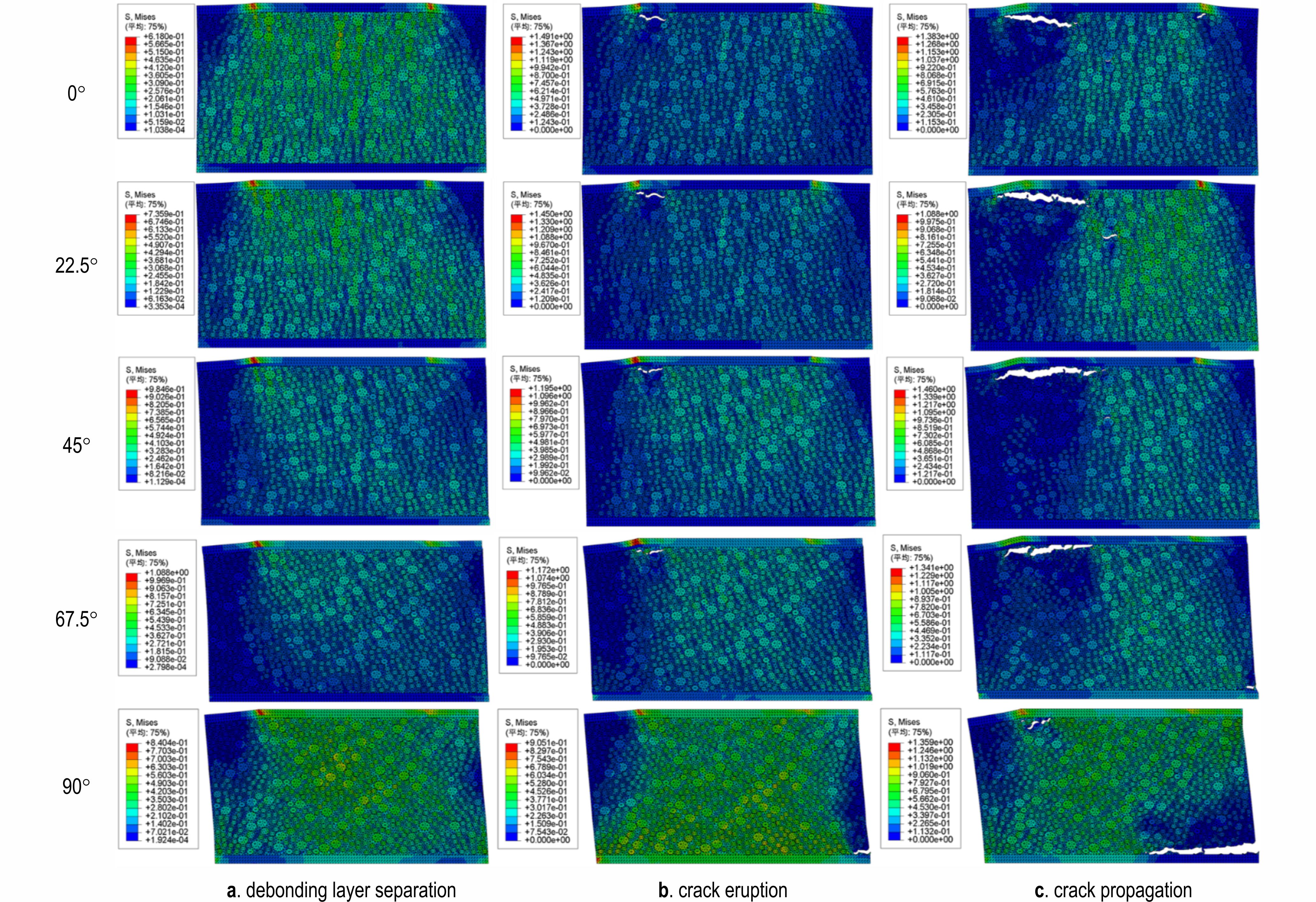

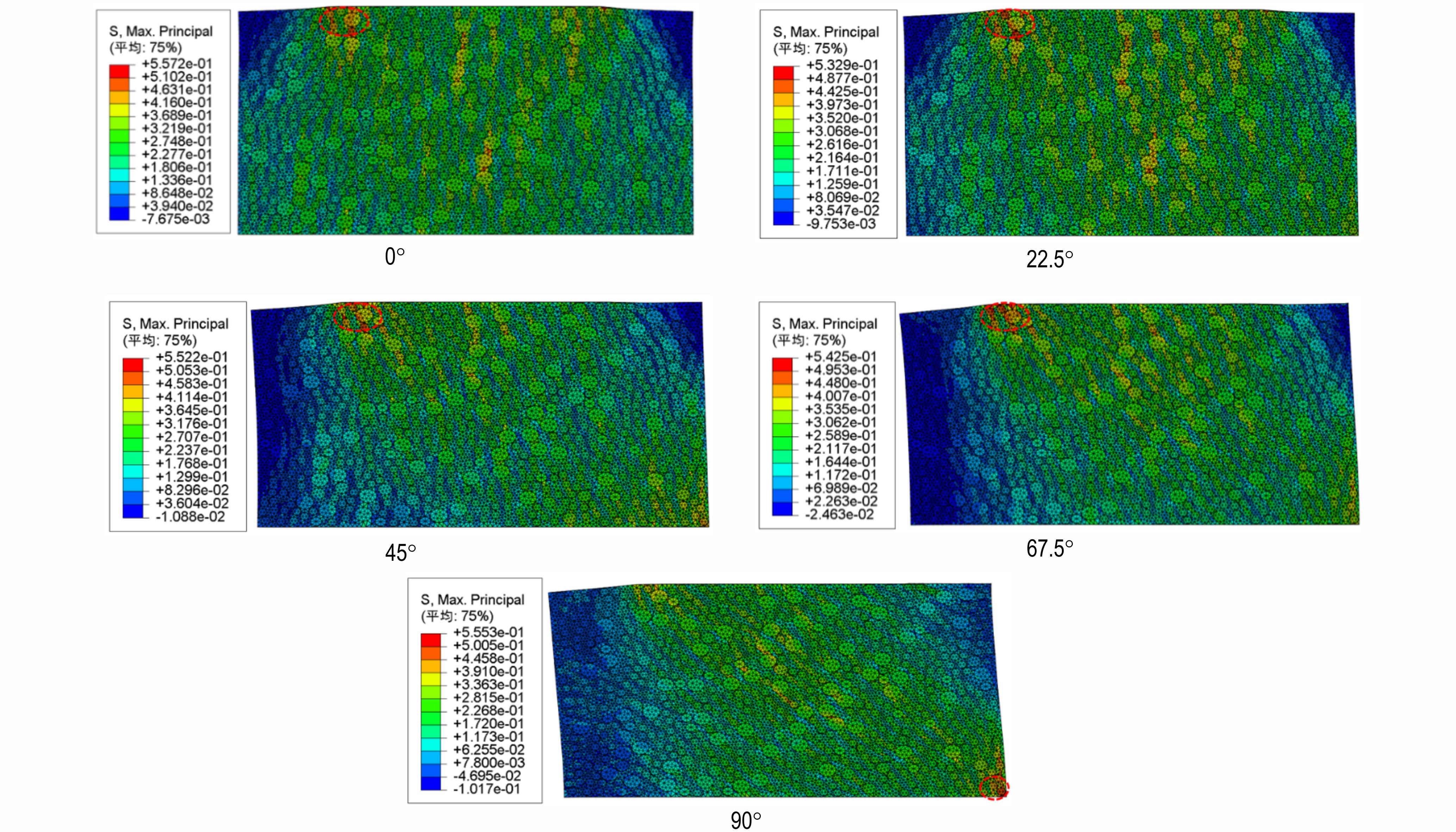

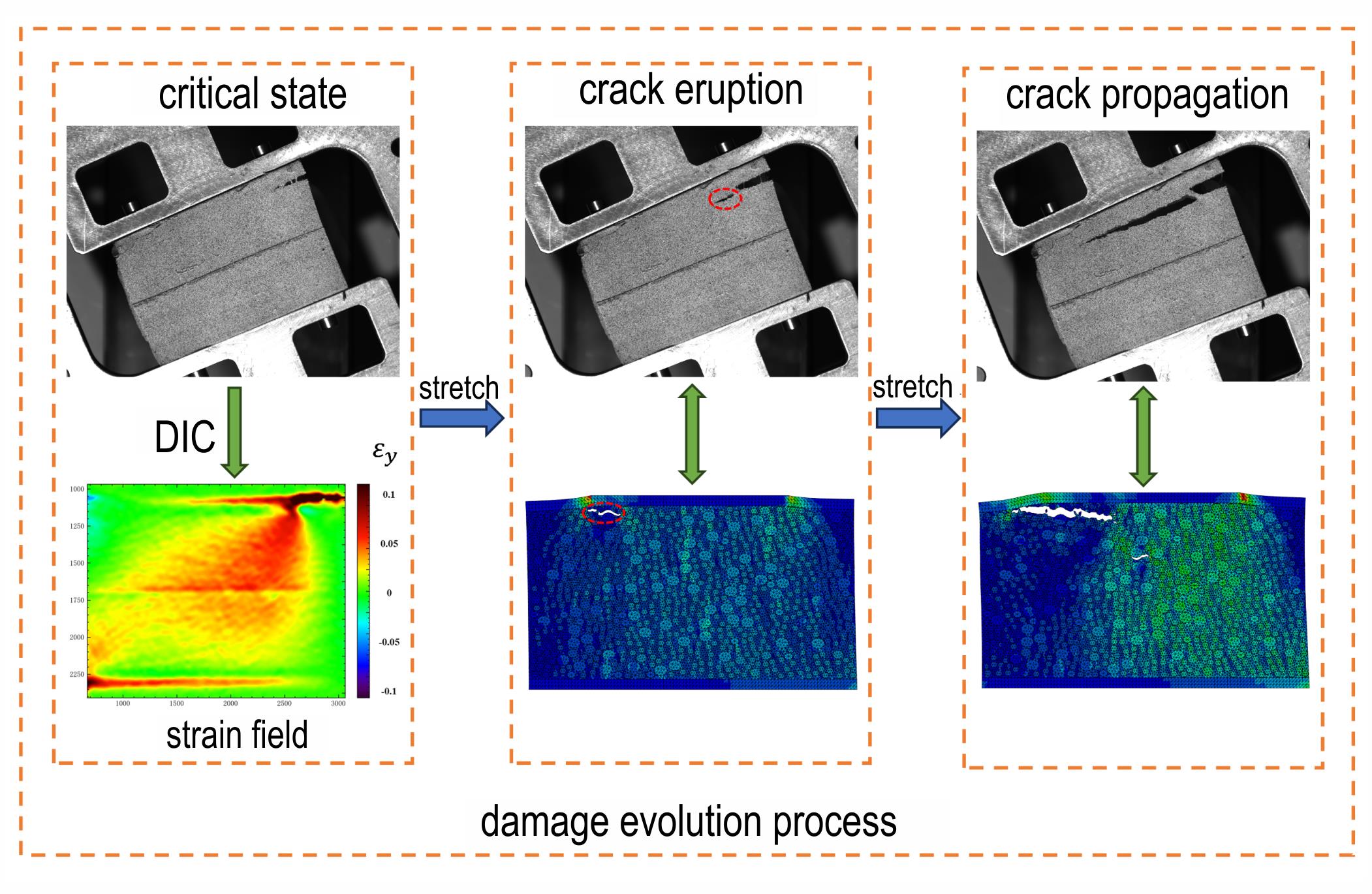

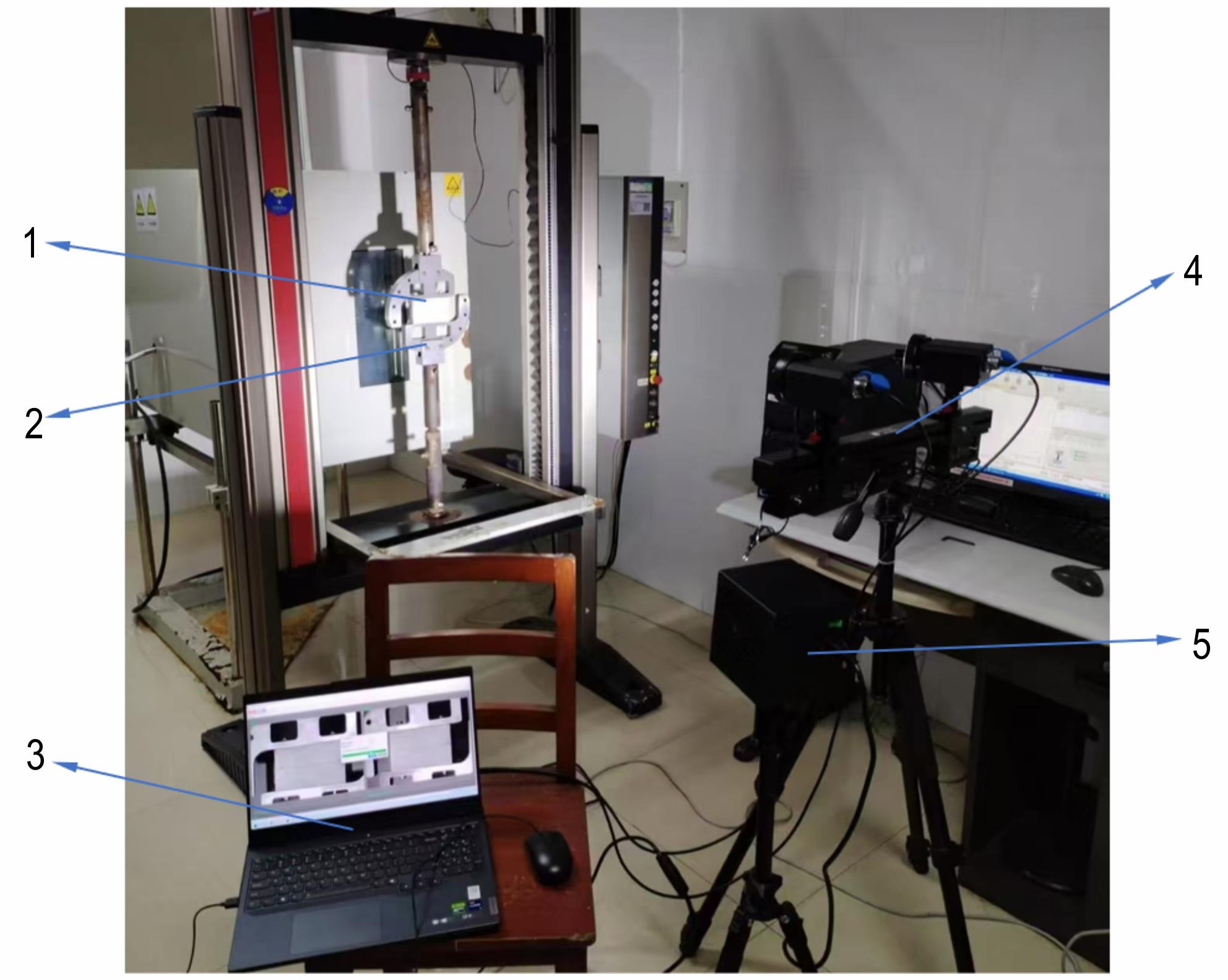

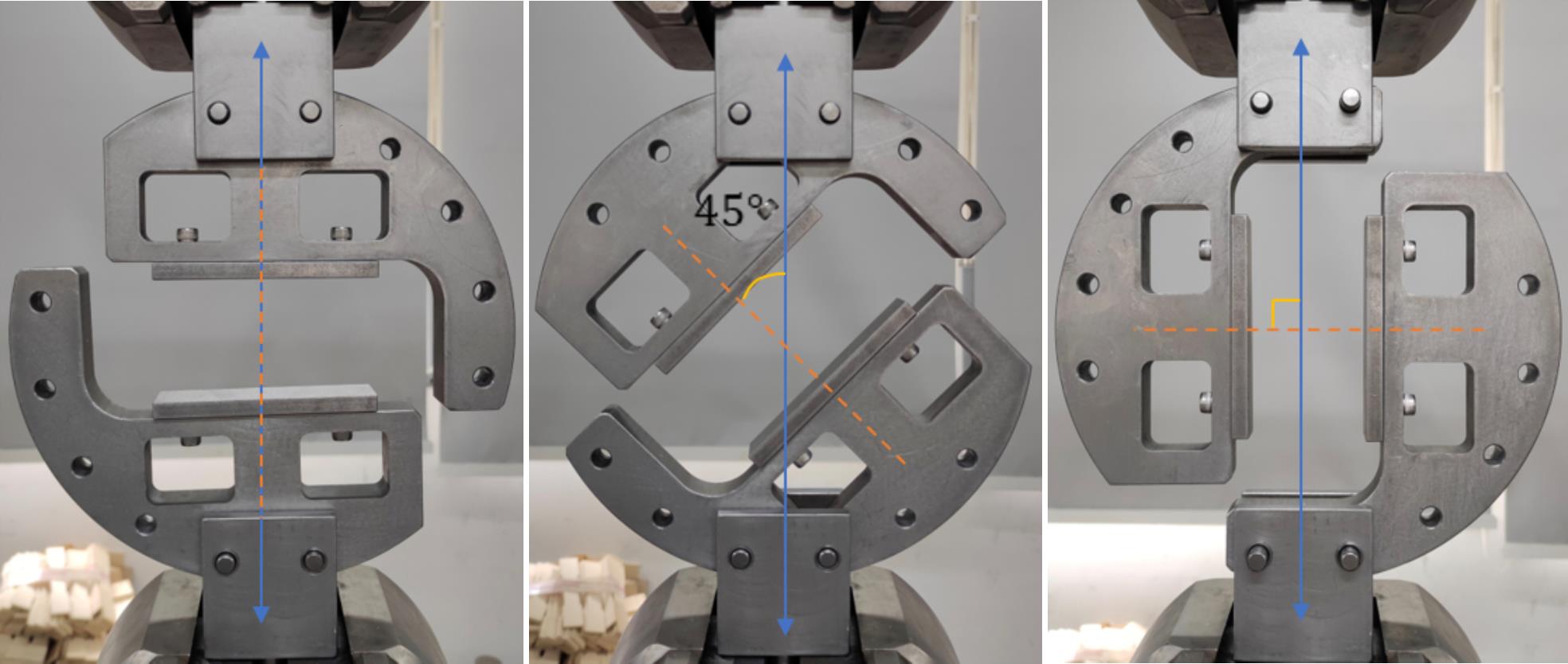

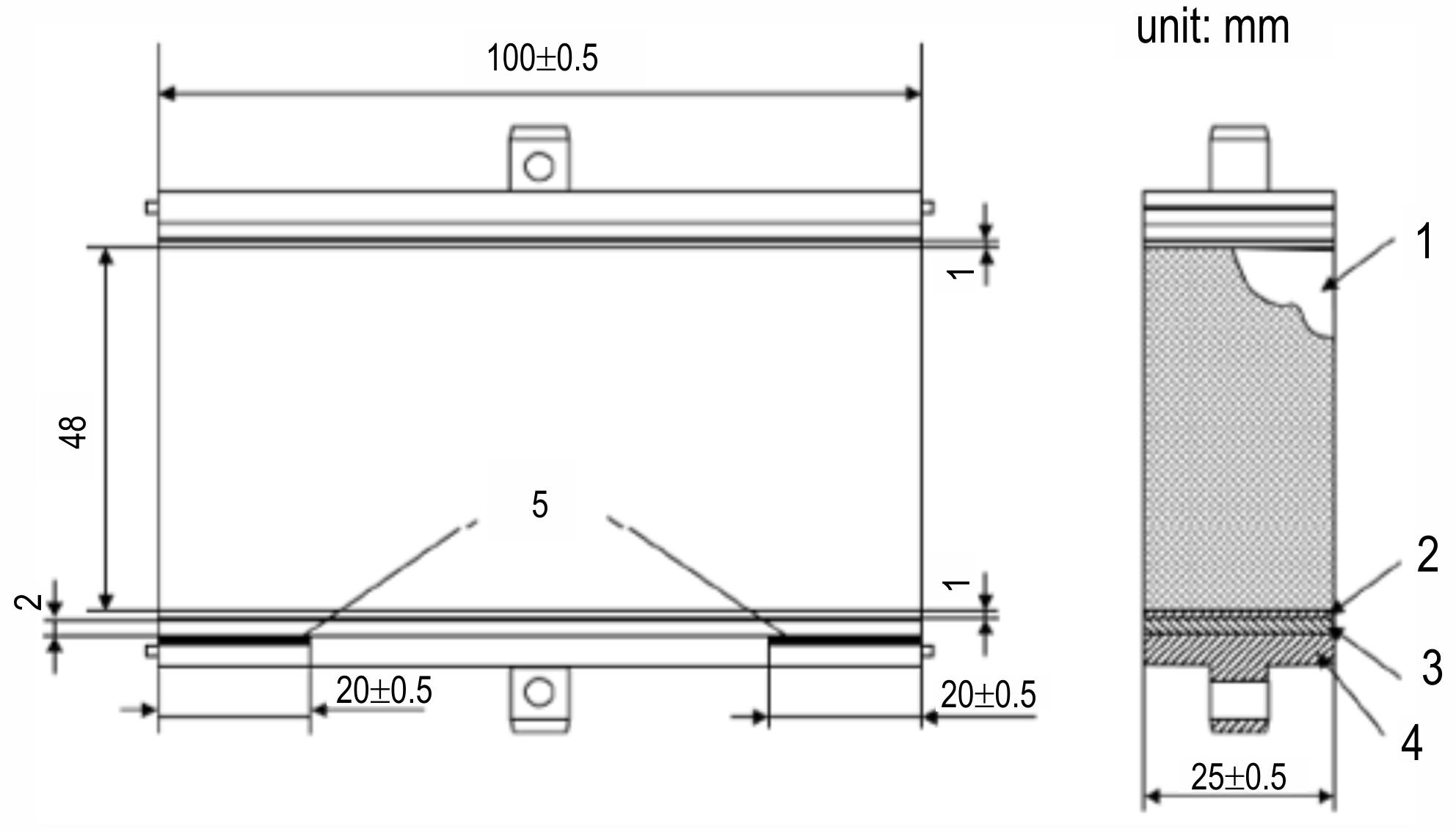

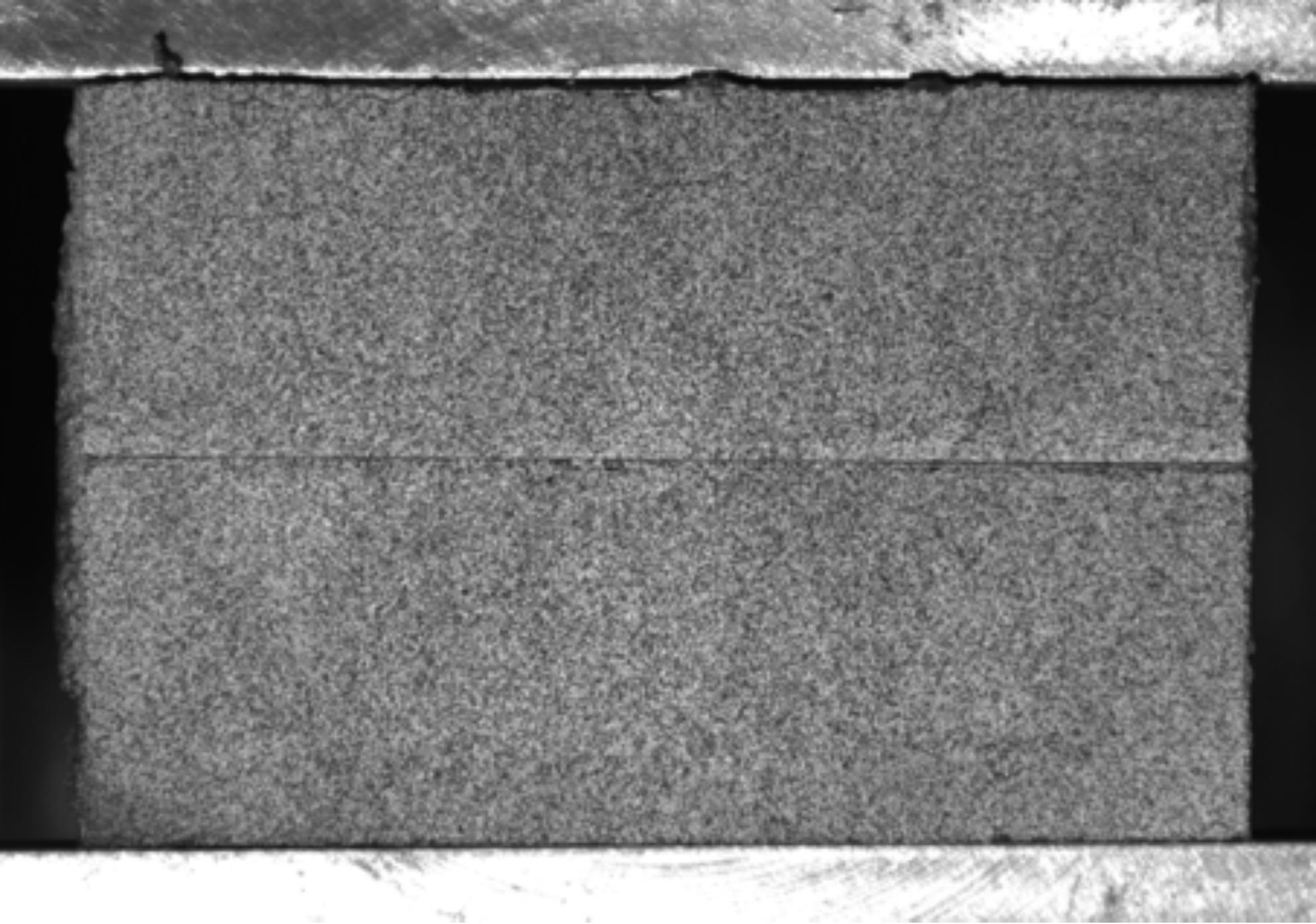

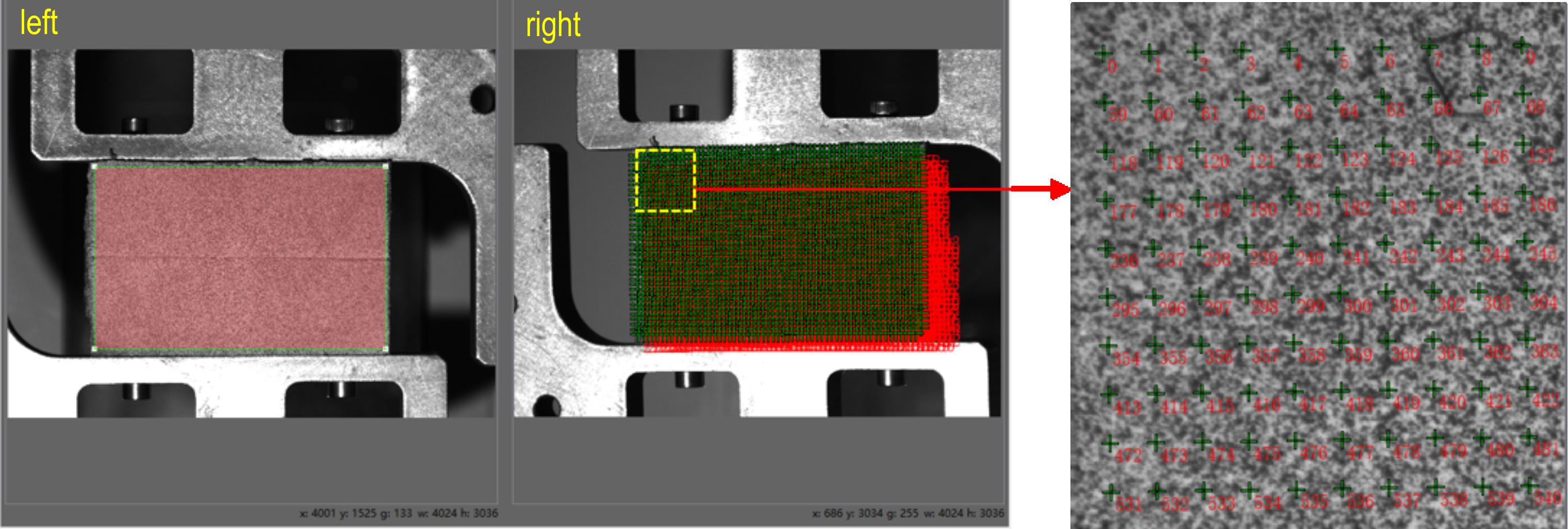

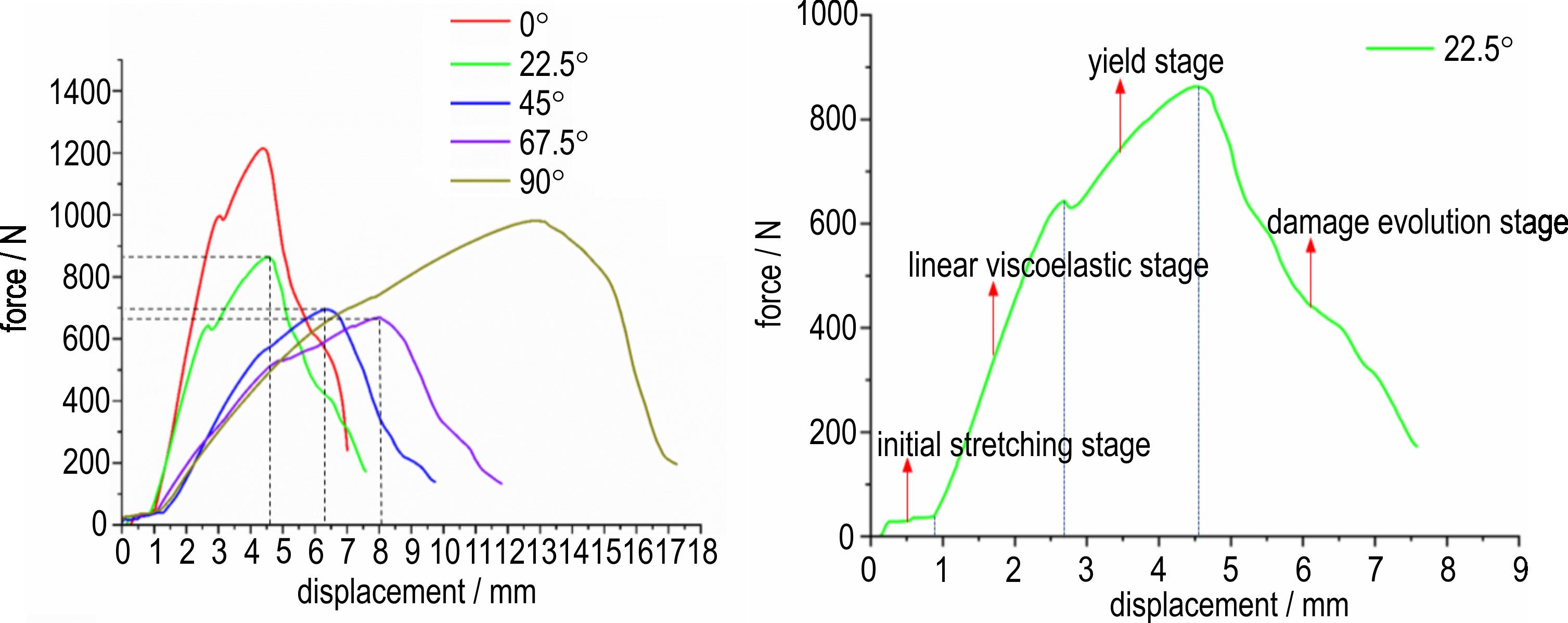

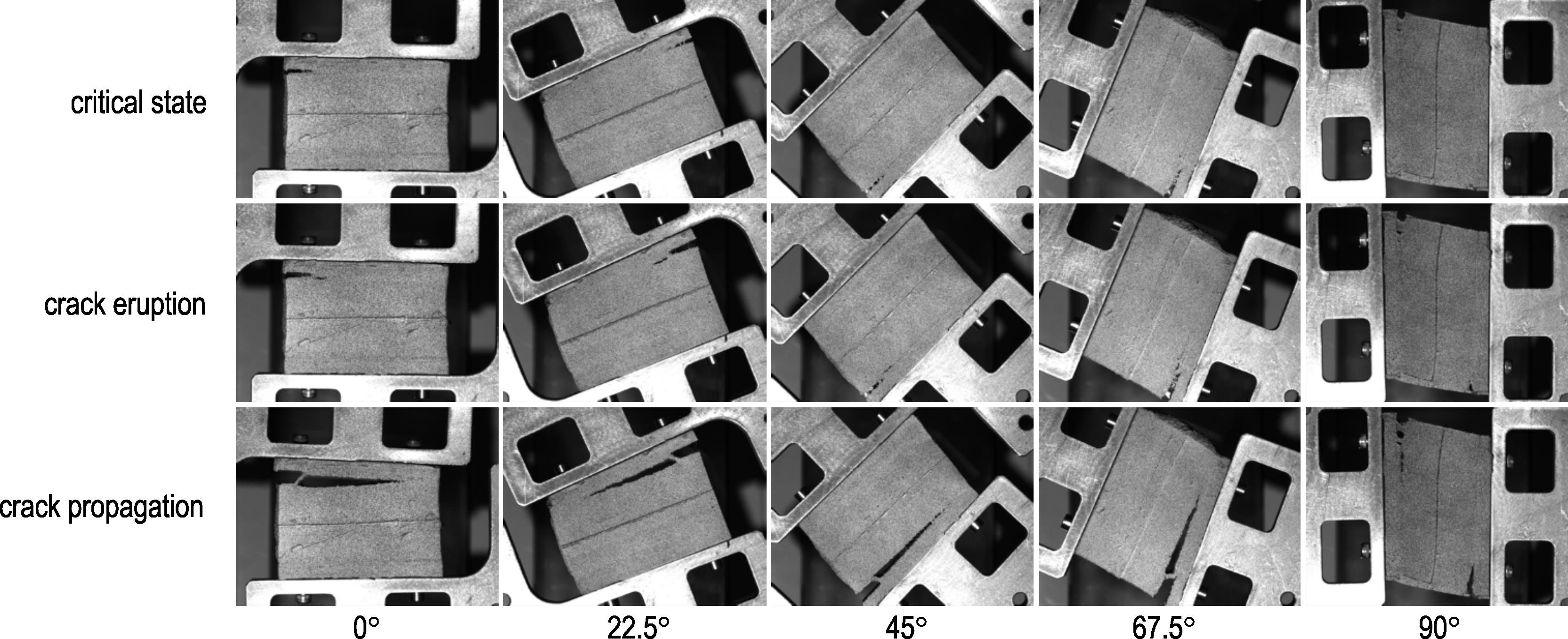

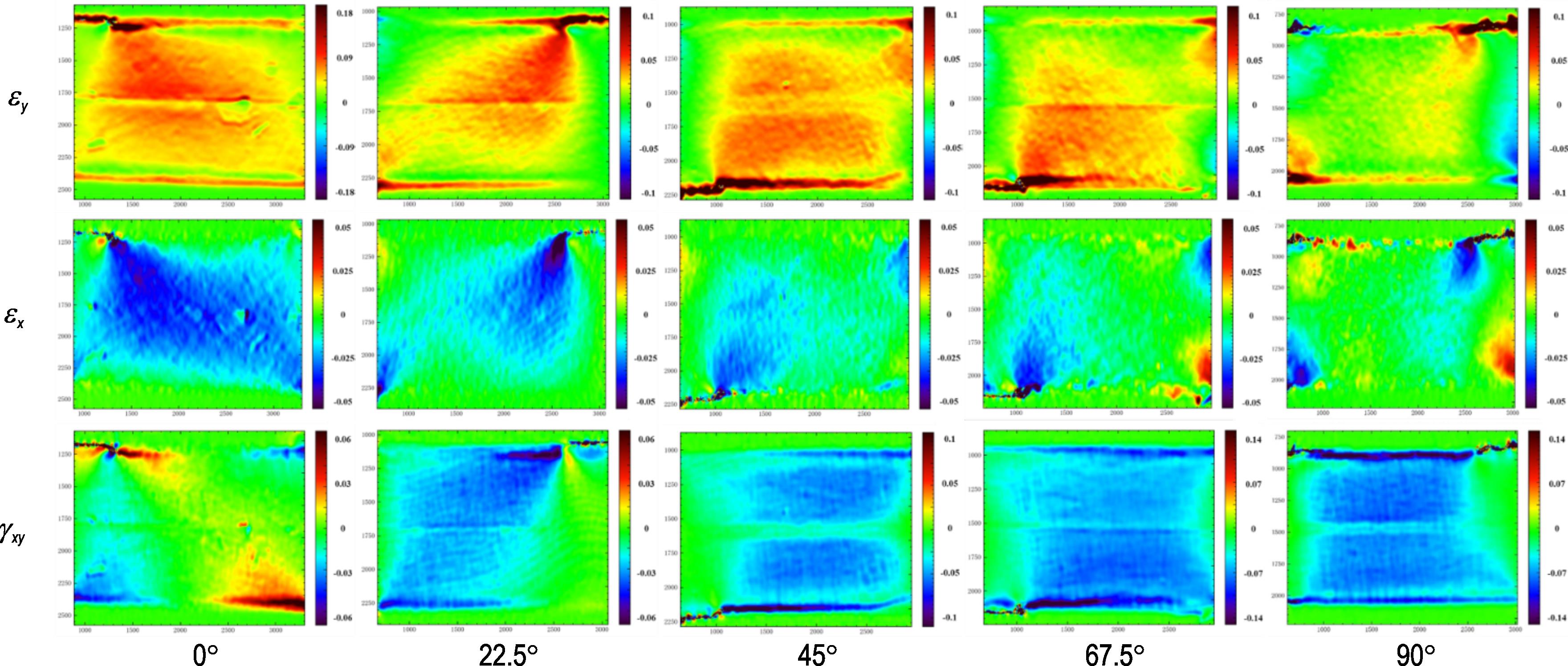

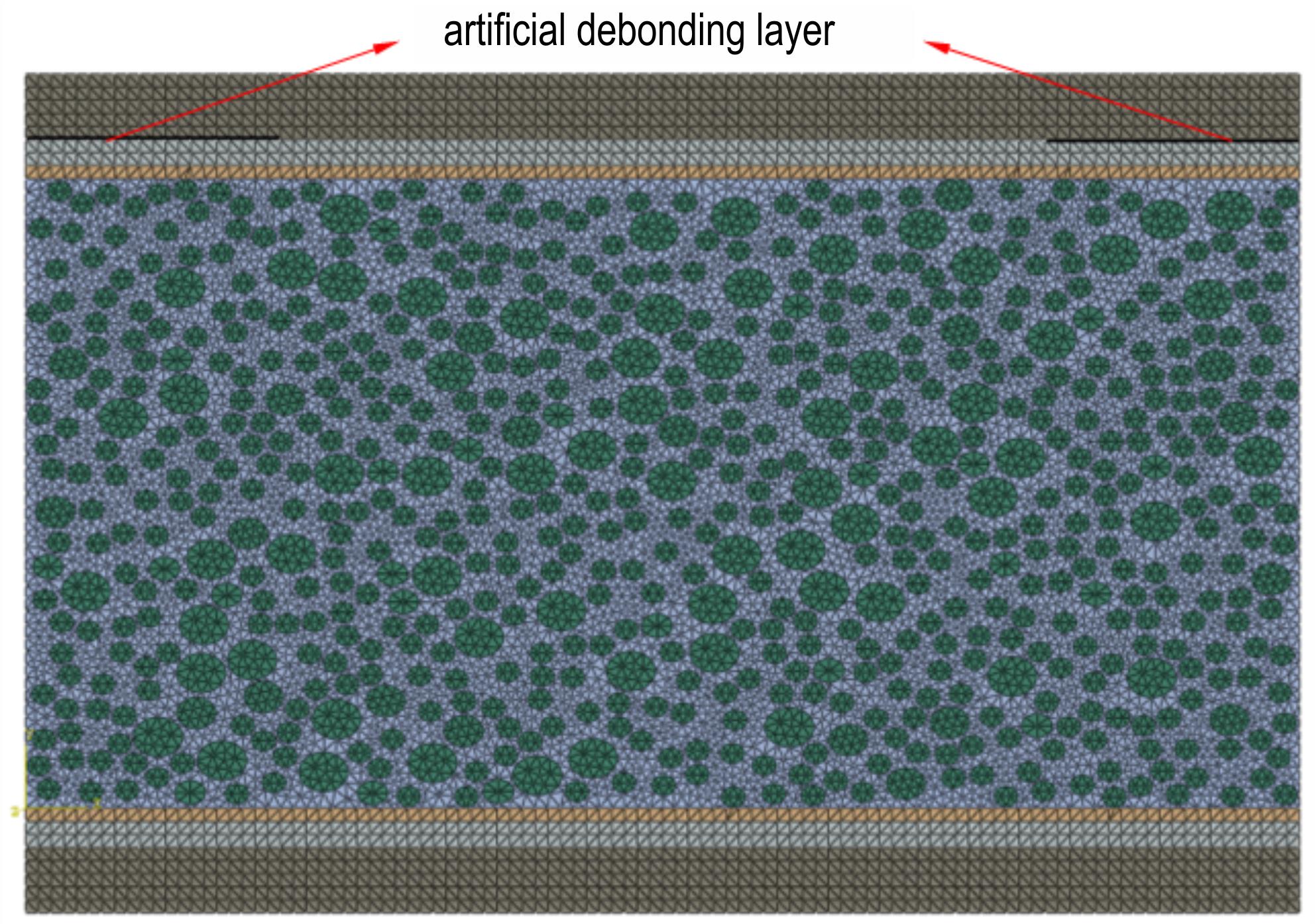

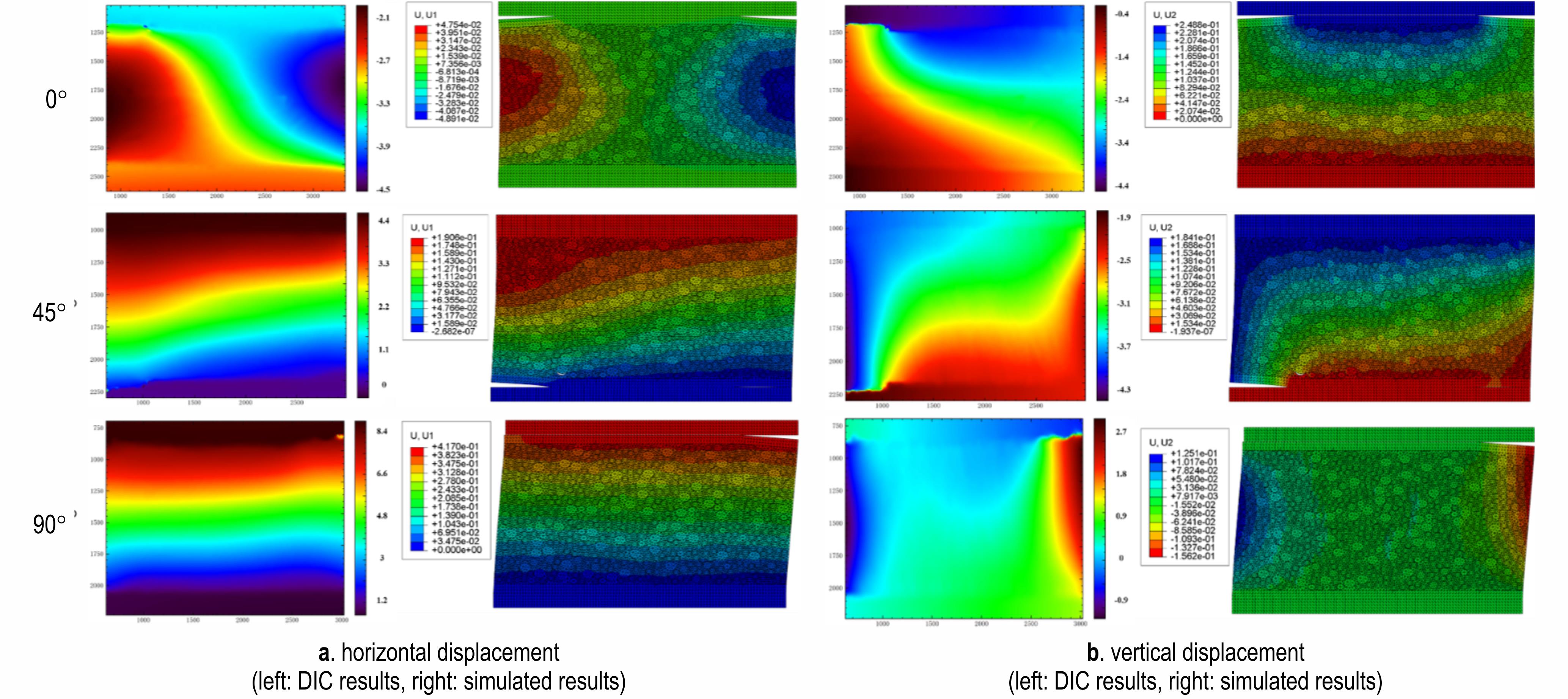

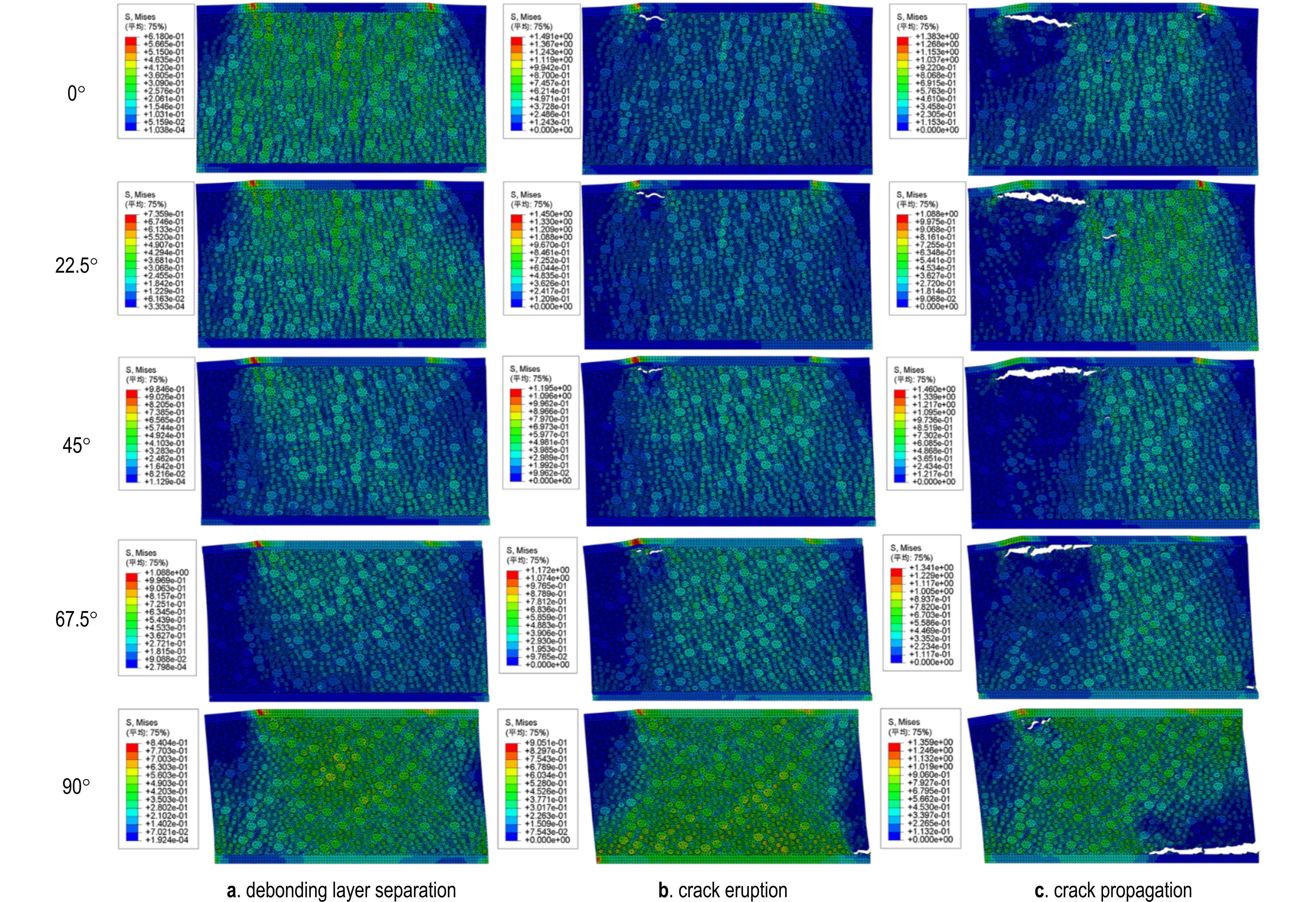

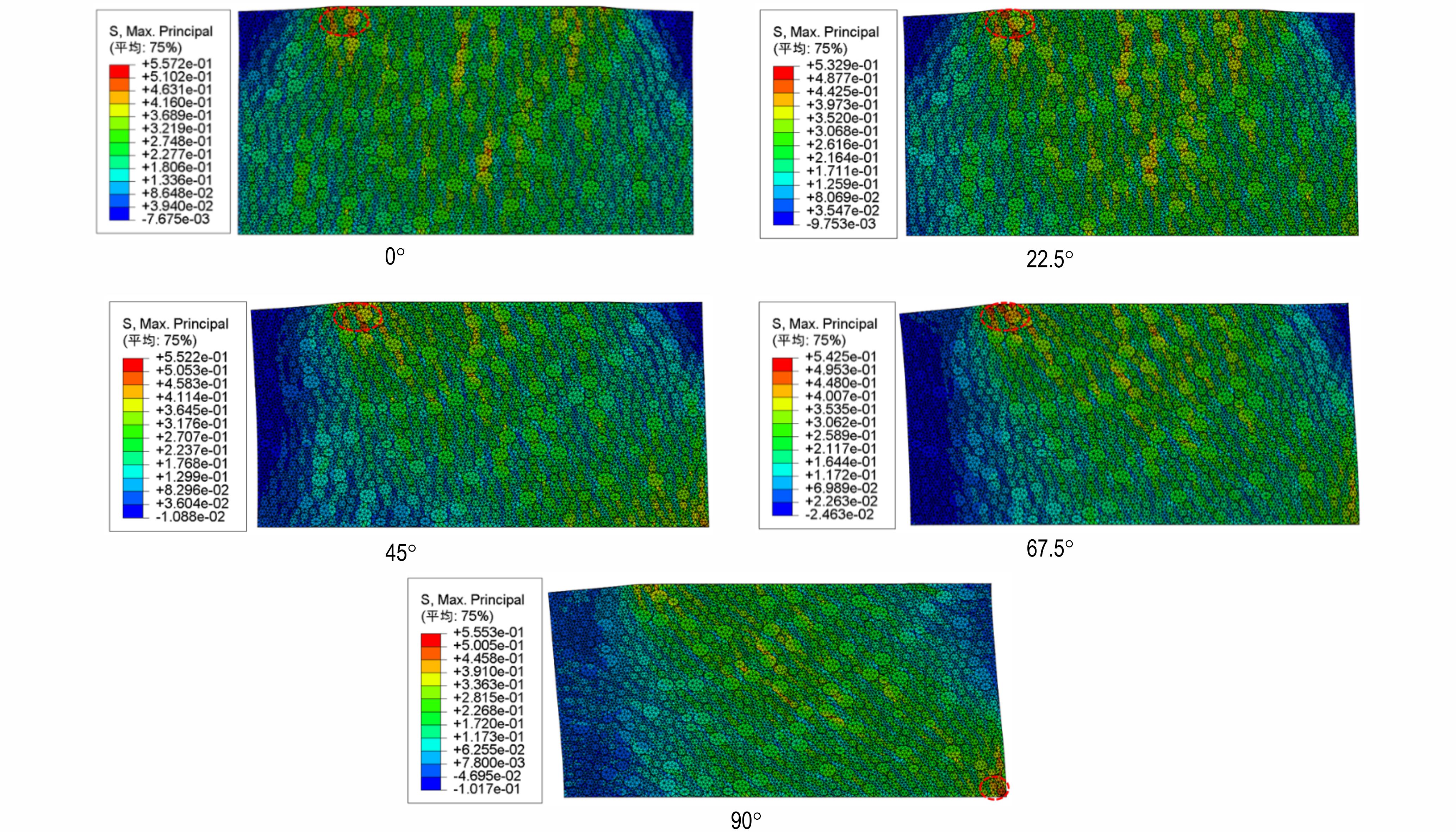

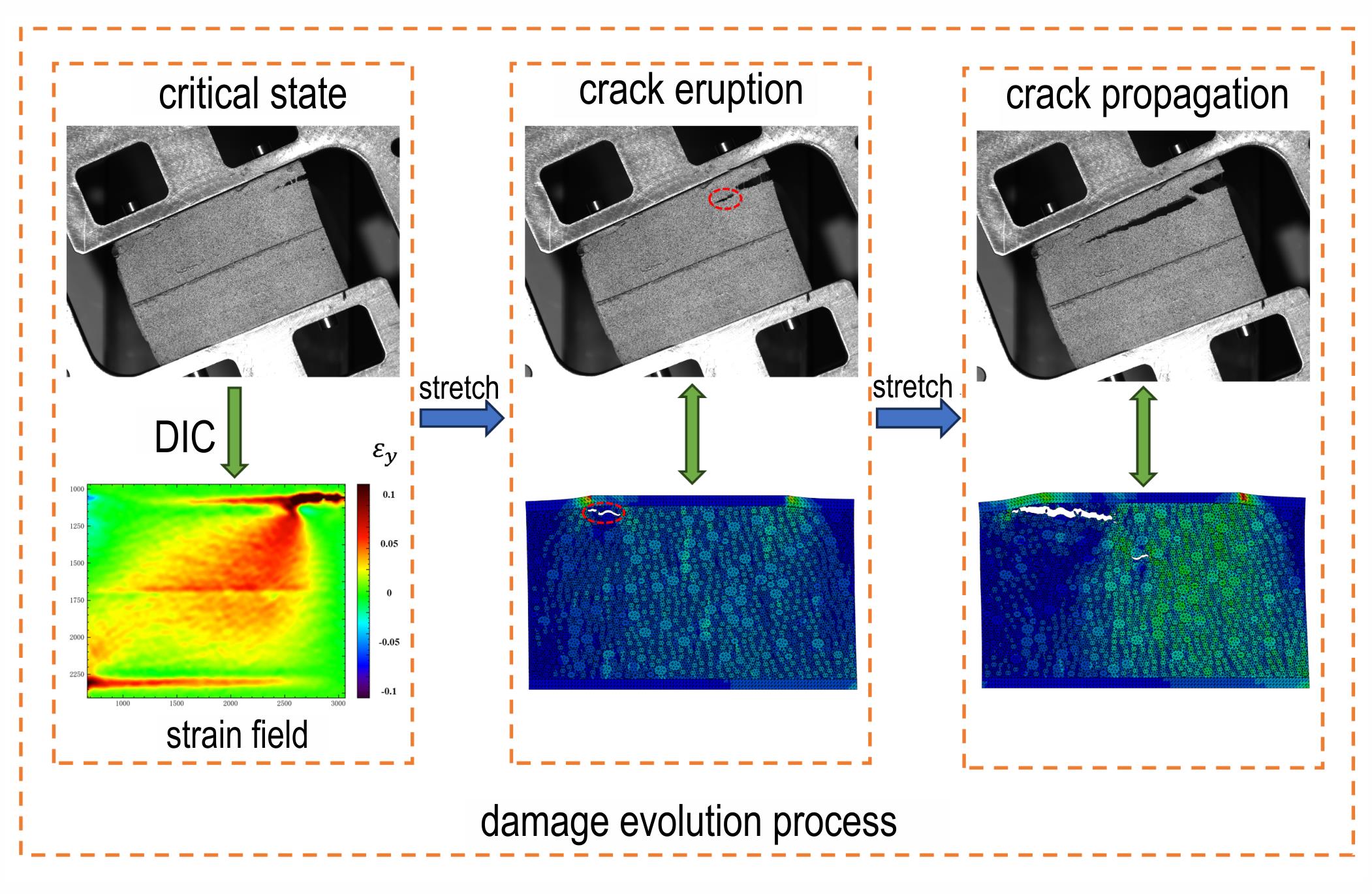

摘要:提高装药结构完整性对保障固体火箭发动机工作稳定性有重要意义。对HTPB推进剂粘接试件开展多角度拉伸加载试验,拉伸过程中使用双目相机结合三维数字图像相关方法对粘接试件的变形场进行分析;根据试件的细观结构,基于颗粒脱湿、基体断裂以及粘接界面脱粘三种损伤模式,建立了粘接试件的细观内聚力模型并进行数值模拟分析。探索了不同拉剪应力状态下黏接试件的损伤演化规律、开裂机理以及破坏形式。试验结果表明:HTPB推进剂粘接试件在拉剪混合应力状态下更容易发生损伤,随着拉伸角度的增大,试件的承载能力下降并且会产生更大的拉伸位移;临界状态时推进剂粘接试件应变较大的区域即是宏观裂纹萌生的位置。数值模拟结果表明:第一主应力是影响固体推进剂裂纹产生的主要因素并且当第一主应力值大于0.548 MPa时会导致裂纹的萌生;拉伸角度越小,推进剂内部颗粒与基体越容易发生脱湿;拉伸角度越大,推进剂/衬层界面越容易脱粘并且裂纹扩展的位置越靠近推进剂/衬层界面。

-

优先出版日期:2025-06-13 DOI: 10.11943/CJEM2025044

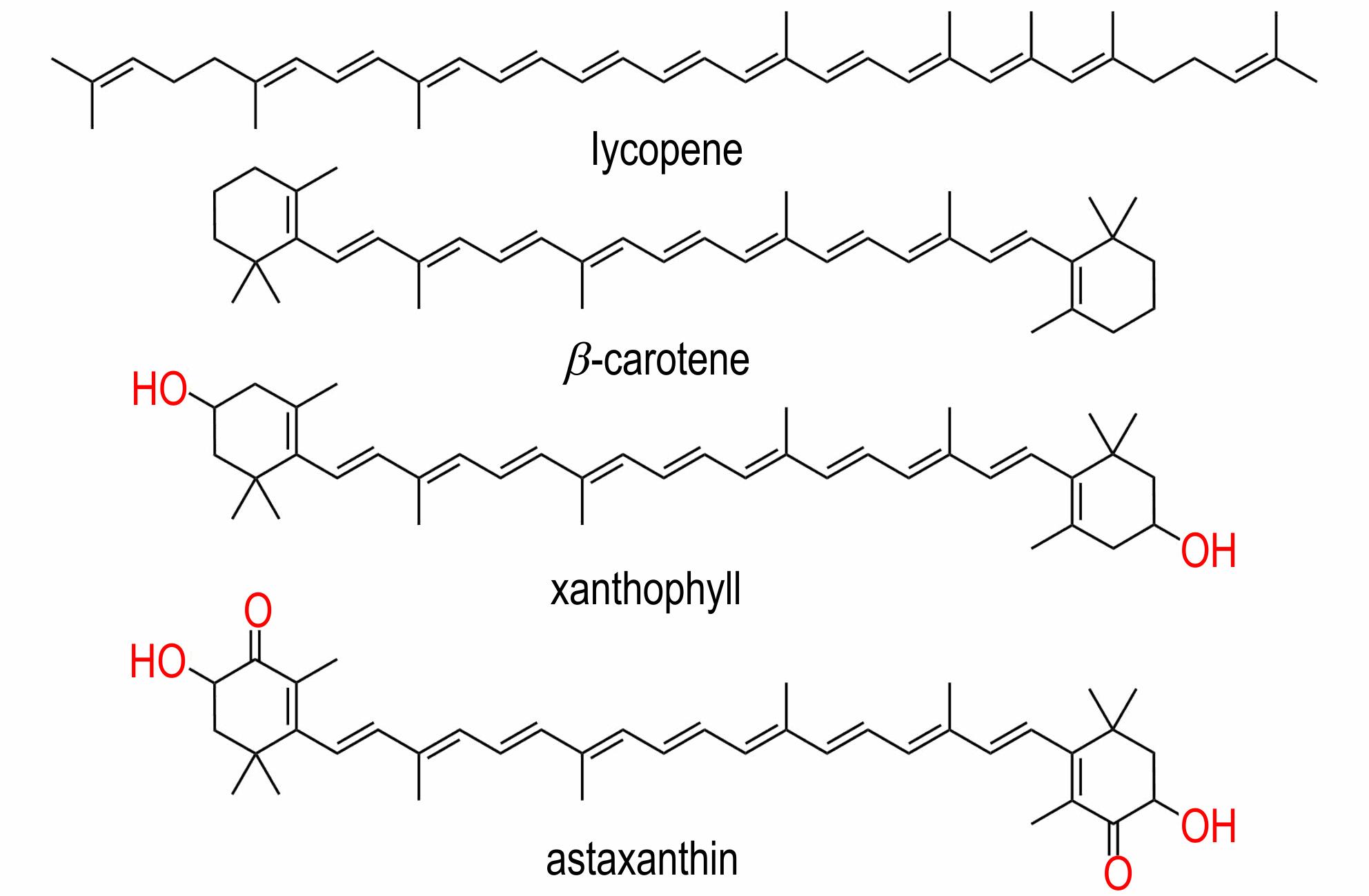

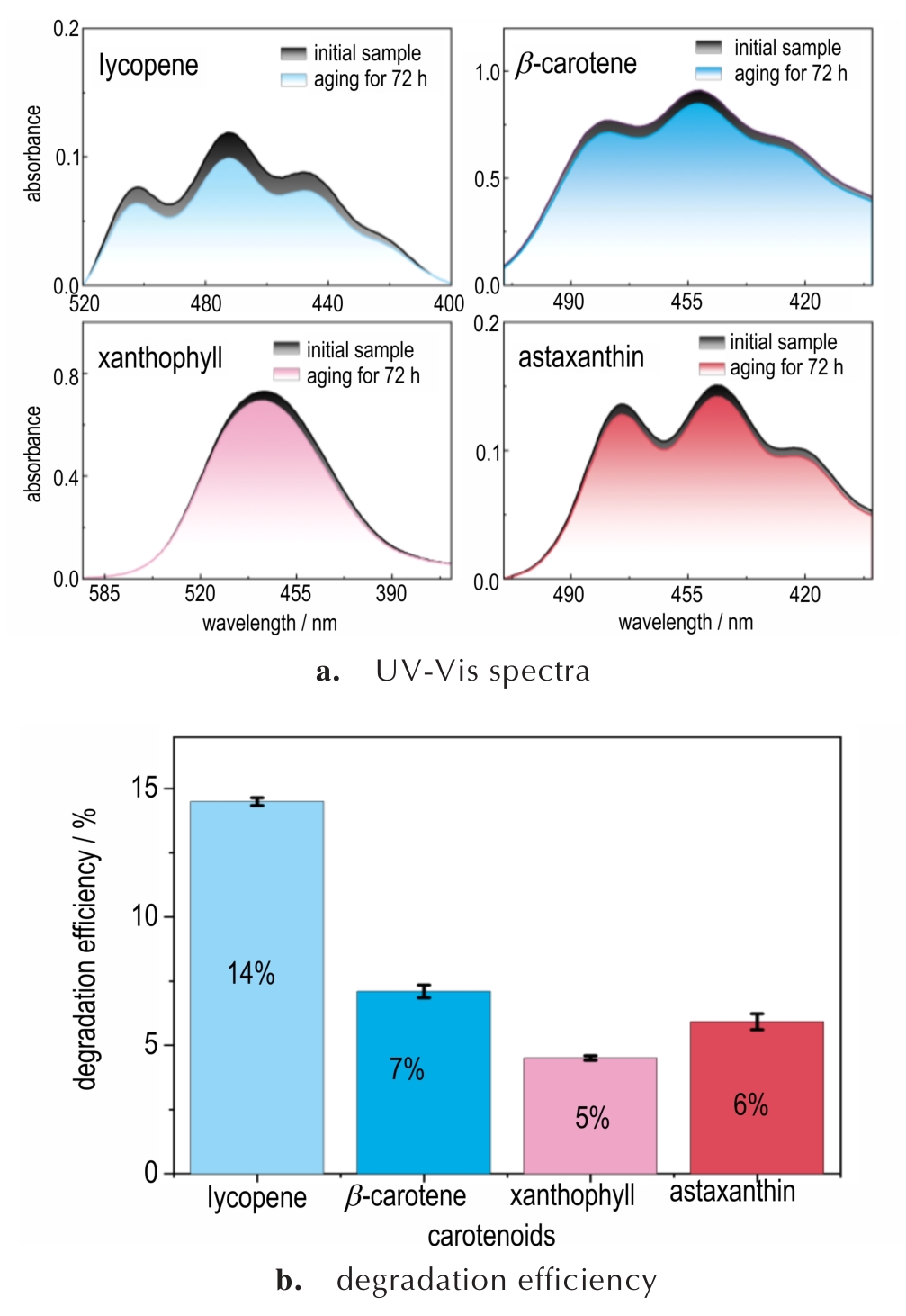

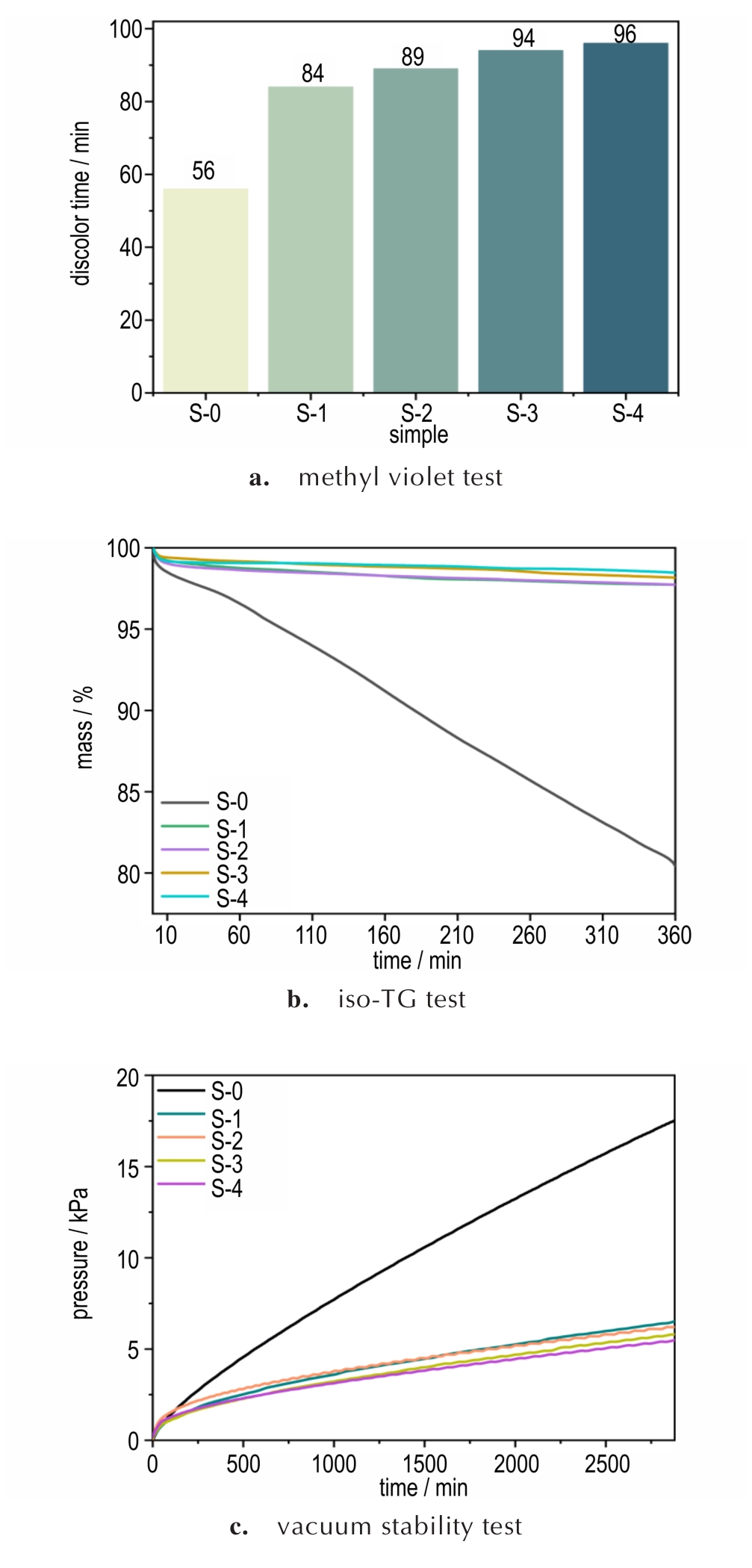

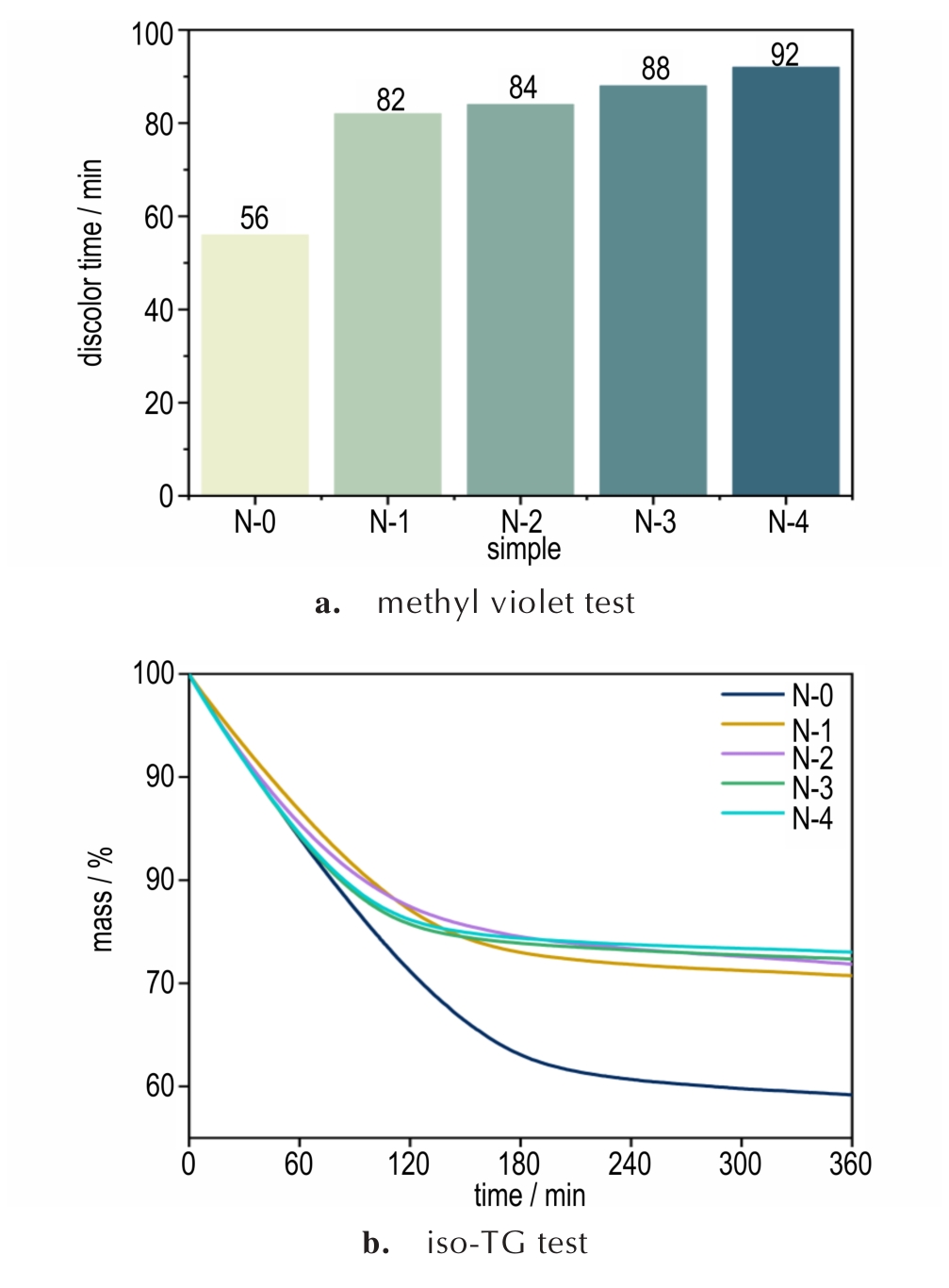

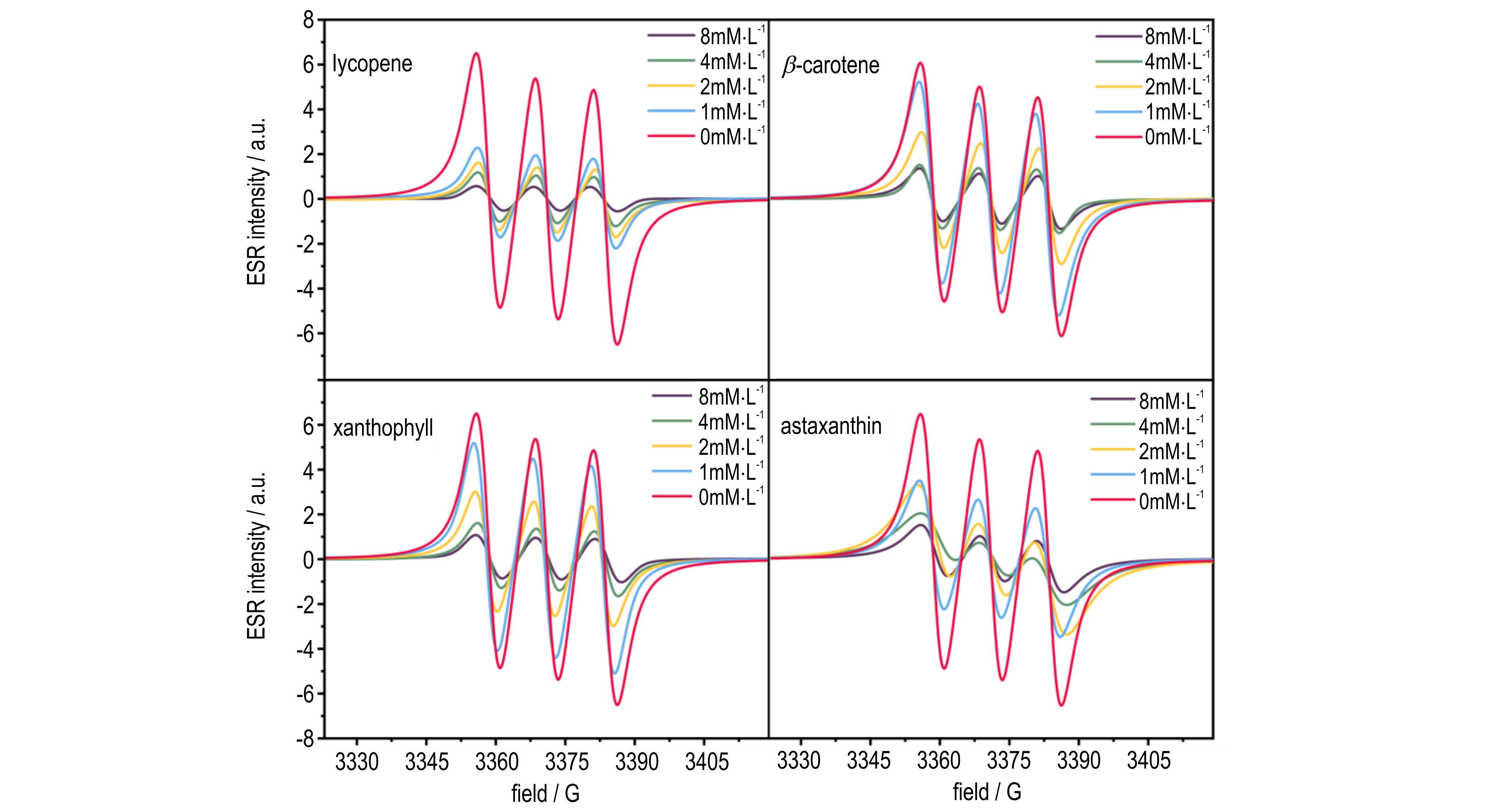

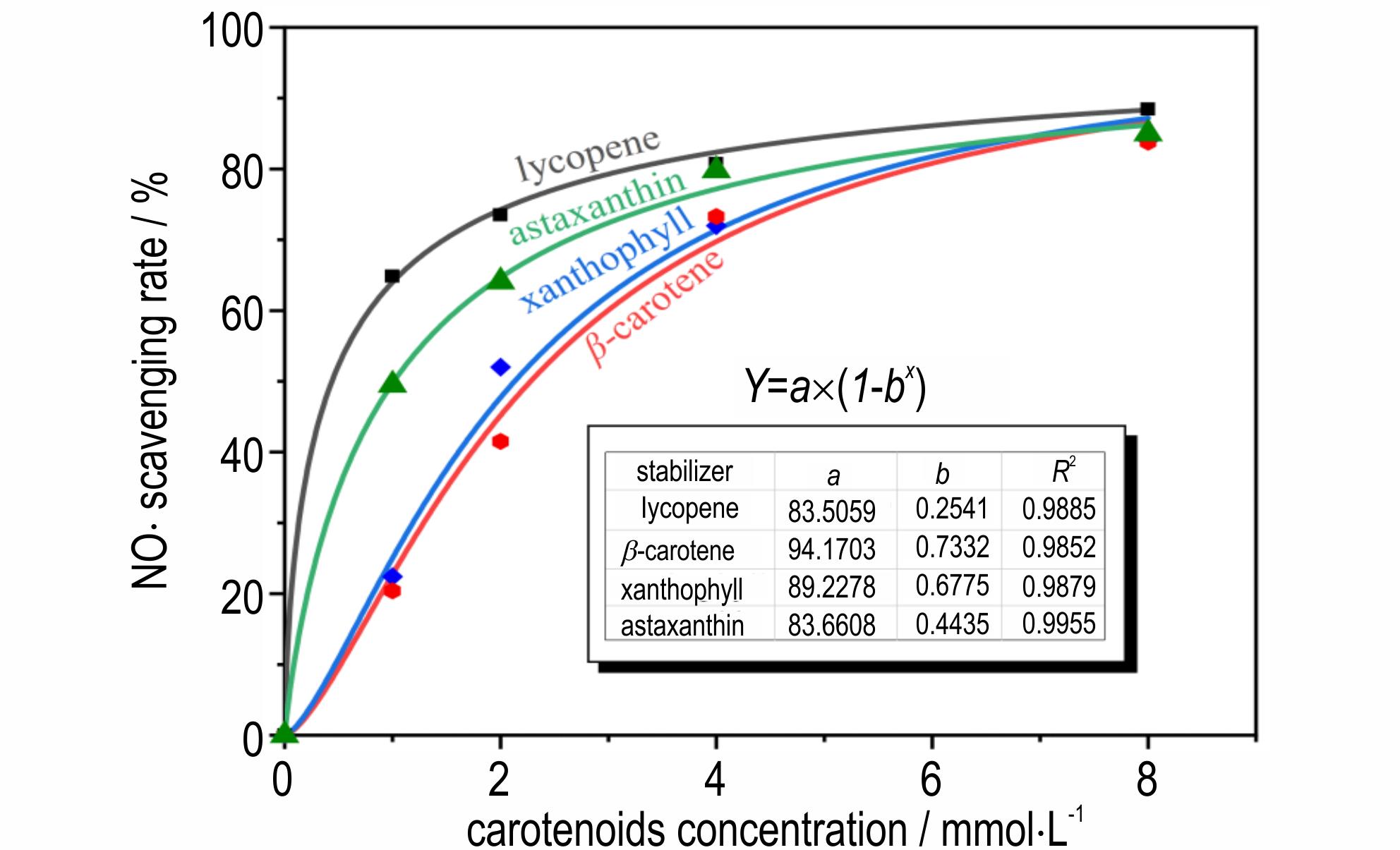

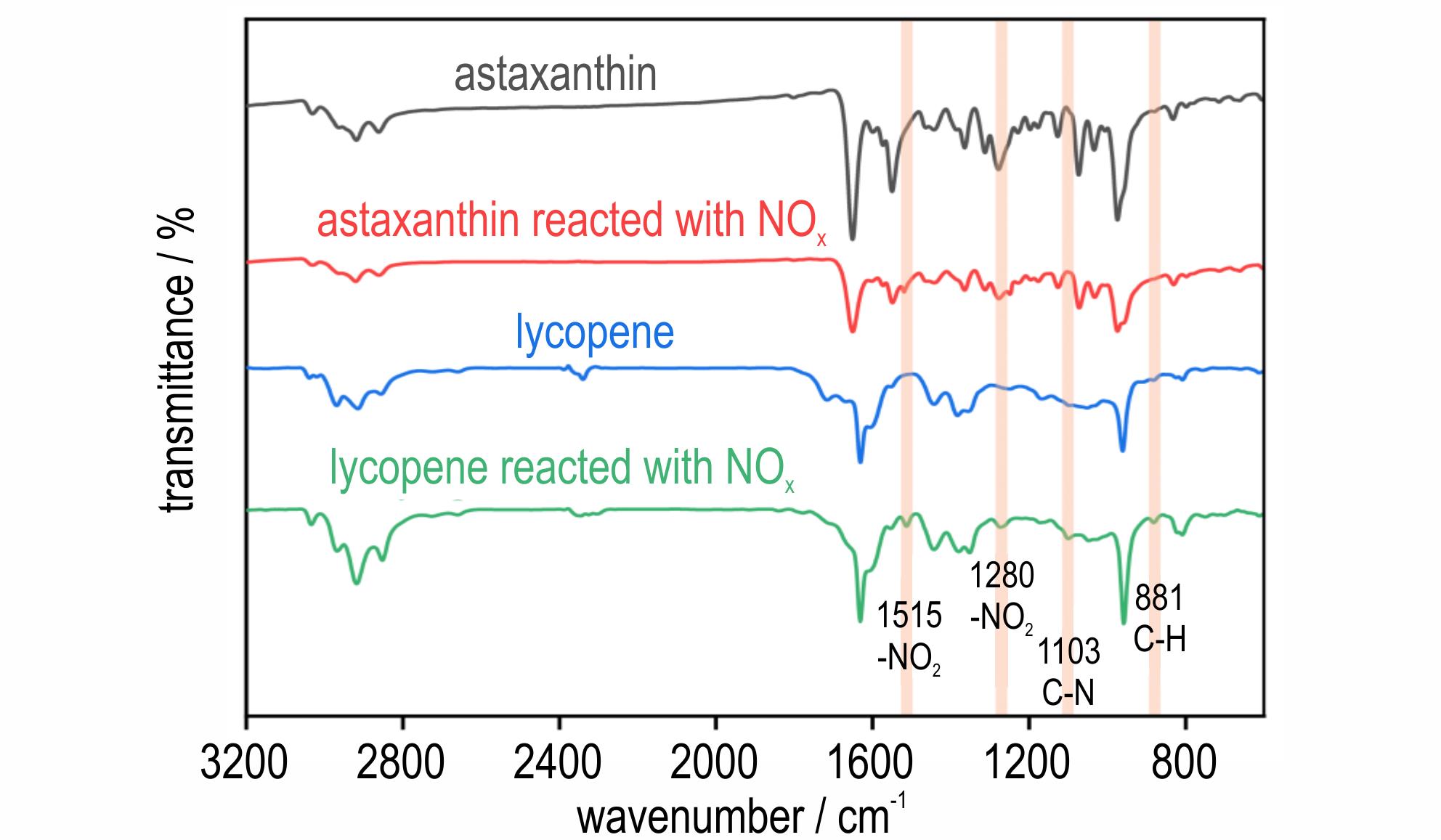

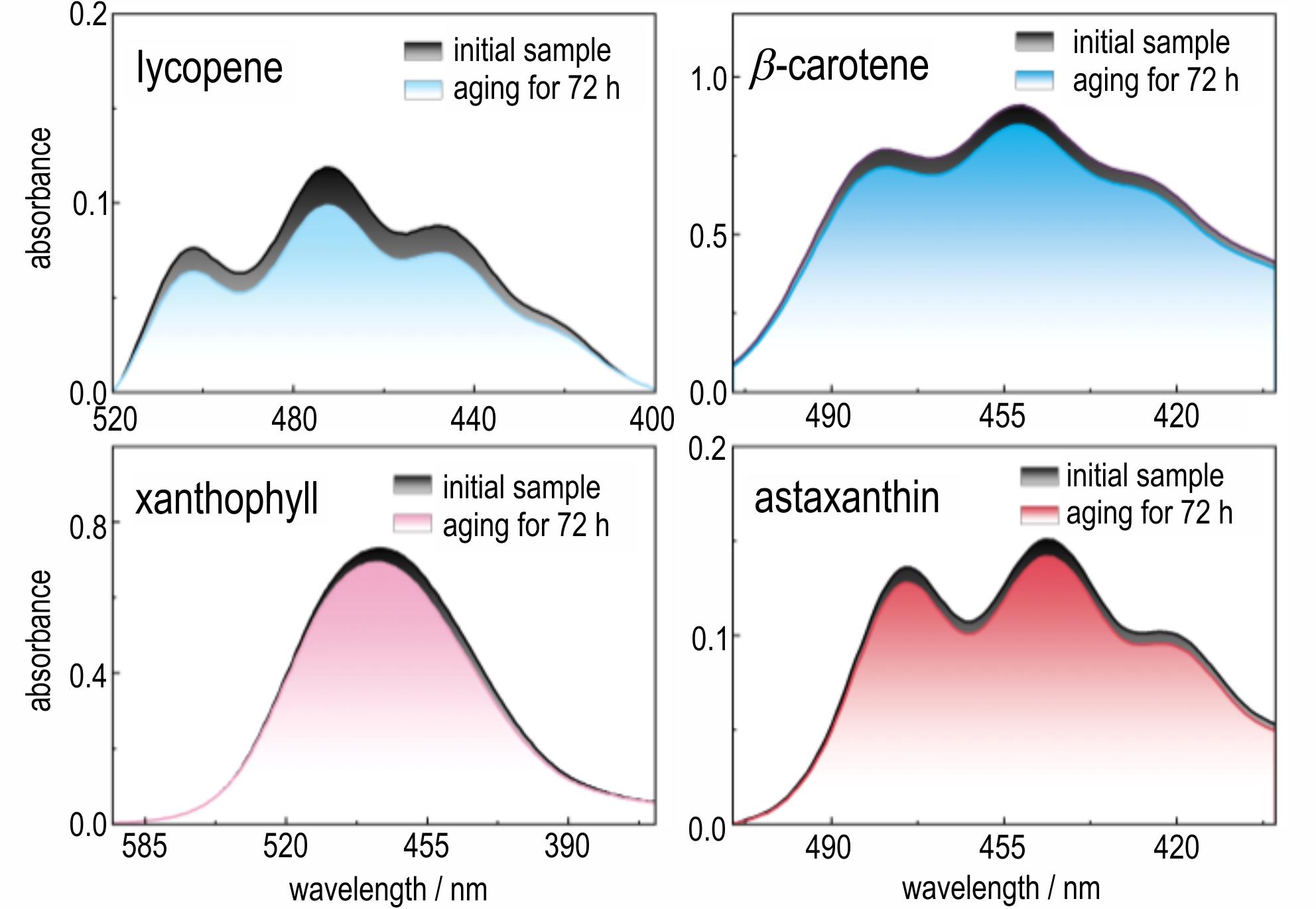

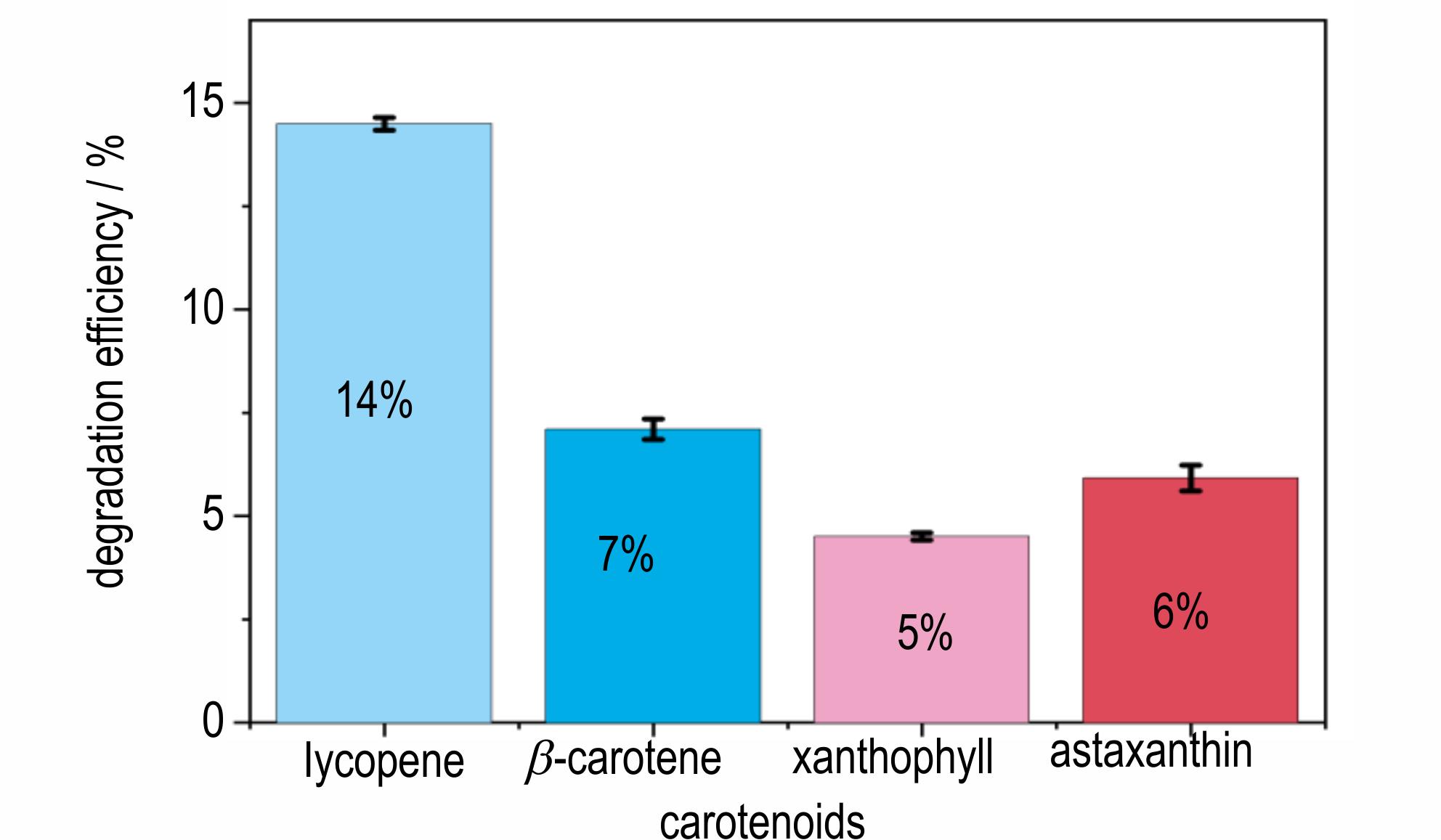

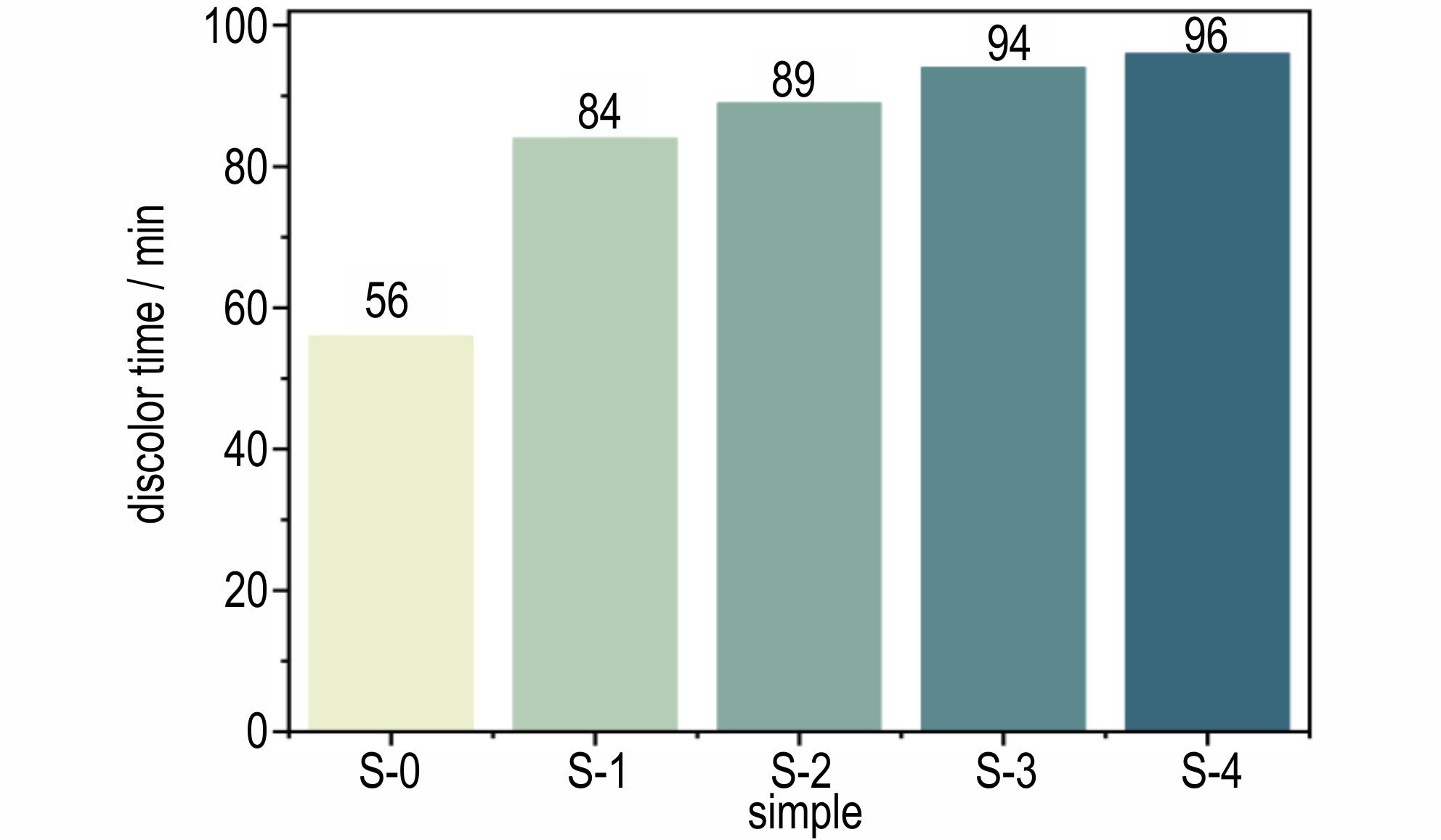

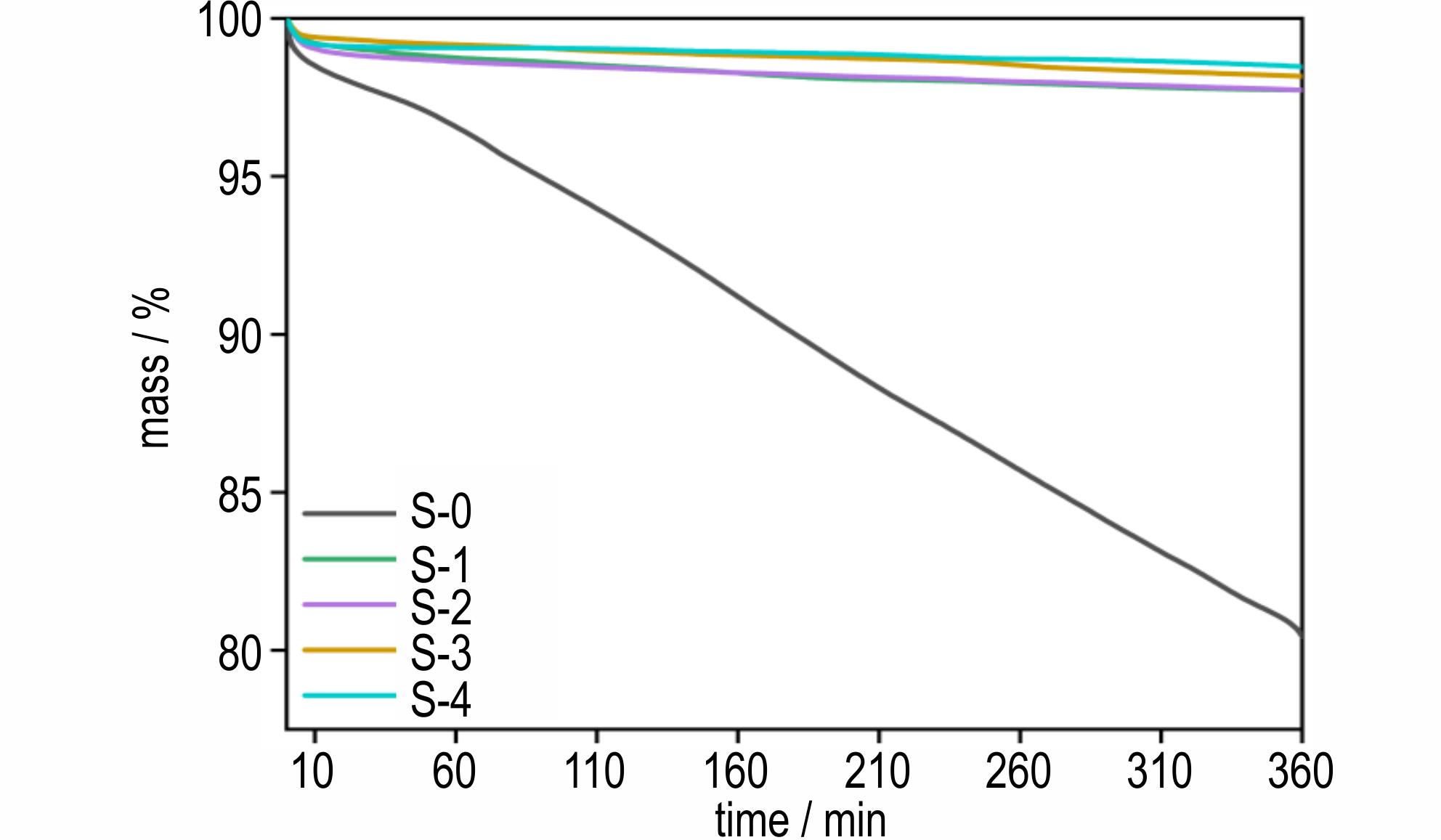

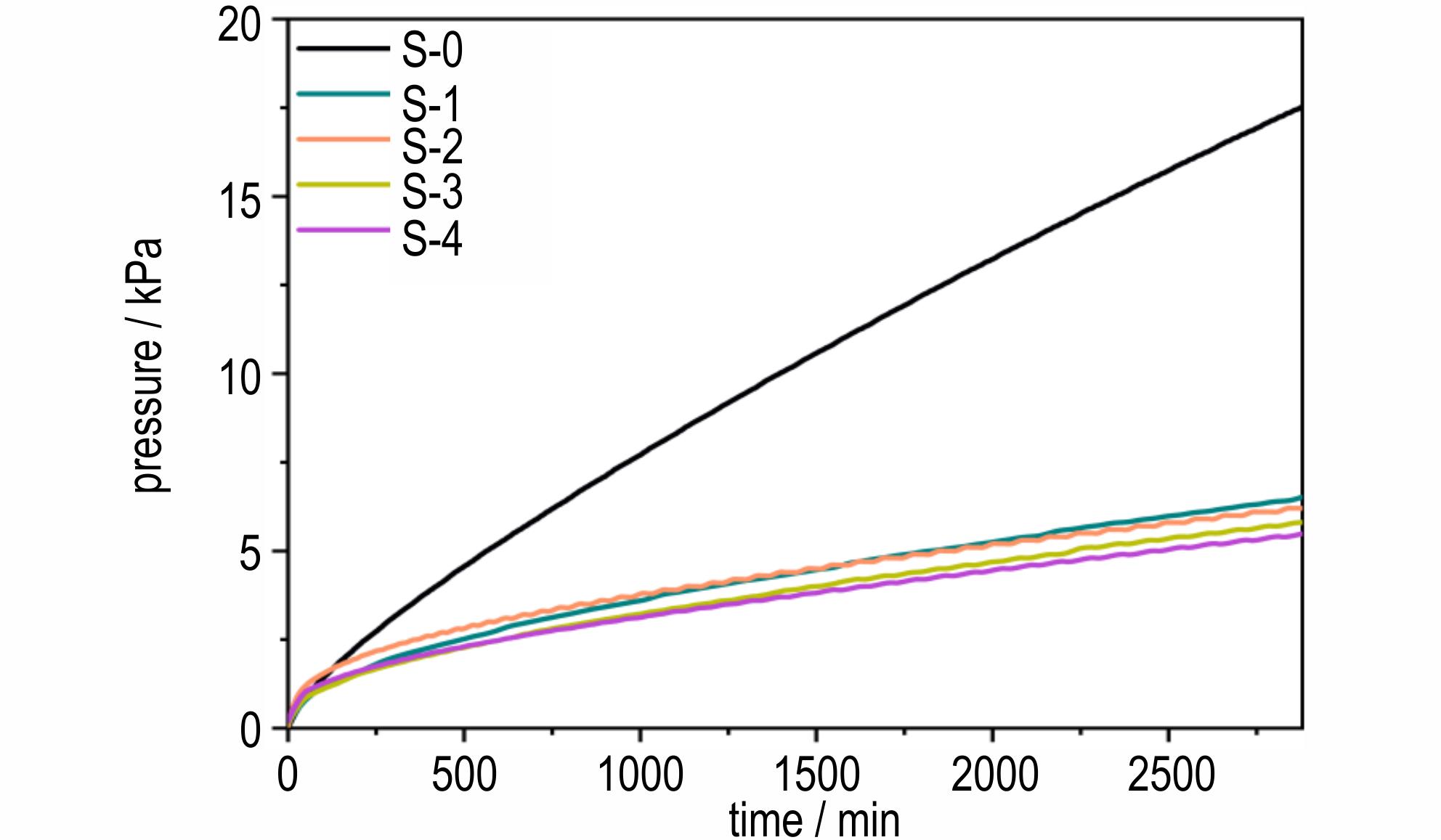

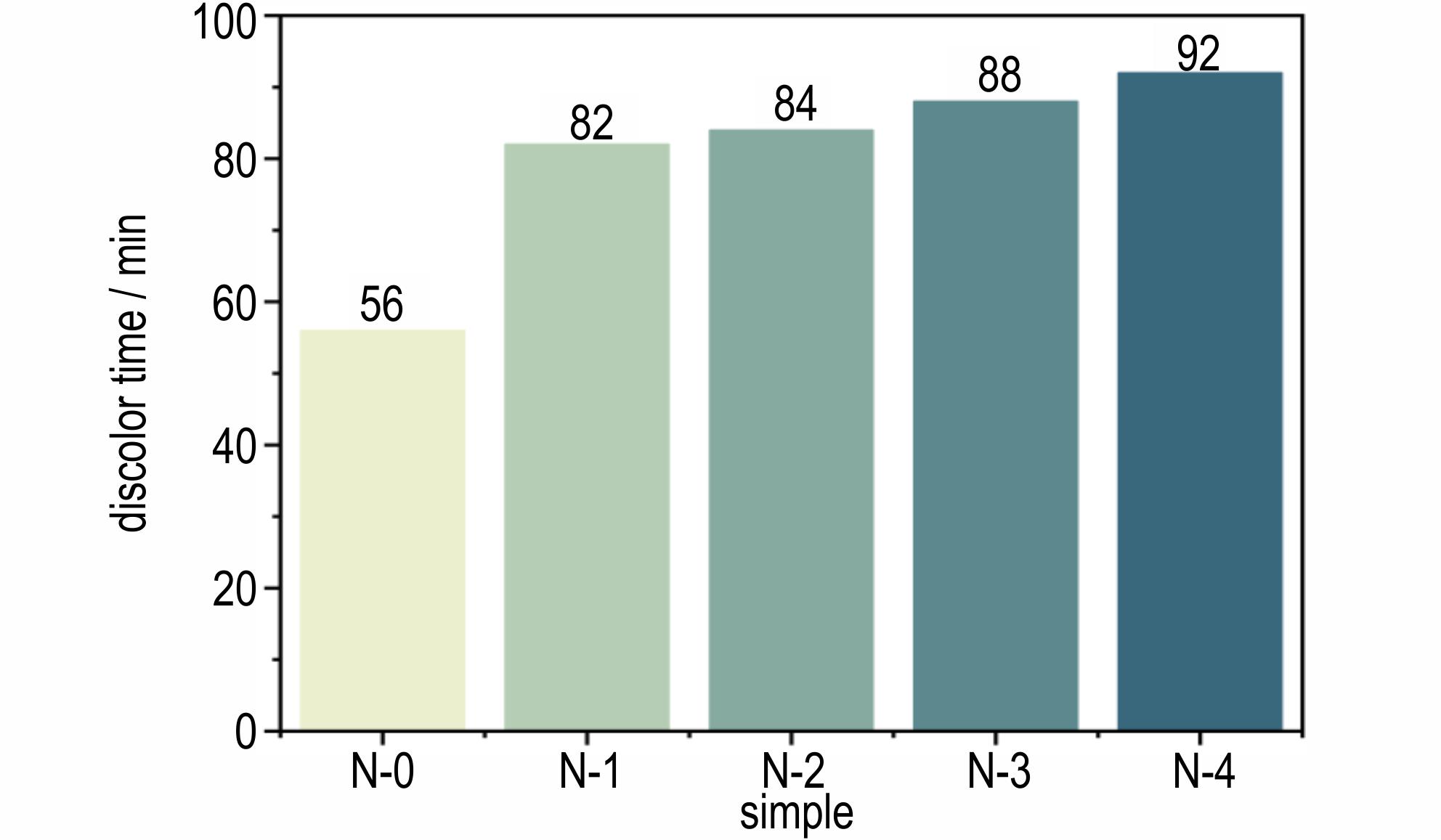

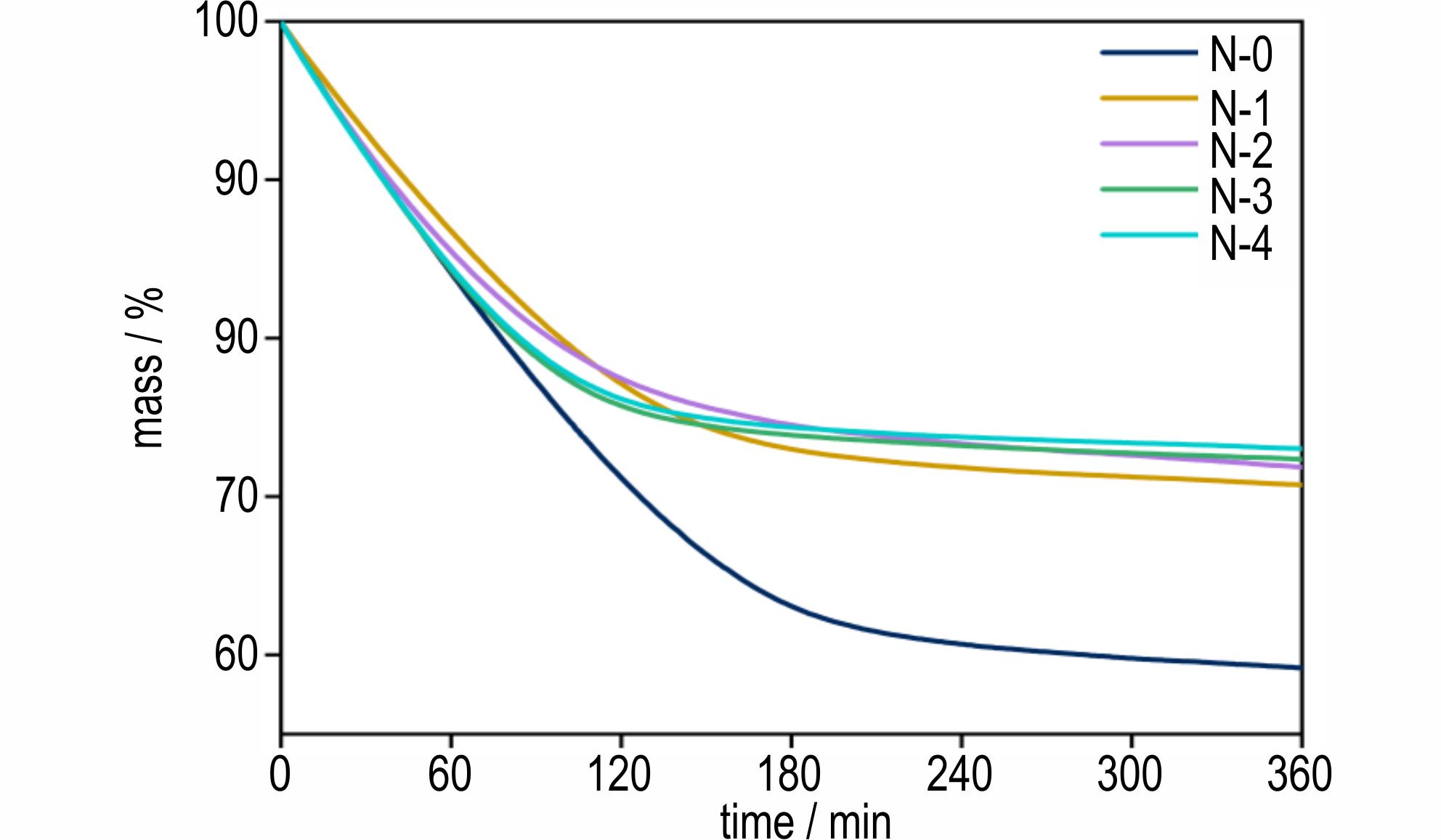

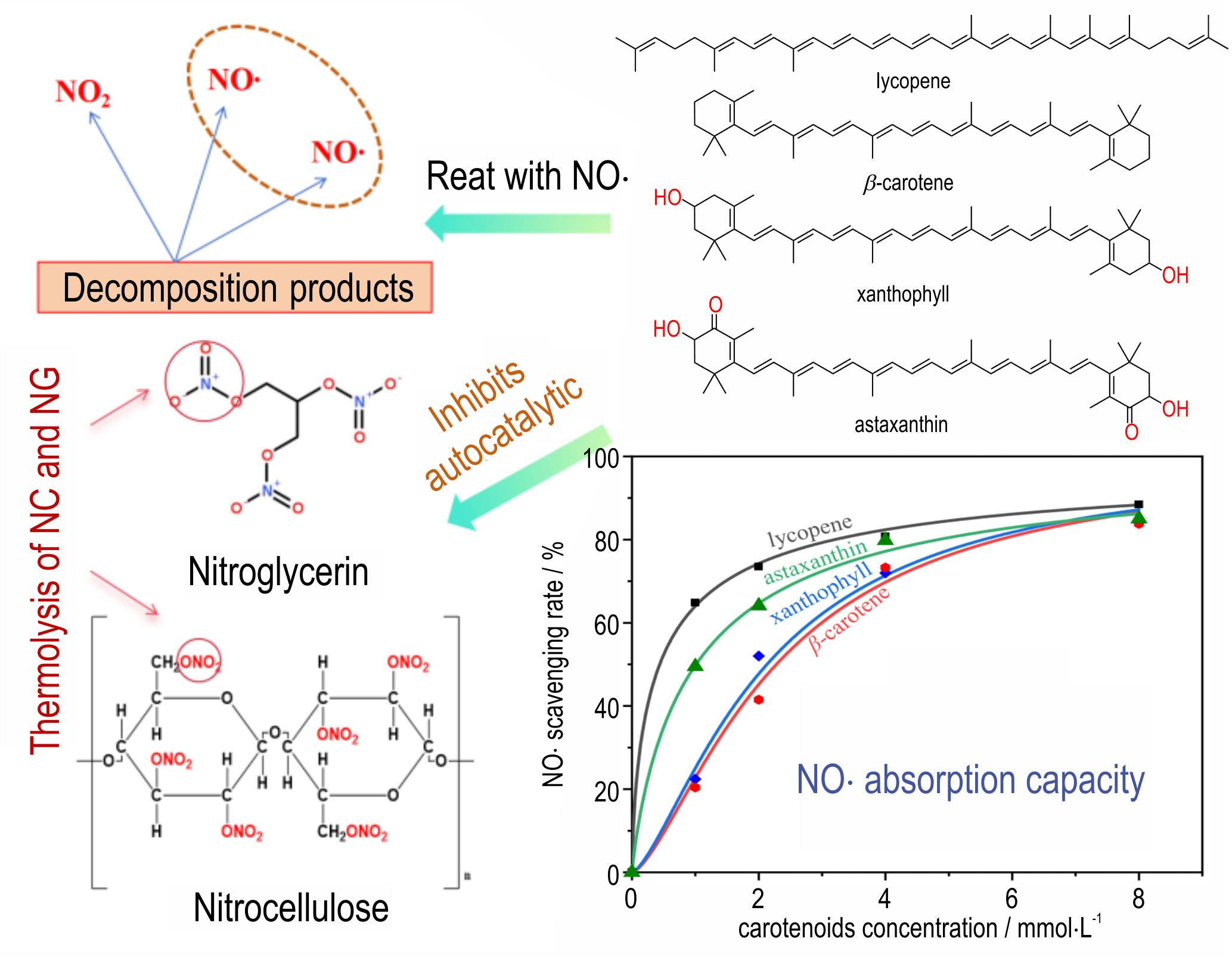

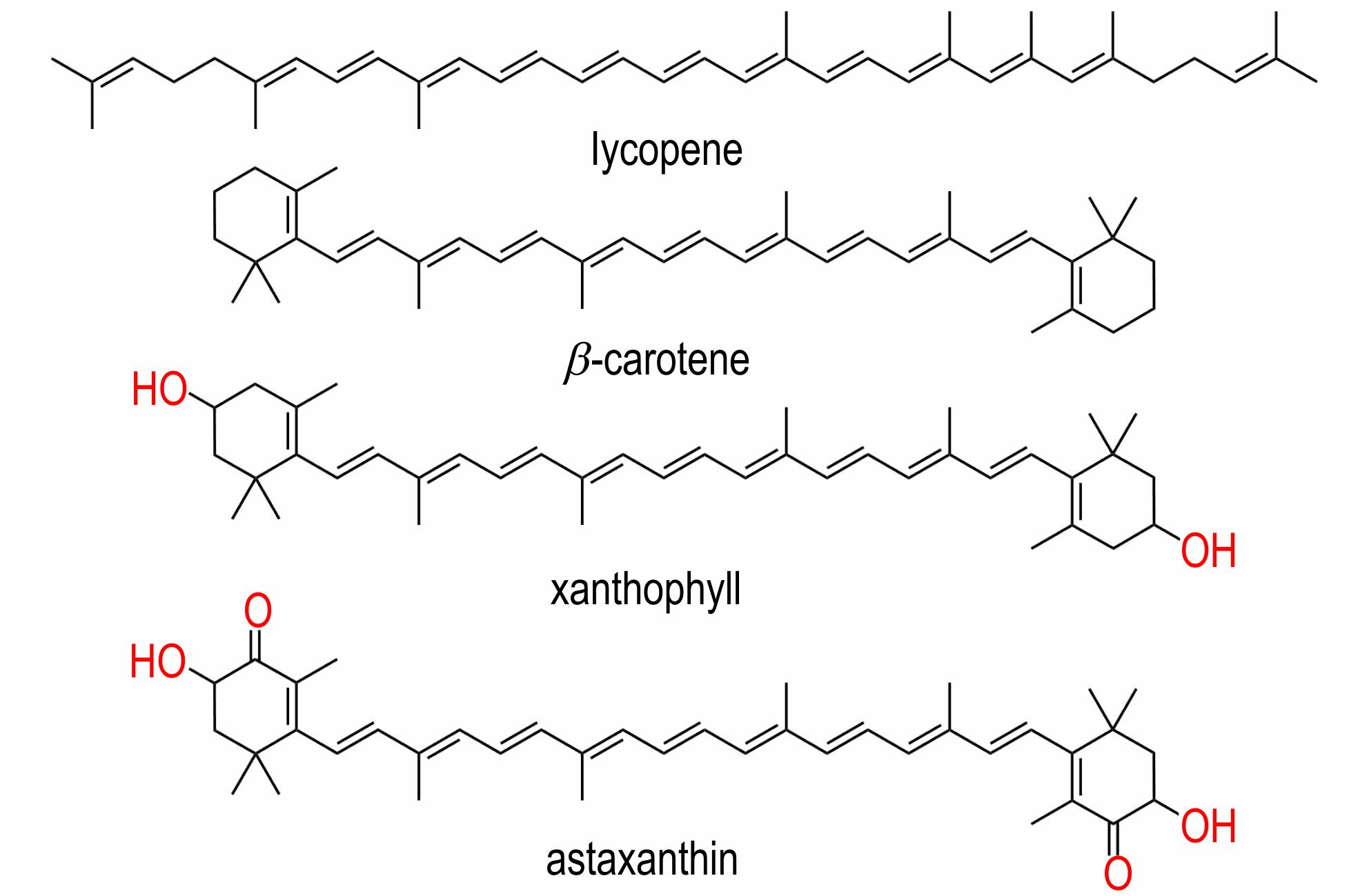

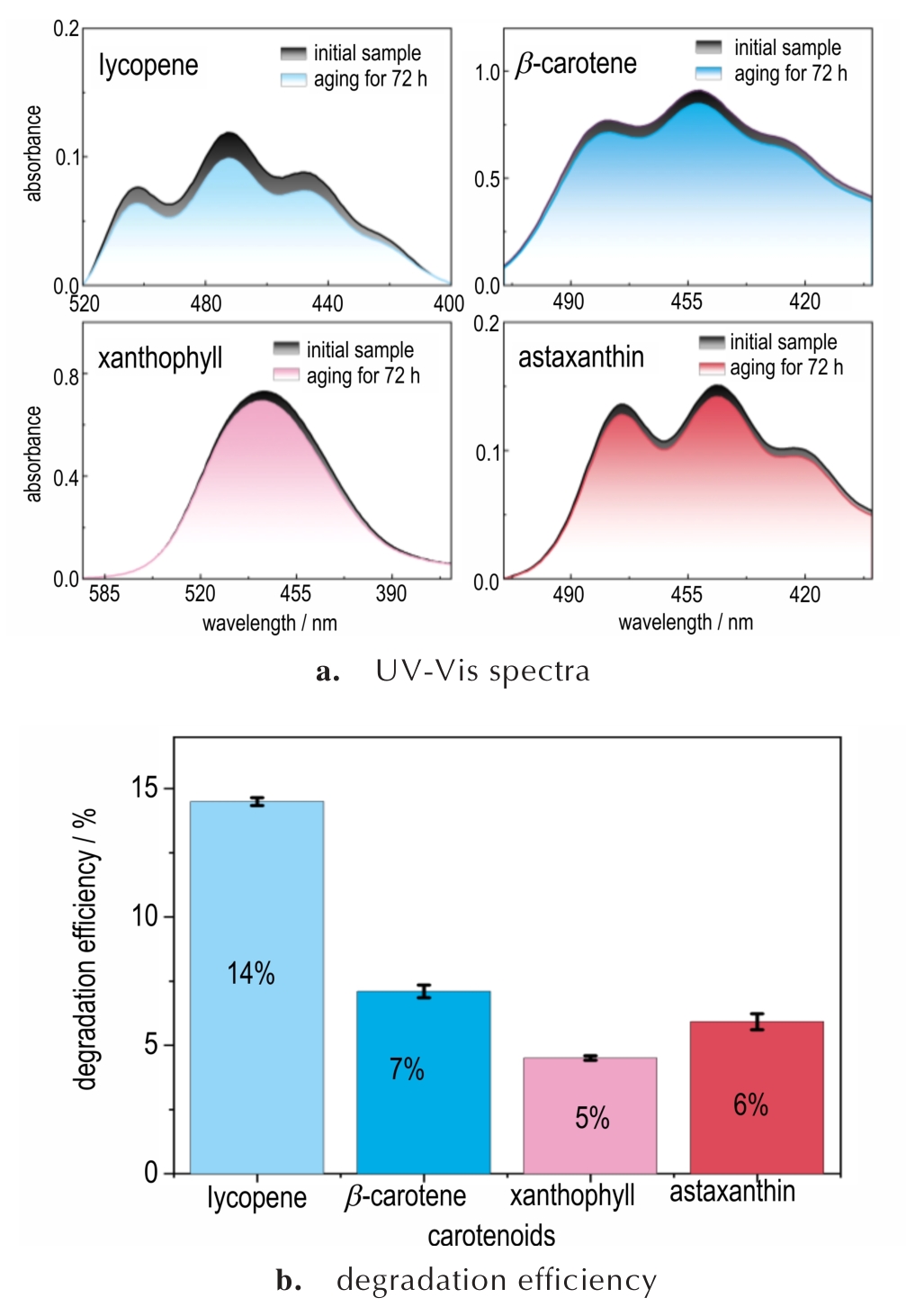

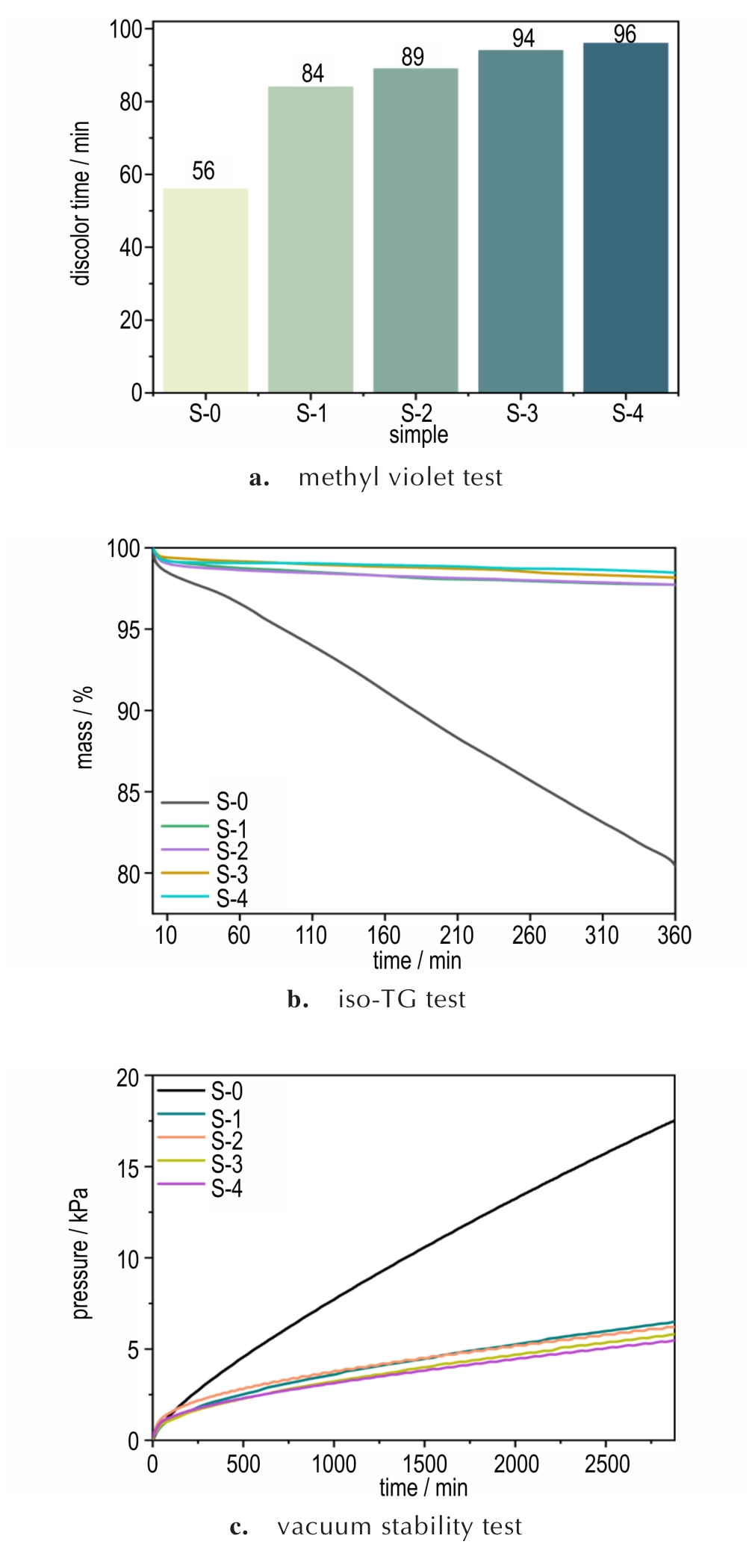

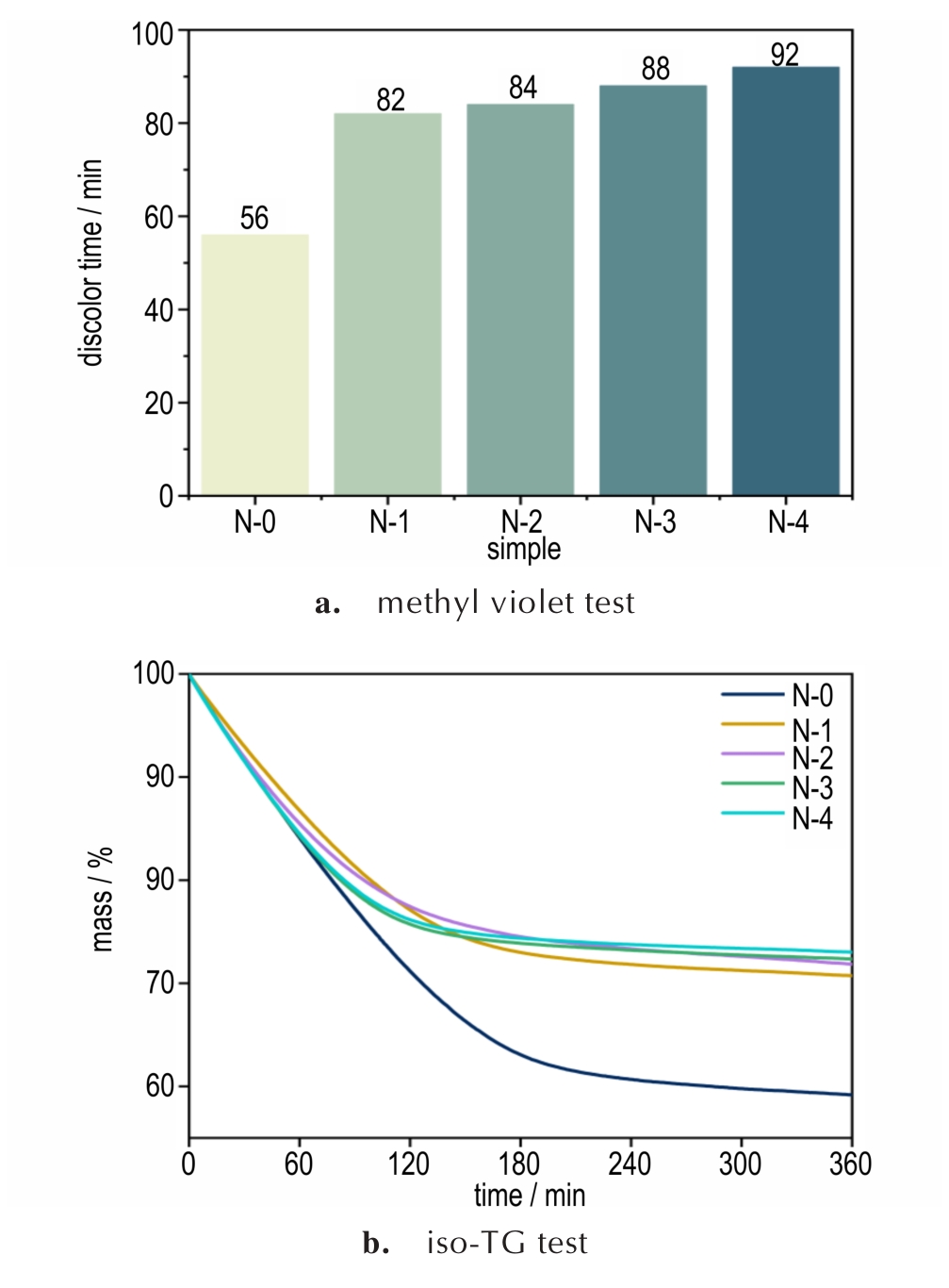

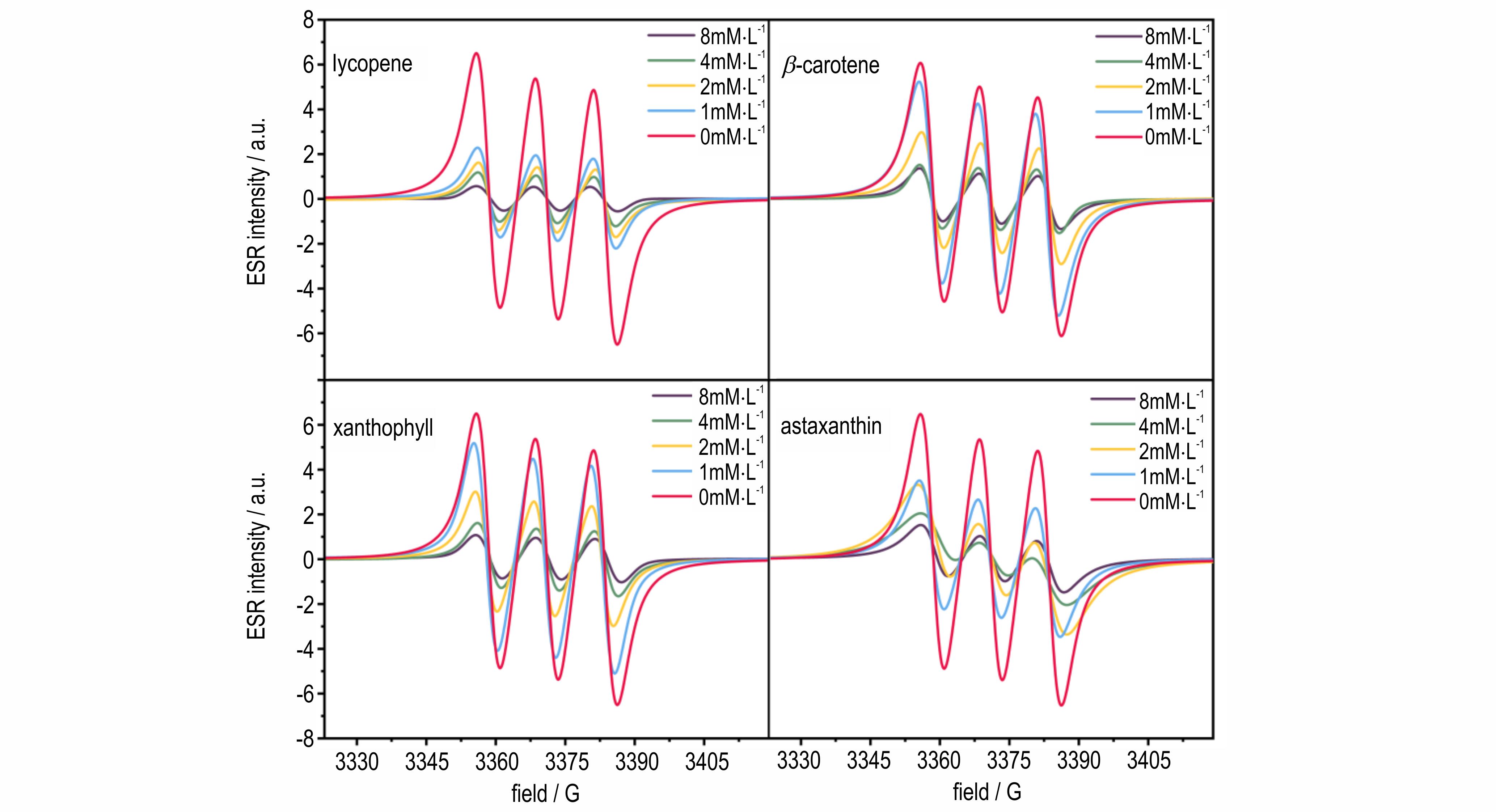

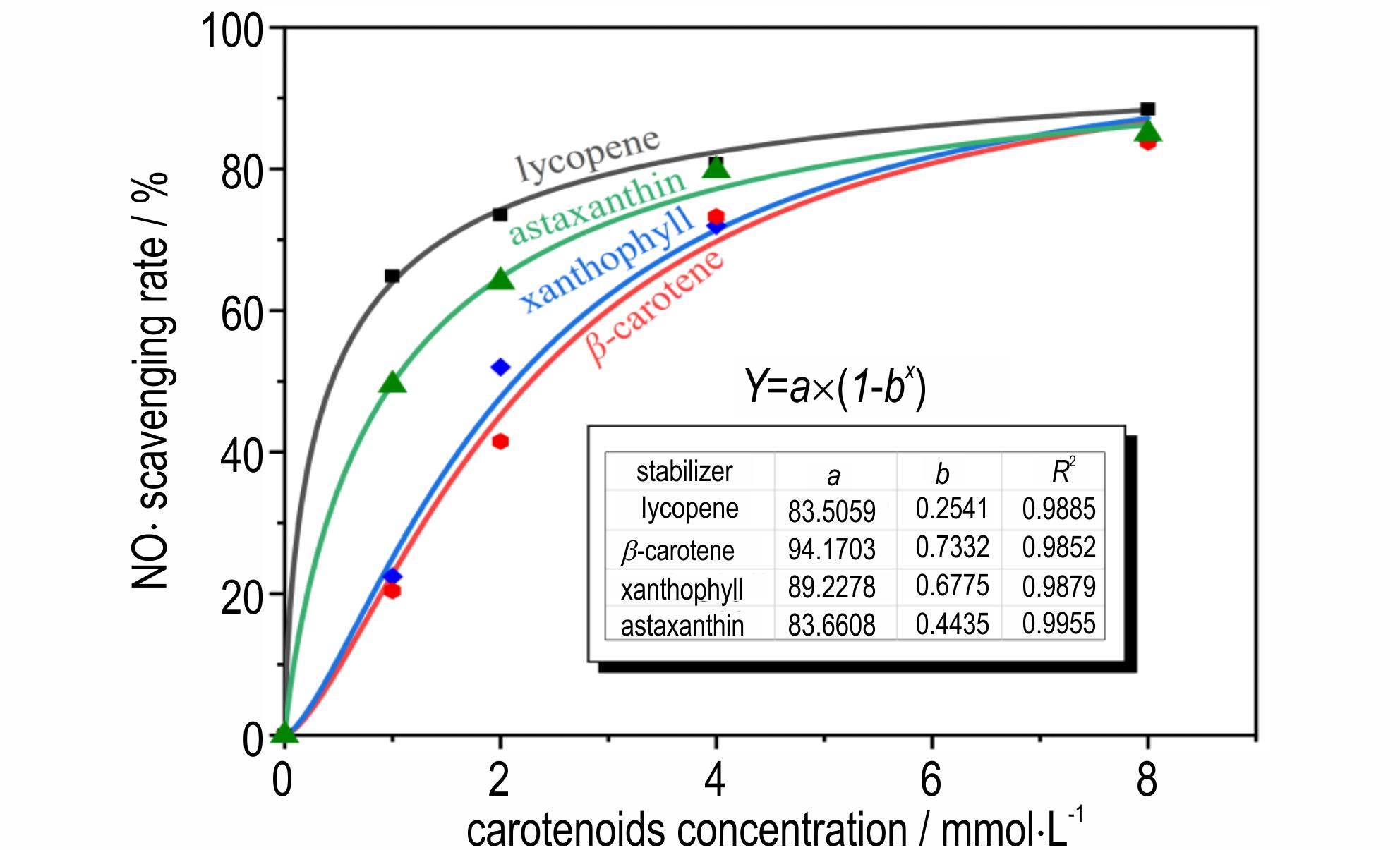

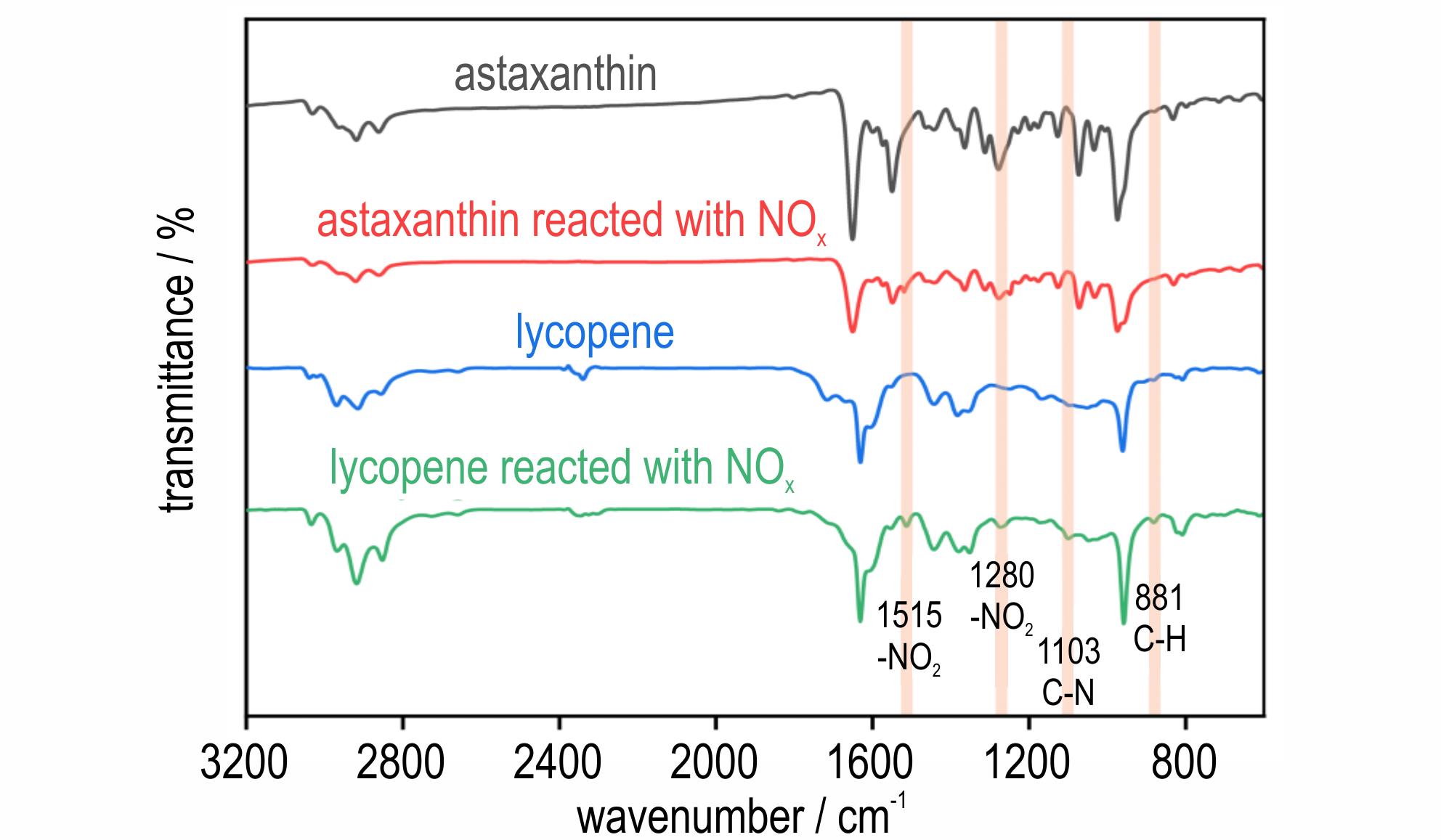

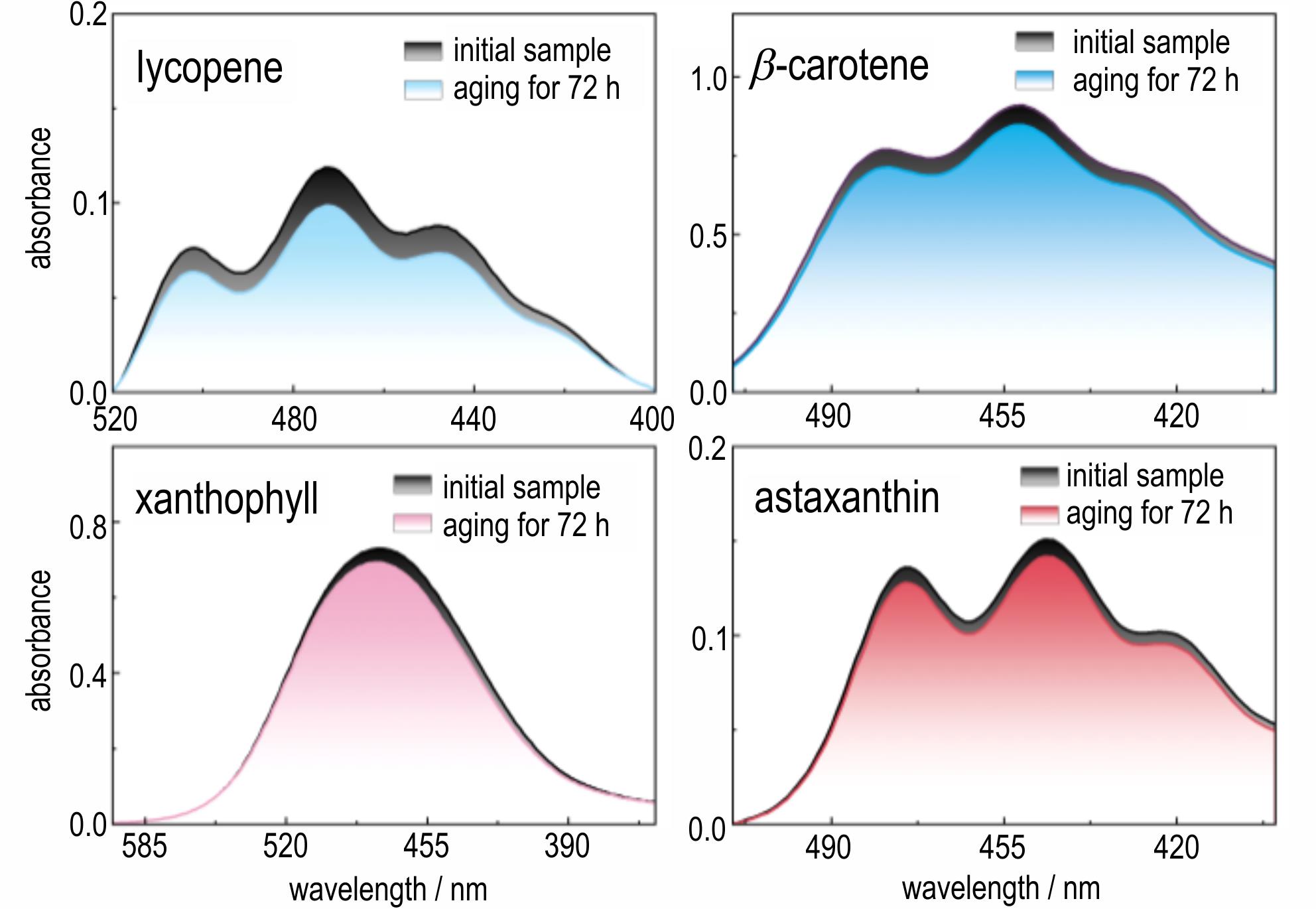

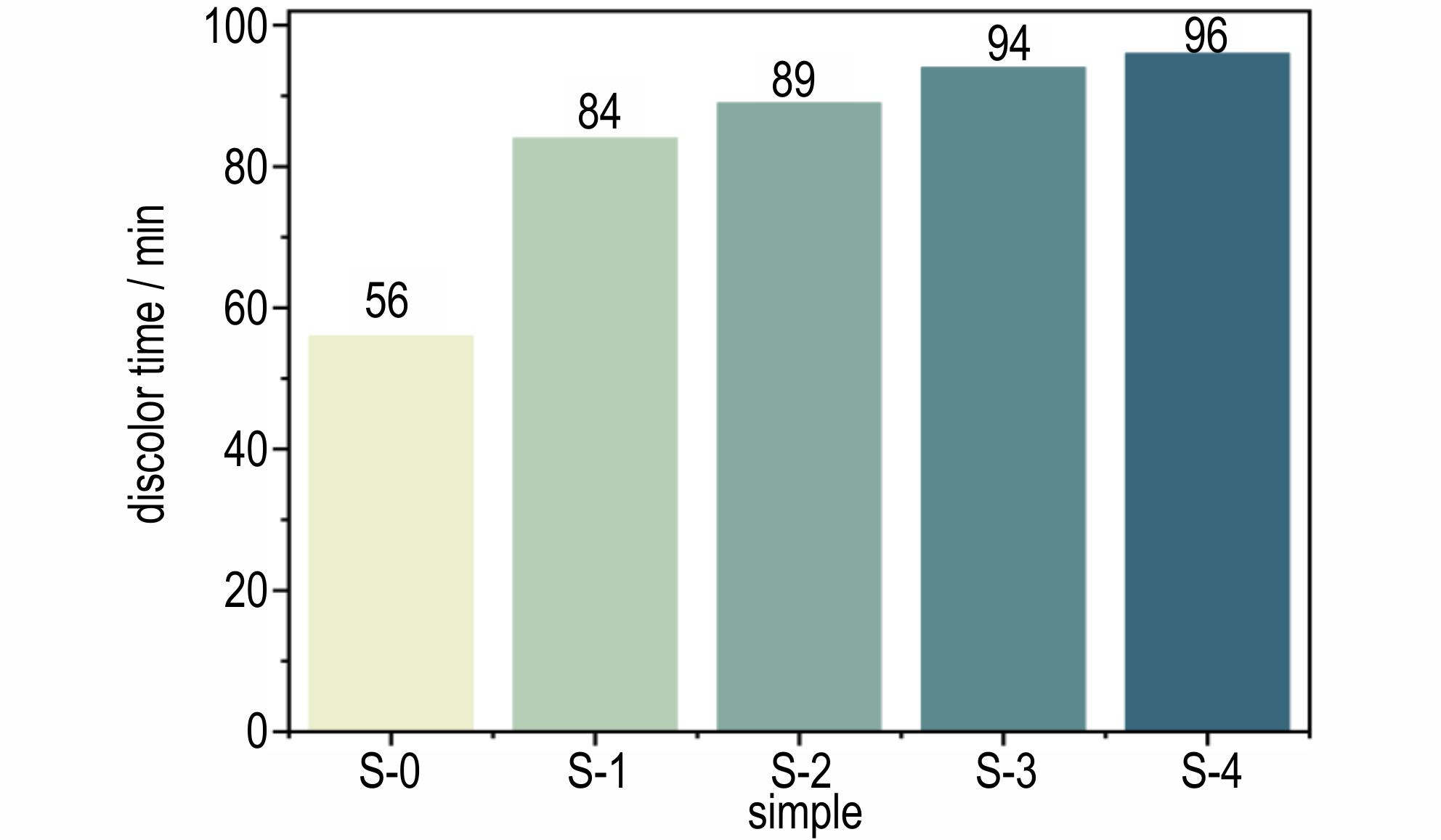

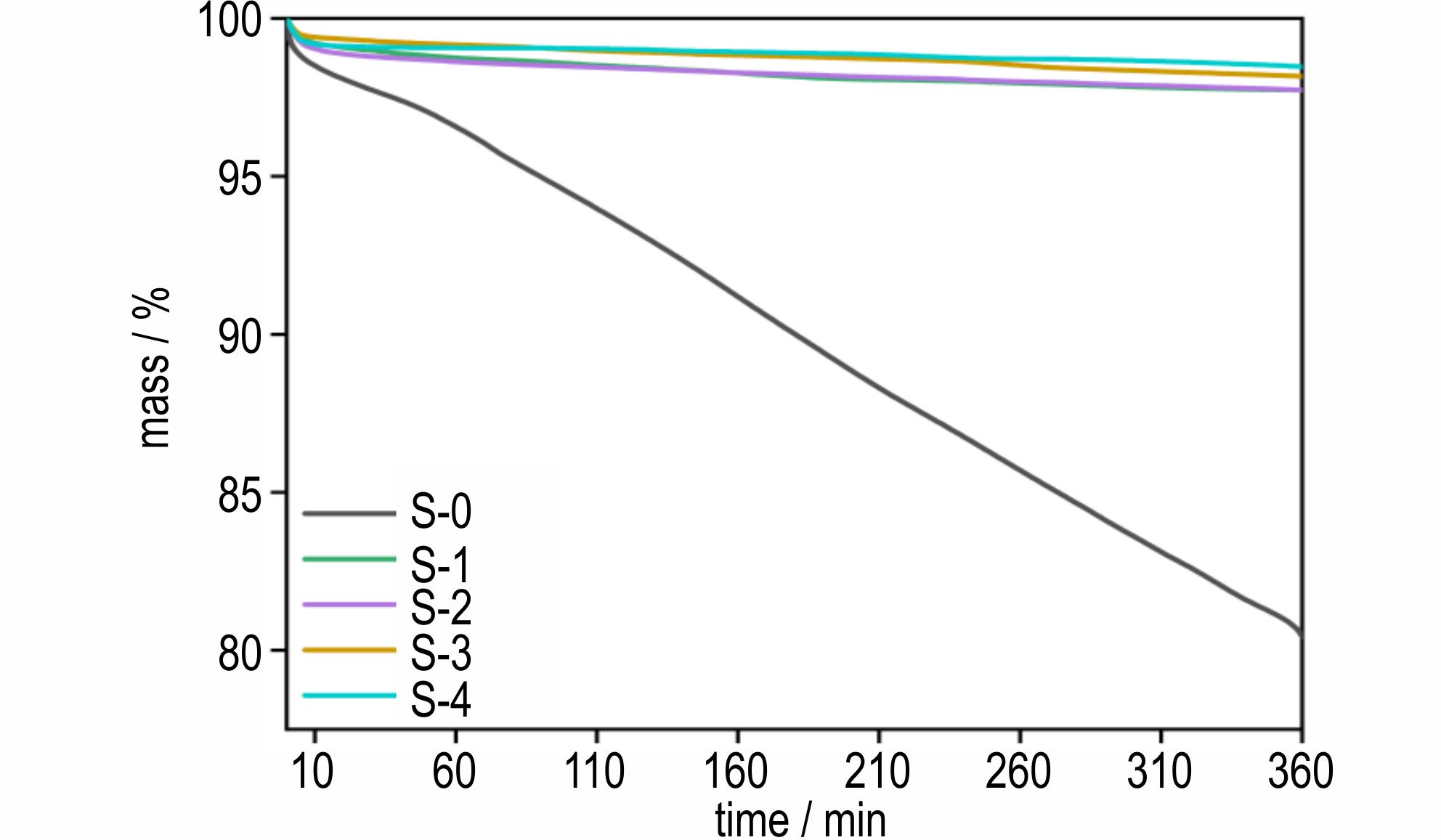

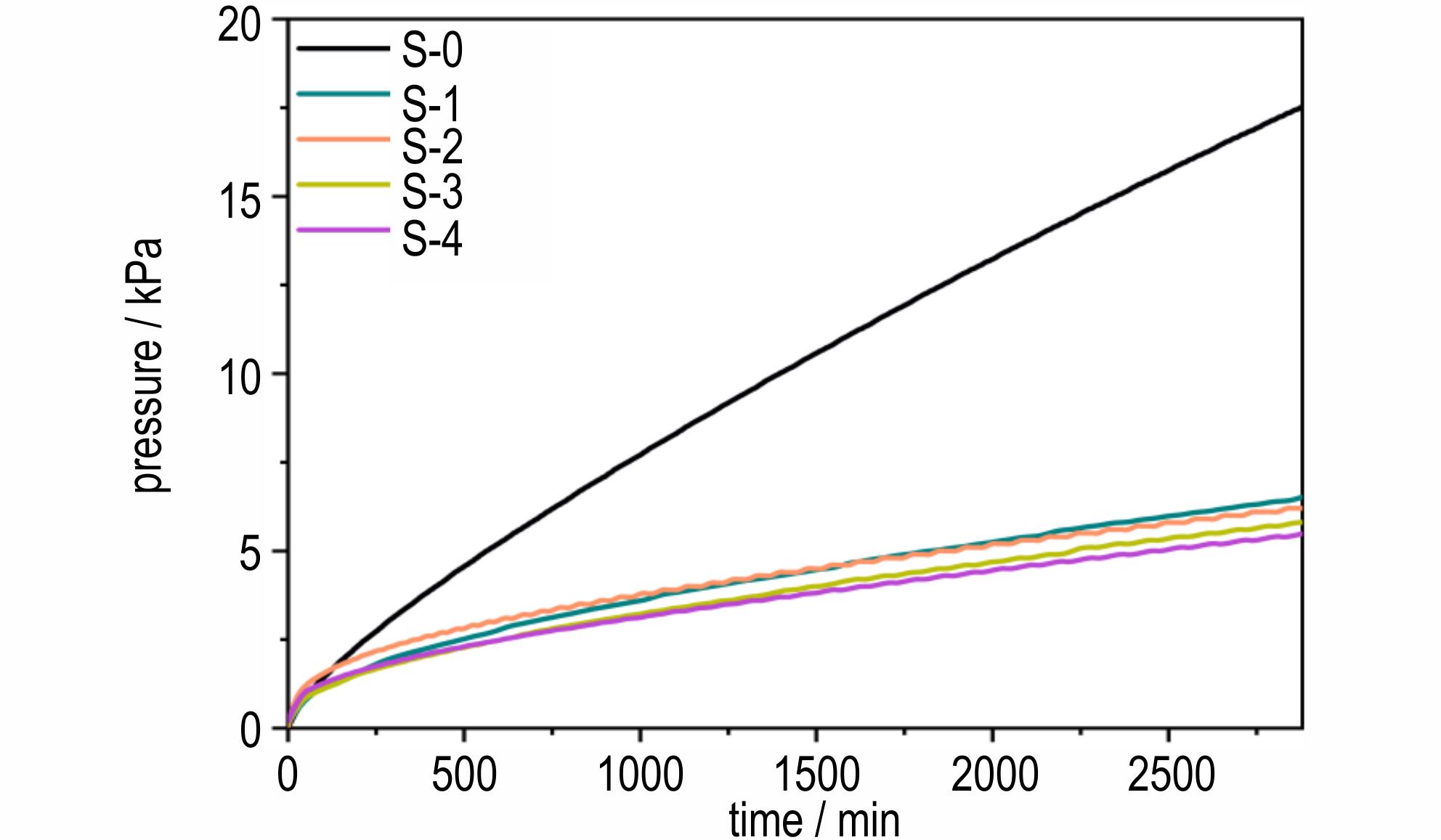

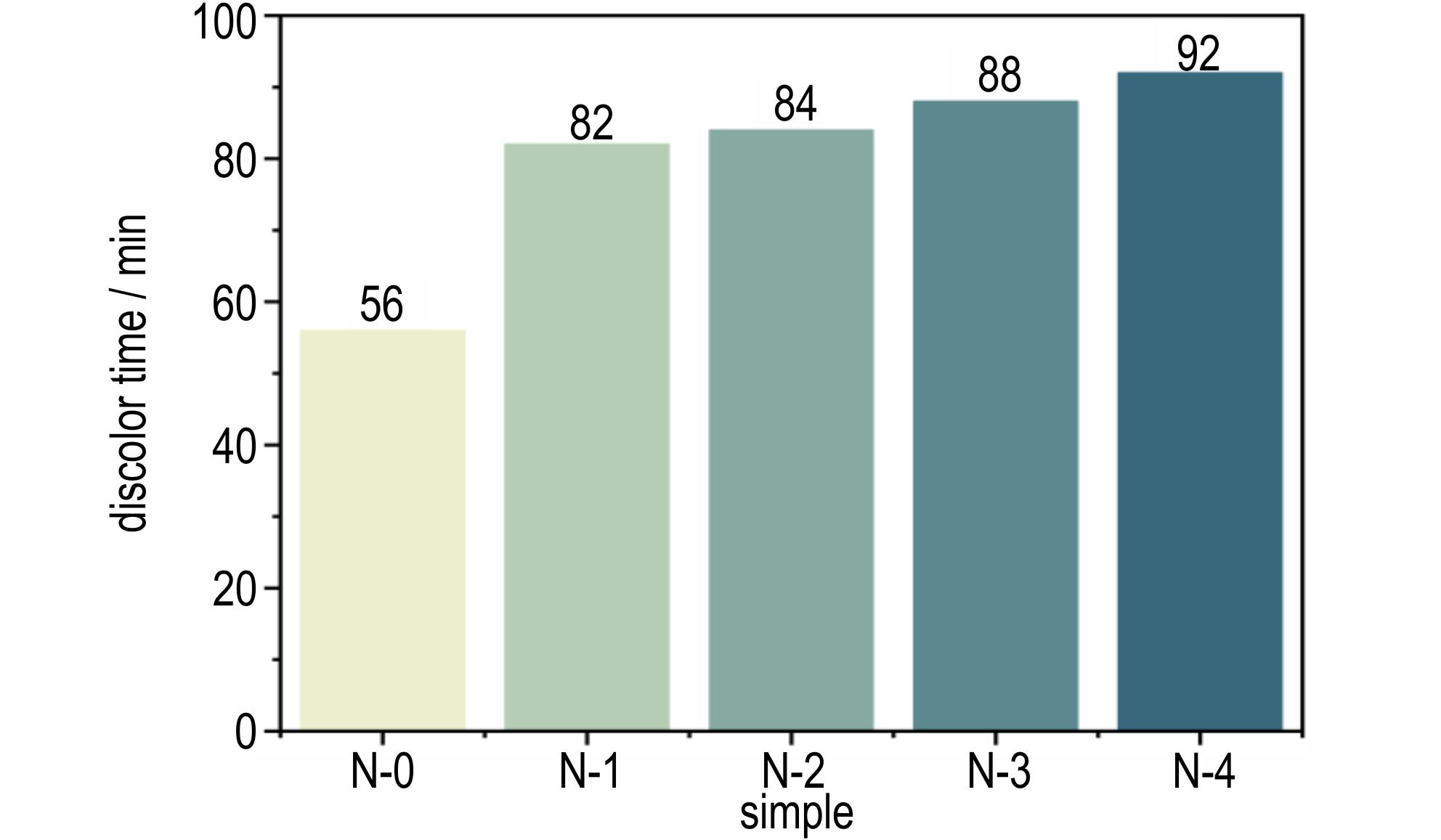

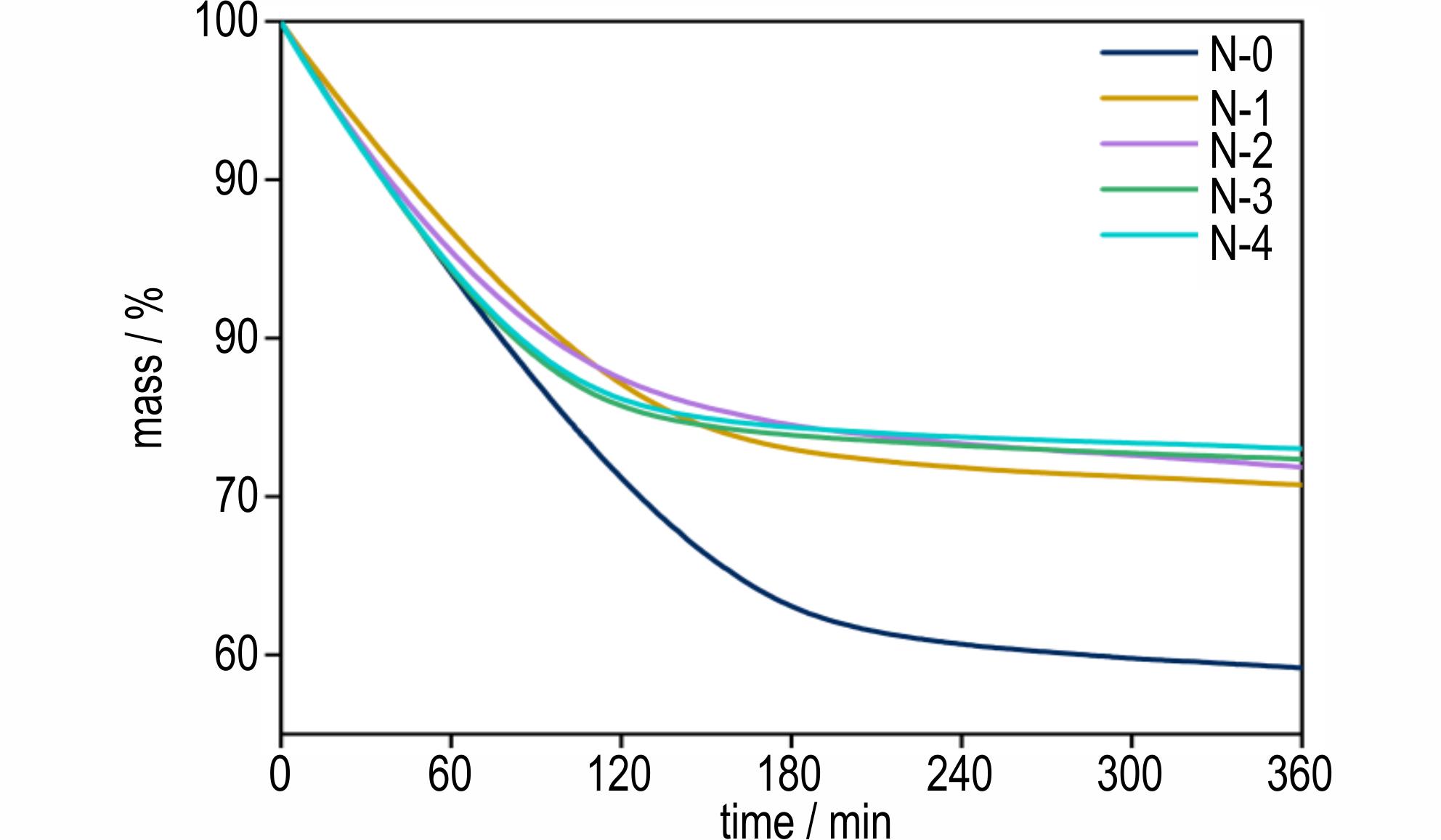

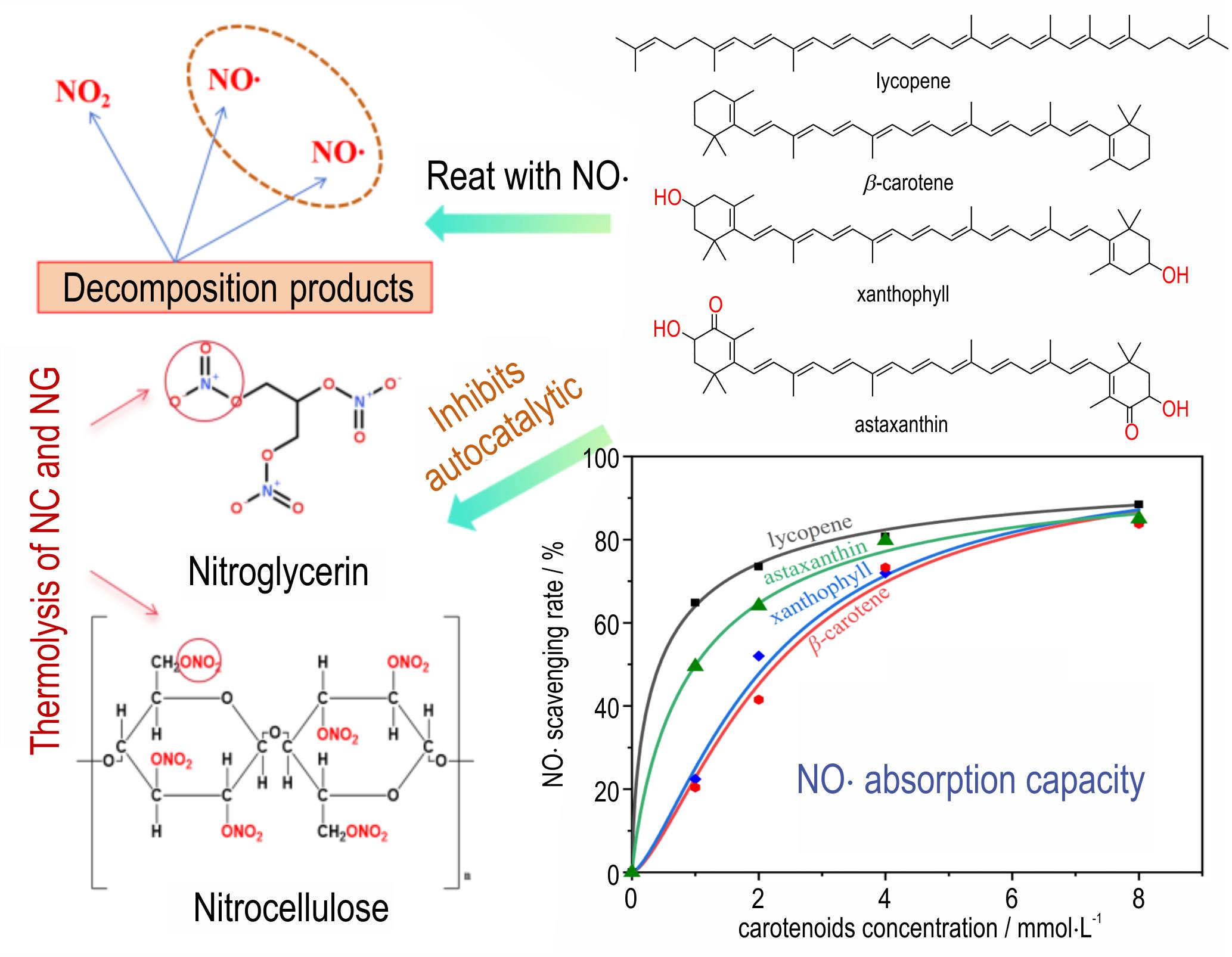

摘要:类胡萝卜素具有优异的自由基捕获能力和较低的生物毒性,为探究其作为推进剂安定剂的应用潜力,采用差热分析法、甲基紫试纸试验、等温热失重法、真空安定性试验和绝热加速量热法等测试方法,研究了番茄红素、β-胡萝卜素、叶黄素和虾青素4种典型类胡萝卜素对硝化棉和吸收药体系的安定作用。结果表明,4种类胡萝卜素均可显著增强硝化棉及吸收药的热稳定性,其安定效果优于传统安定剂。其中,虾青素使硝化棉的甲基紫试纸变色时间延长40 min,热失重率降低17.90%,绝热分解最高温升速率降低0.134 ℃·min-1,单位质量释放的气体压力减少12.0 kPa;使吸收药的甲基紫试纸变色时间延长34 min,热失重率降低14.18%,表现出最优异的性能。结合自由基清除能力测试和中间体结构分析对类胡萝卜素的安定机理进行了探究。结果显示,类胡萝卜素能够高效捕获氮氧自由基,当浓度达到8 mmol?L-1时,其清除率接近90%,有效抑制了硝化棉和吸收药的自催化分解过程;同时,其生成的二次衍生物不含亚硝胺基团,显著降低了毒性风险。

-

摘要:

-

2025,33(7):689-702, DOI: 10.11943/CJEM2025079

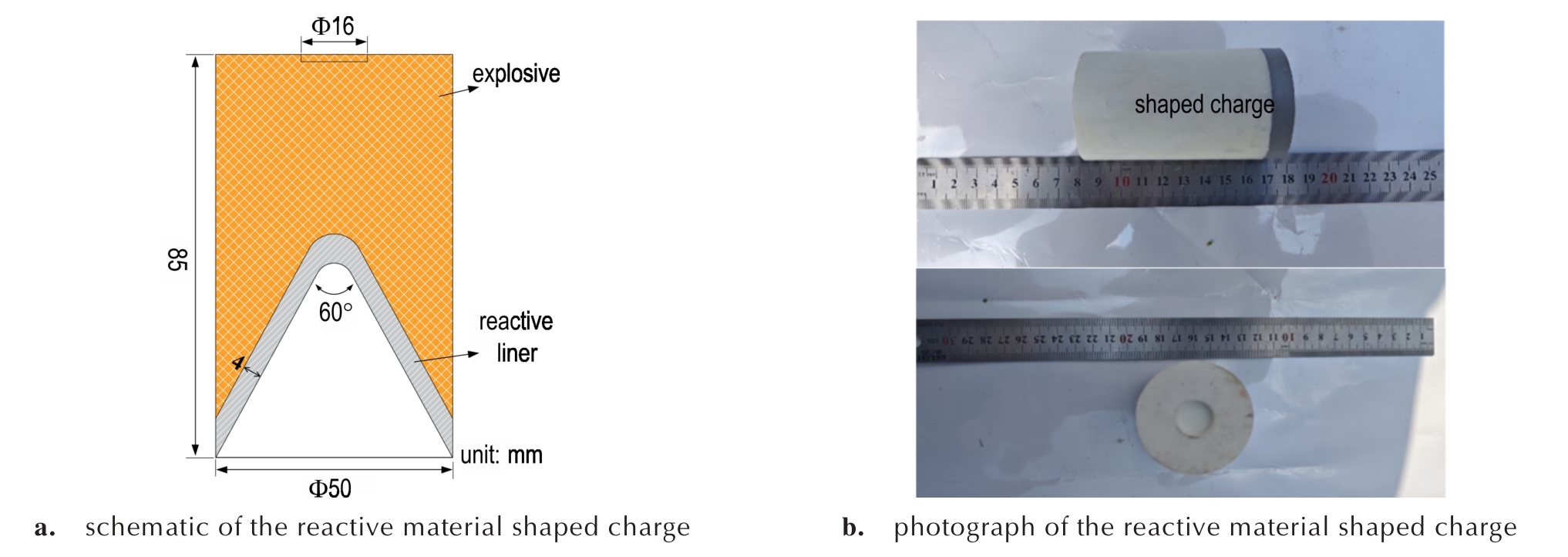

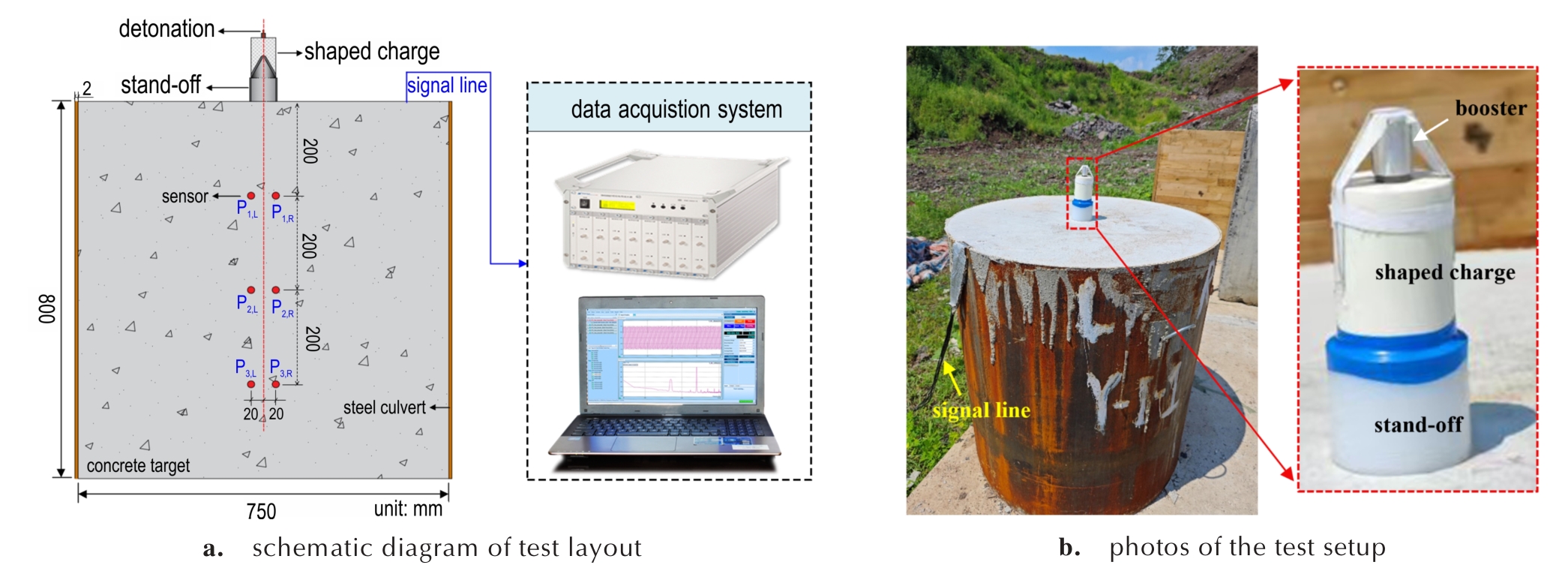

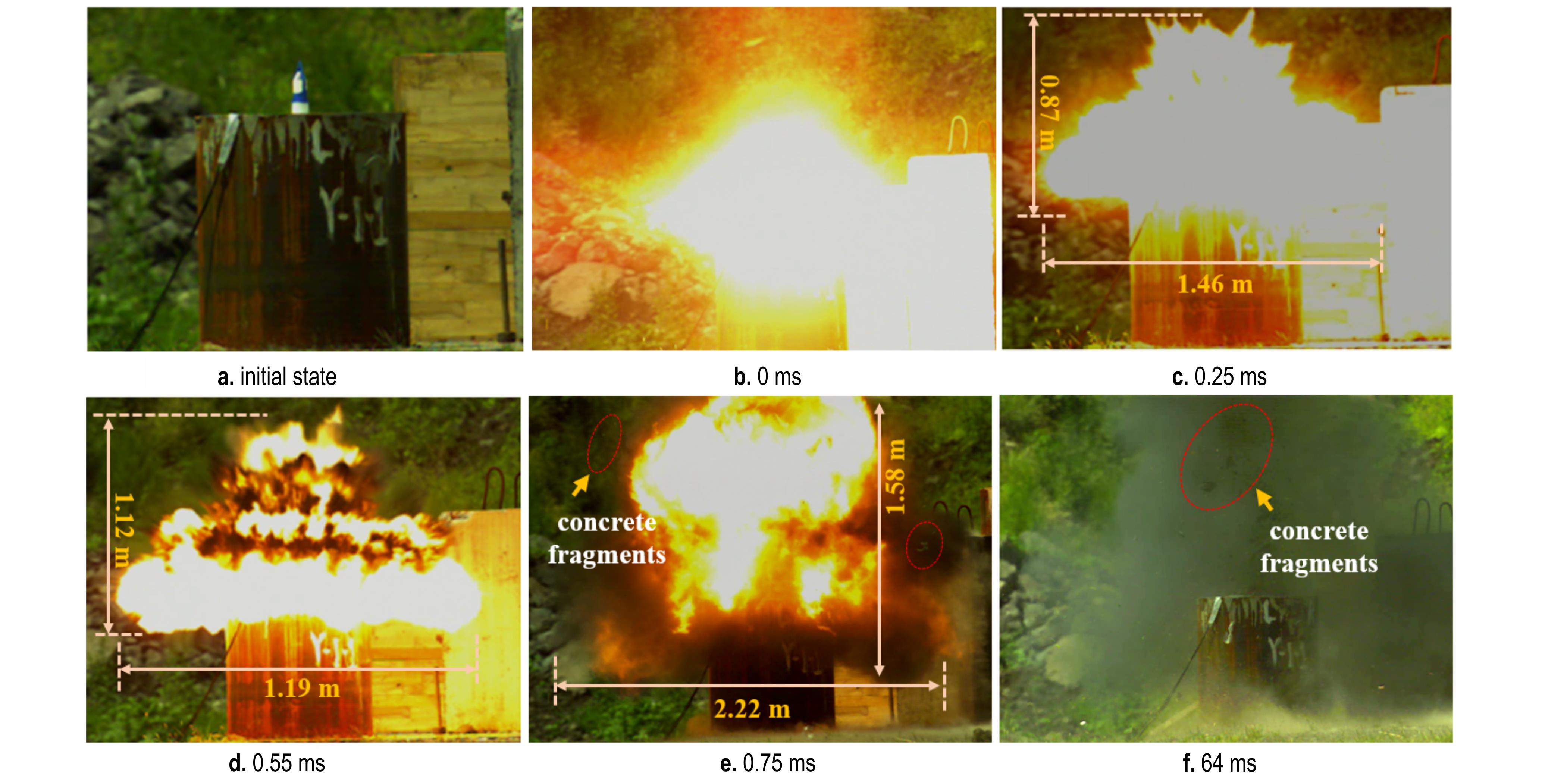

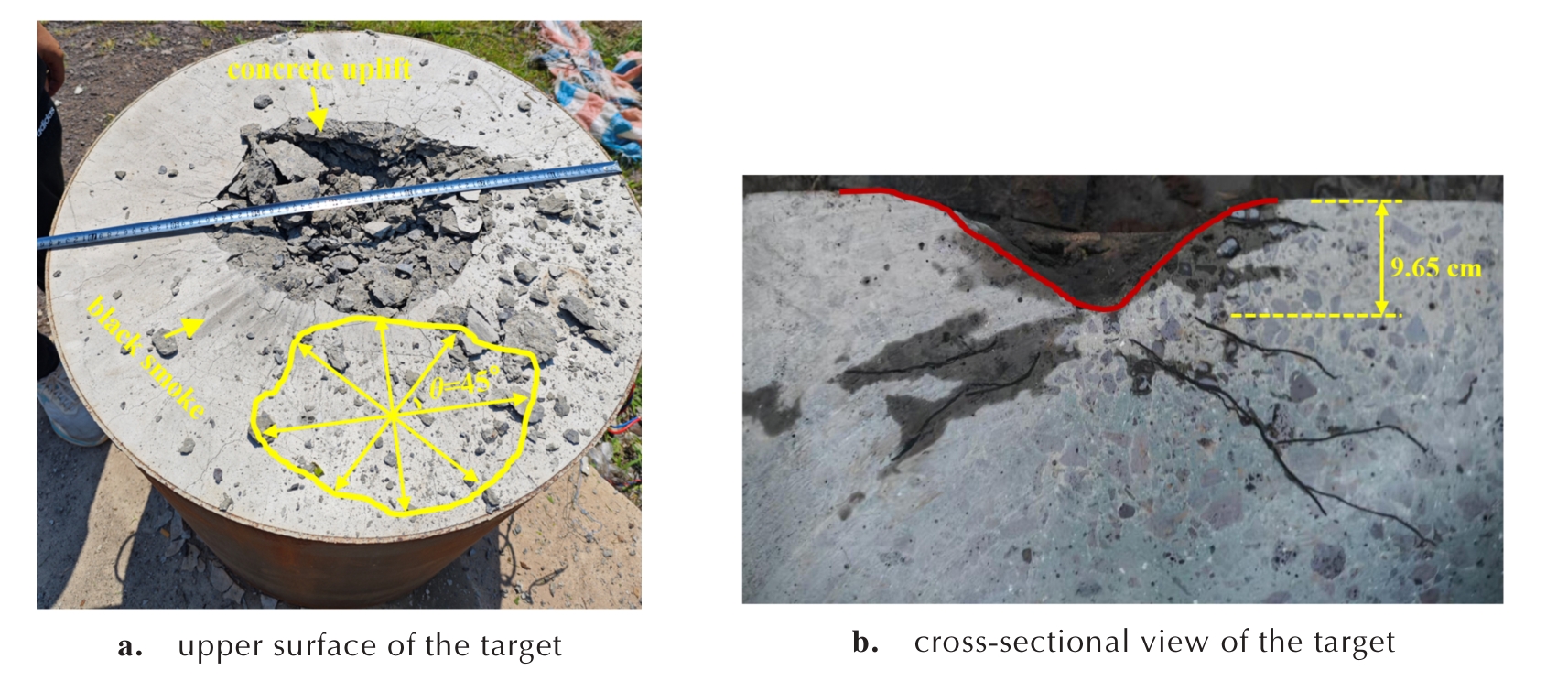

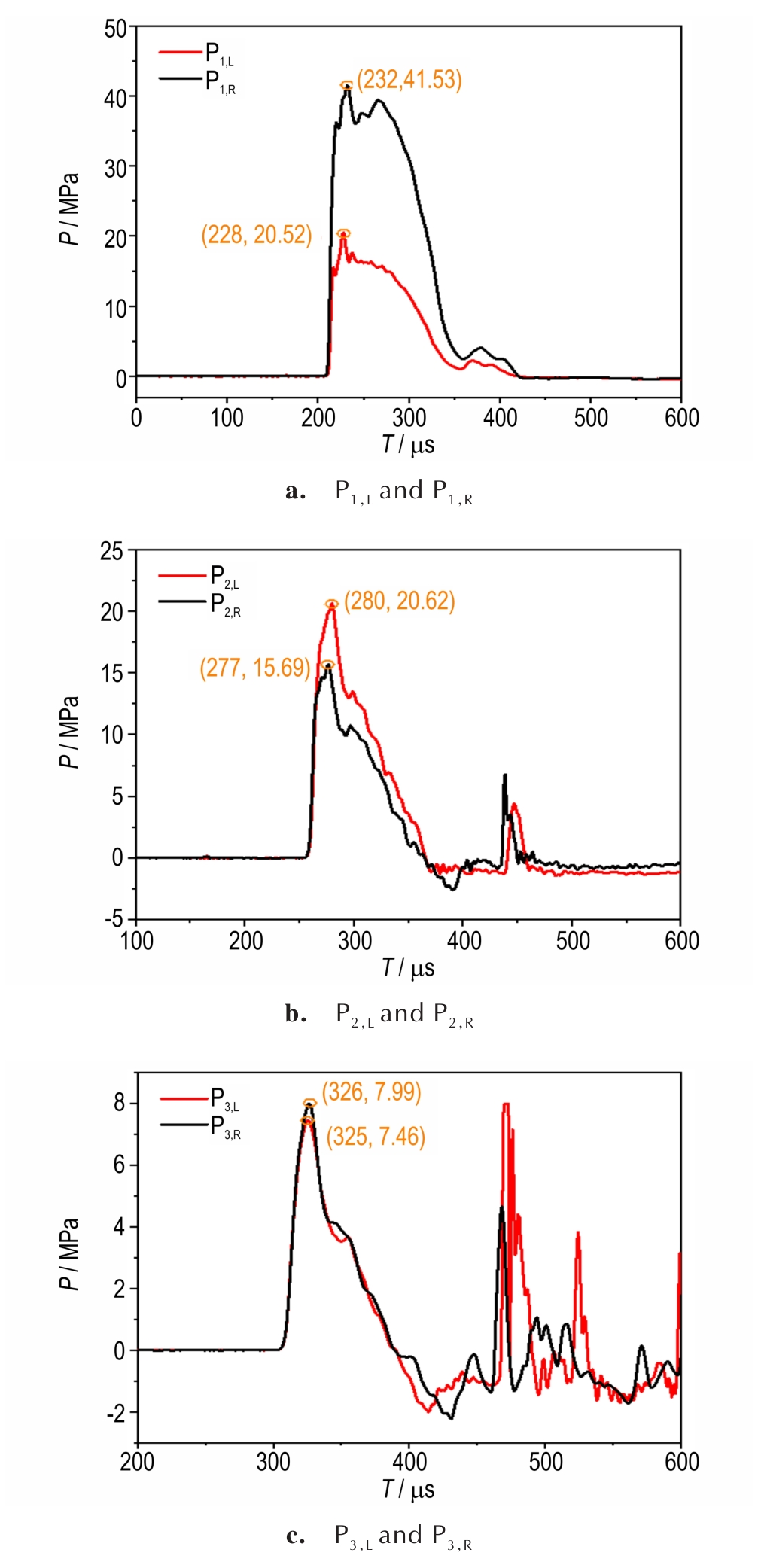

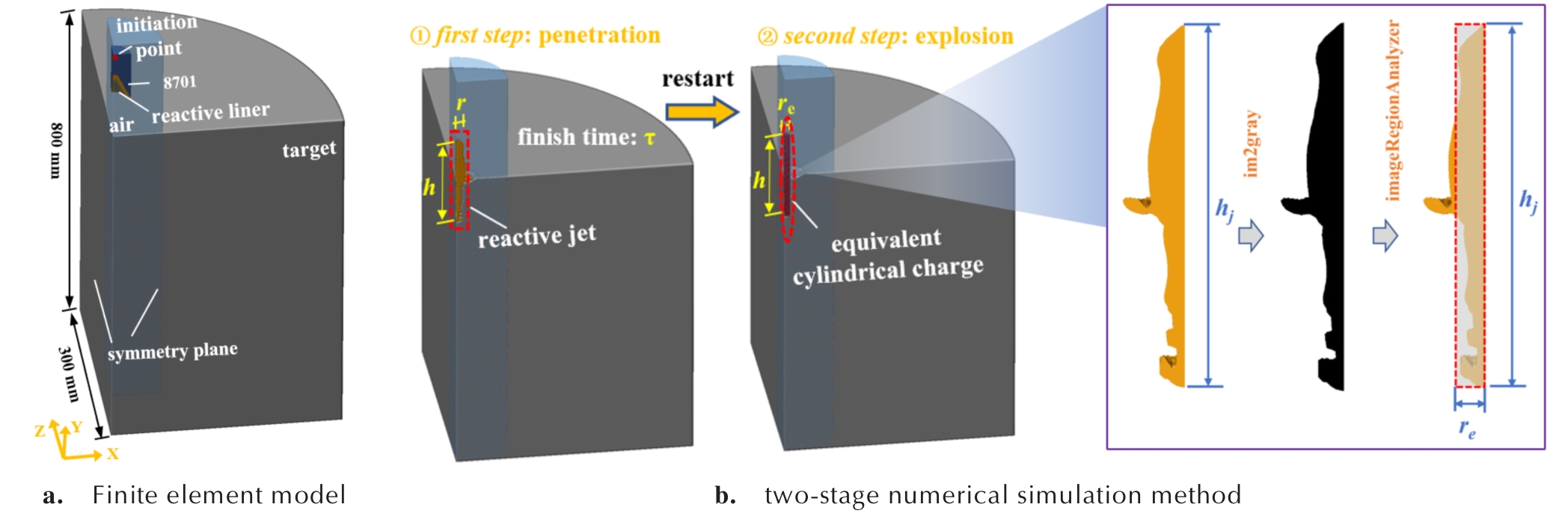

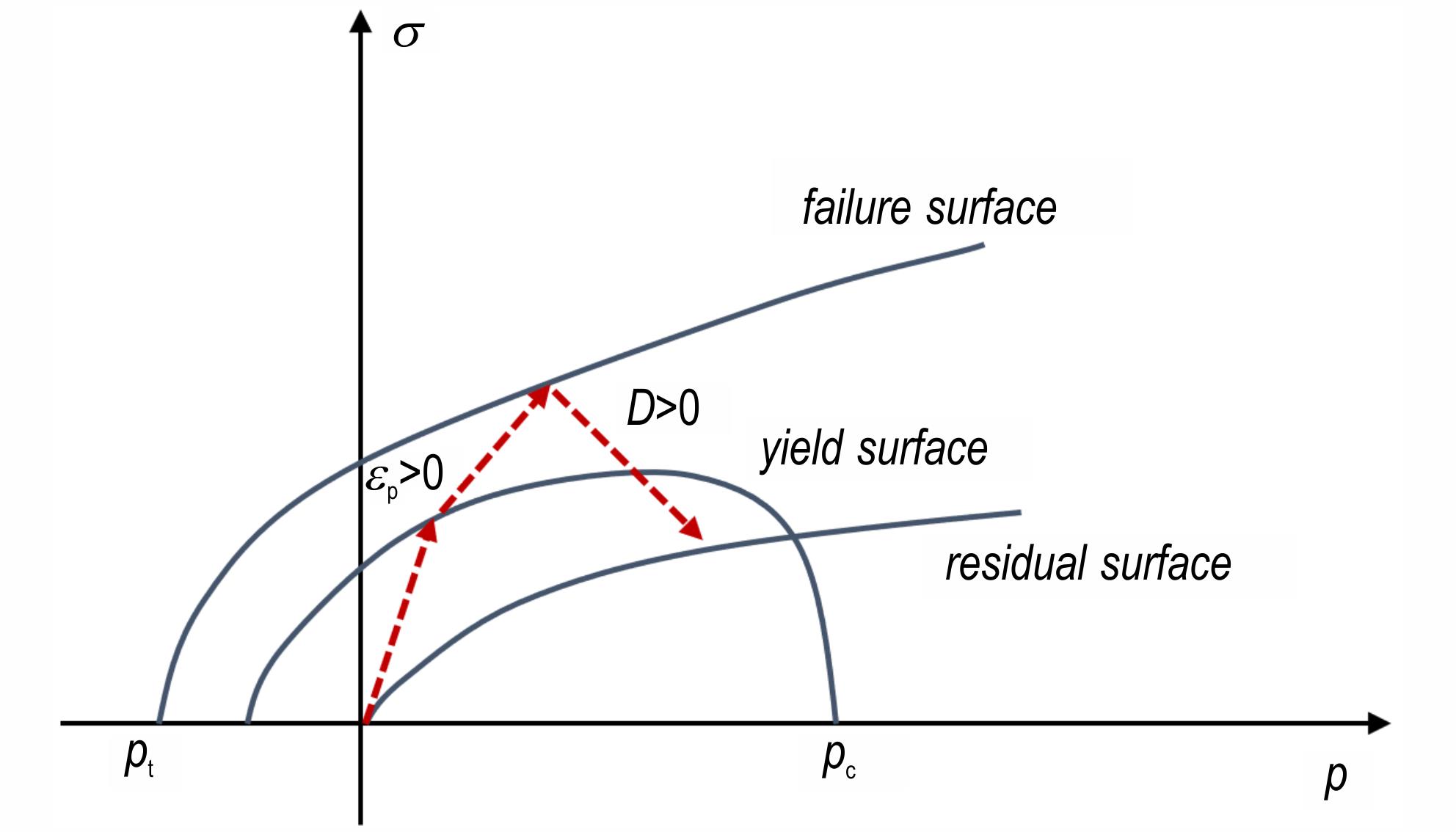

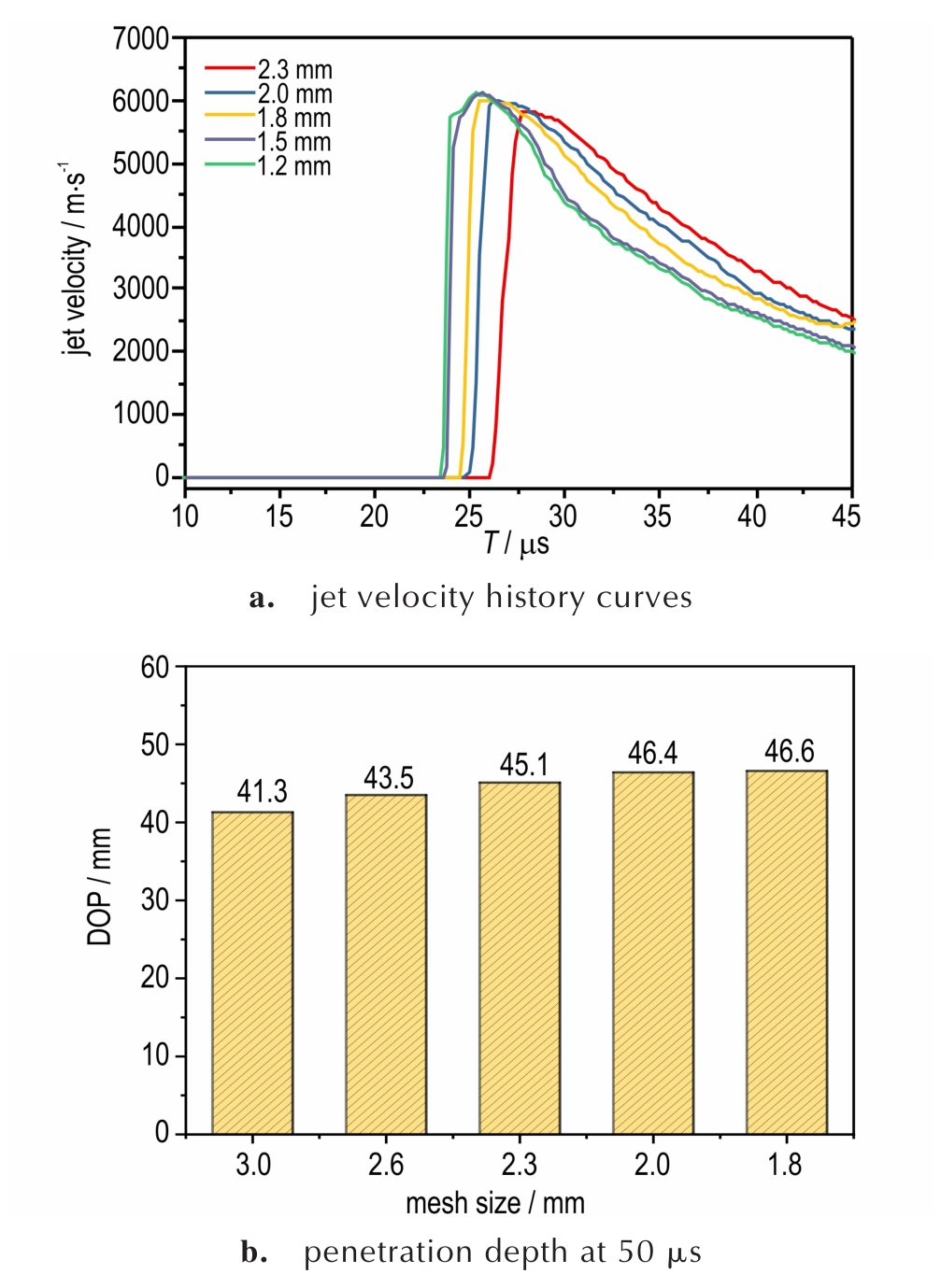

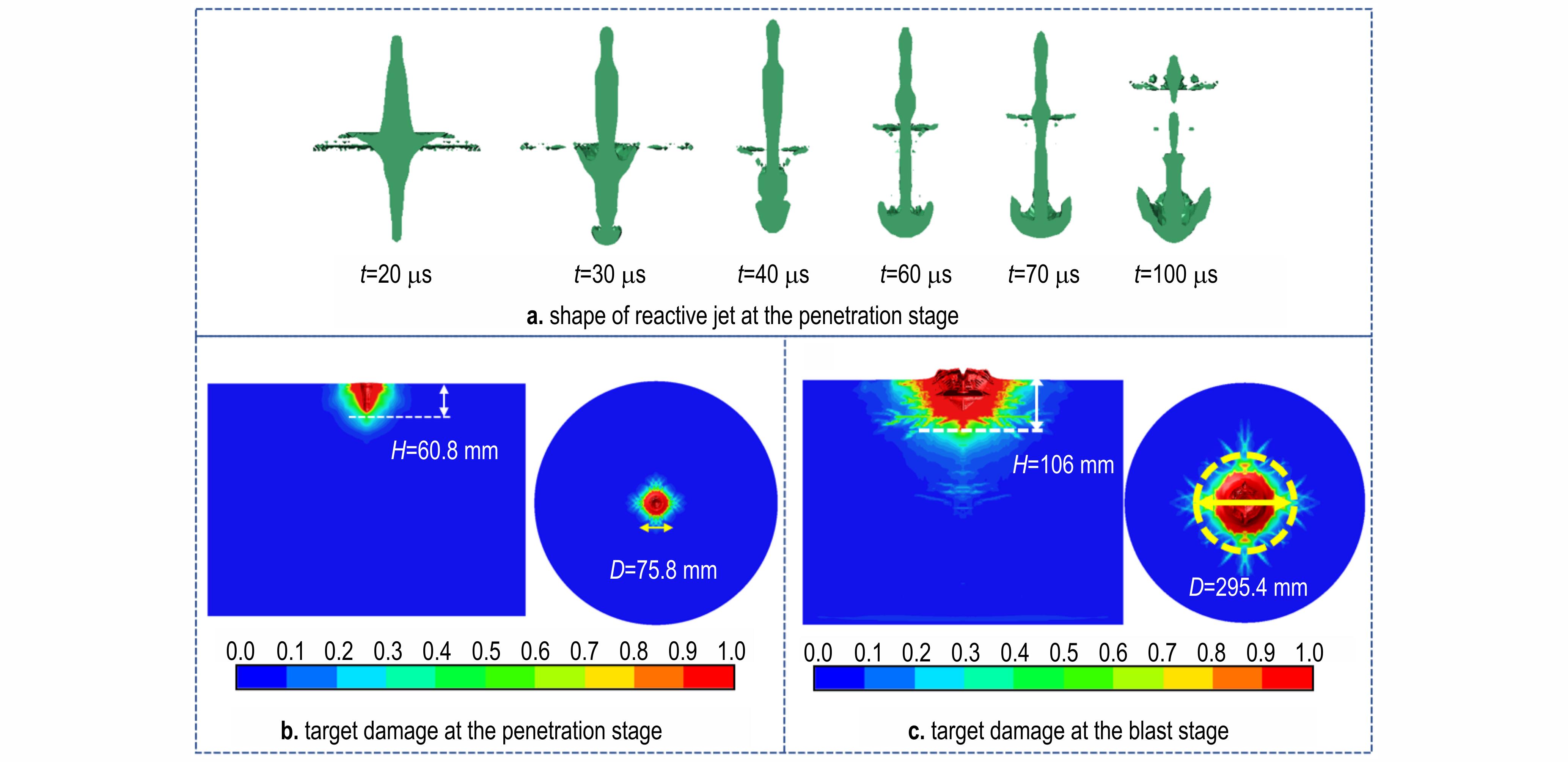

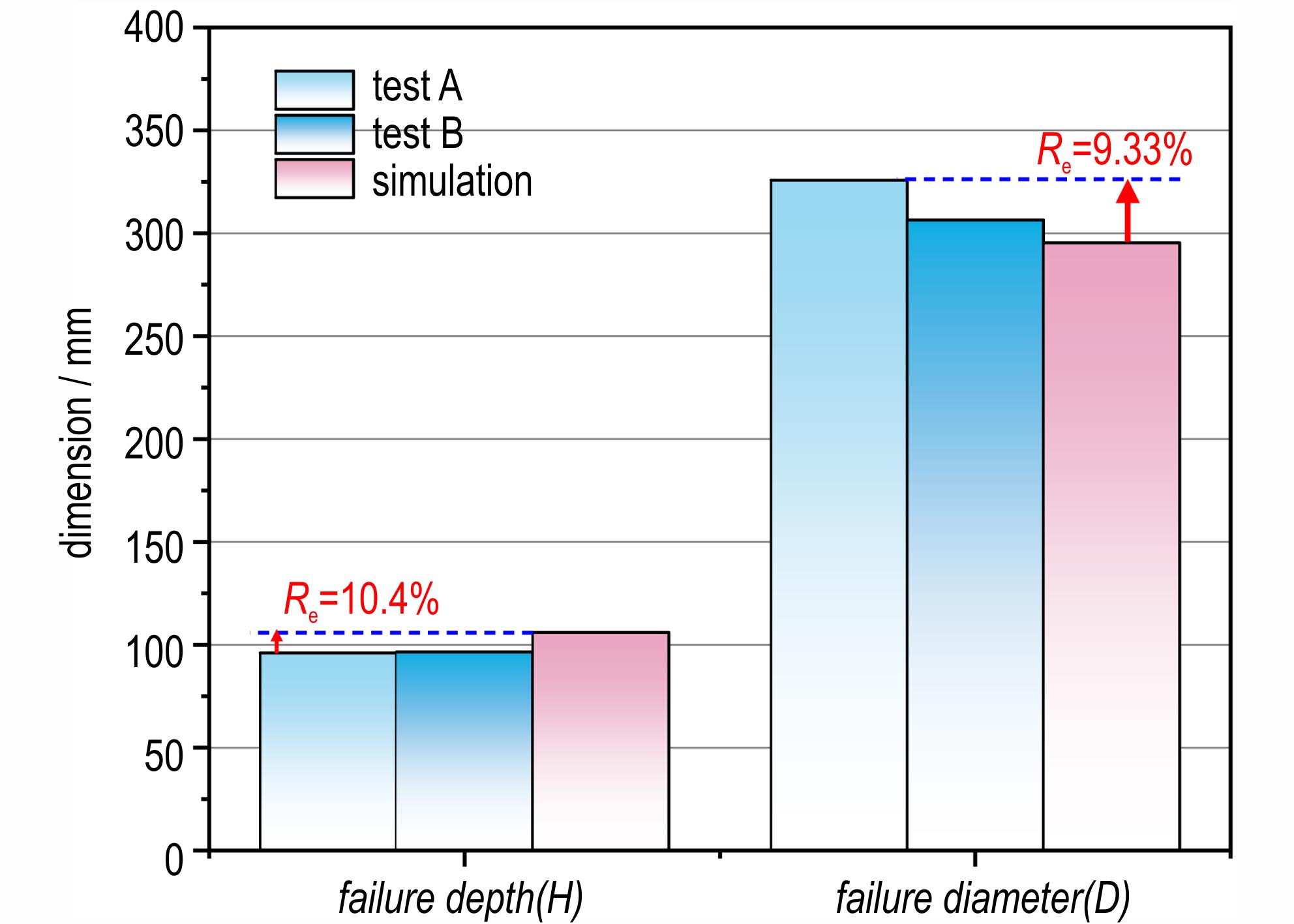

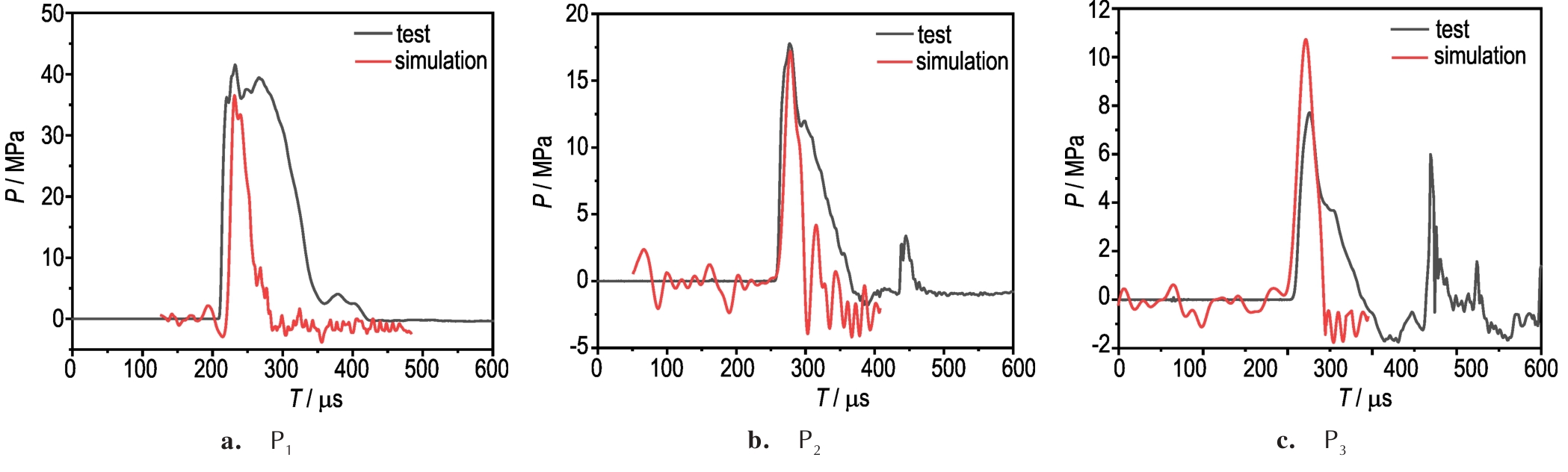

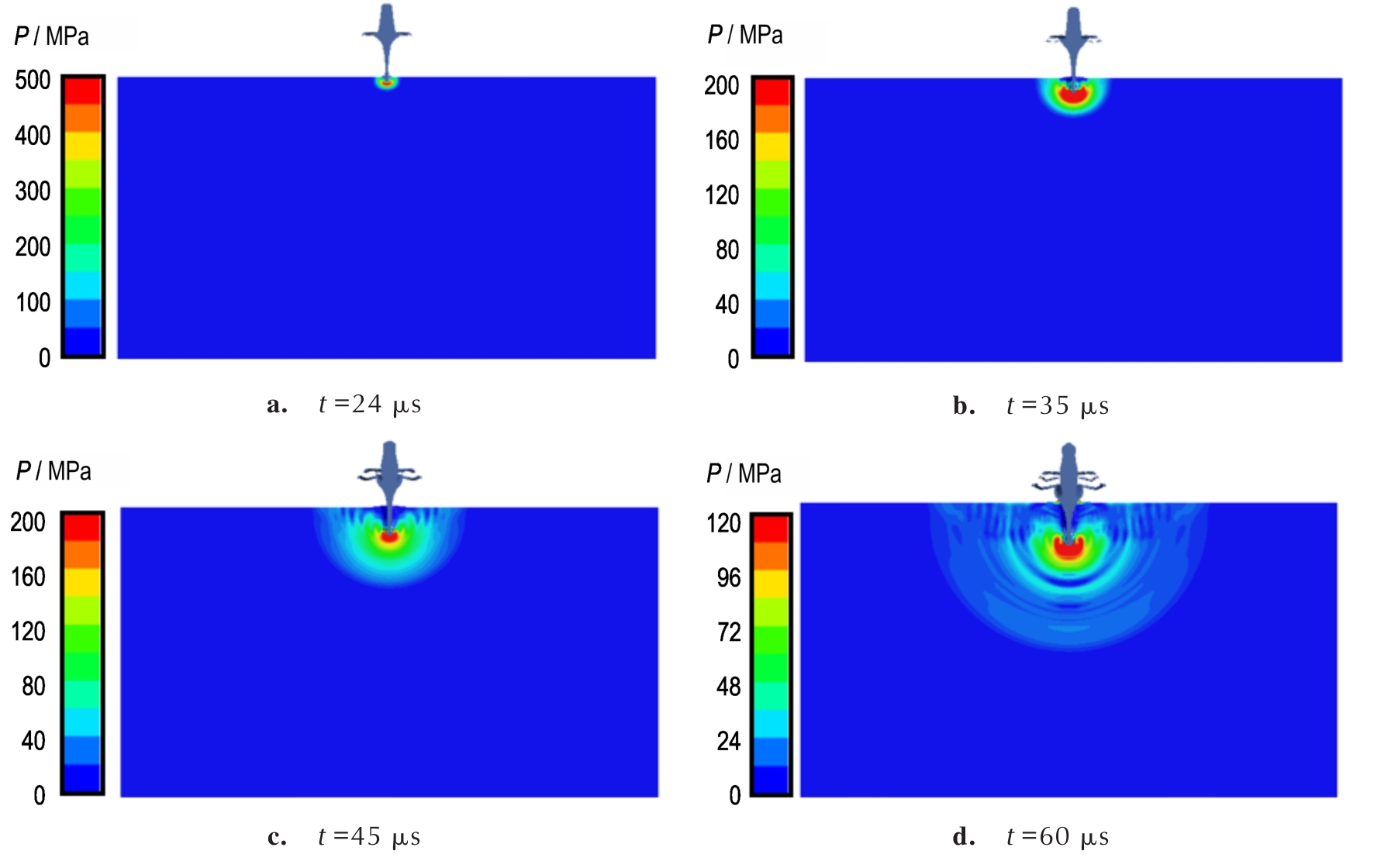

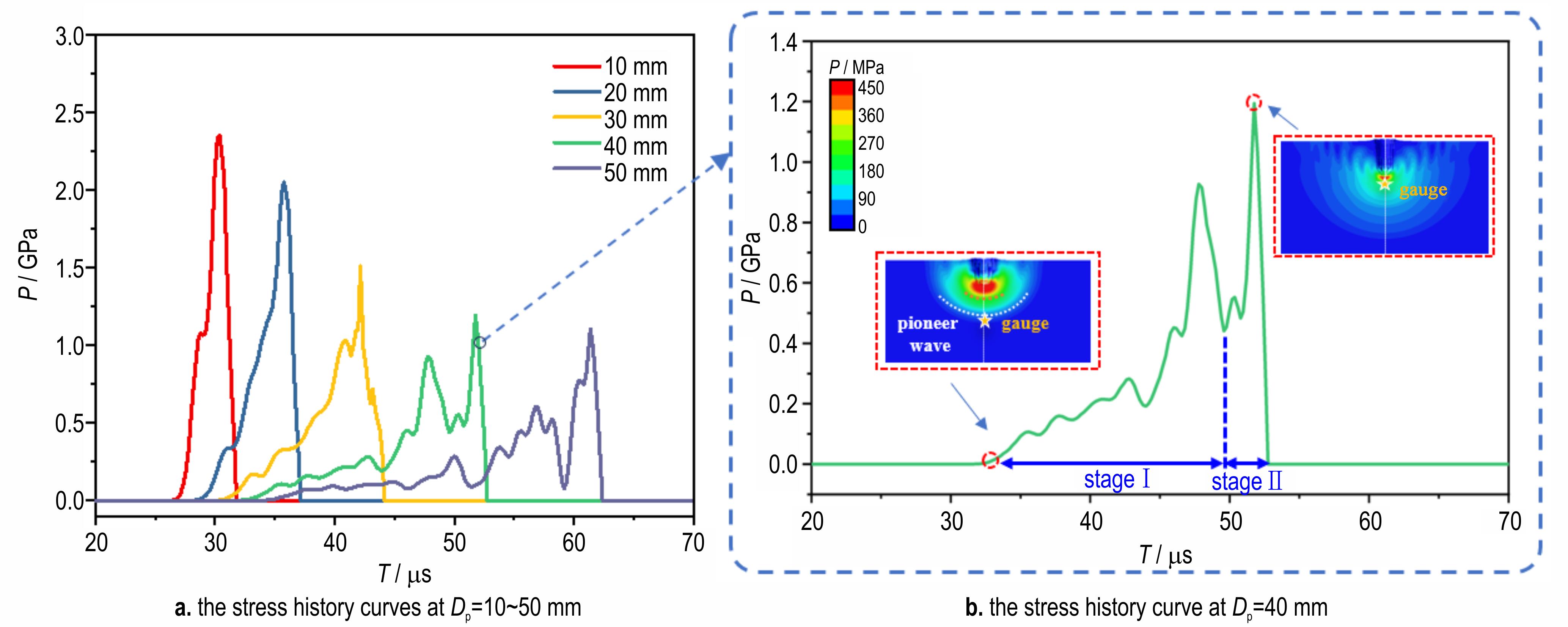

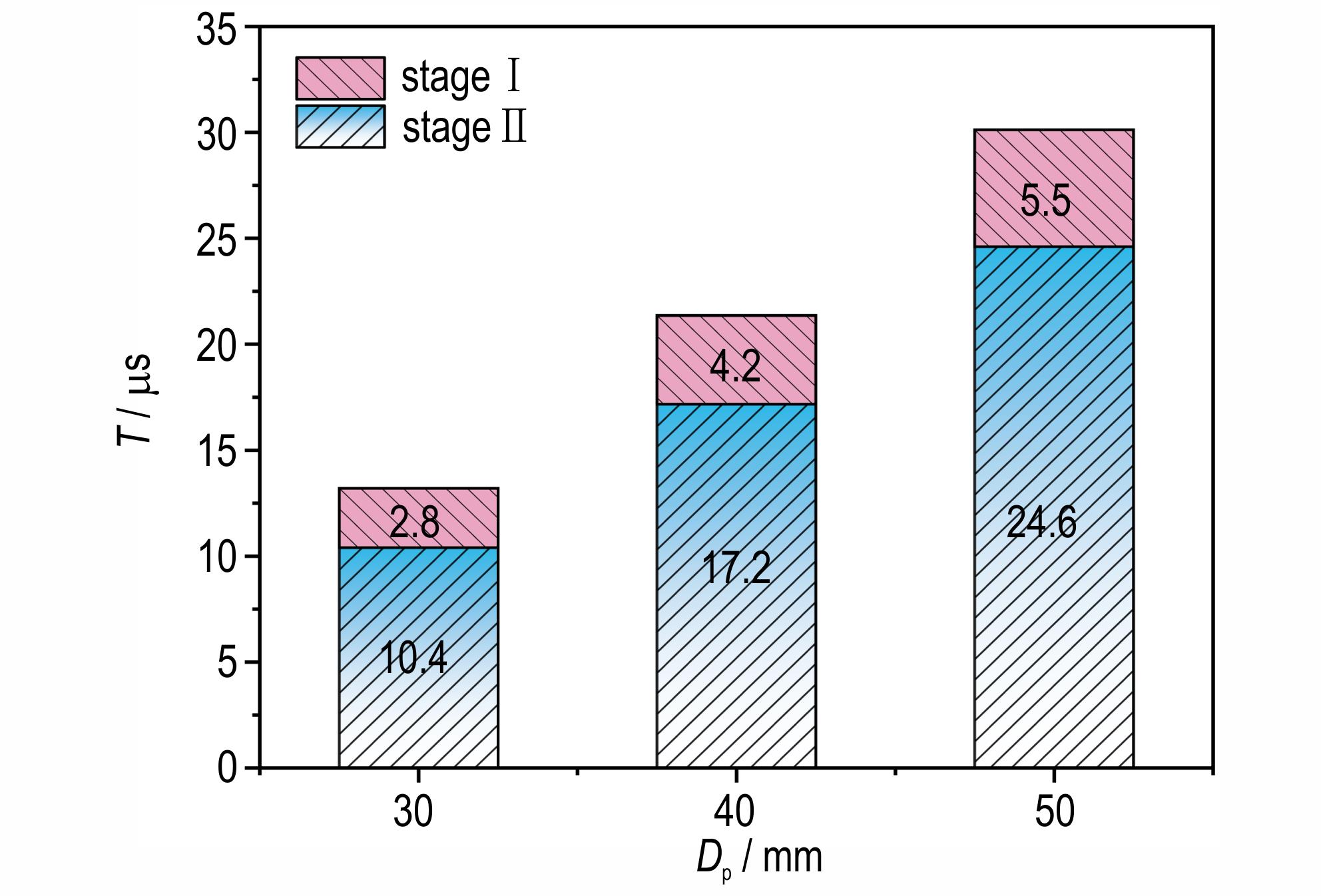

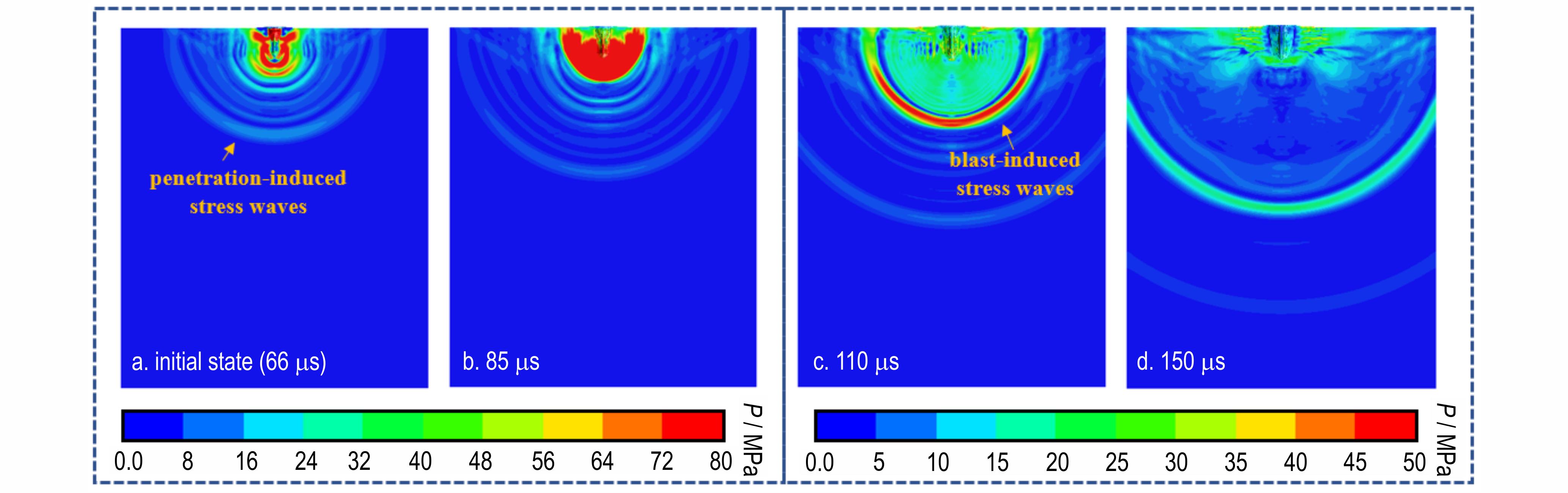

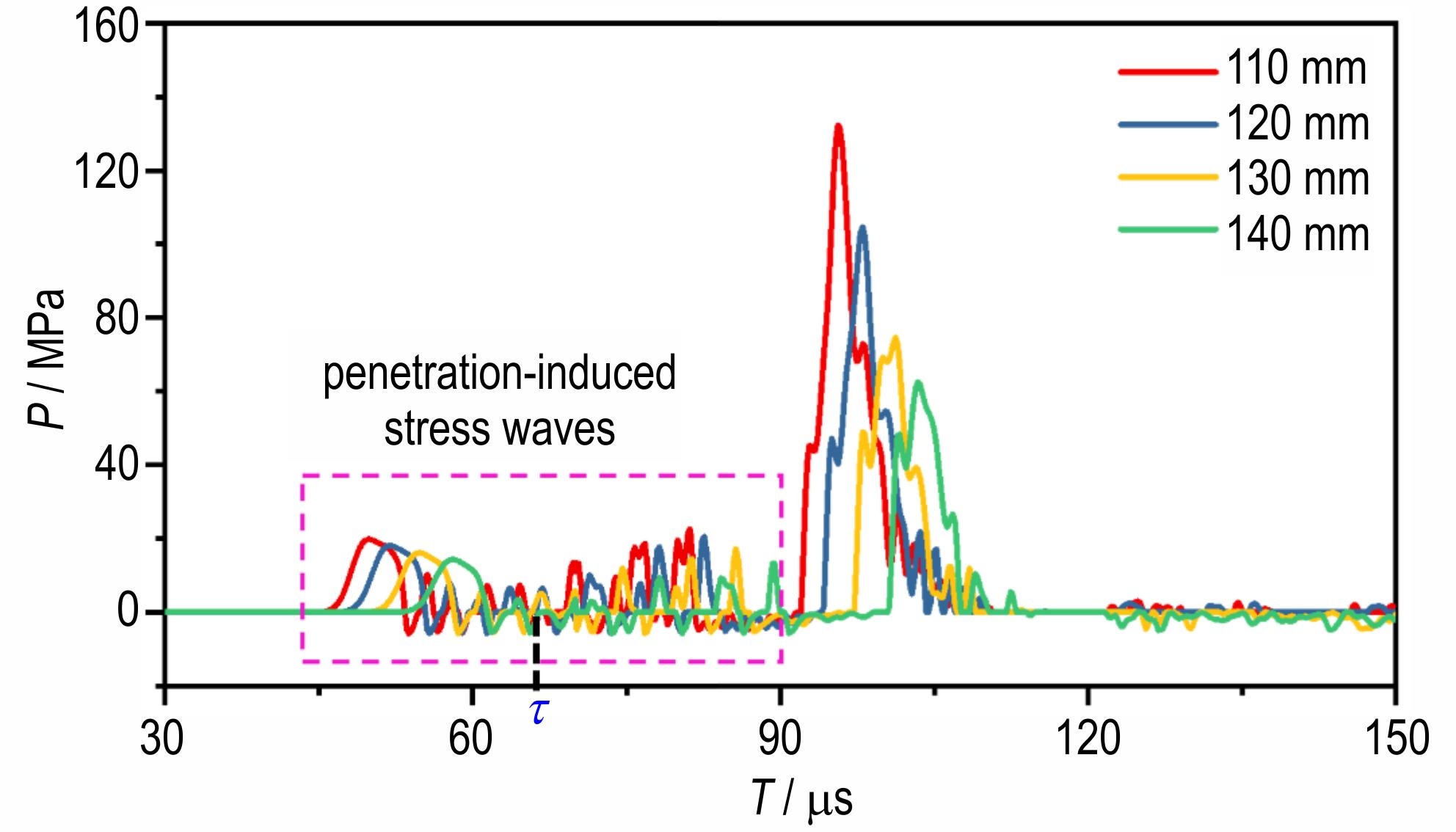

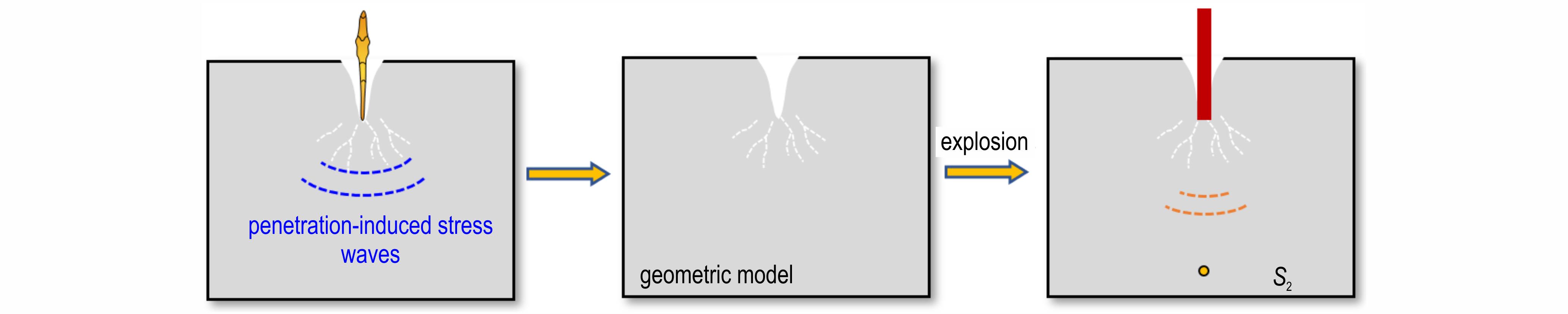

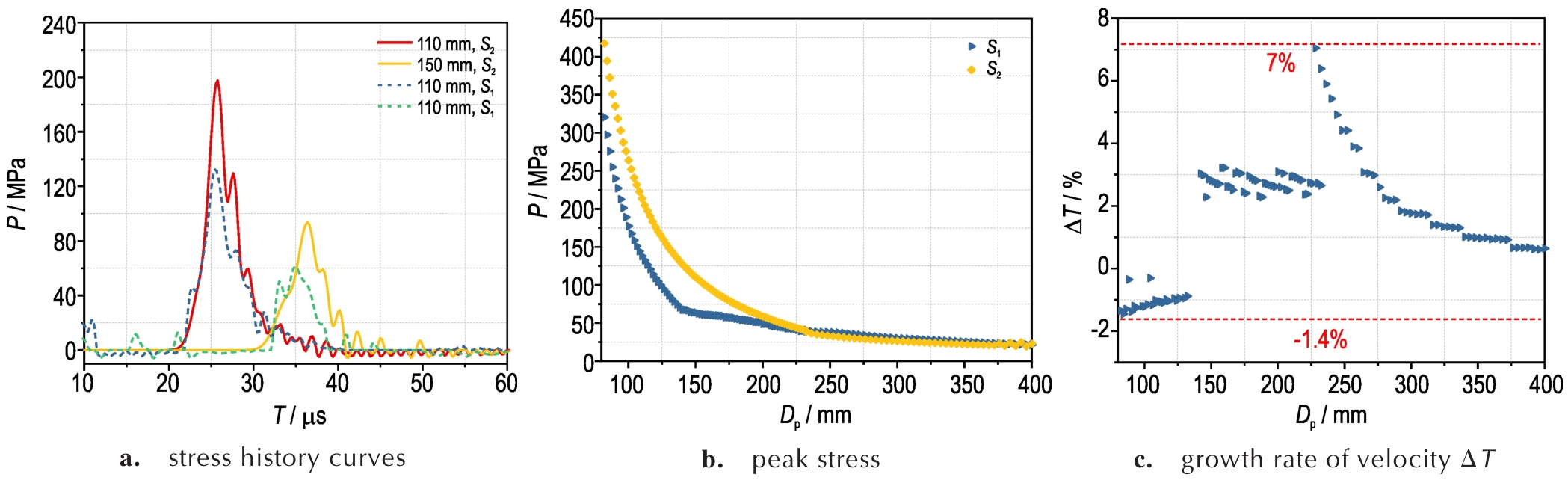

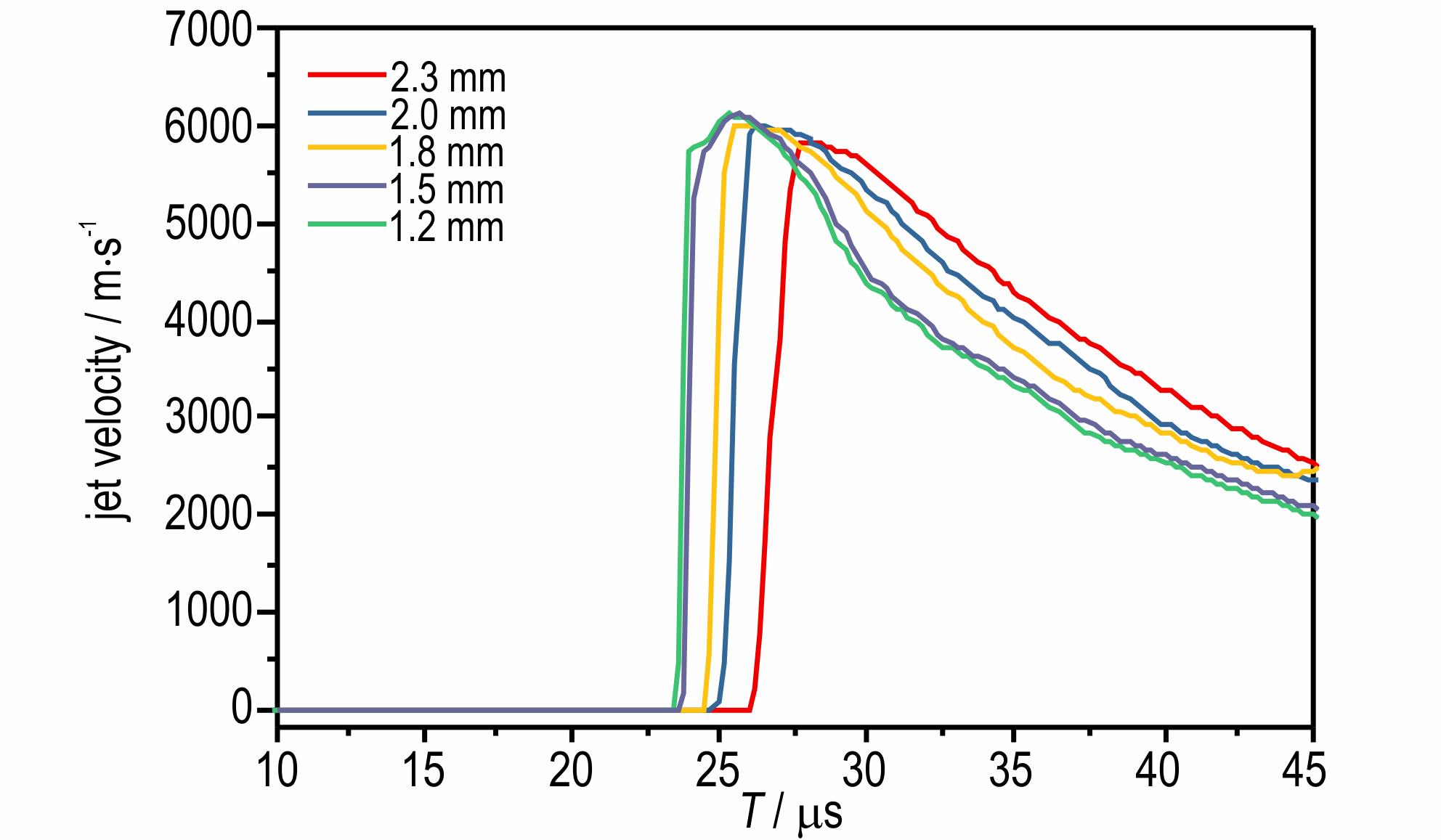

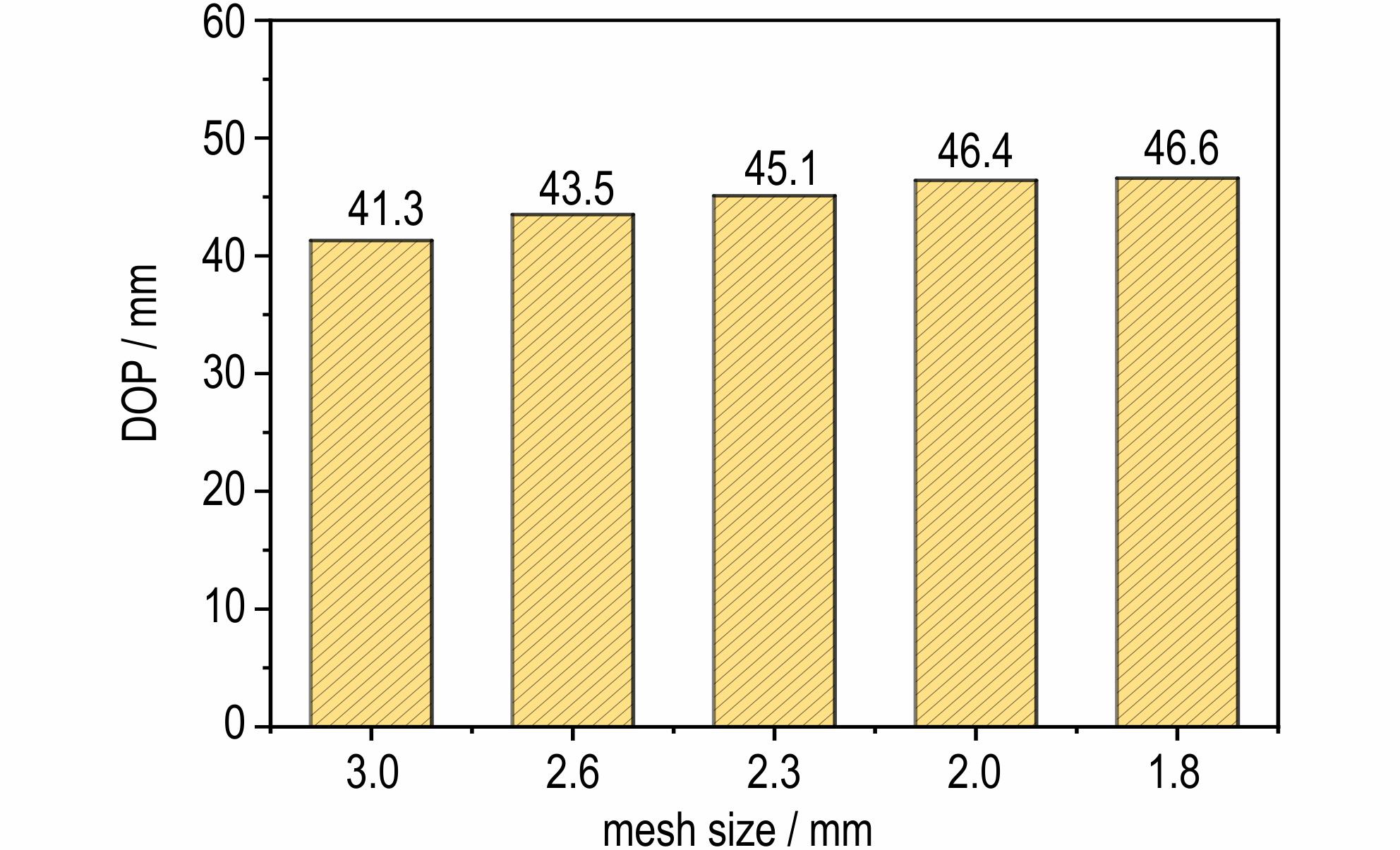

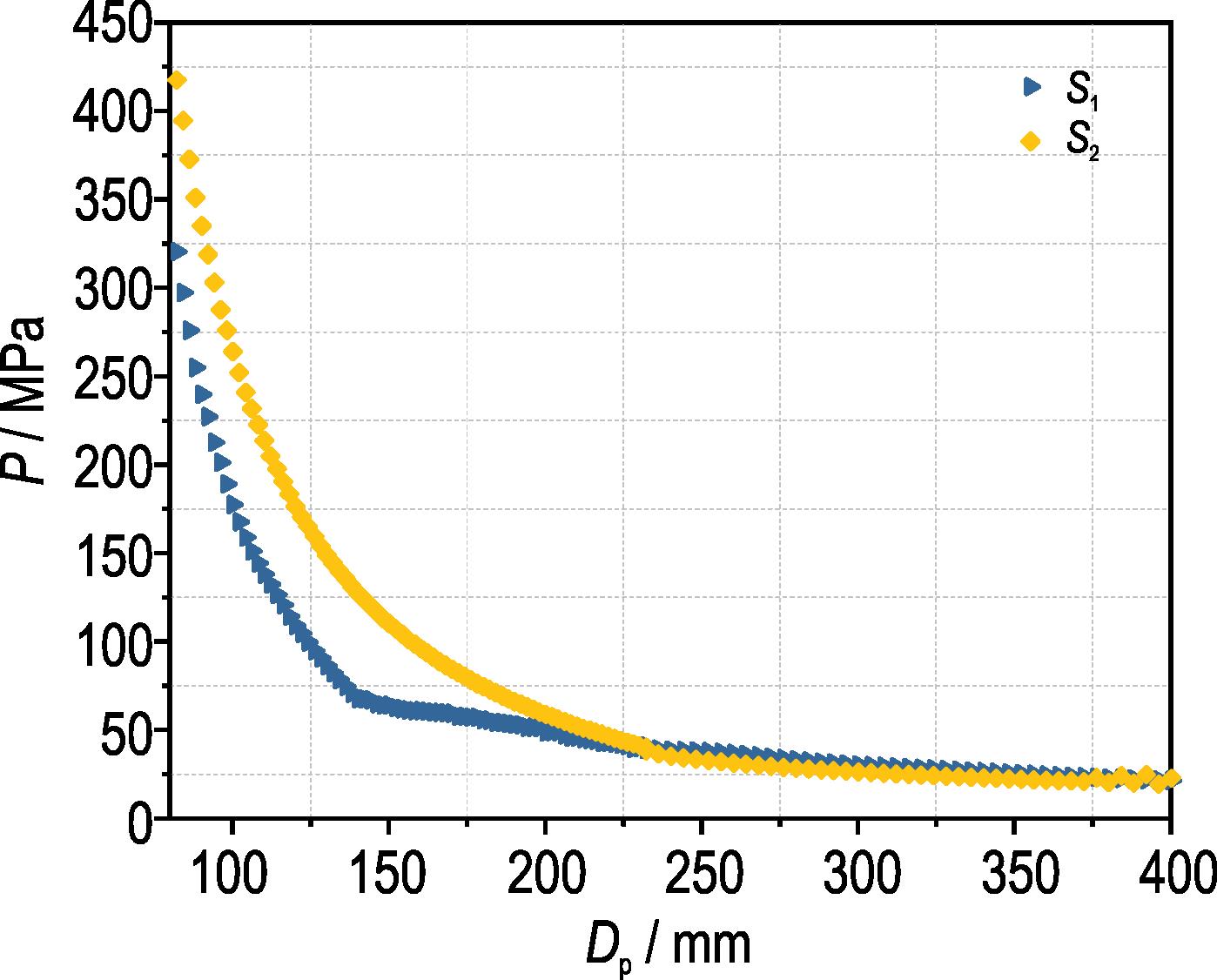

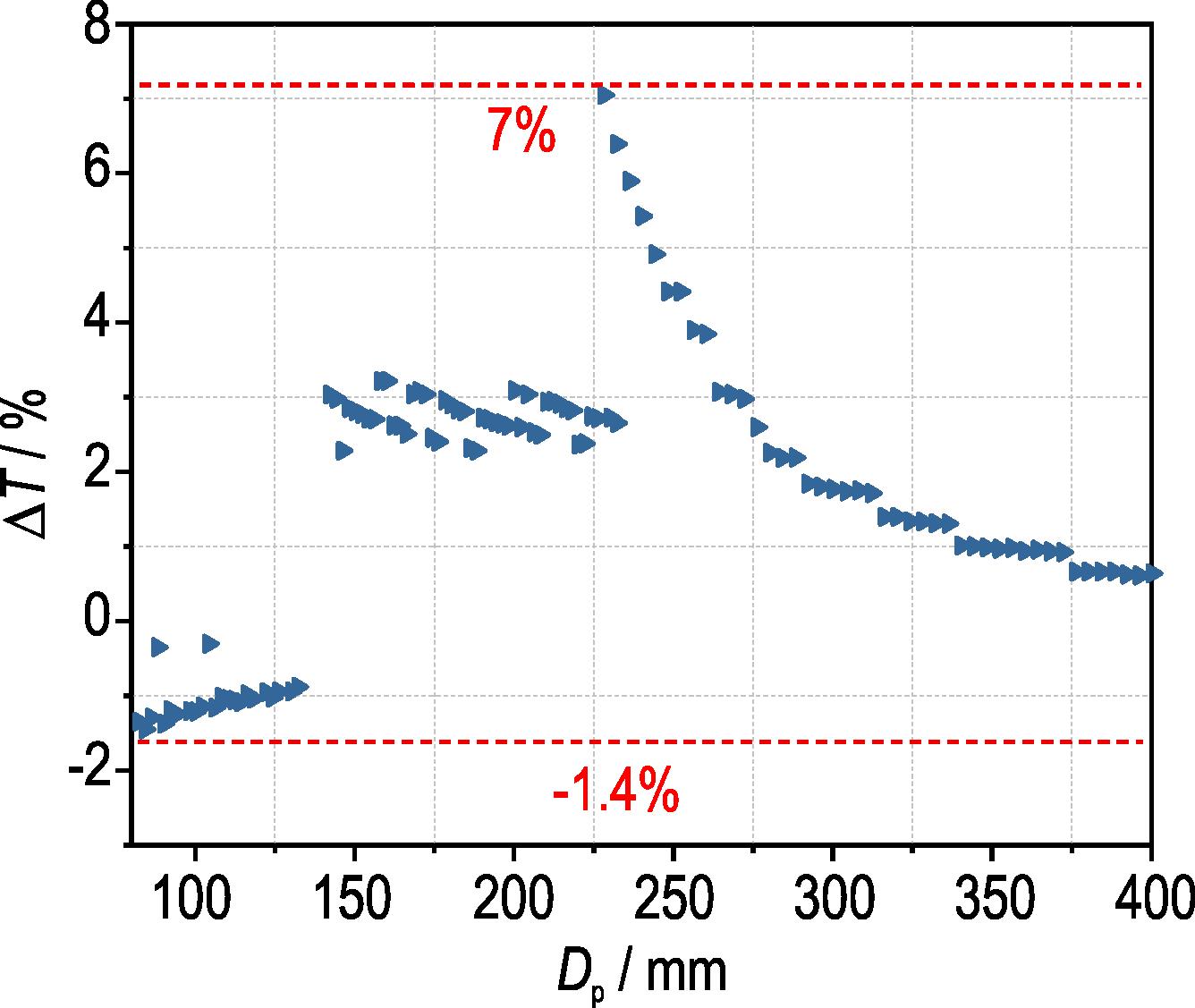

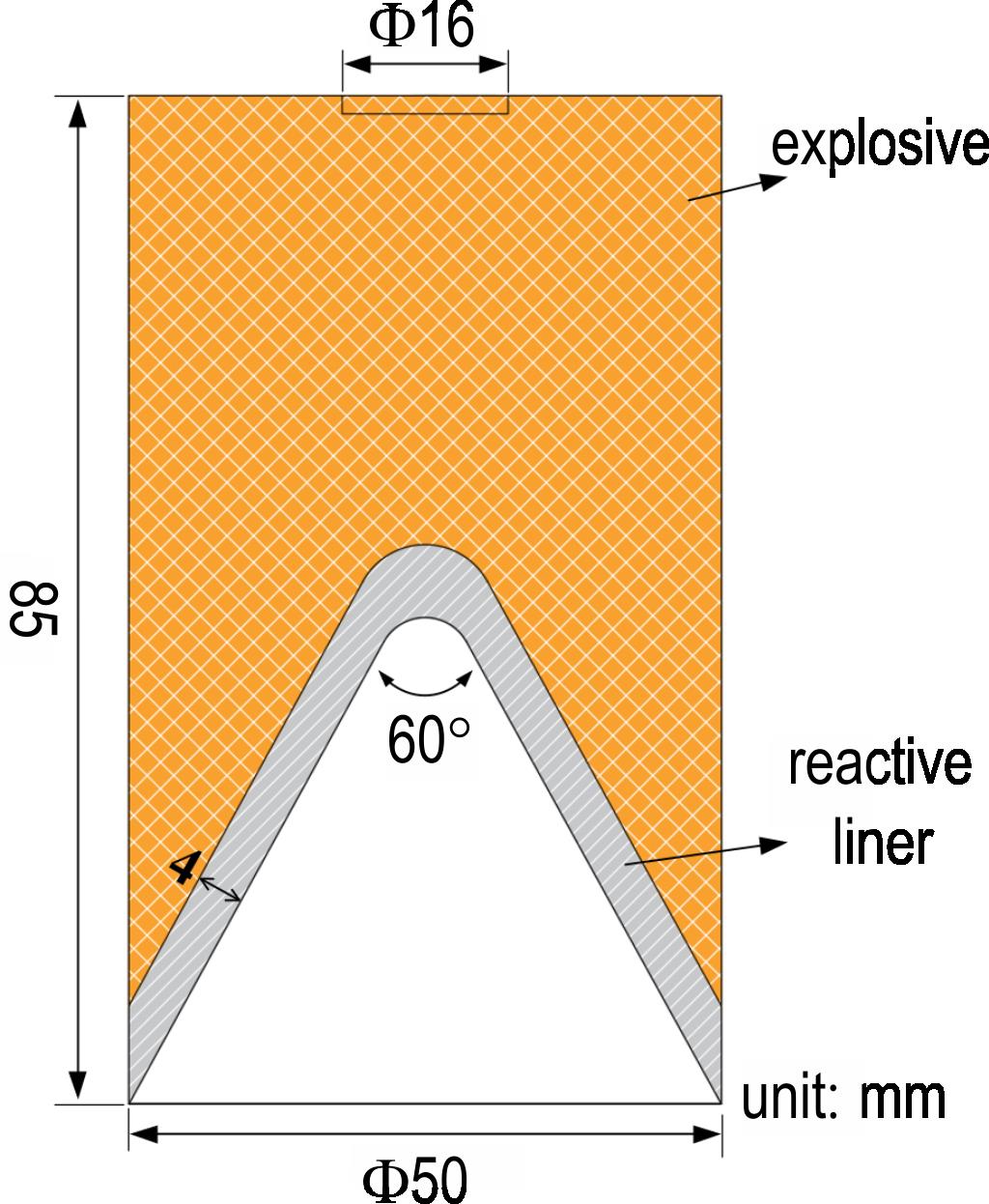

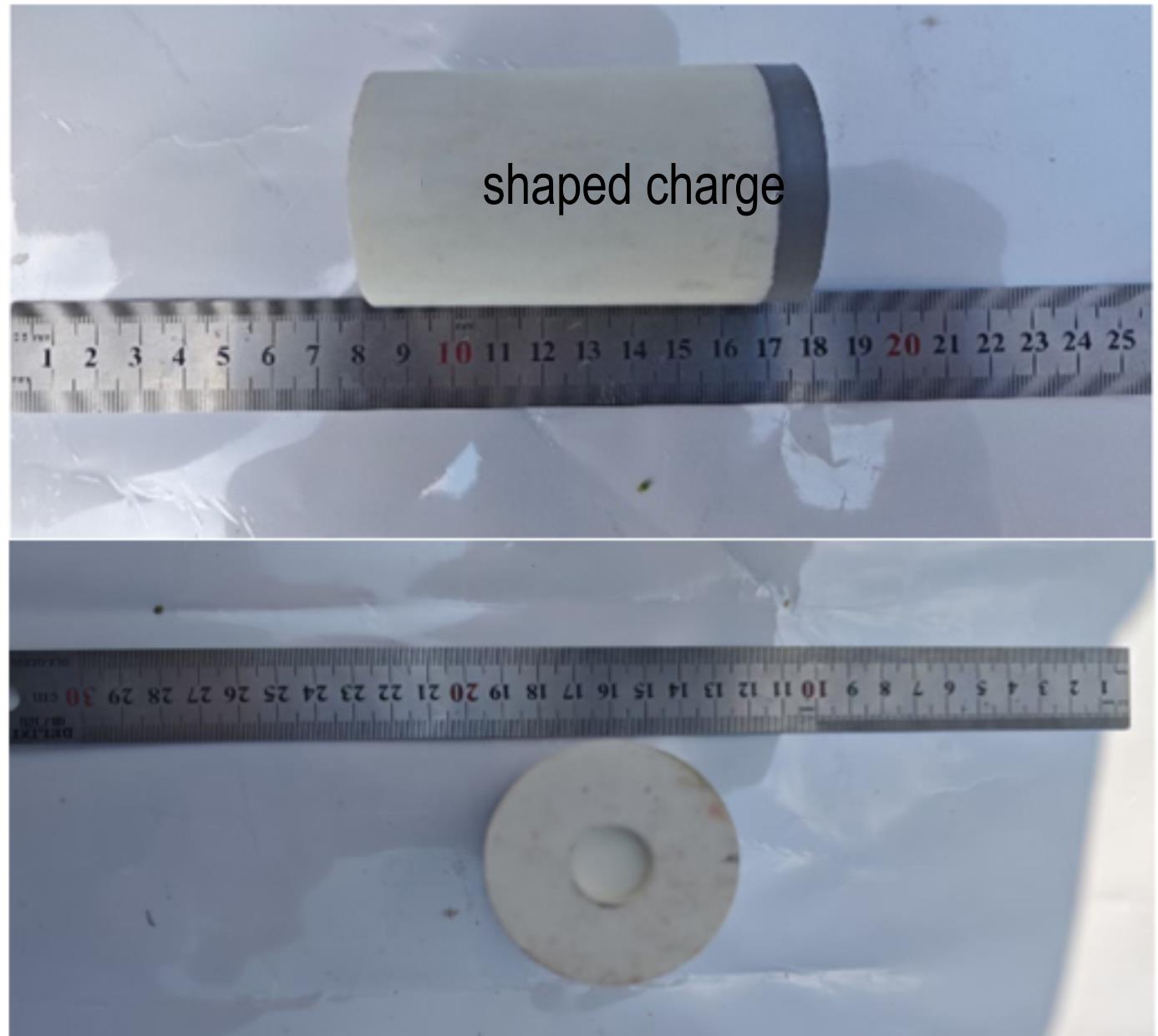

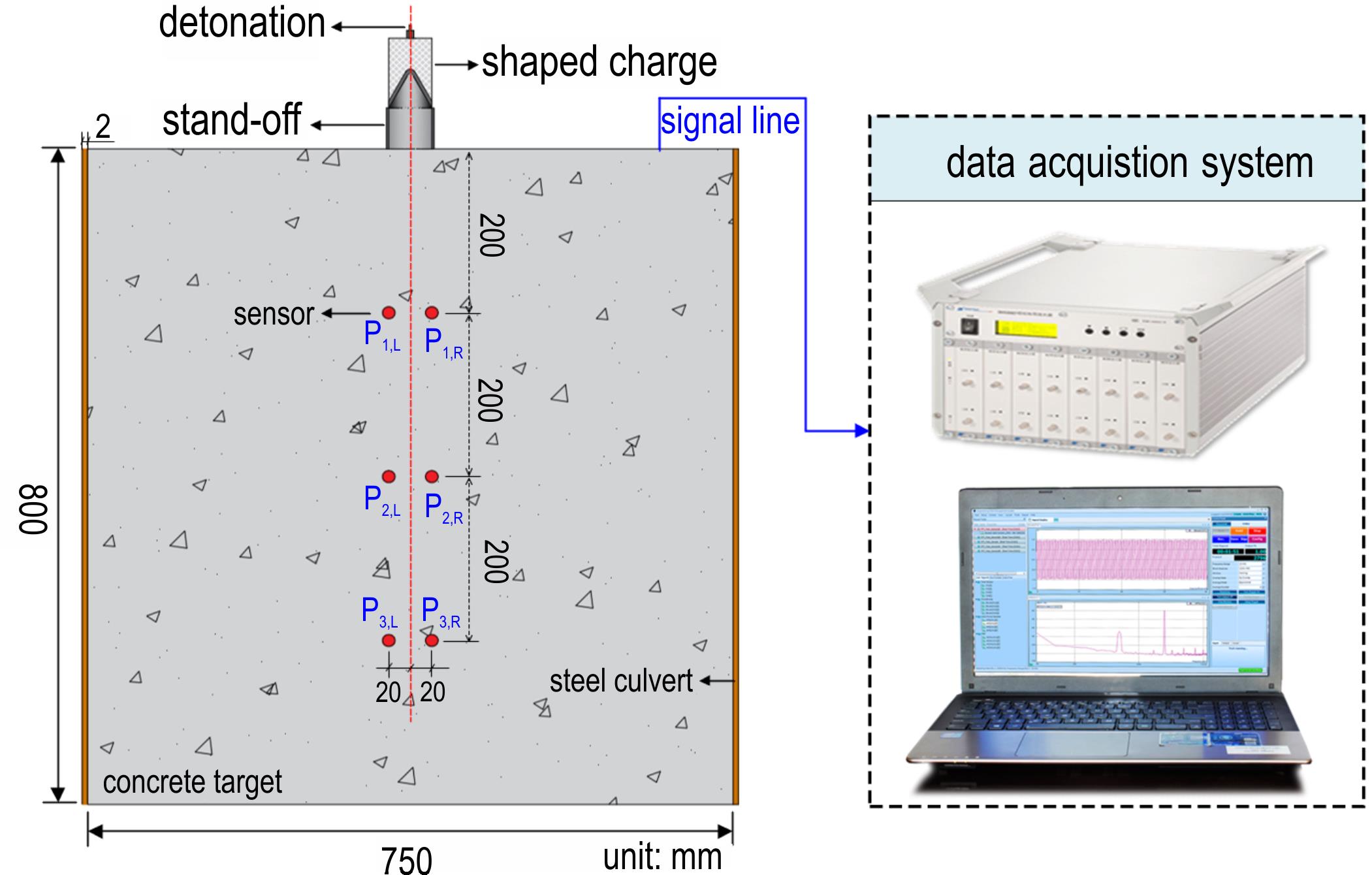

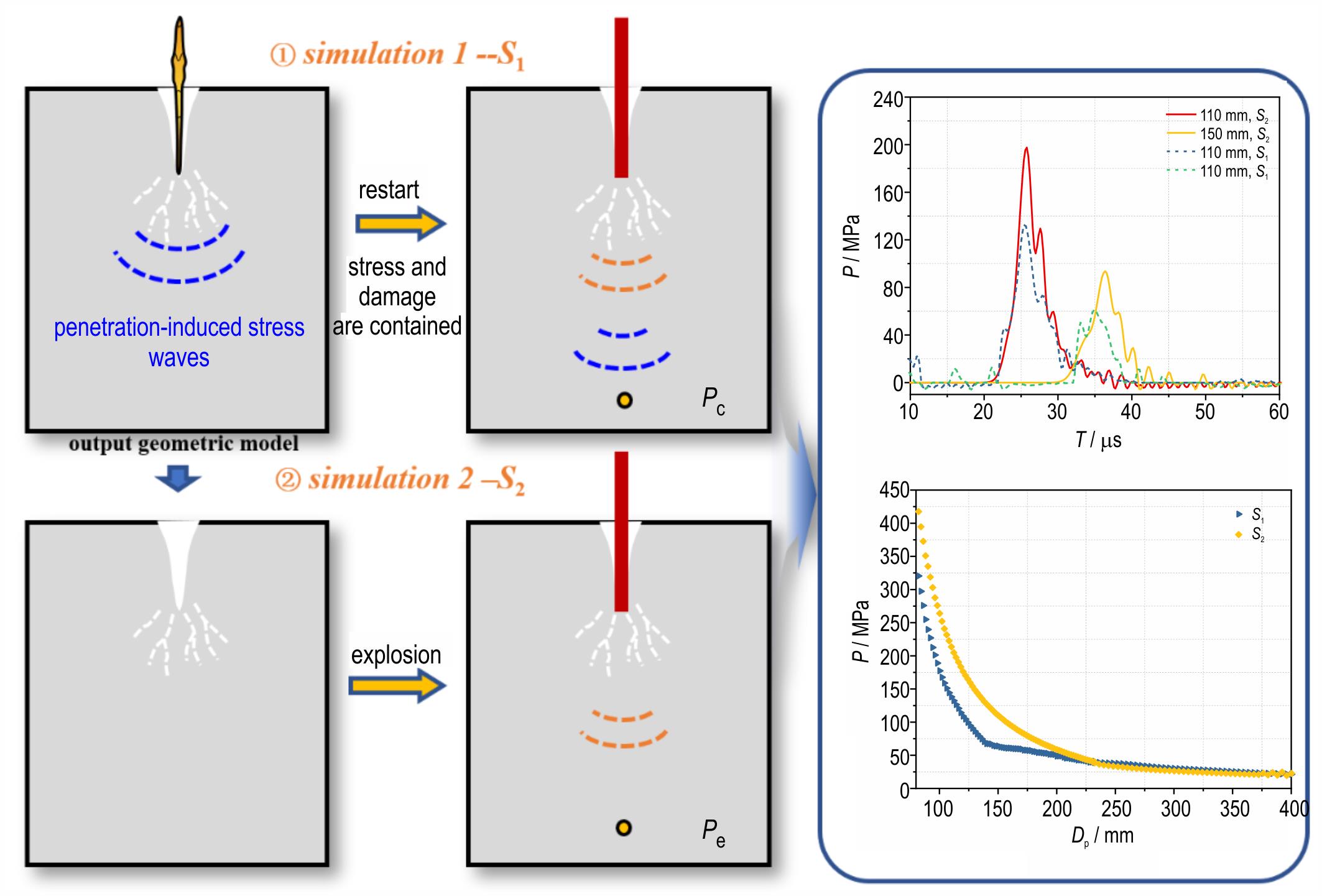

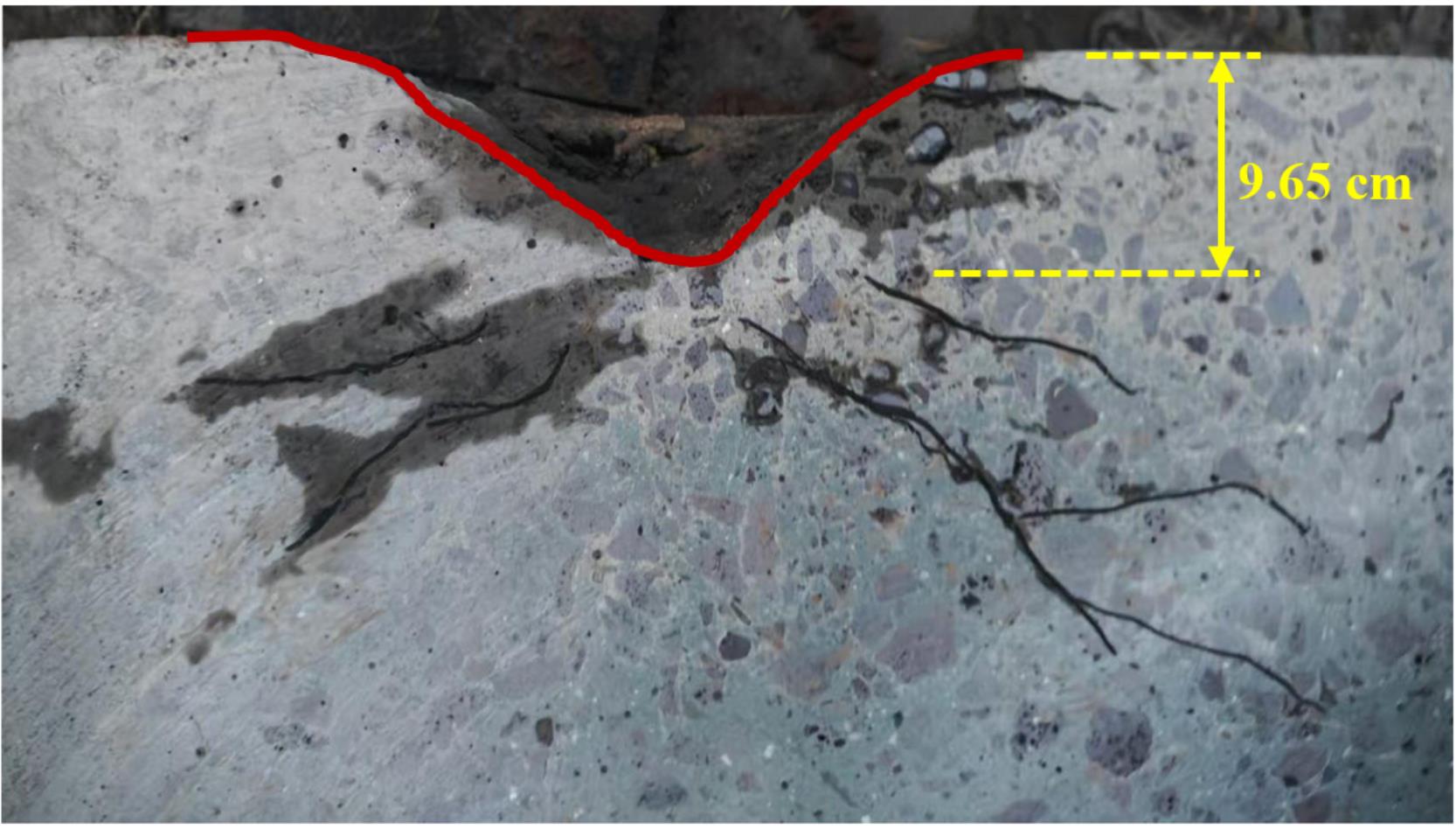

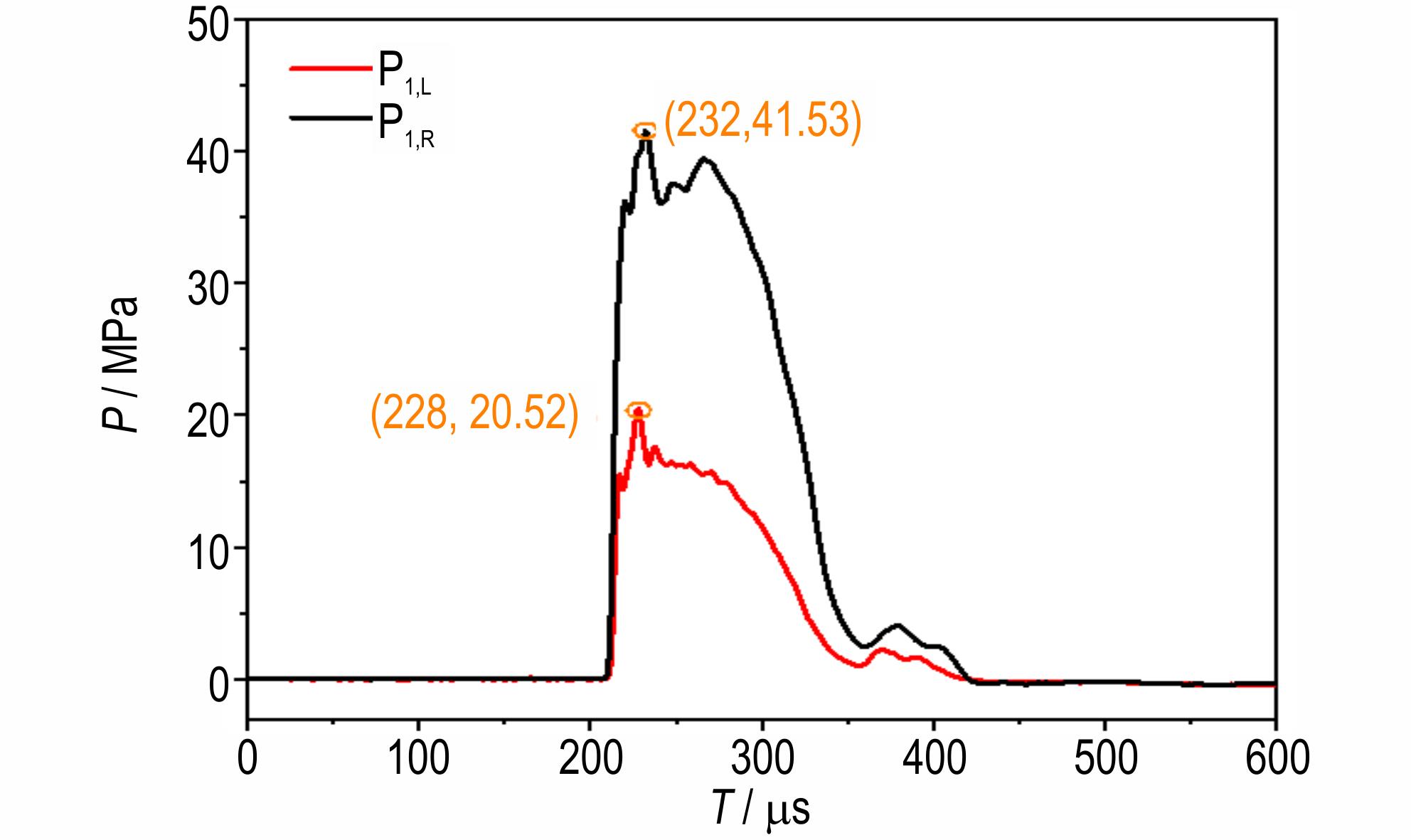

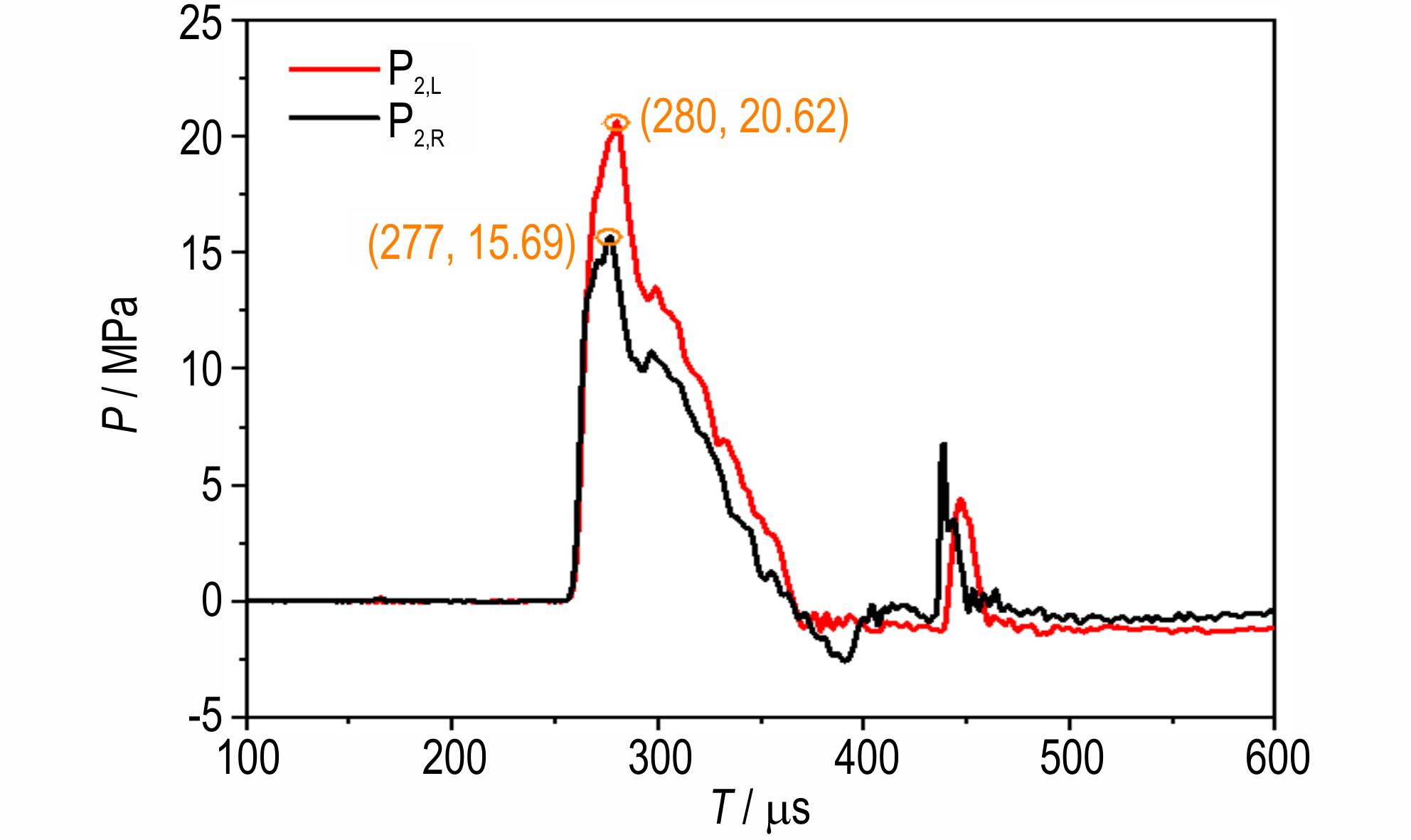

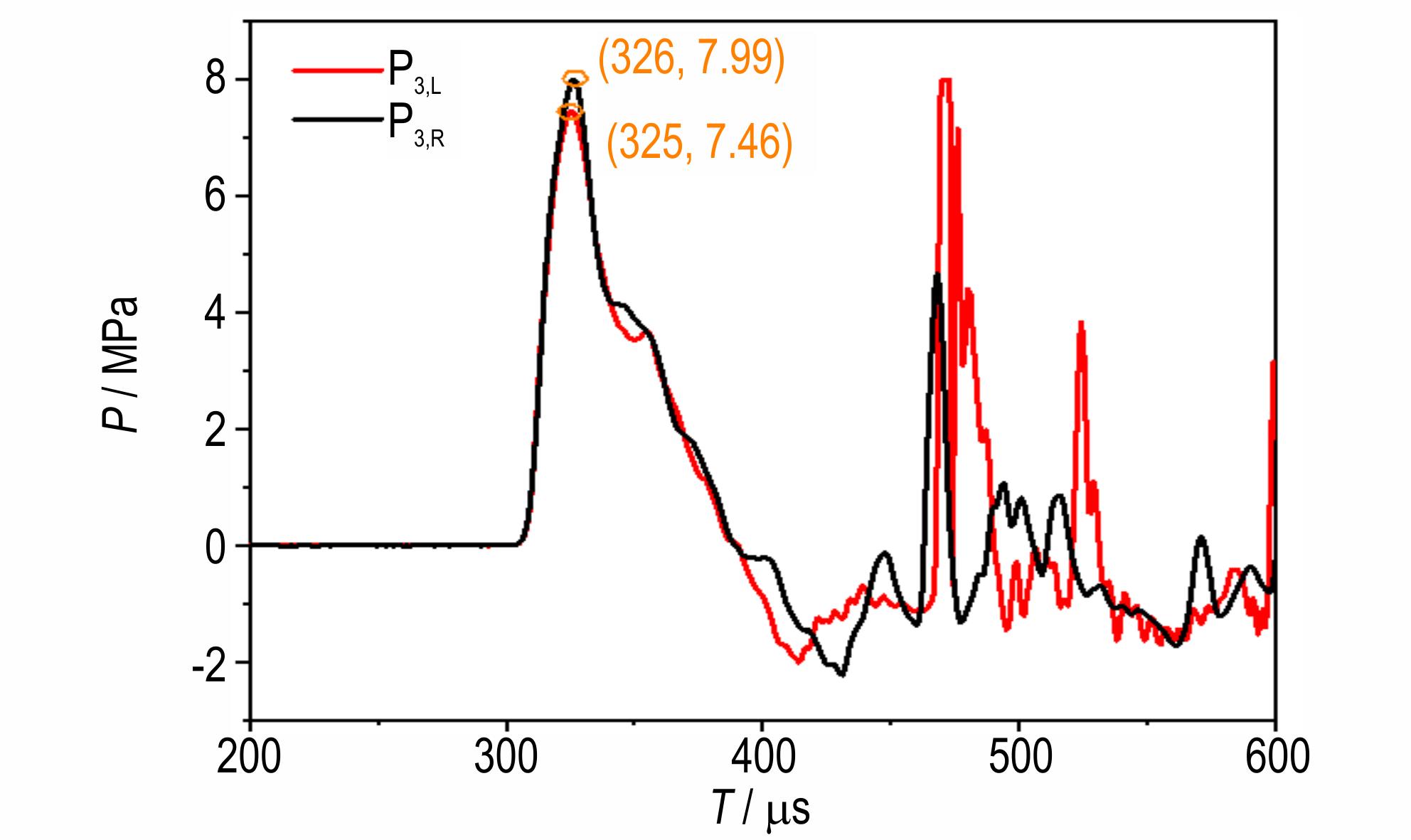

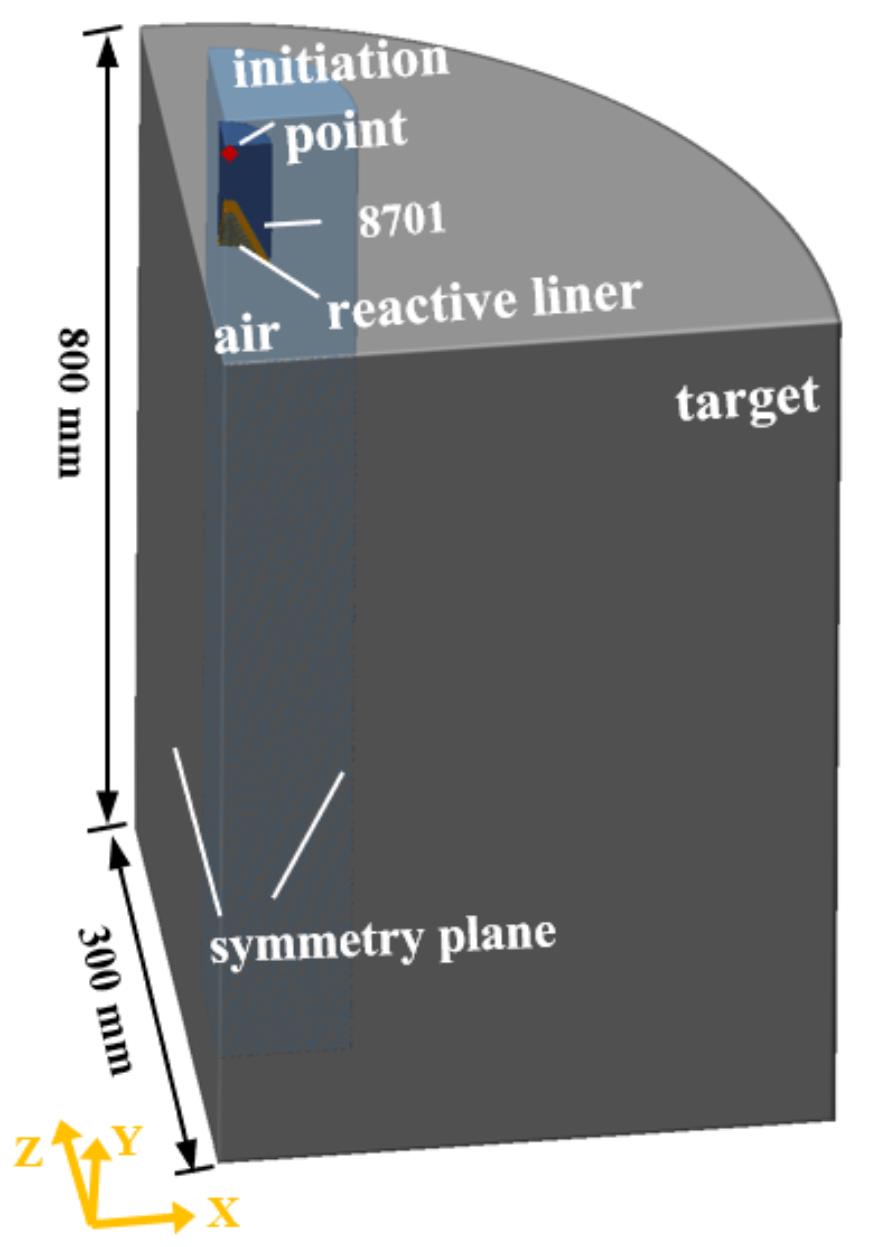

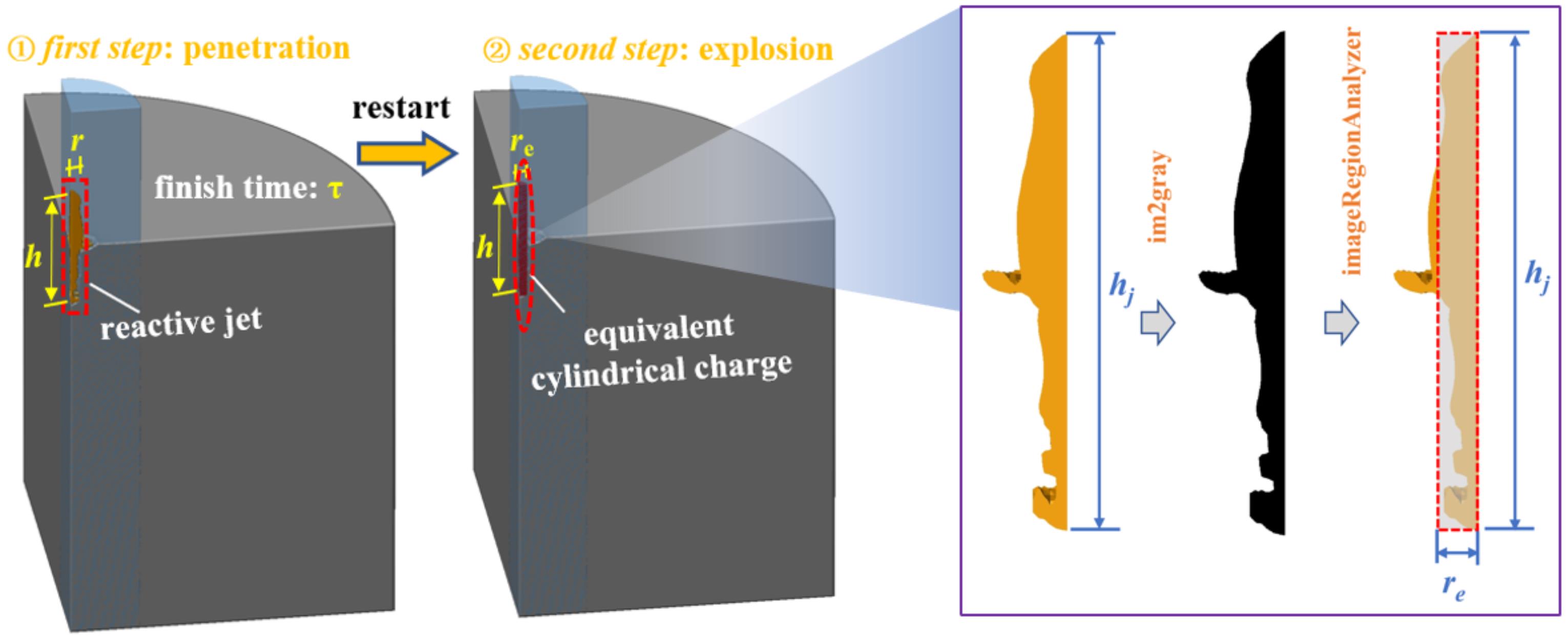

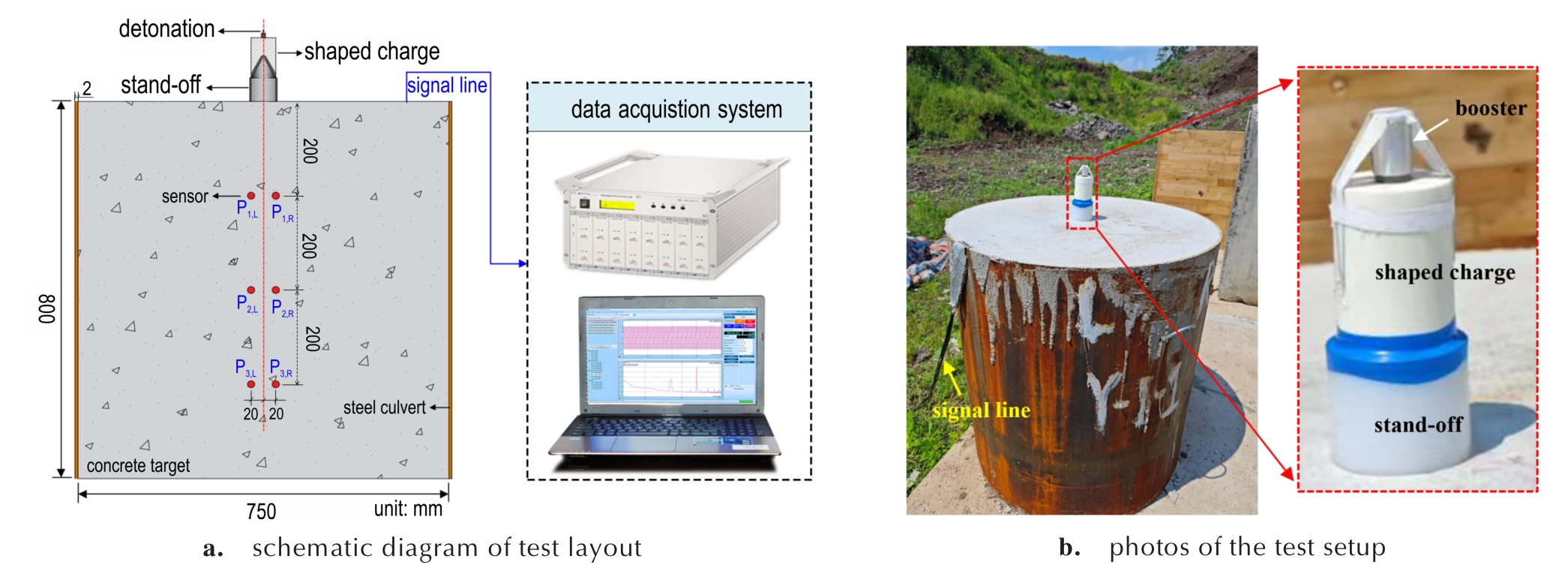

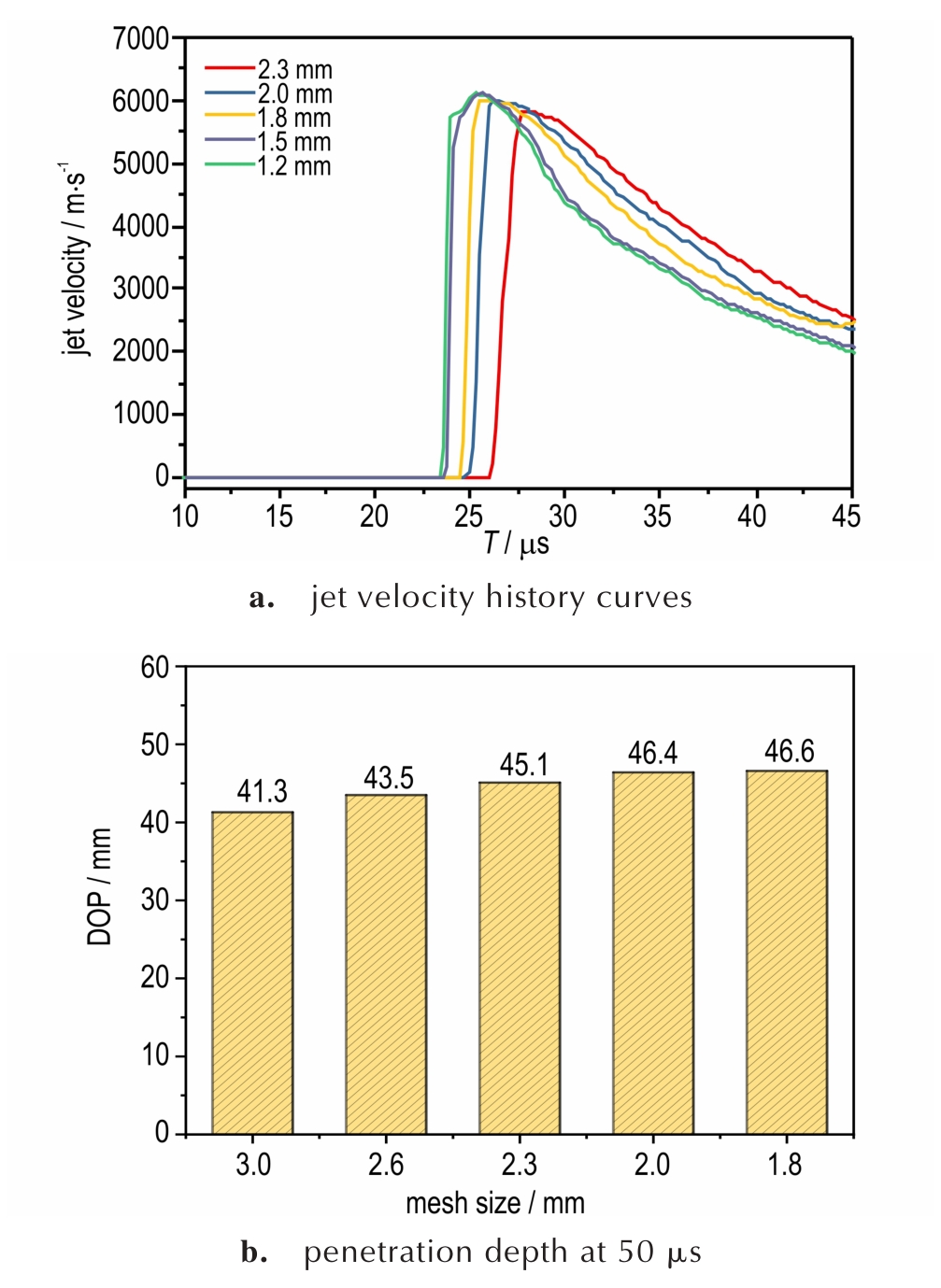

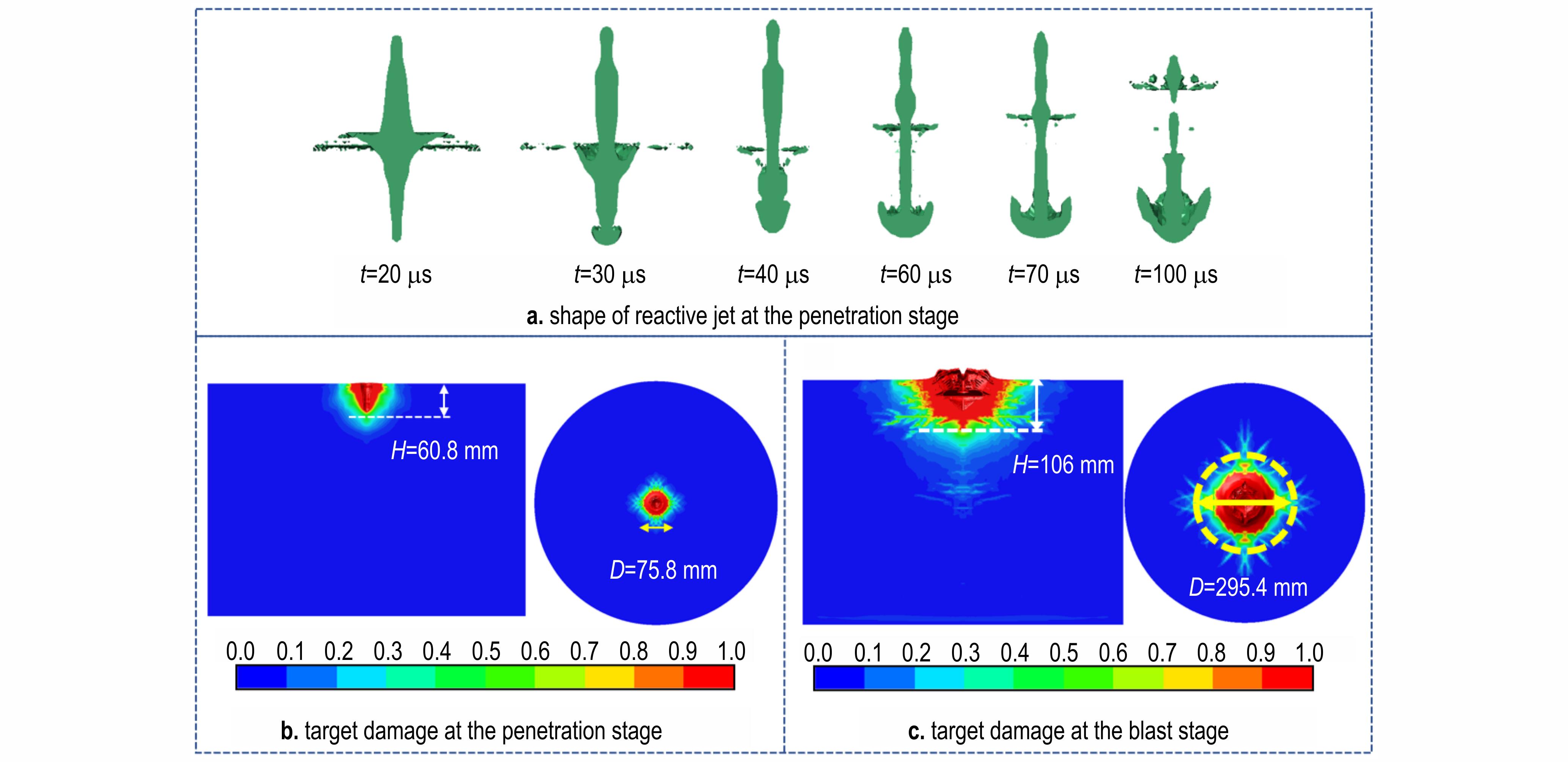

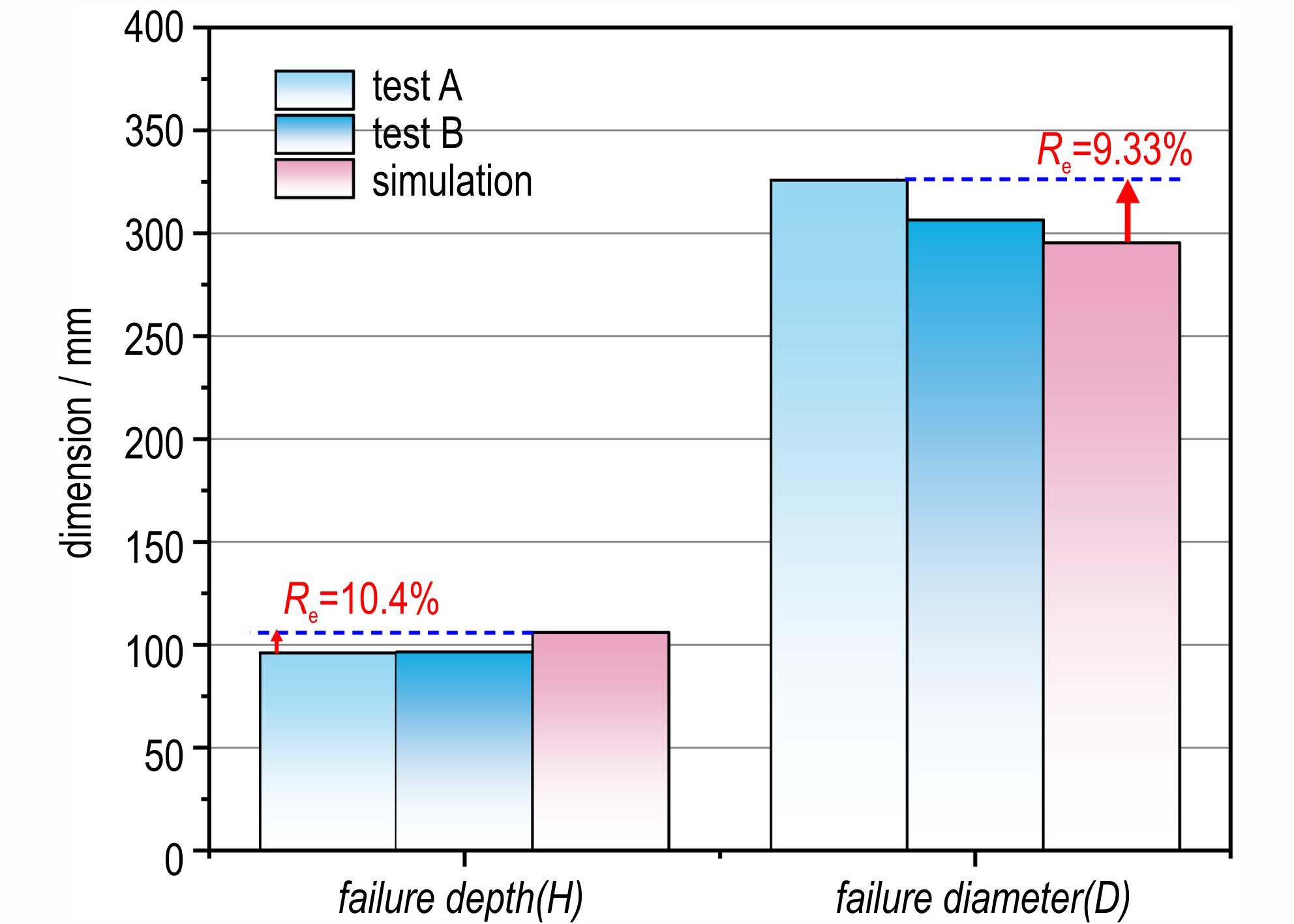

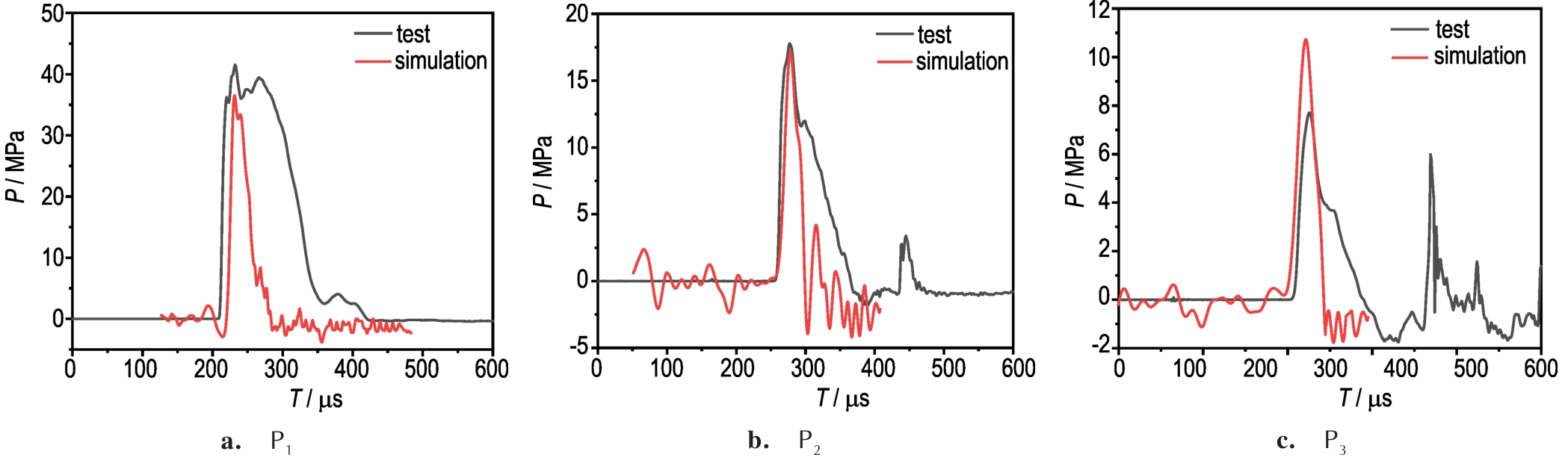

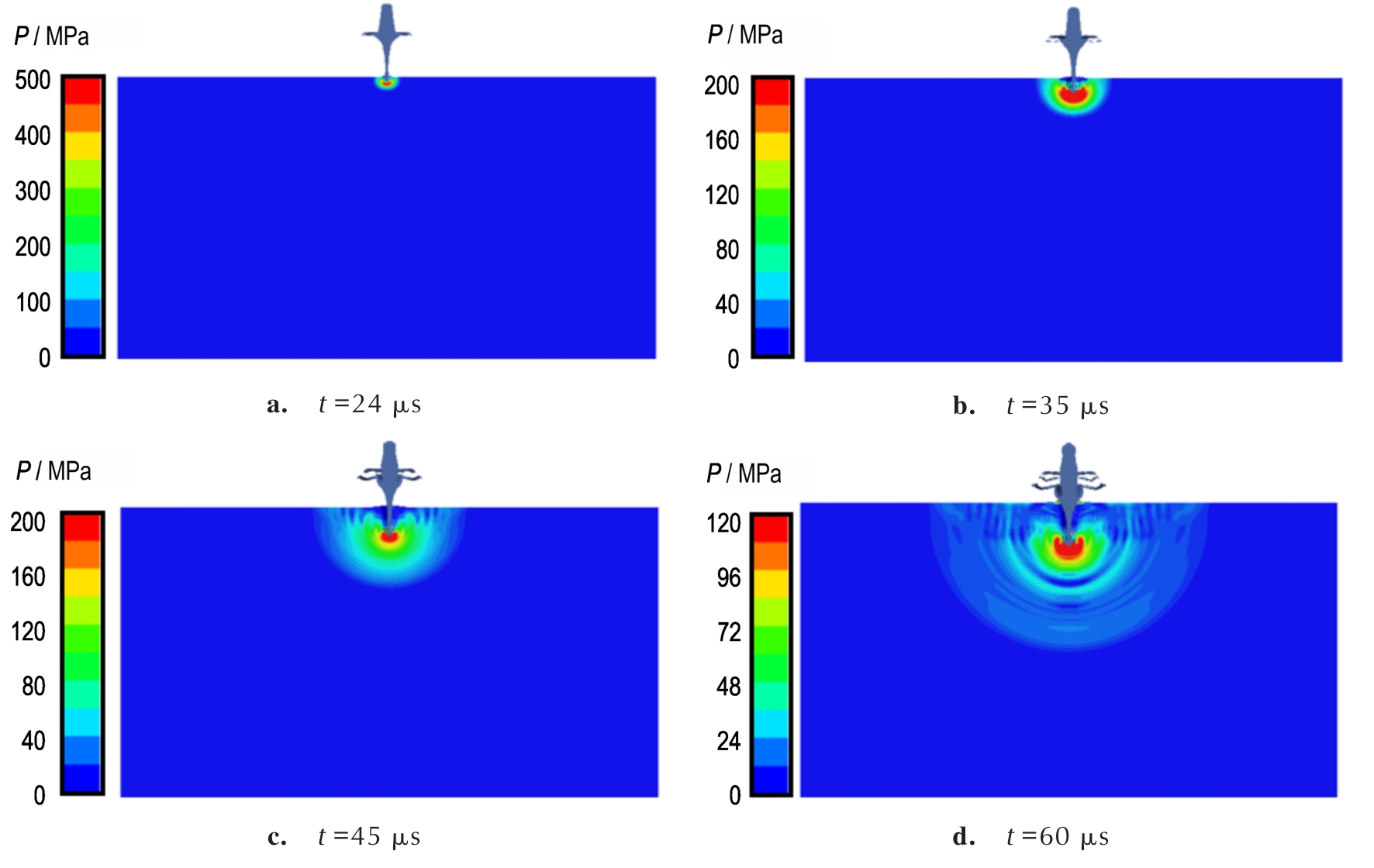

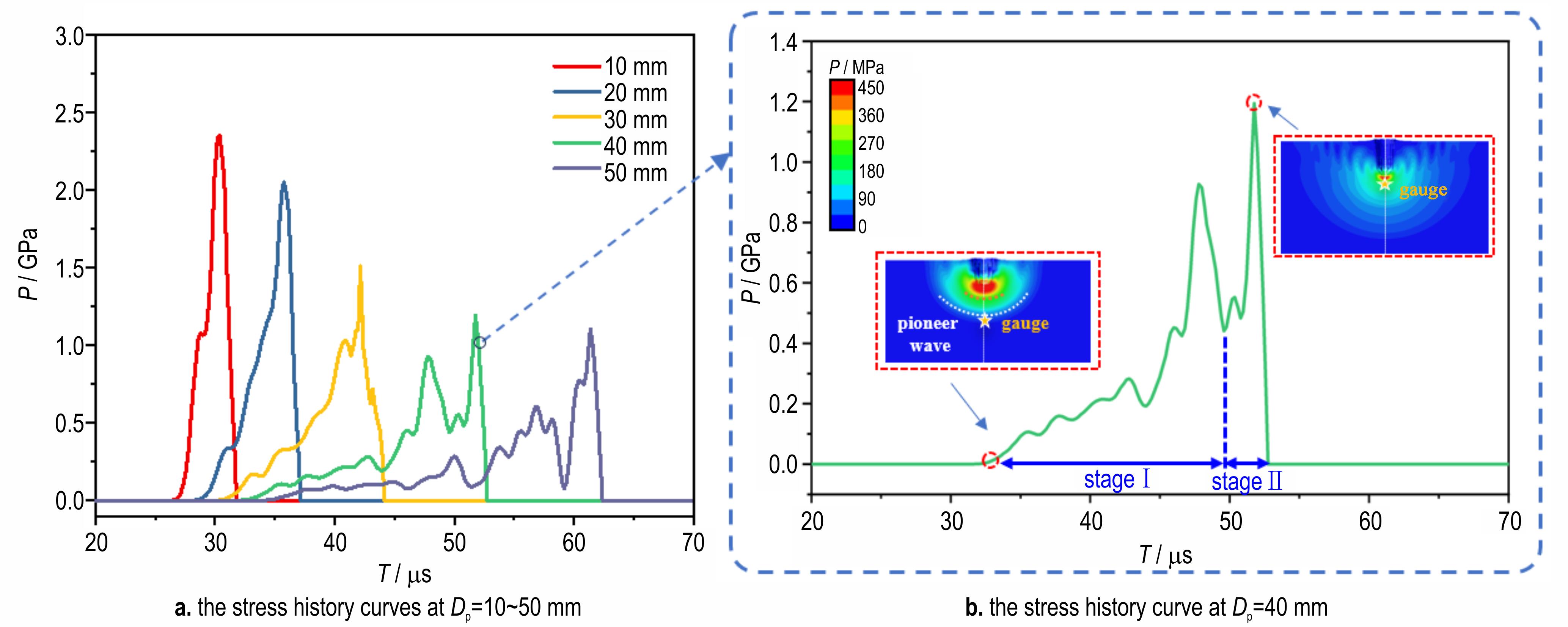

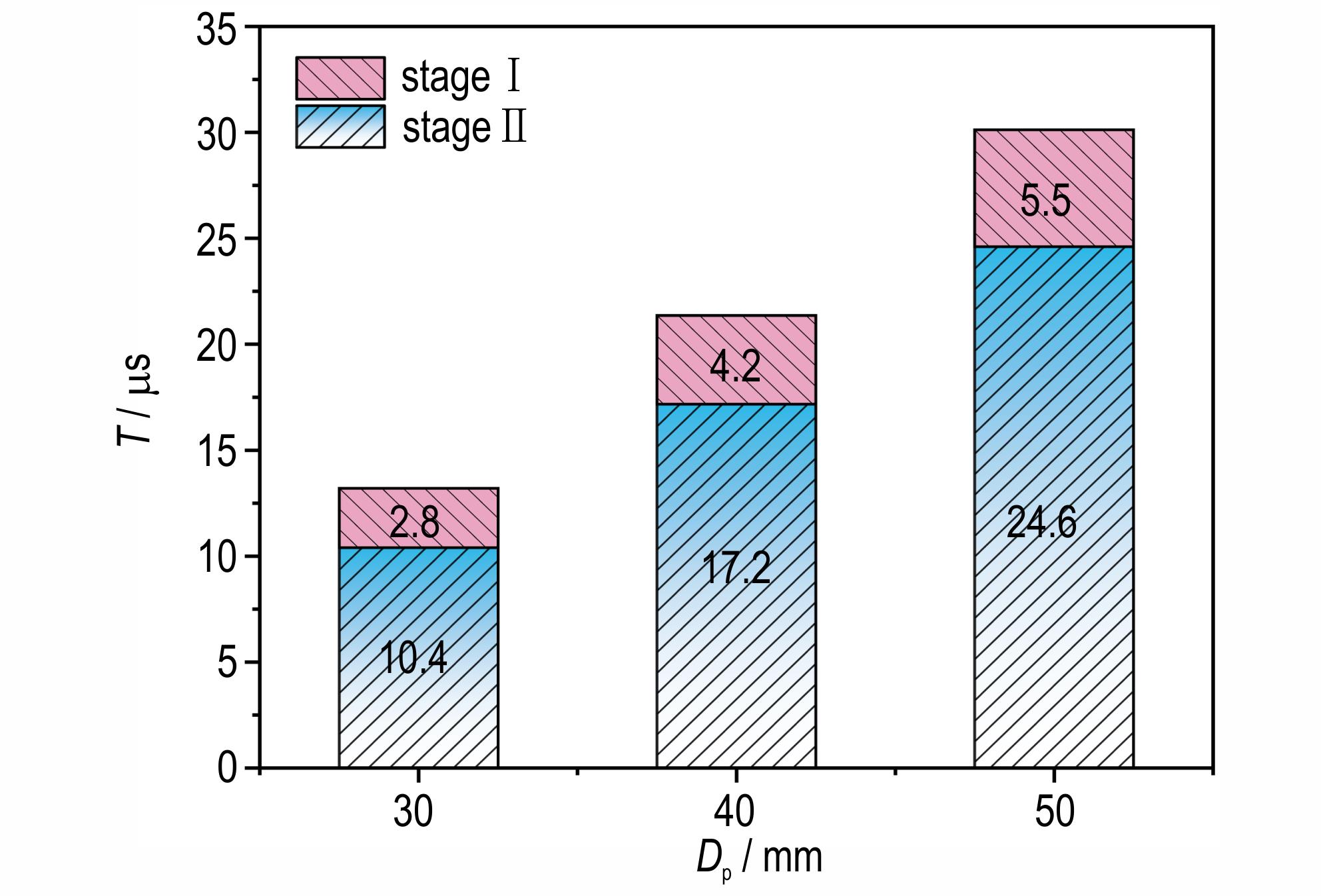

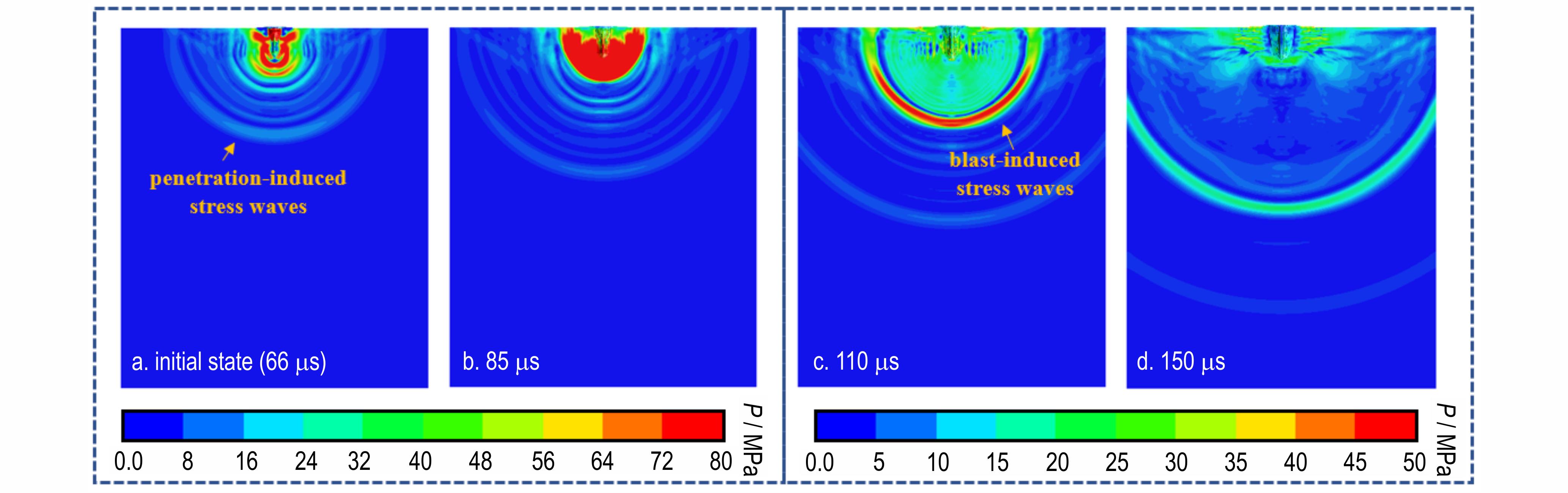

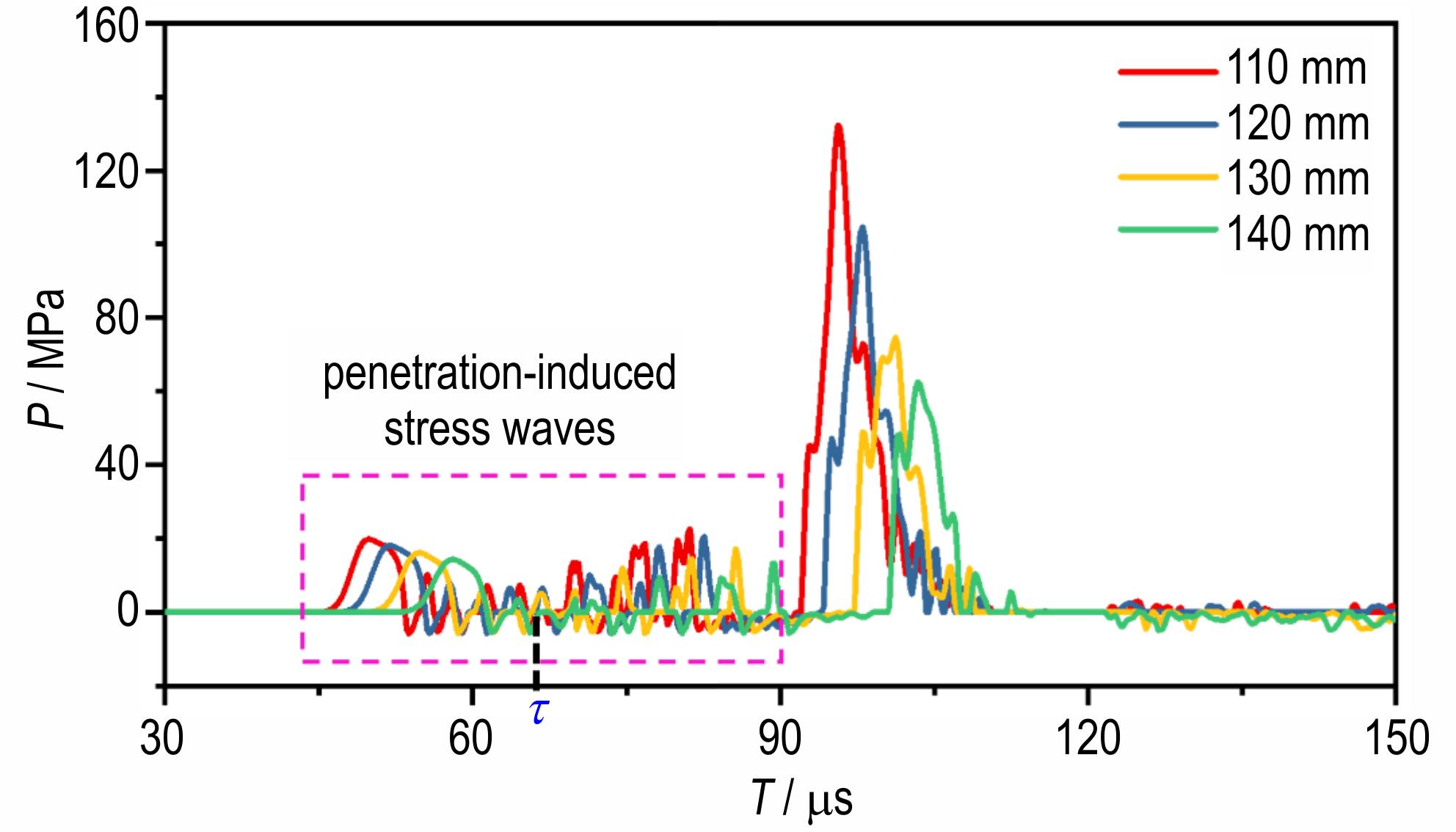

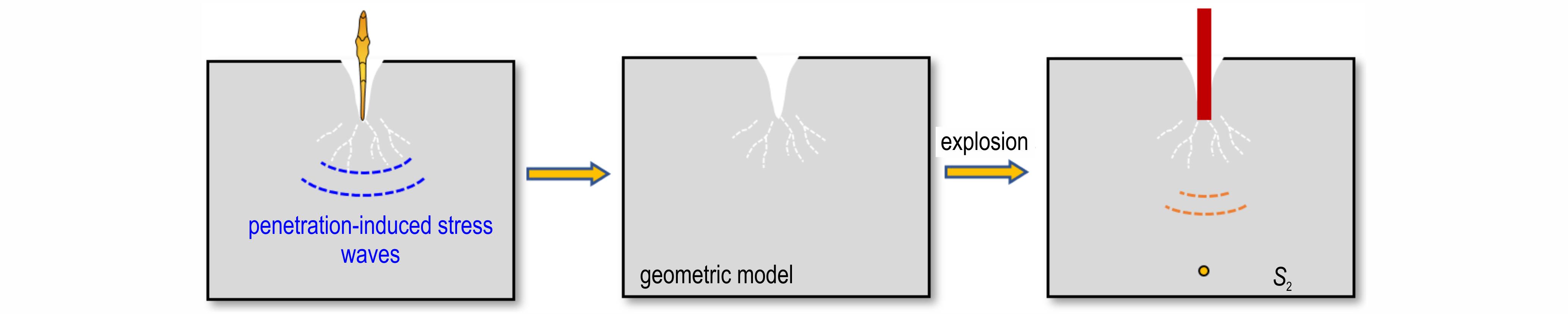

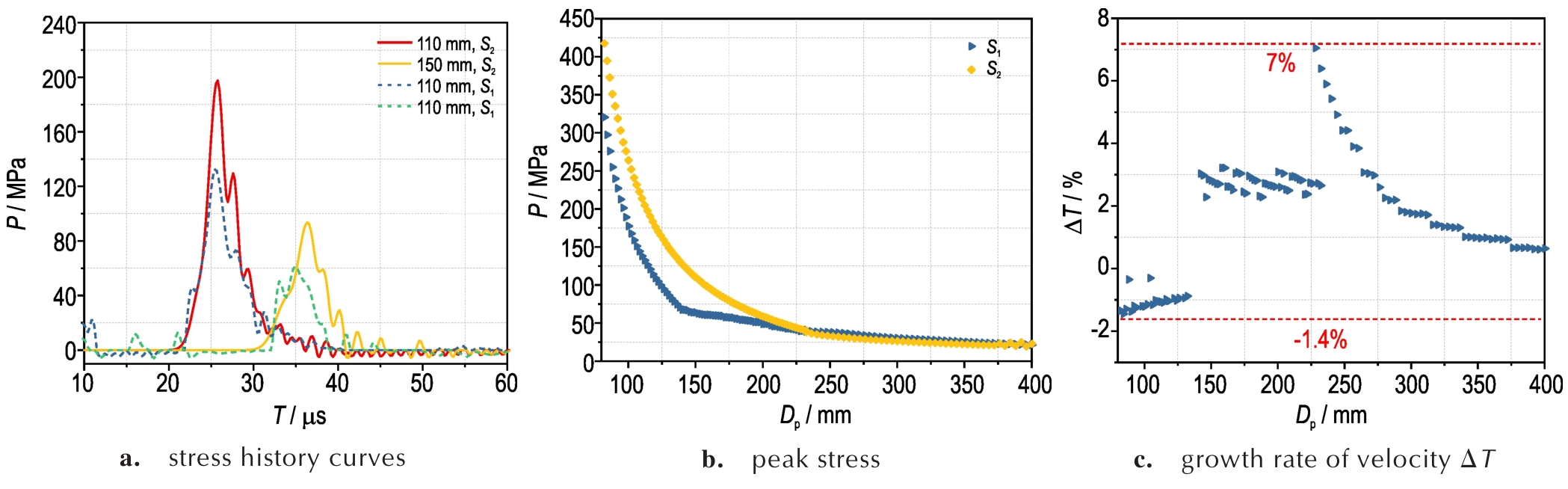

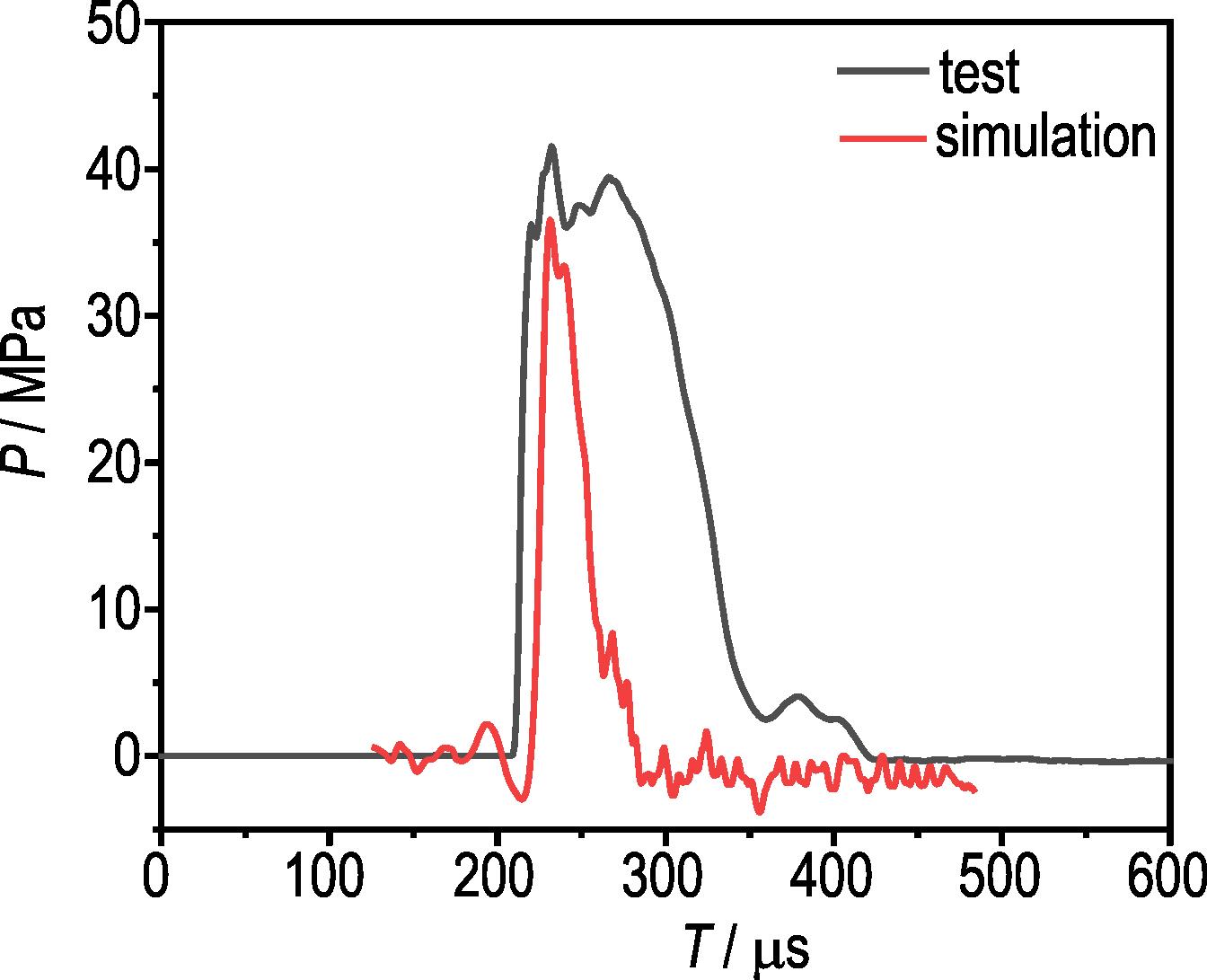

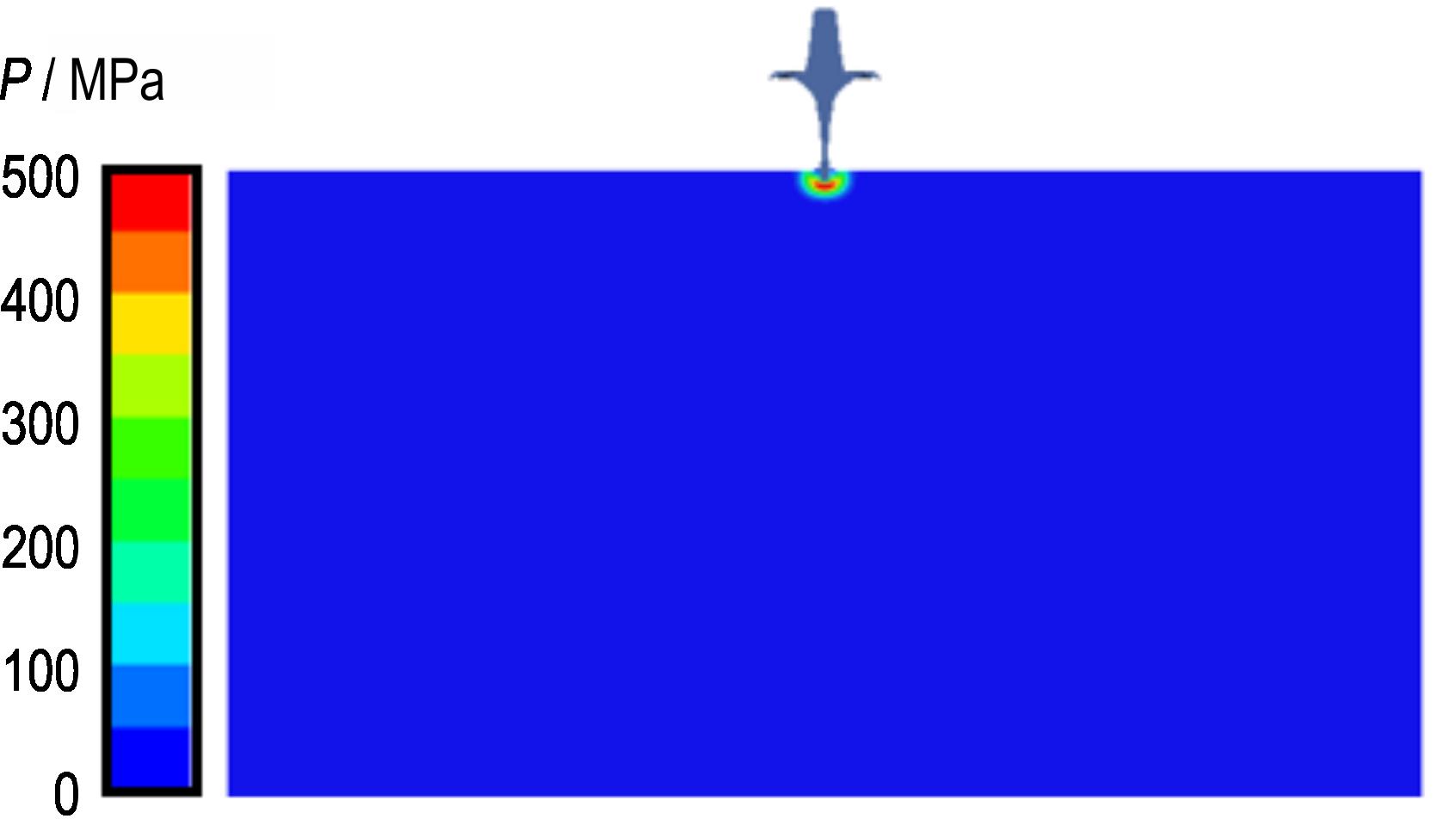

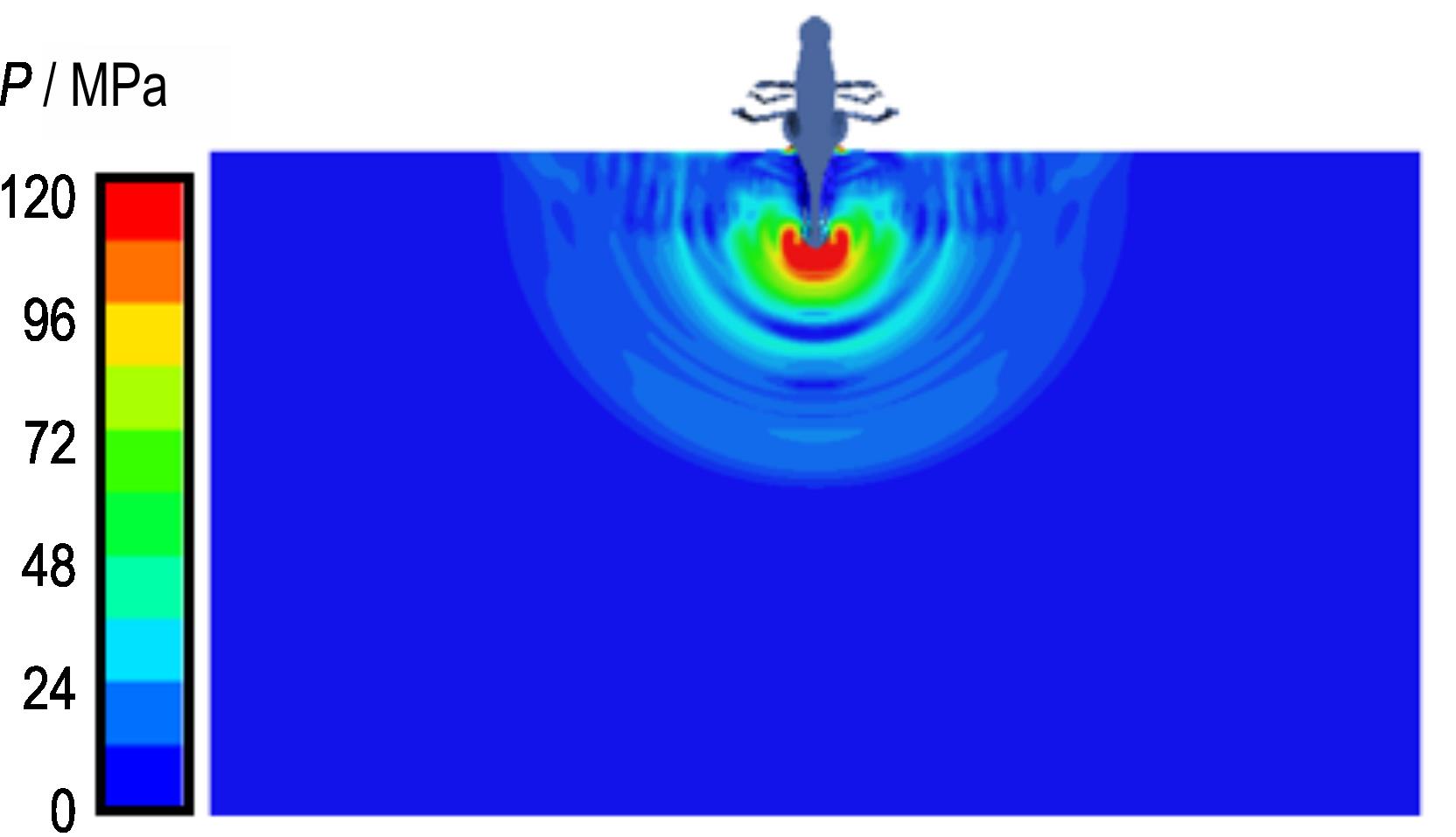

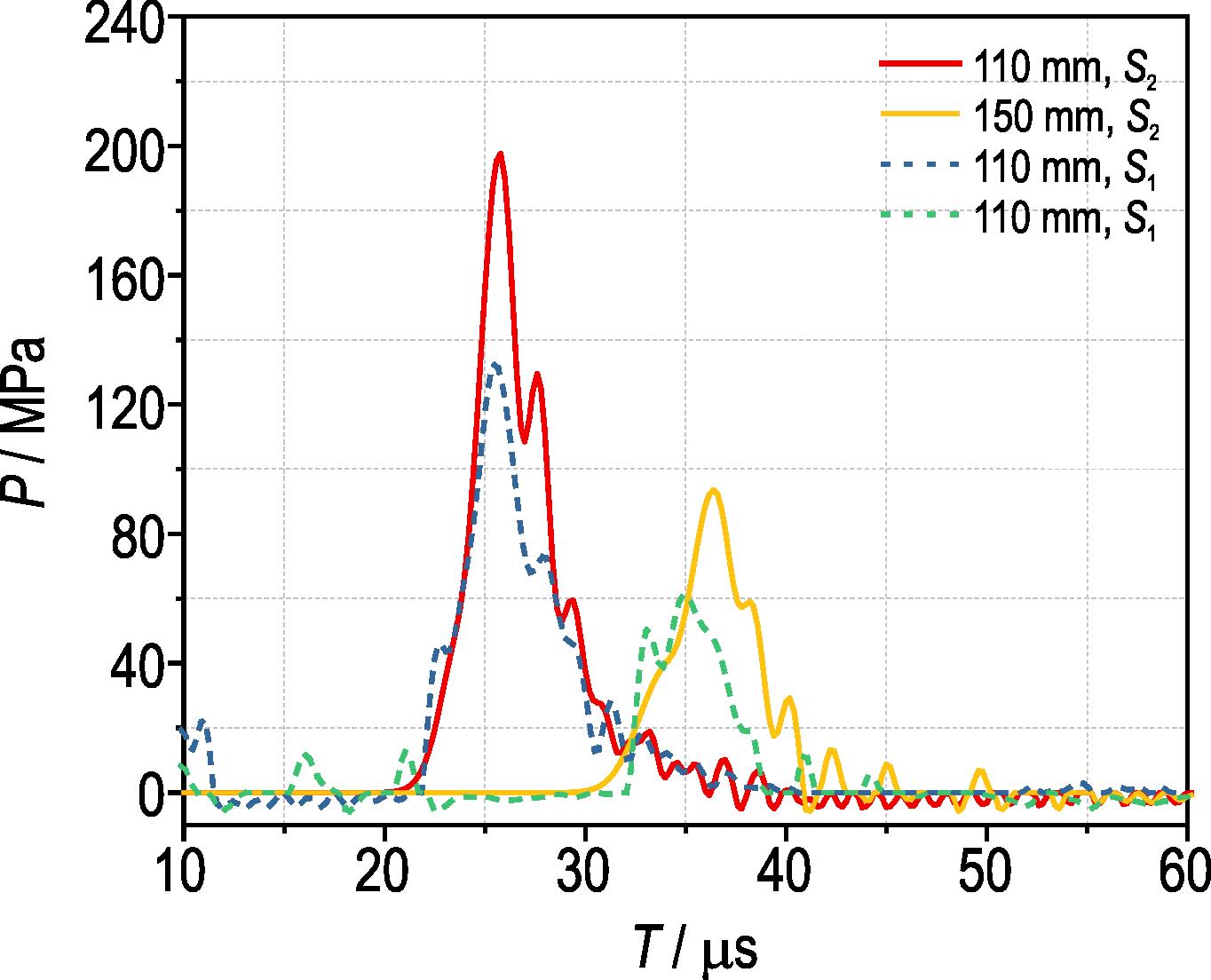

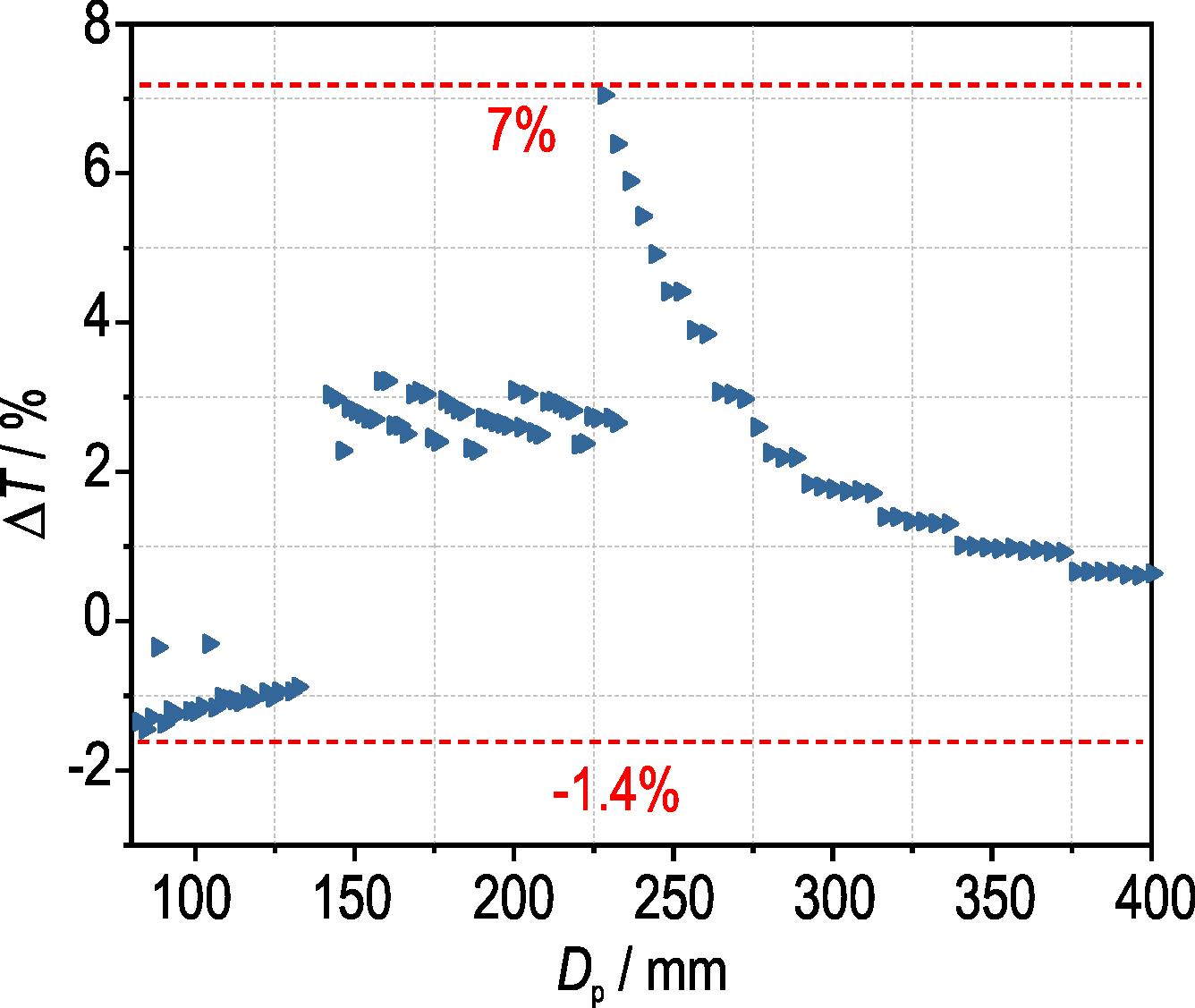

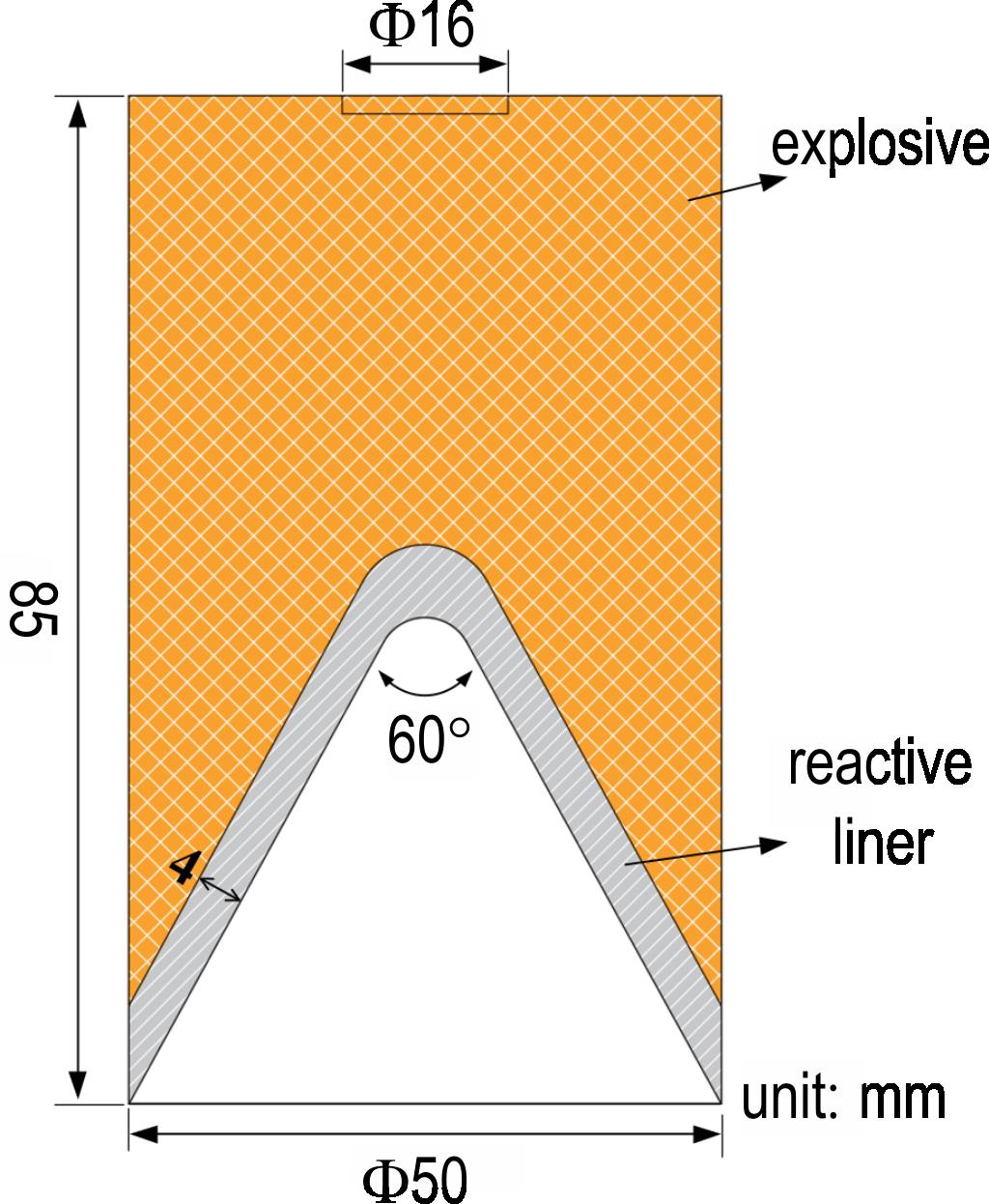

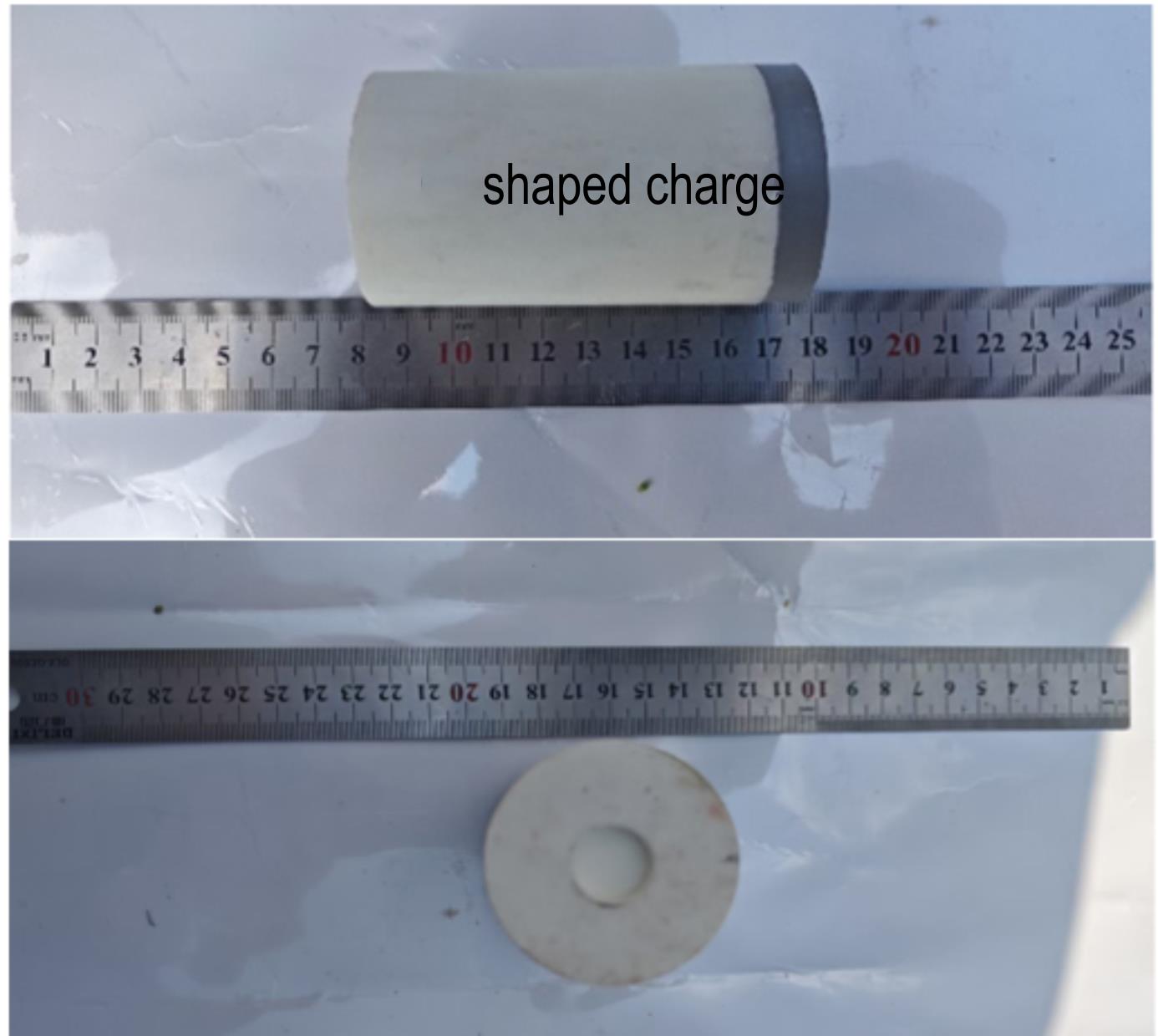

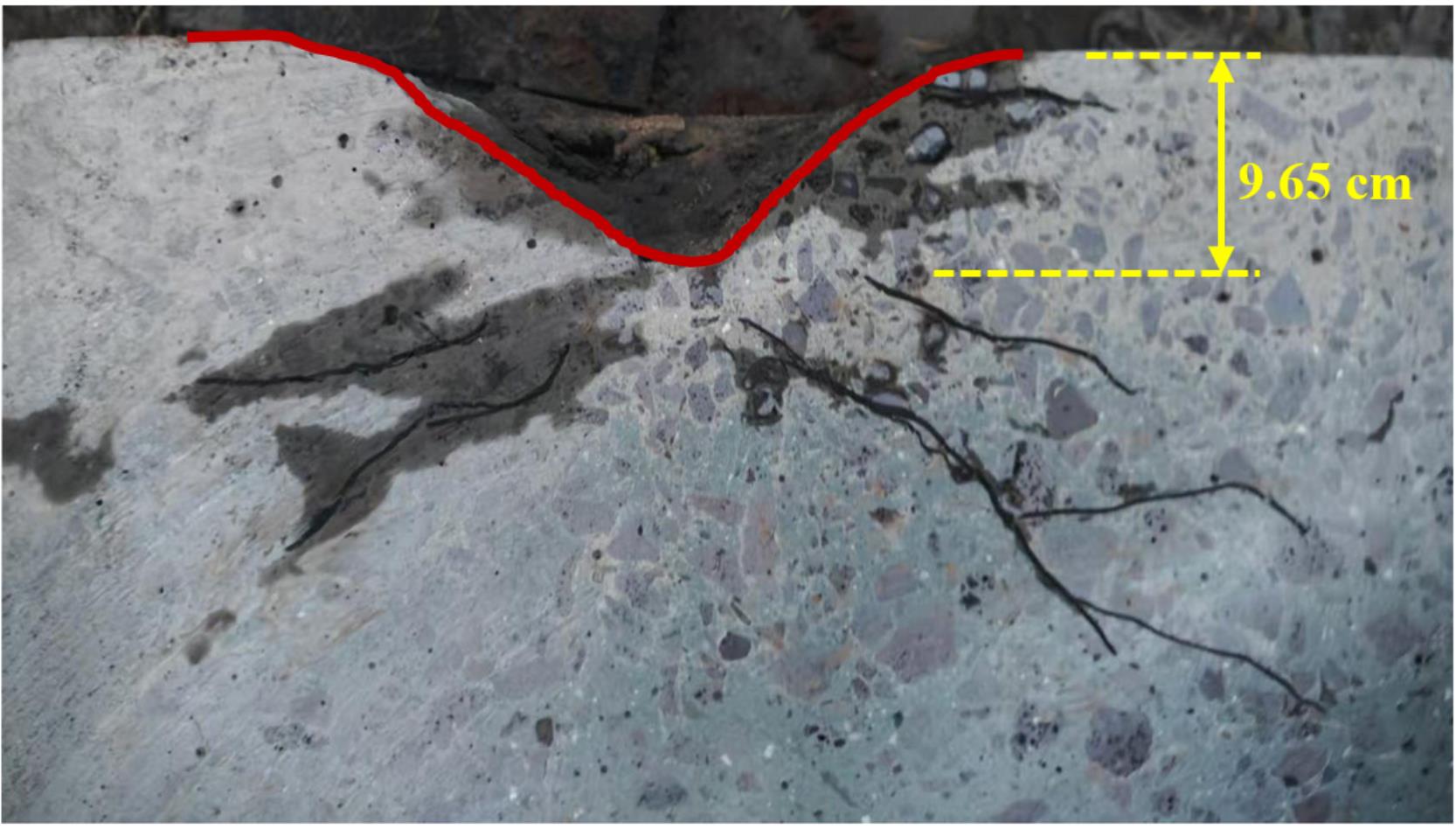

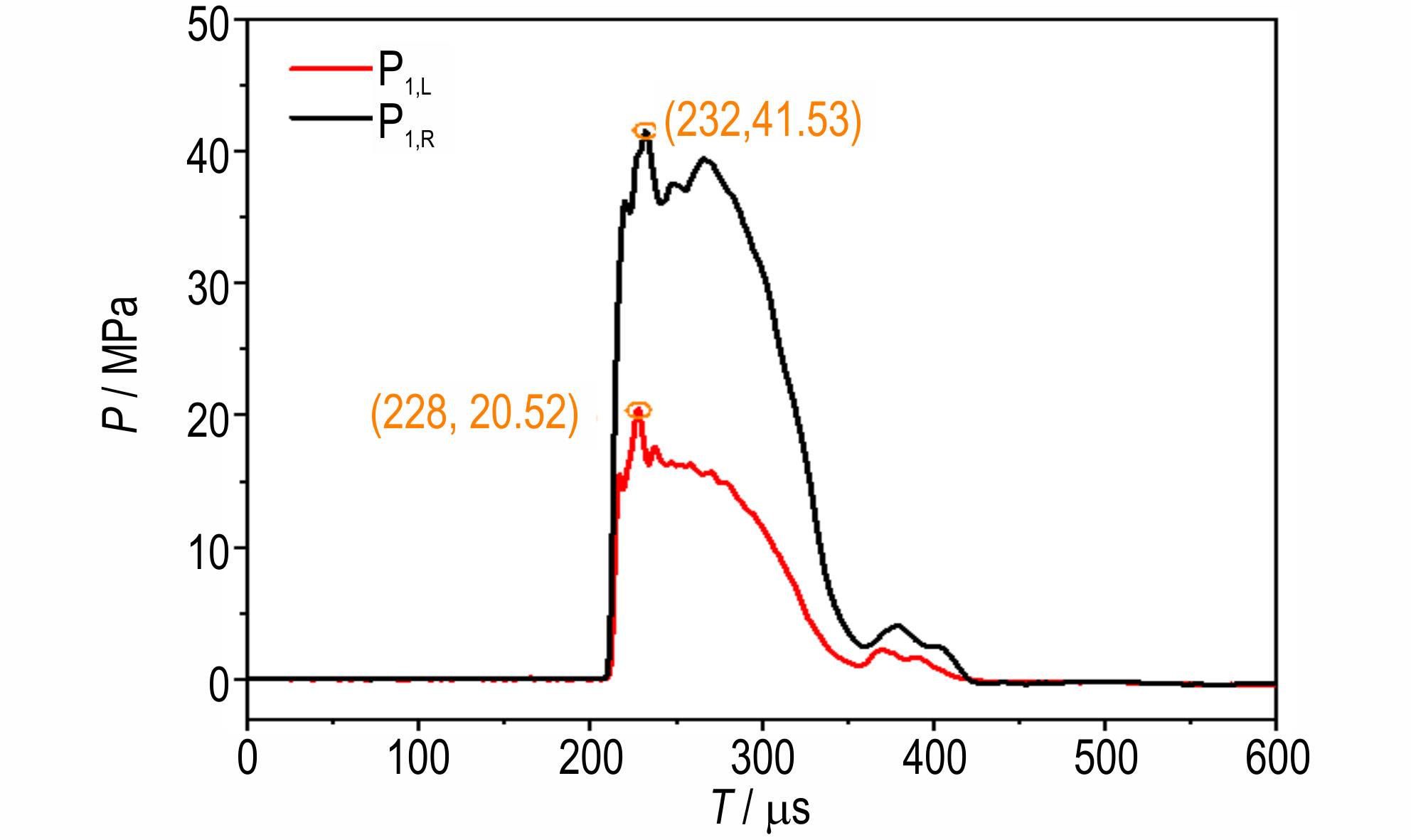

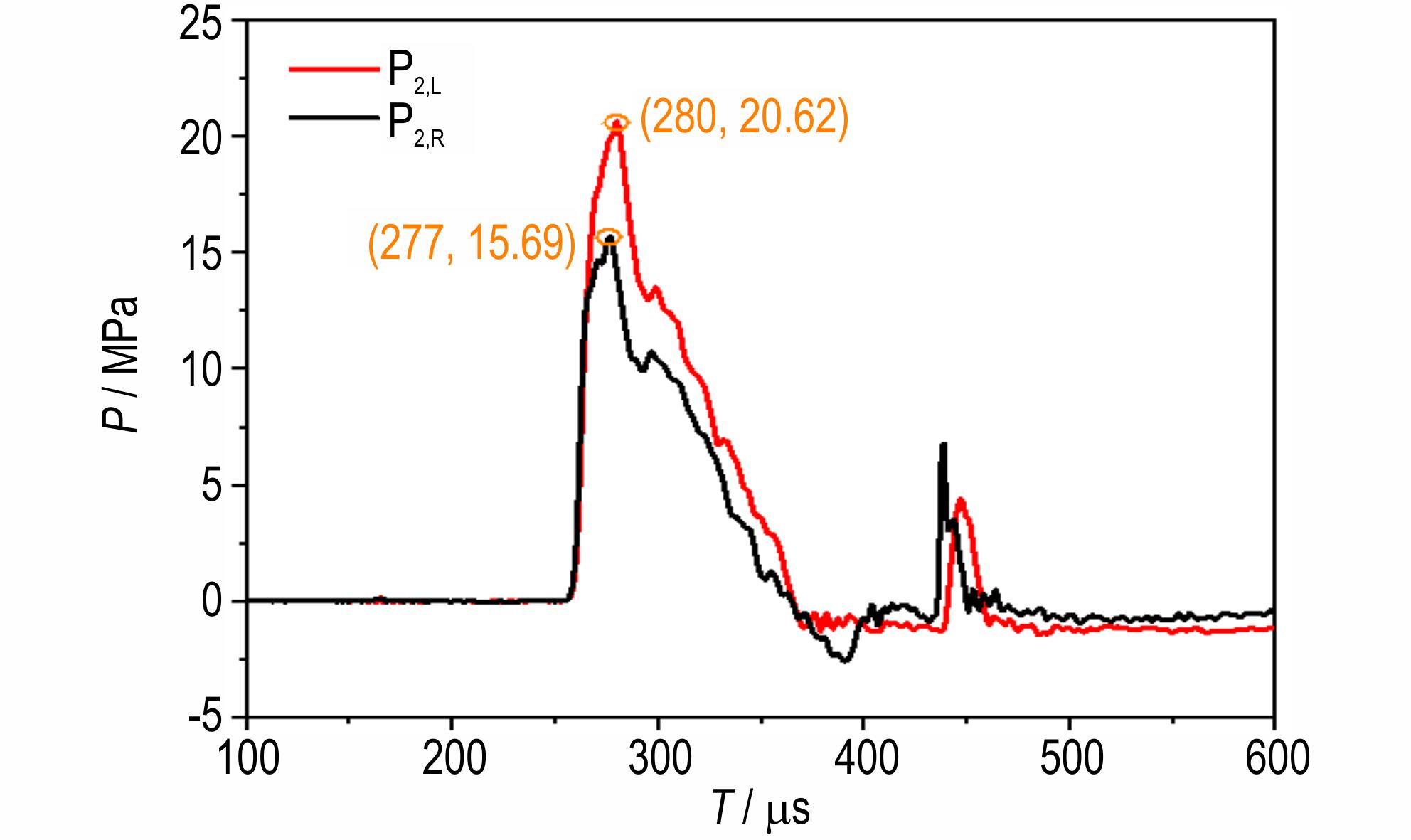

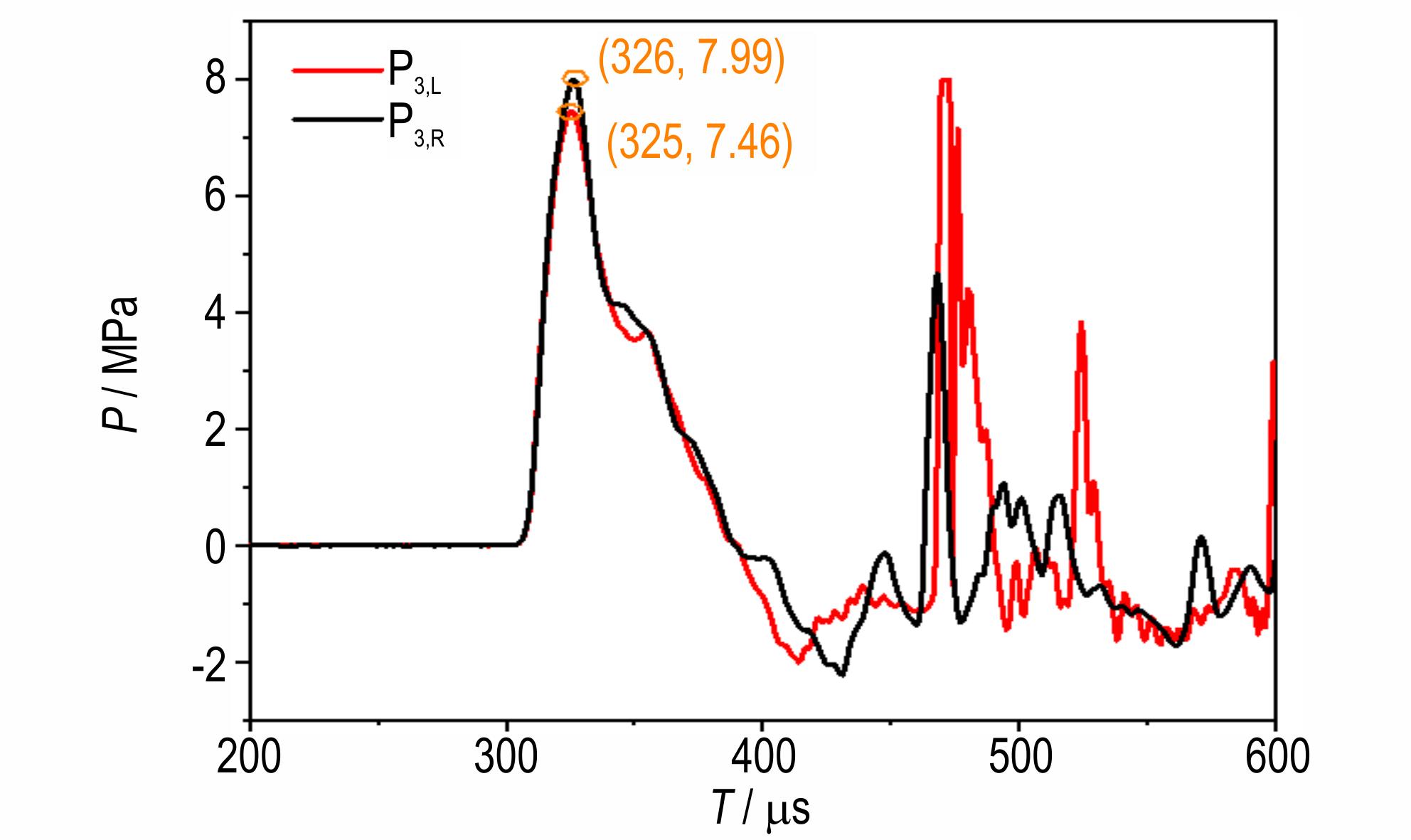

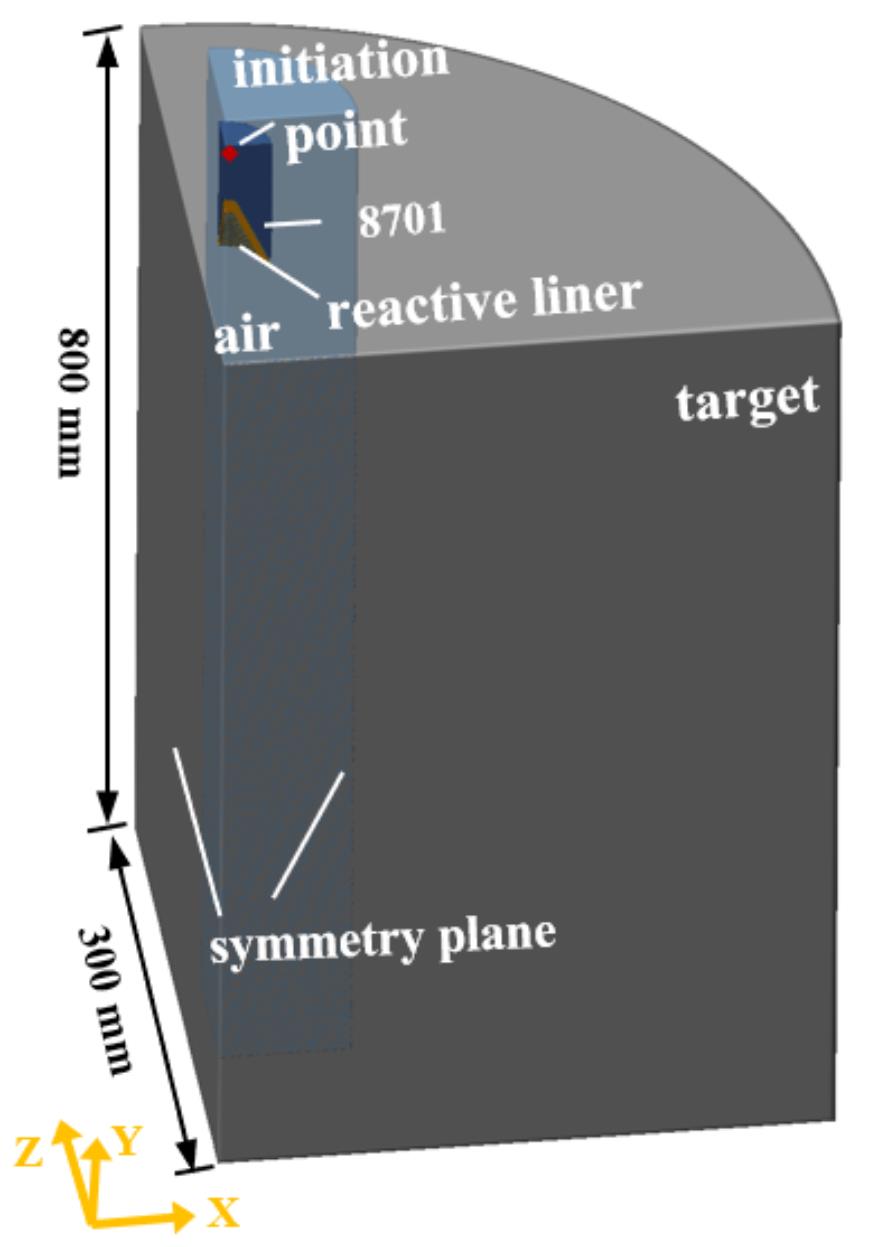

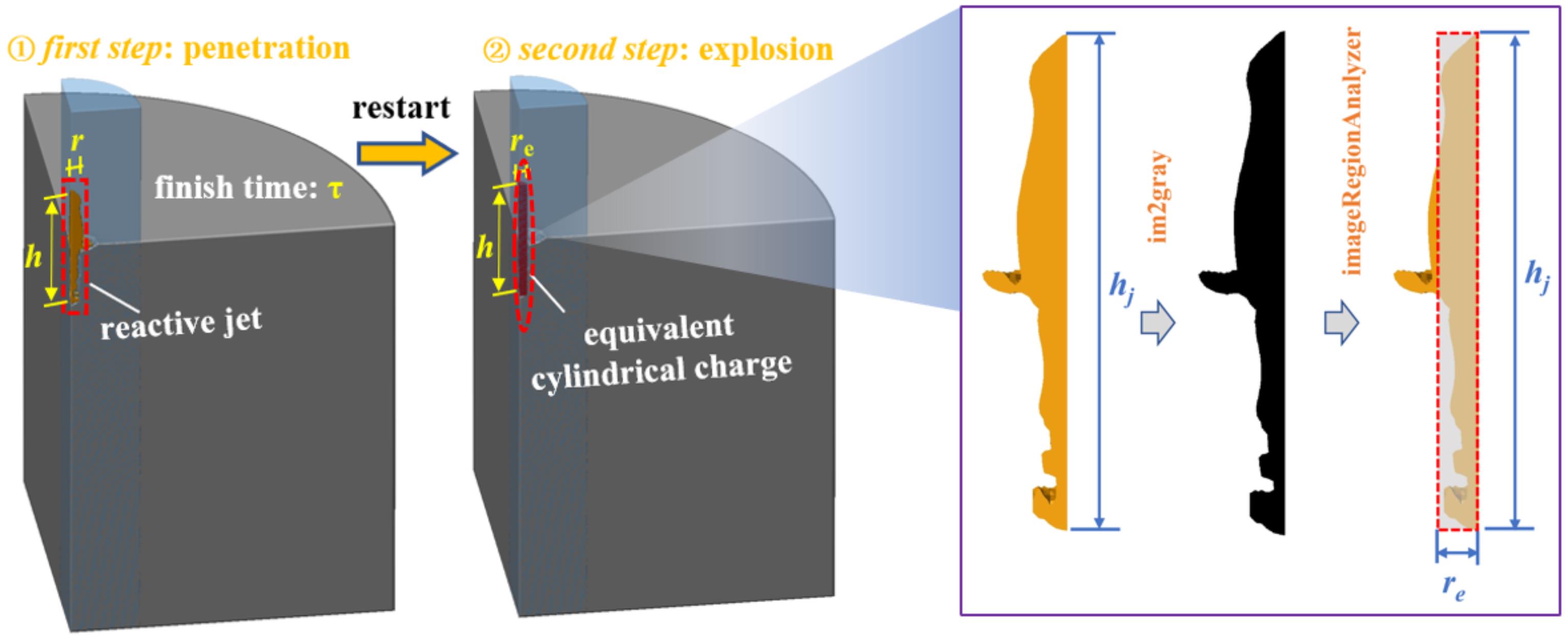

摘要:为了研究活性射流侵彻-内爆作用下半无限混凝土靶中应力波效应,开展了两组活性射流侵爆试验,获得了混凝土中的应力波数据和典型的混凝土靶破坏模式。利用LS-DYNA软件,结合重启动算法对活性射流侵彻-内爆过程进行分阶段模拟,并分析了活性射流侵爆联合作用下混凝土中应力波传播特性。研究结果表明:数值模拟的应力波及靶体破坏特征与试验结果吻合较好,活性射流侵彻阶段,混凝土主要先后受到动态应力波区和静高压区的加载作用发生破坏,其中后者加载速度更快,但作用时间更短。活性射流侵彻造成的混凝土损伤加快了能量耗散,降低了爆炸阶段的峰值应力,但加速了应力波传播,与未损伤靶体相比,射流侵彻后的靶体中爆炸峰值应力最大降低了47%,应力波传播速度增长率最高可达7%。然而,当测点深度超度335 mm时,射流侵彻对爆炸阶段的影响可以忽略不计。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

-

2025,33(7):703-713, DOI: 10.11943/CJEM2025072

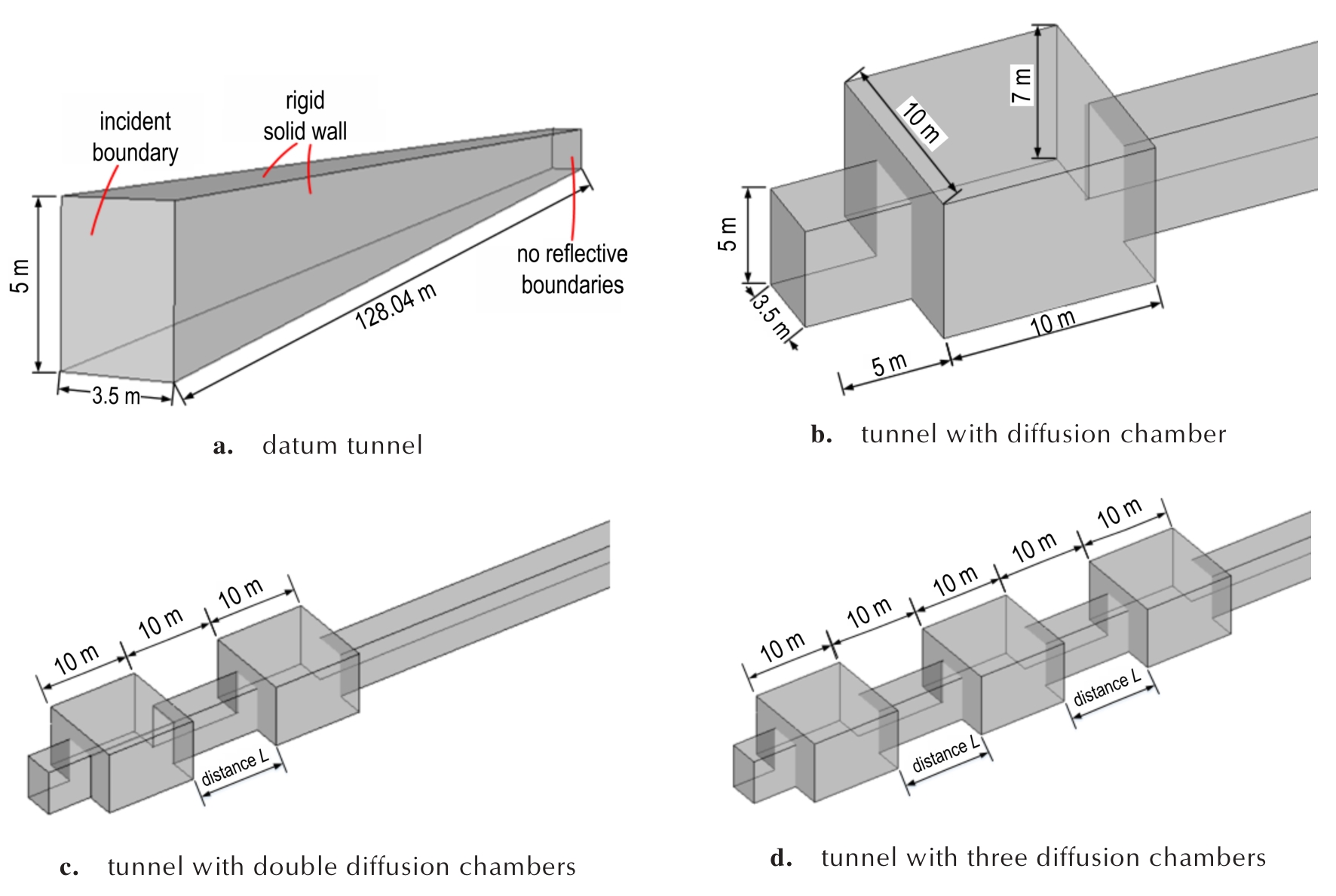

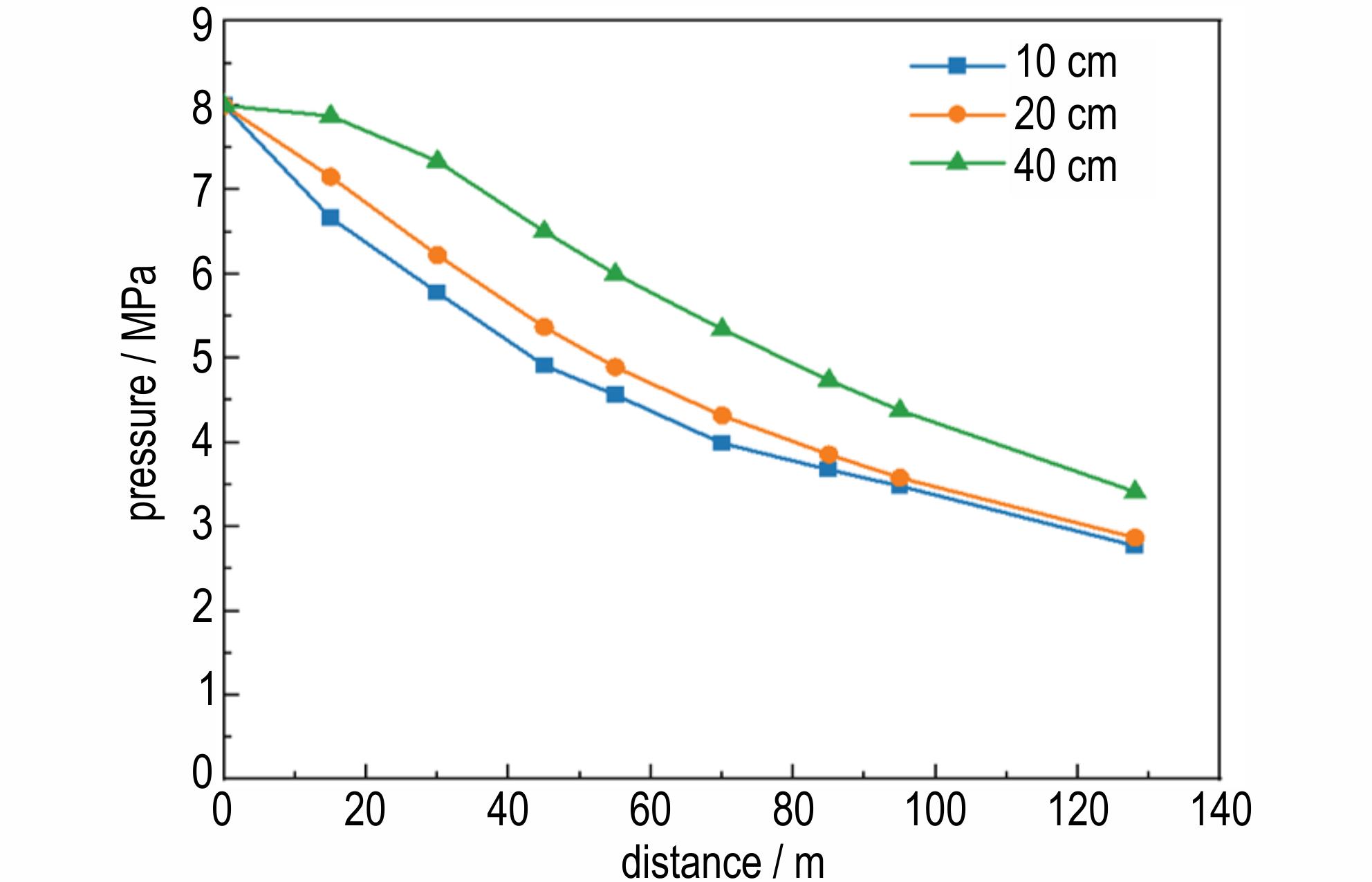

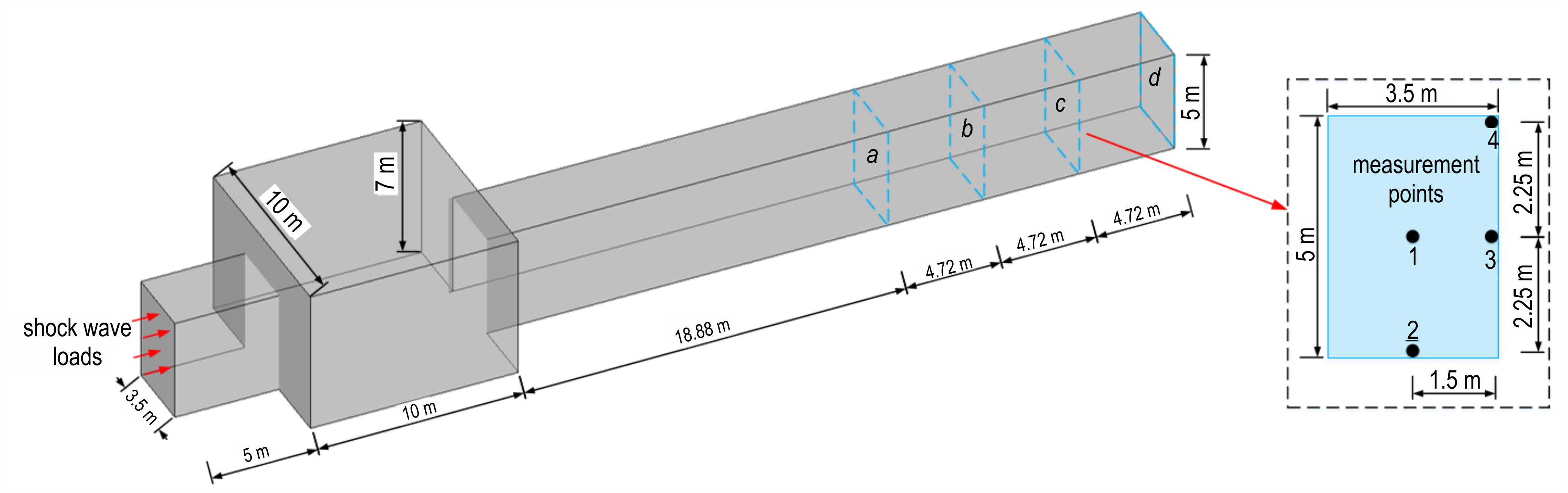

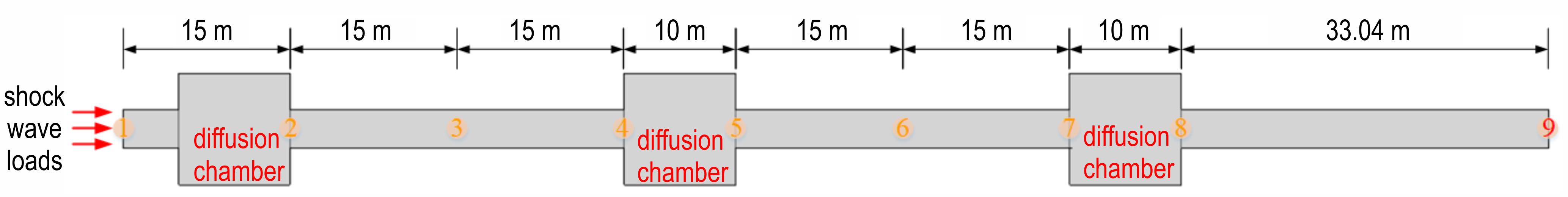

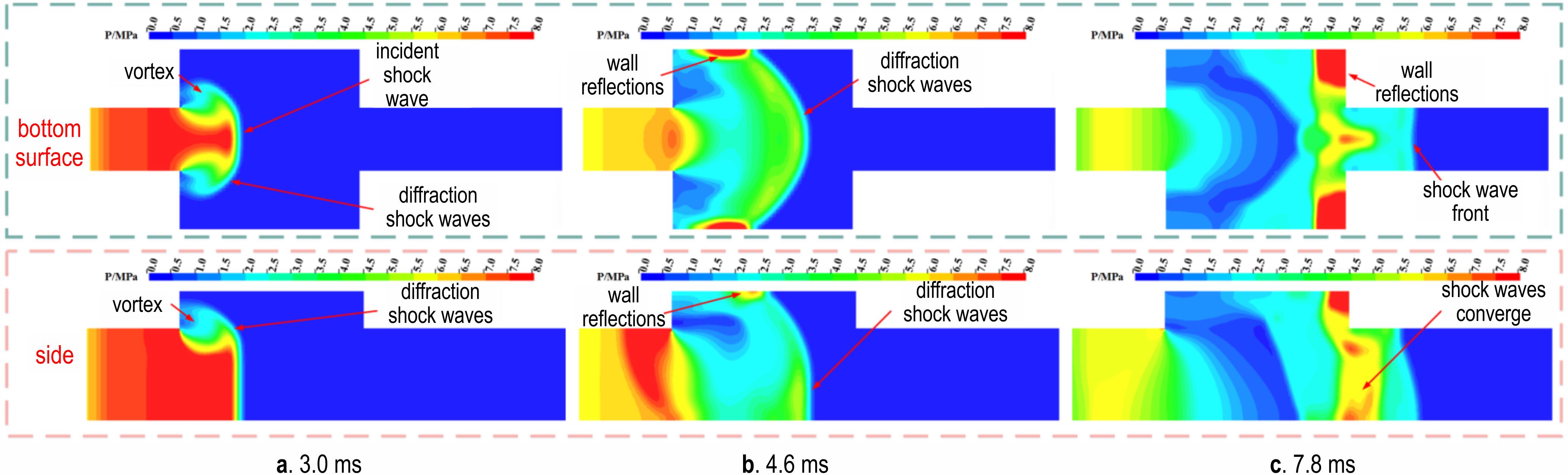

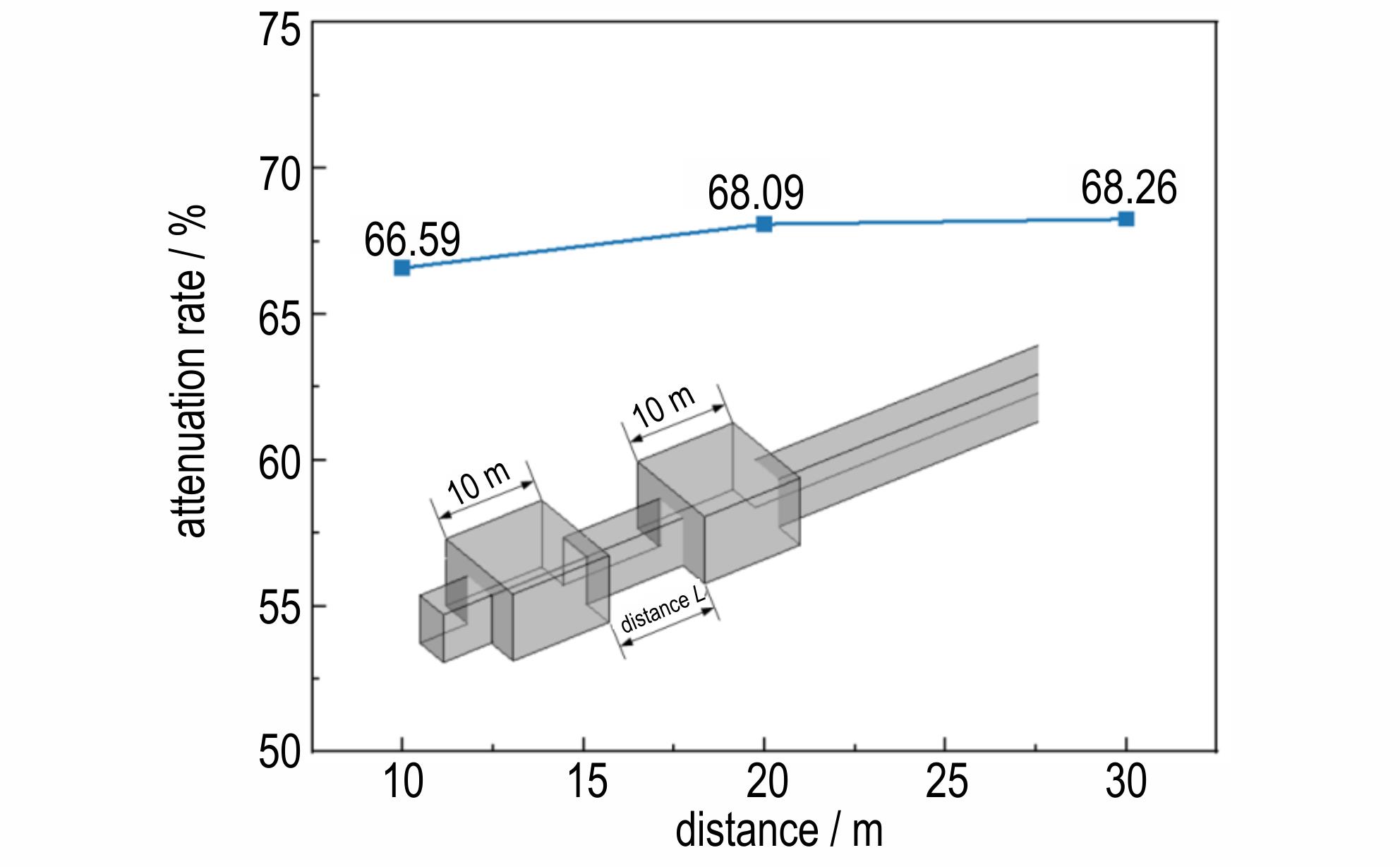

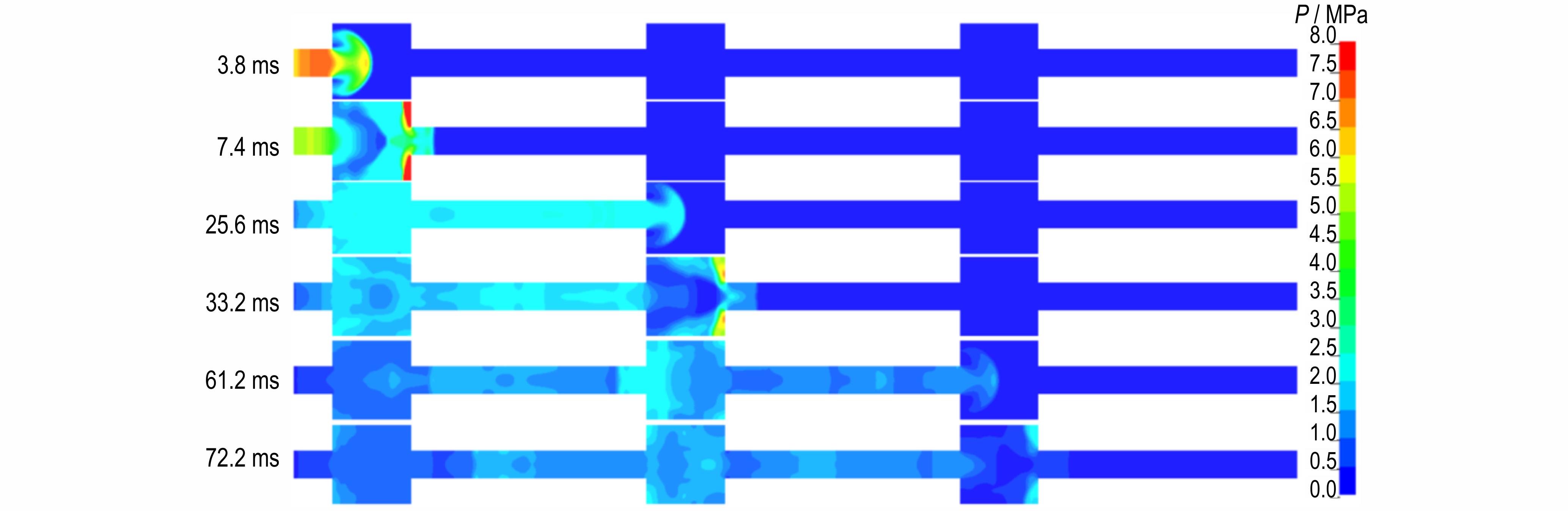

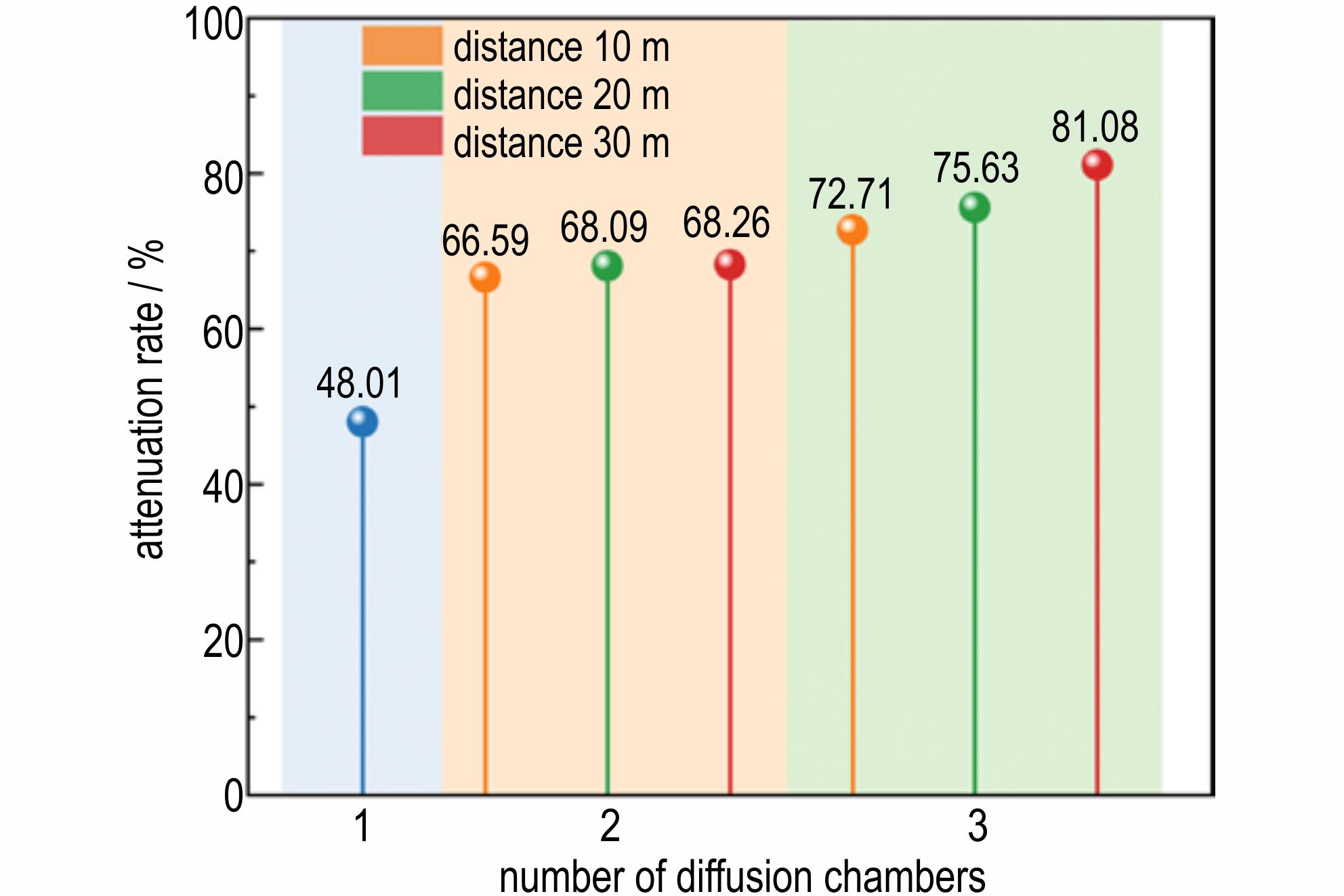

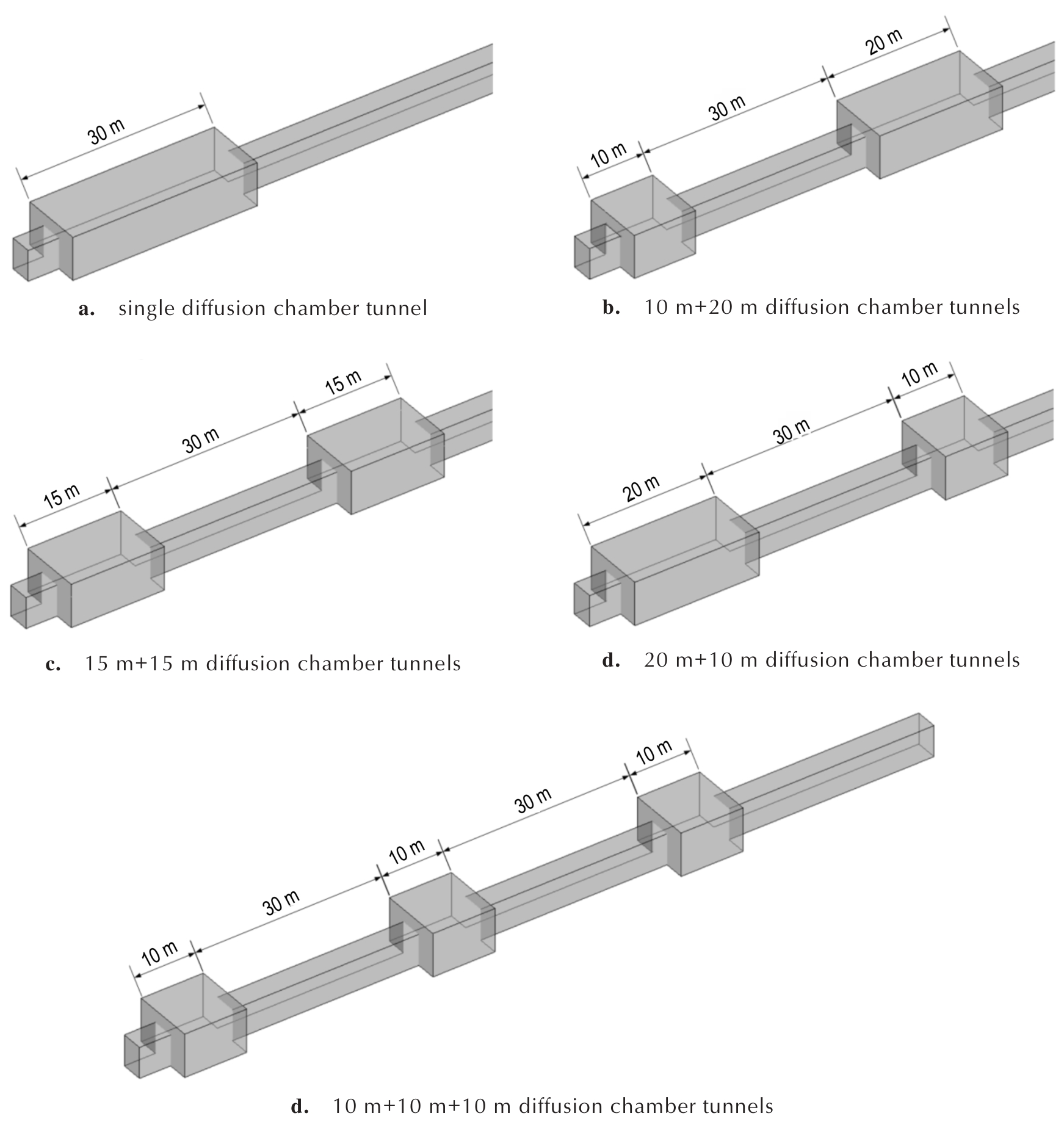

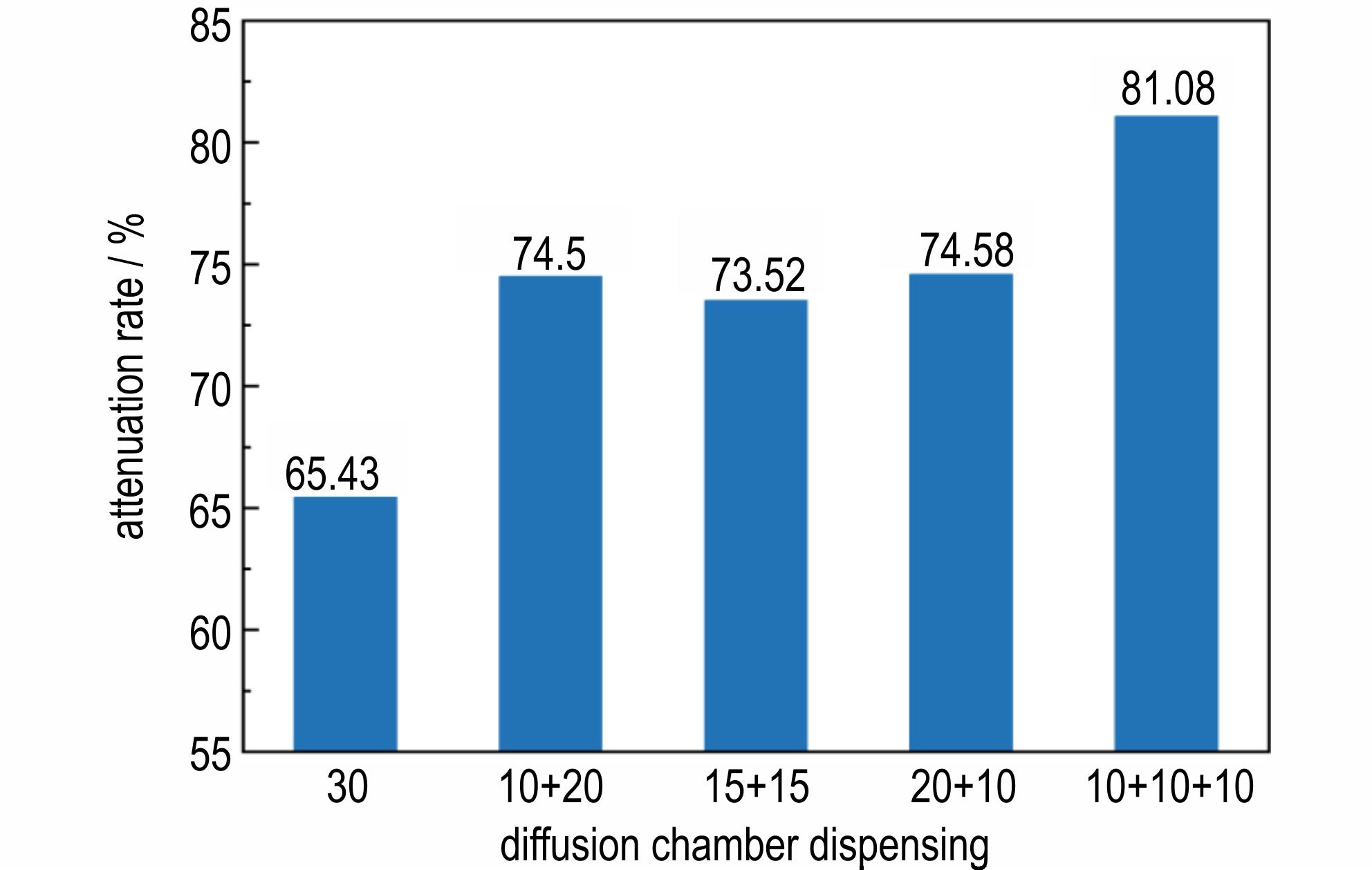

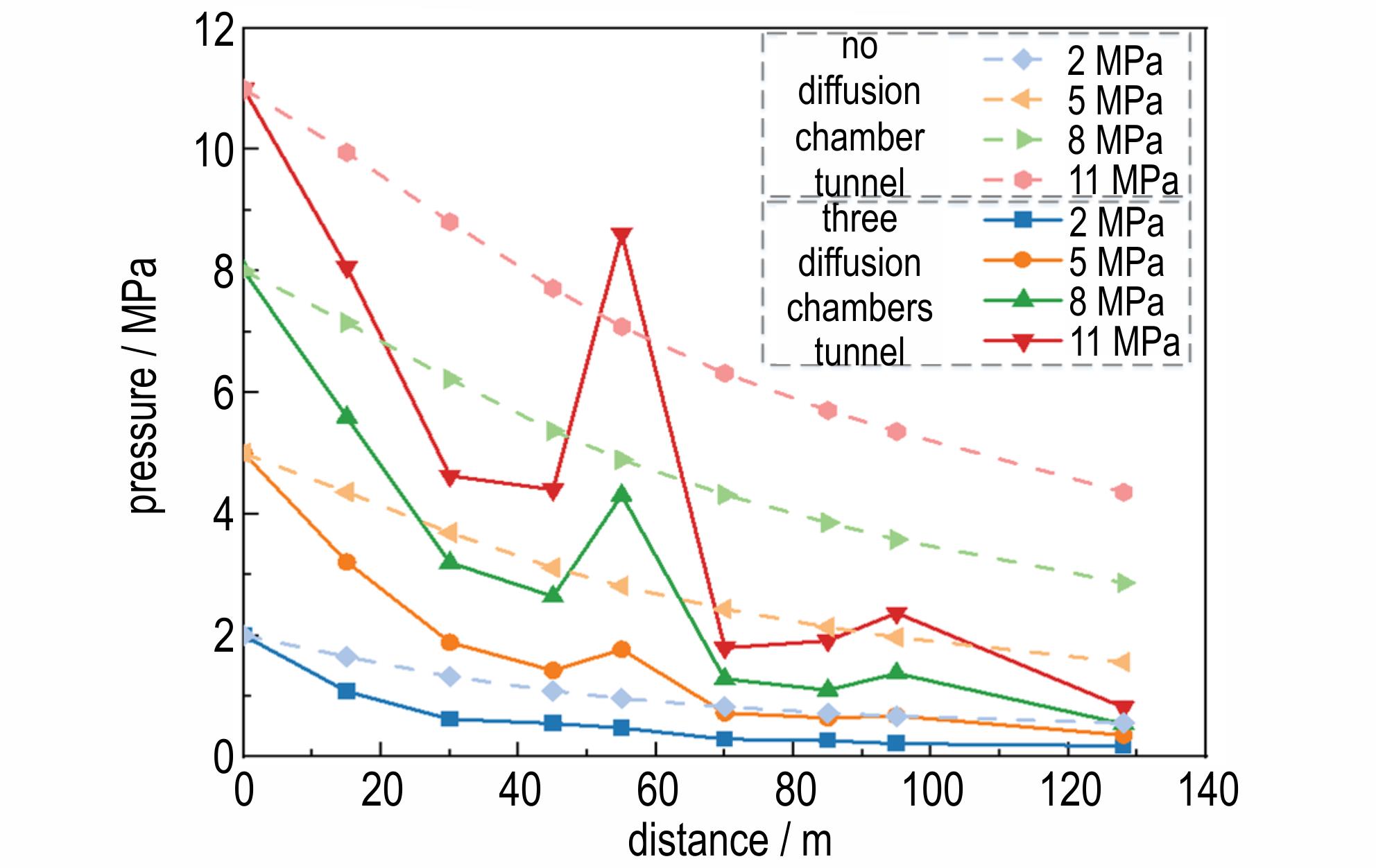

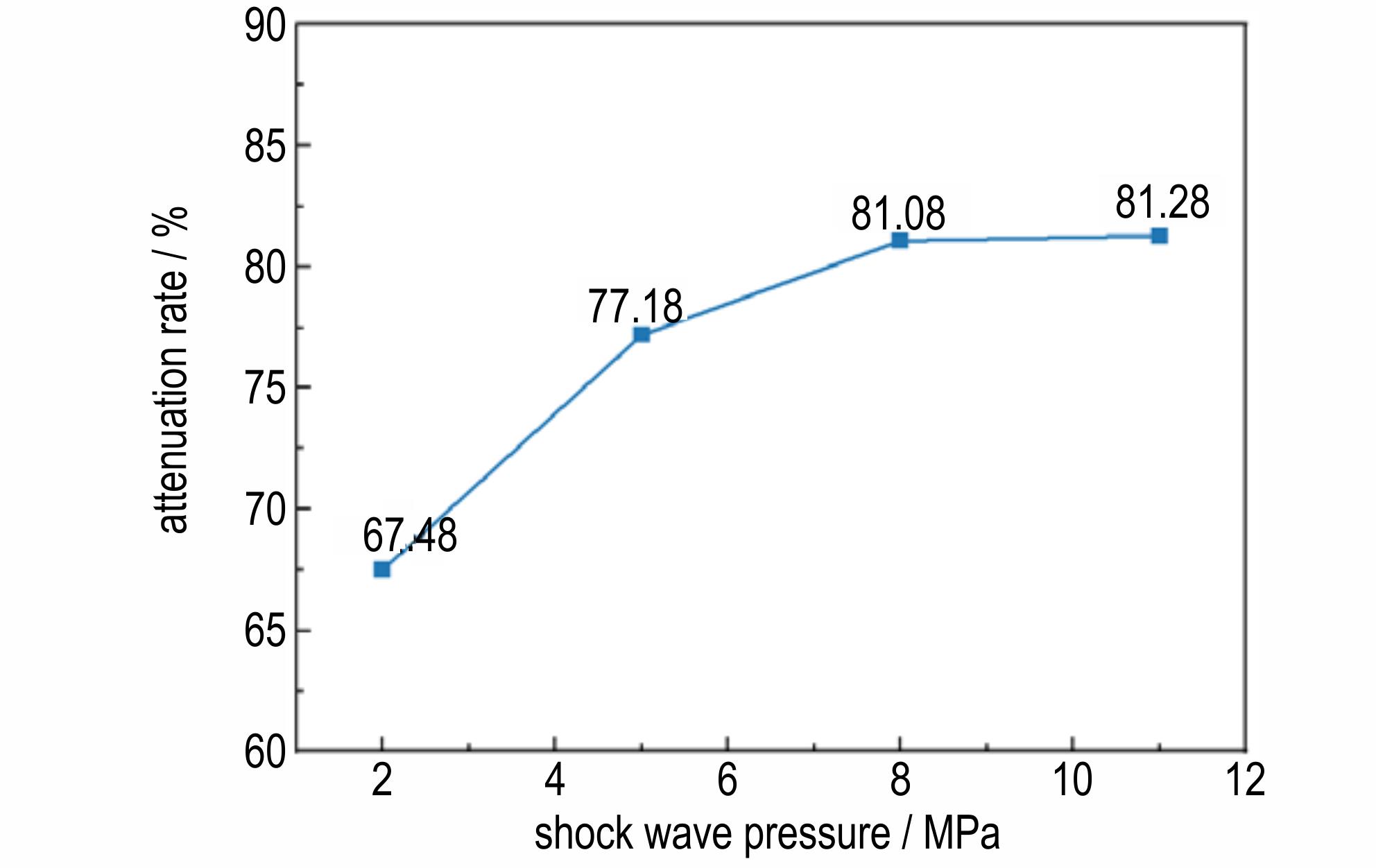

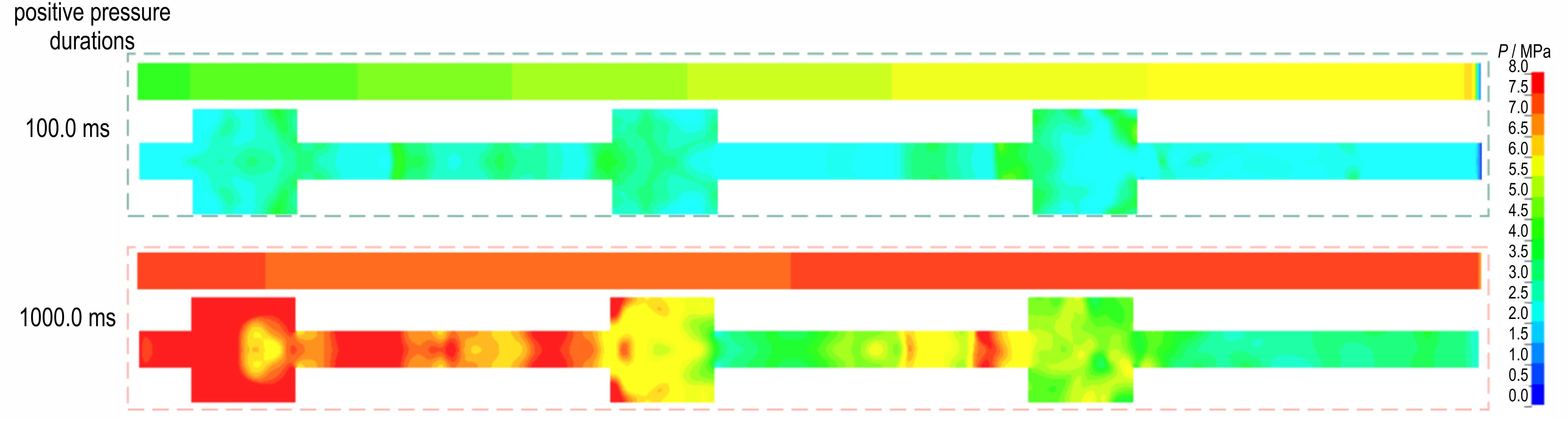

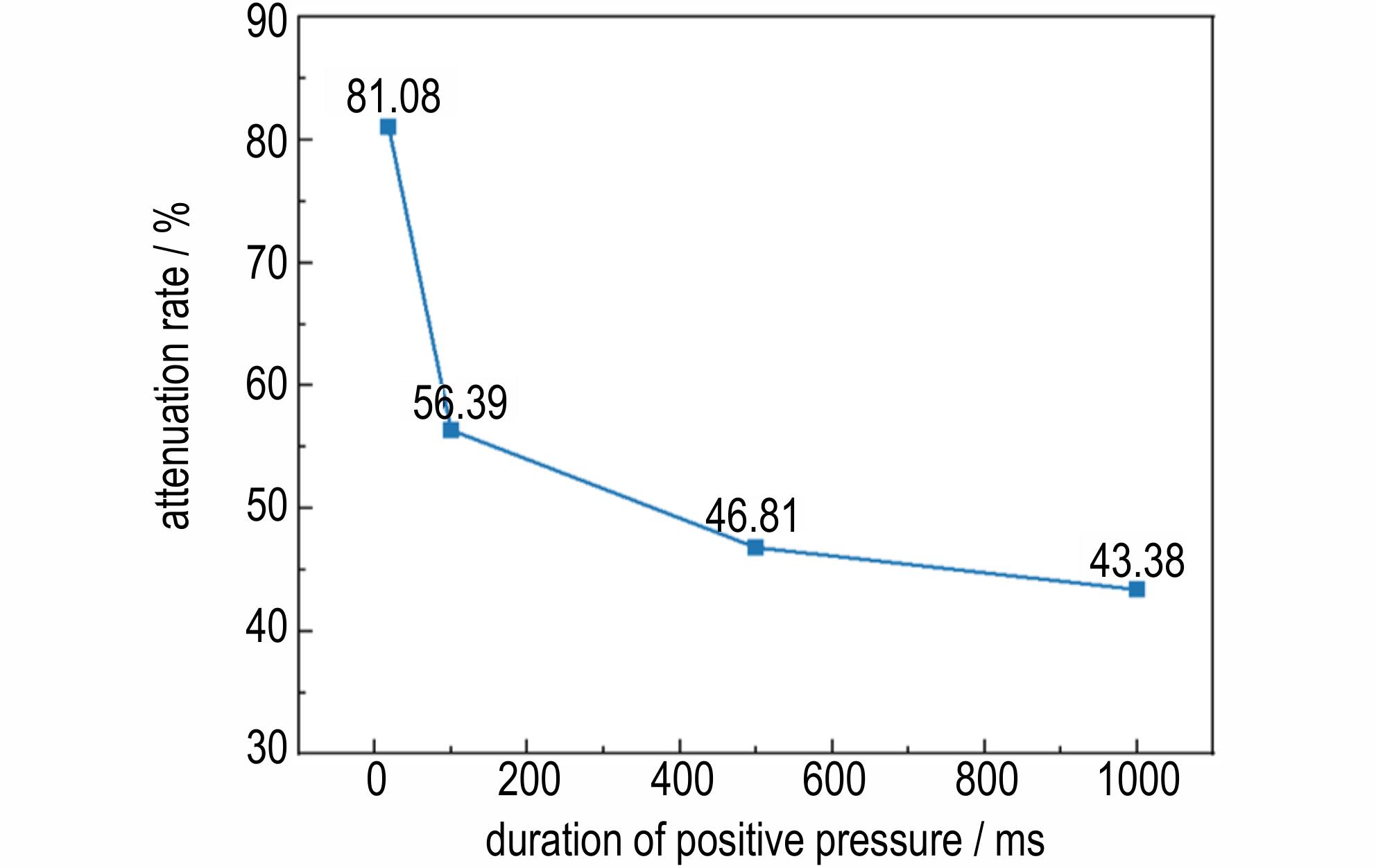

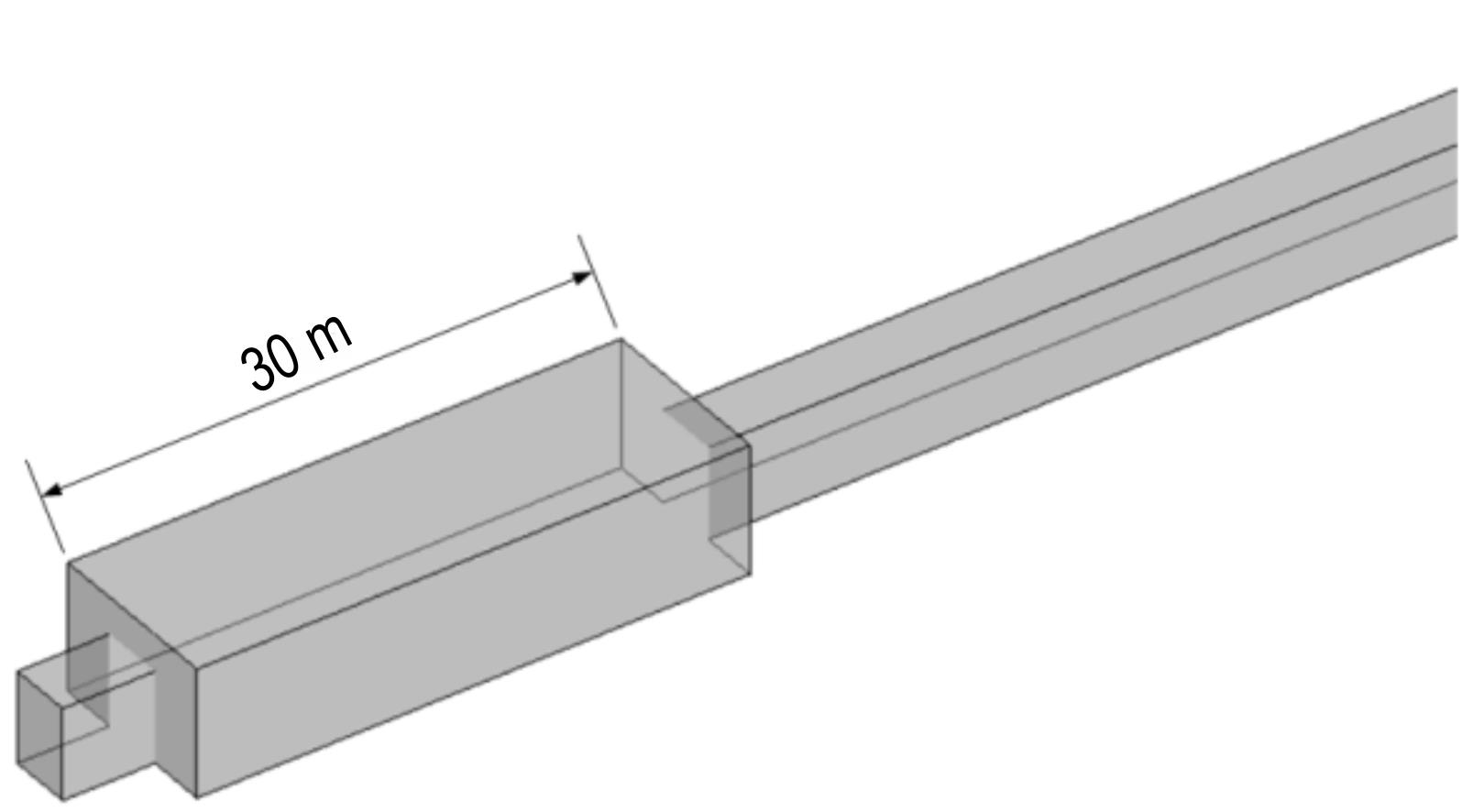

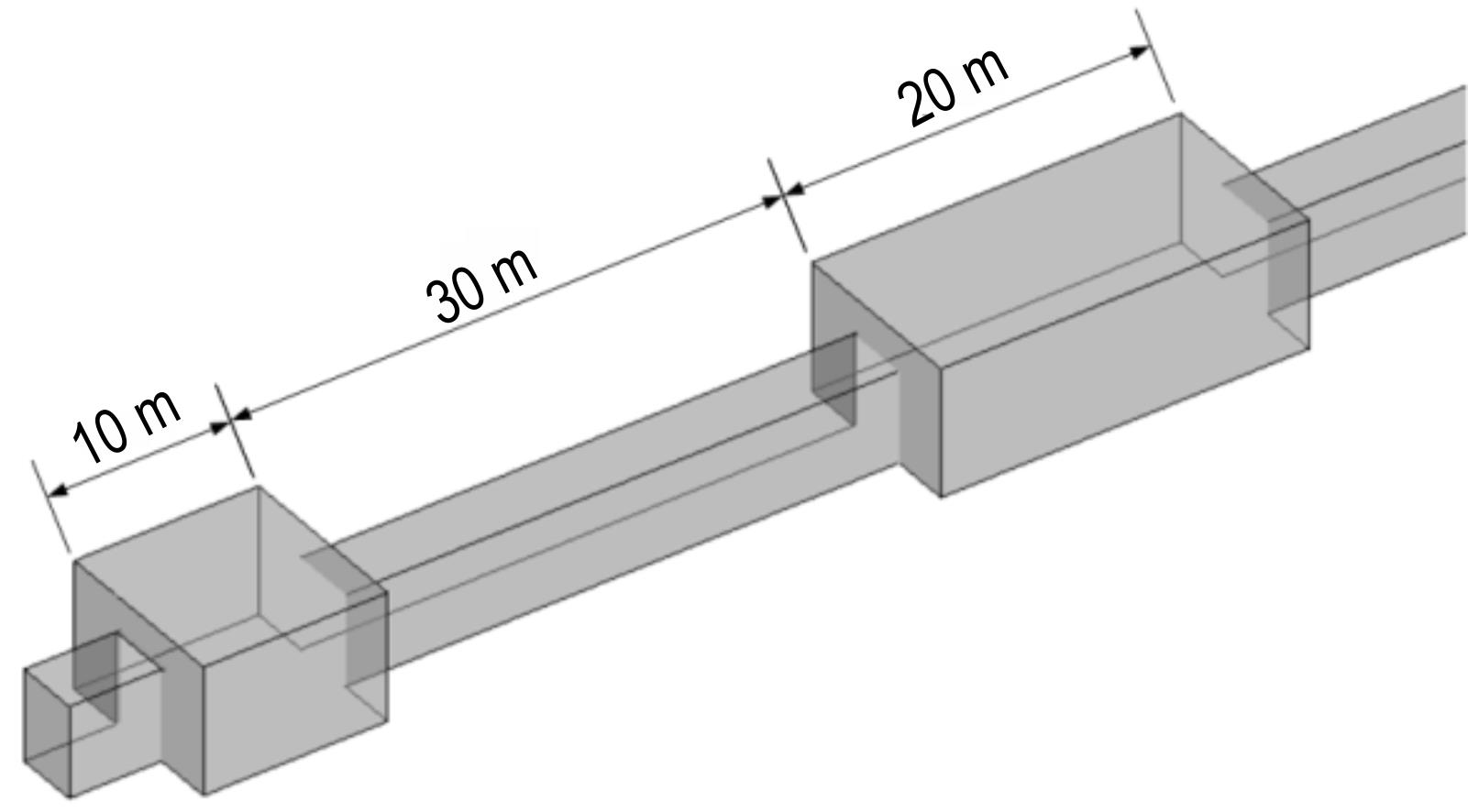

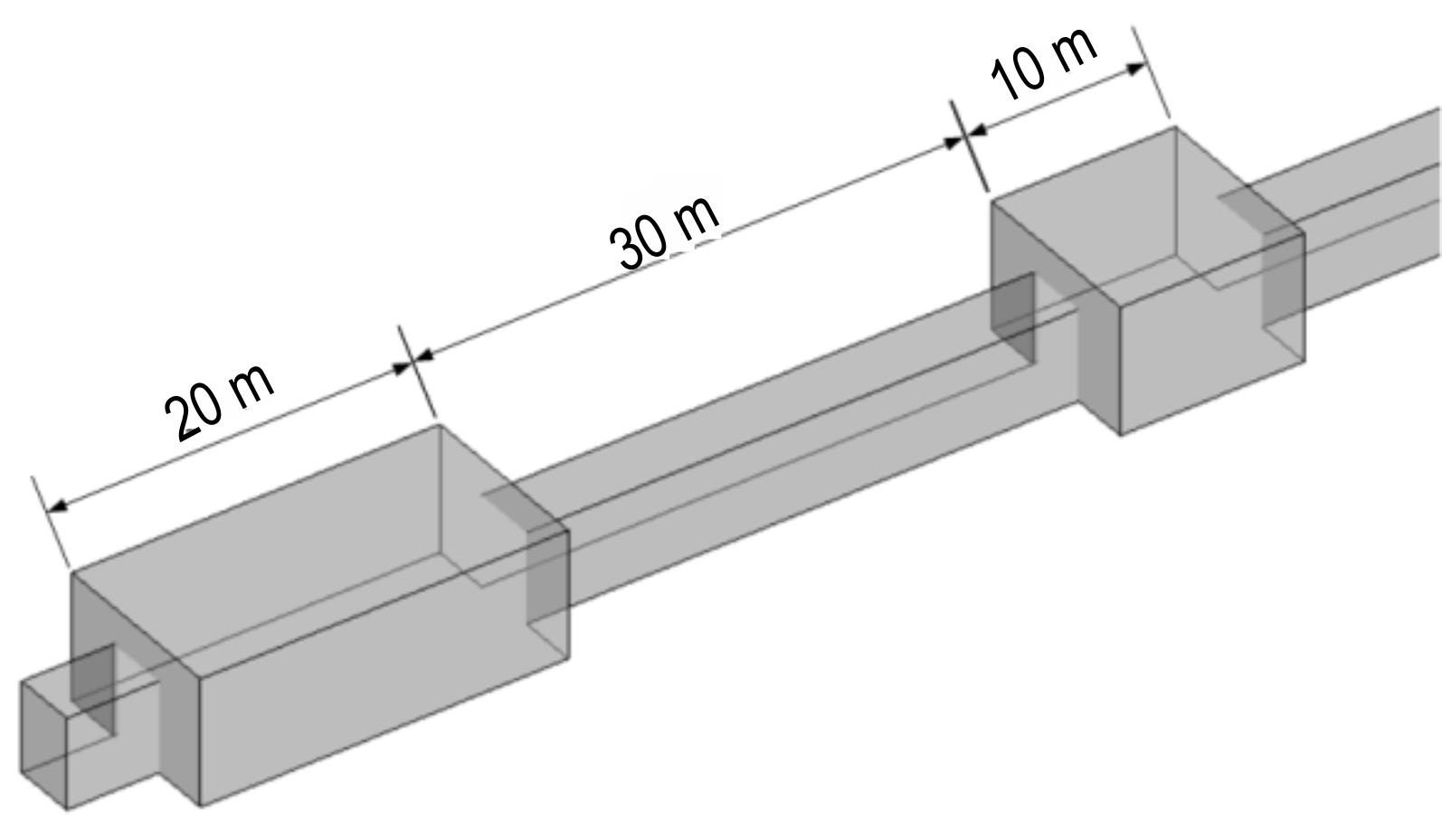

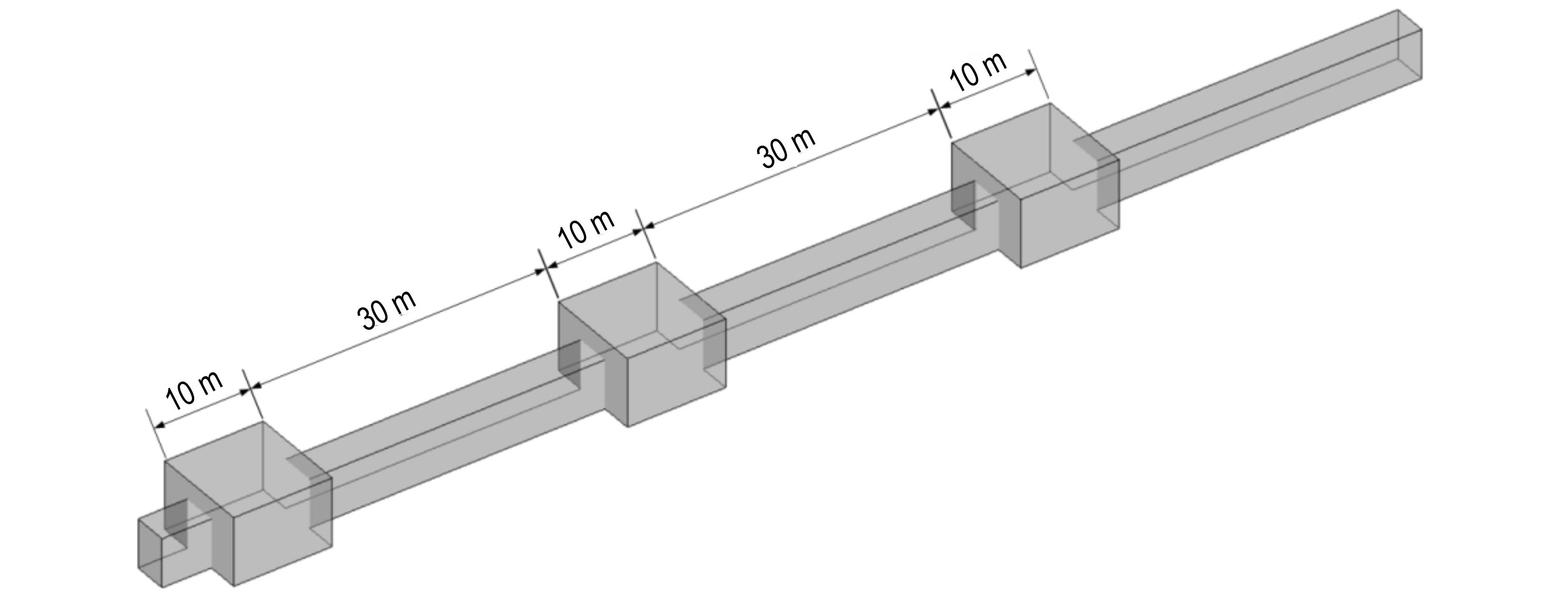

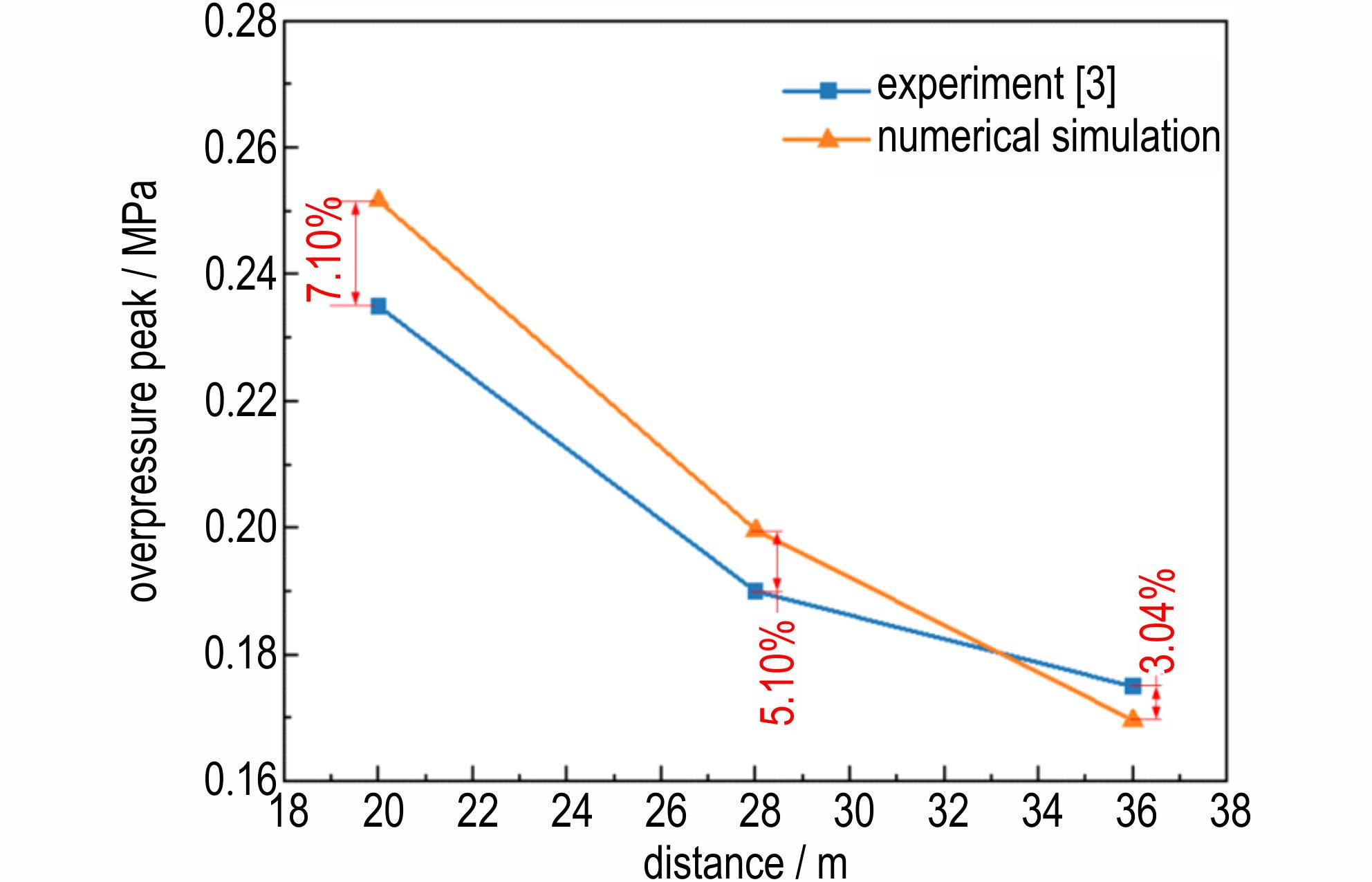

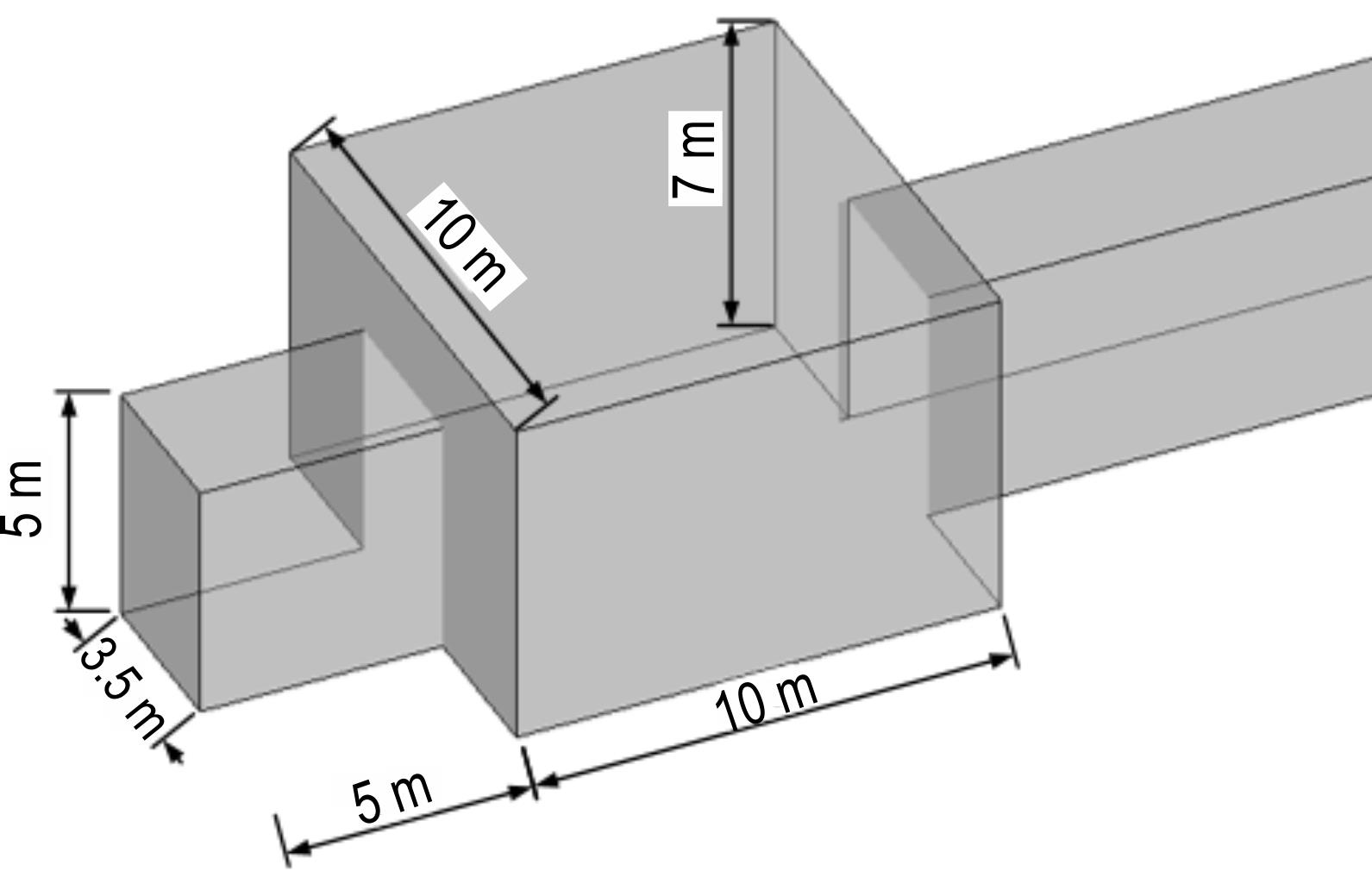

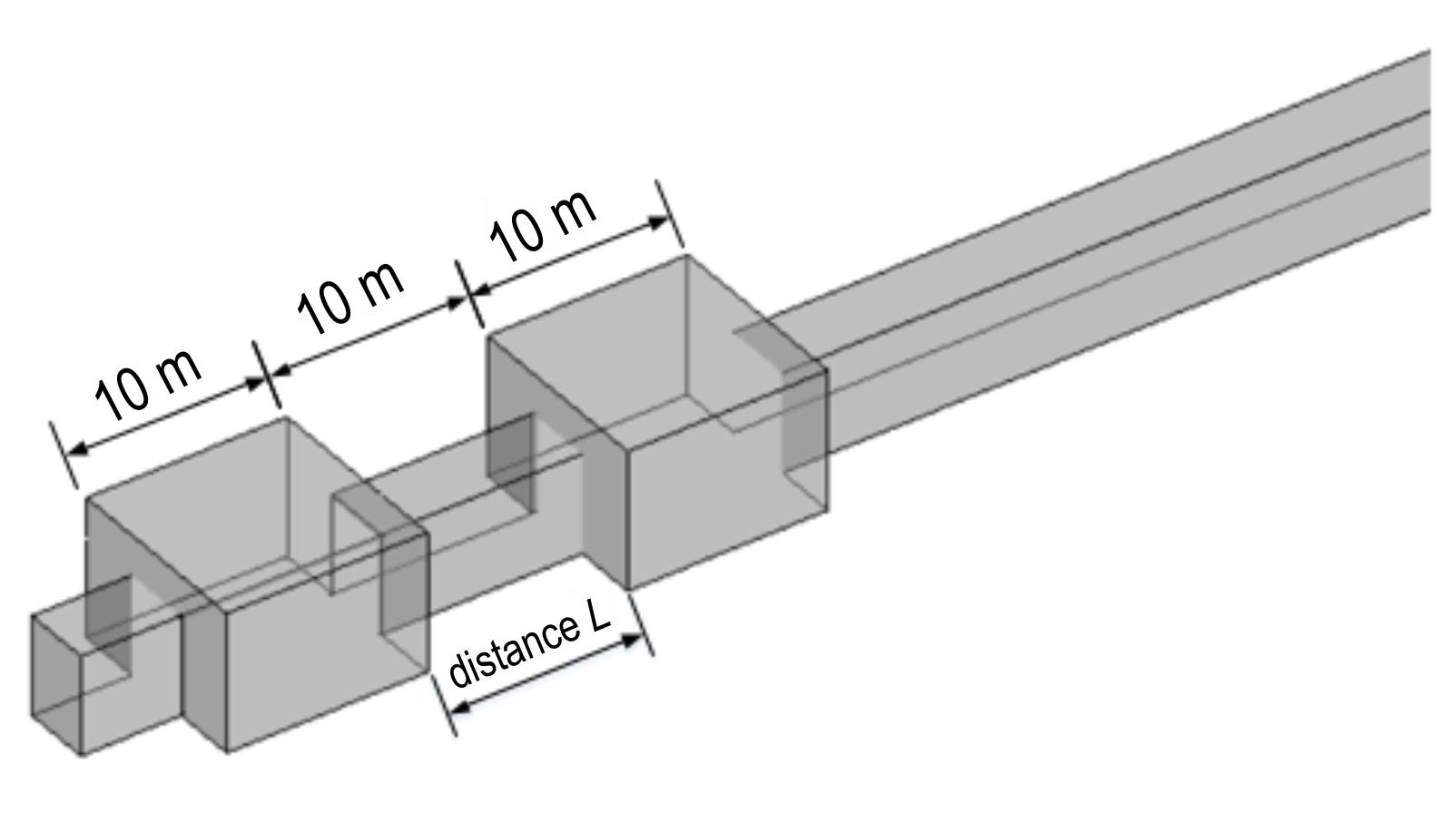

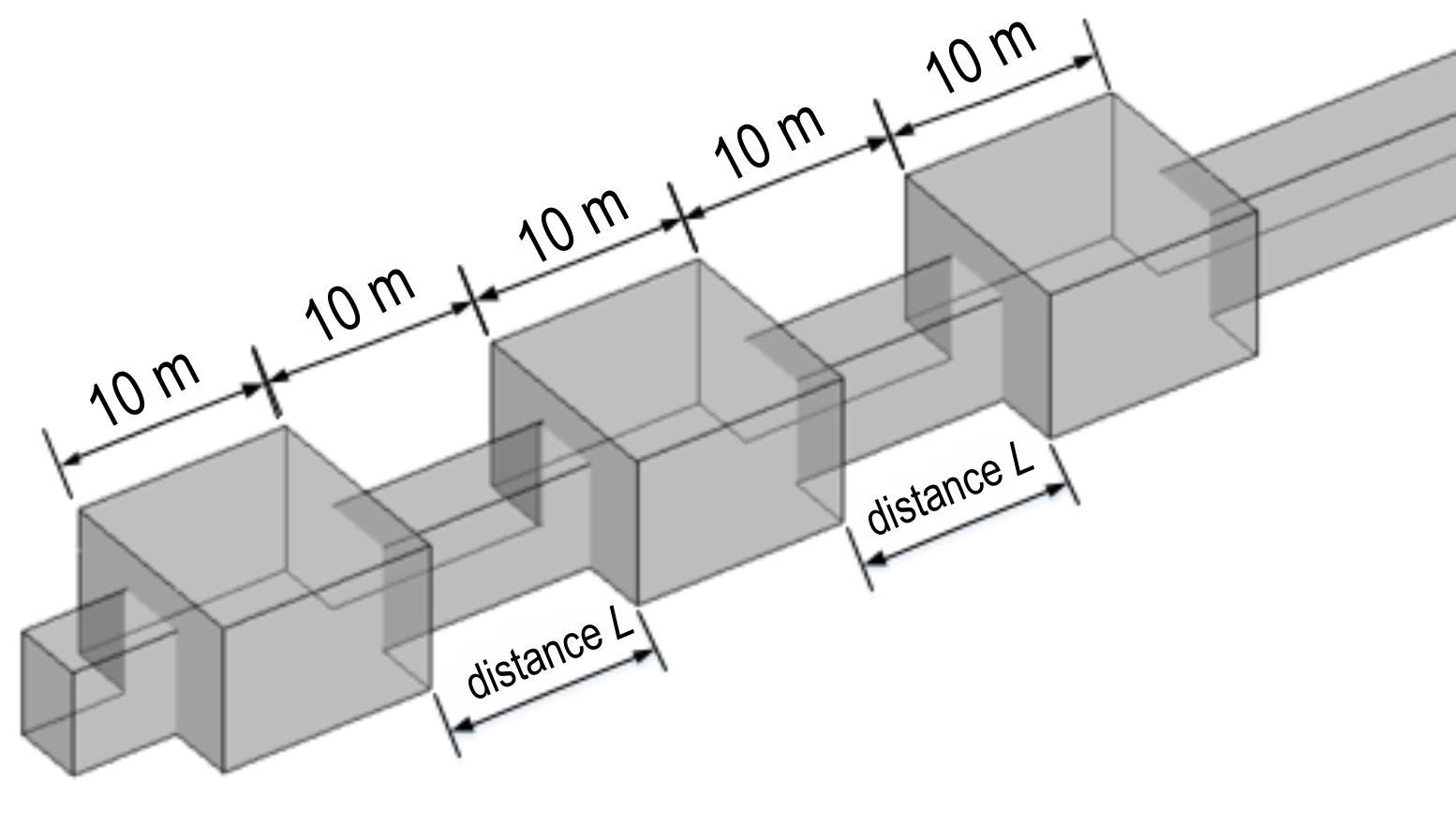

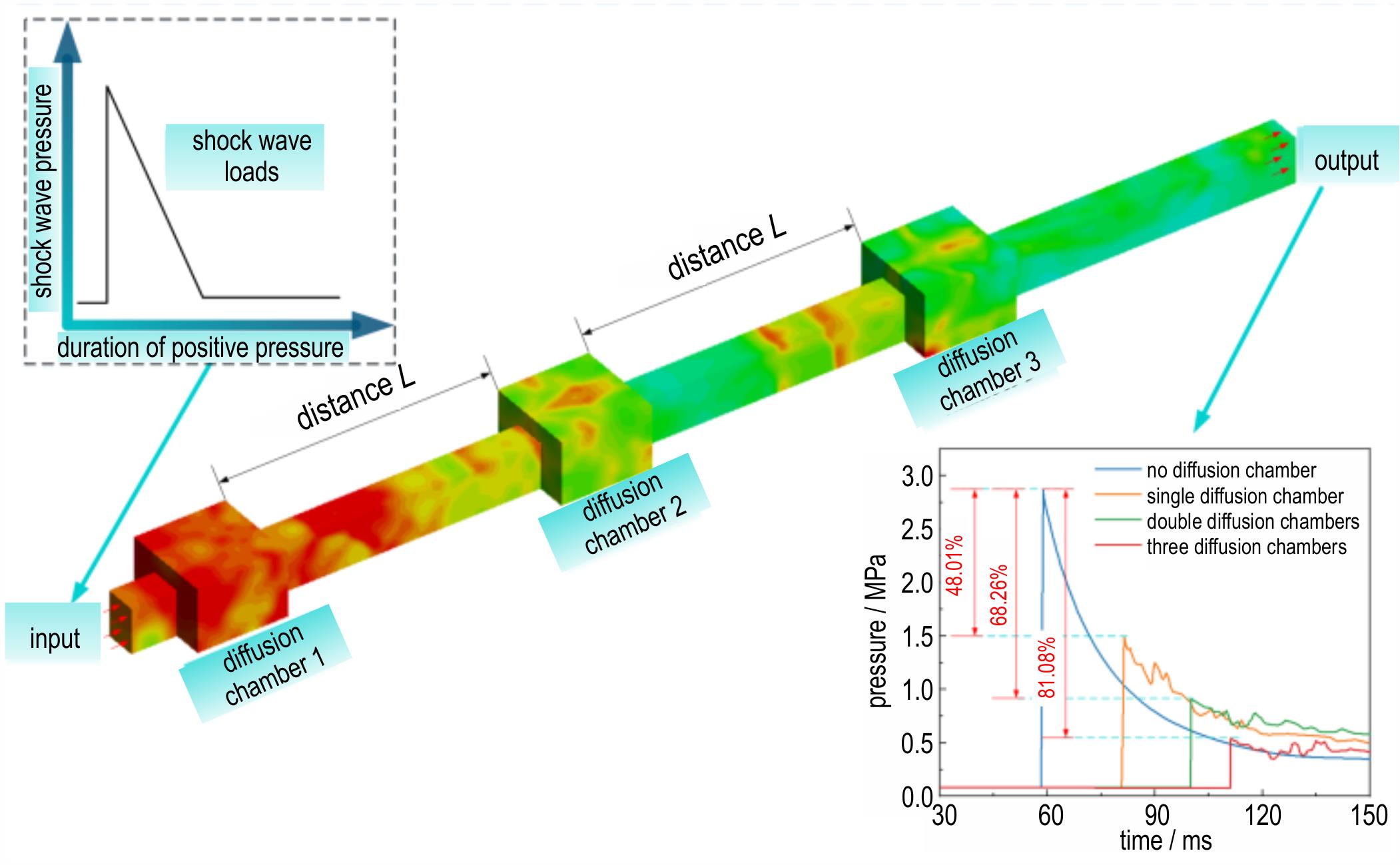

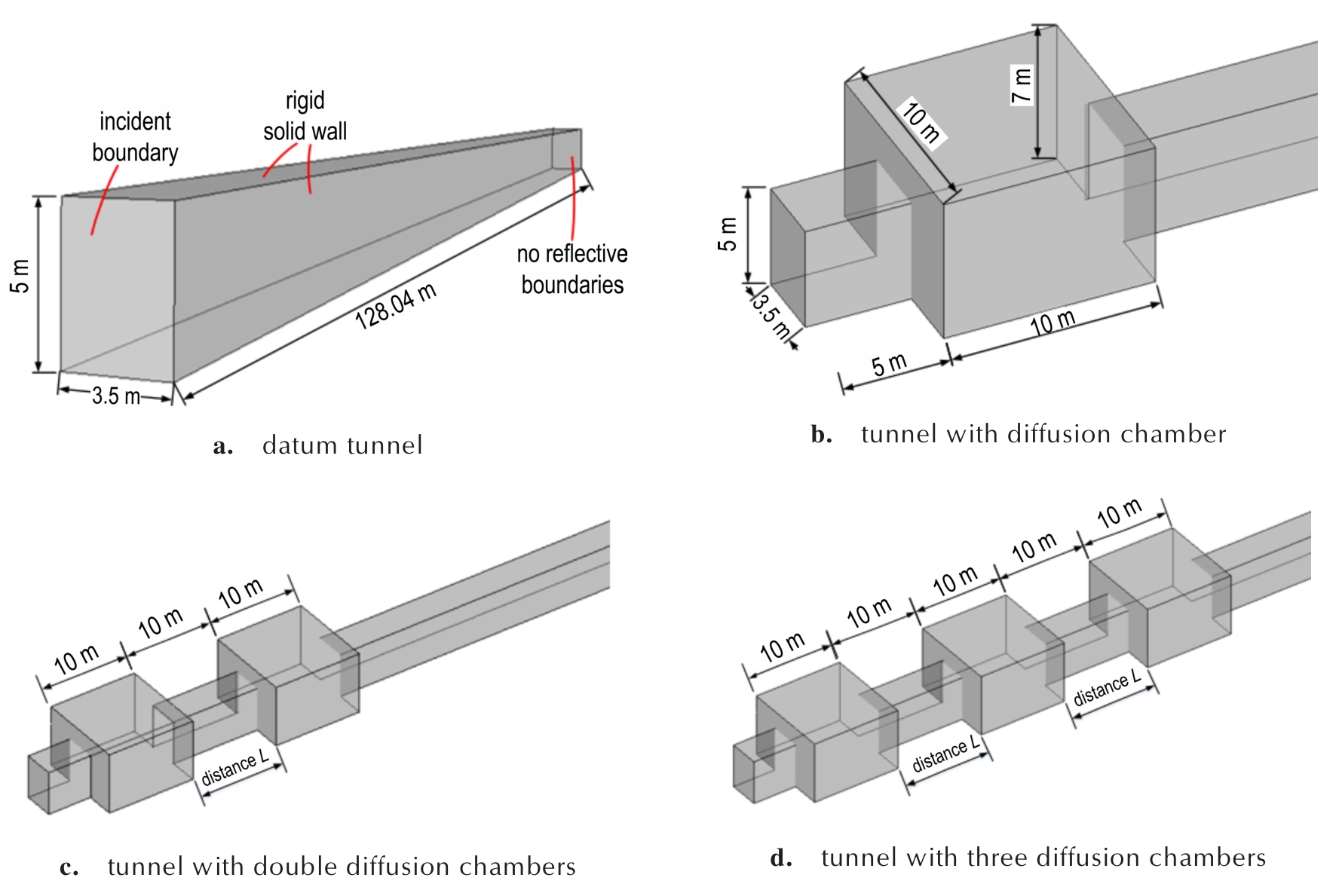

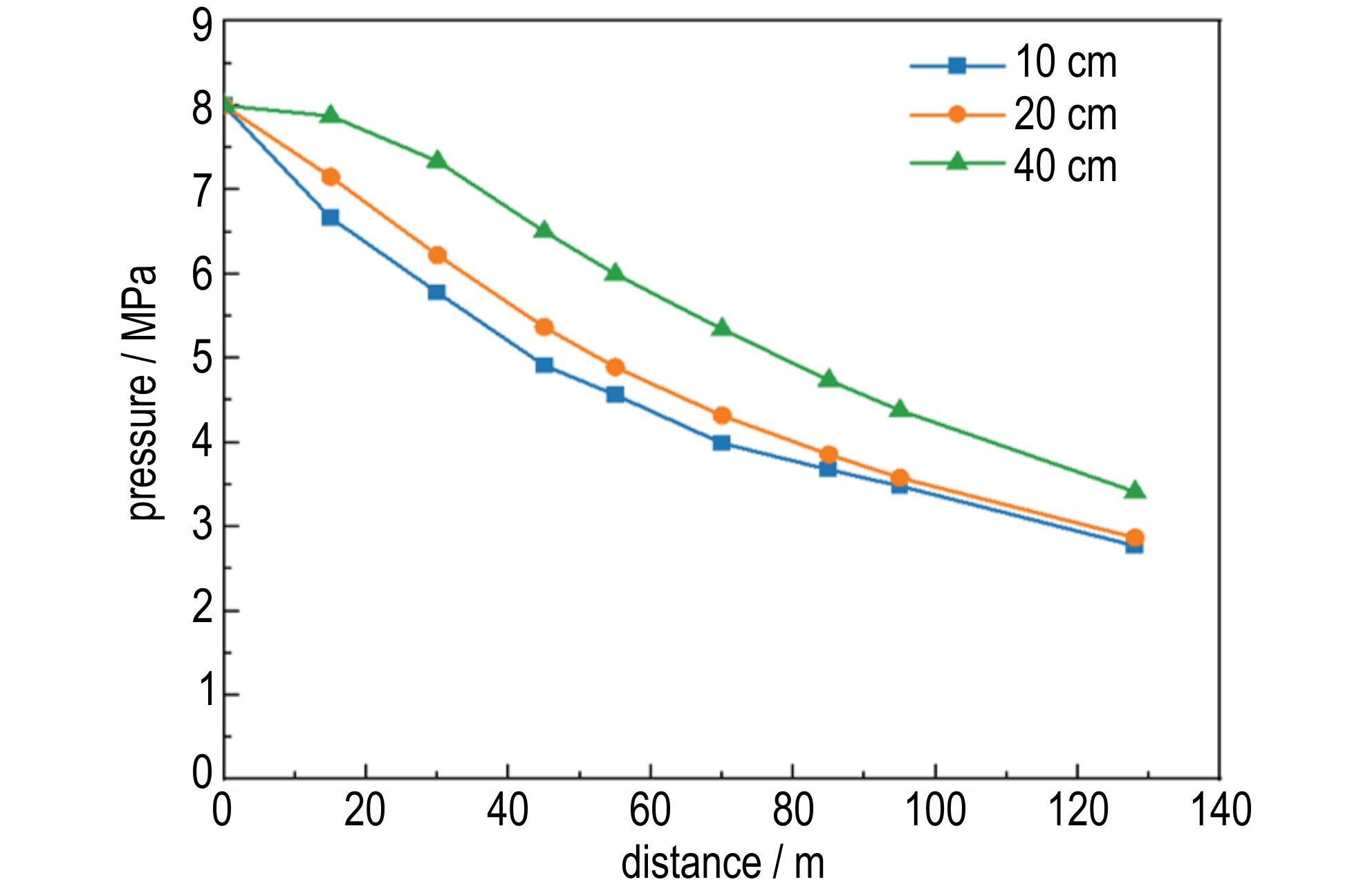

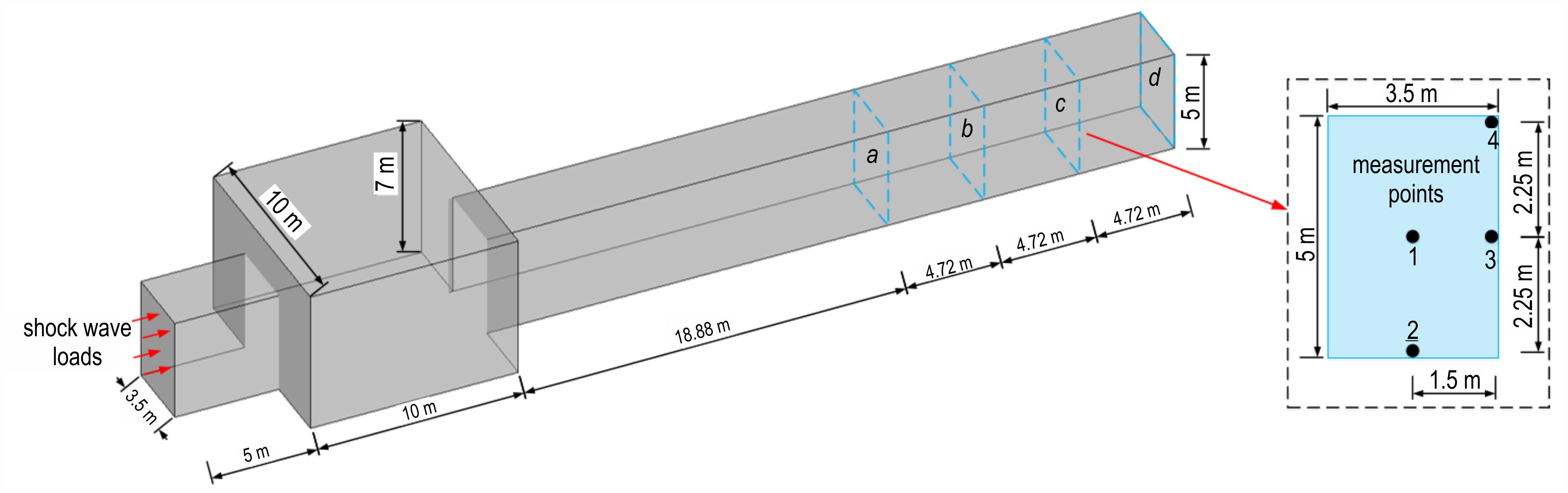

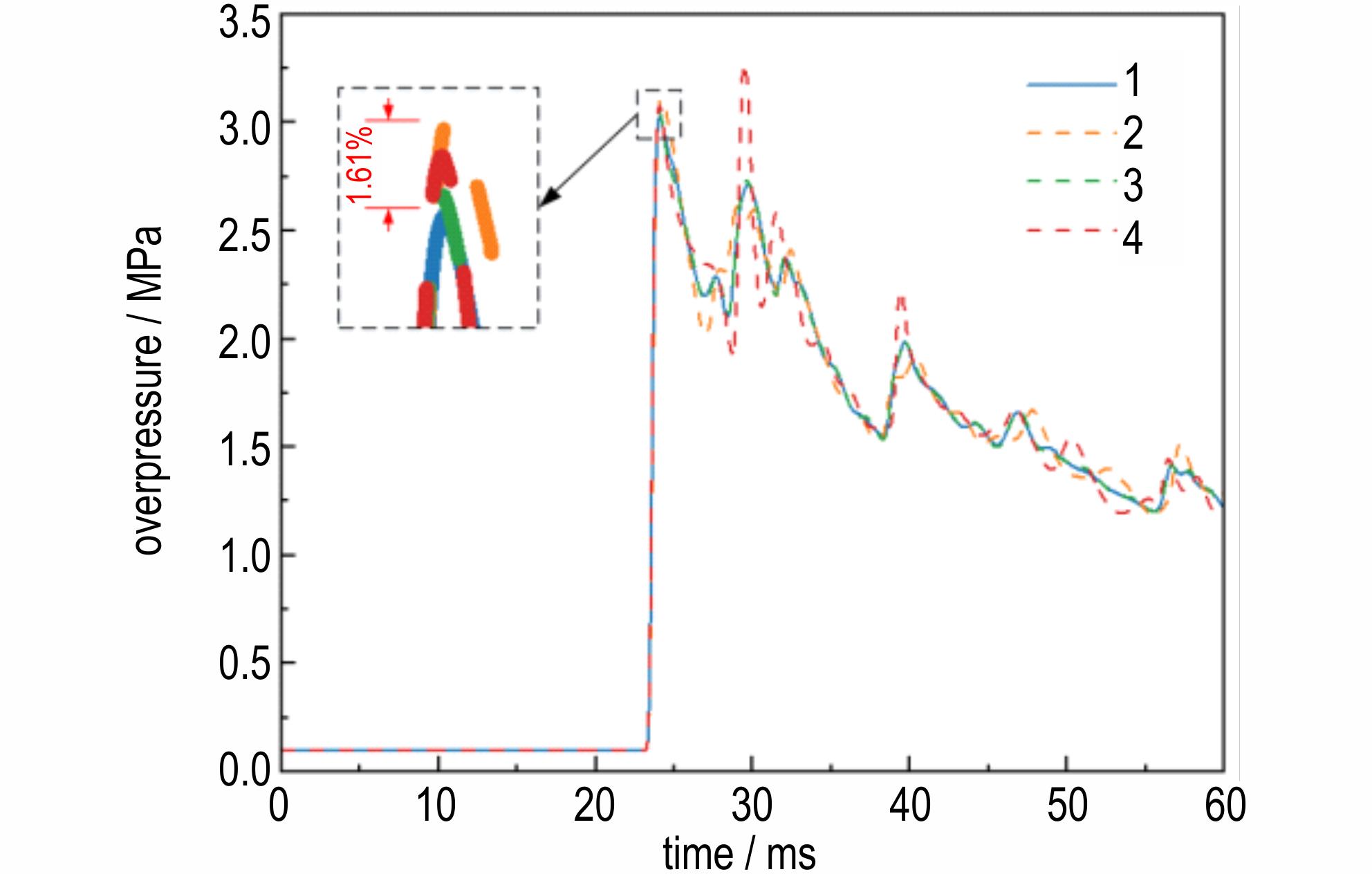

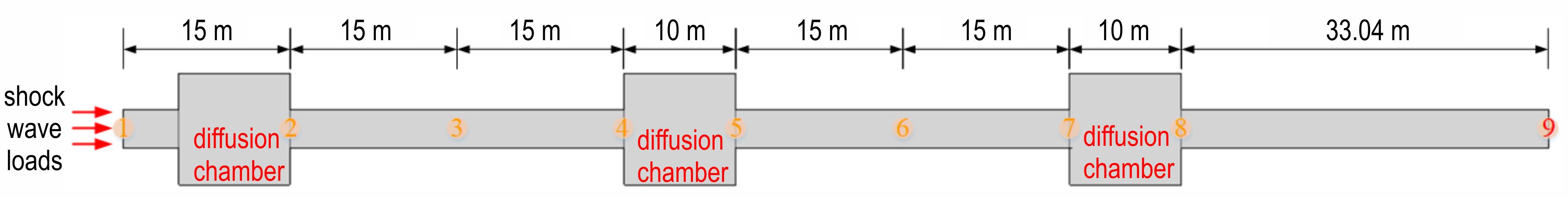

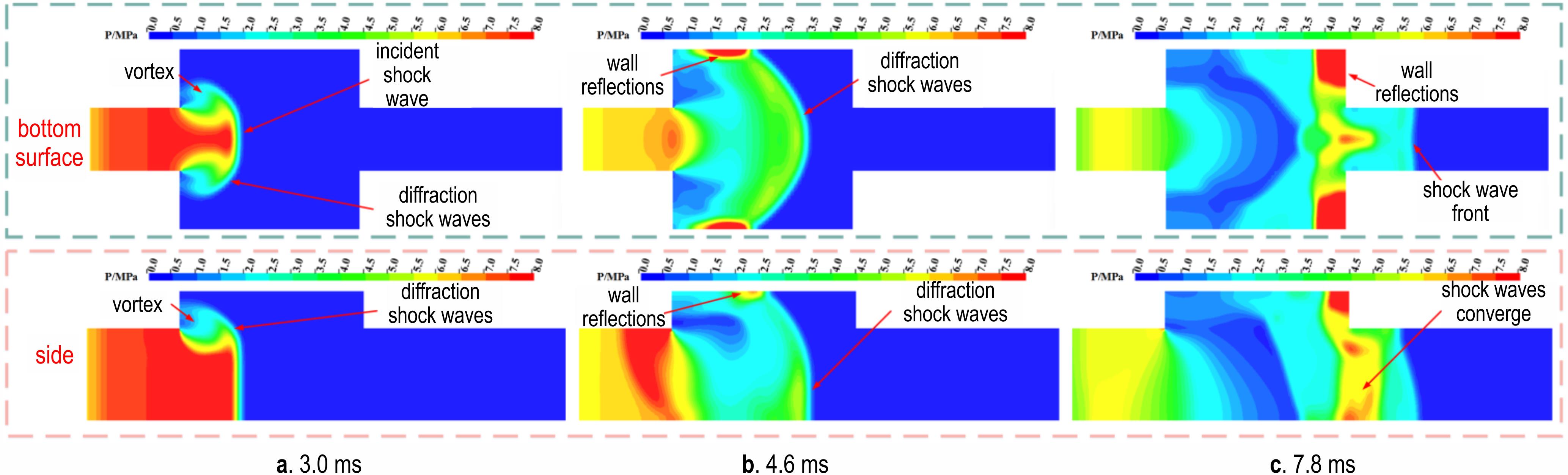

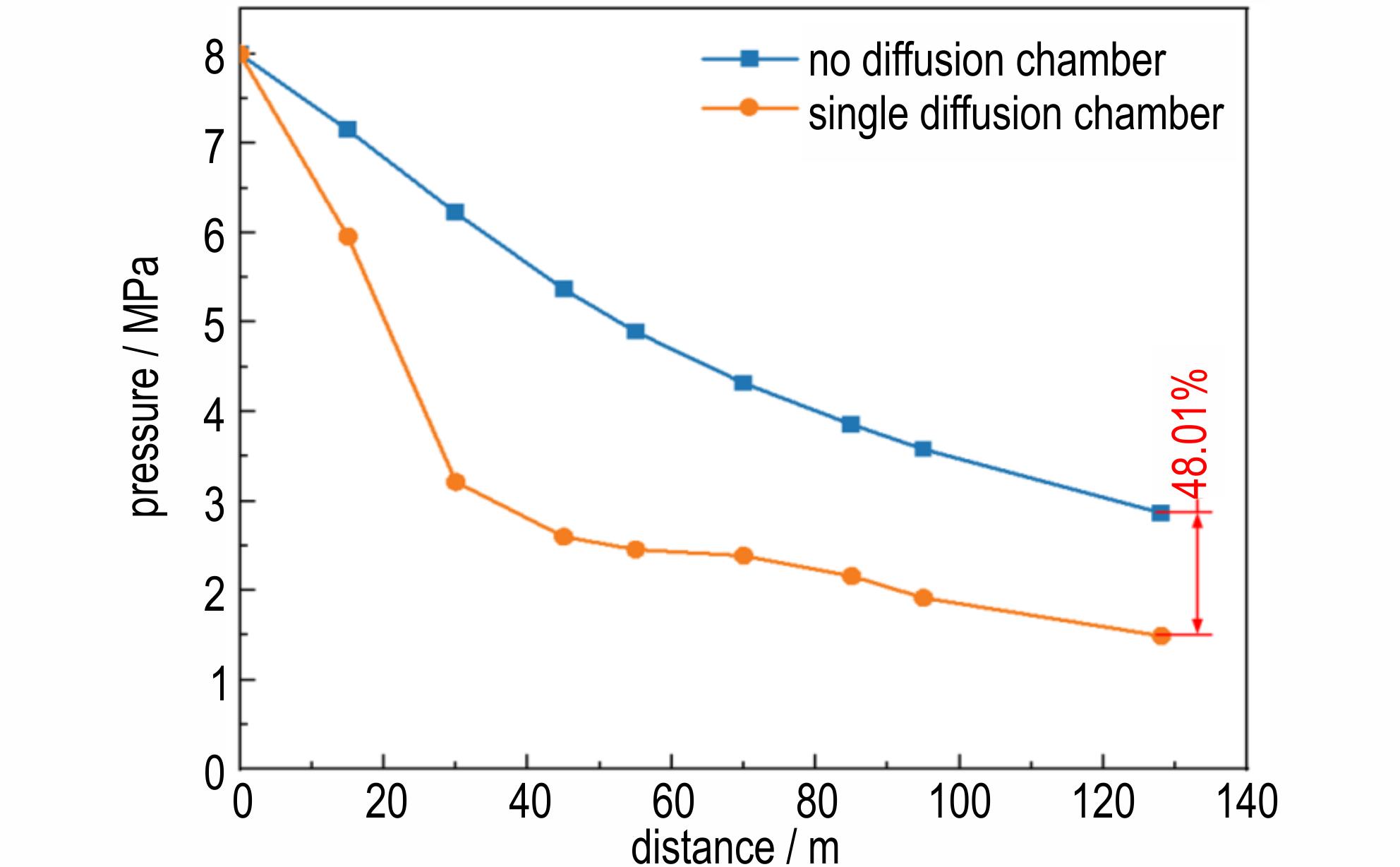

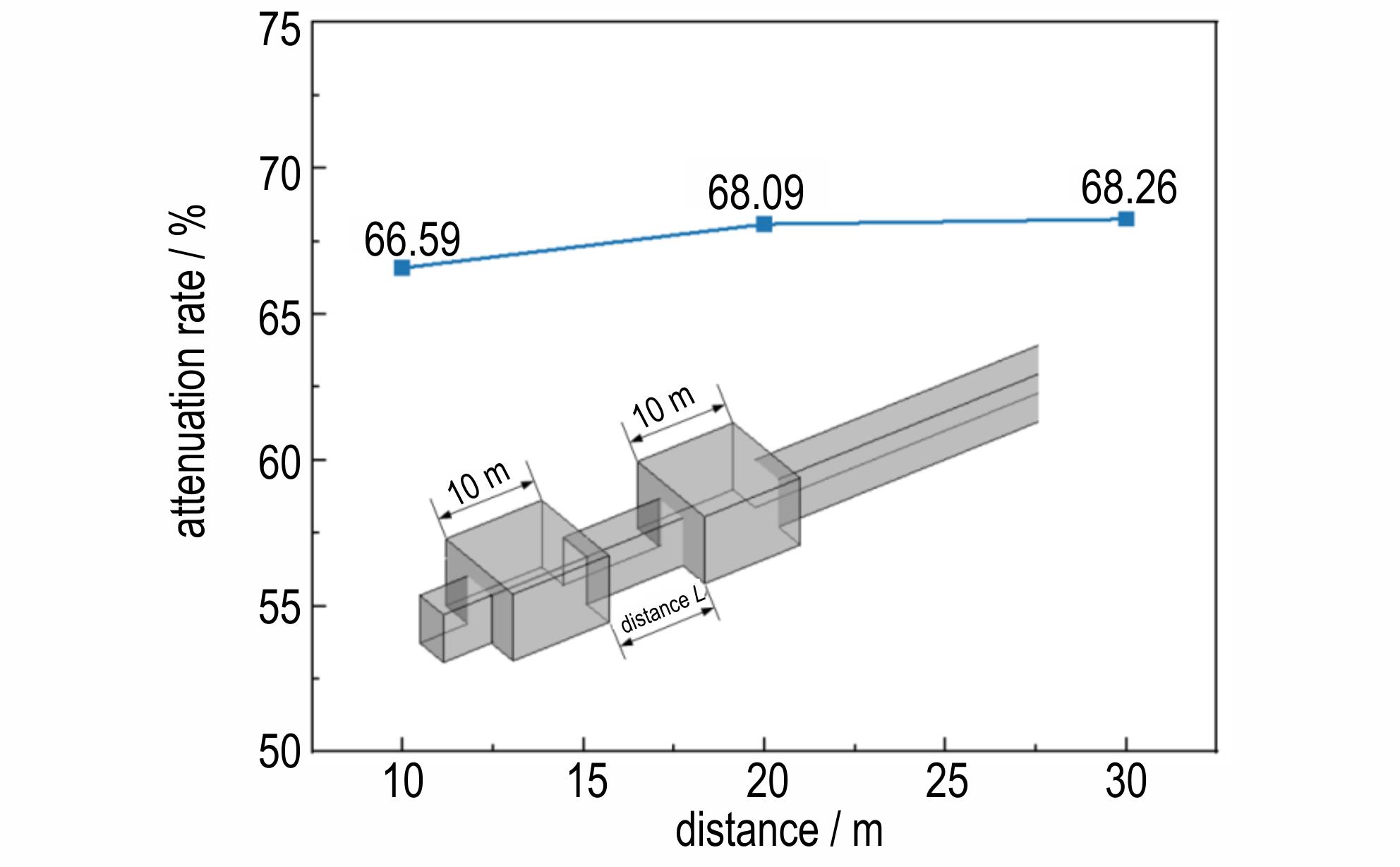

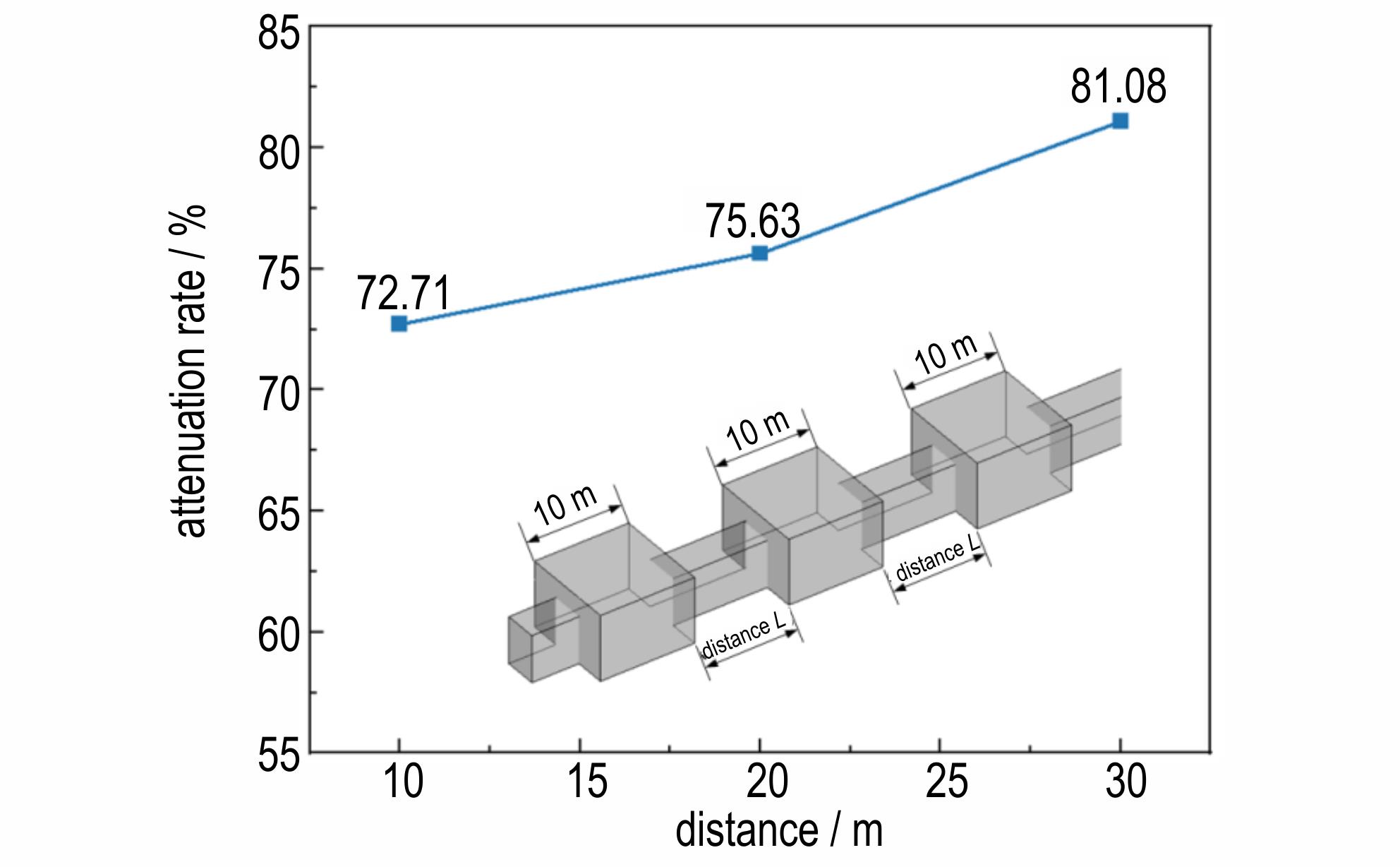

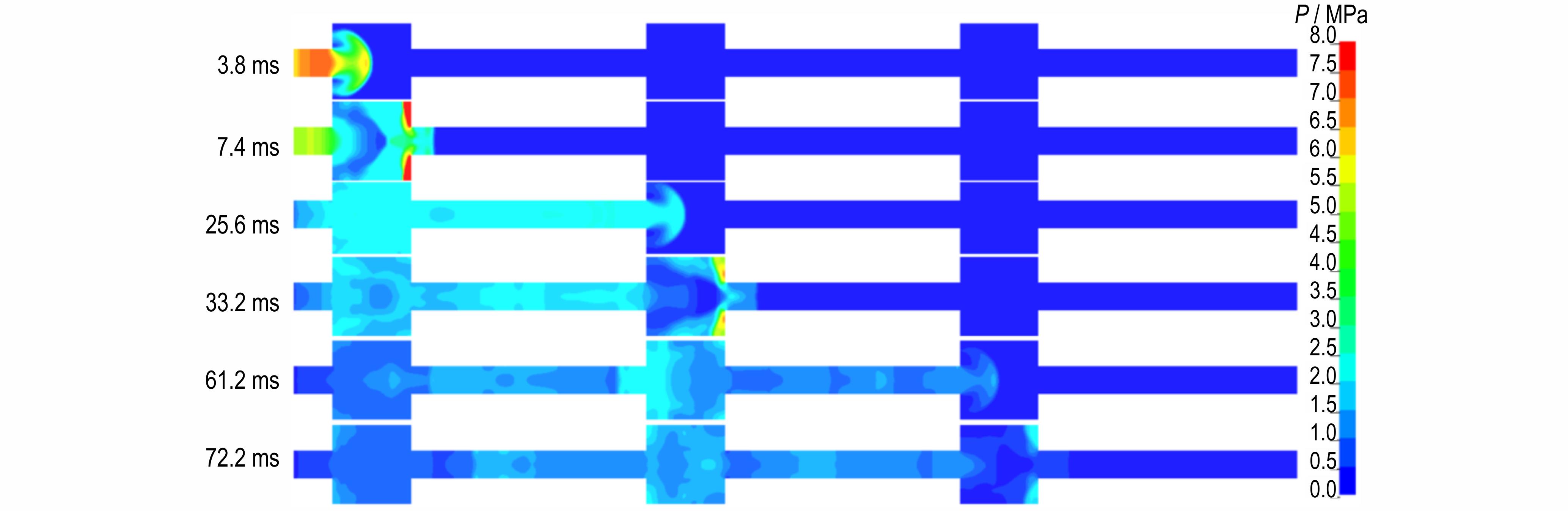

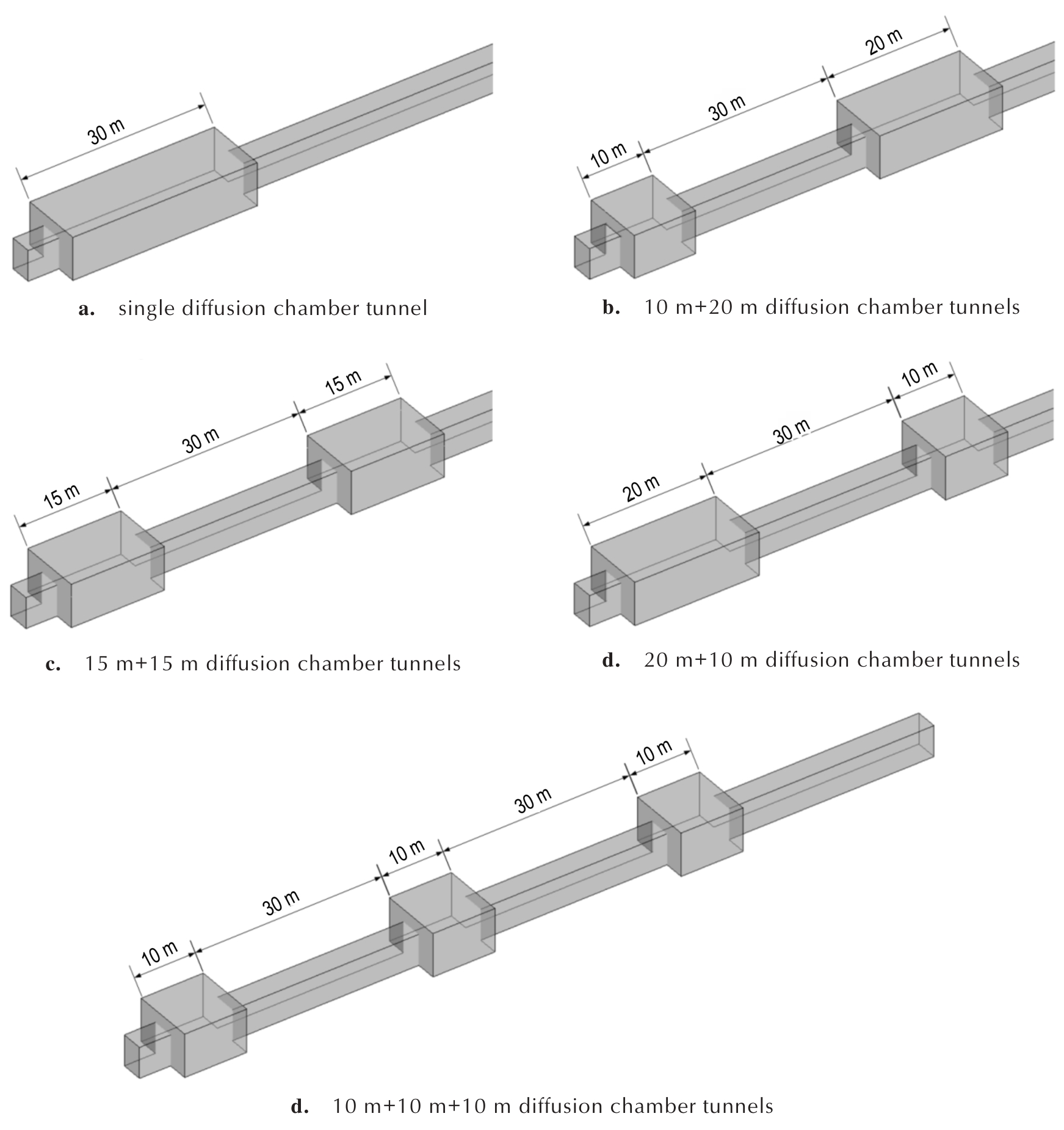

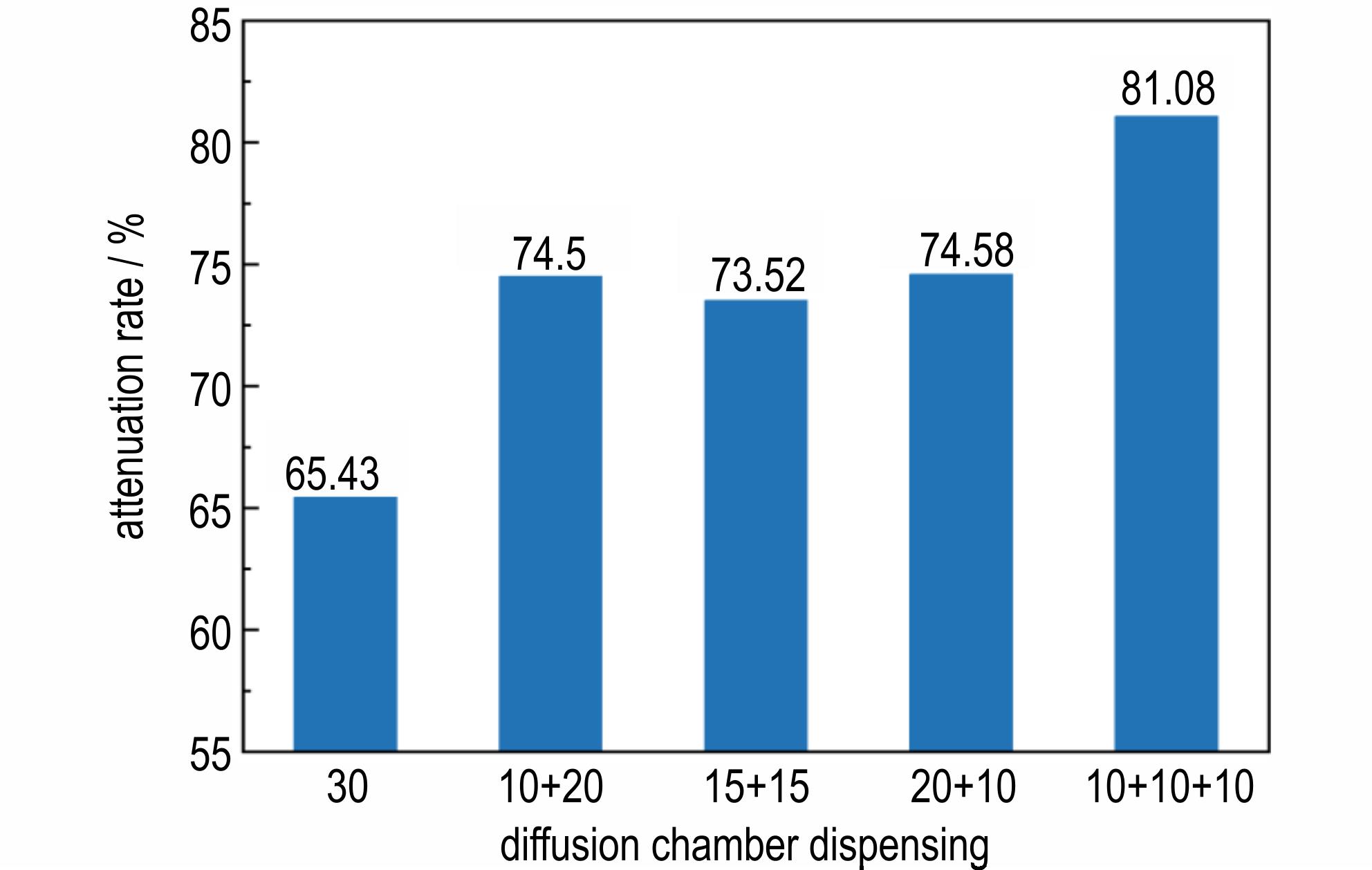

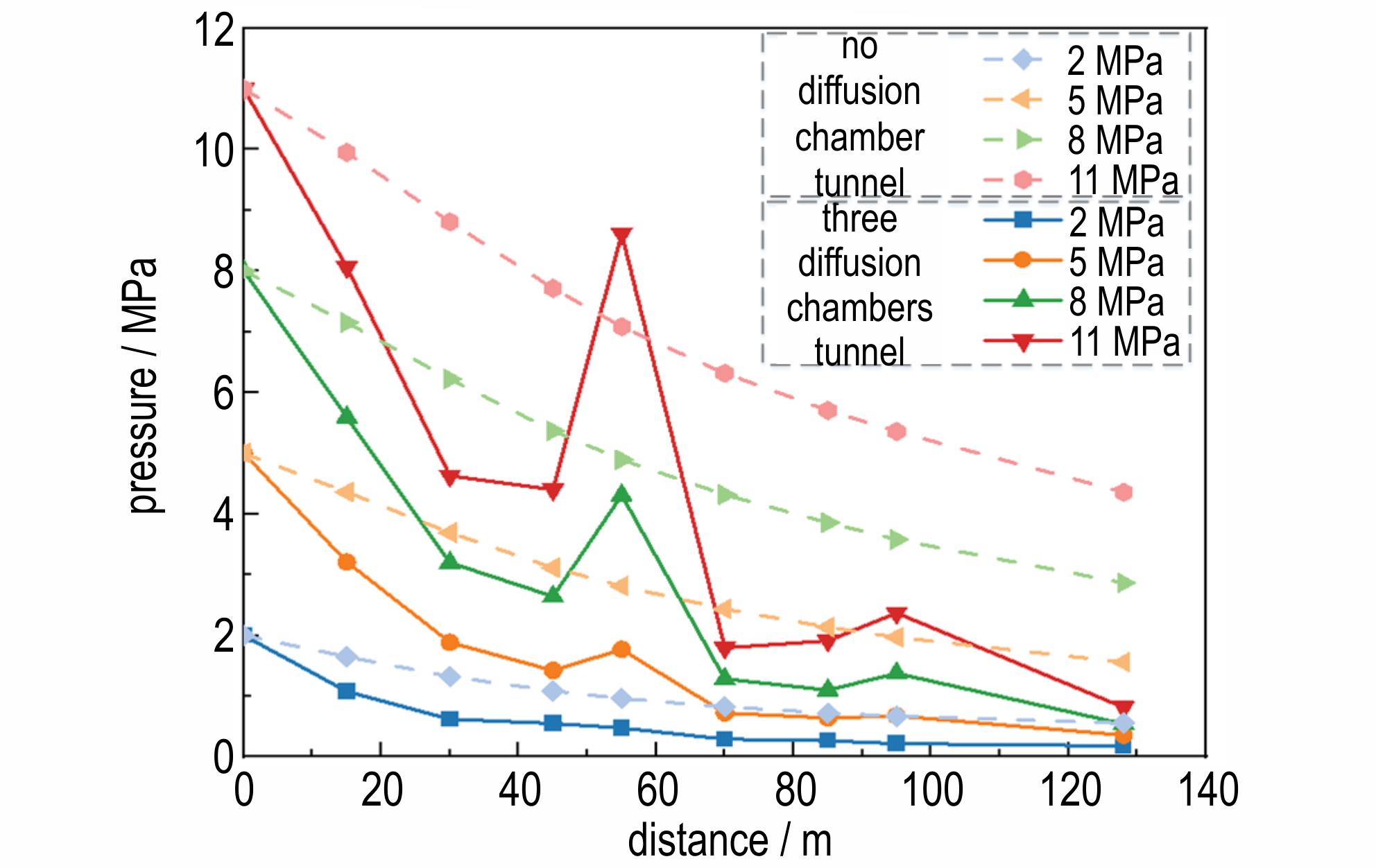

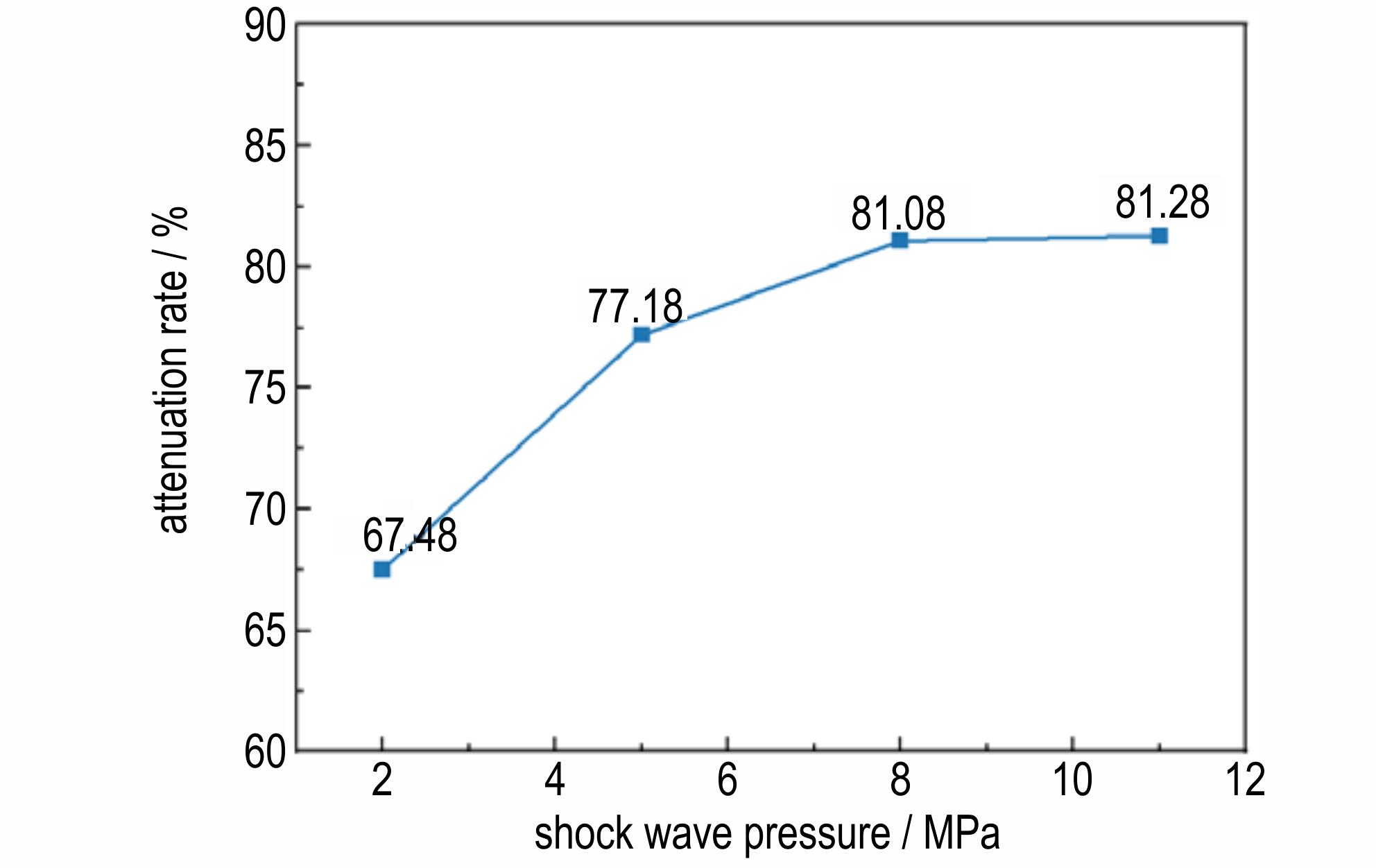

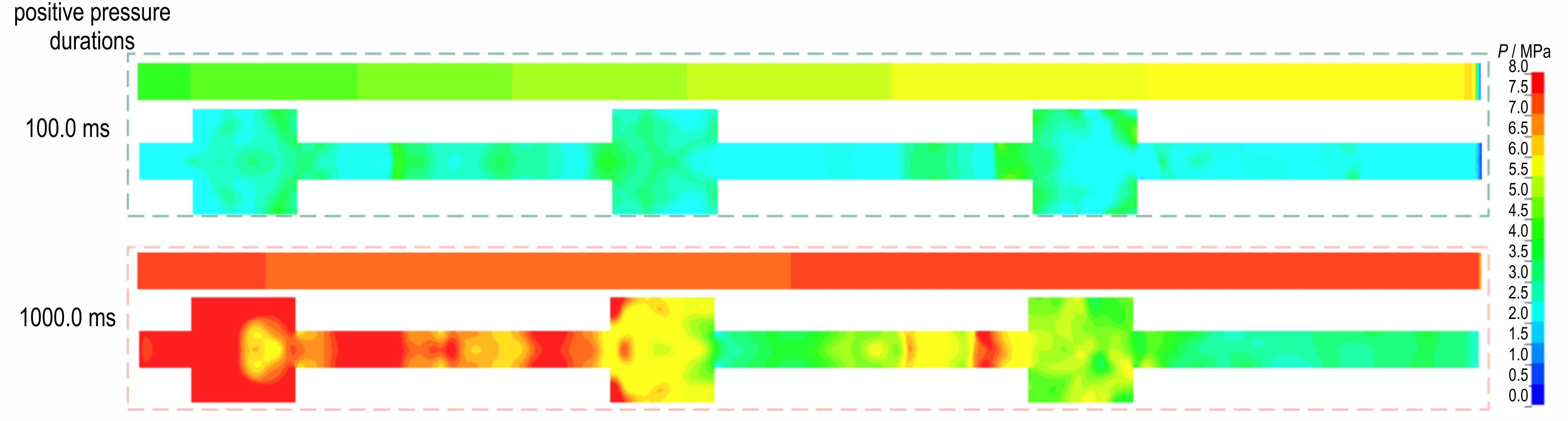

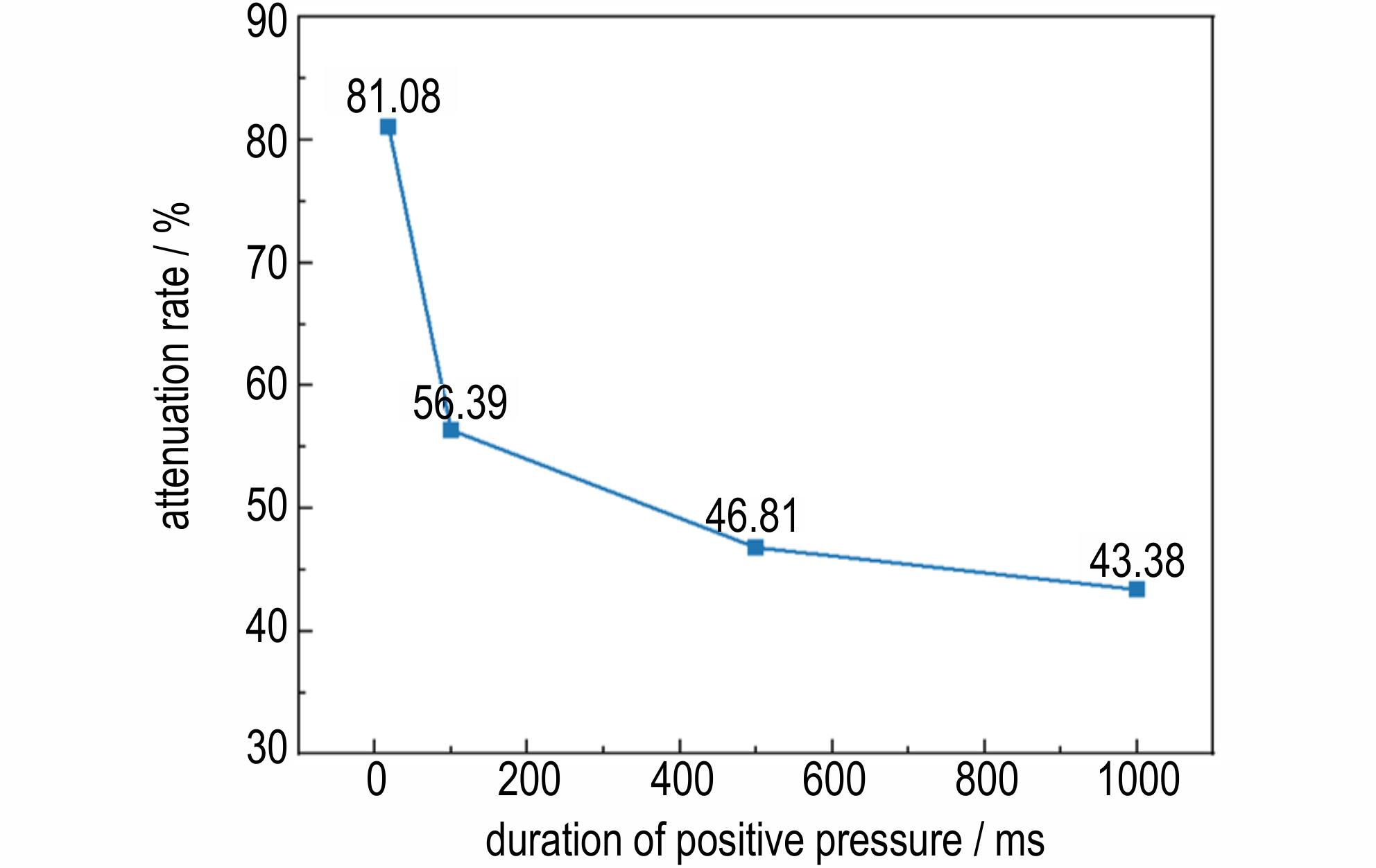

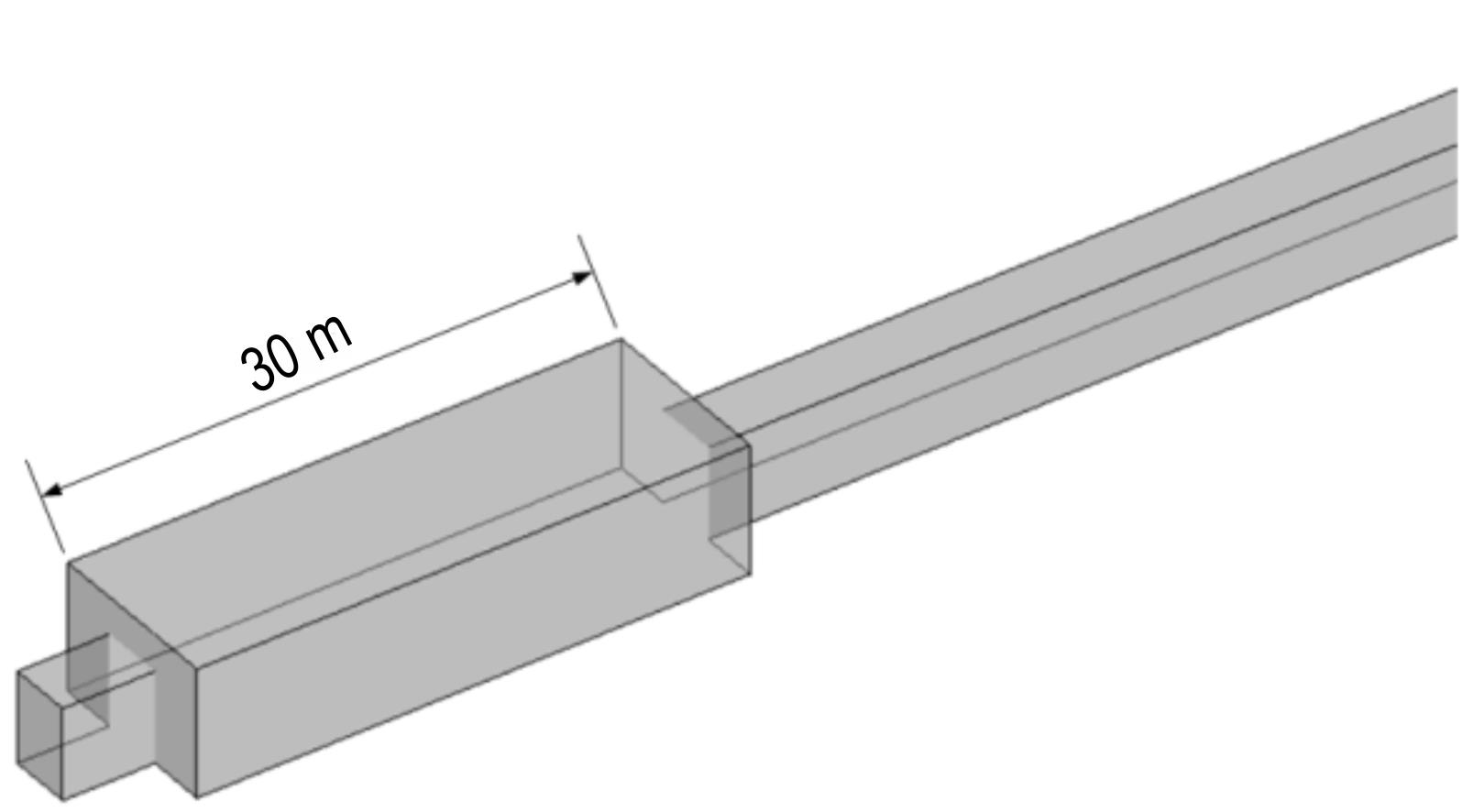

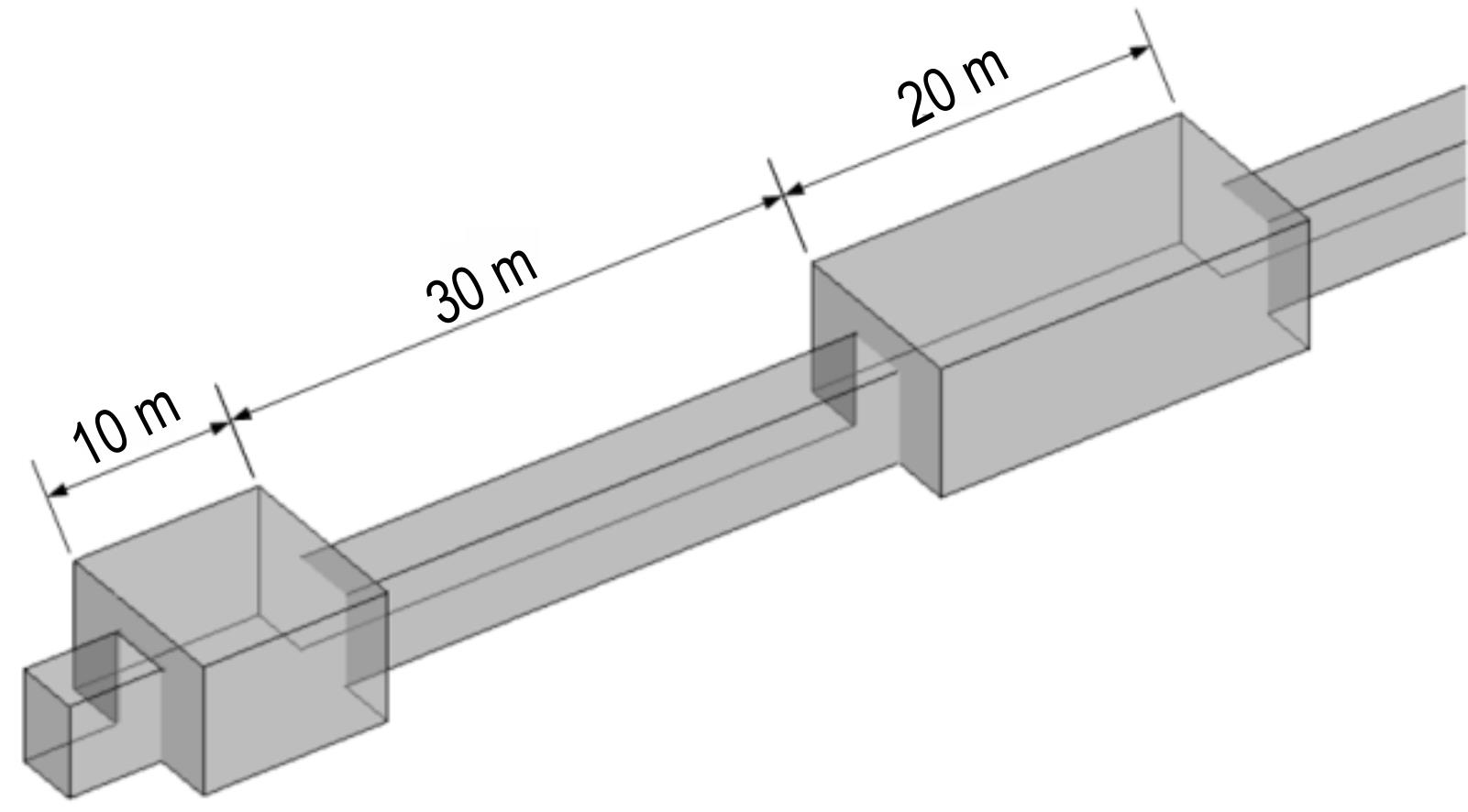

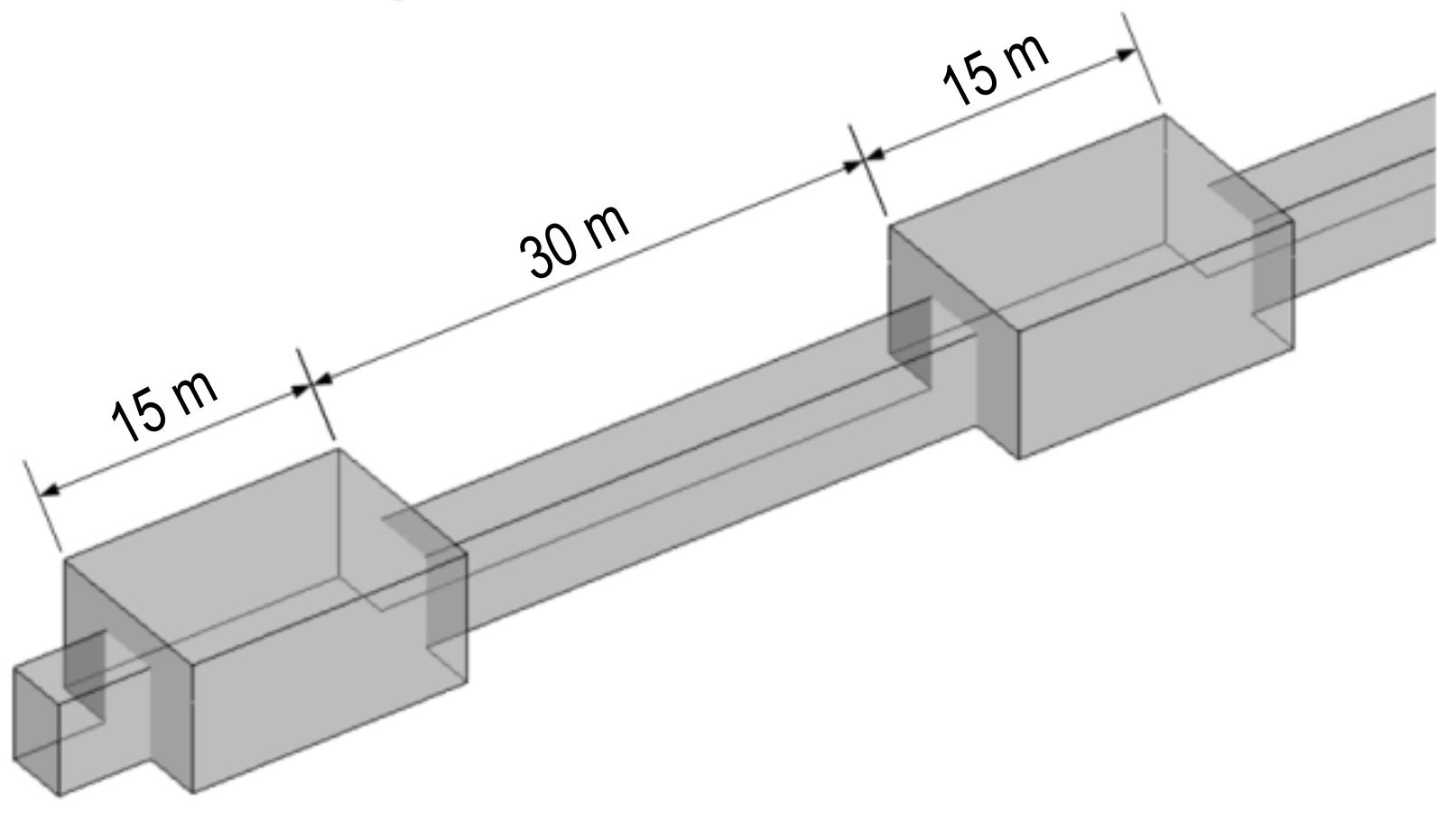

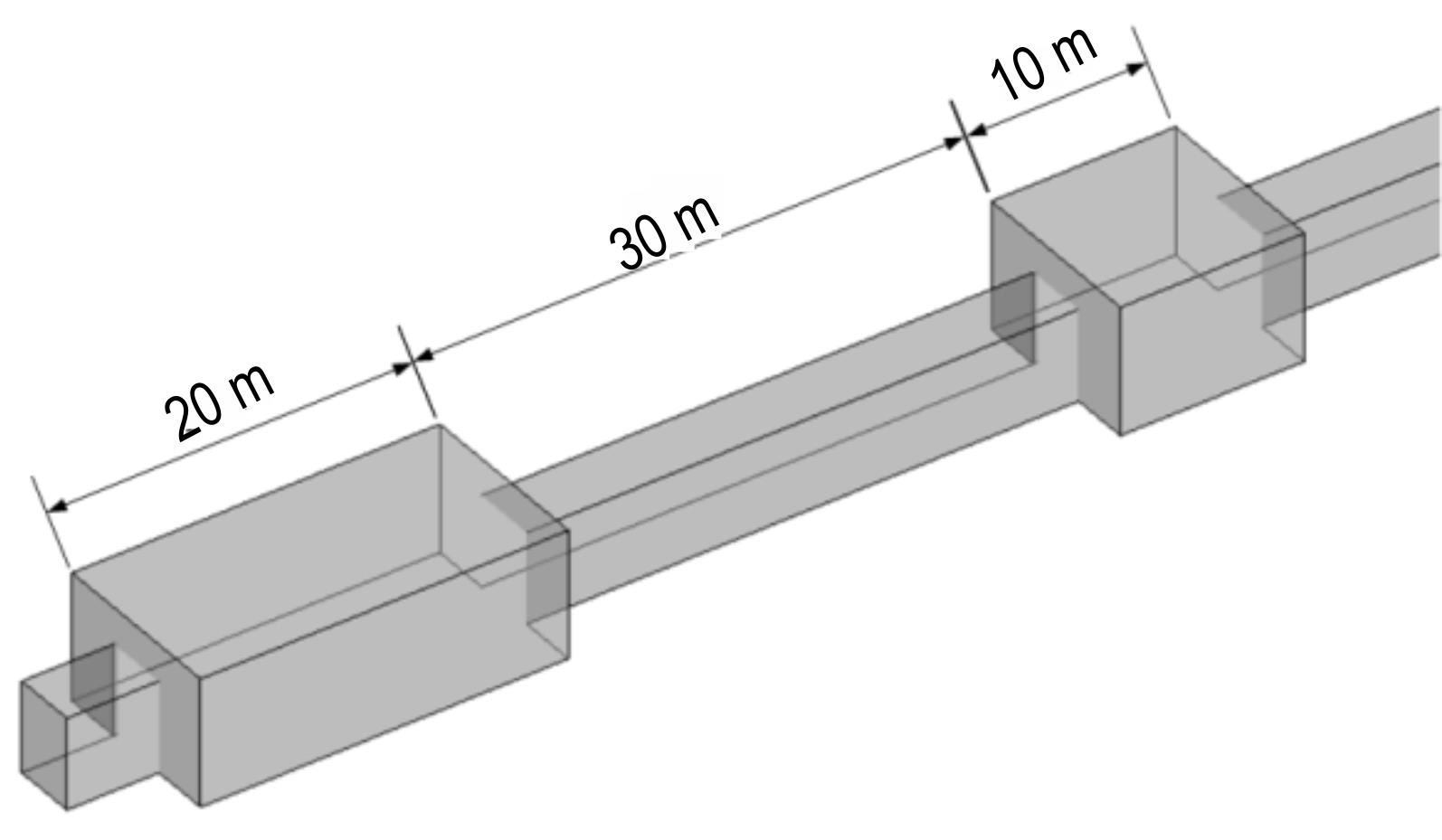

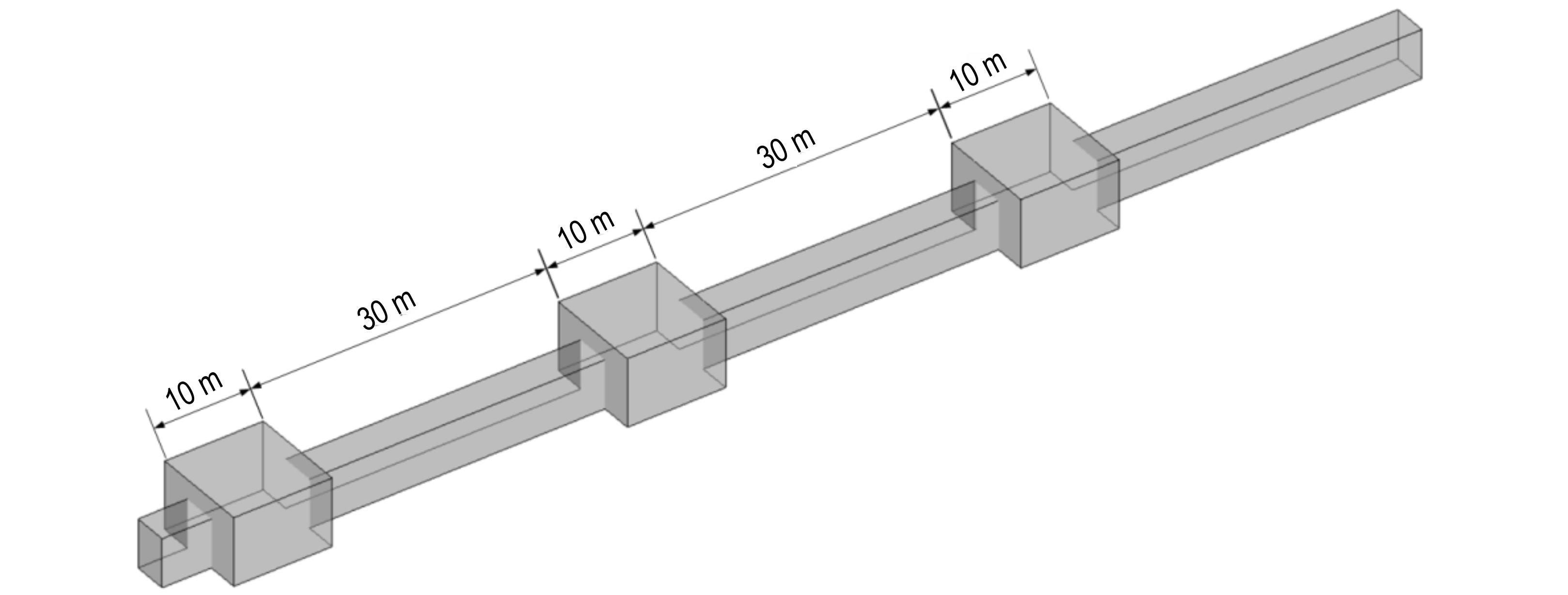

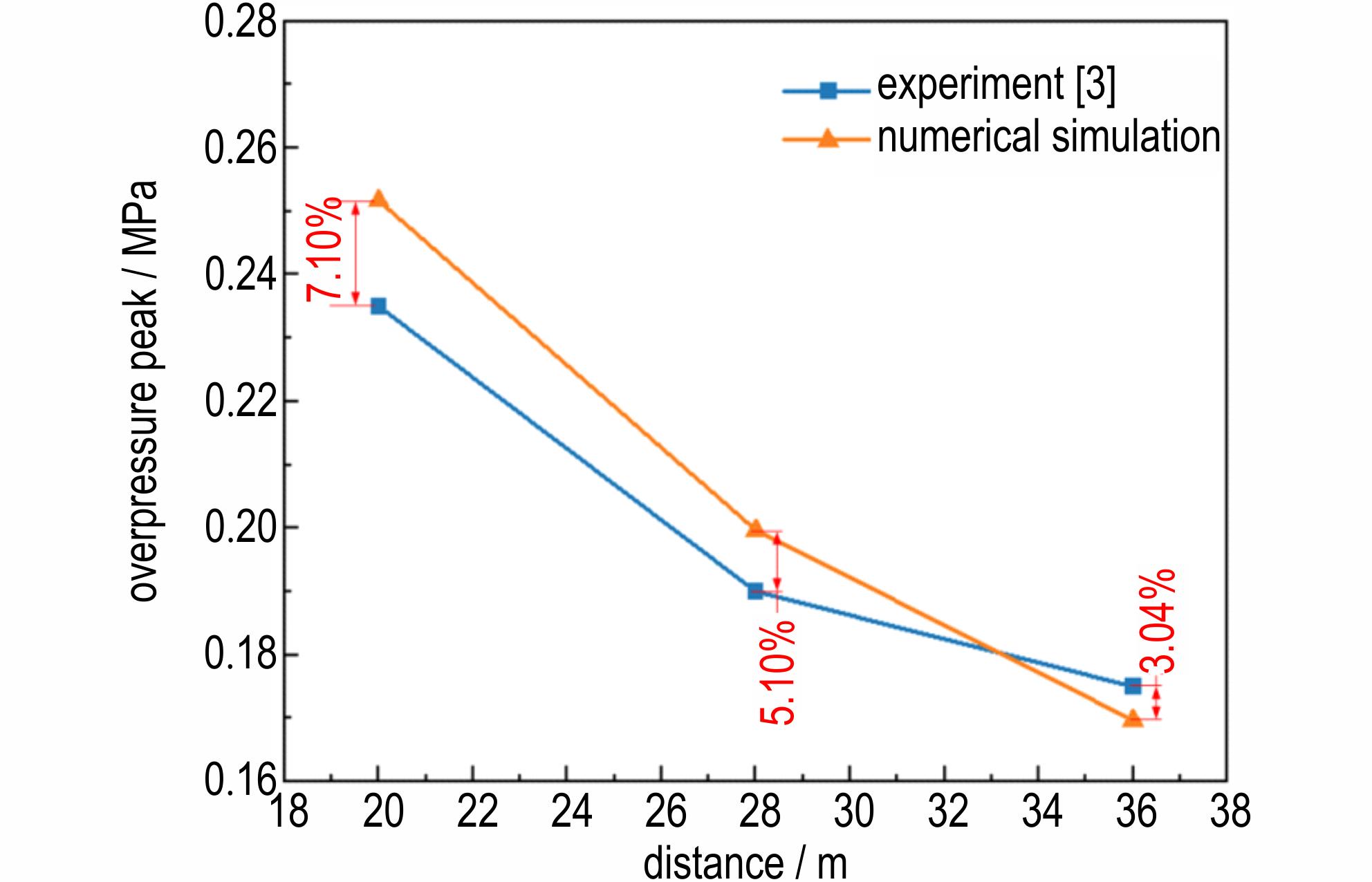

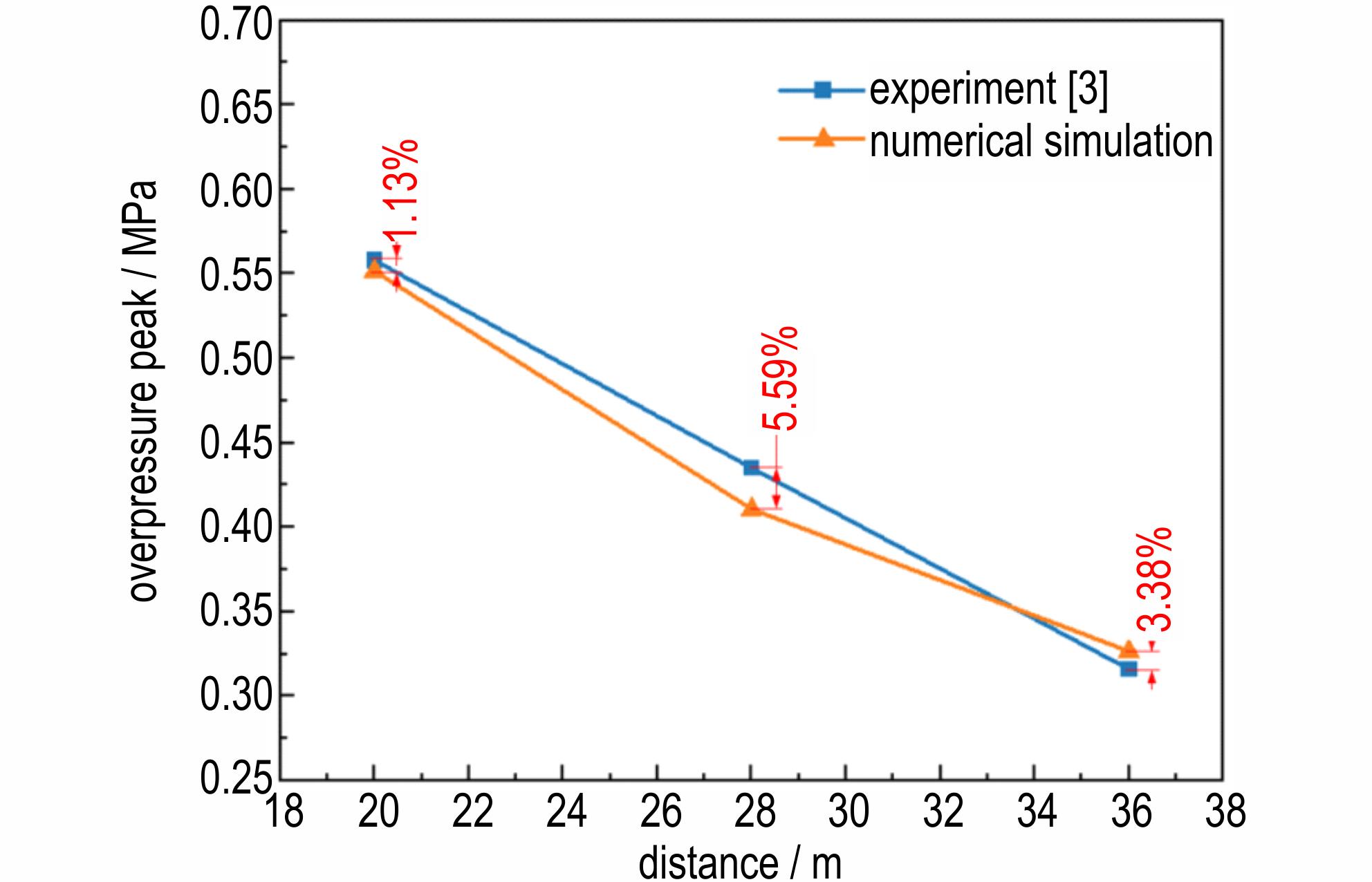

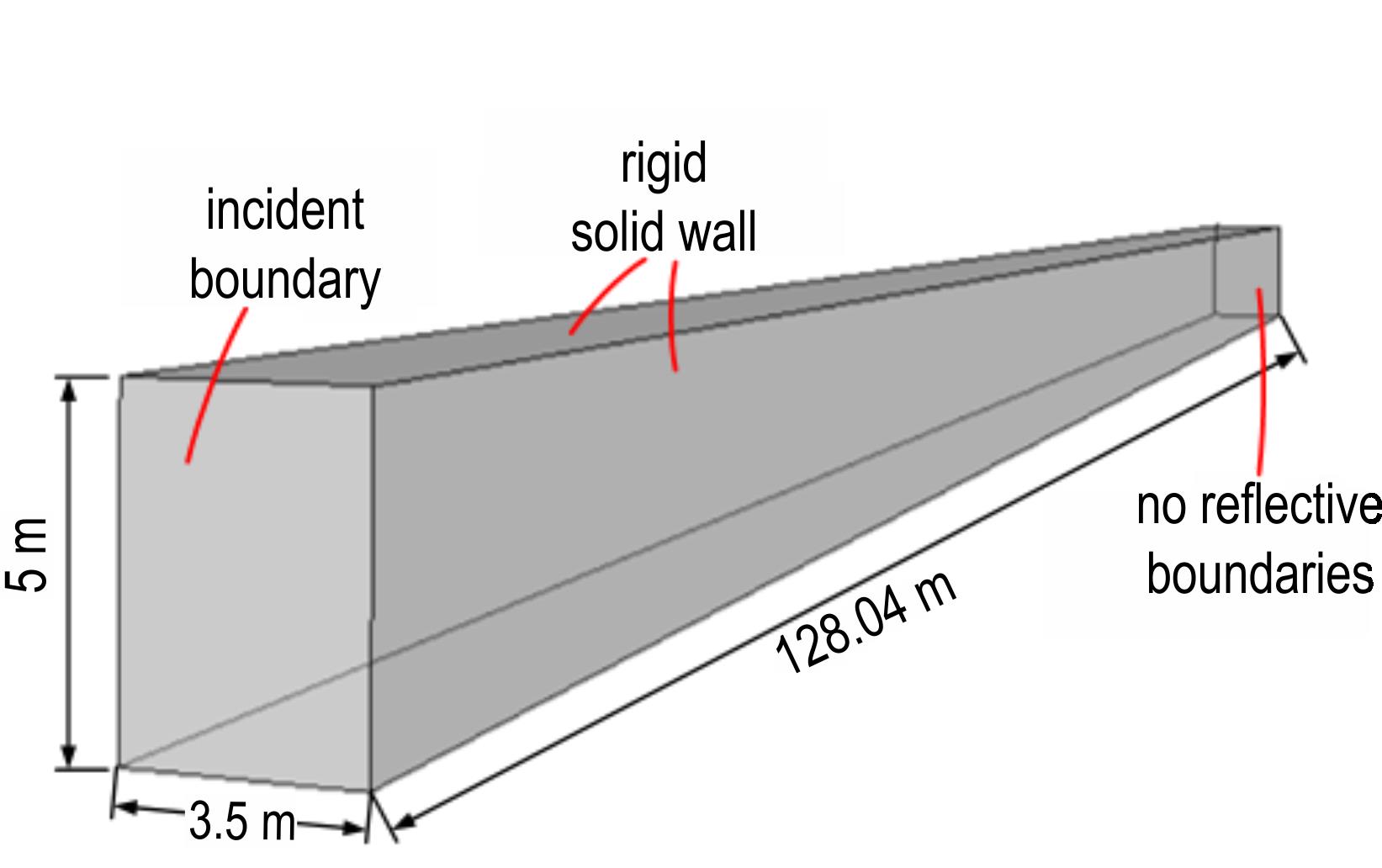

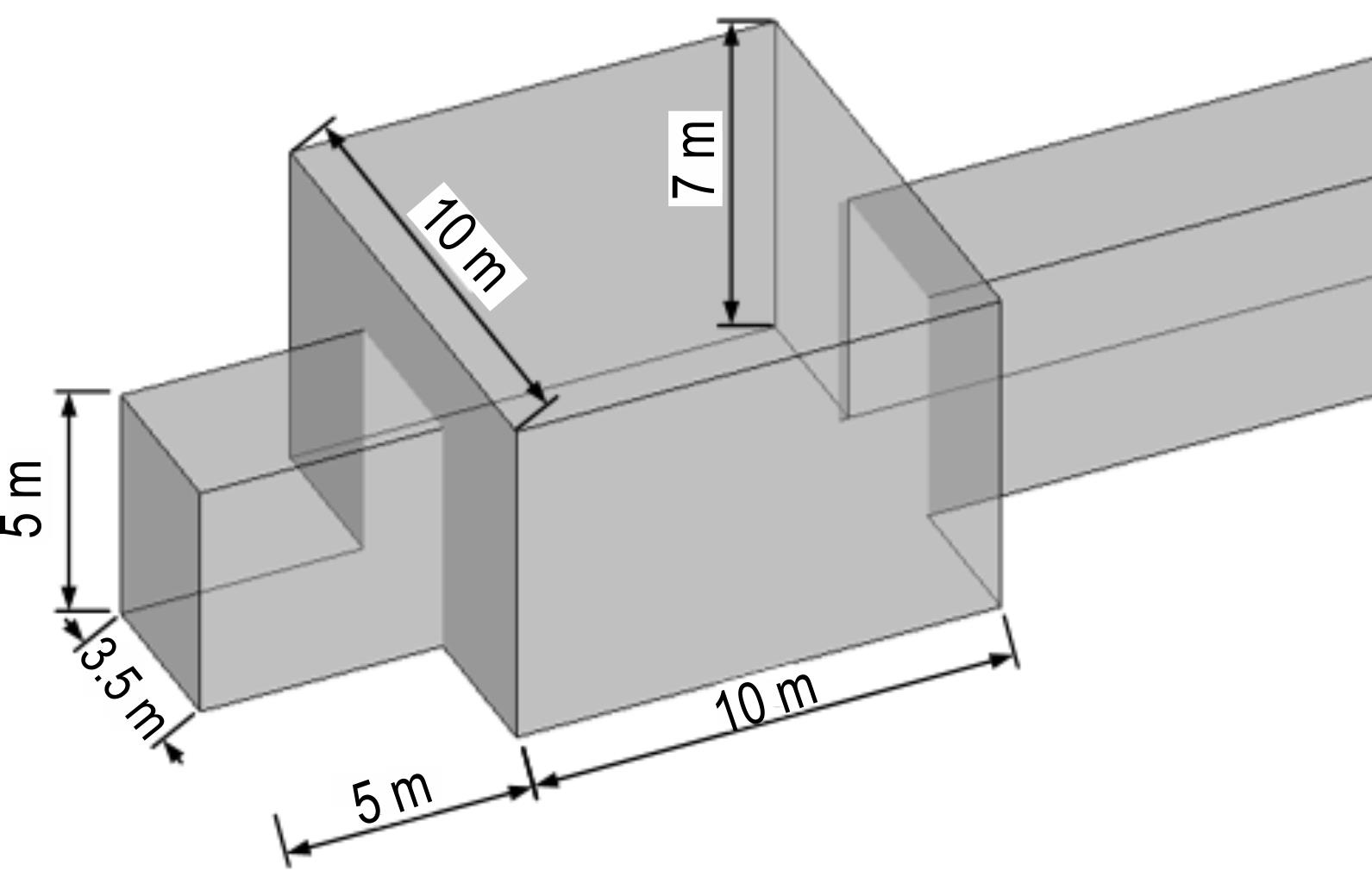

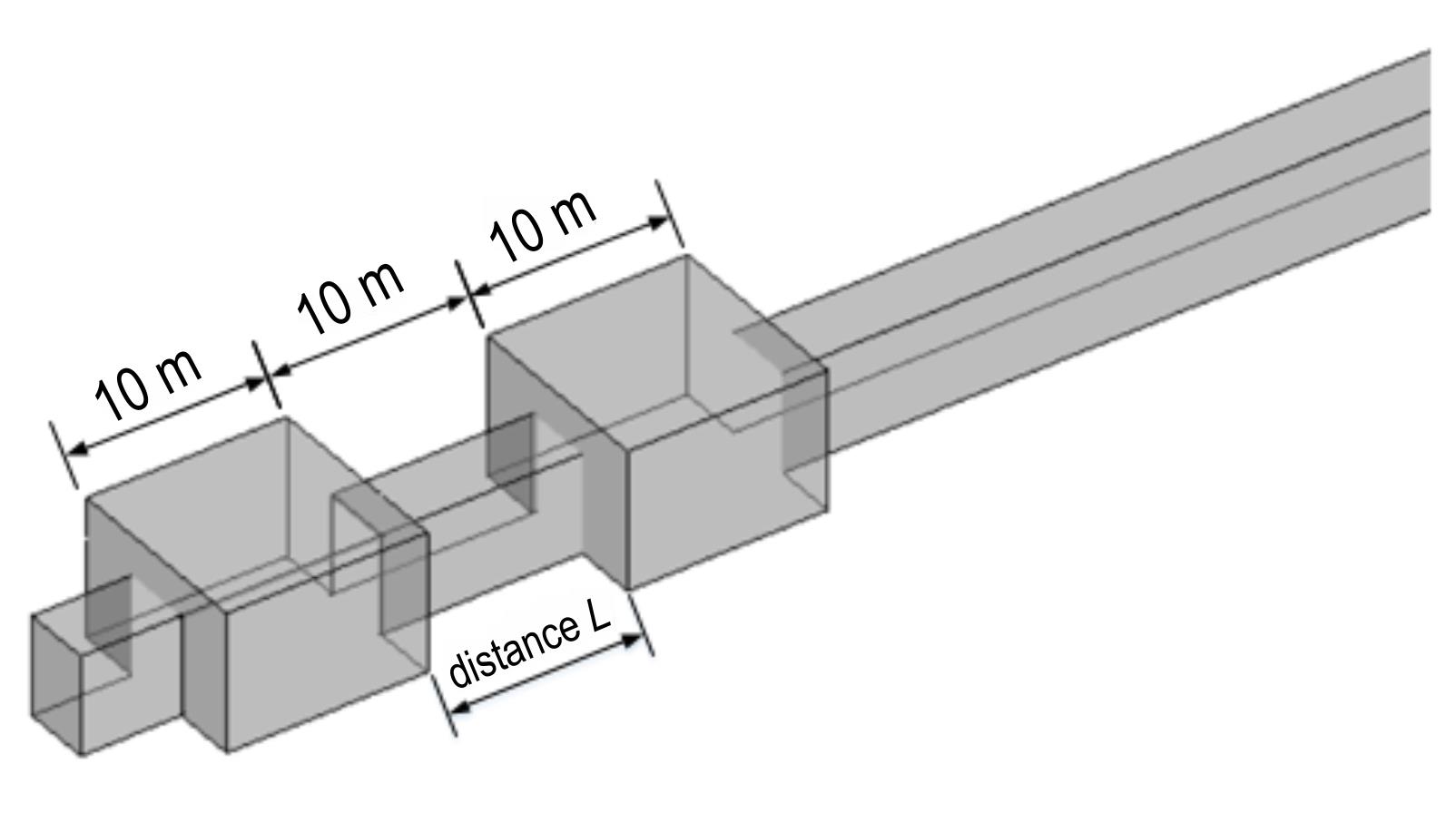

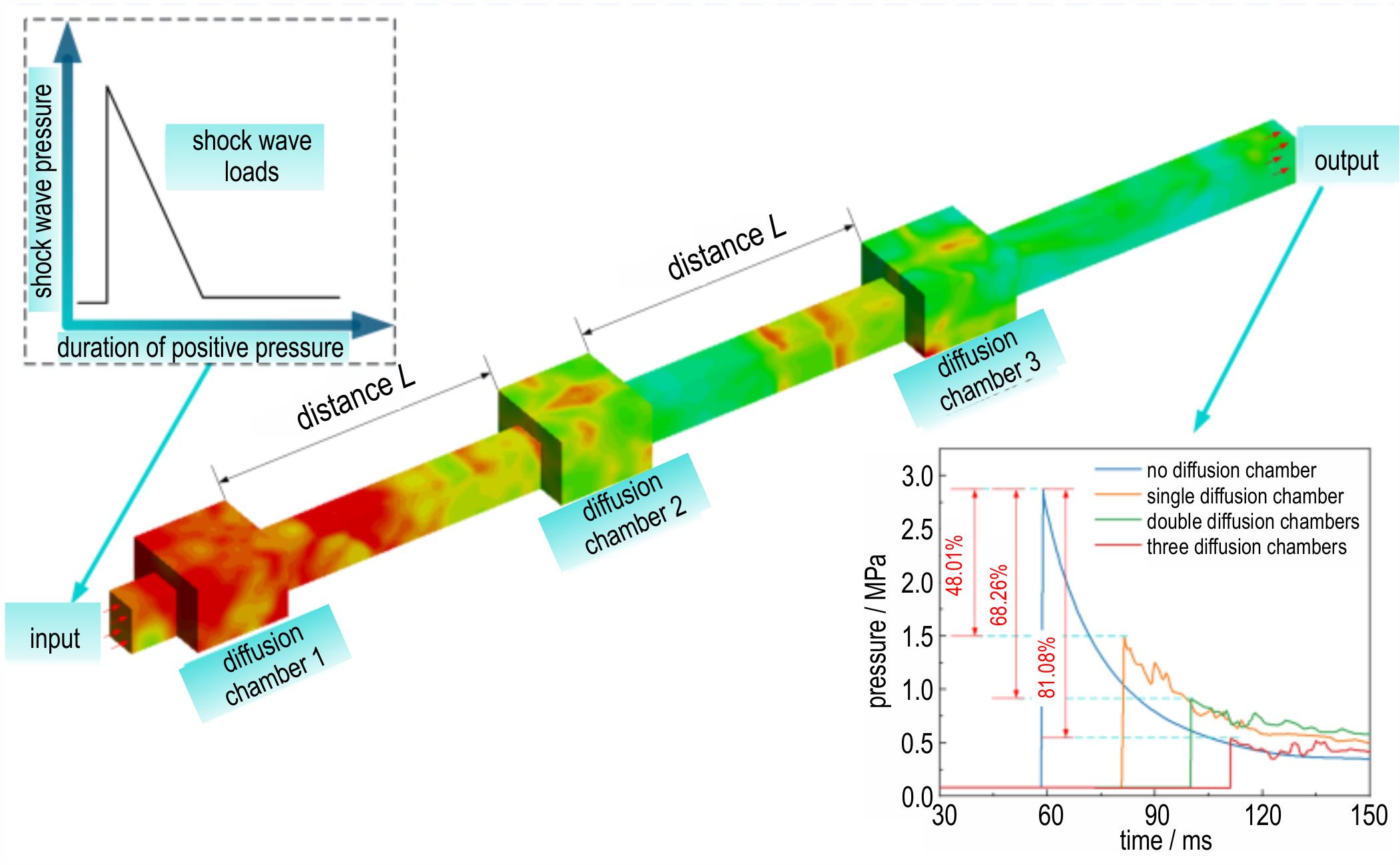

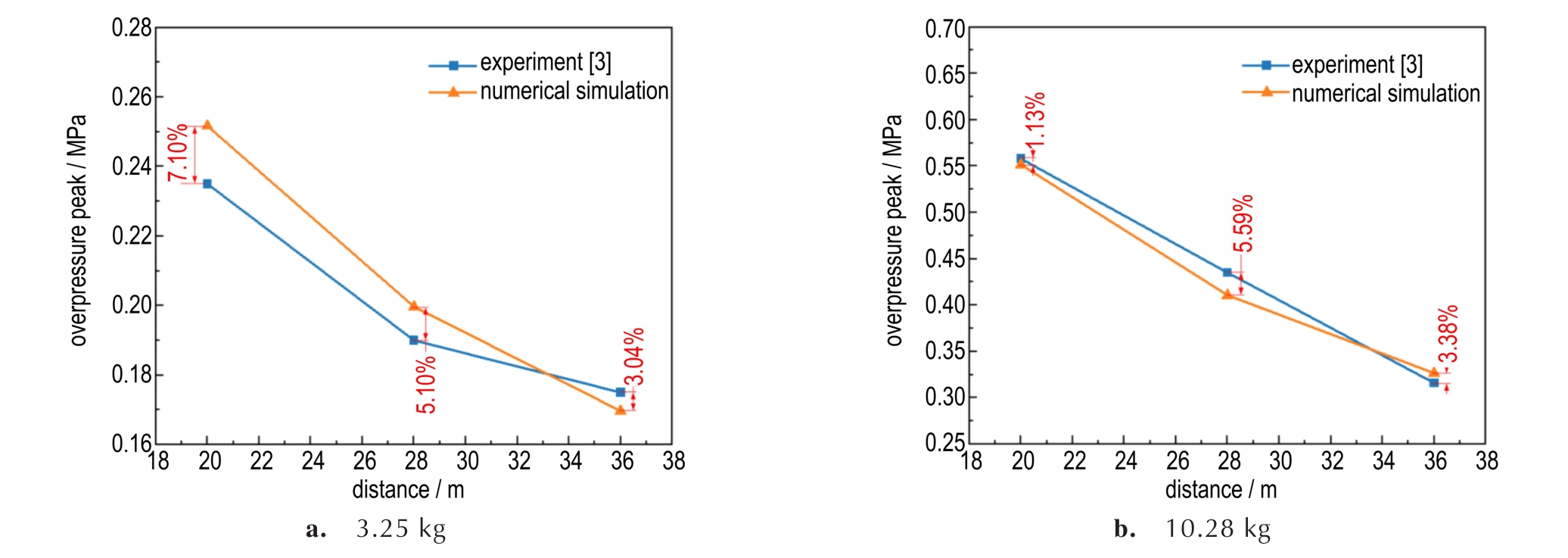

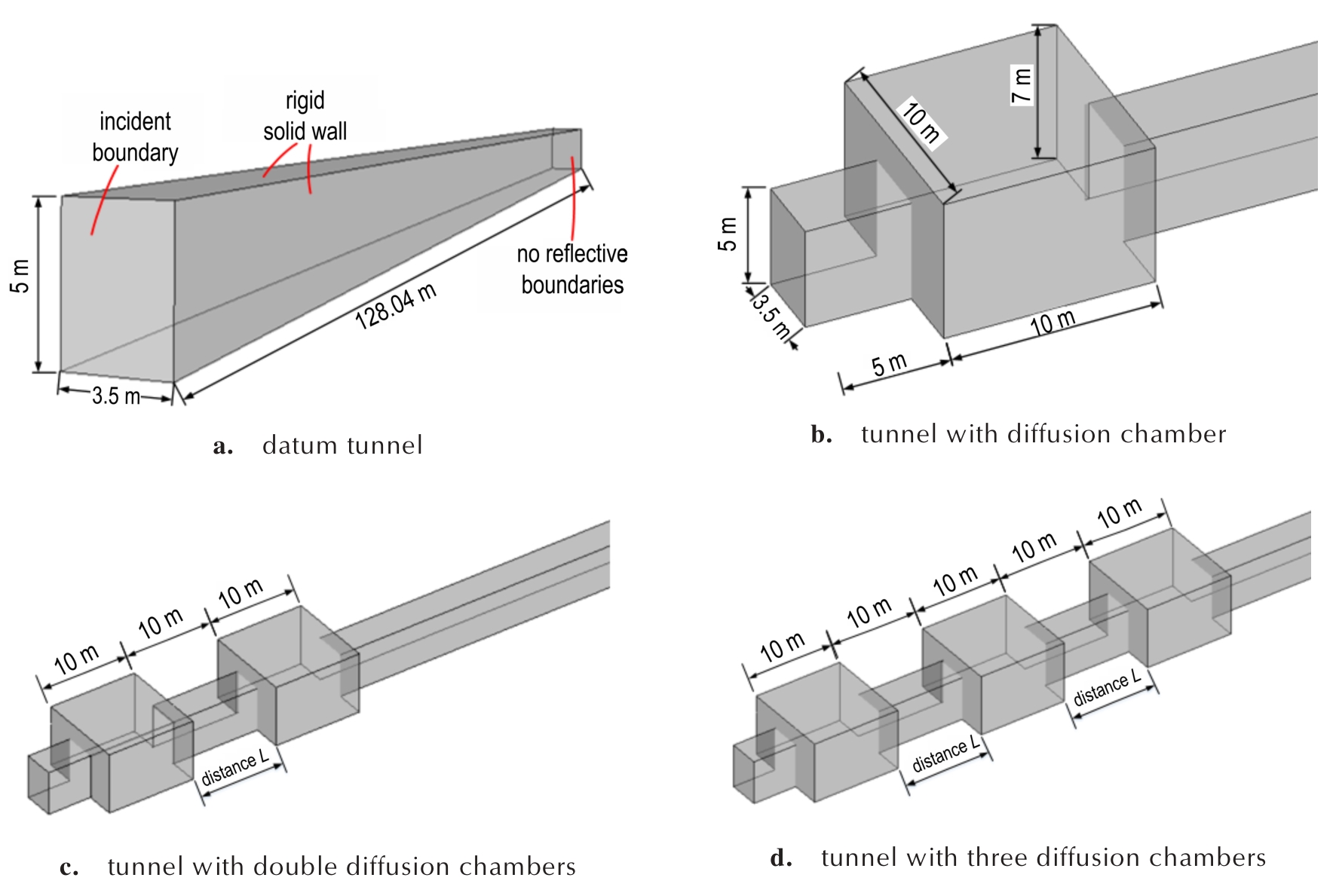

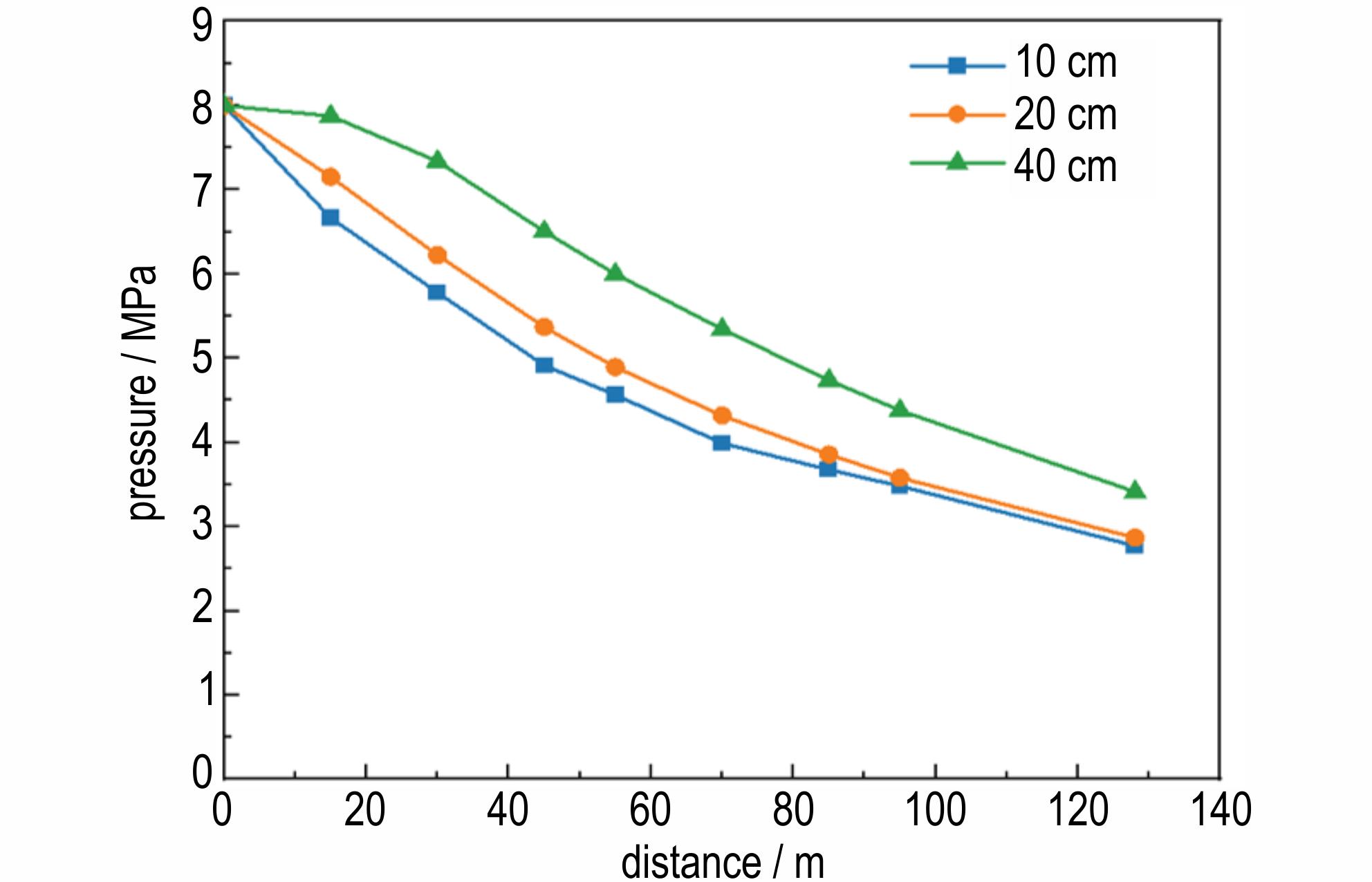

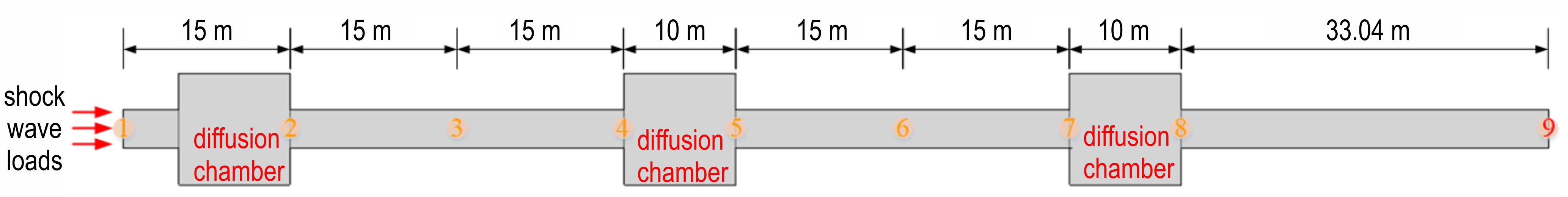

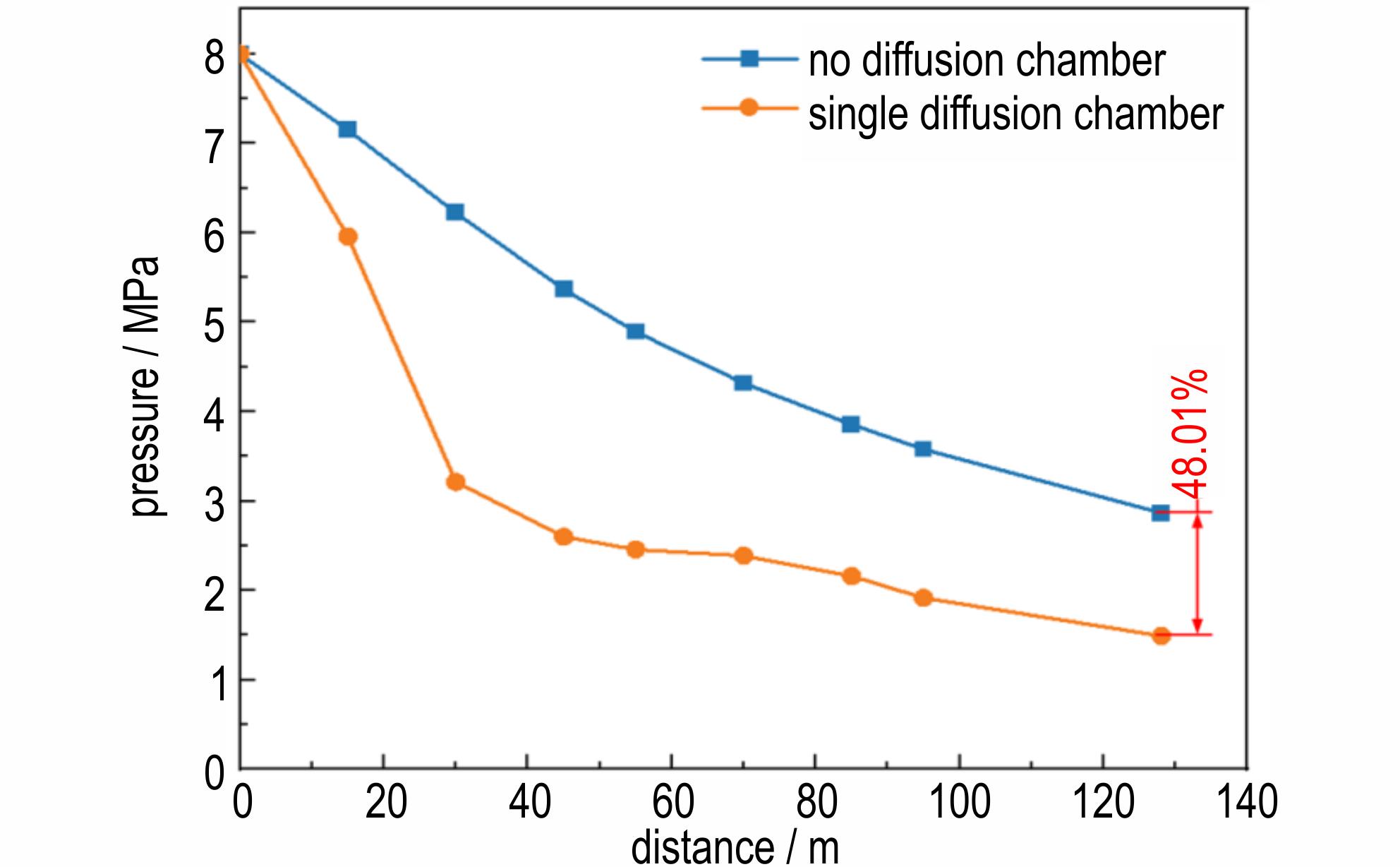

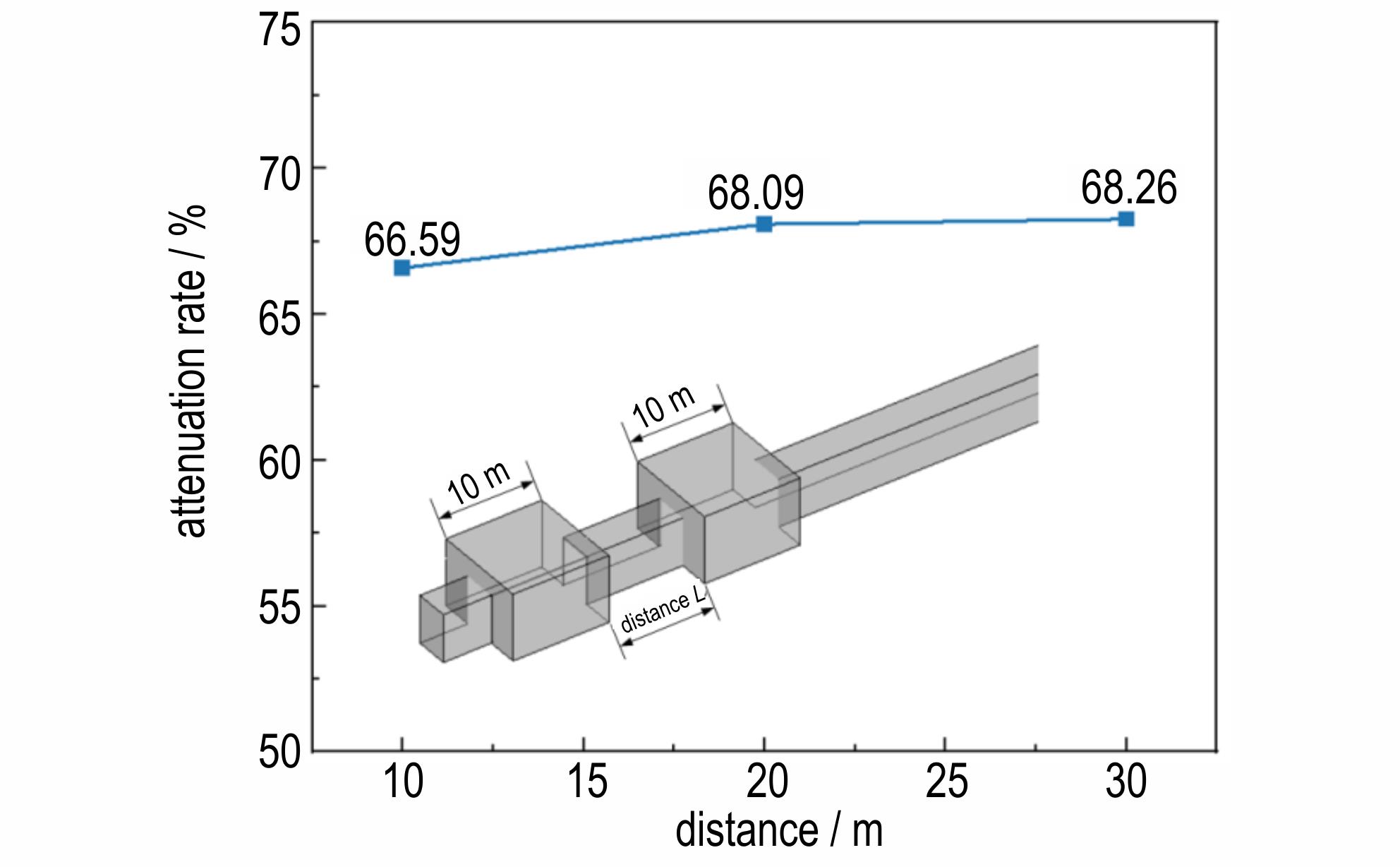

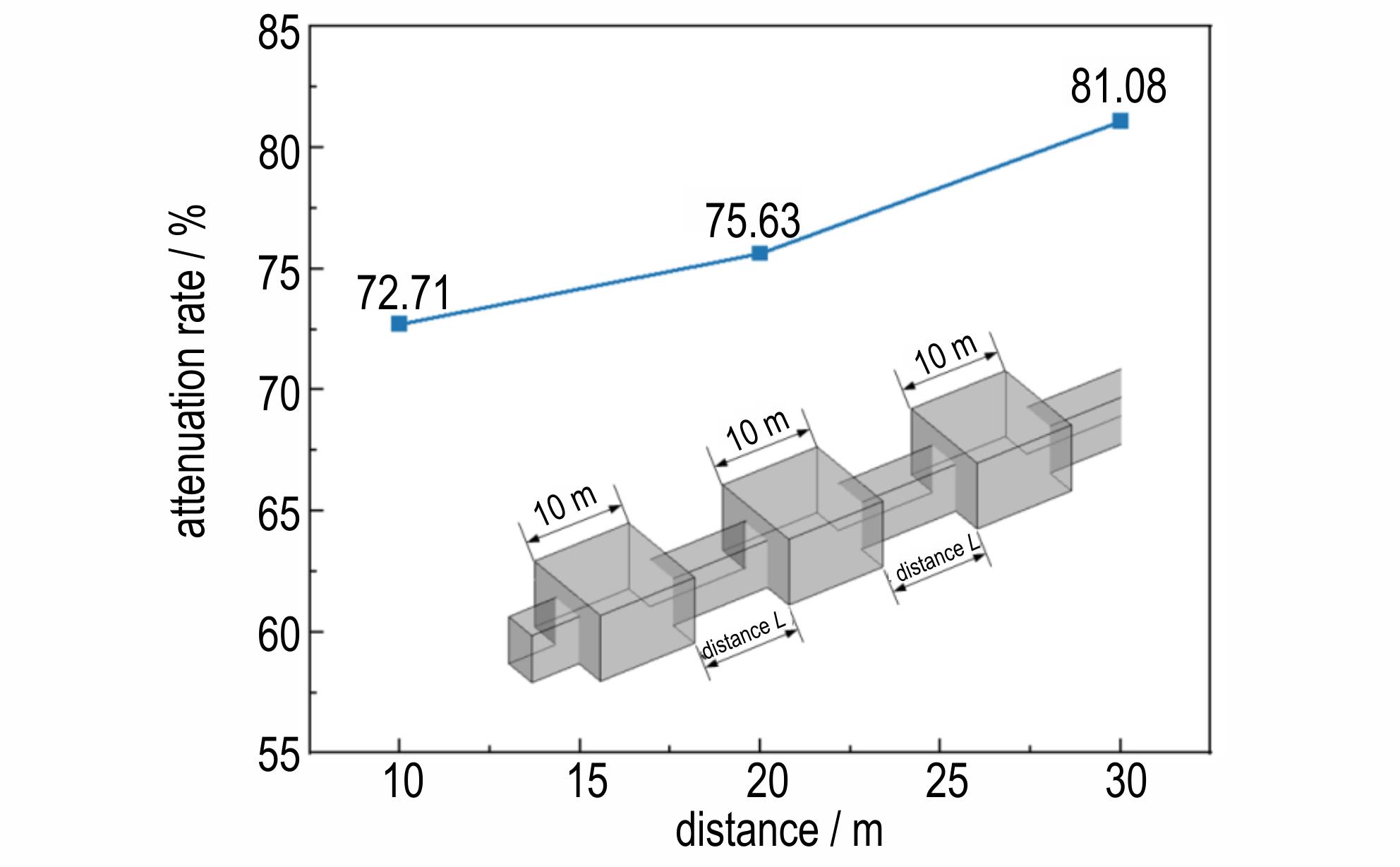

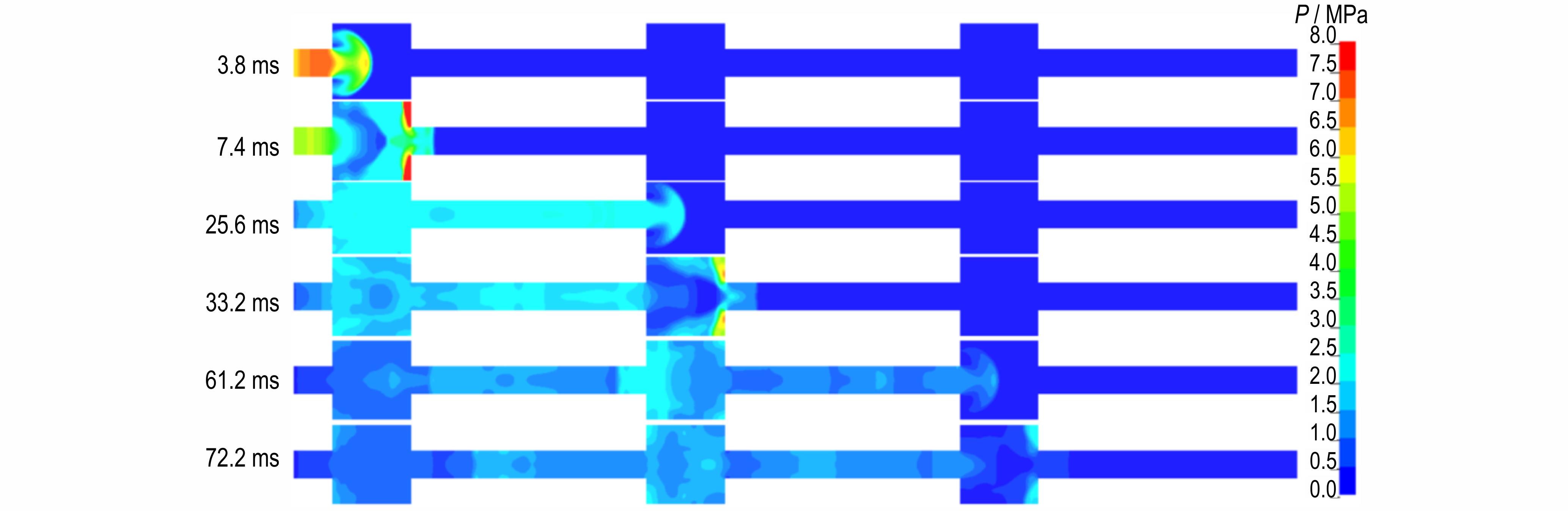

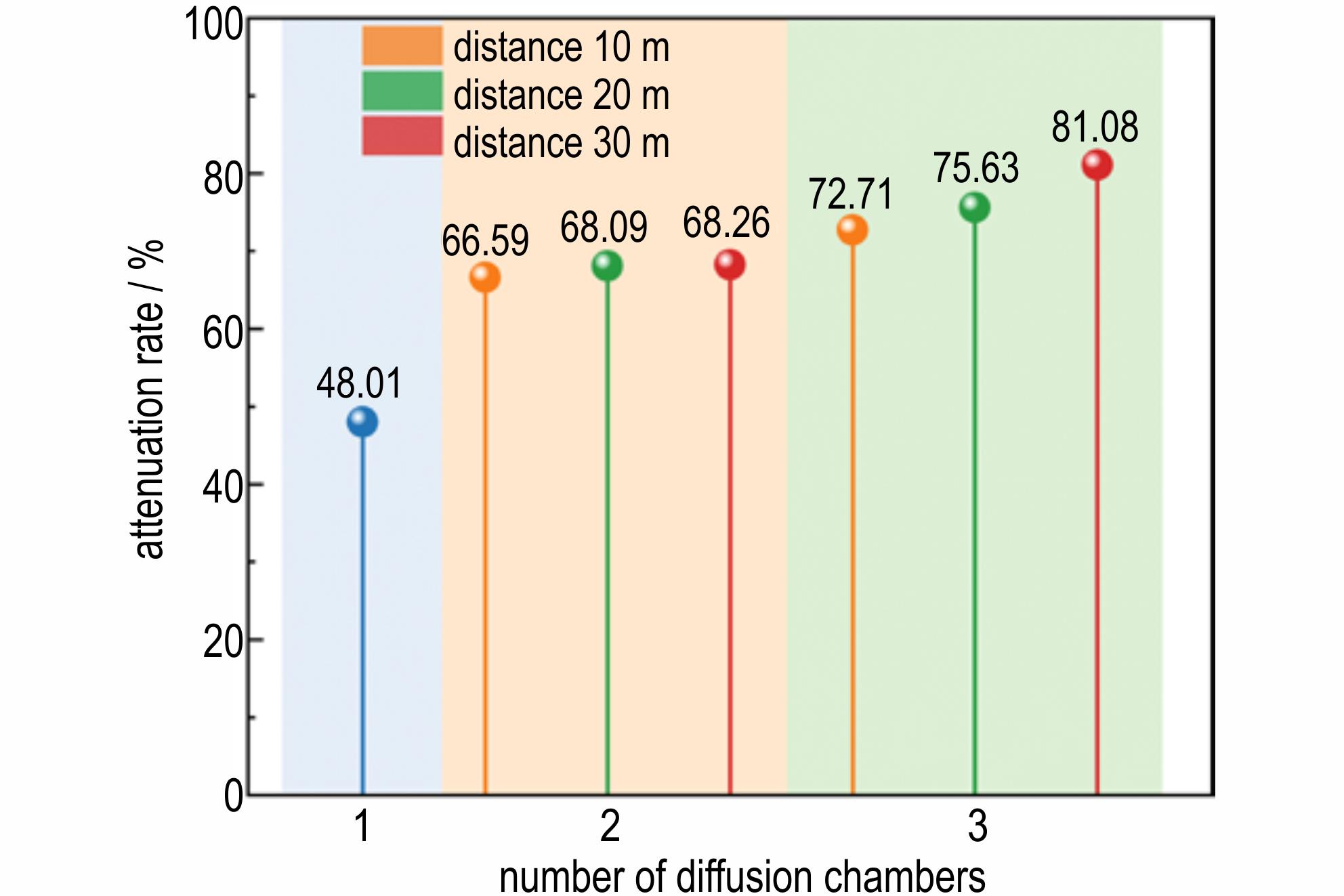

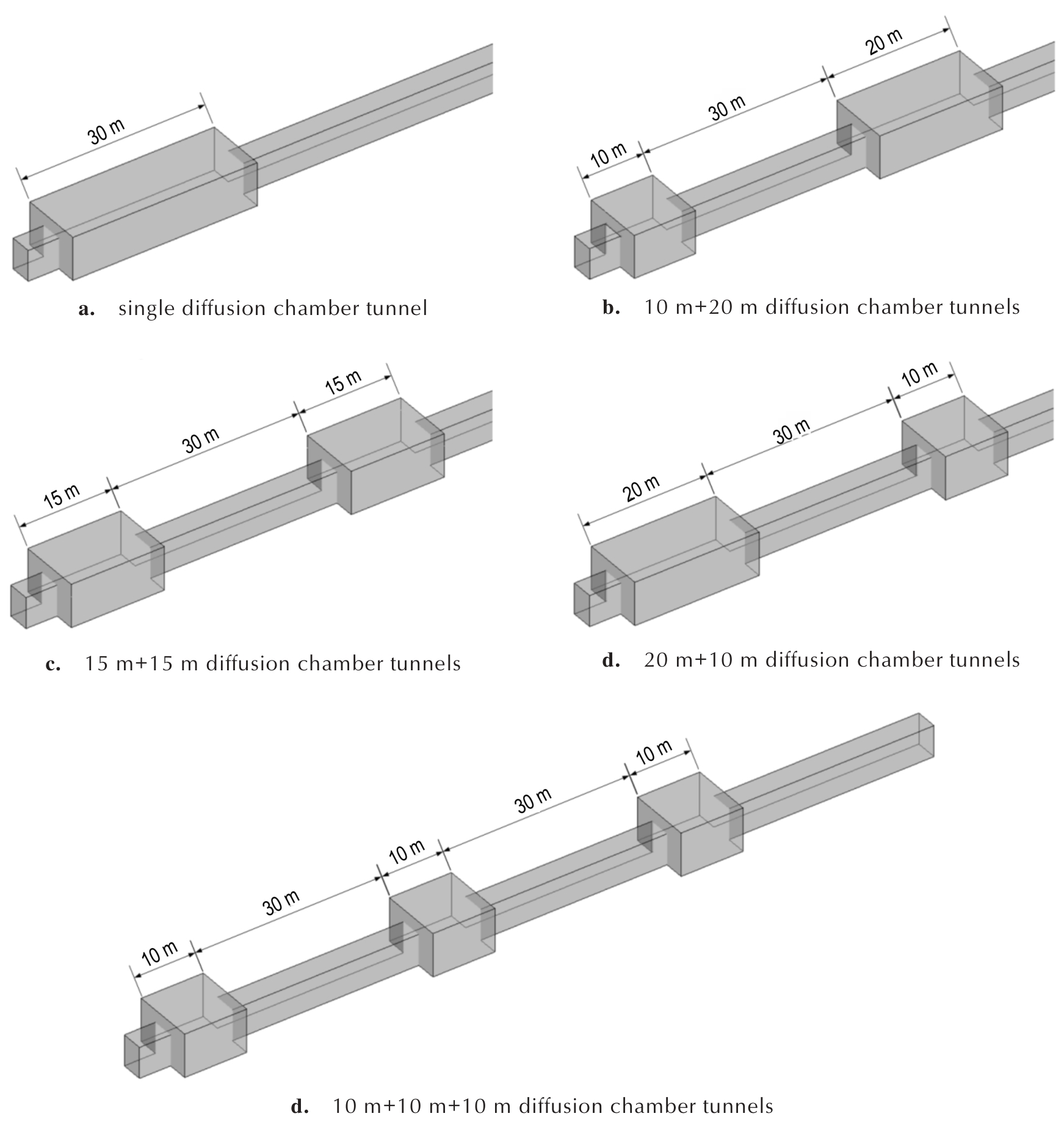

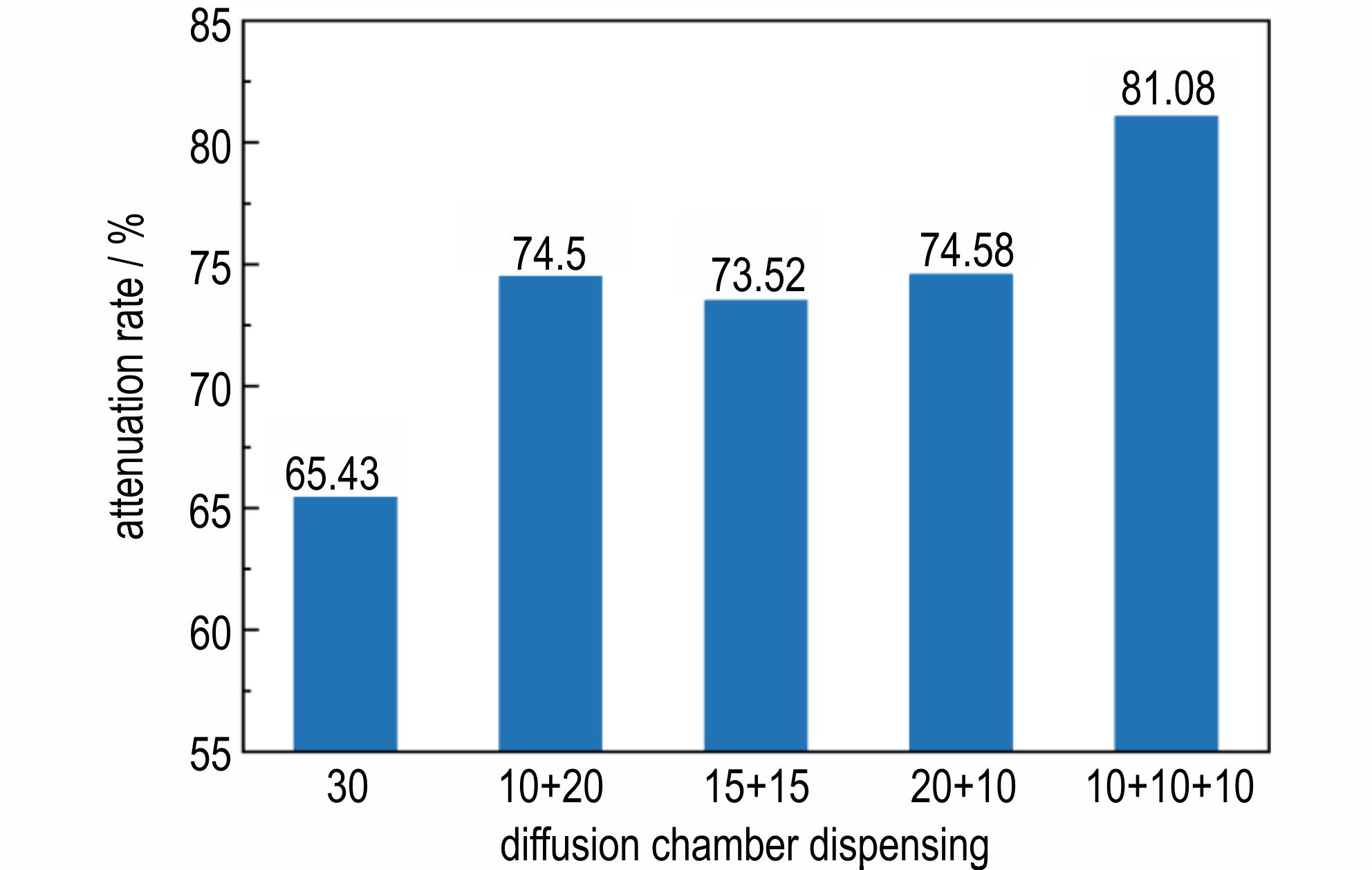

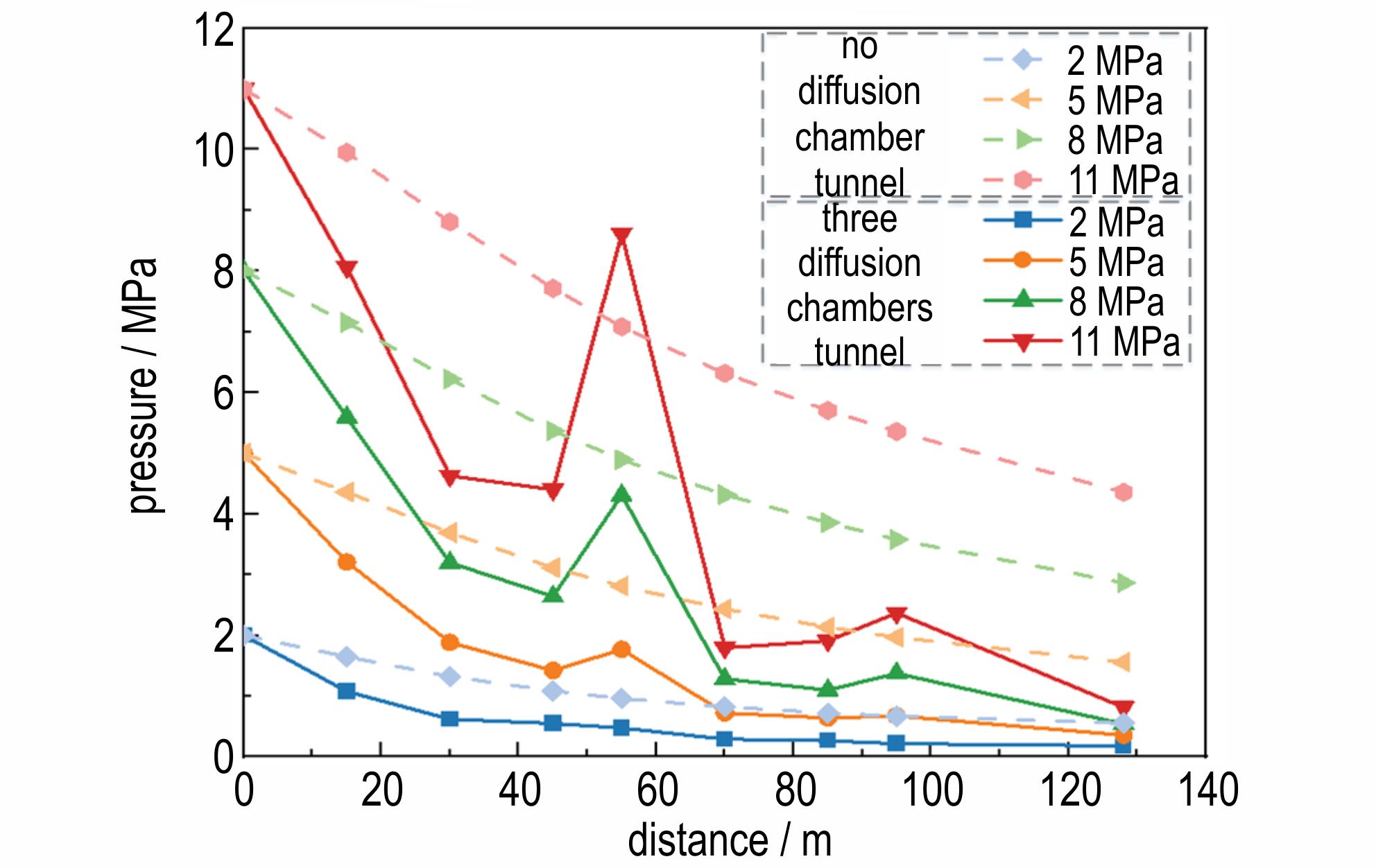

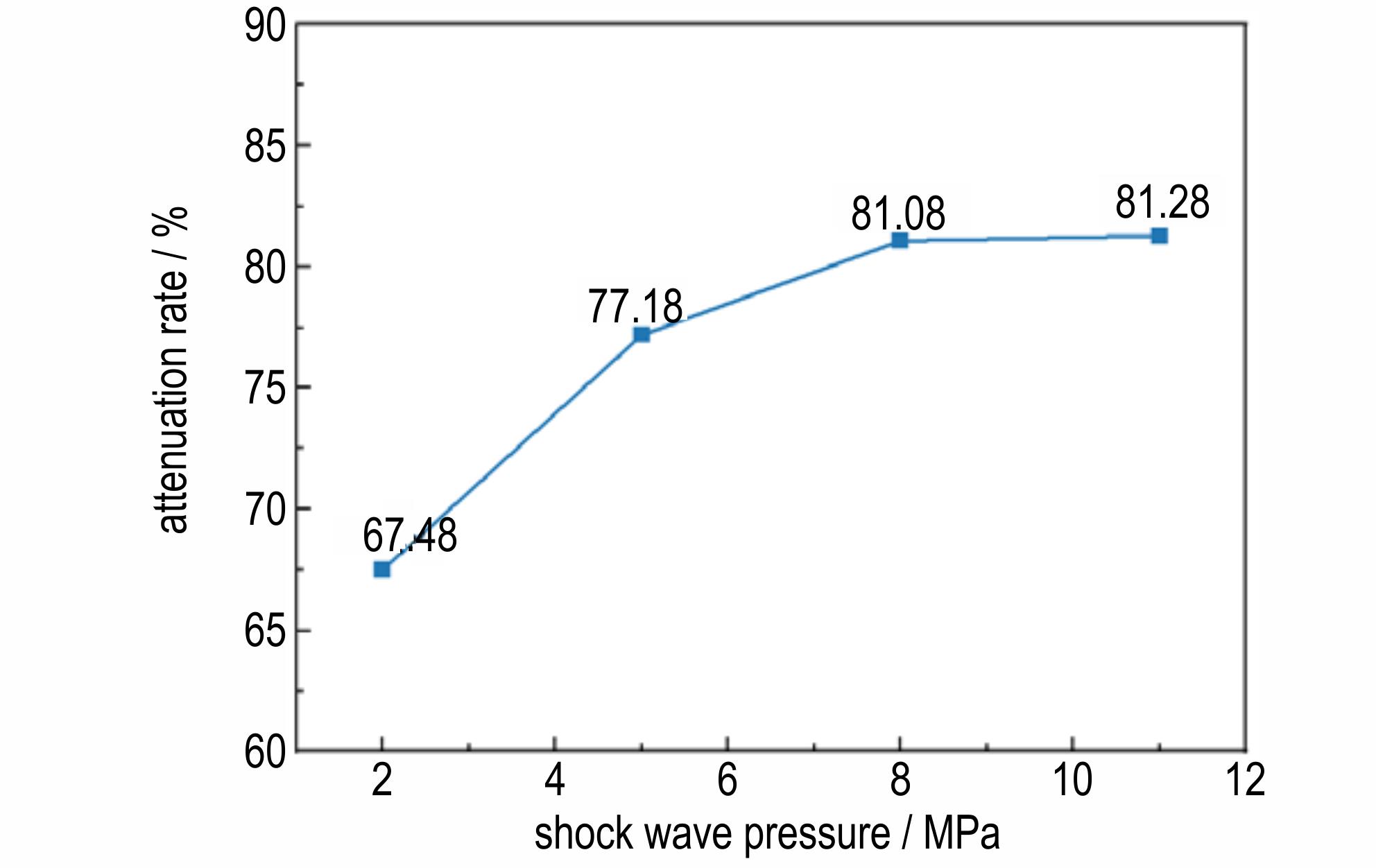

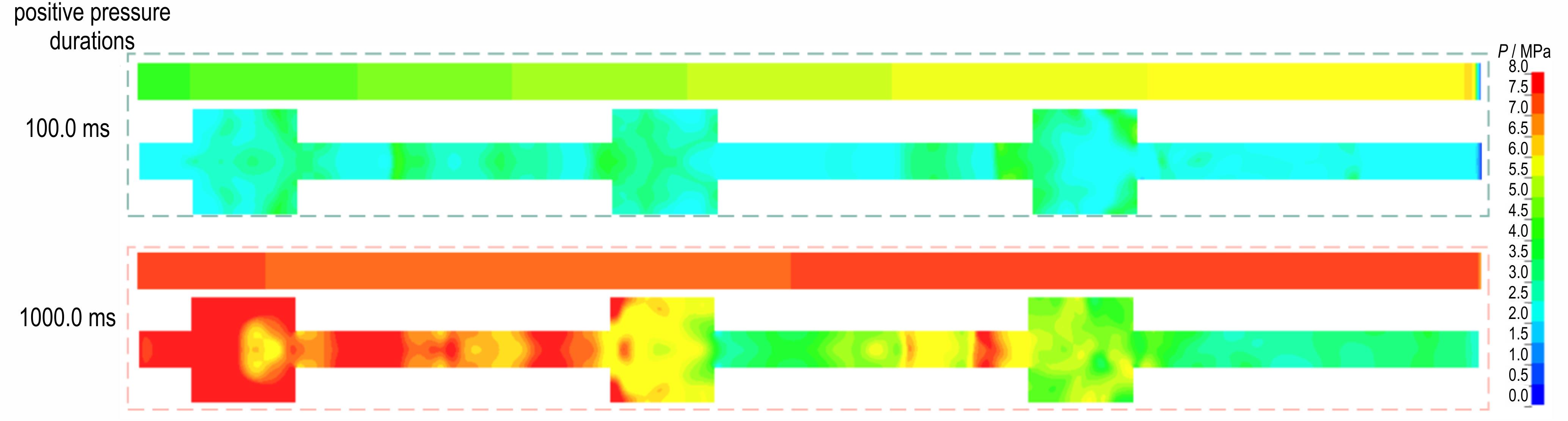

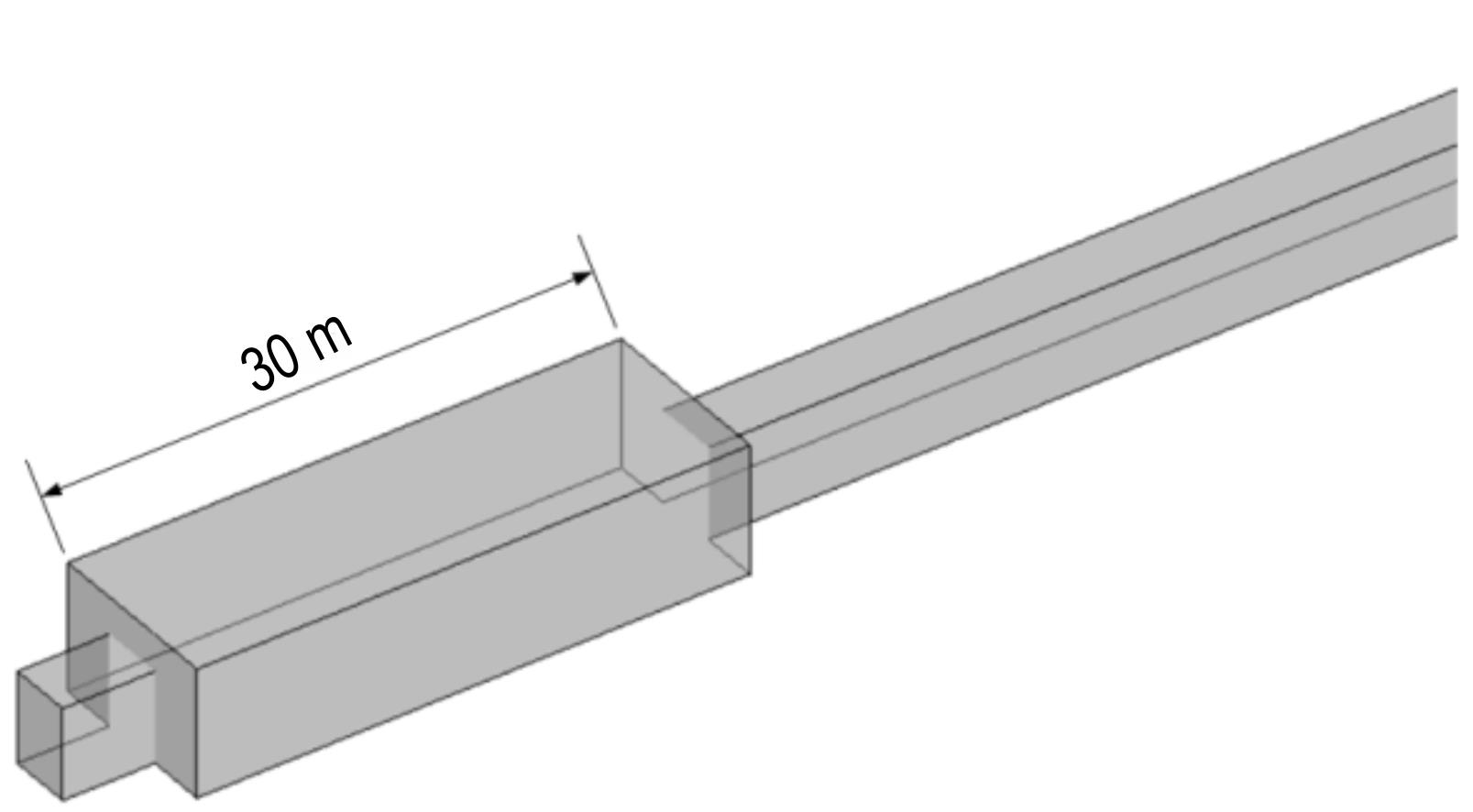

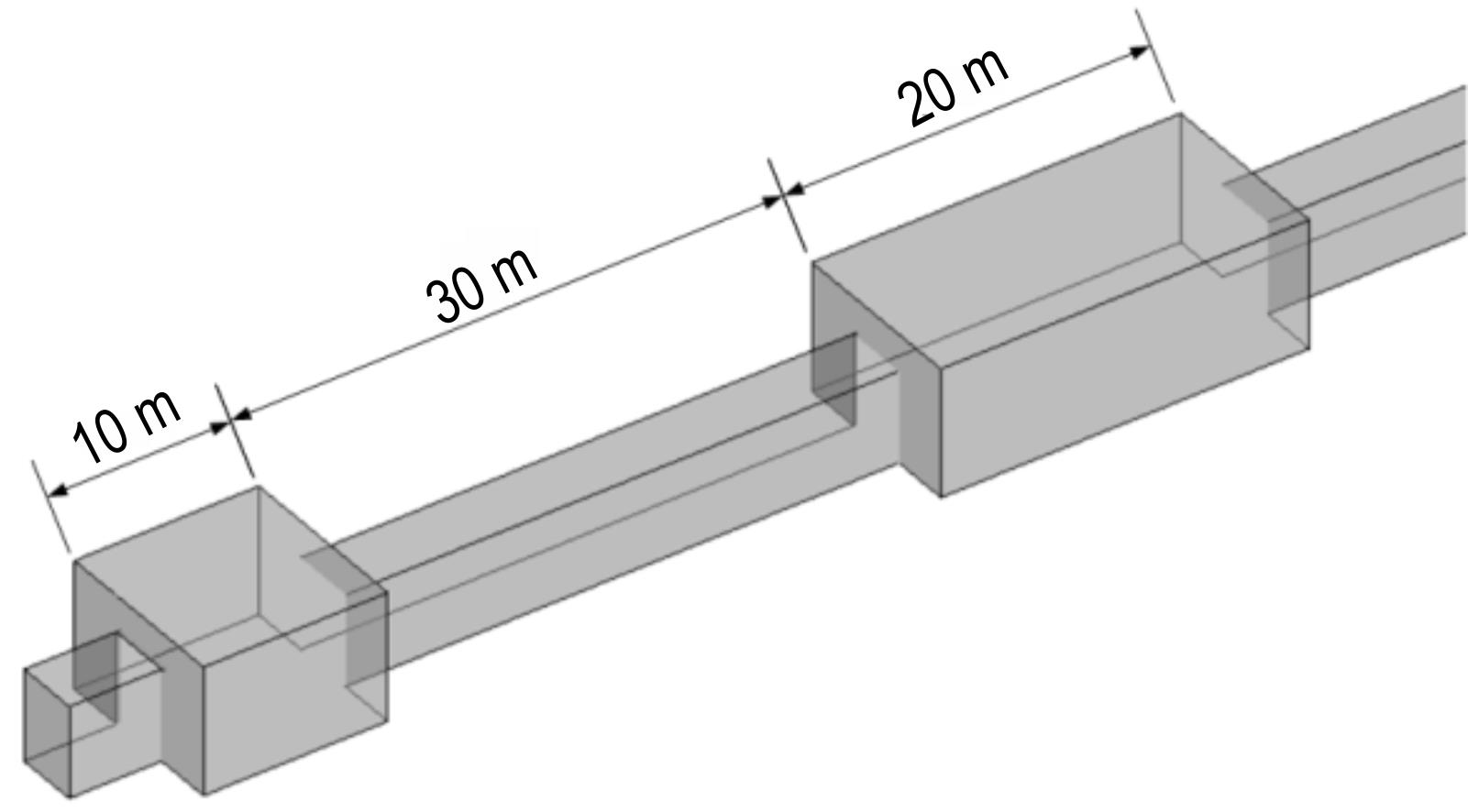

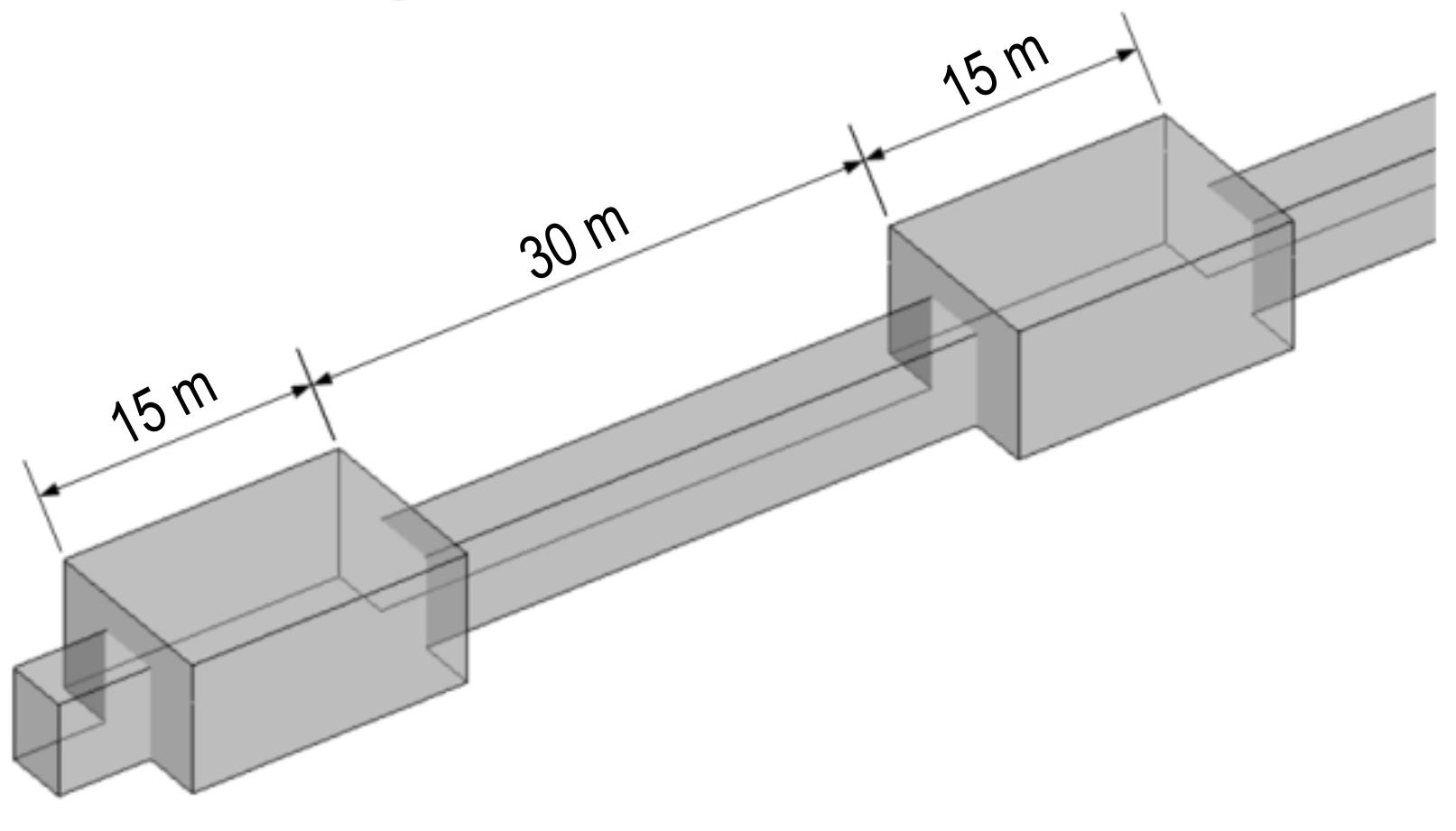

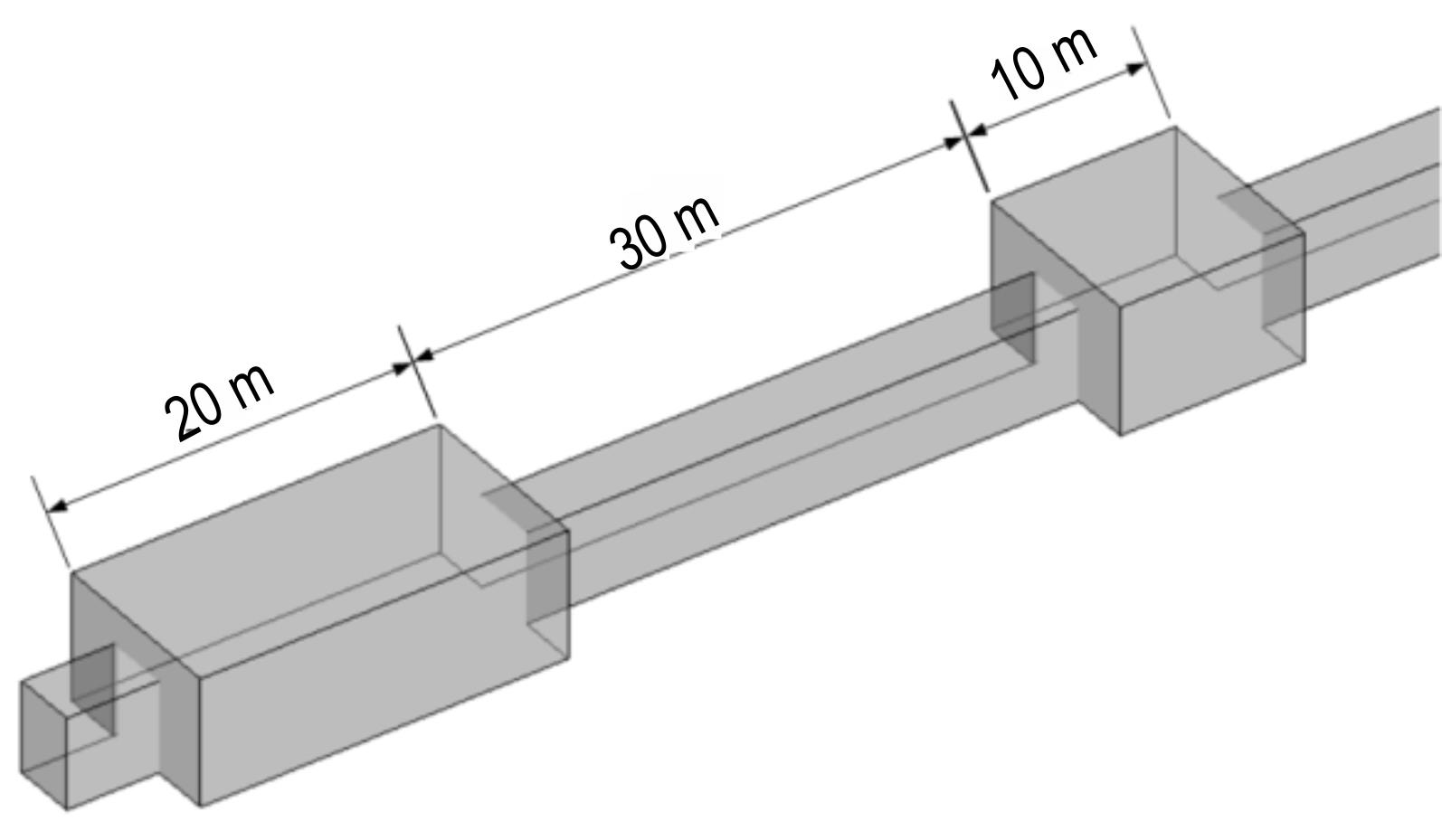

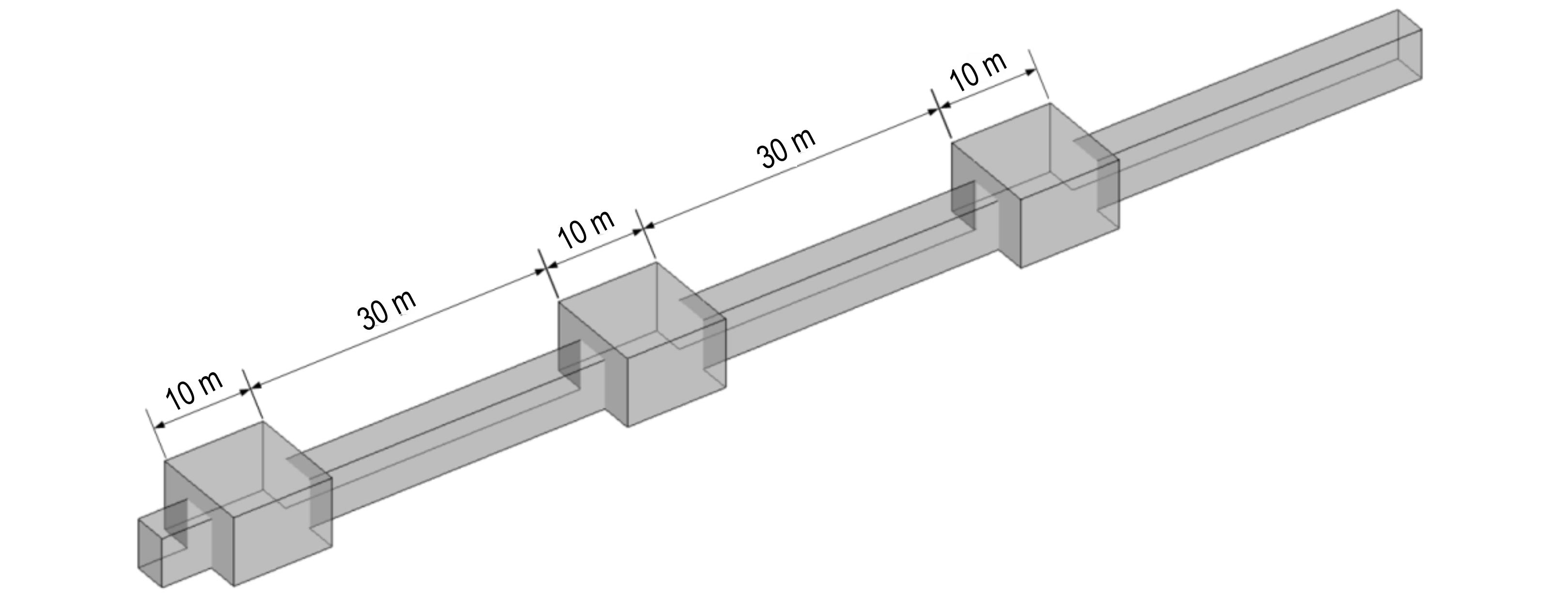

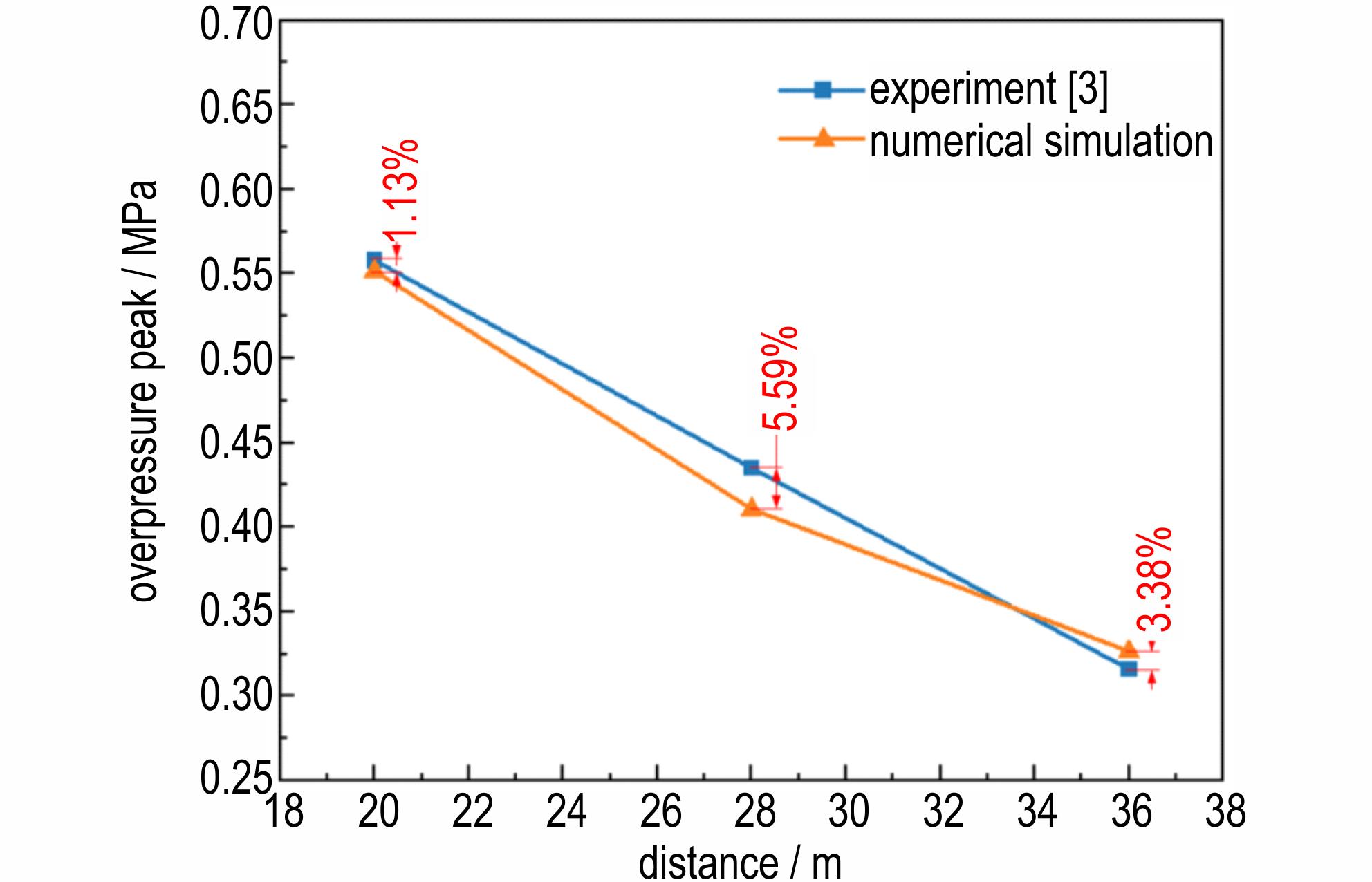

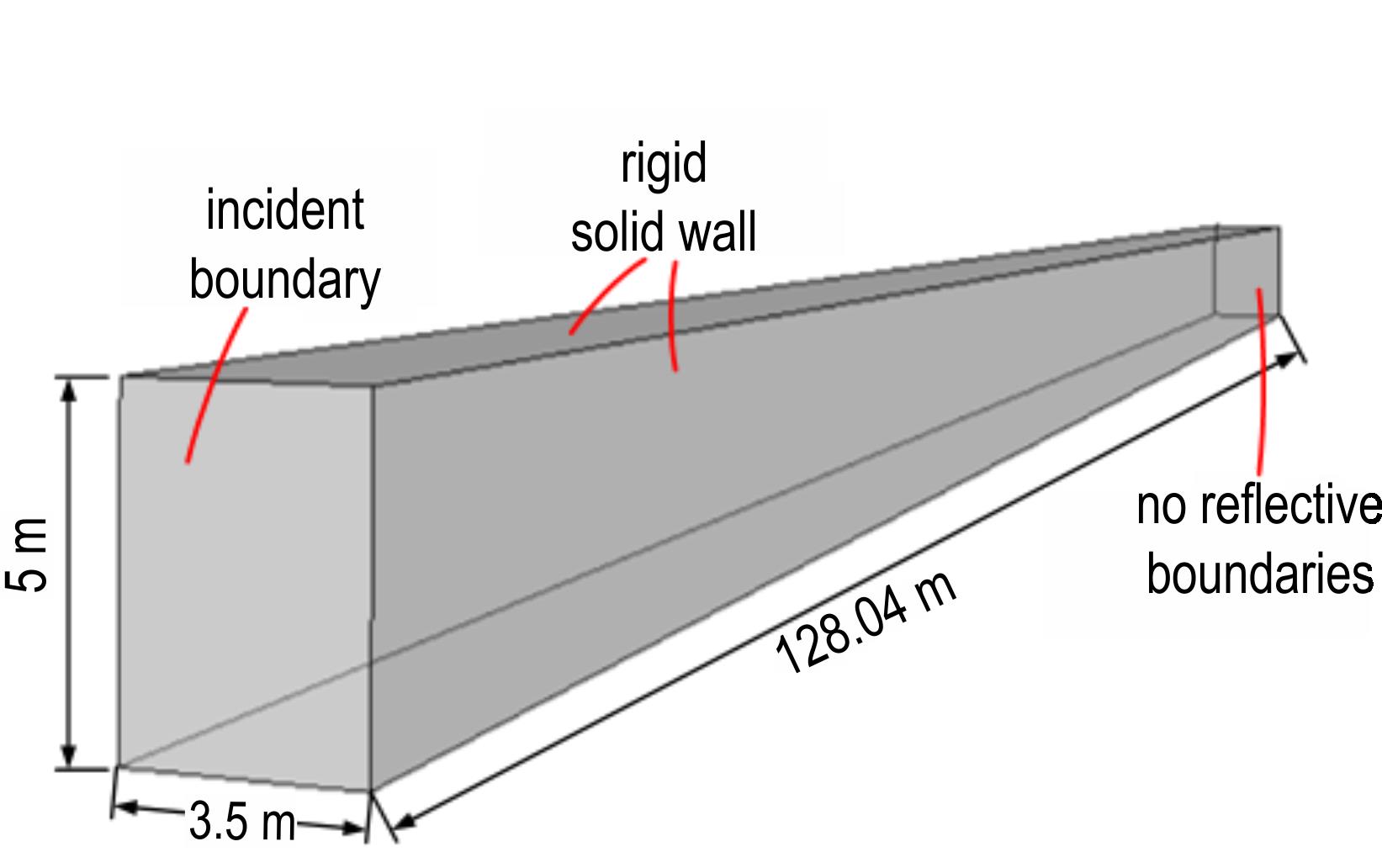

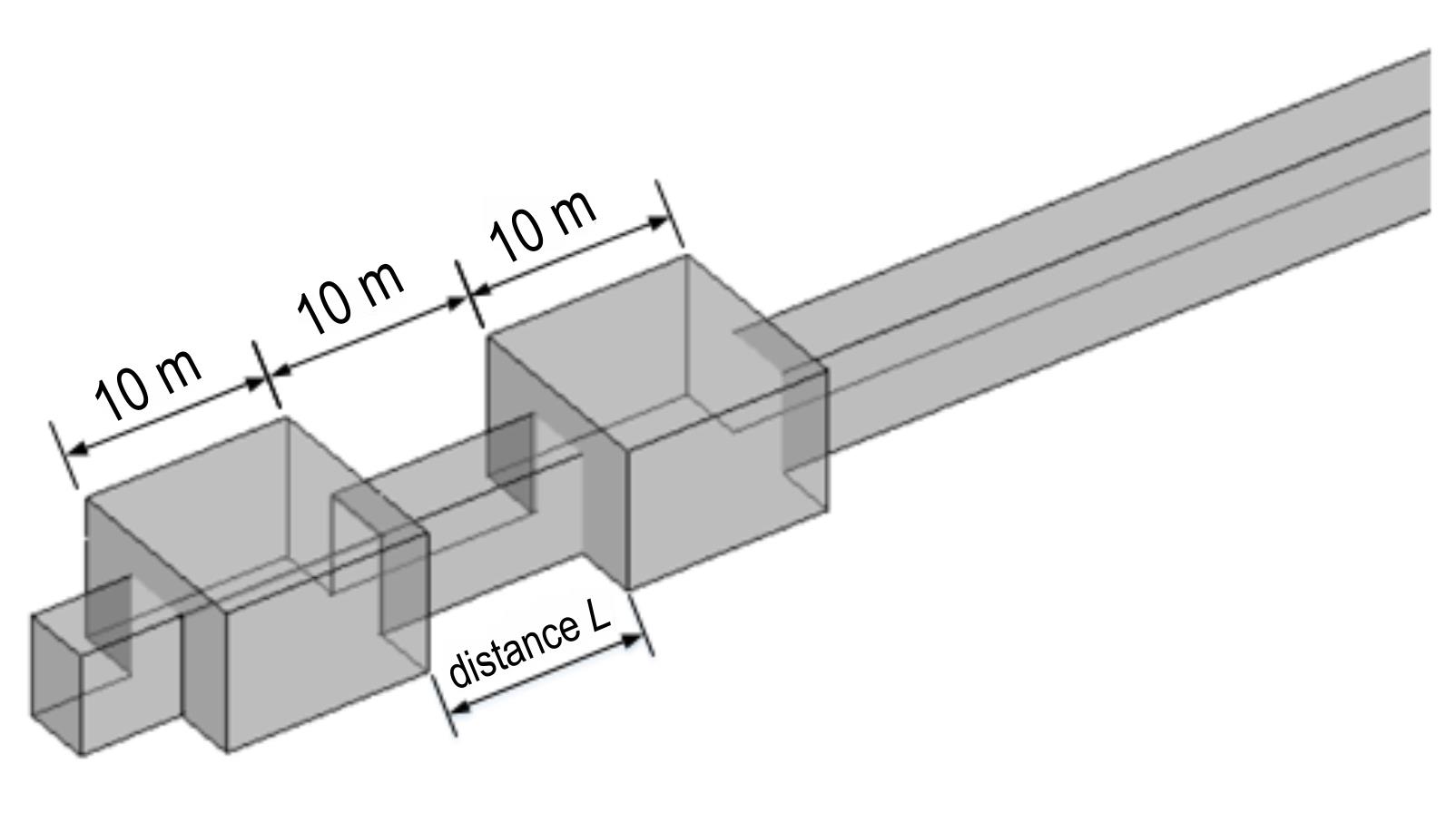

摘要:为高效衰减坑道内爆炸冲击波强度,提出了在坑道内设置连续多个扩散室的防护设计思想。基于数值仿真方法,系统探讨了多级扩散室结构参数对消波效率的影响规律,考察了冲击波压力为2~11 MPa、正压时长为18.25~1000 ms在含单/双/三级扩散室坑道内的传播衰减特征。研究结果表明:扩散室数量的增加可有效提升坑道的消波效率,冲击波经过三级扩散室坑道后的压力峰值比经过相同长度无扩散室直坑道的压力峰值低81.08%,而扩散室之间的间距对坑道消波效率的影响比较有限;在扩散室总长度相等条件下,相比单个长的扩散室以及二级扩散室,三级扩散室对冲击波的衰减效果最好;相同正压时长下随着冲击波压力的增大,多级扩散室坑道的消波效率缓慢增强;相同超压峰值条件下,三级扩散室坑道的消波效率随正压时长的增加而大幅降低,但在1000 ms正压时长下仍能保持43.38%的消波效率。

-

2025,33(7):714-724, DOI: 10.11943/CJEM2025040

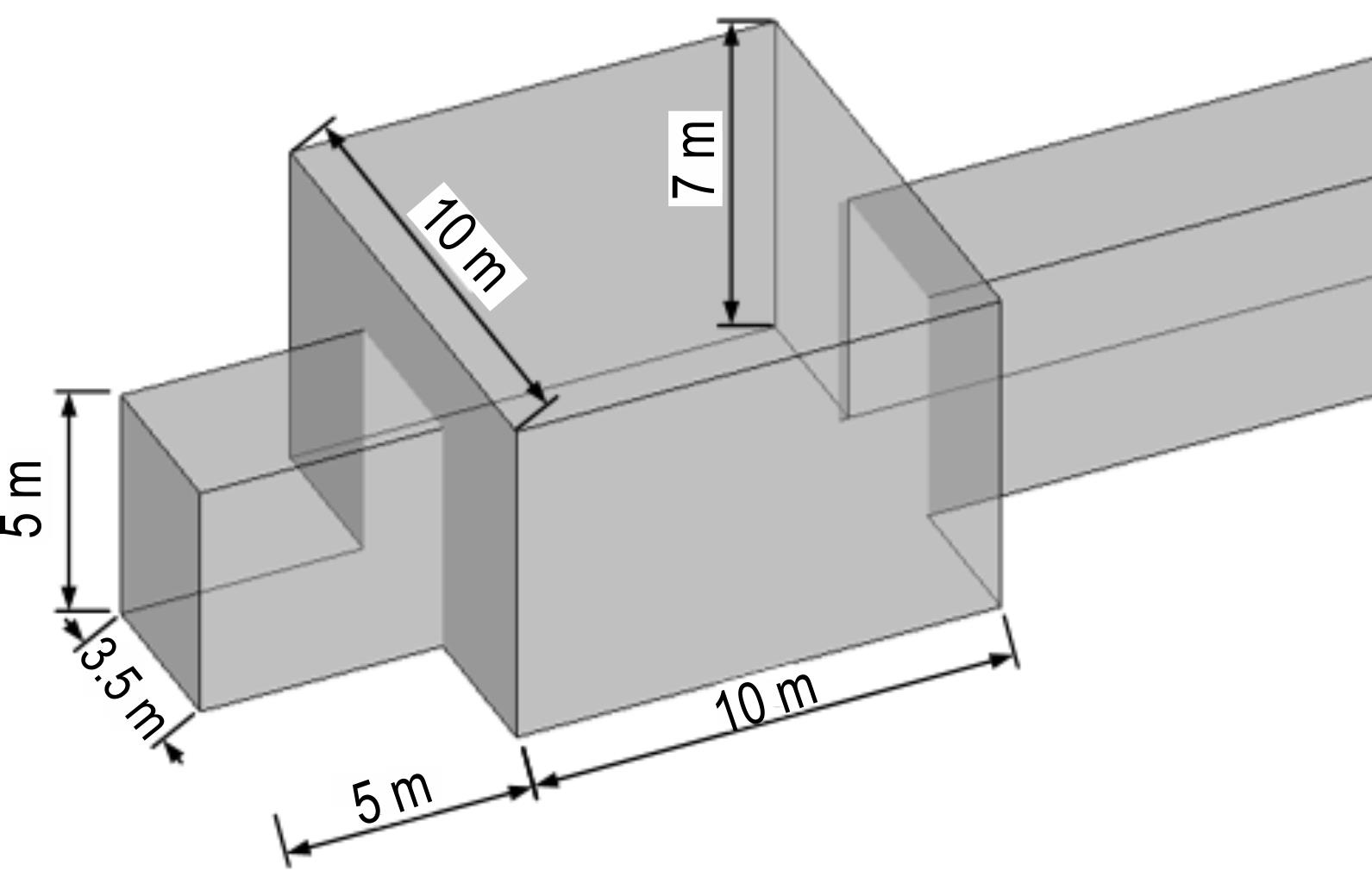

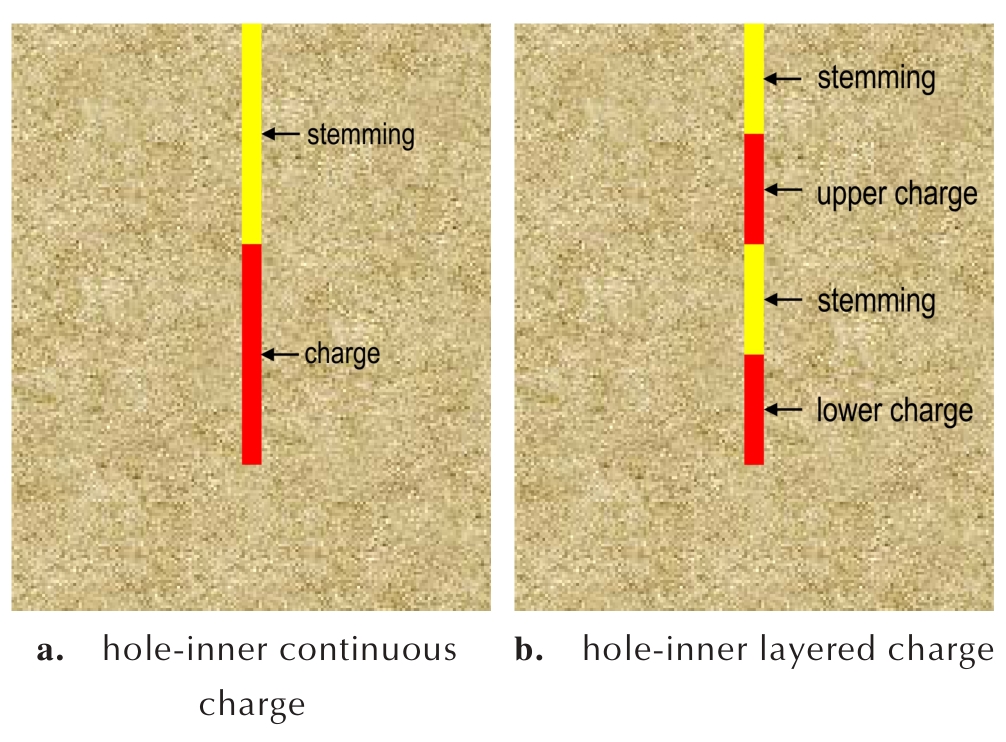

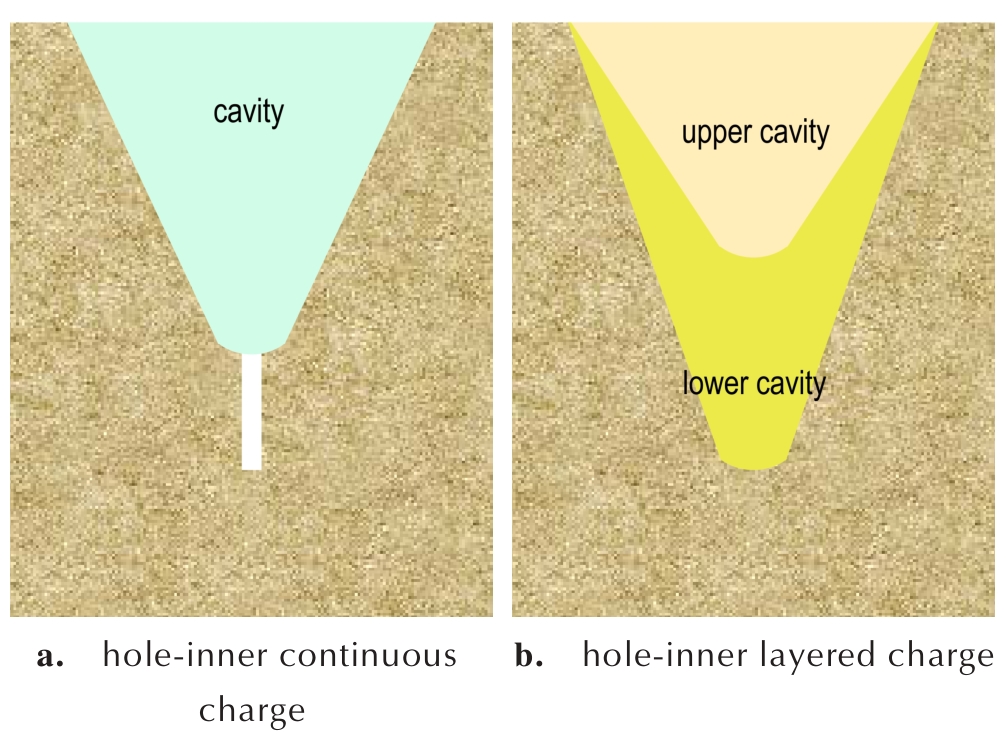

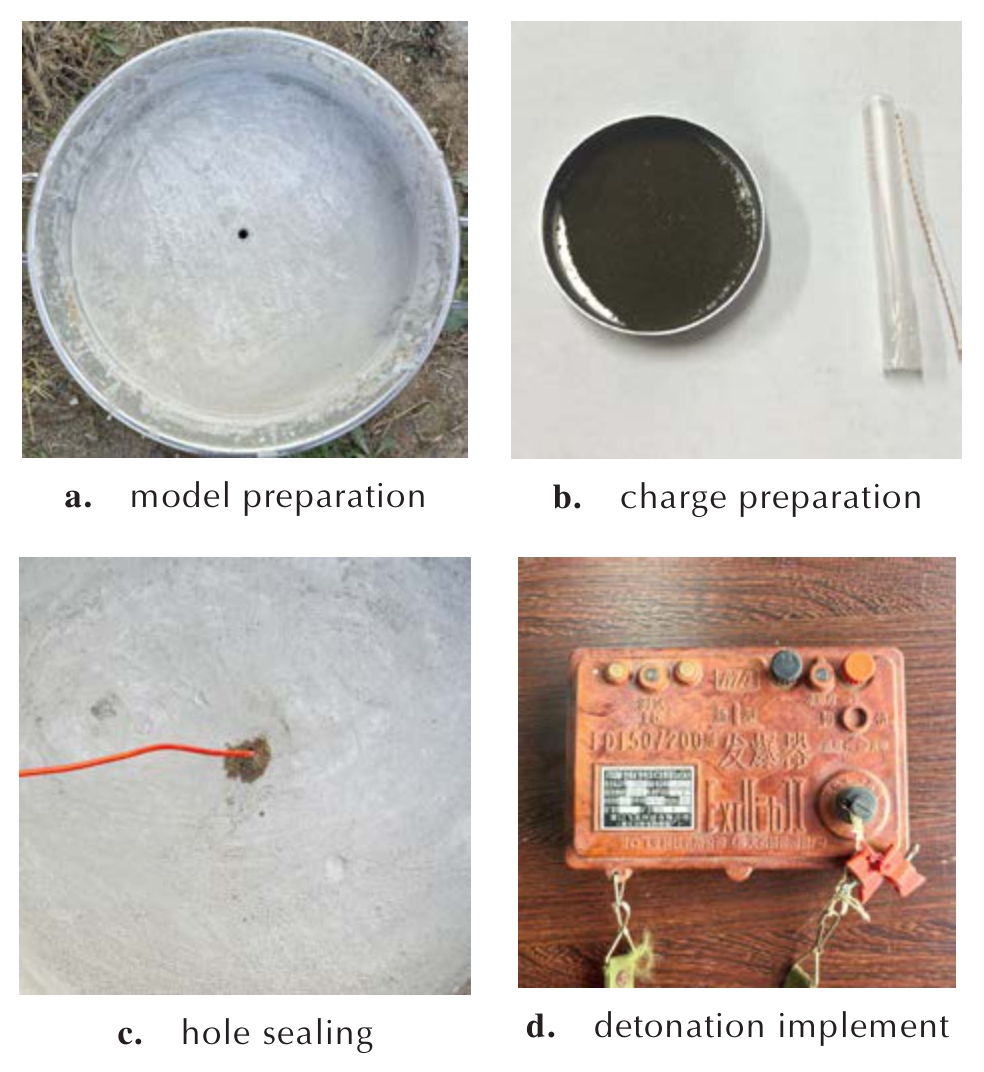

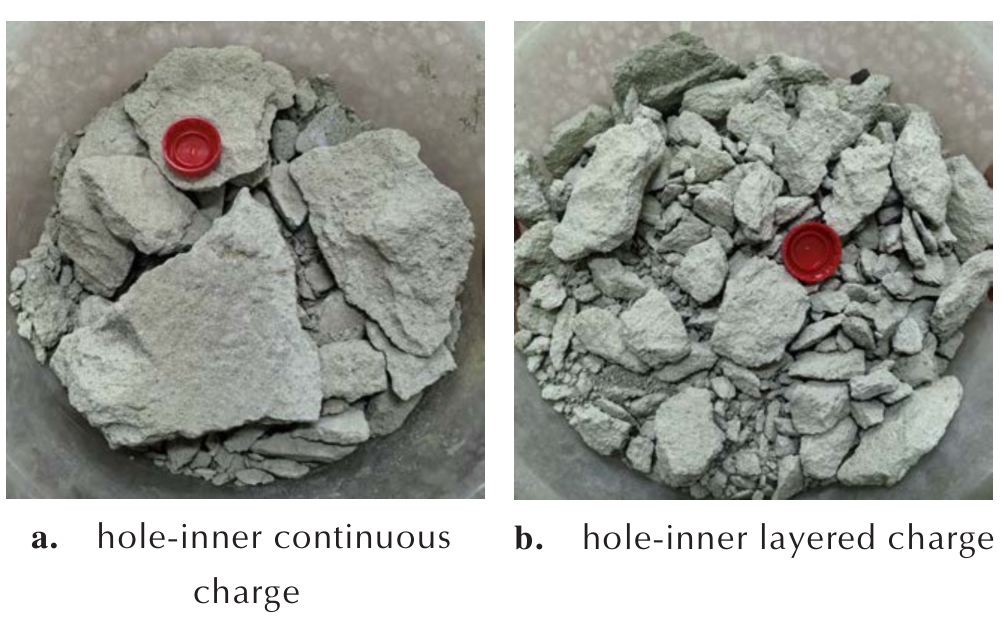

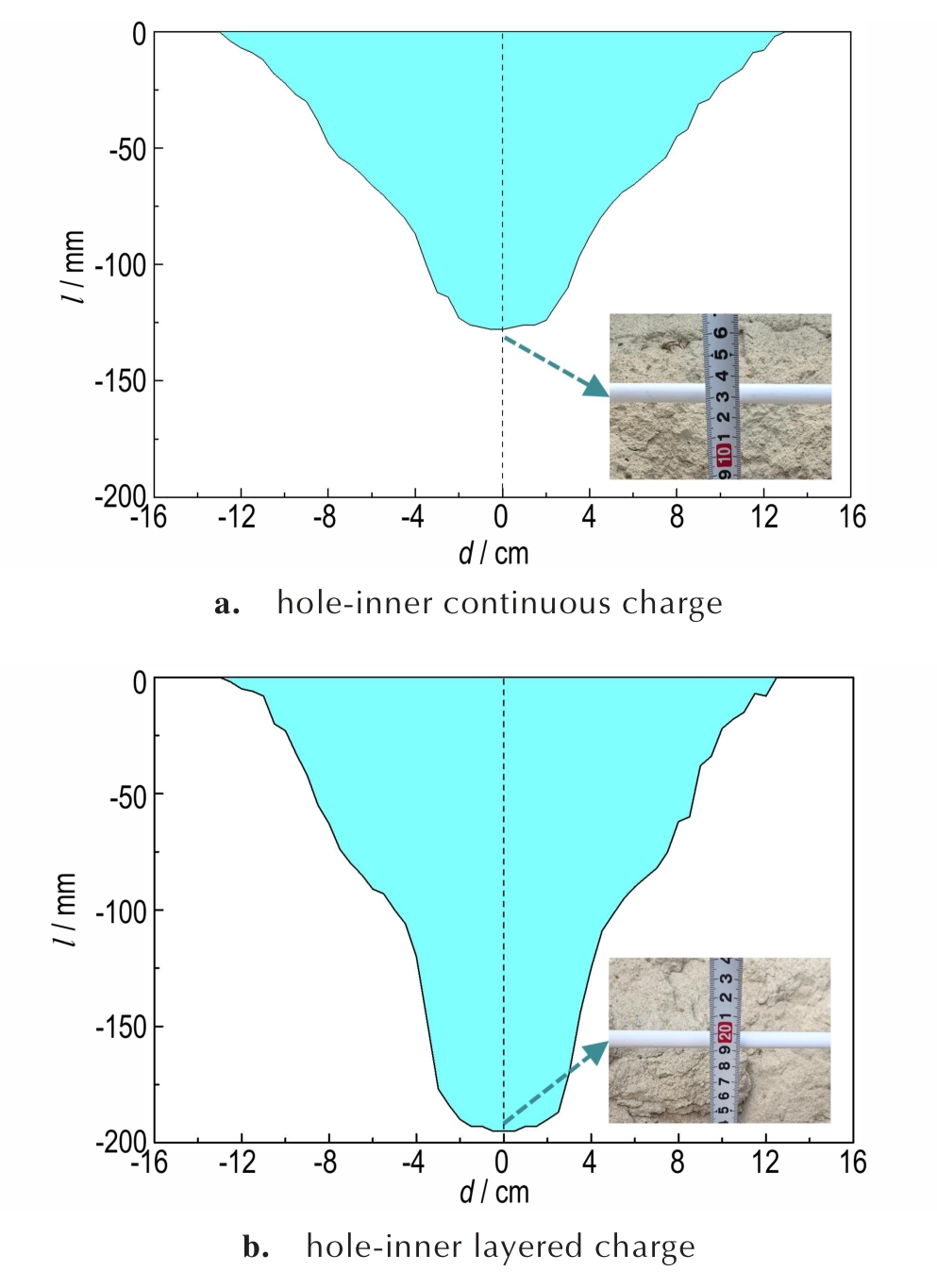

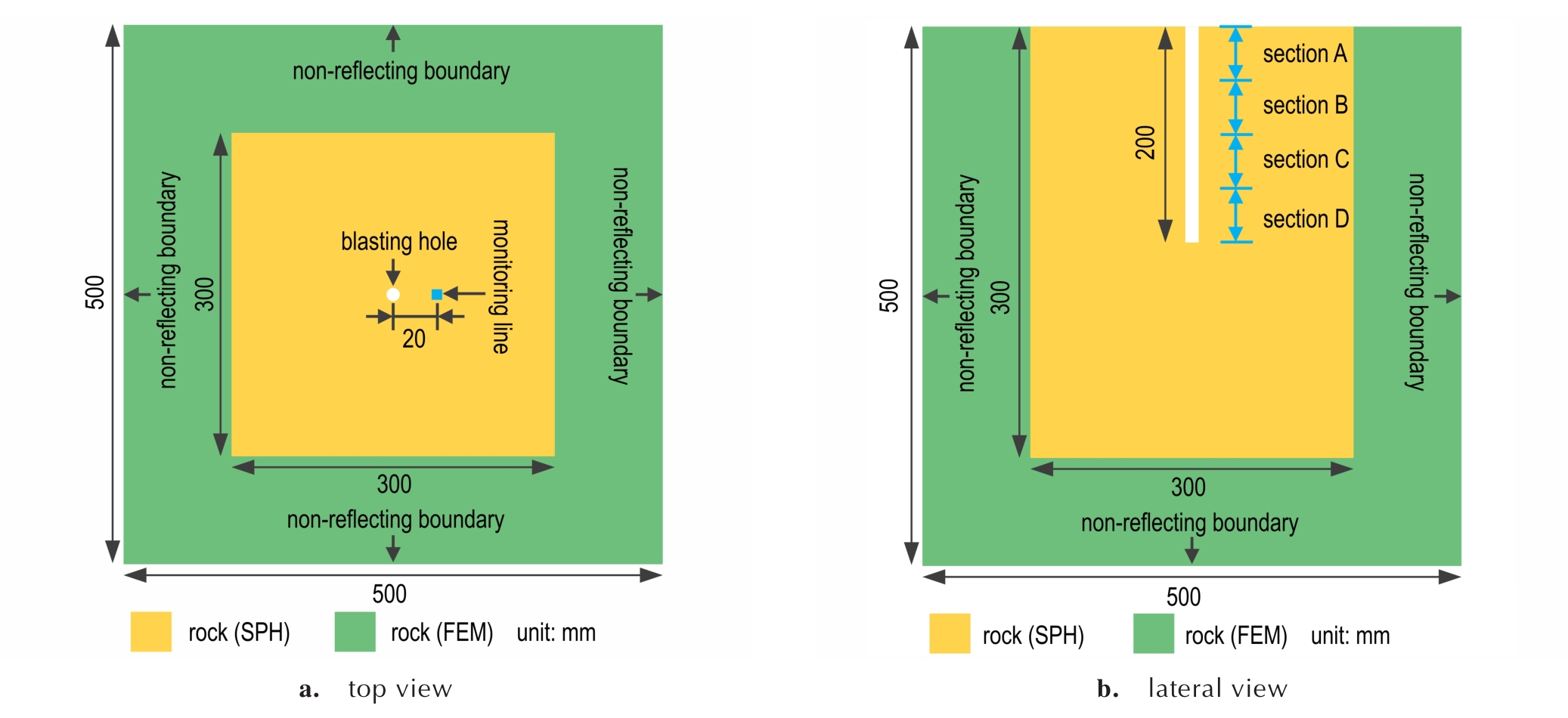

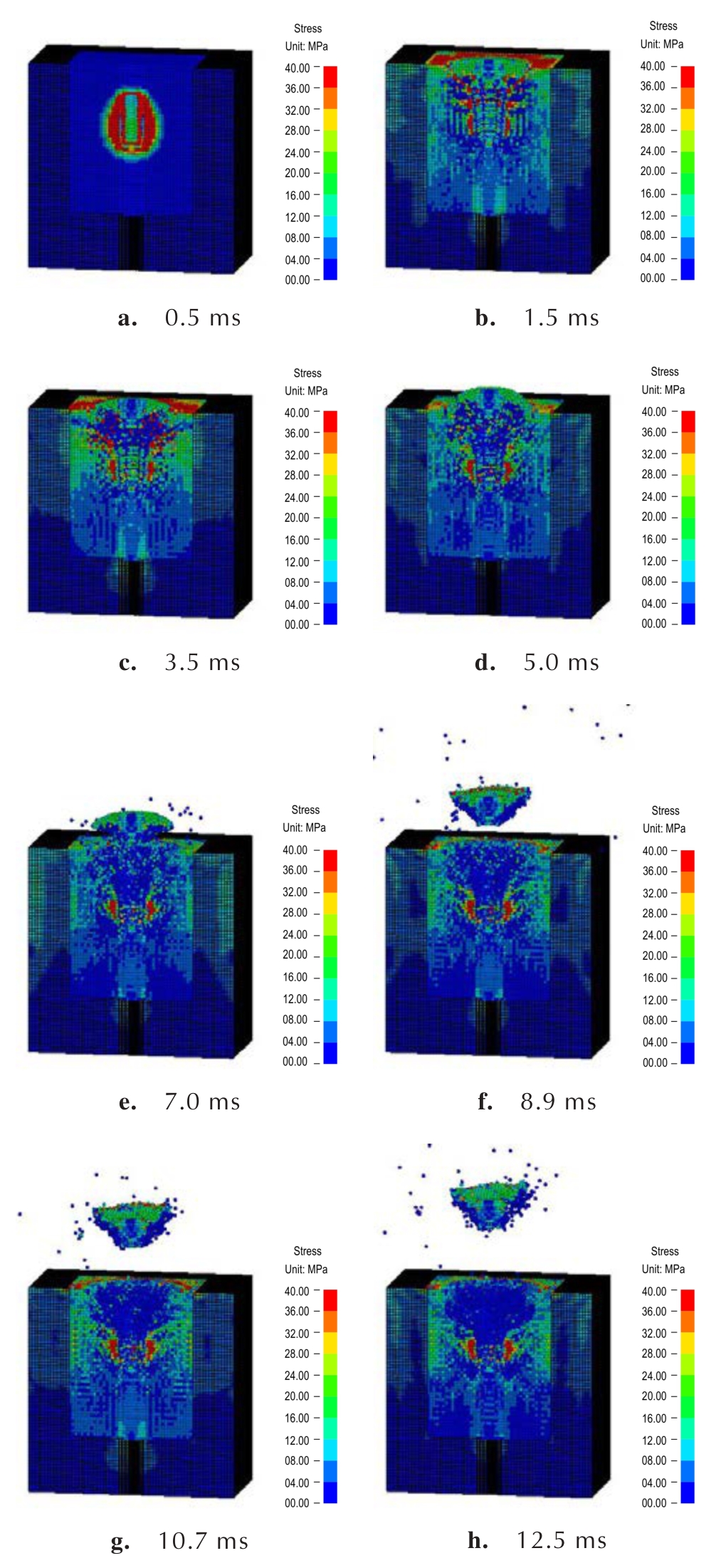

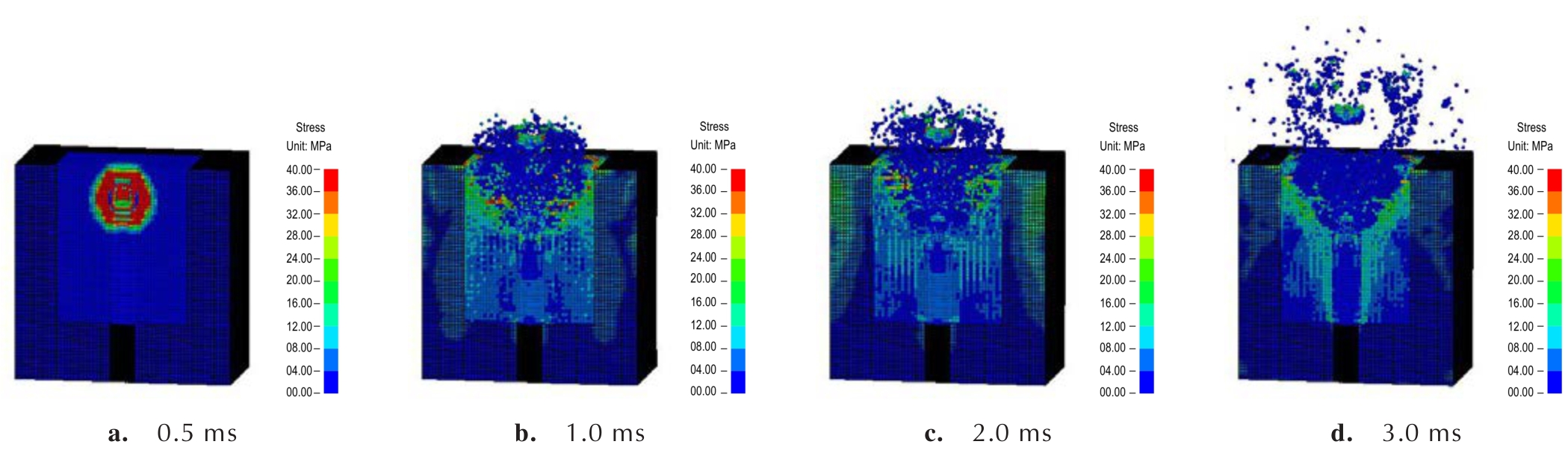

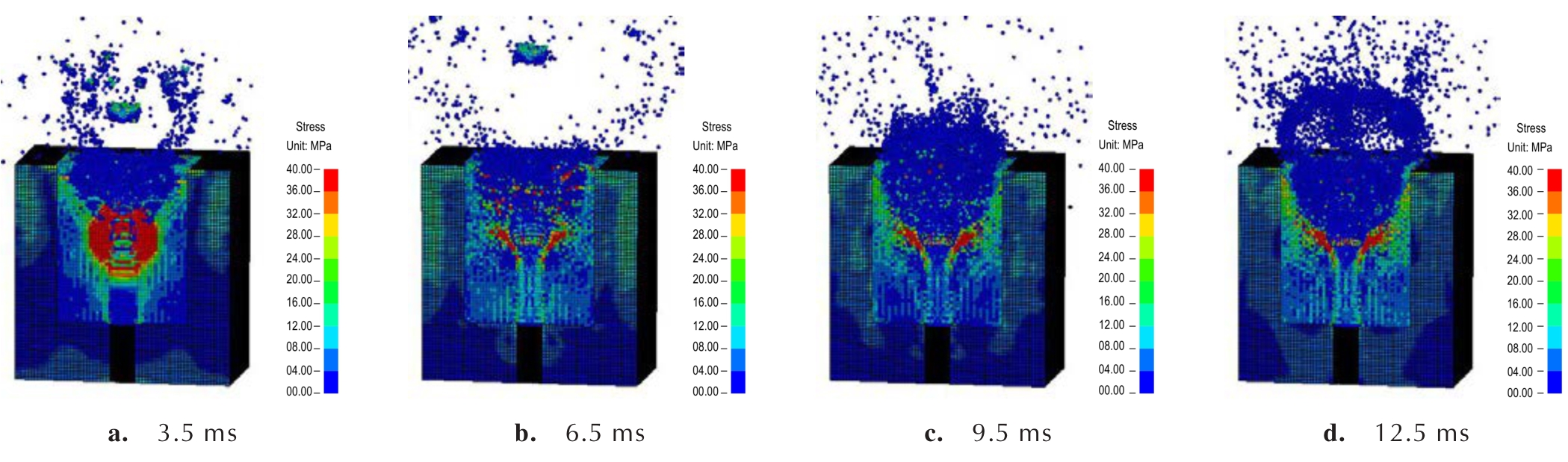

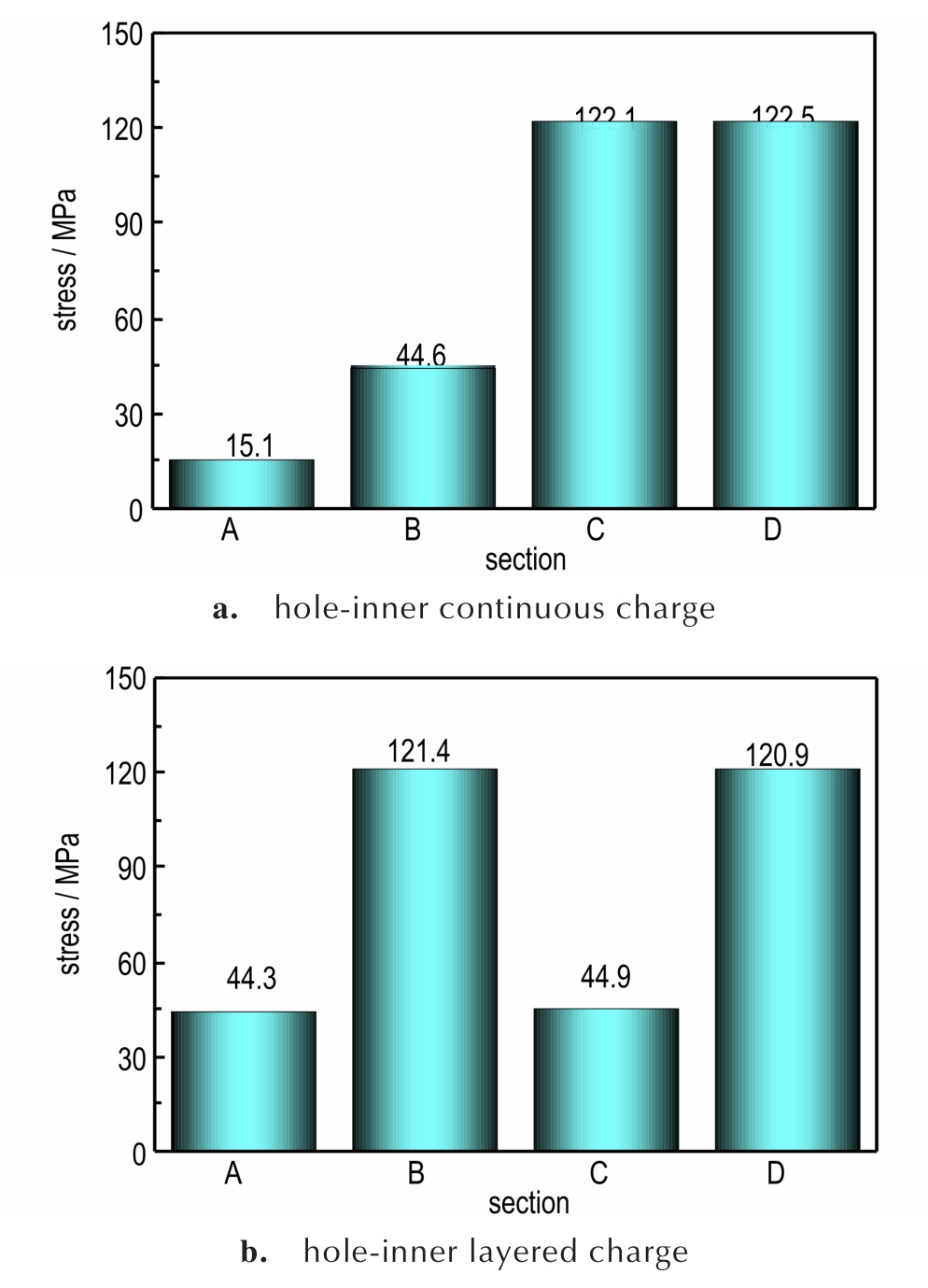

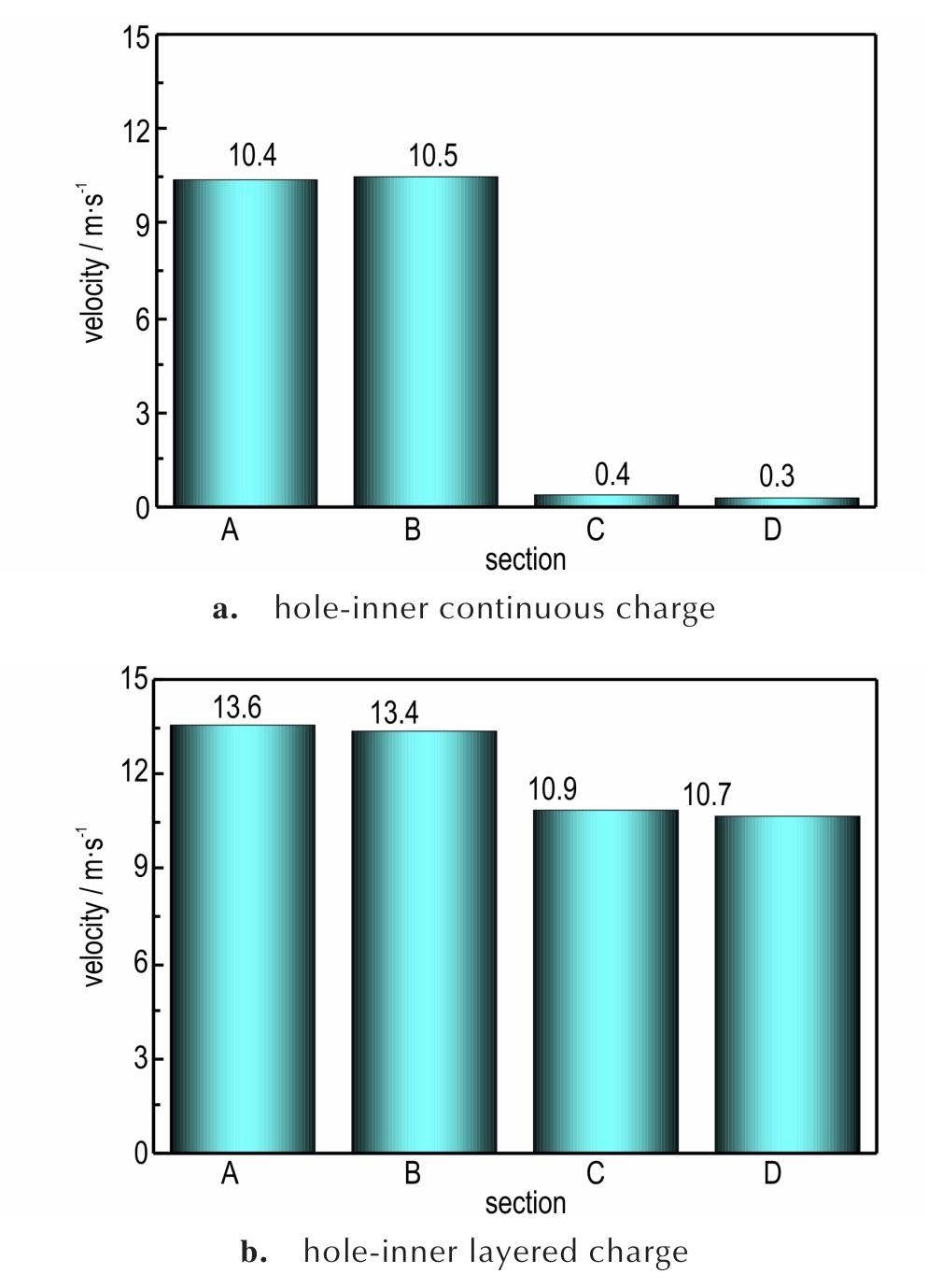

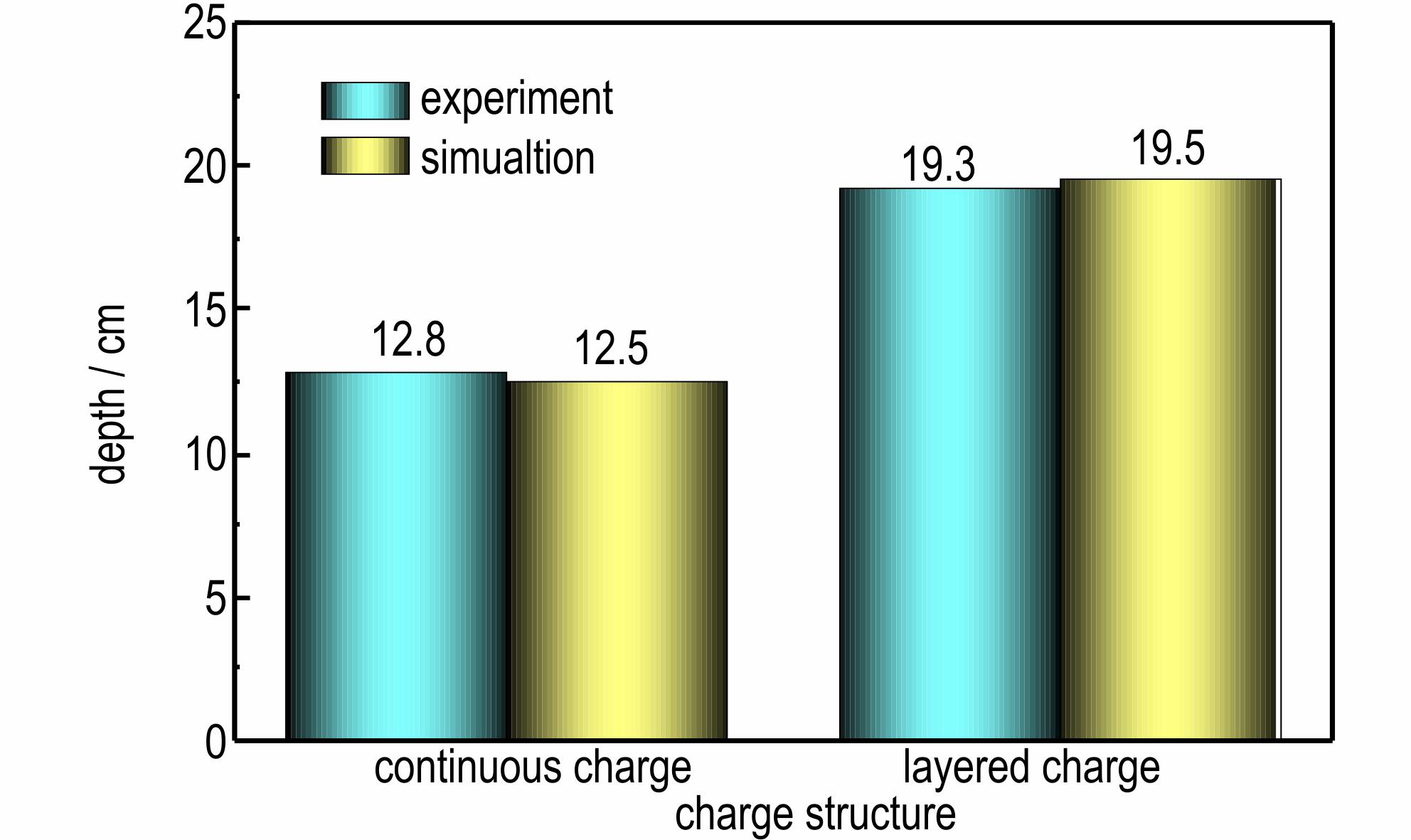

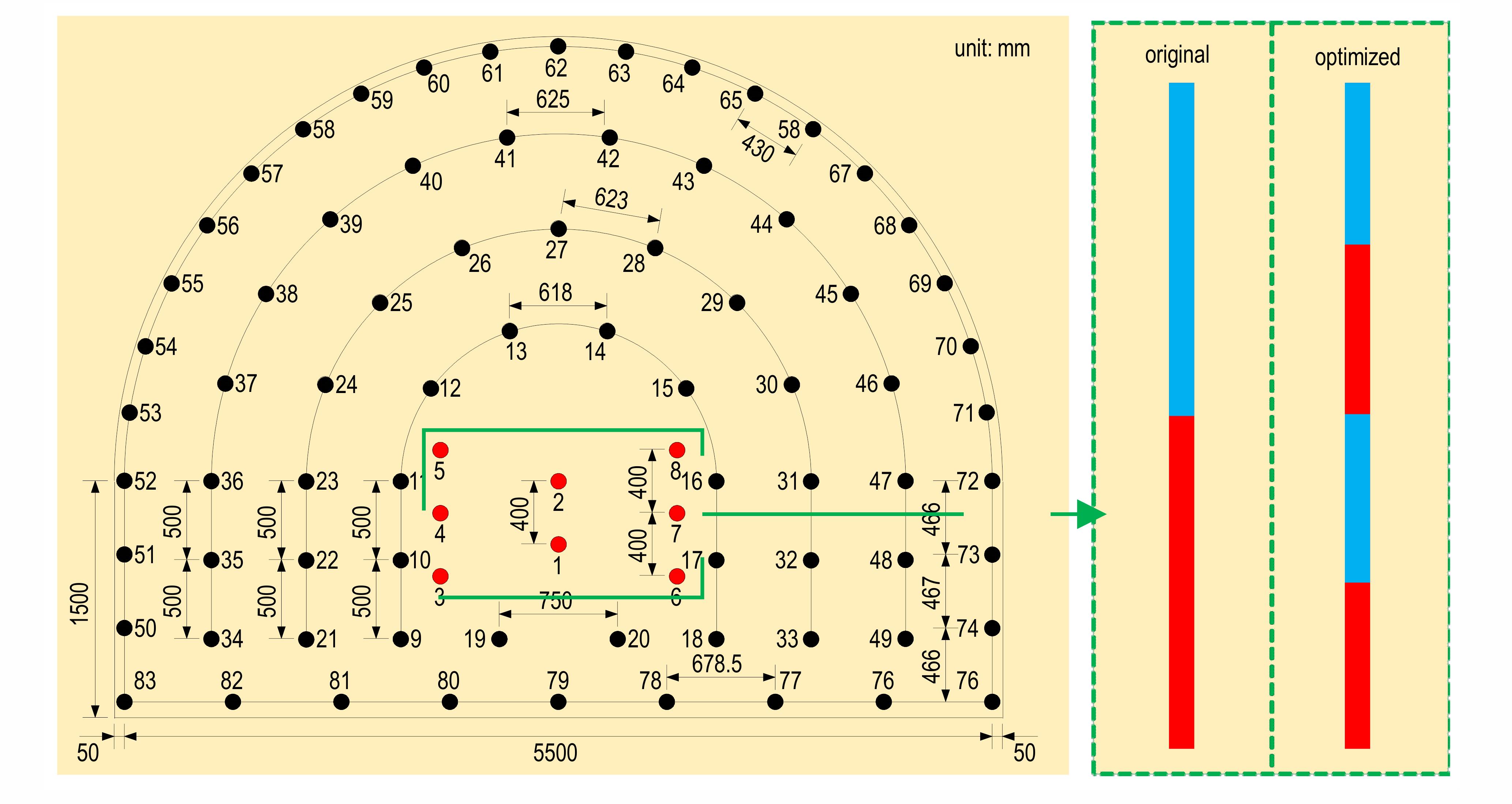

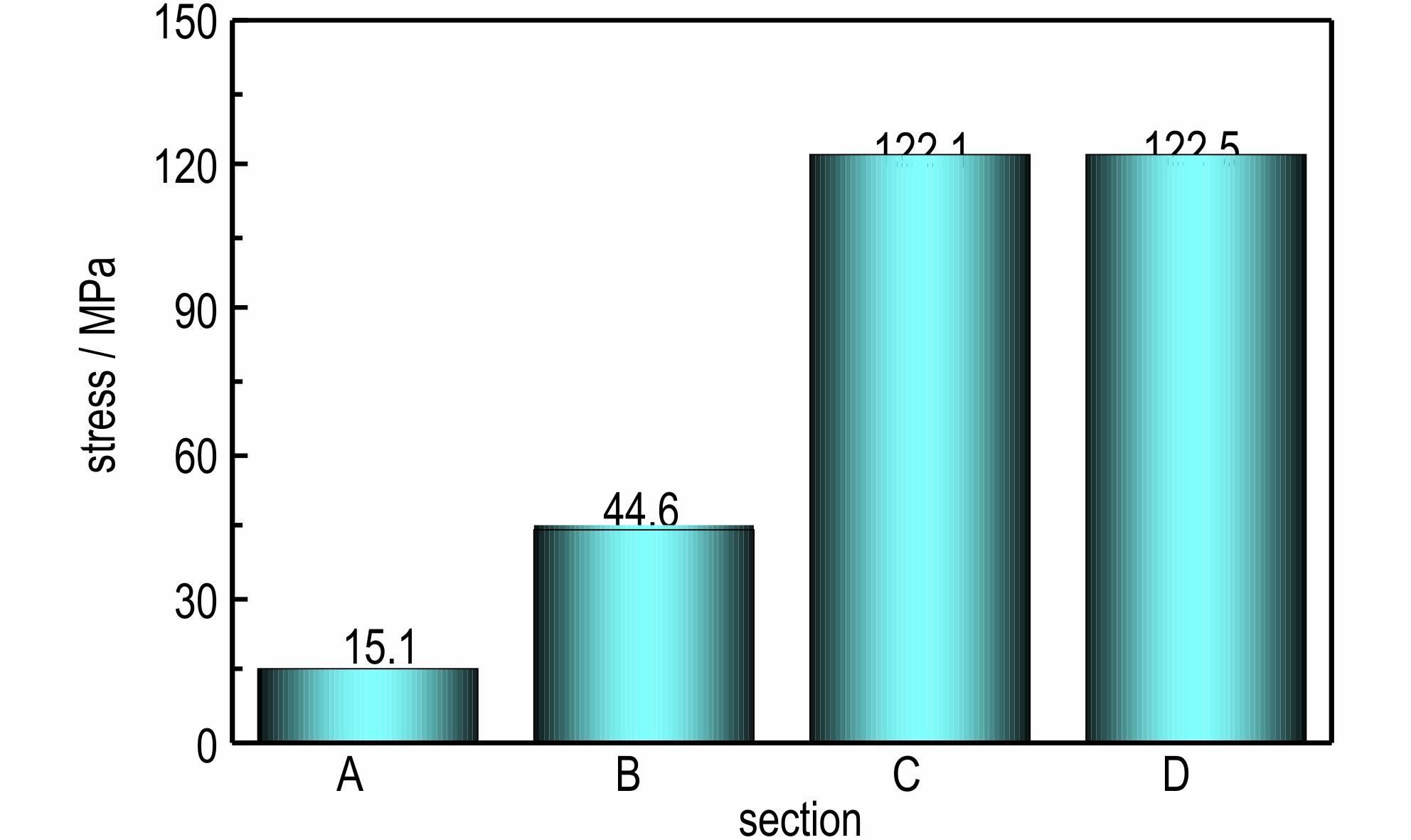

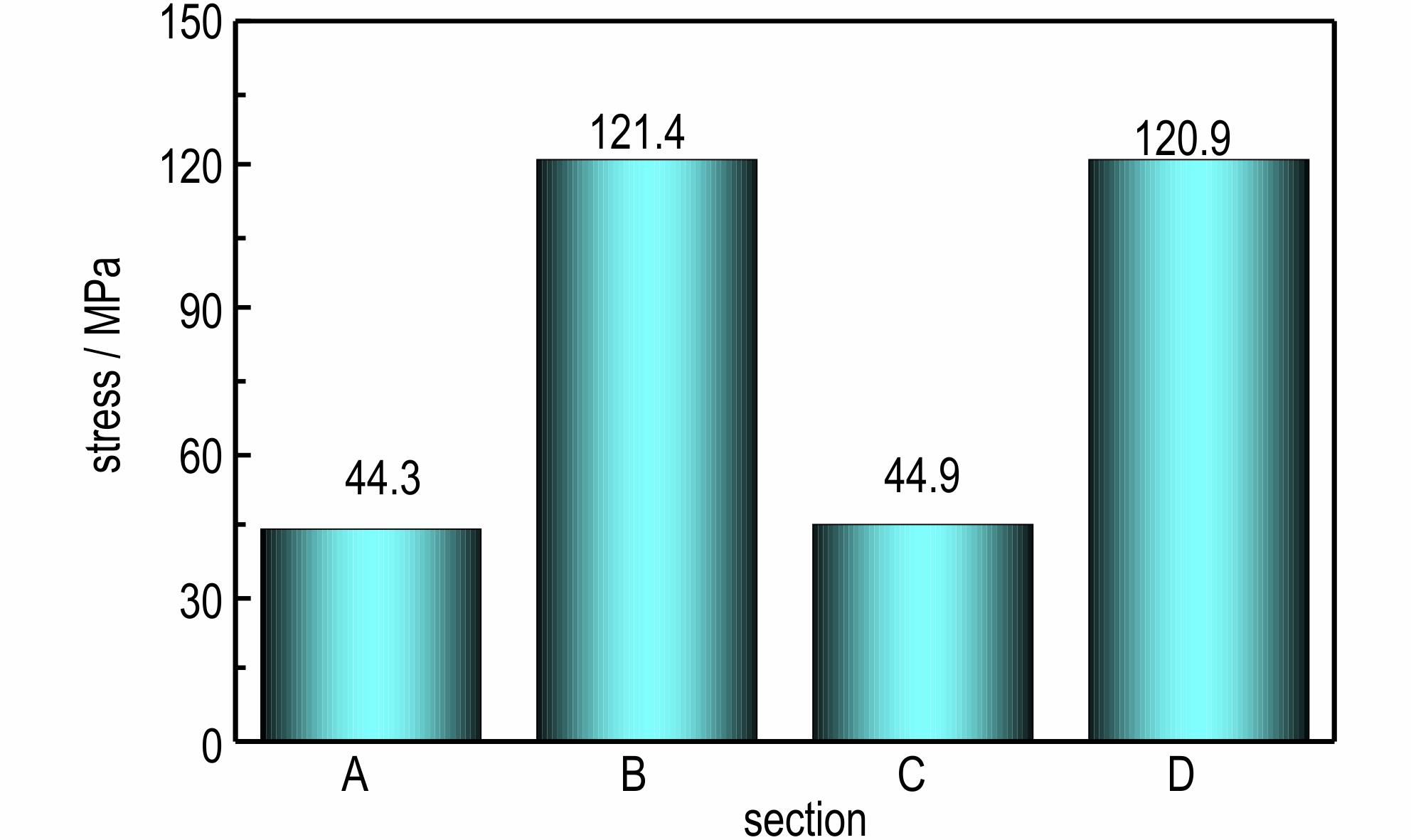

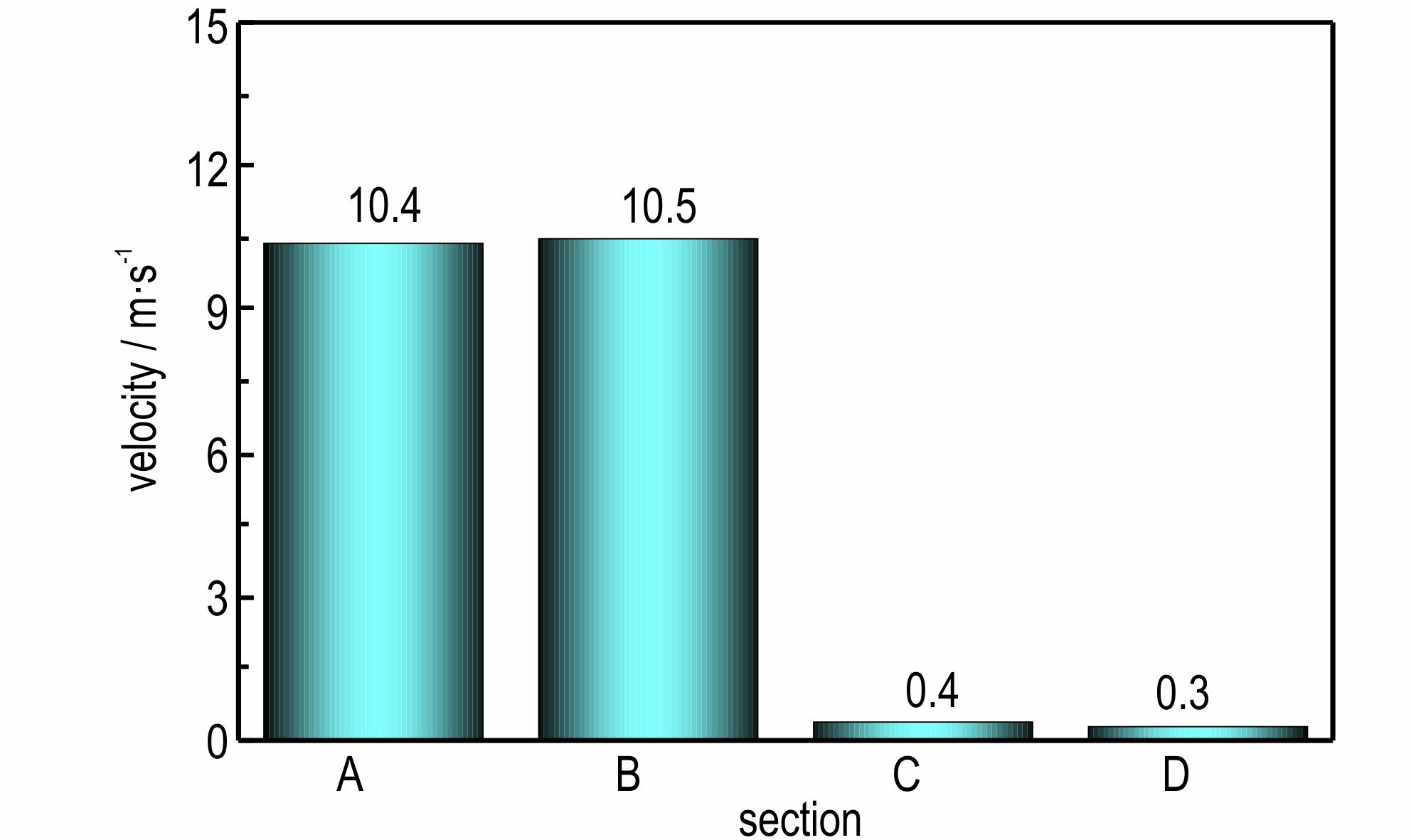

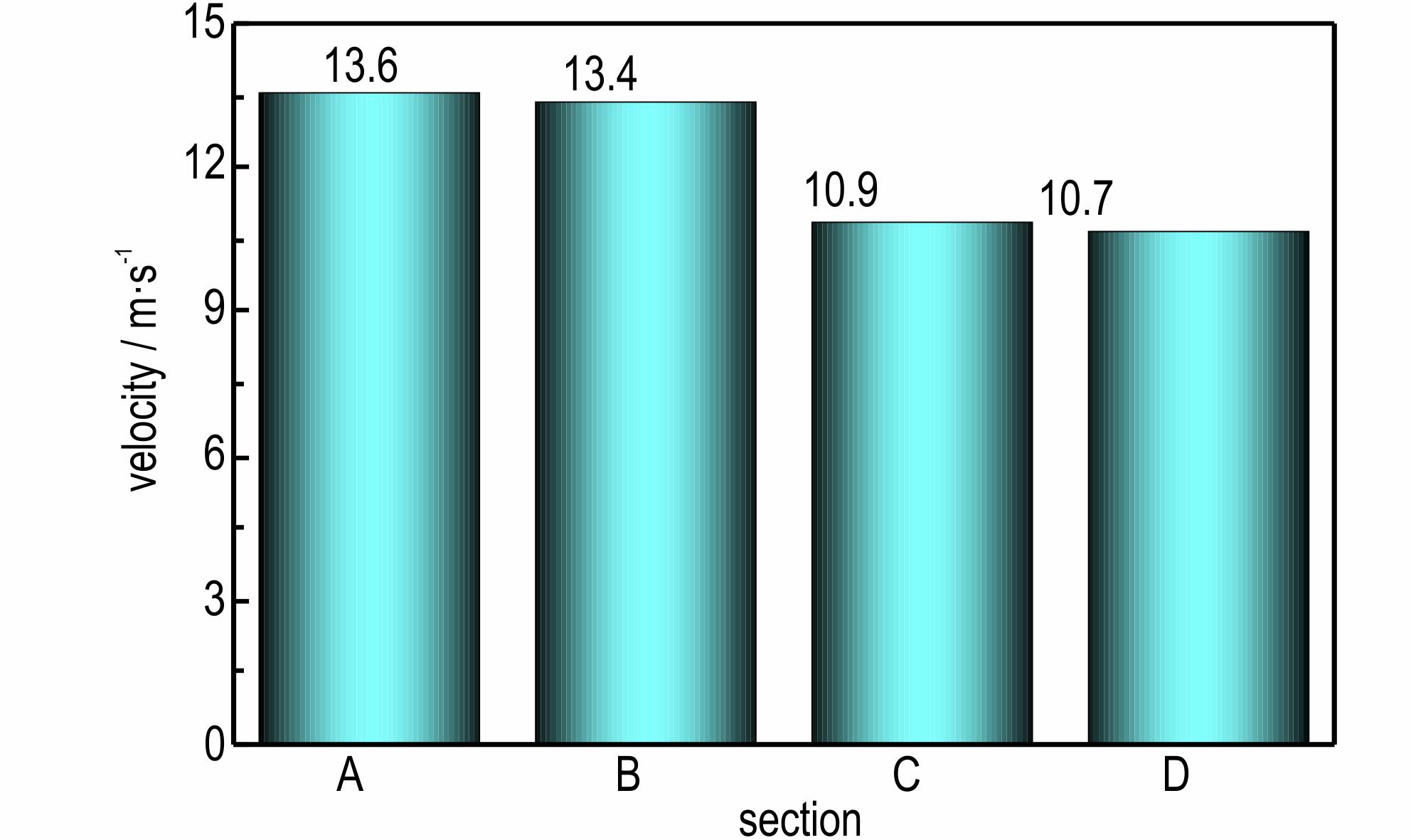

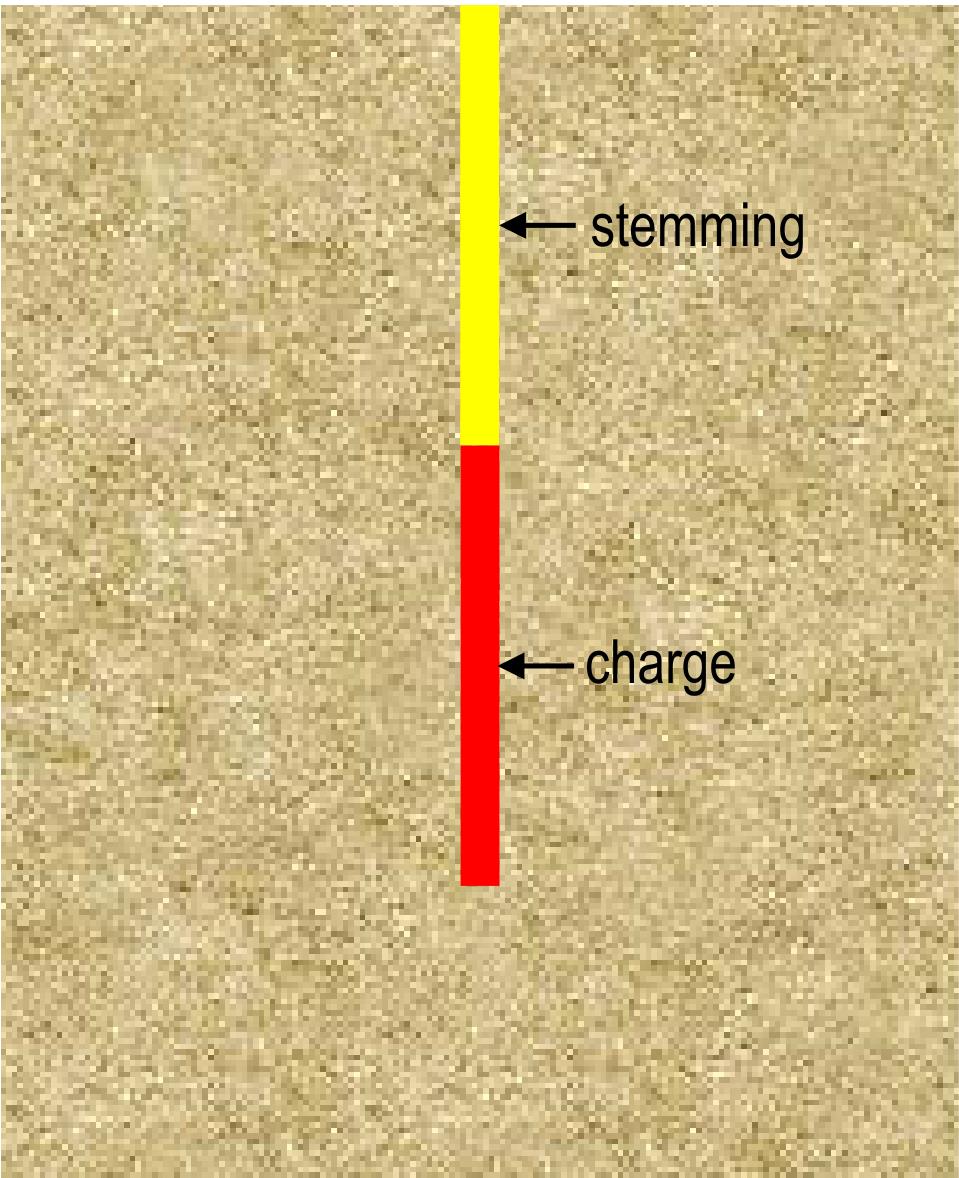

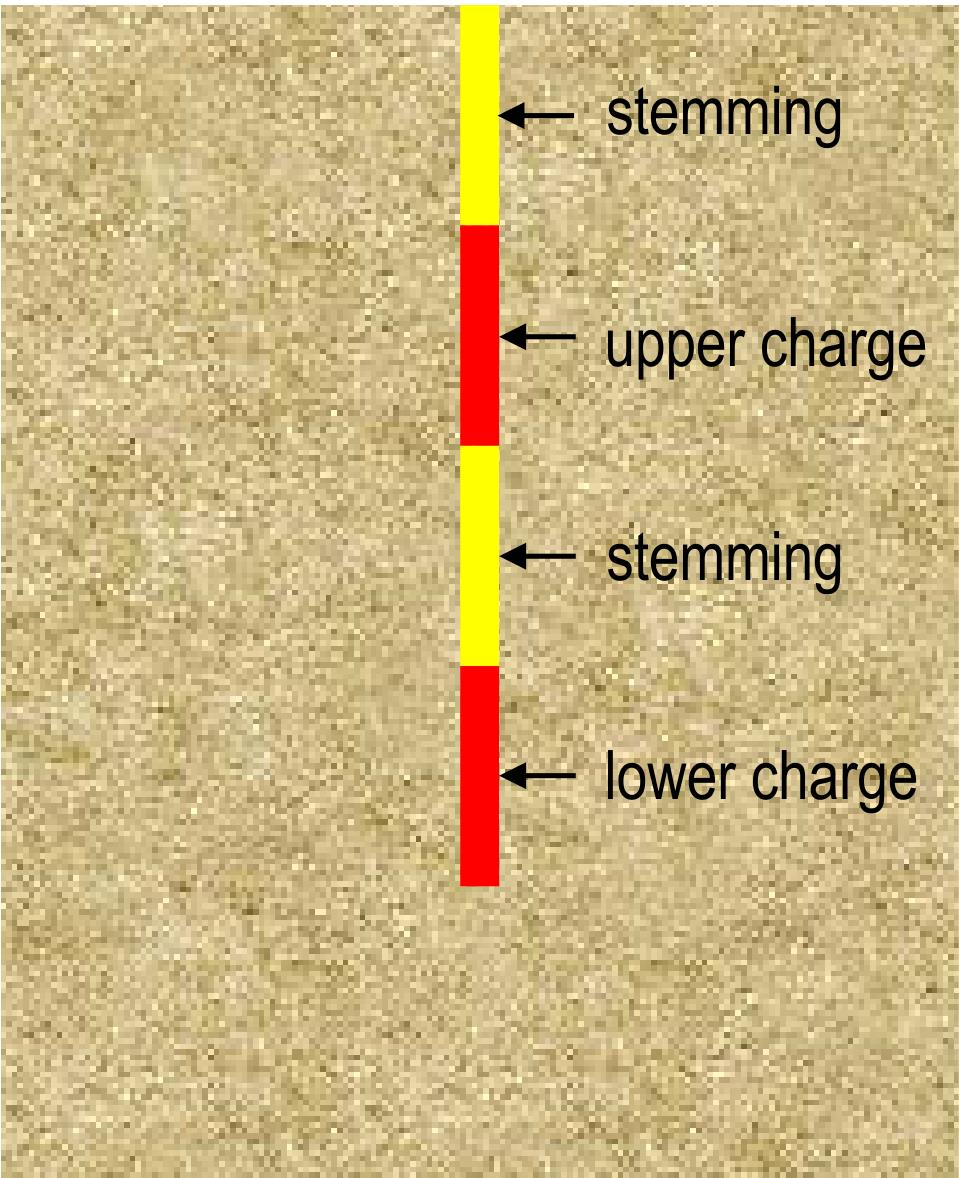

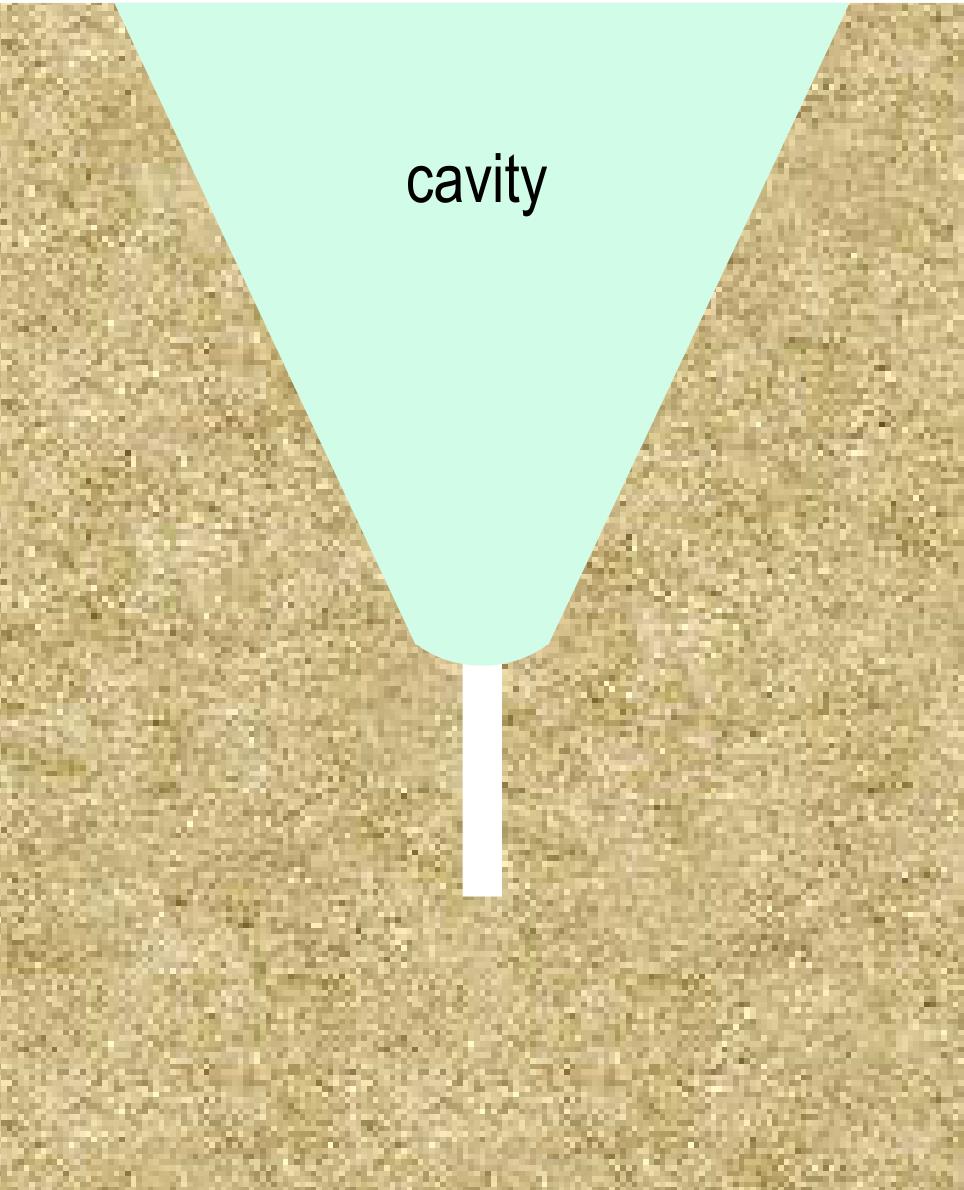

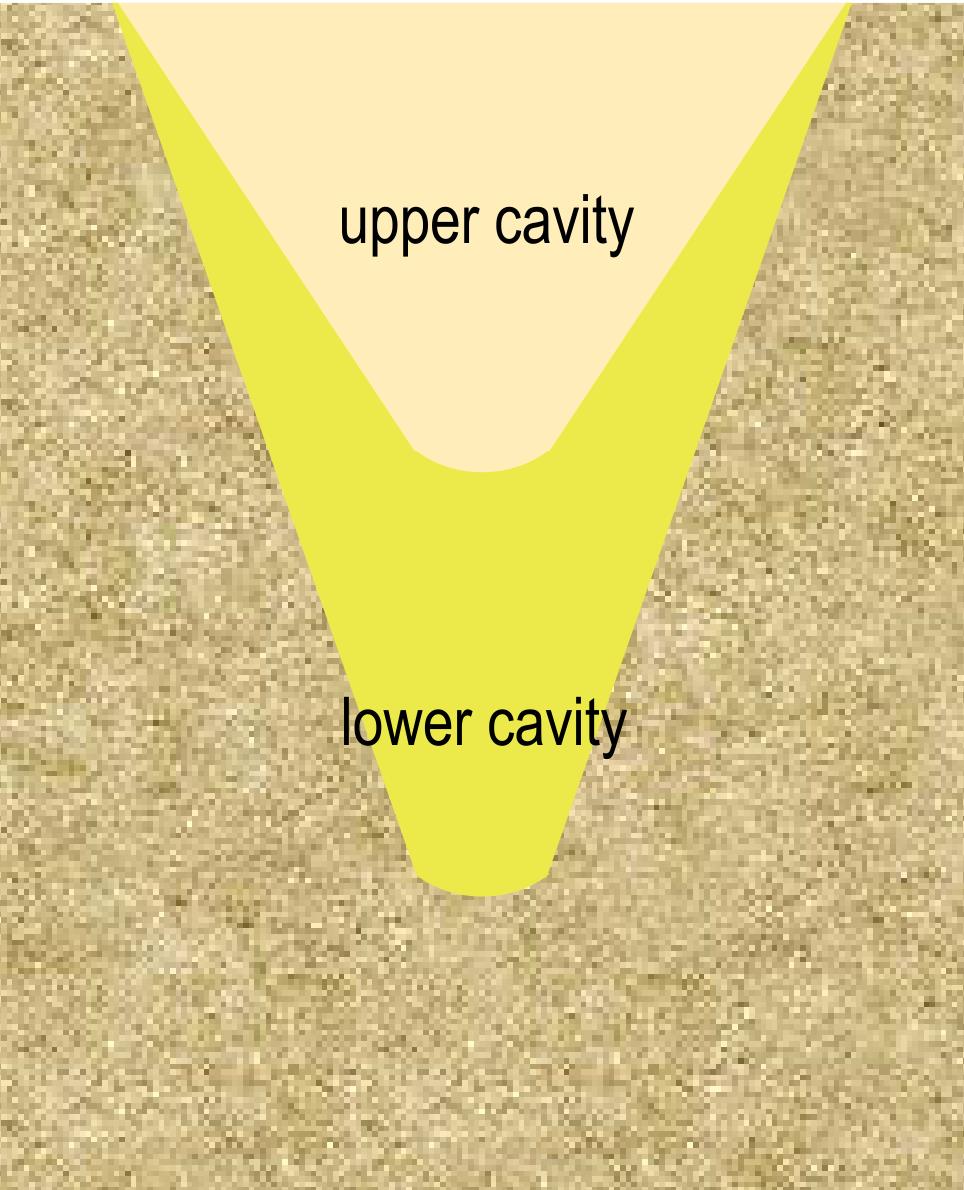

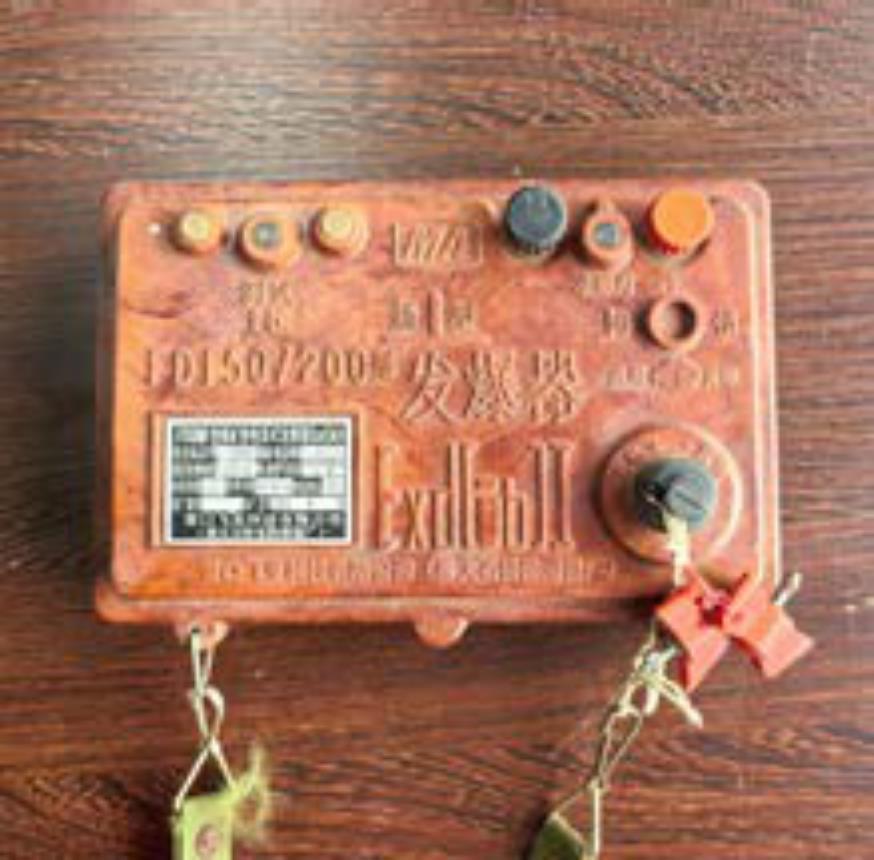

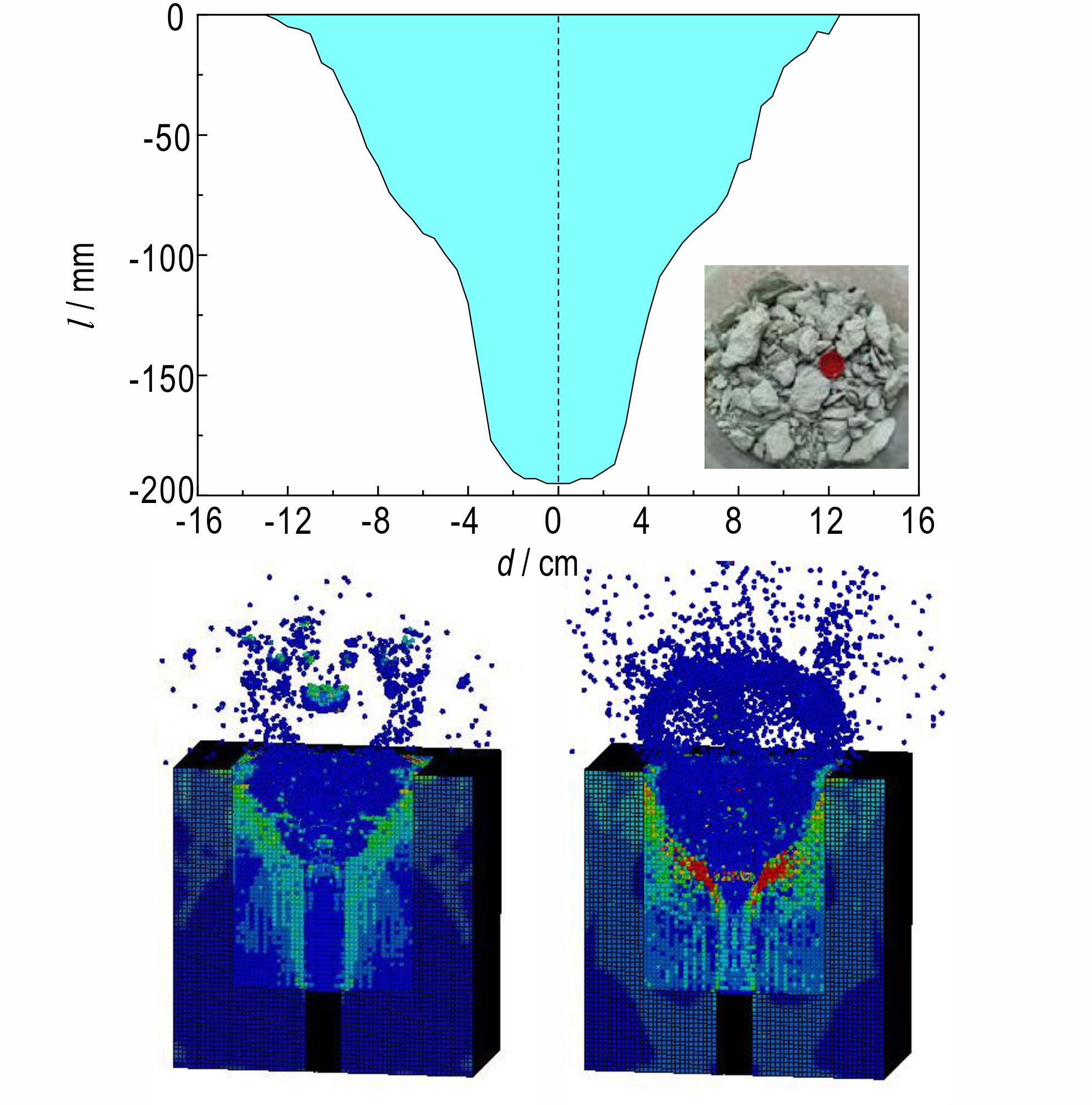

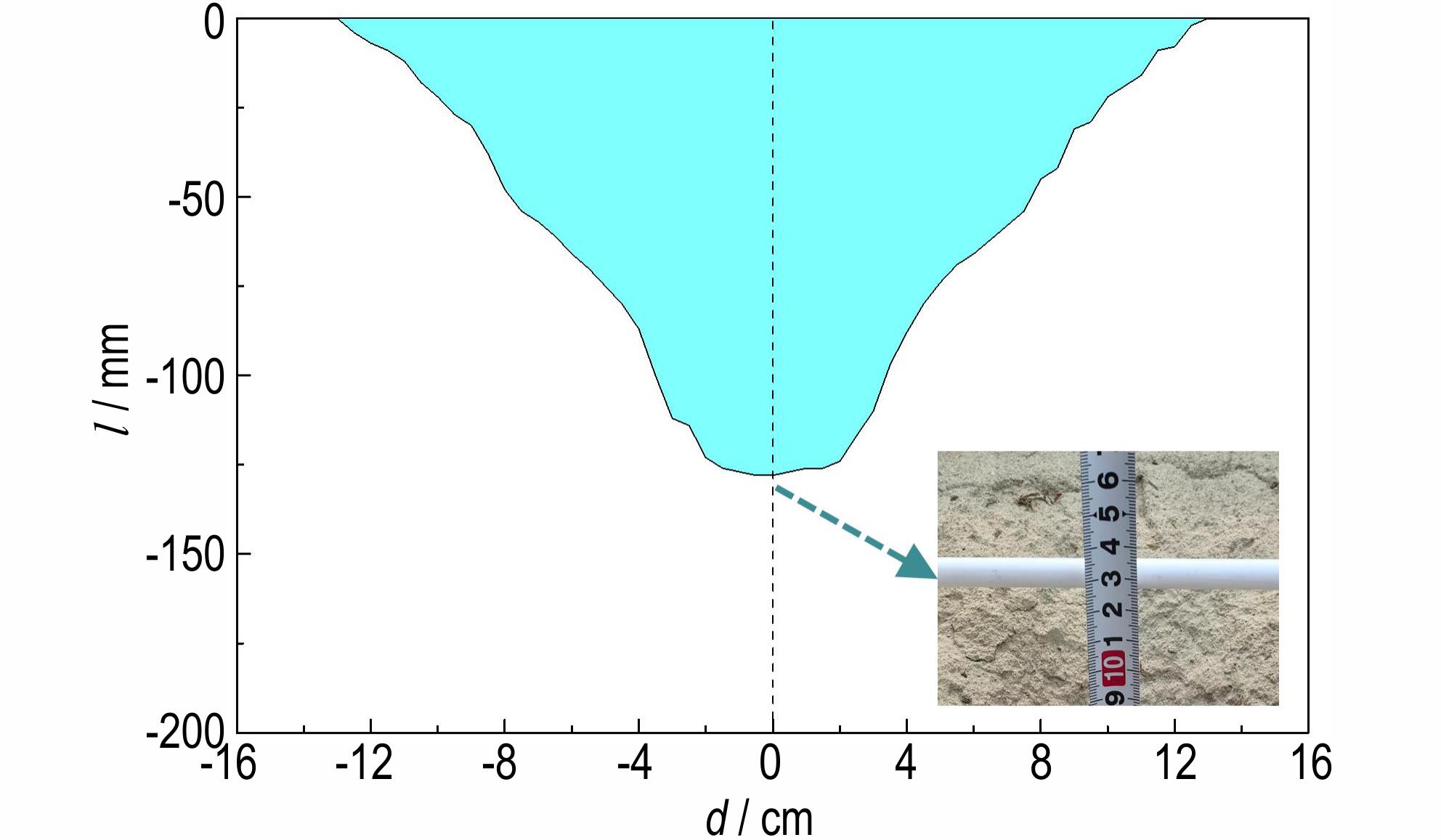

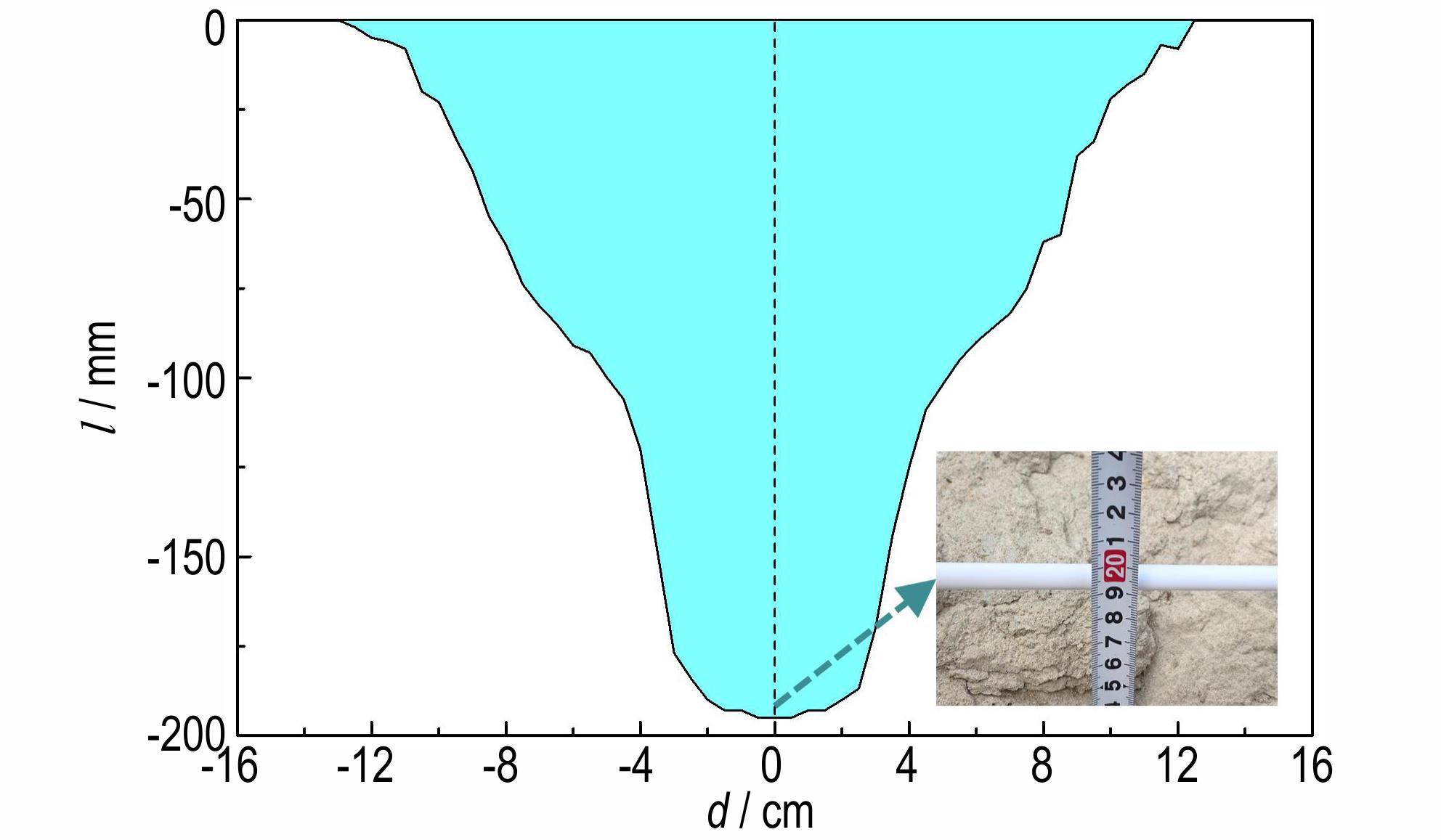

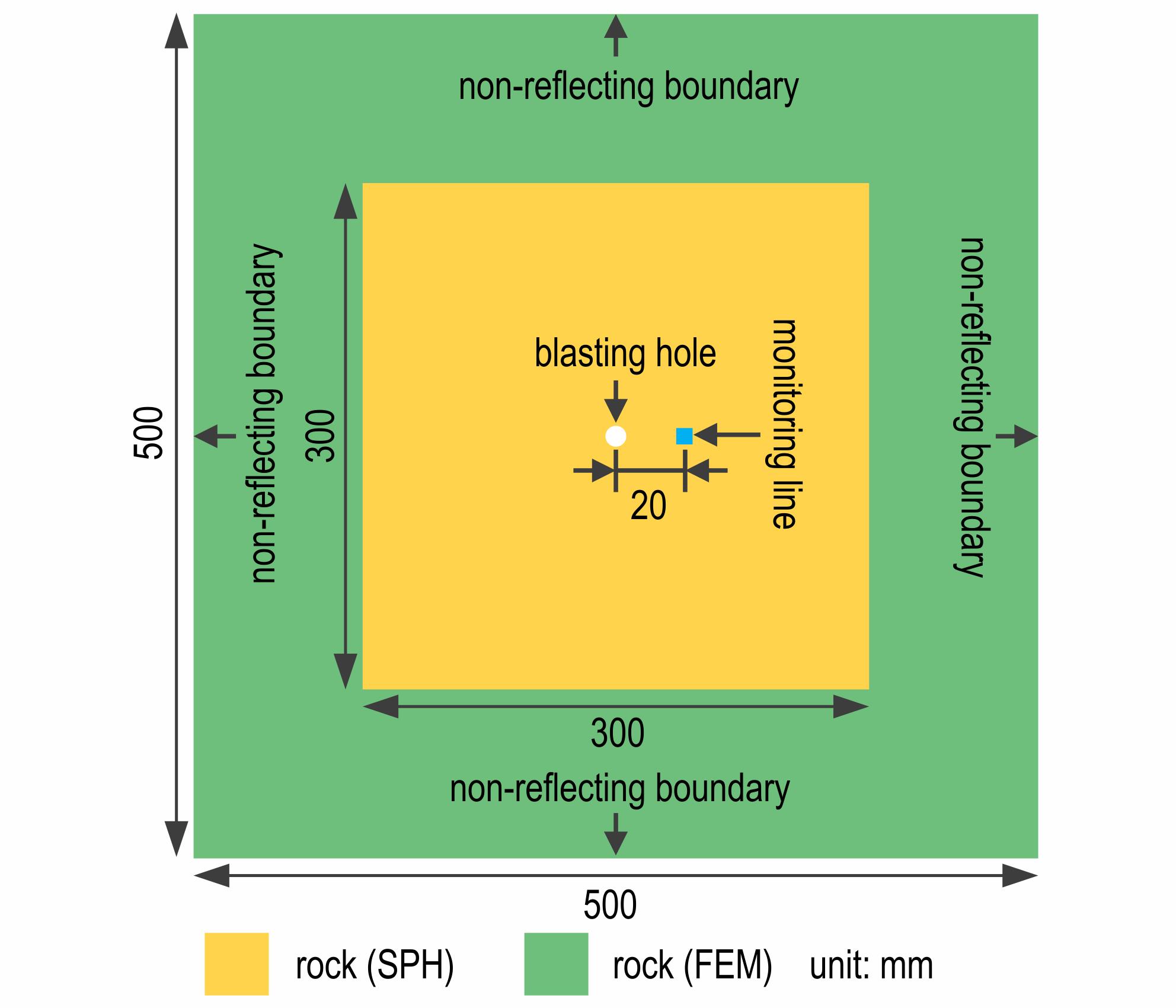

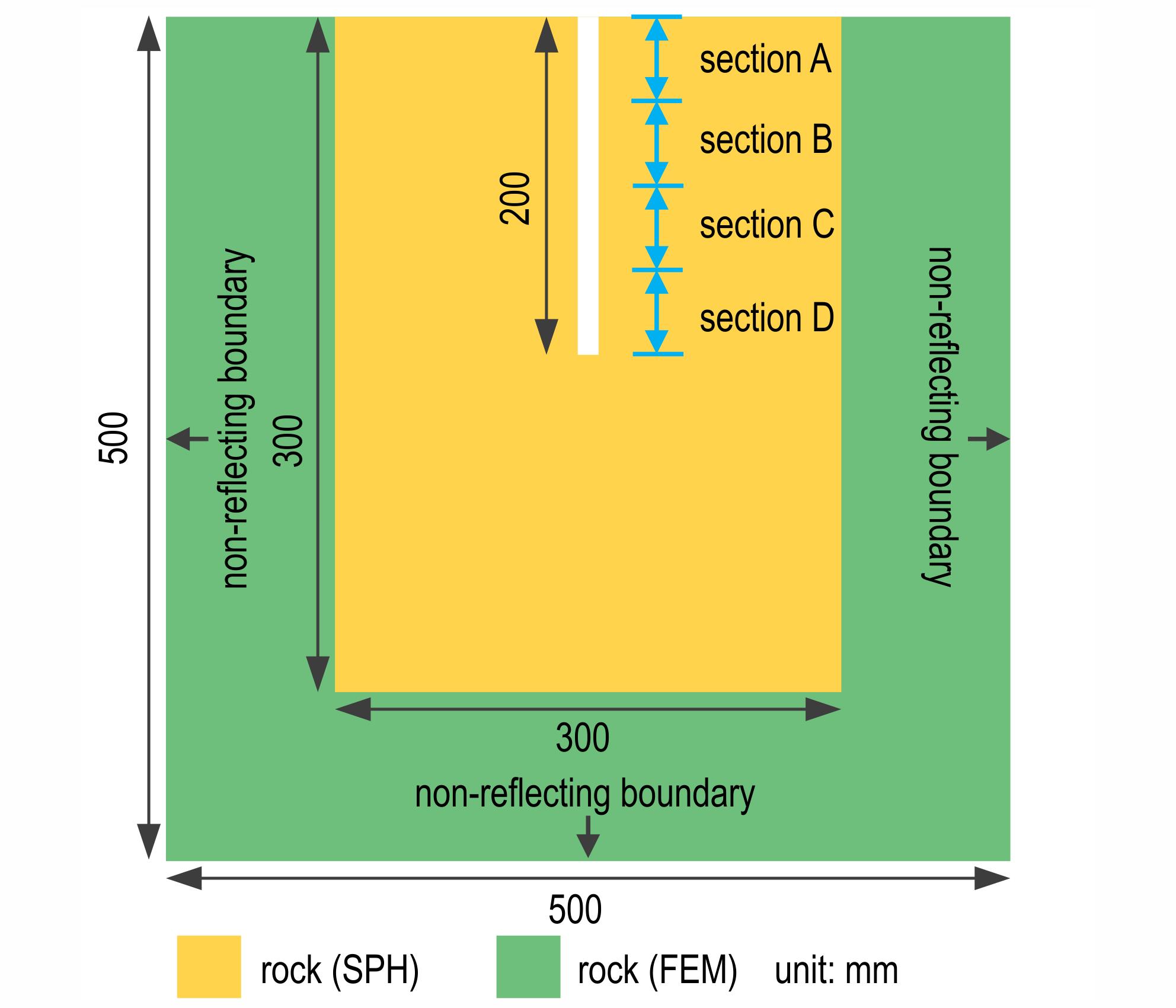

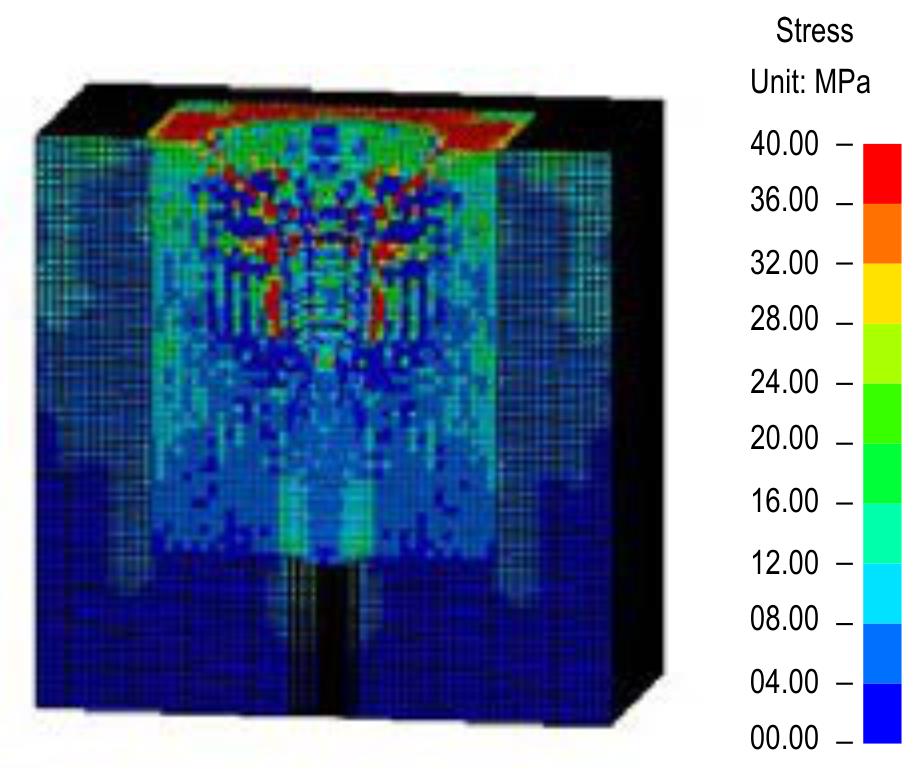

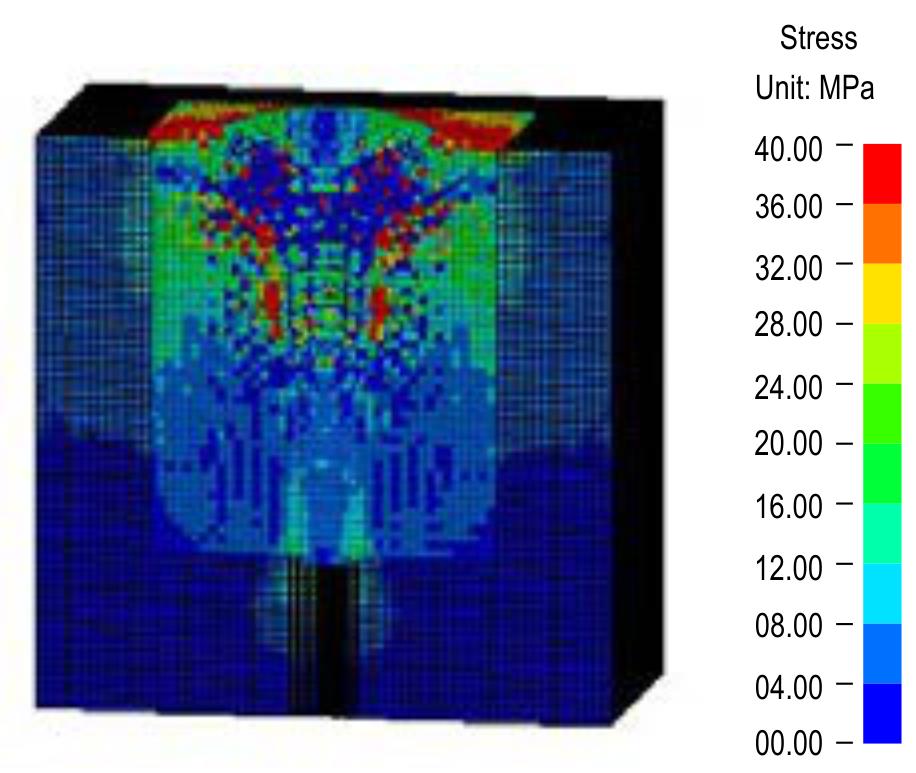

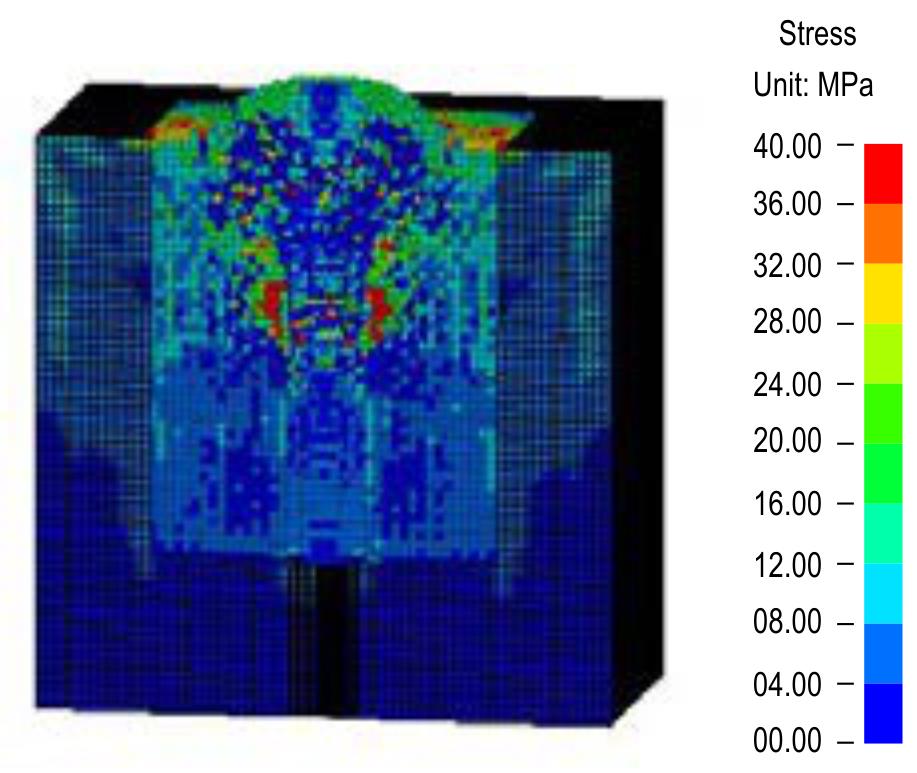

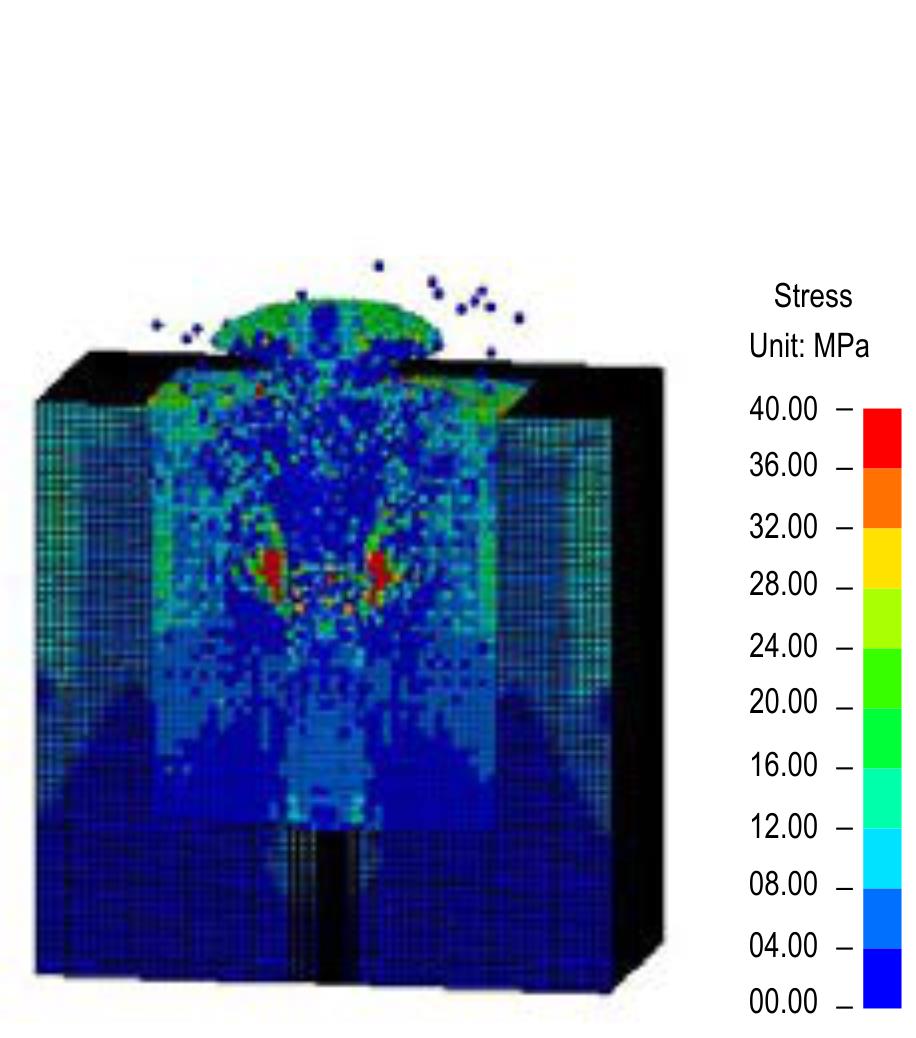

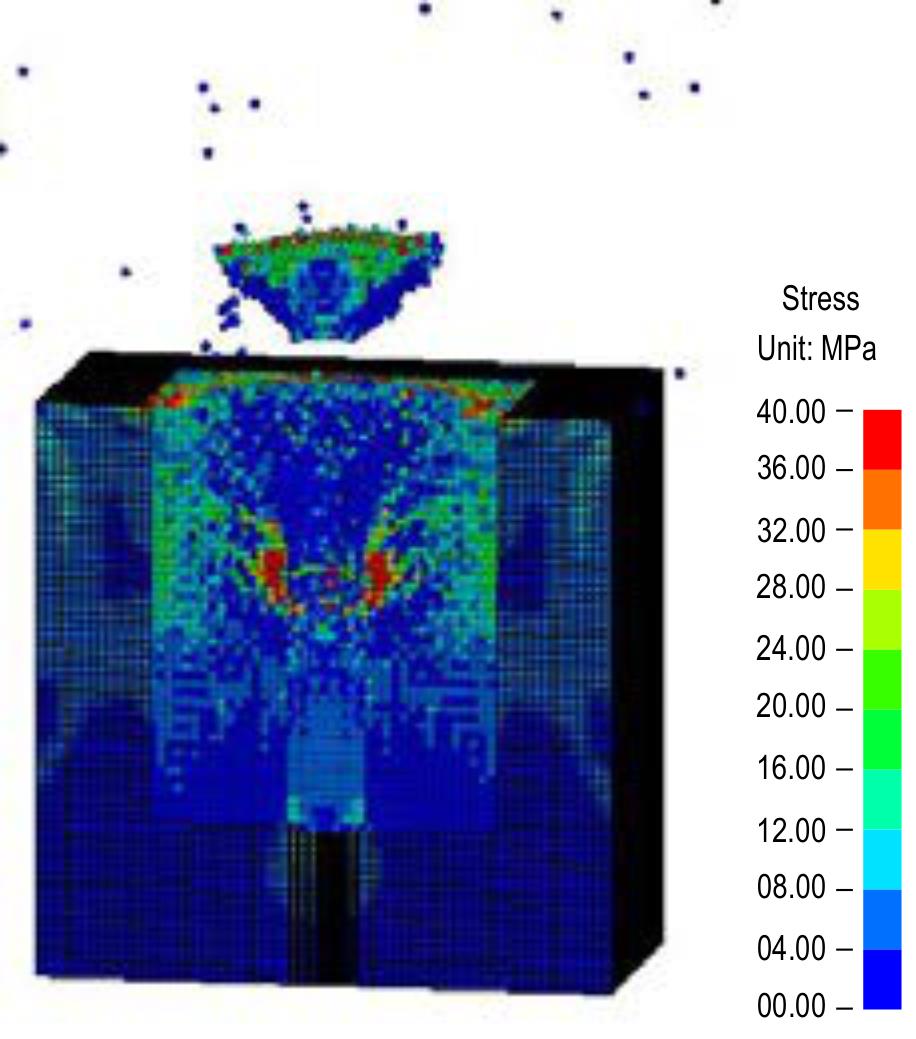

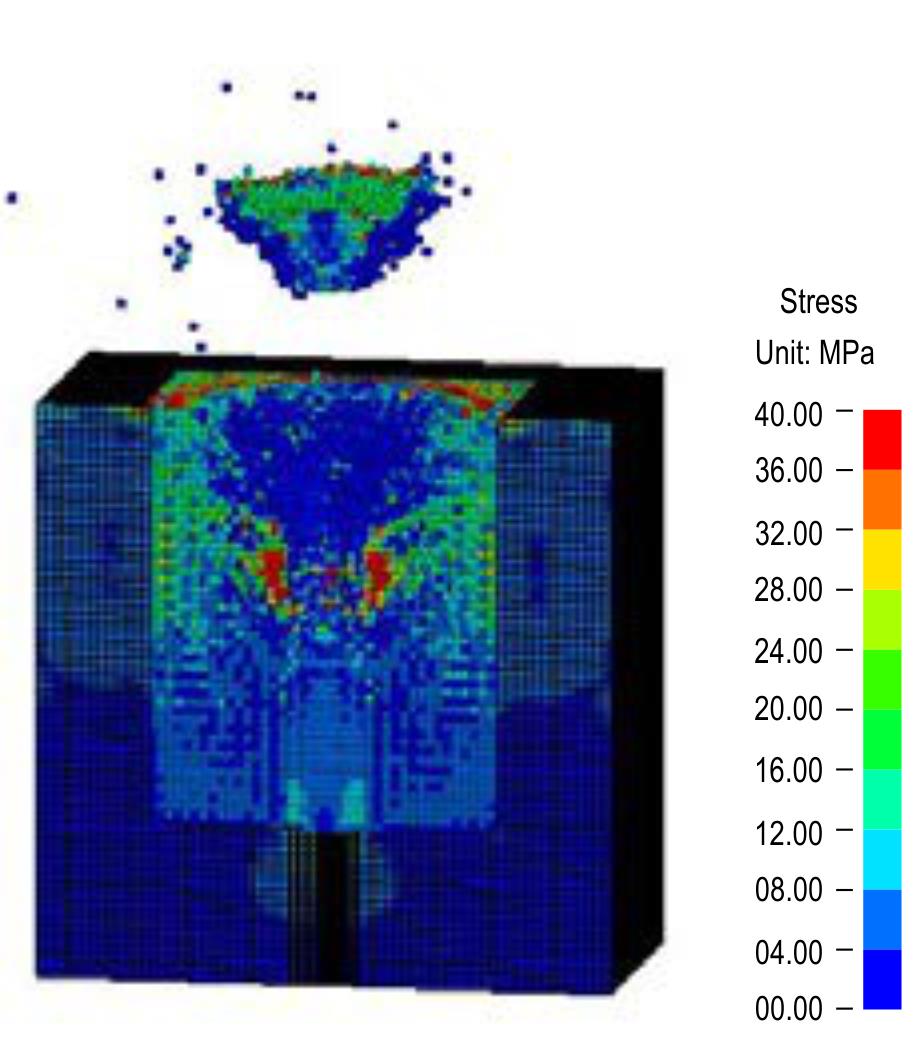

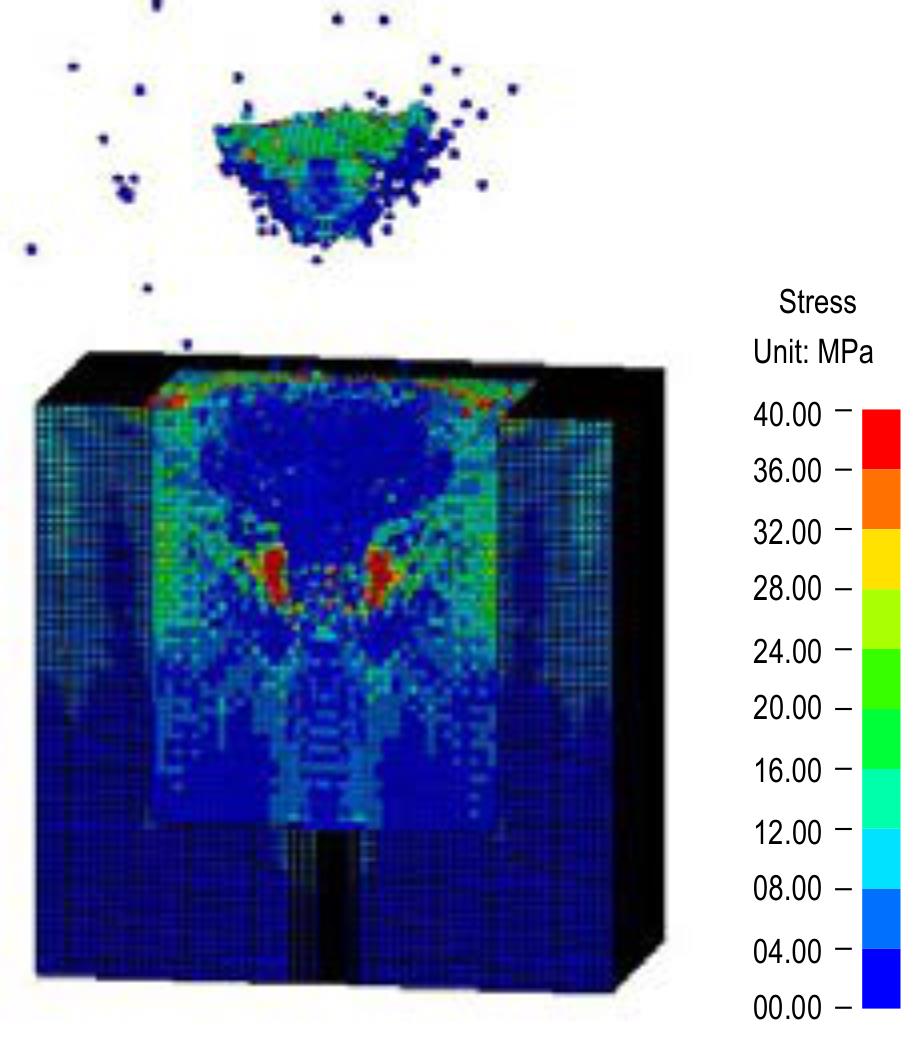

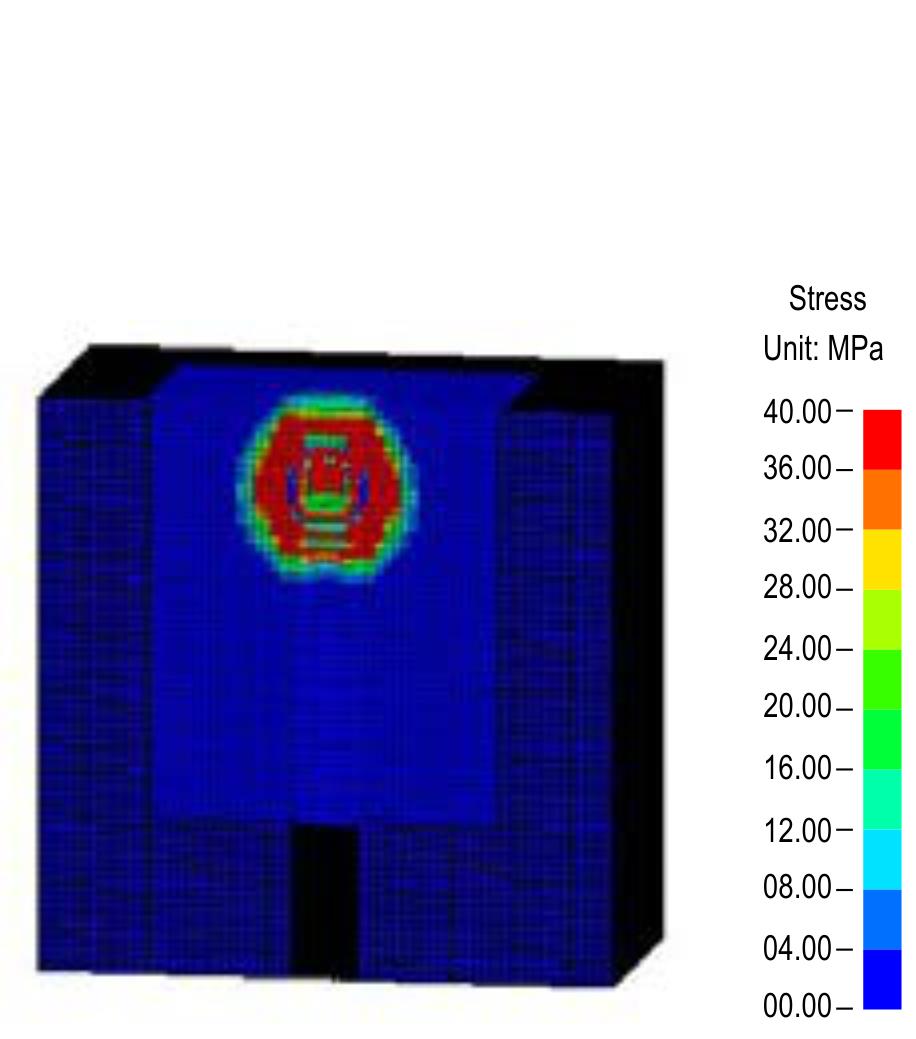

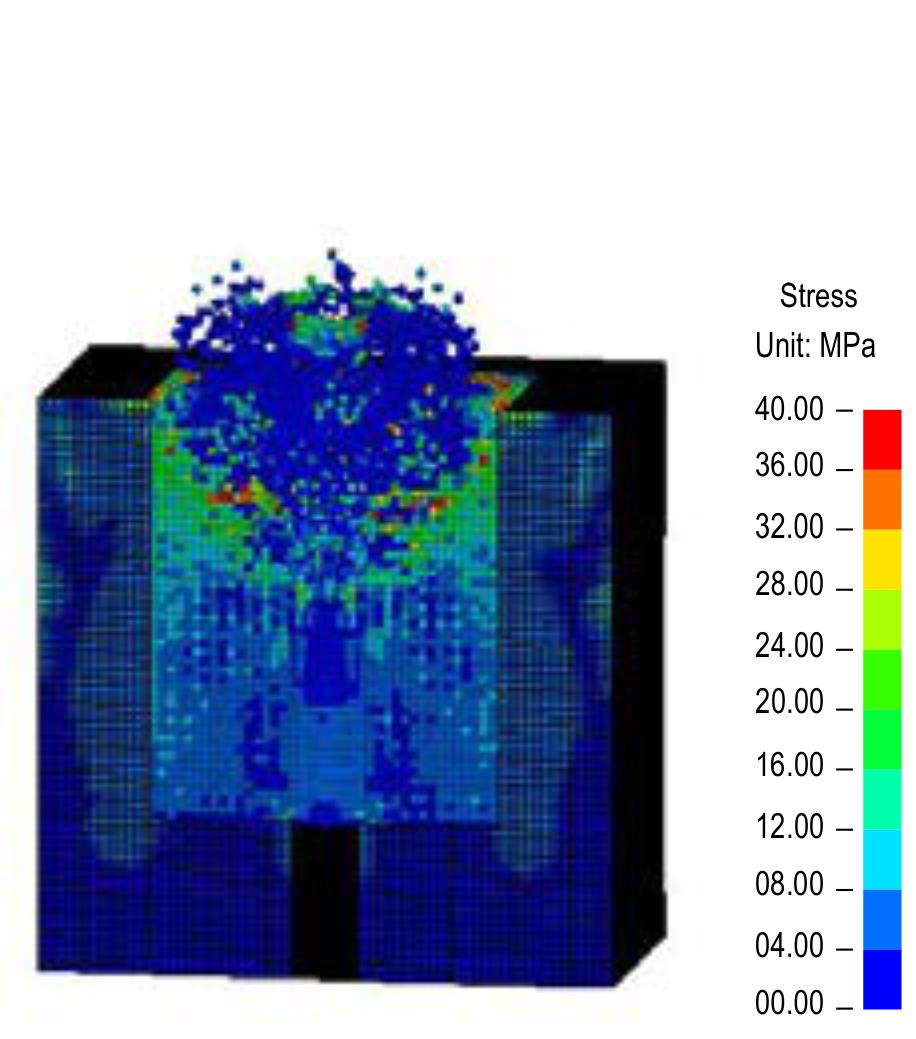

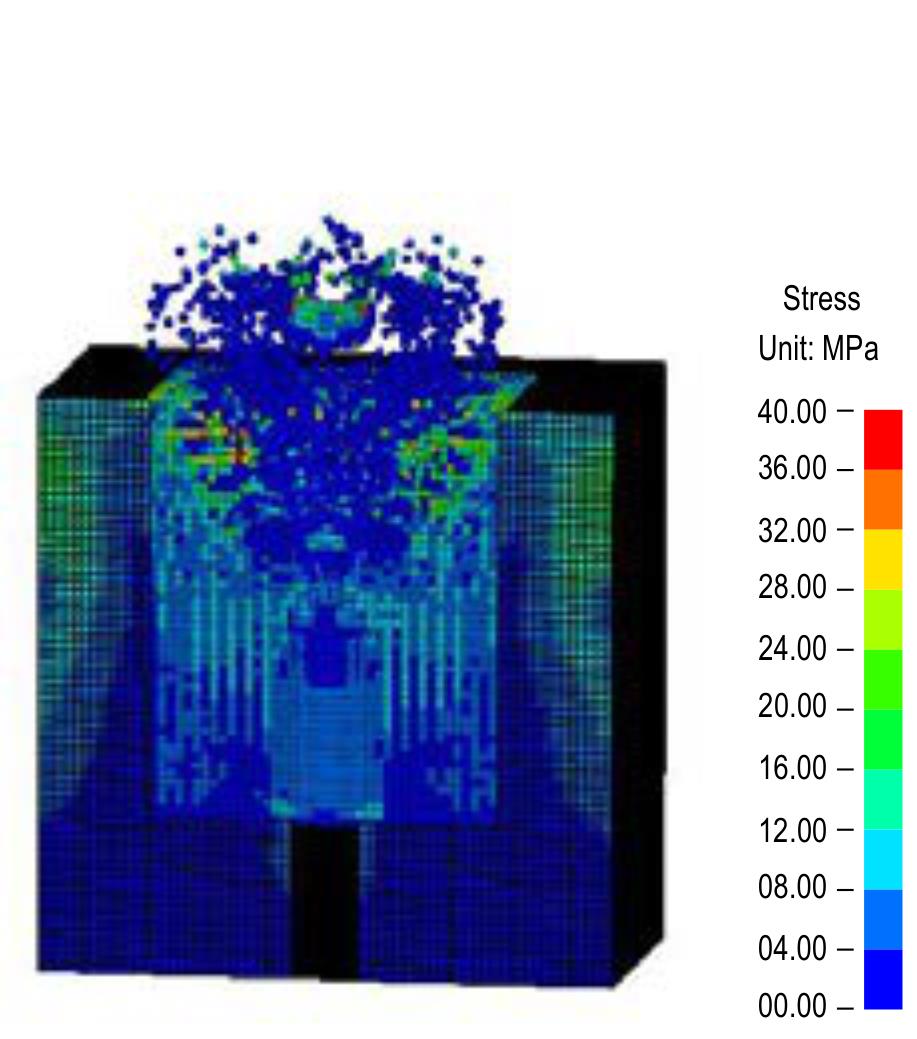

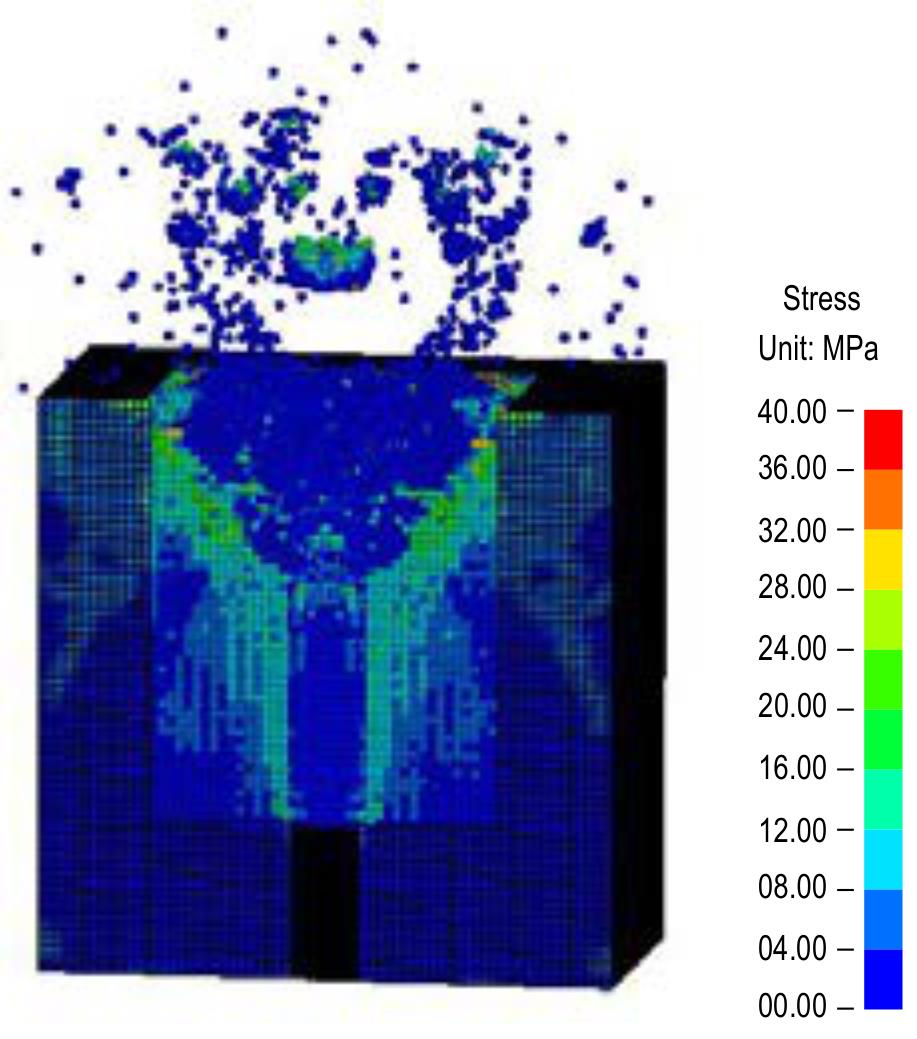

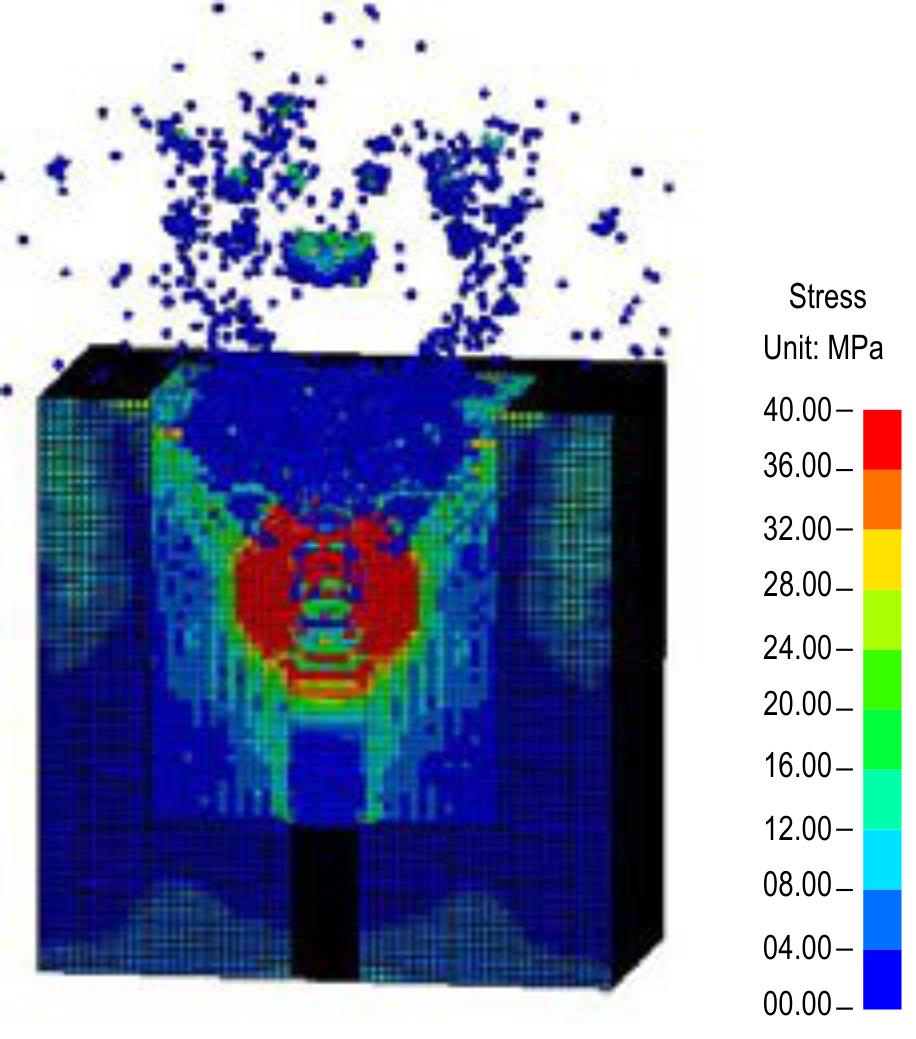

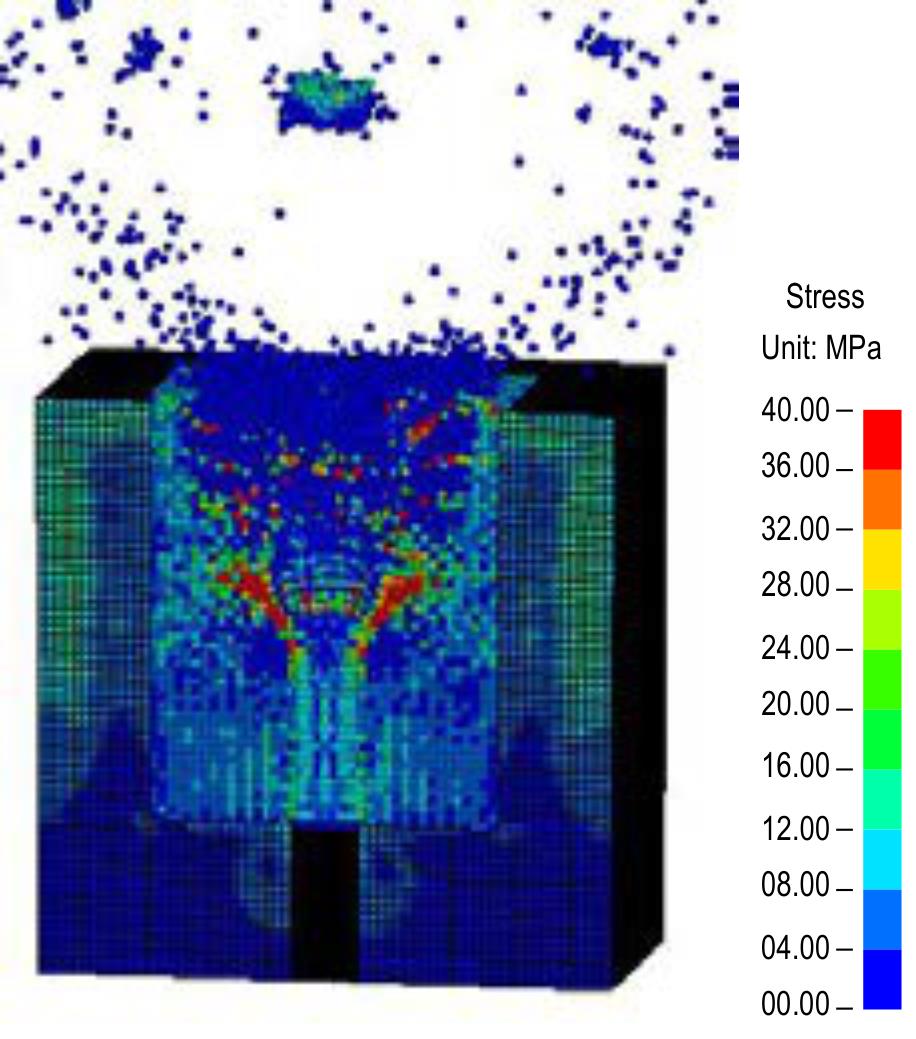

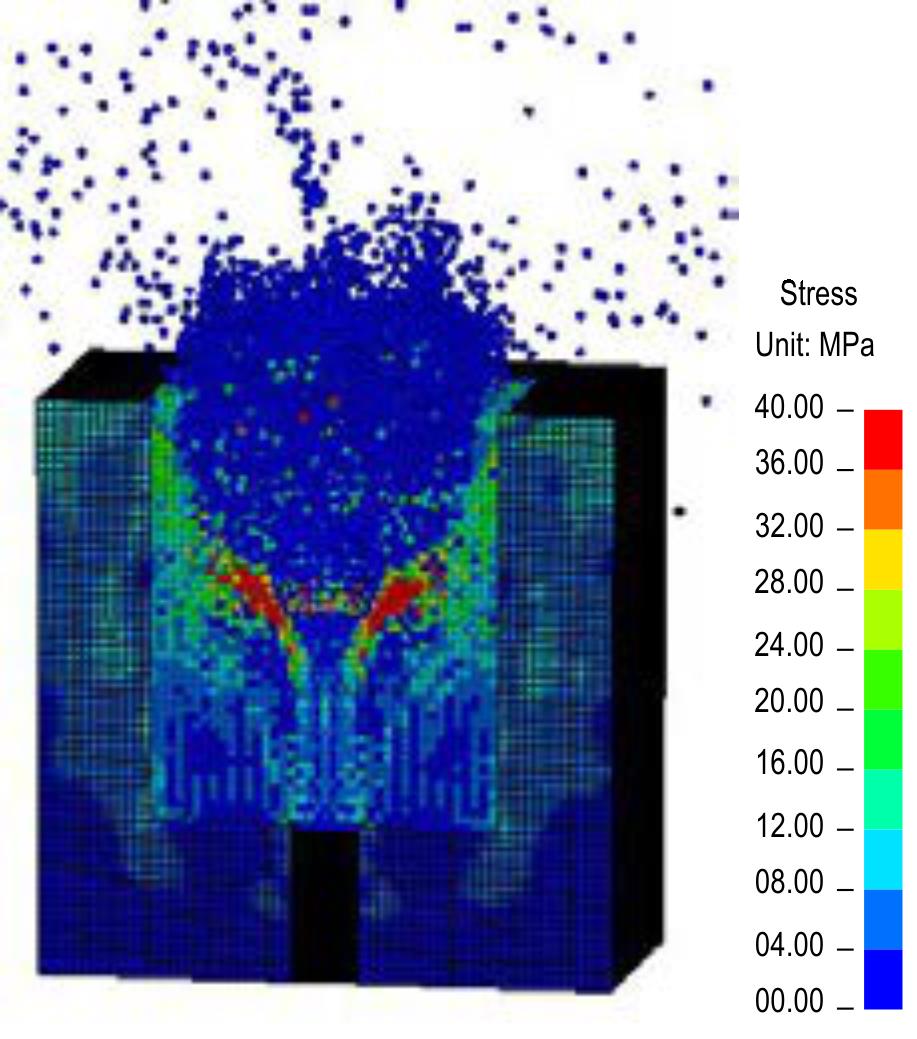

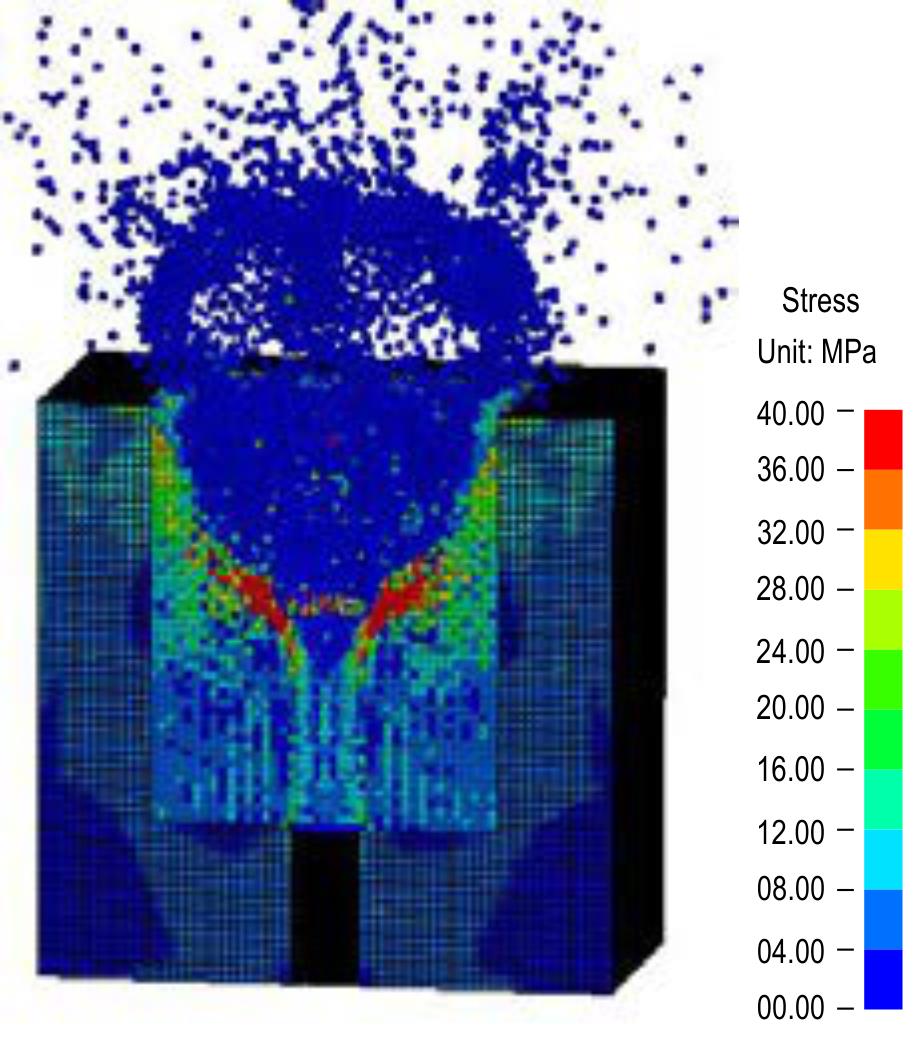

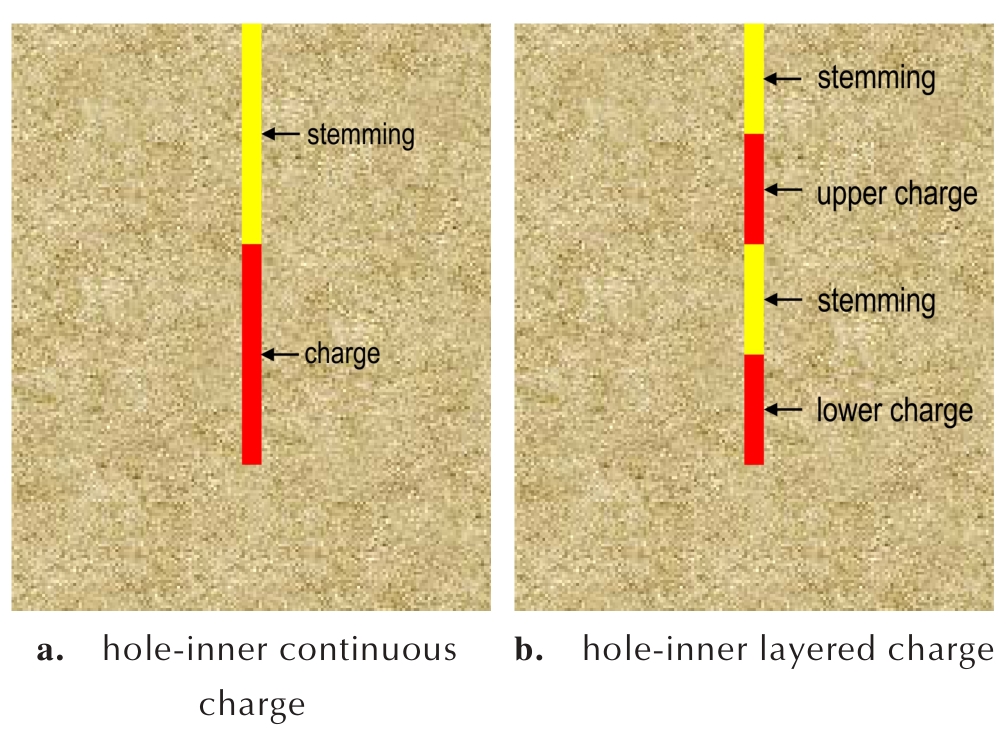

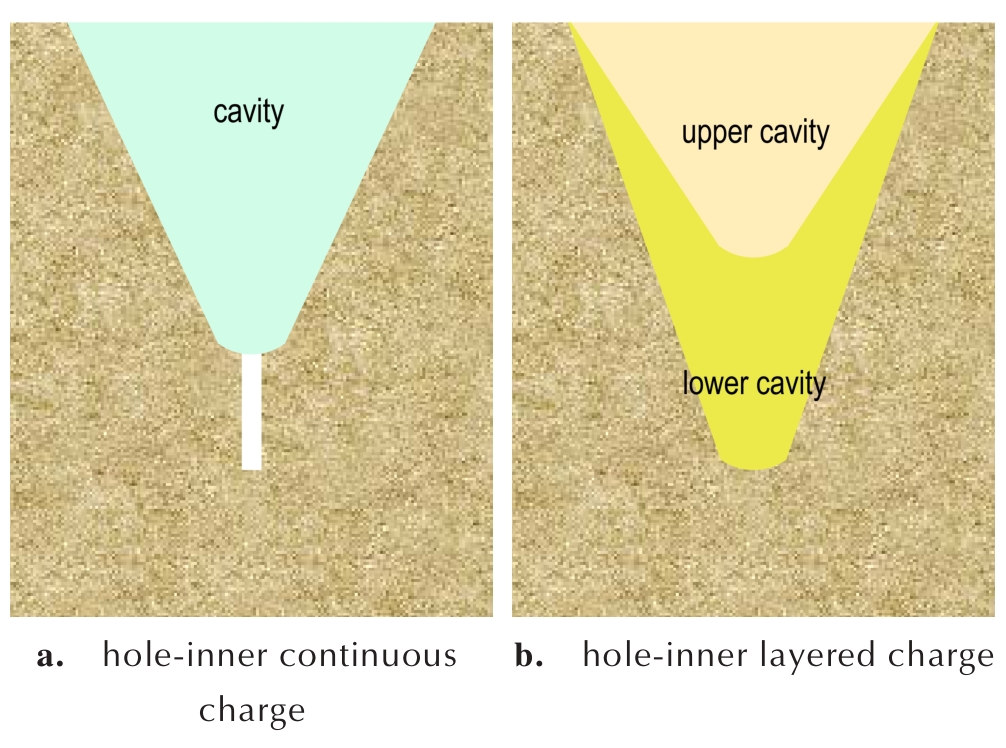

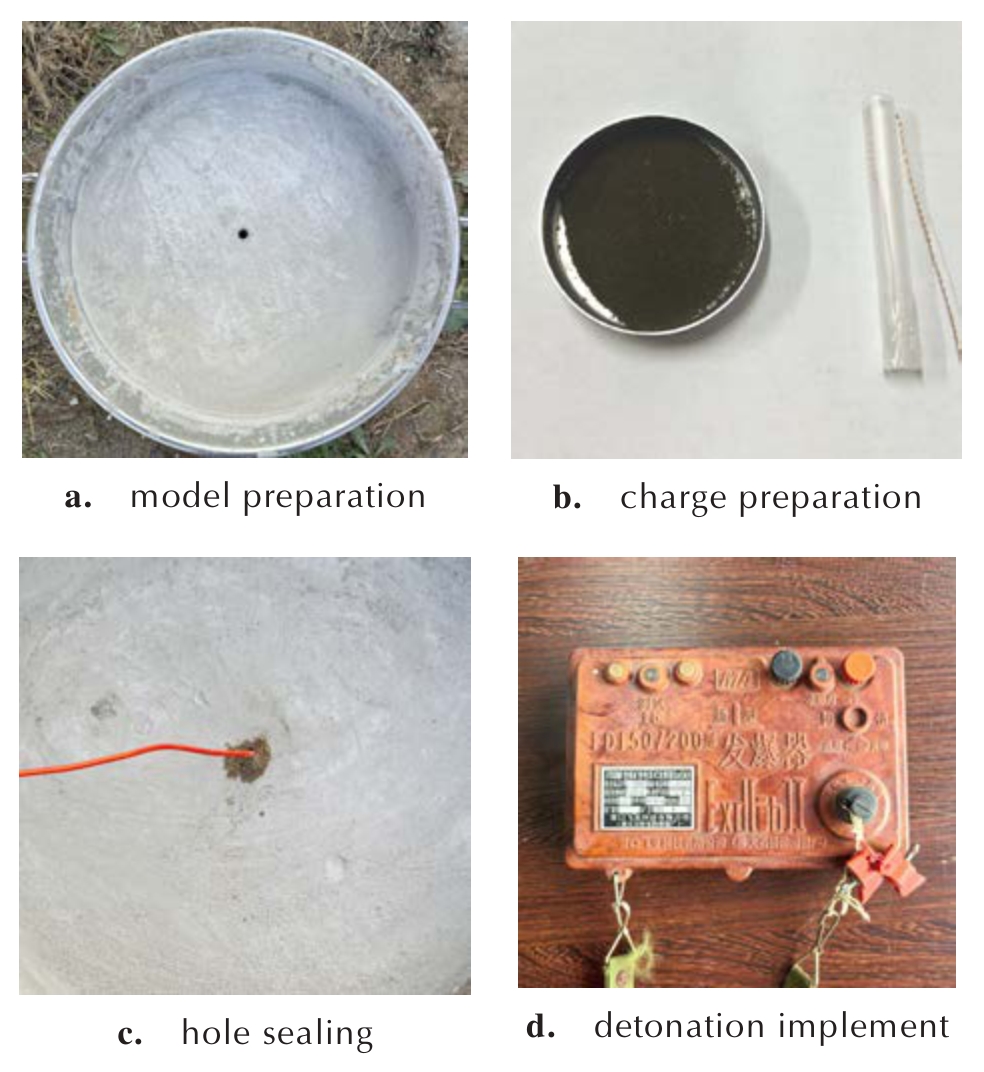

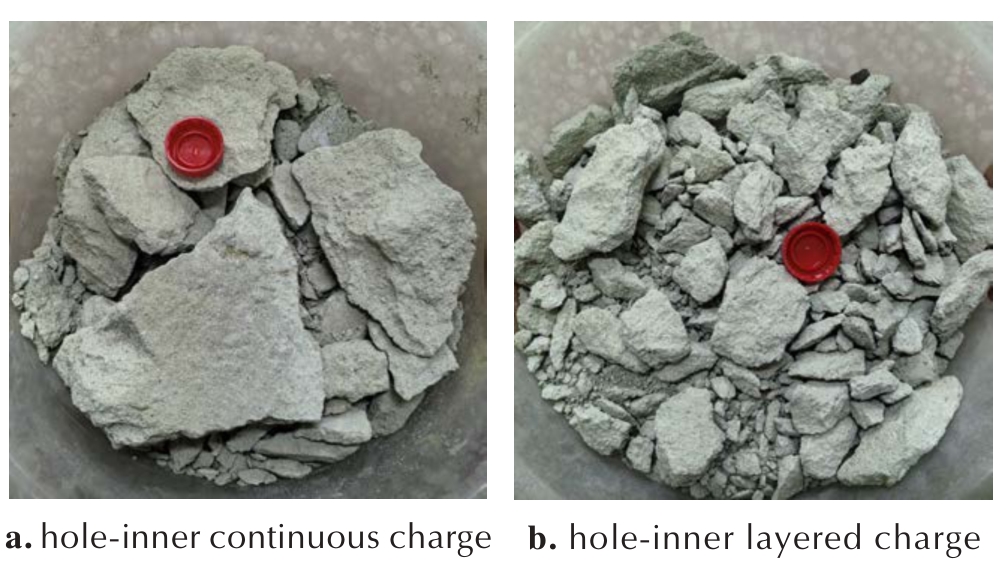

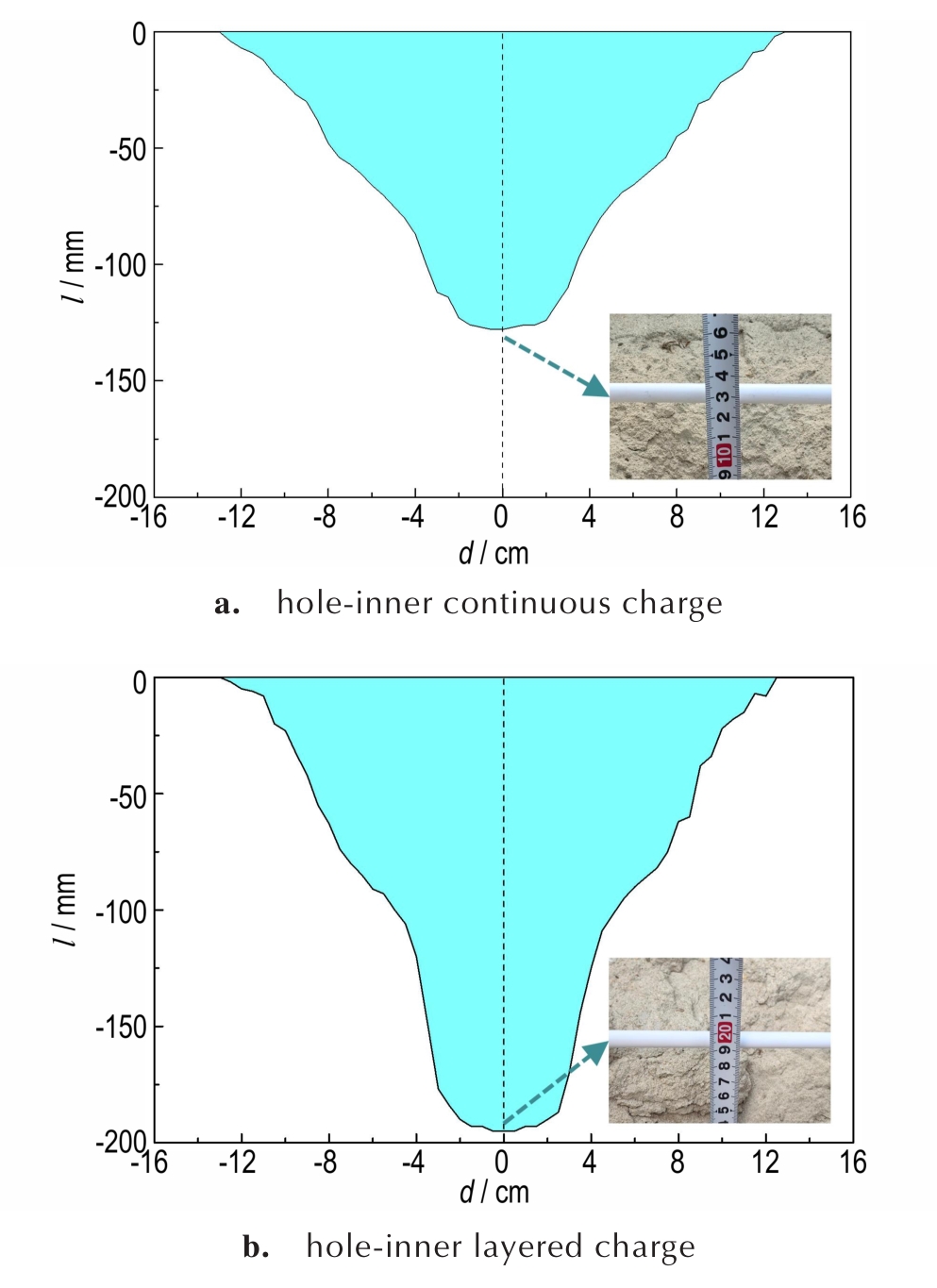

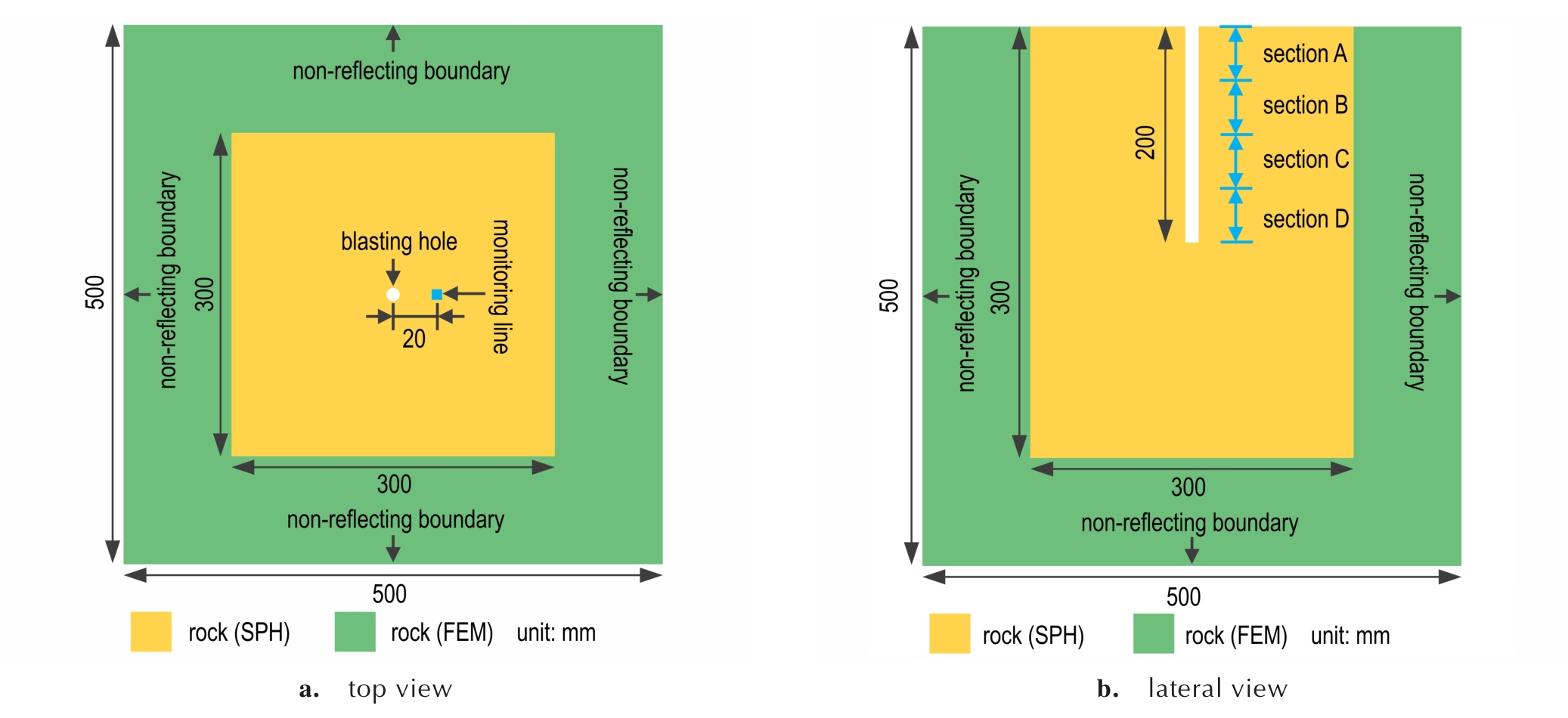

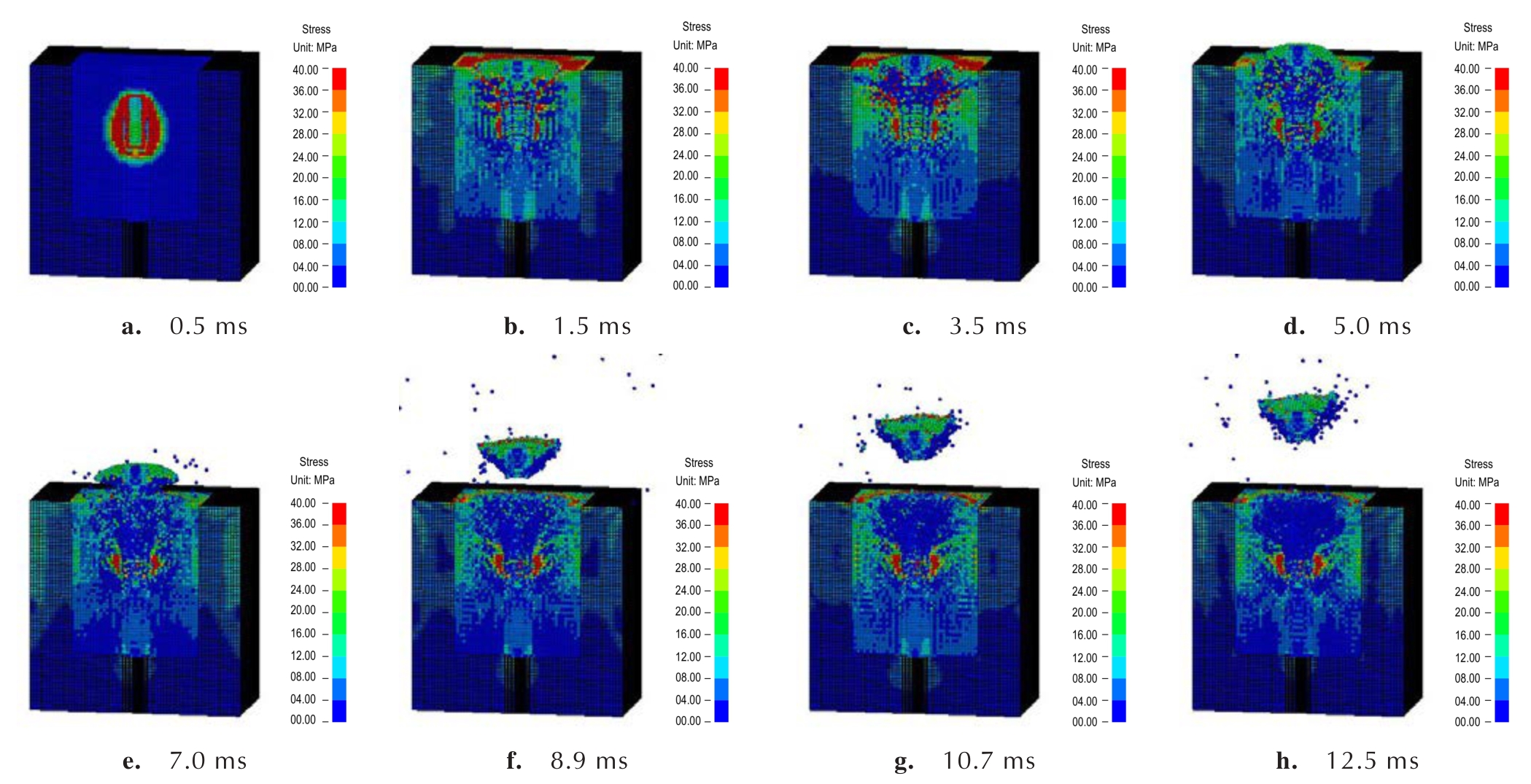

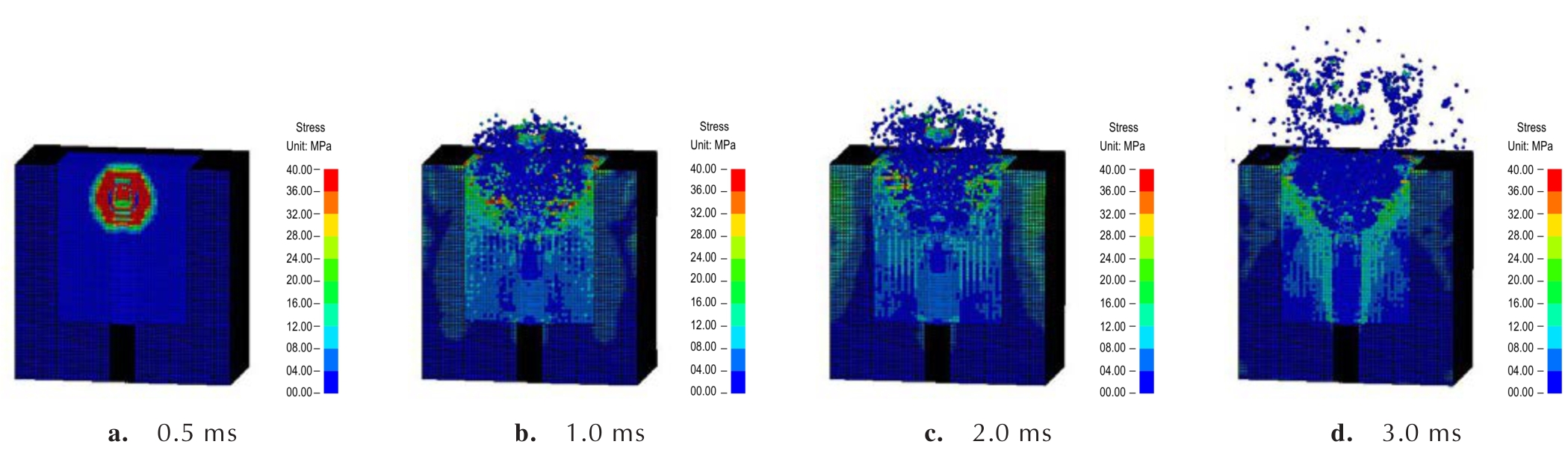

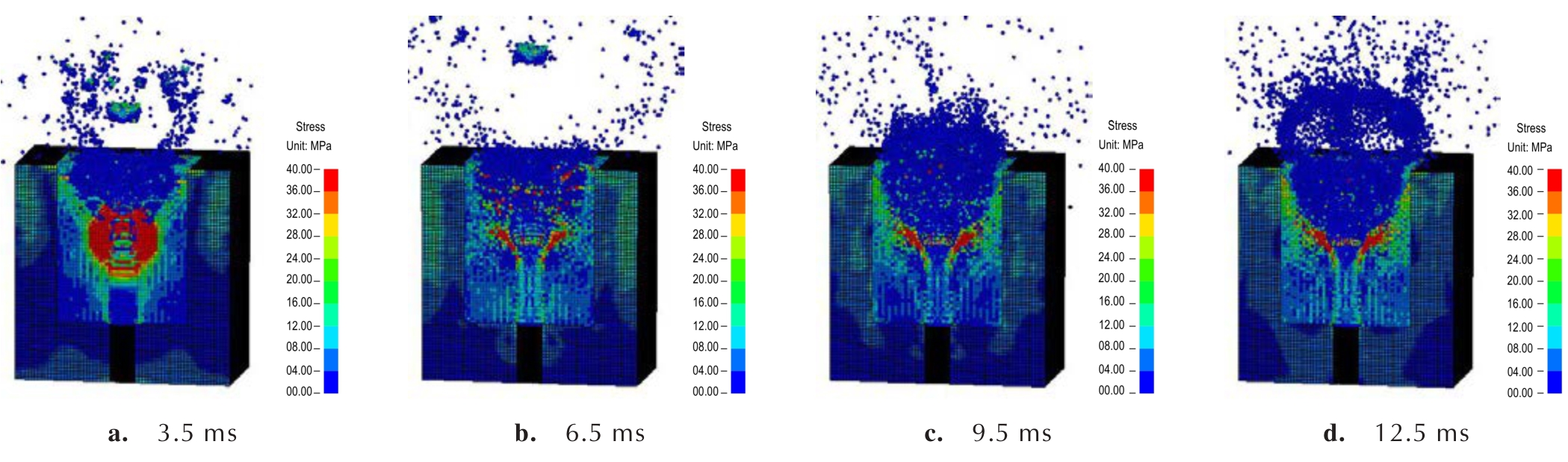

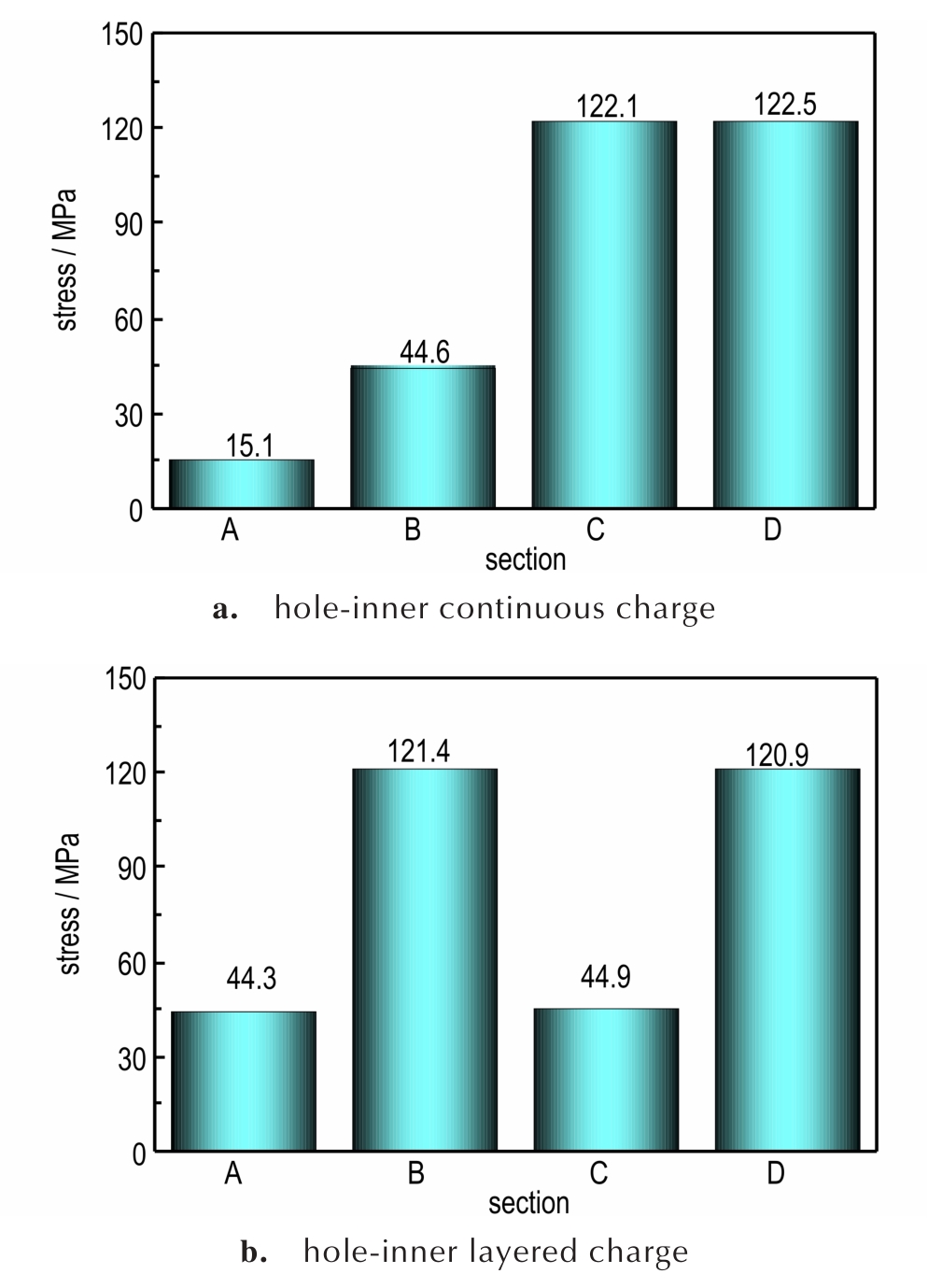

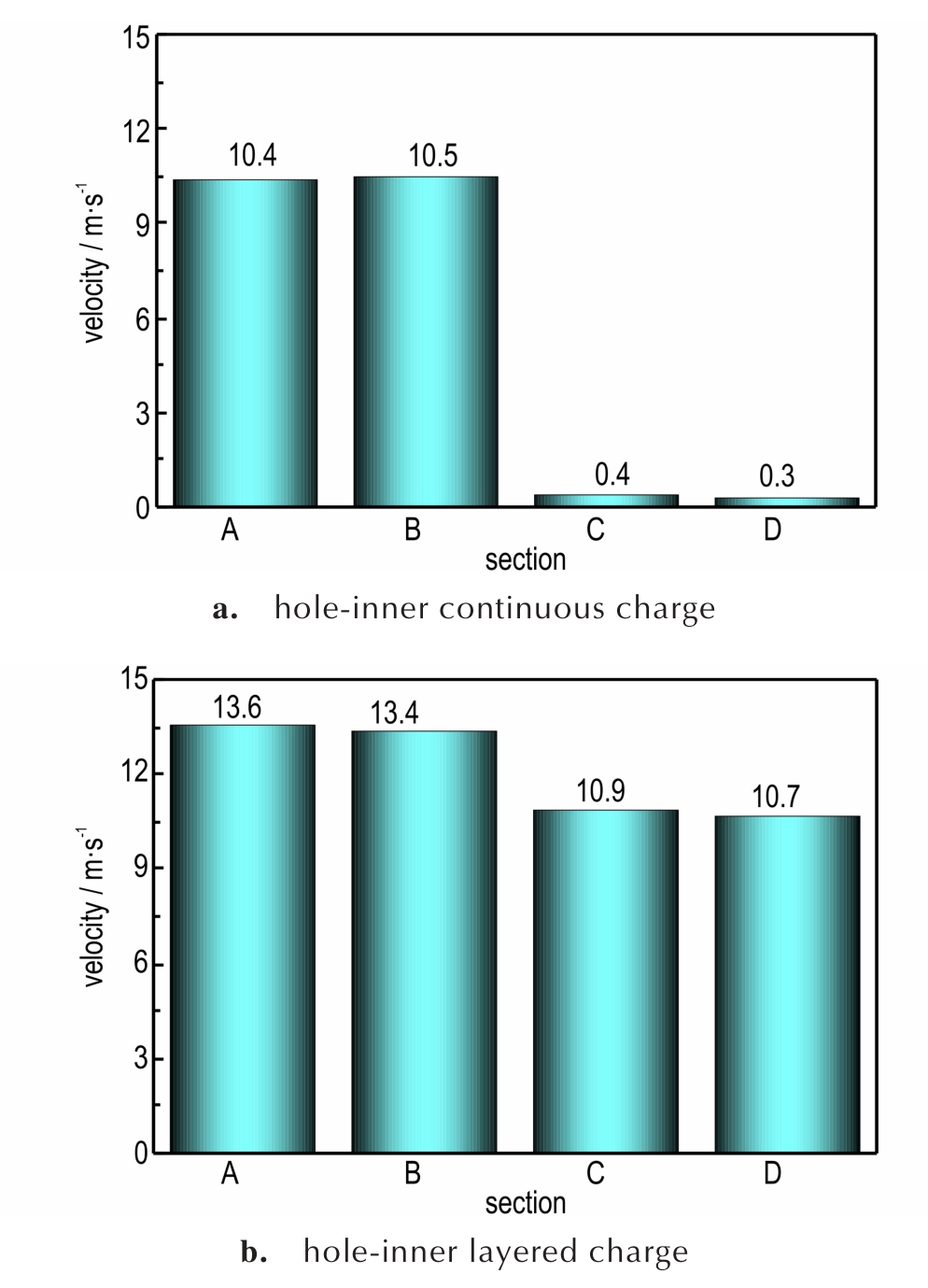

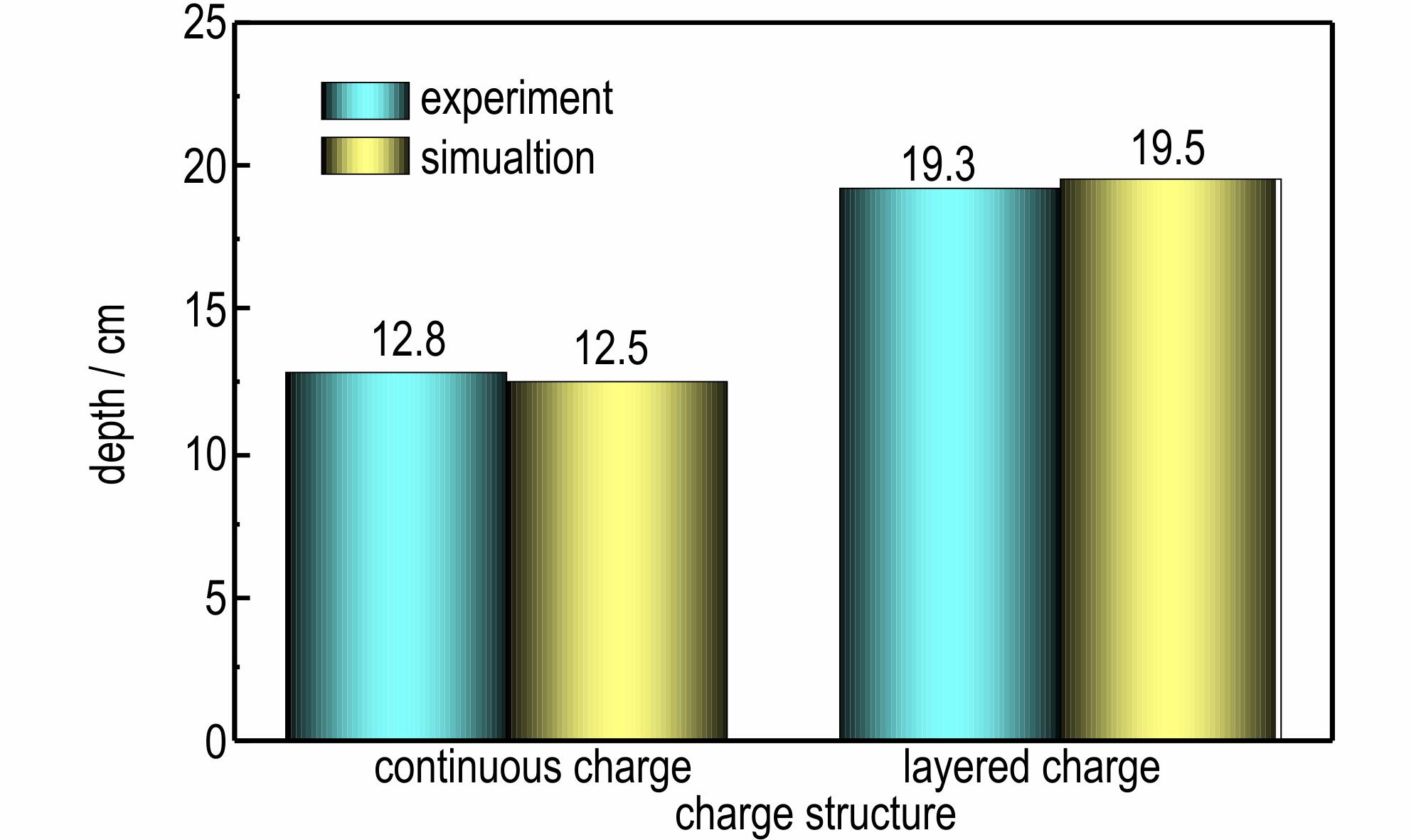

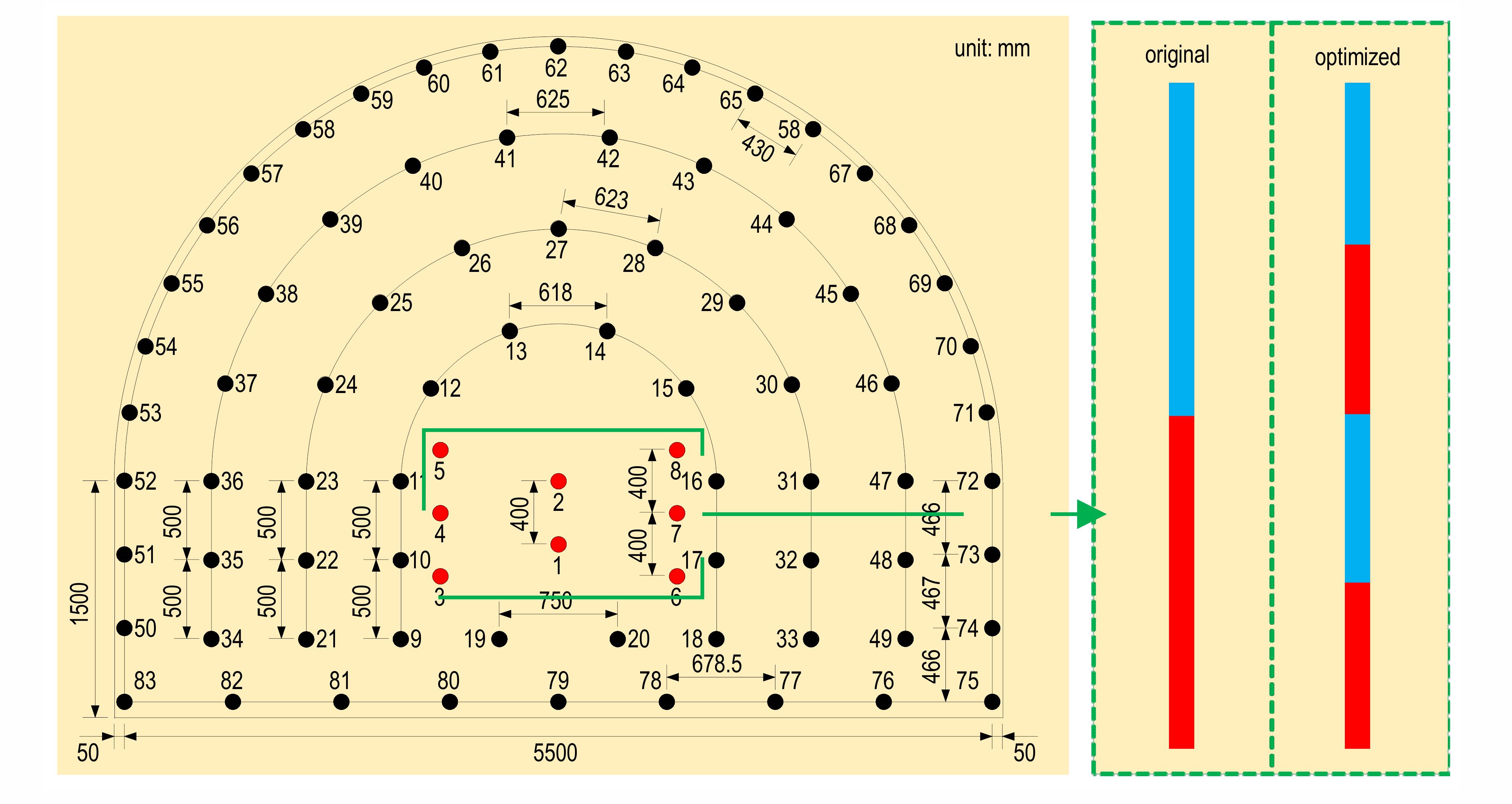

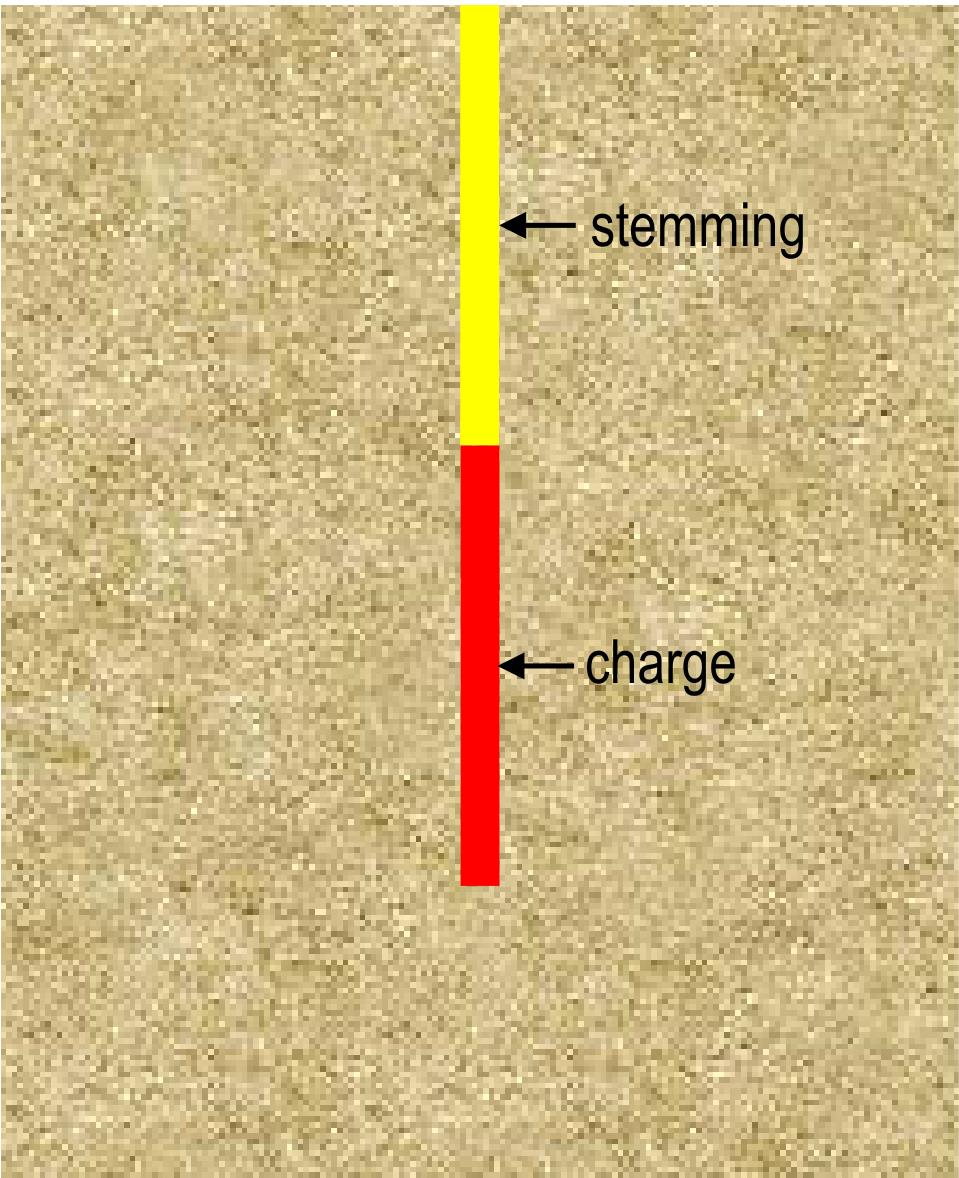

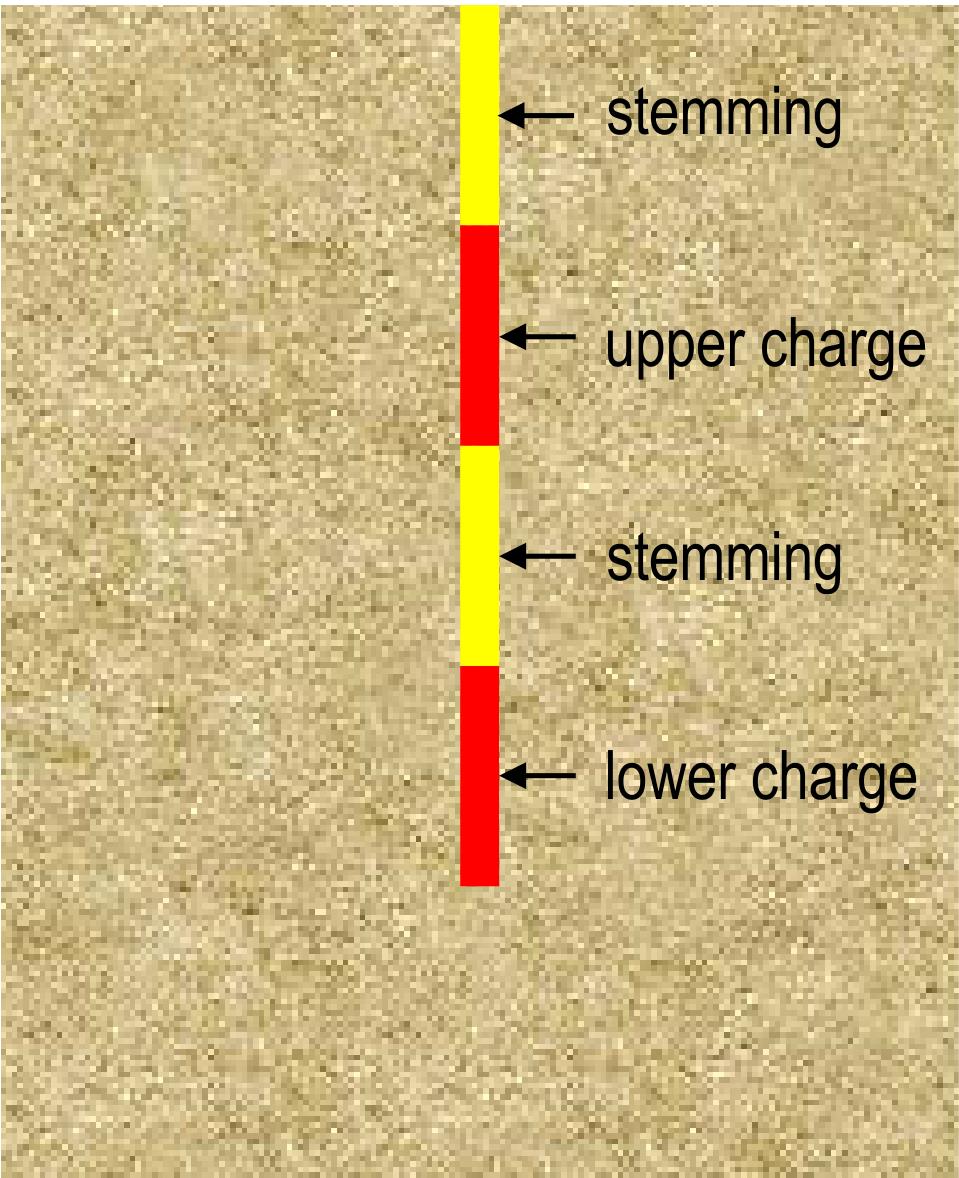

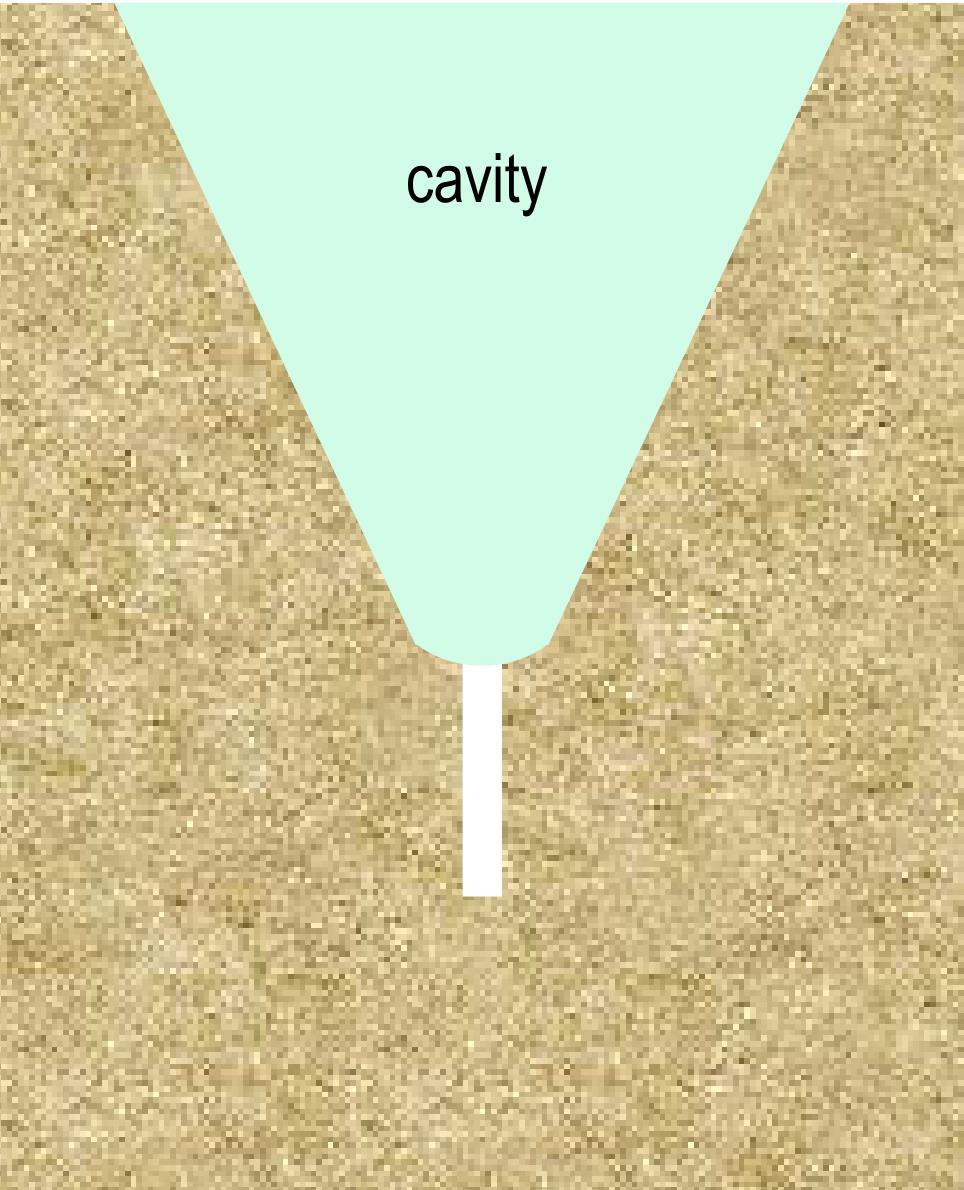

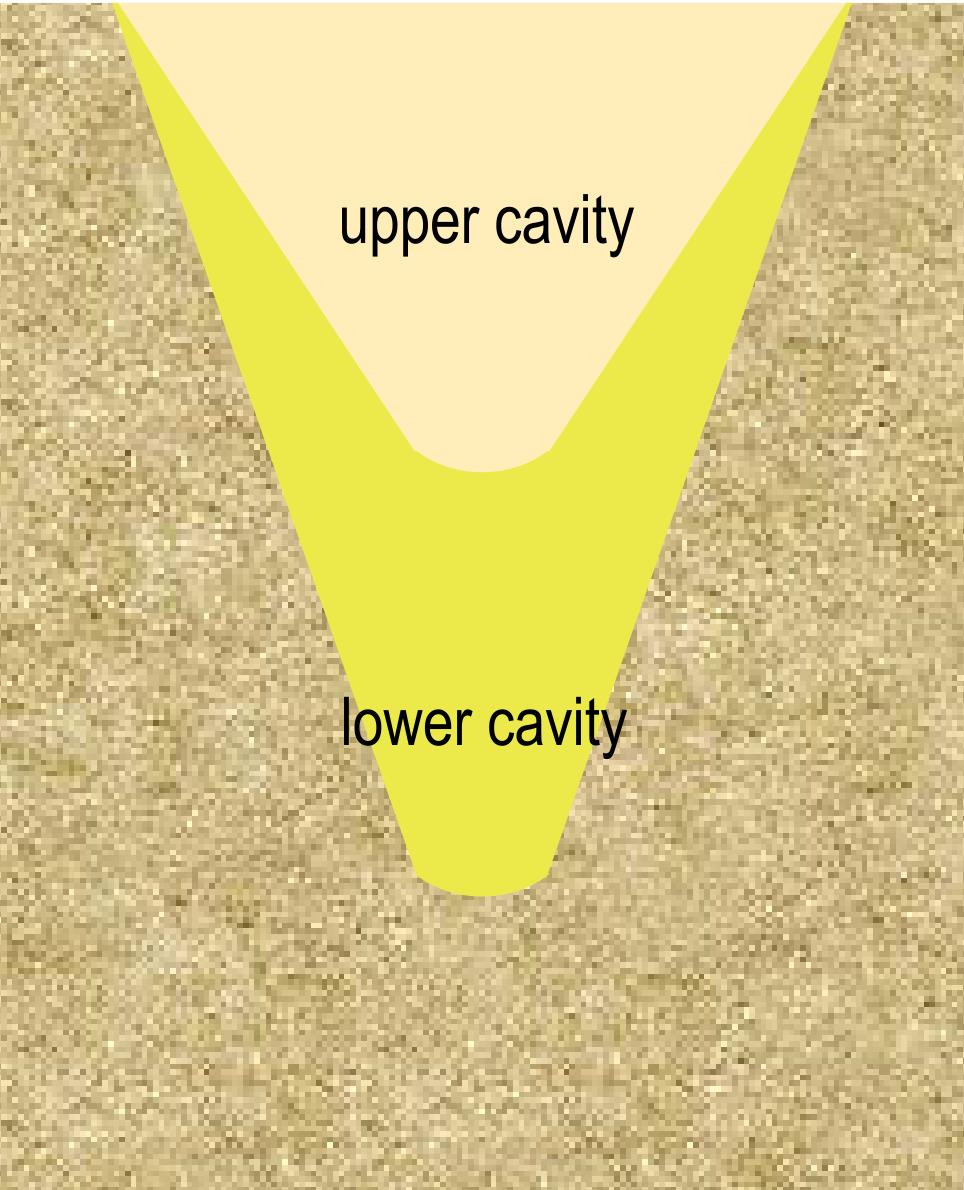

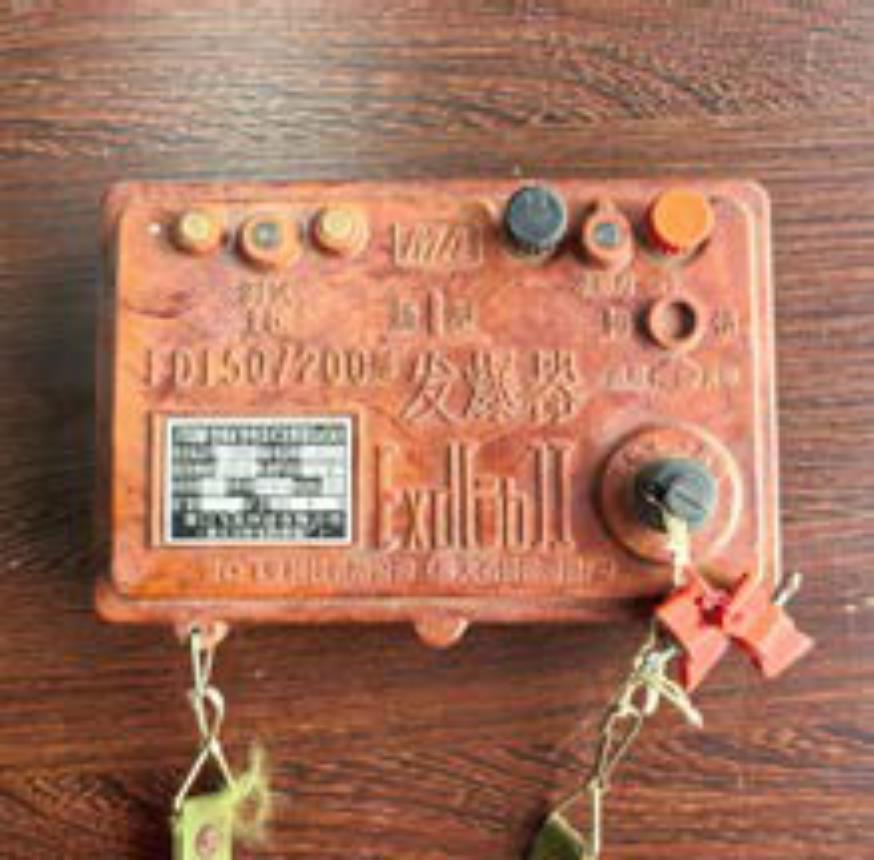

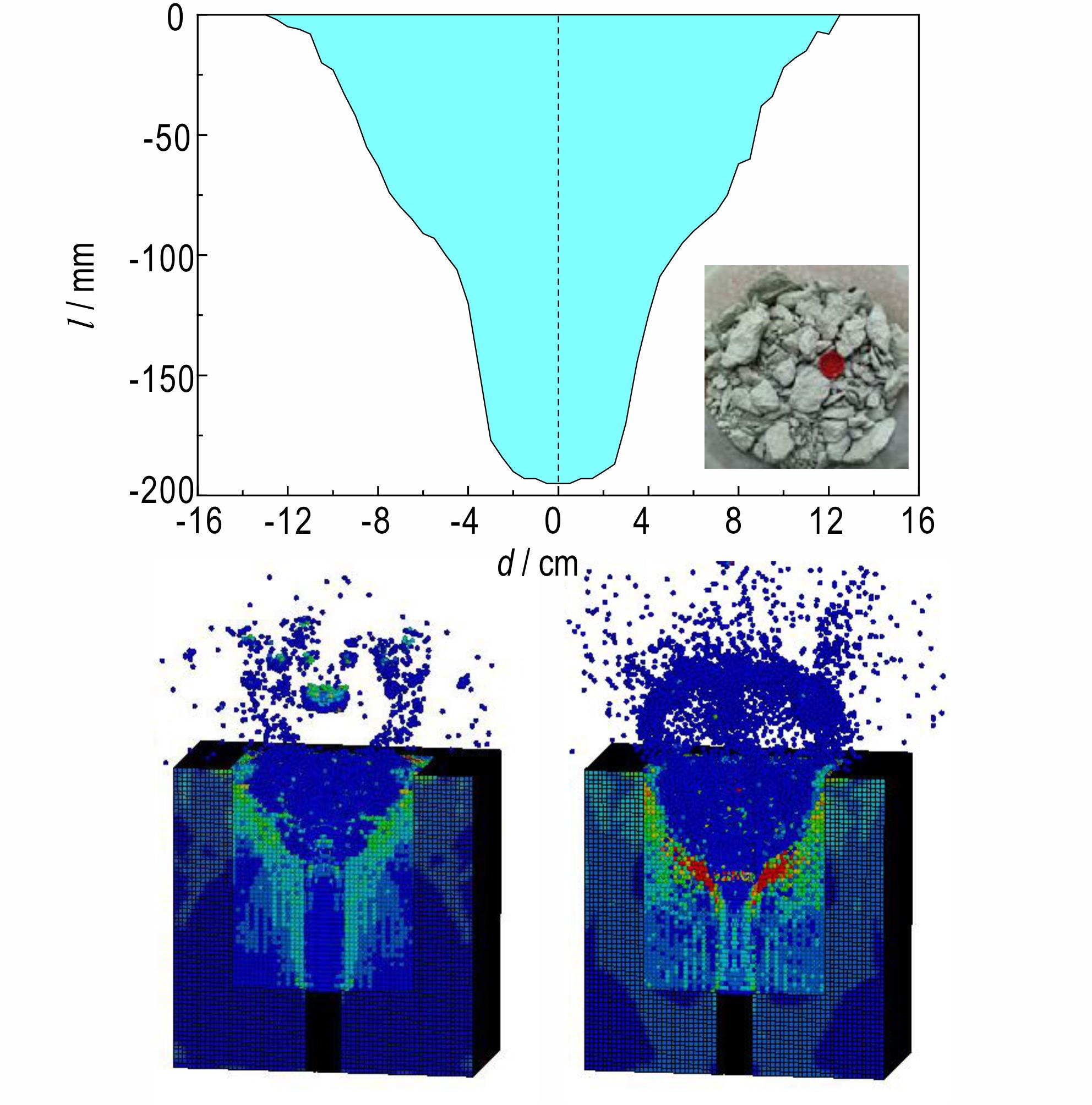

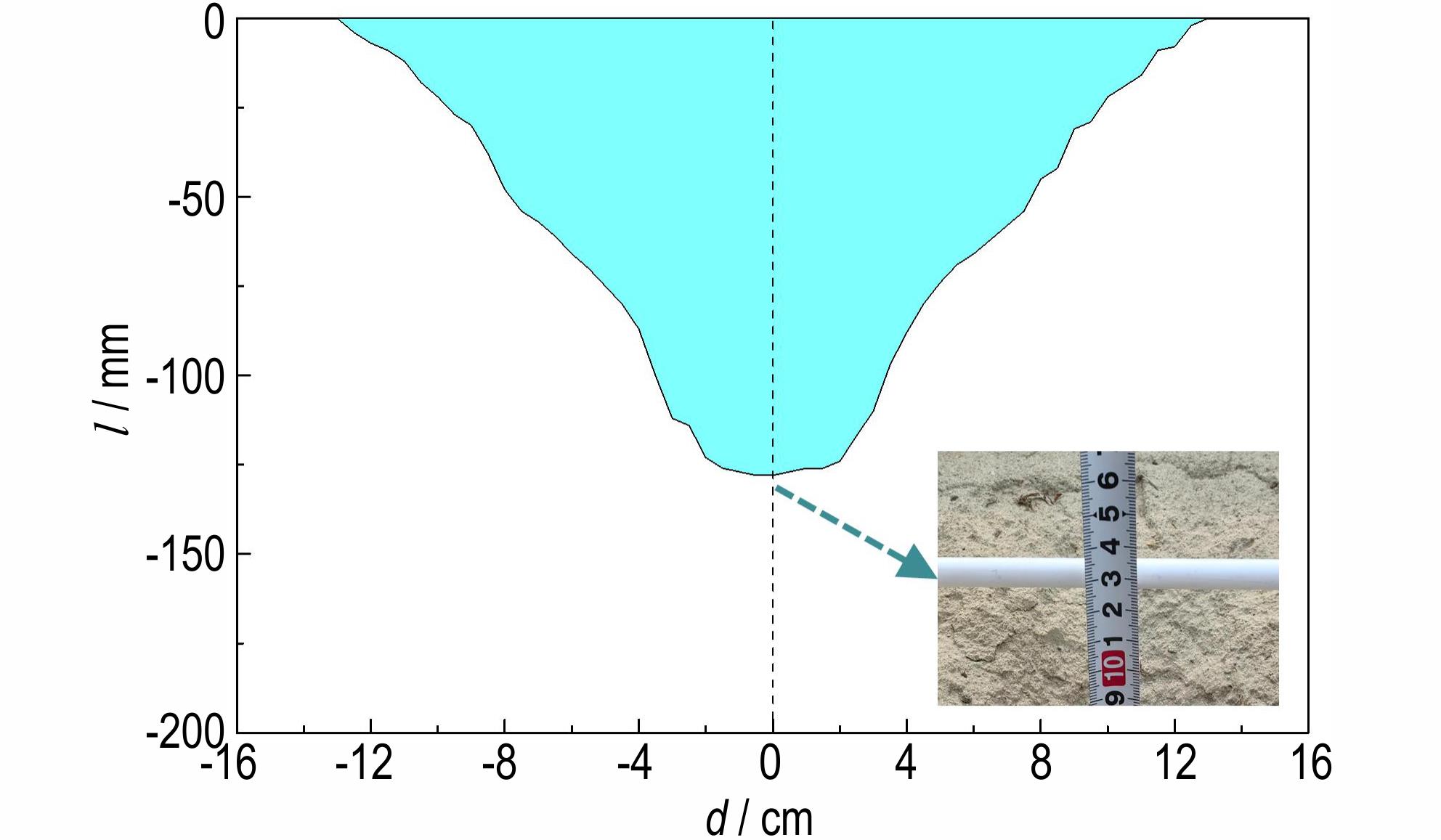

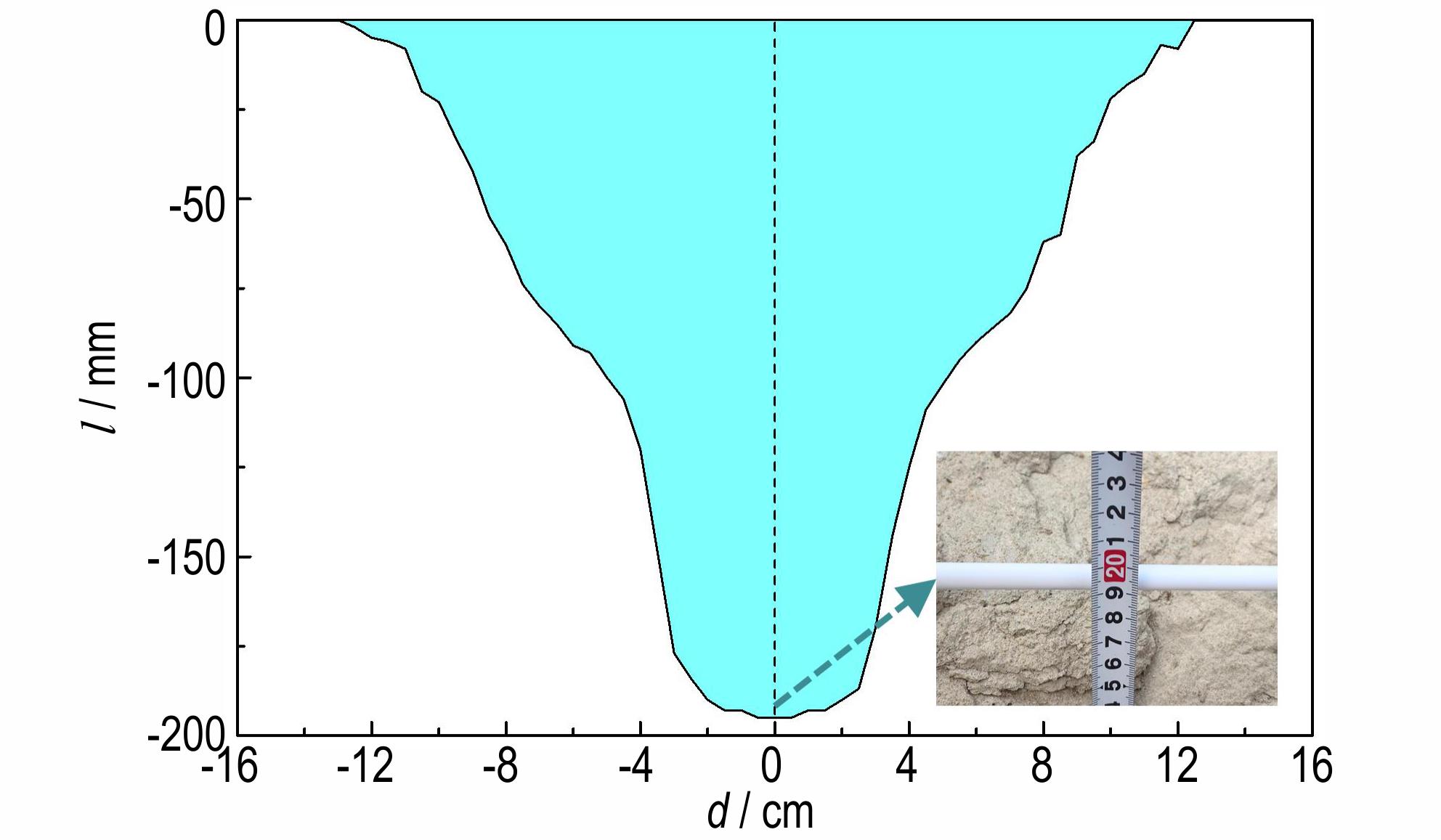

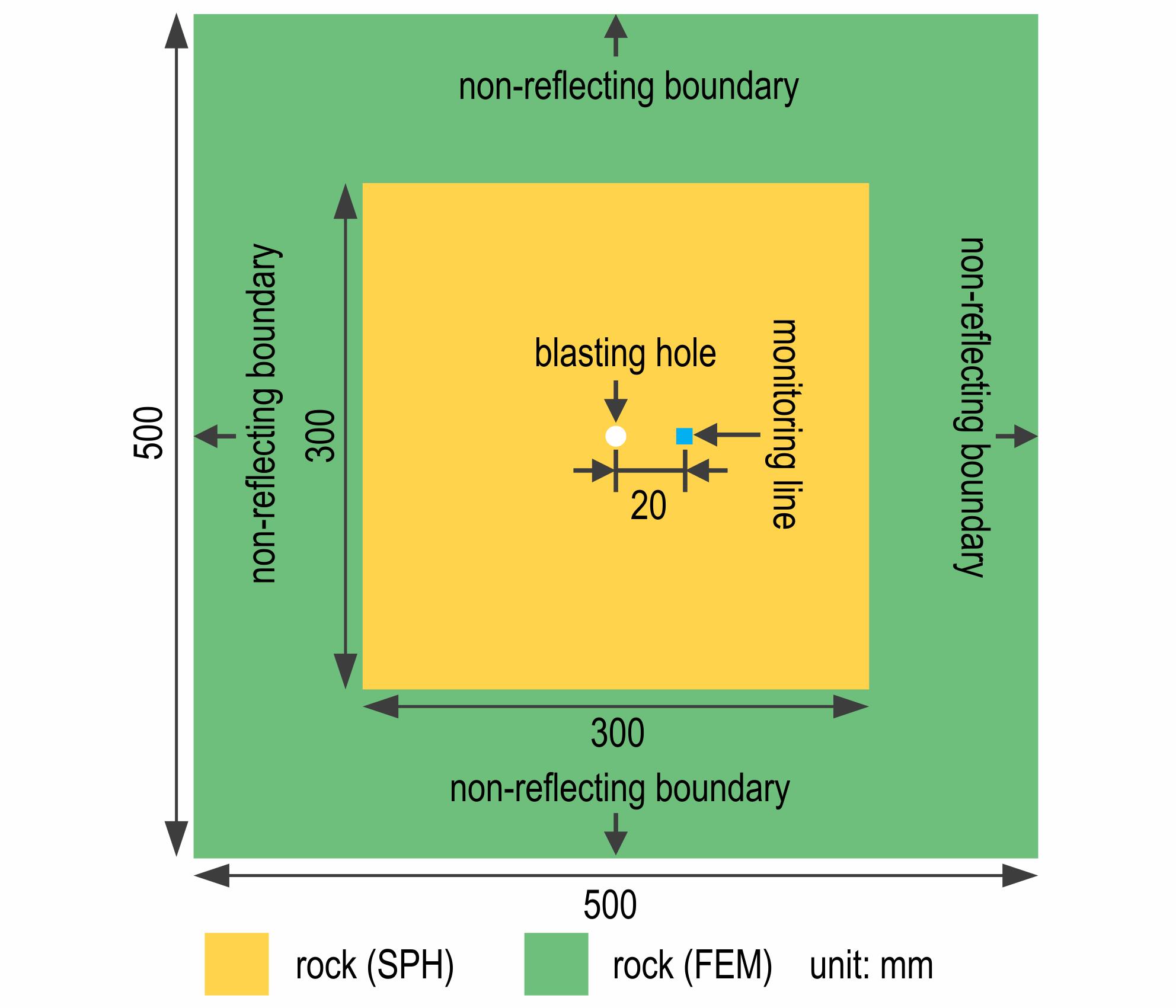

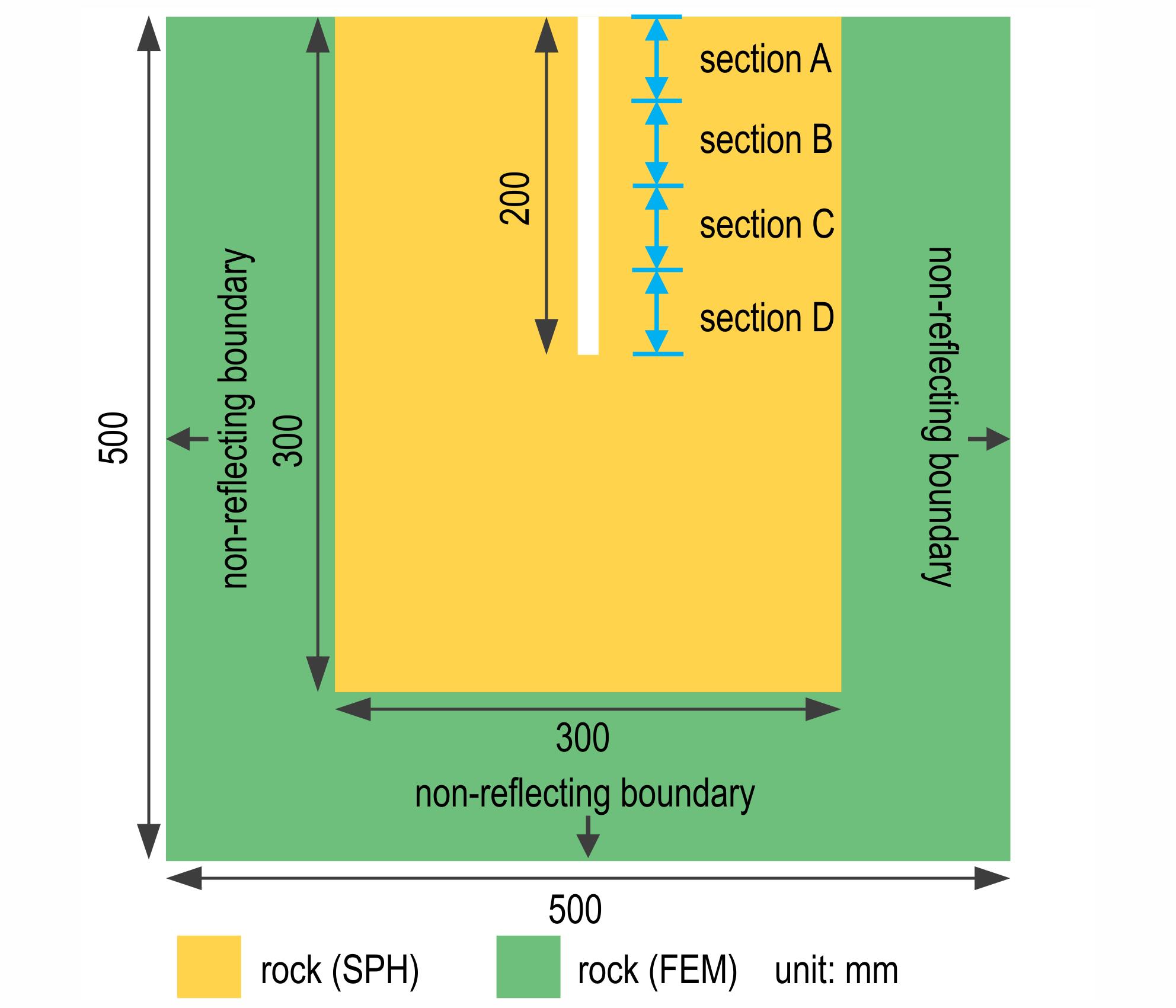

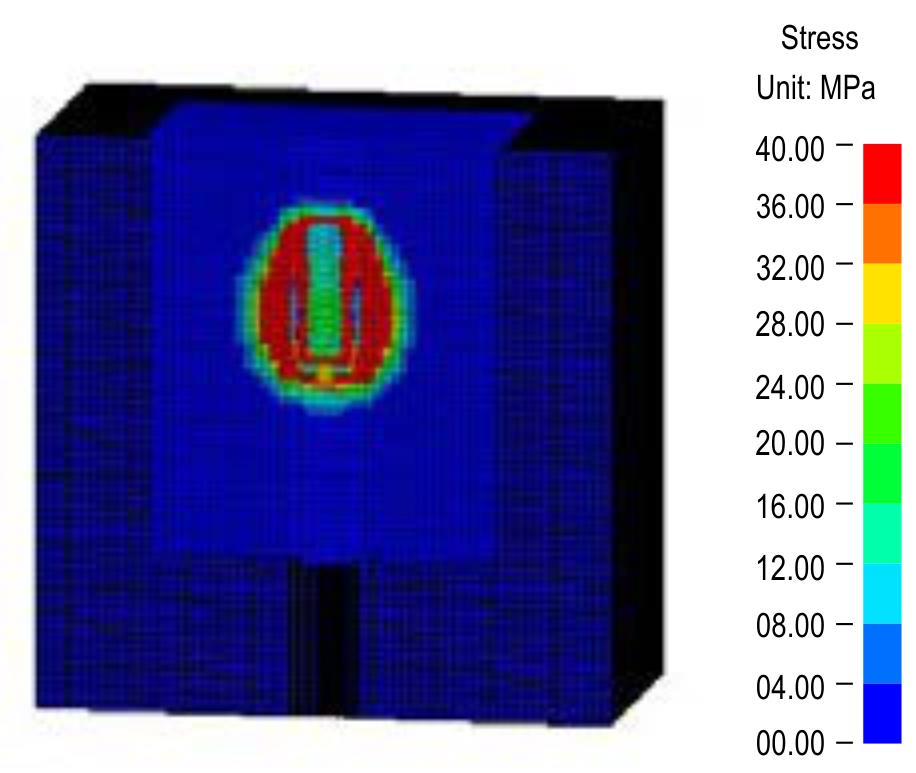

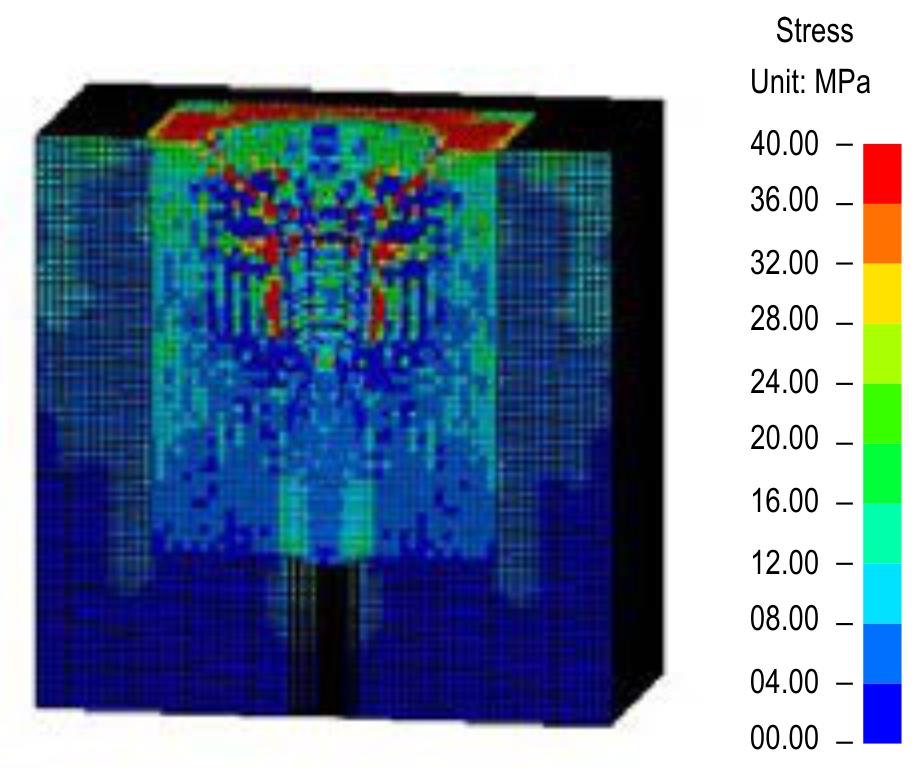

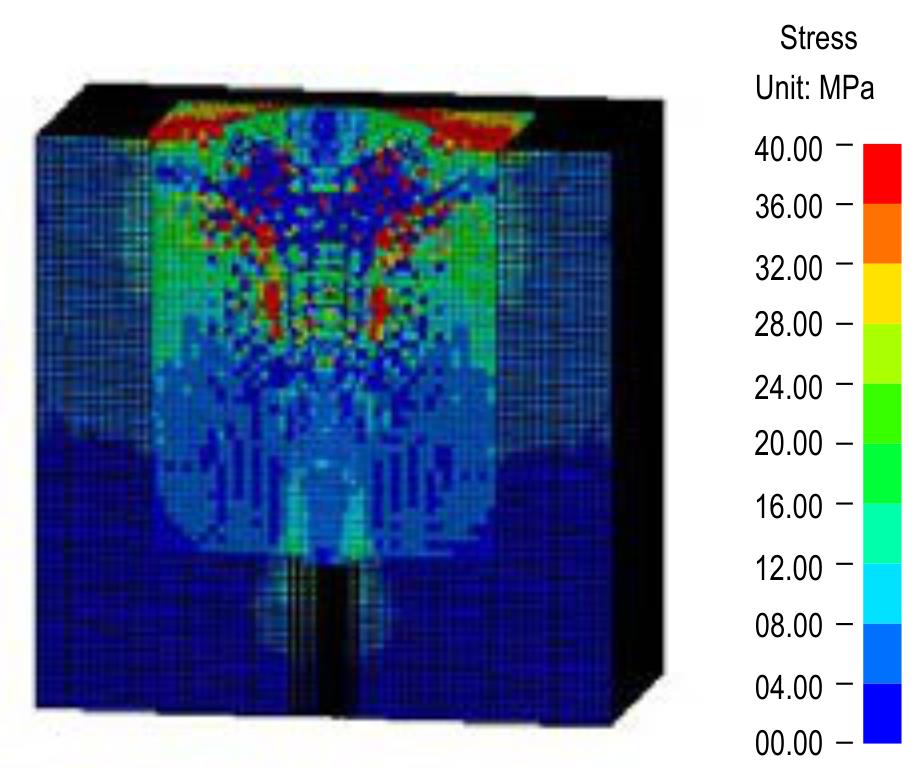

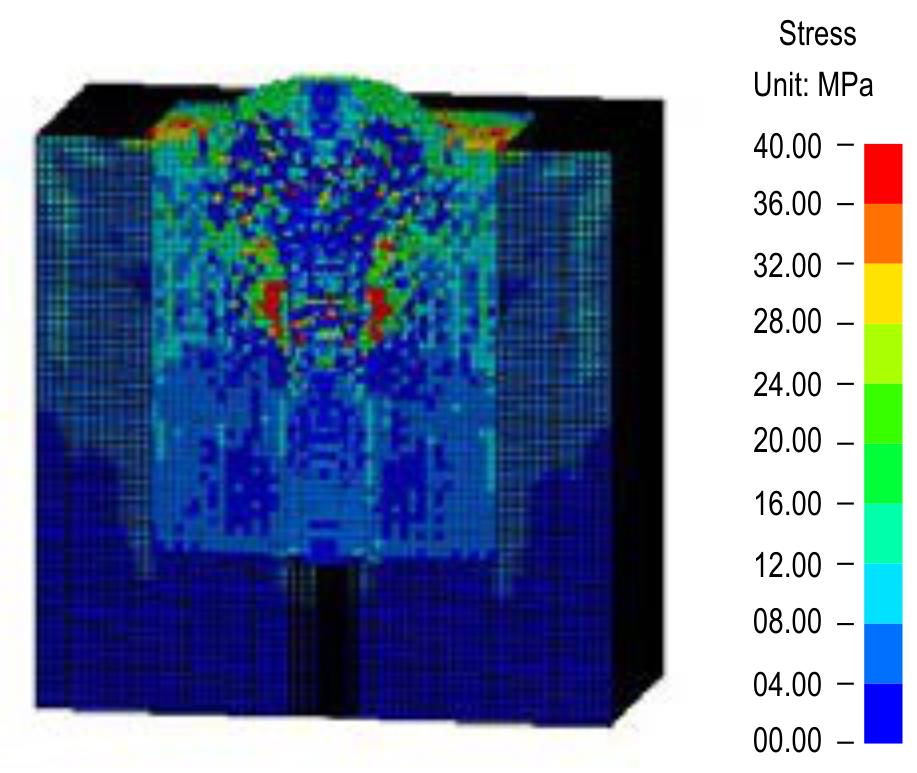

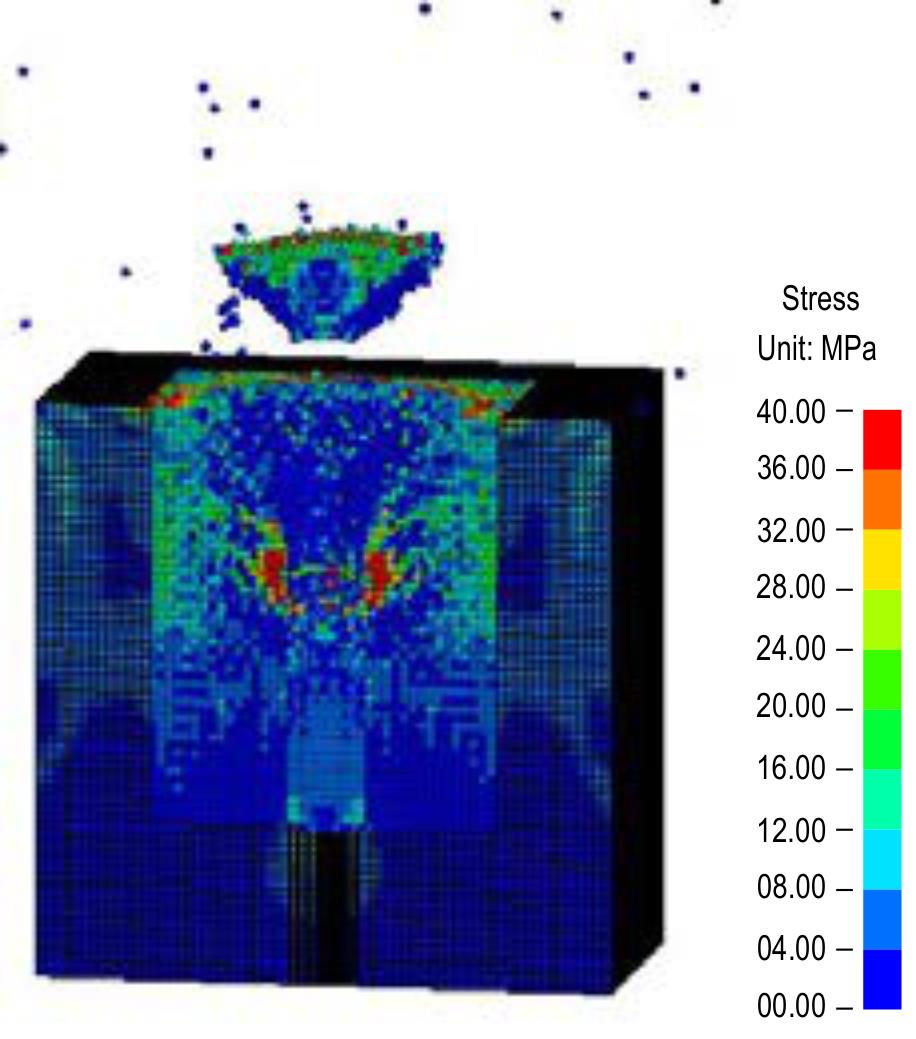

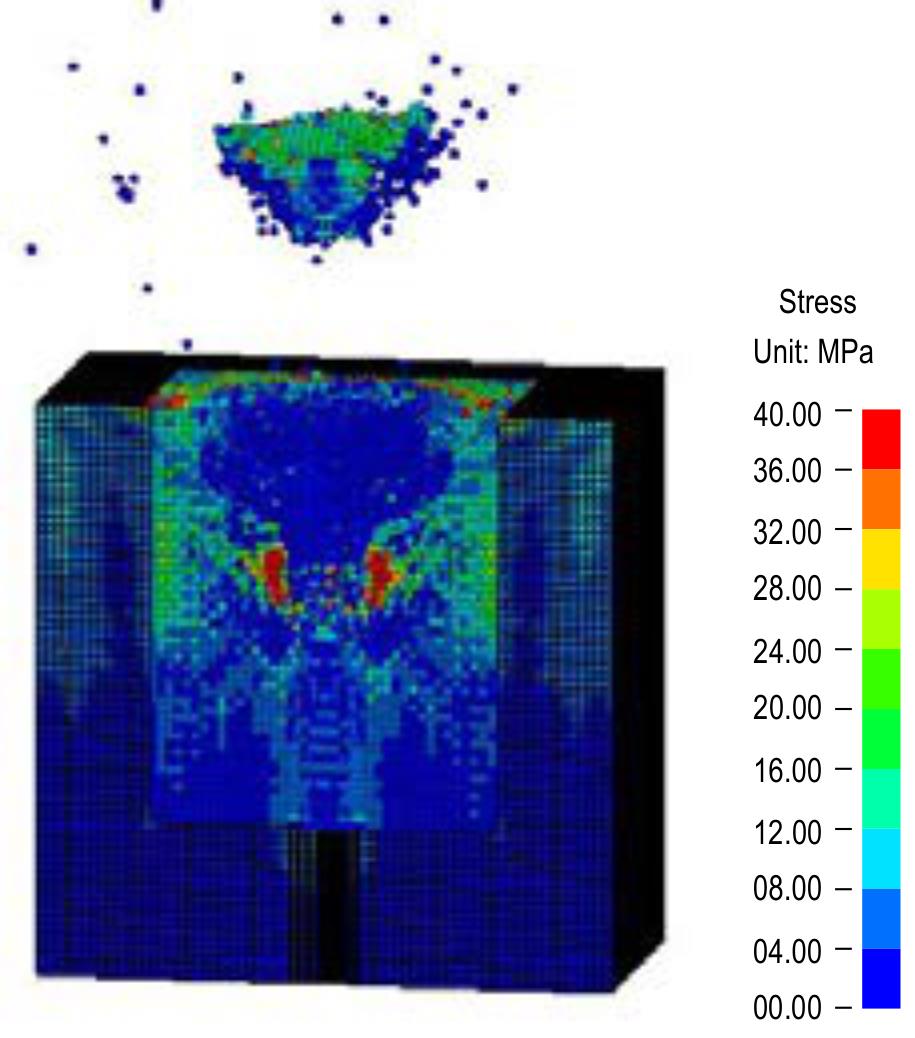

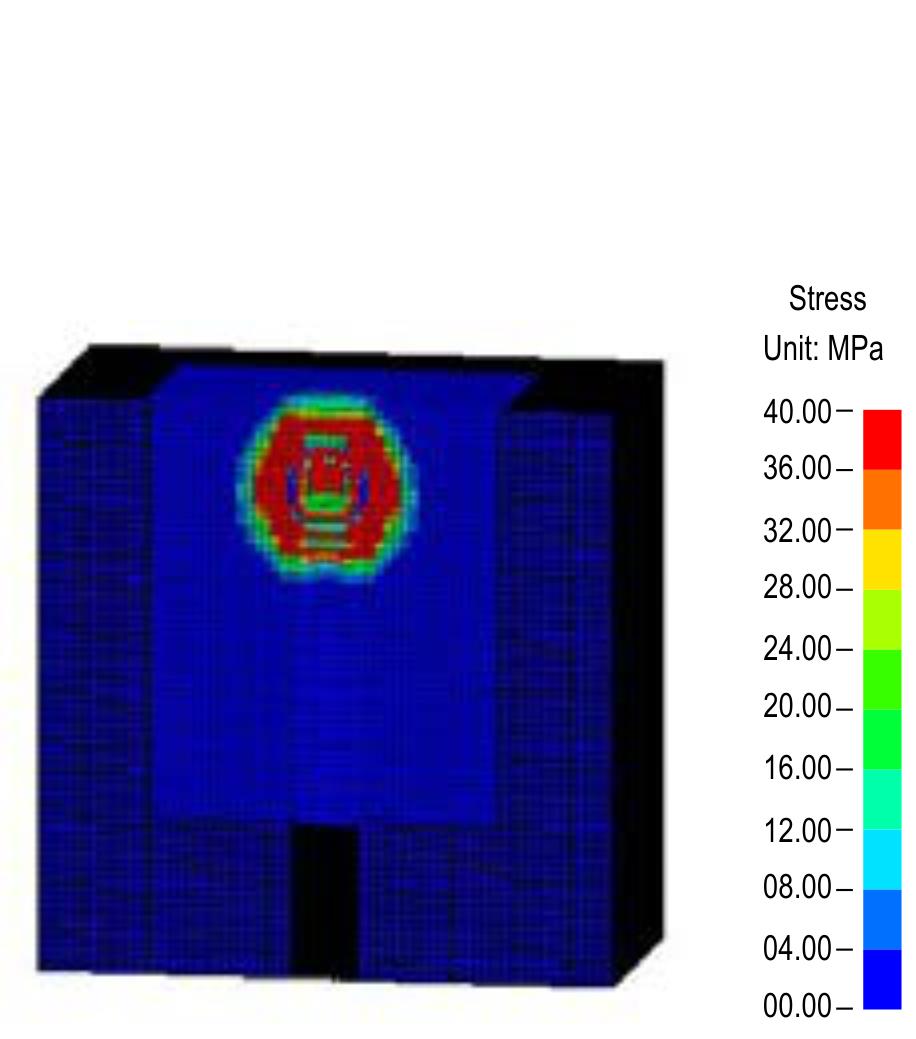

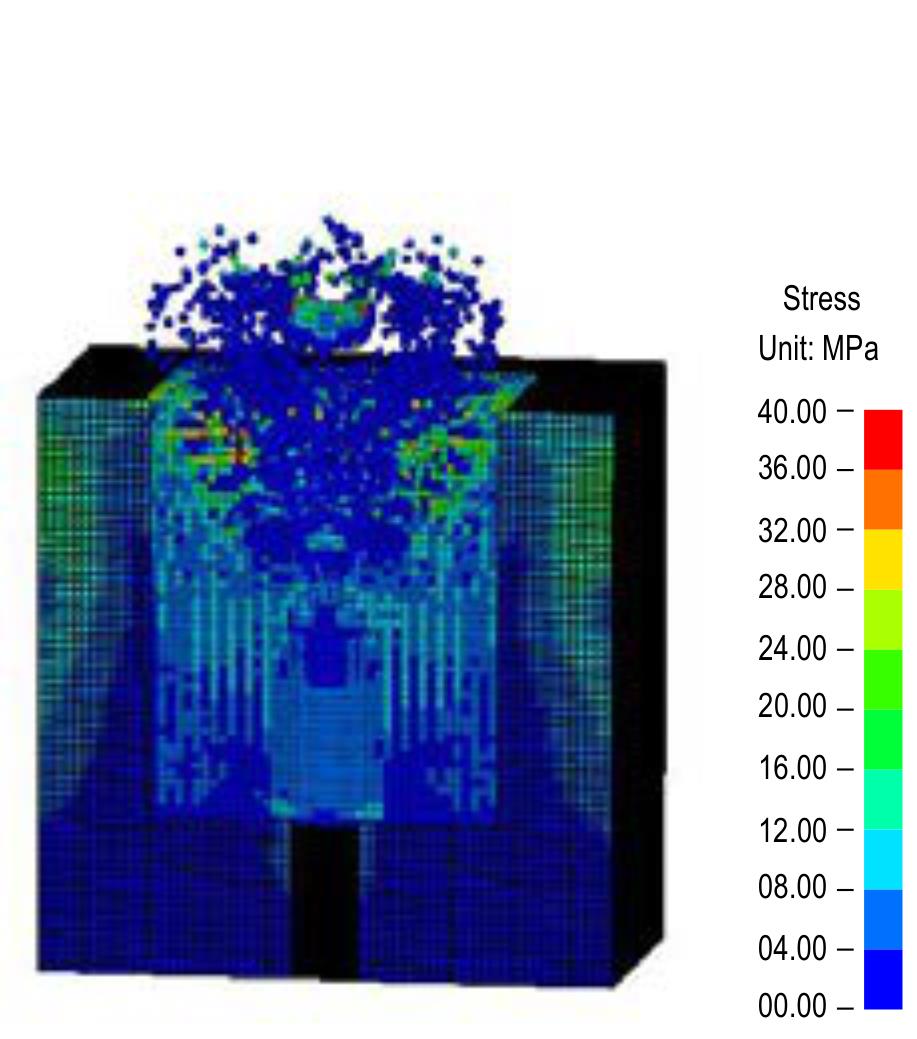

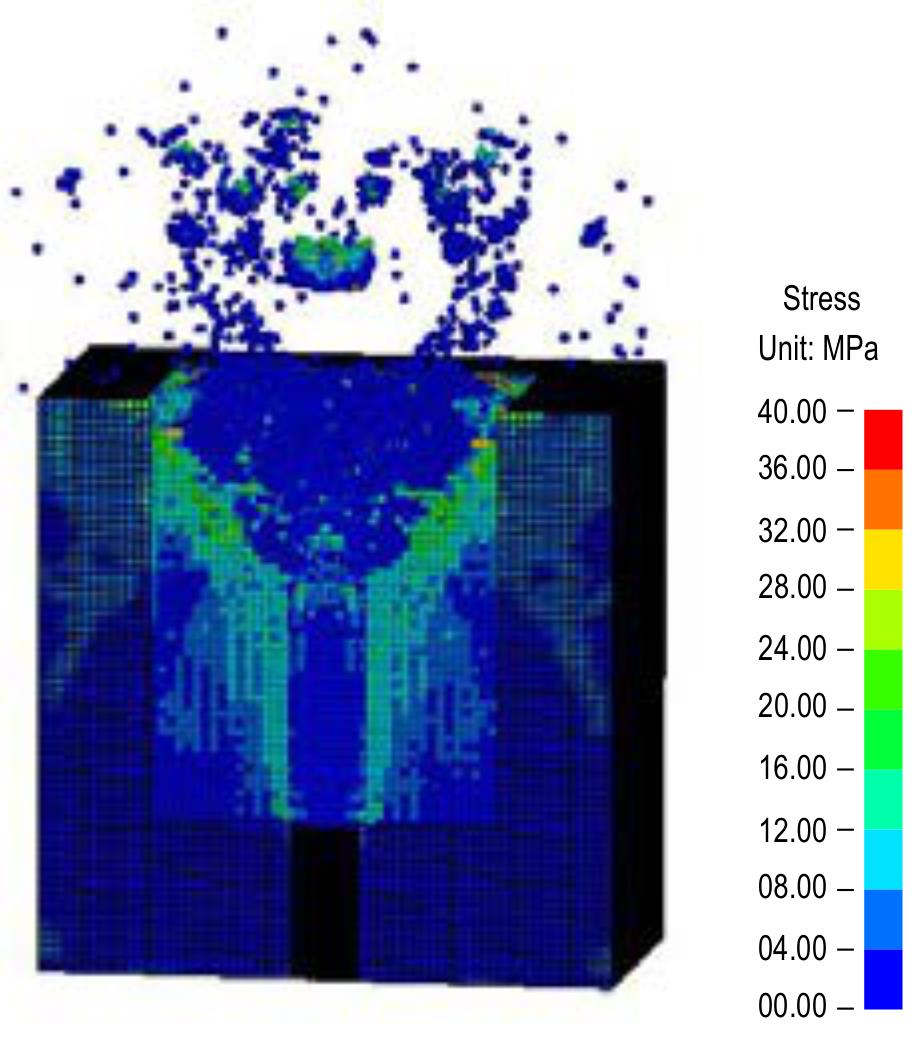

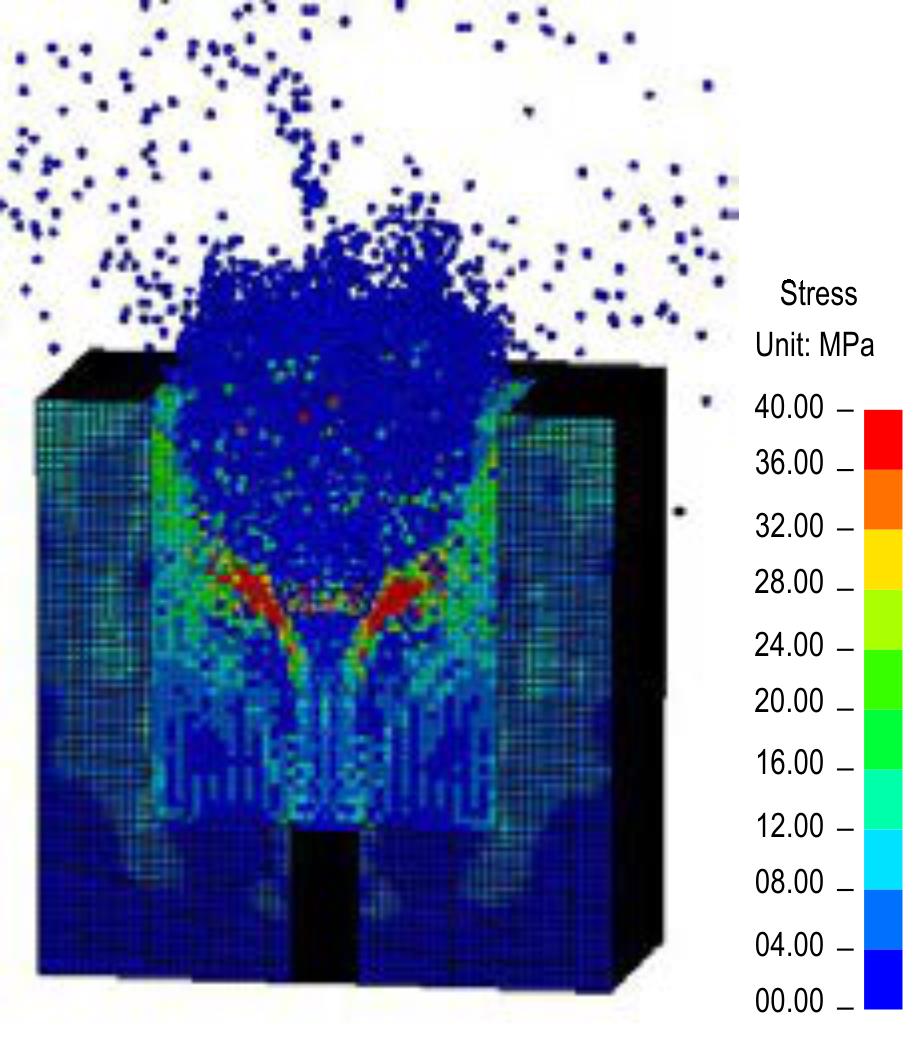

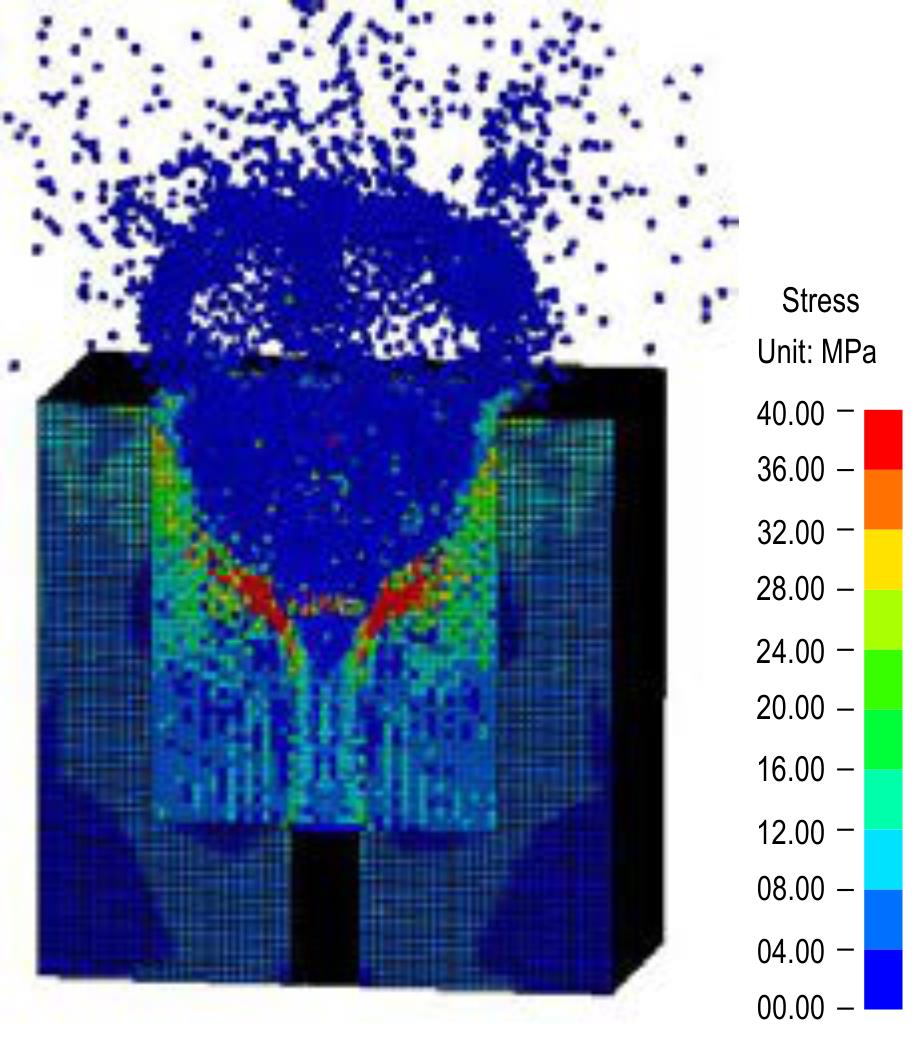

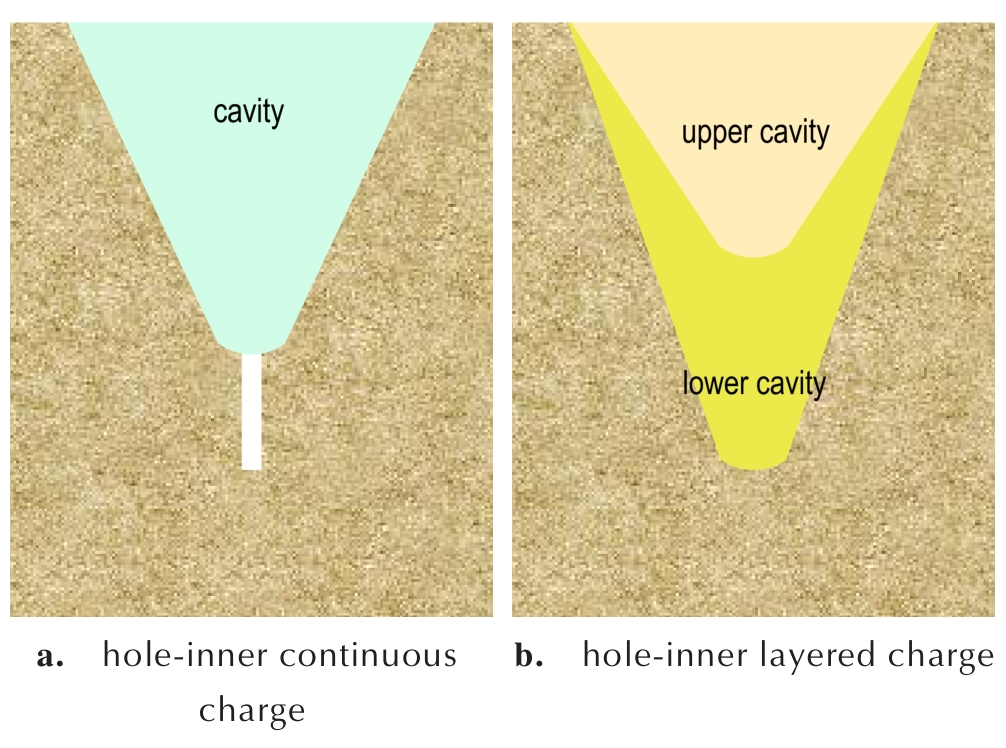

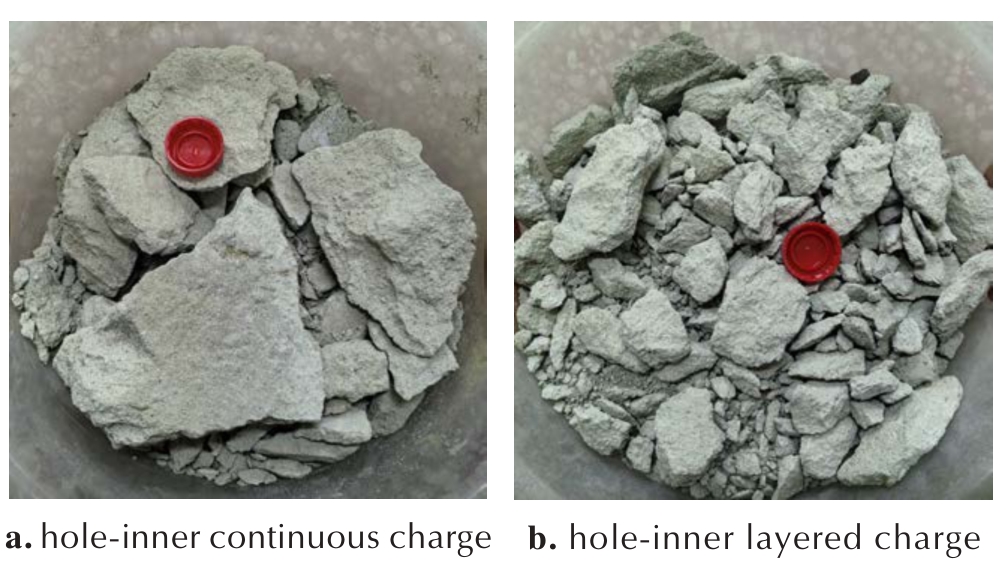

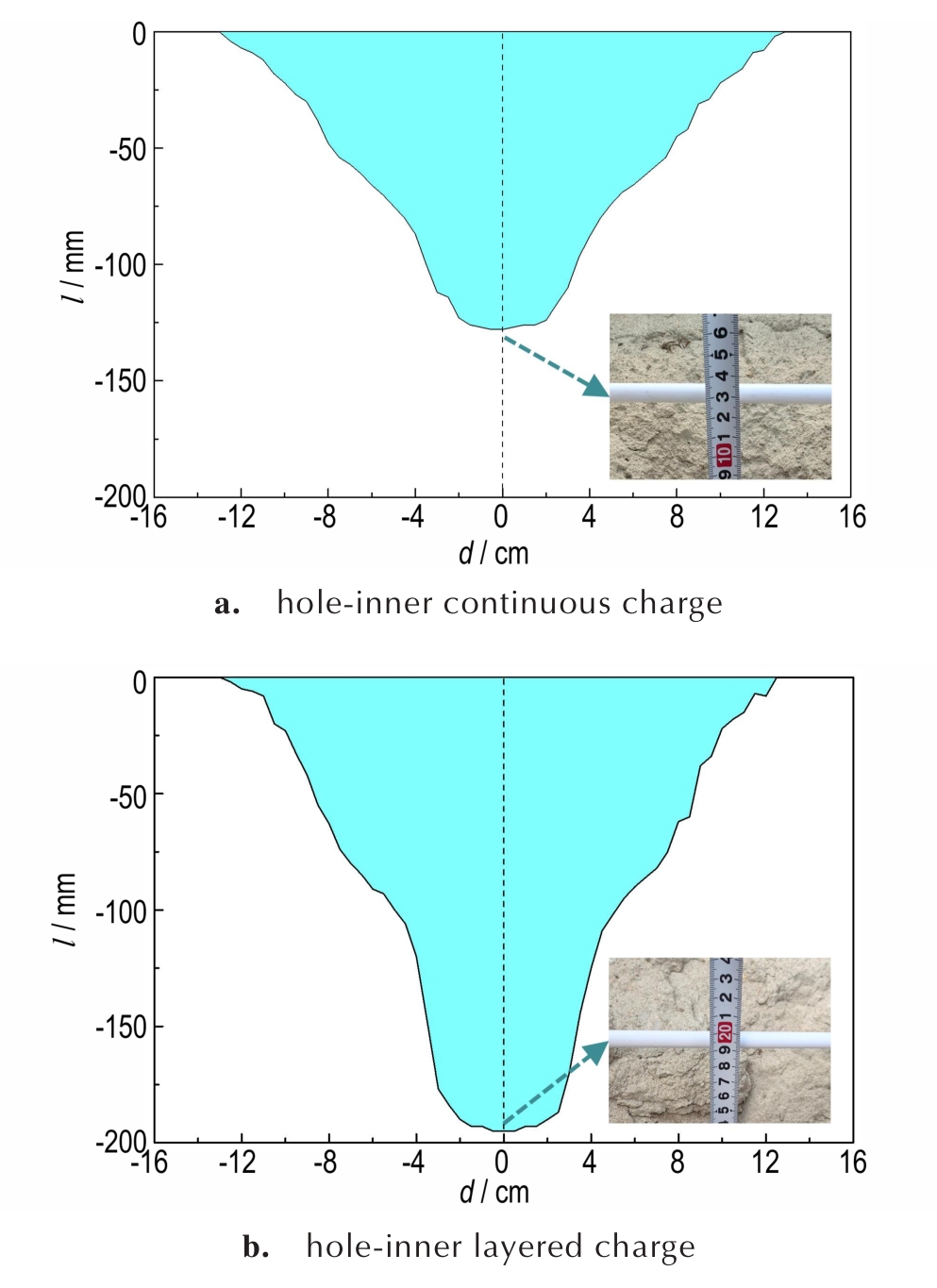

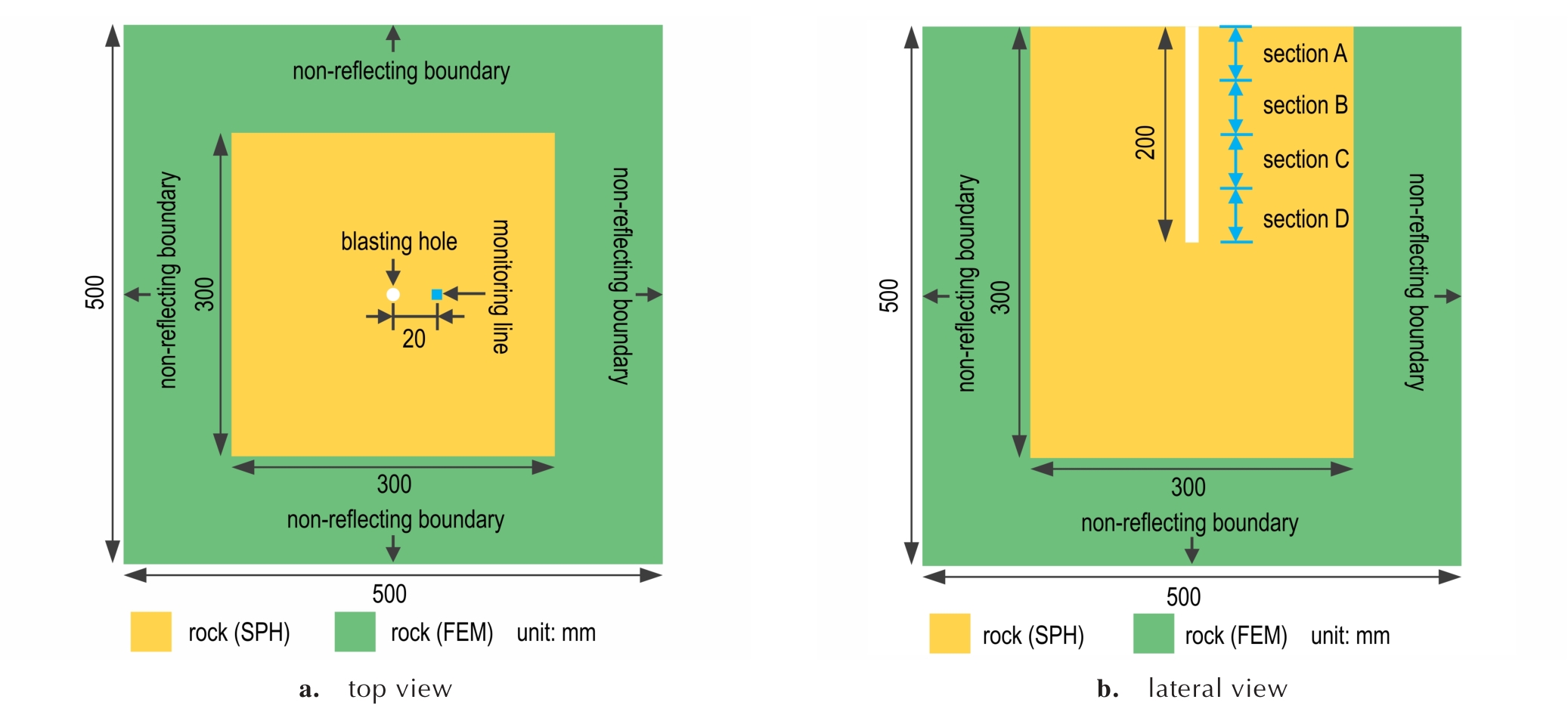

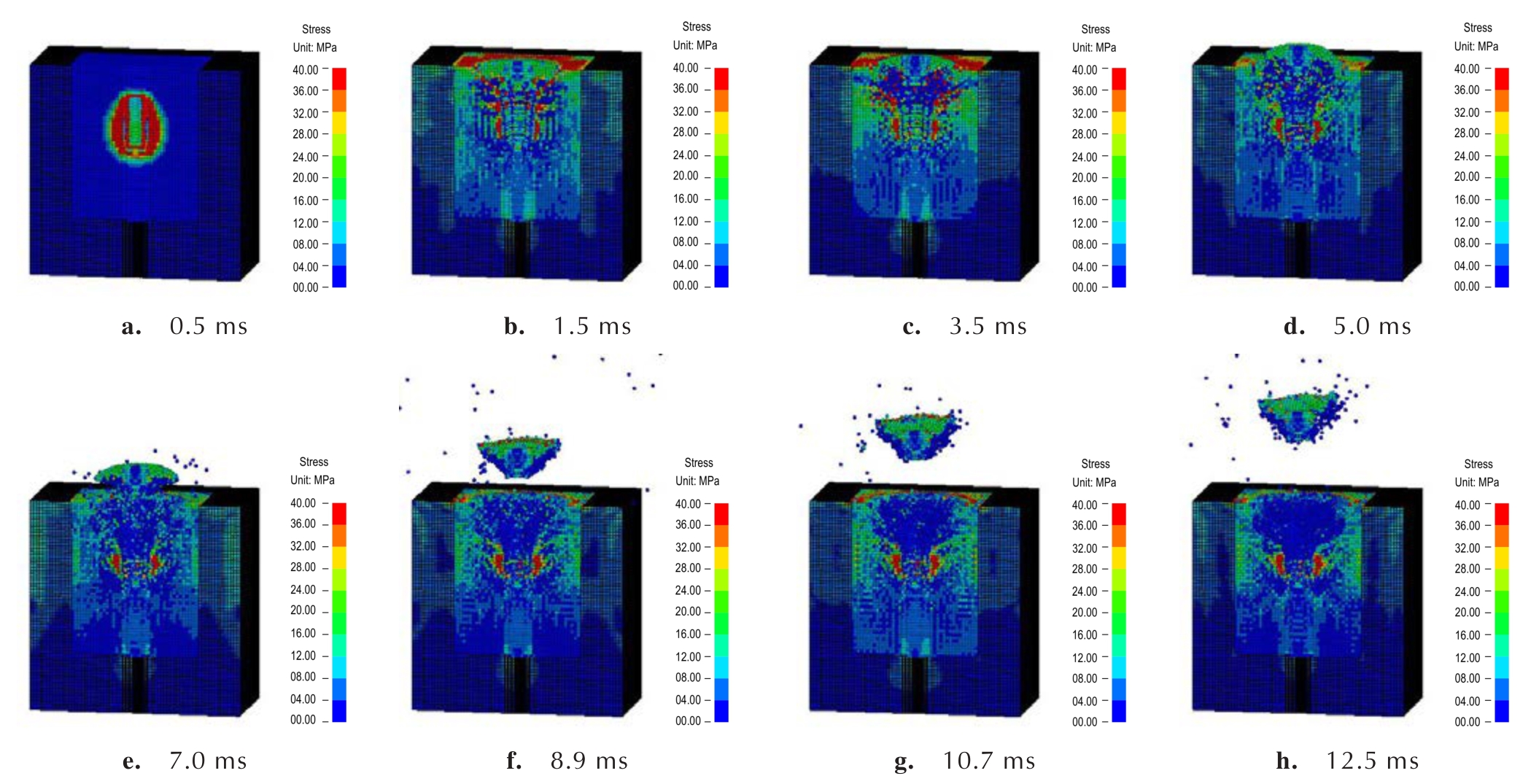

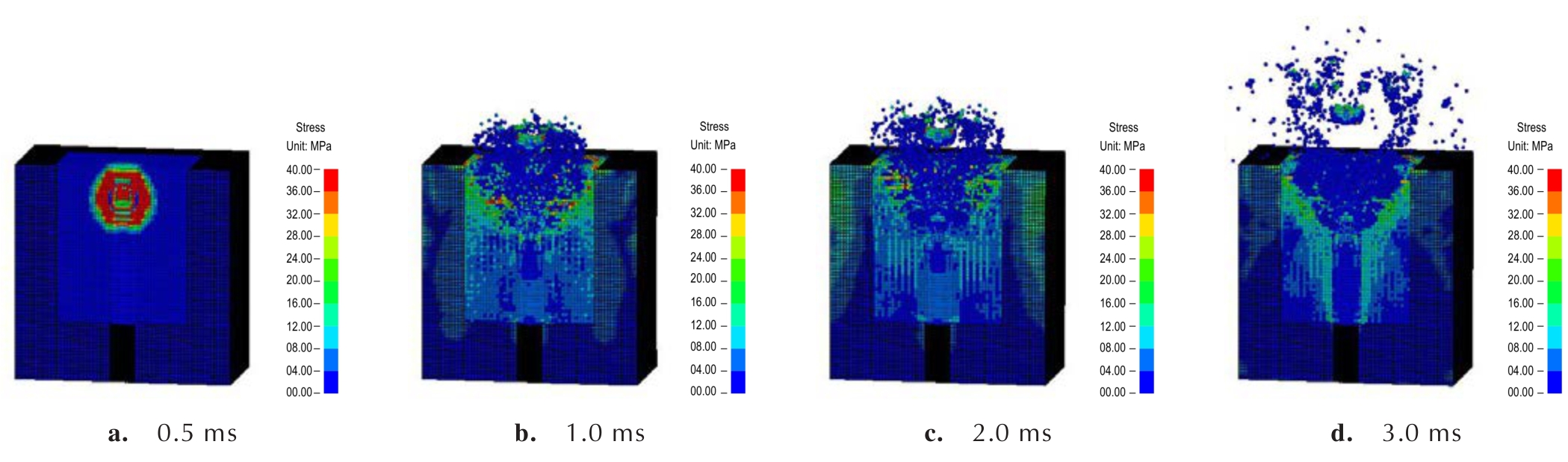

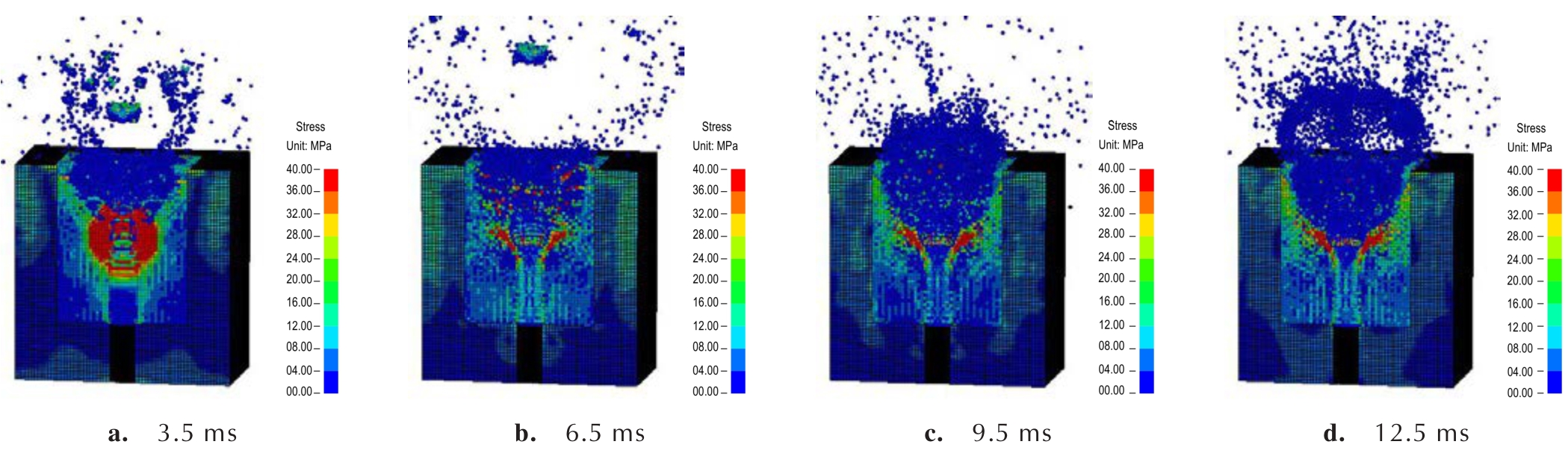

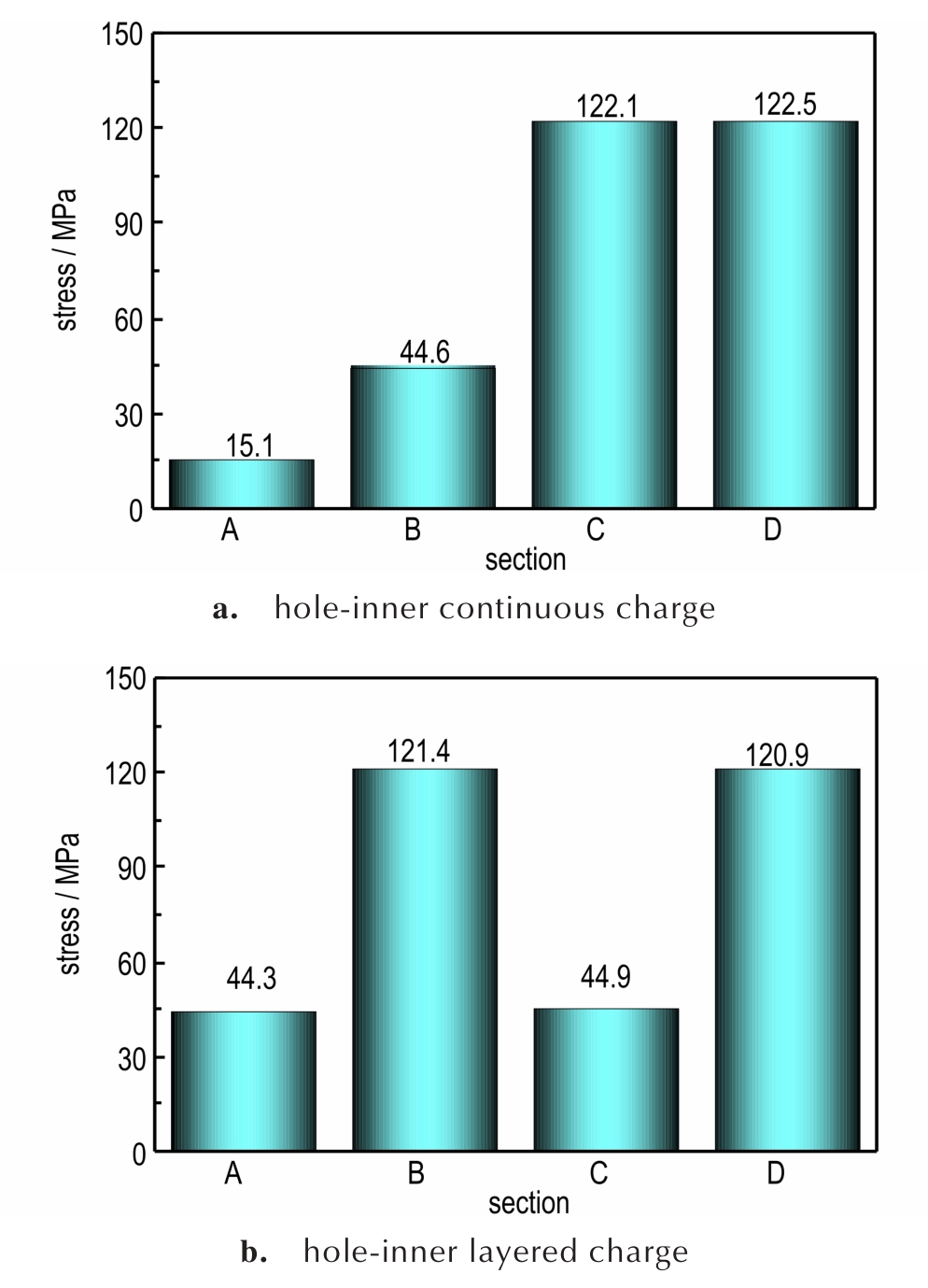

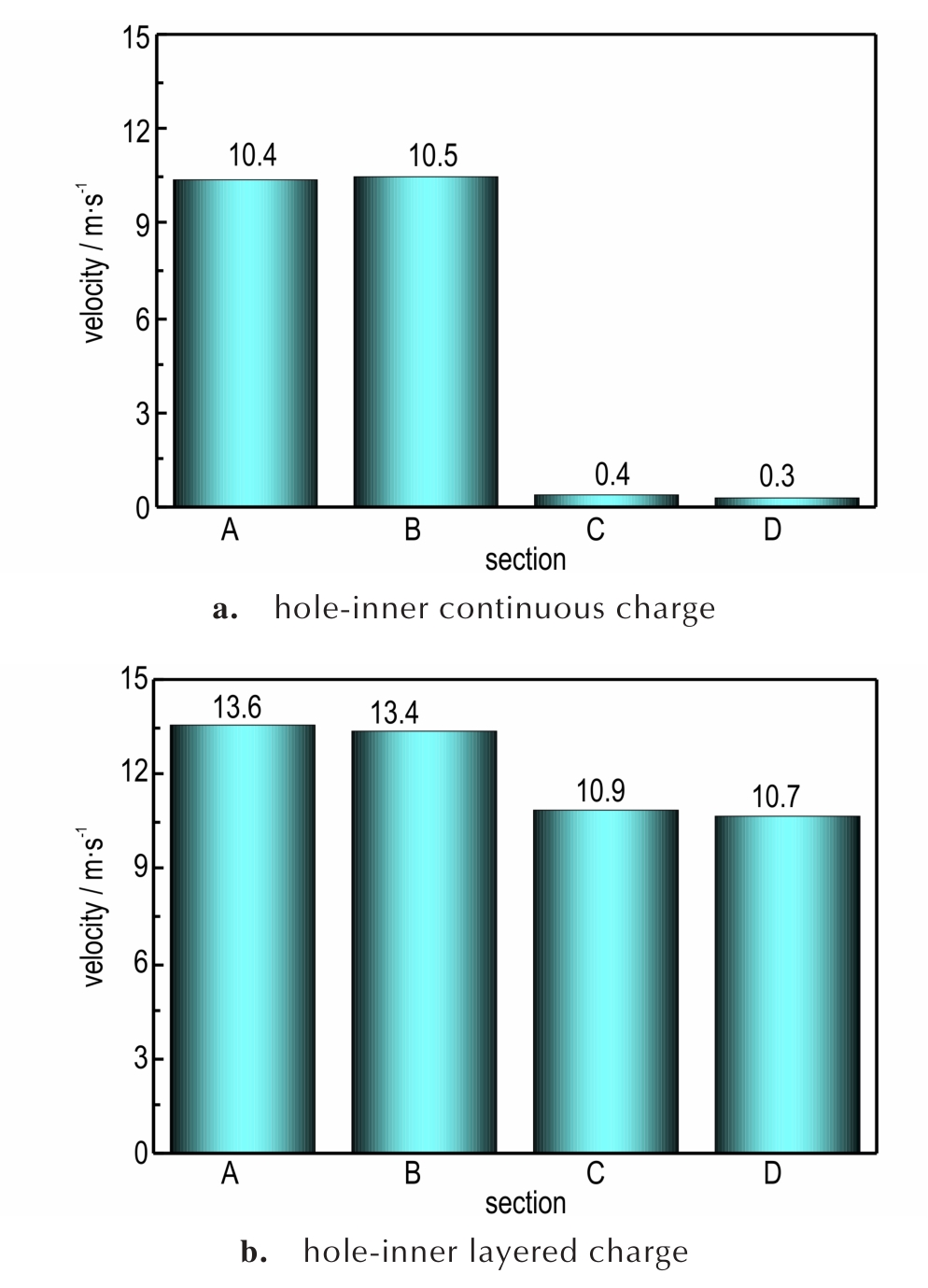

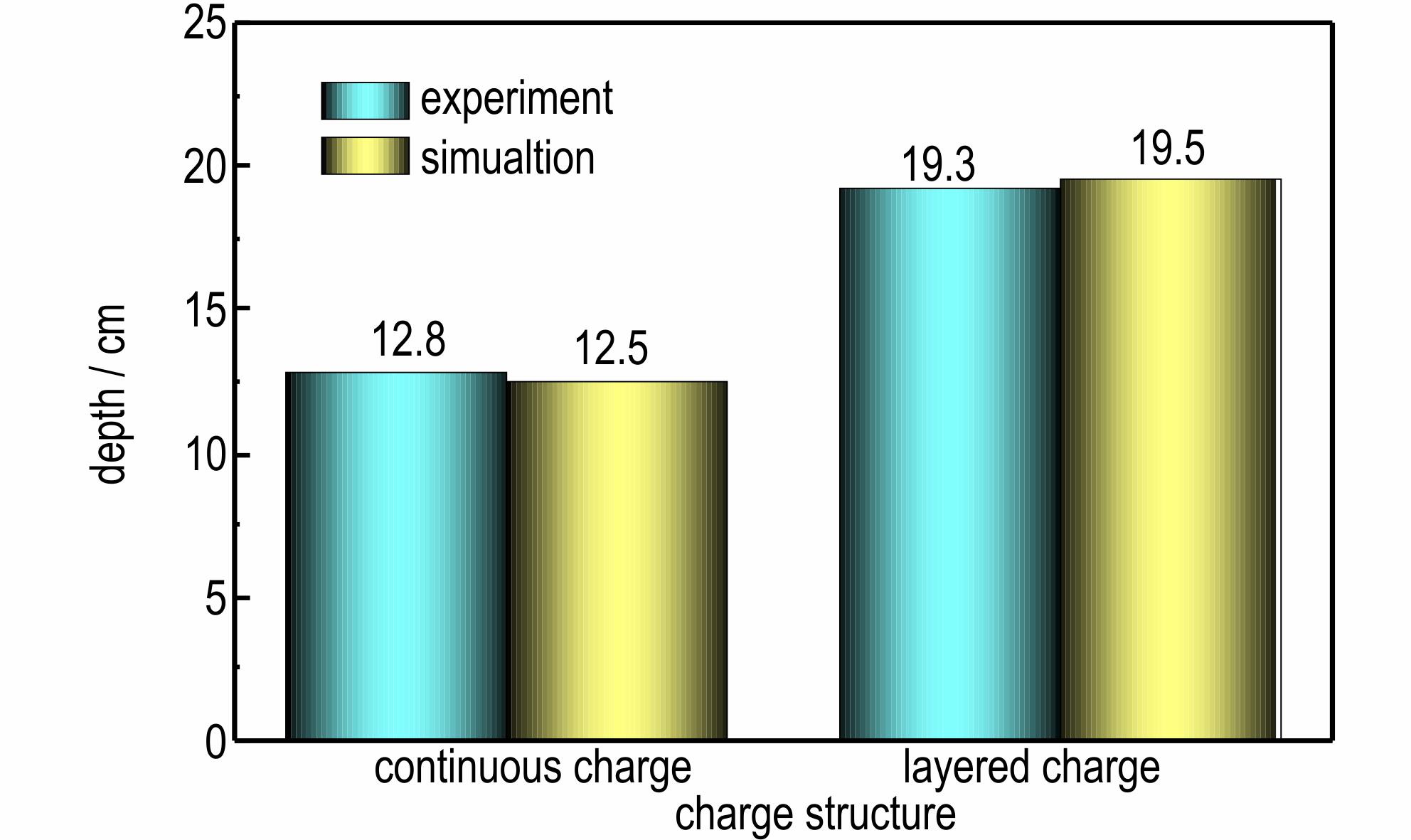

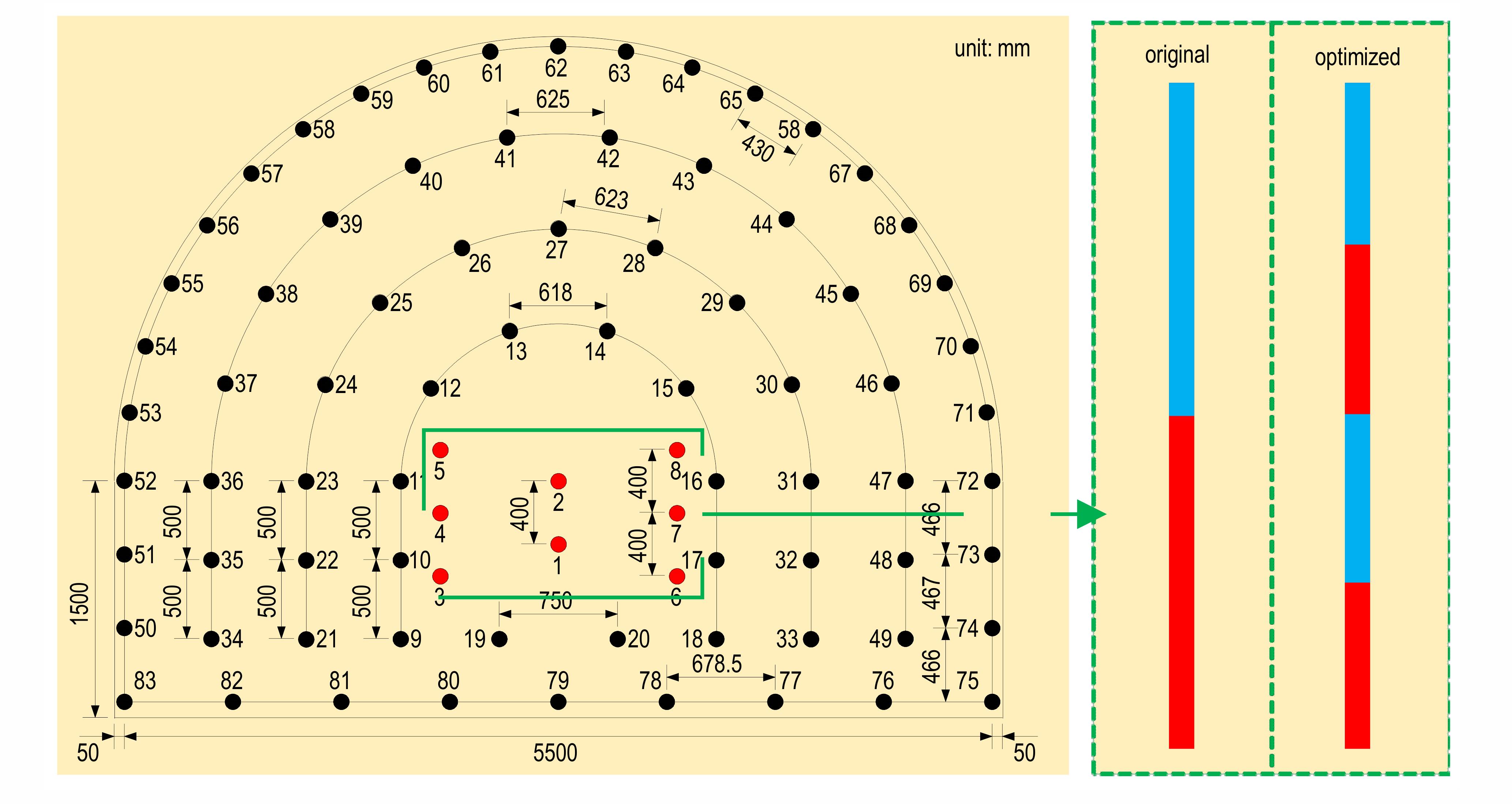

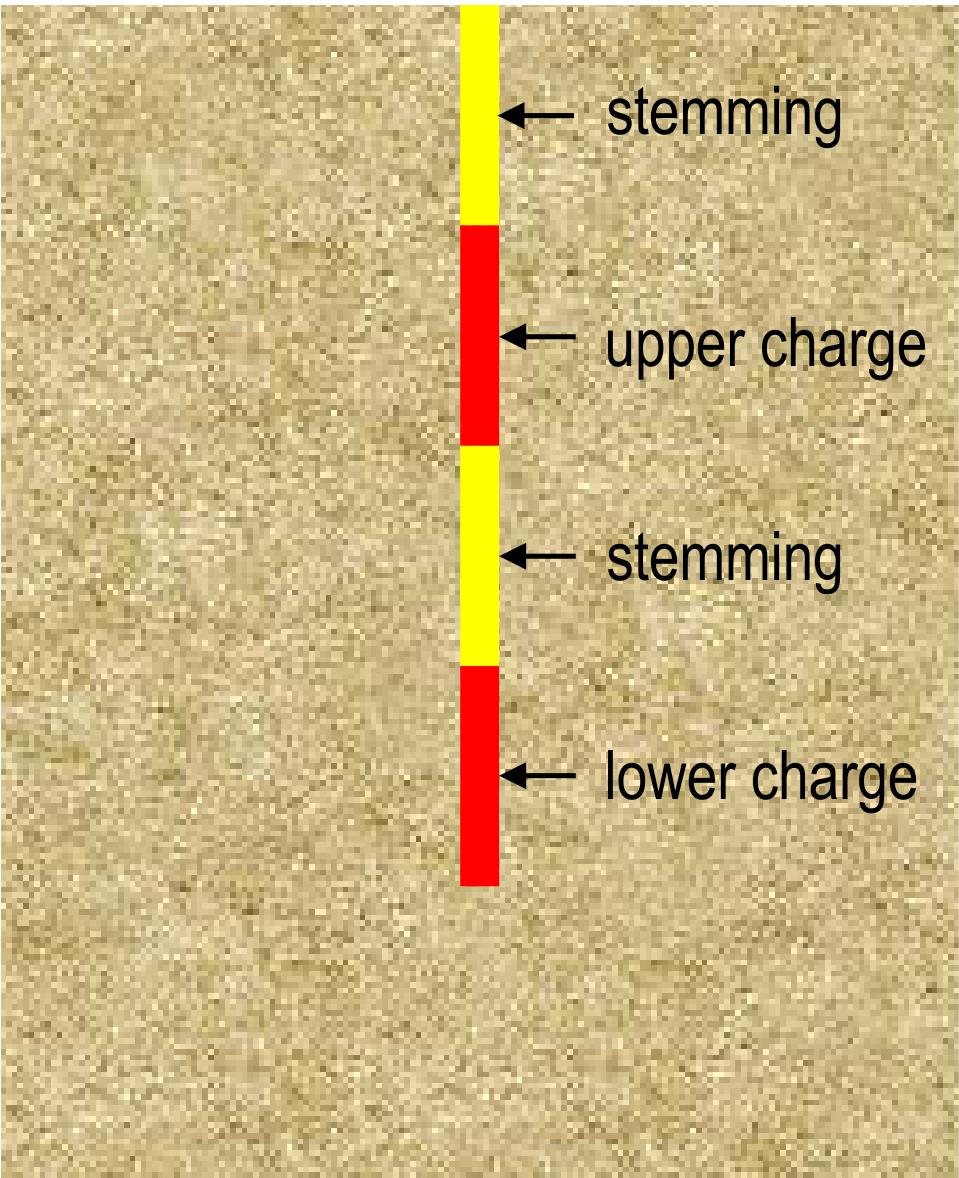

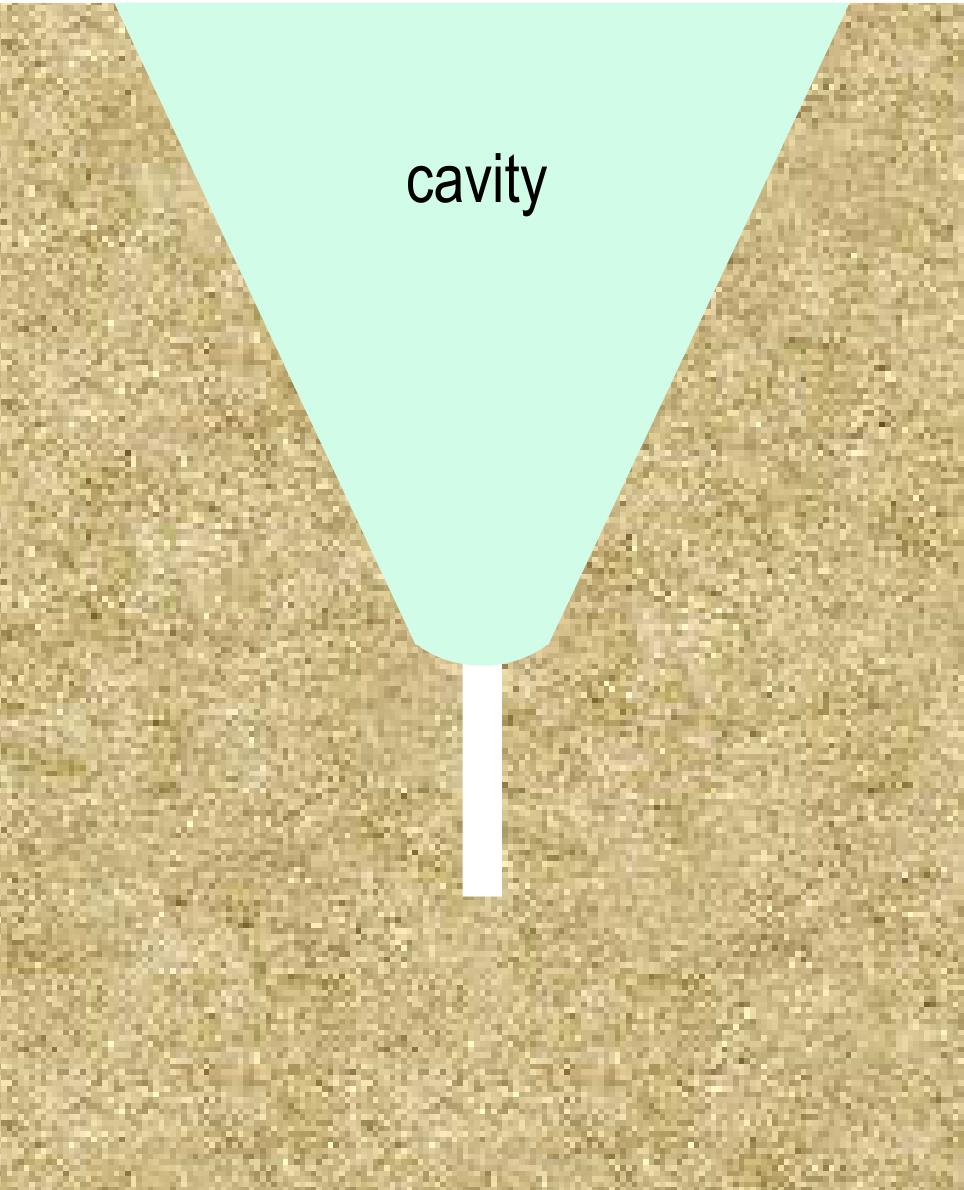

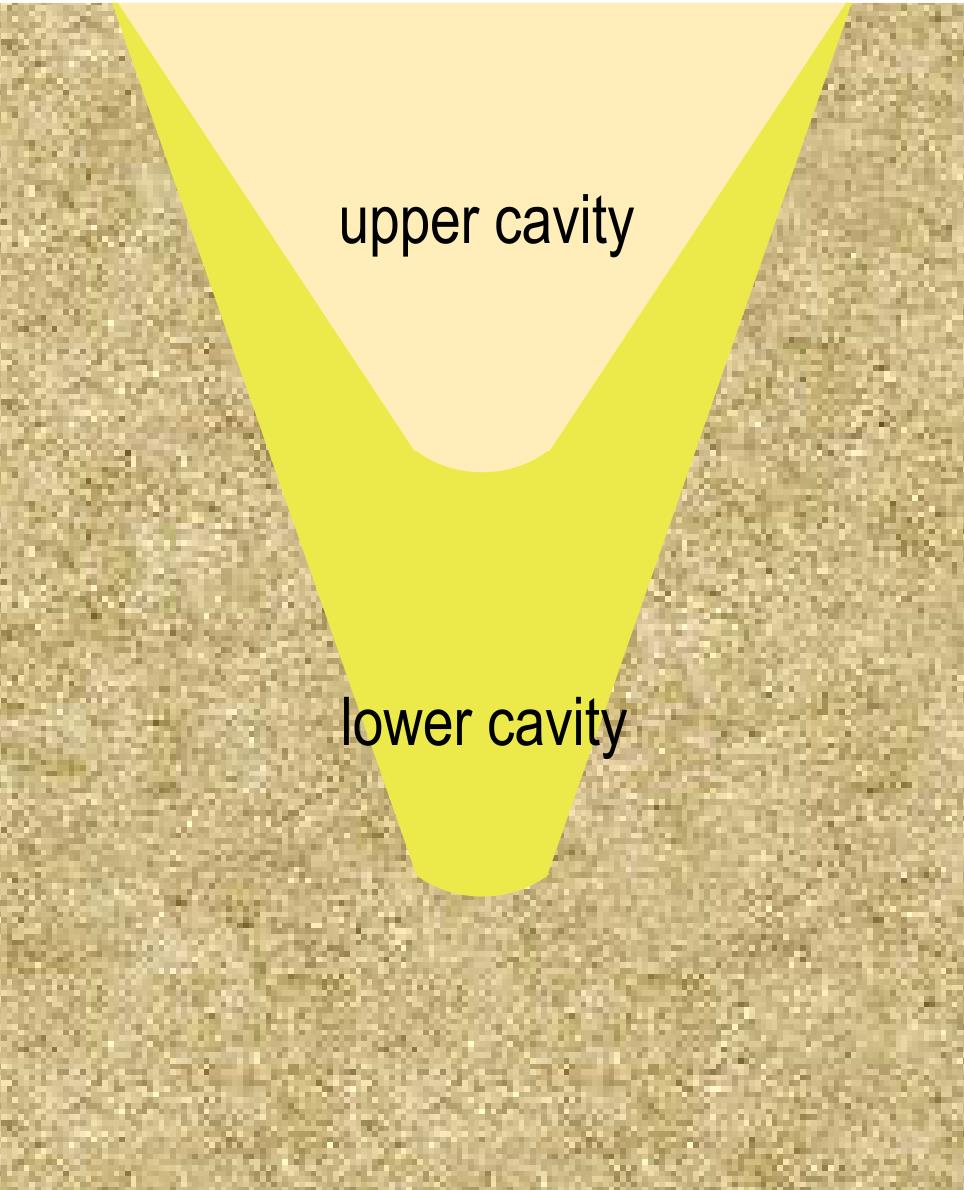

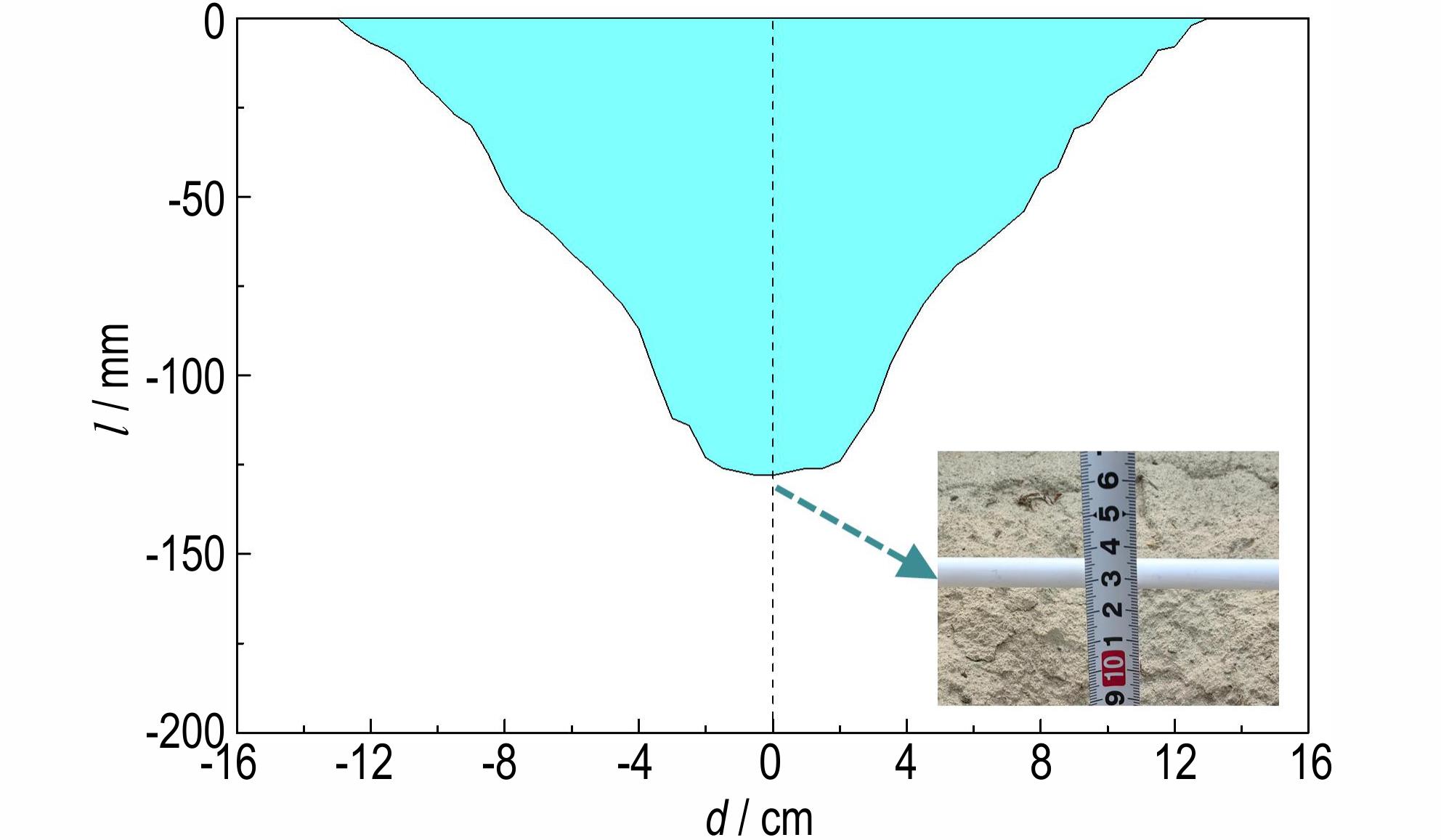

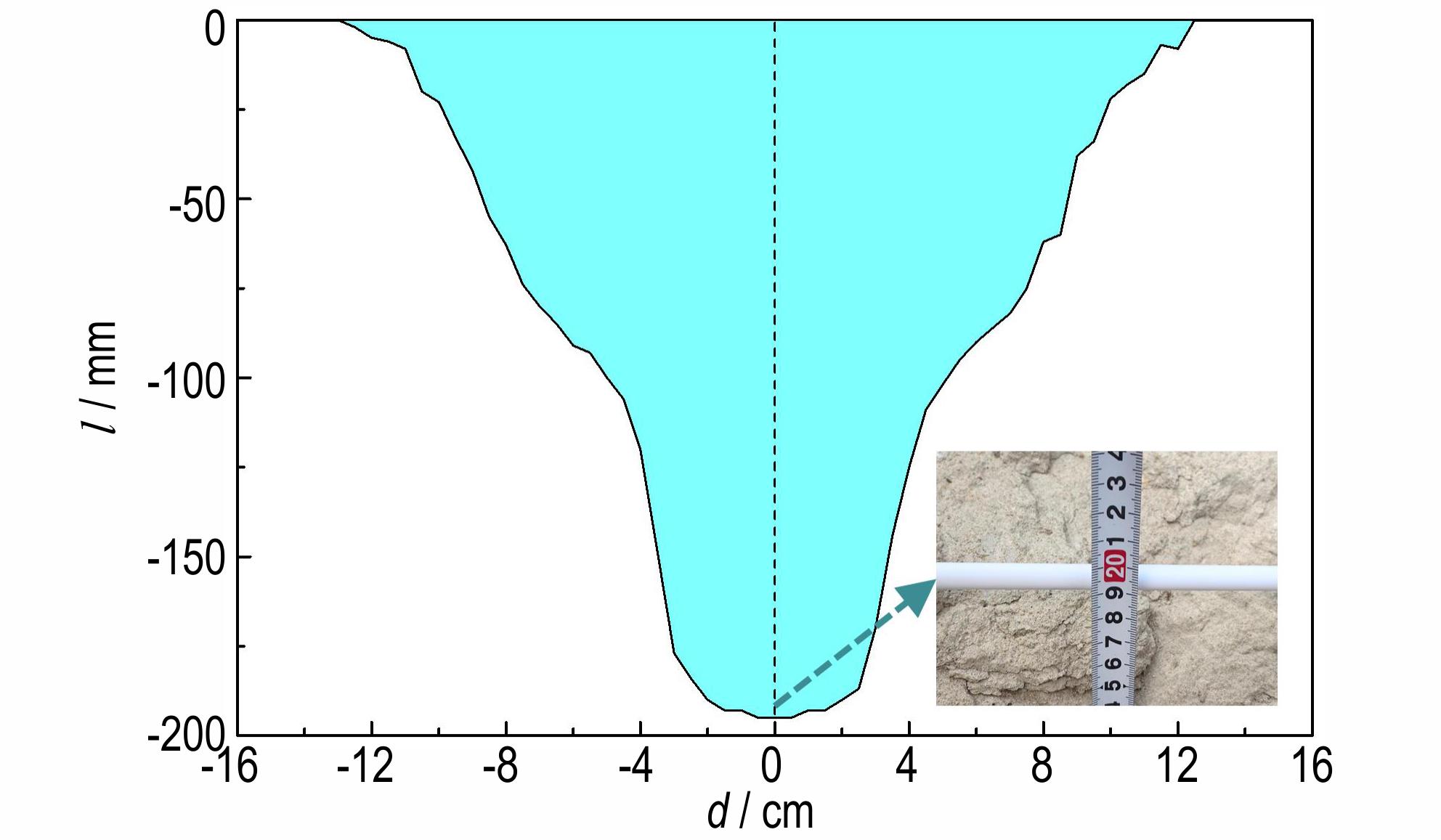

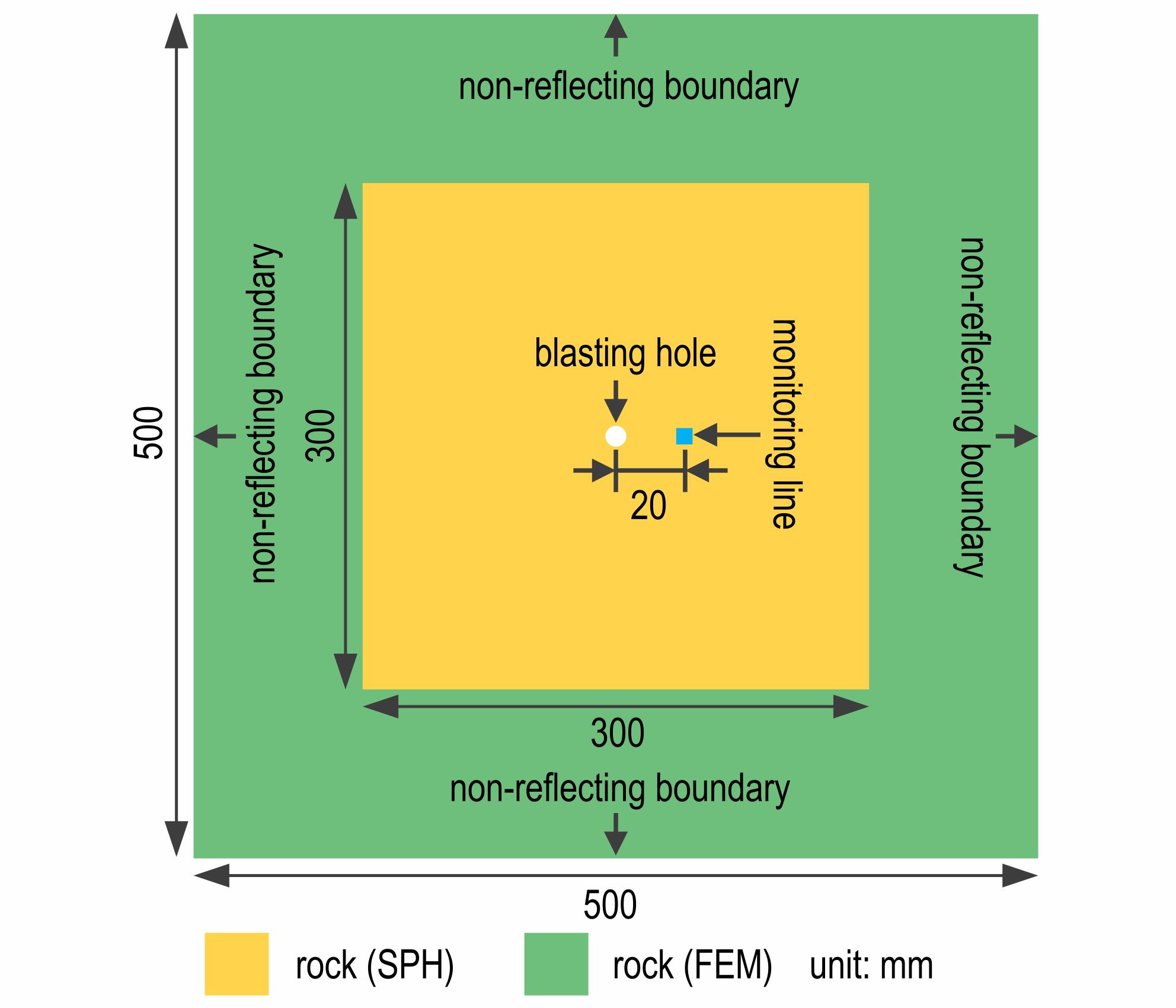

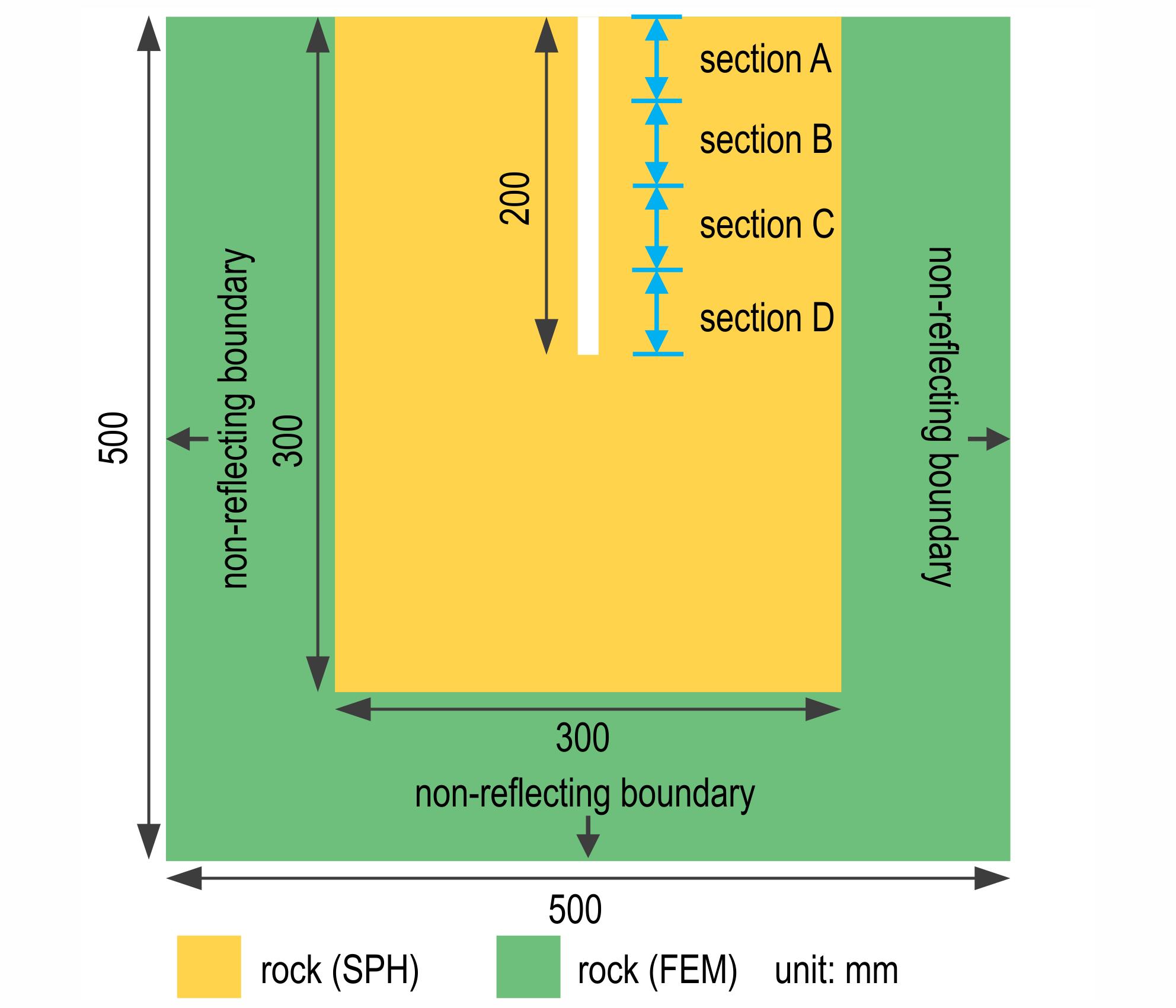

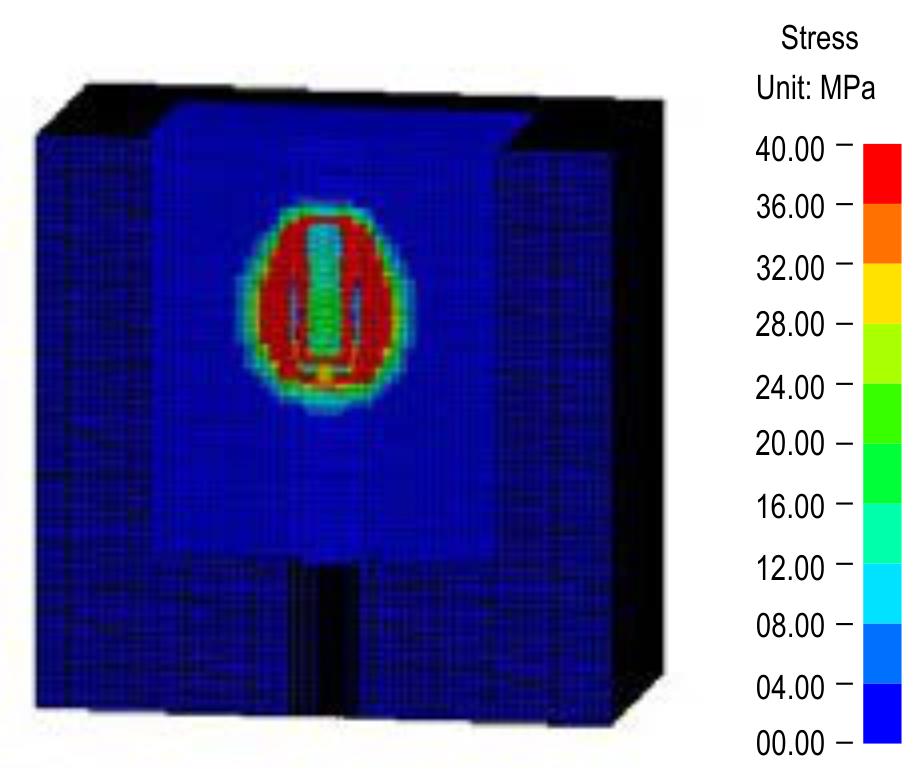

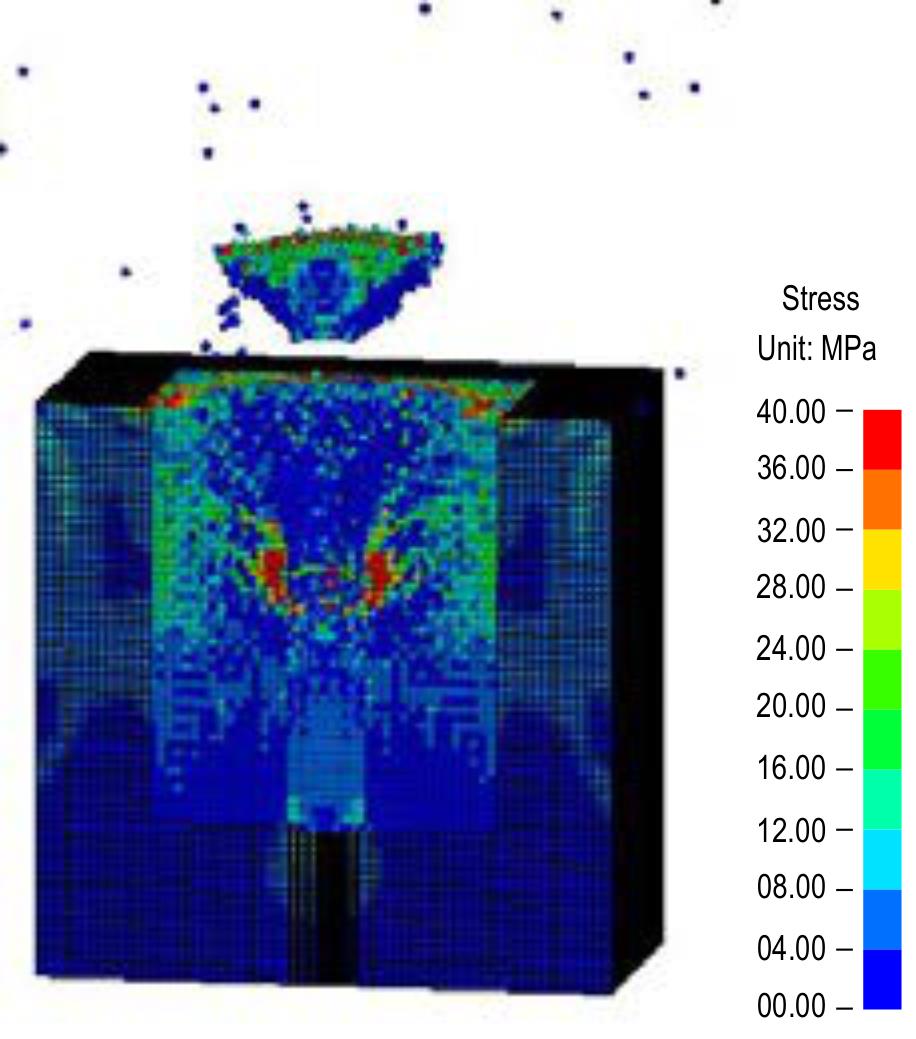

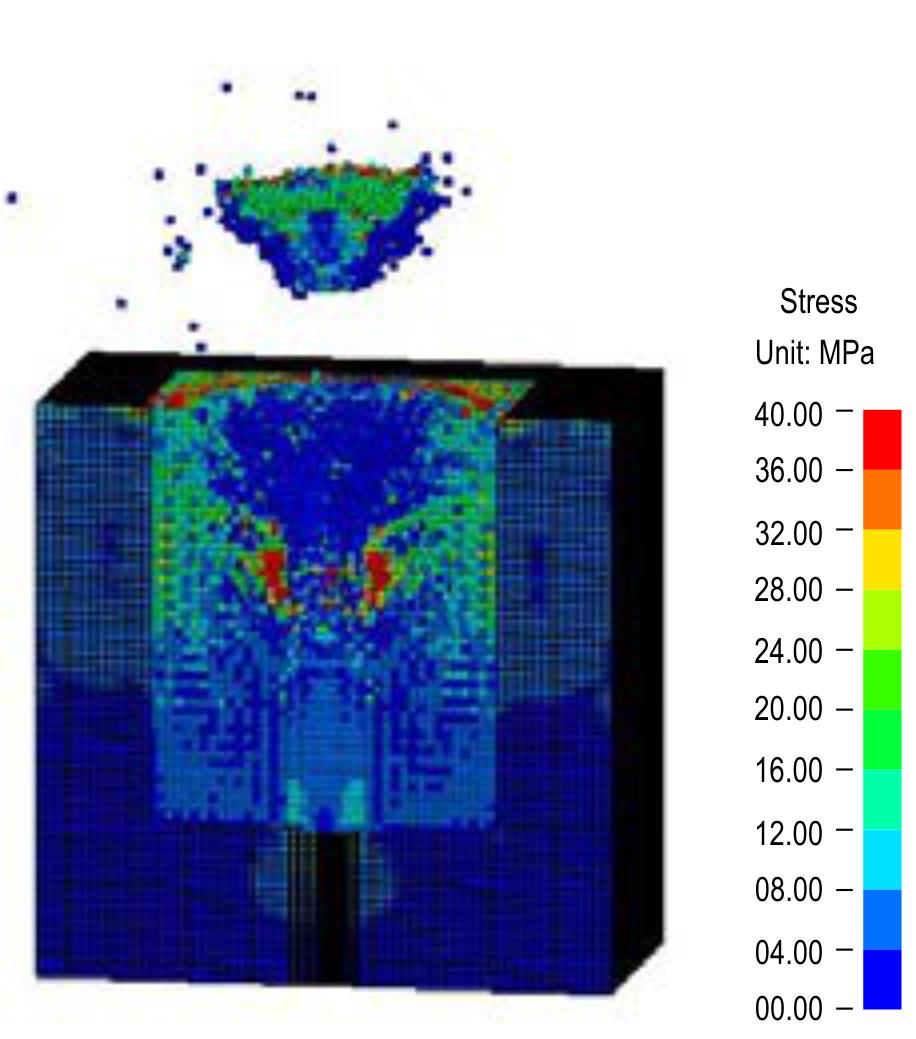

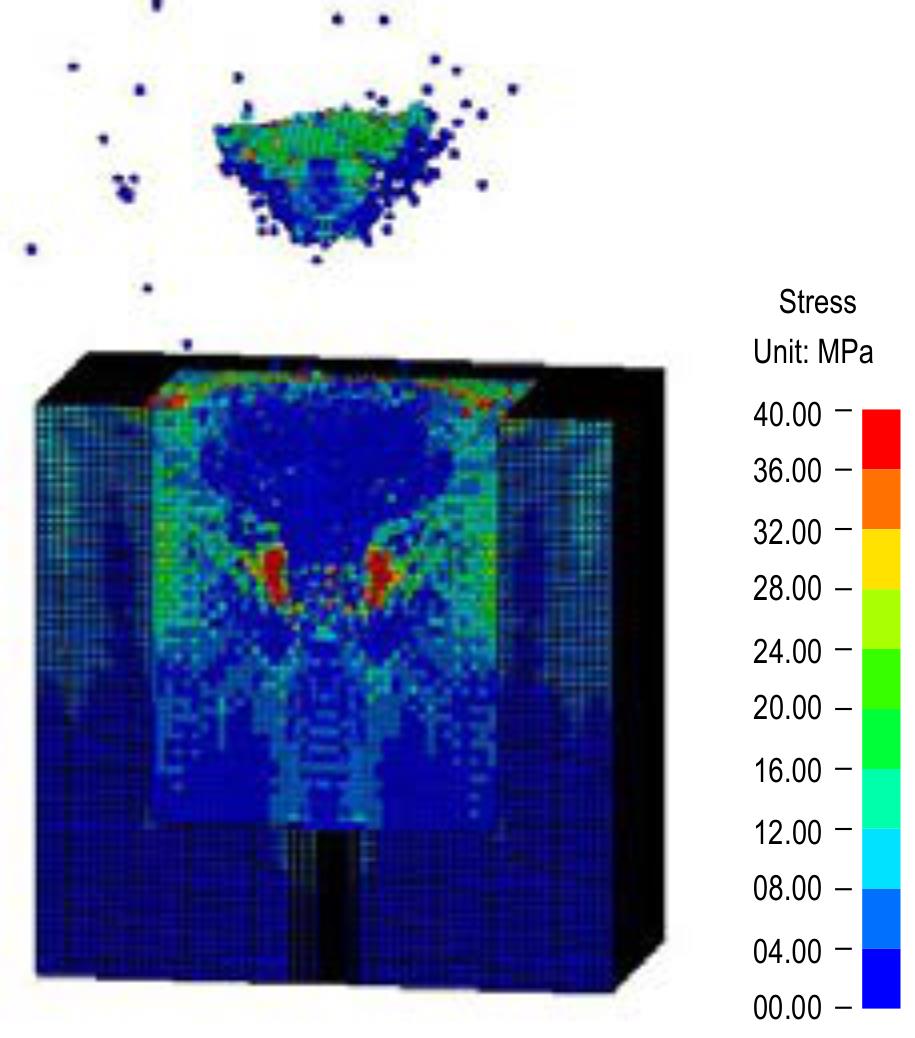

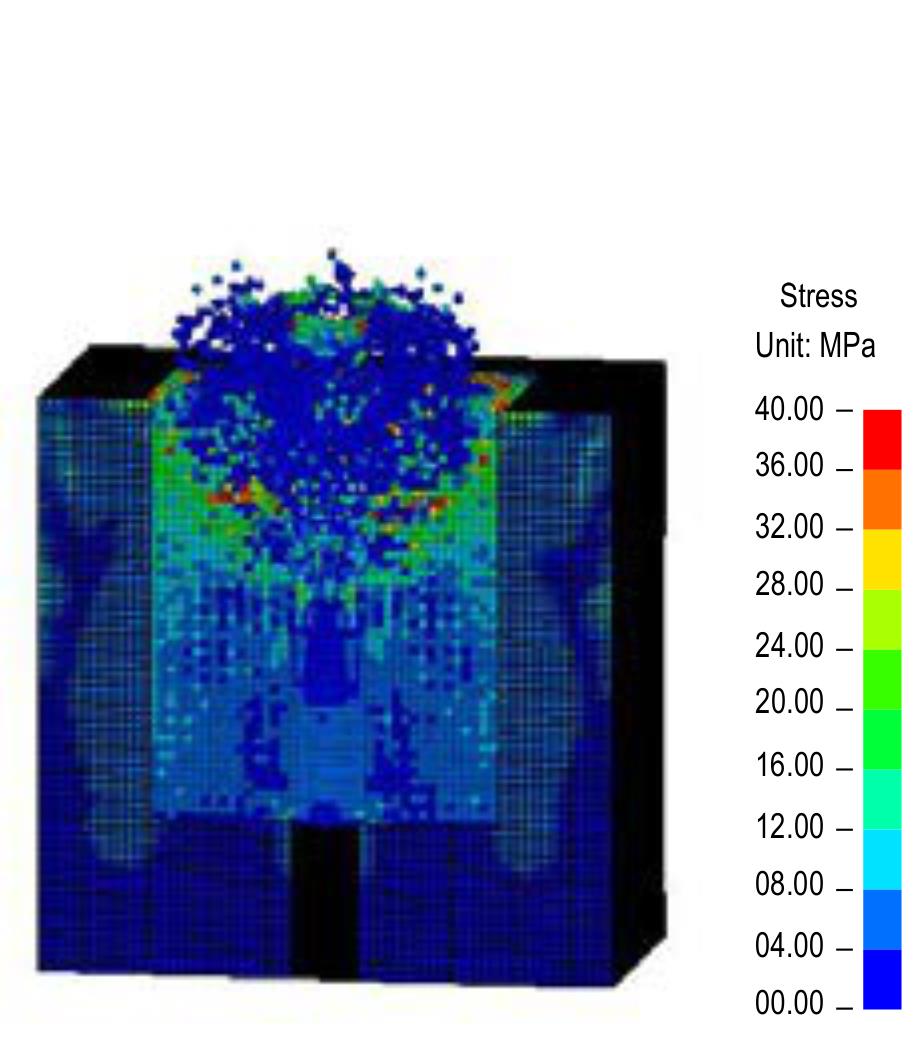

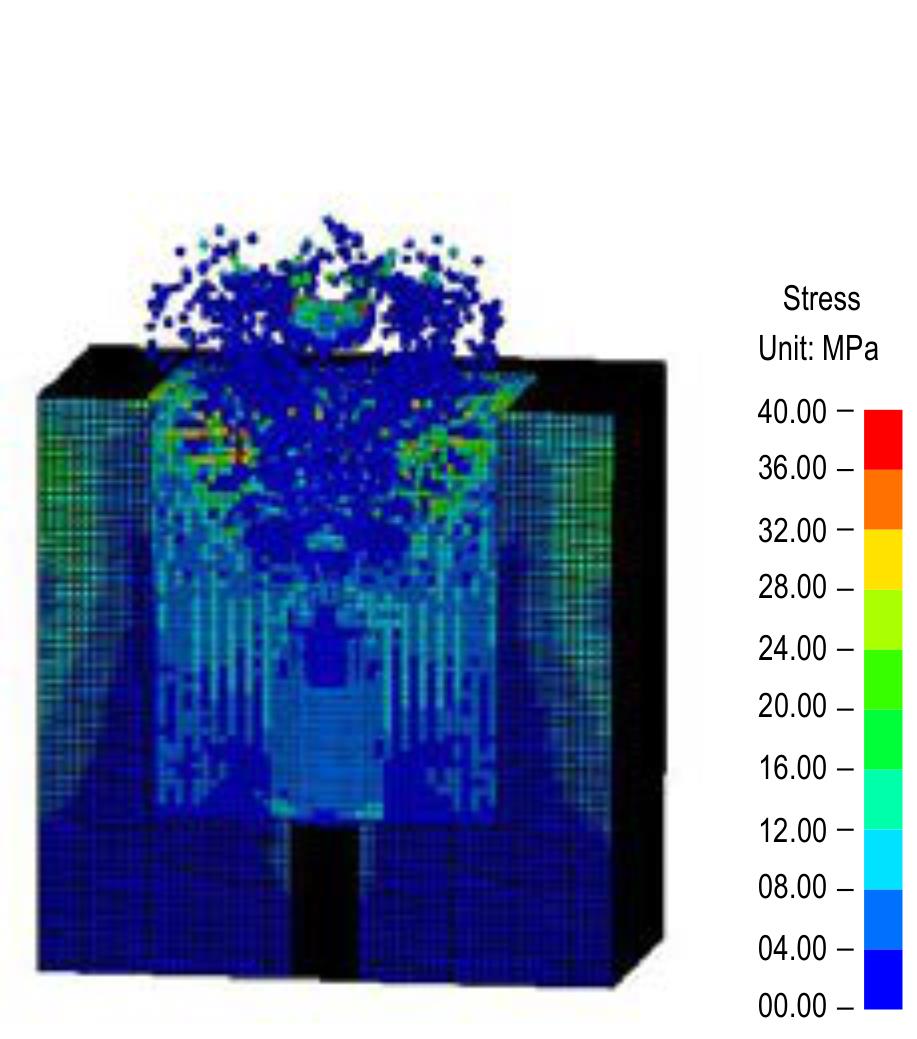

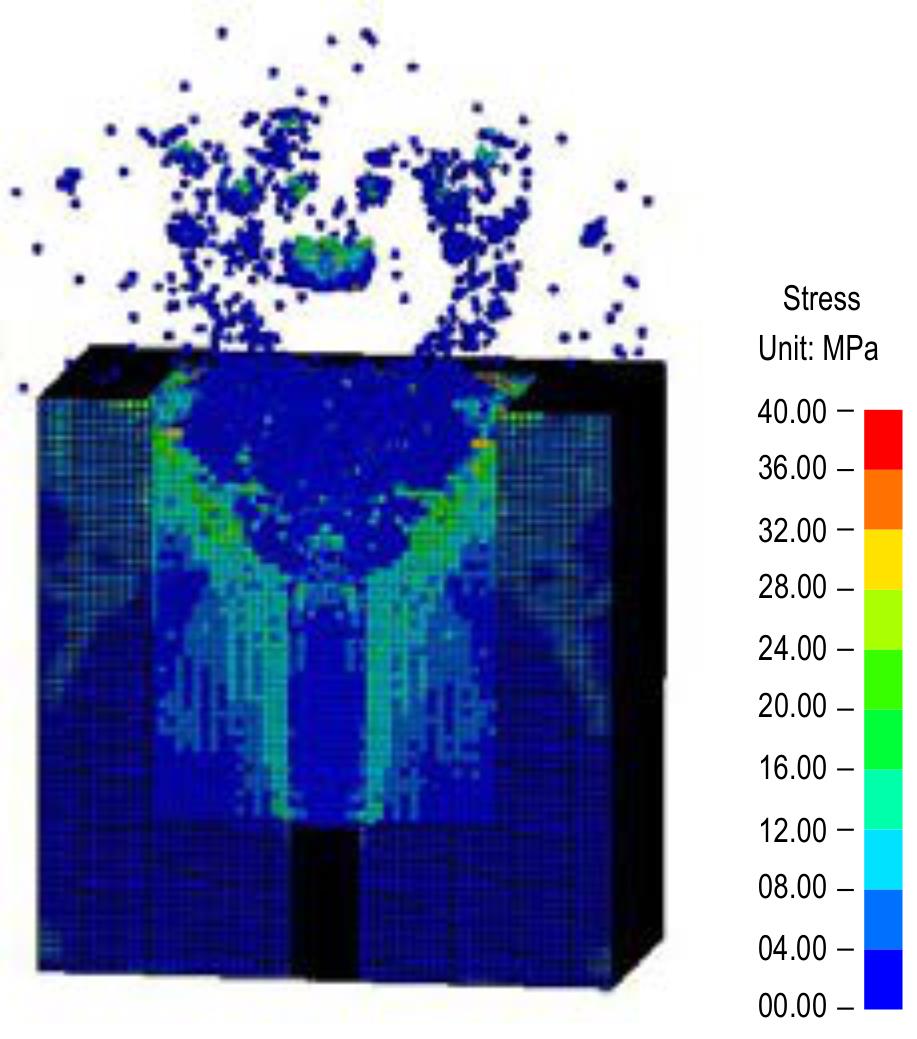

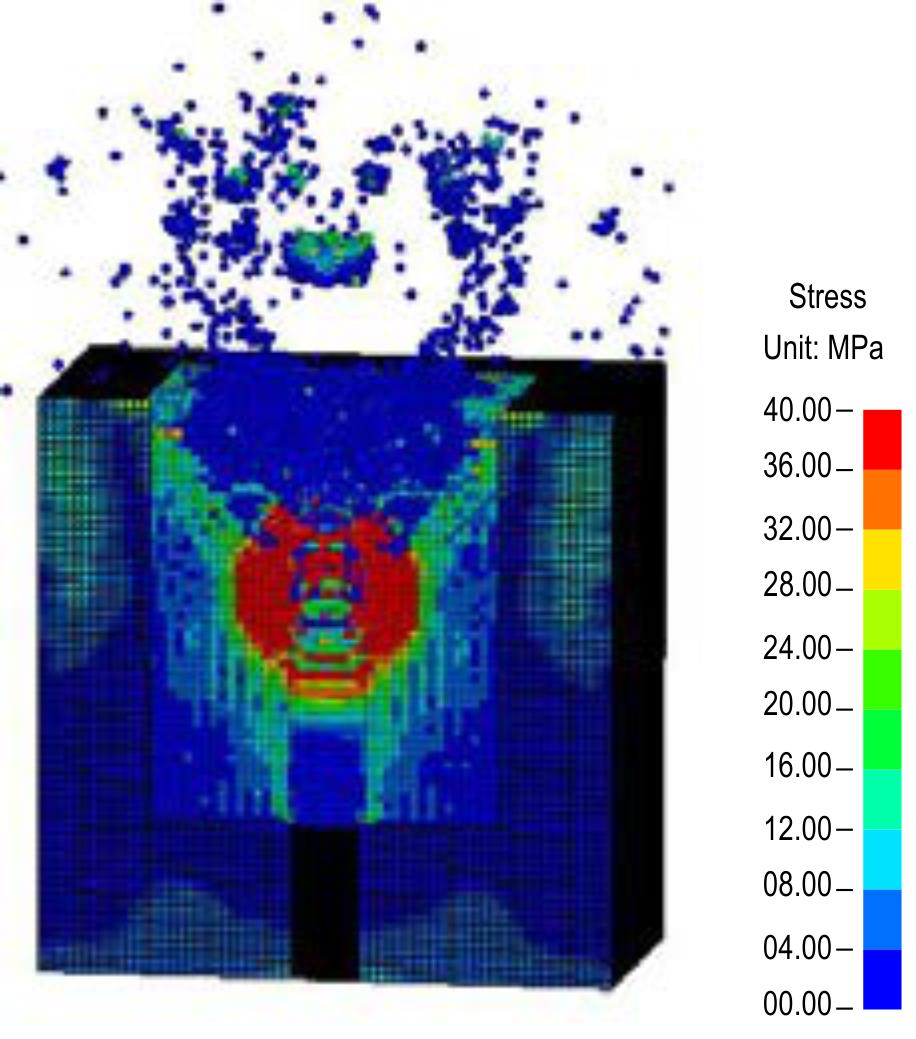

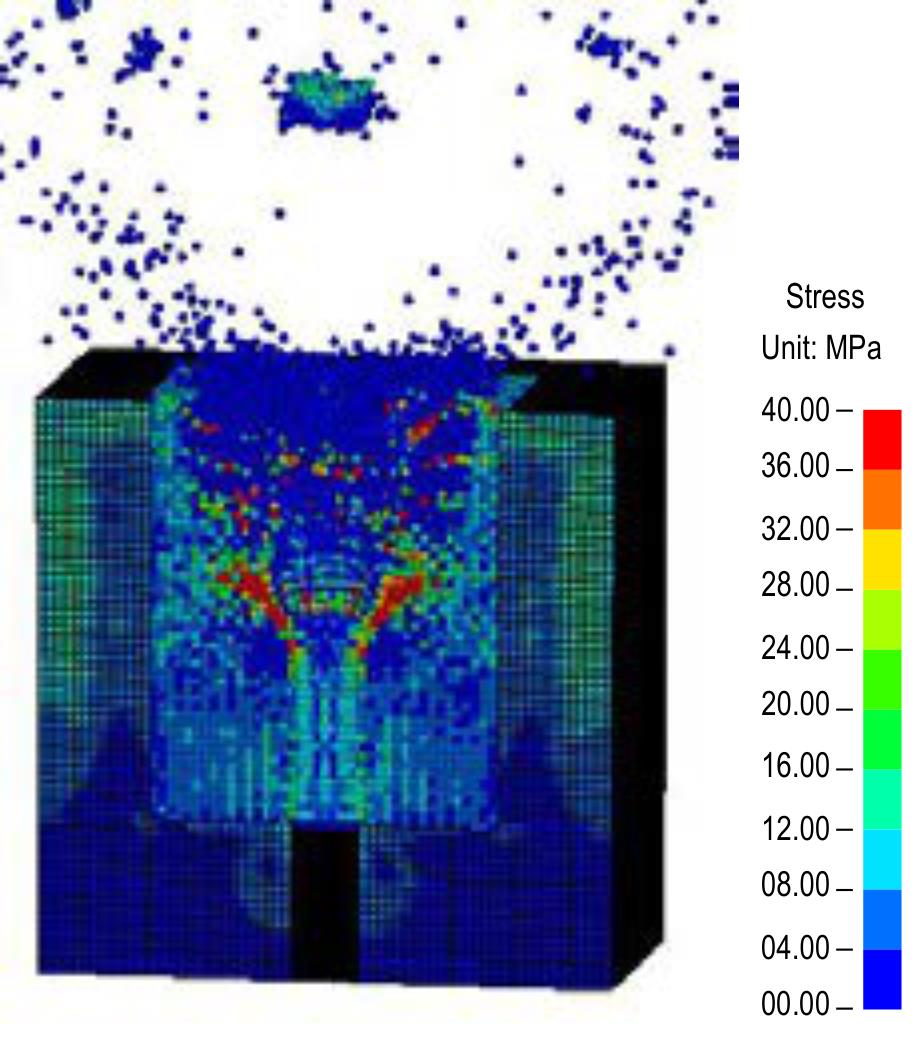

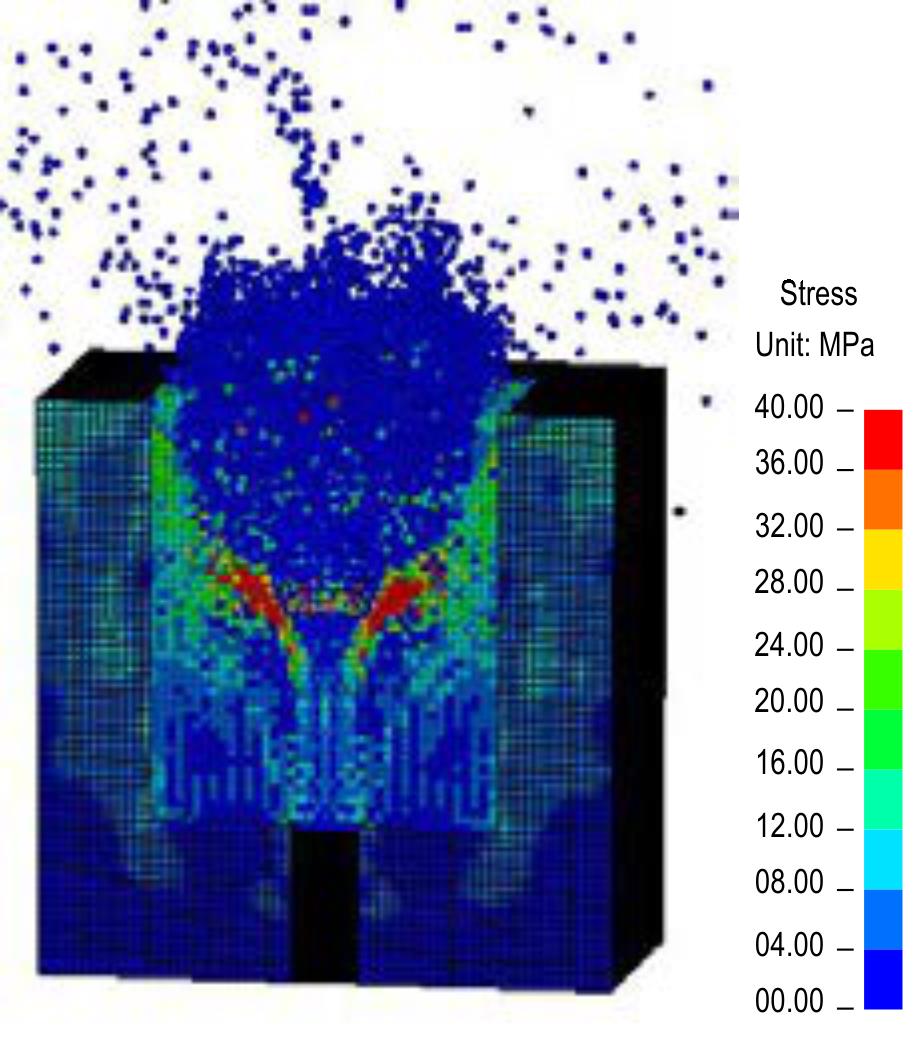

摘要:为了研究孔内分层装药爆破破岩成腔机理,首先通过理论分析和模型试验探究孔内分层装药对深孔掏槽破岩成腔效果的影响,并采用数值模拟揭示岩体破坏抛掷历程与破岩成腔机理,通过现场试验验证其应用效果。结果表明:孔内分层装药能够实现炸药能量的均匀分布和先后释放,可以消除槽腔上部大块岩石、削弱槽腔底部围岩的约束作用,从而达到96.5%的成腔效率;数值模拟实现了爆破历程的可视化,并且模拟结果证实了能量的均匀分布和先后释放对破岩成腔的有利作用;与传统掏槽爆破技术相比,采用孔内分层装药掏槽技术,循环进尺和炮孔利用率分别提高了0.45 m和17.3%,炸药和雷管单耗分别降低了0.42 kg·m-3和0.21 PCS·m-3,证实了孔内分层装药掏槽技术在深孔爆破中的适用性。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

-

2025,33(7):725-737, DOI: 10.11943/CJEM2025084

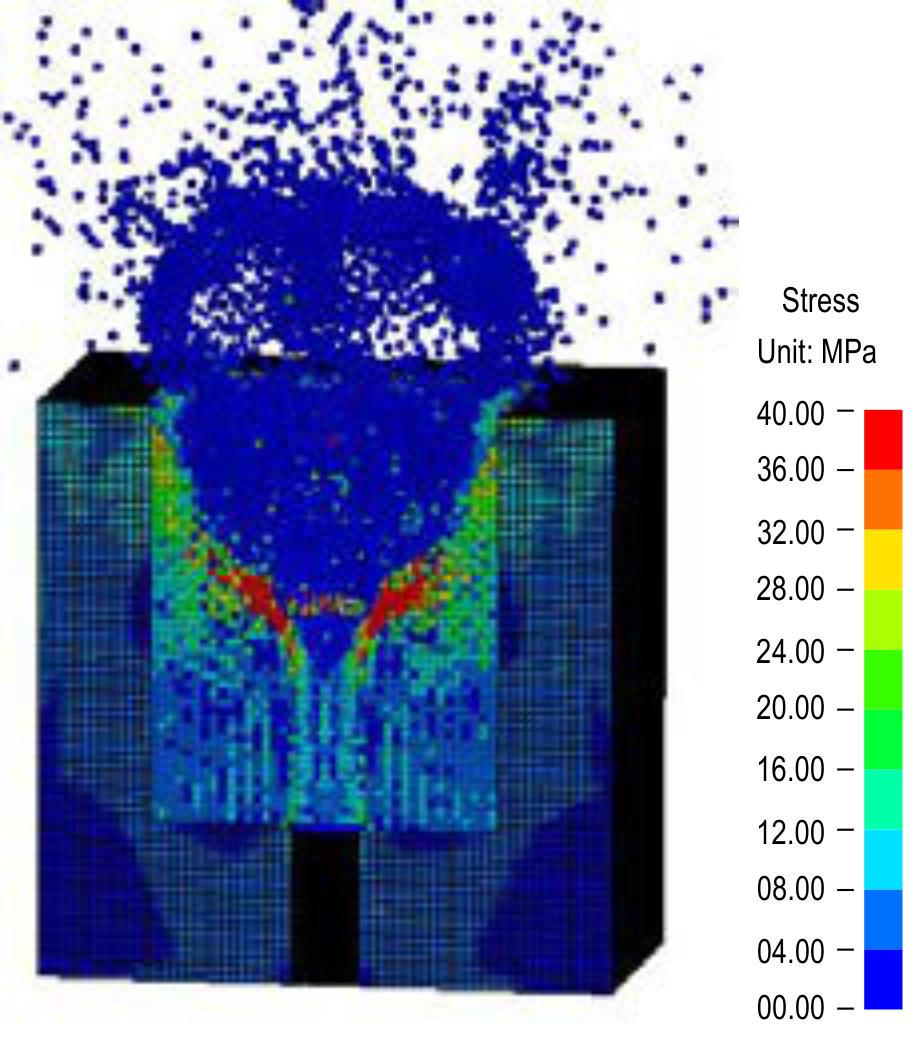

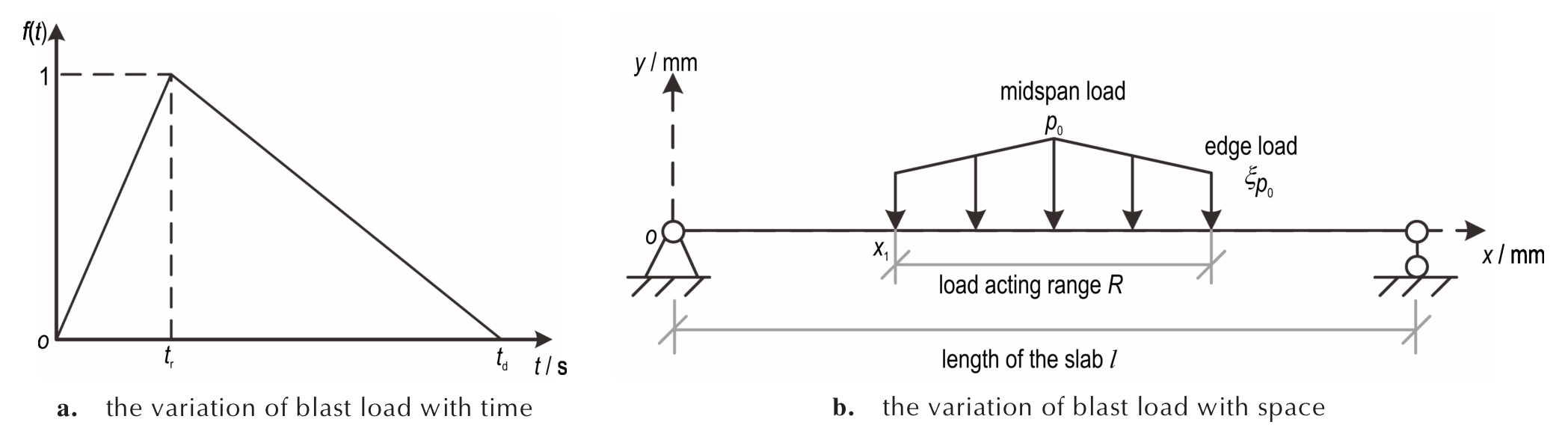

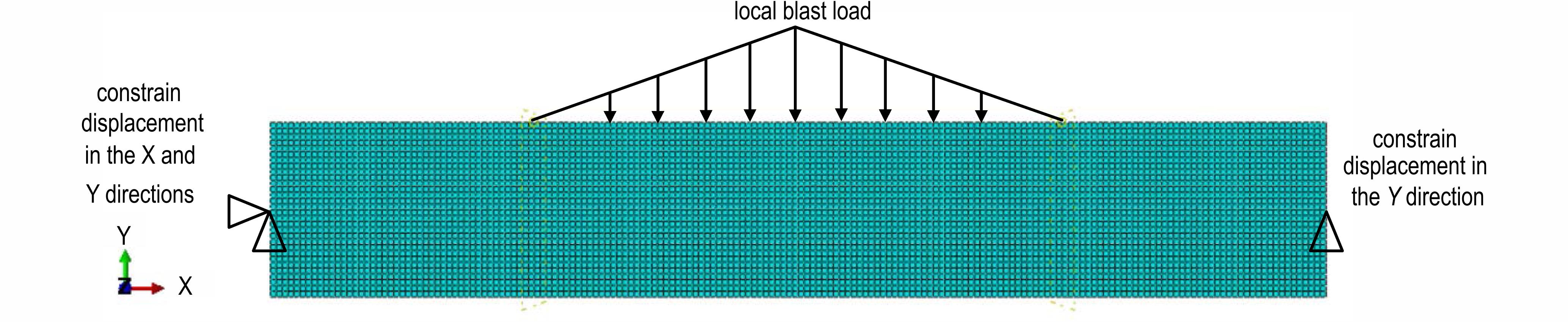

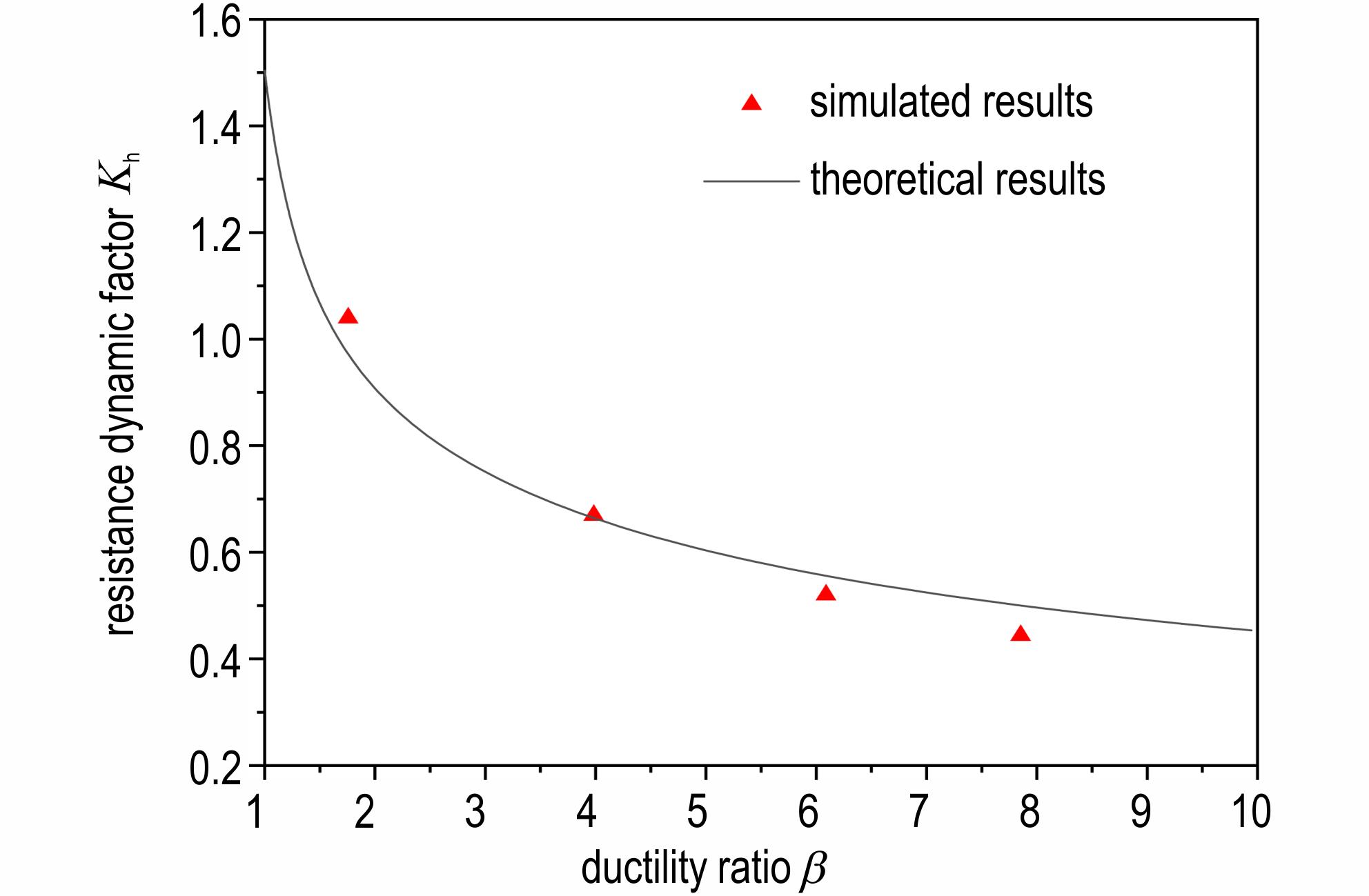

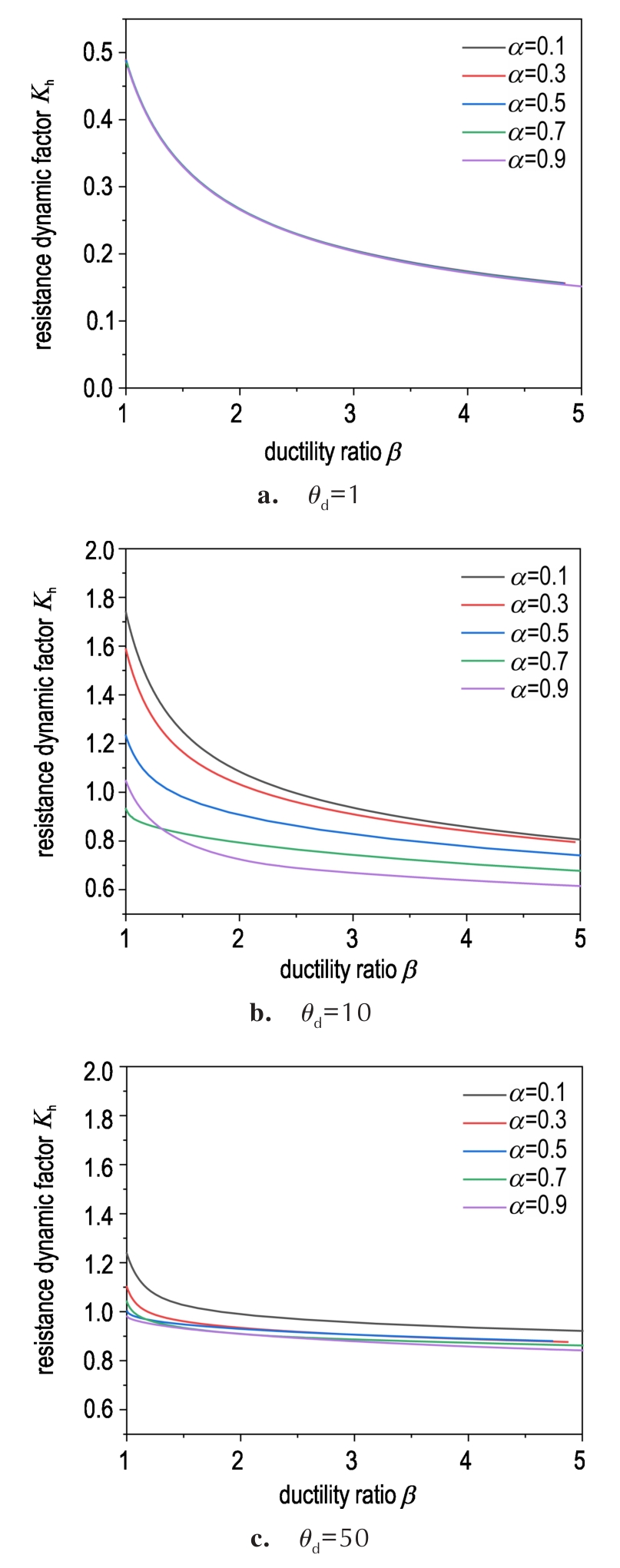

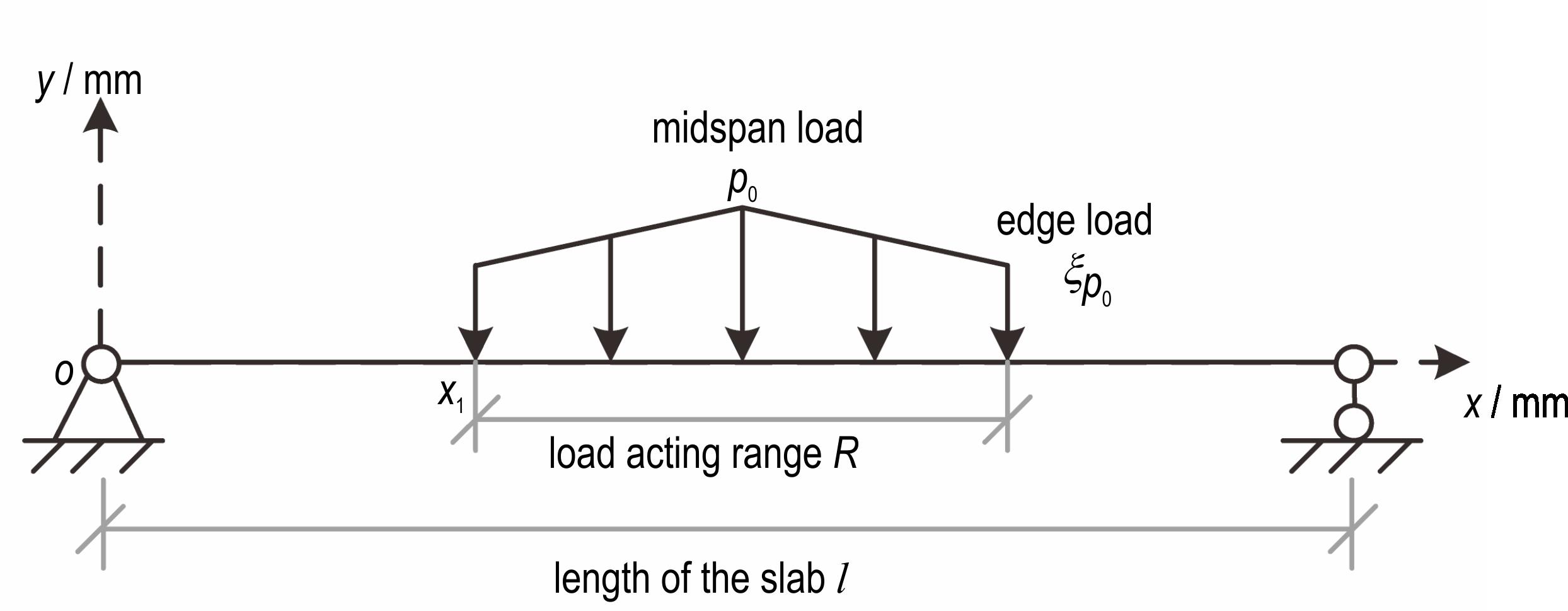

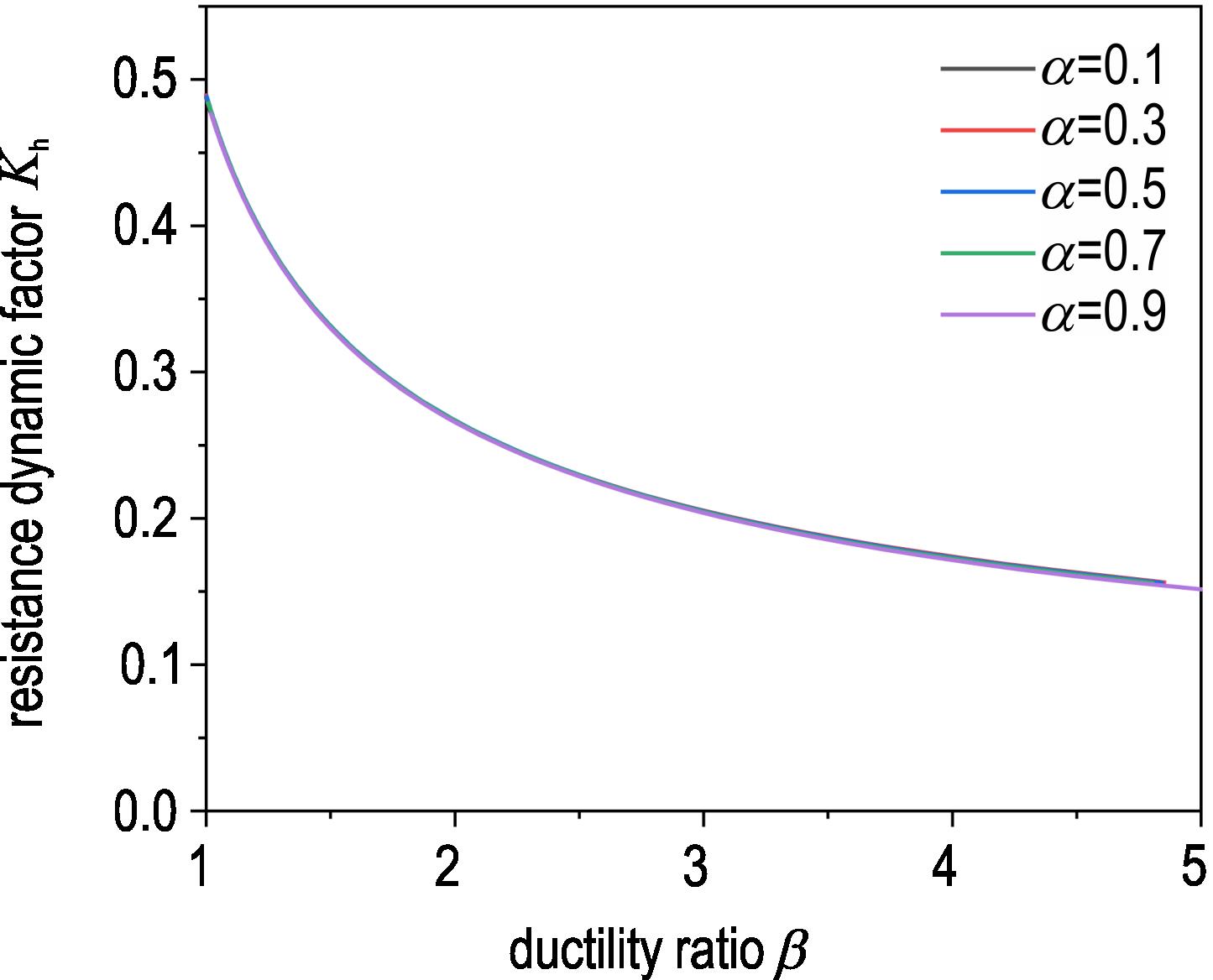

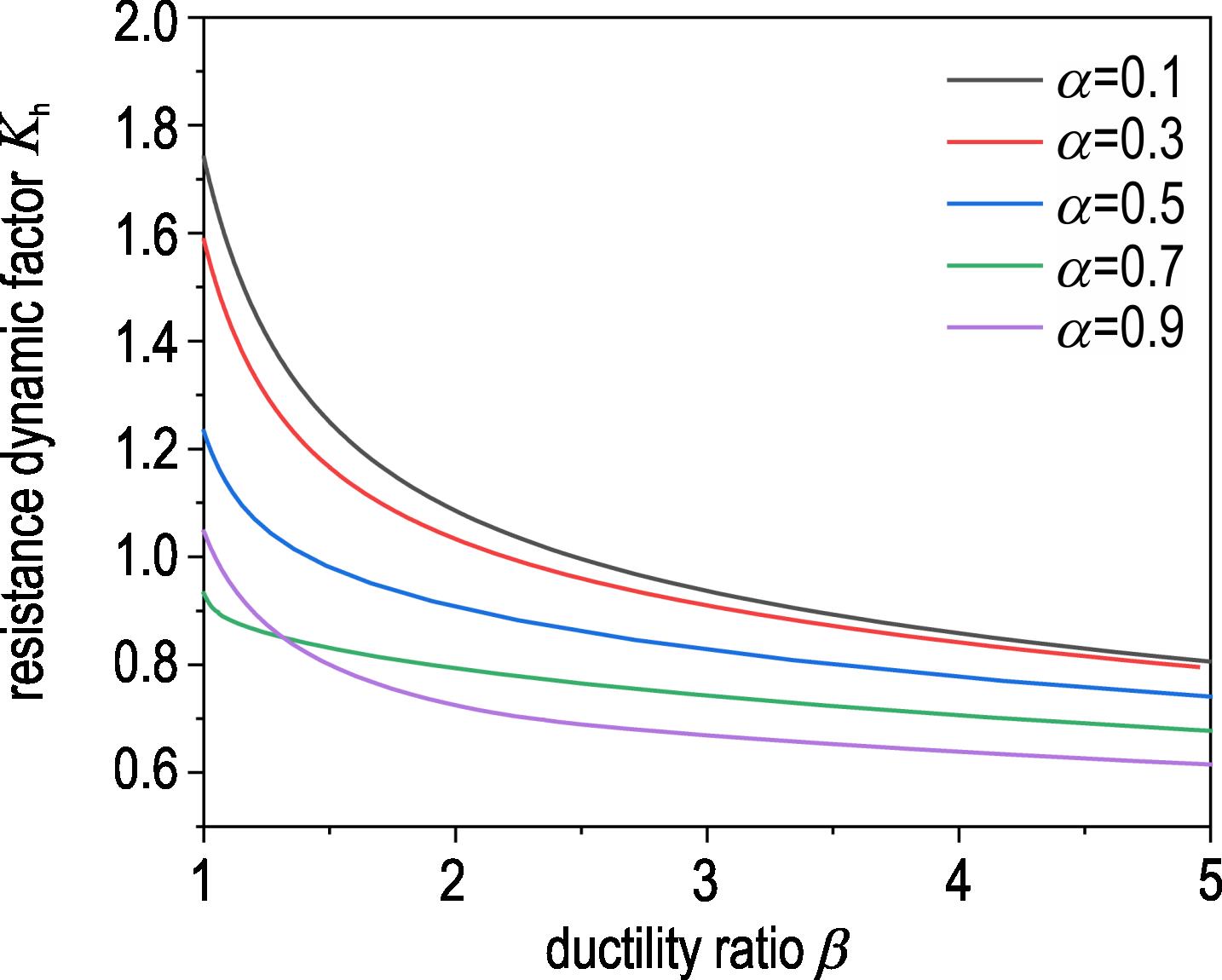

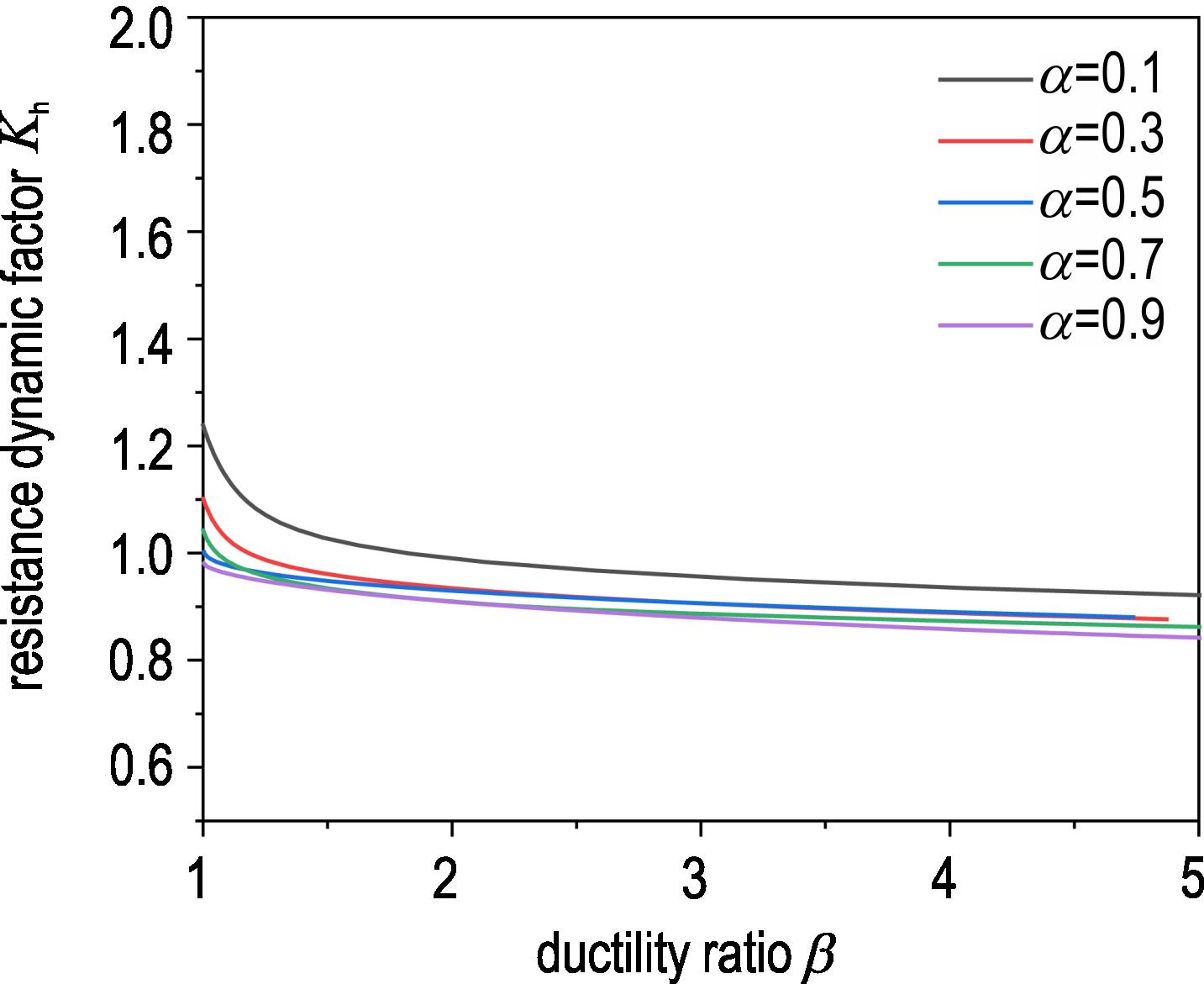

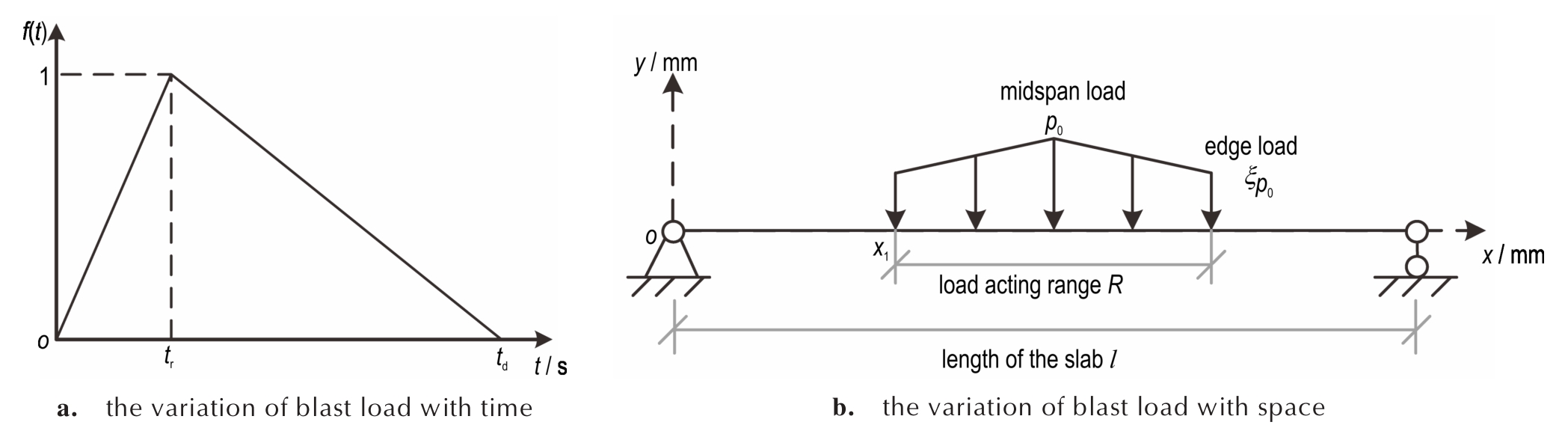

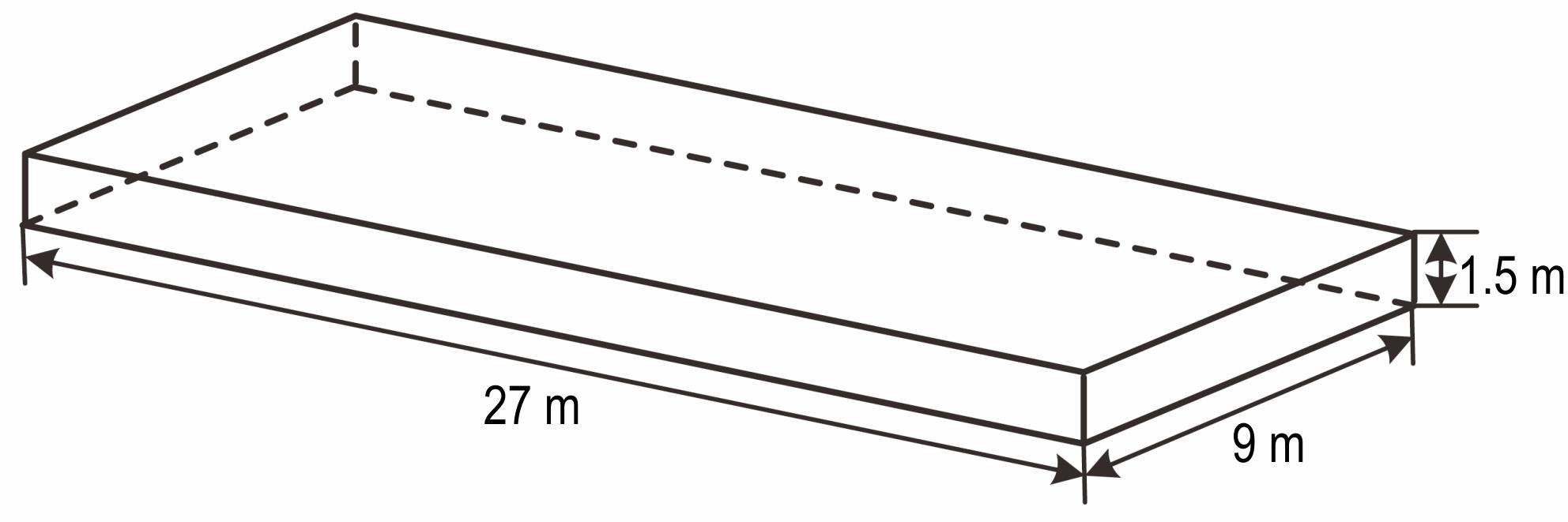

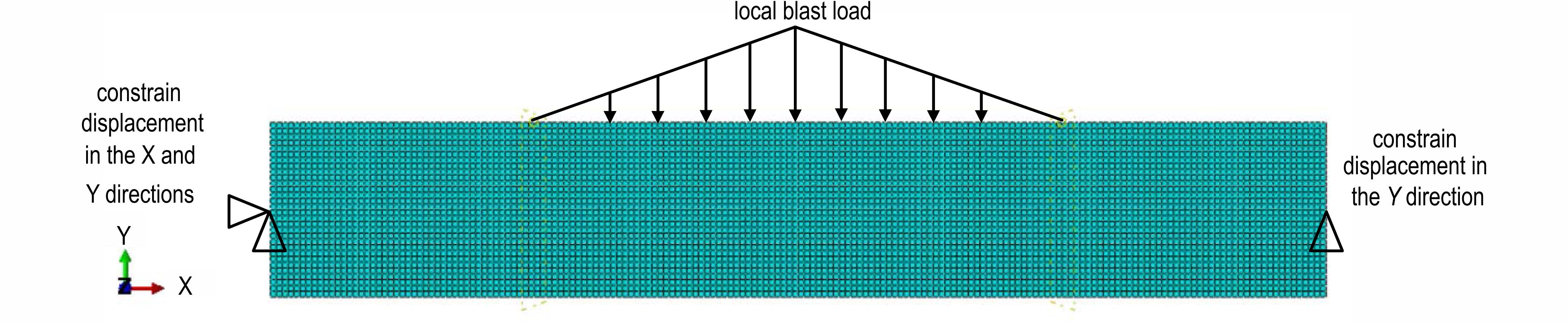

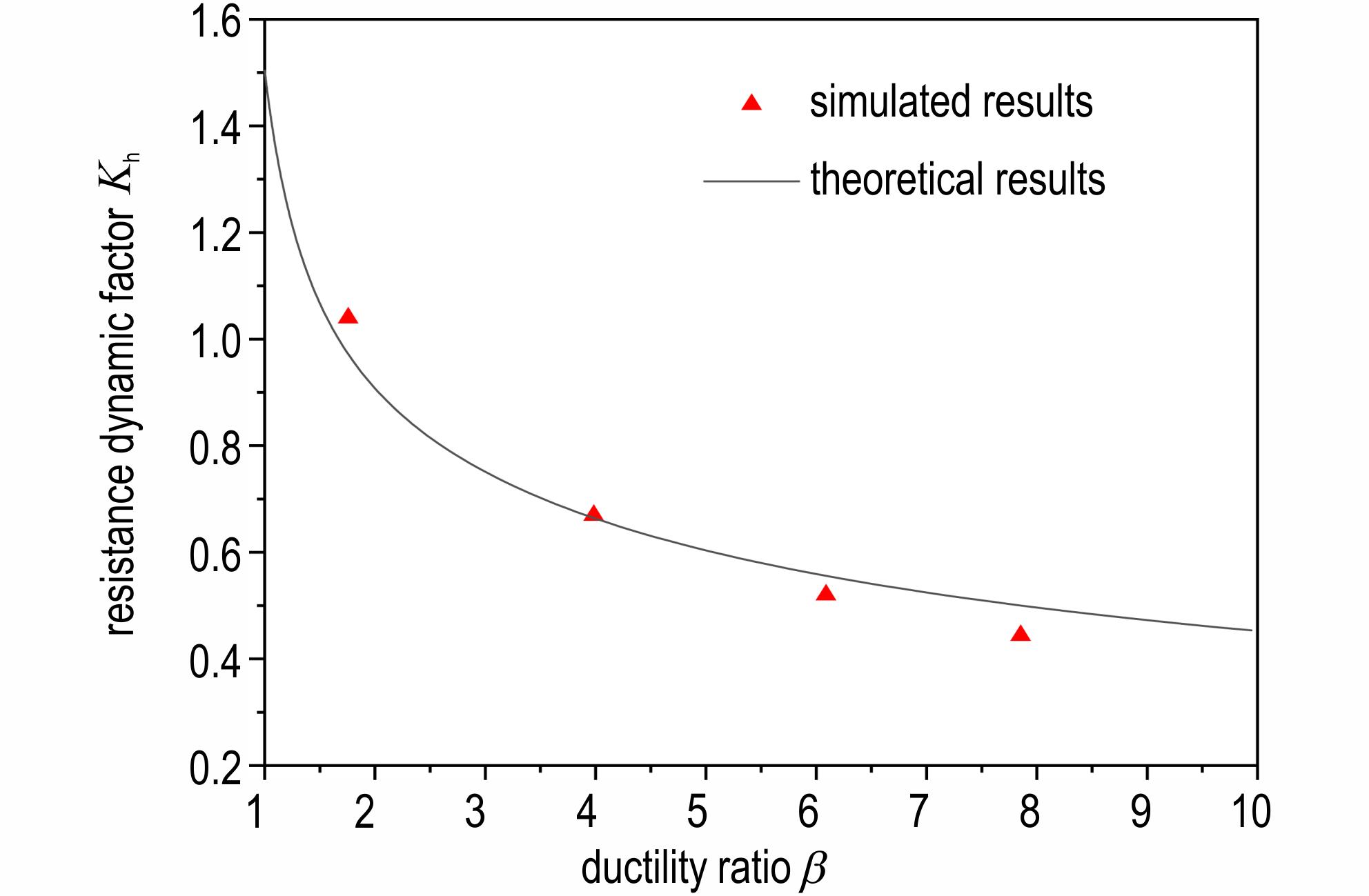

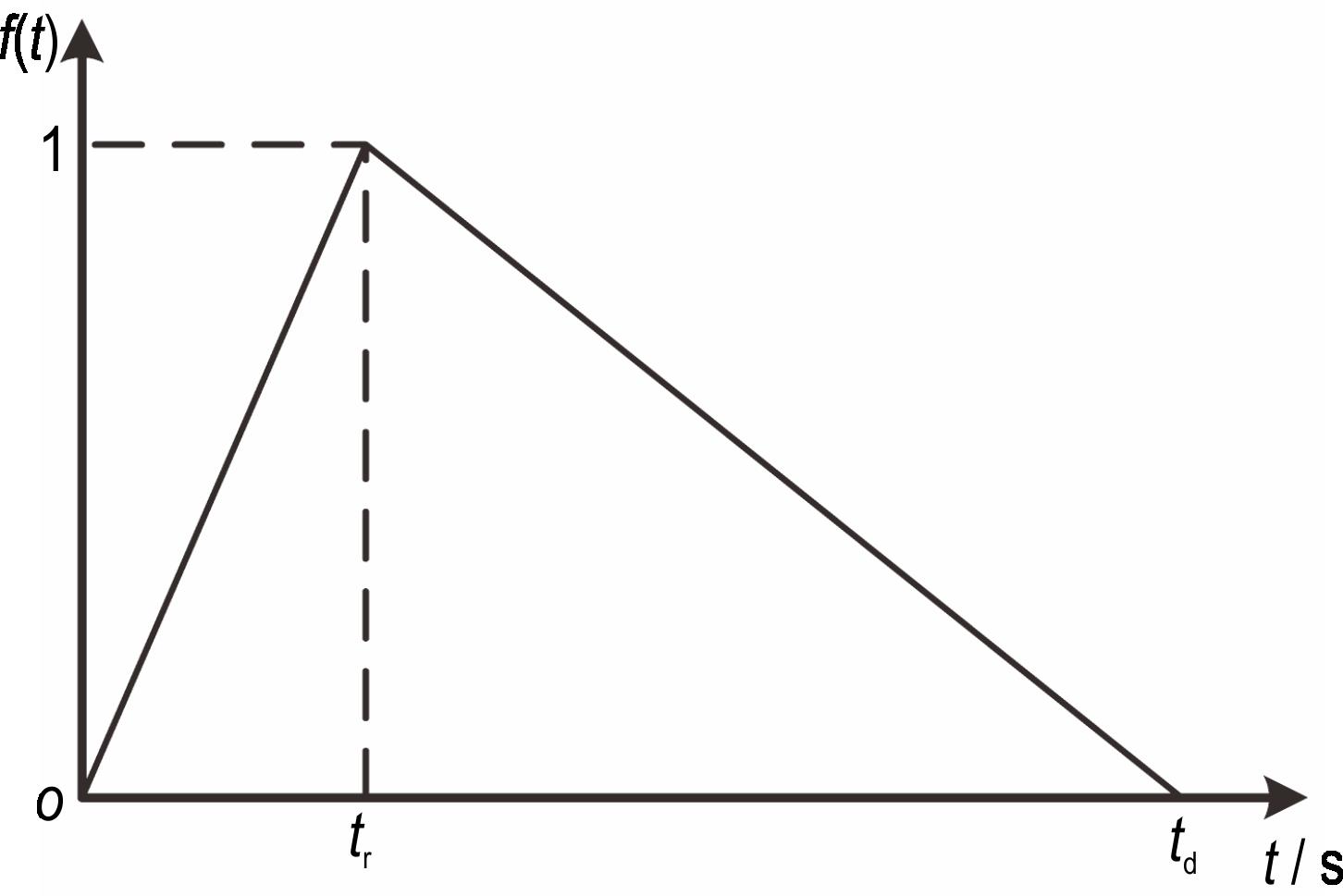

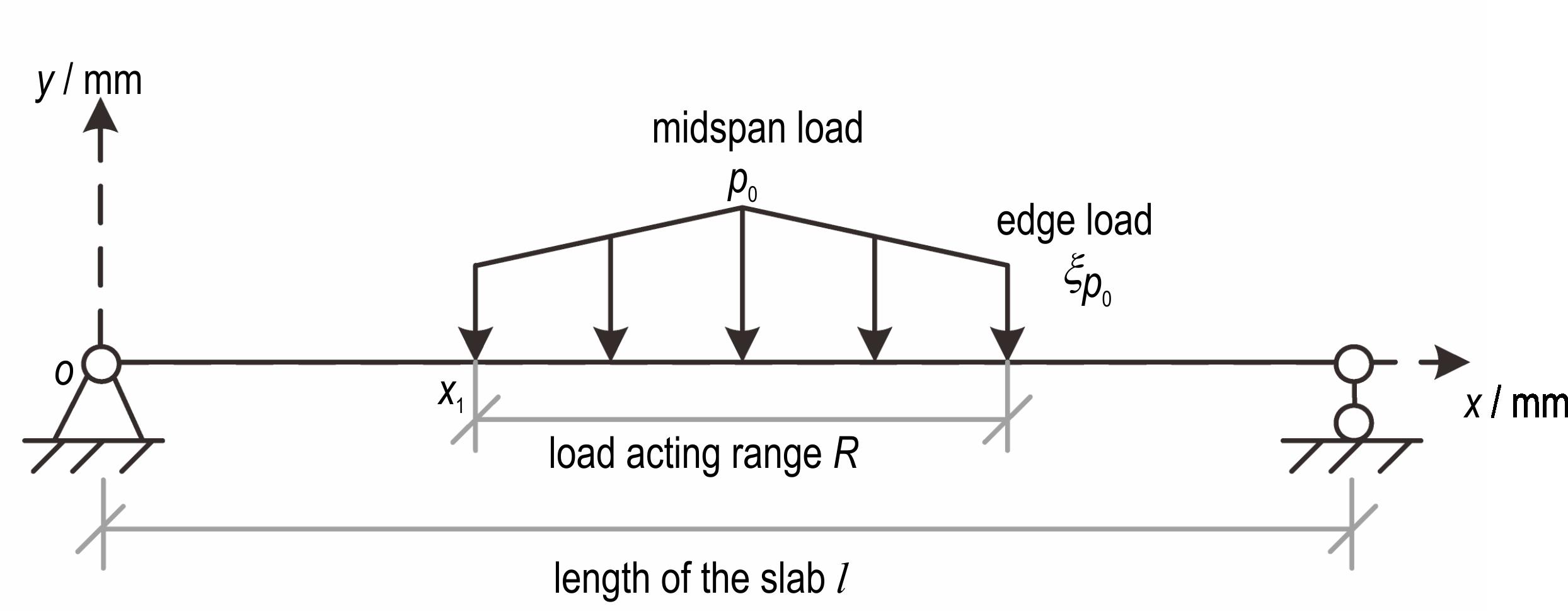

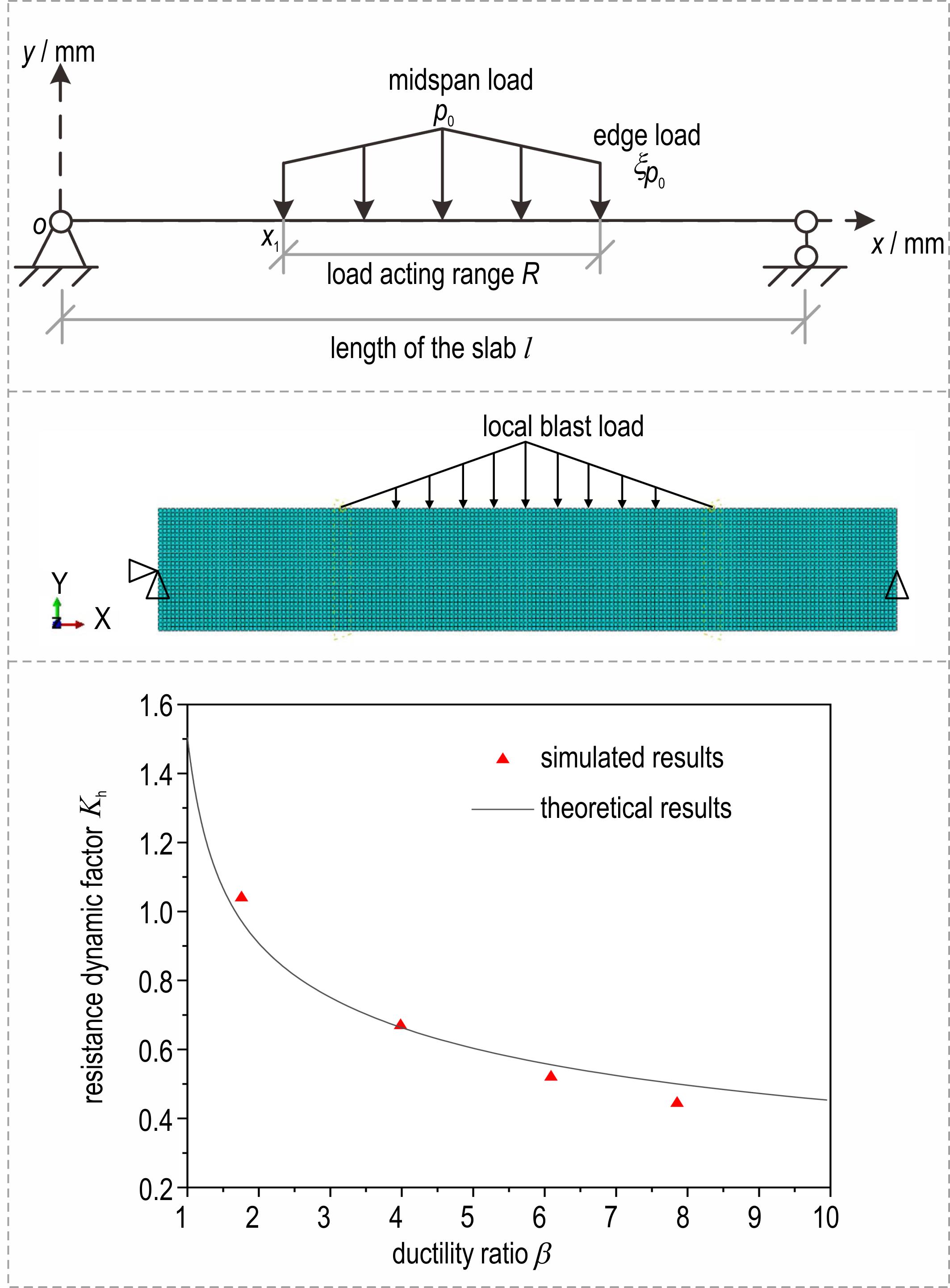

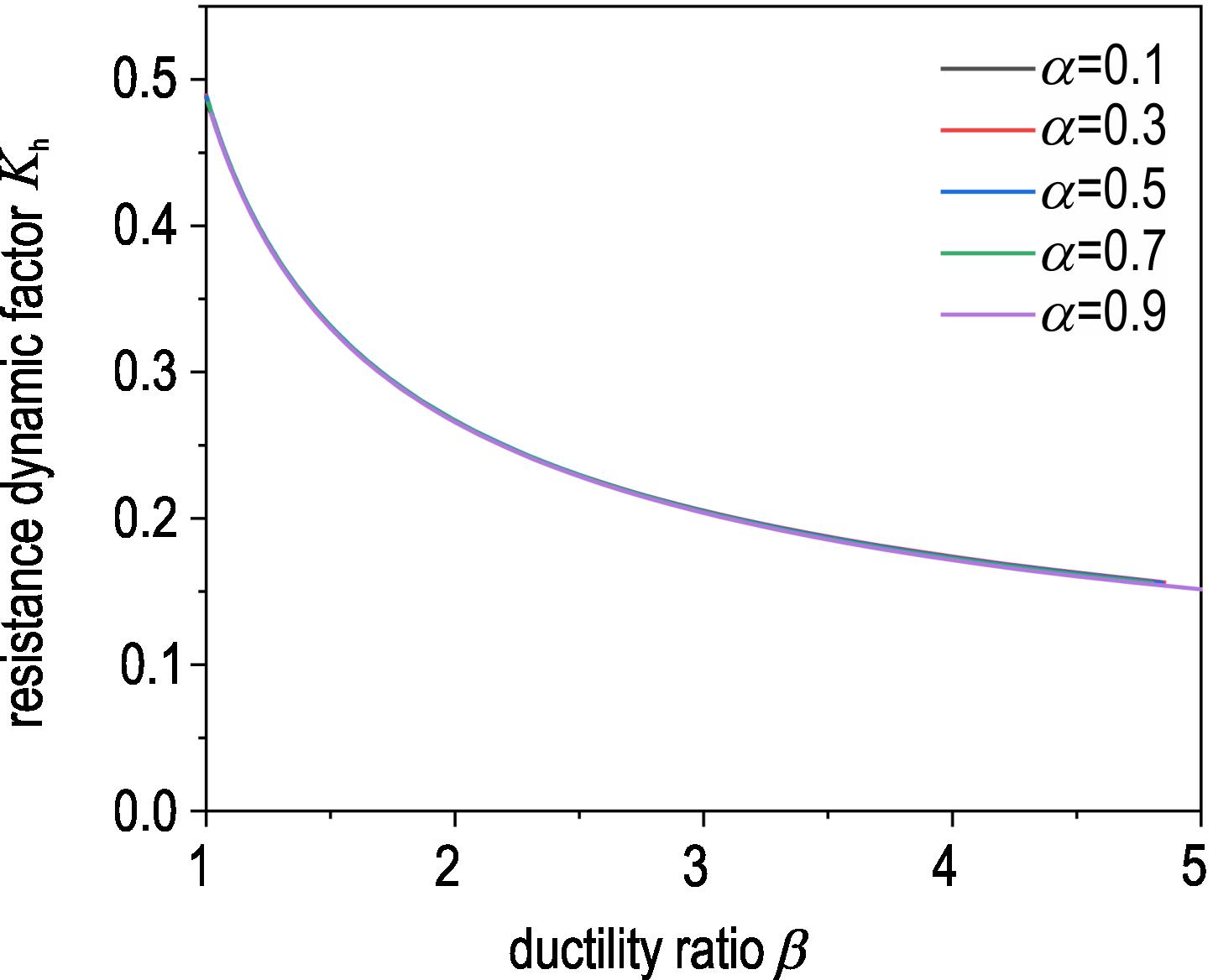

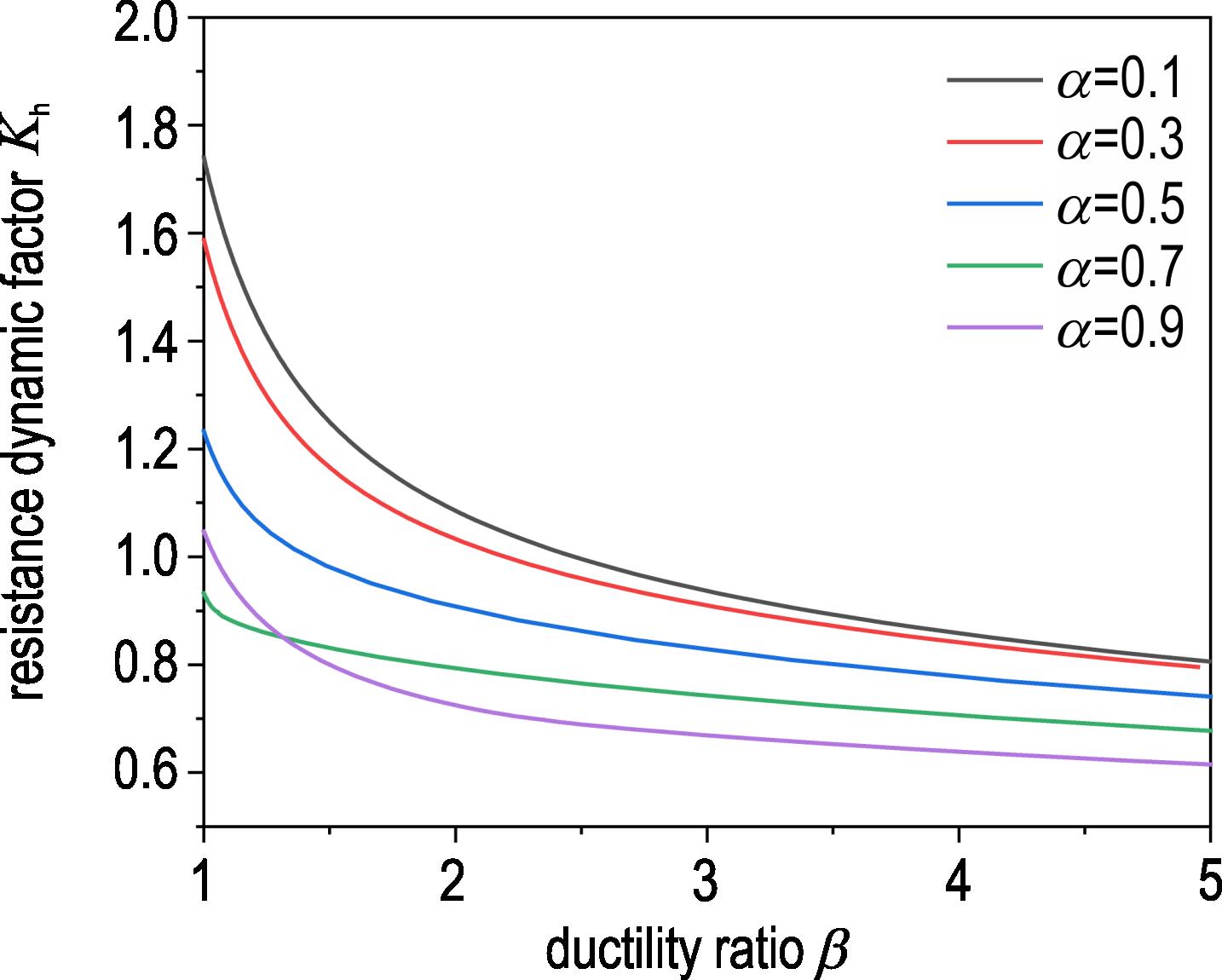

摘要:为解决浅埋成层式工事中分配层厚度受限所导致的爆炸荷载高度局部化问题,提出了一种可考虑荷载局部化特征的等效单自由度动力分析方法,用于支撑结构层顶板的响应评估。基于选取的振型函数与能量等效原理,建立了结构在弹性与塑性响应阶段的动力系数计算方法,并通过有限元模拟验证其有效性。结果表明,均布荷载下的静挠曲线仍可作为局部荷载作用下的振型函数,误差在可接受范围内。若将局部荷载按等冲量原则简化为均布荷载进行设计,结构最大位移可能被严重低估,误差最高可达9.7倍。在结构塑性响应阶段,结构抗力动力系数与塑性变形程度呈负相关。荷载总作用时间与结构自振频率的乘积对结构的响应影响显著:当该乘积小于等于1时,结构响应受冲量主导;当其接近10时,适度延长升压时间有利于结构承受更大的爆炸荷载;当该乘积大于等于50时,延长升压时间的增益效果趋于饱和。该方法能有效刻画浅埋工事支撑结构层在局部爆炸荷载下的动力响应特征,为相关防护结构的抗爆设计提供理论依据。

-

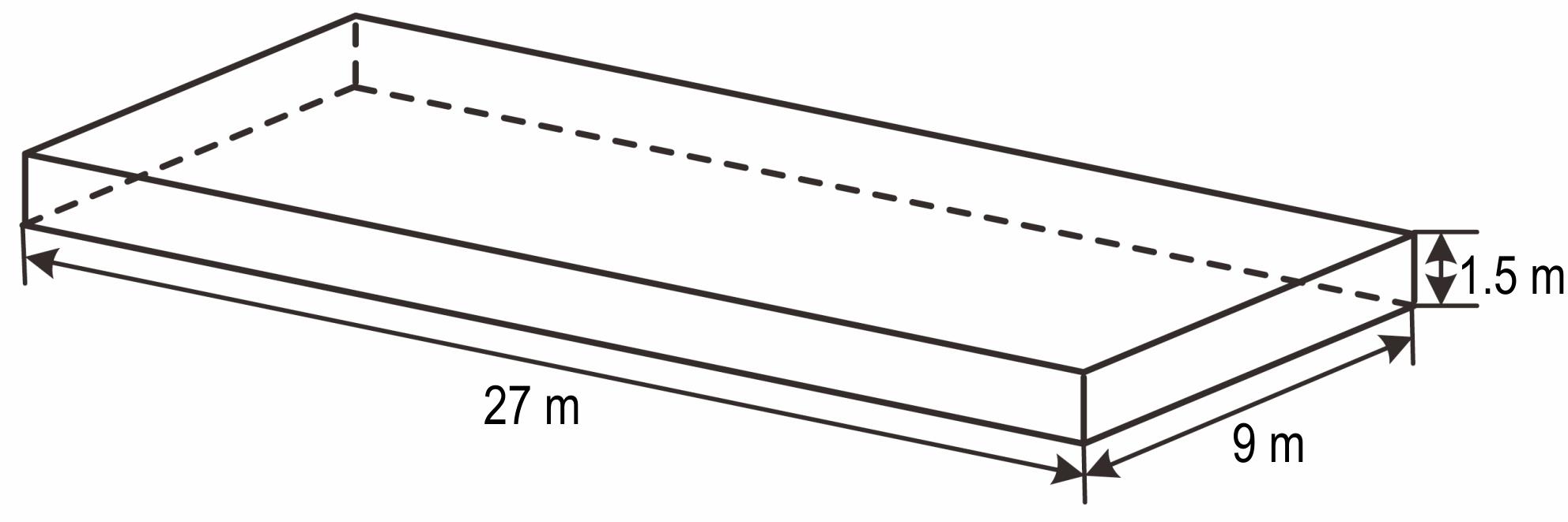

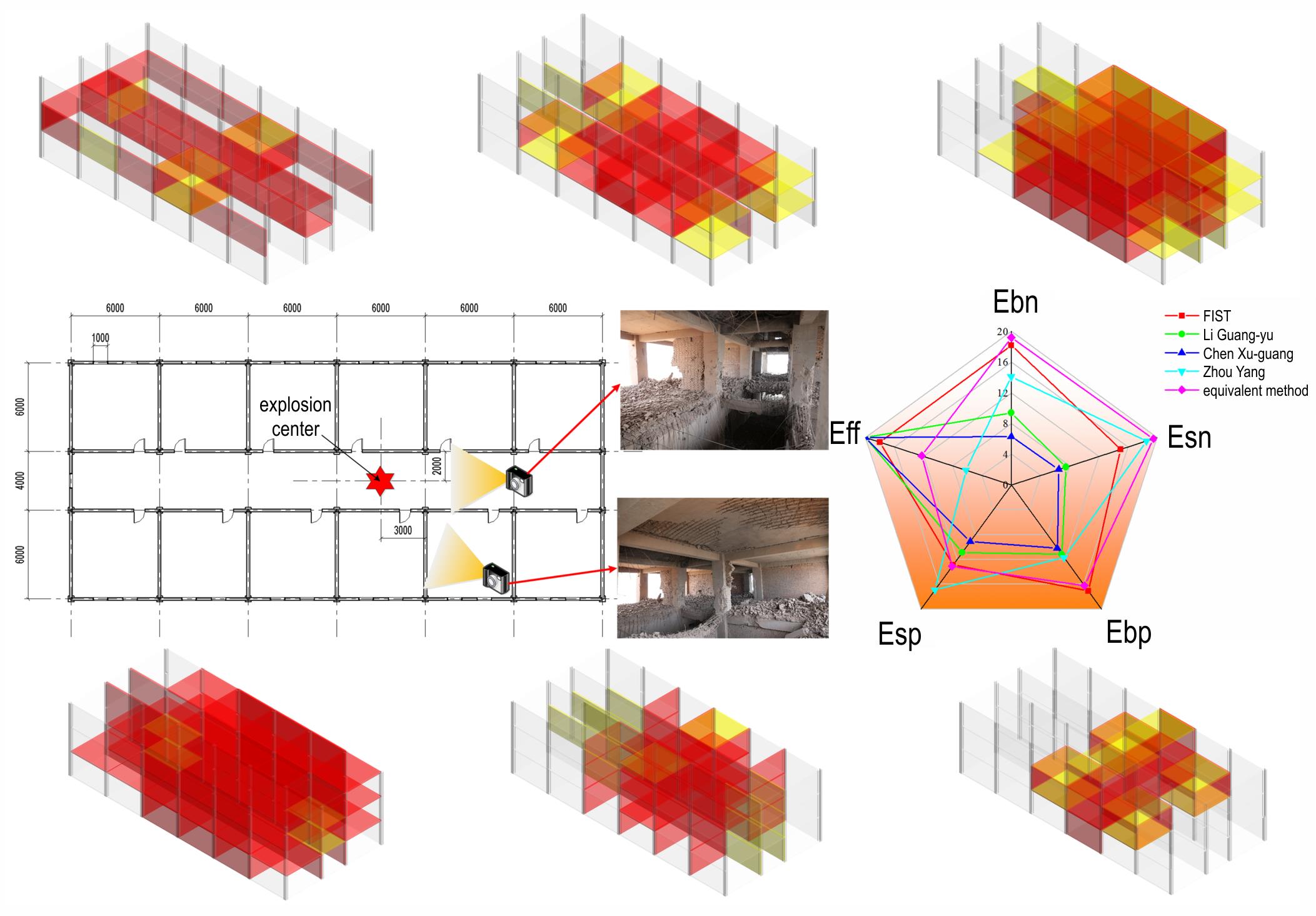

2025,33(7):738-750, DOI: 10.11943/CJEM2024297

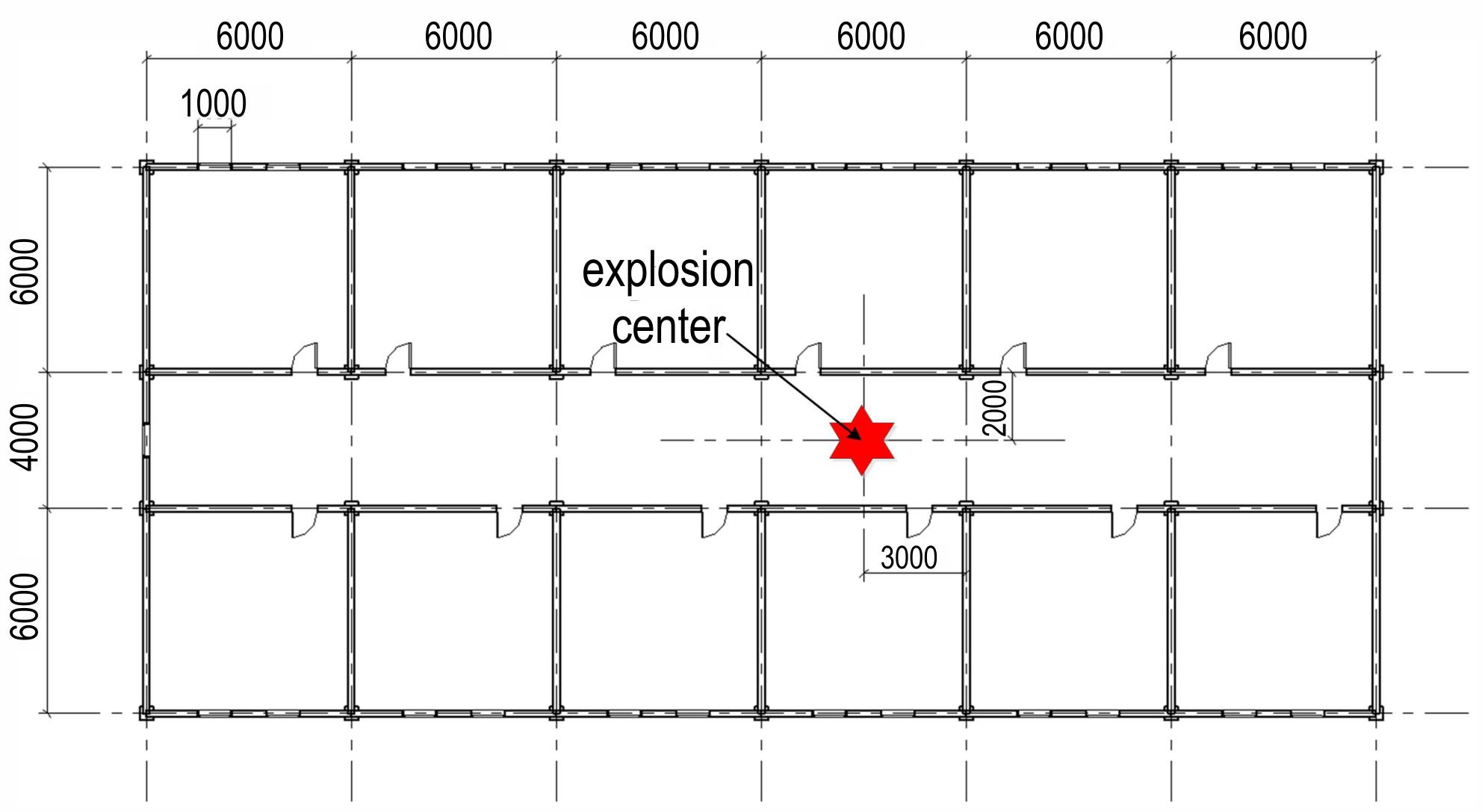

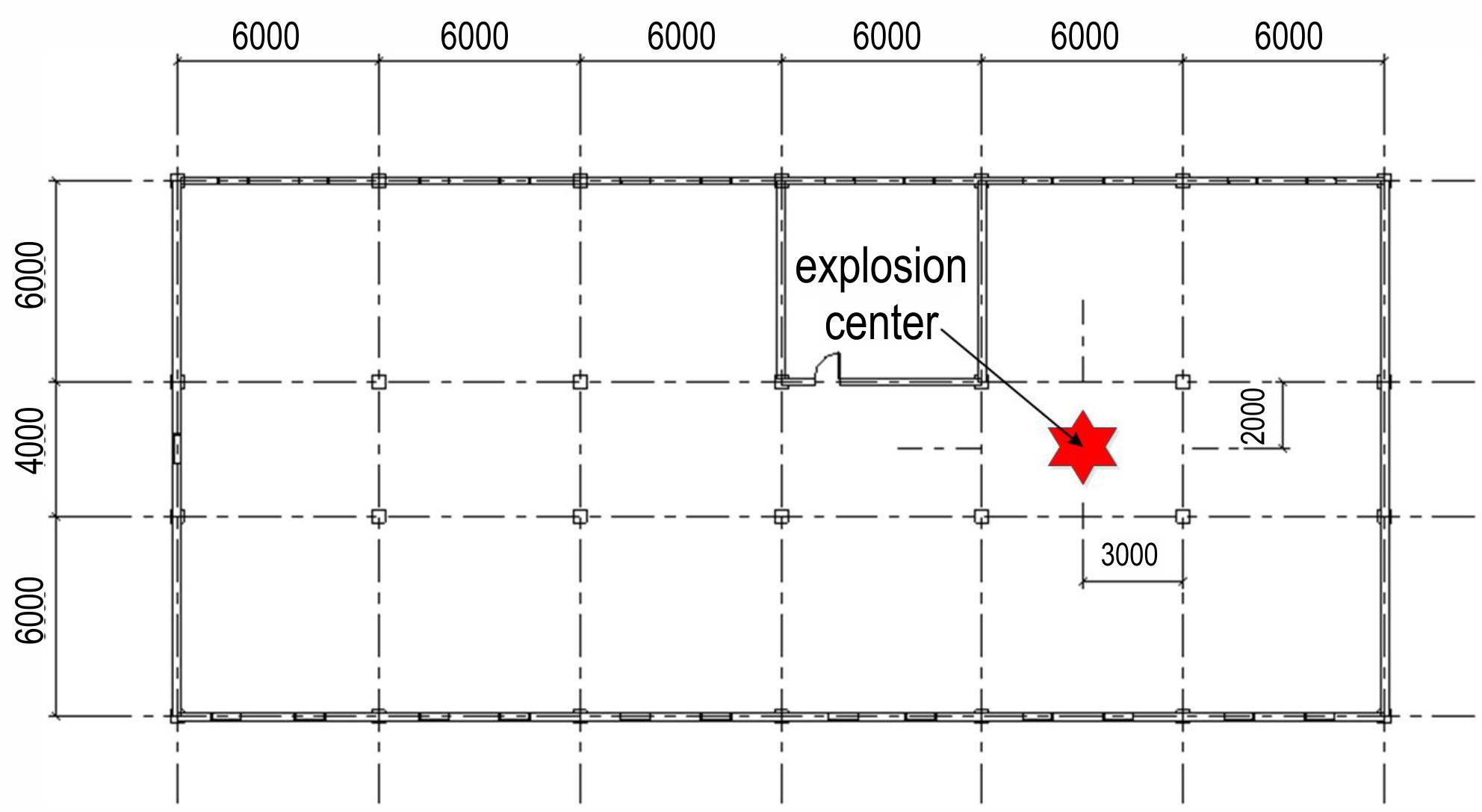

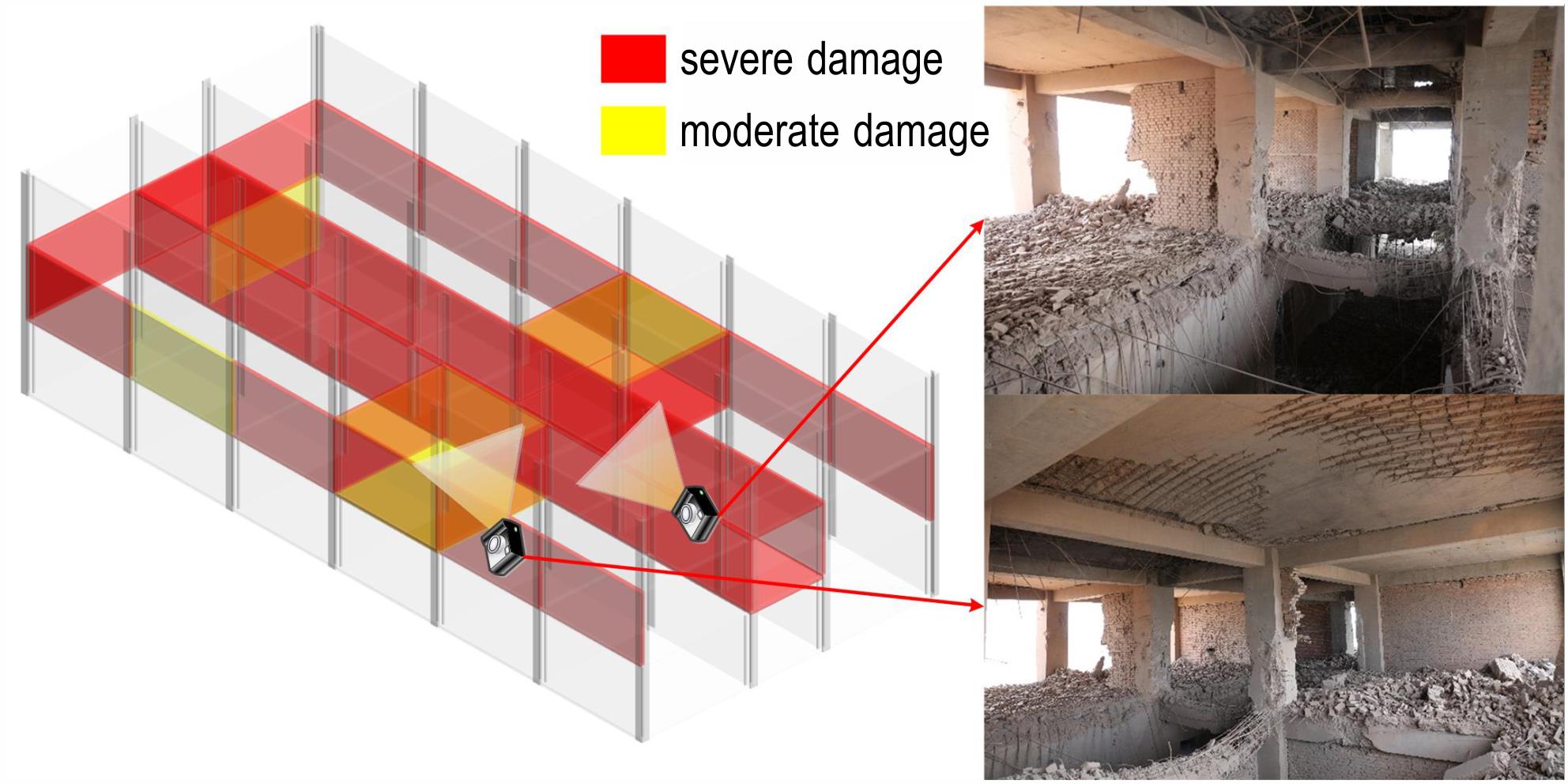

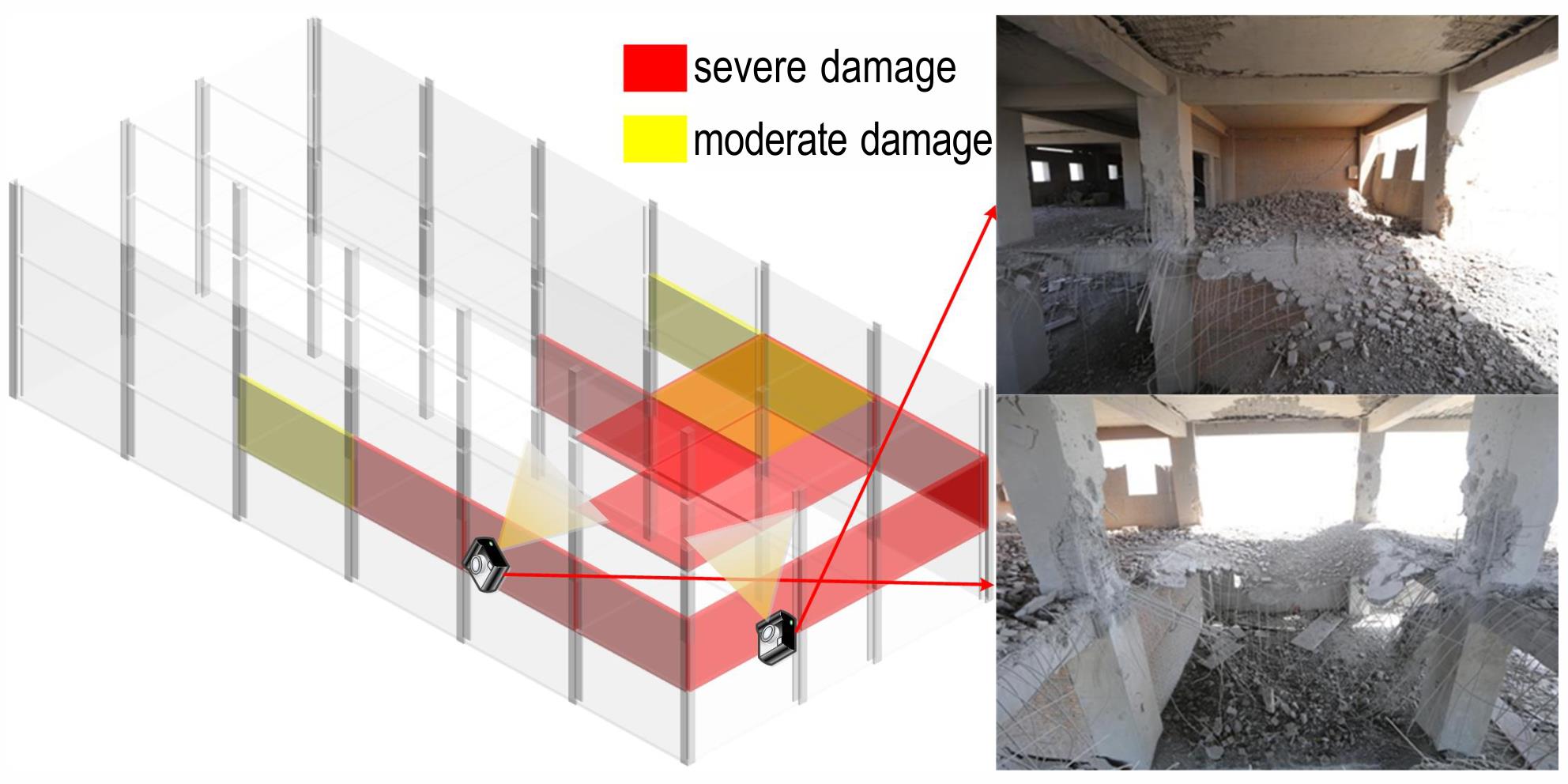

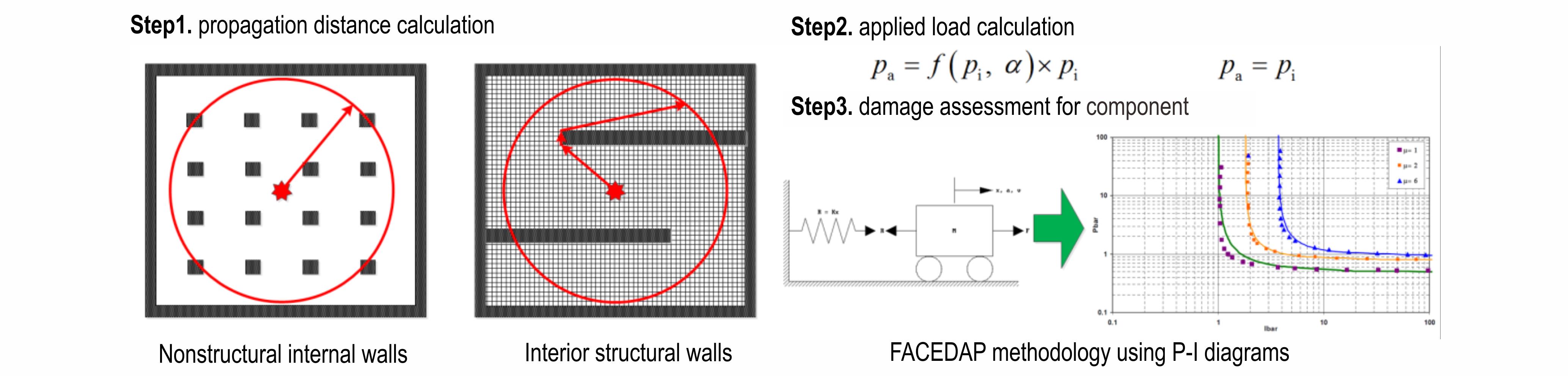

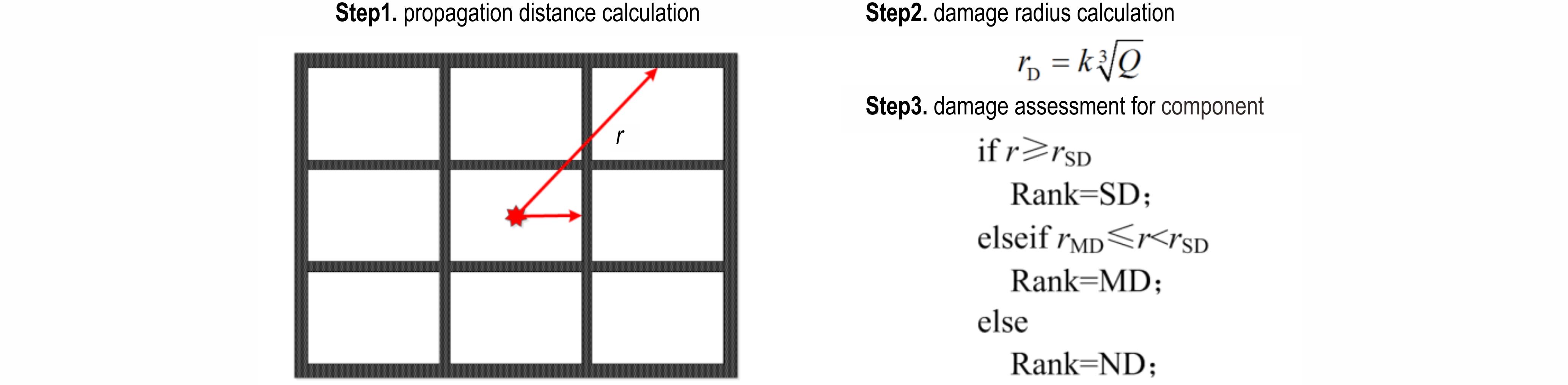

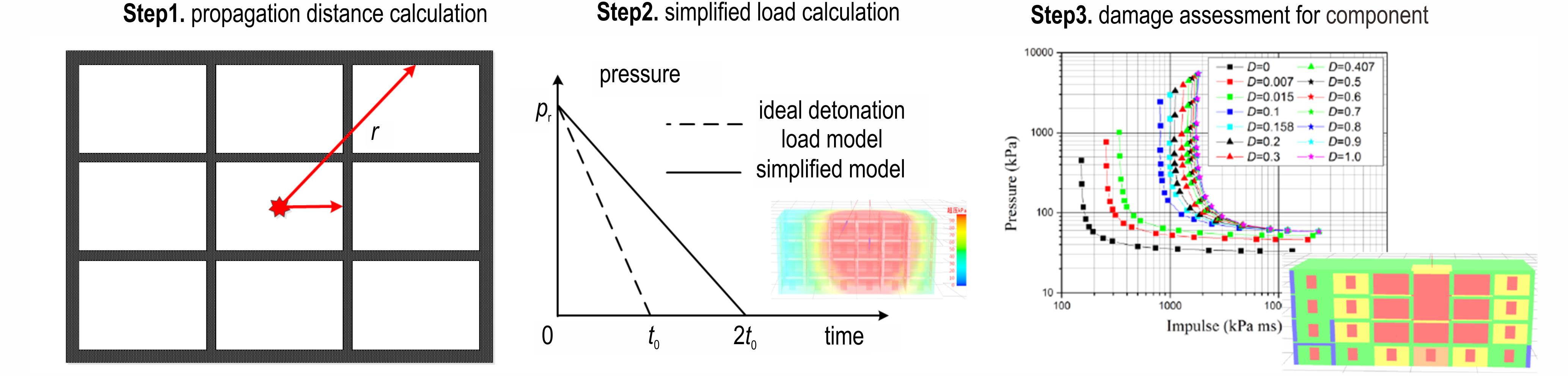

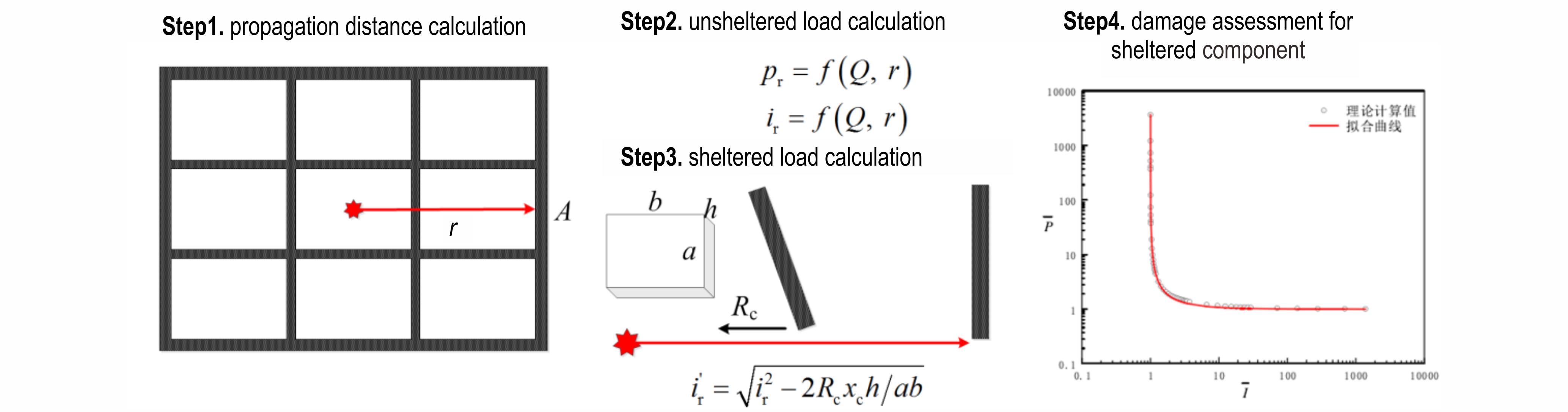

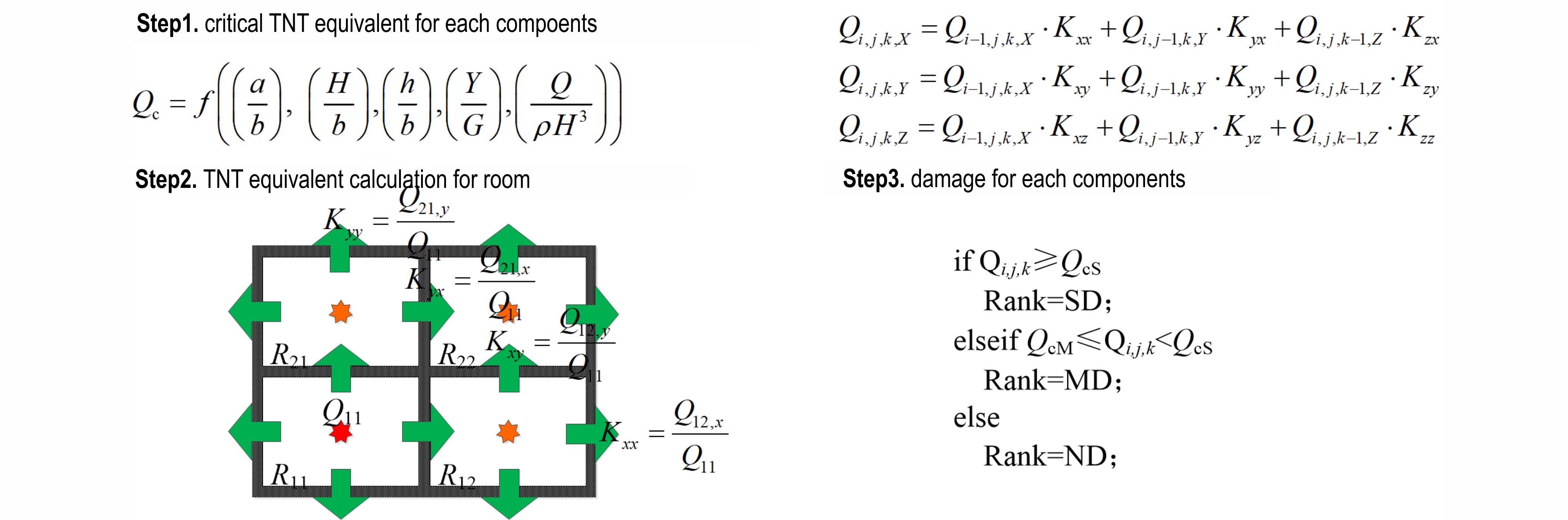

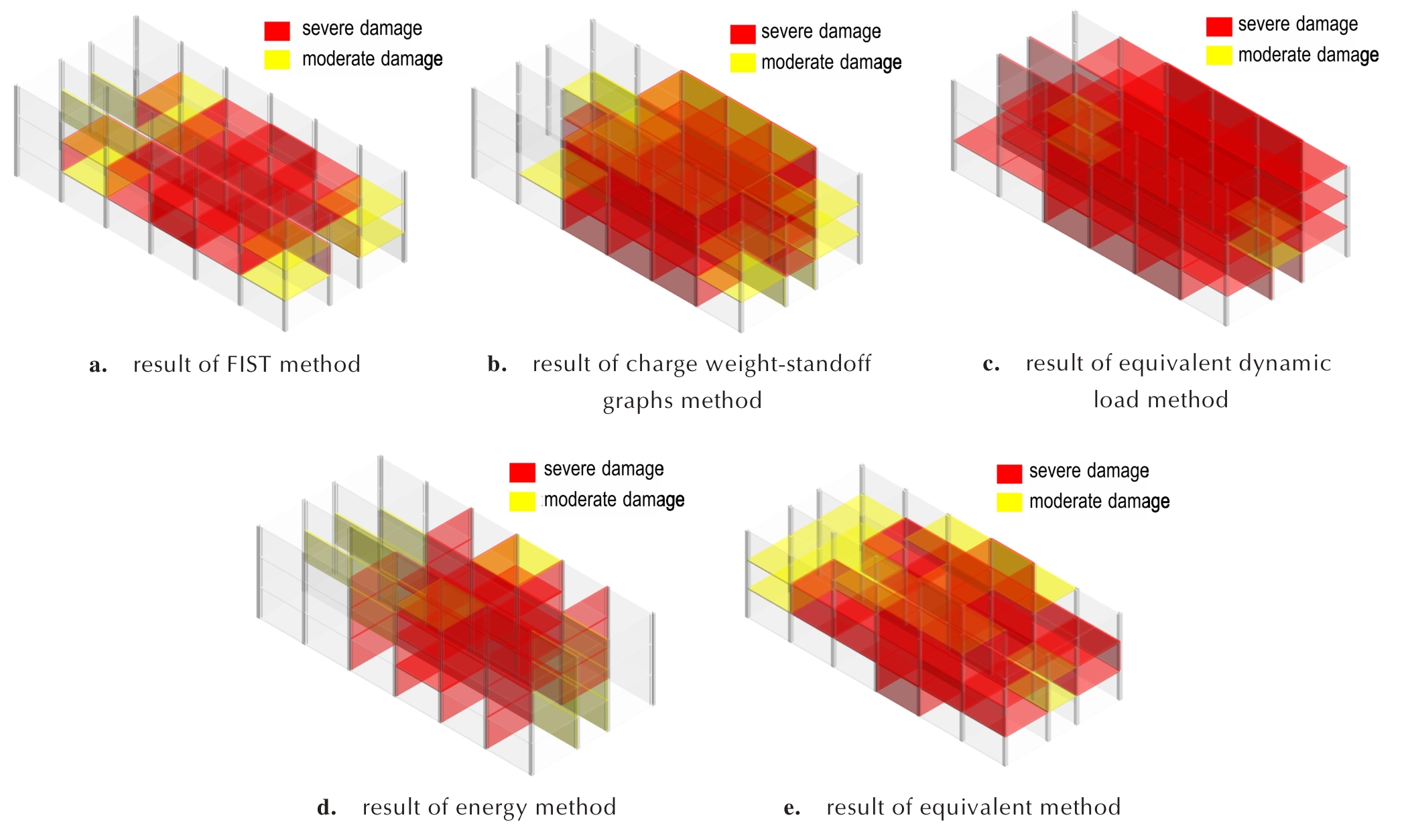

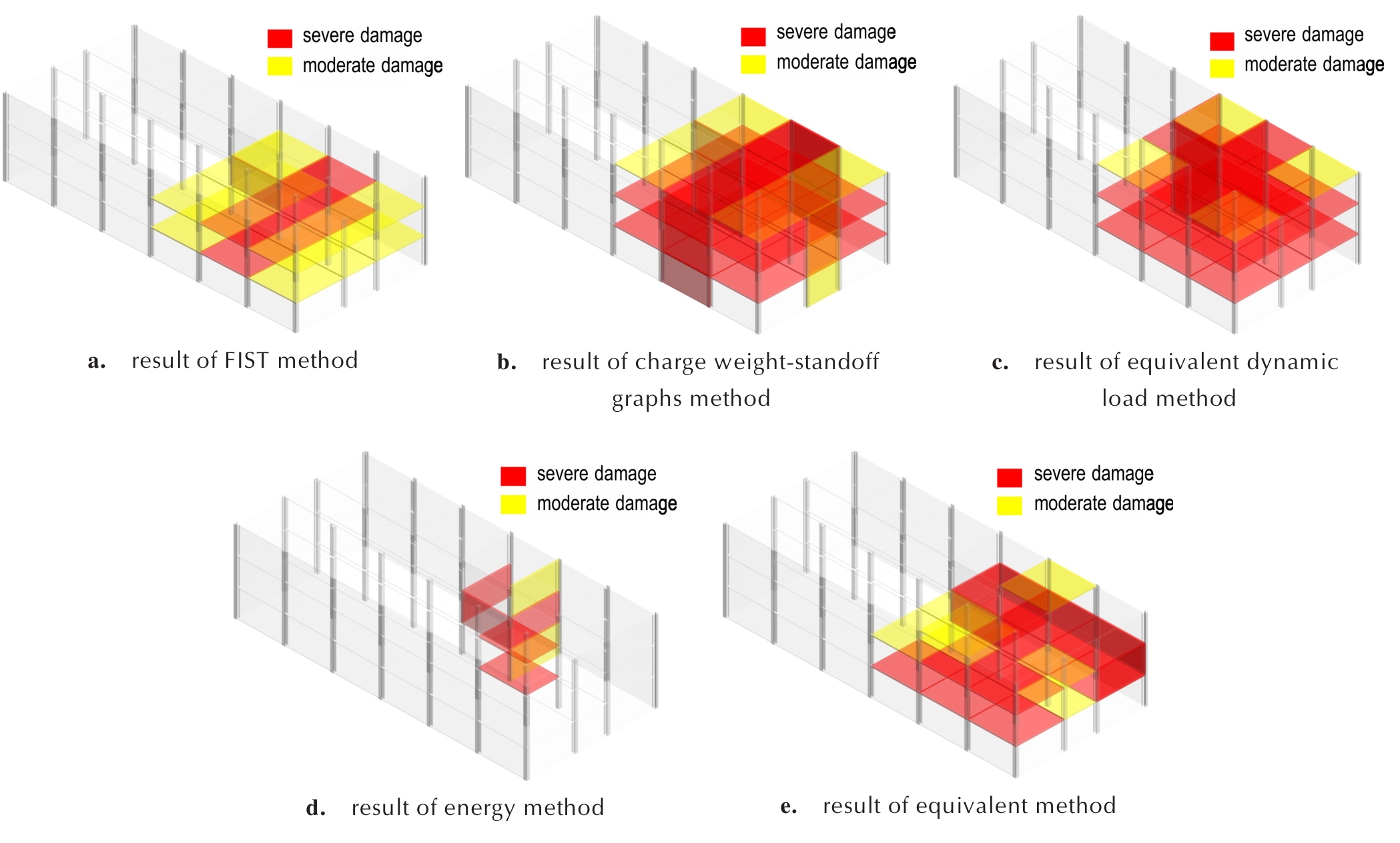

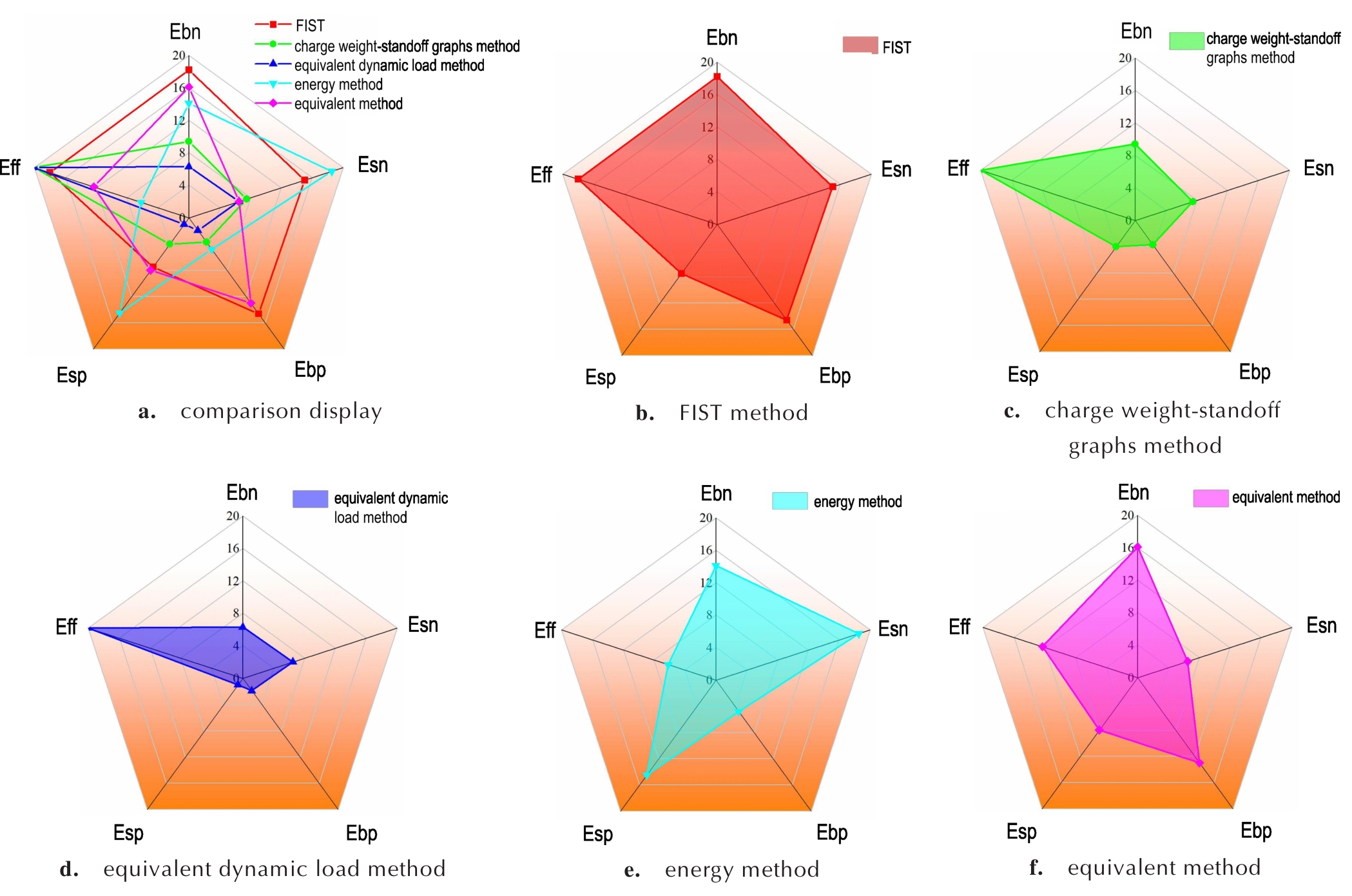

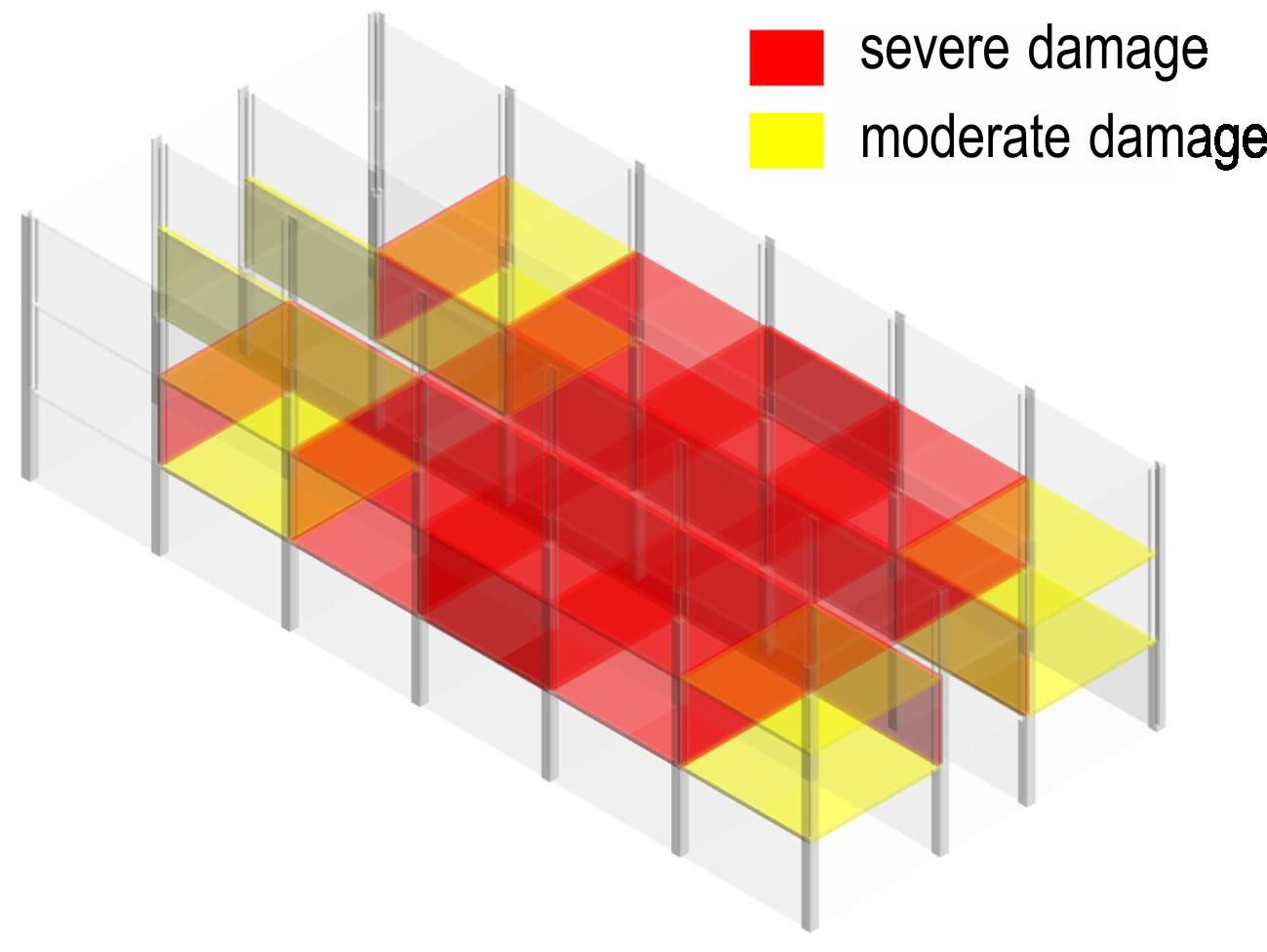

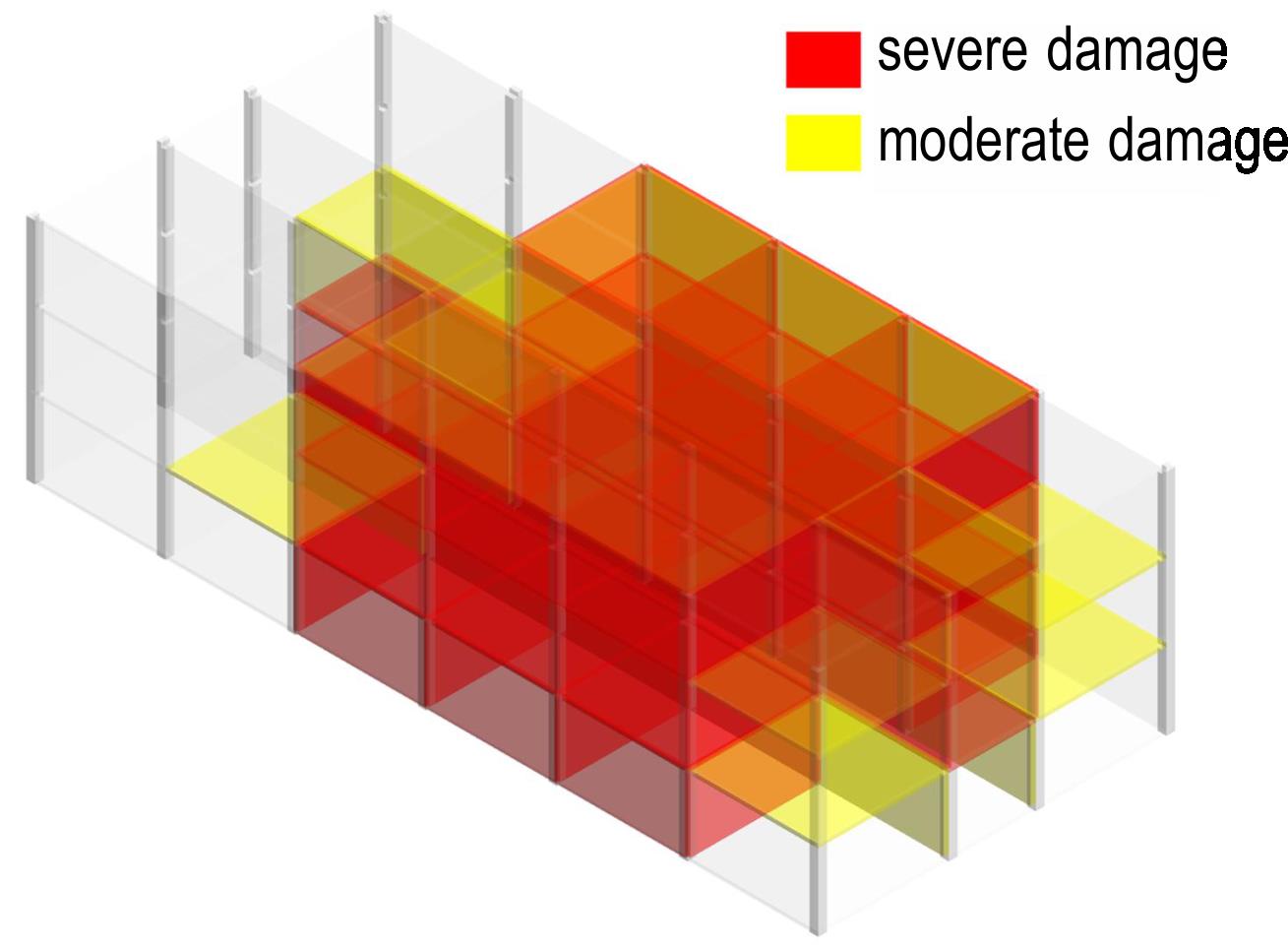

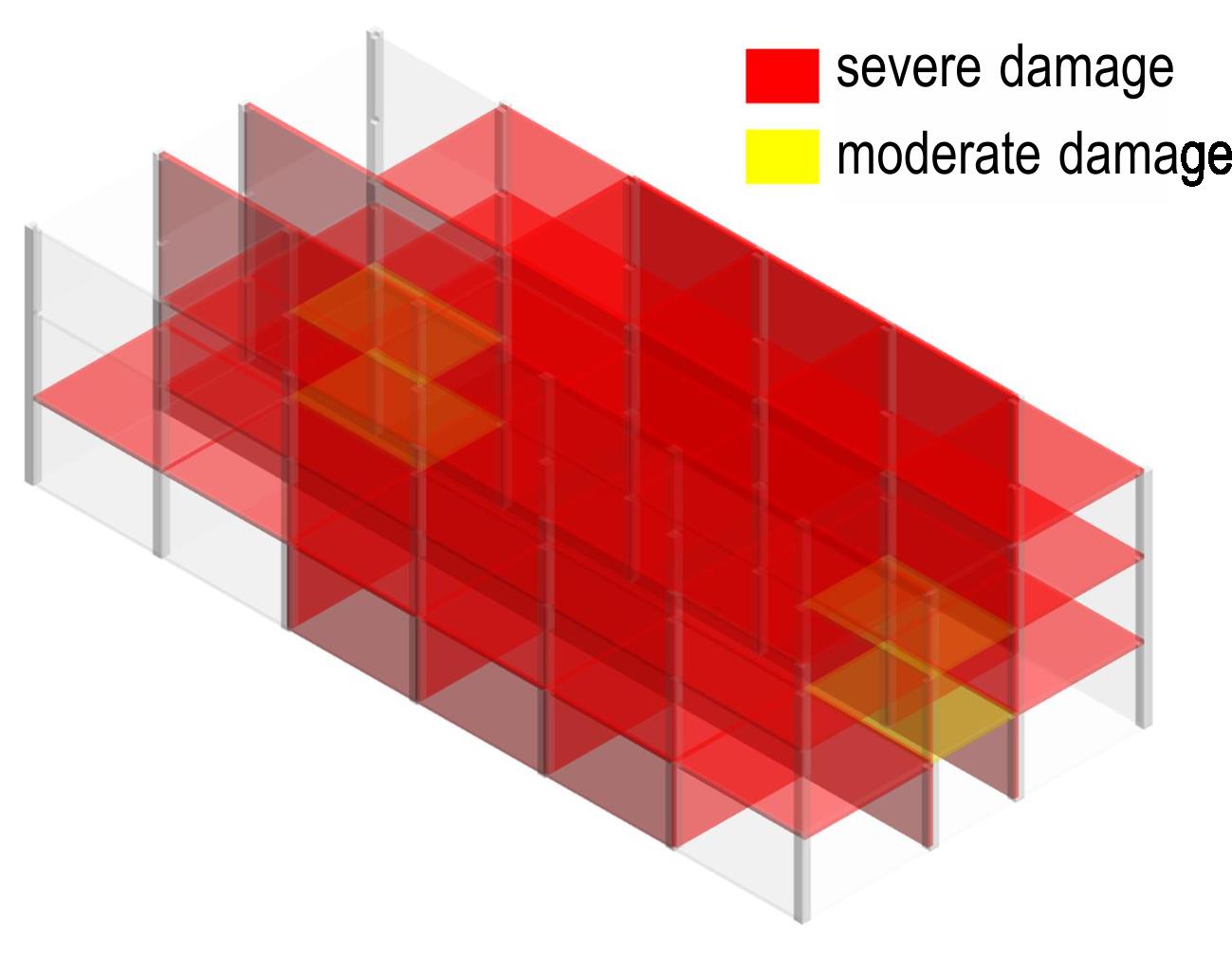

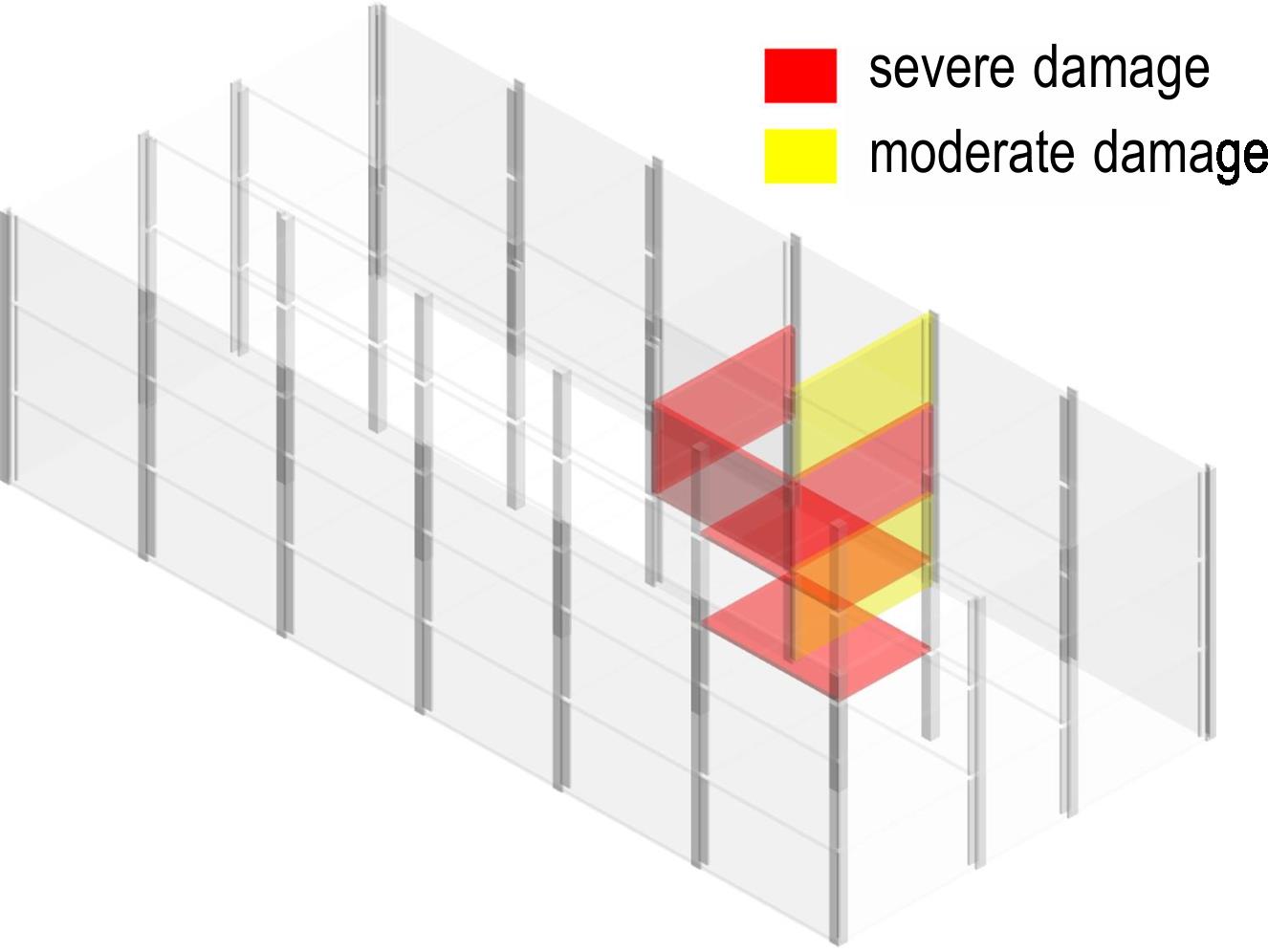

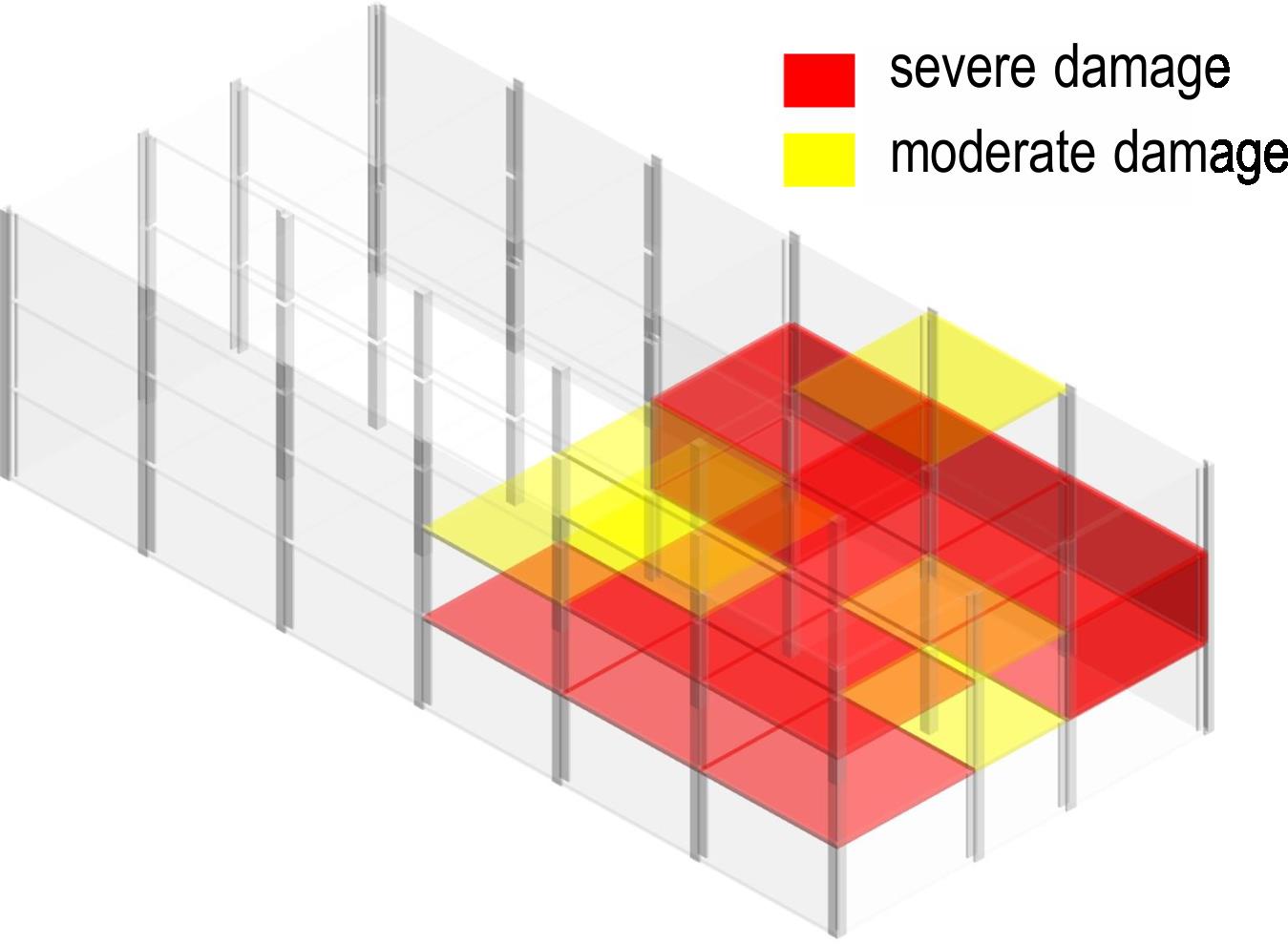

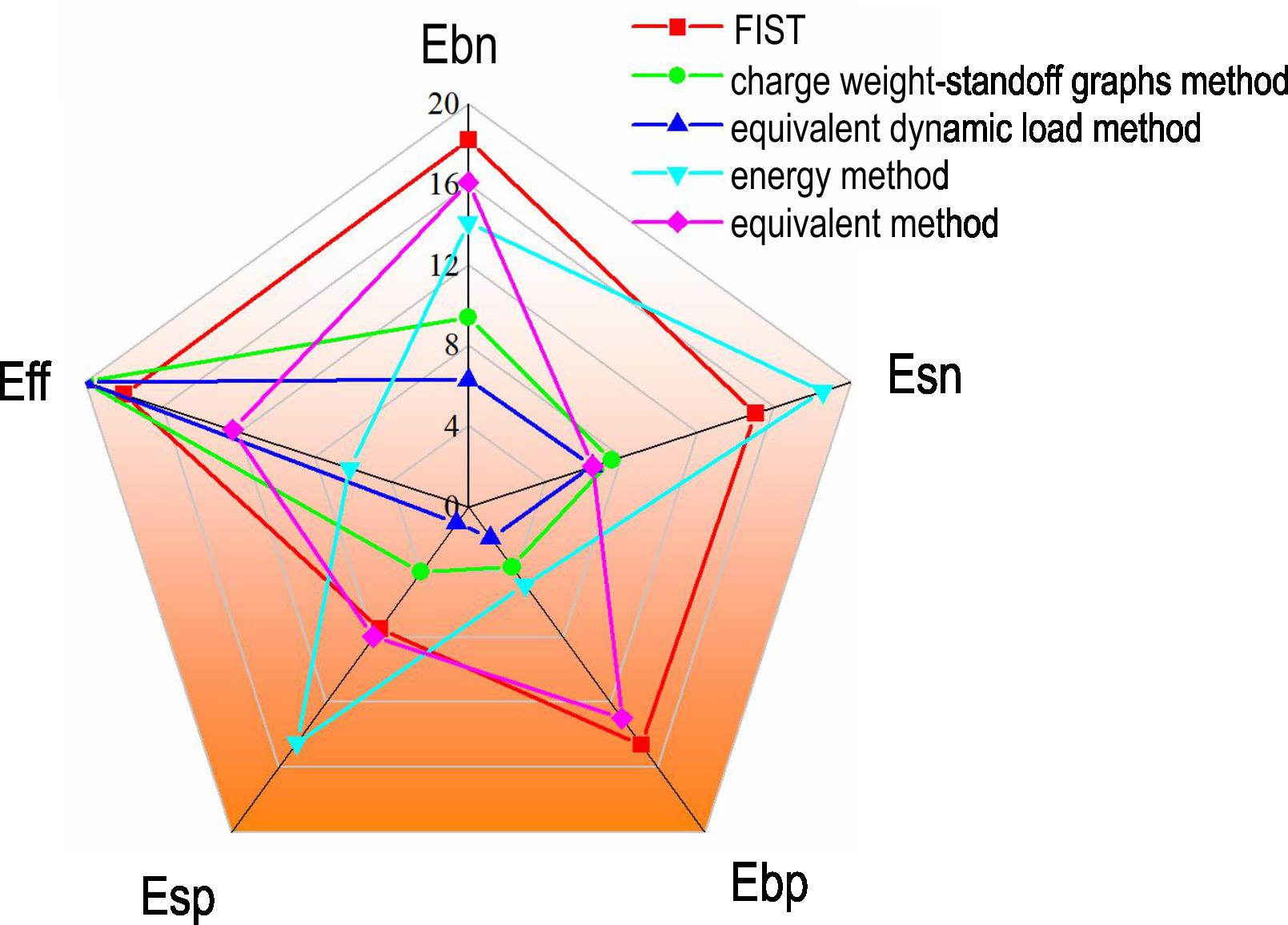

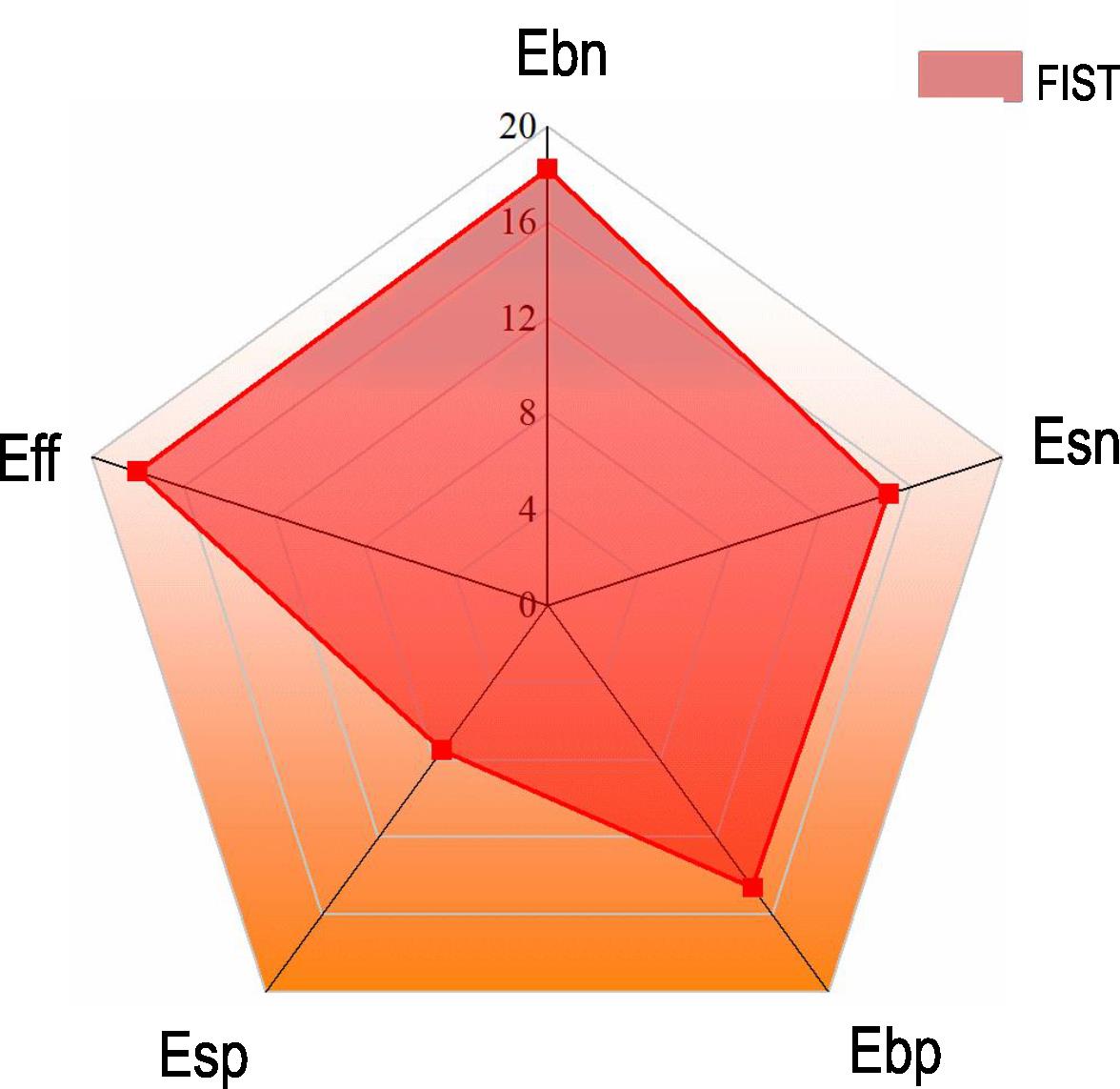

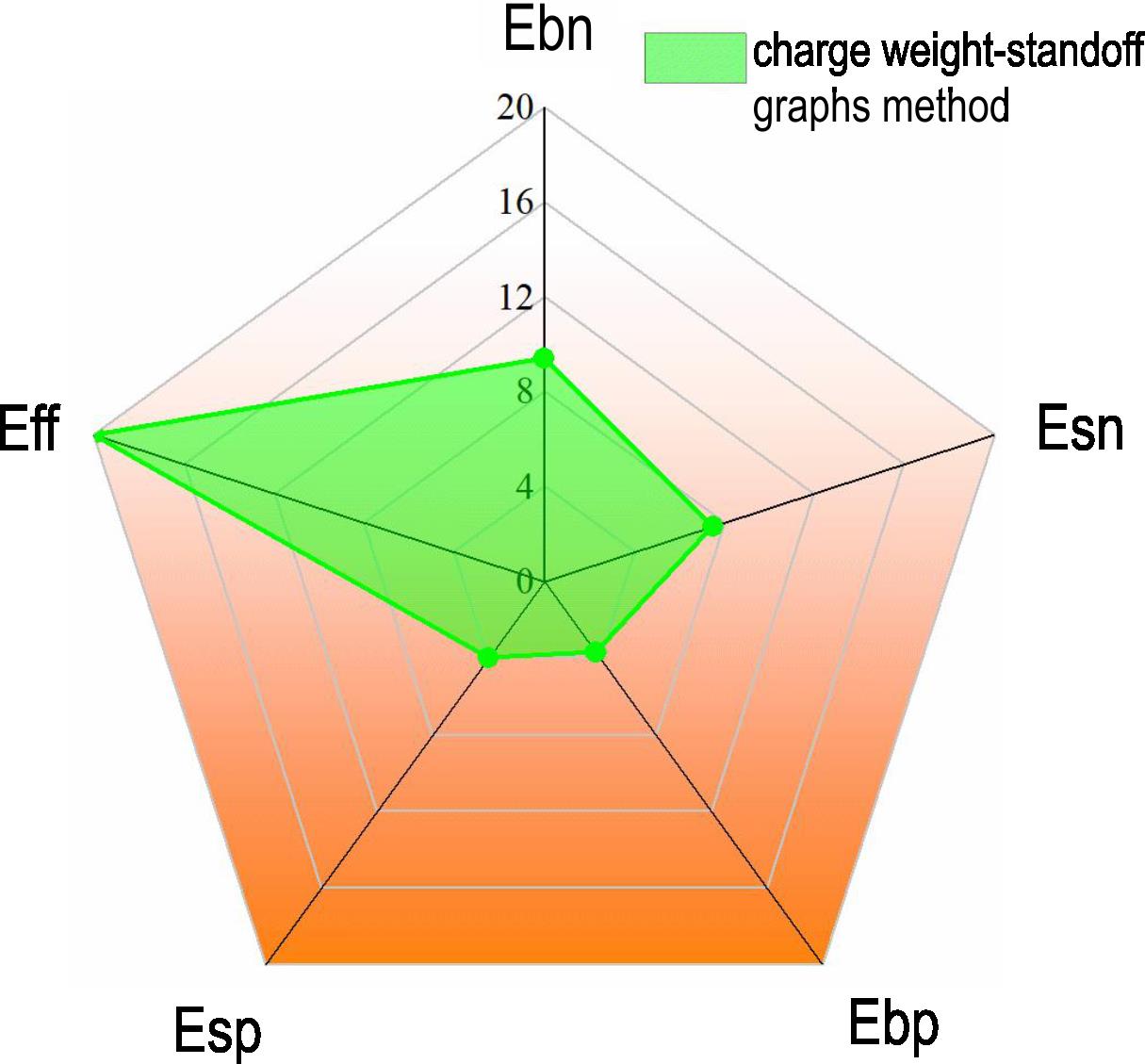

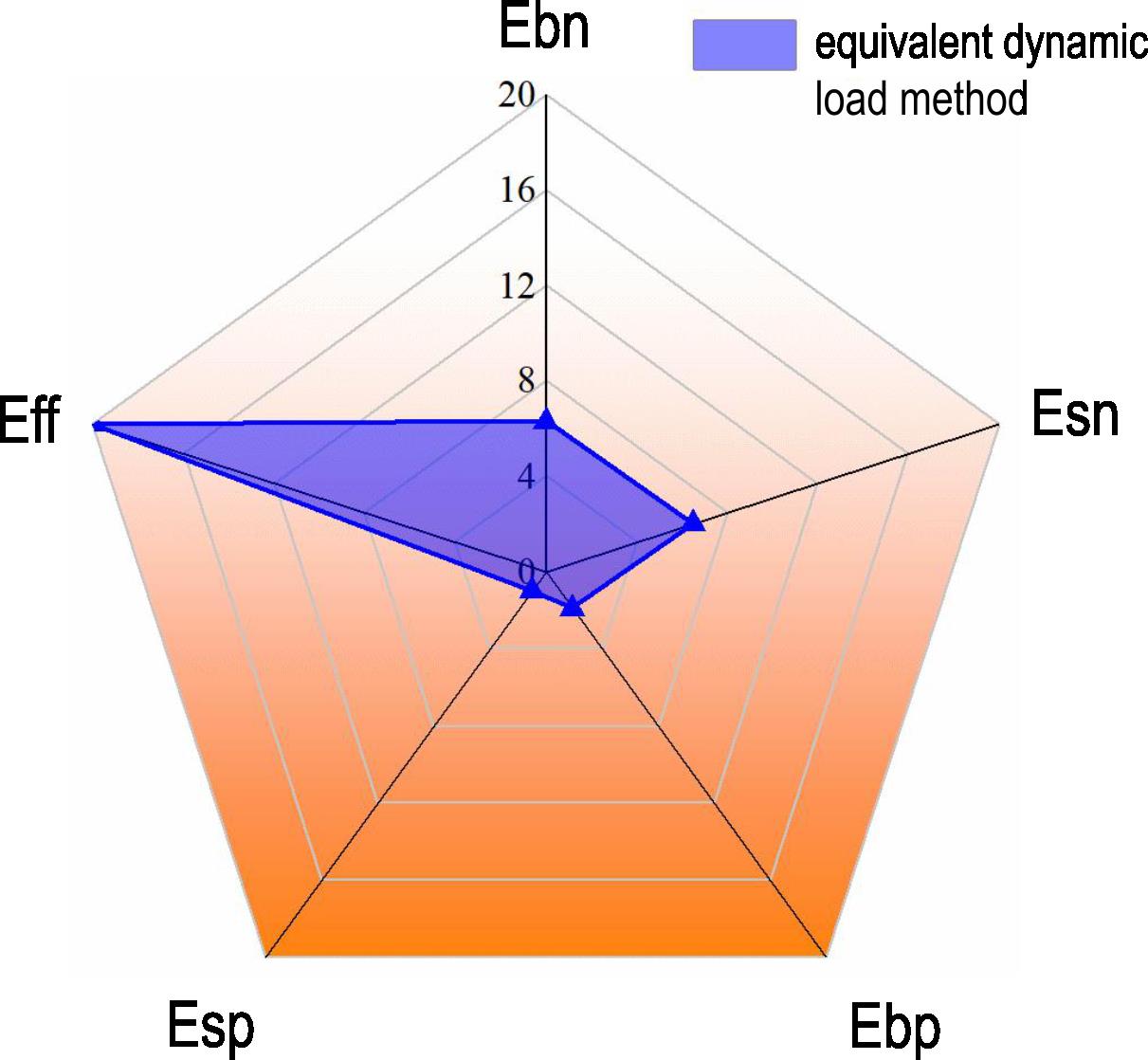

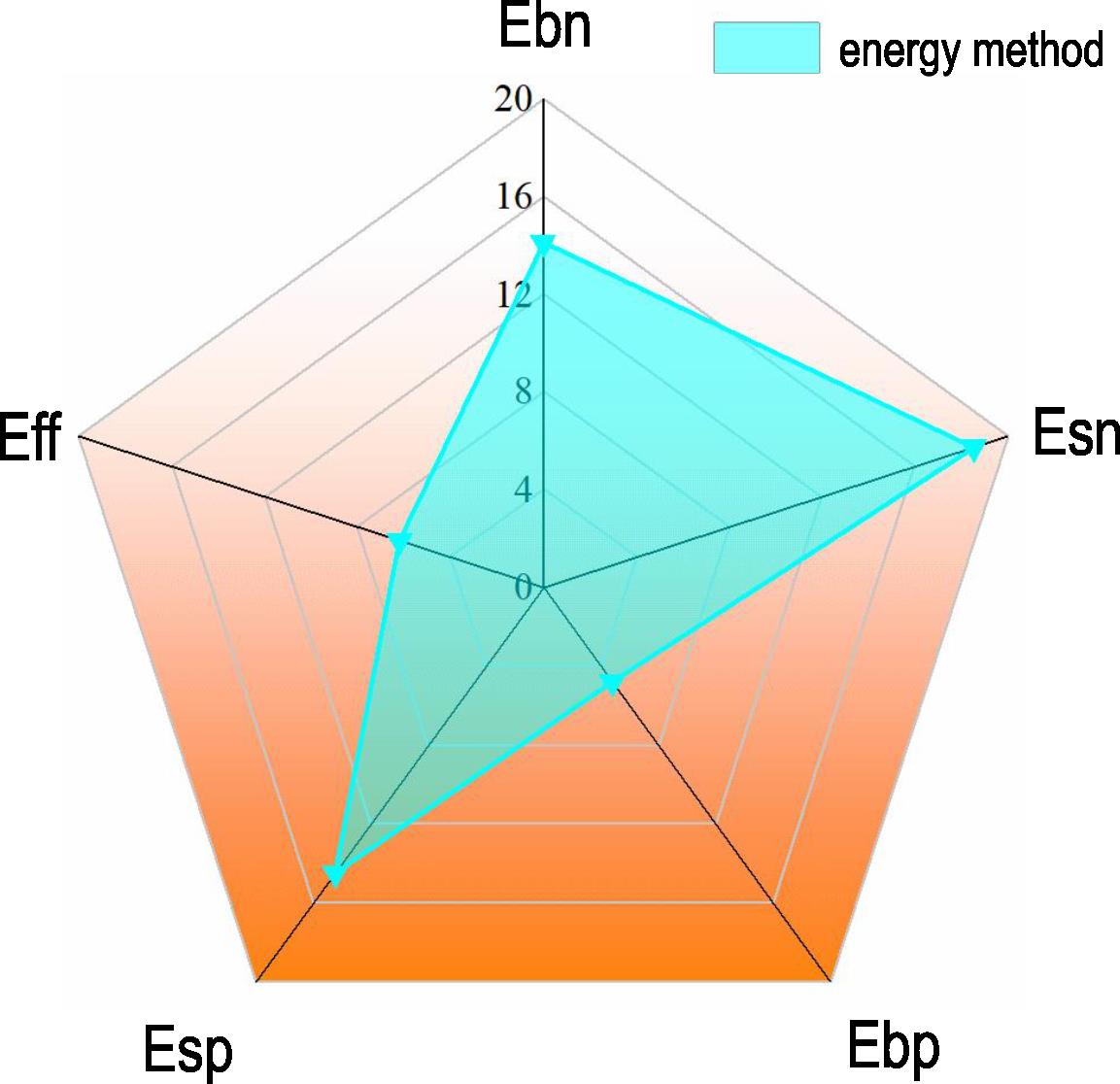

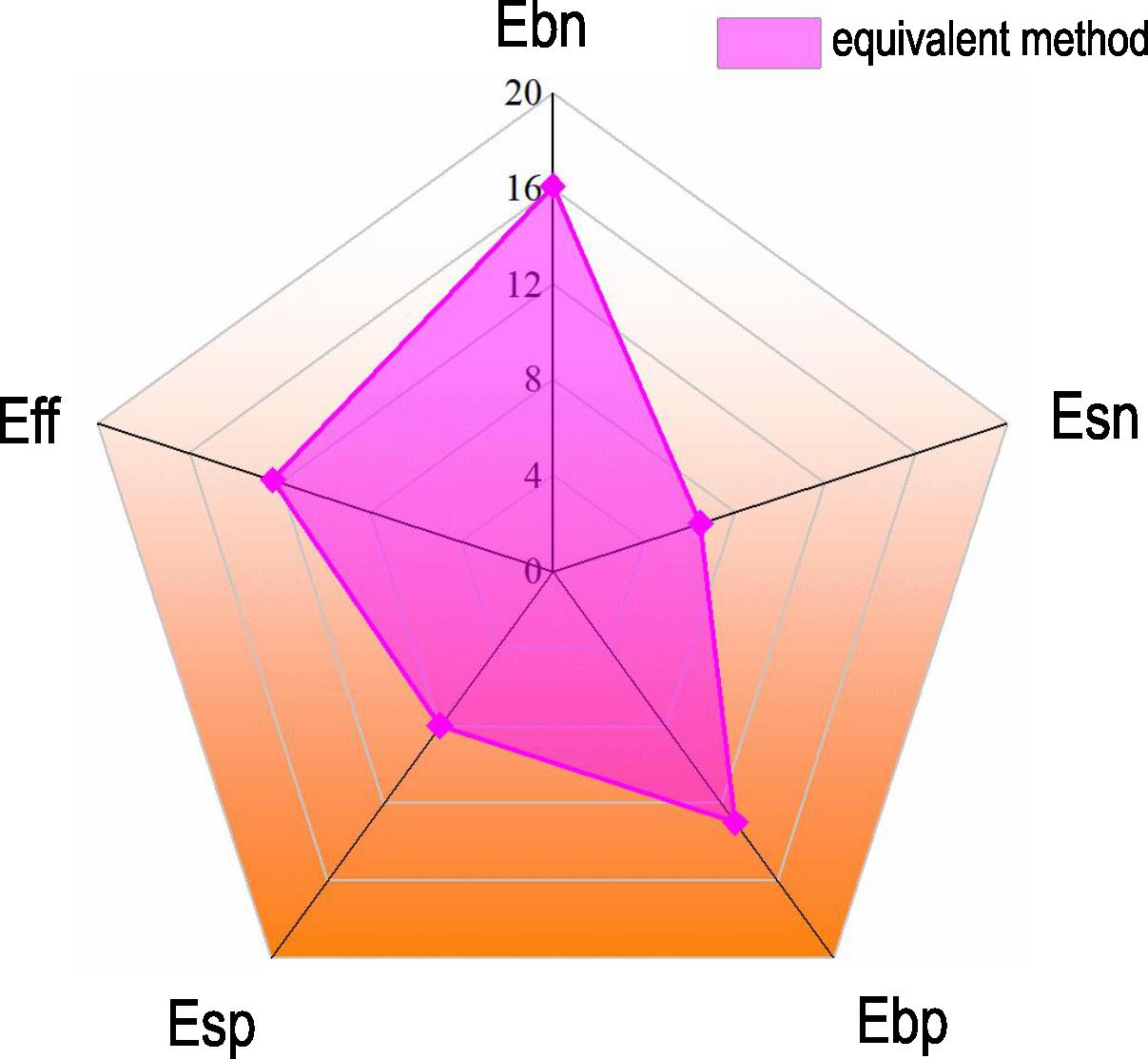

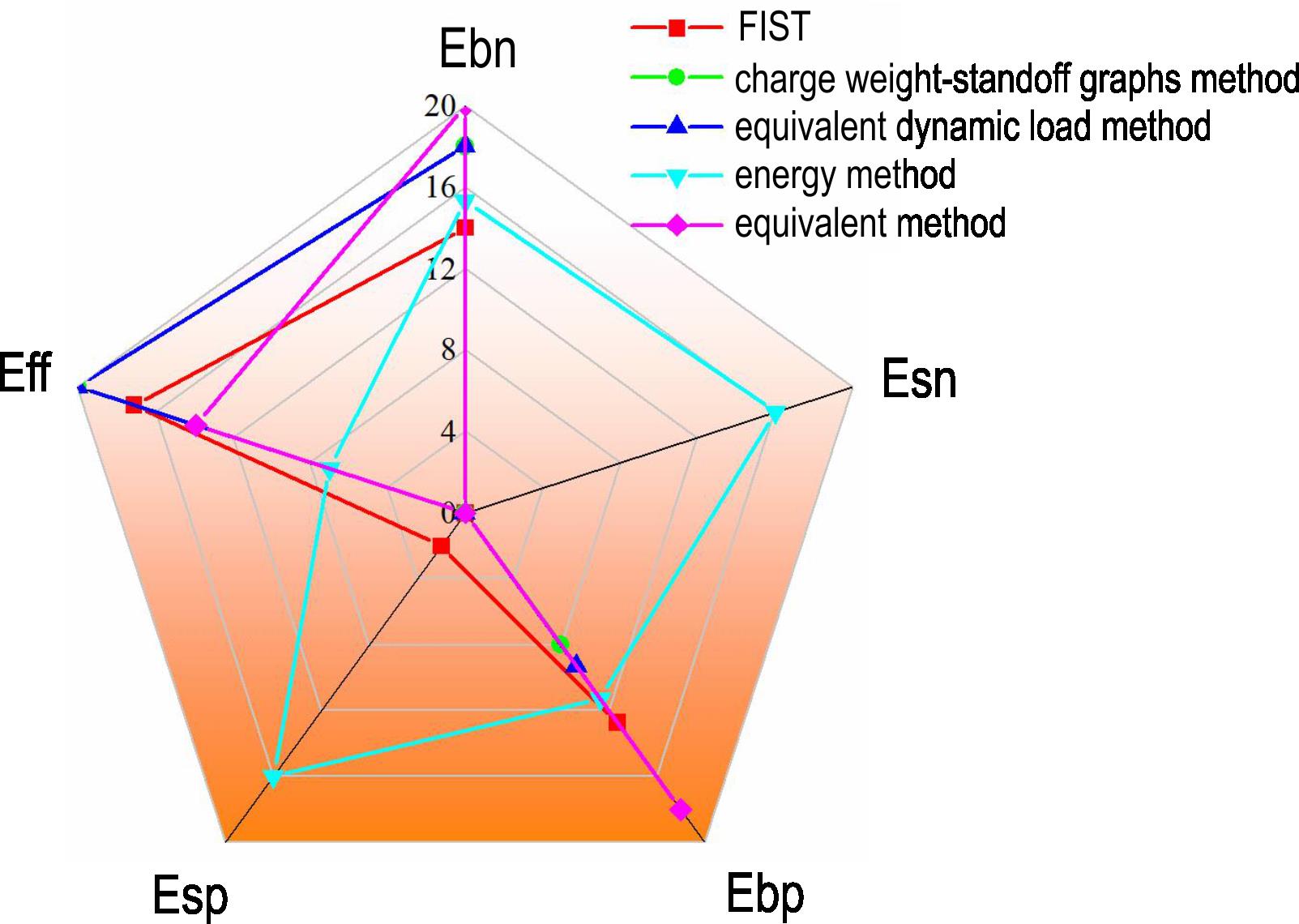

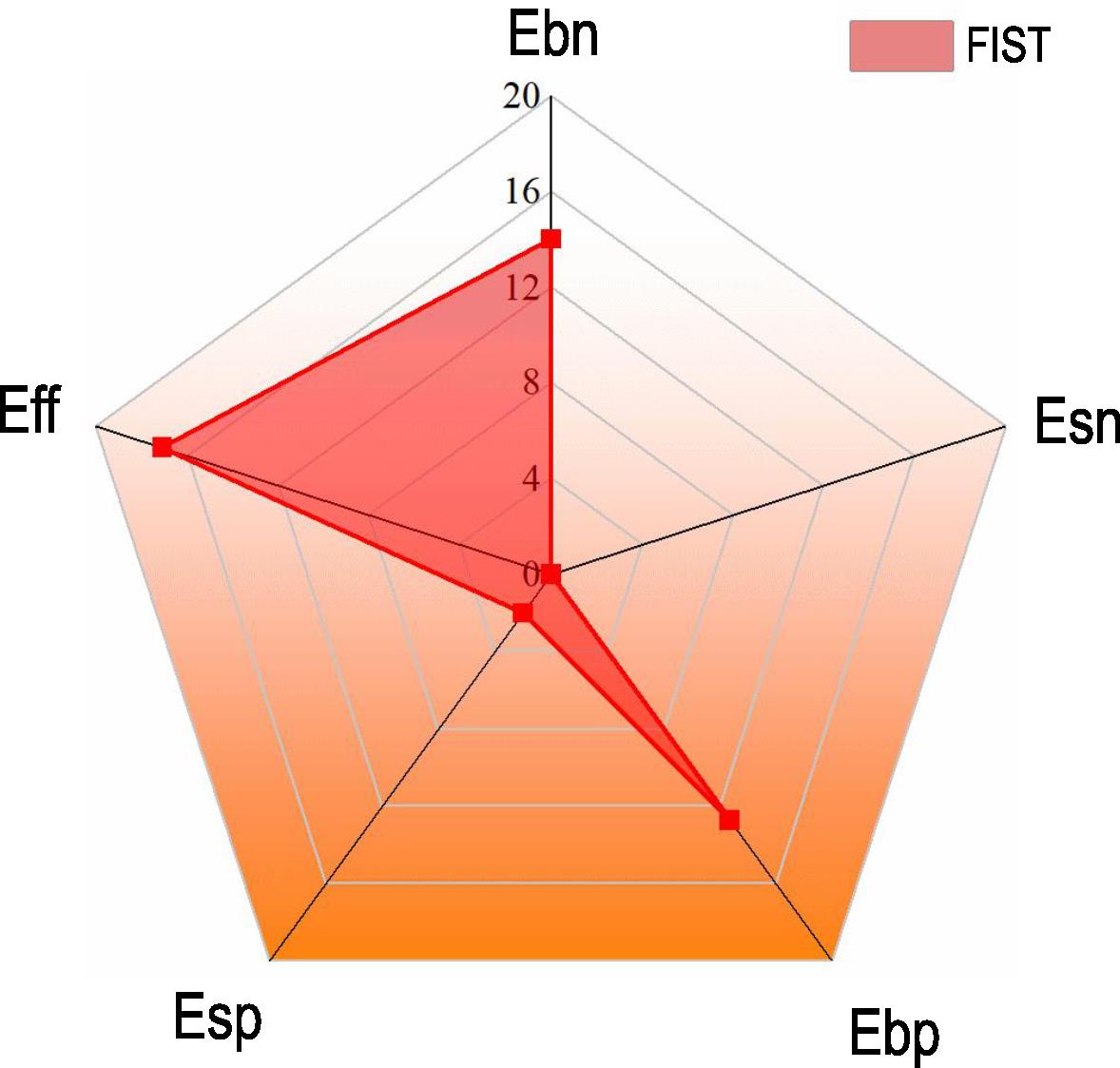

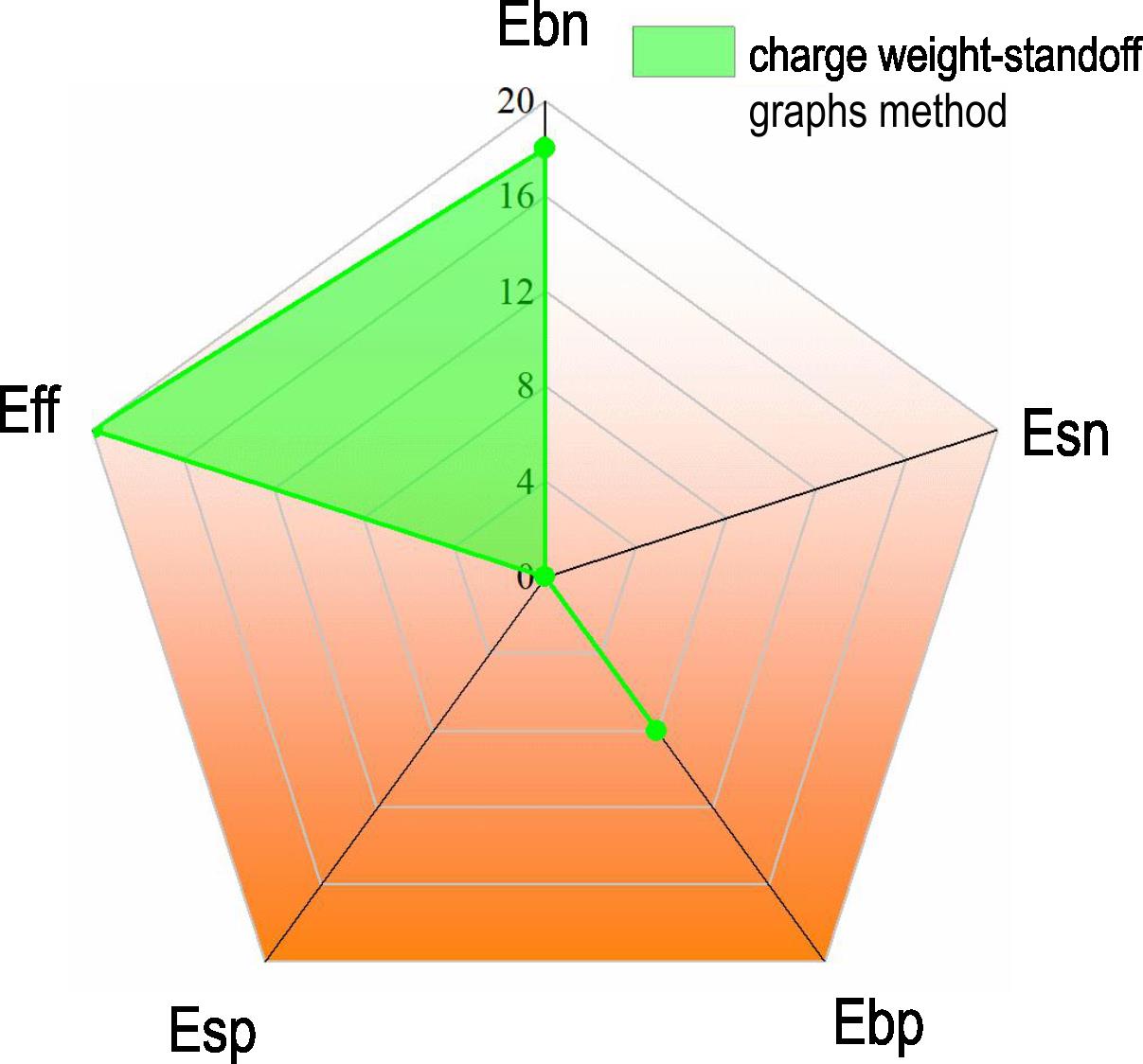

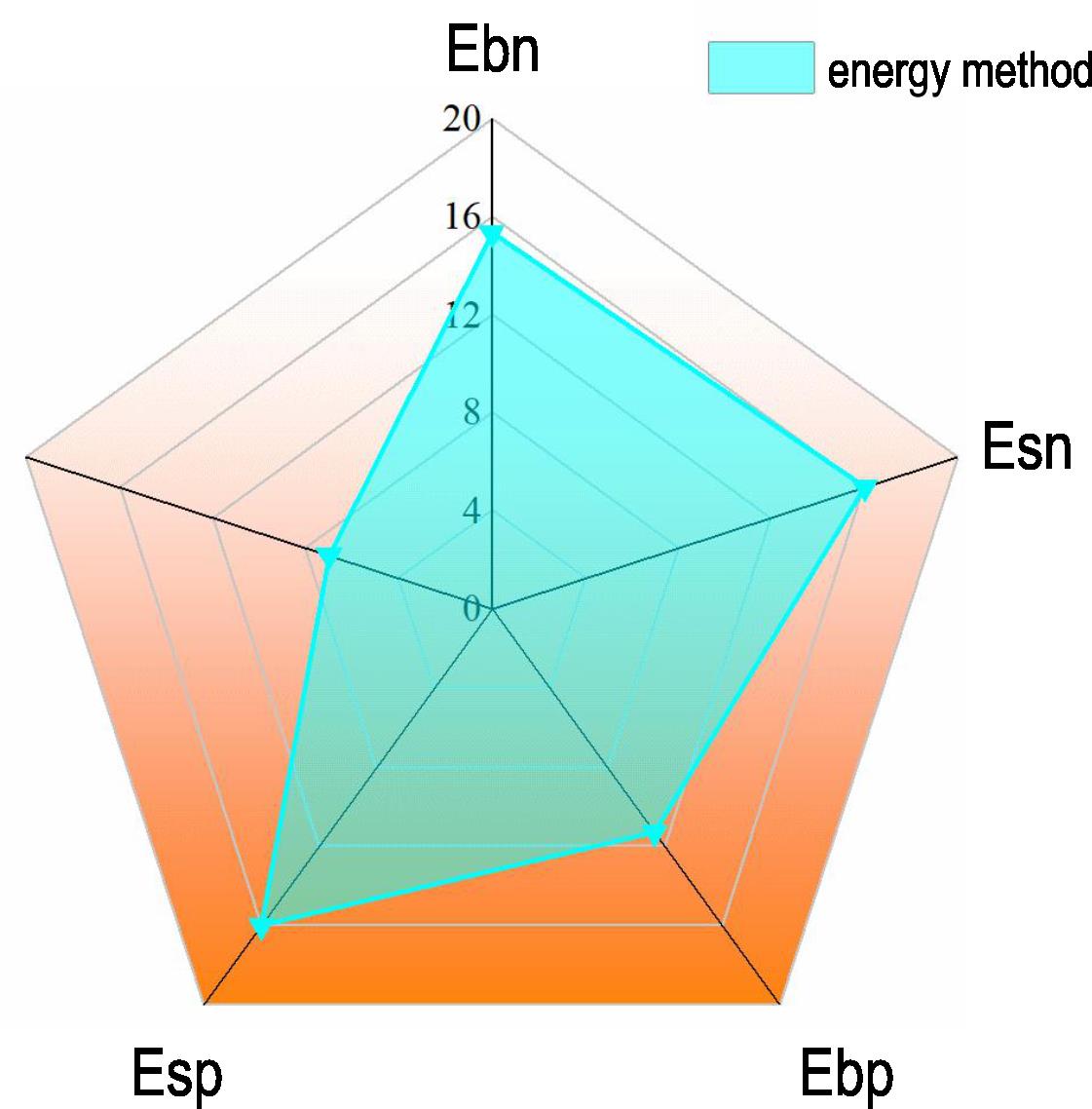

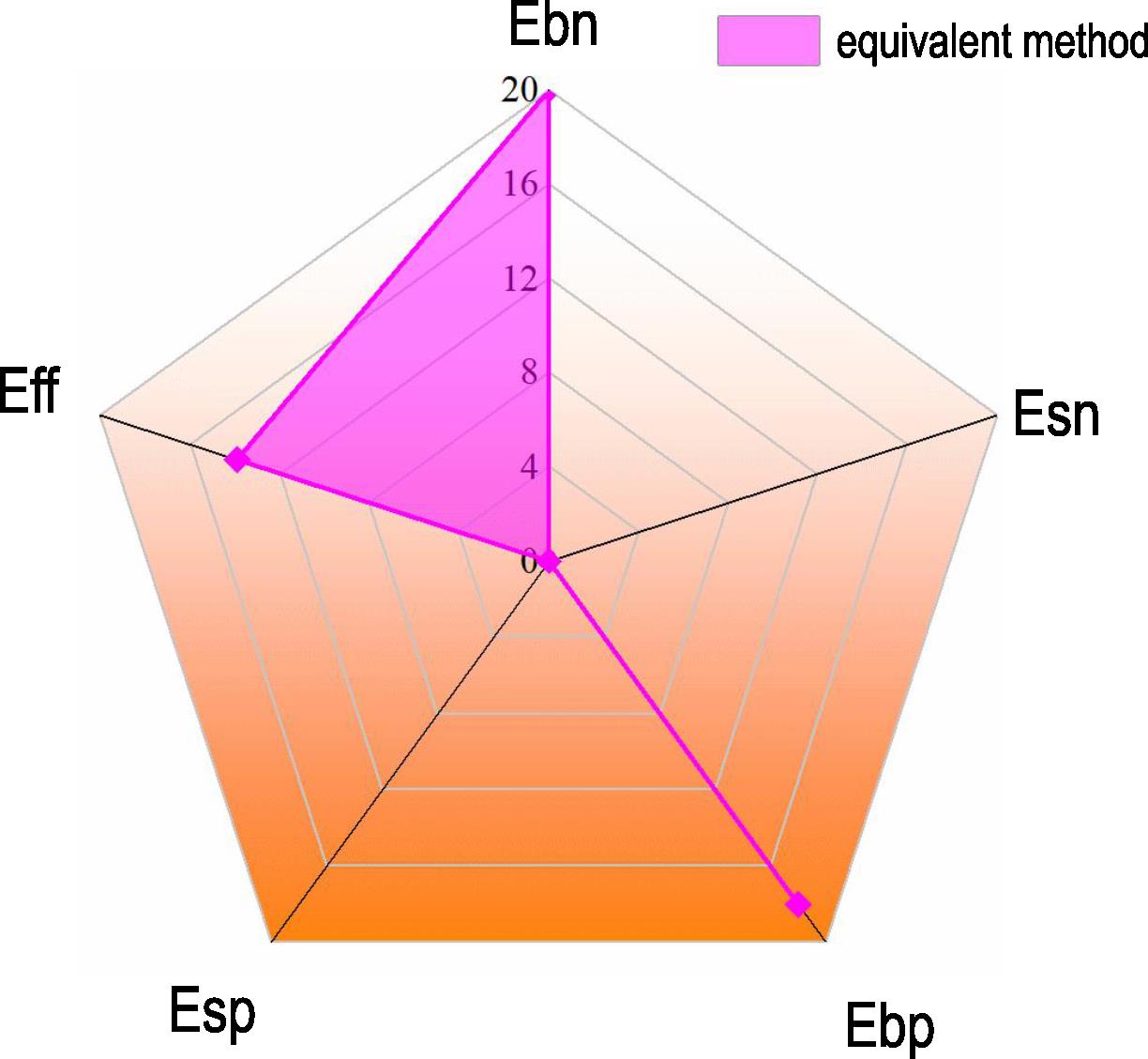

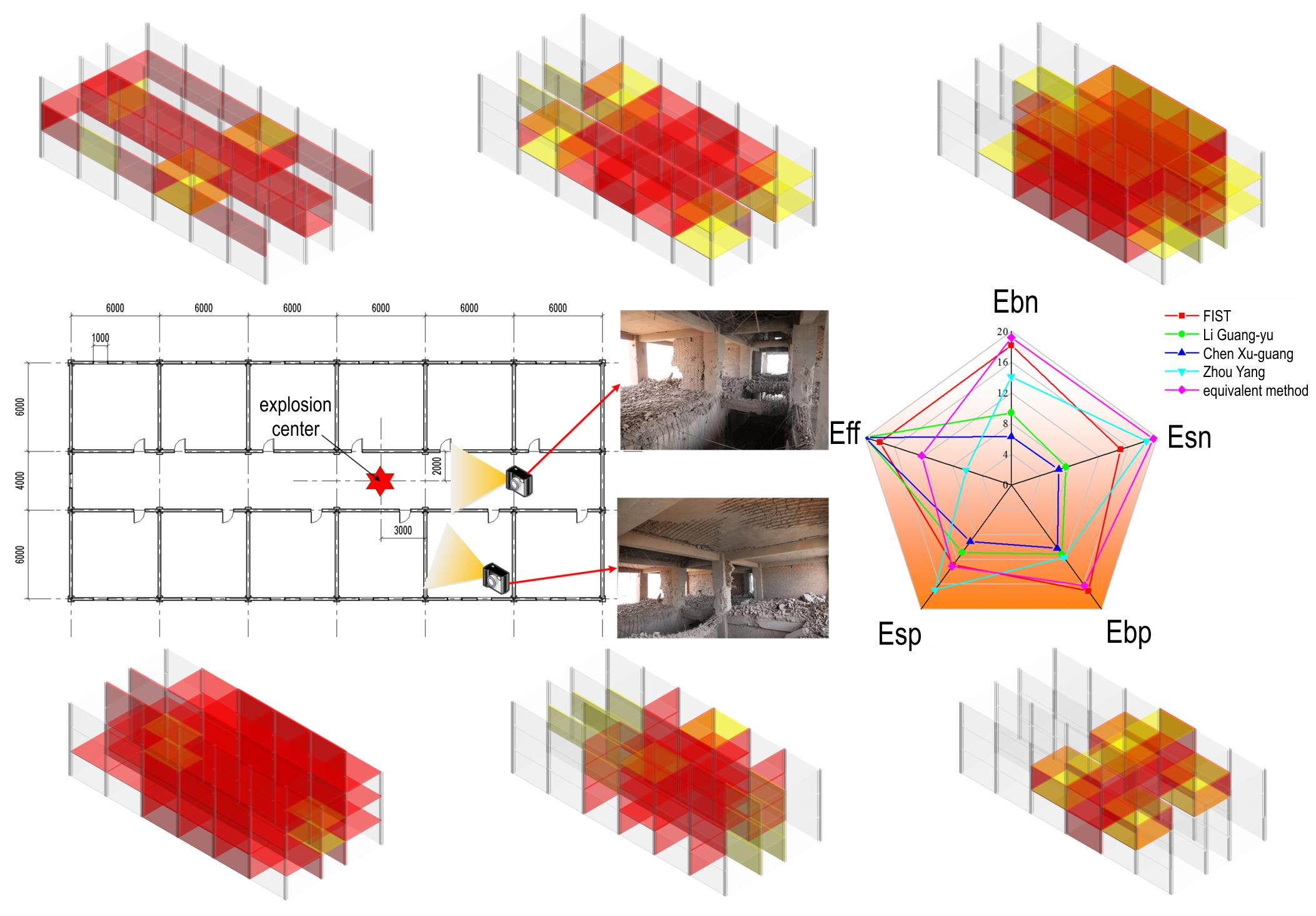

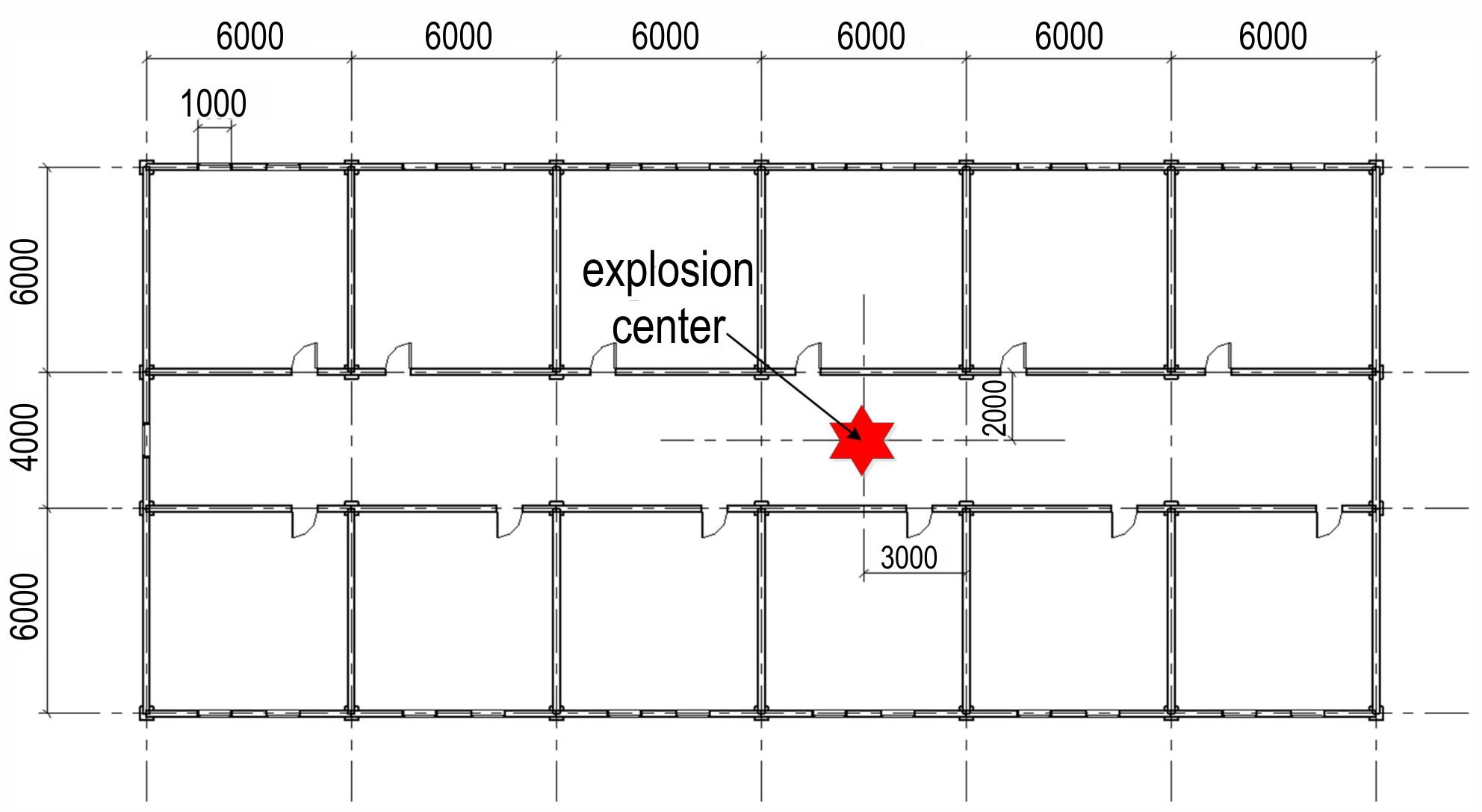

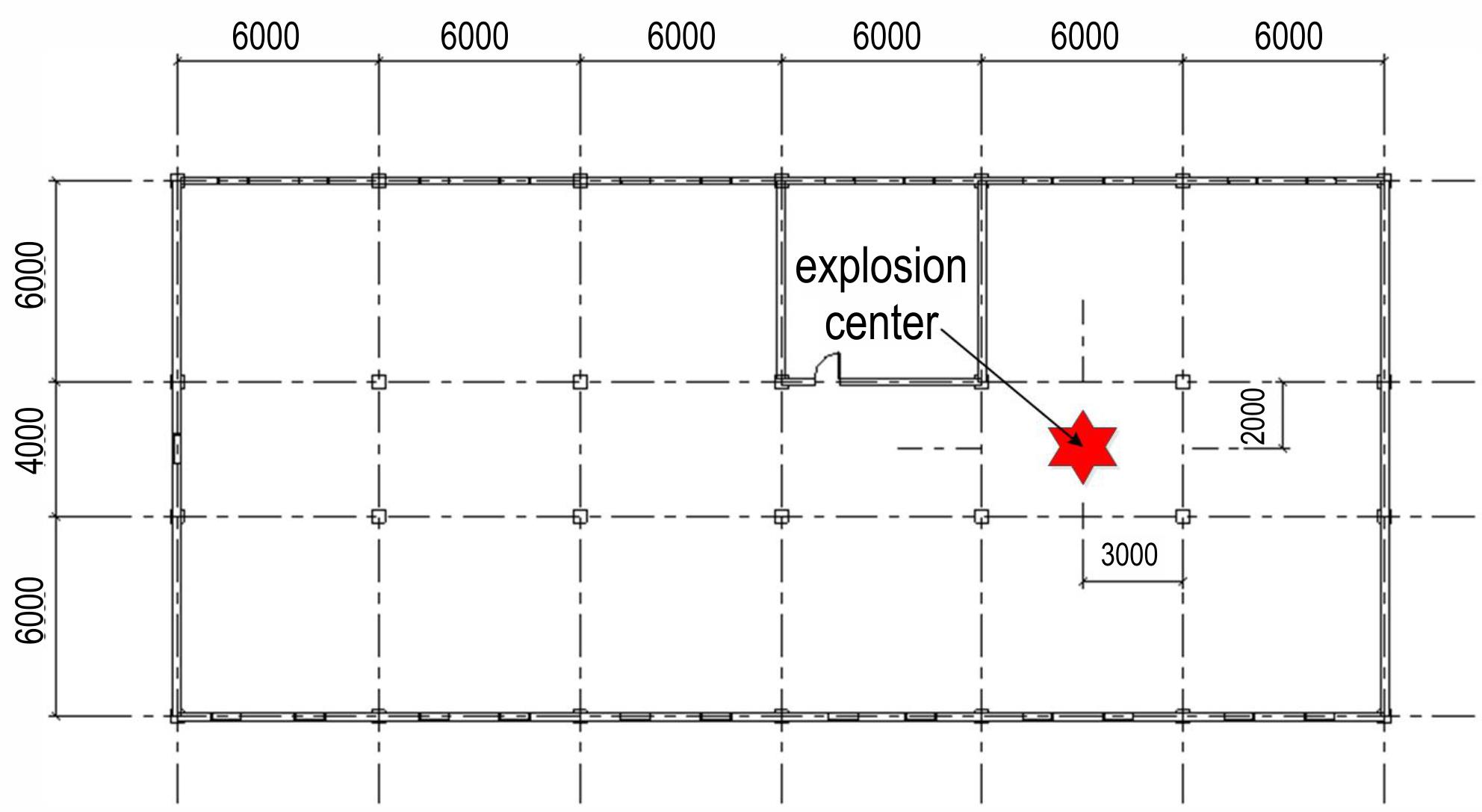

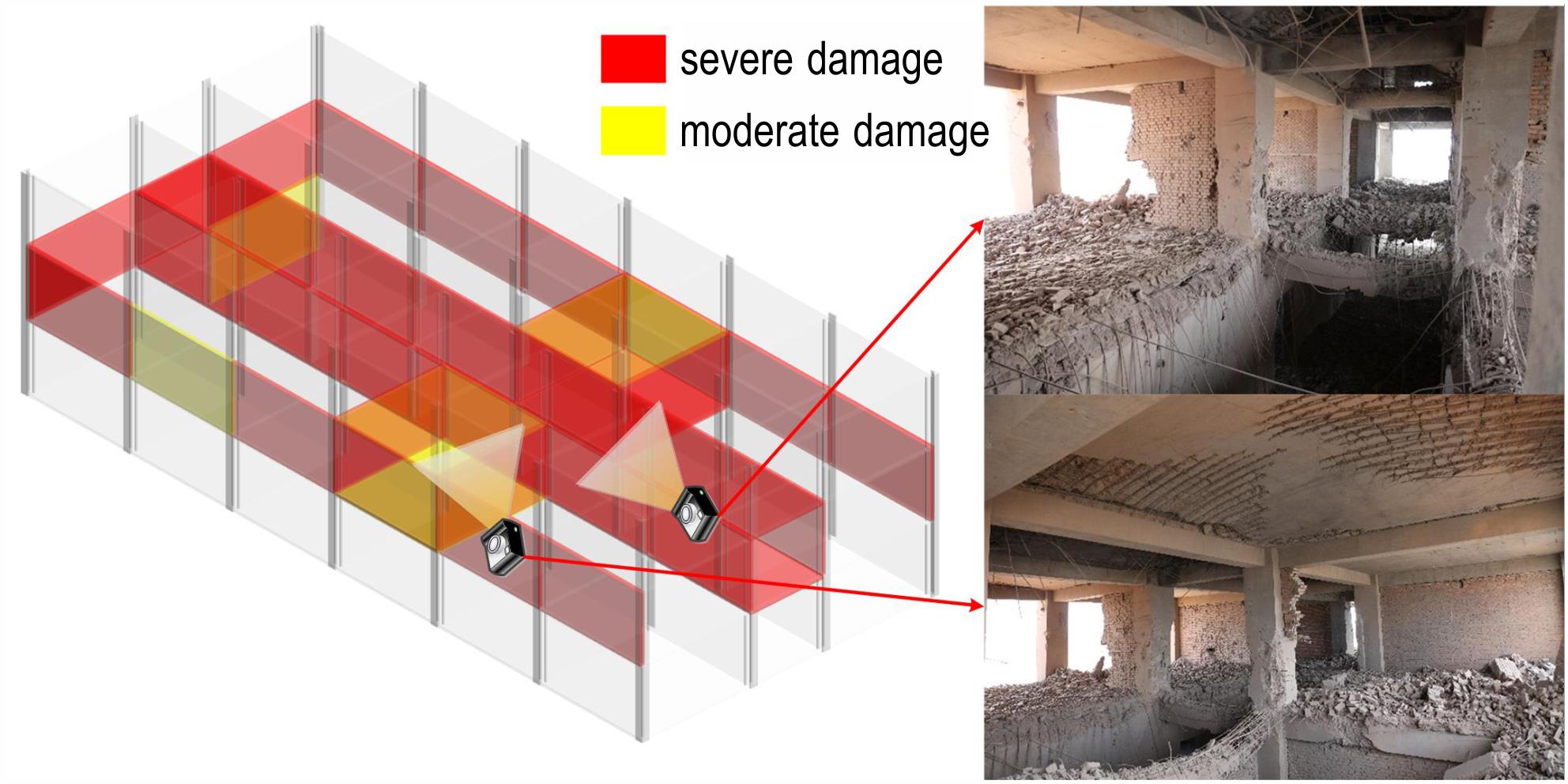

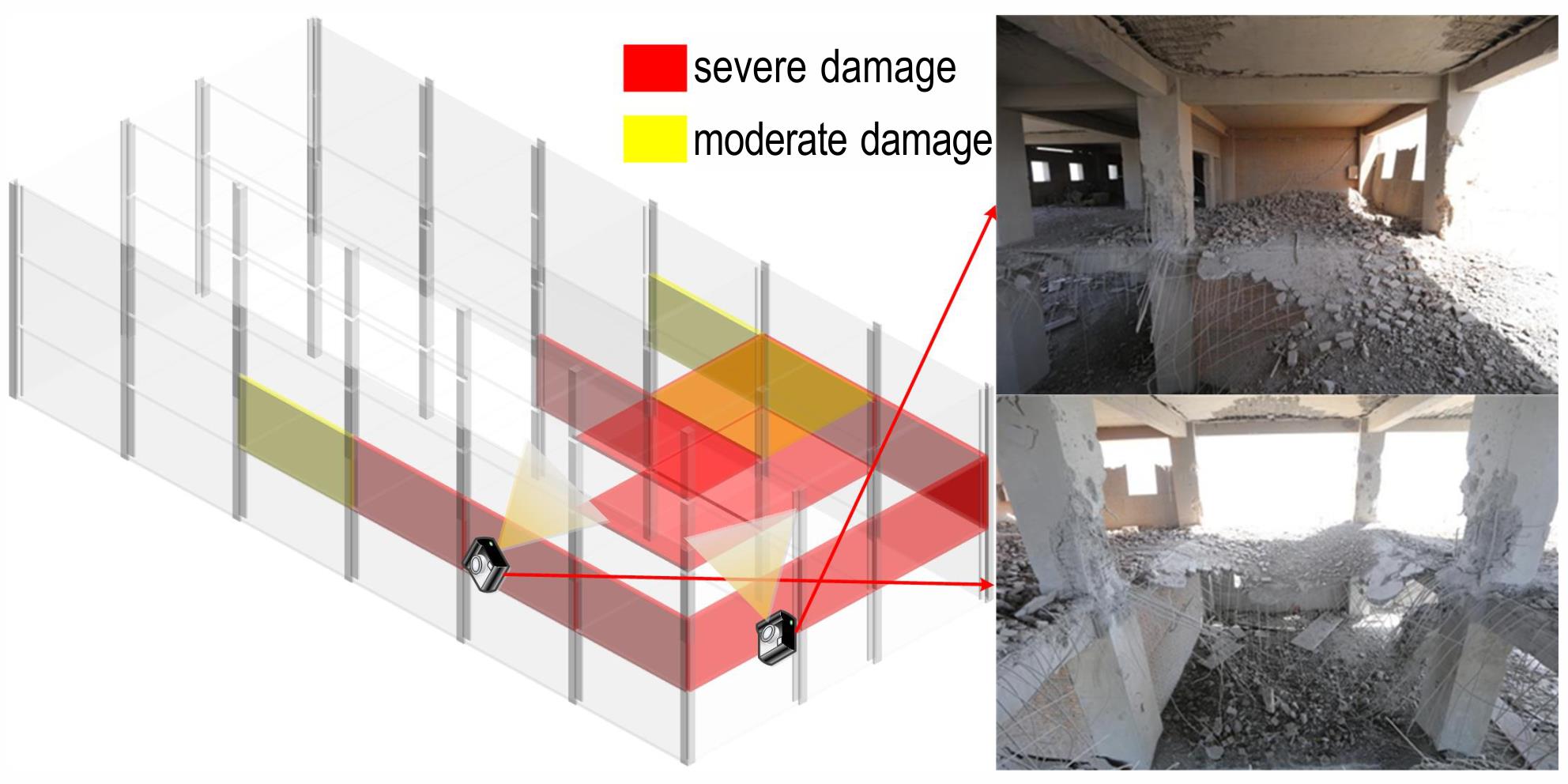

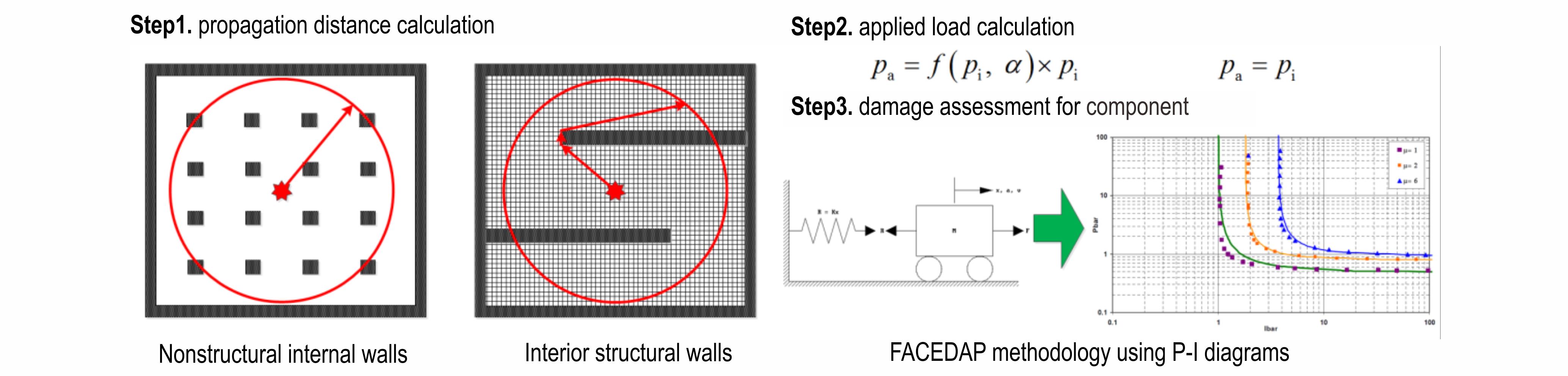

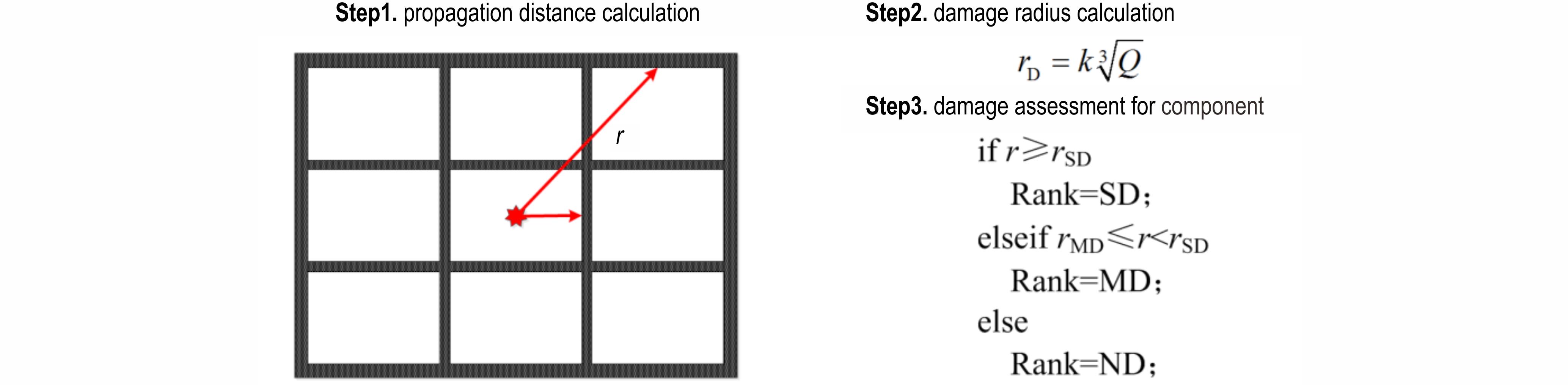

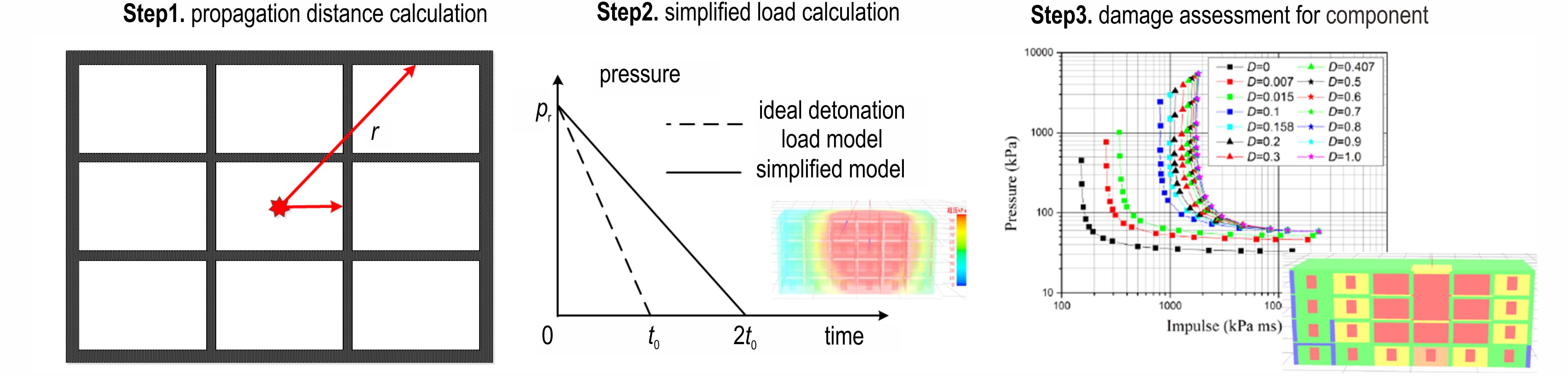

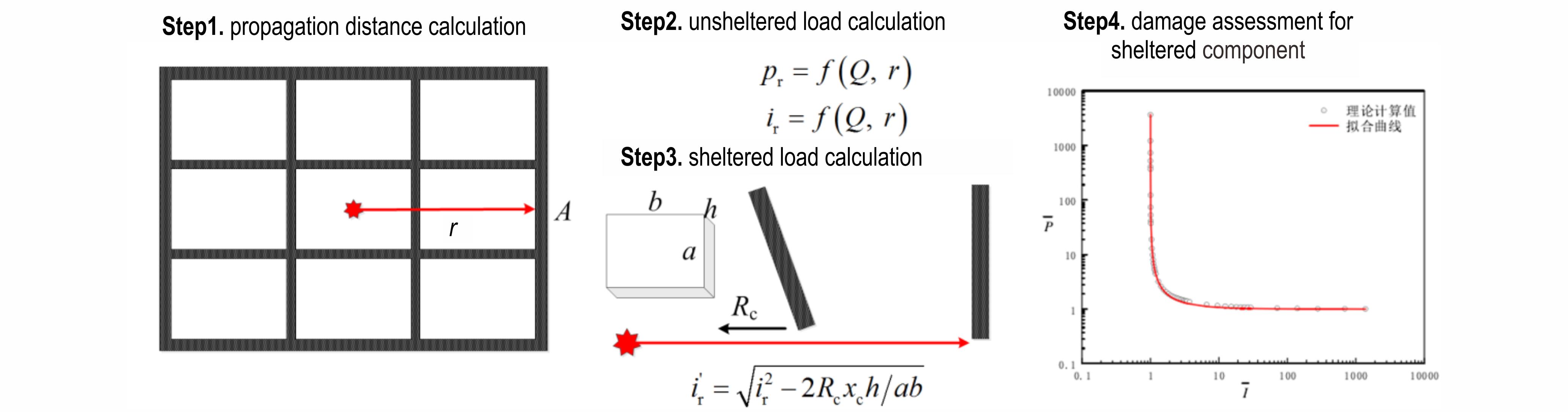

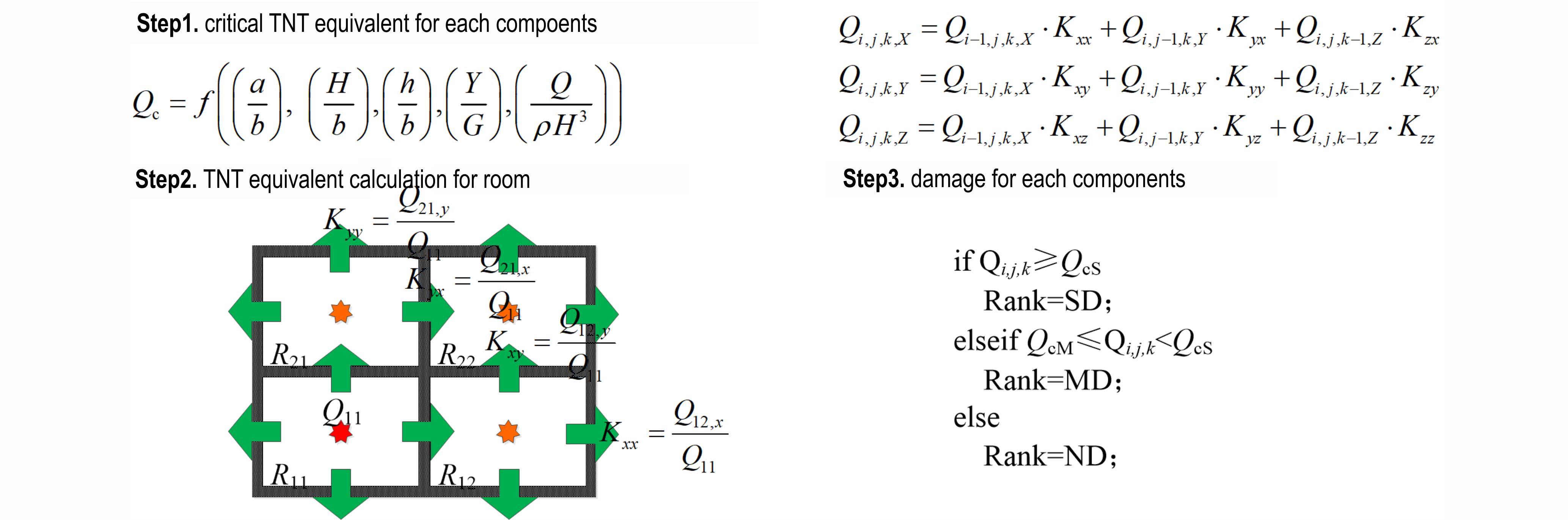

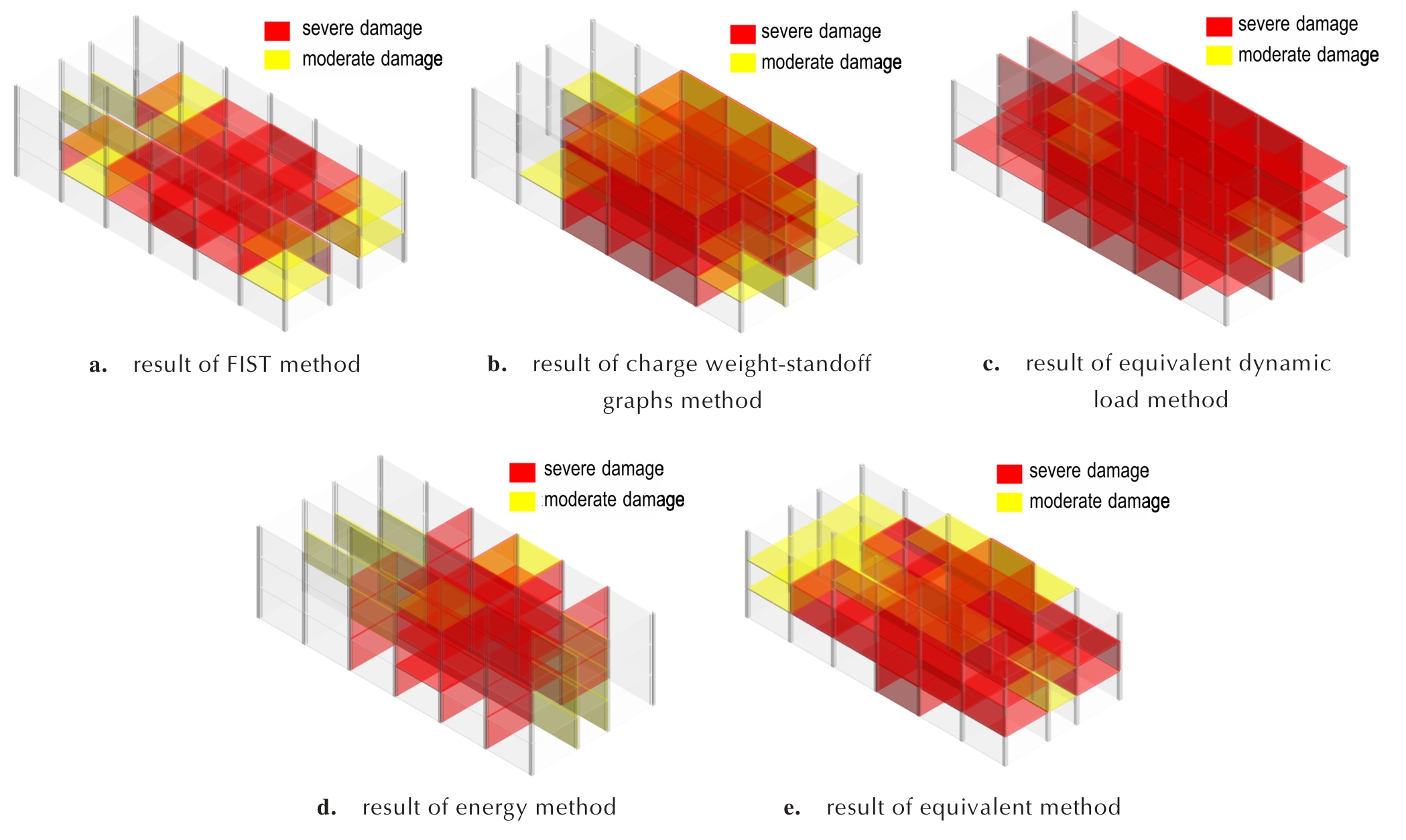

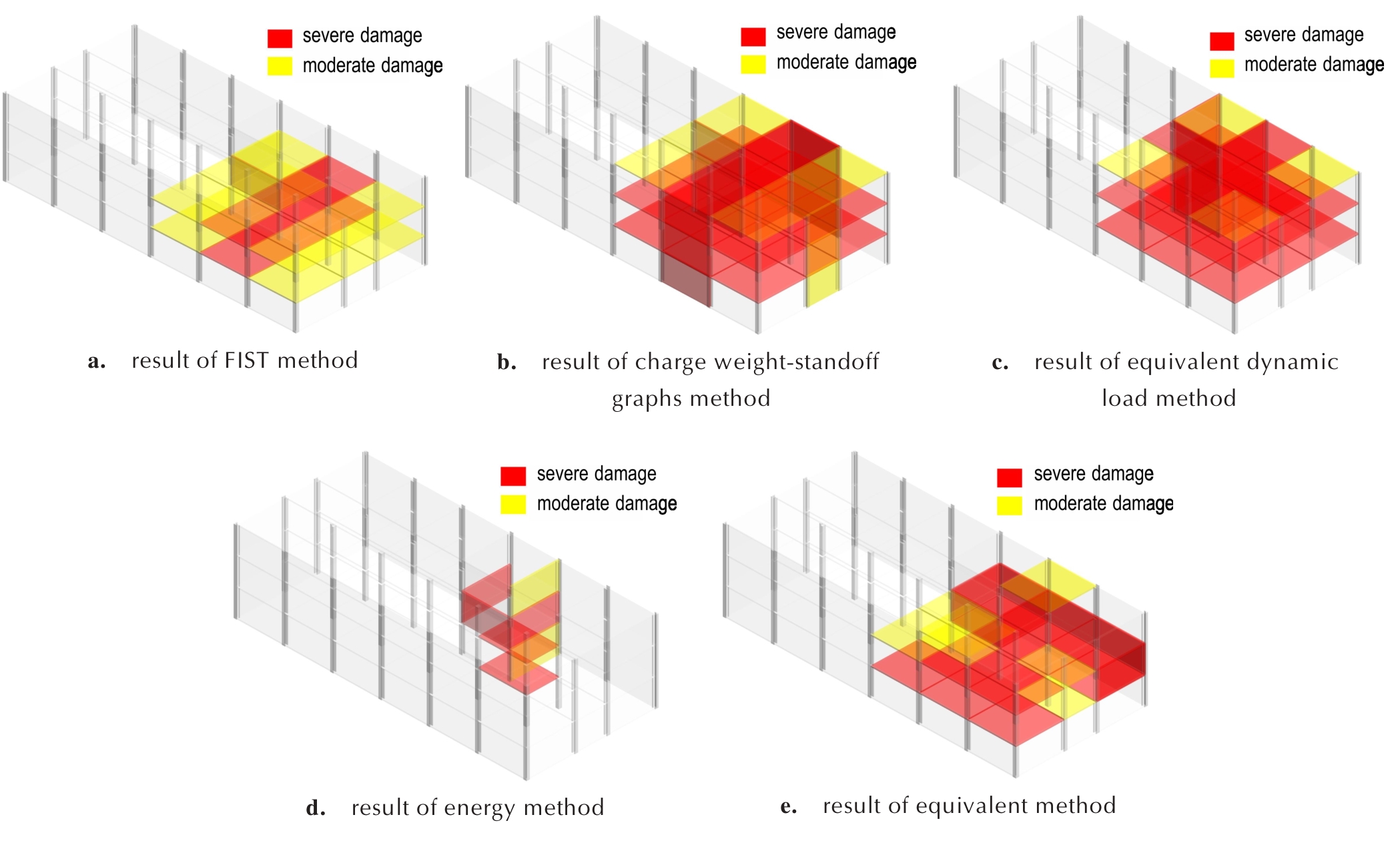

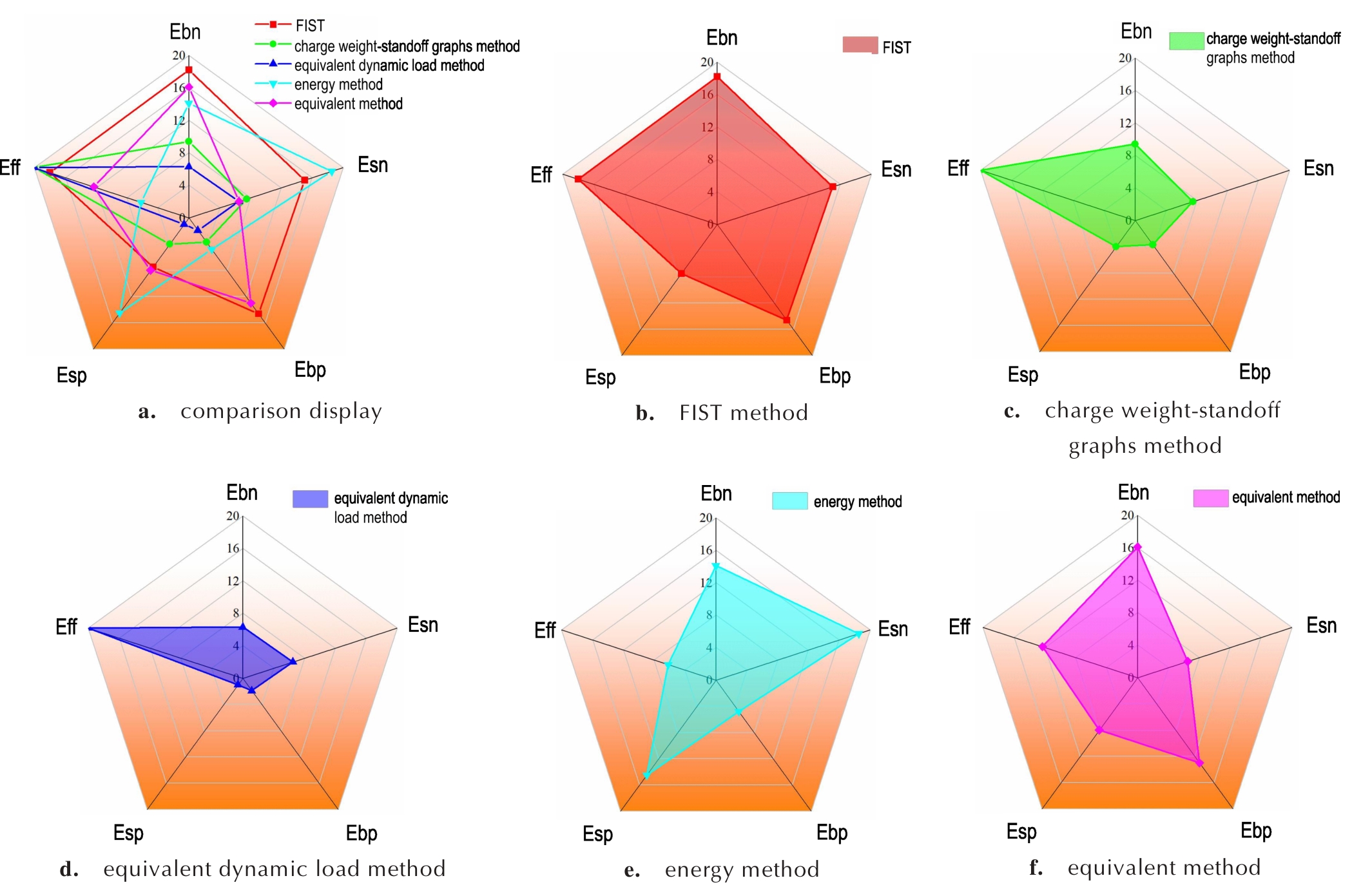

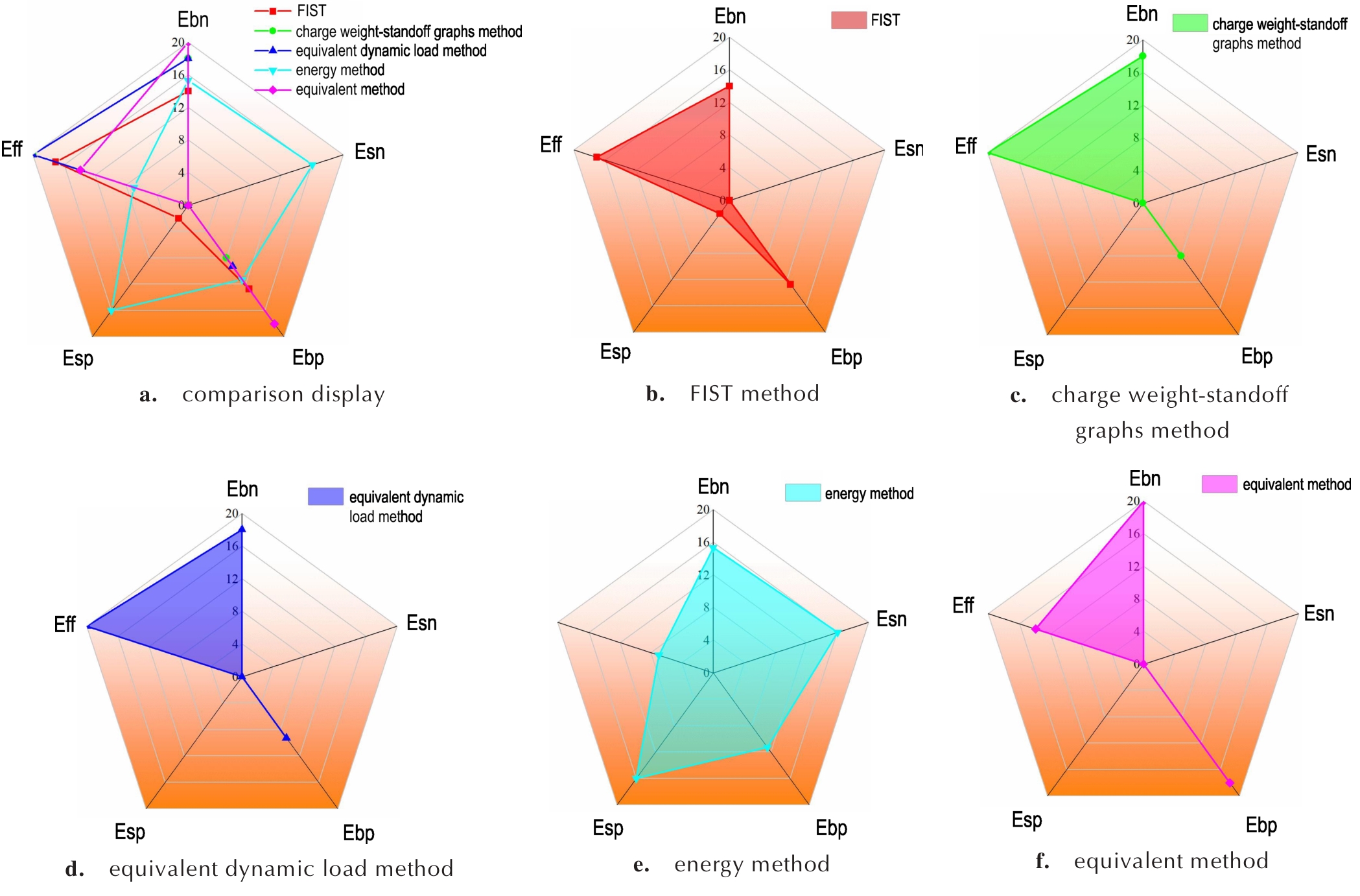

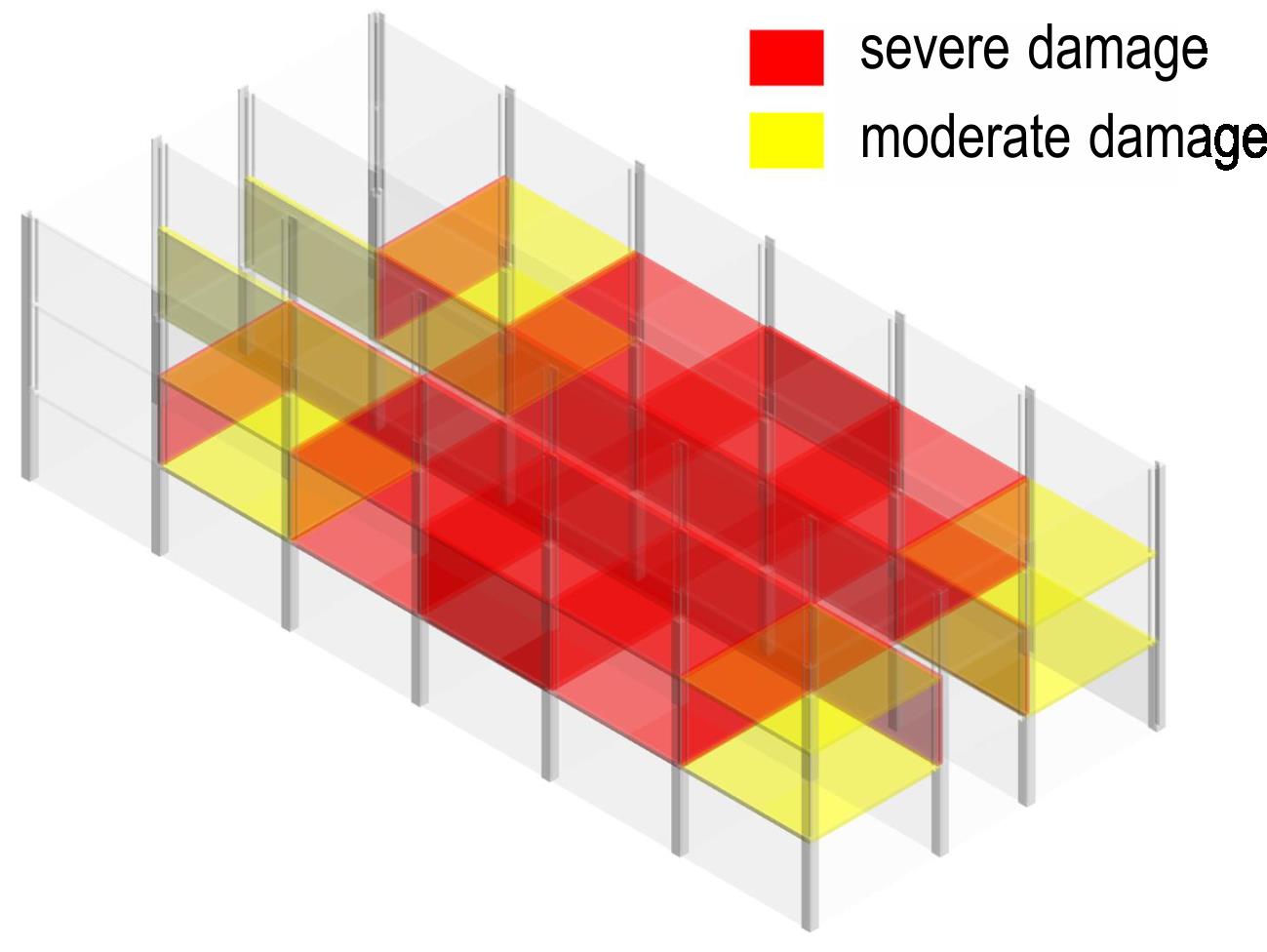

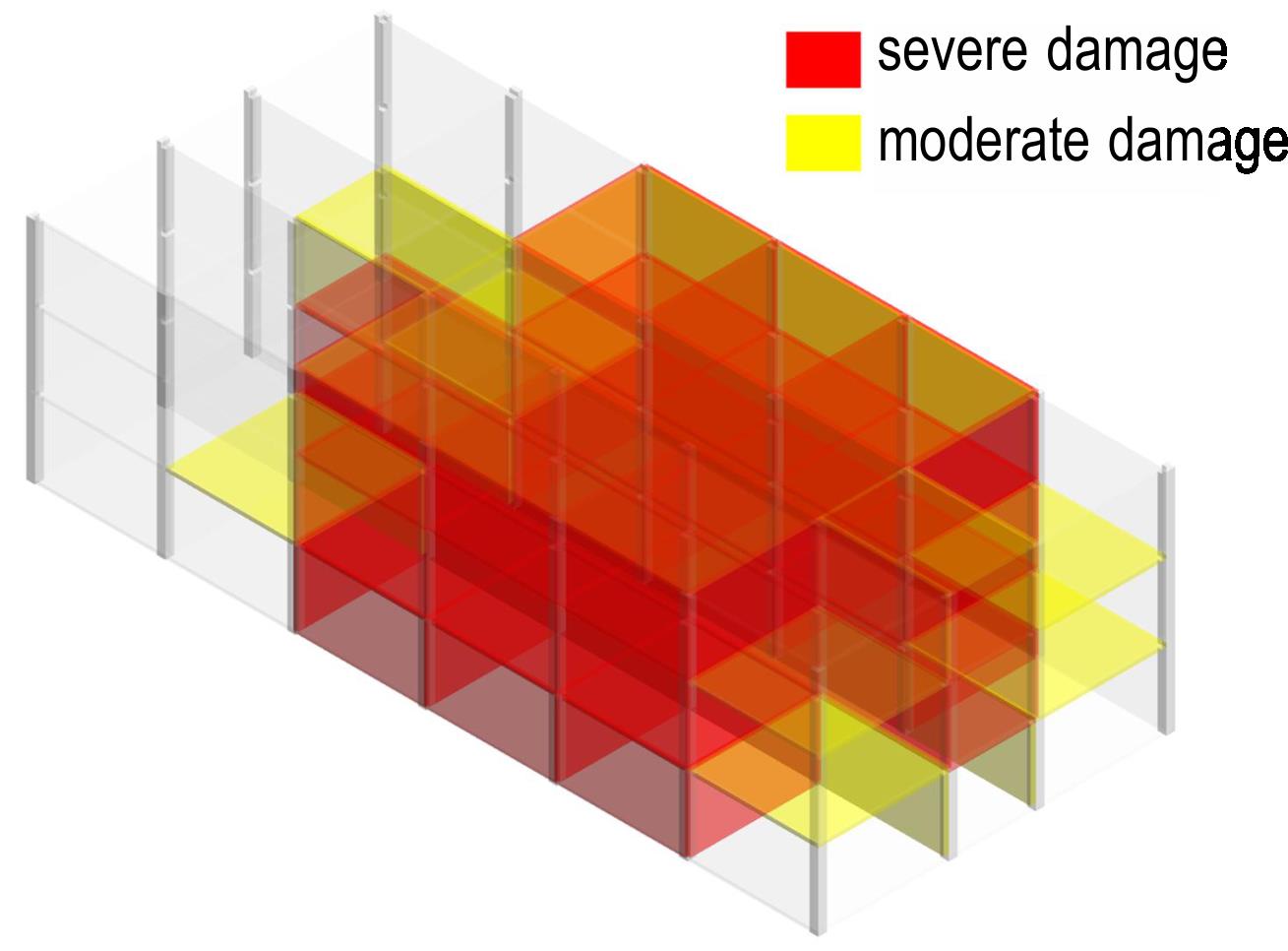

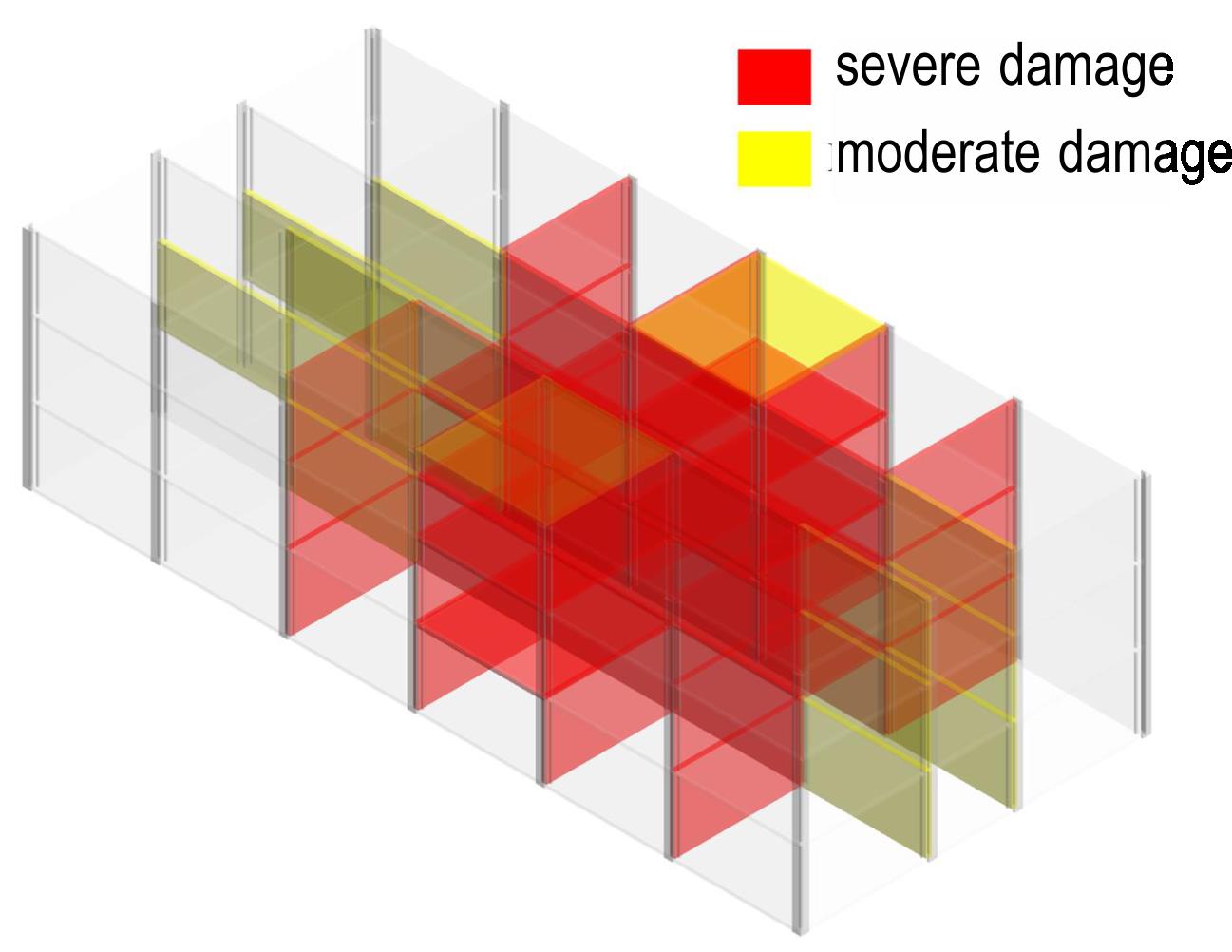

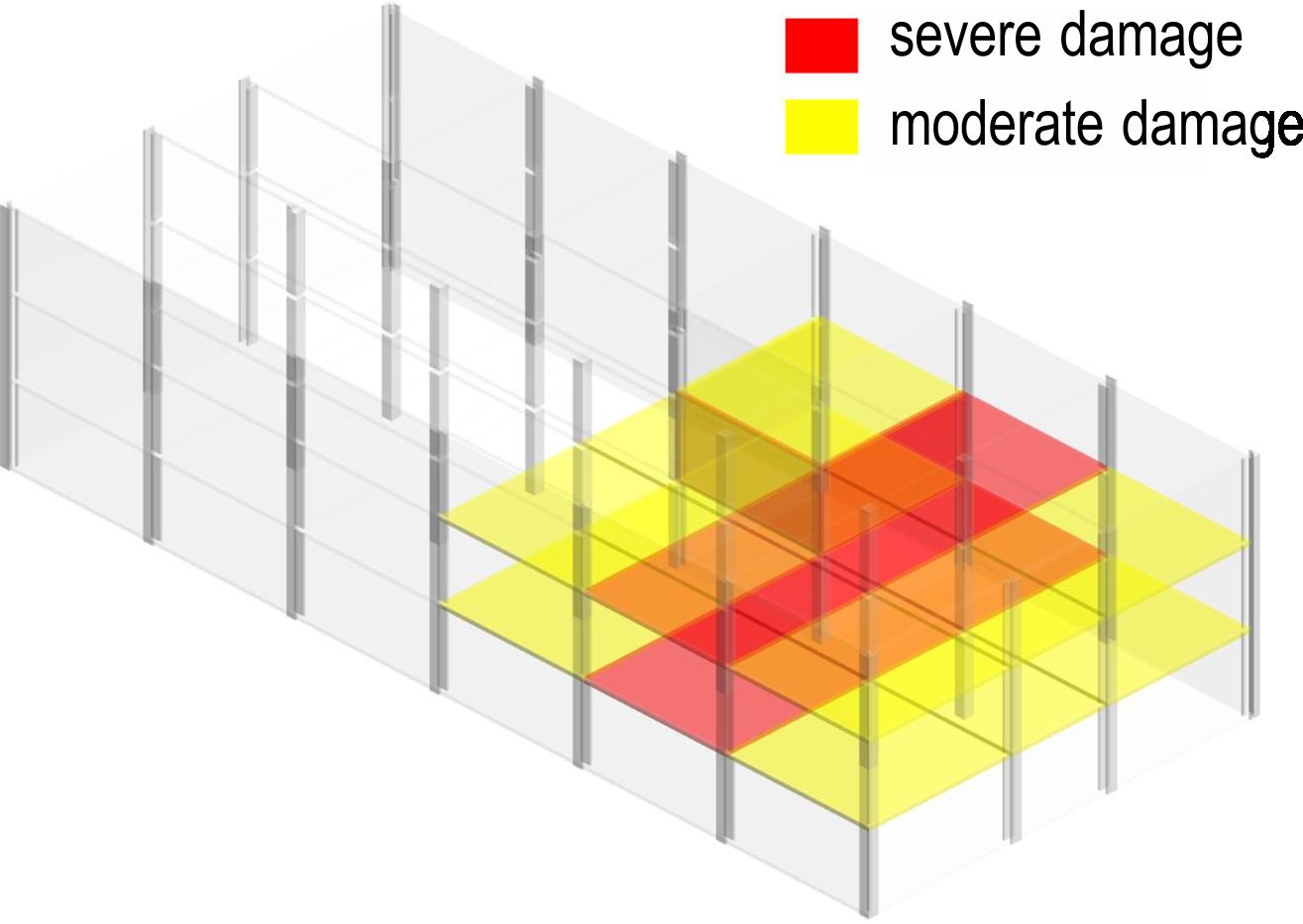

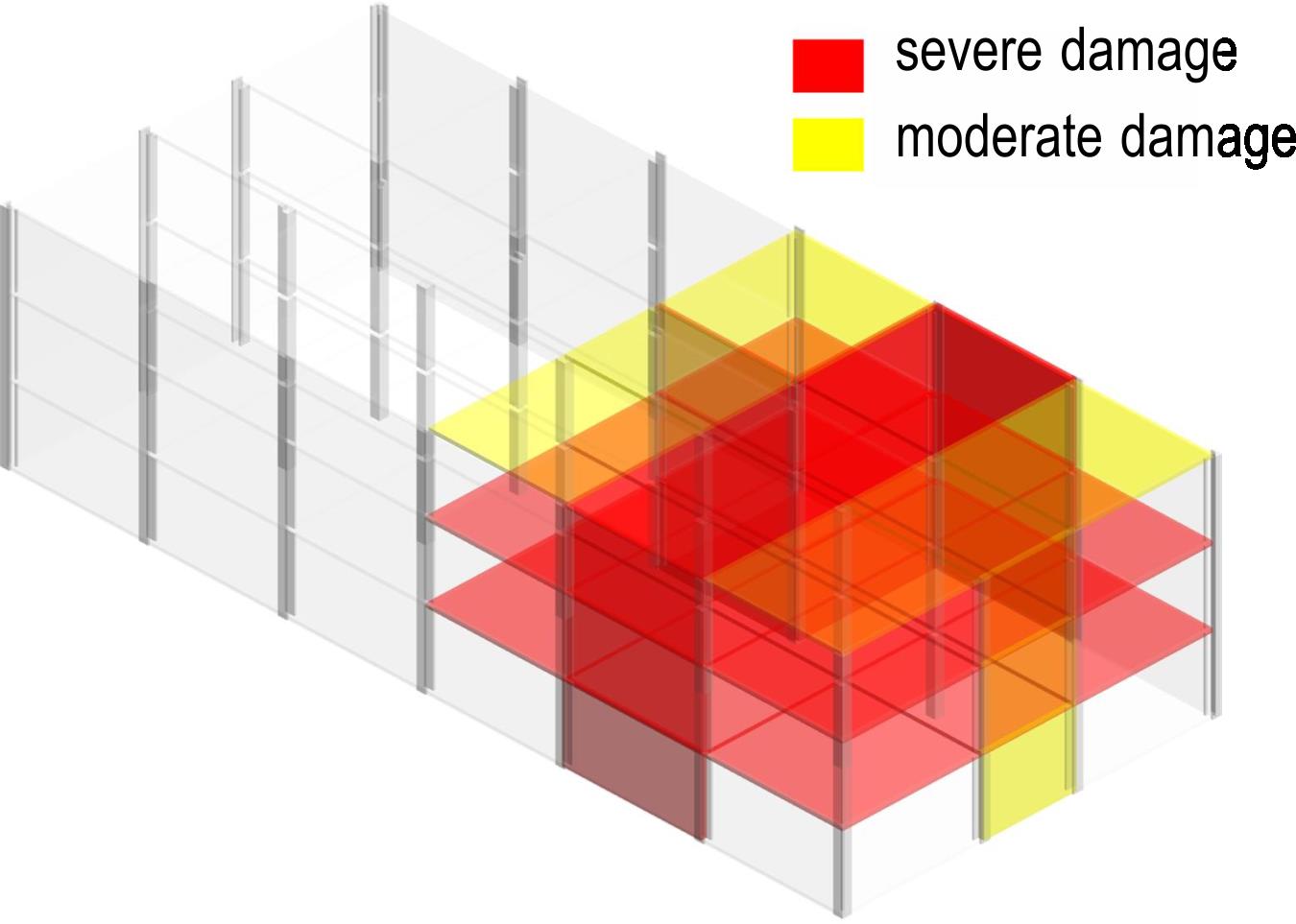

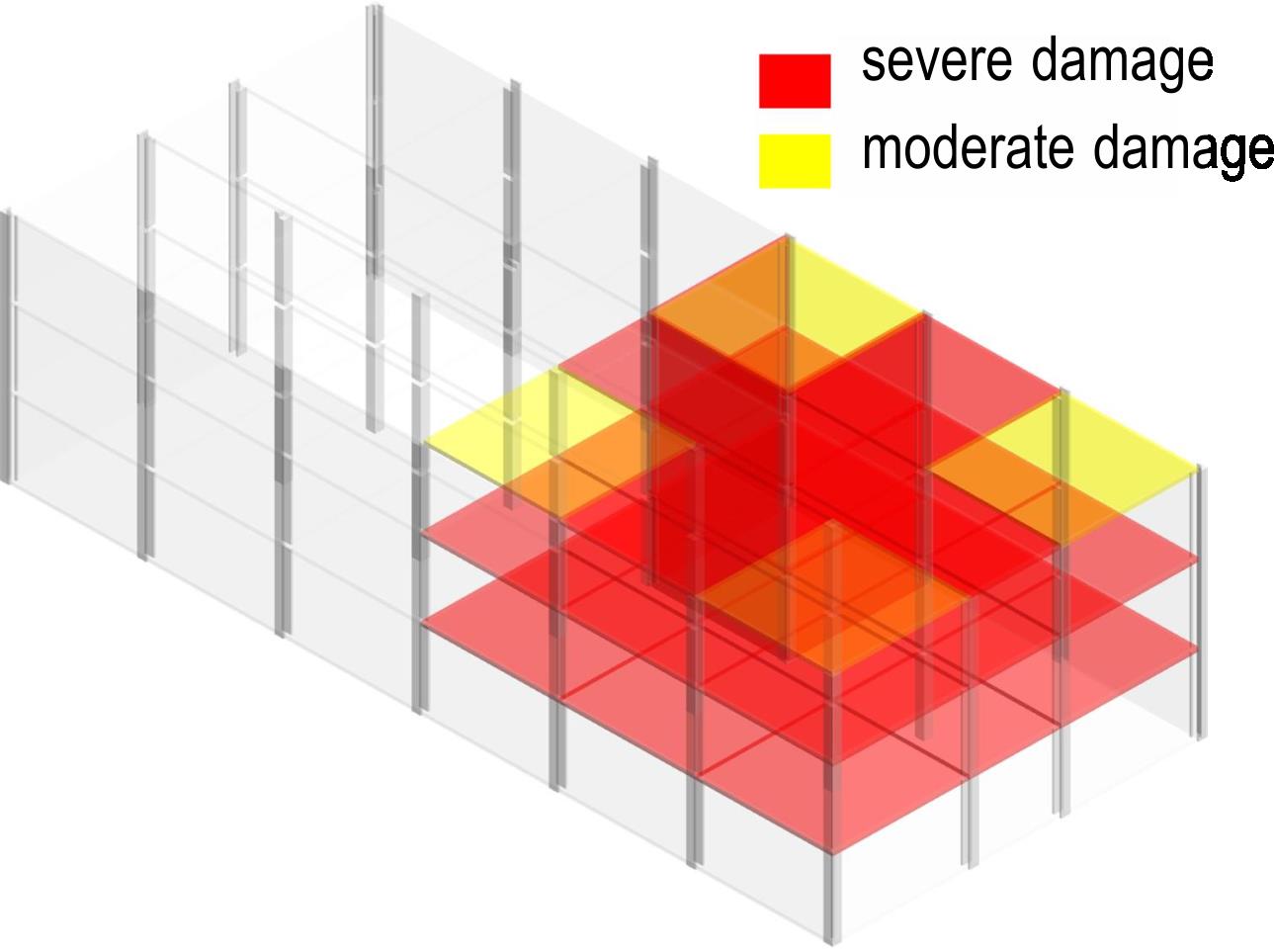

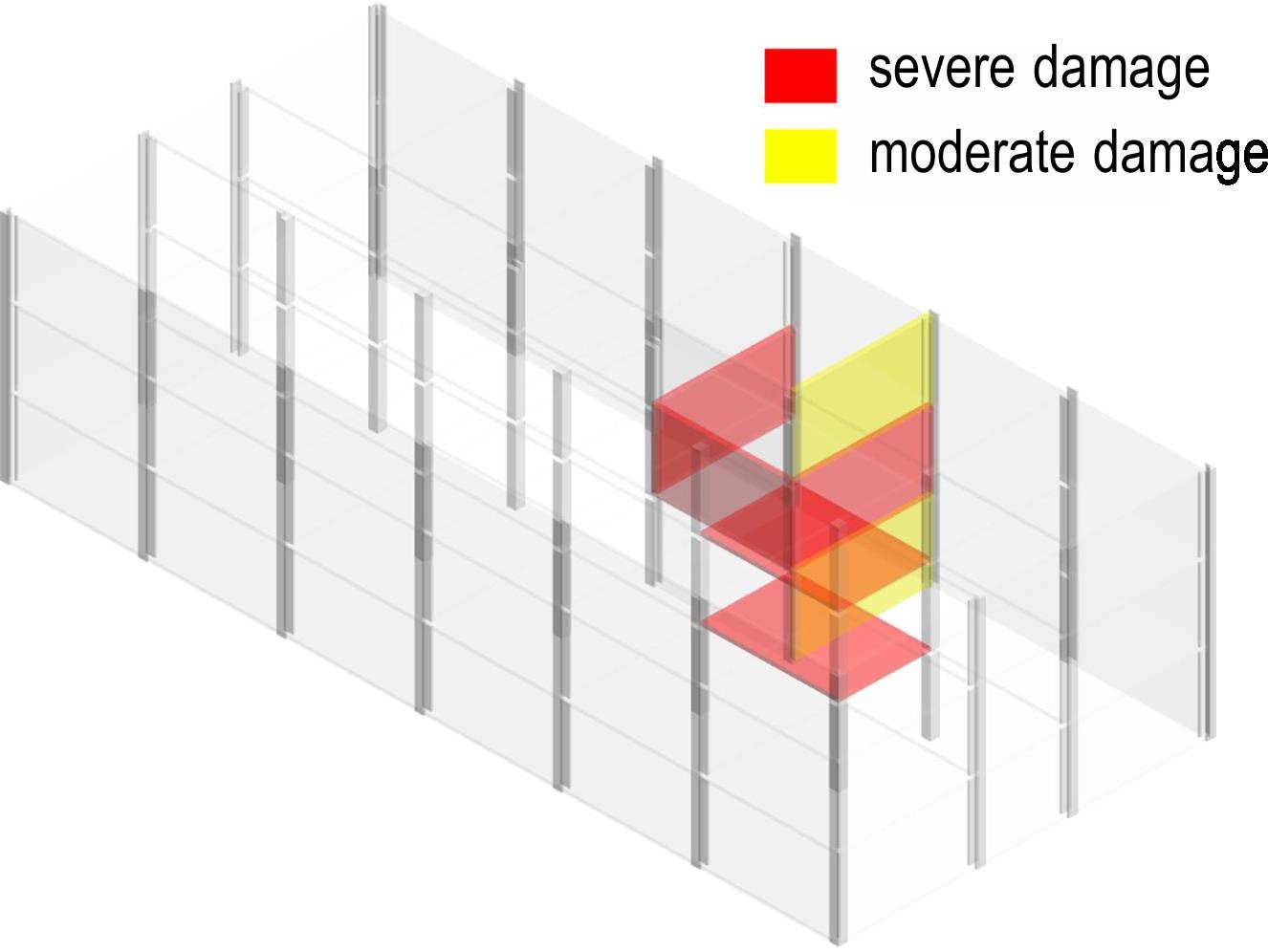

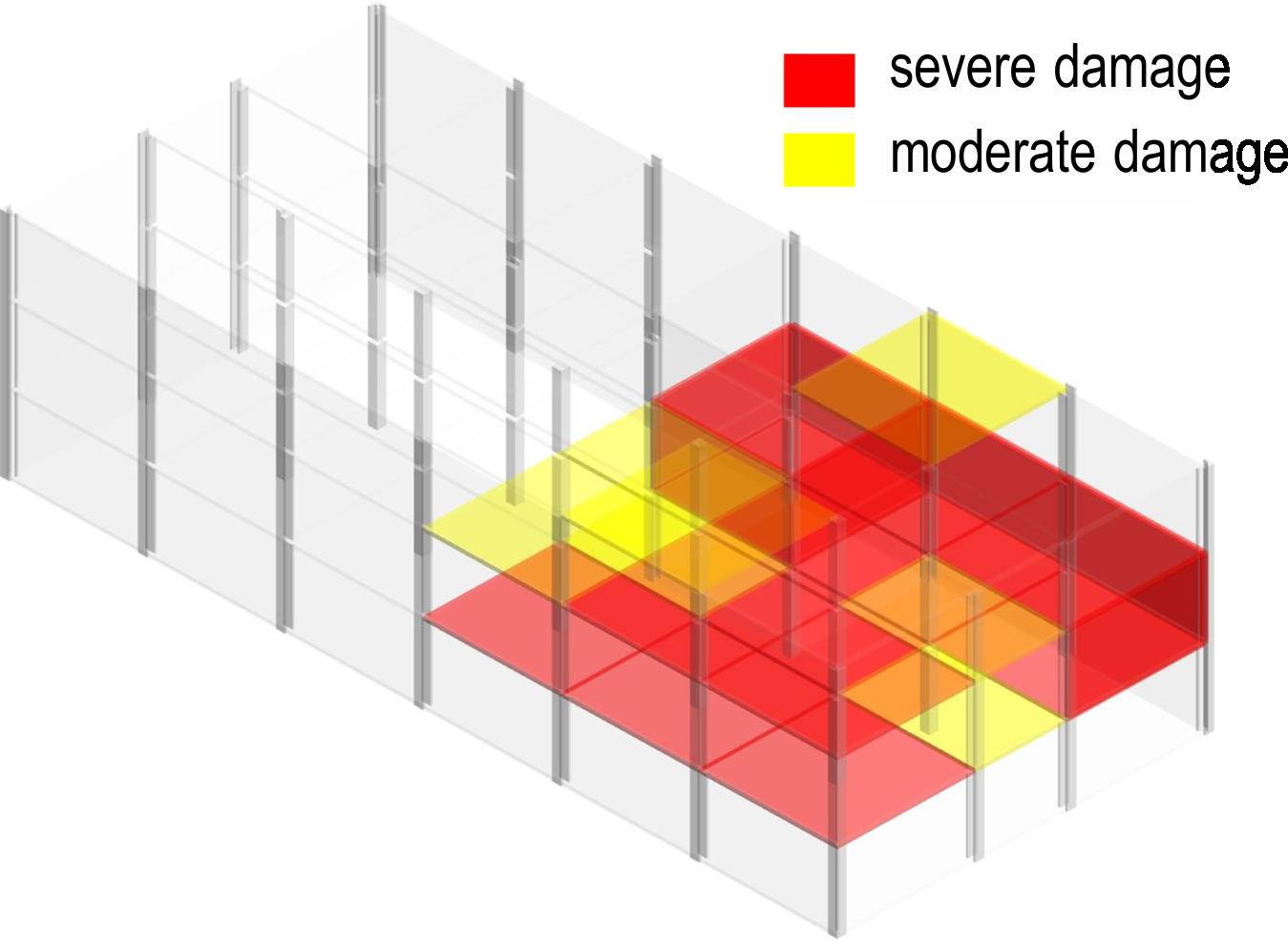

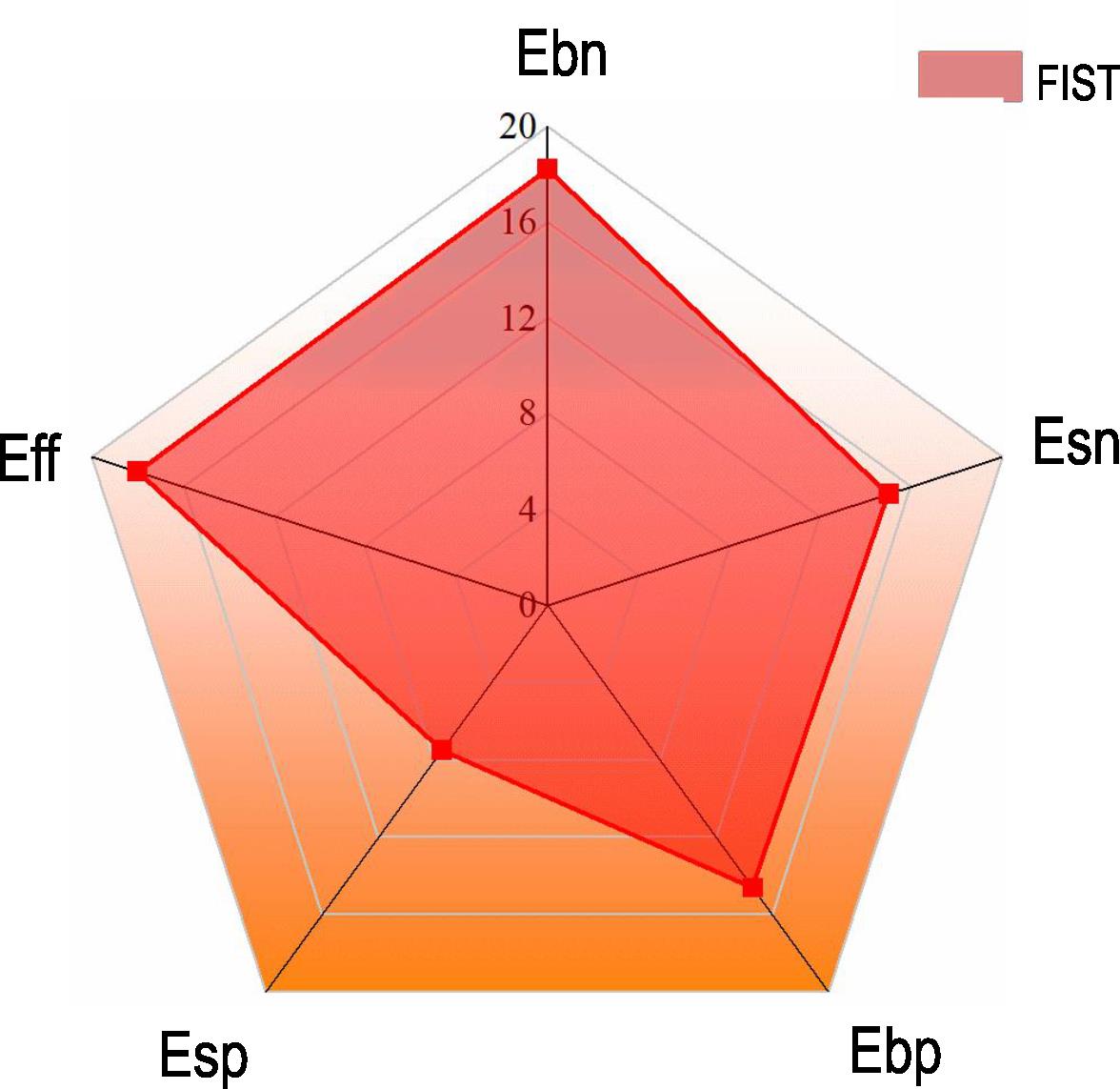

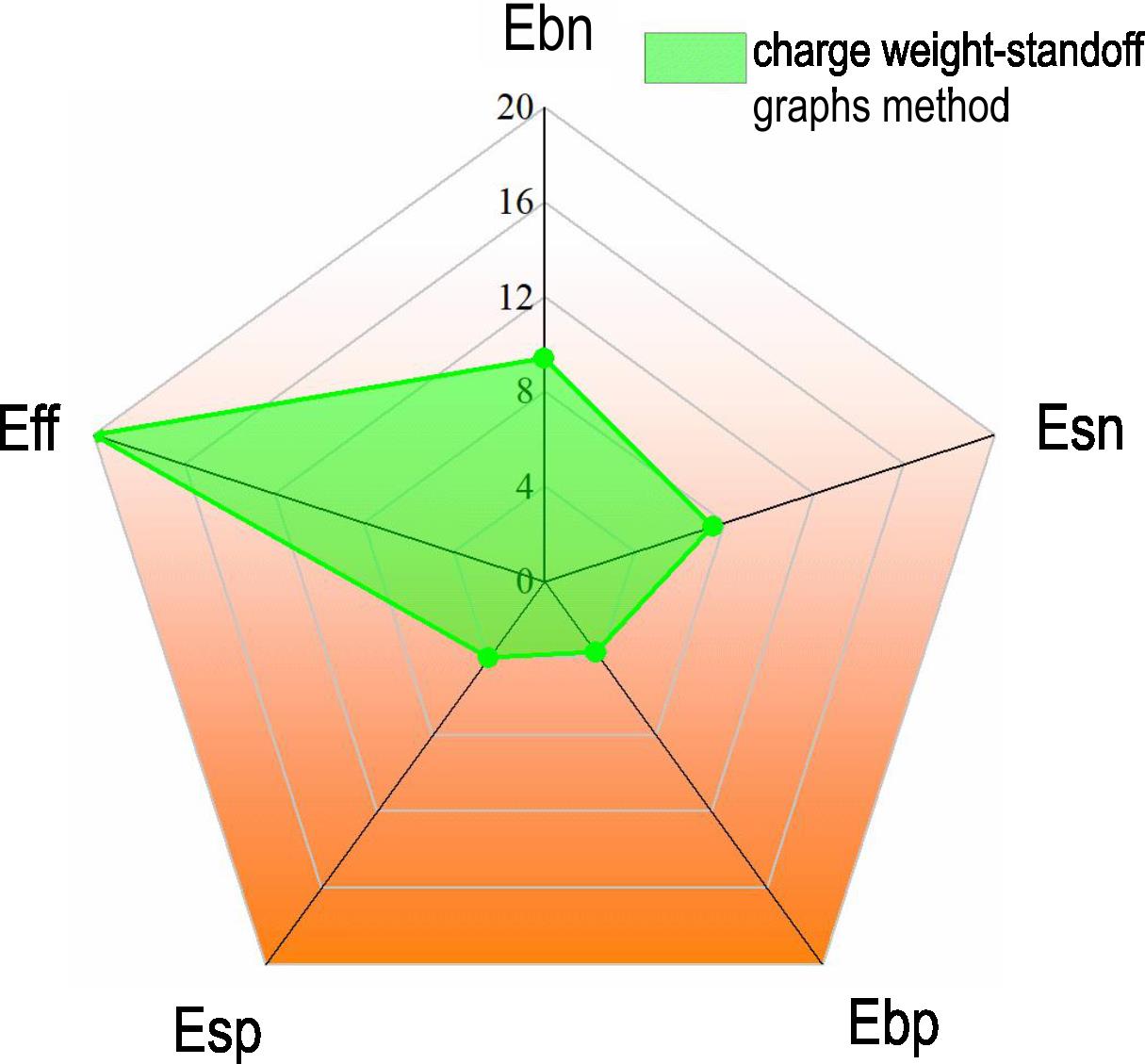

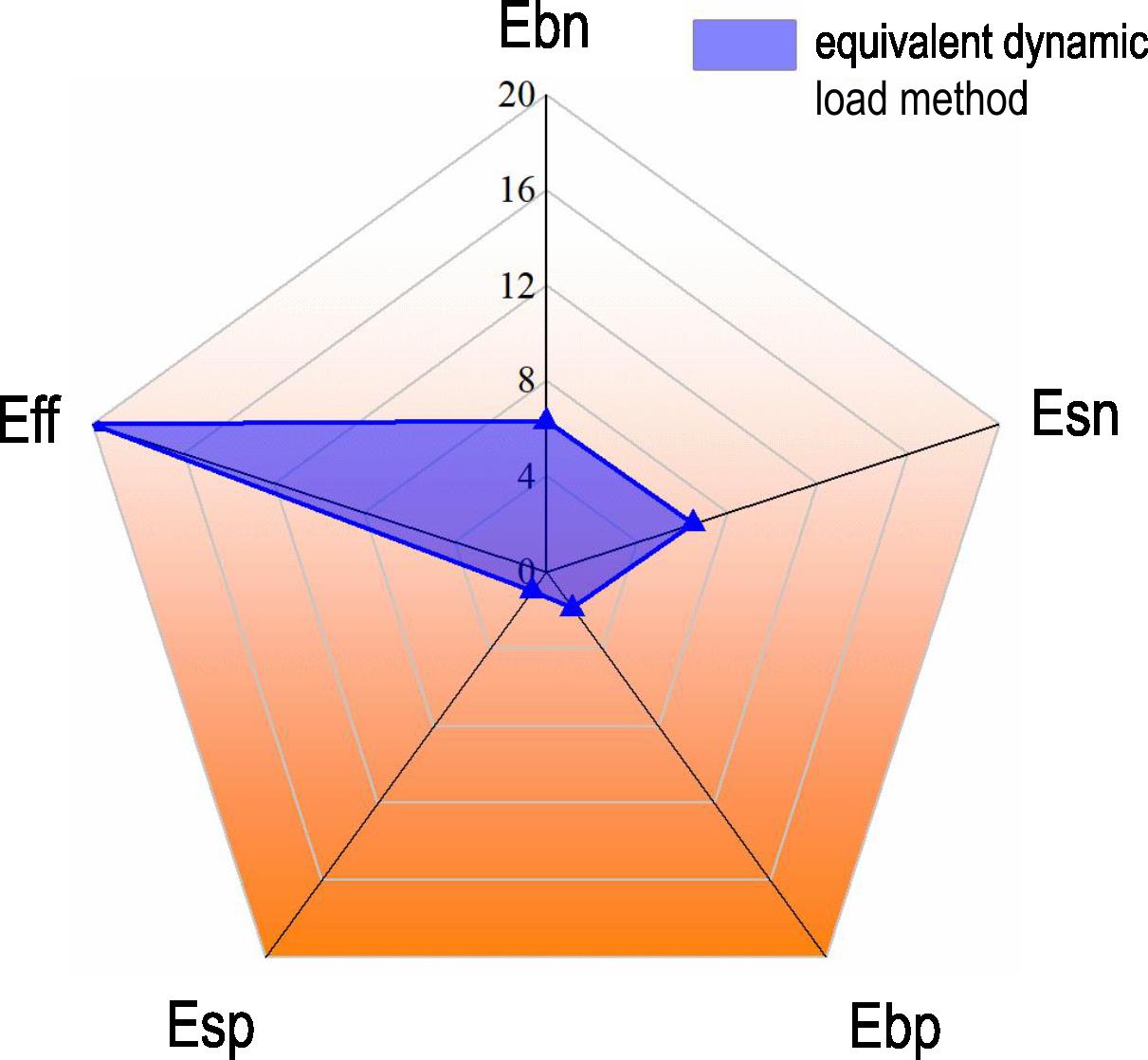

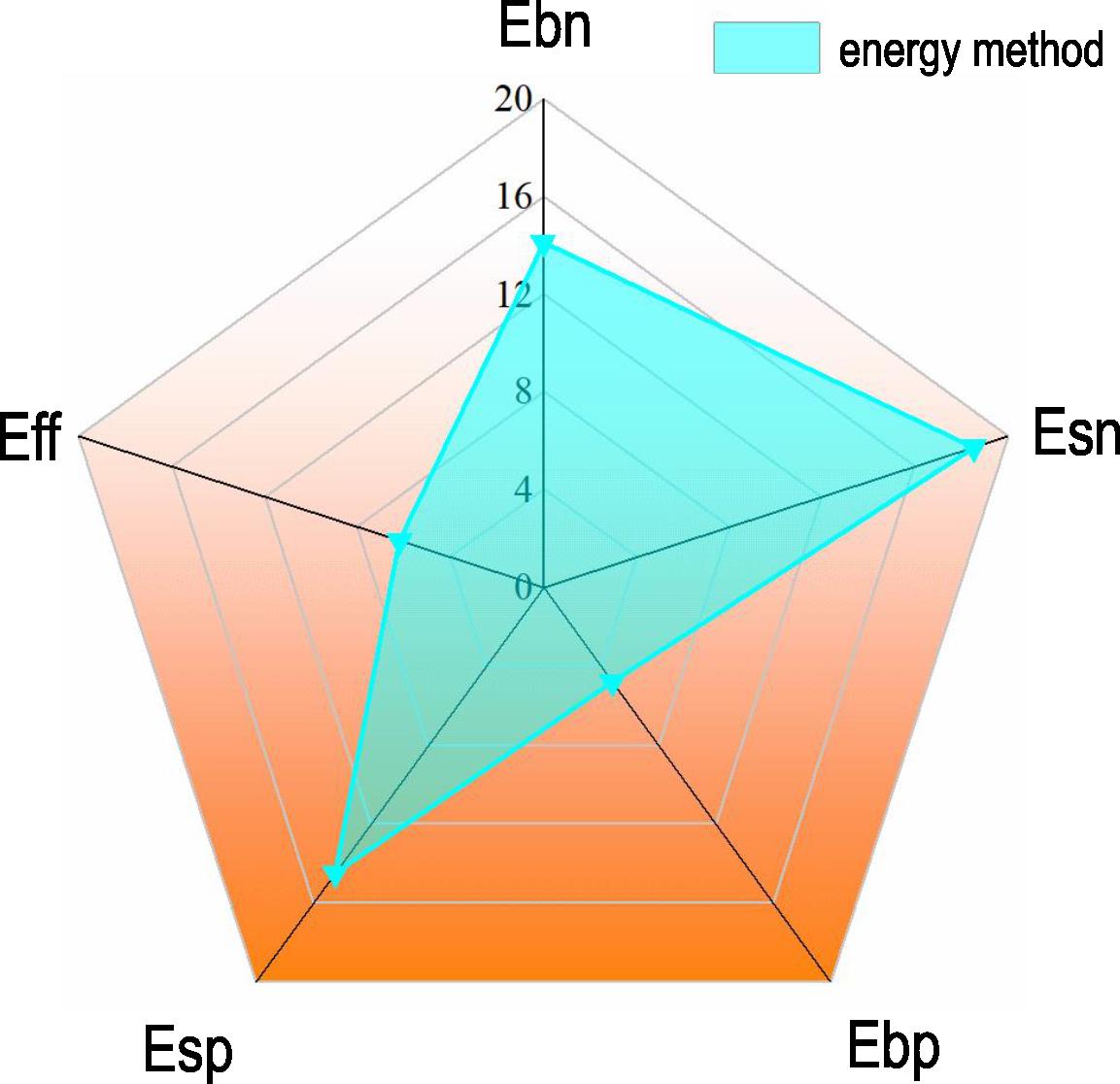

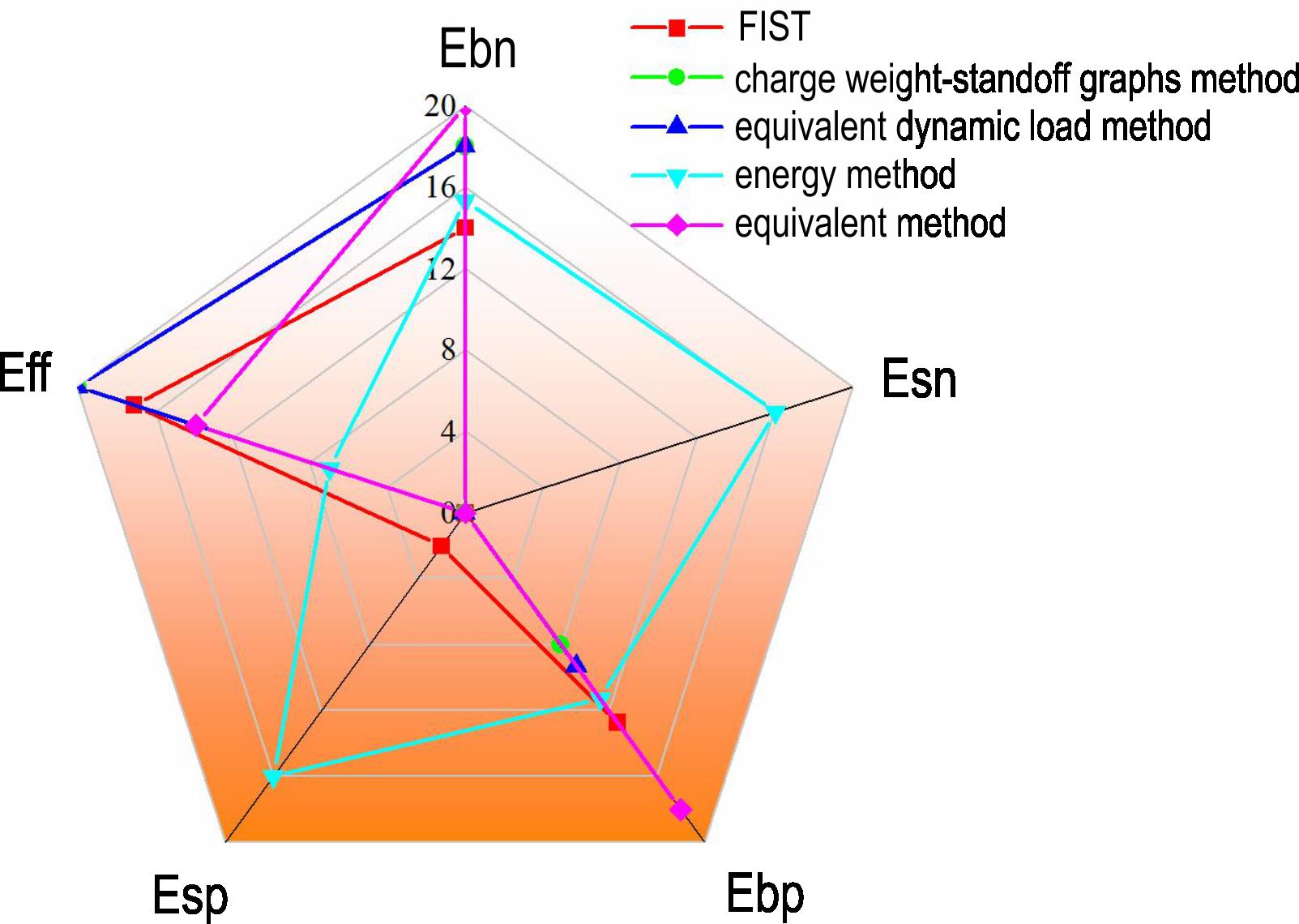

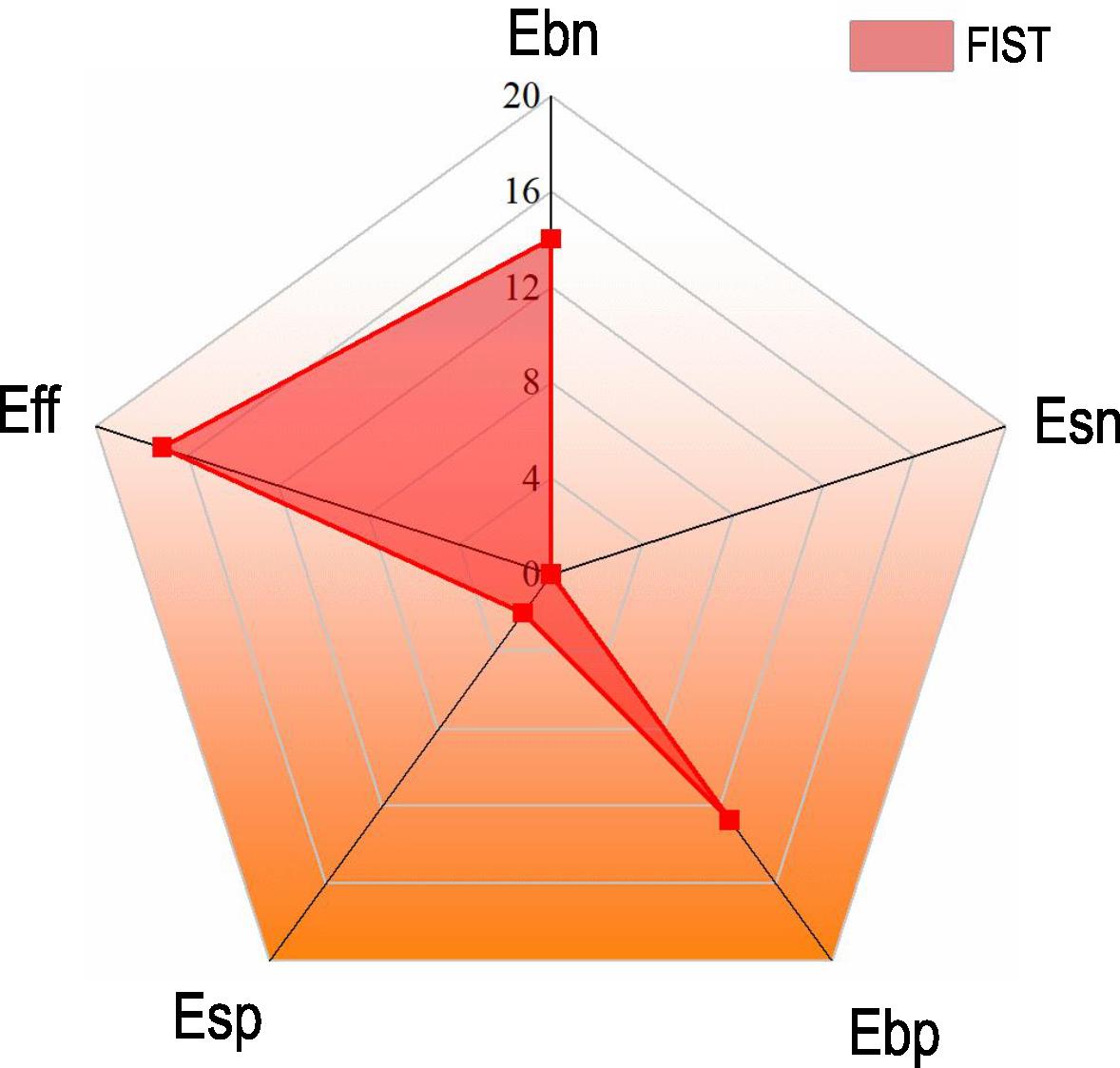

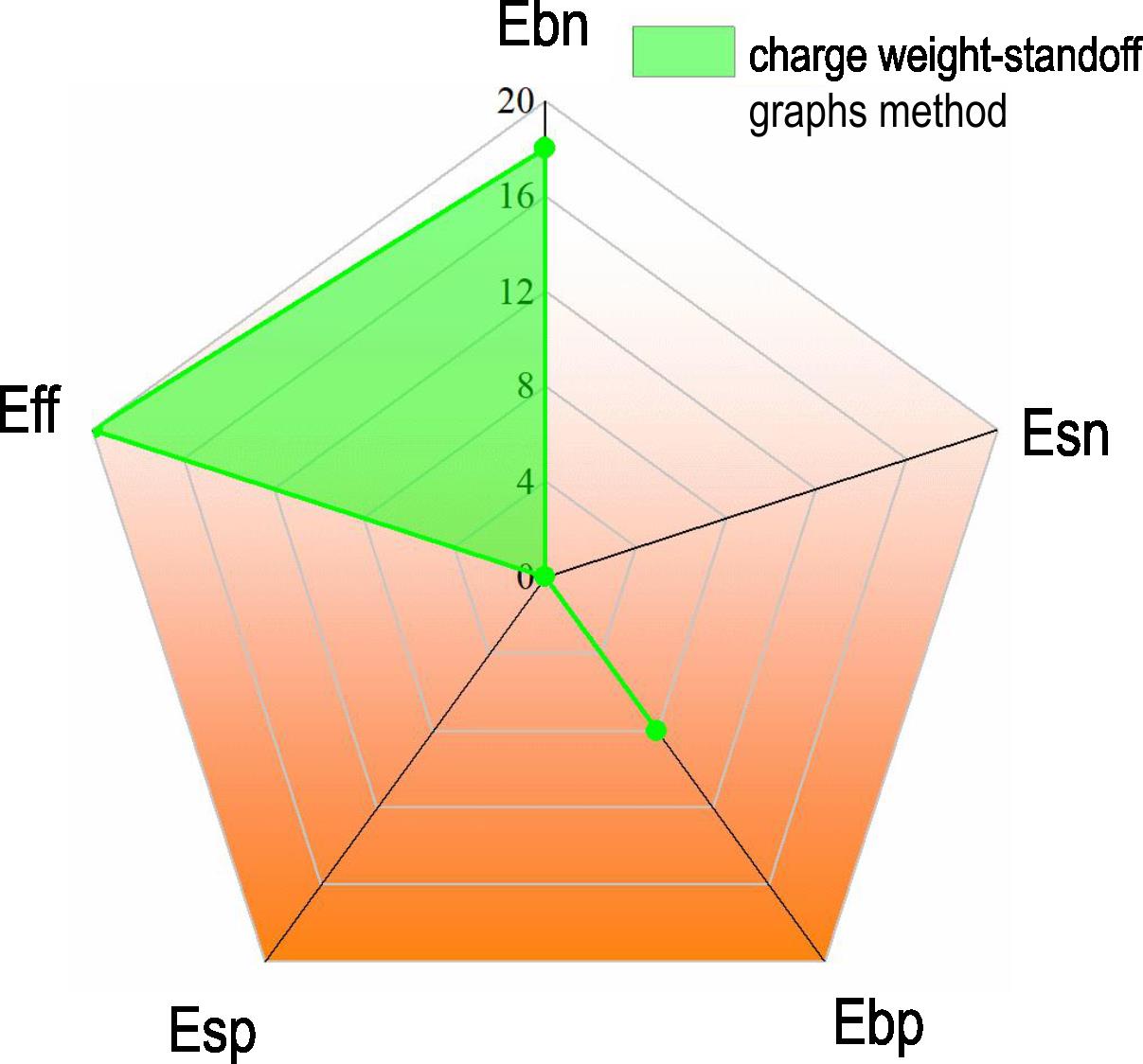

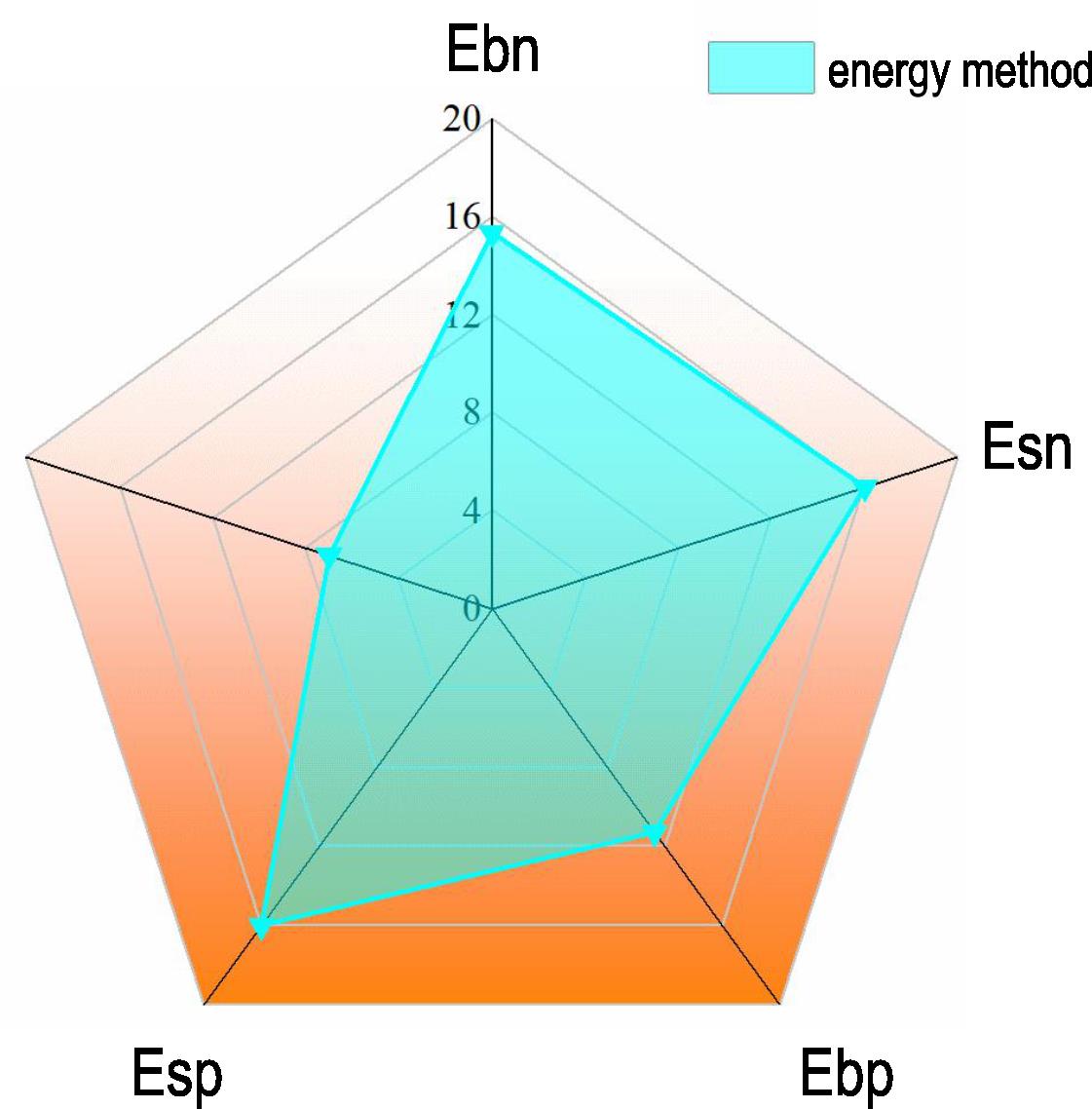

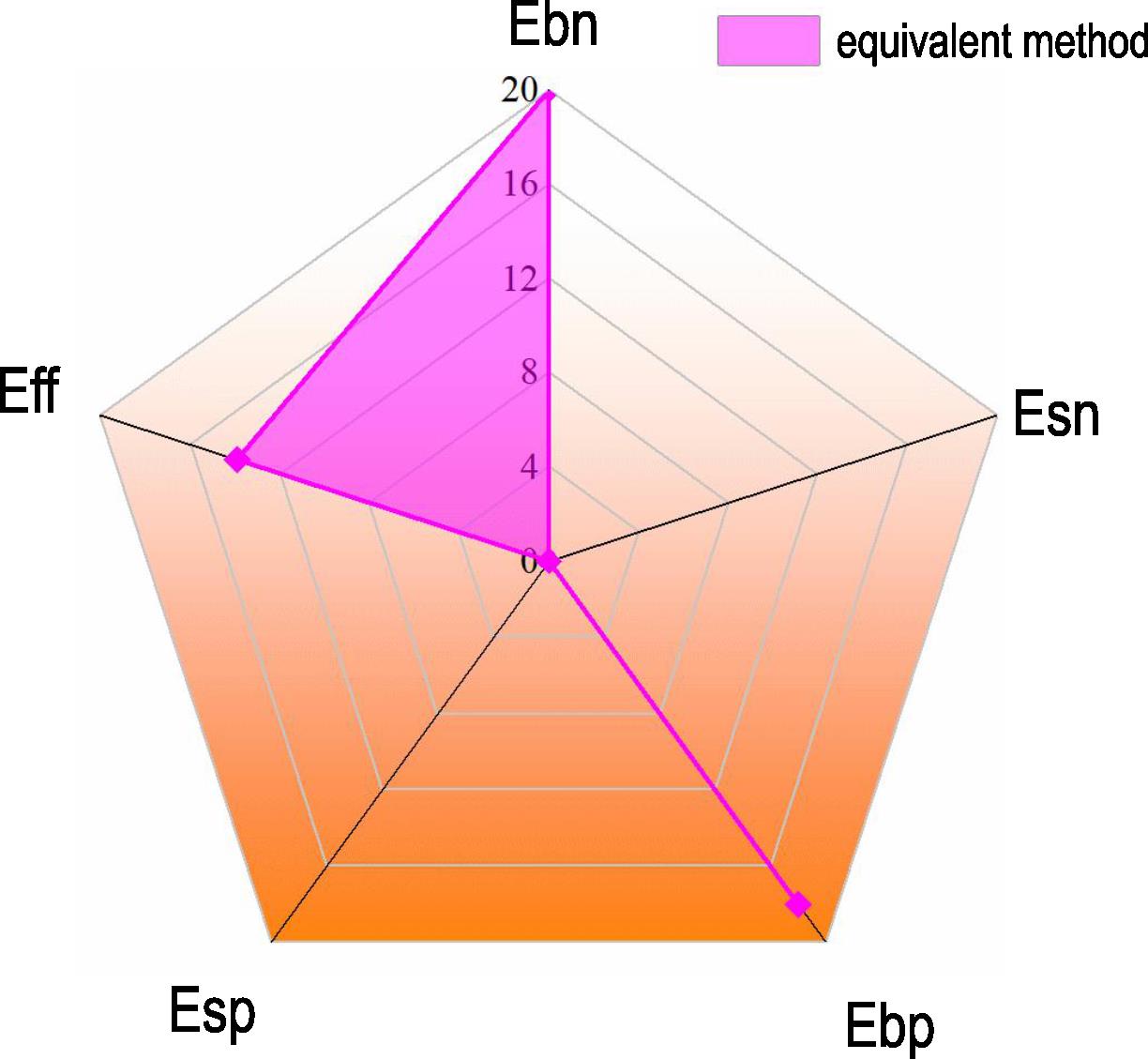

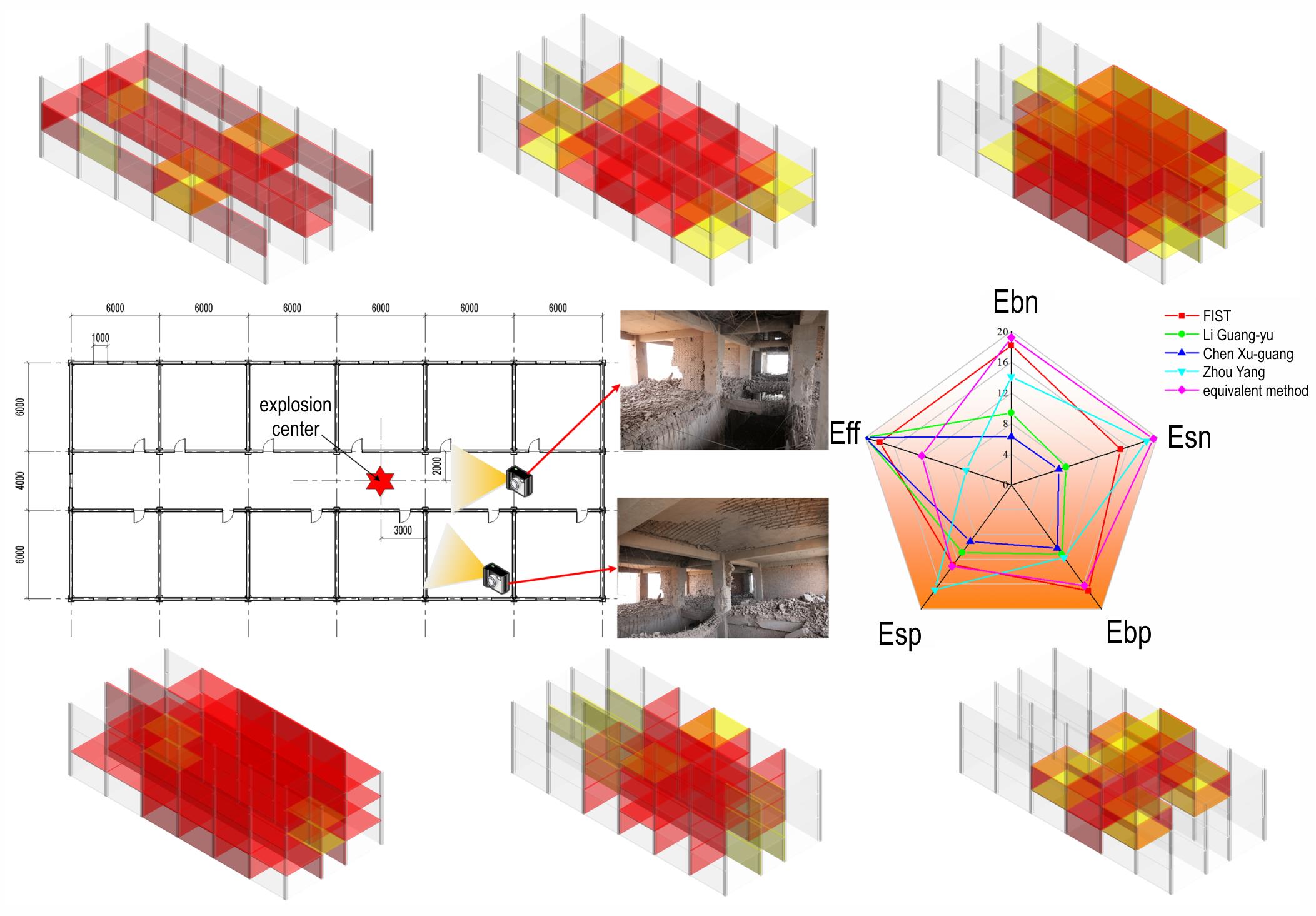

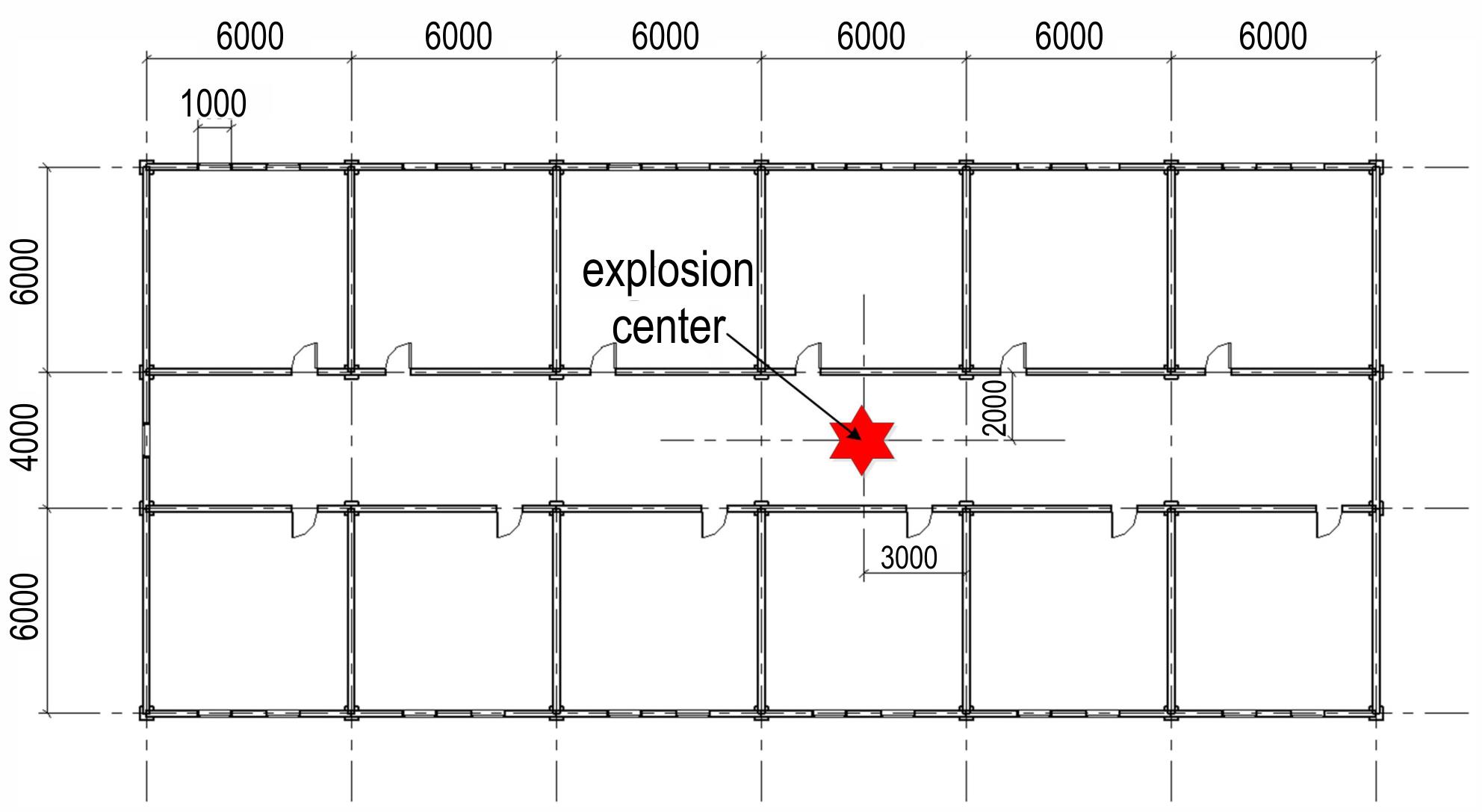

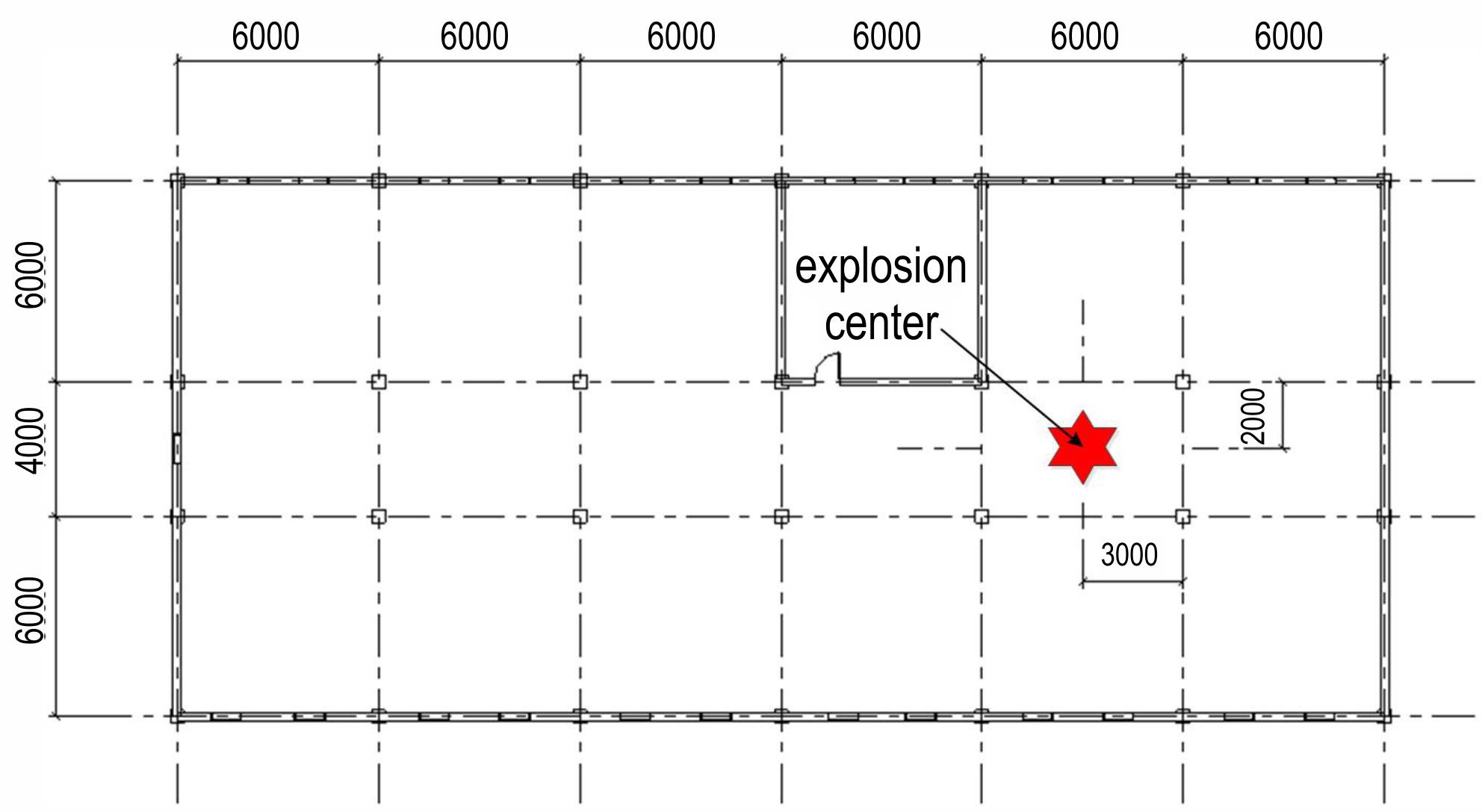

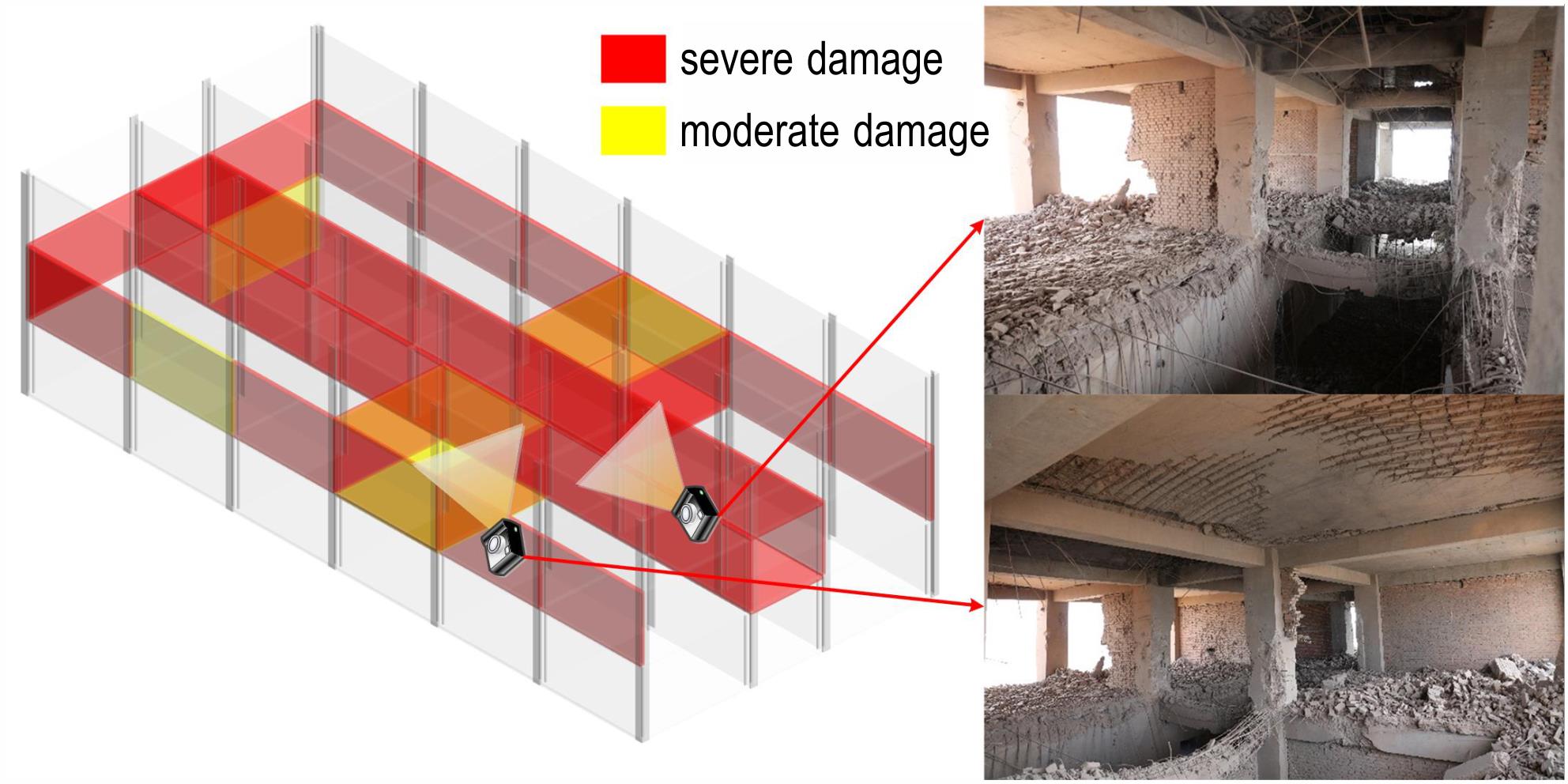

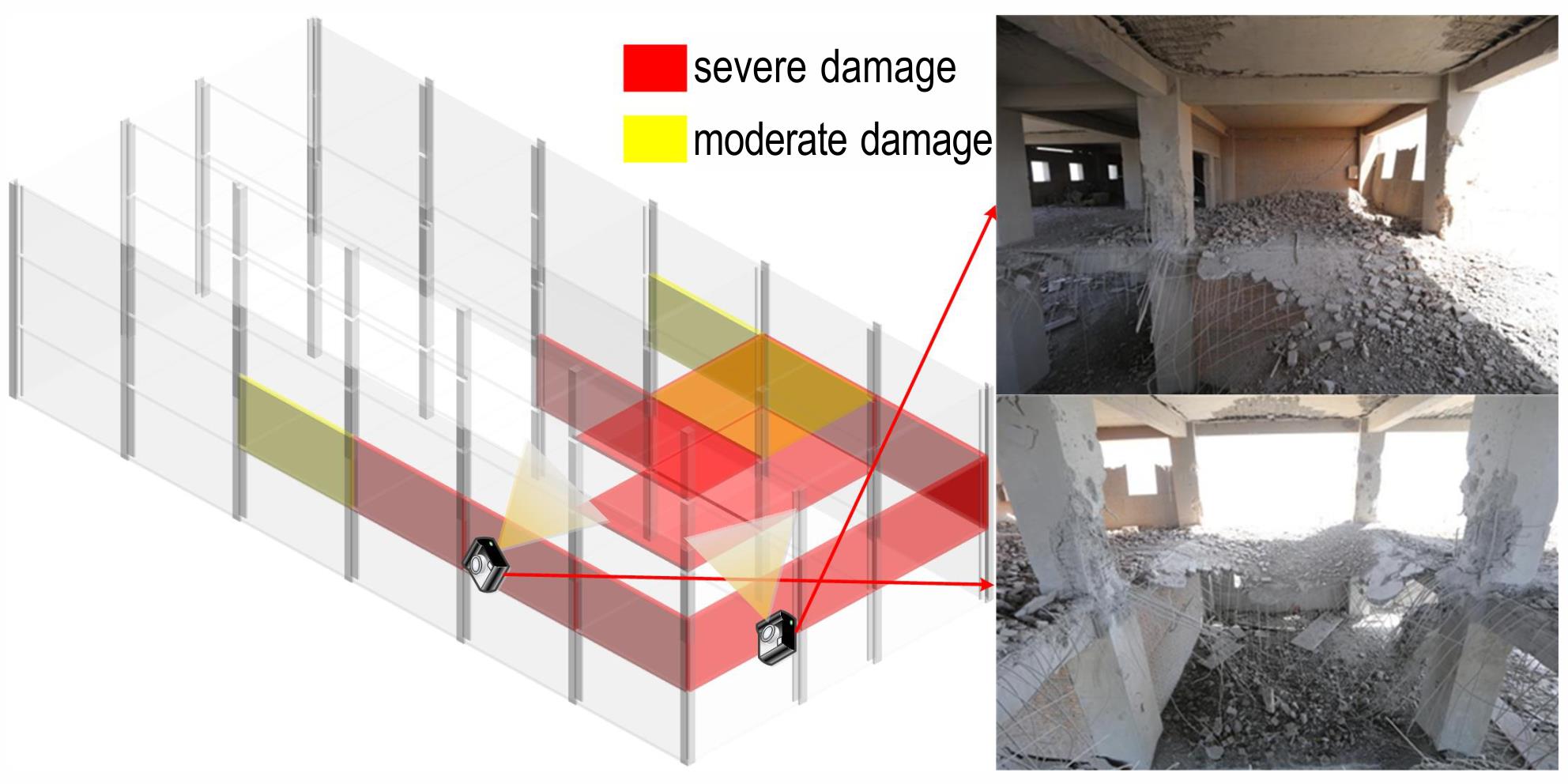

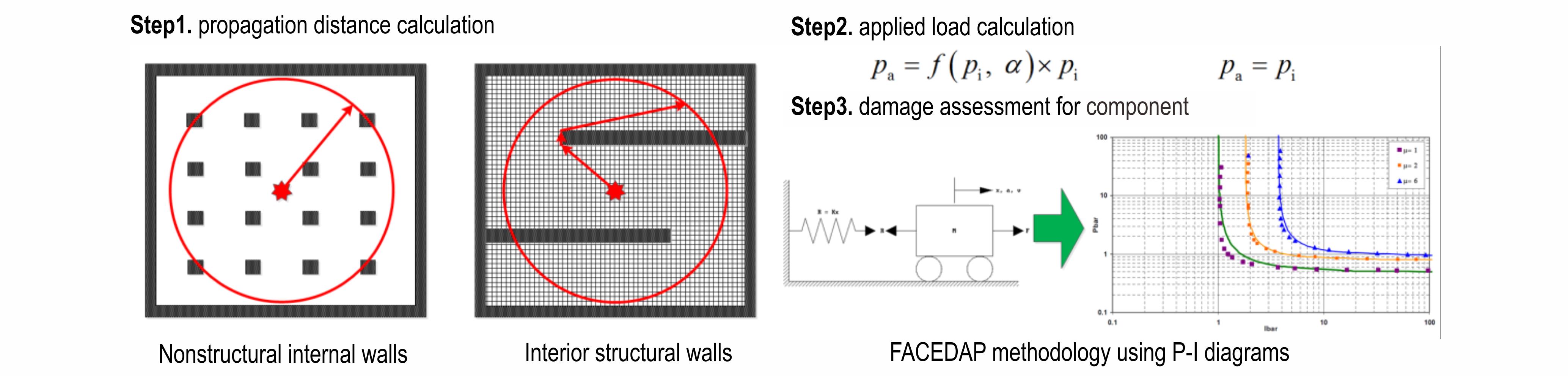

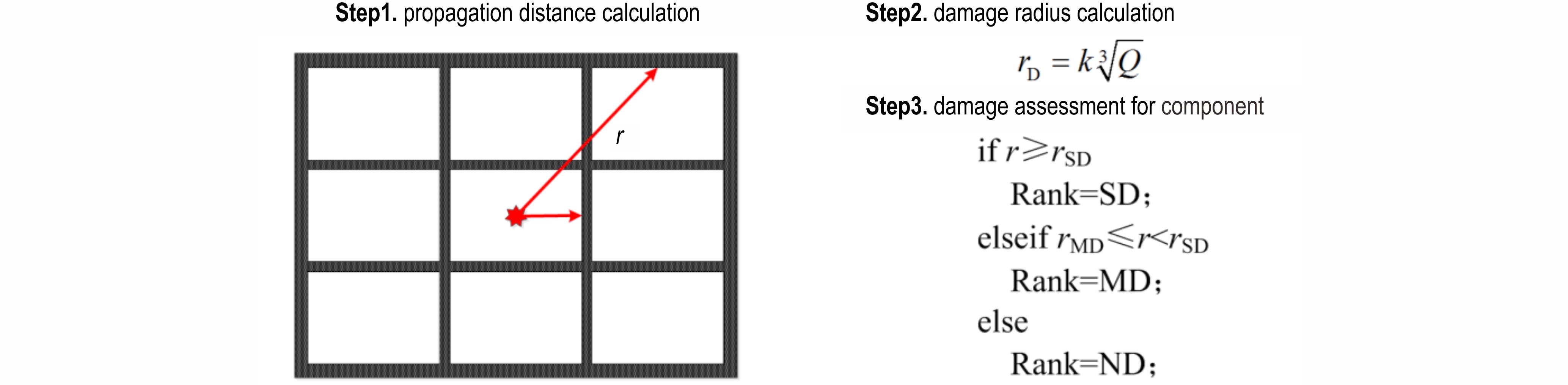

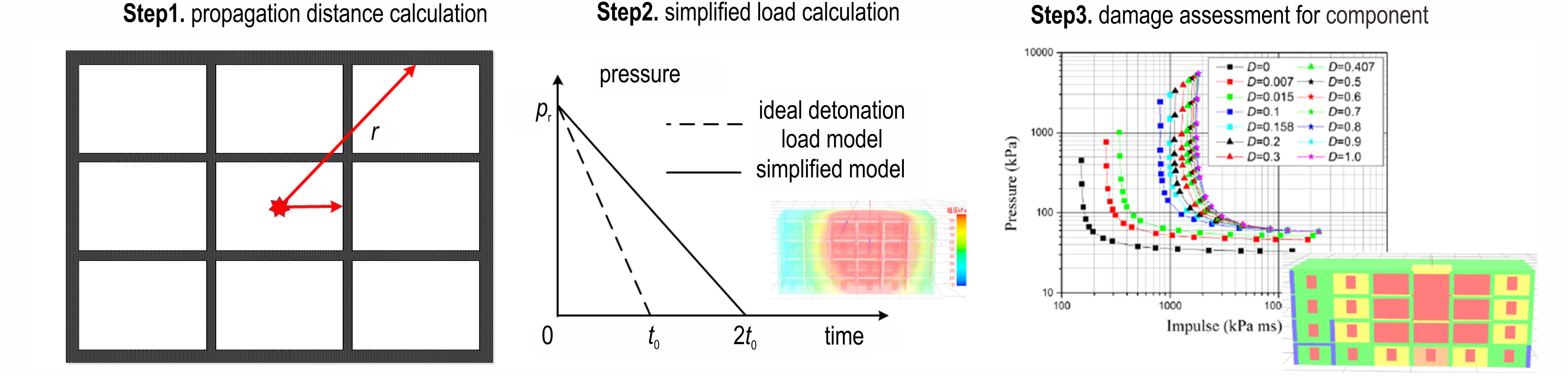

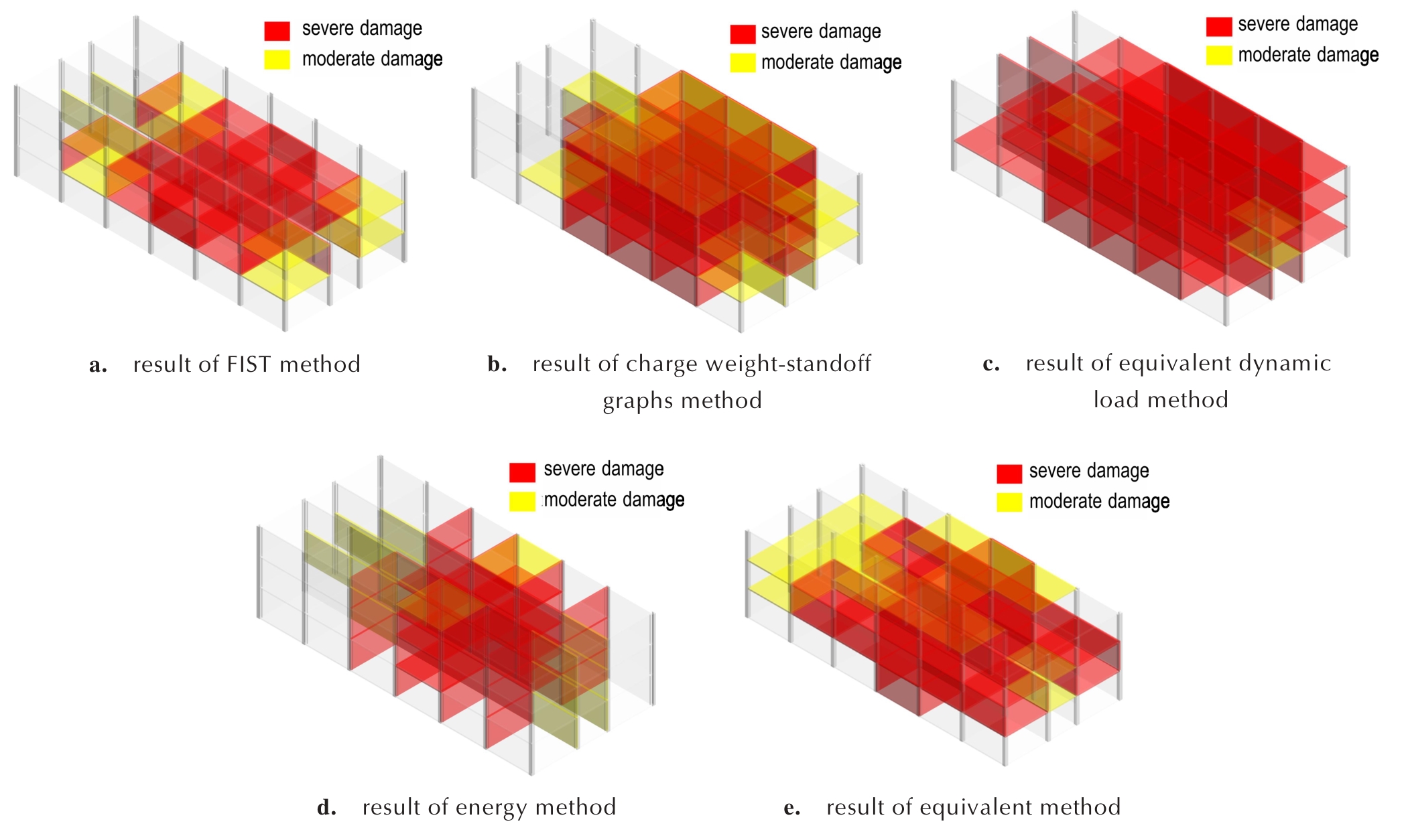

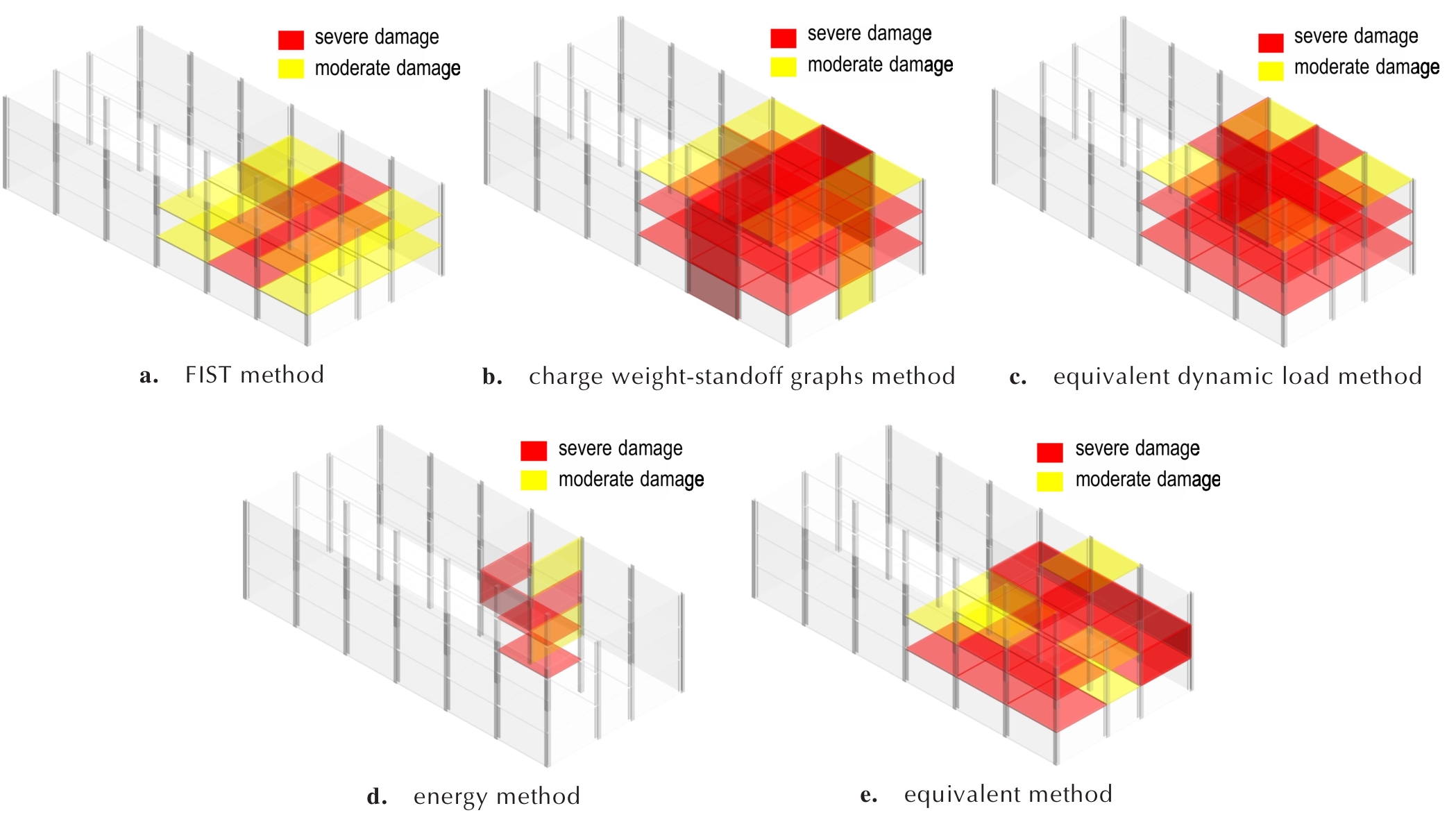

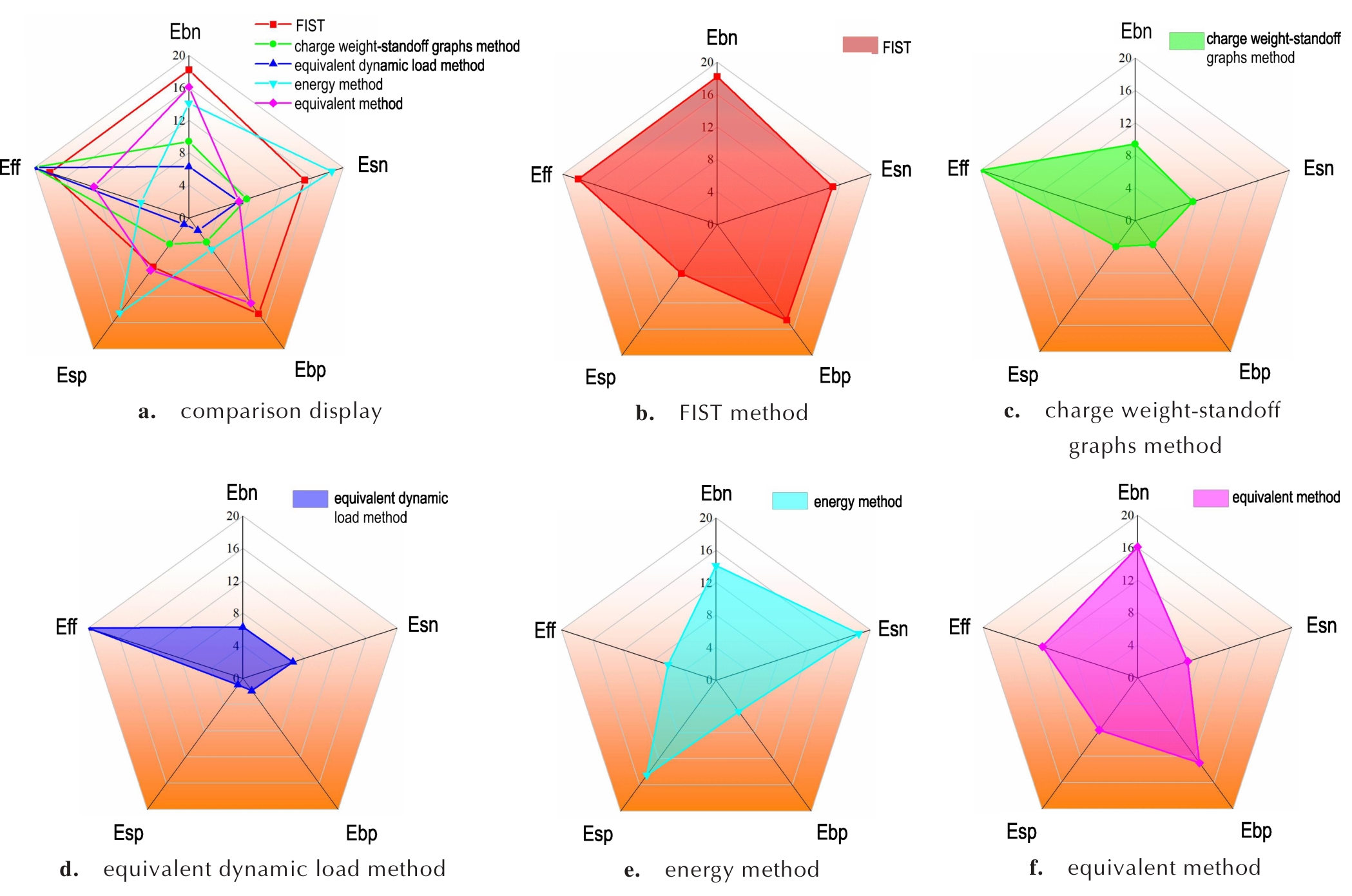

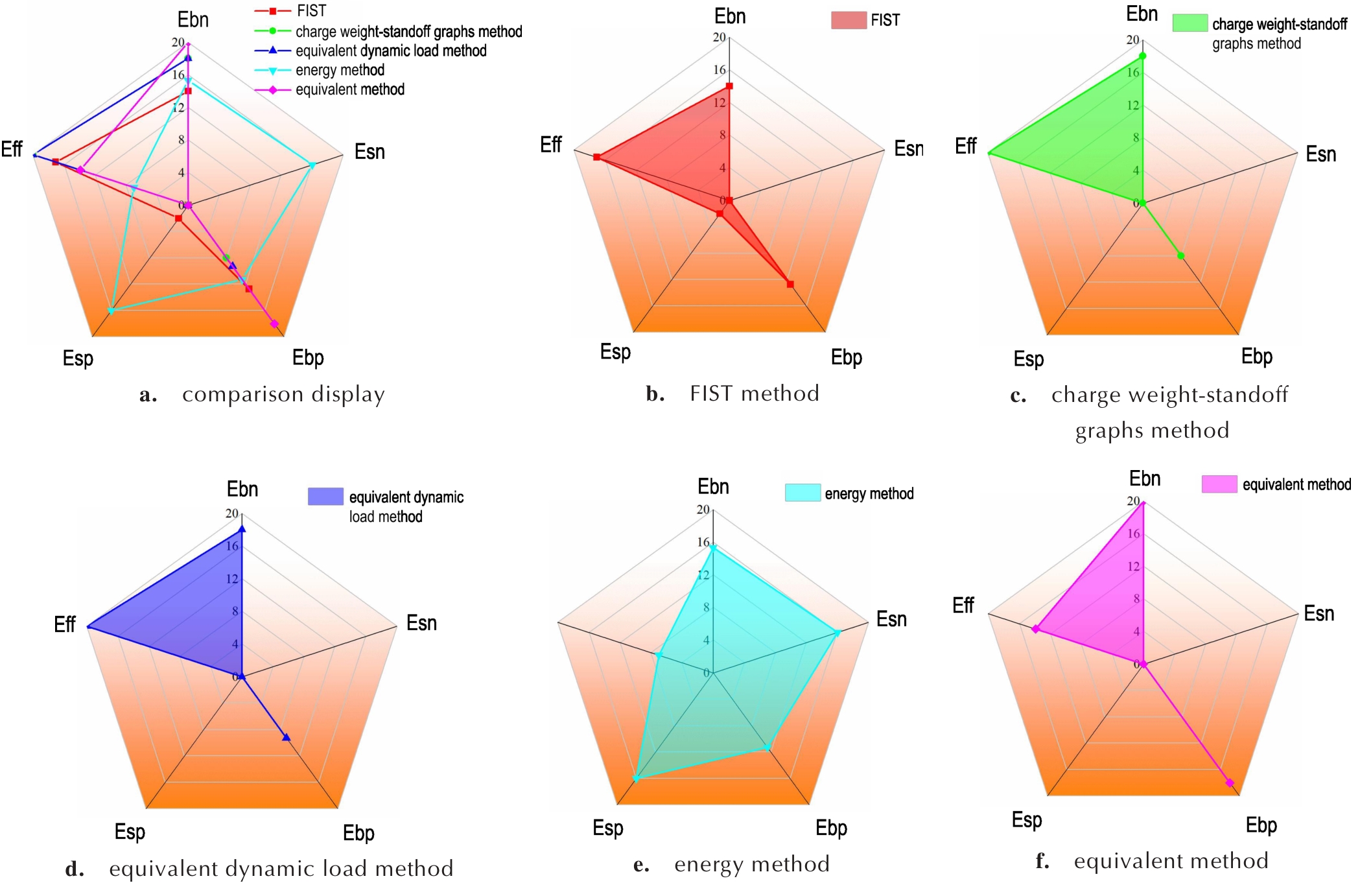

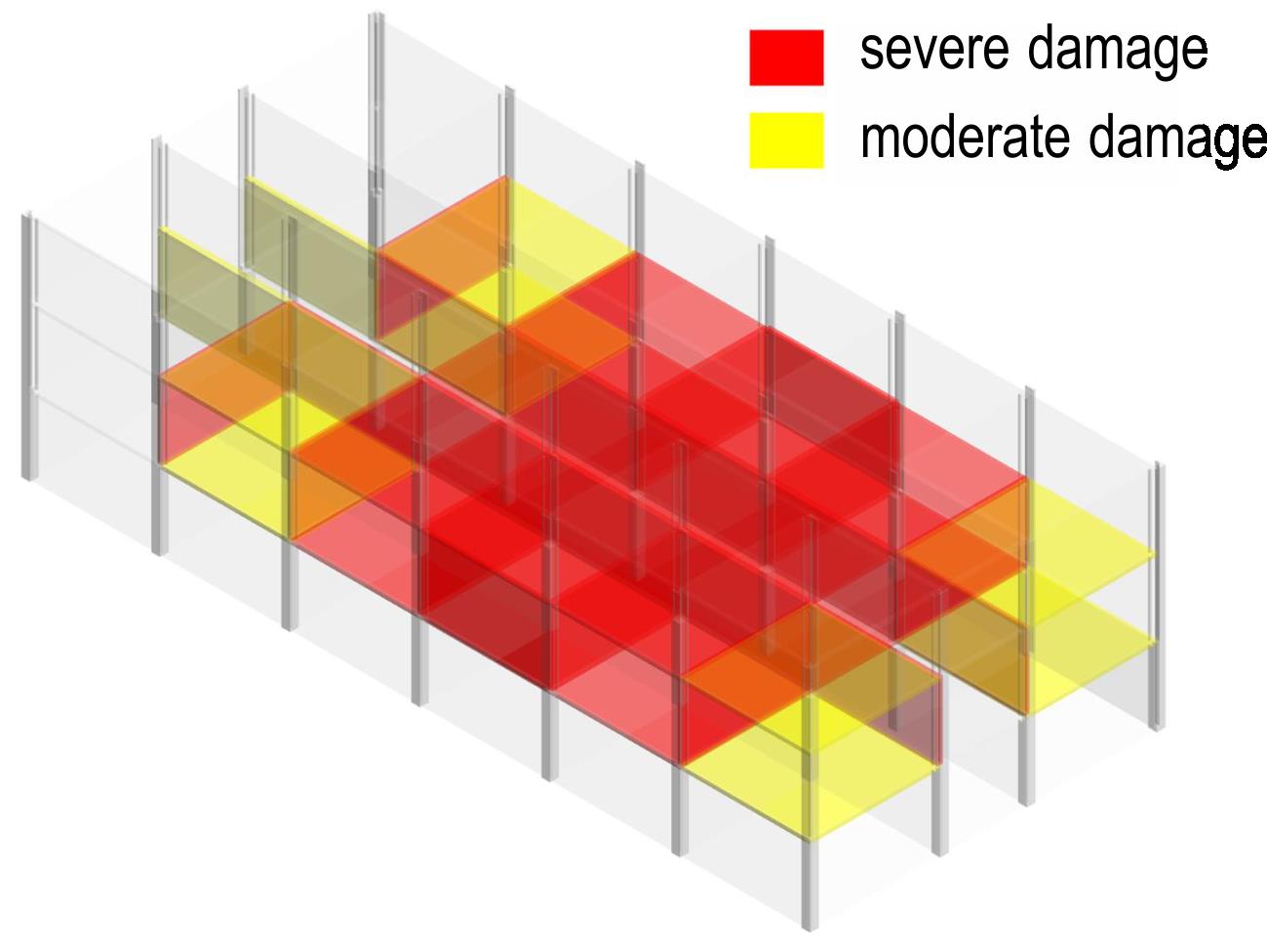

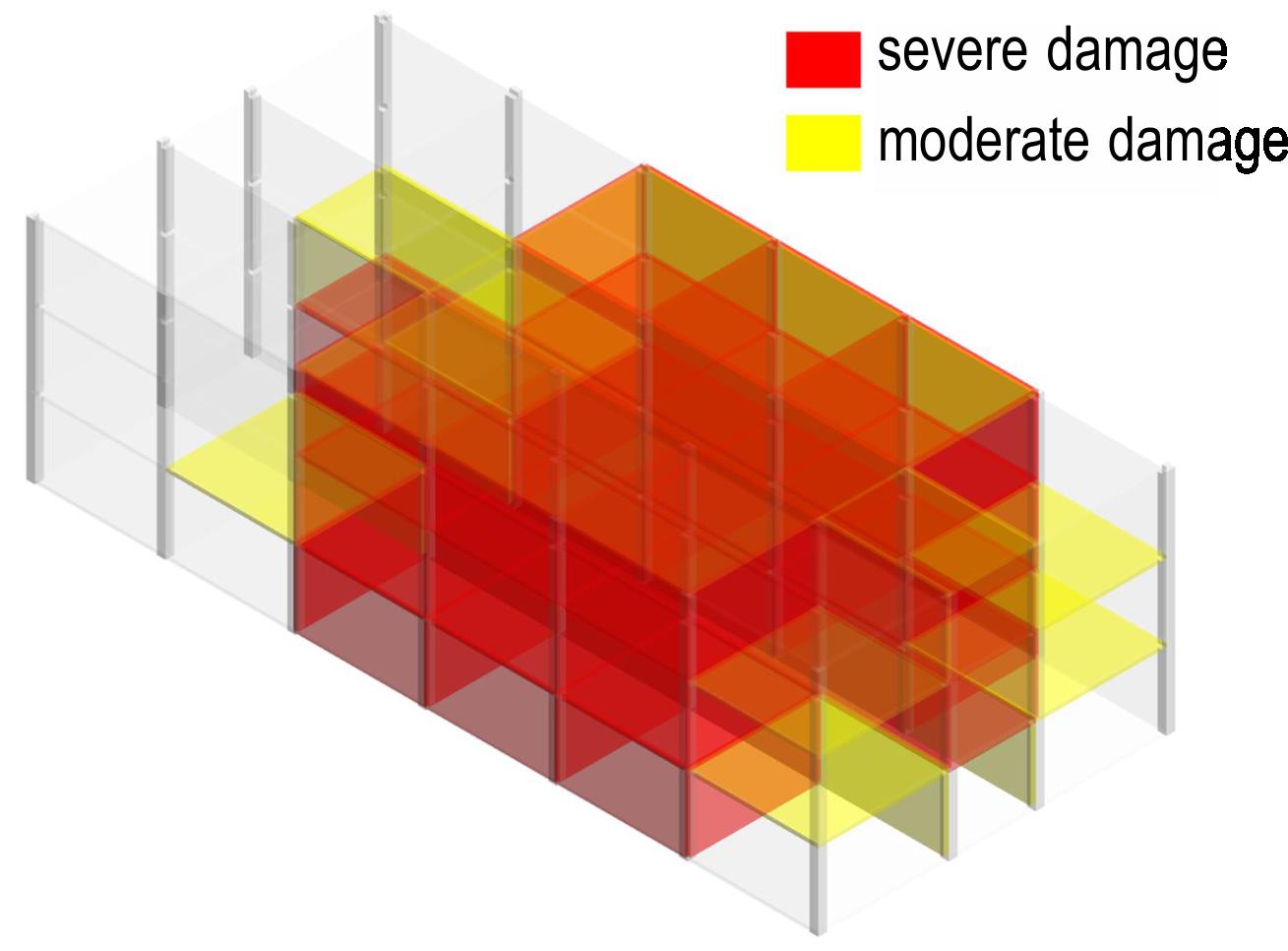

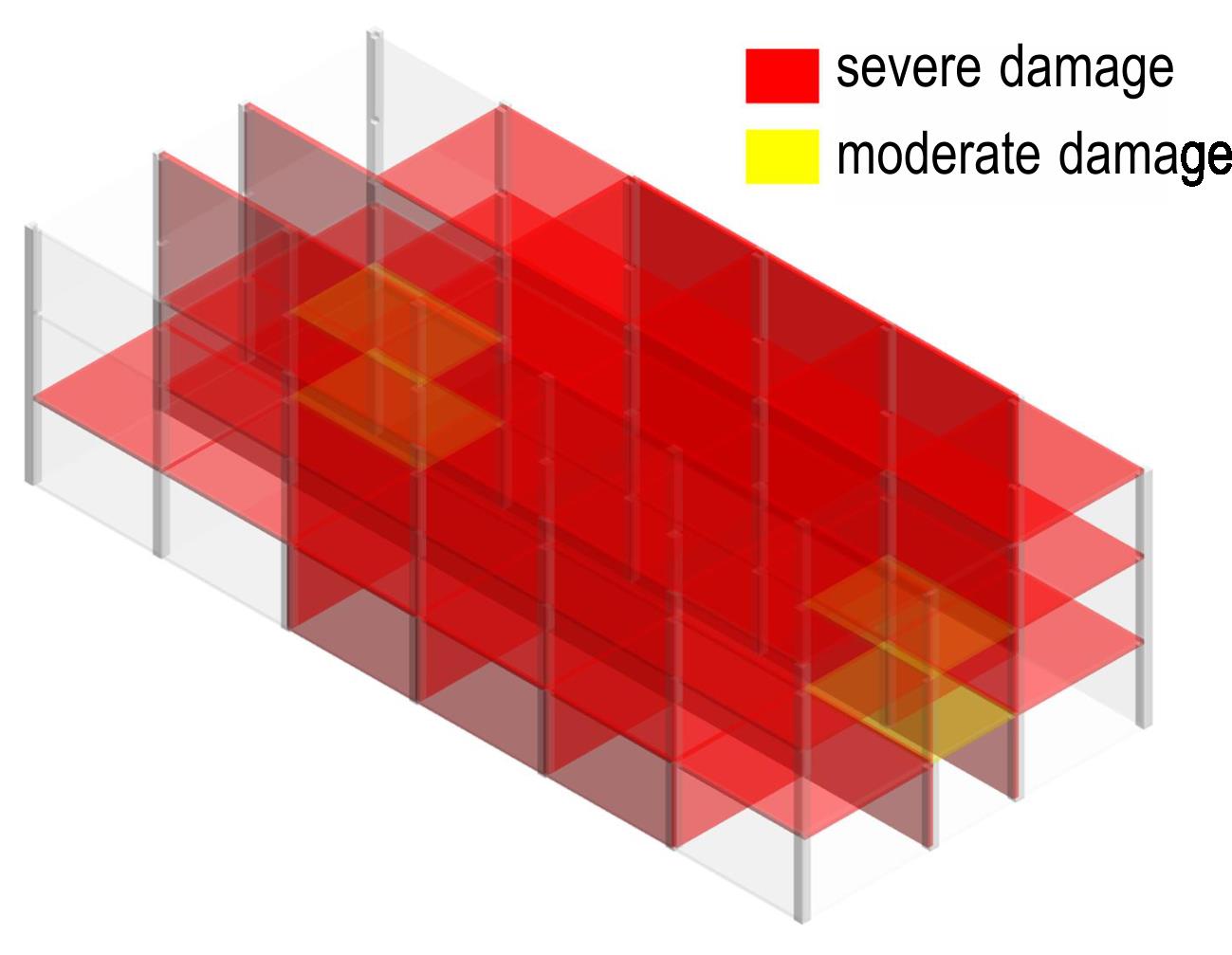

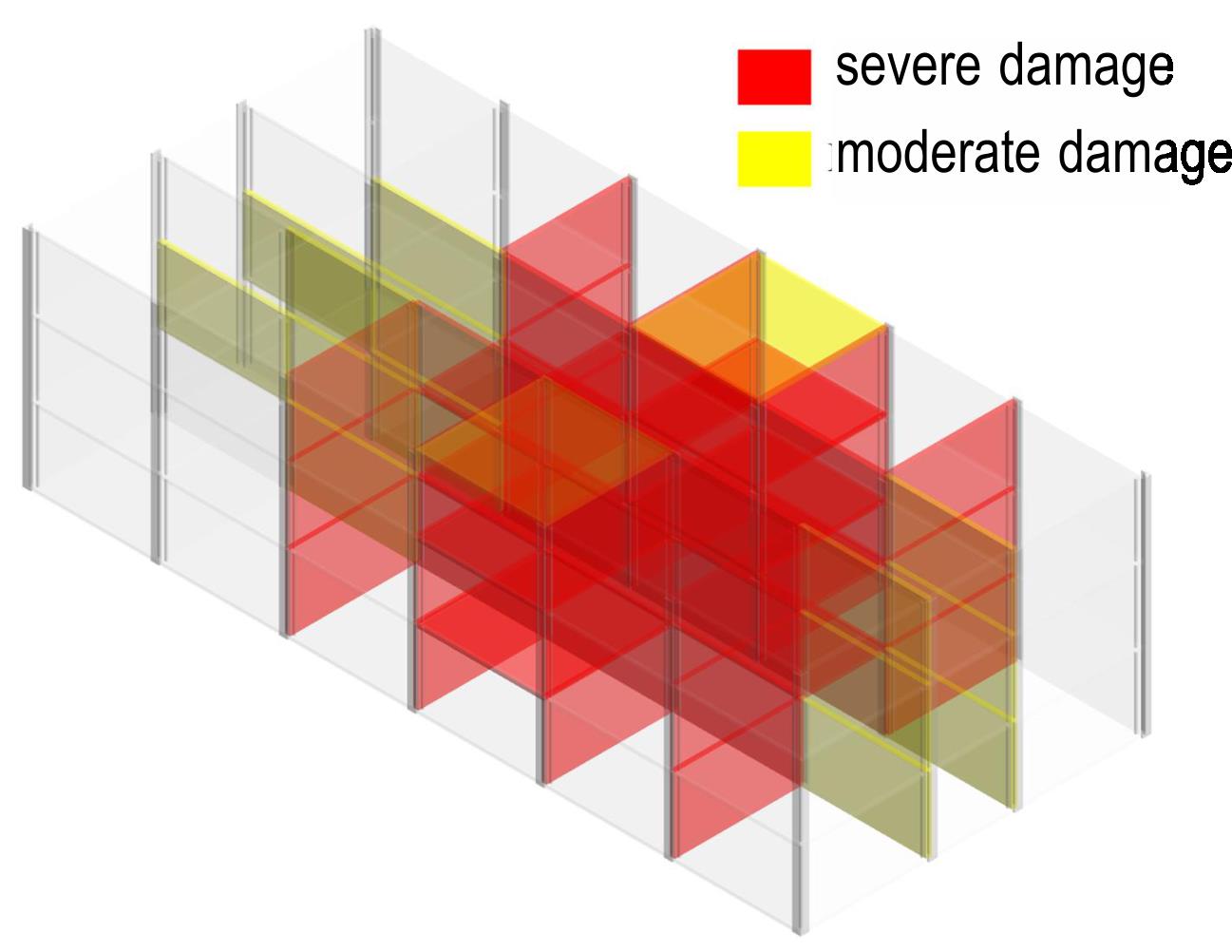

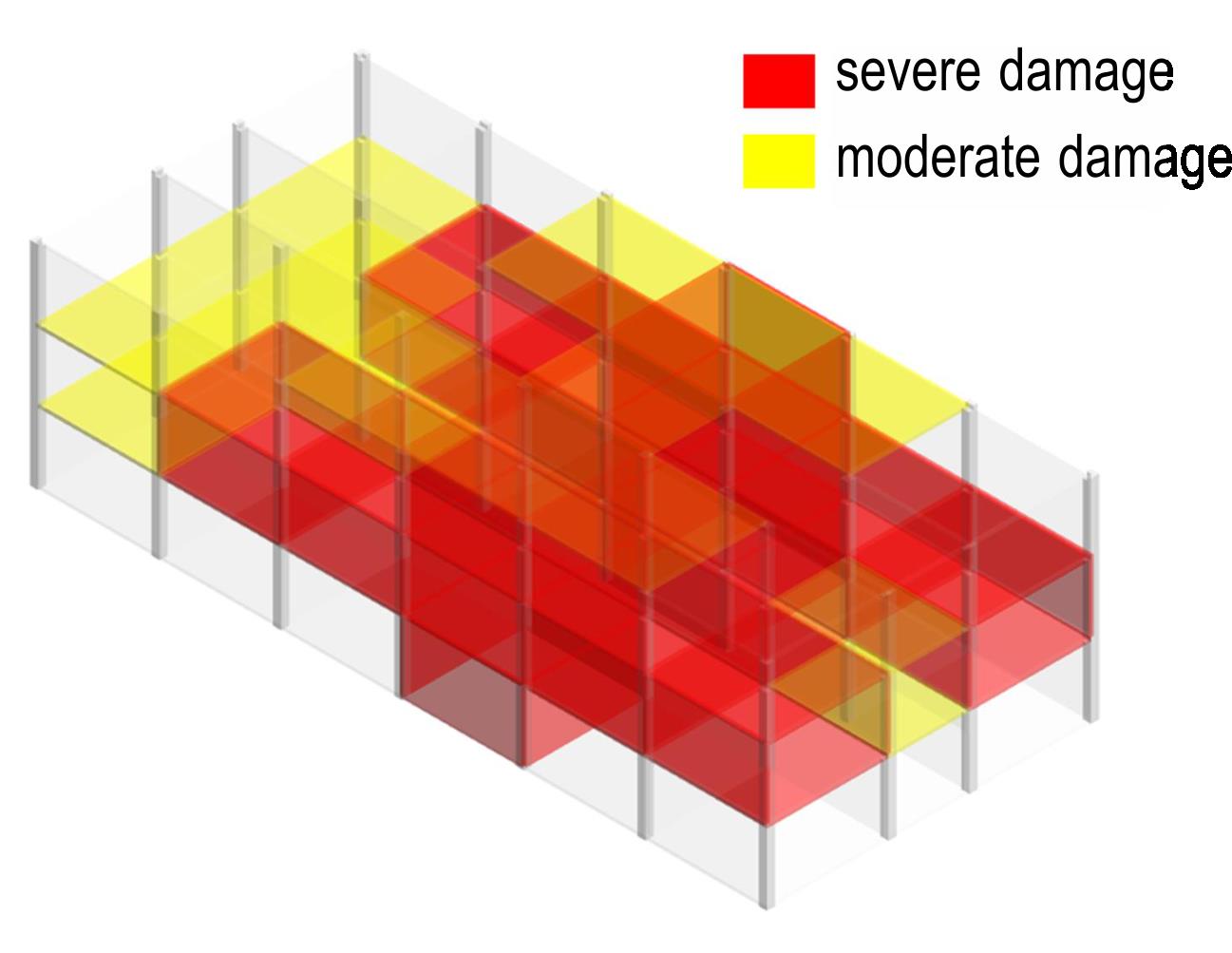

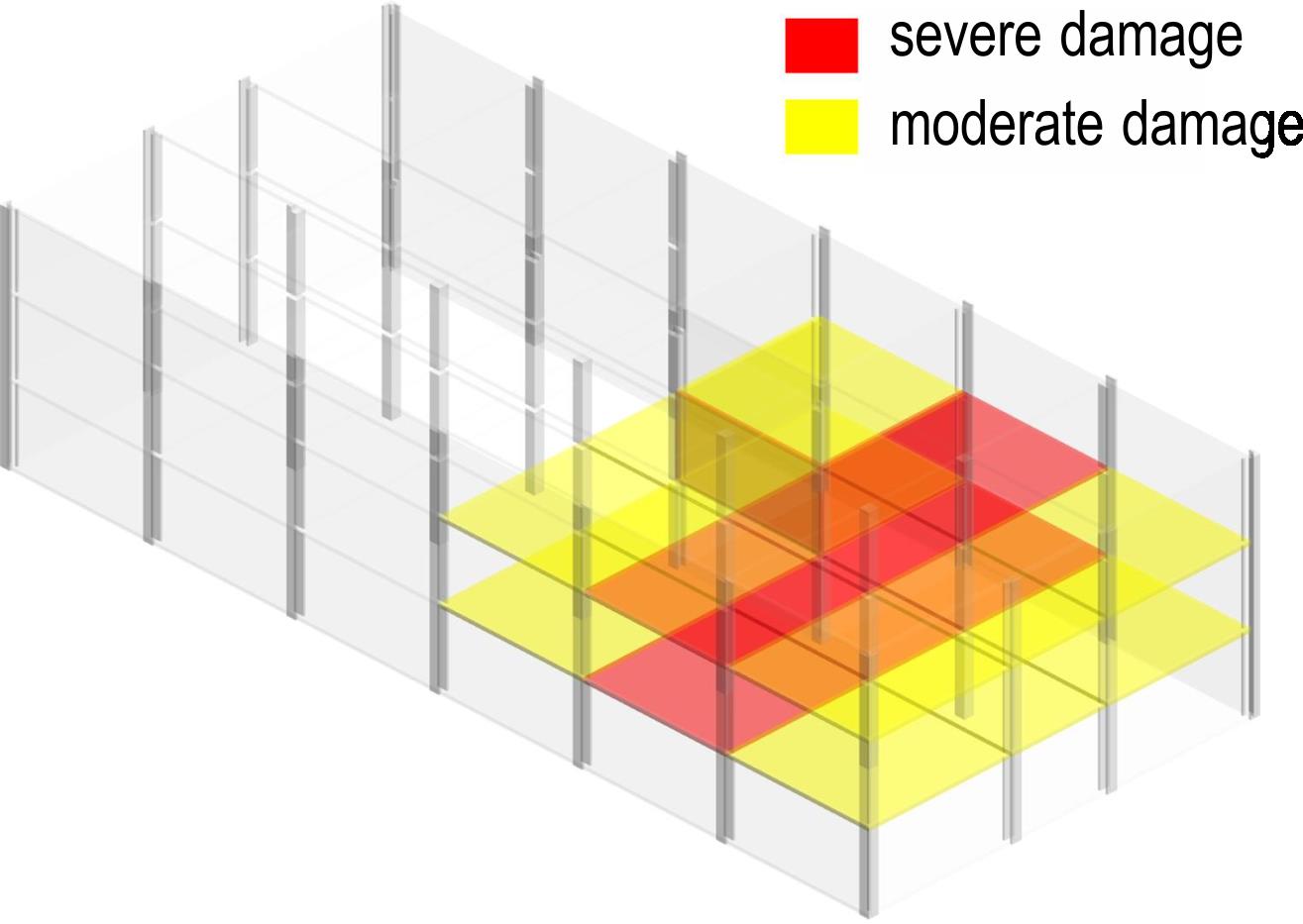

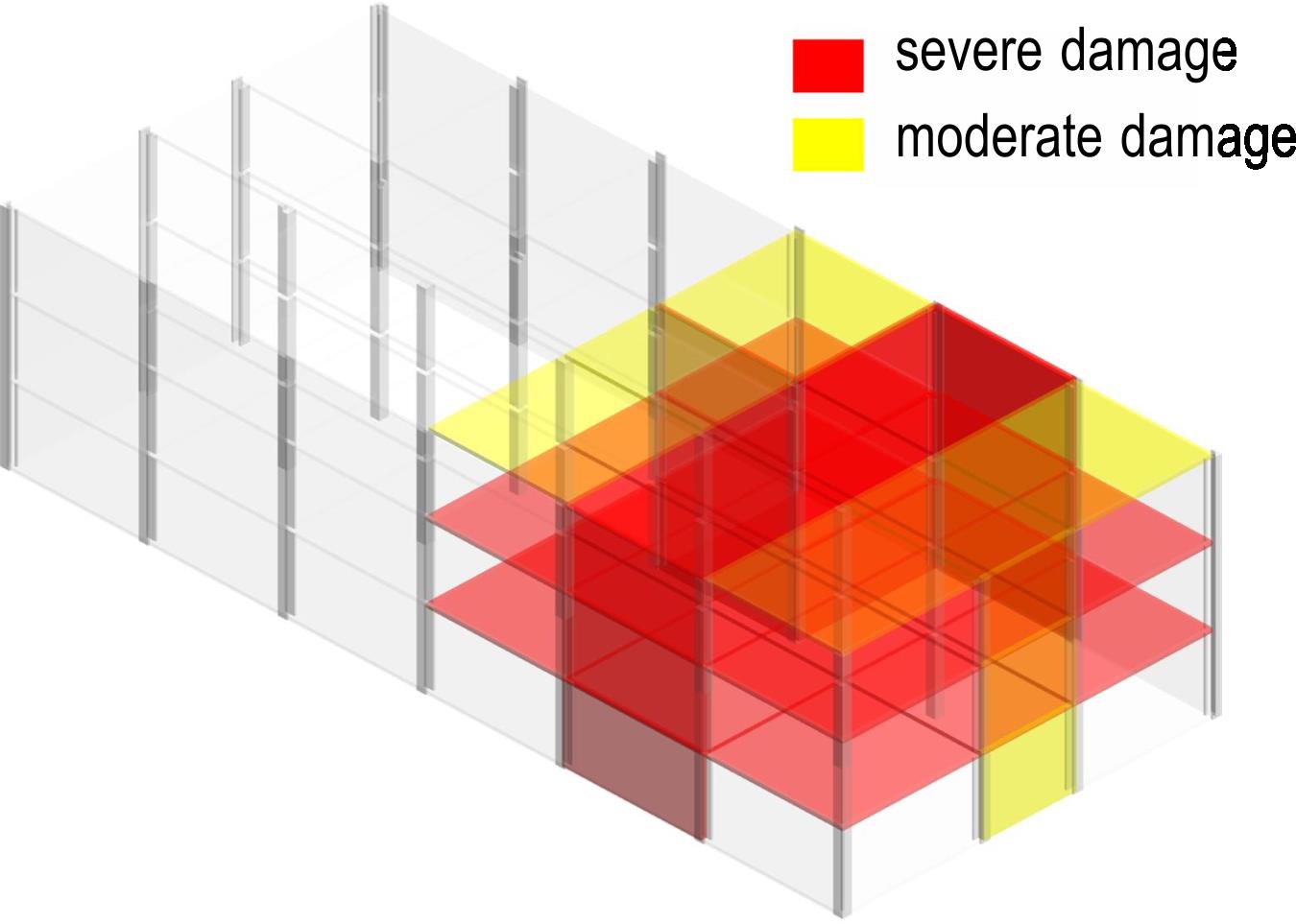

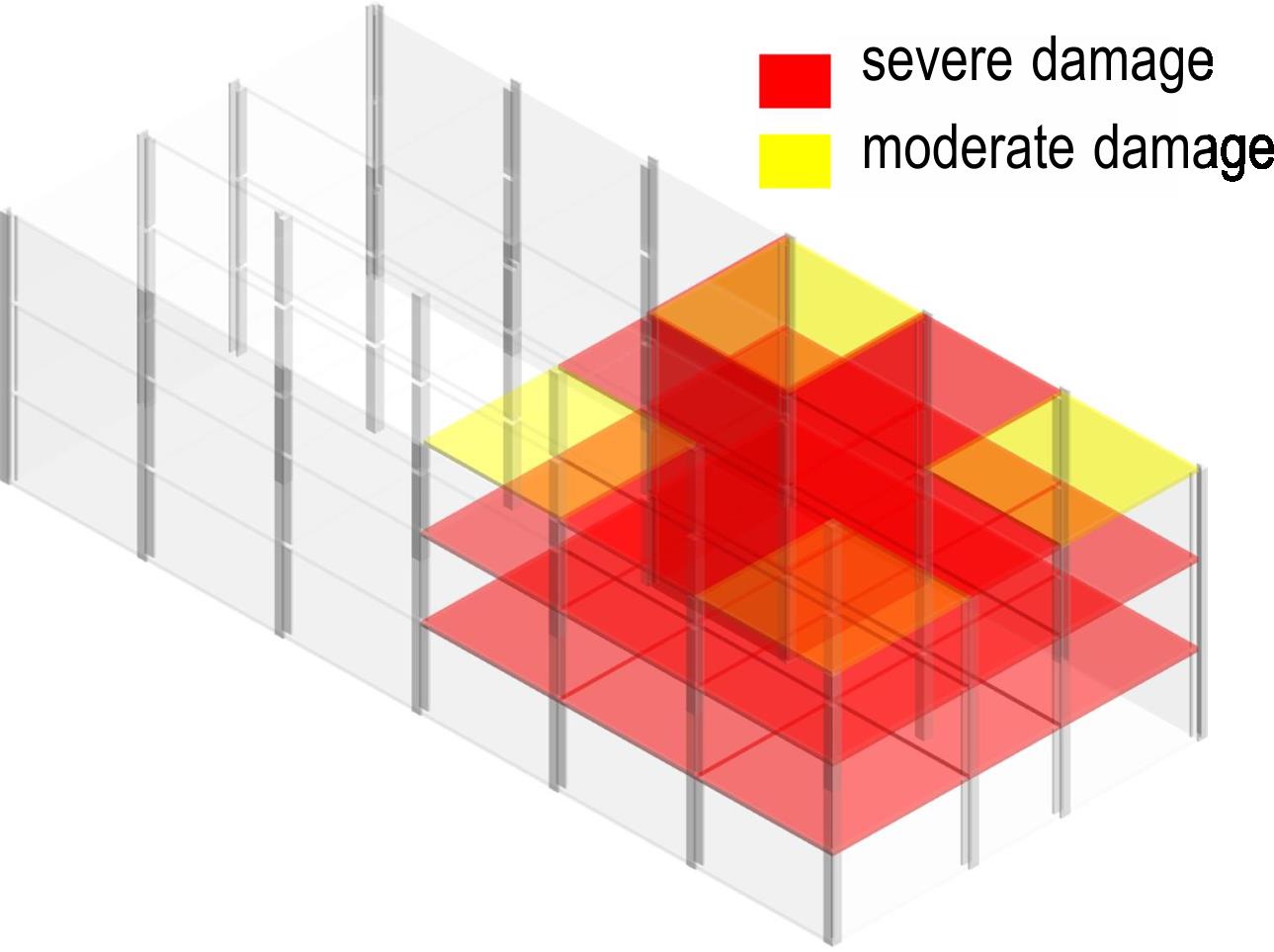

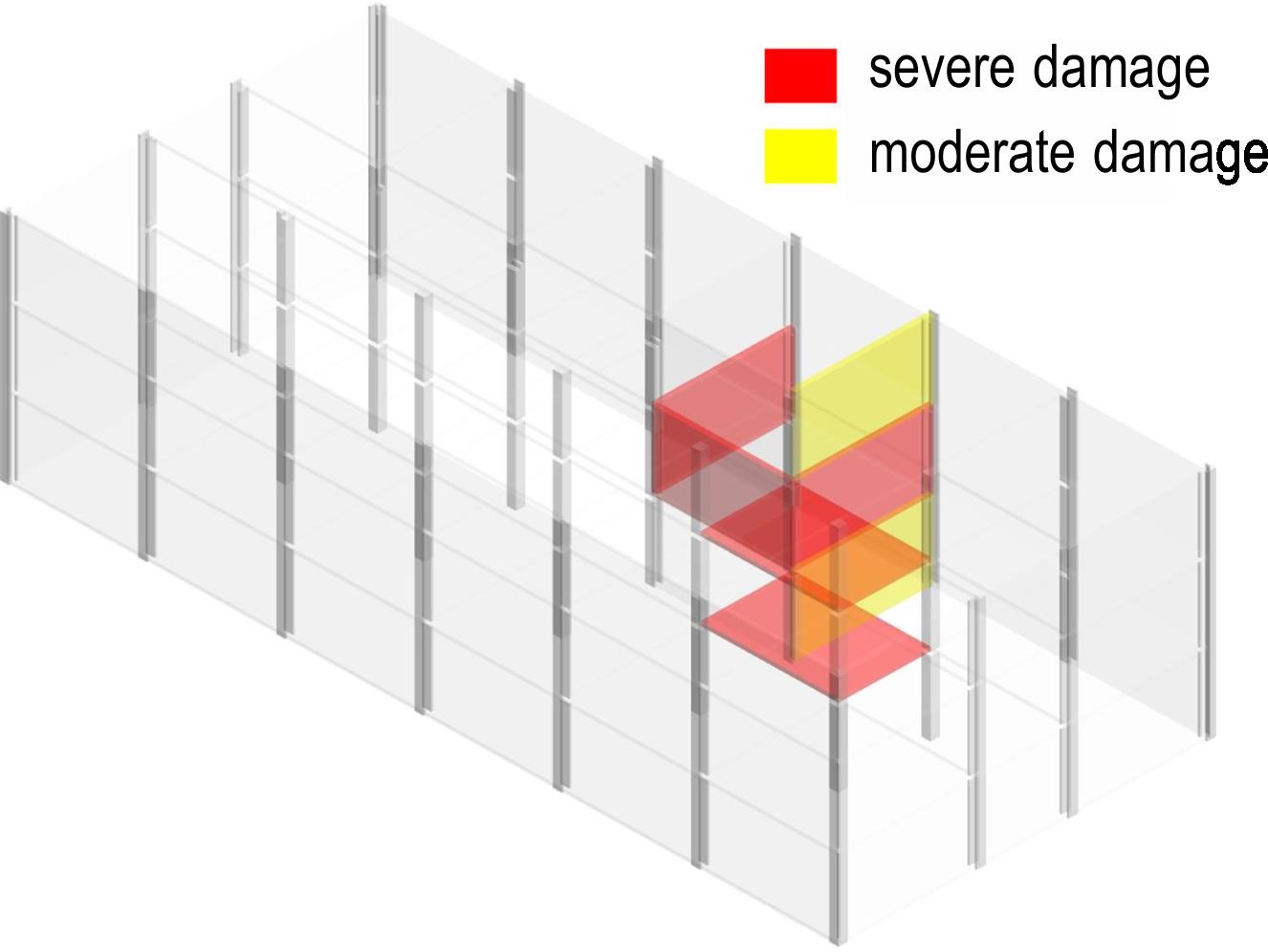

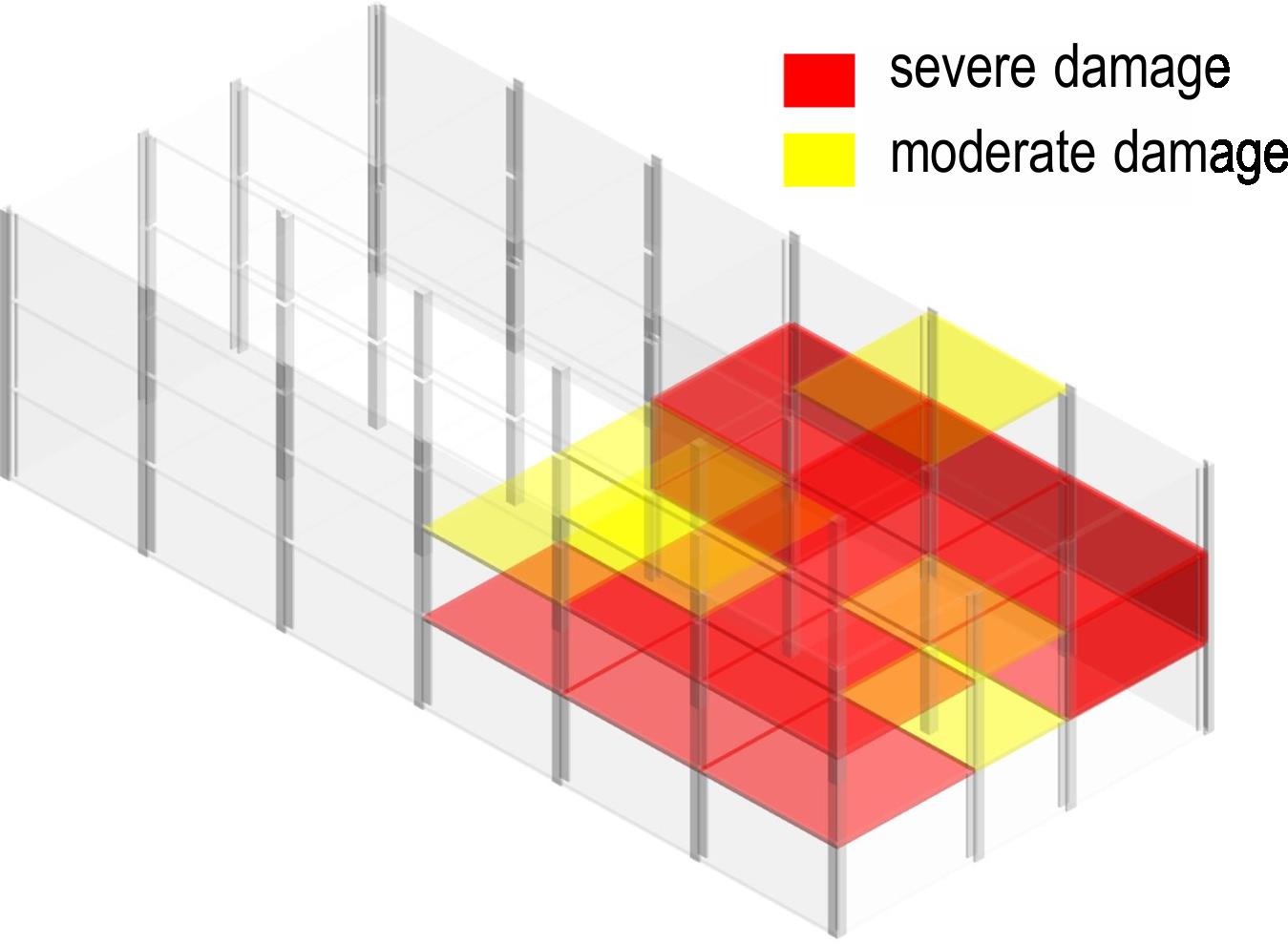

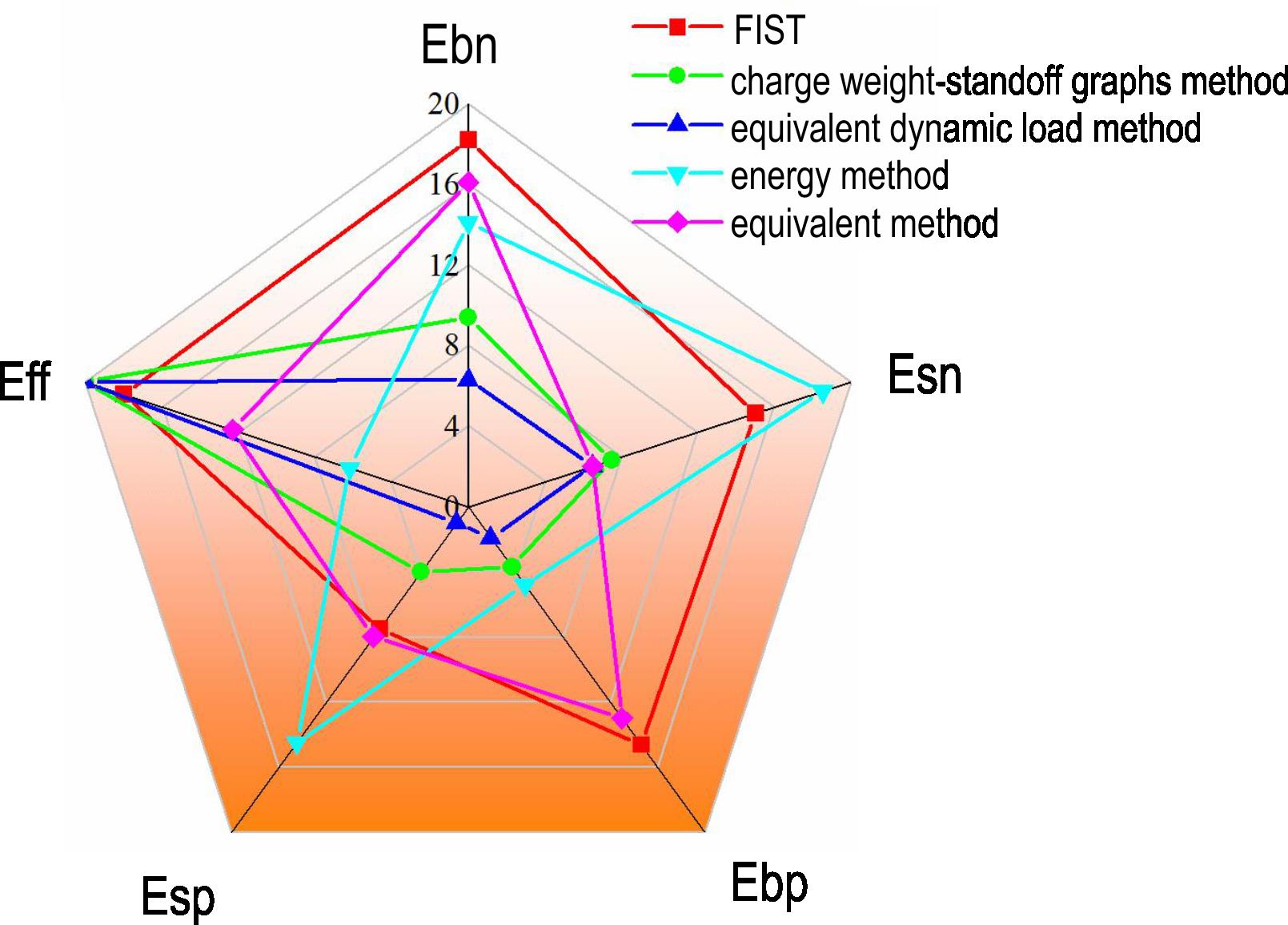

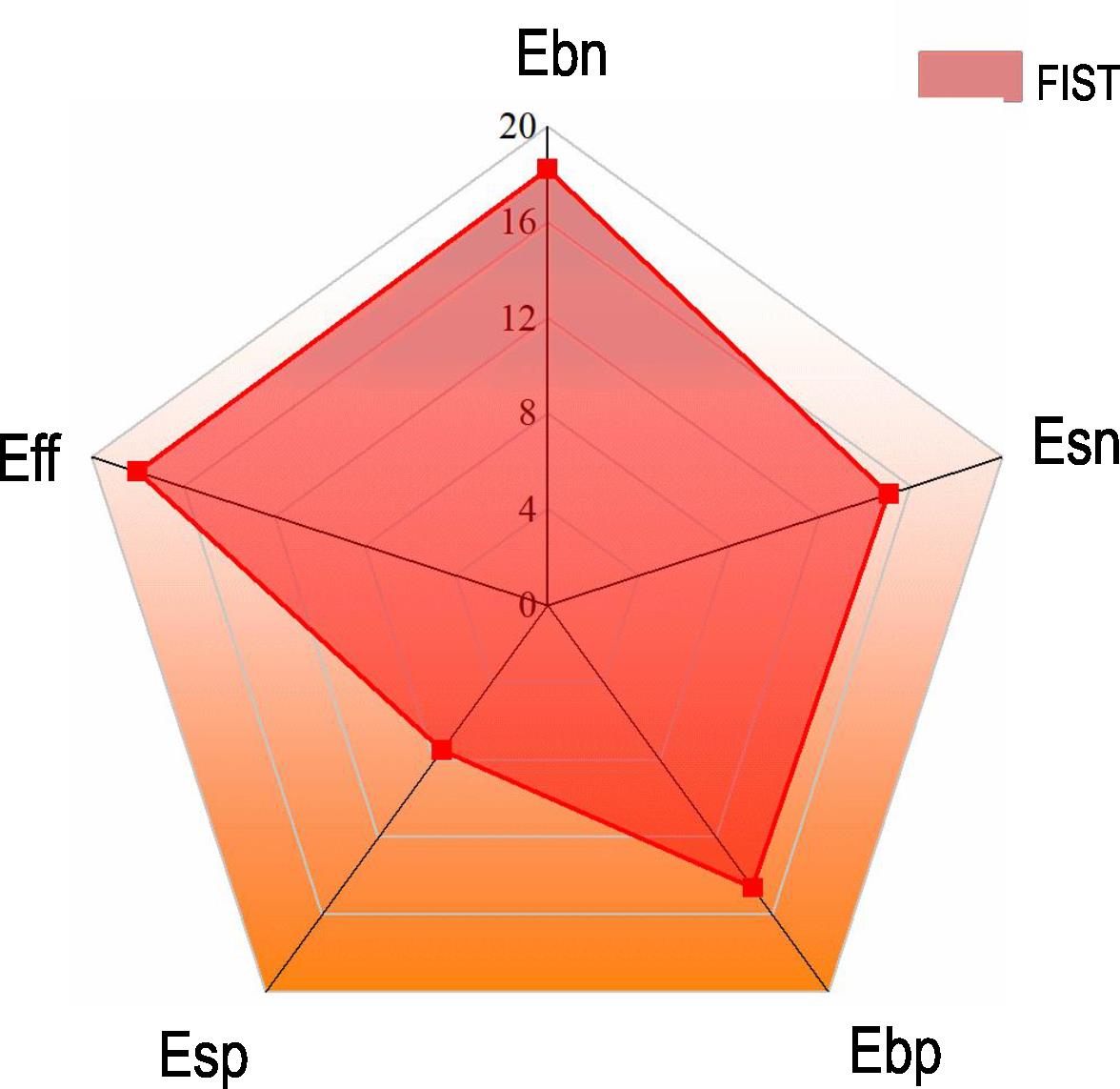

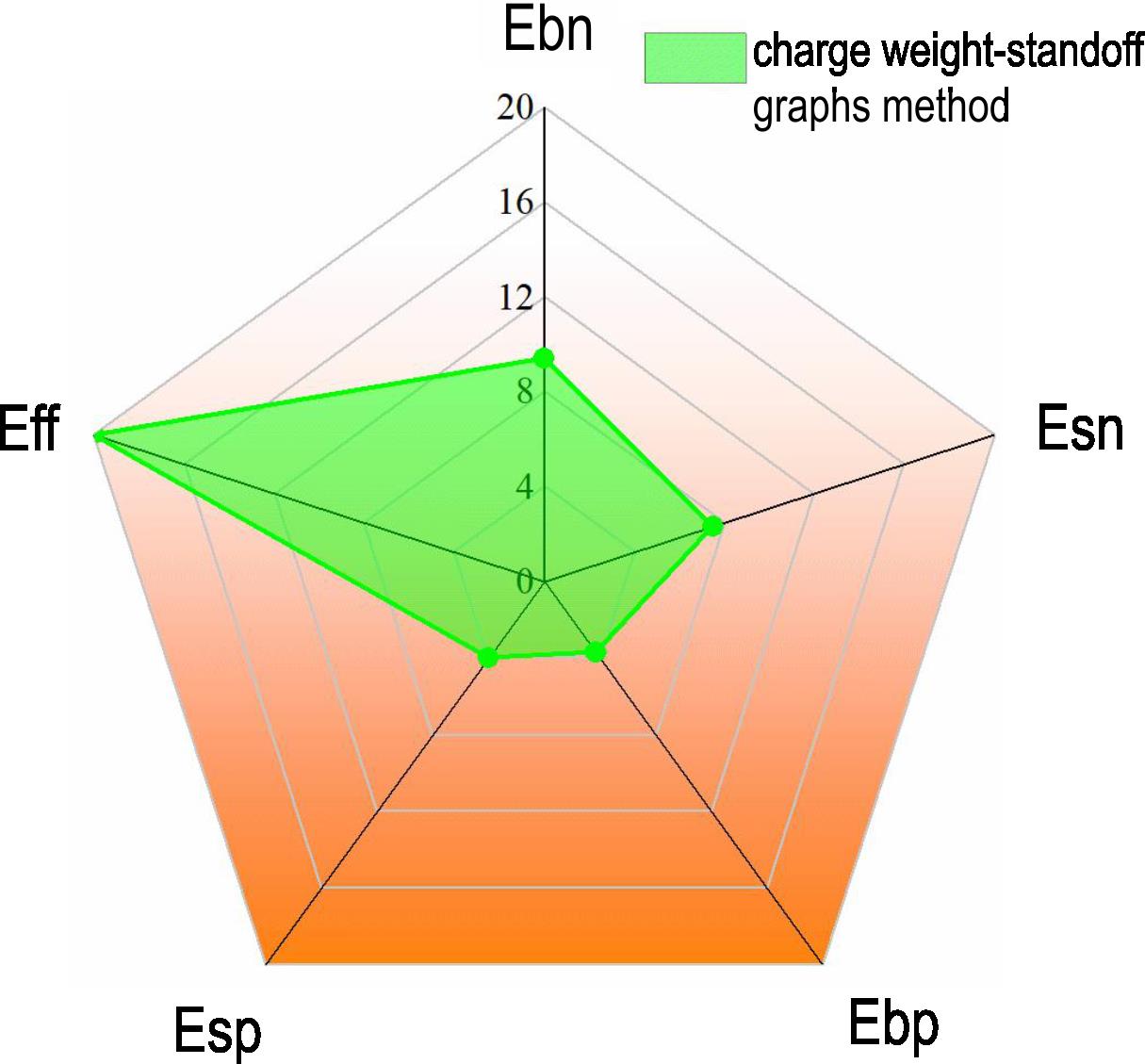

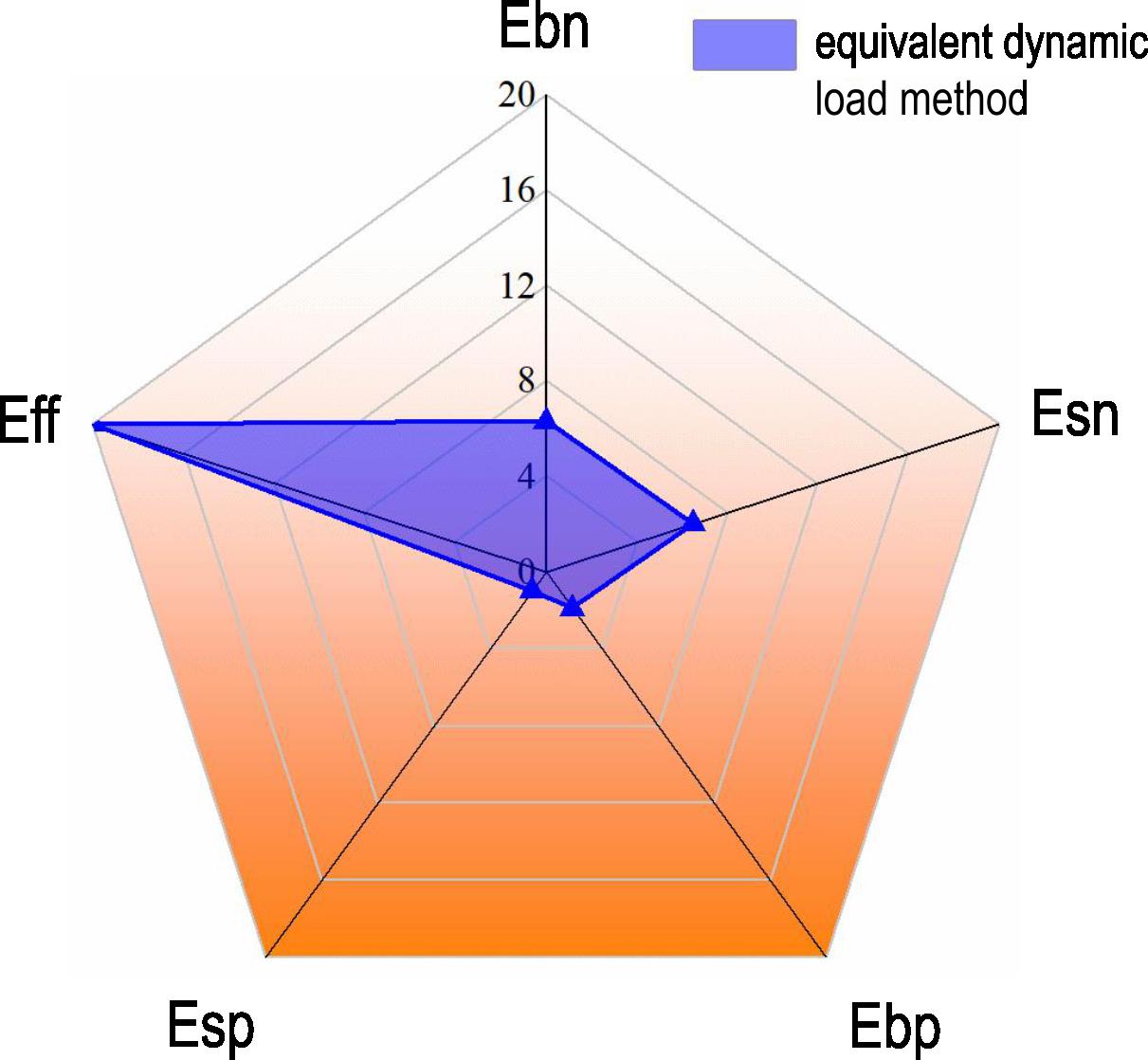

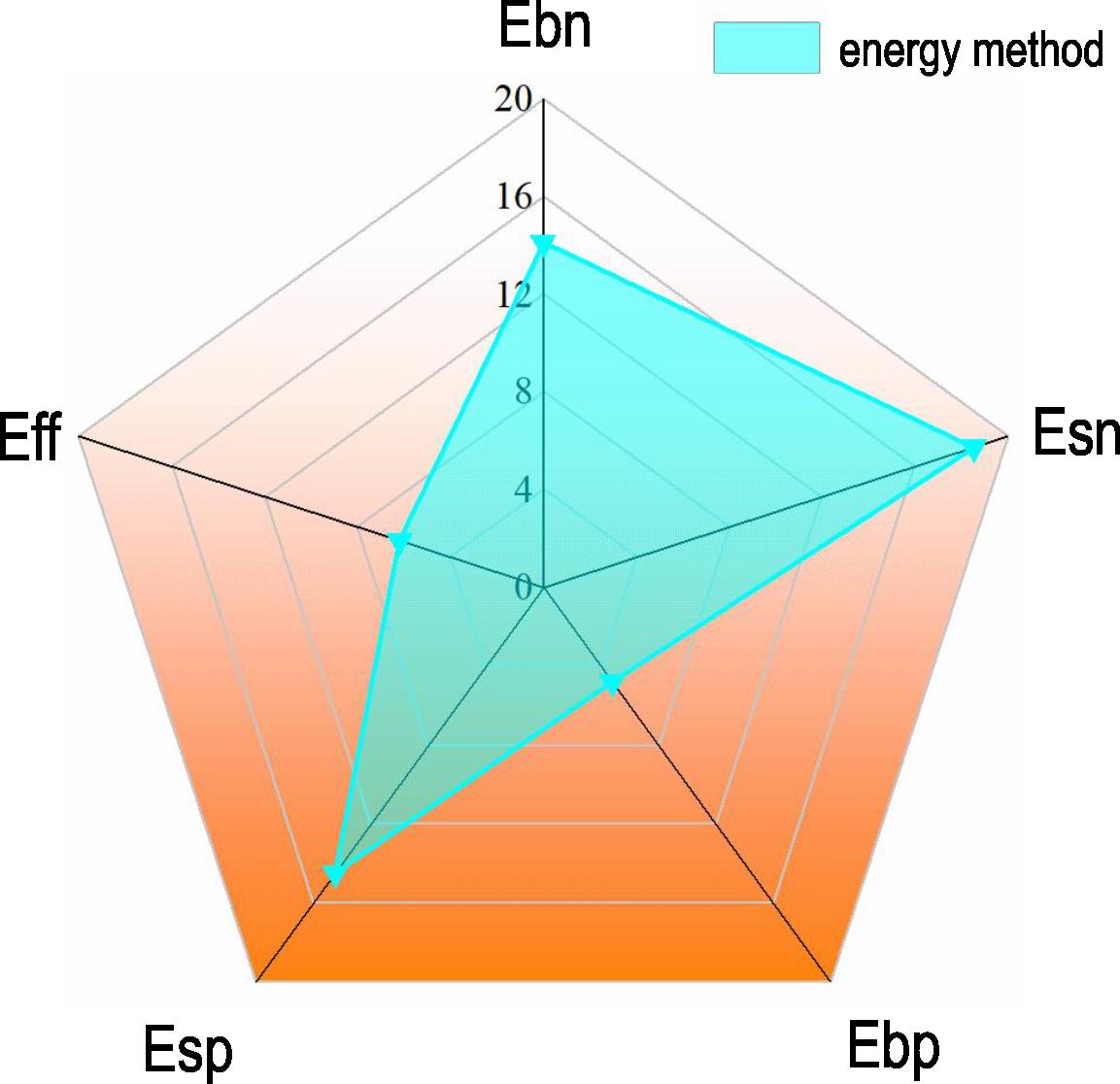

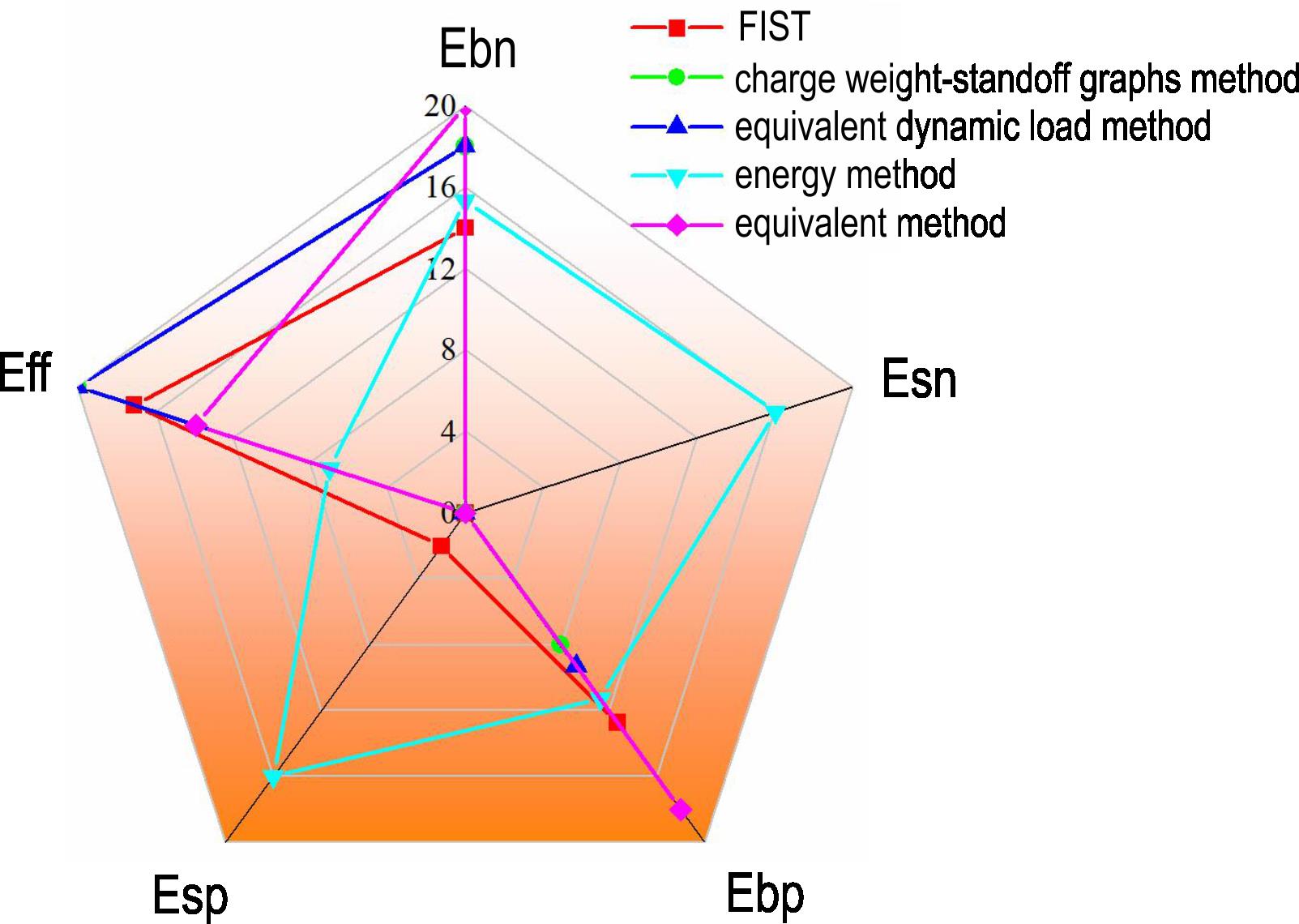

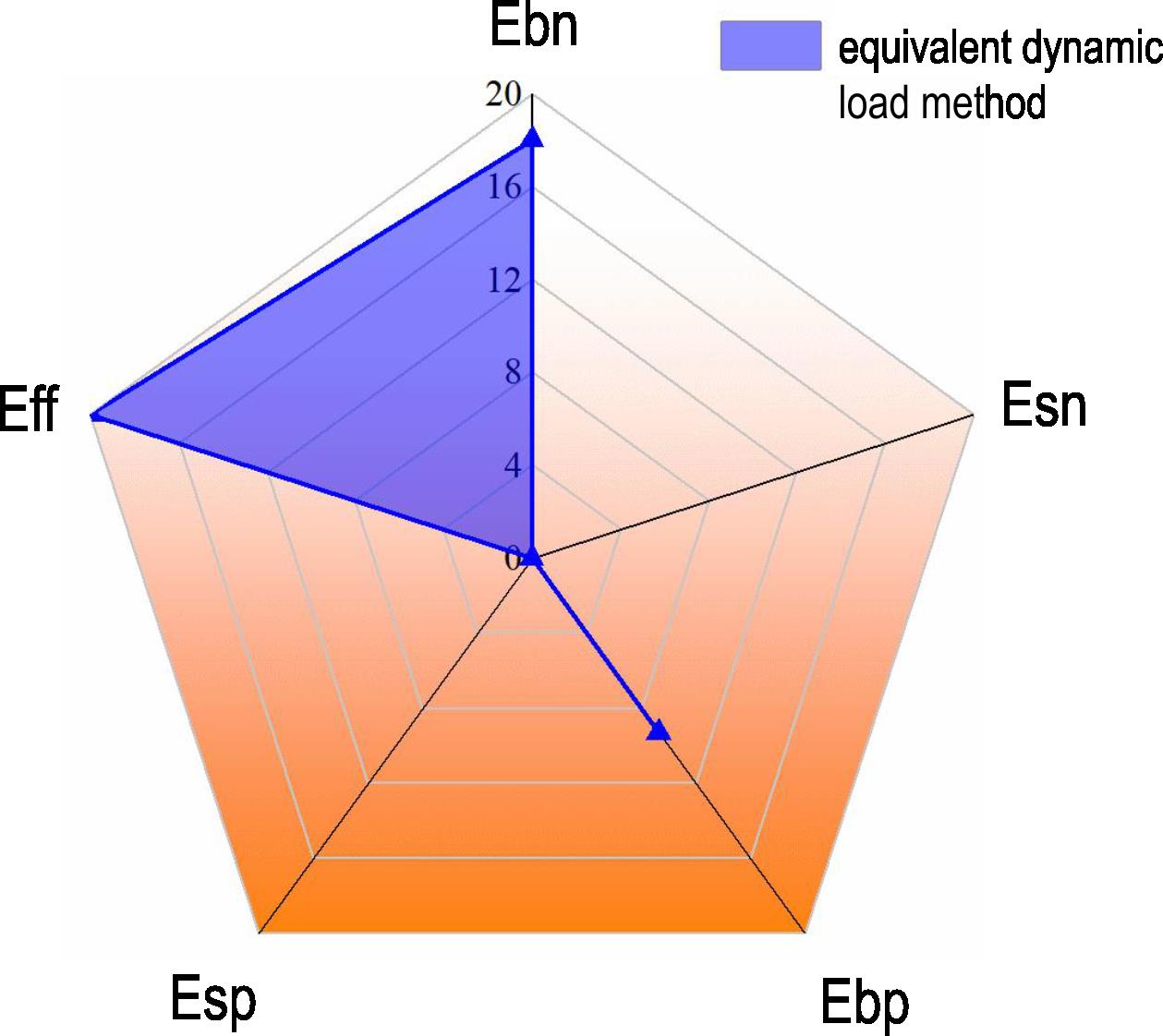

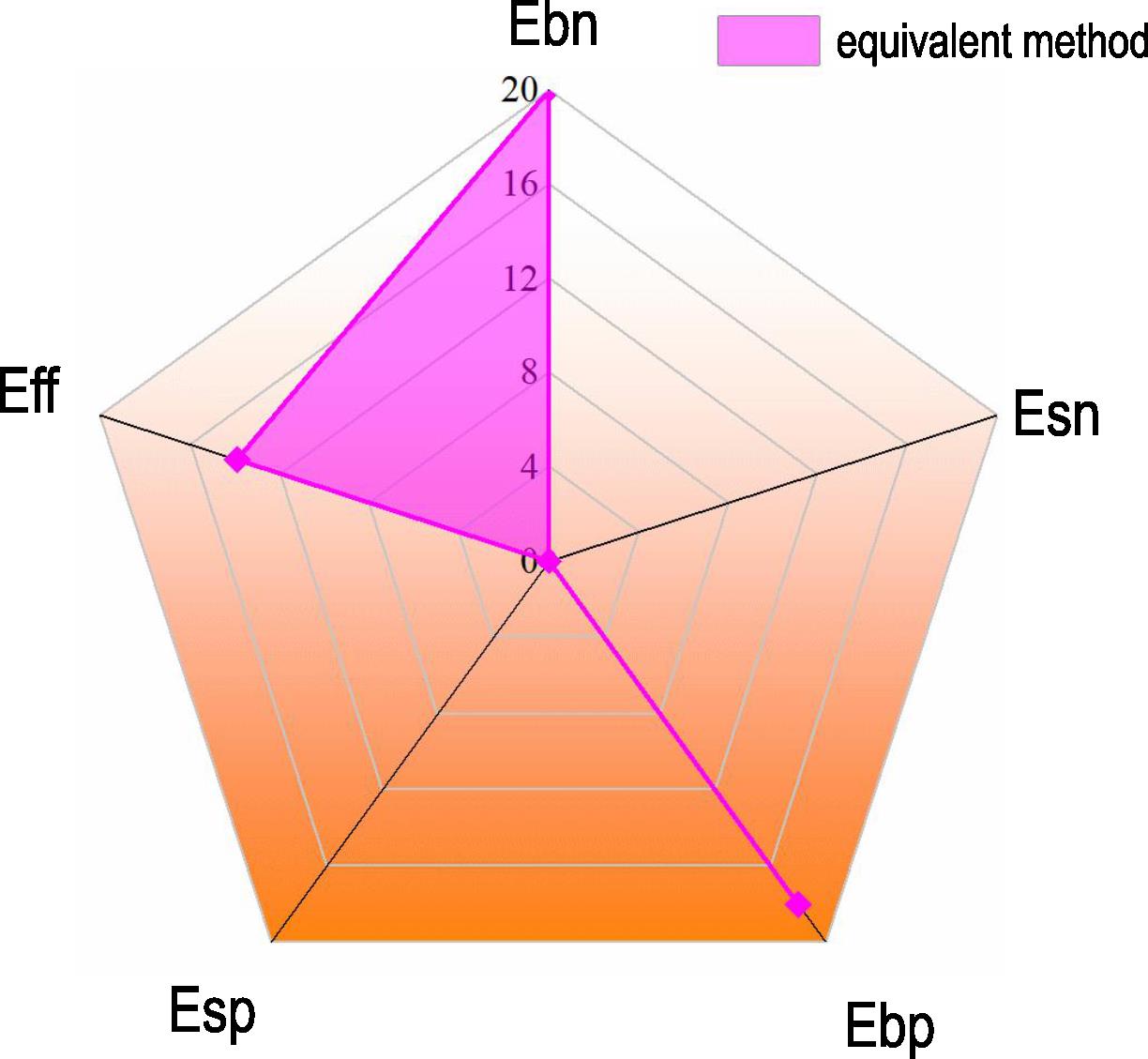

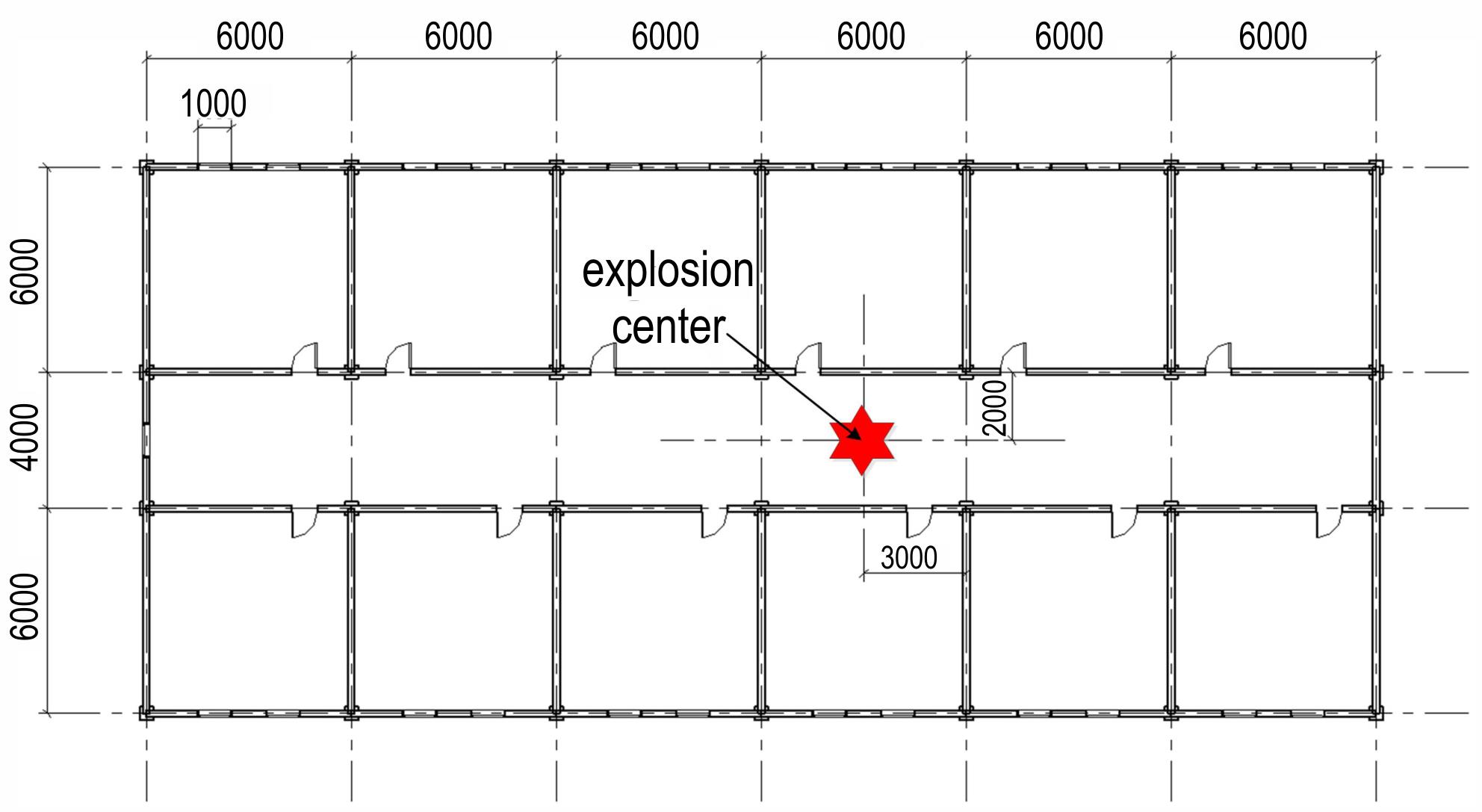

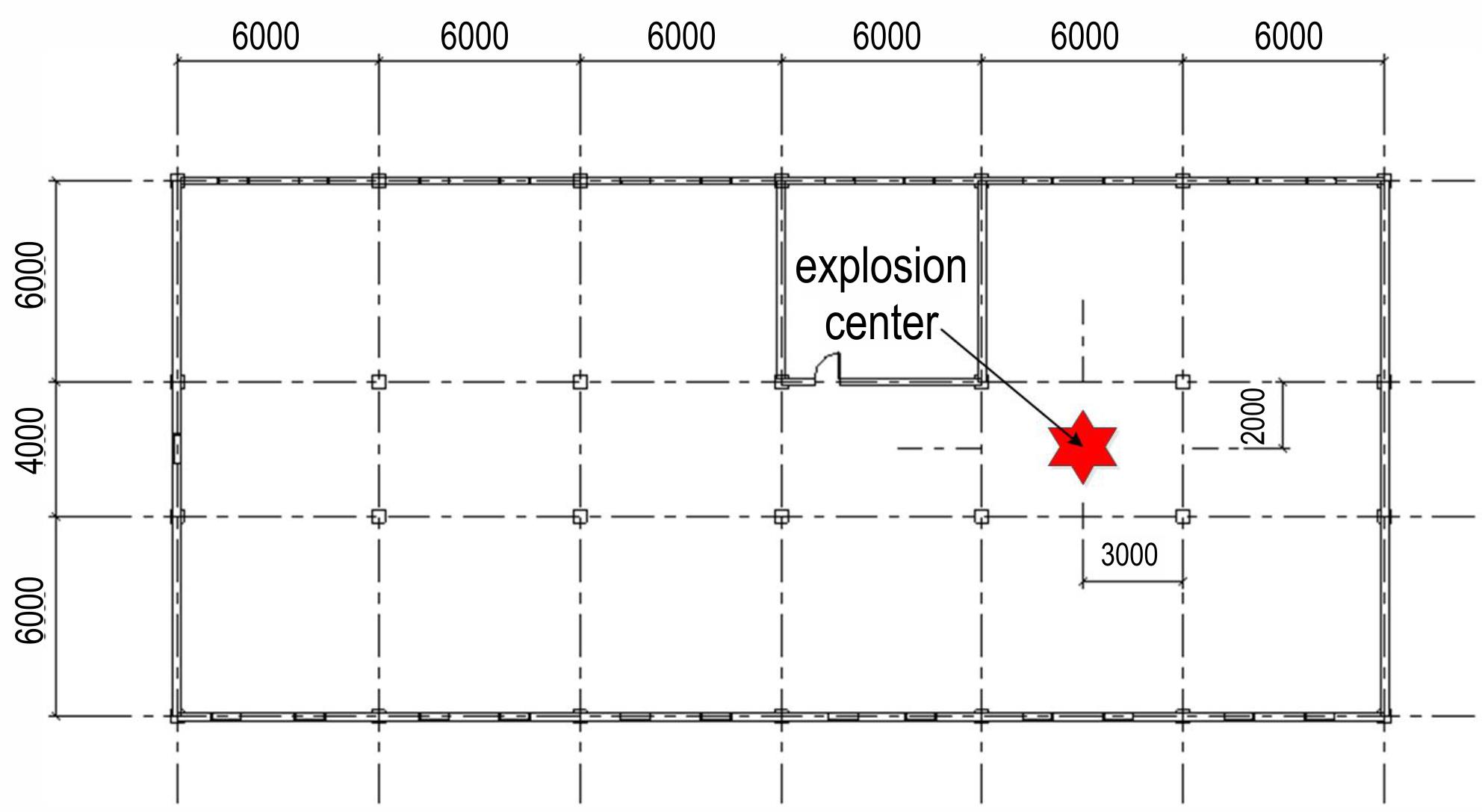

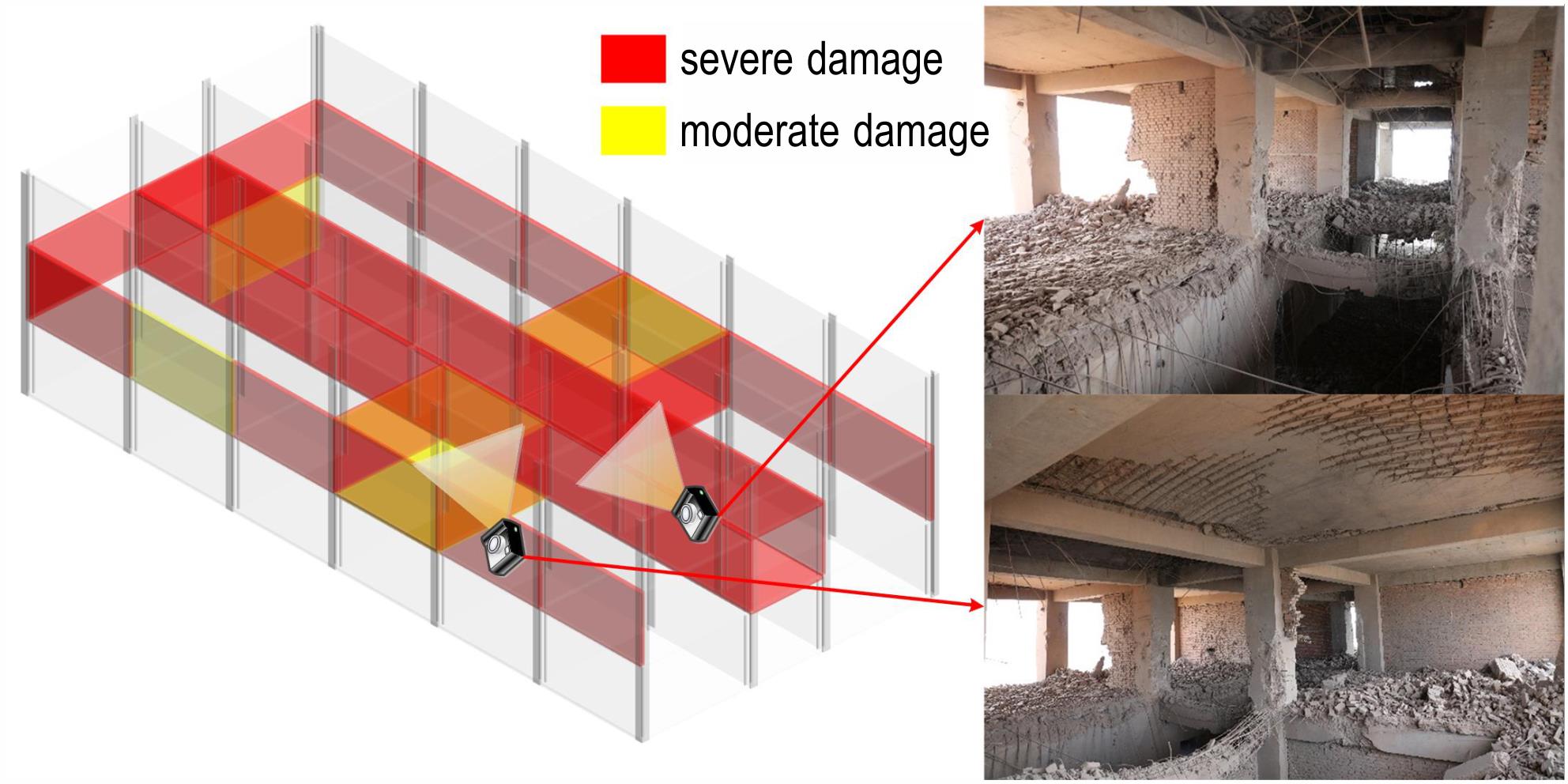

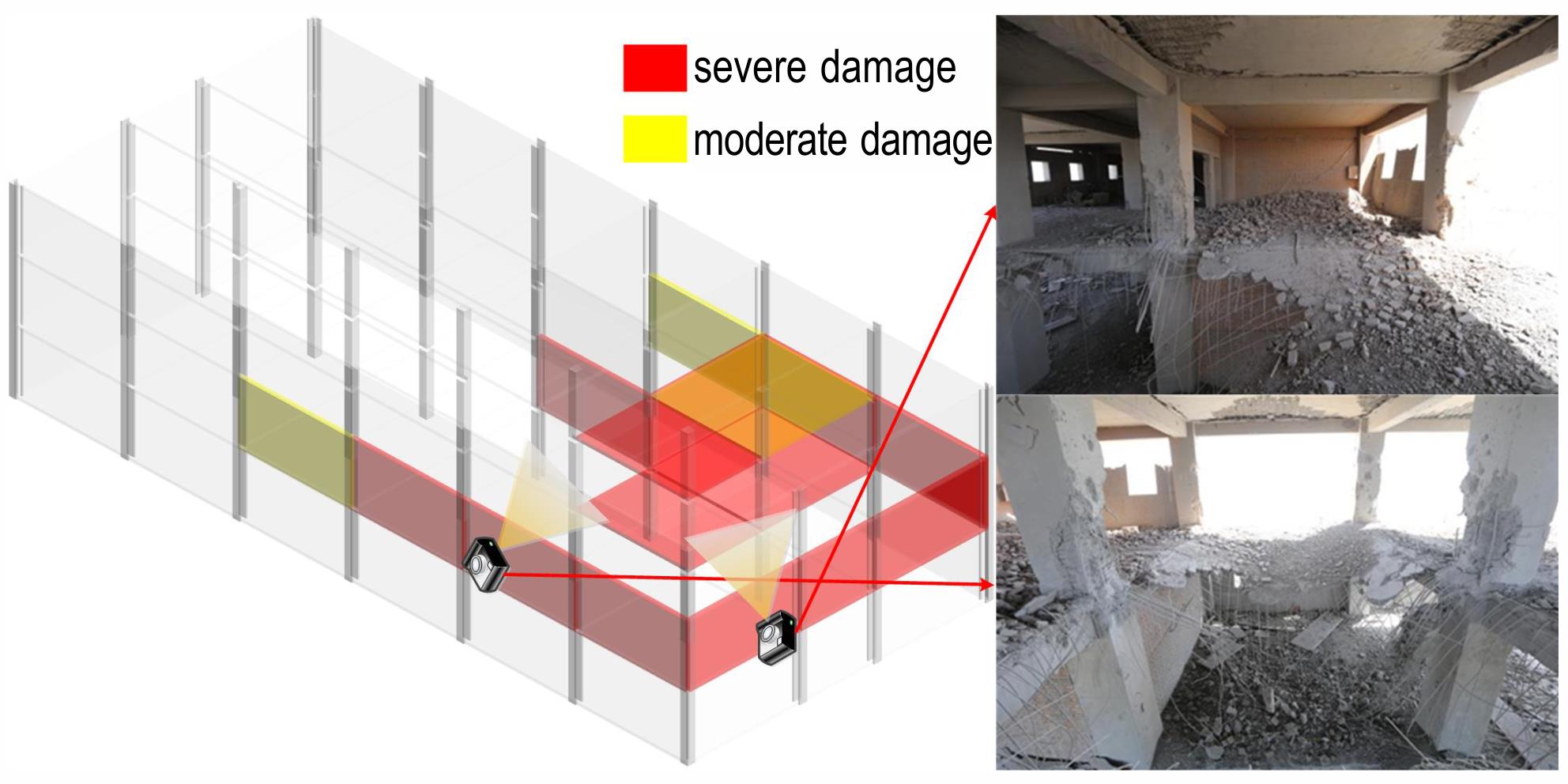

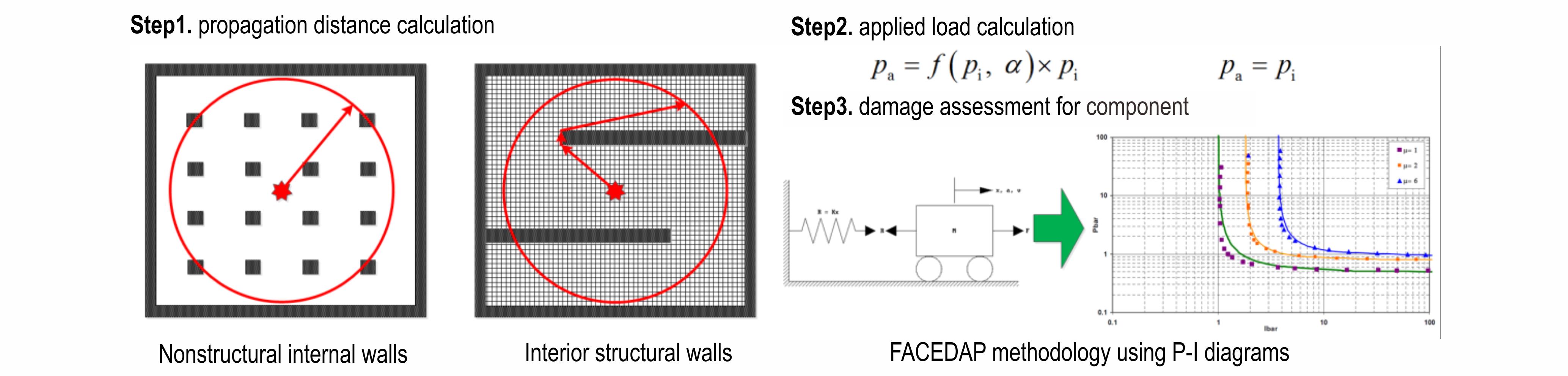

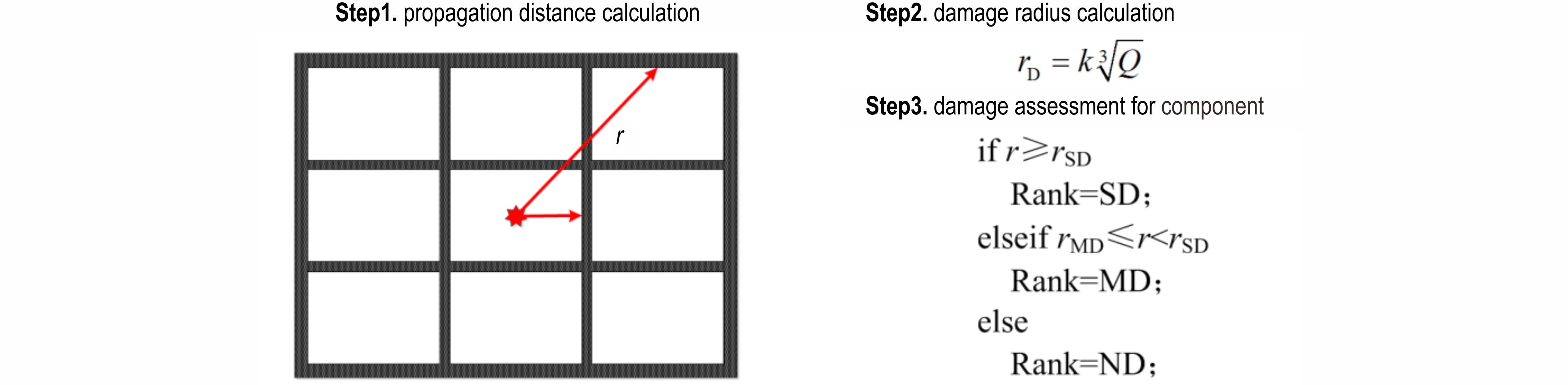

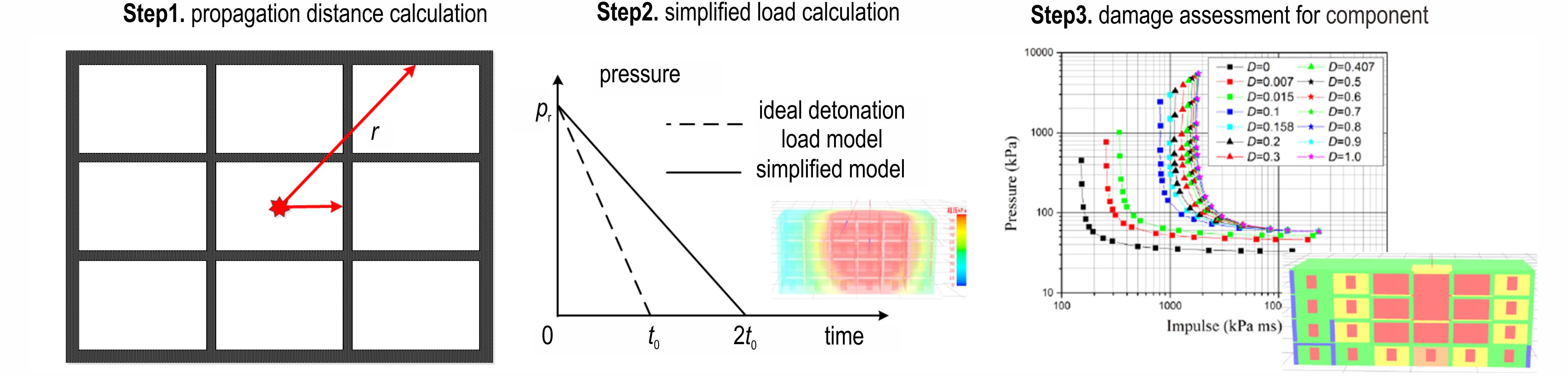

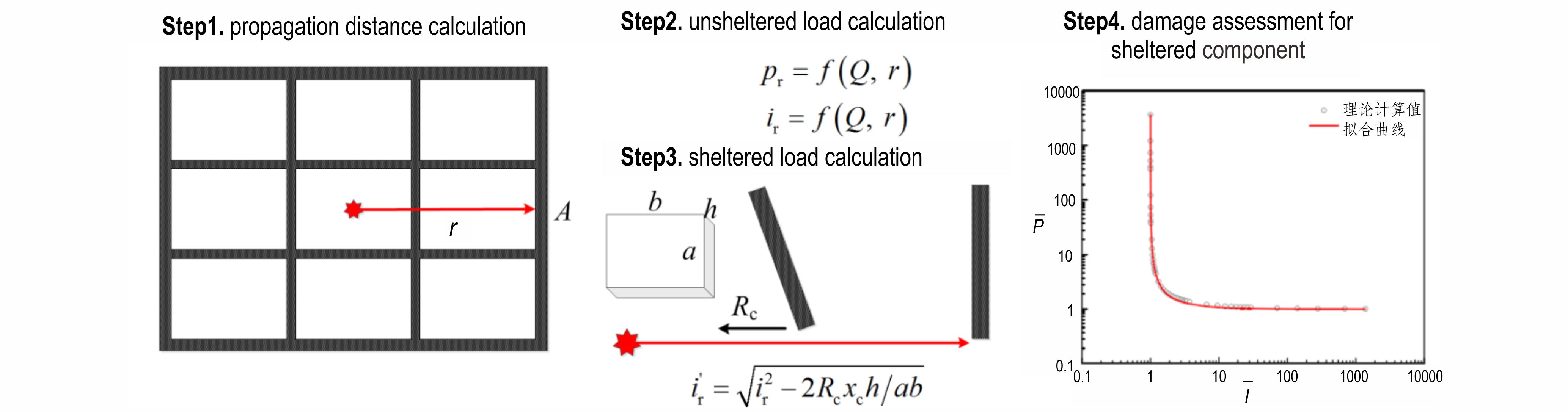

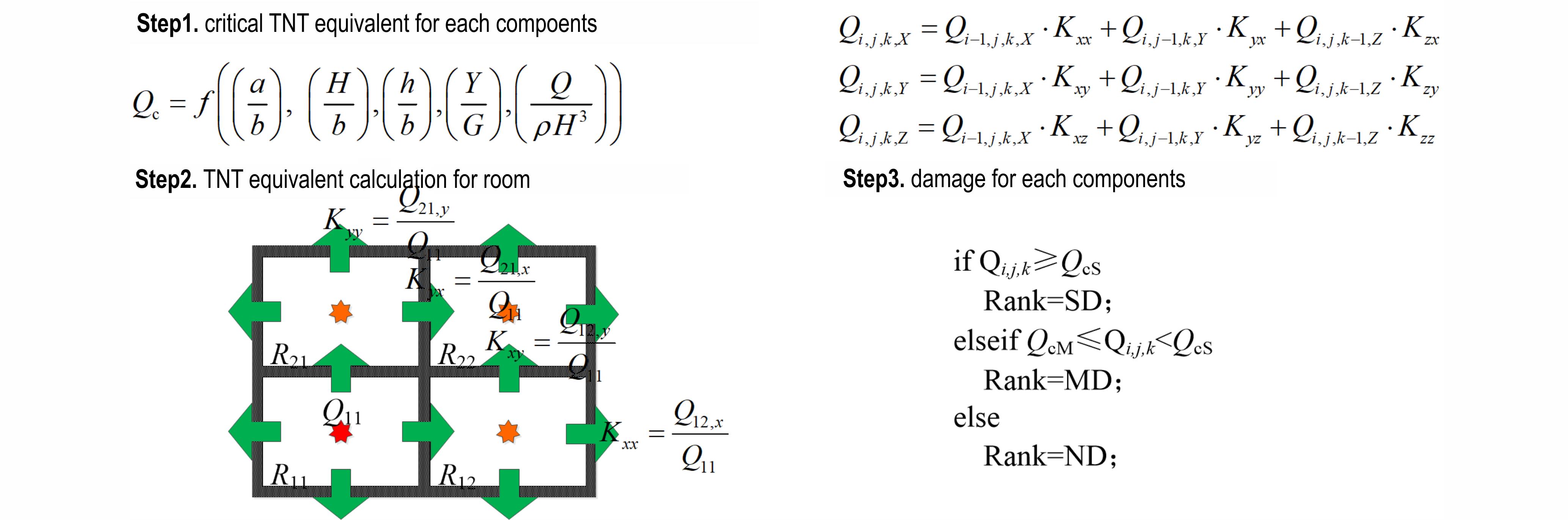

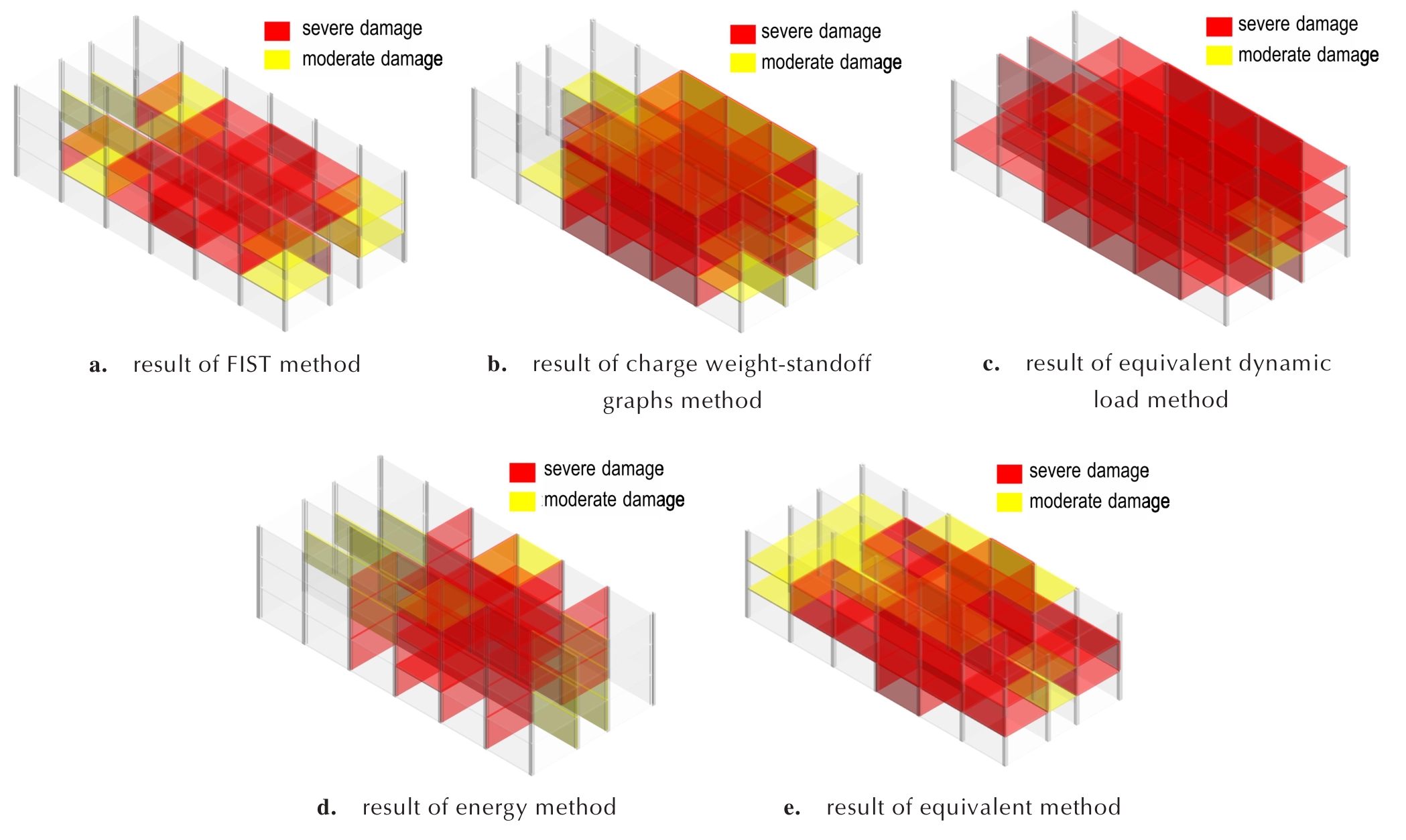

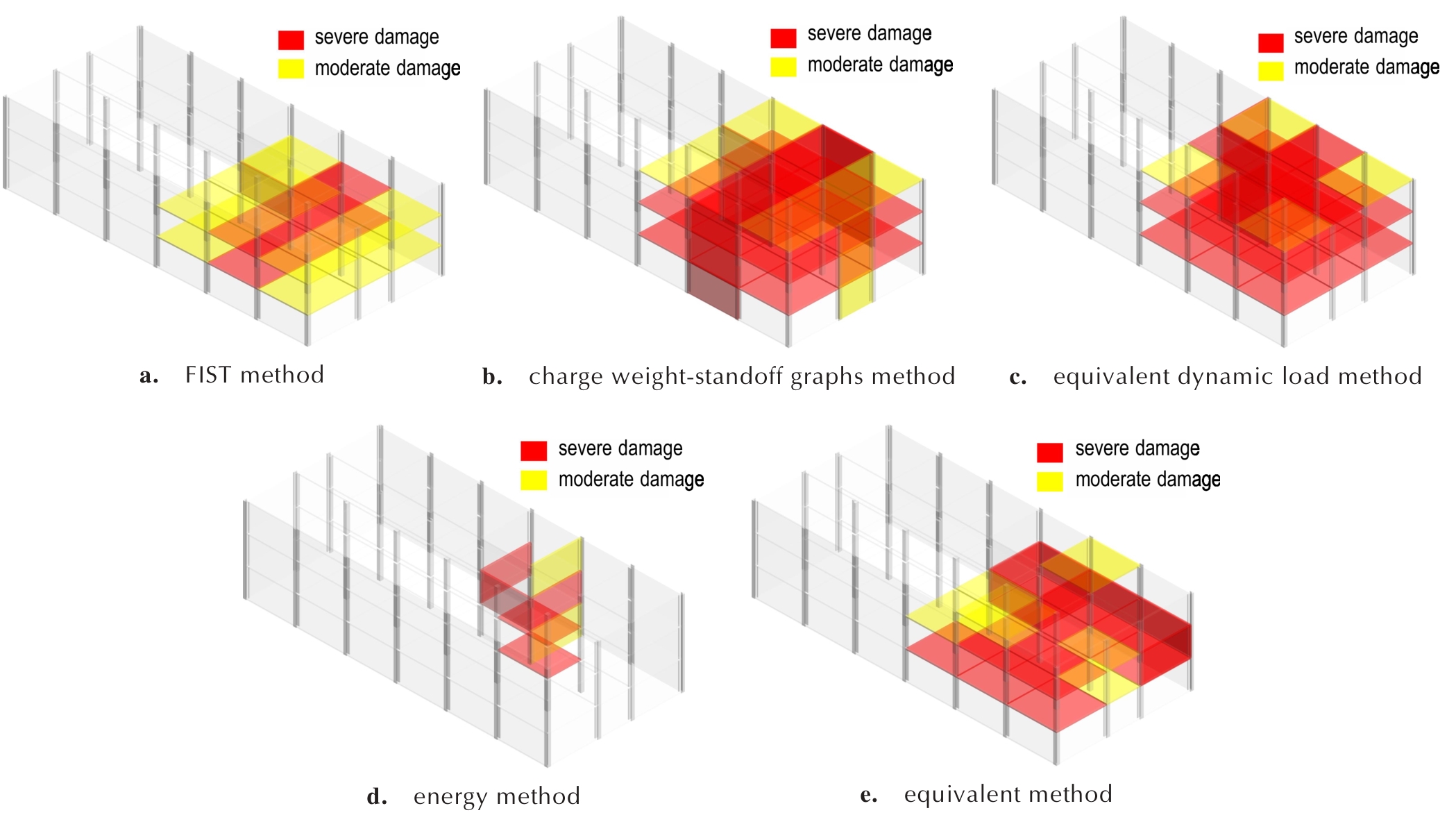

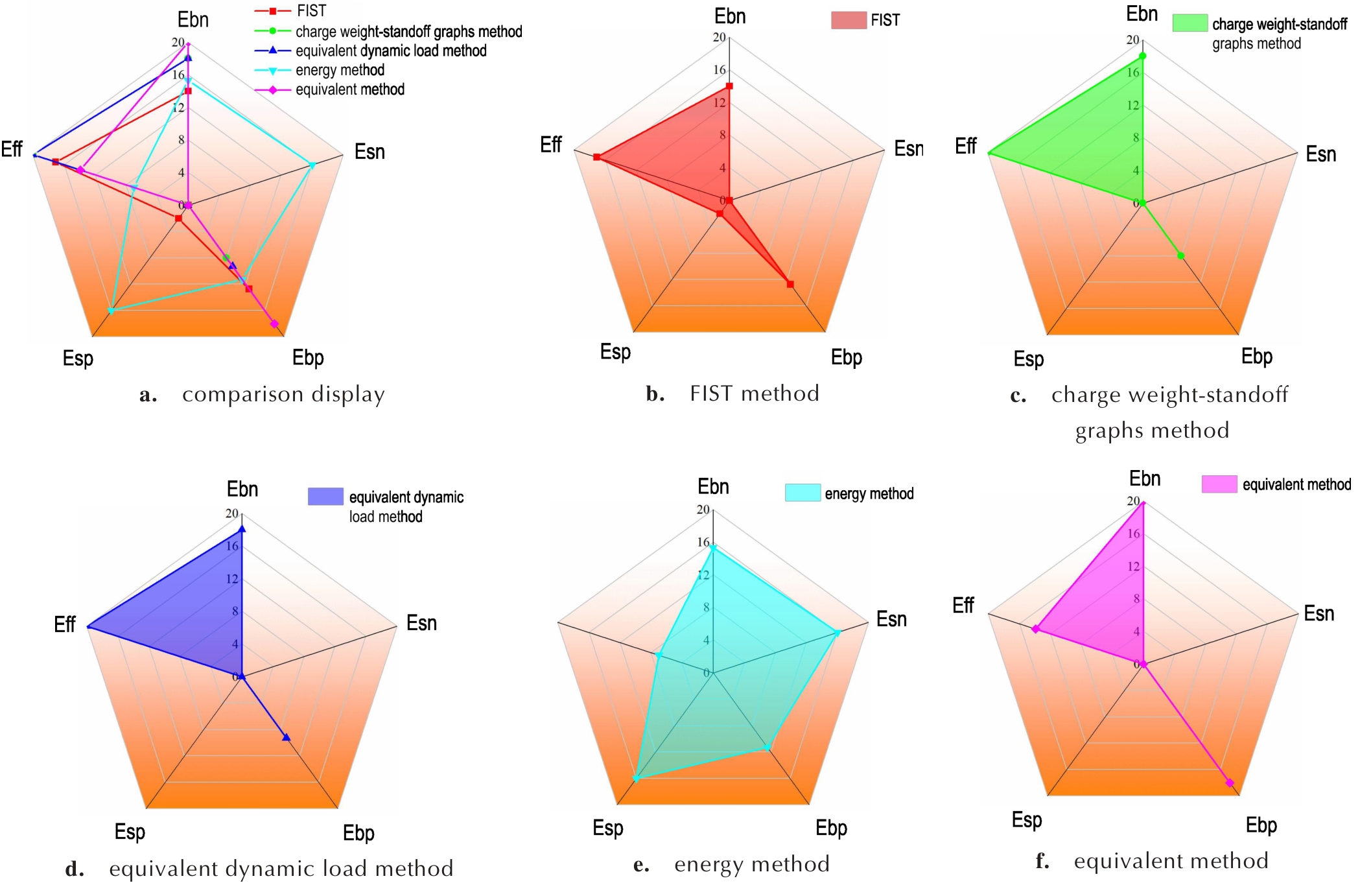

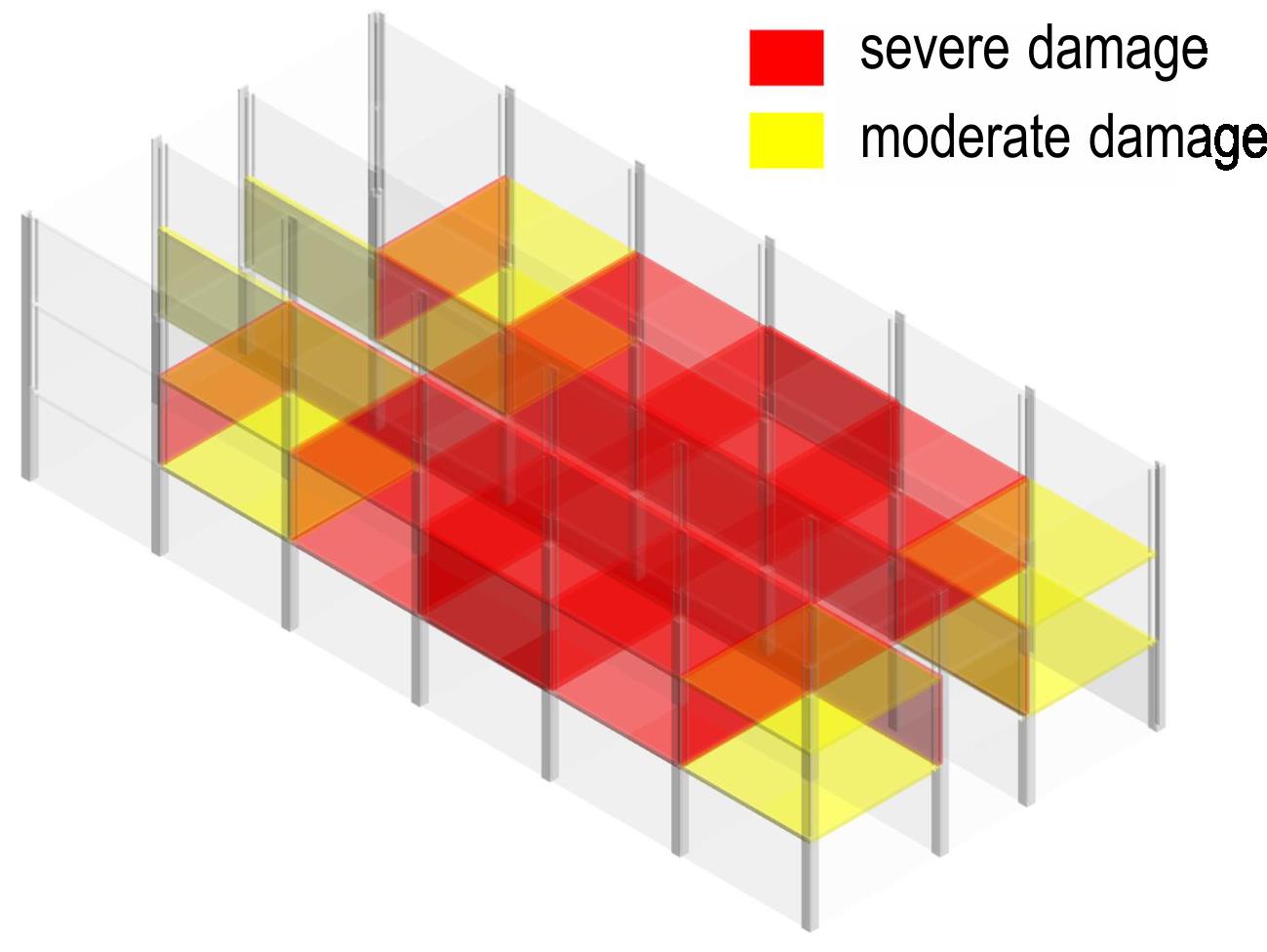

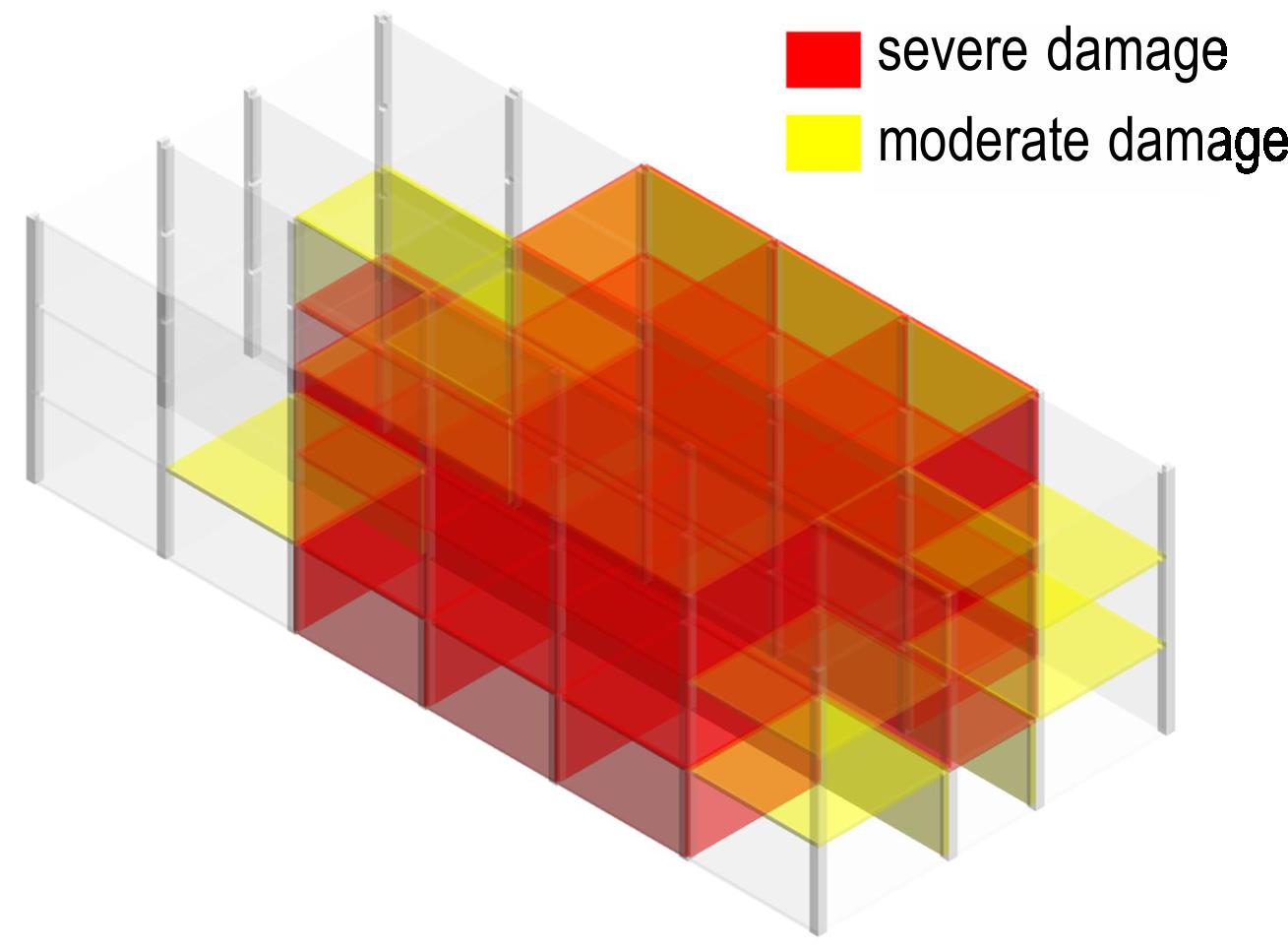

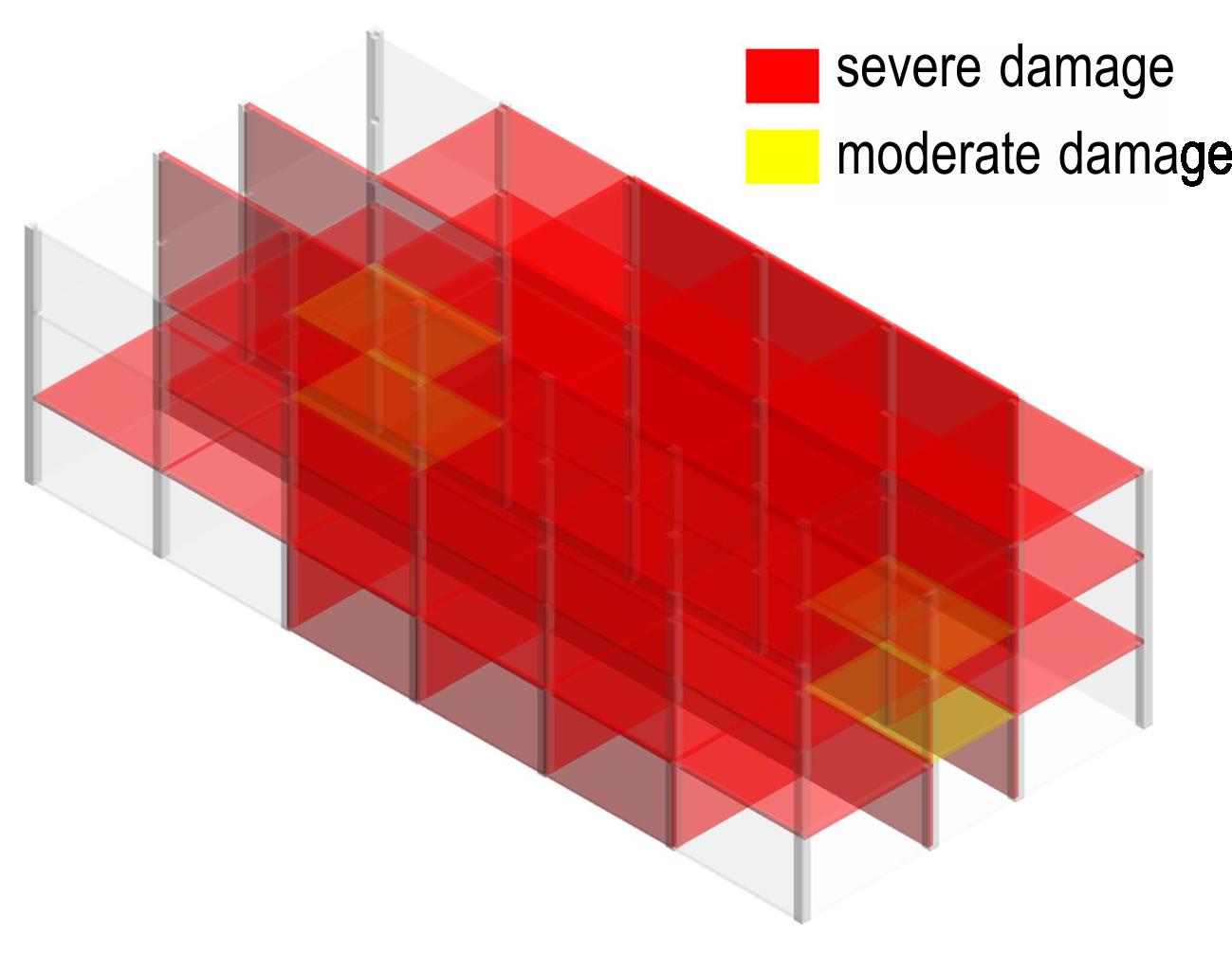

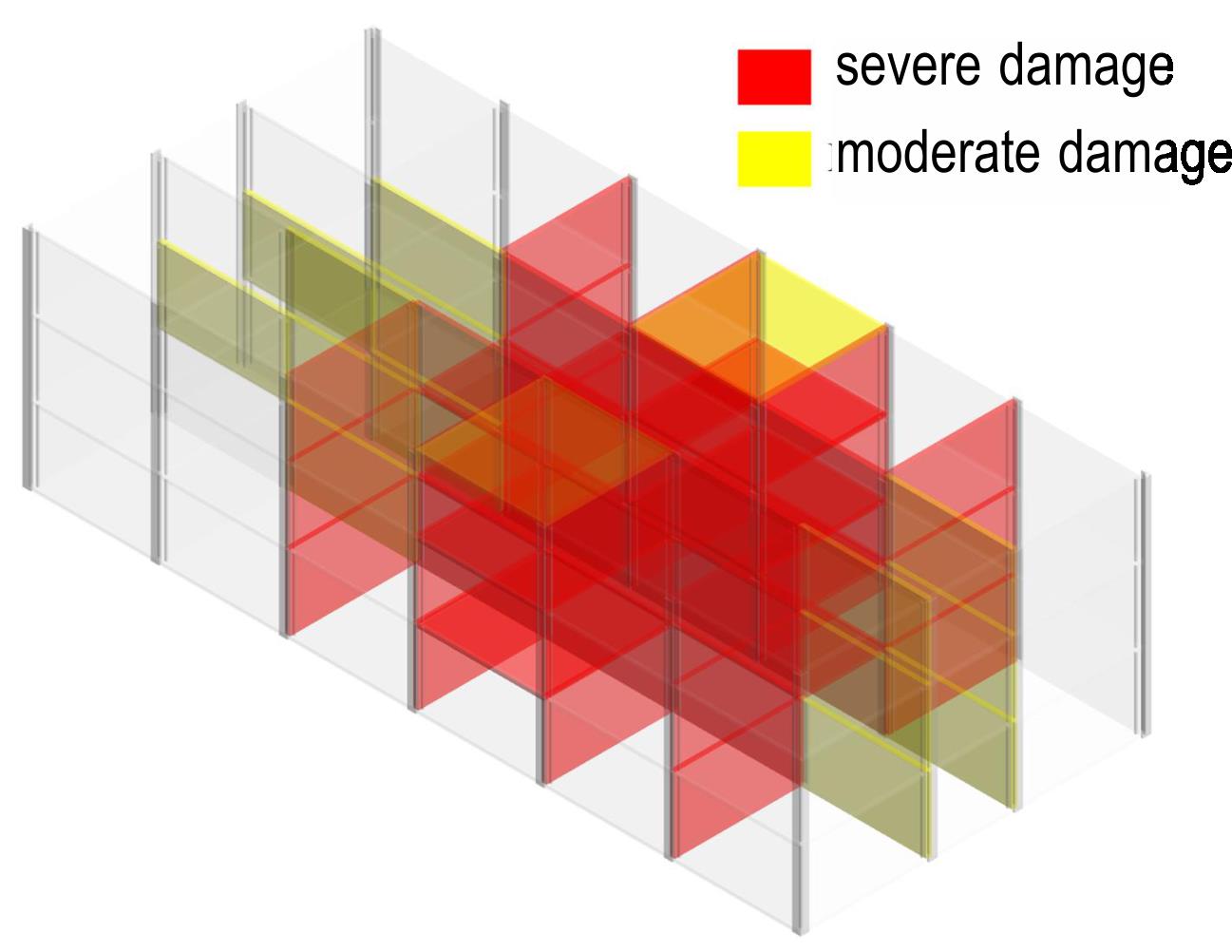

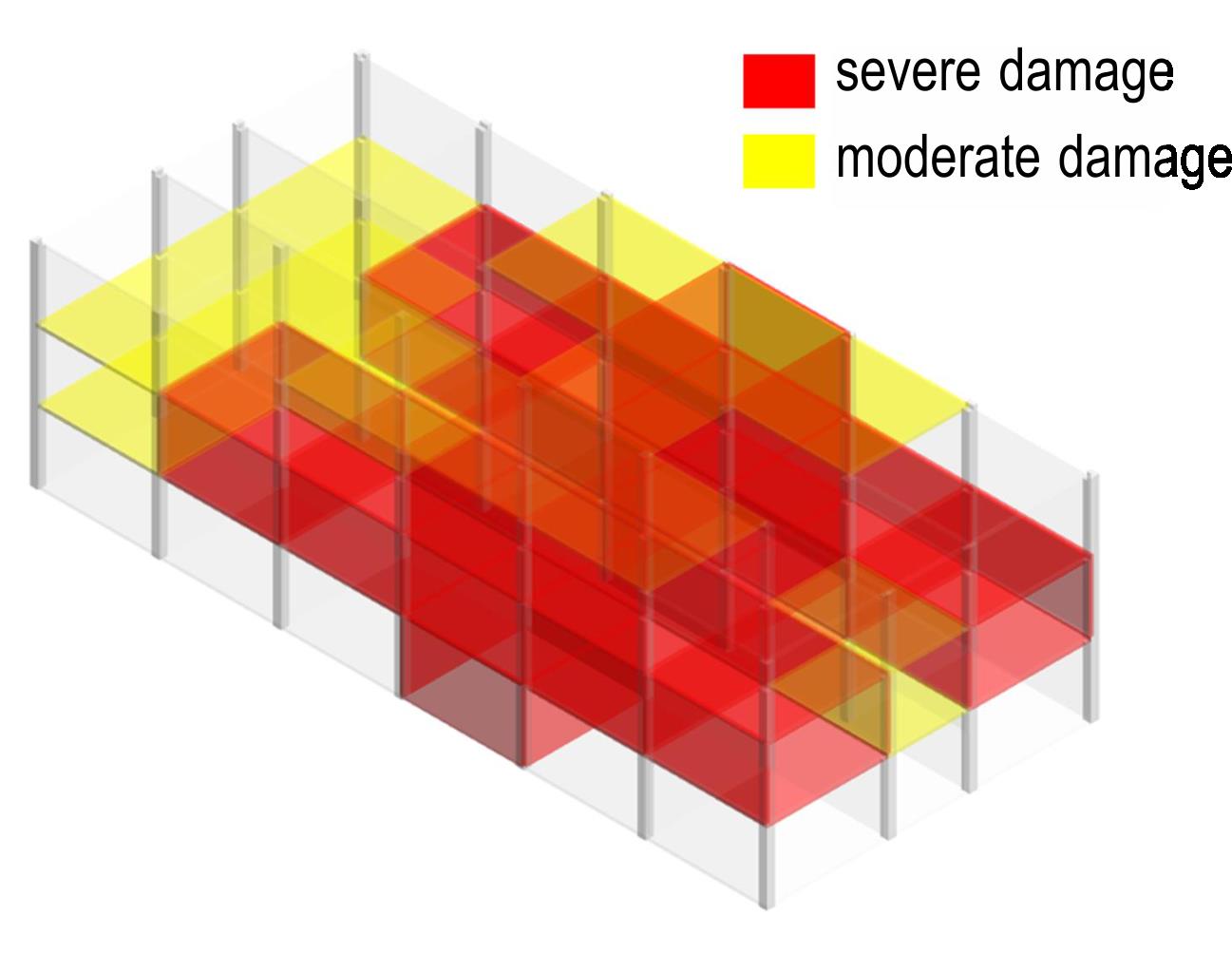

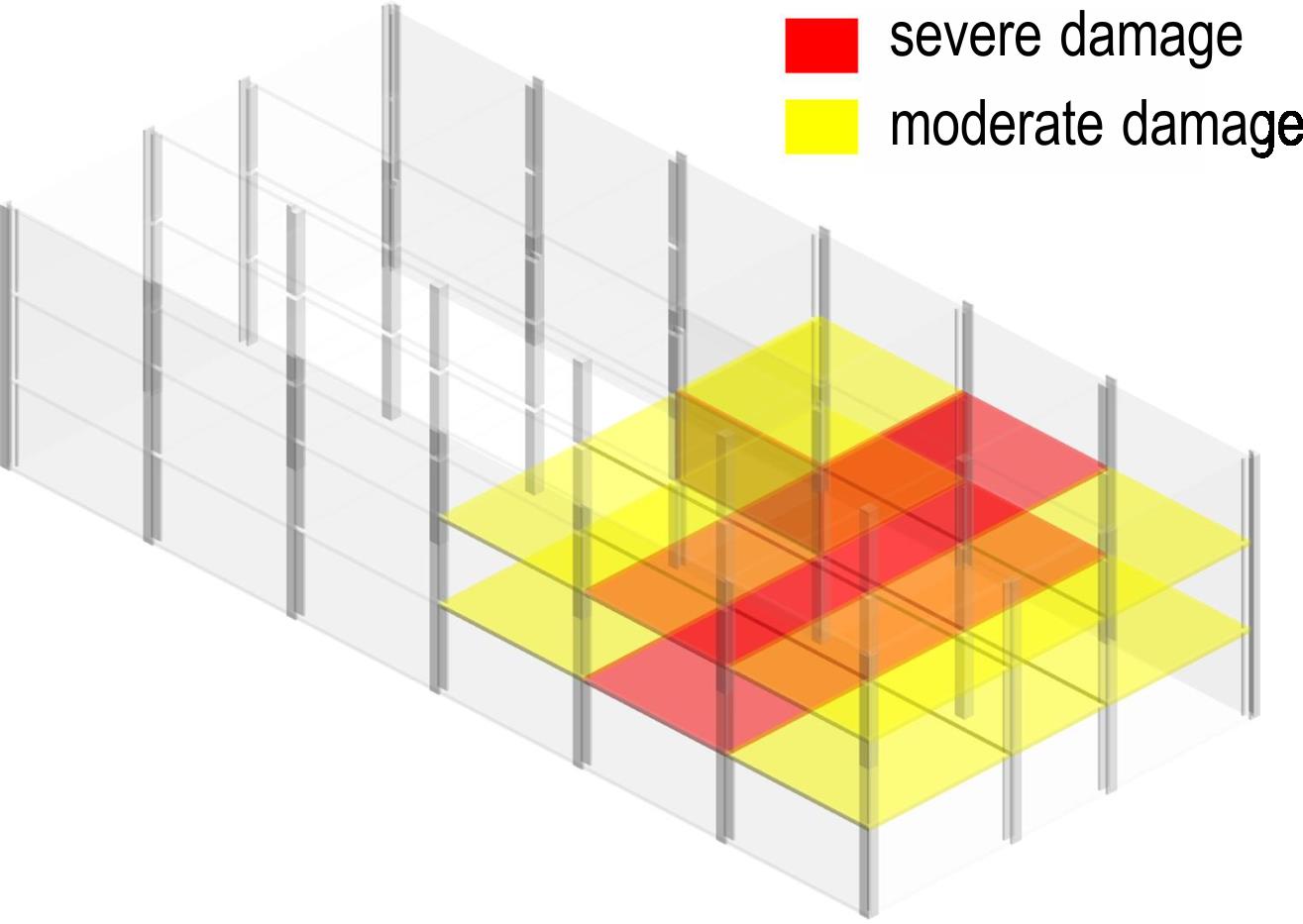

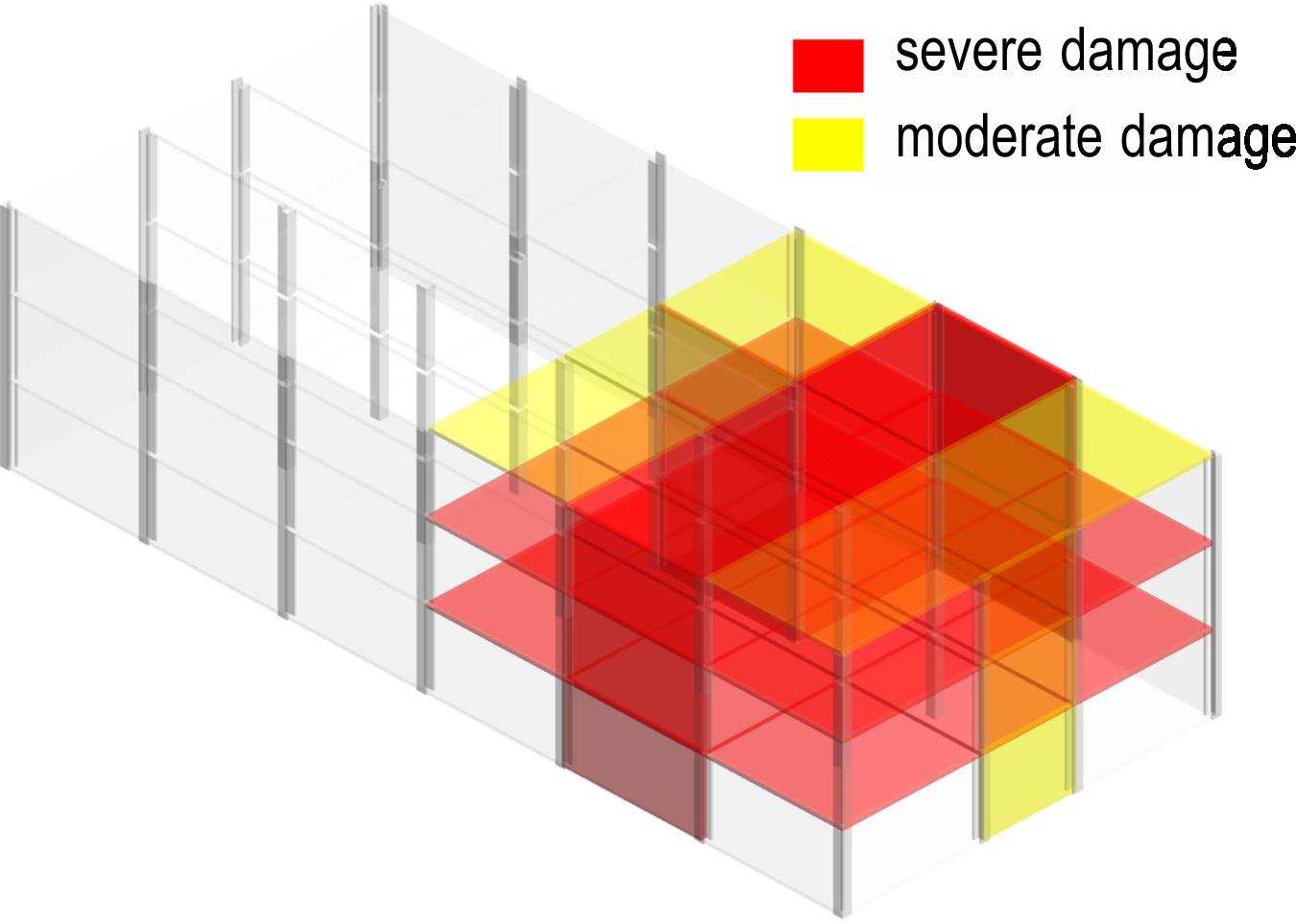

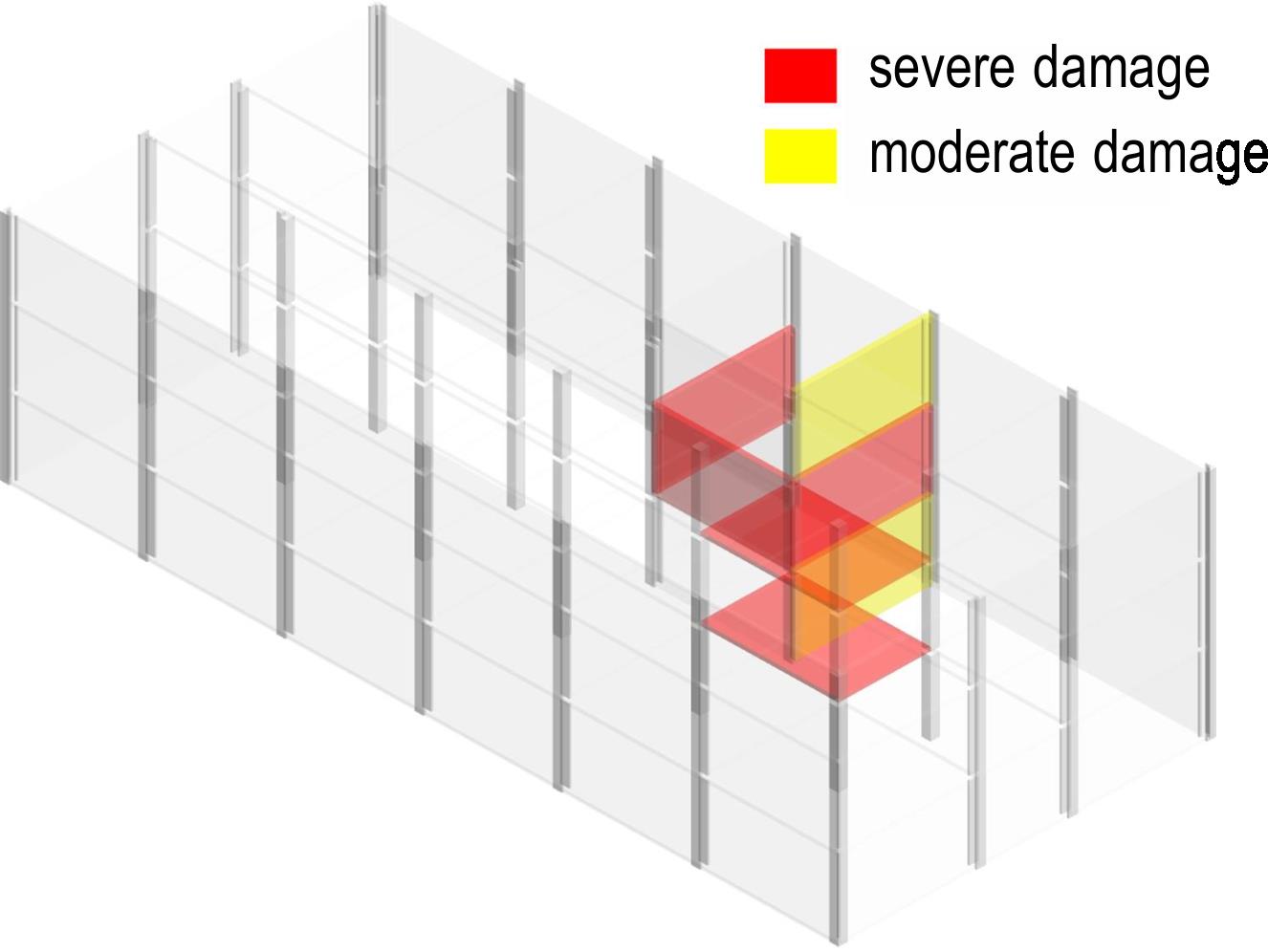

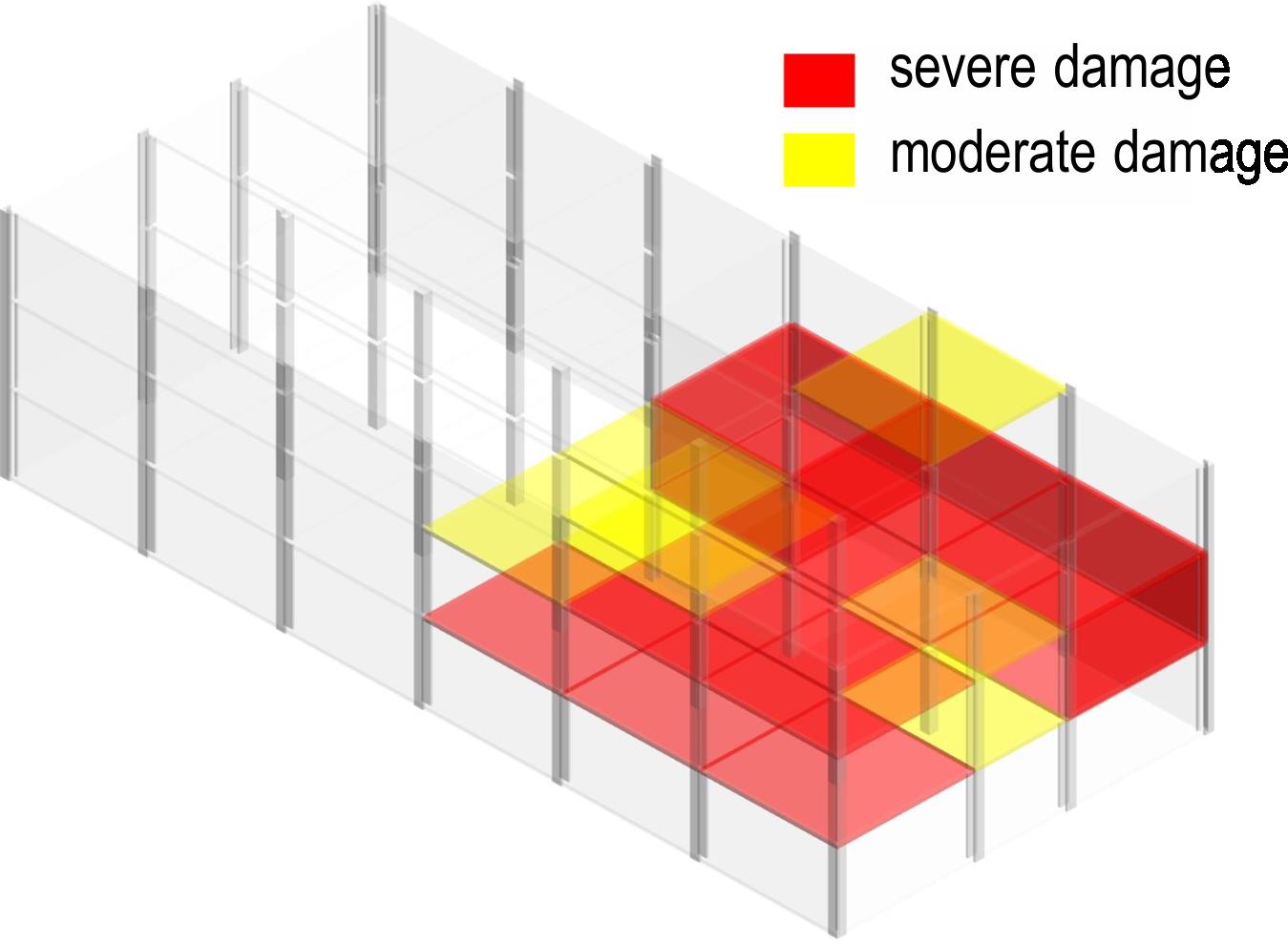

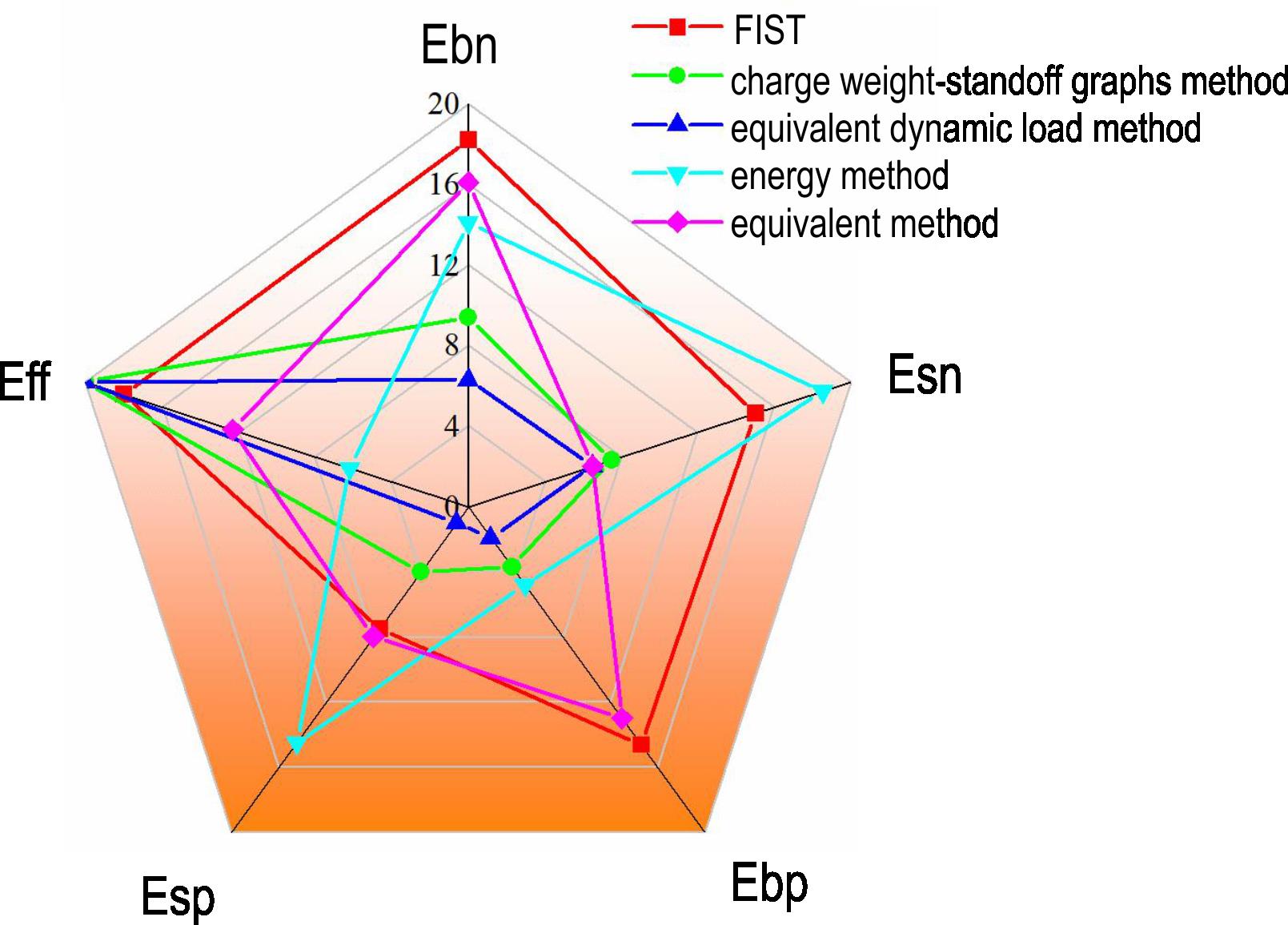

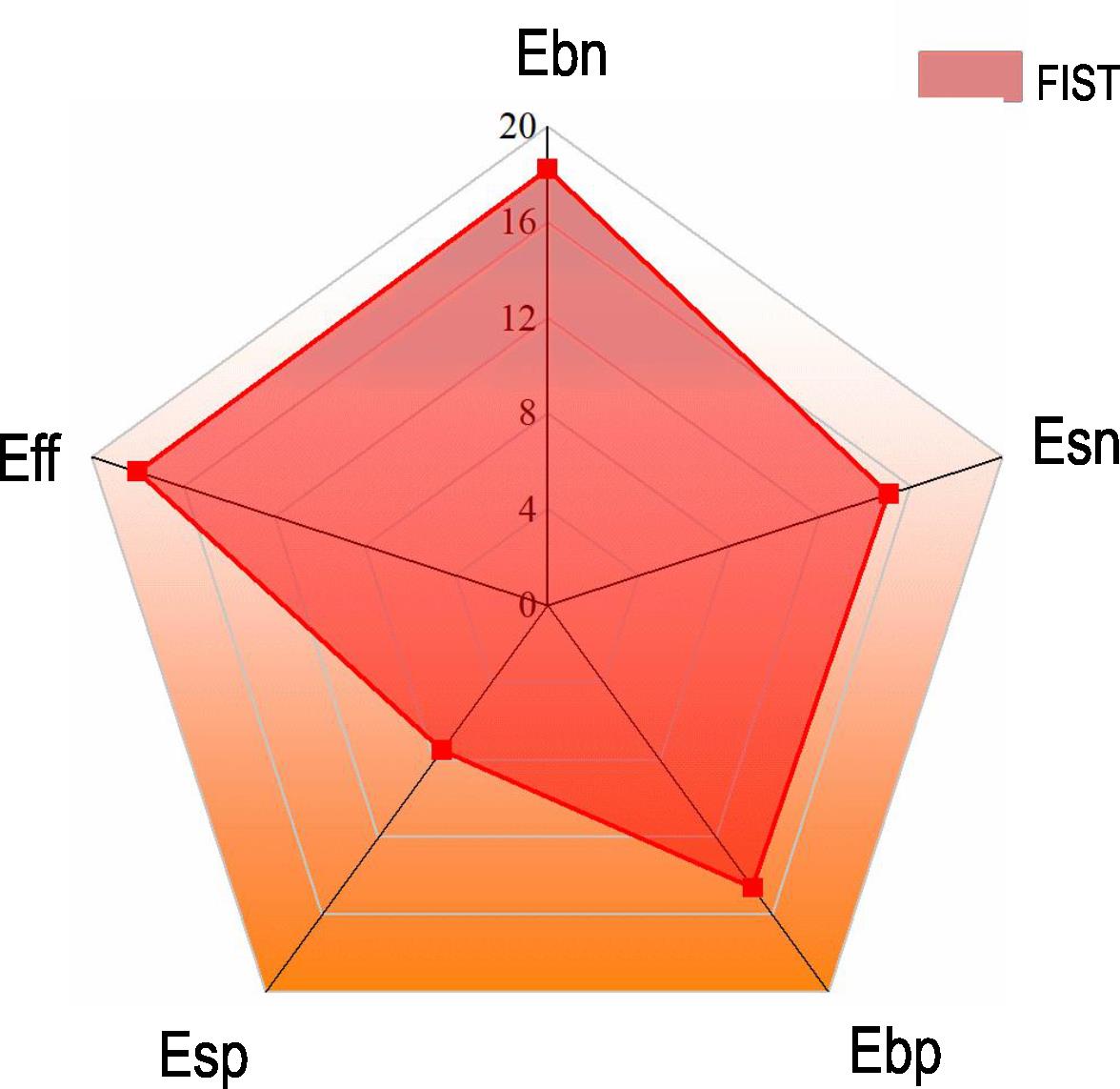

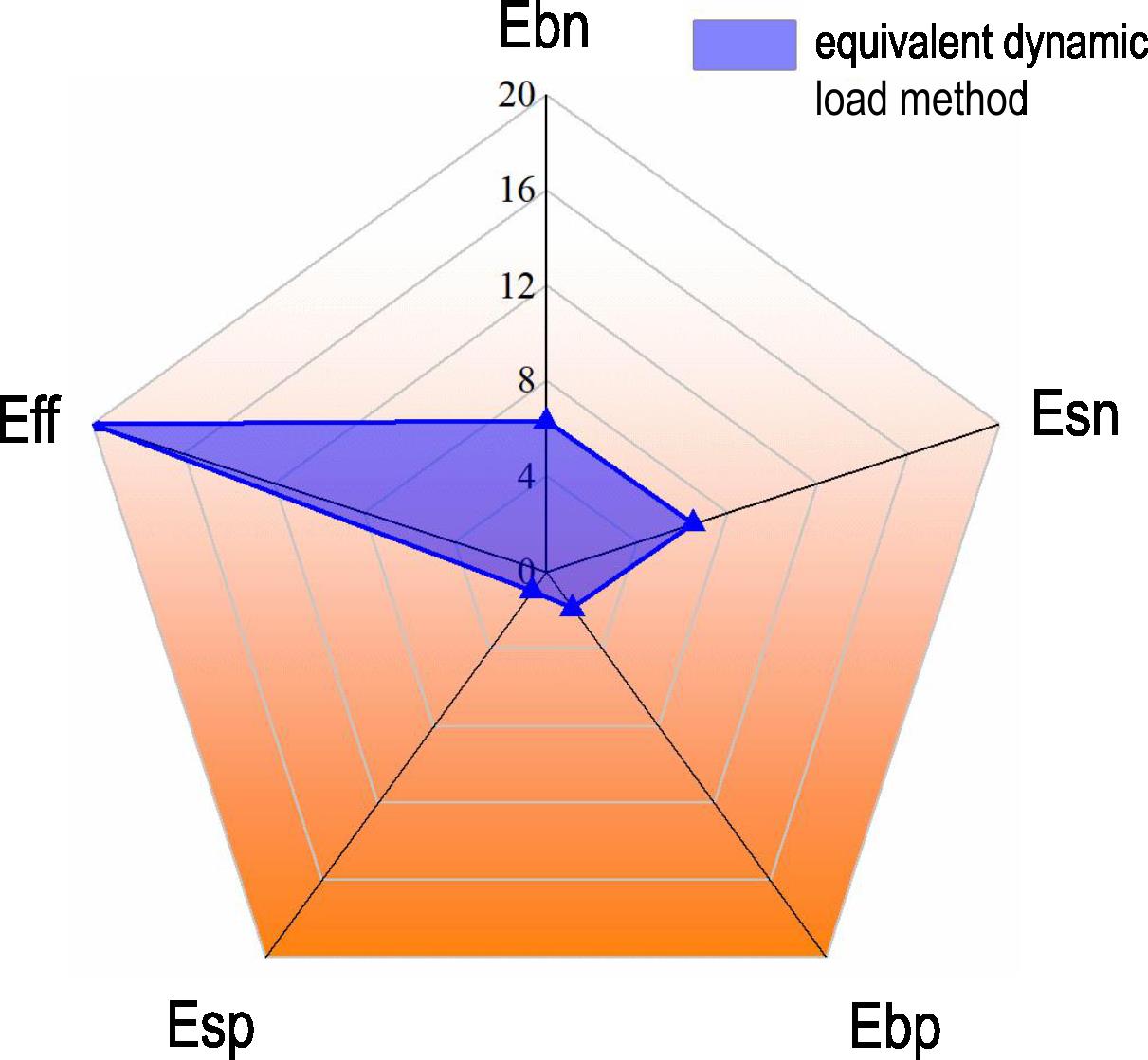

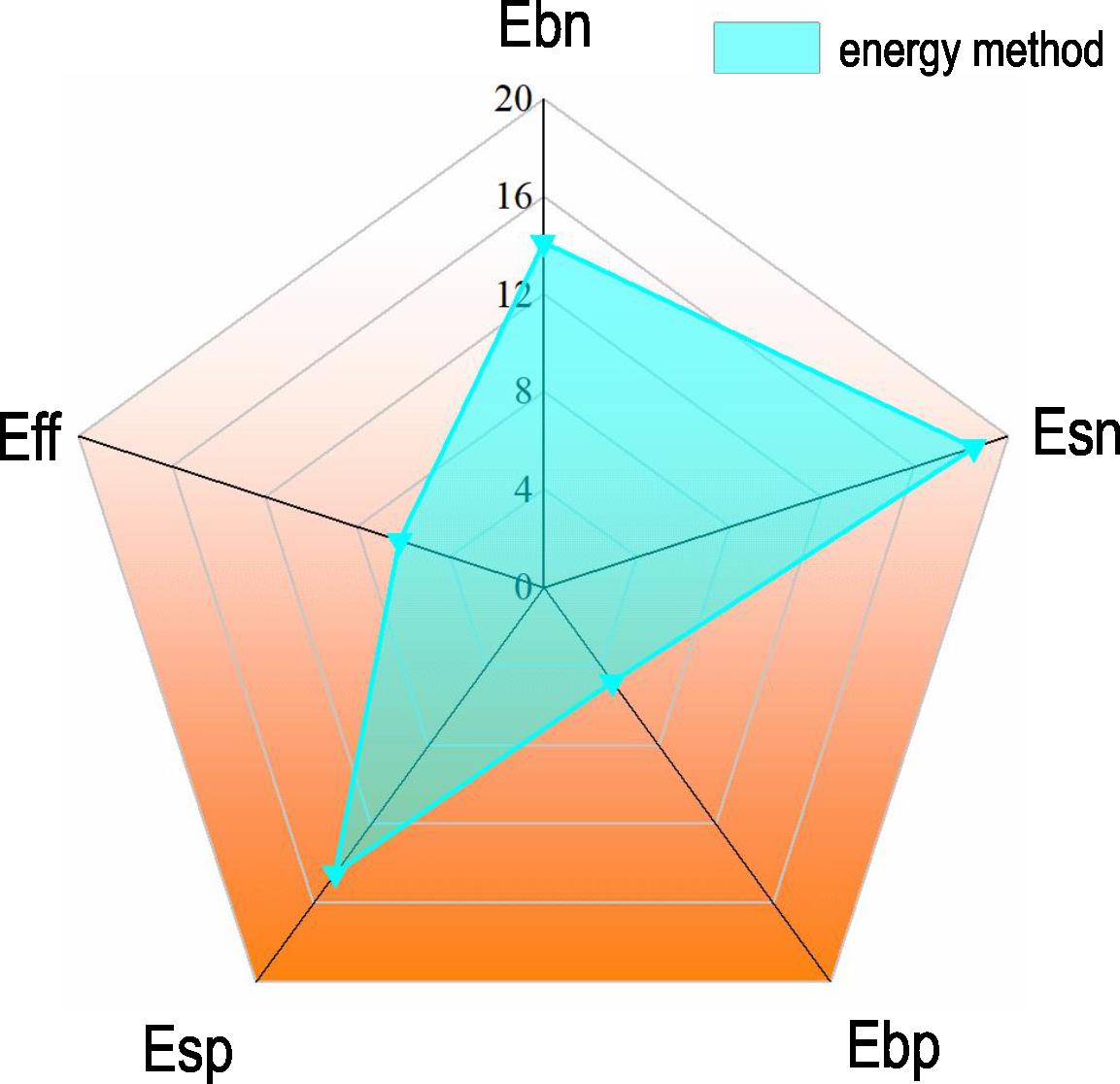

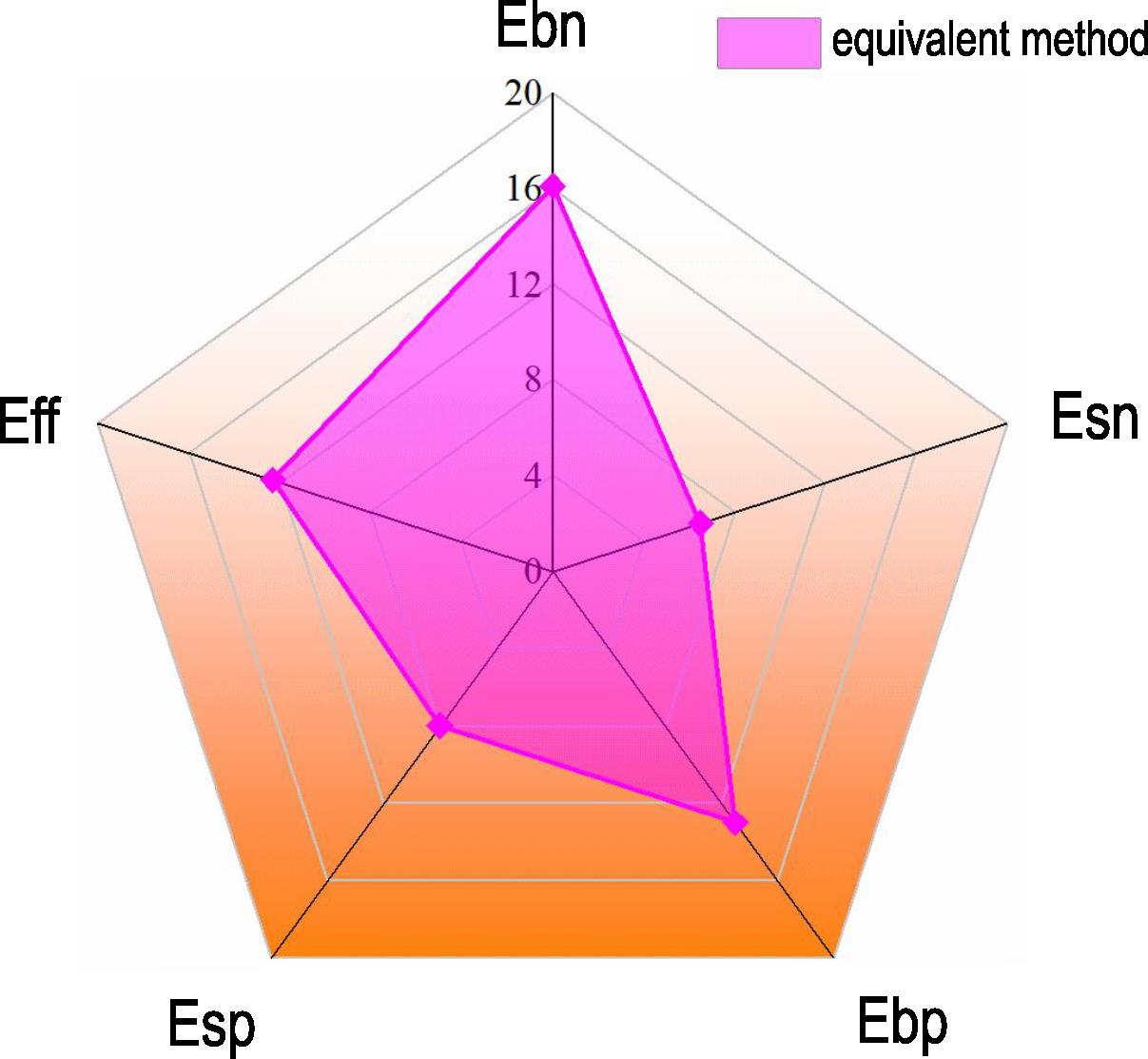

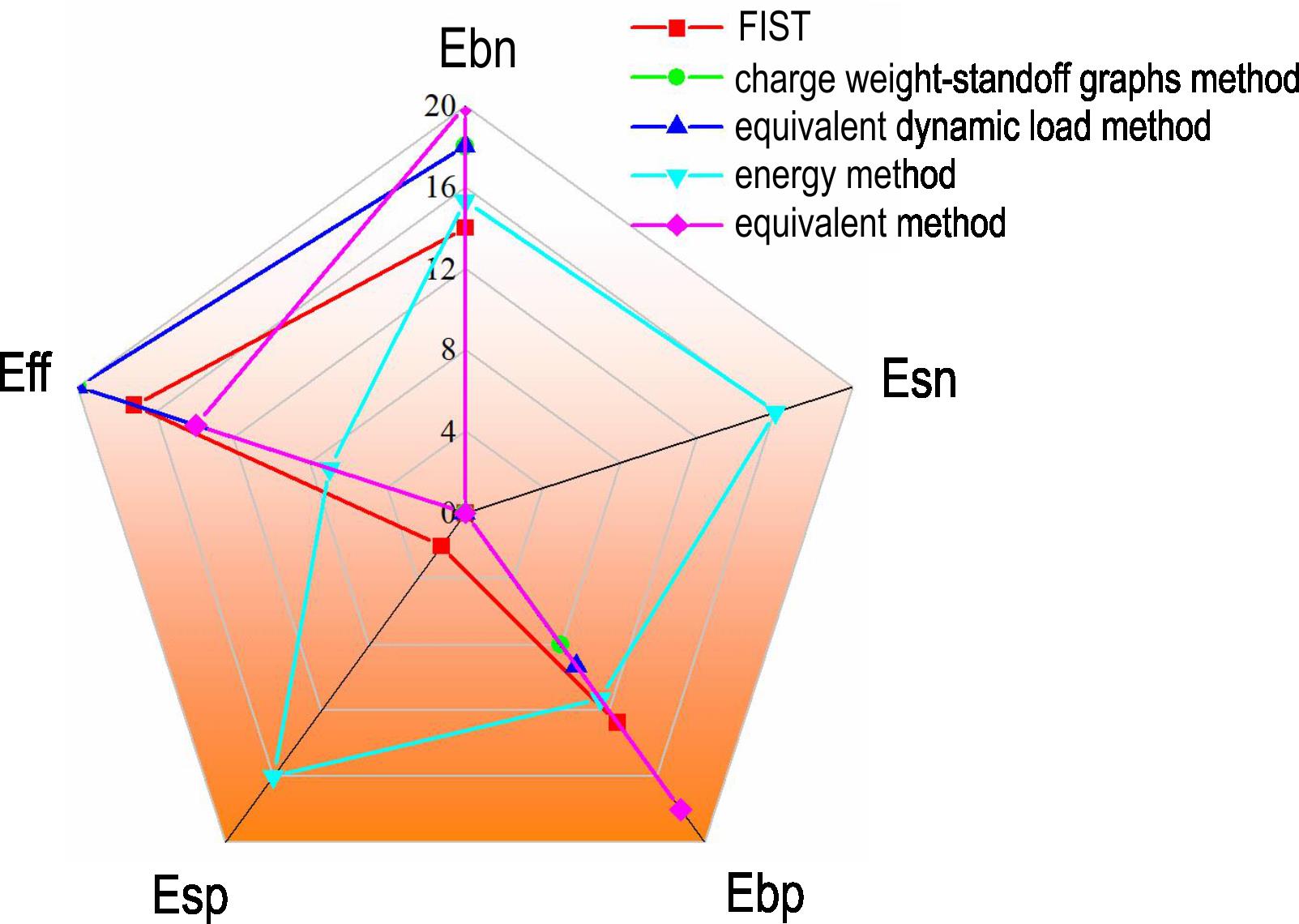

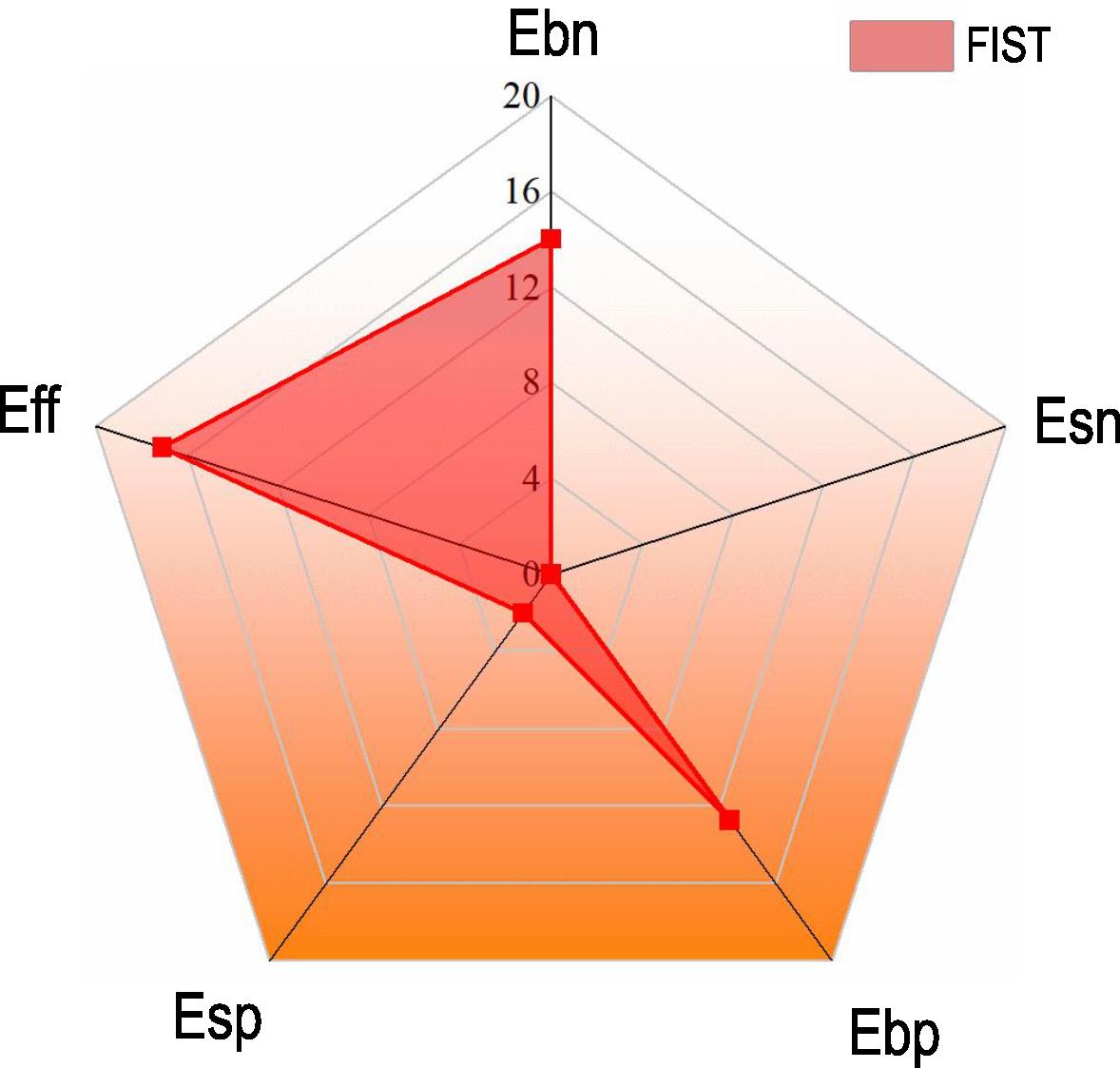

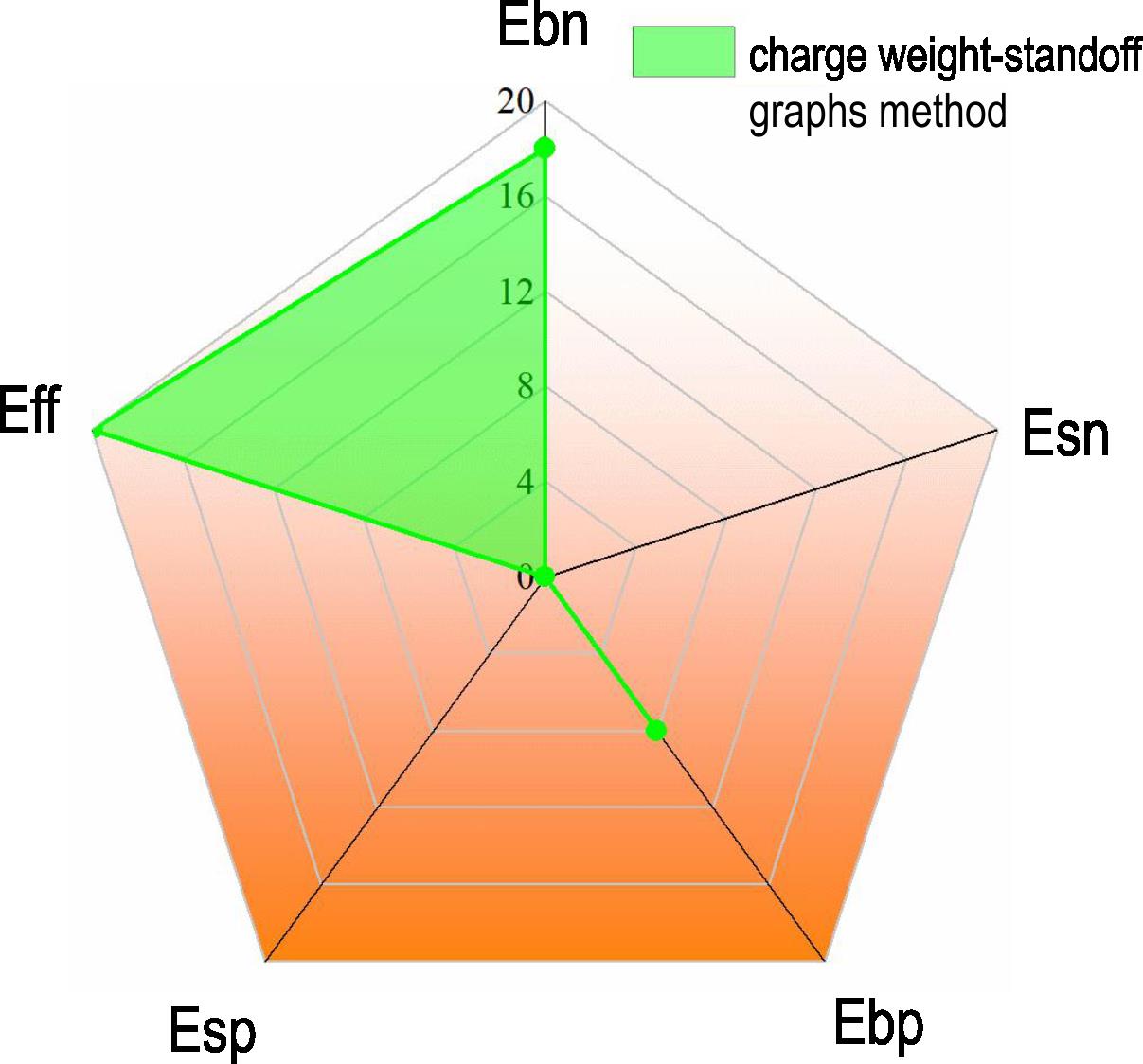

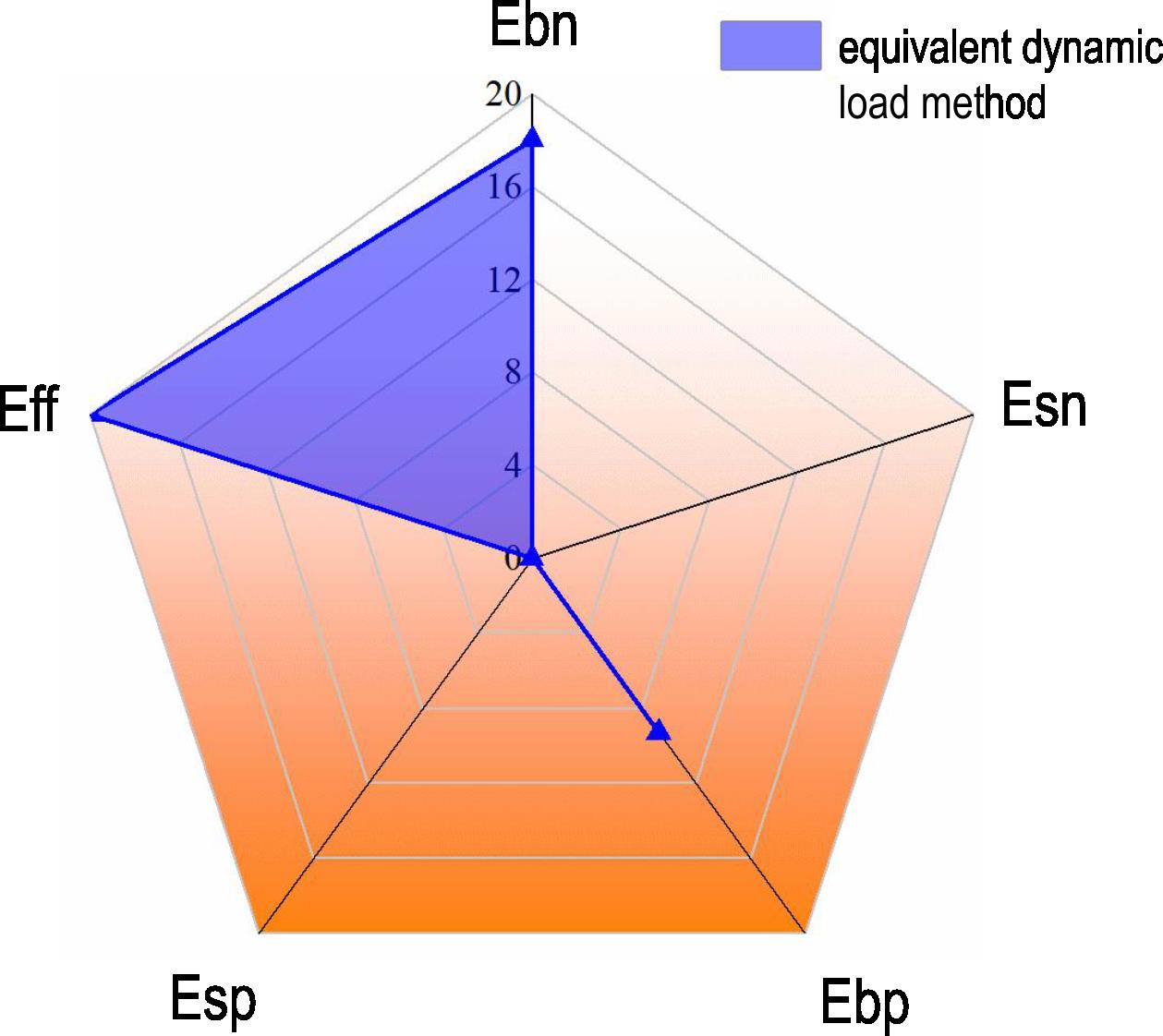

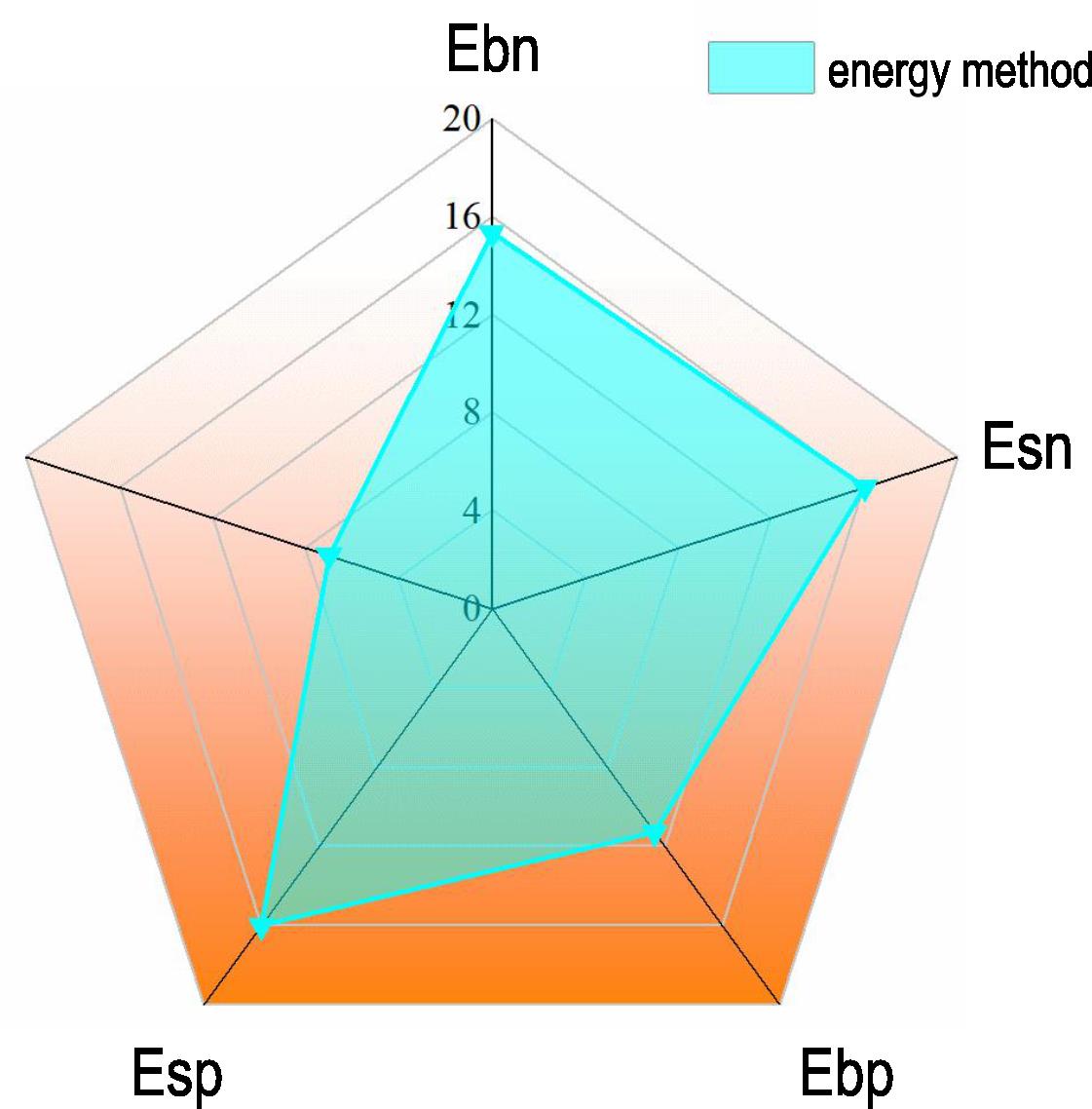

摘要:近年来,基于工程经验的快速计算方法逐渐成为建筑结构内部爆炸毁伤评估的重要工具之一。为综合评估5种典型快速计算方法(FIST方法、等效当量-爆炸距离图表法、等效动载法、能量法以及等效当量法),开展了2种工况下3层足尺砖混建筑内爆试验。采用上述5种快速计算方法对不同爆炸工况下的建筑内爆毁伤进行评估,提出了五维计算能力评价指标及打分规则,基于此对比分析了各快速计算方法,讨论了其毁伤评估能力差异的原因,并给出了具体改进建议。结果表明:等效当量-爆炸距离图表法对建筑结构内部爆炸毁伤评估适用性较差;FIST方法、等效当量法对砖墙构件计算精度较高;能量法对楼板构件计算精度较高,但计算效率偏低;等效动载法计算效率较高,但计算精度偏低。充分考虑冲击波在复杂建筑结构内的传播规律,通过提高数值模拟规模修正当量传播系数是FIST类方法和等效当量类方法提高计算能力的主要途径。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

-

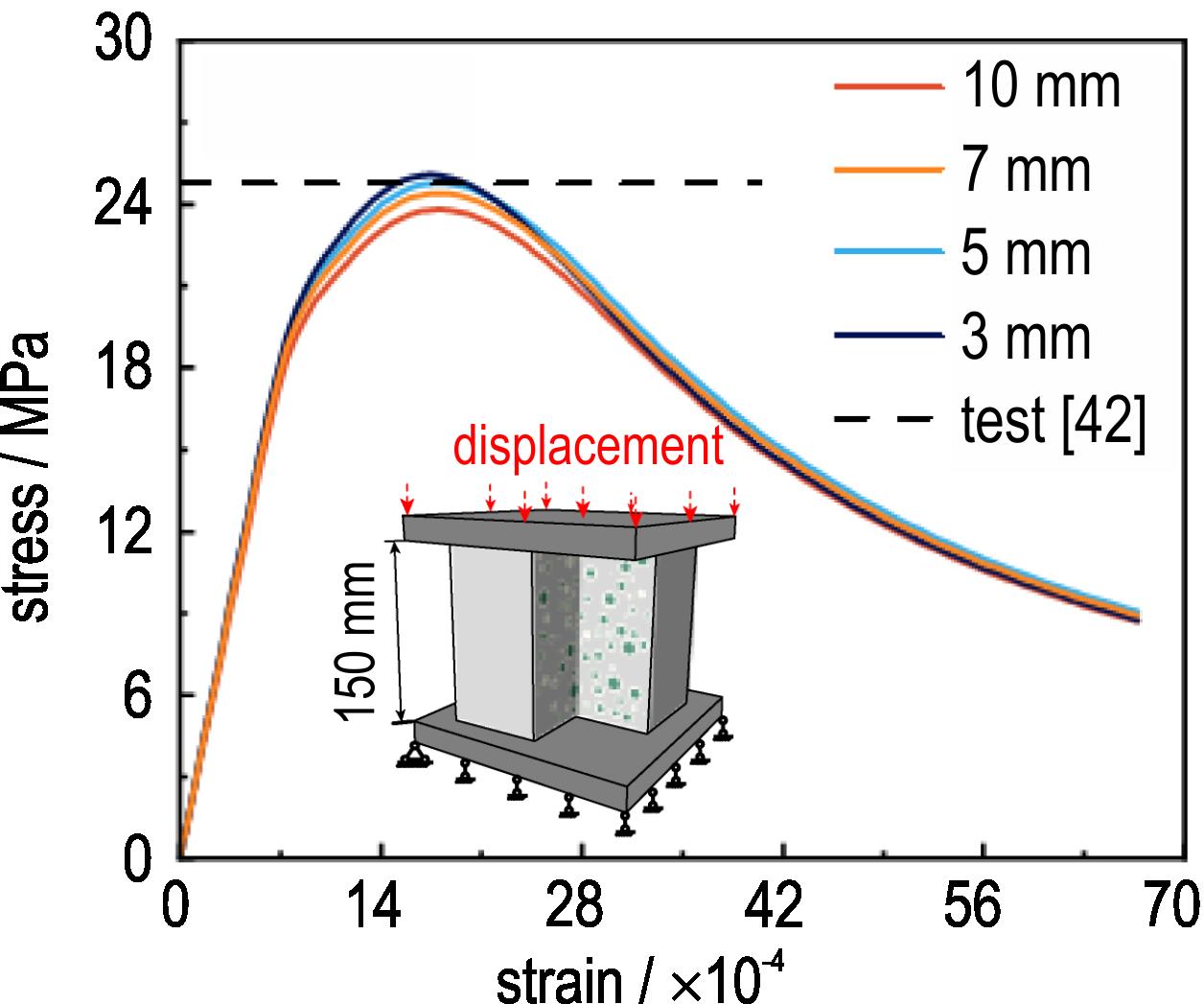

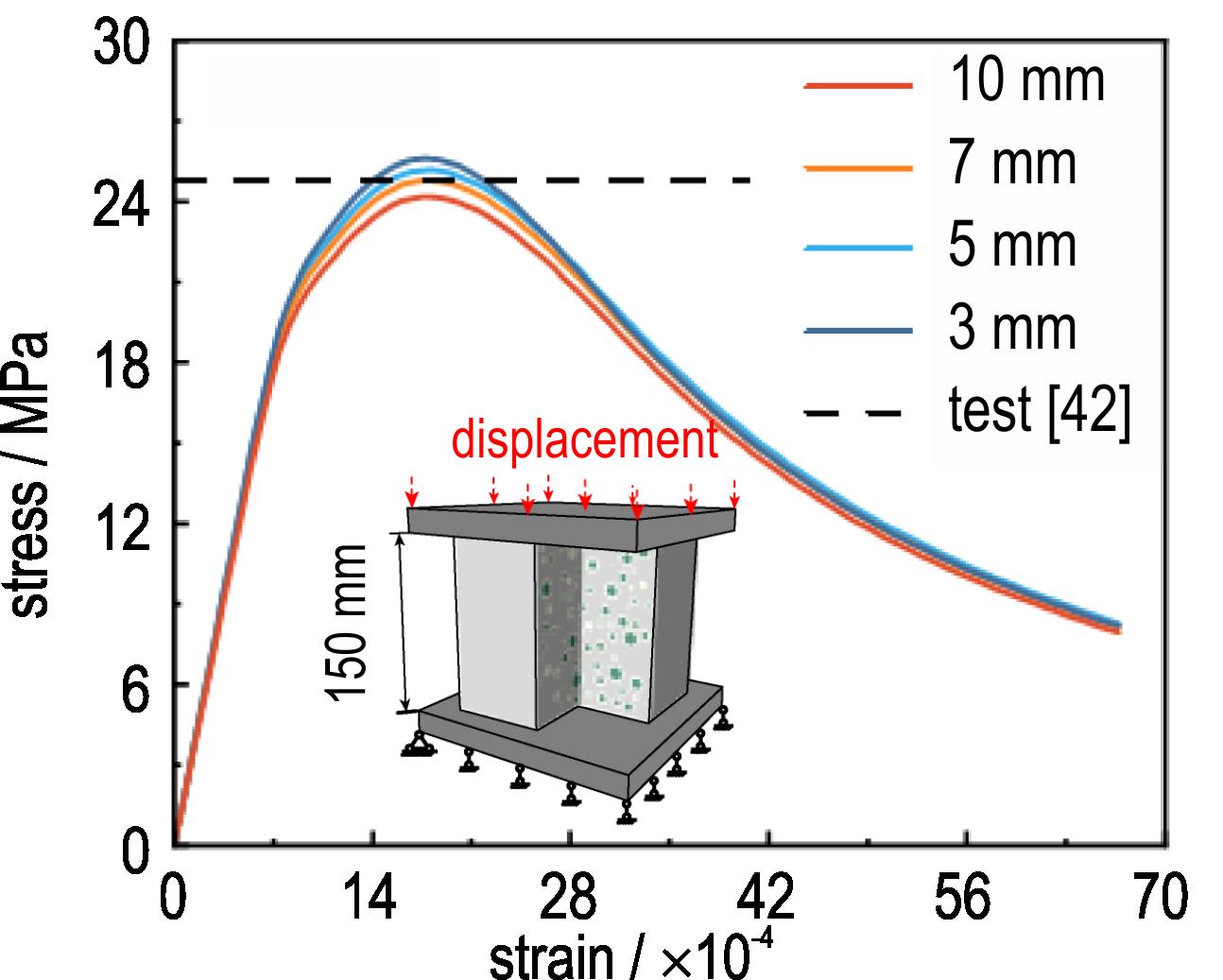

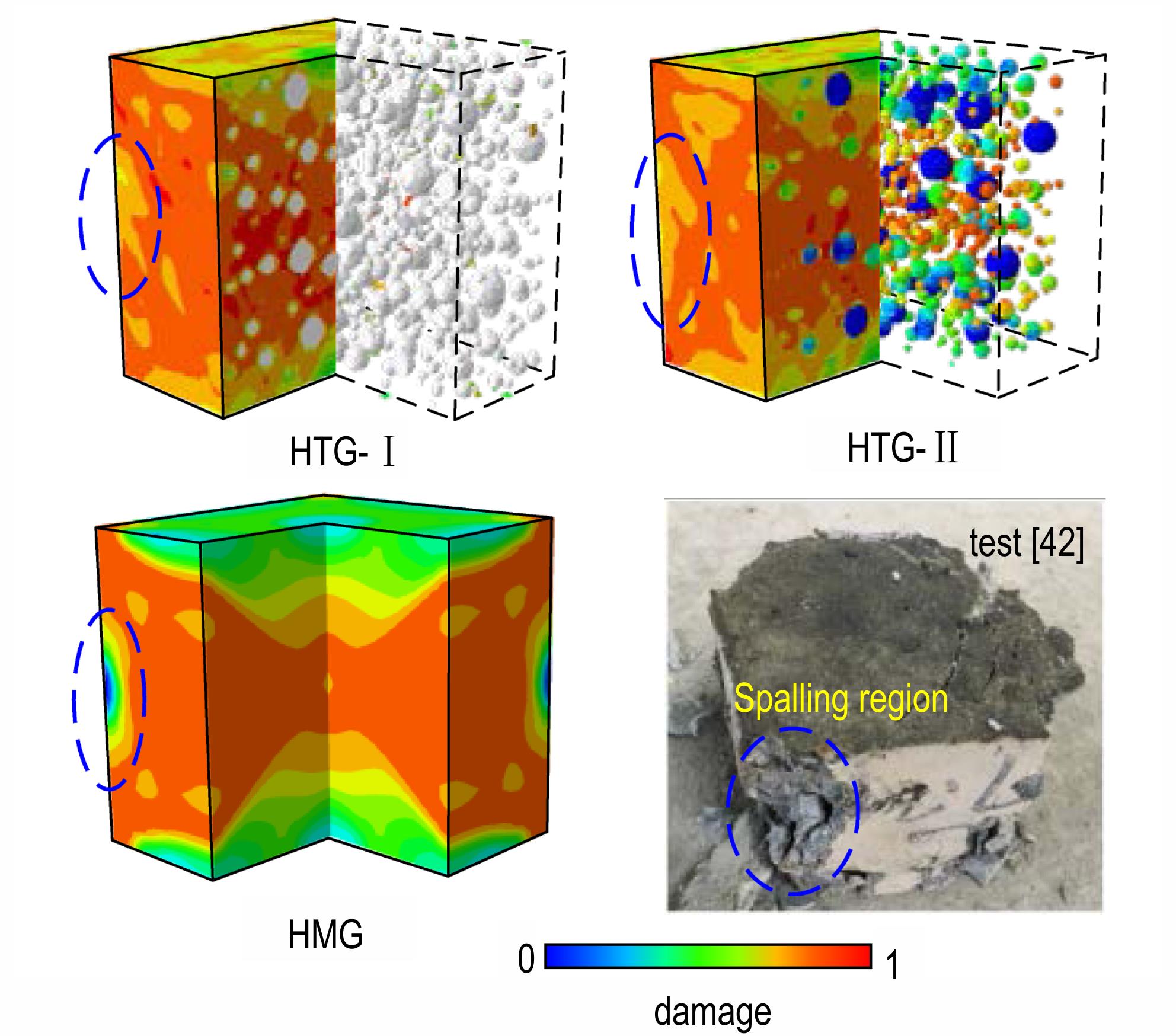

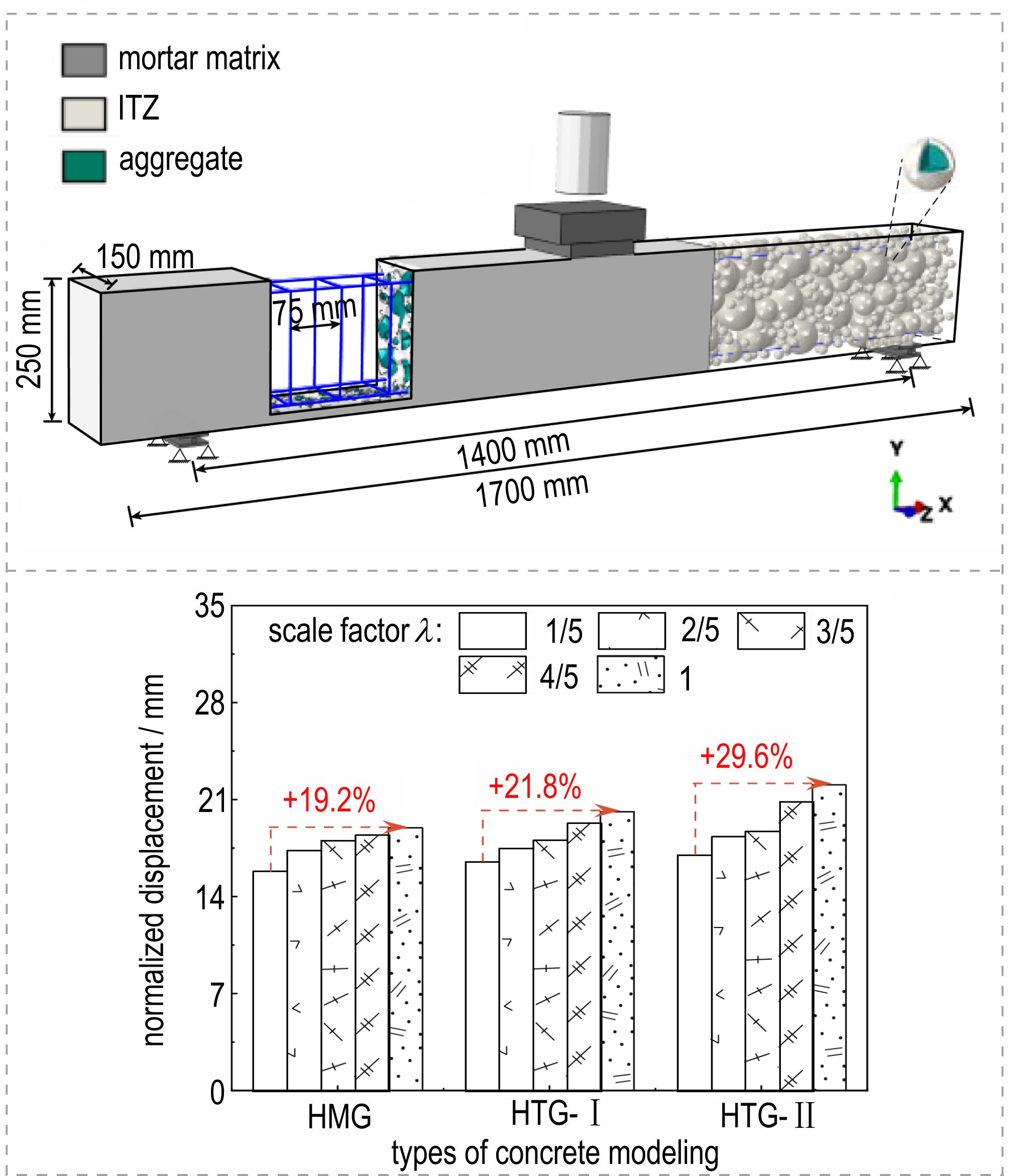

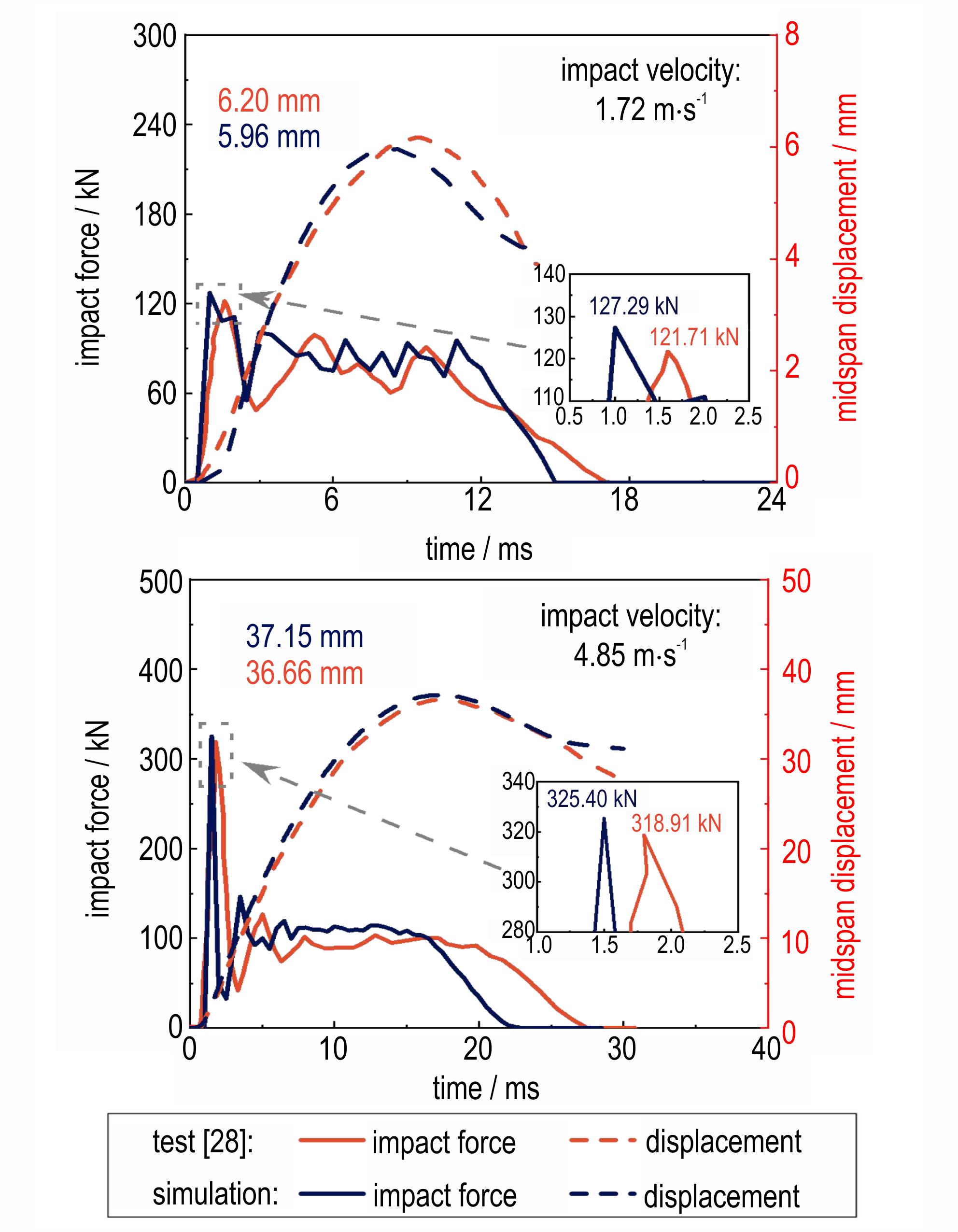

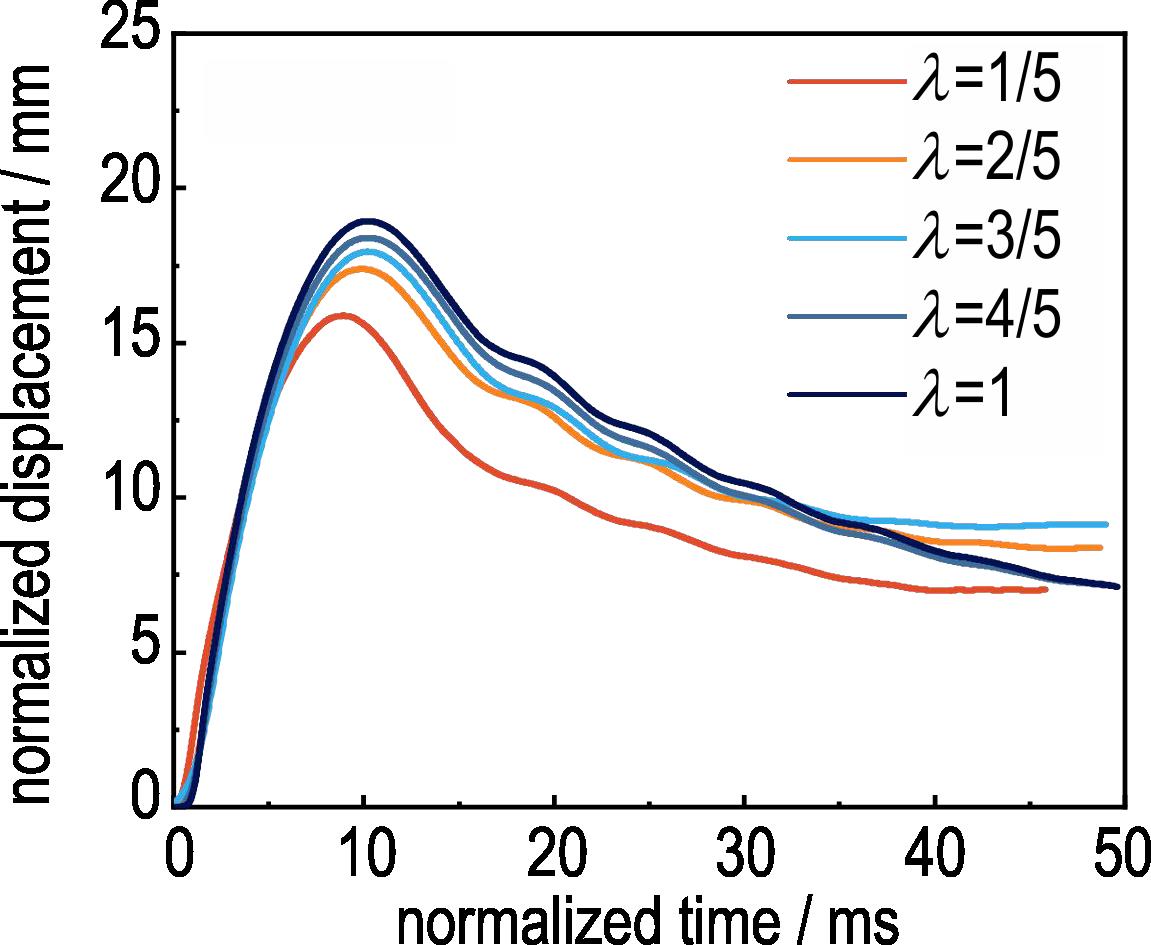

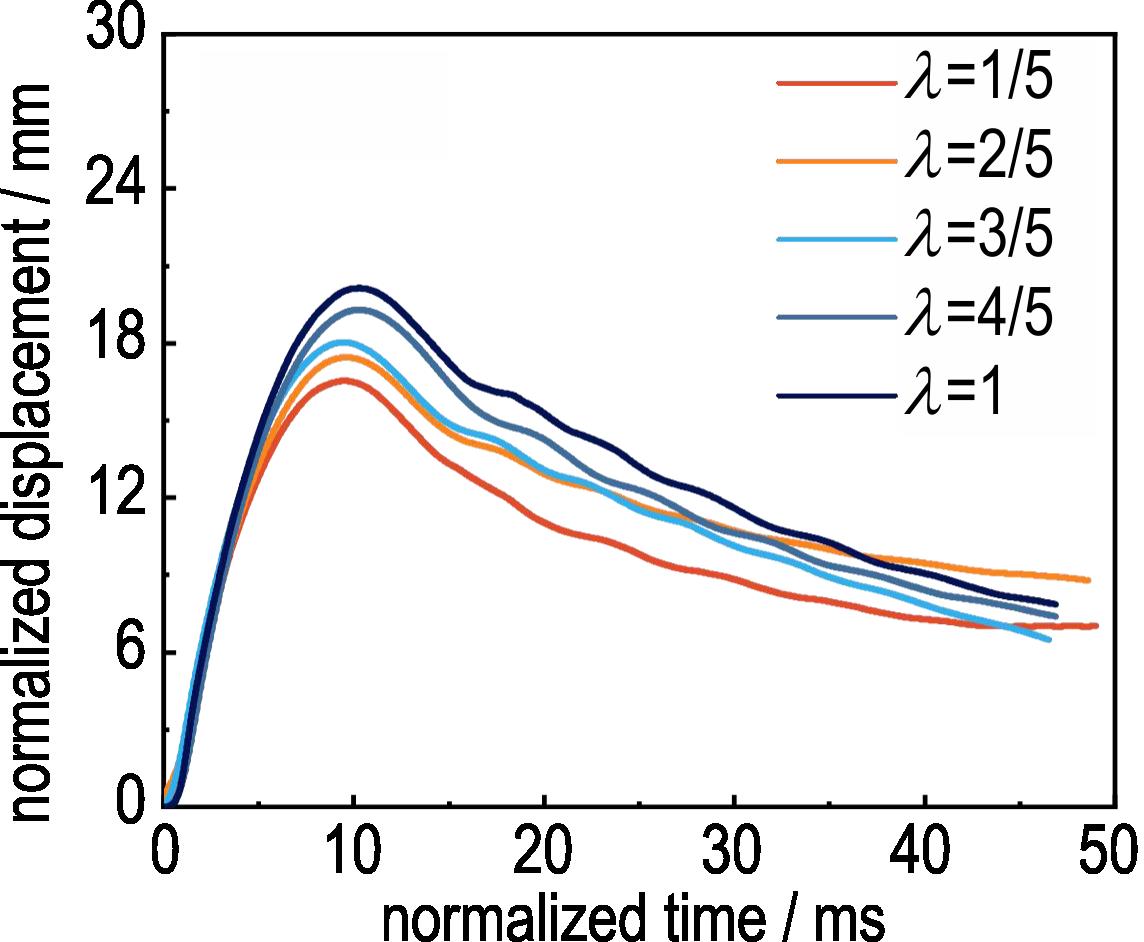

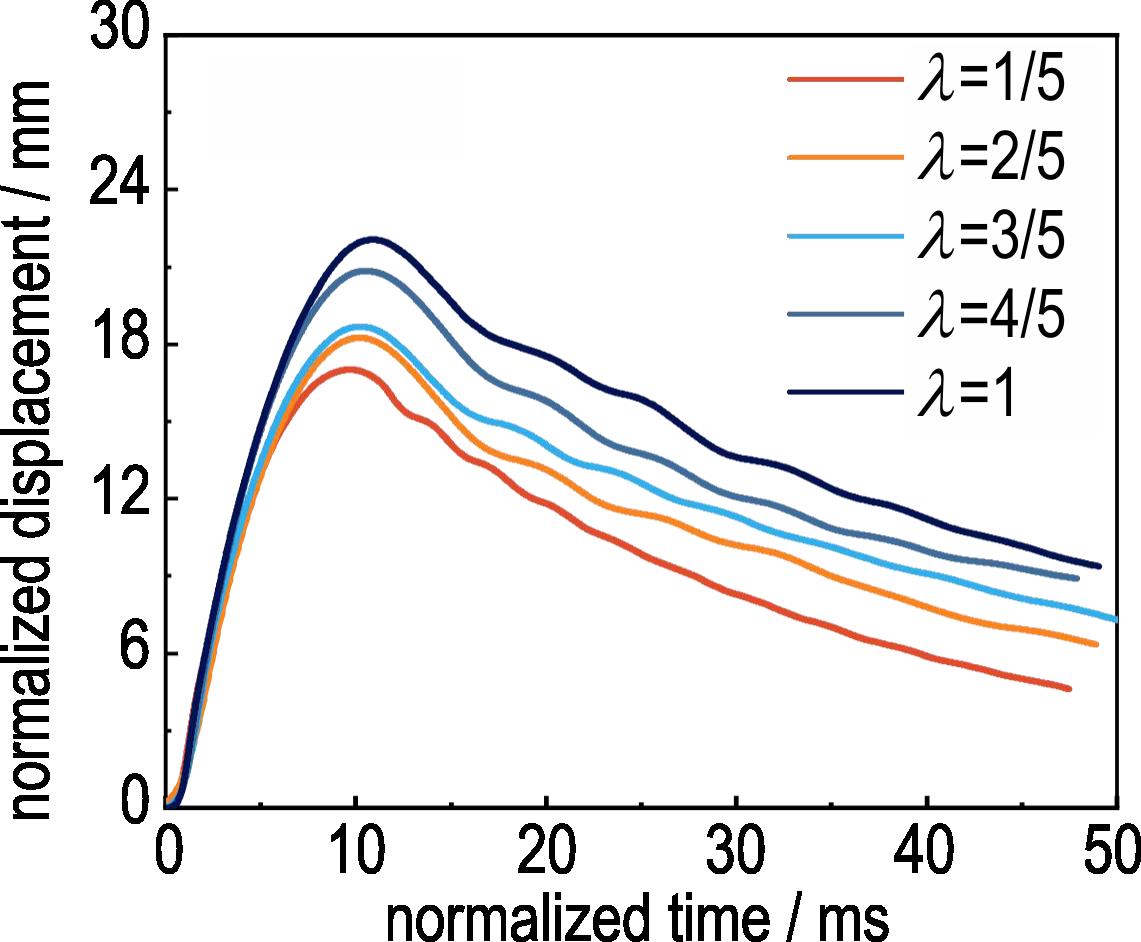

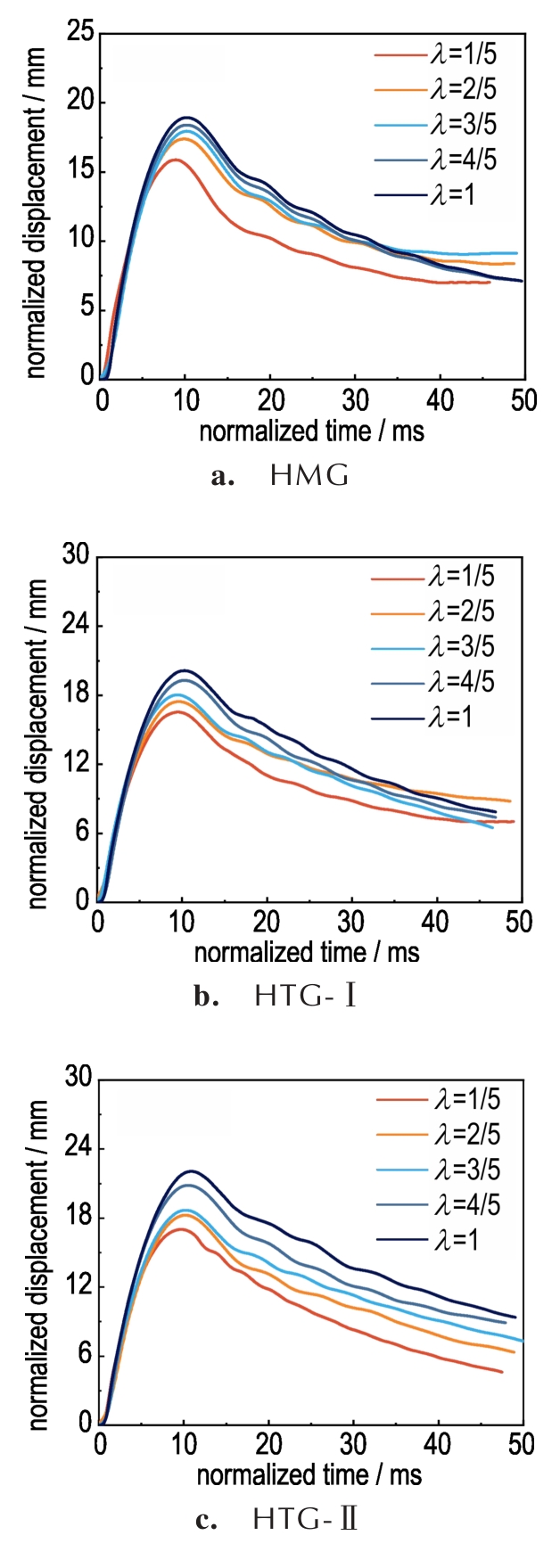

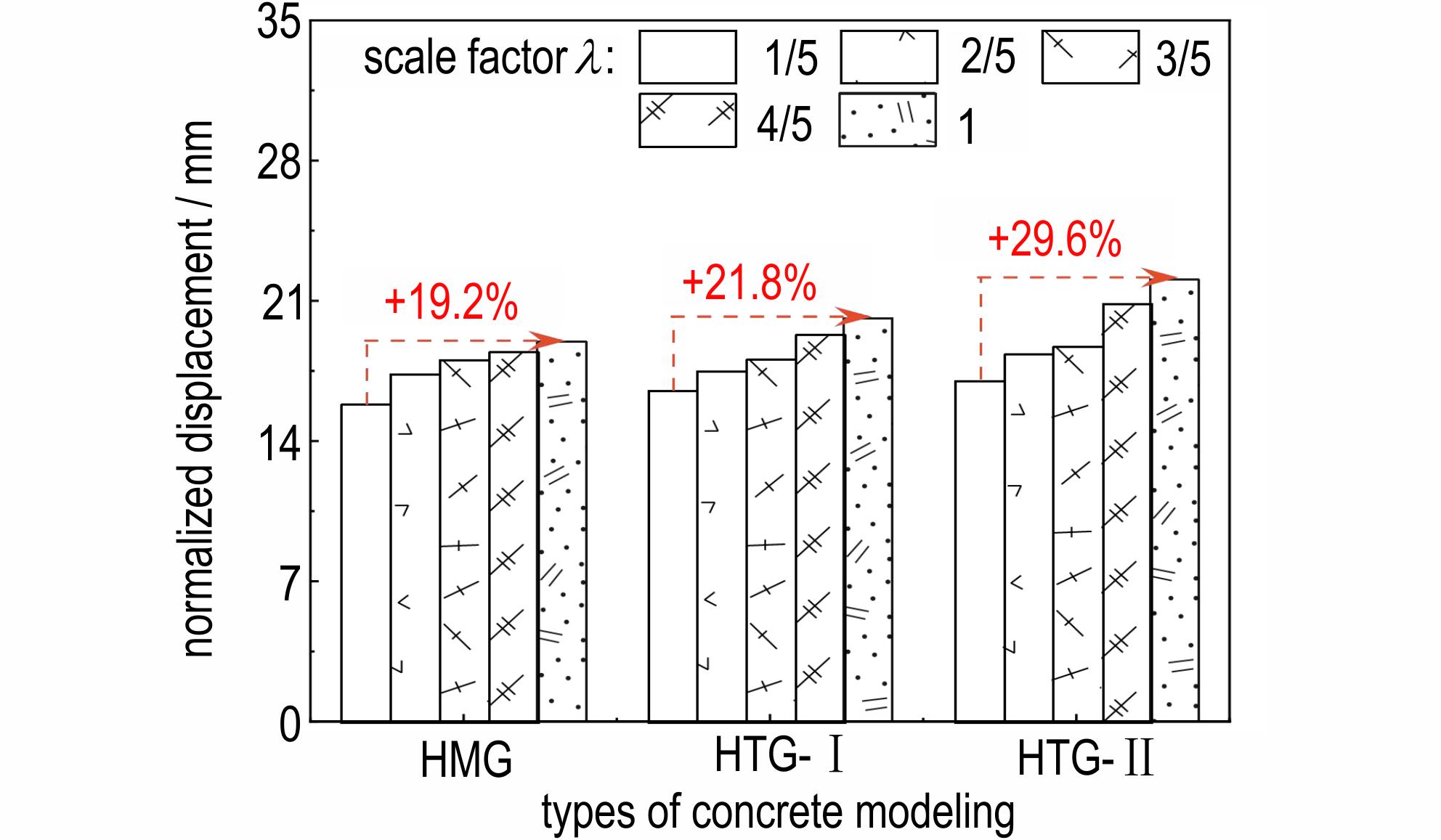

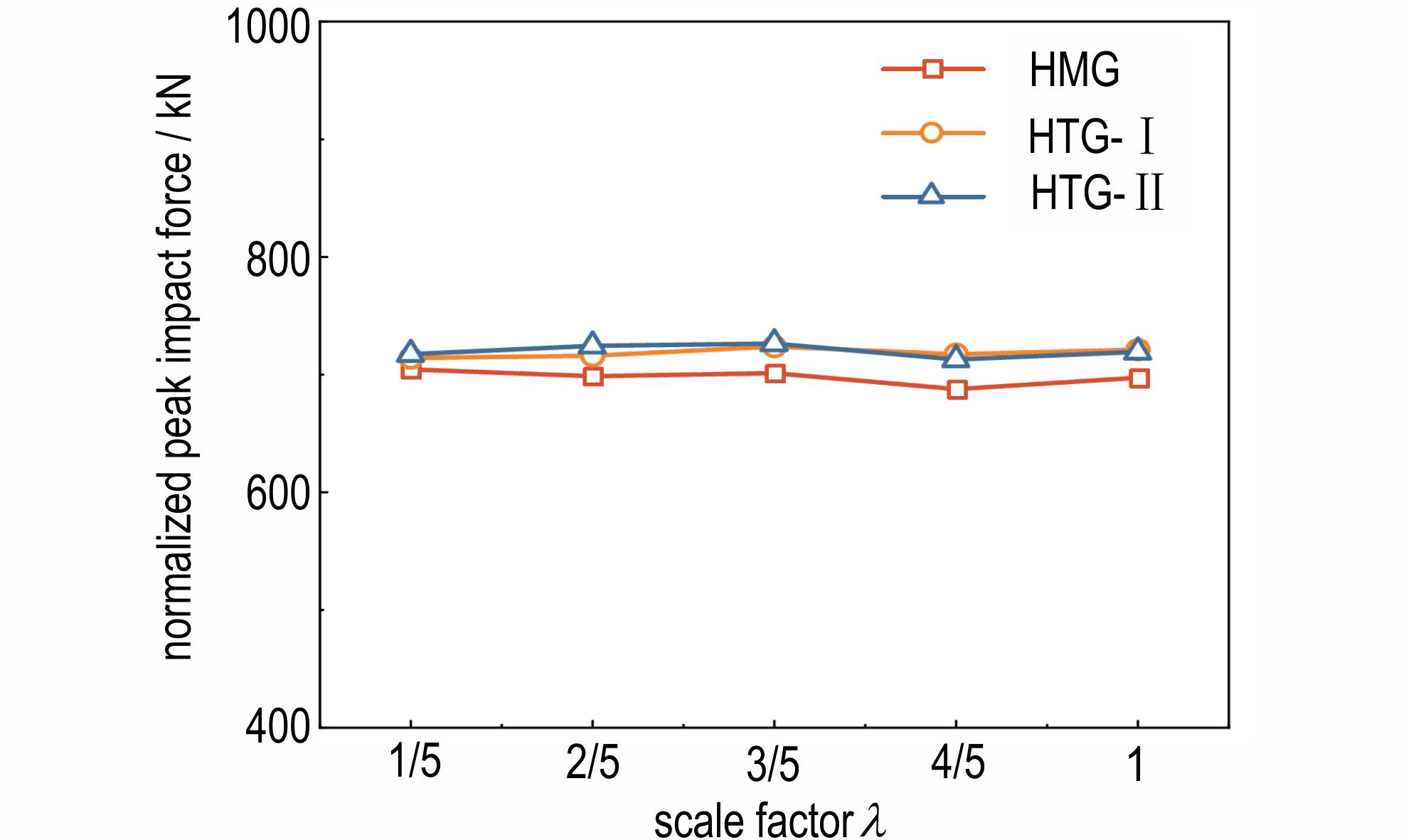

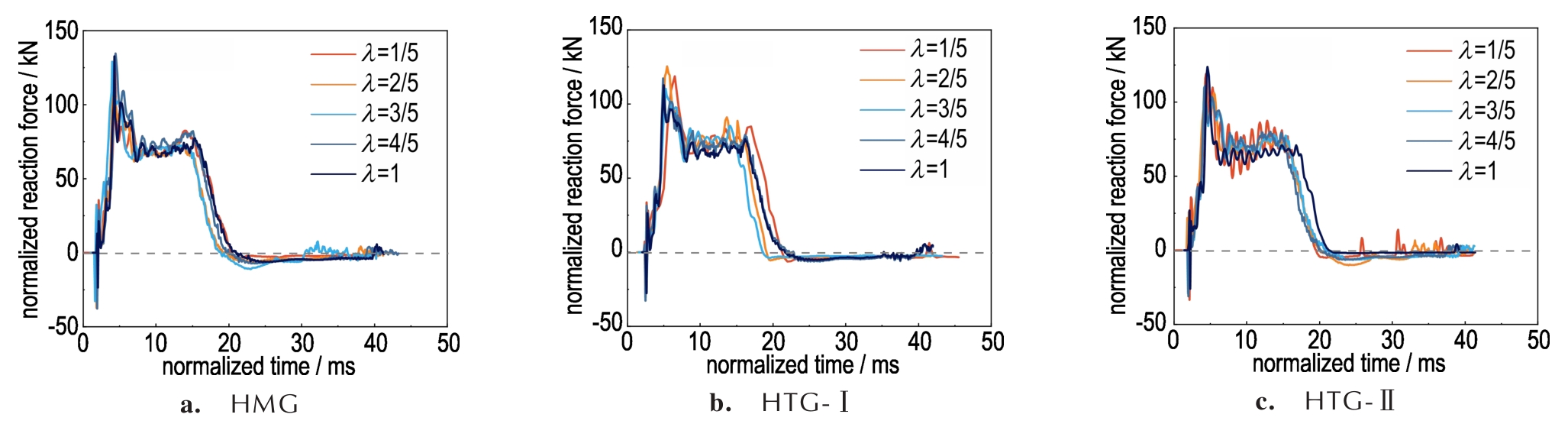

2025,33(7):751-765, DOI: 10.11943/CJEM2025066

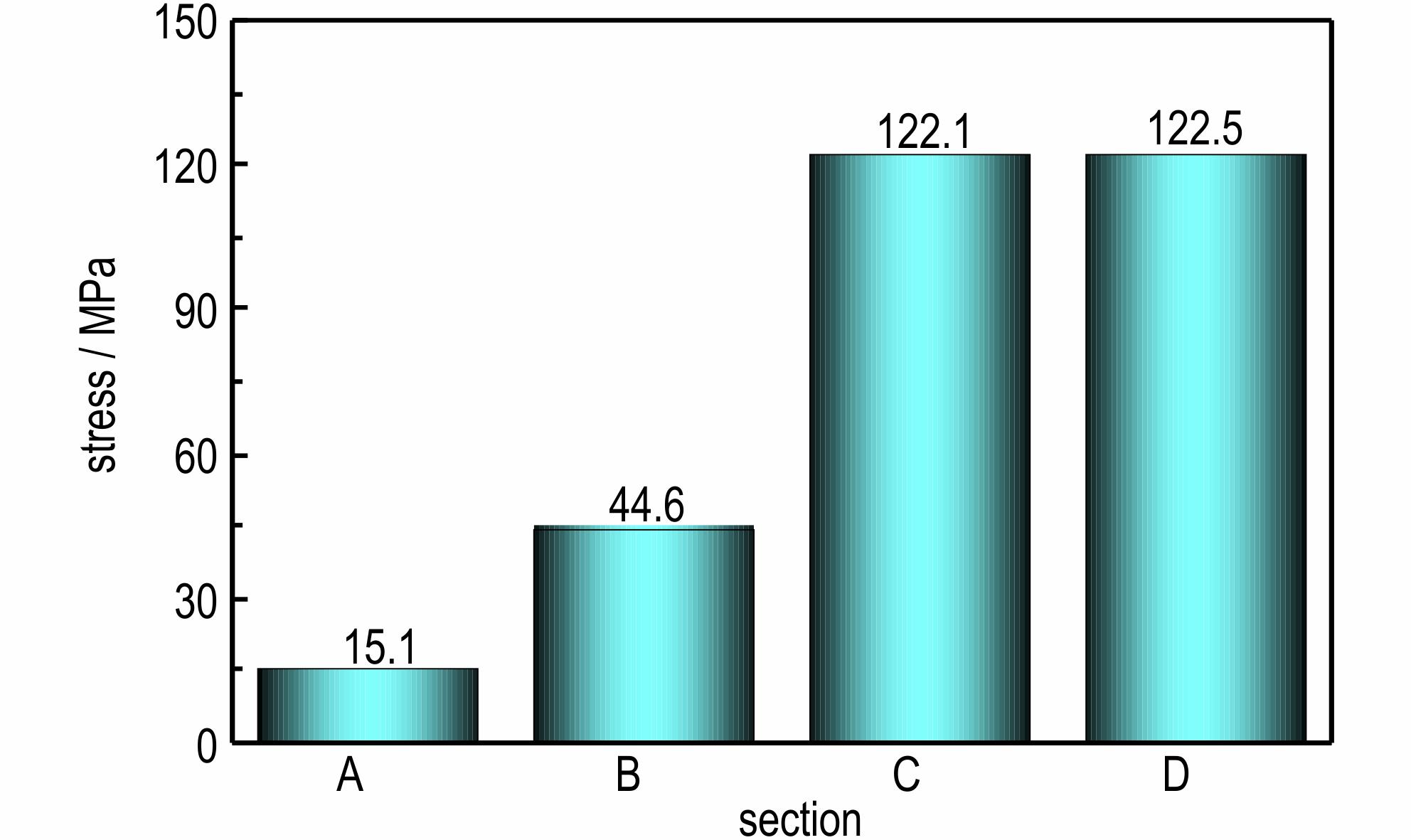

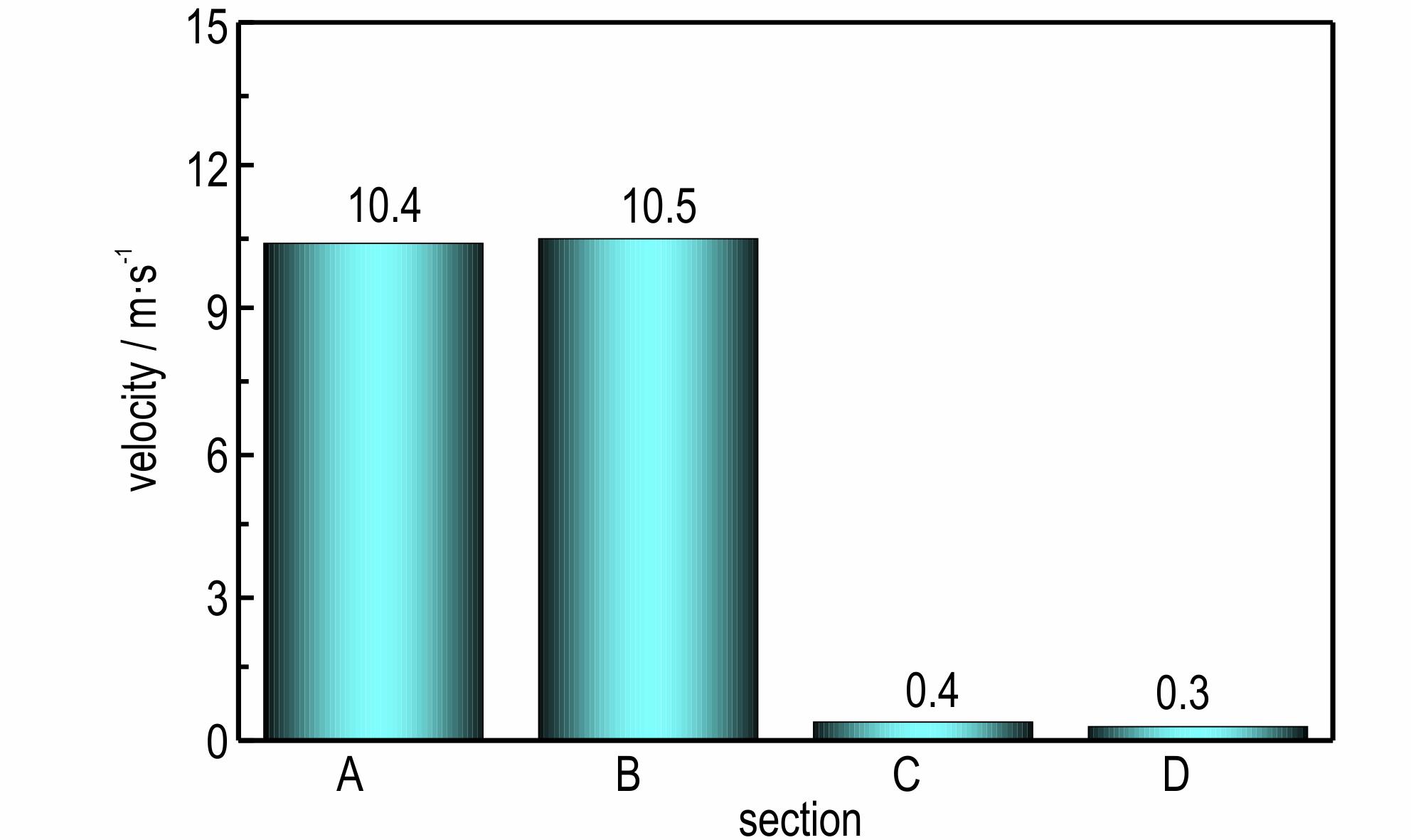

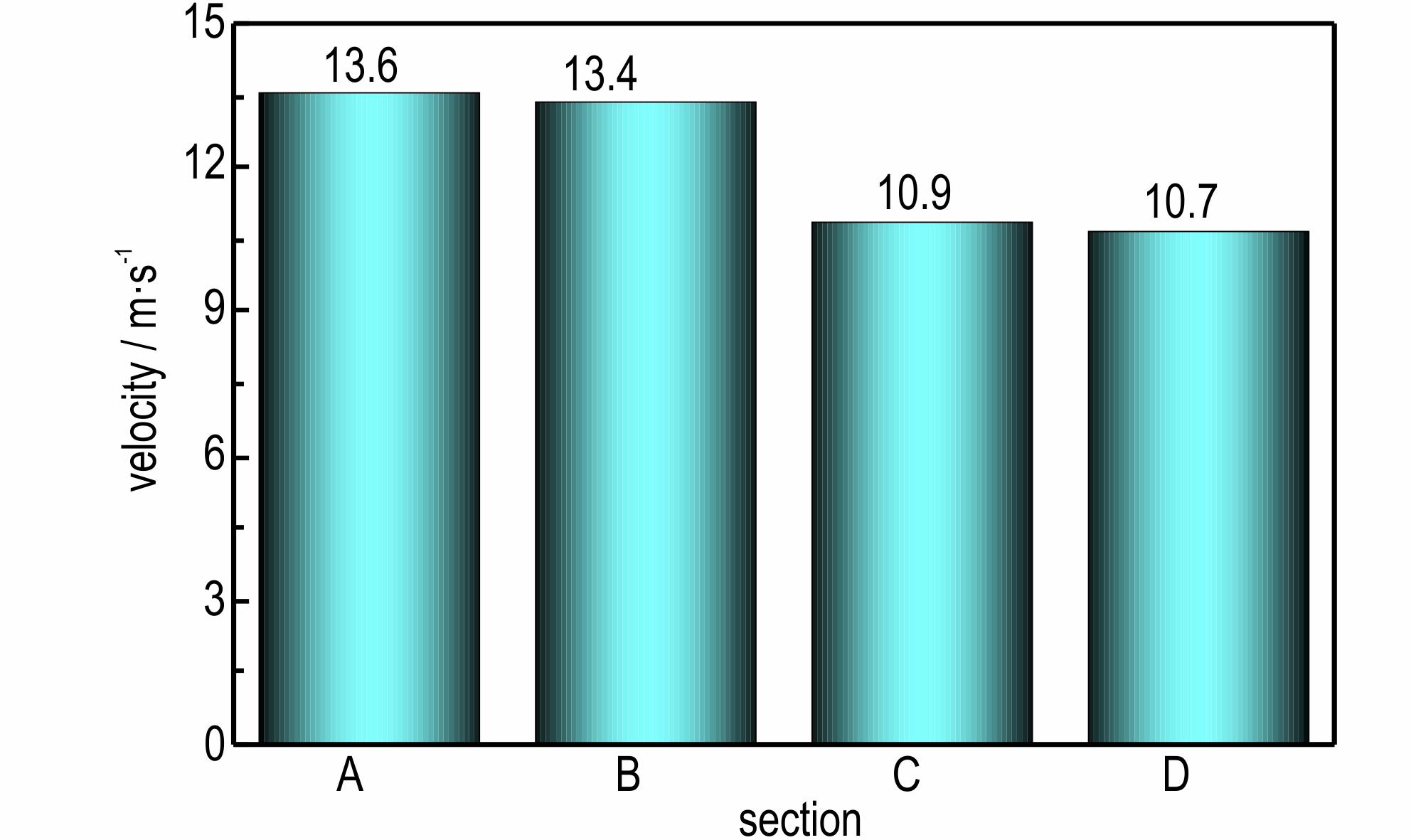

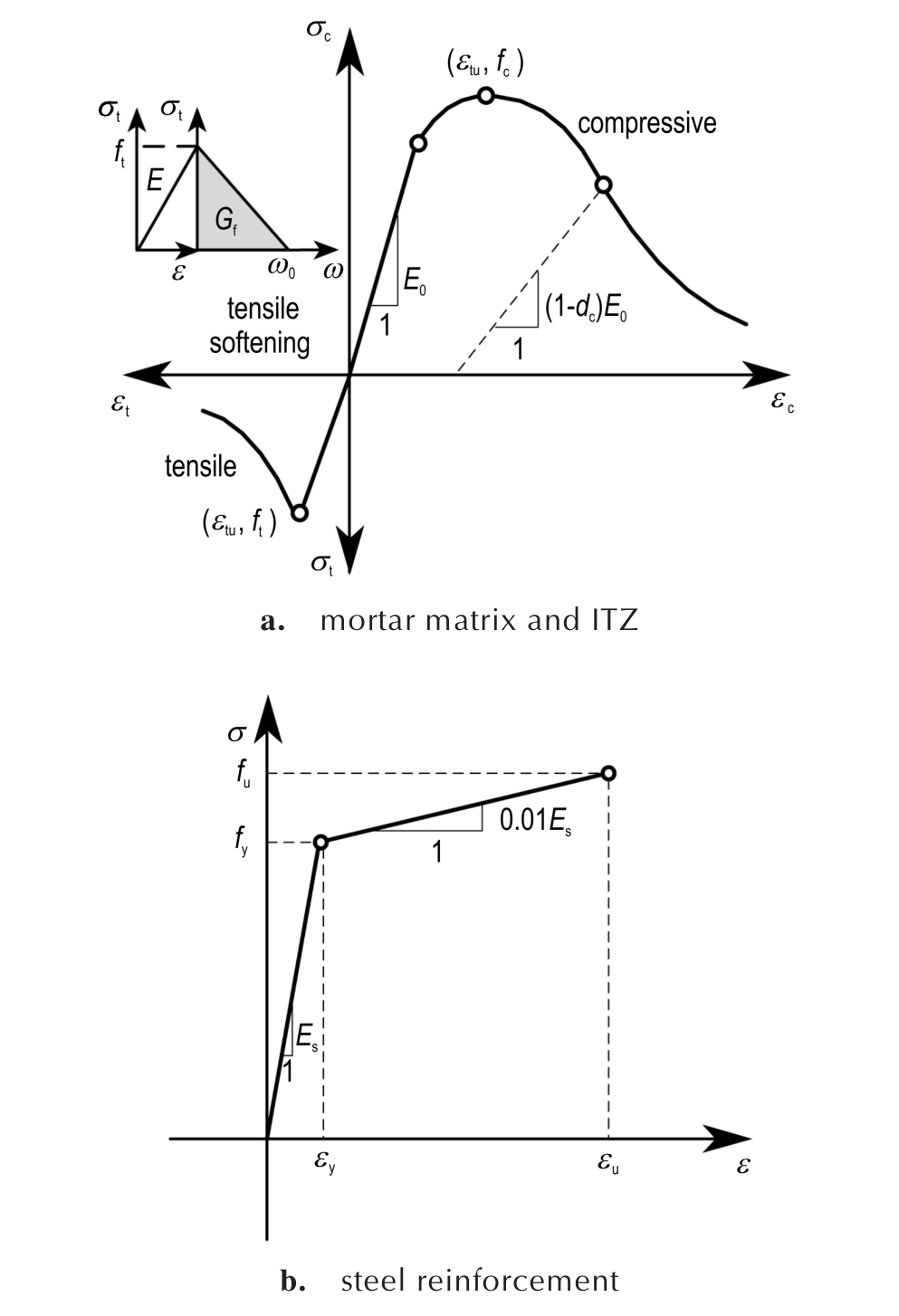

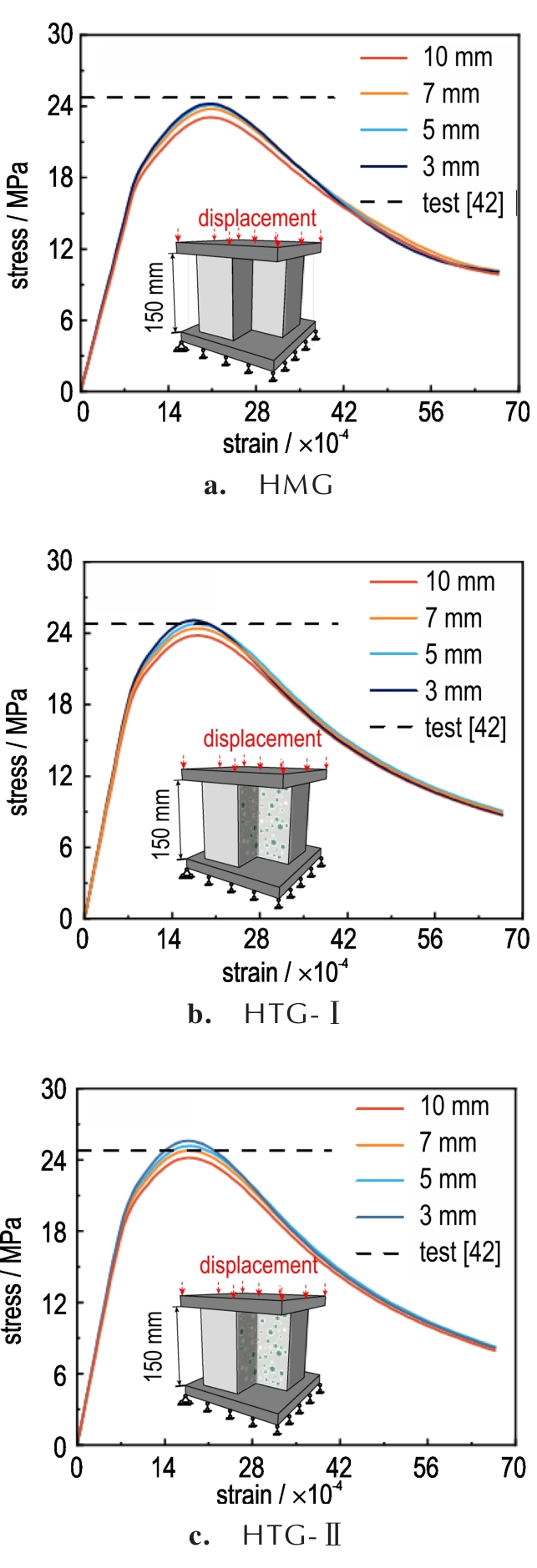

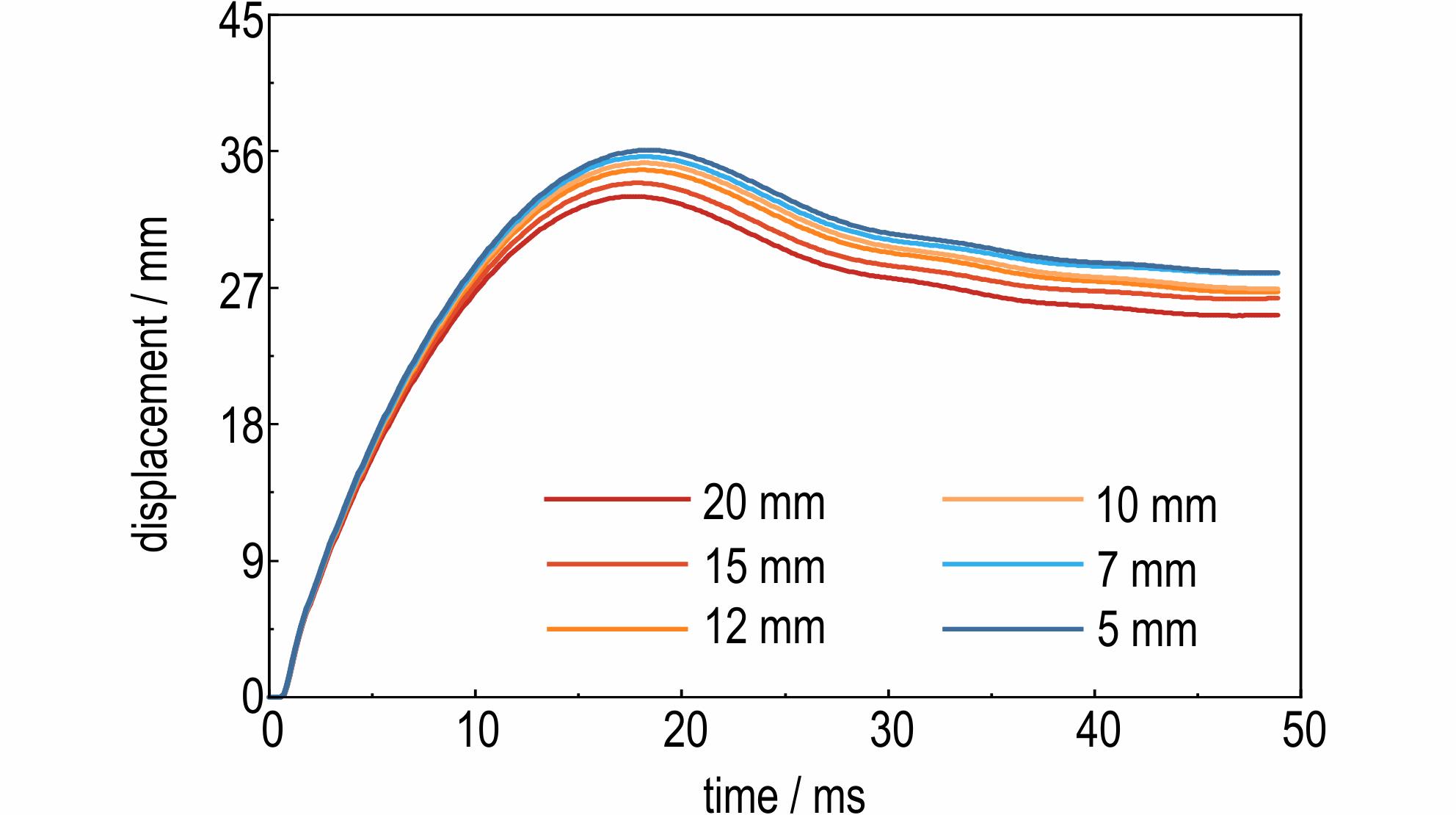

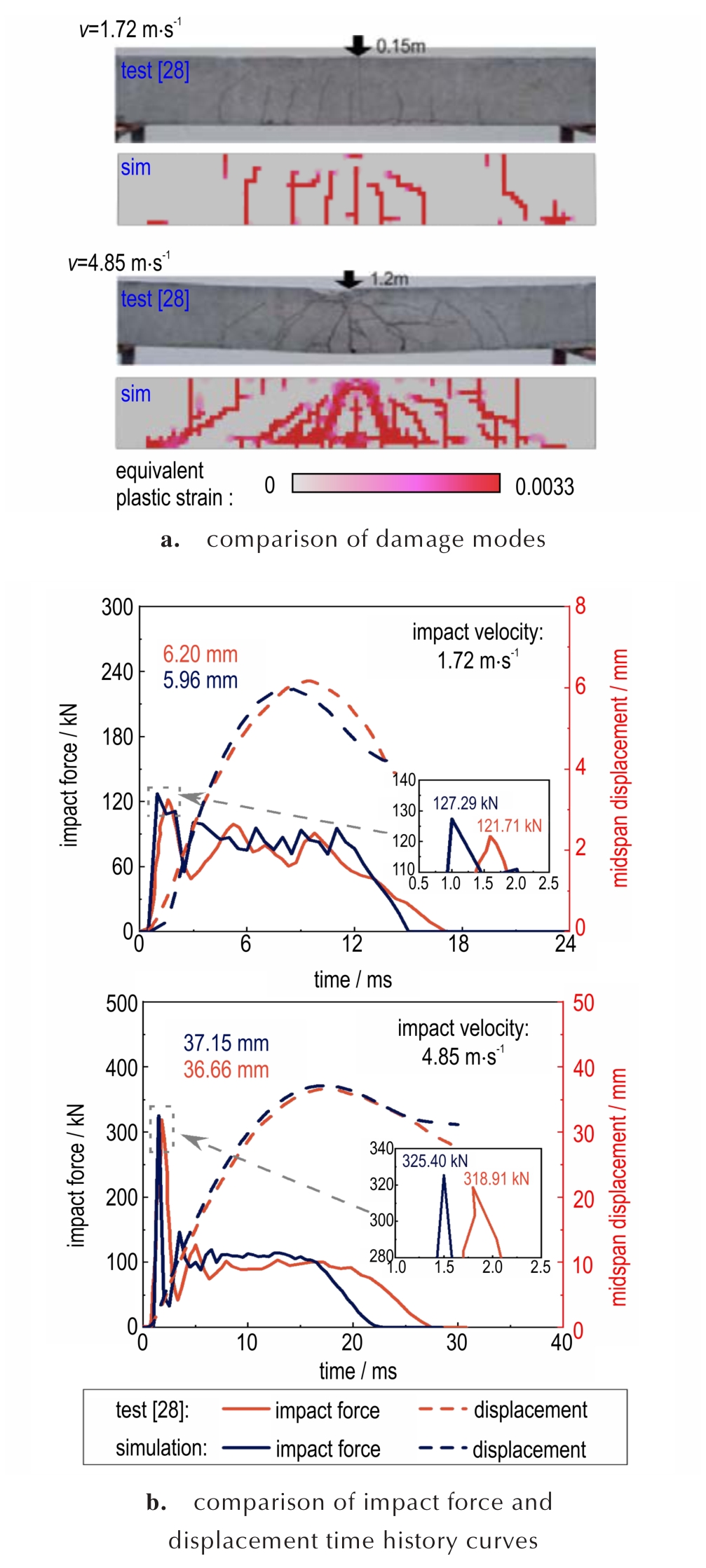

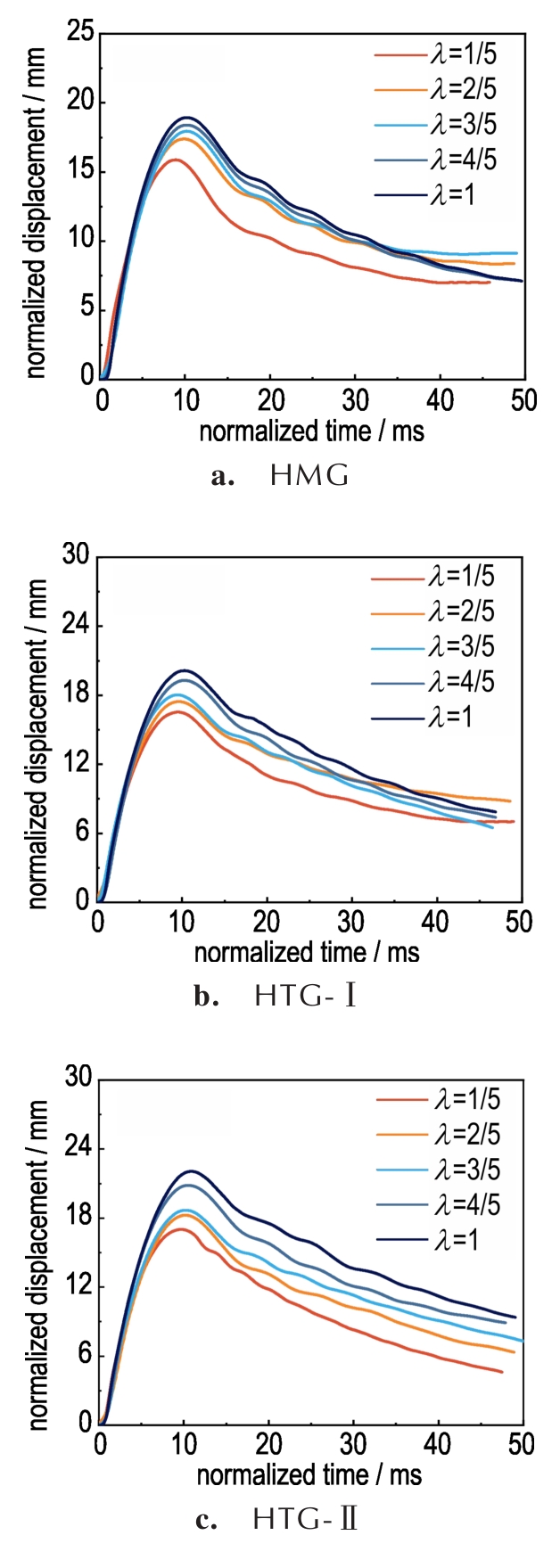

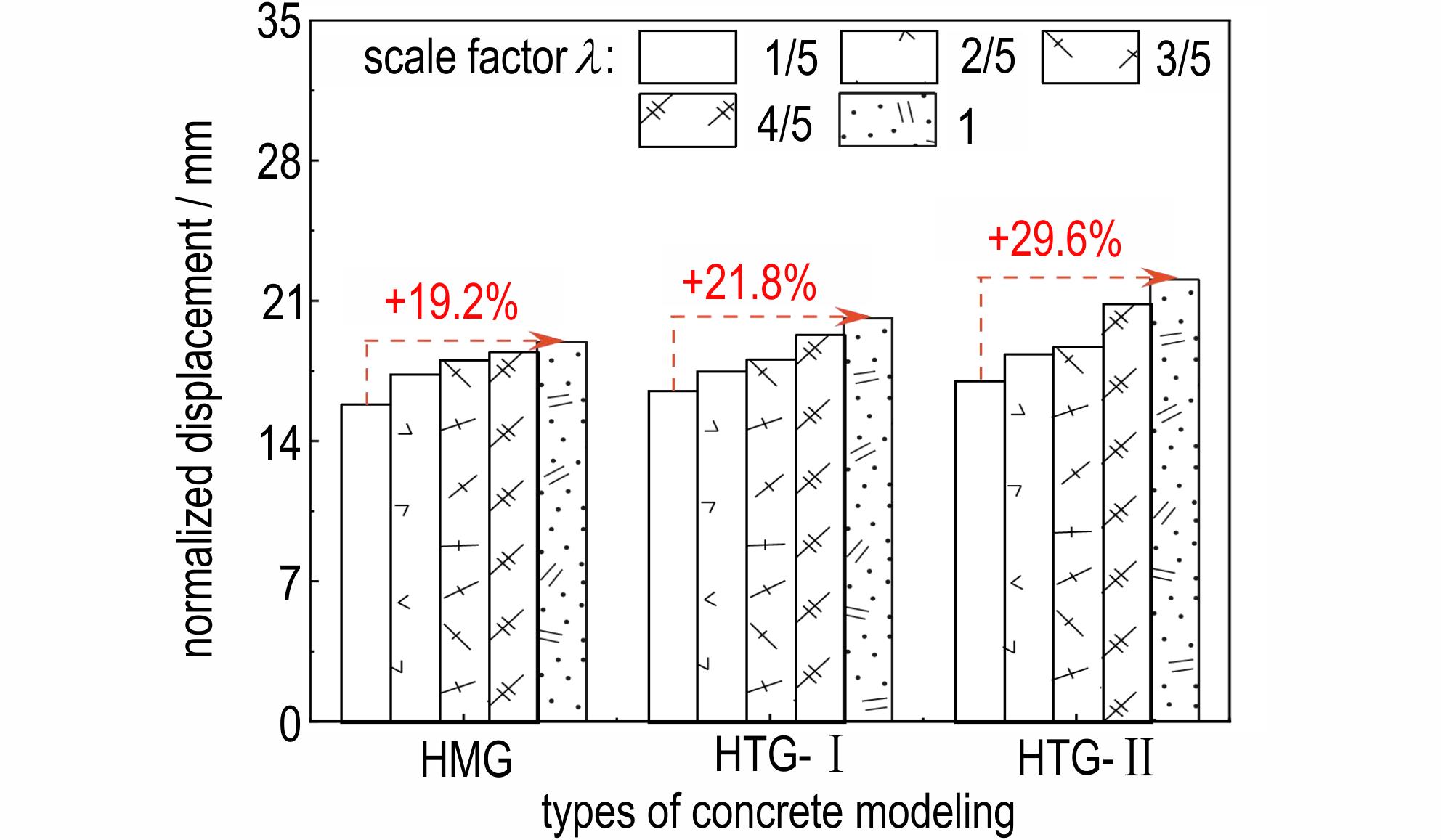

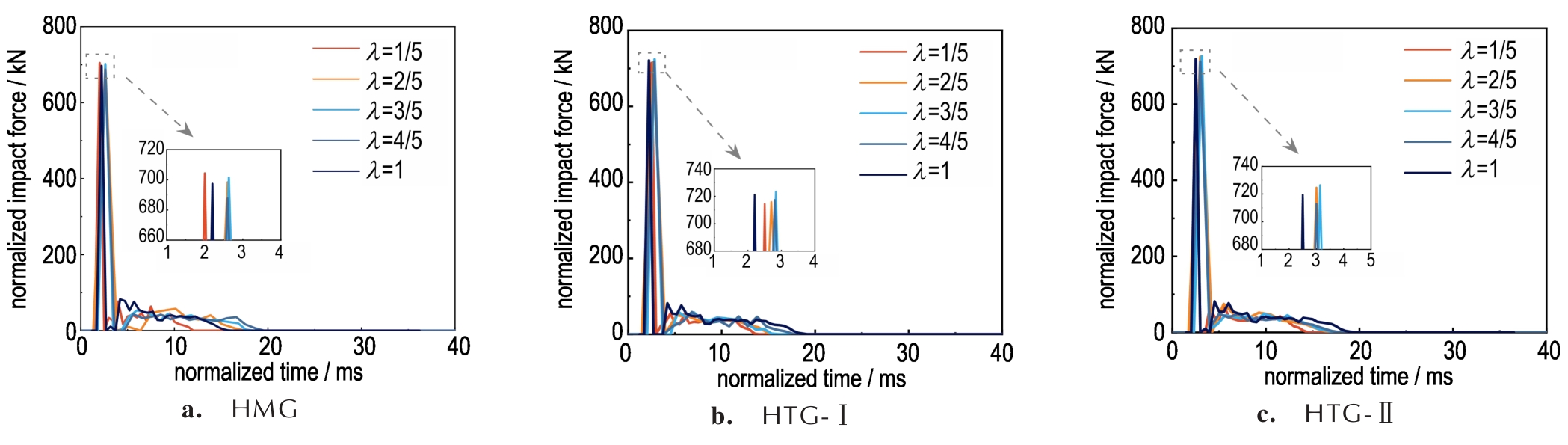

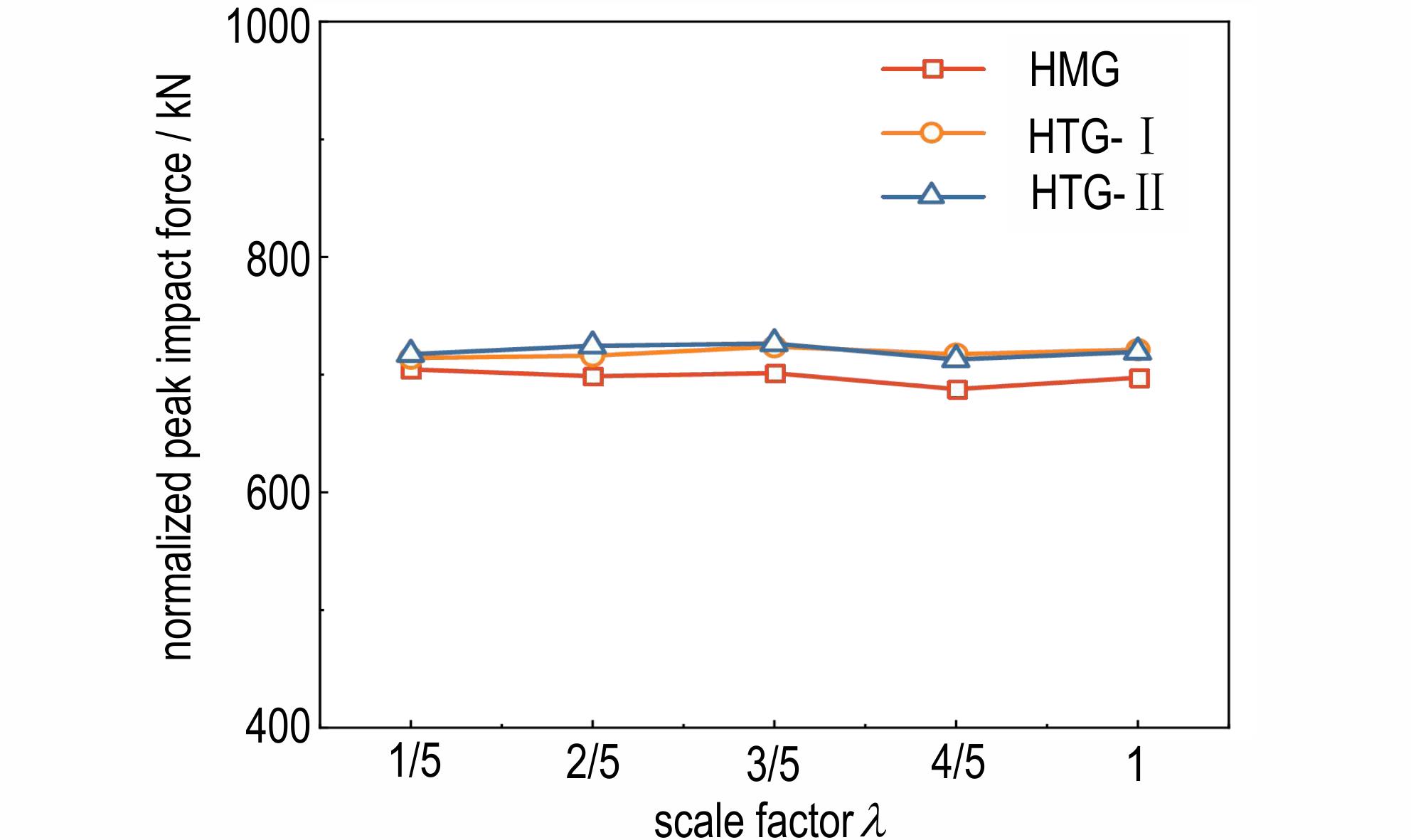

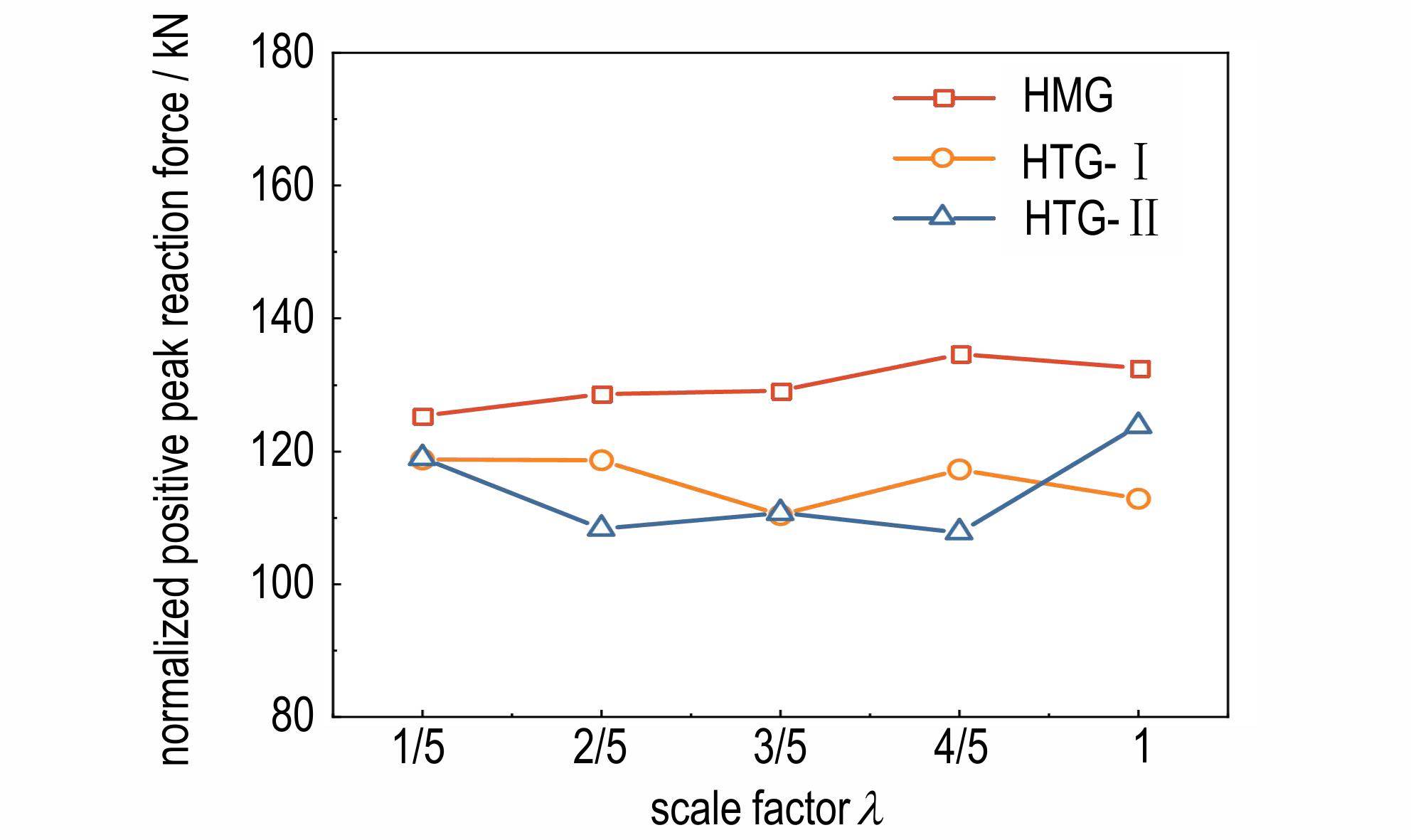

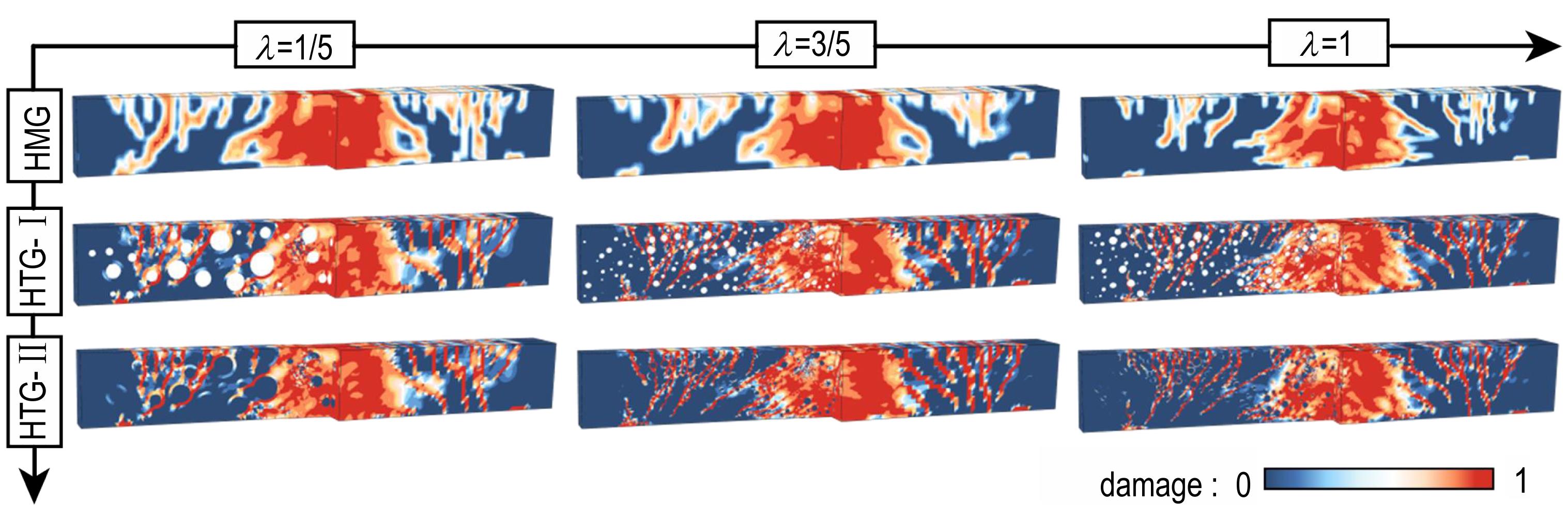

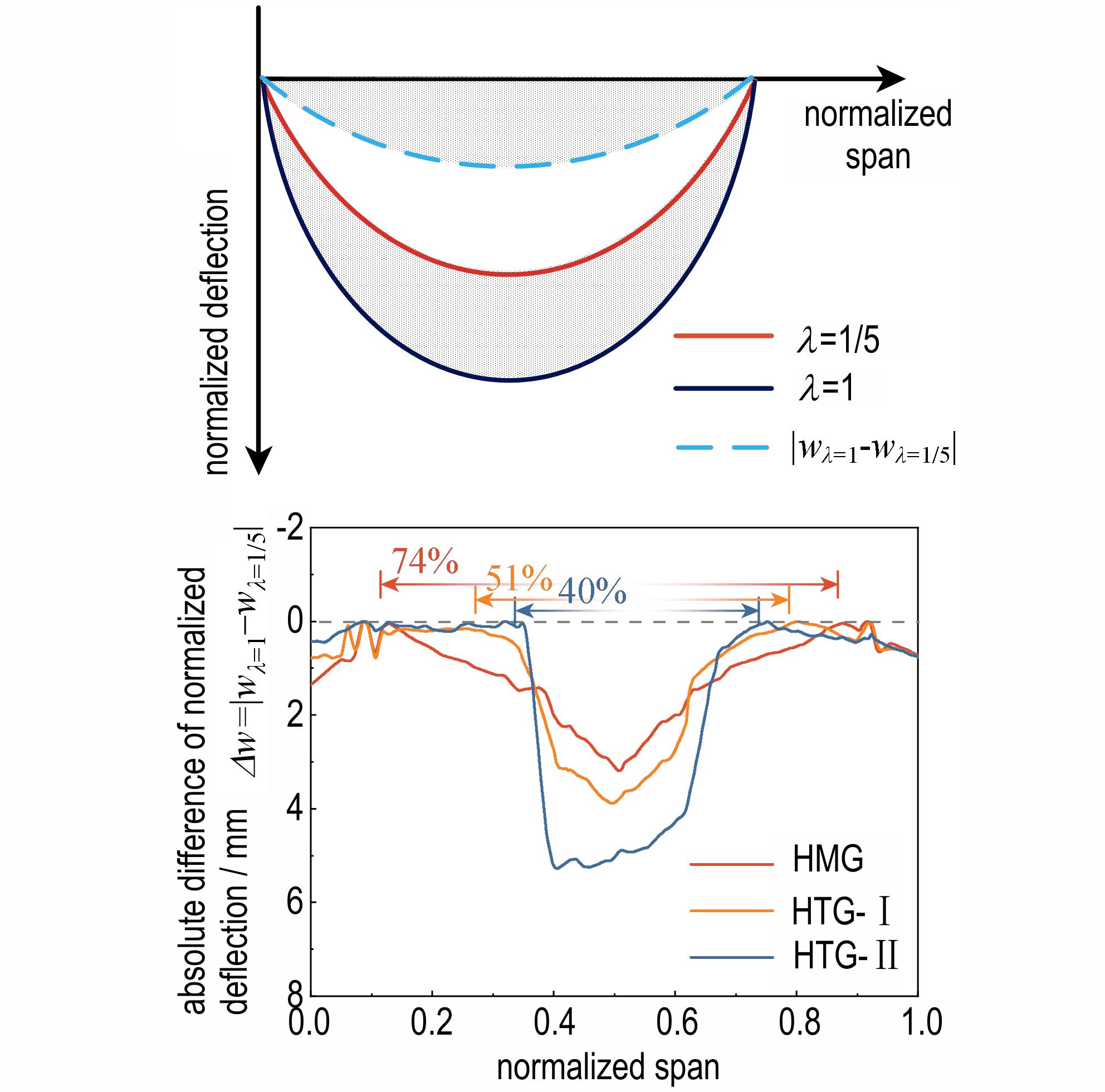

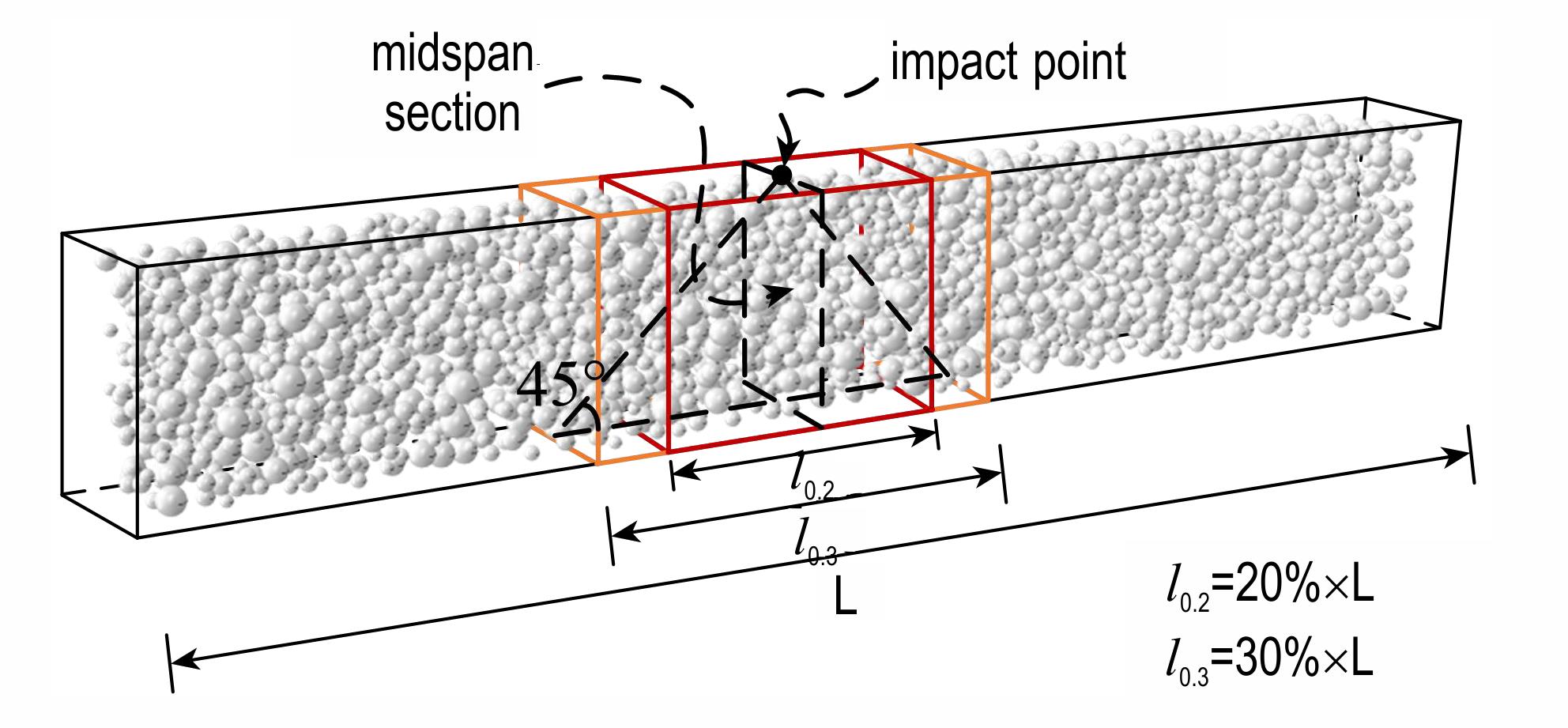

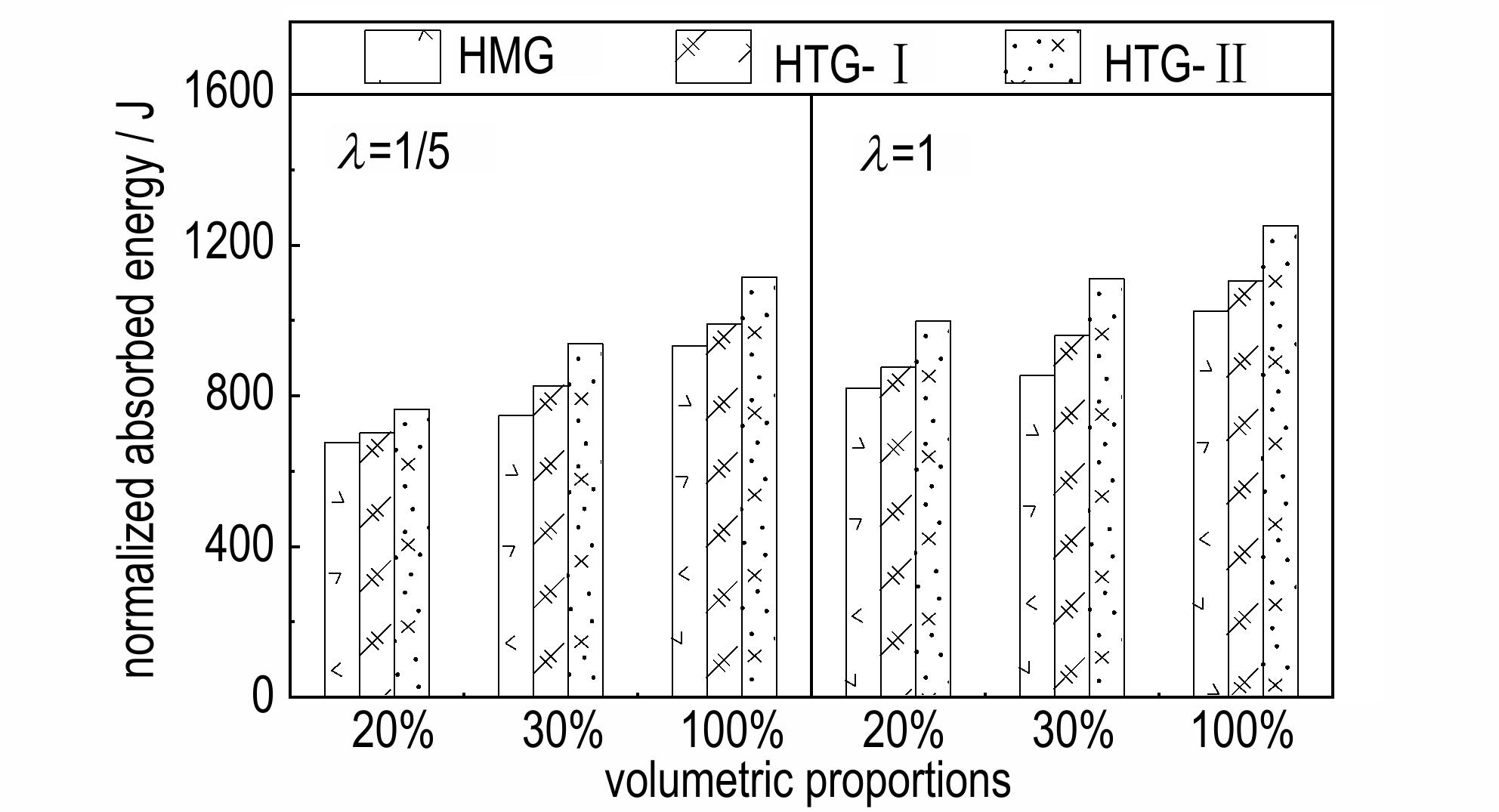

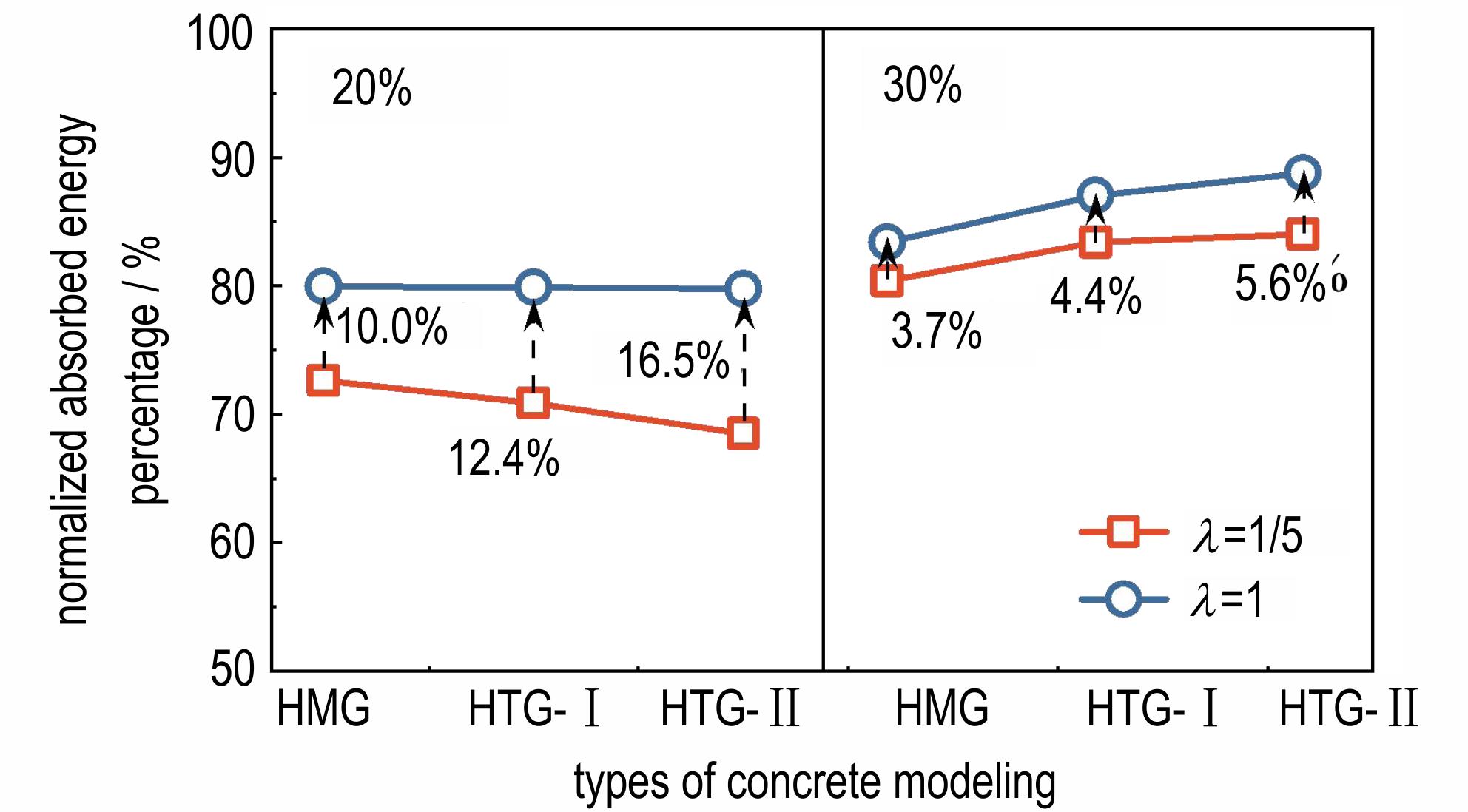

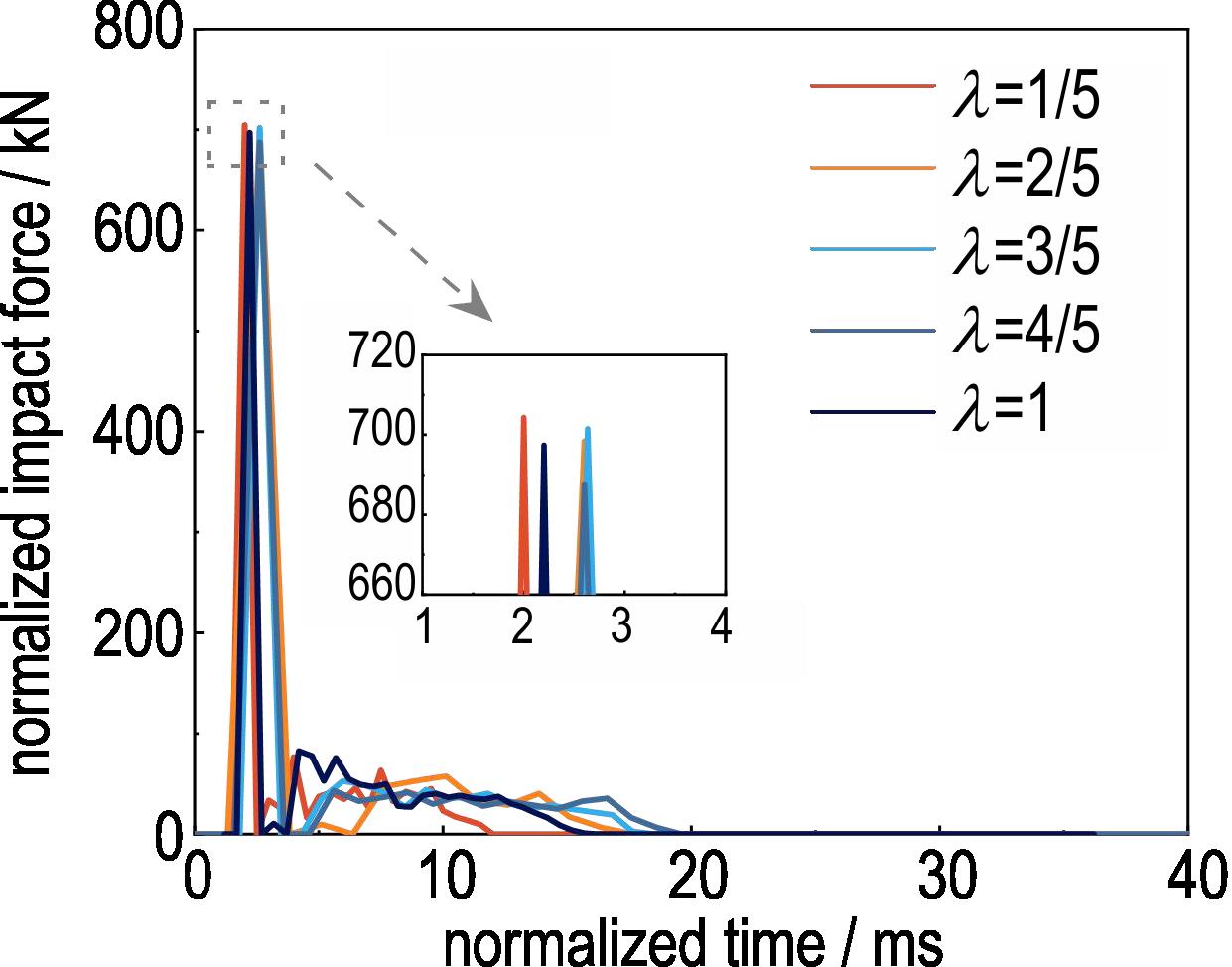

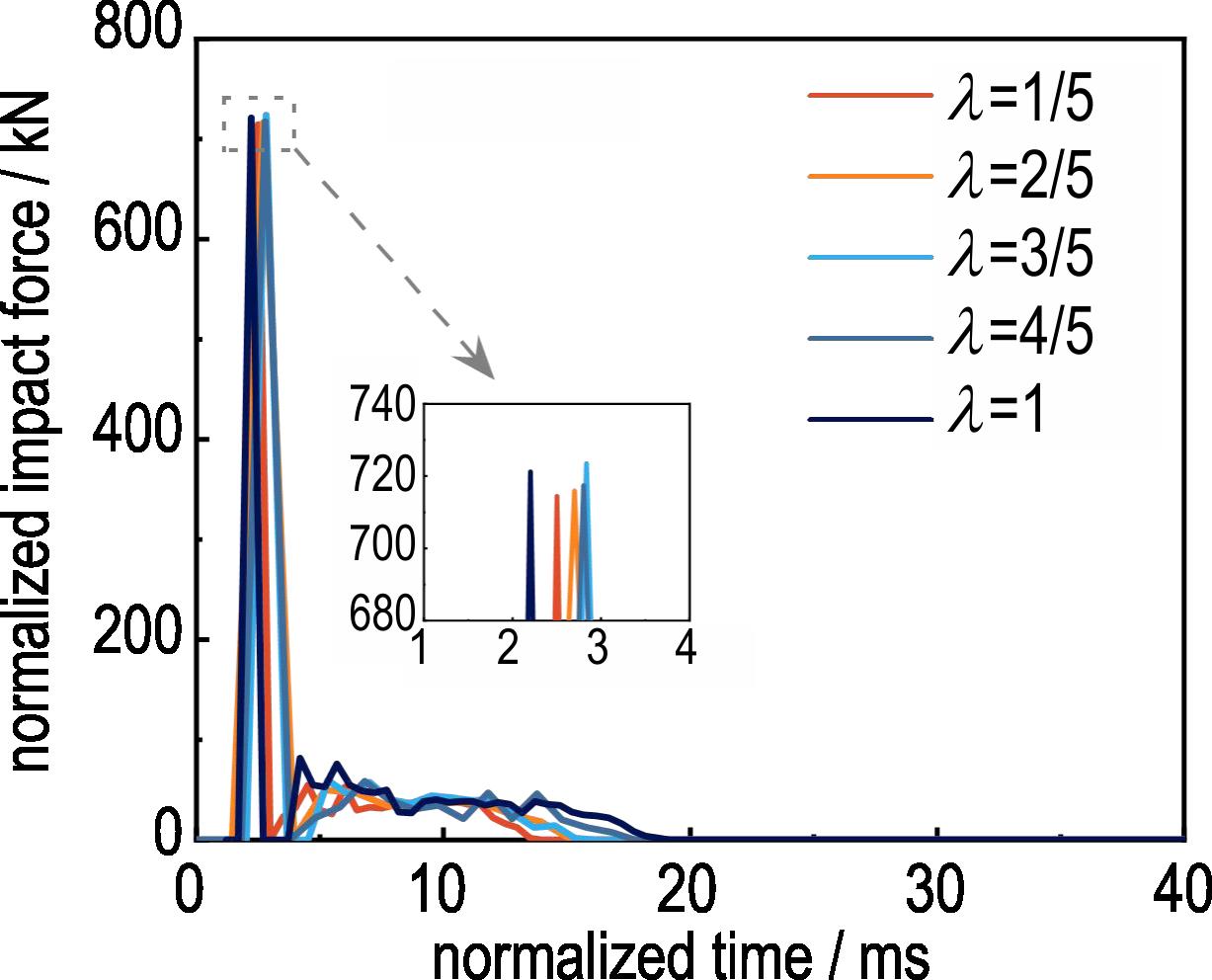

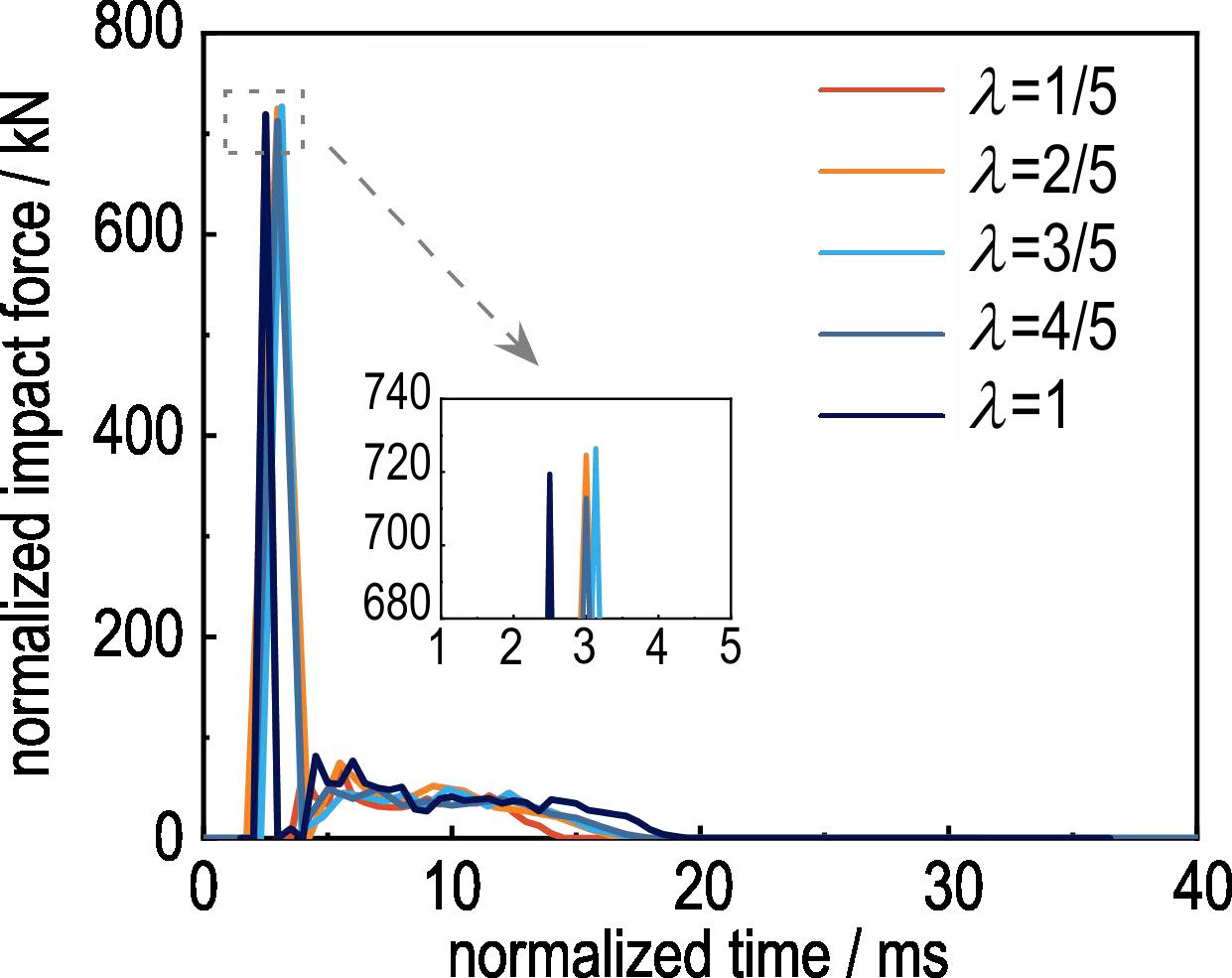

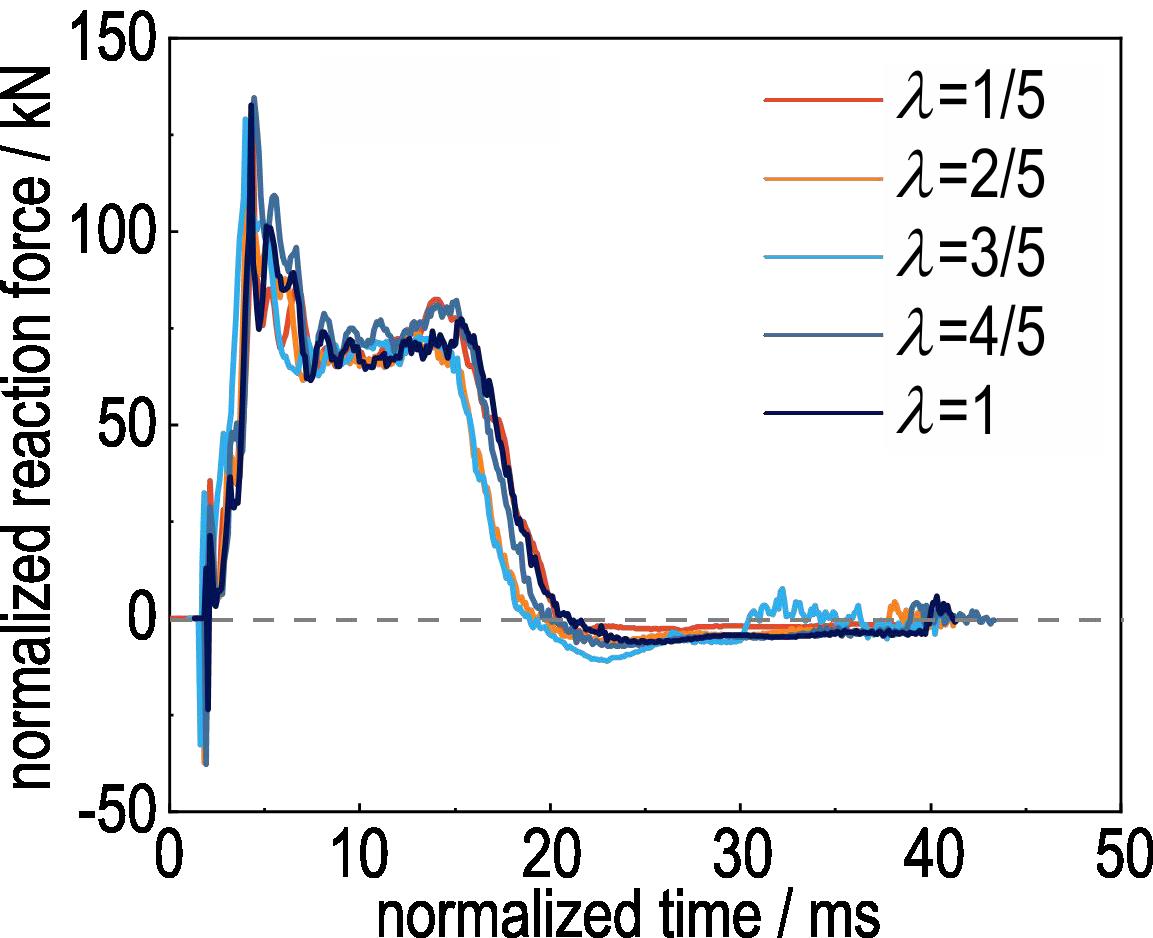

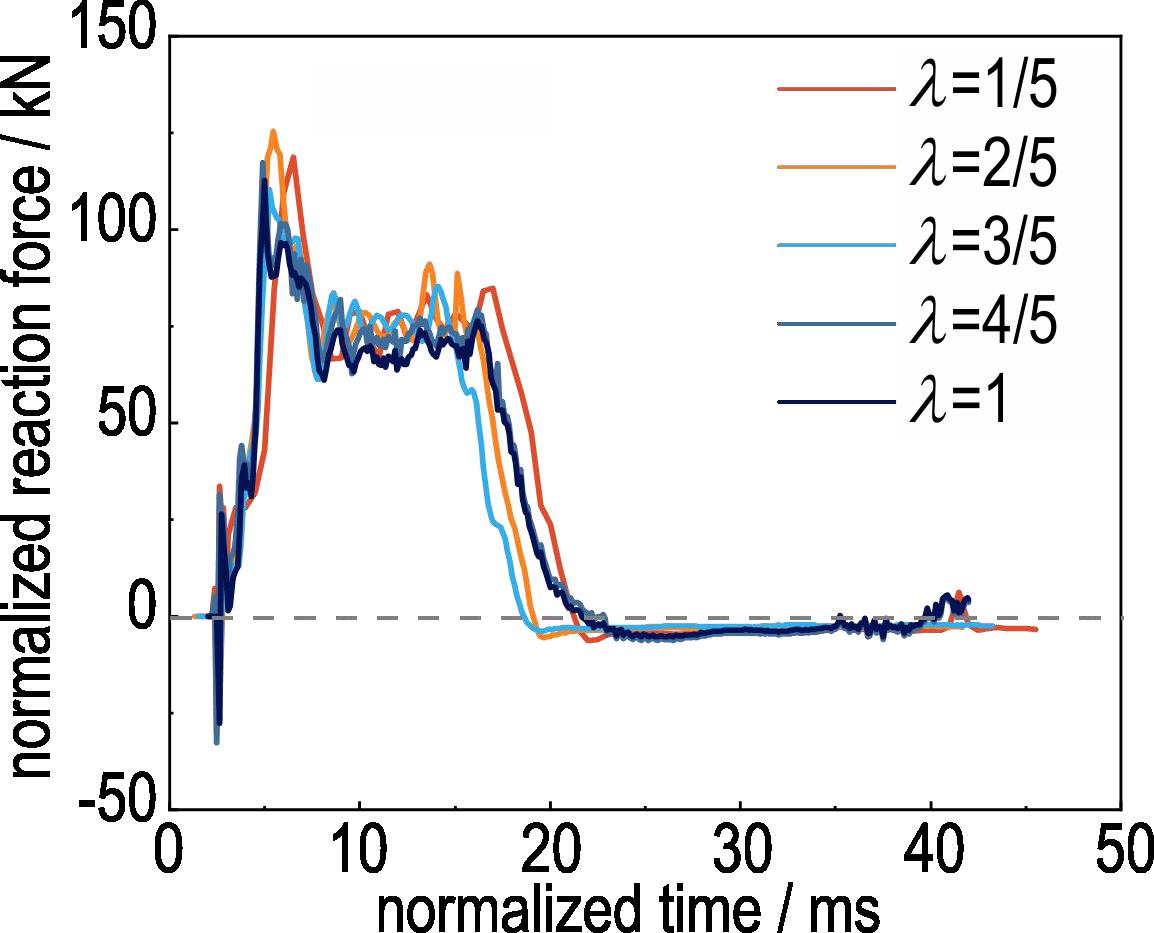

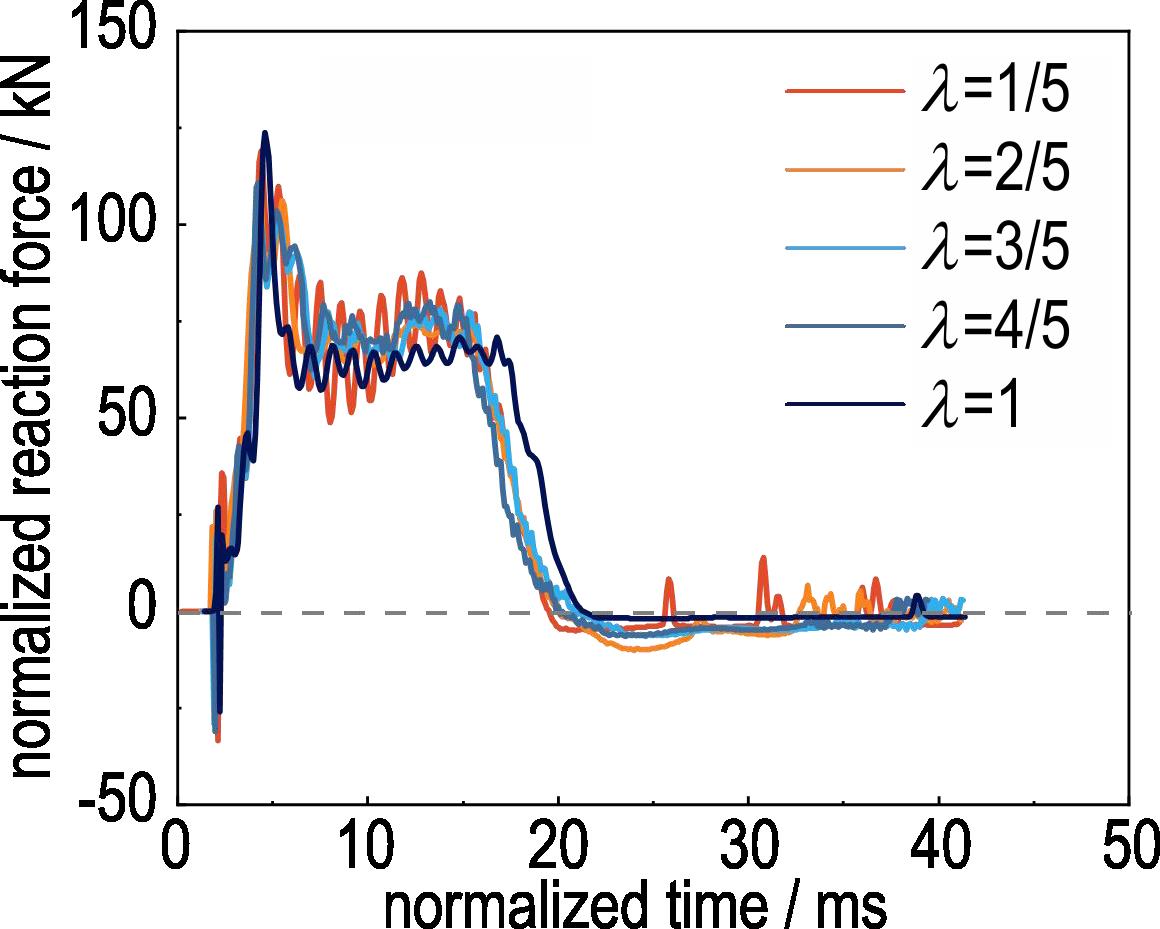

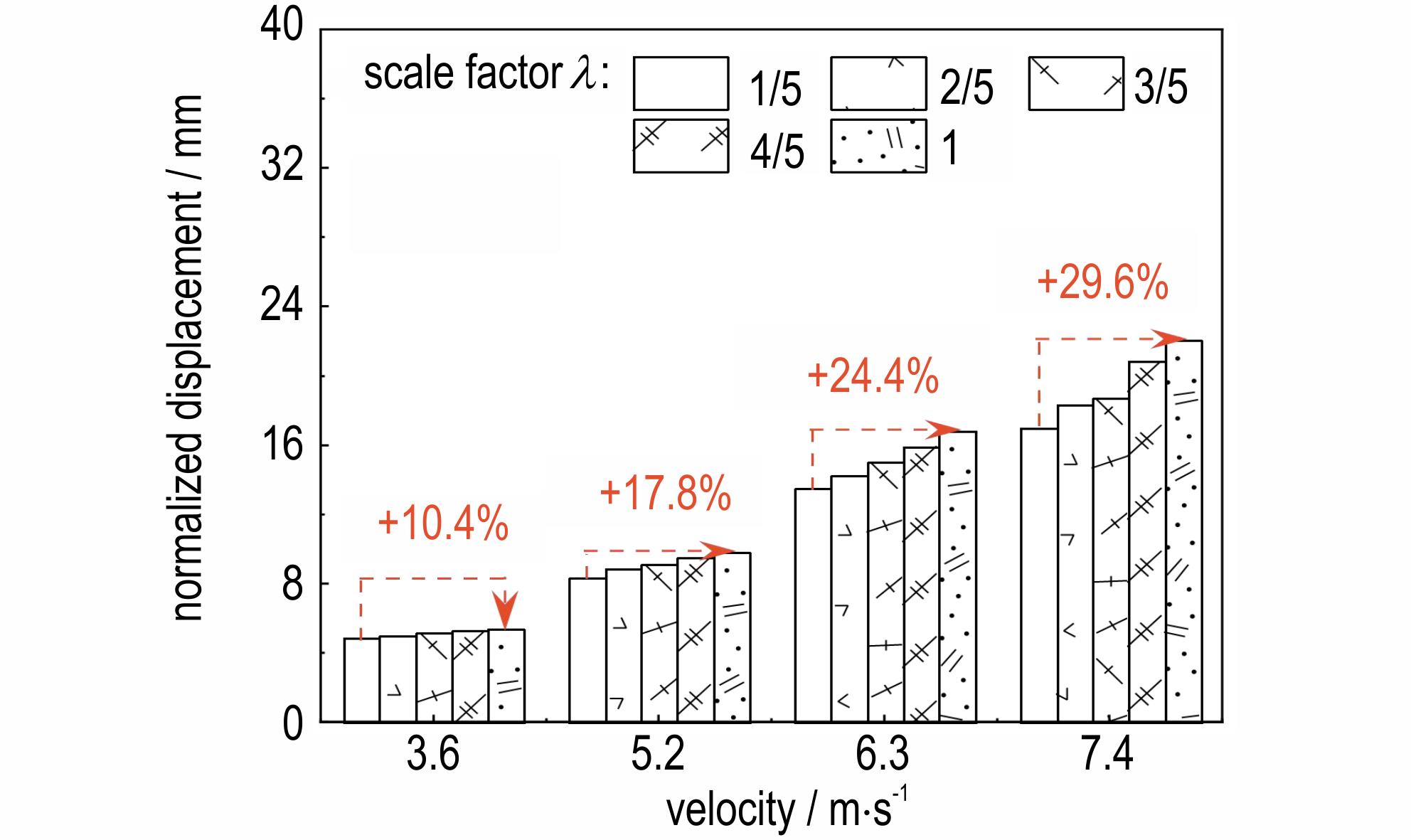

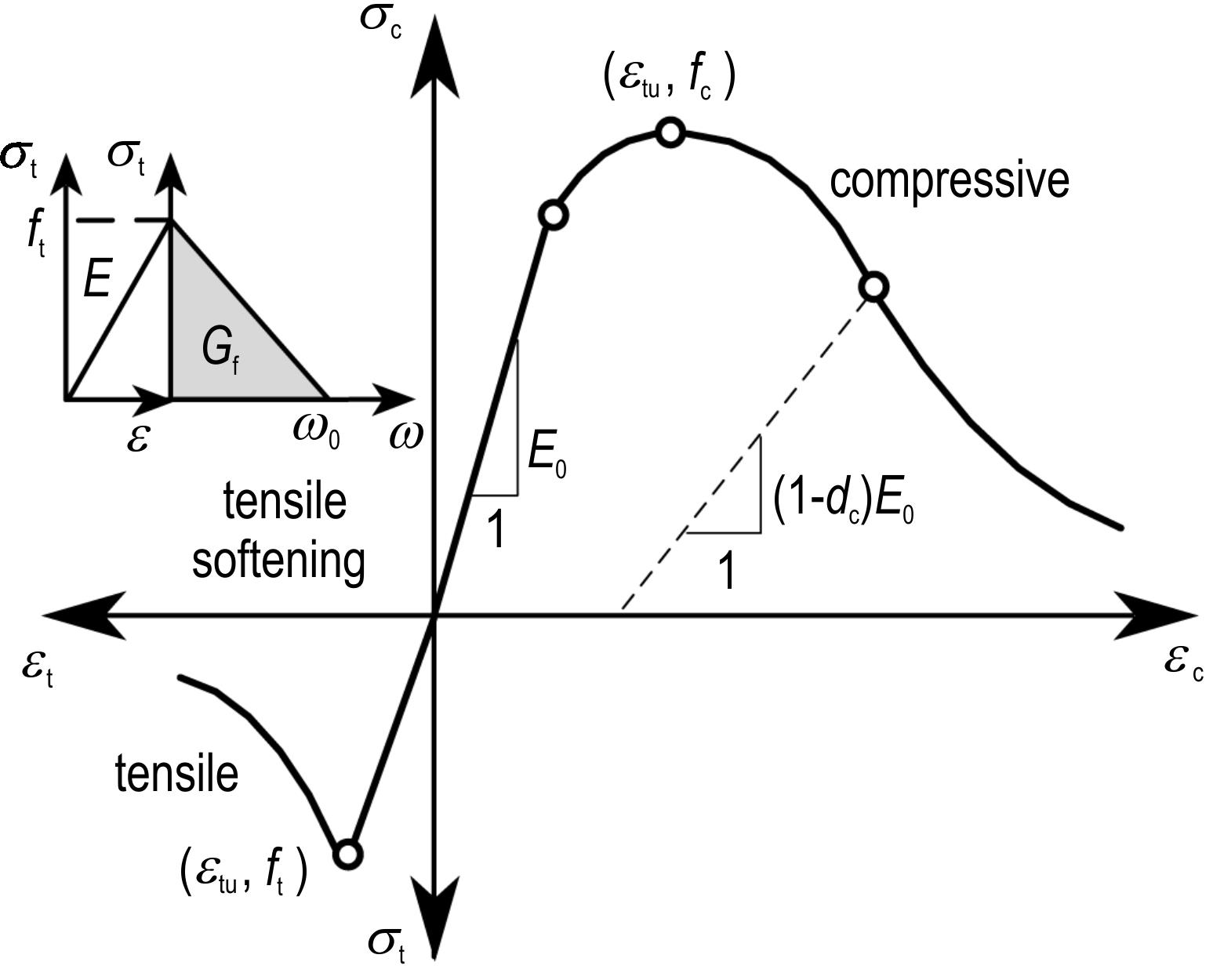

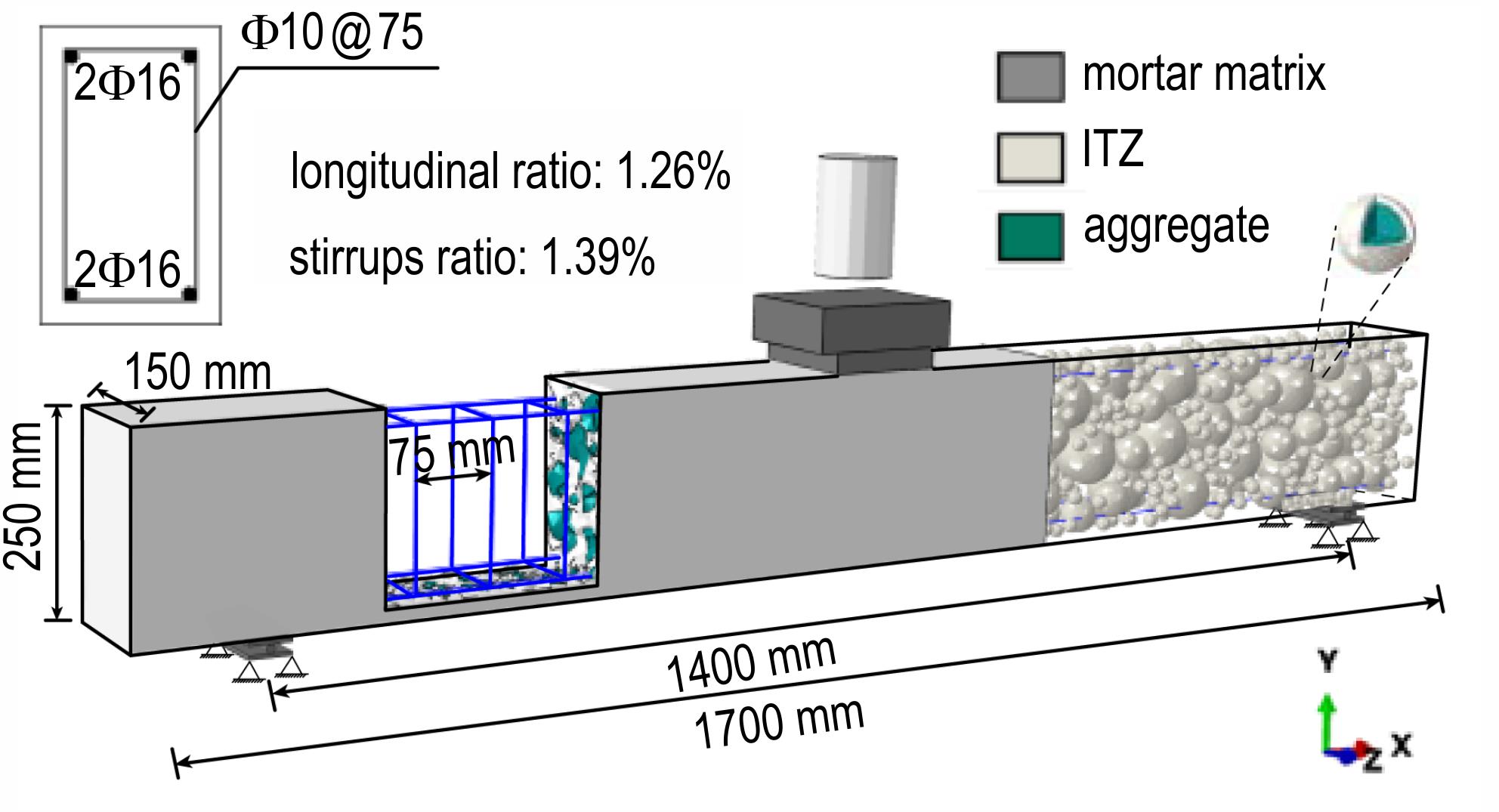

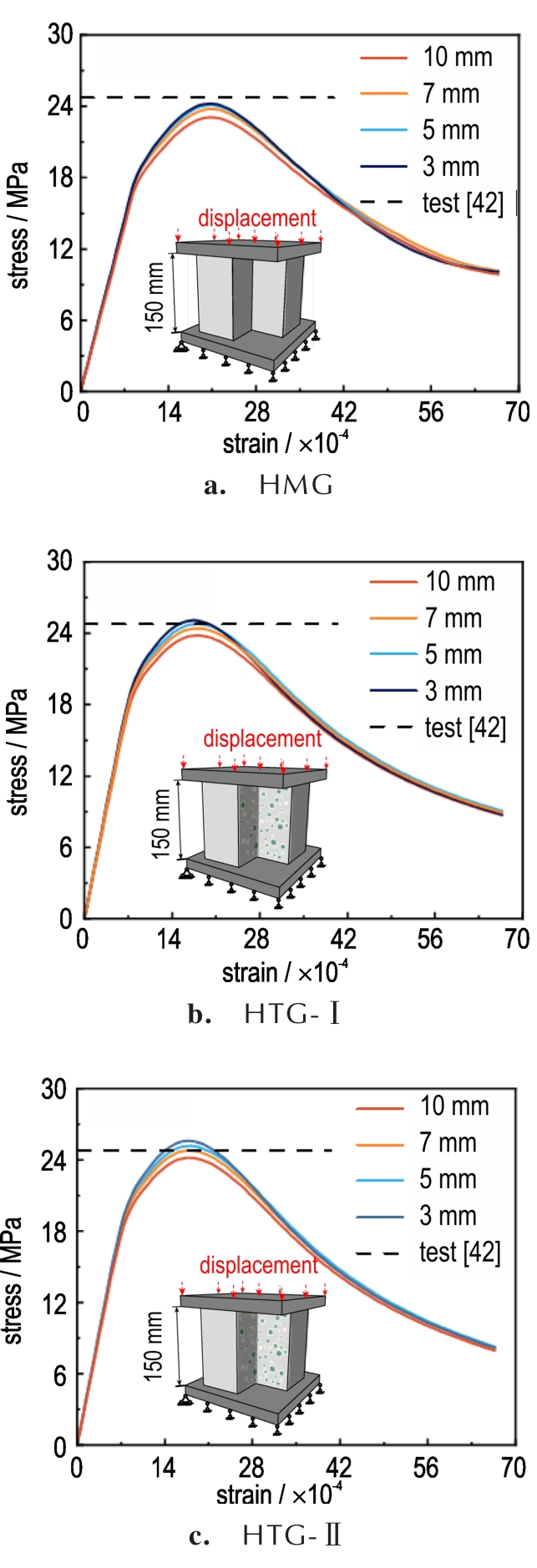

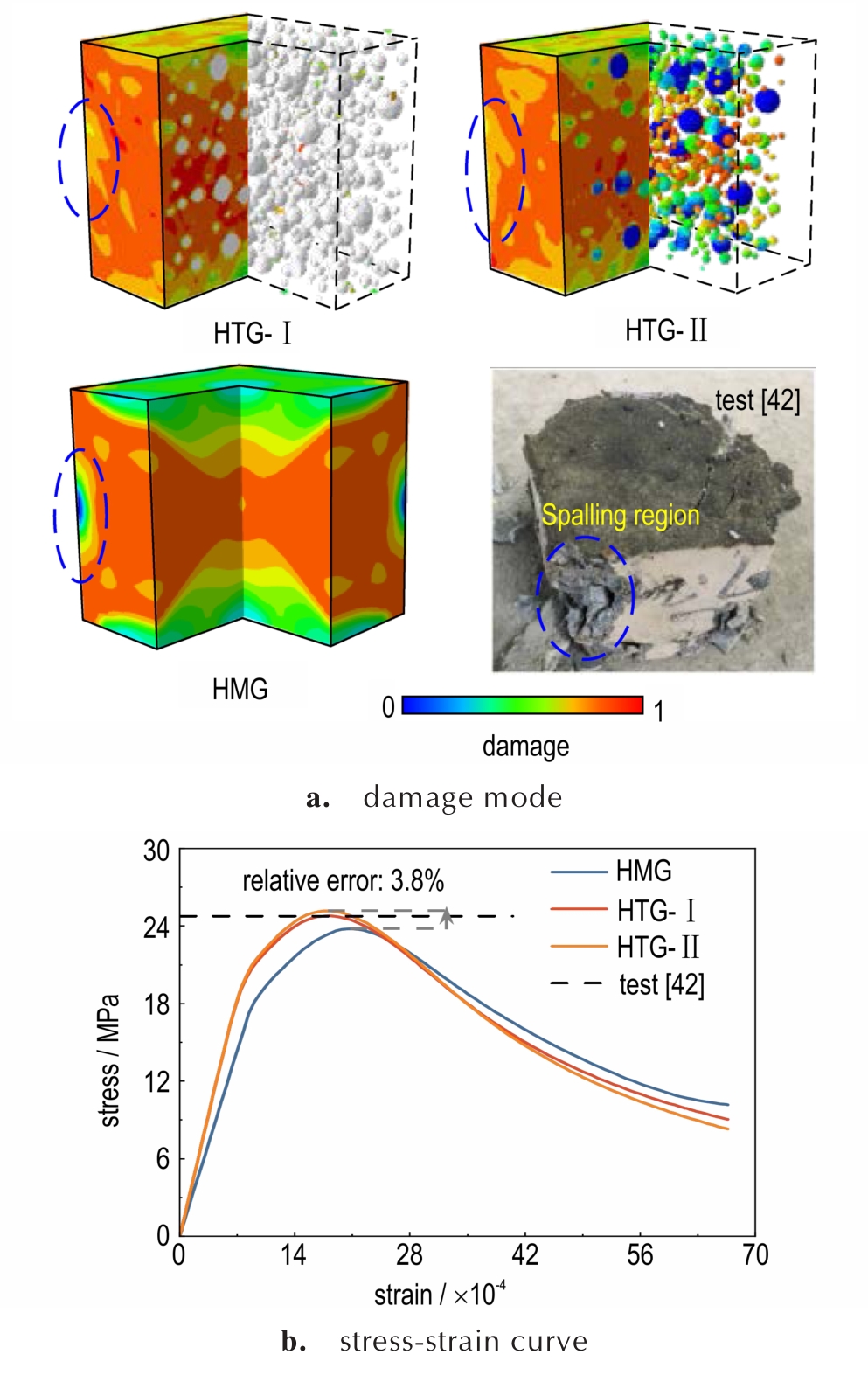

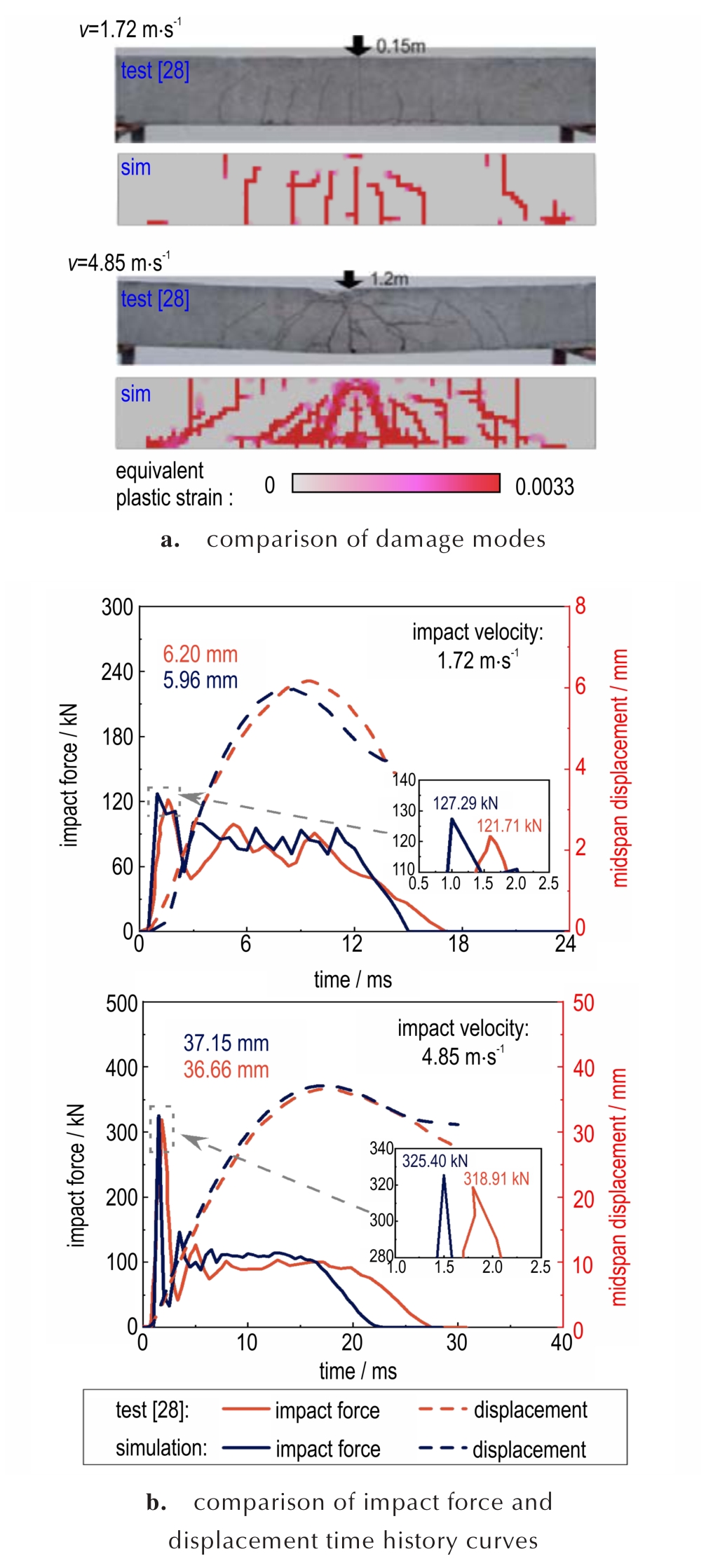

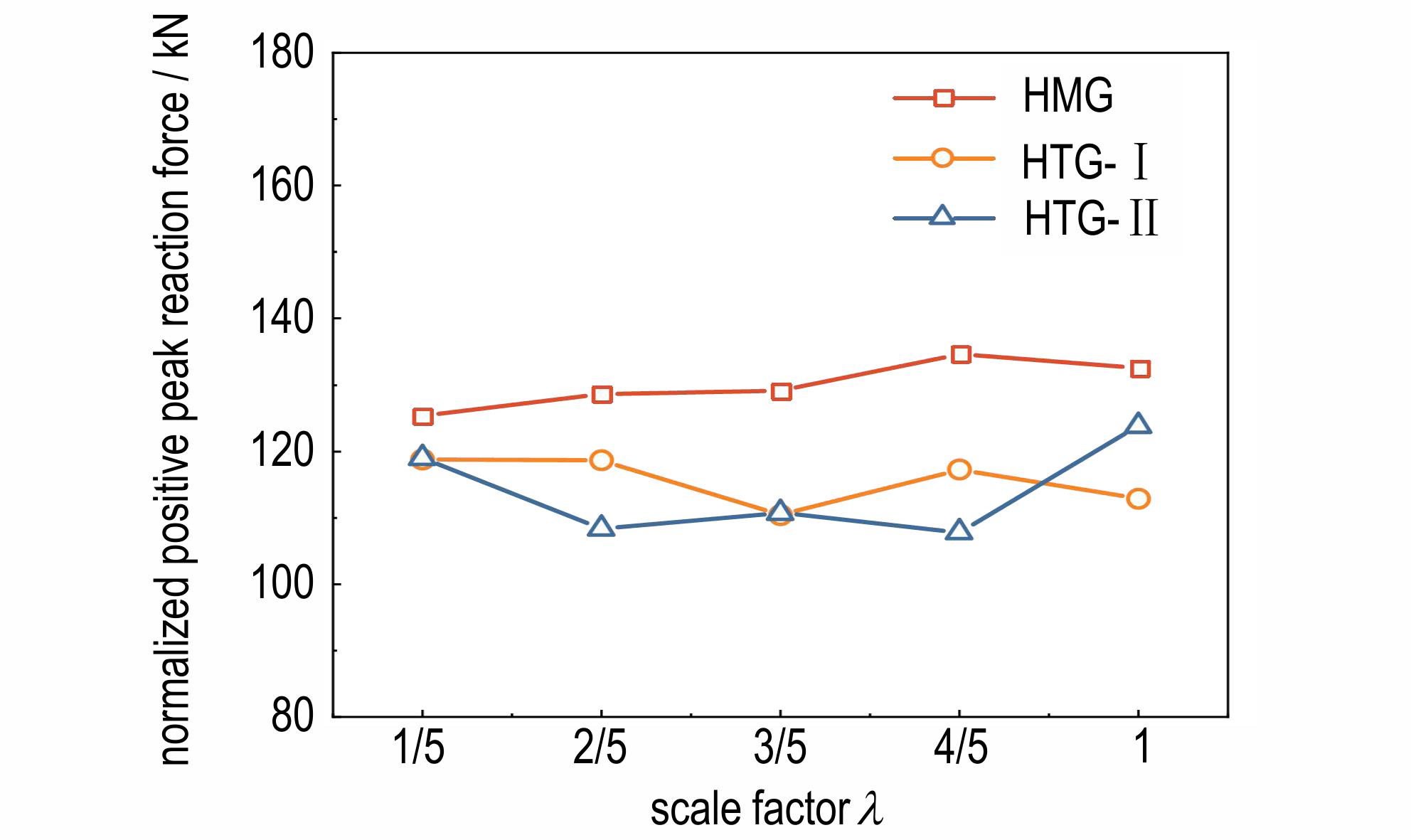

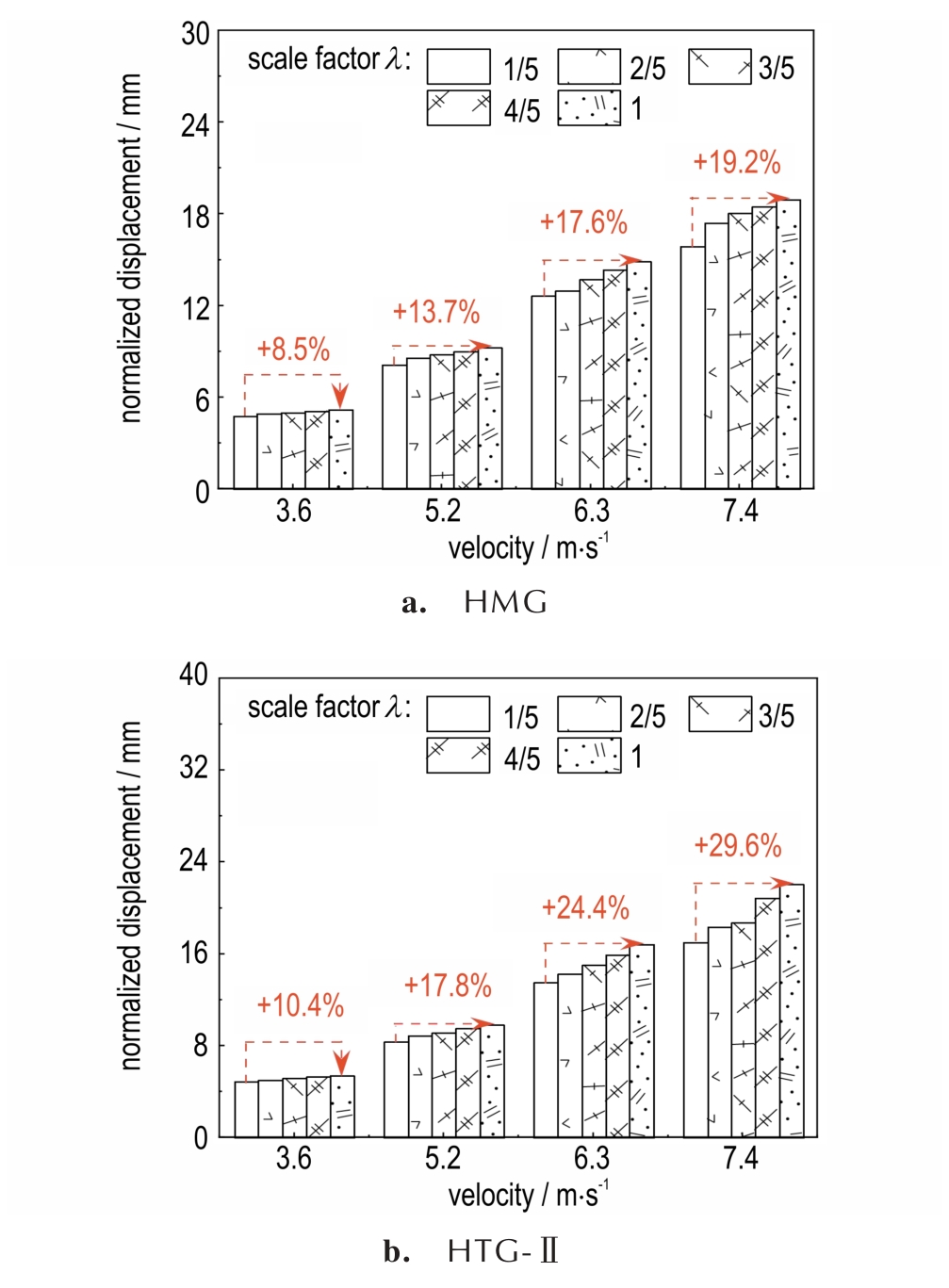

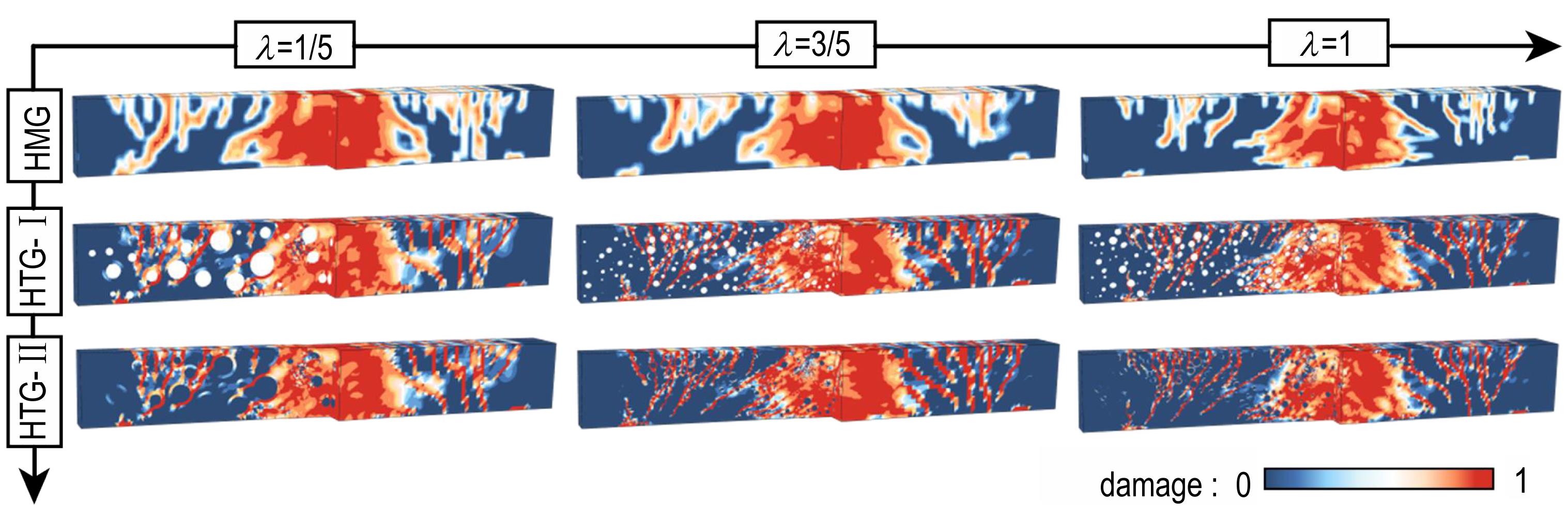

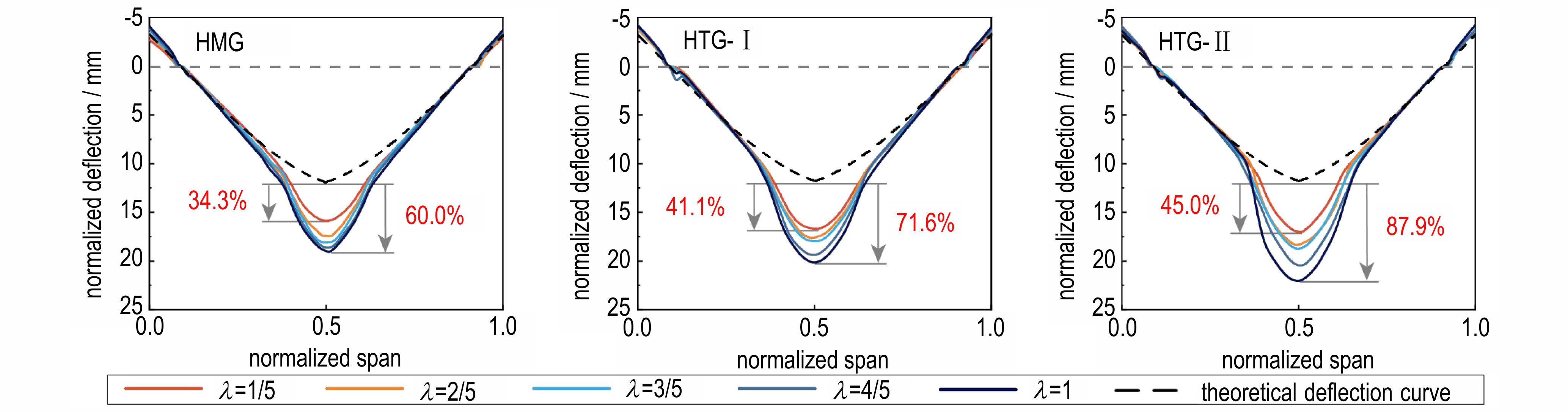

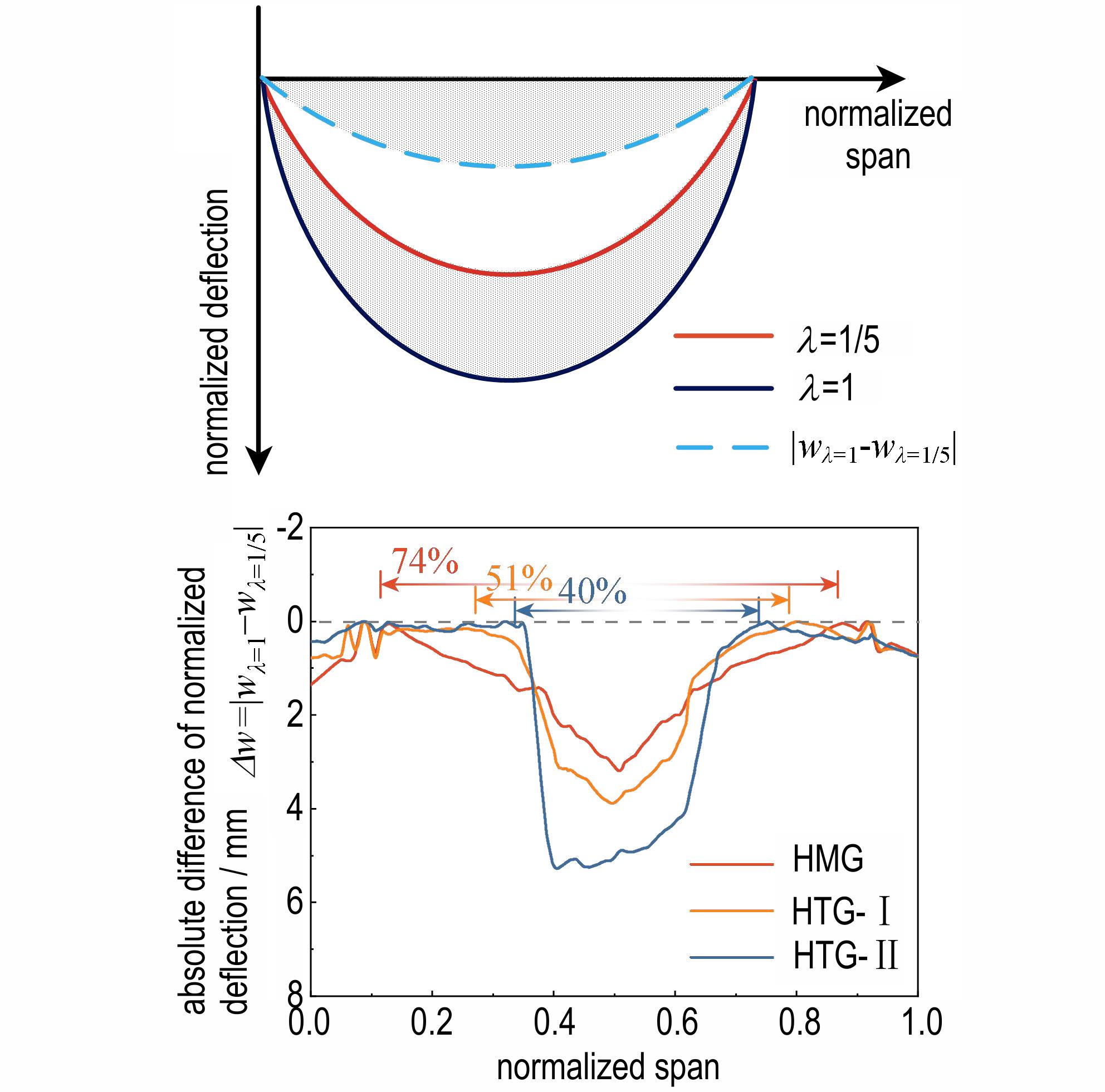

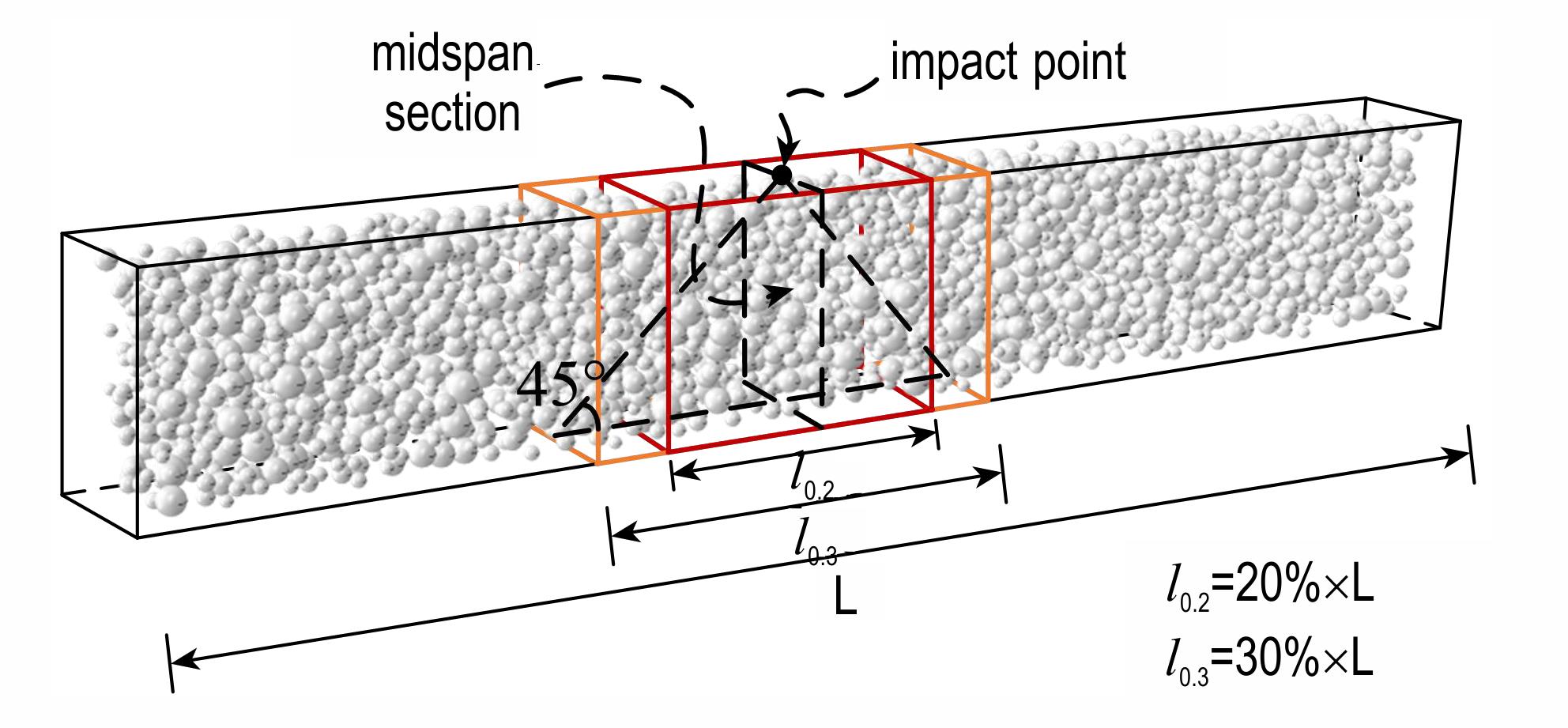

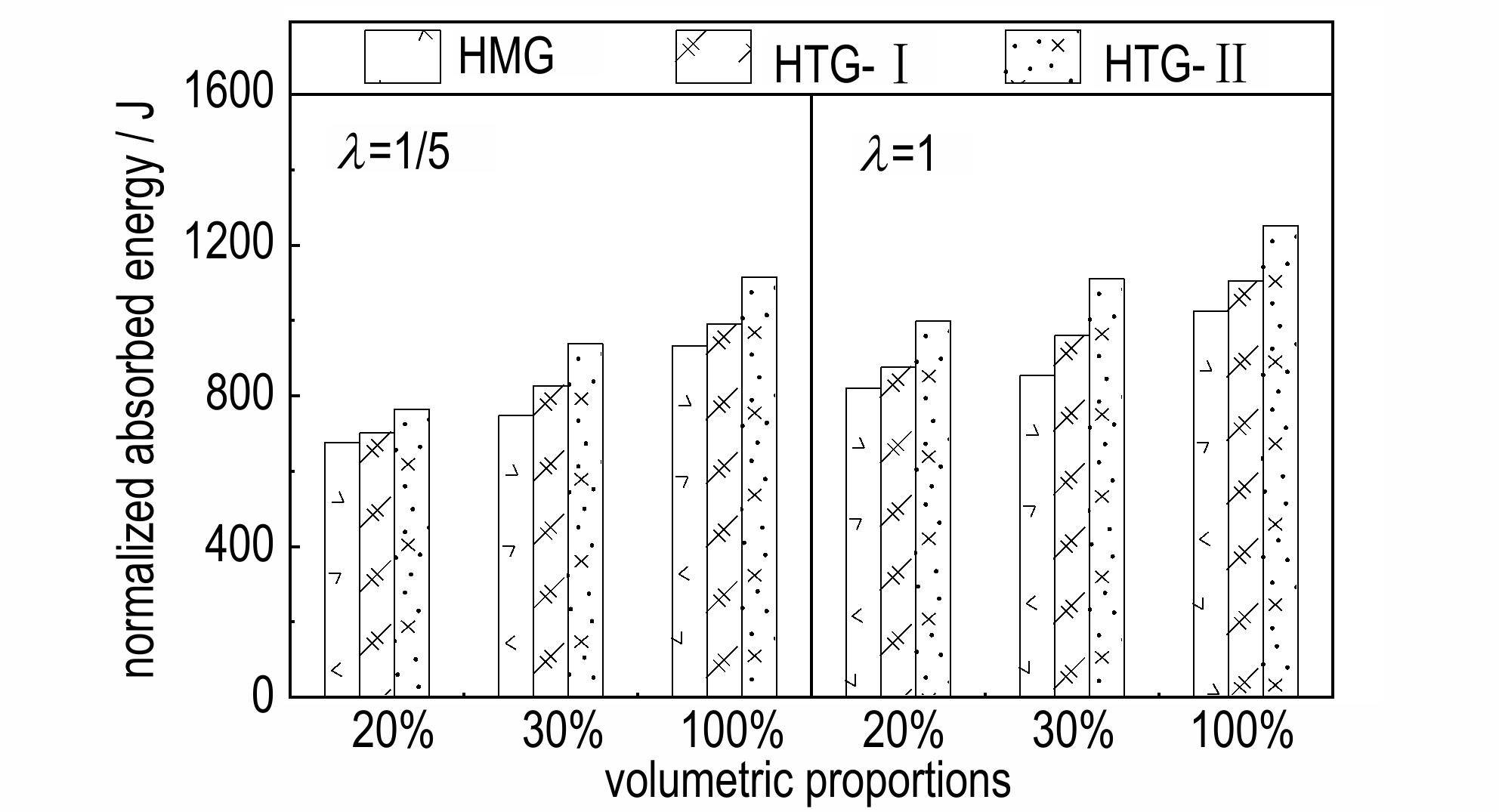

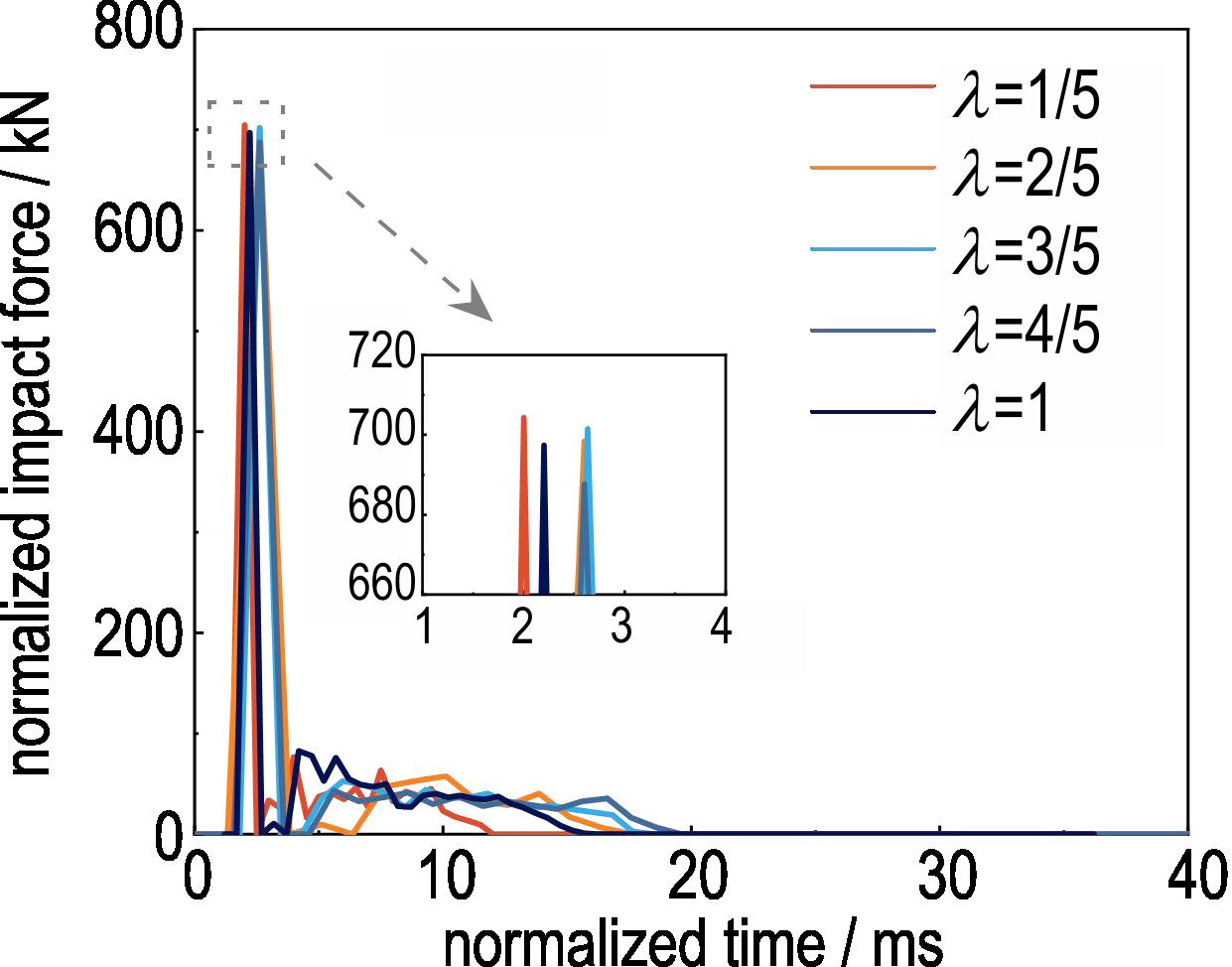

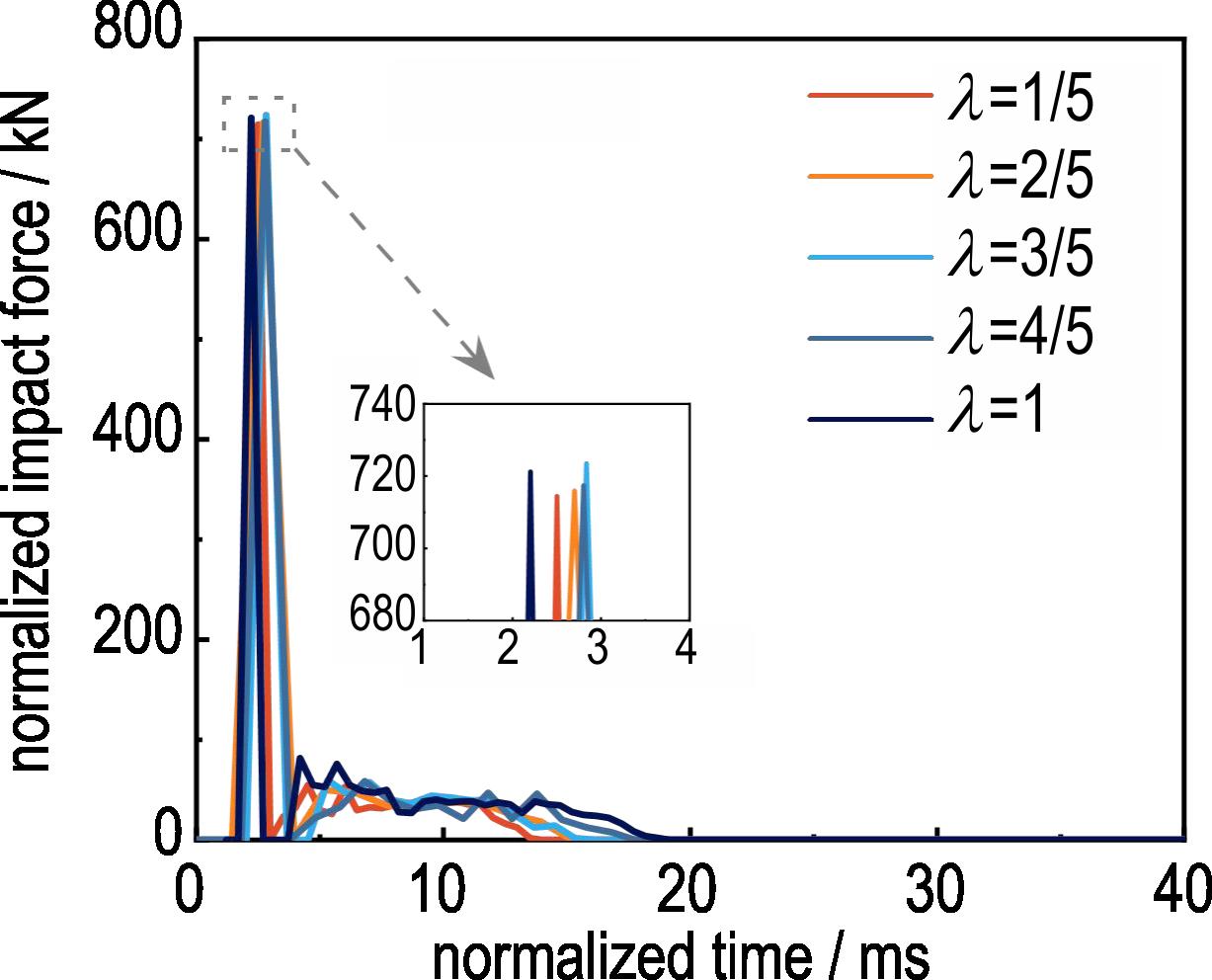

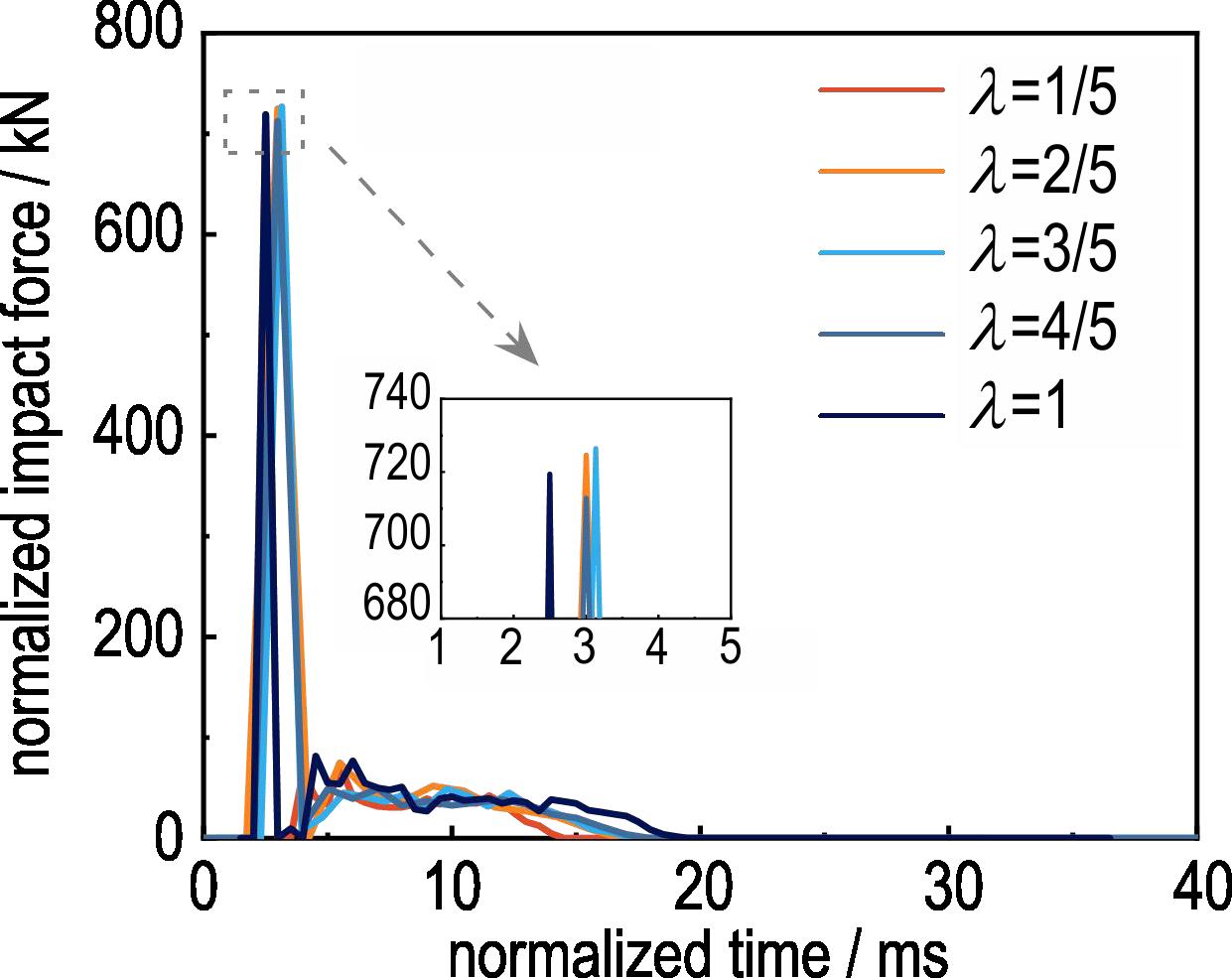

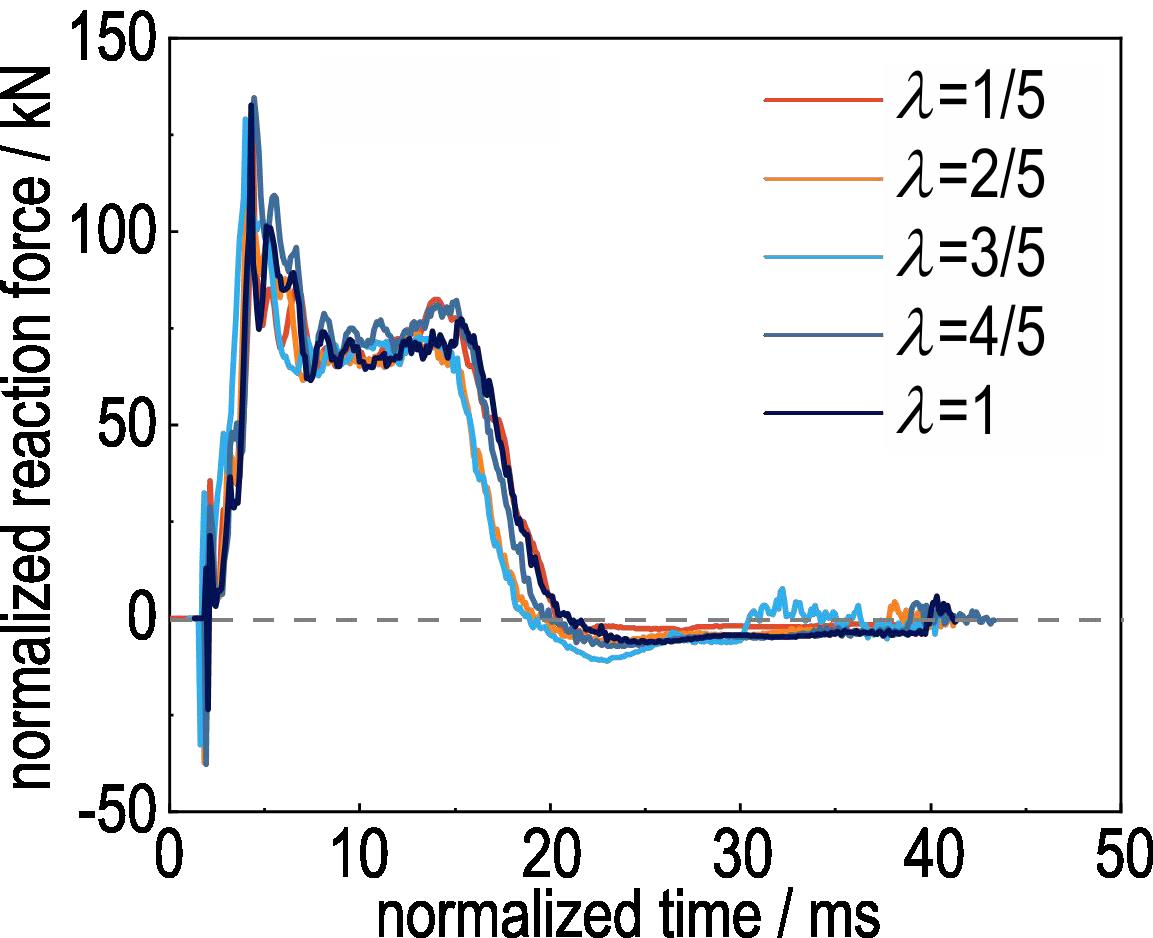

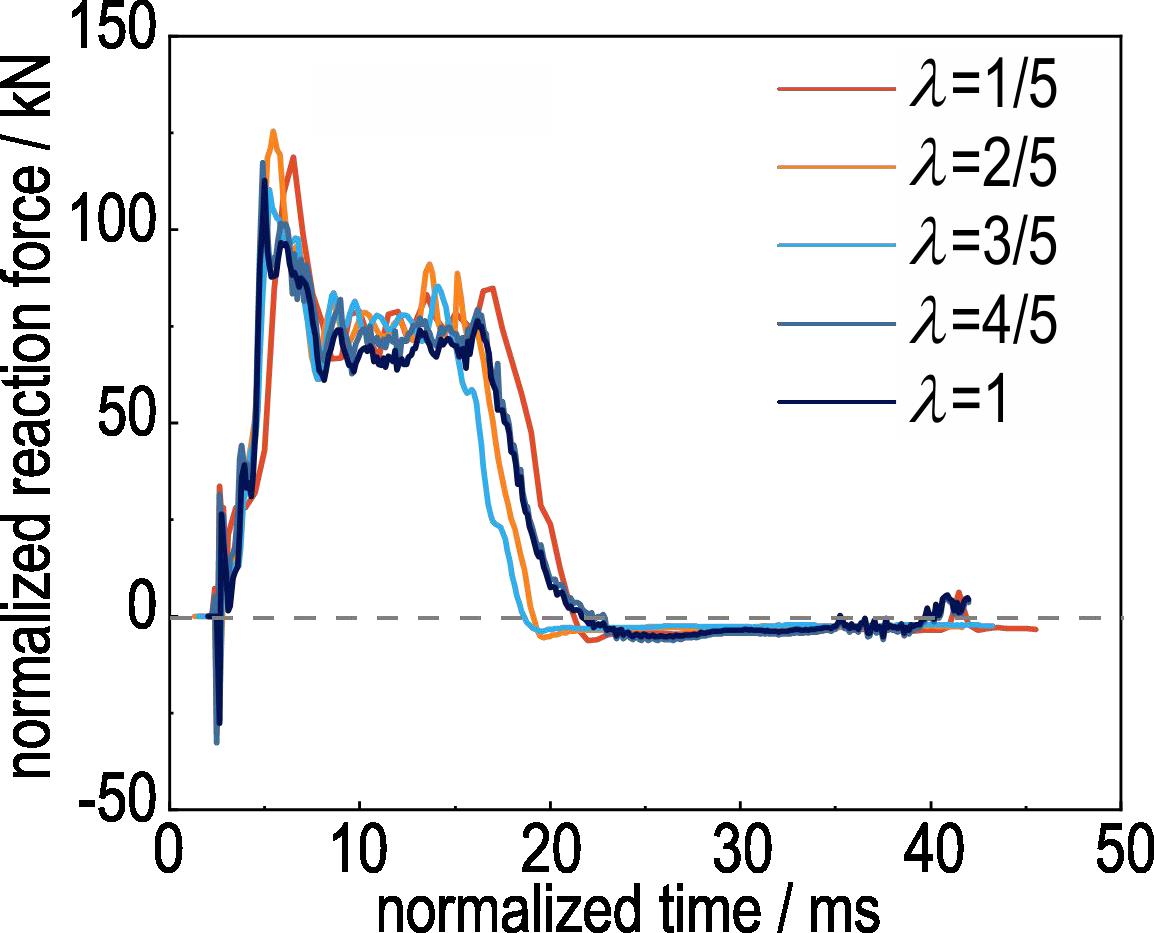

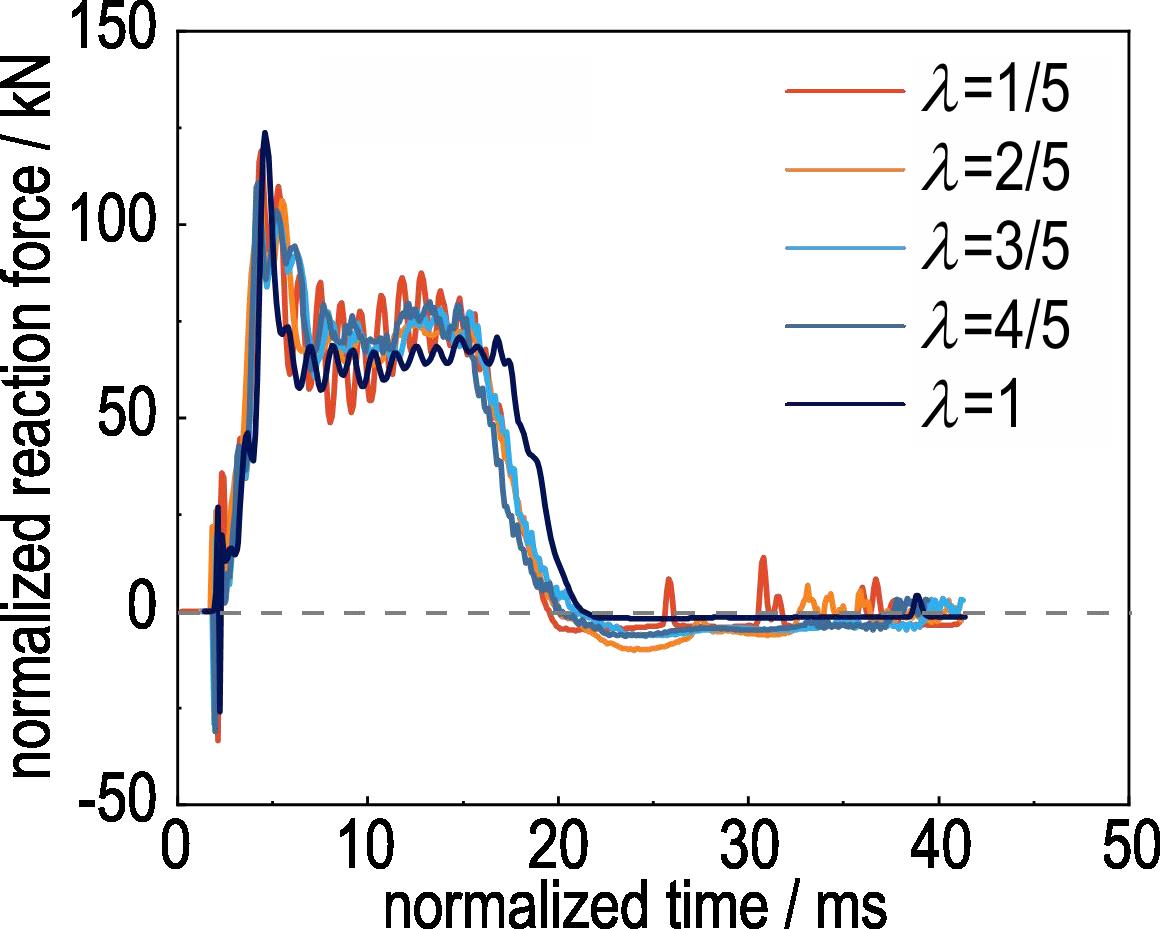

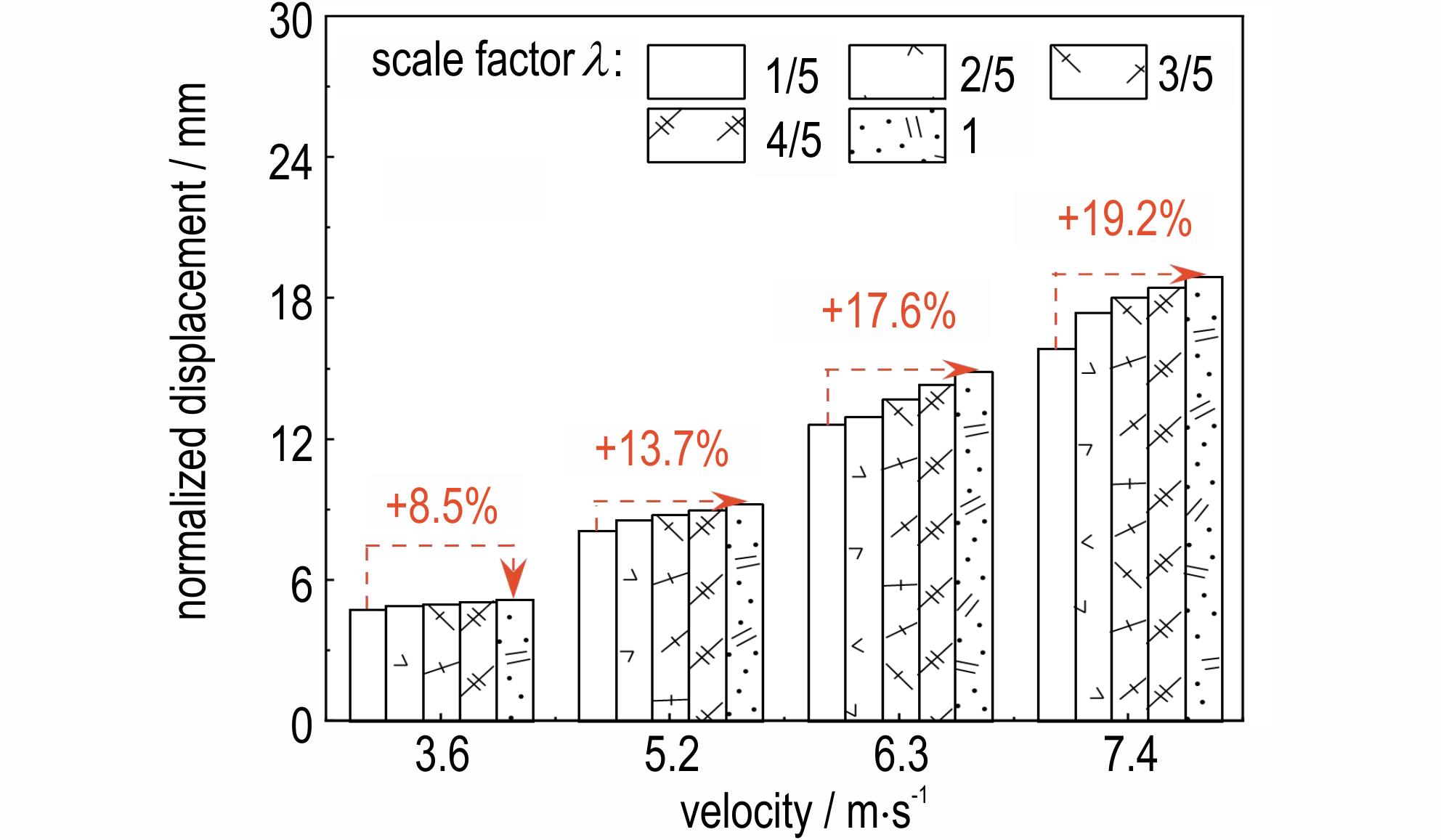

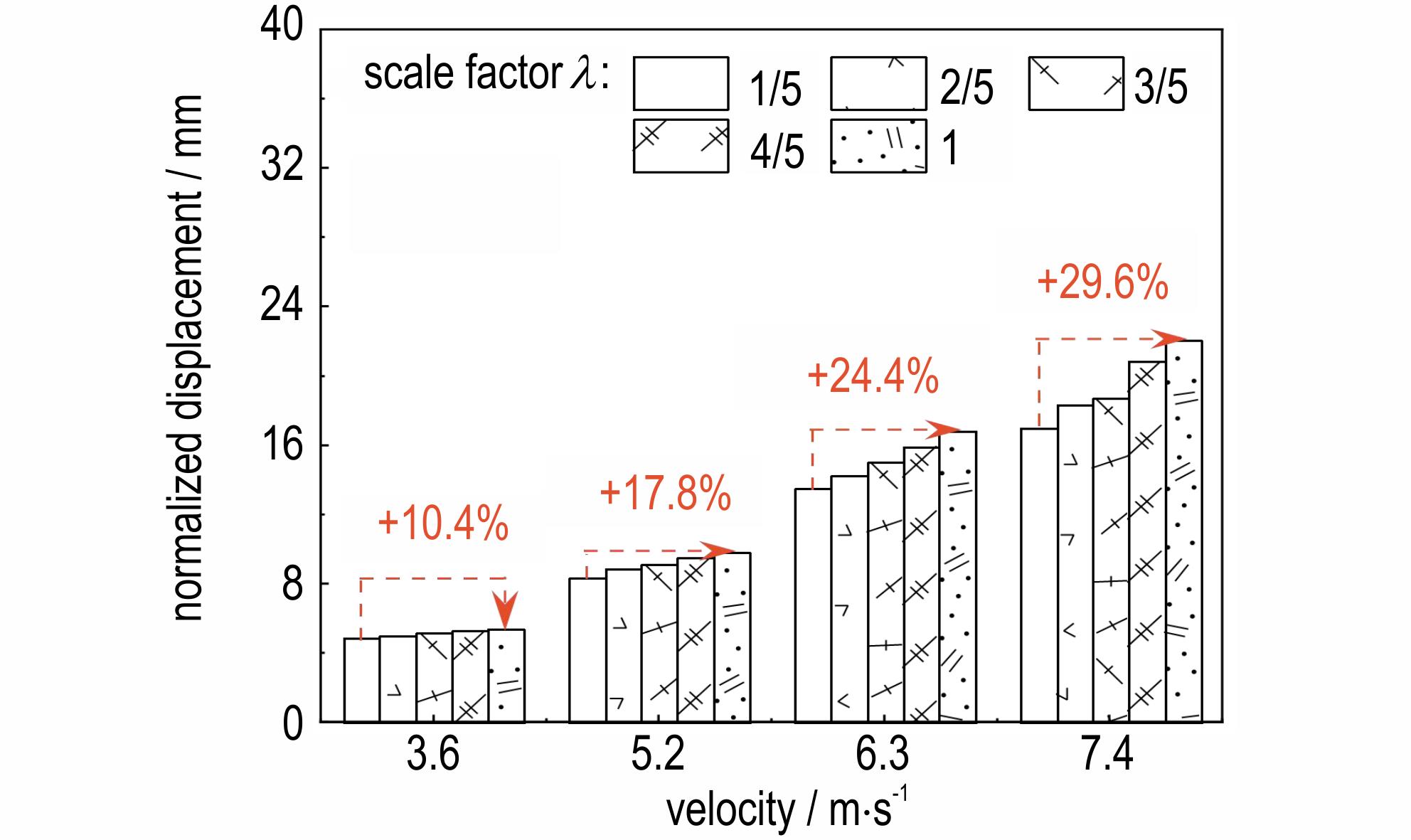

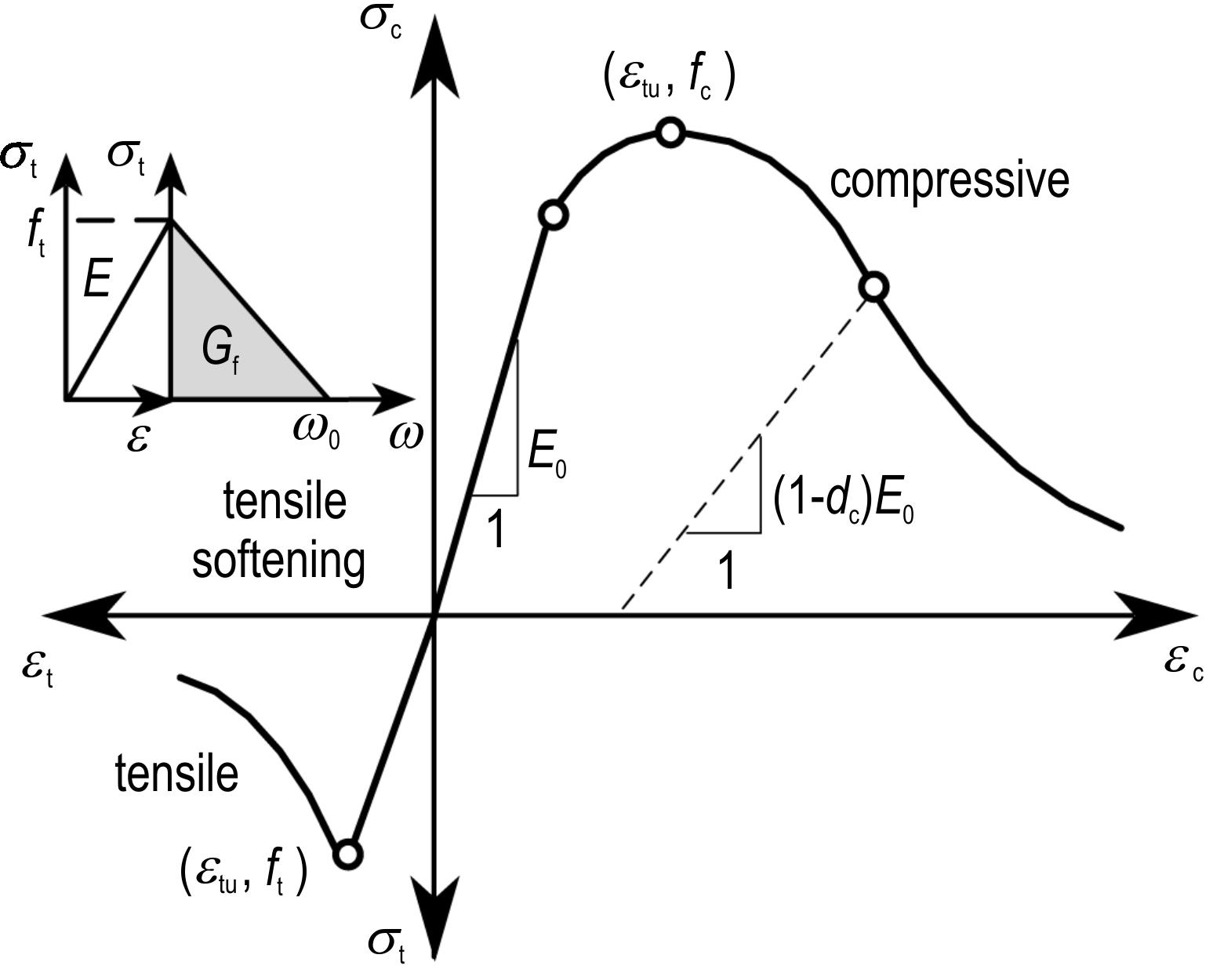

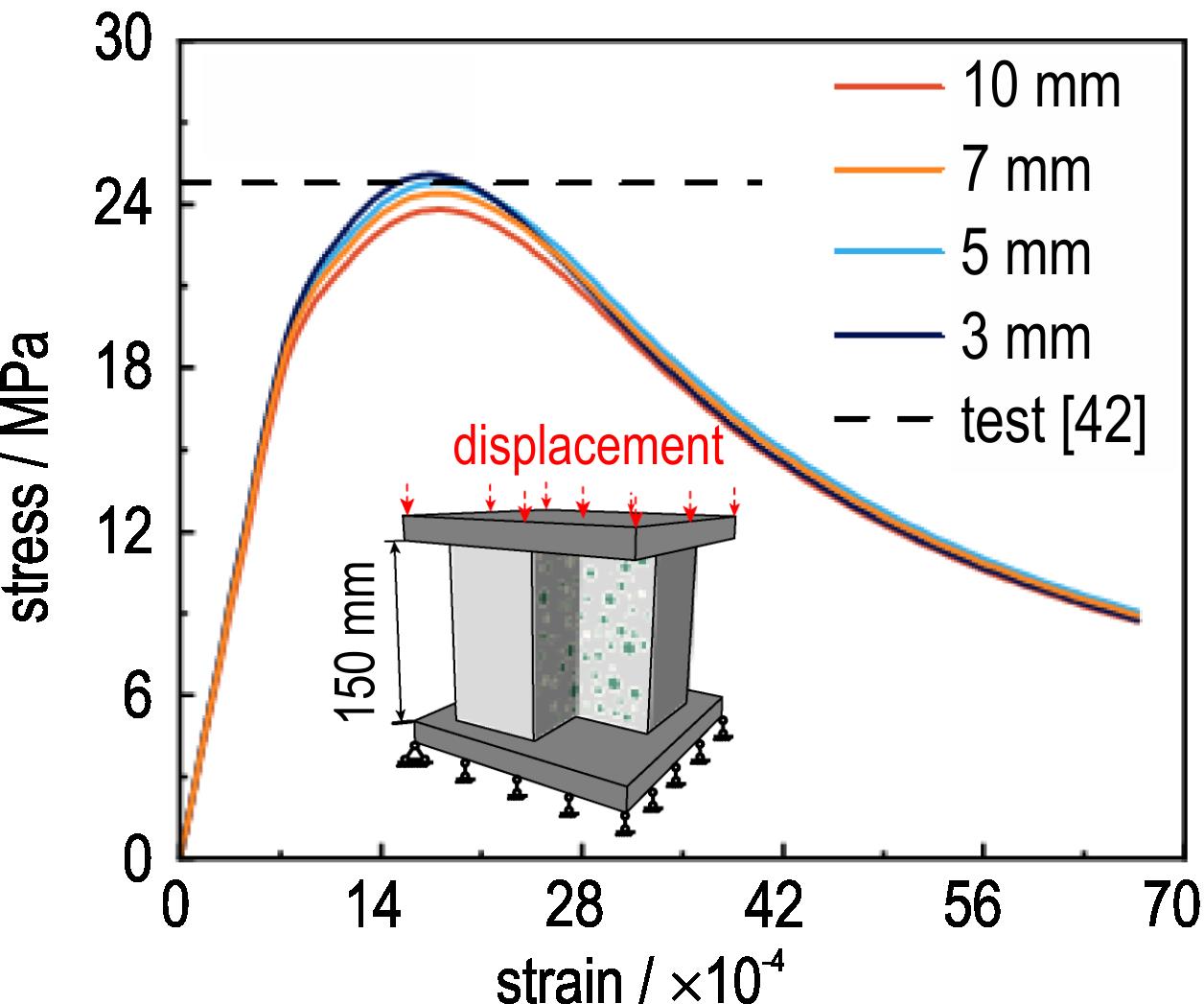

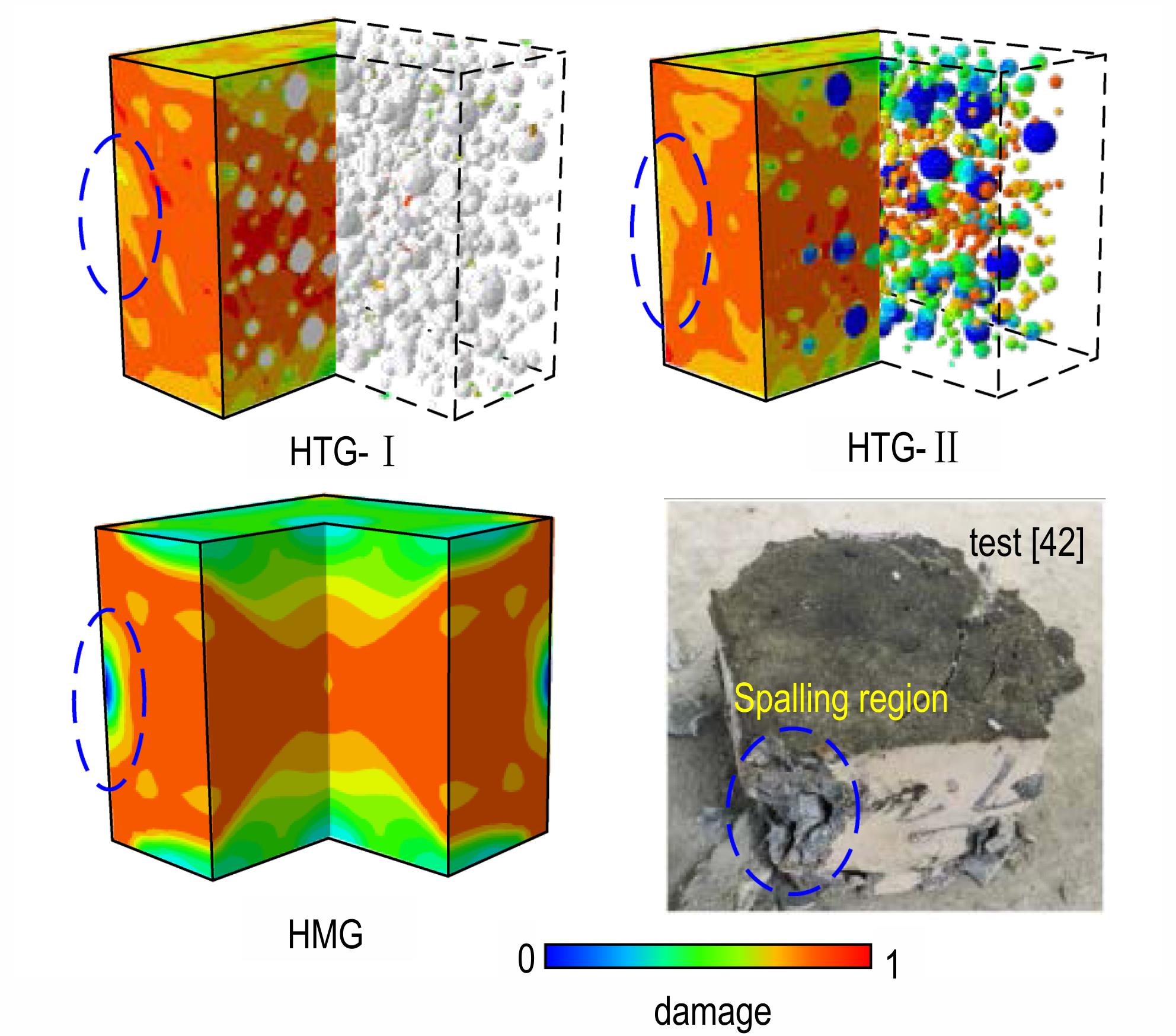

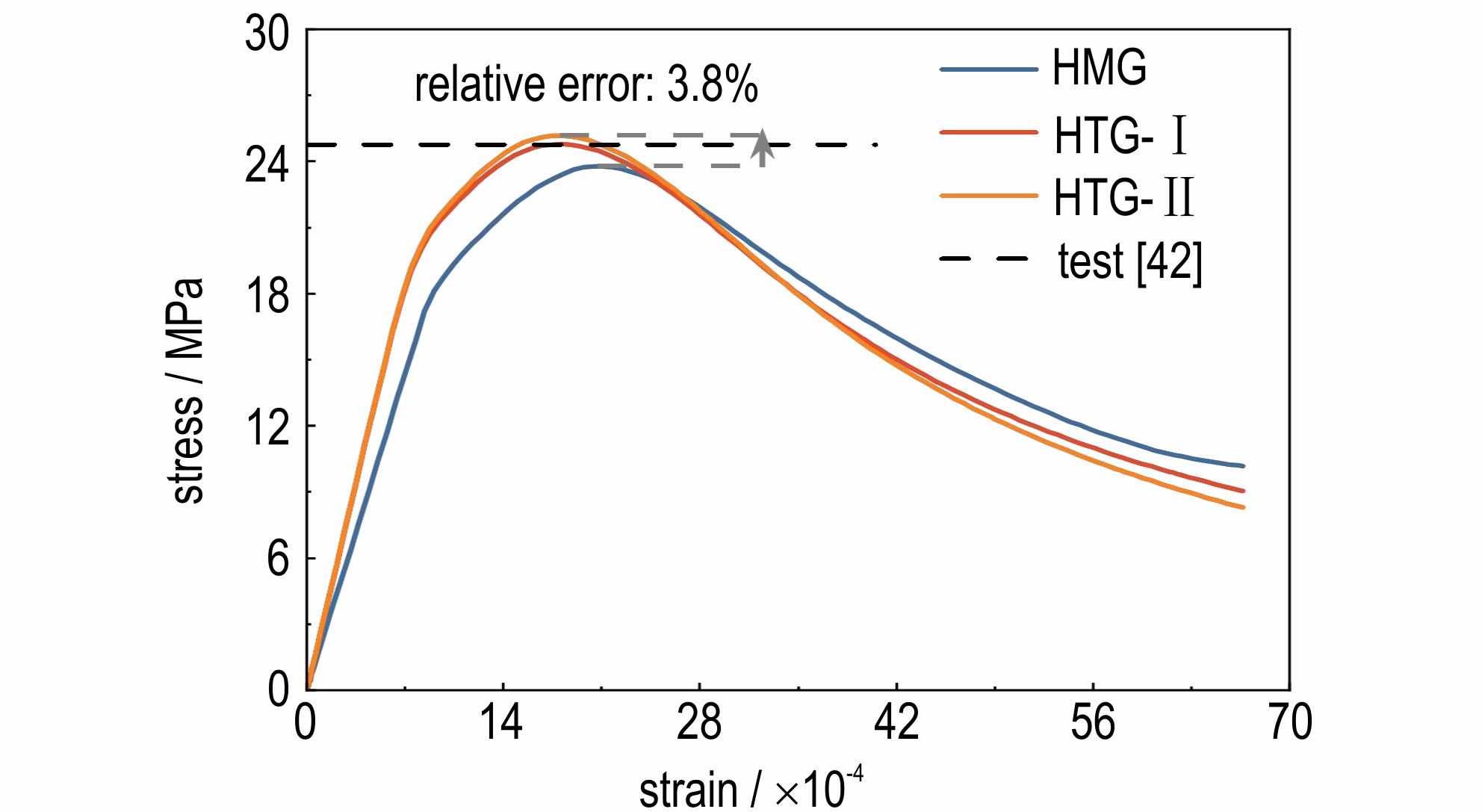

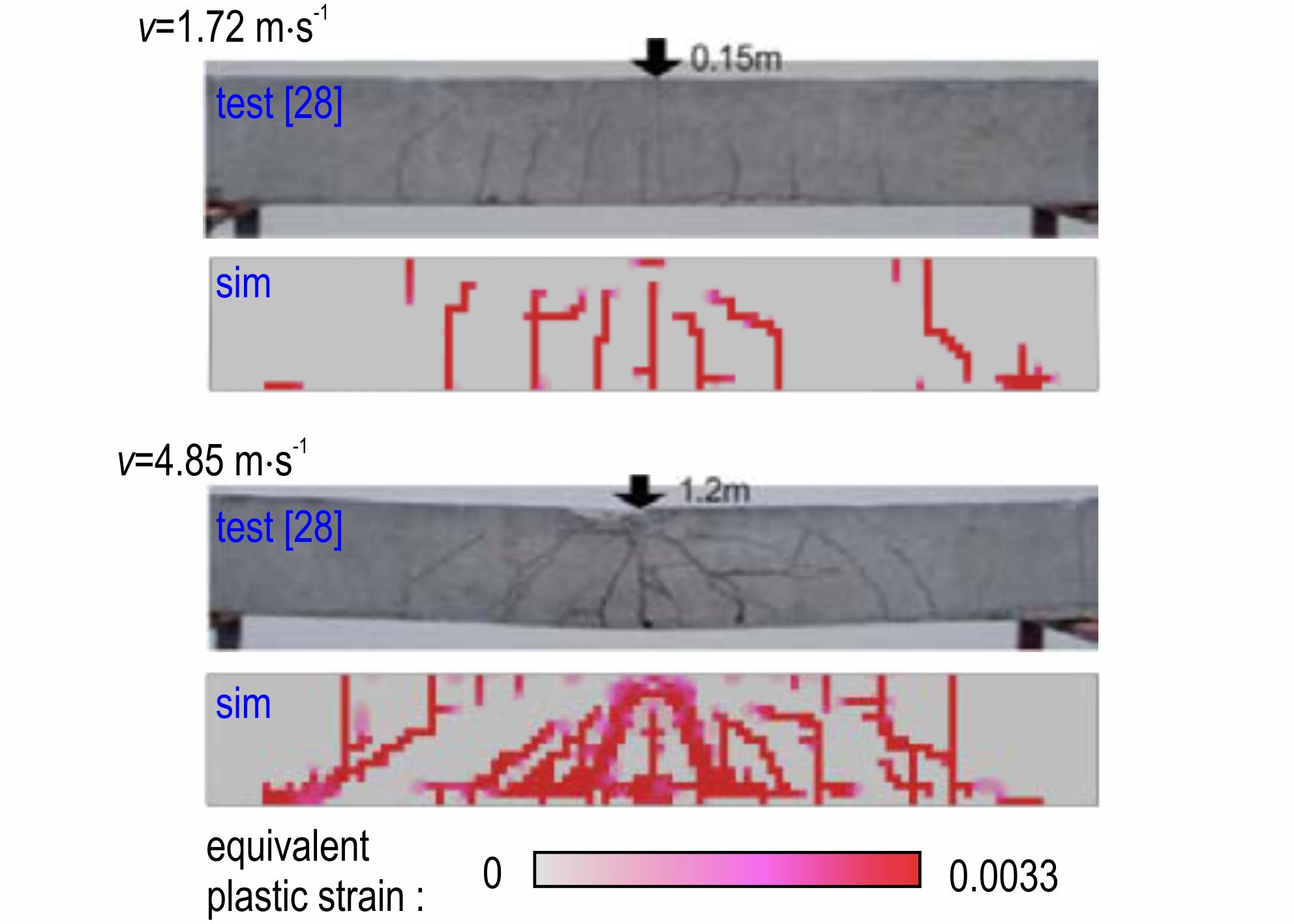

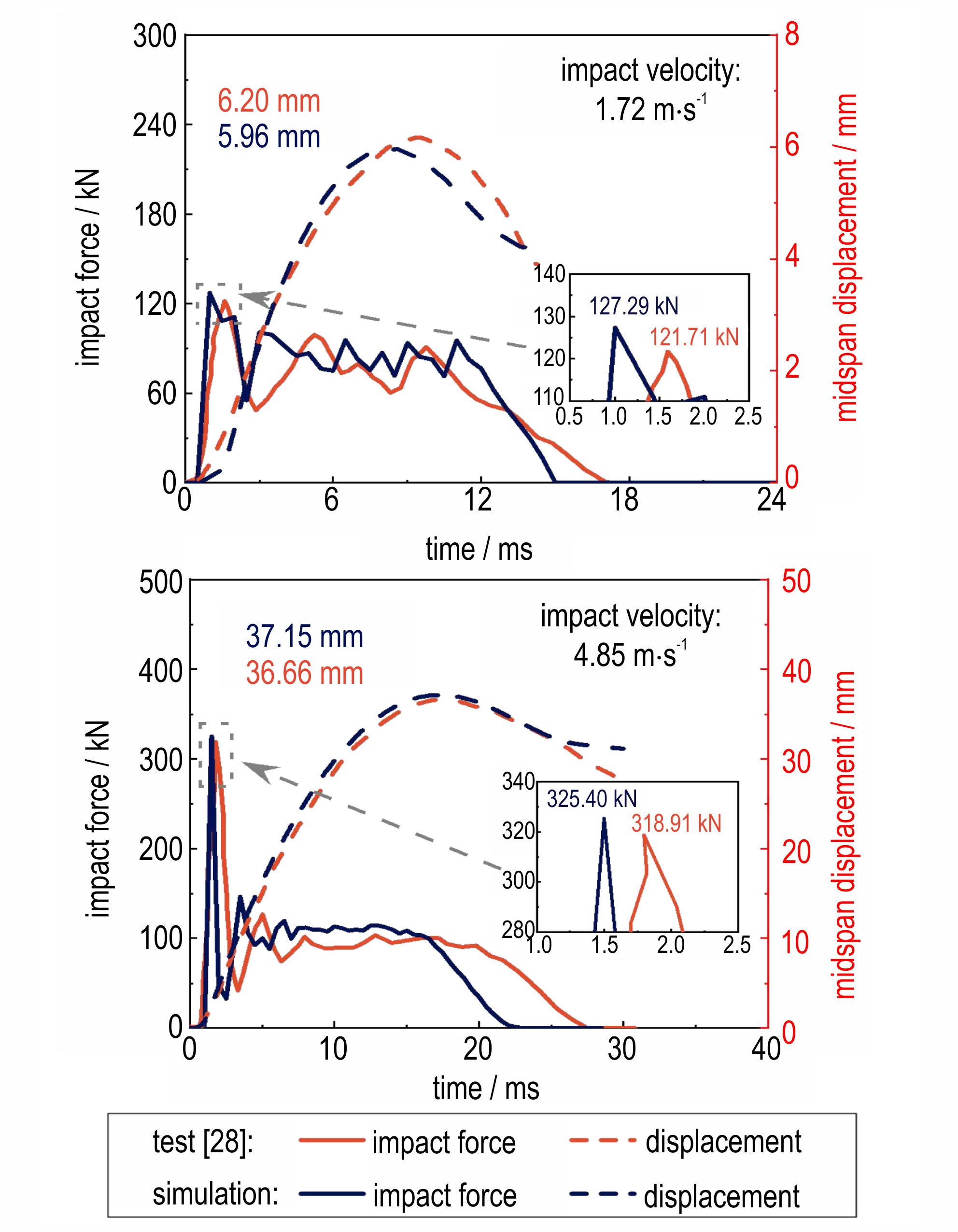

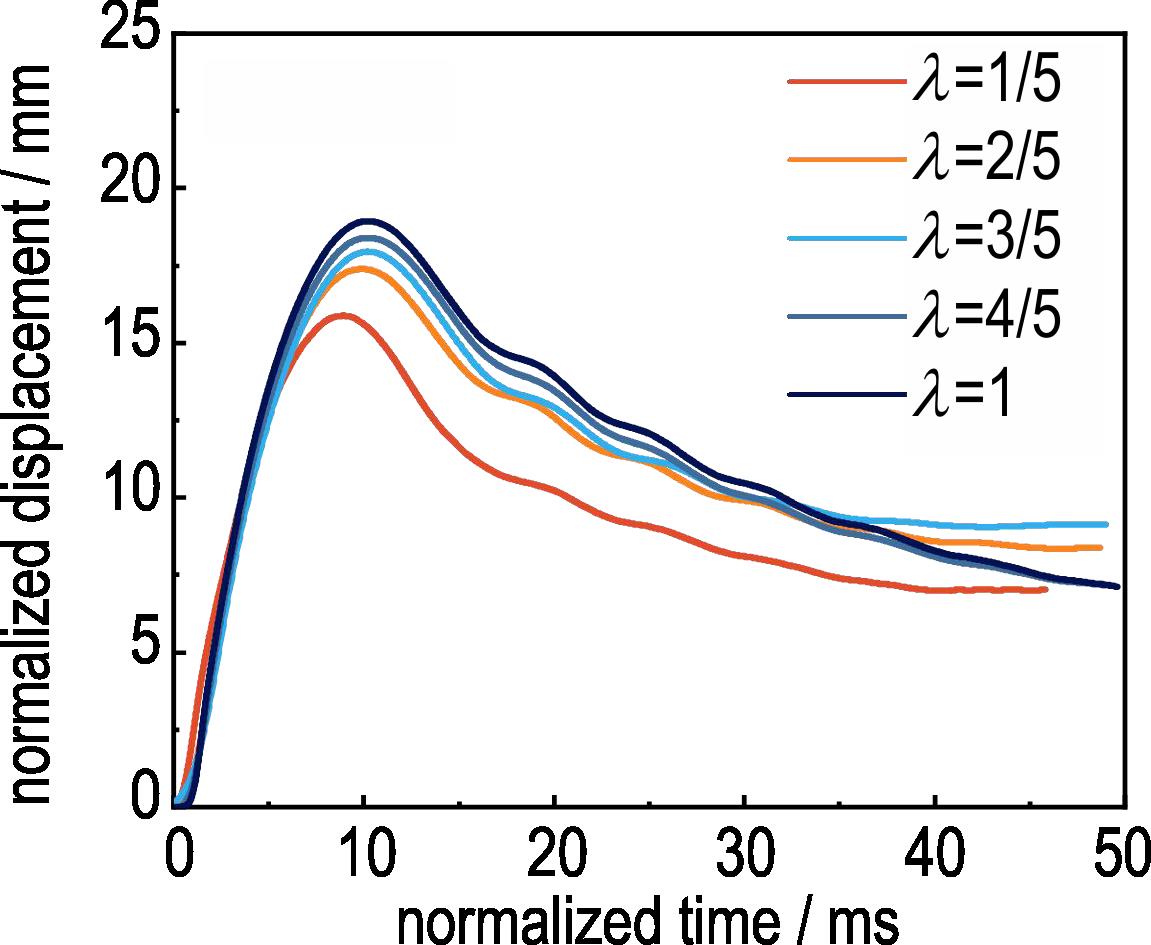

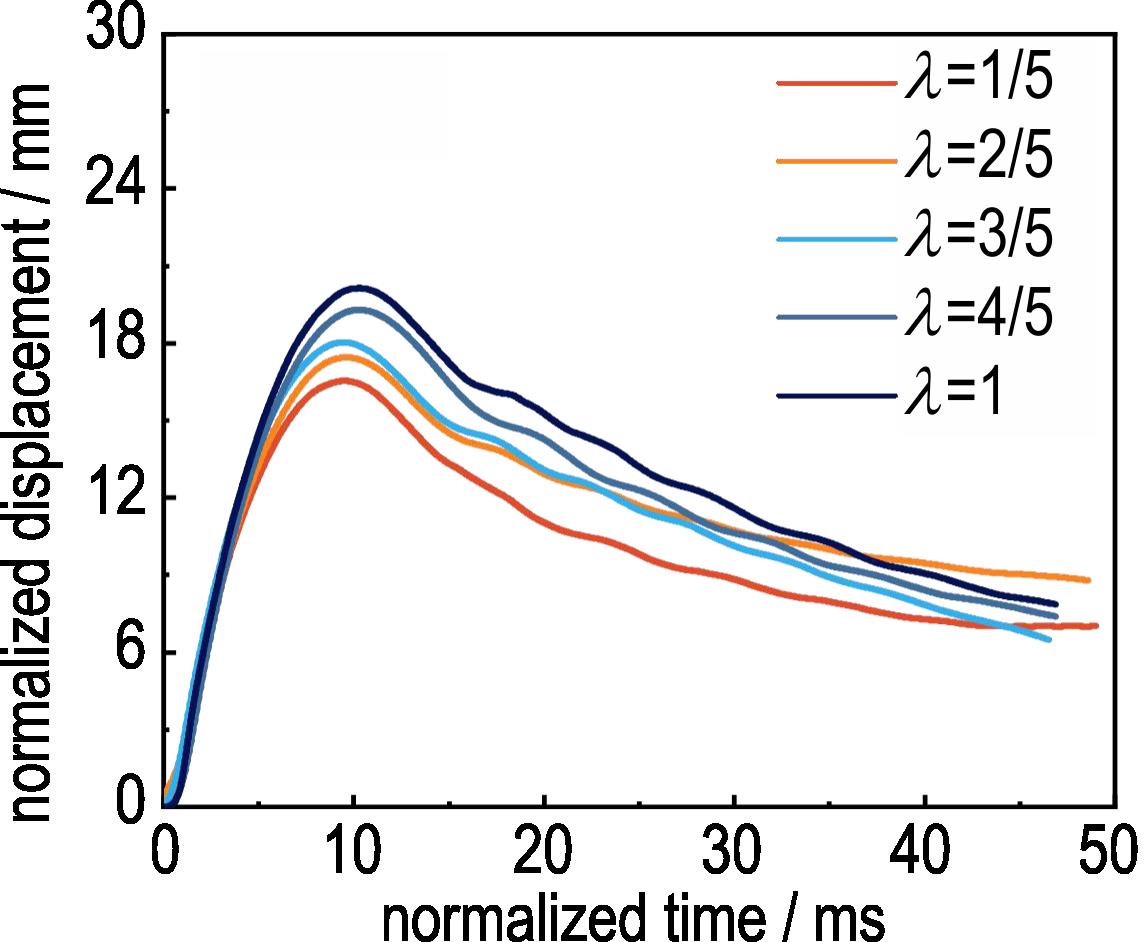

摘要:钢筋混凝土(reinforced concrete, RC)结构在服役过程中常遭受冲击荷载作用,导致其动力响应十分复杂,往往难以预测。为了系统分析混凝土非均质性这一特征对几何相似RC梁冲击响应及尺度效应的影响,基于对照分析的方法,建立了均质RC梁(Homogeneity, HMG)与两种非均质RC梁(Heterogeneity-Ⅰ,HTG-Ⅰ和Heterogeneity-Ⅱ,HTG-Ⅱ)模型。在冲击荷载作用下分别对比分析位移、冲击力及支反力响应,并进一步从损伤模式、挠度曲线及能量吸收角度探讨其尺度效应的内在机理。研究结果表明,混凝土非均质性这一特征是导致几何相似RC梁位移响应产生尺度效应的原因之一,但其对冲击力和支反力响应的影响较小。造成上述现象的内在机理可能是非均质性会引起不同的损伤路径,结合挠度曲线和能量吸收角度分析,进而发现非均质性增强了RC梁的局部响应。同时,冲击速度在3.6~7.4 m·s-1内,冲击速度越大,位移响应的尺度效应会越显著。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

-

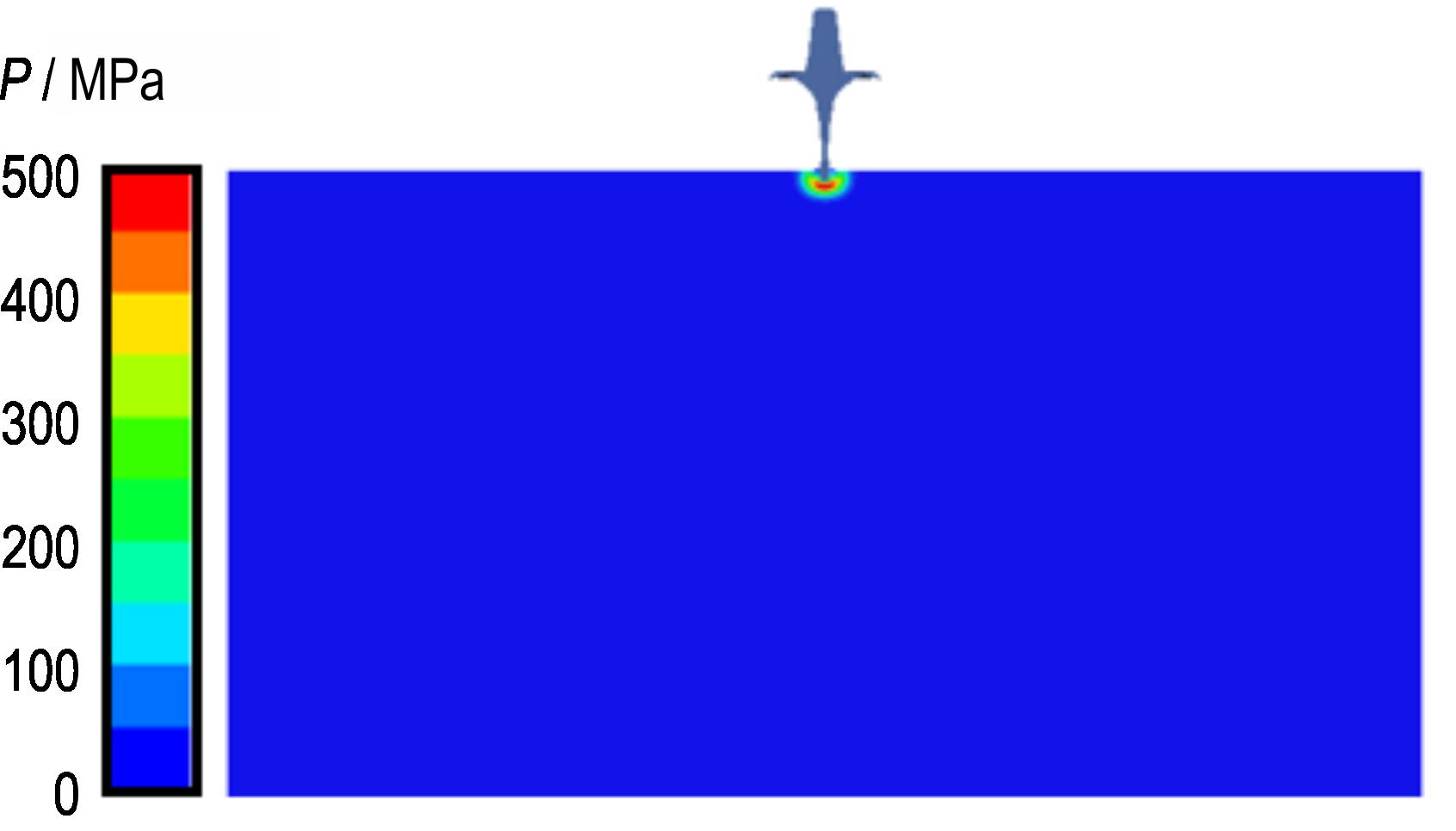

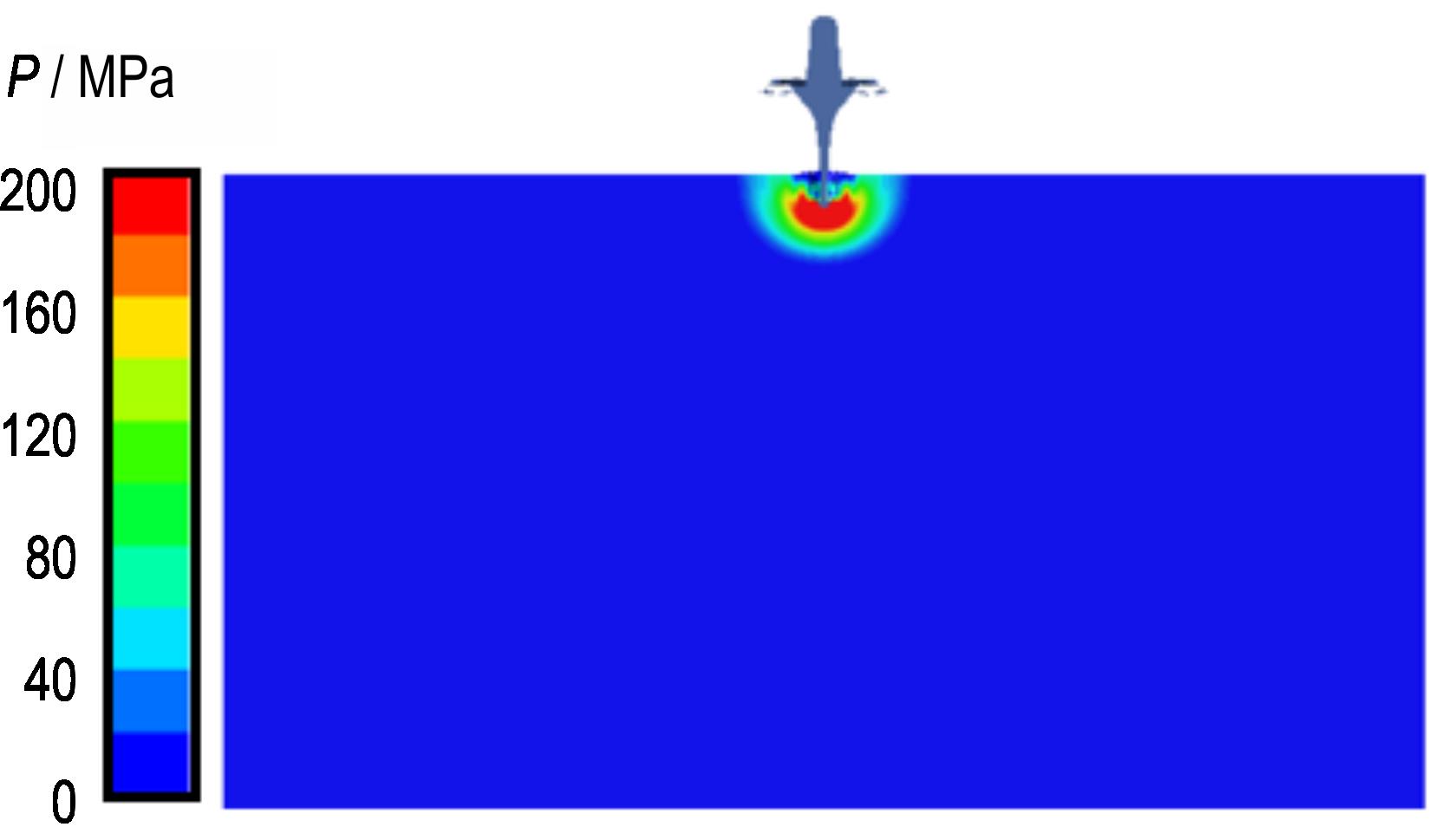

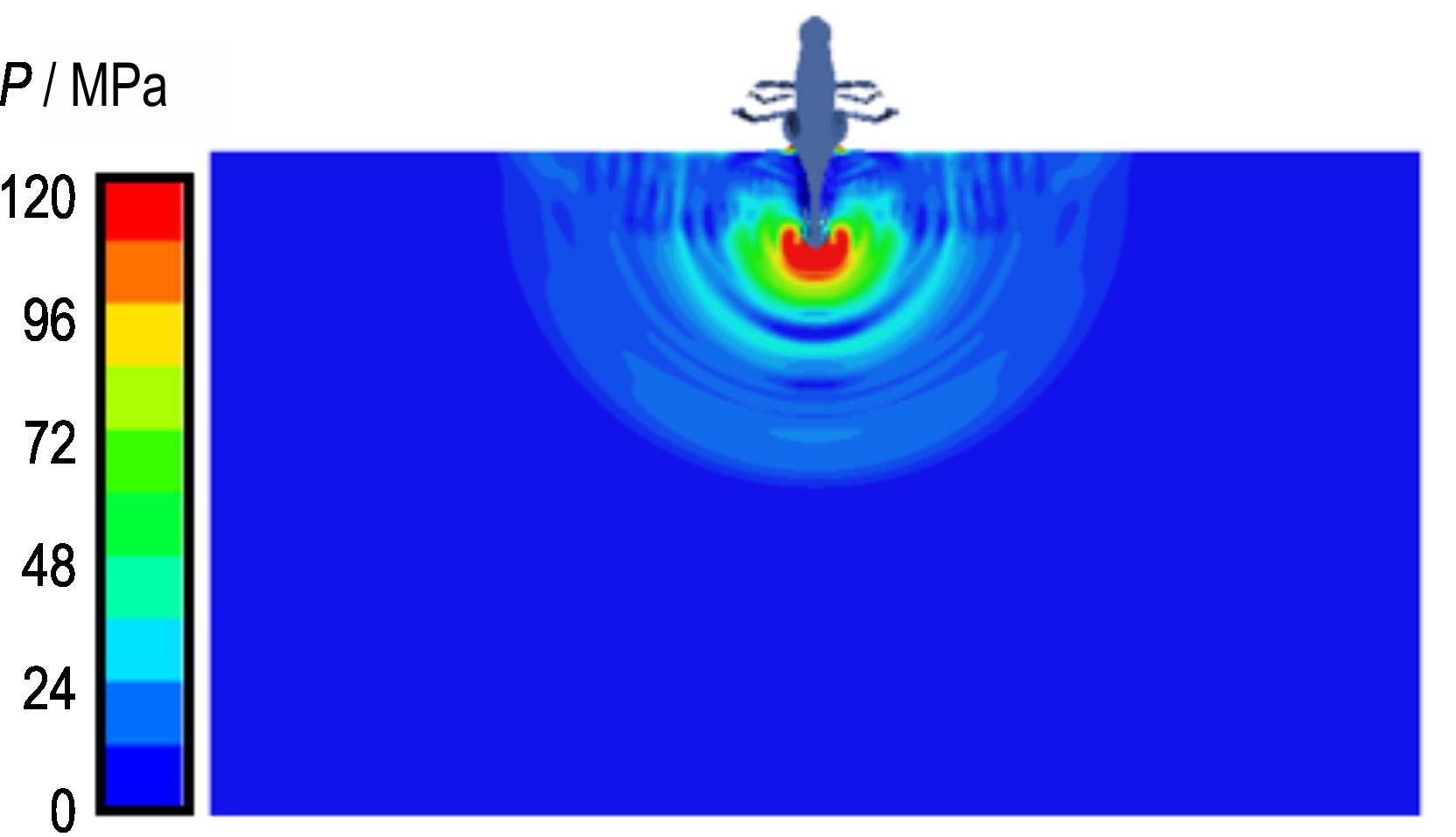

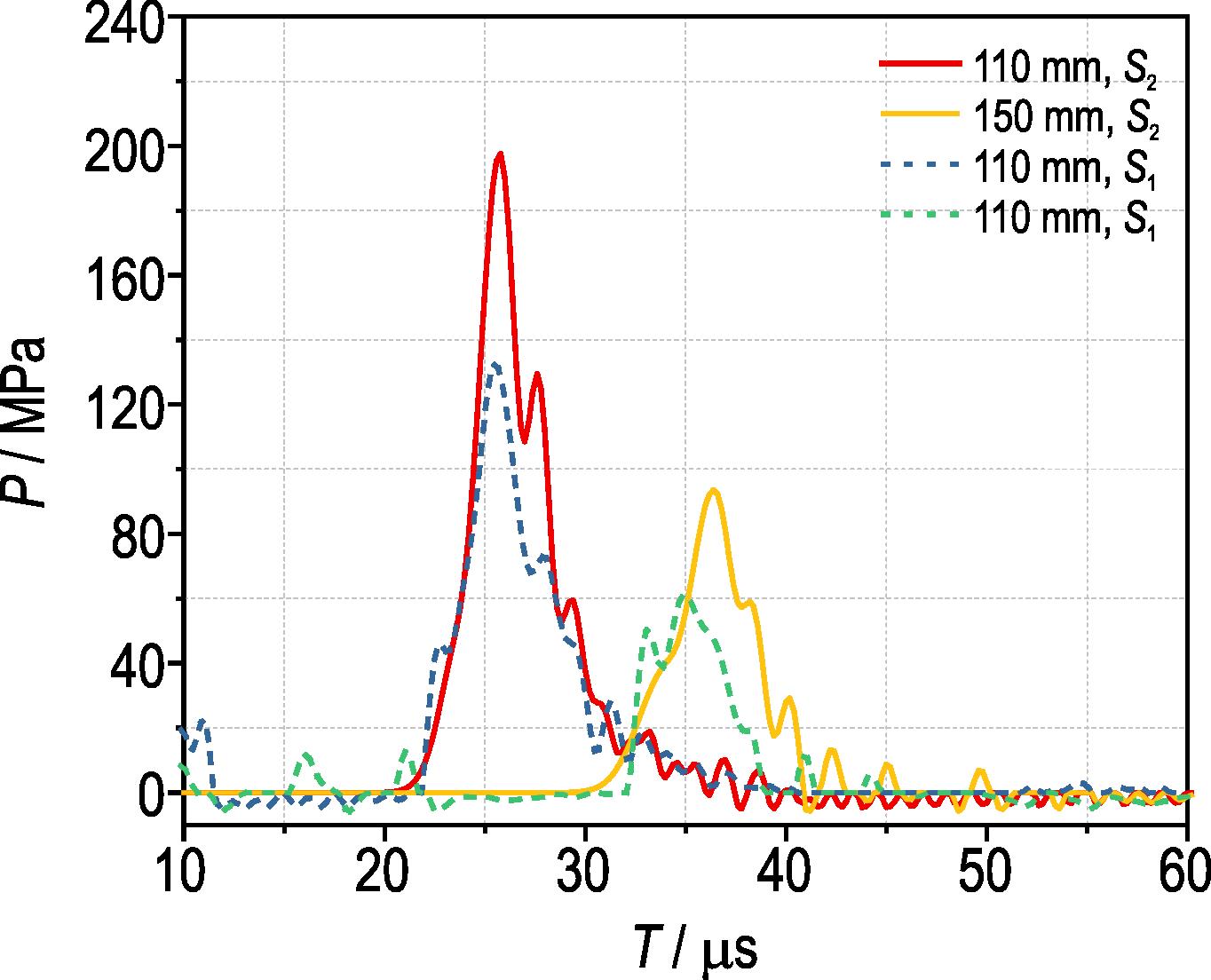

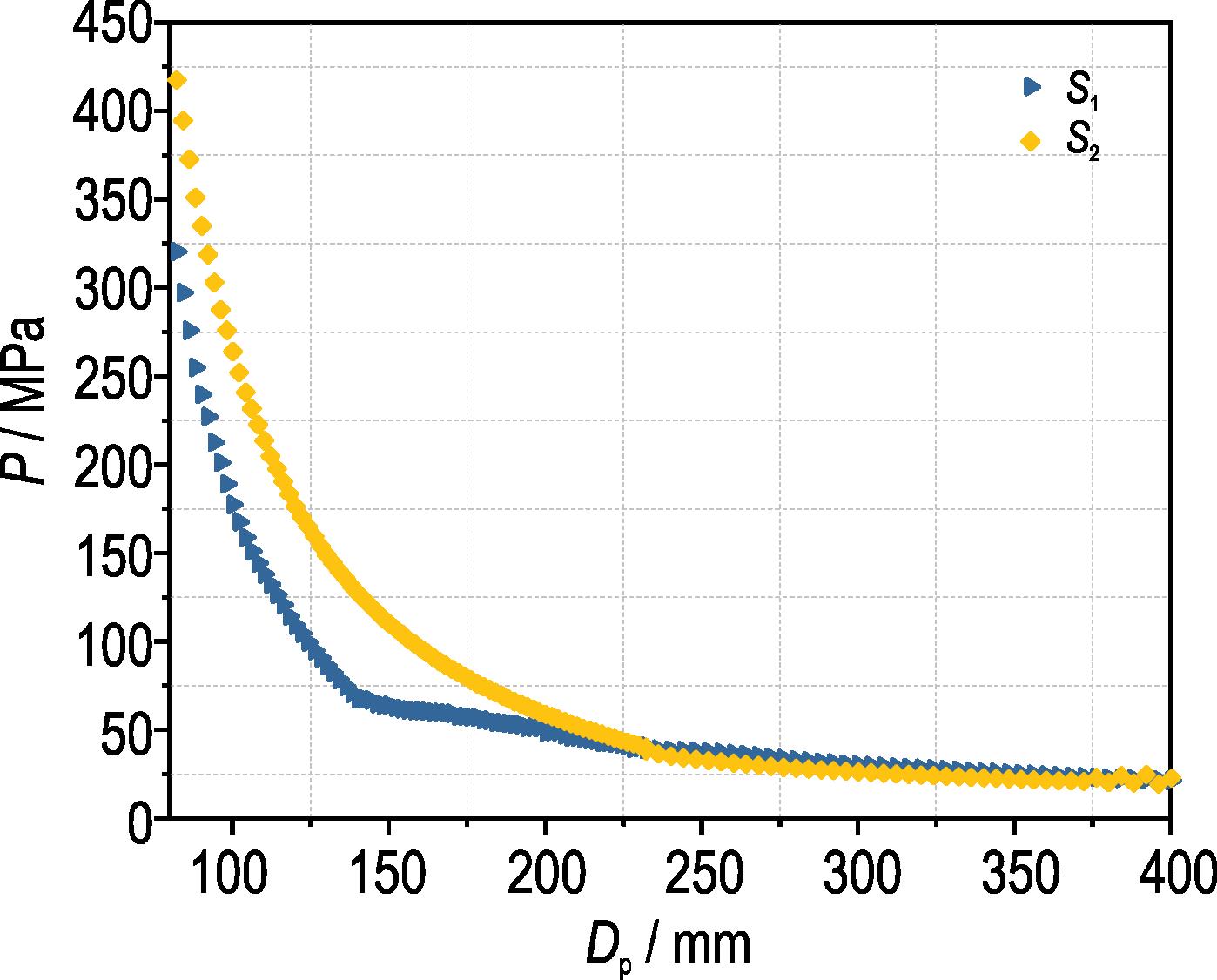

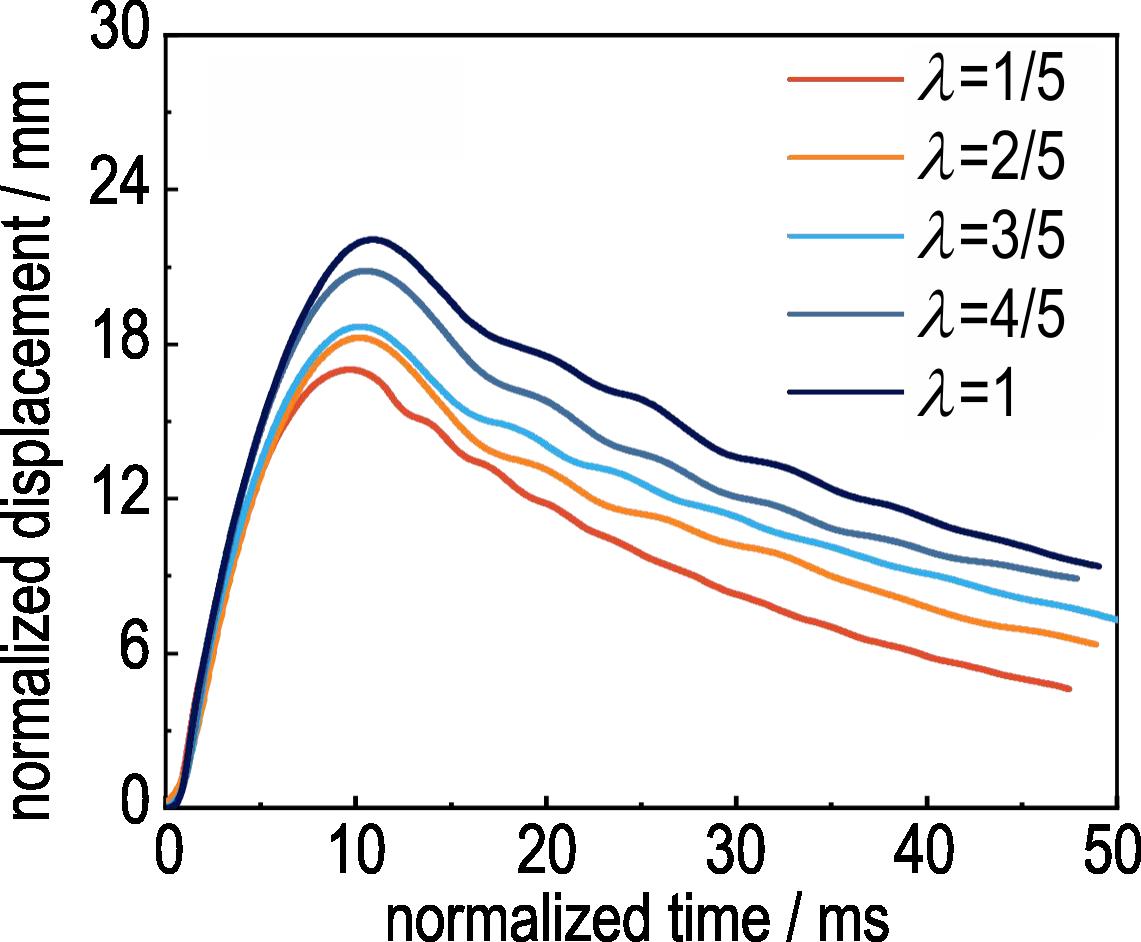

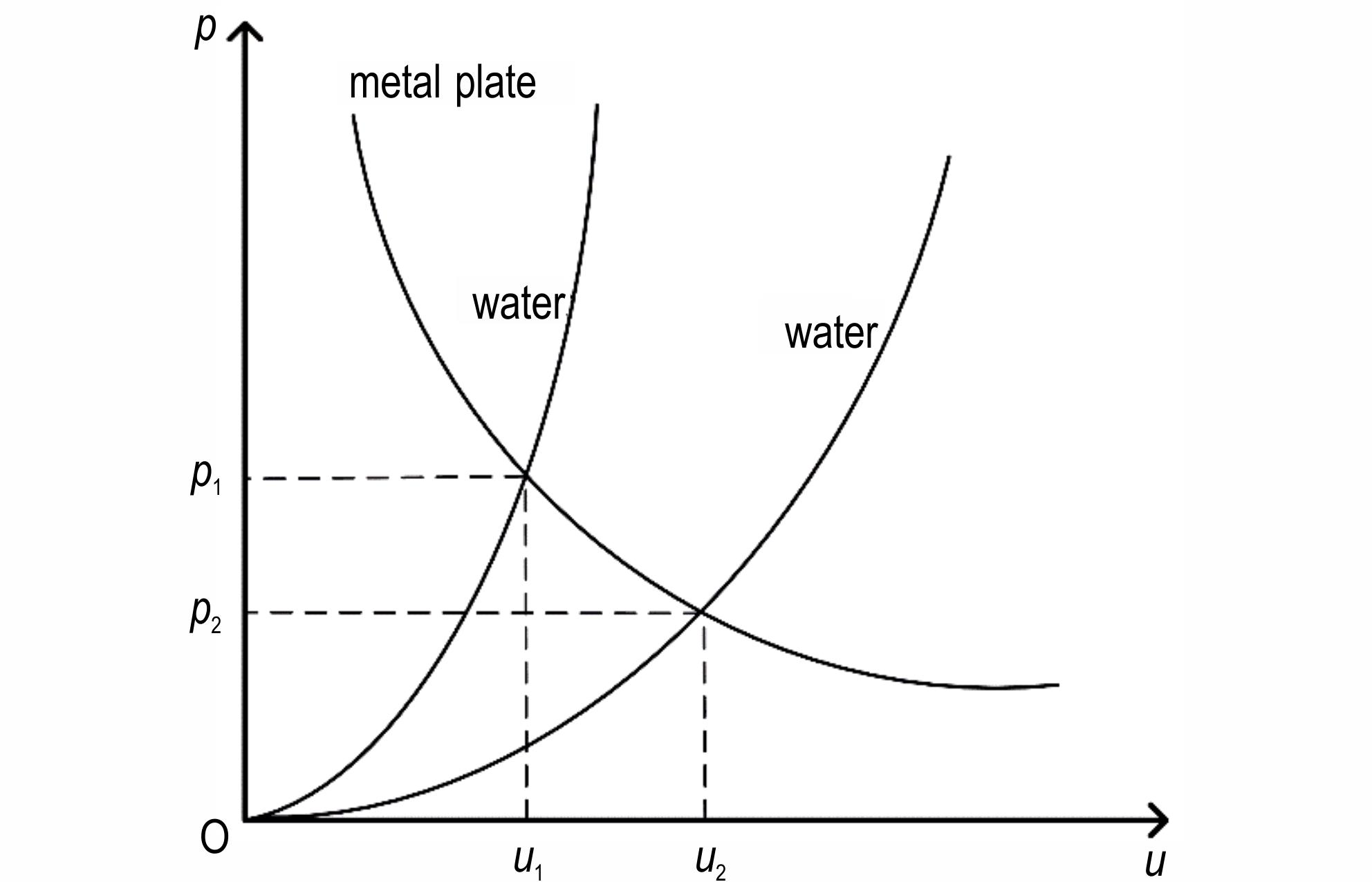

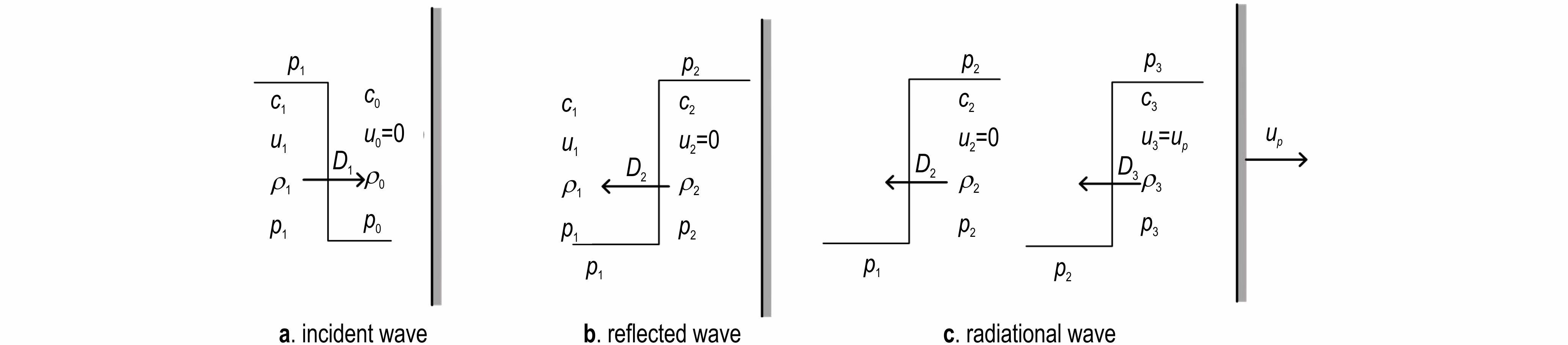

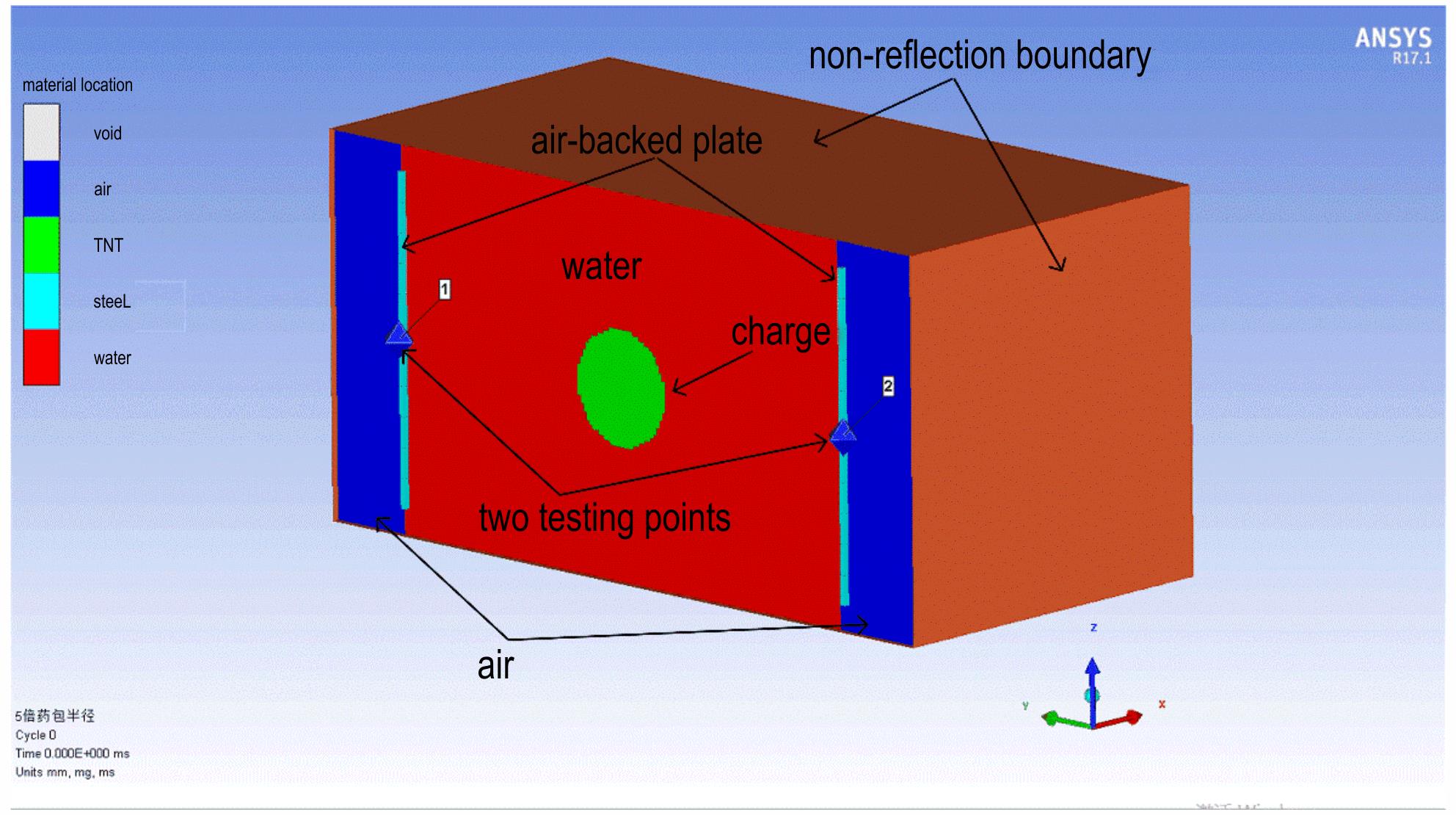

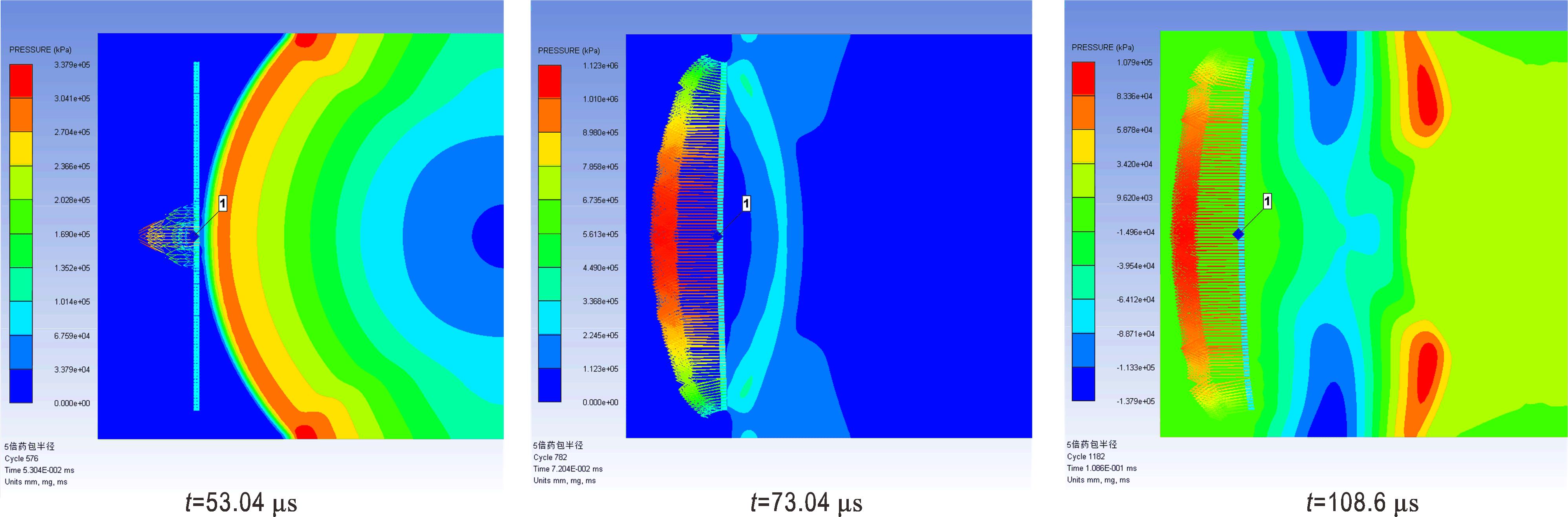

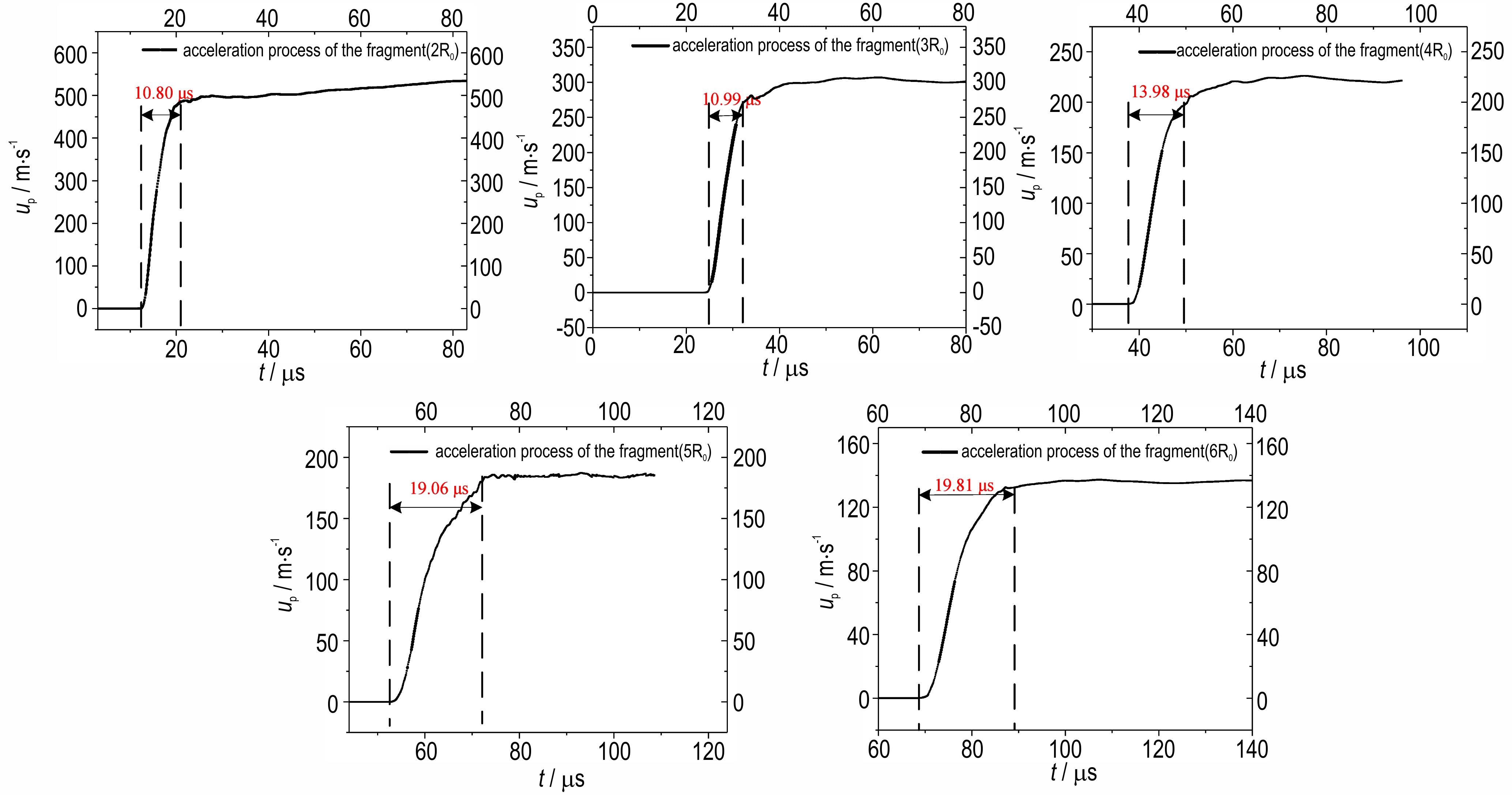

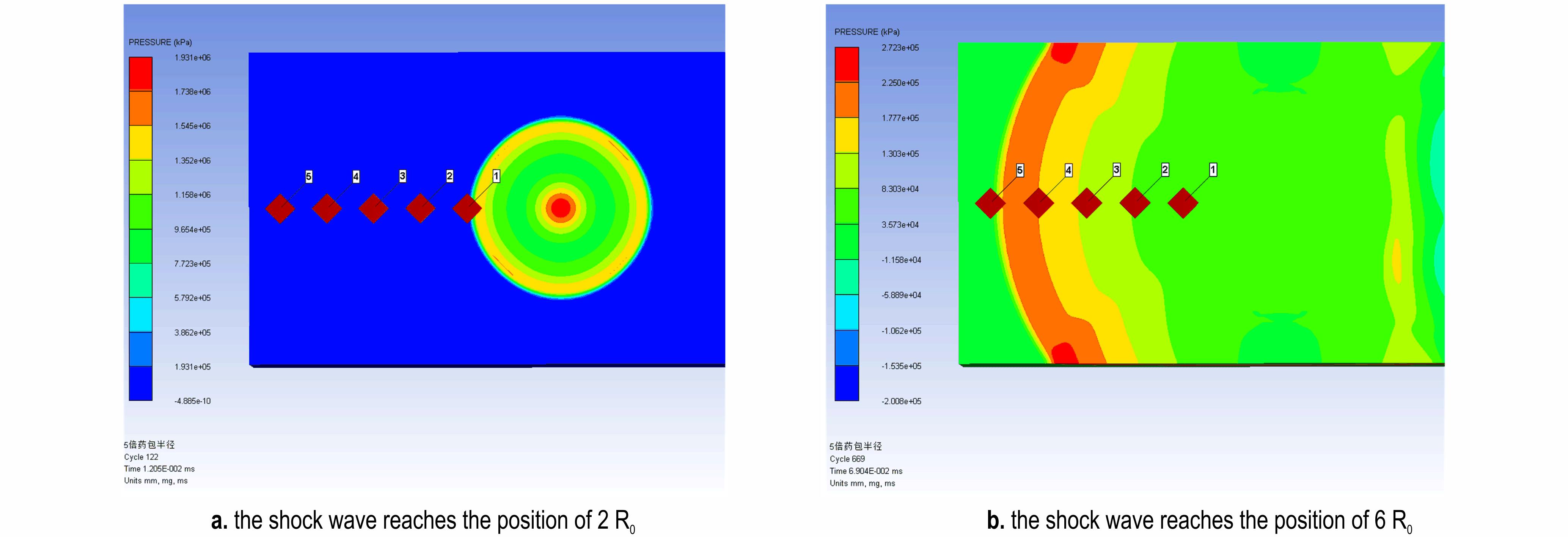

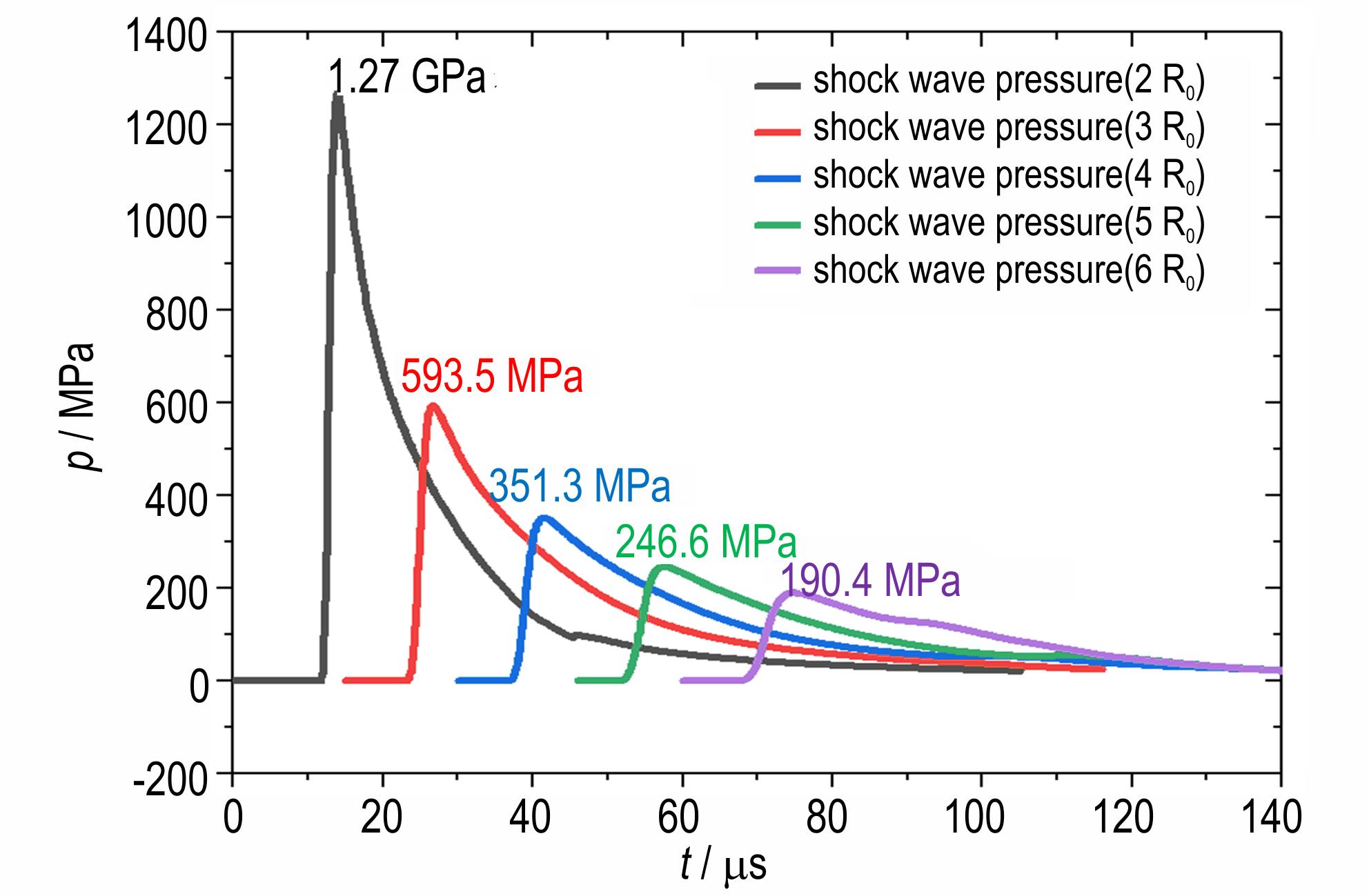

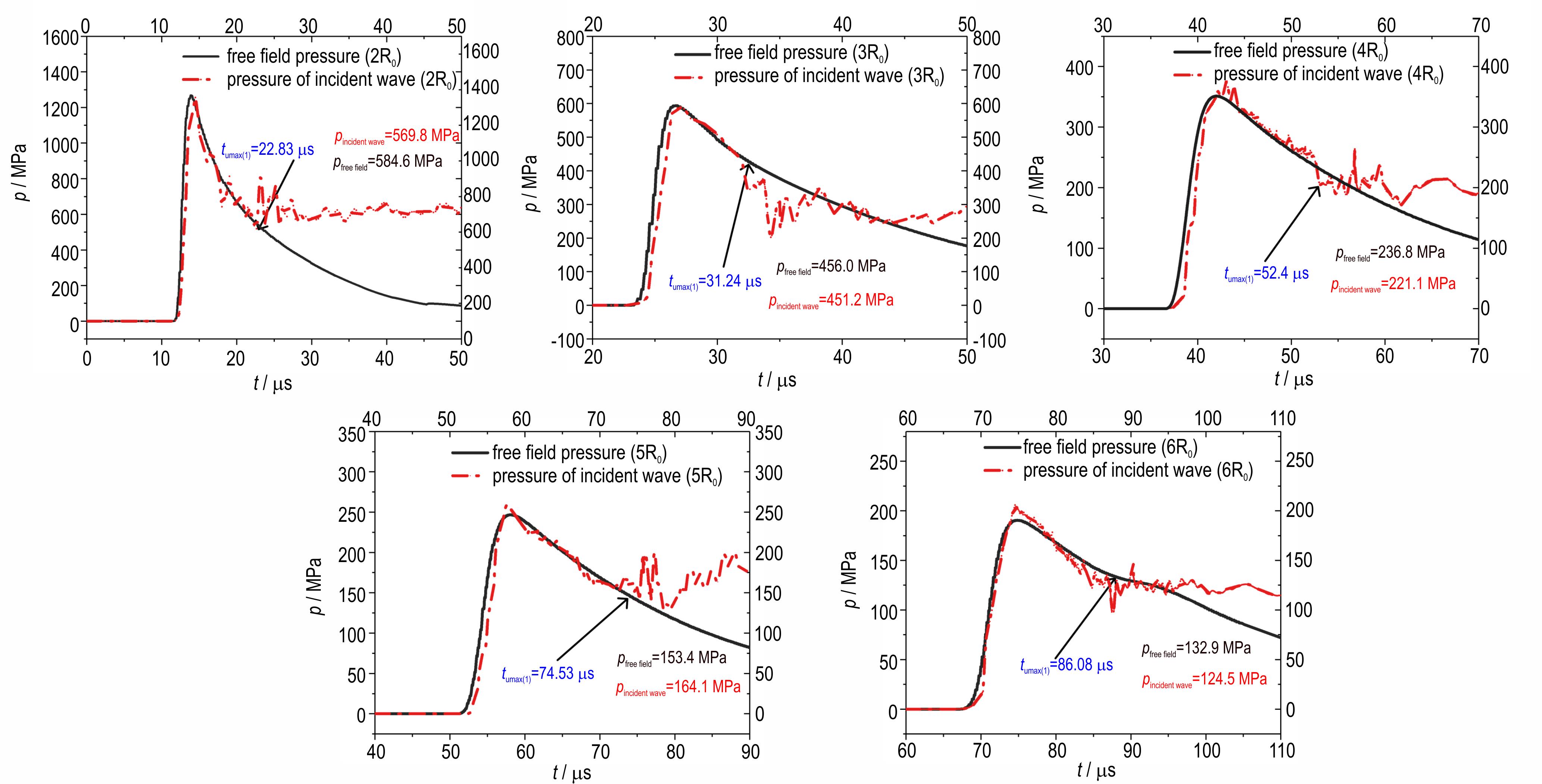

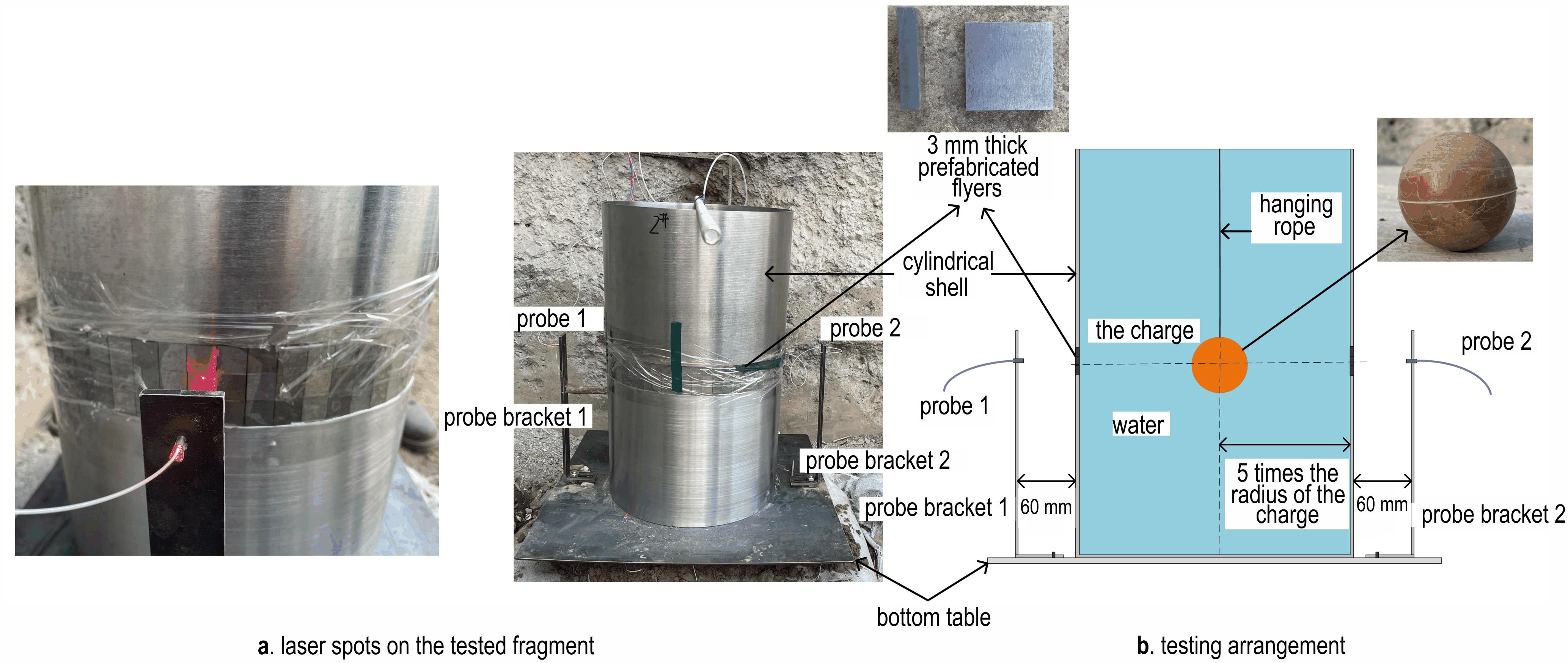

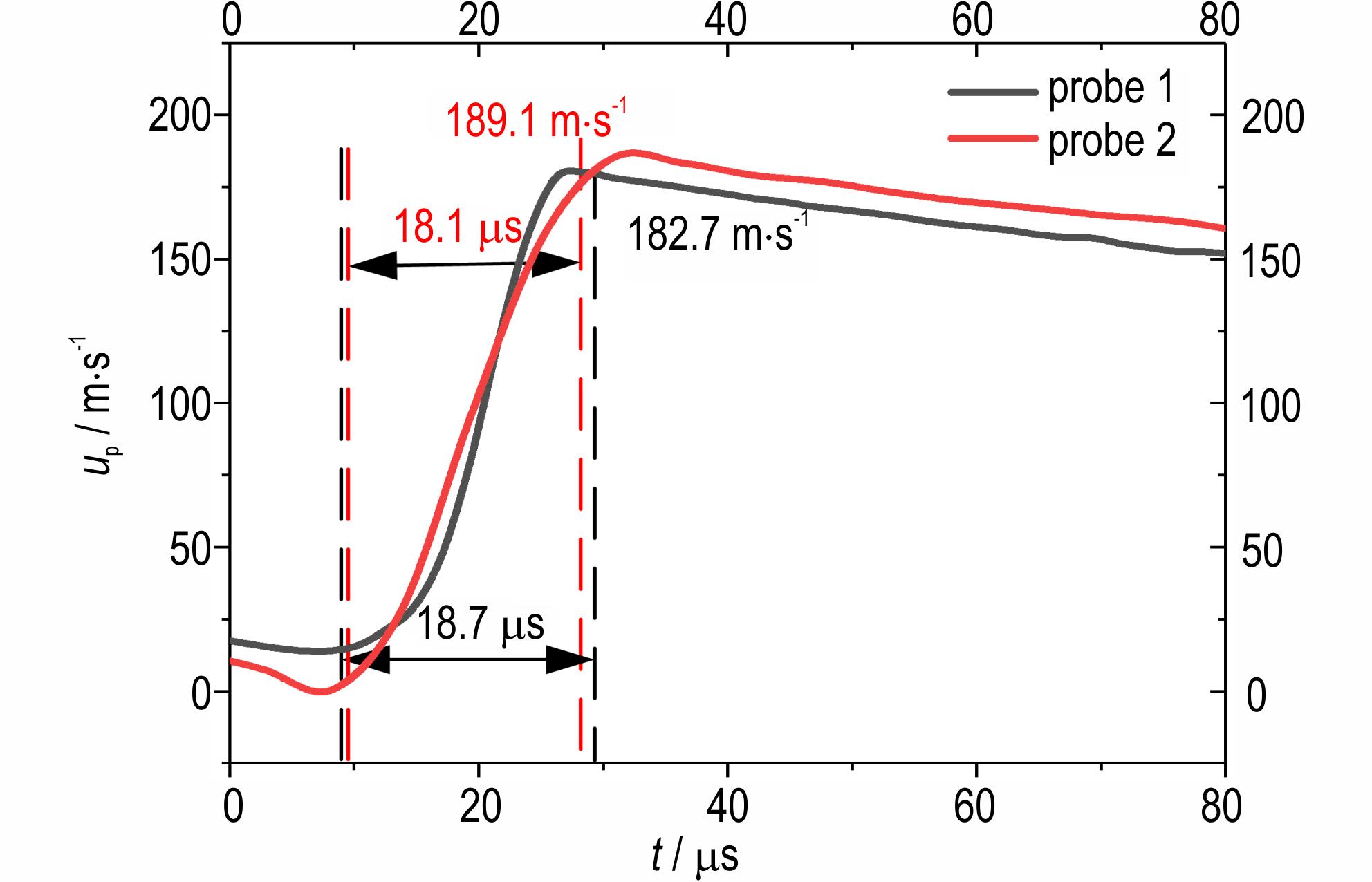

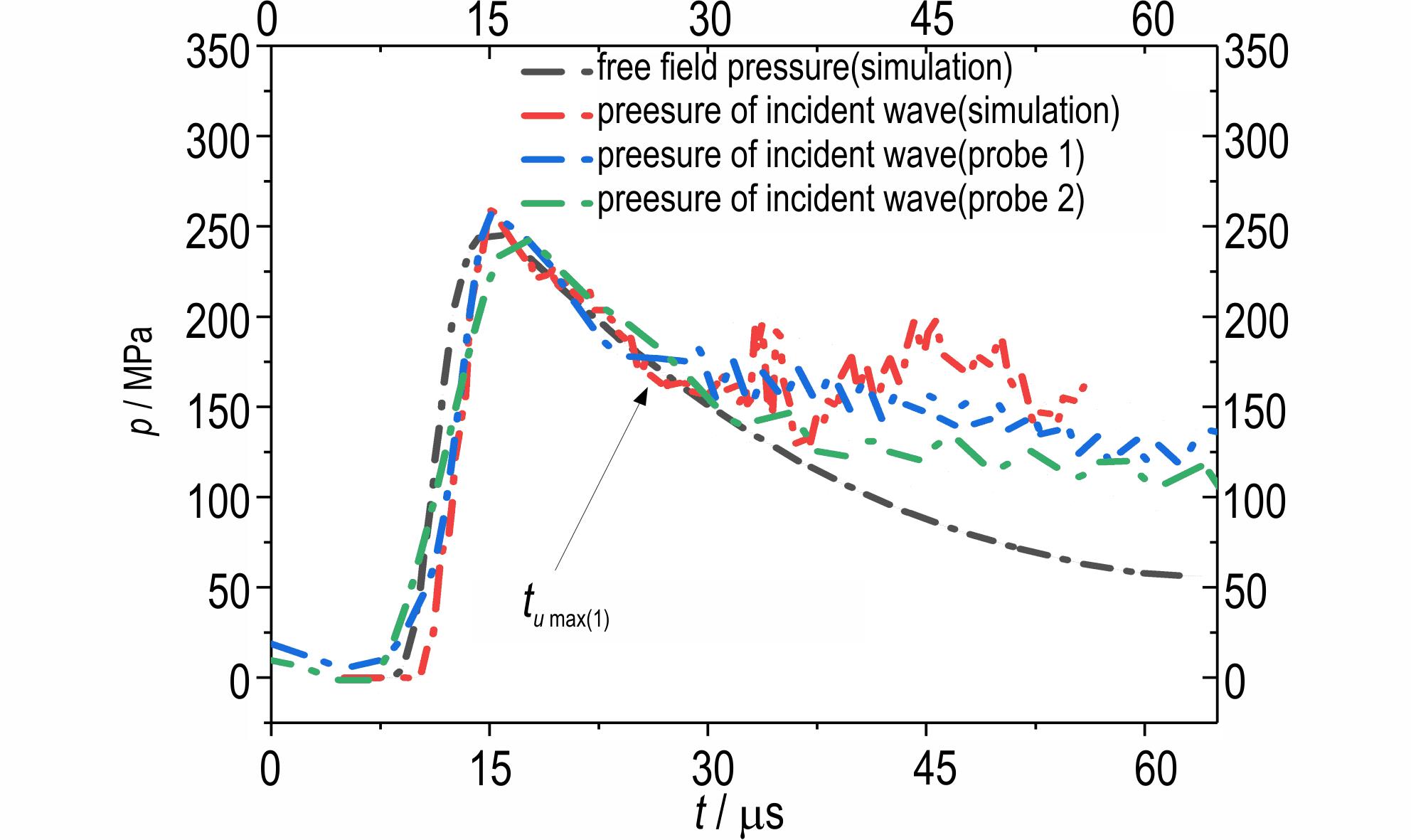

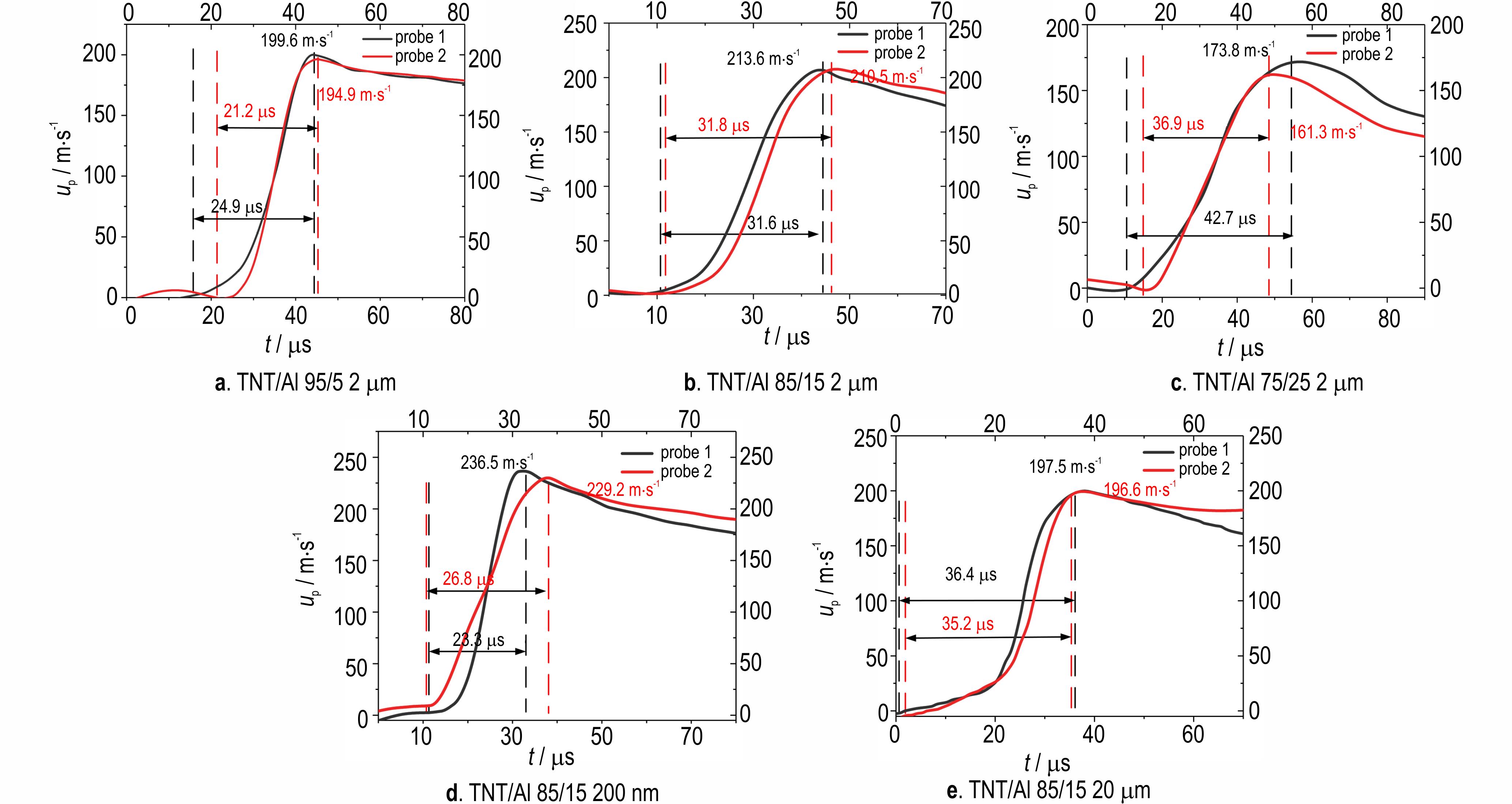

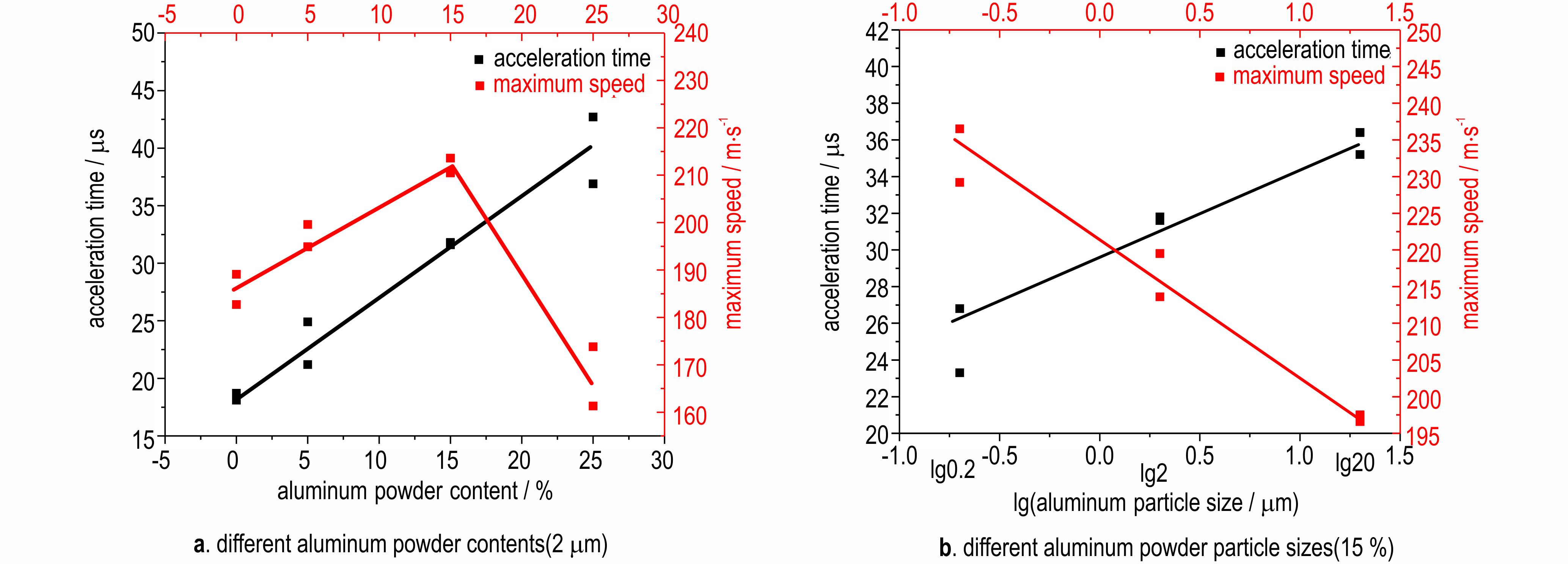

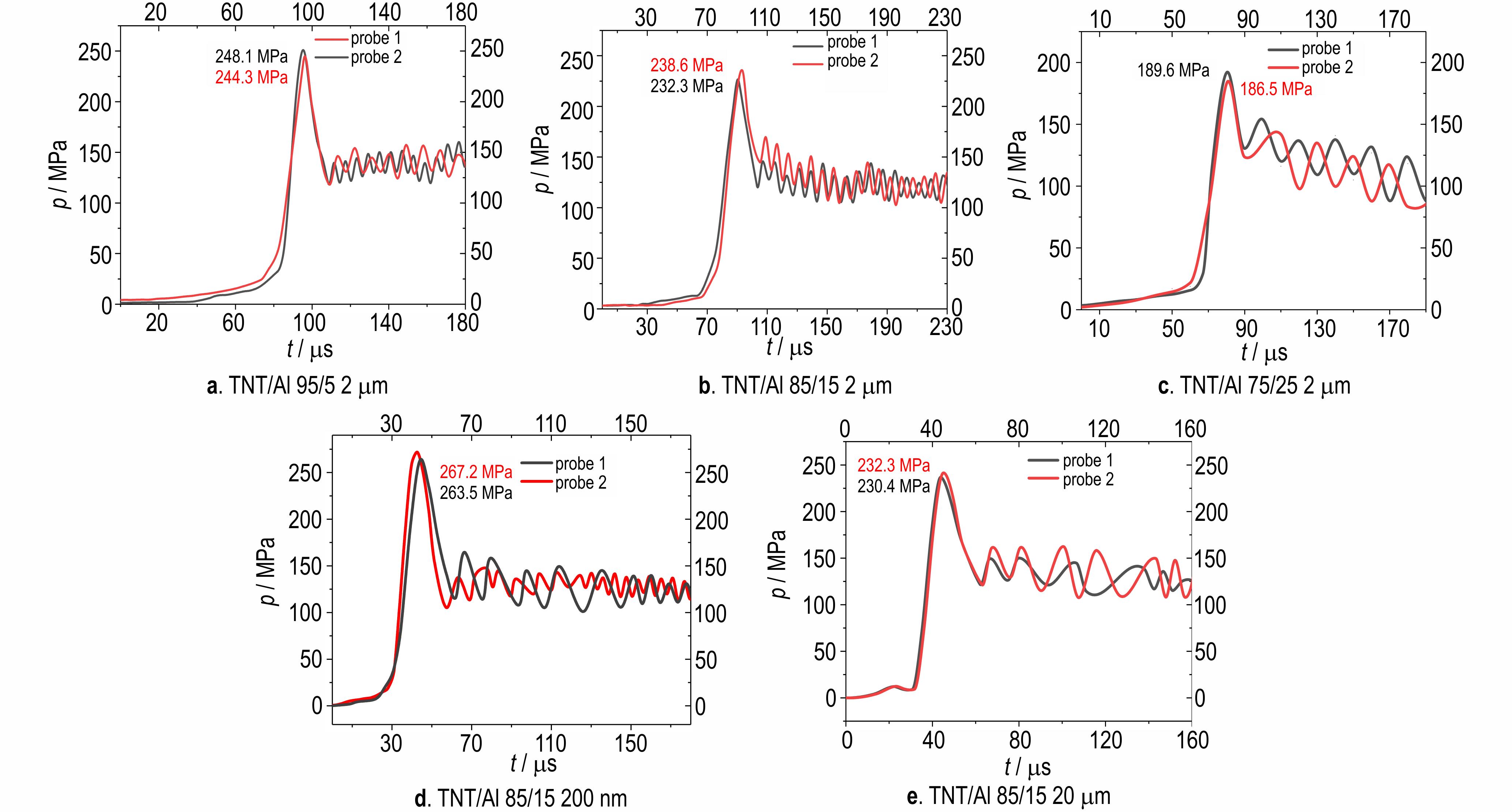

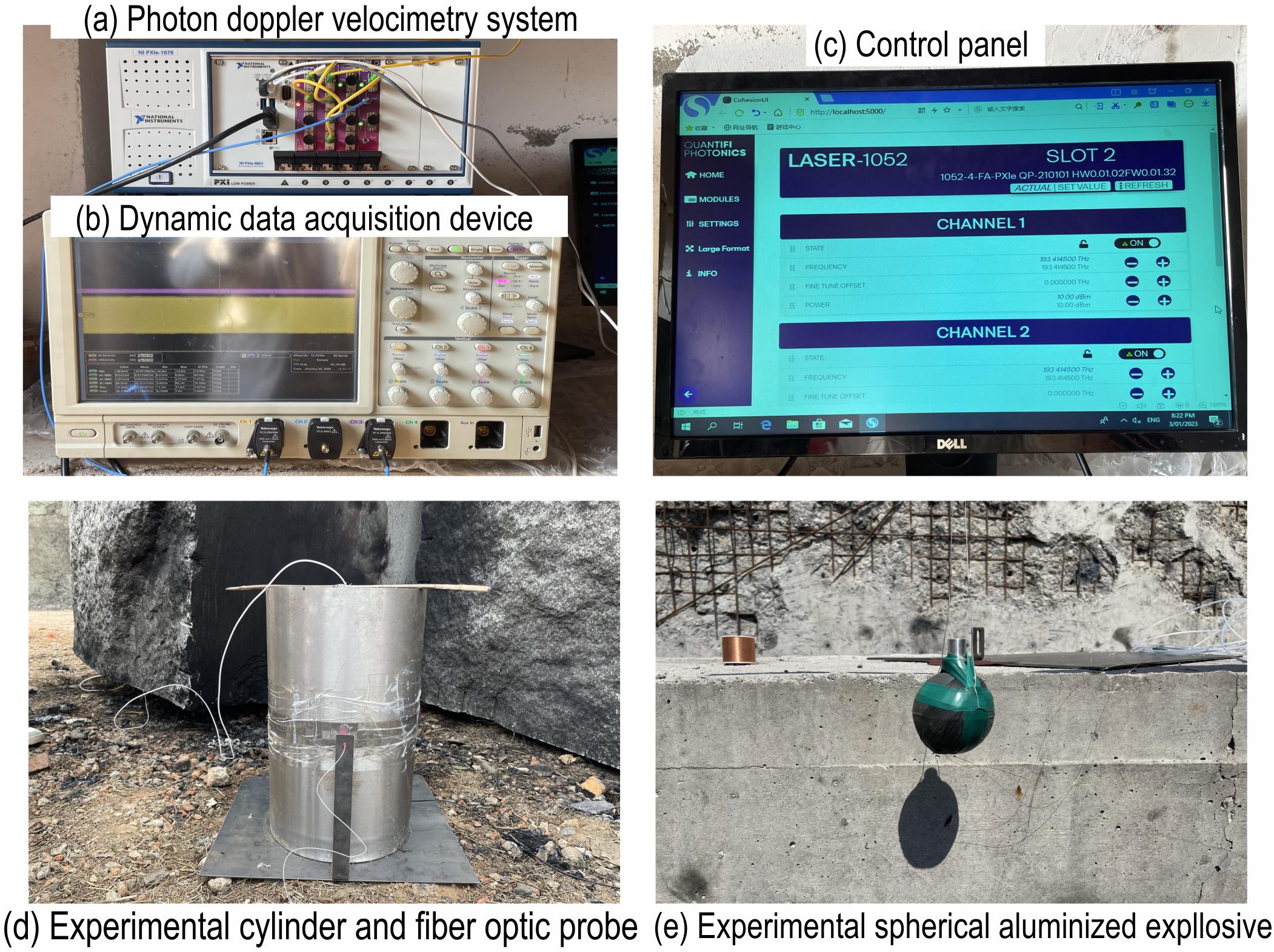

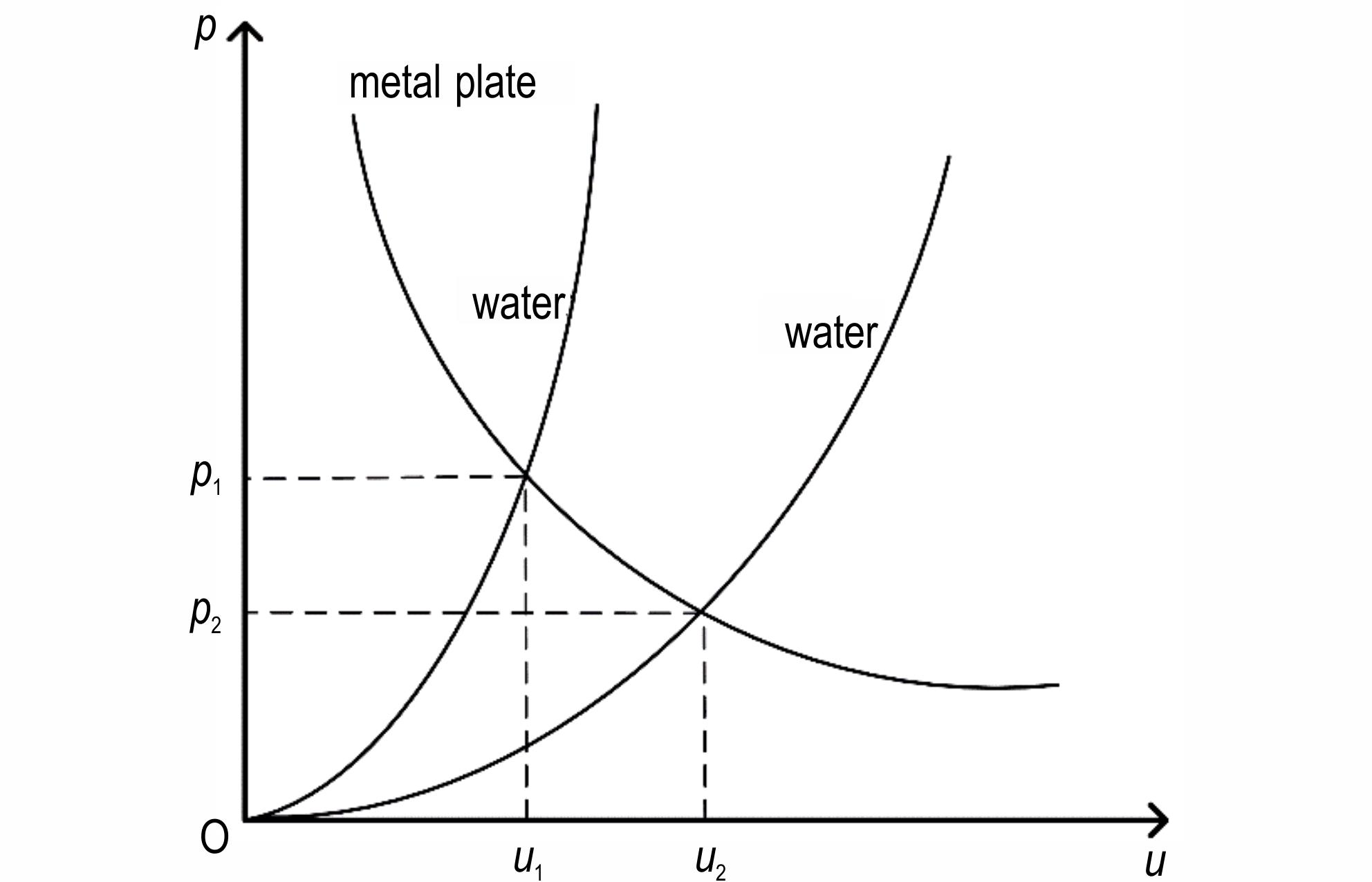

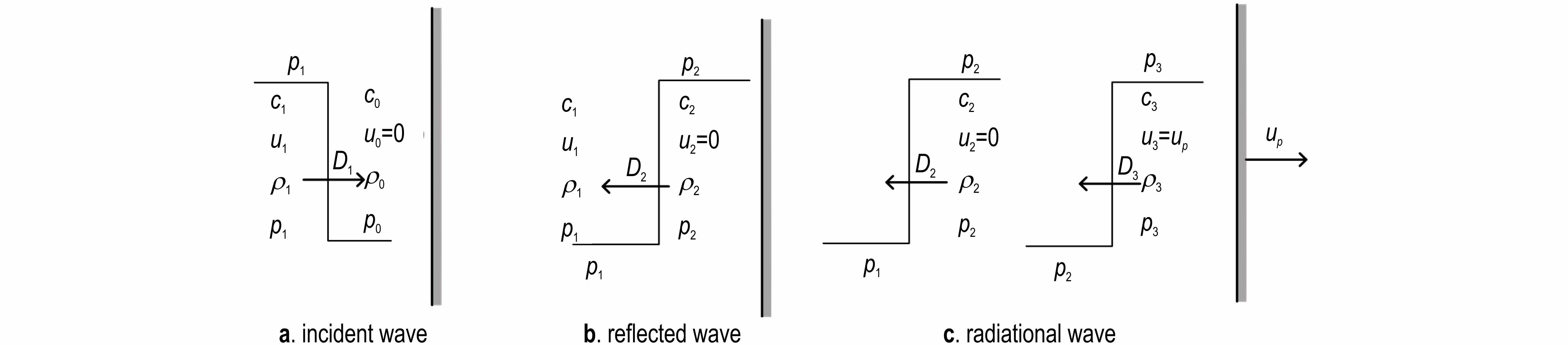

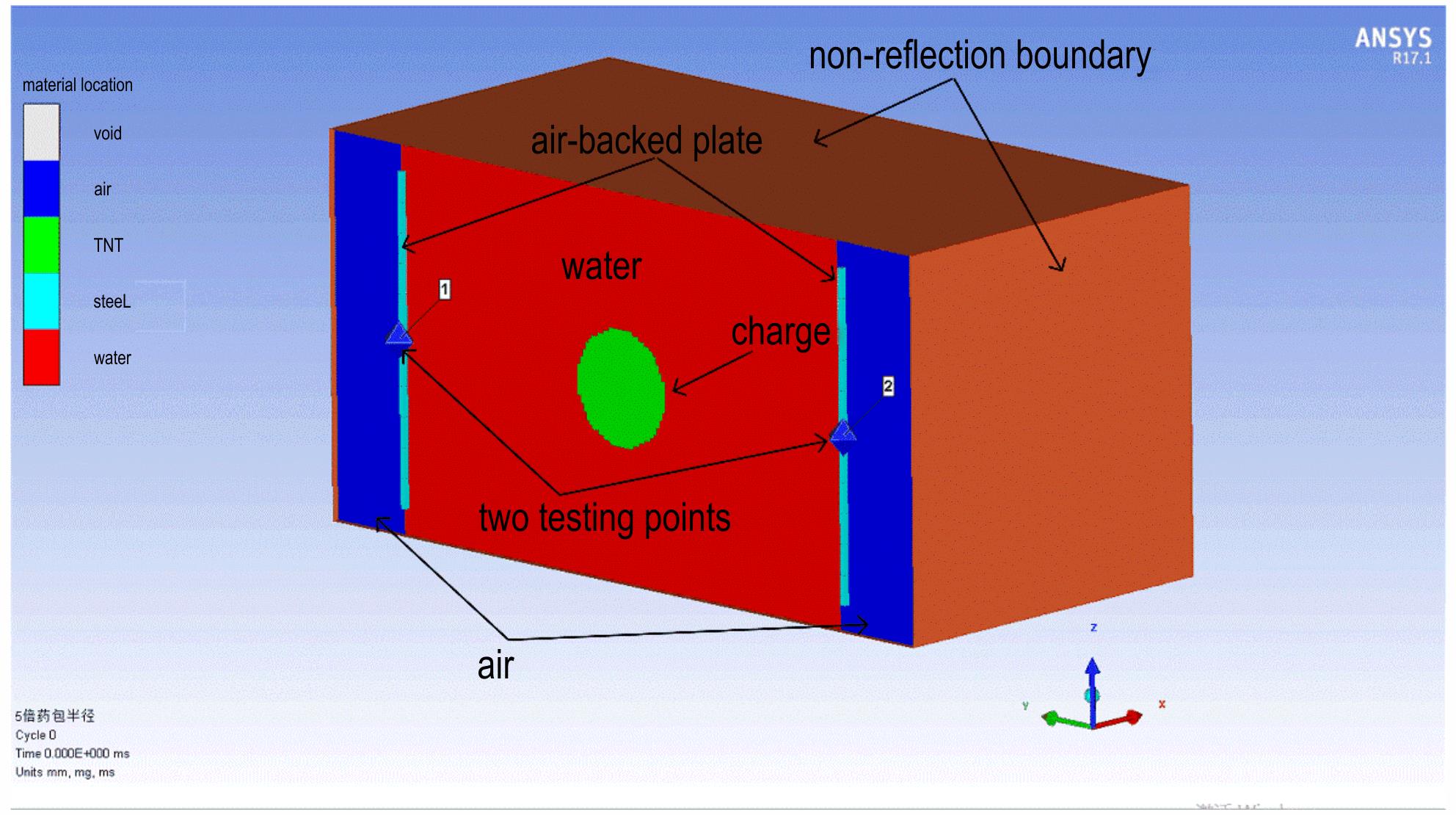

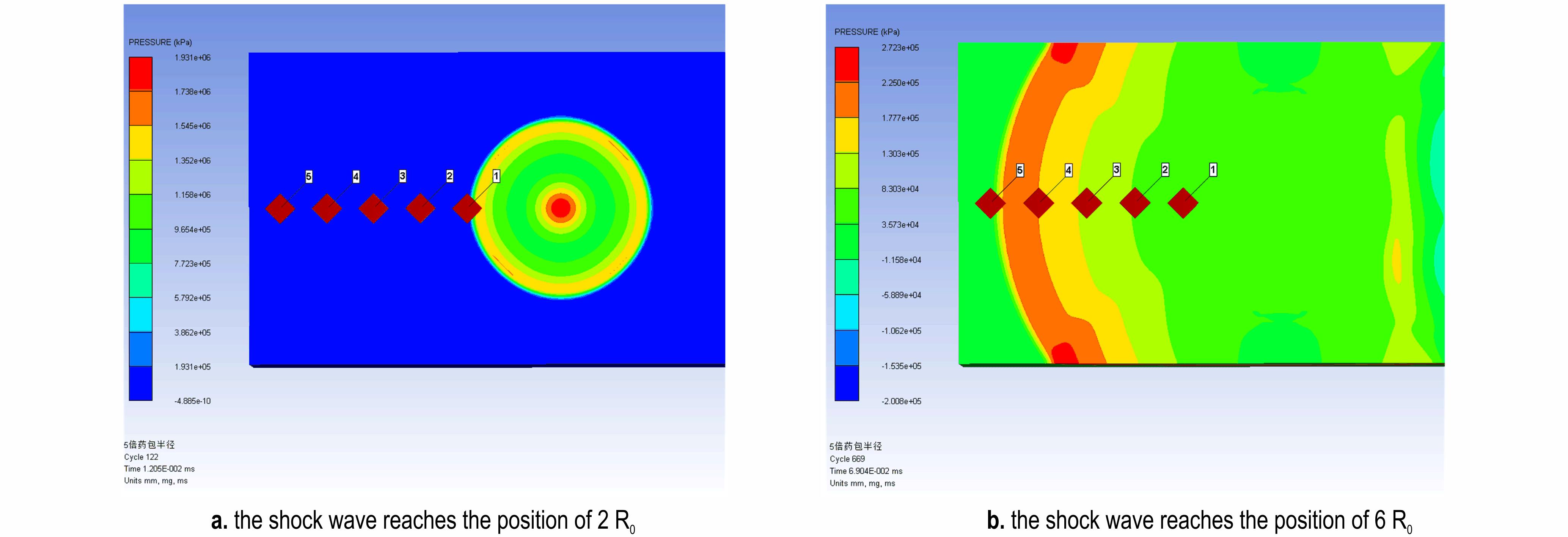

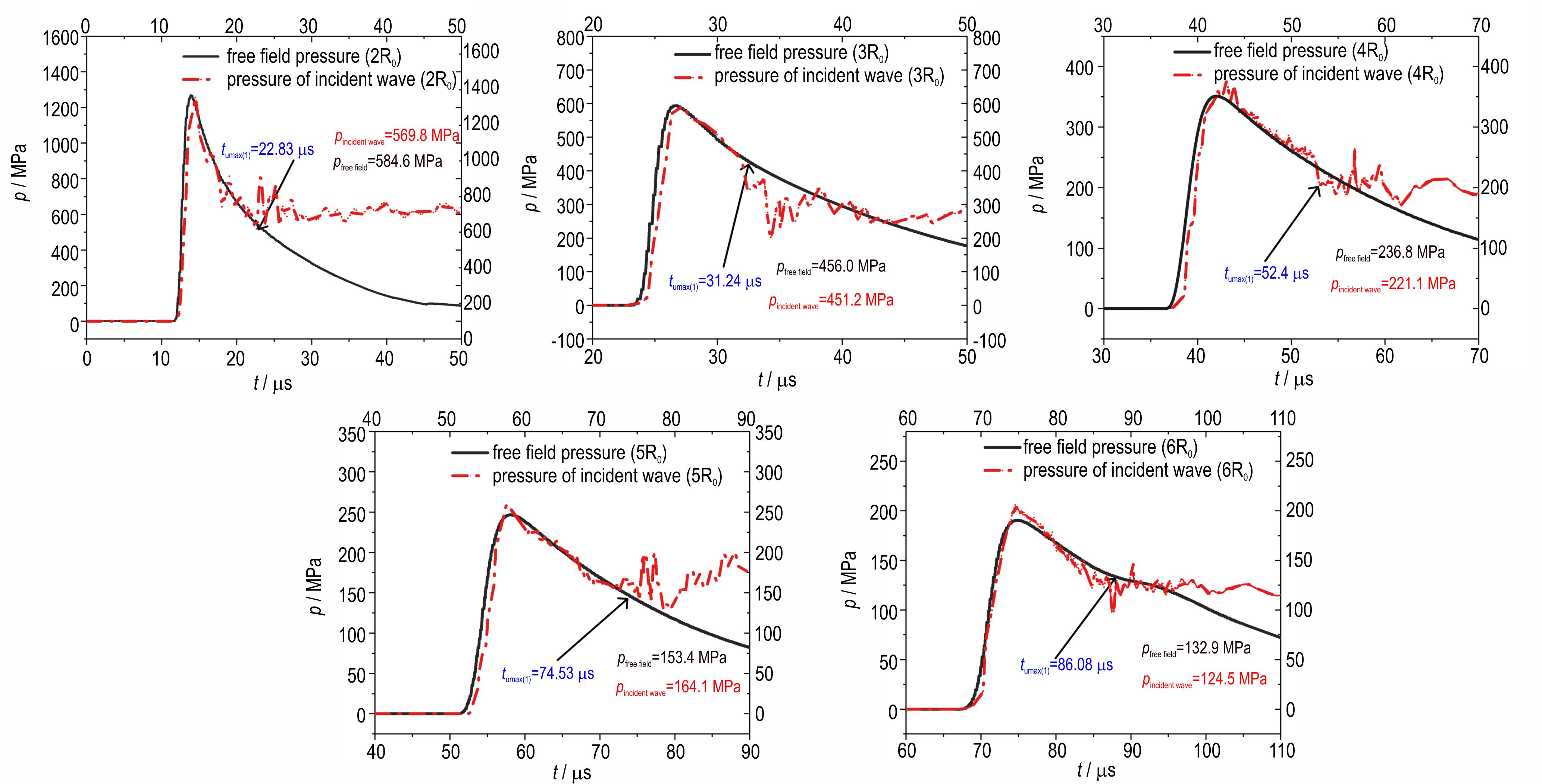

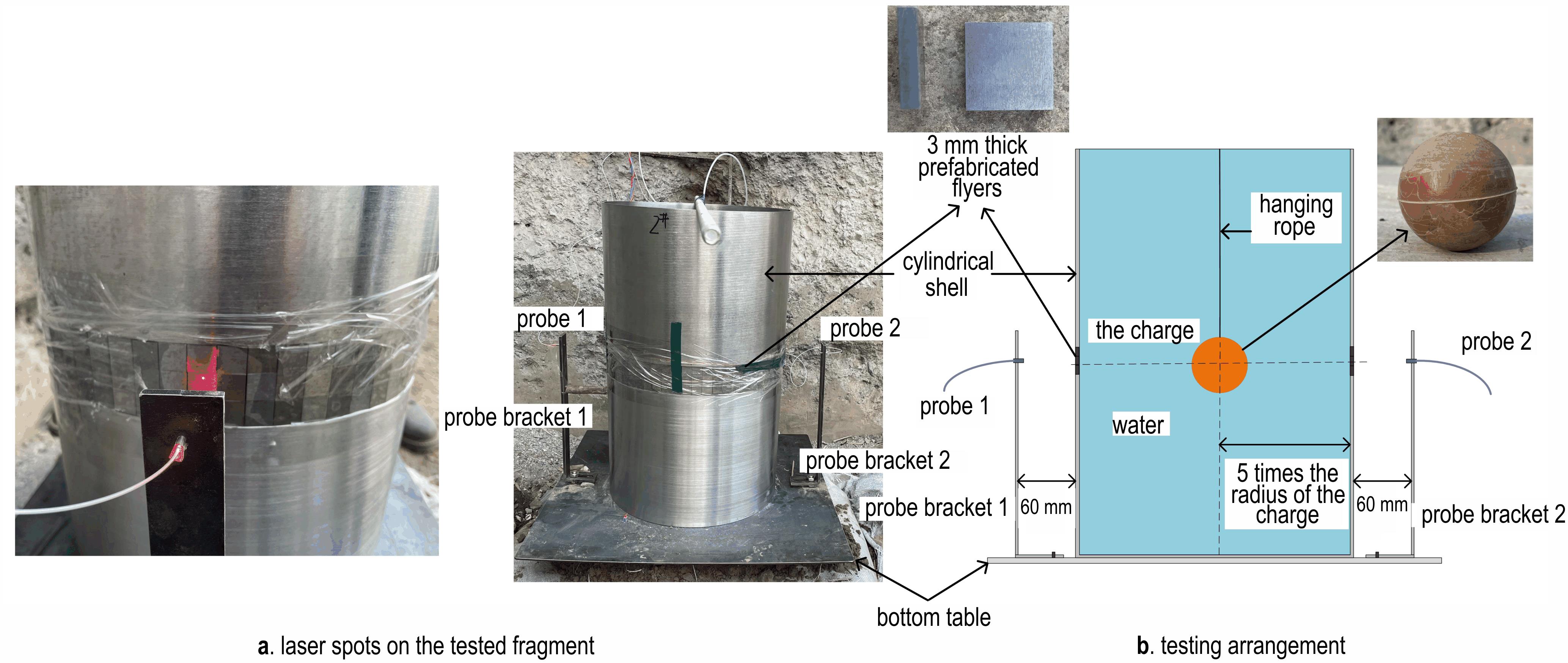

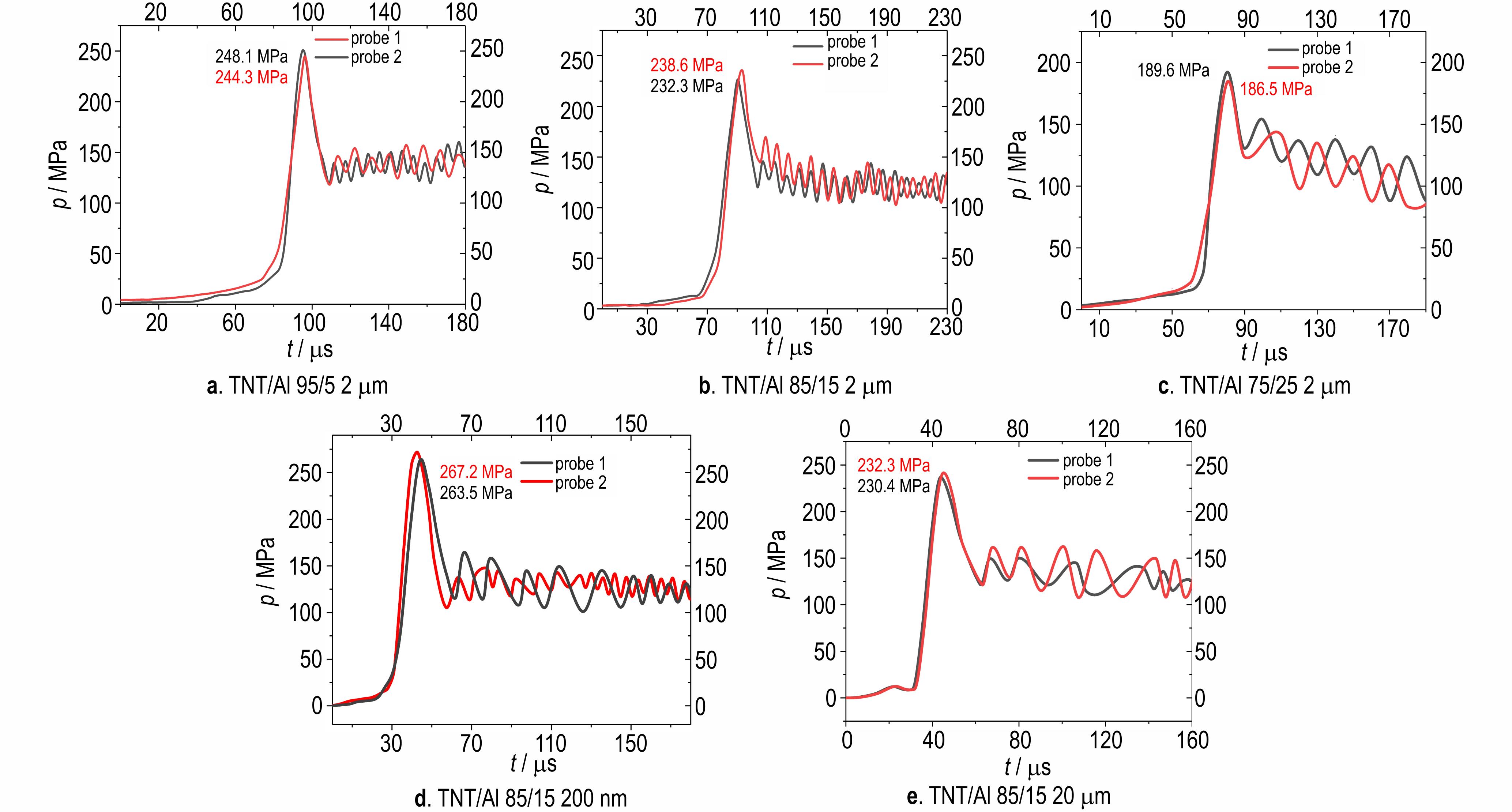

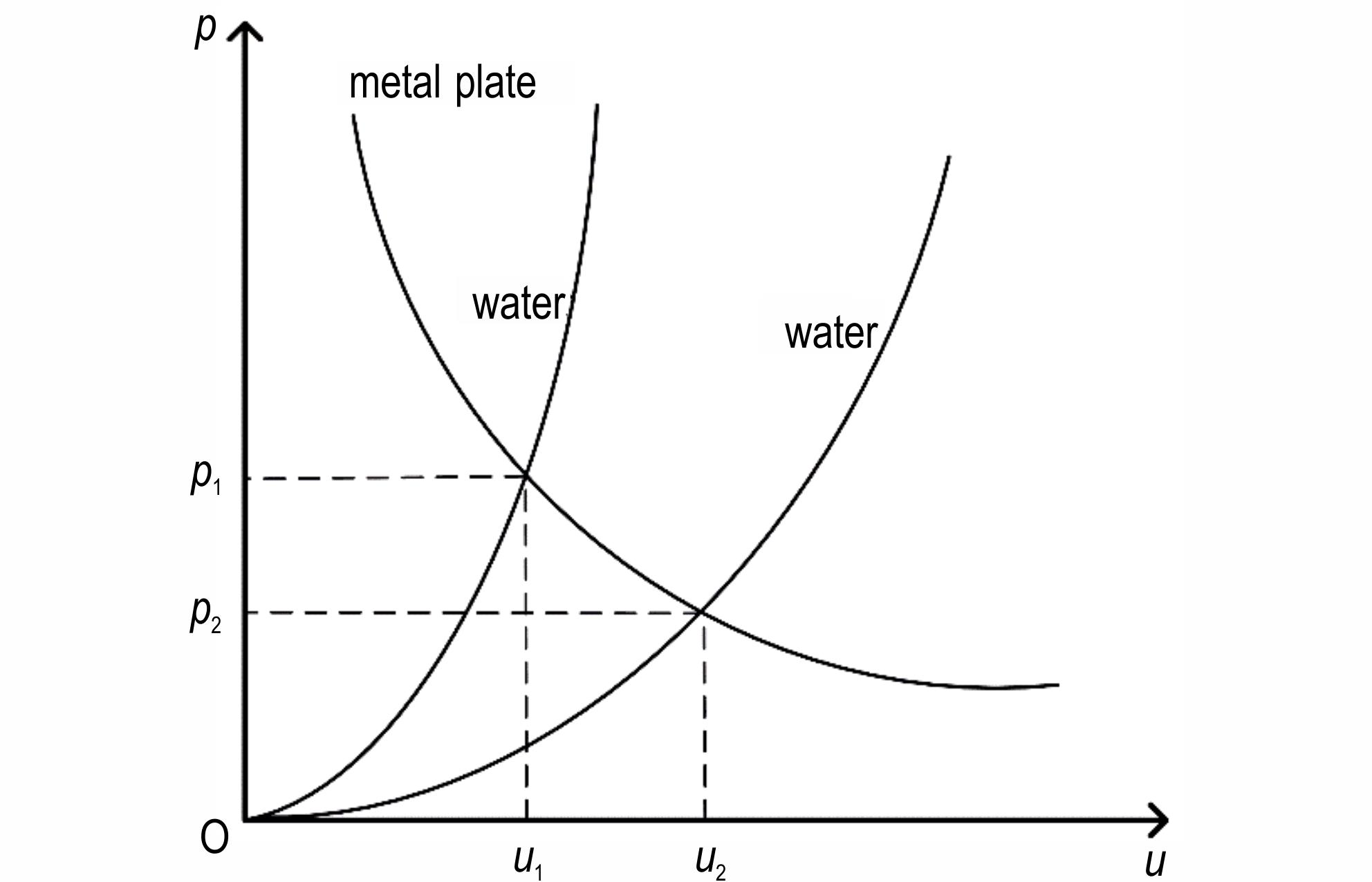

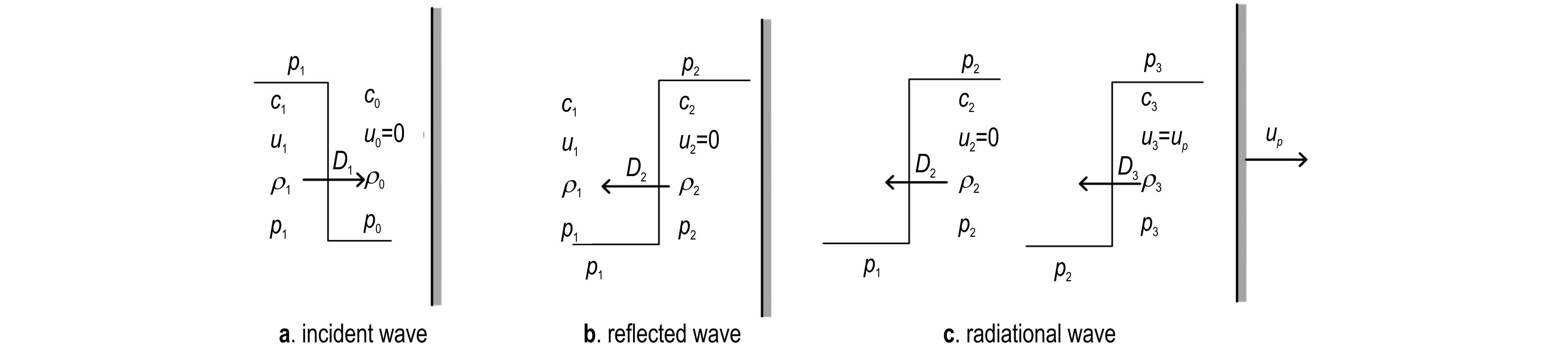

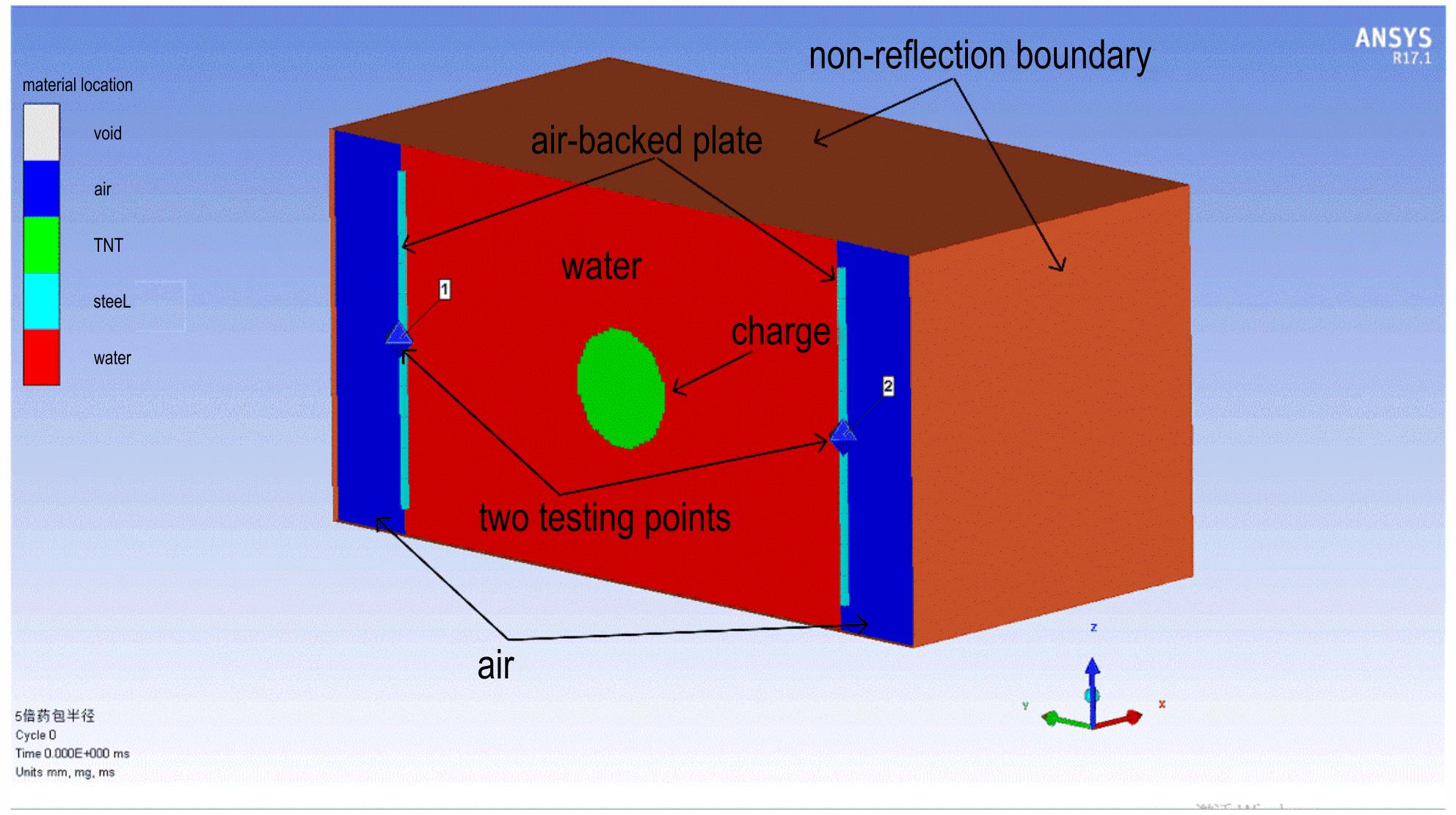

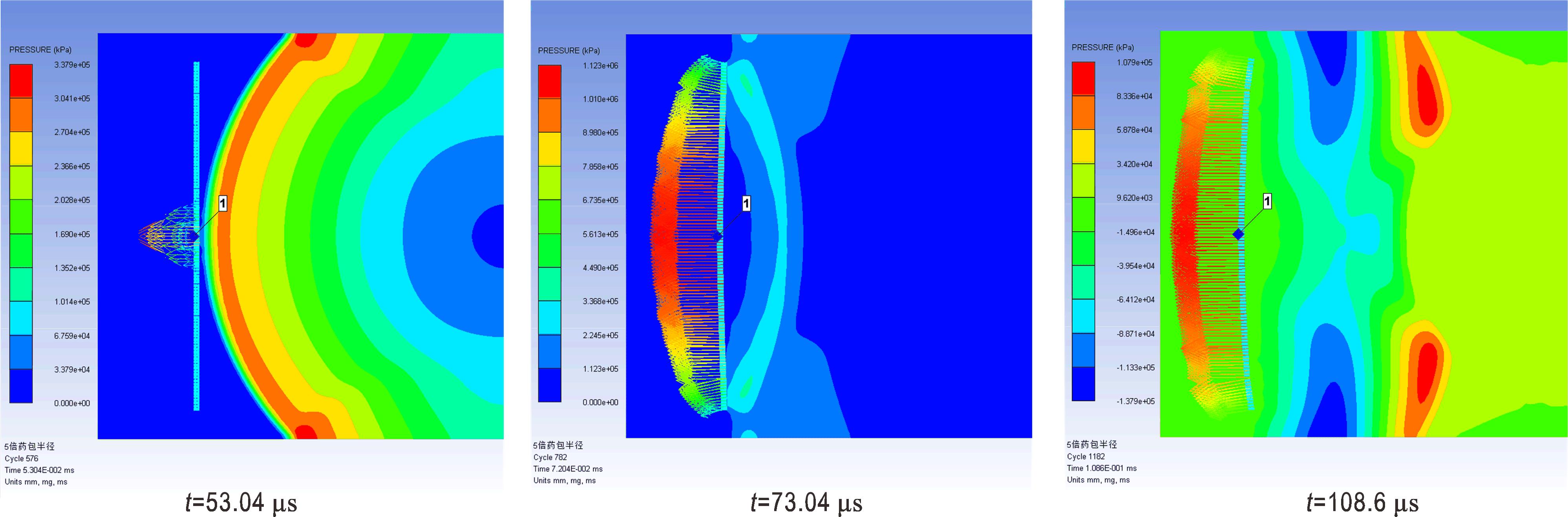

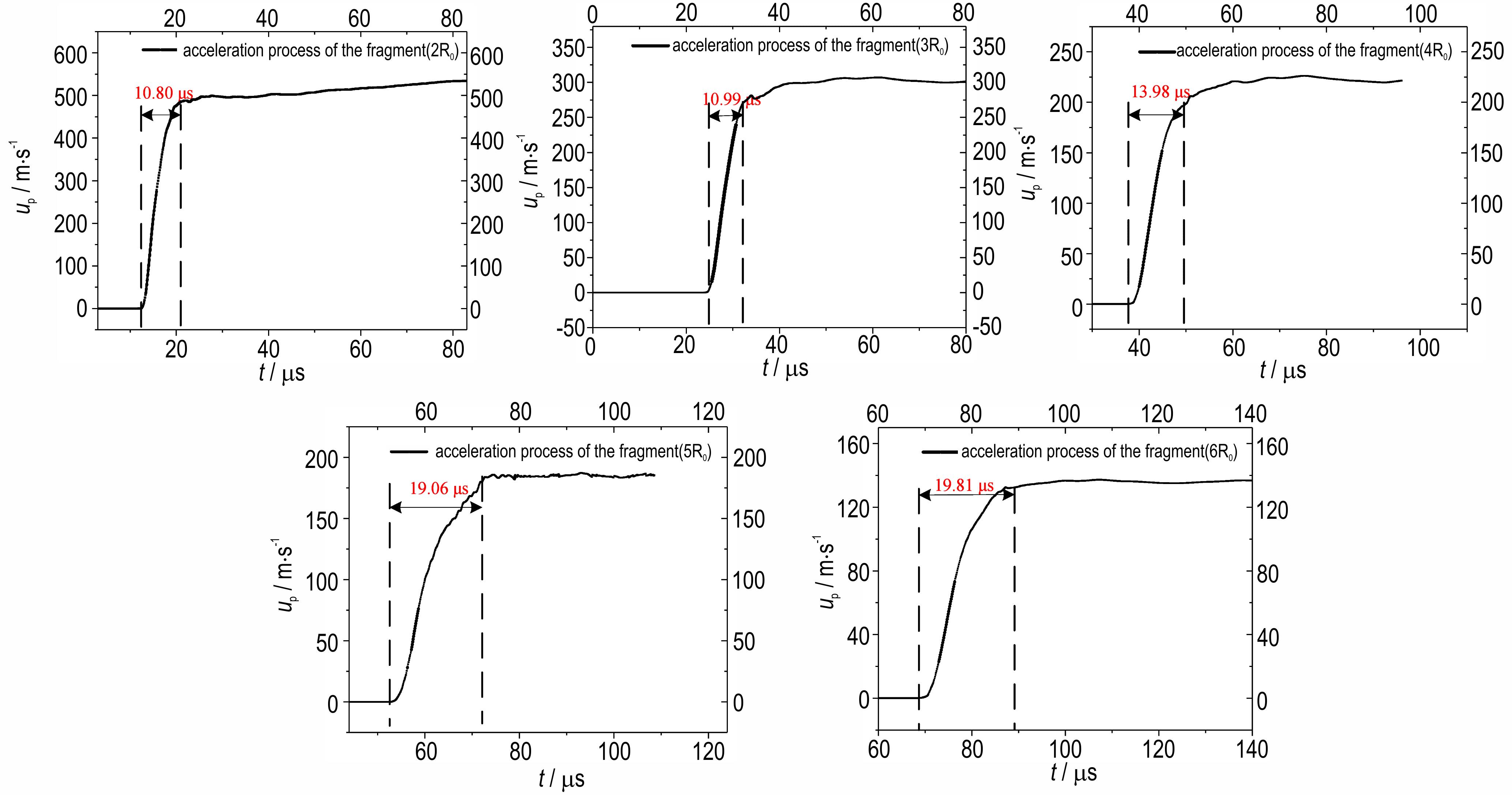

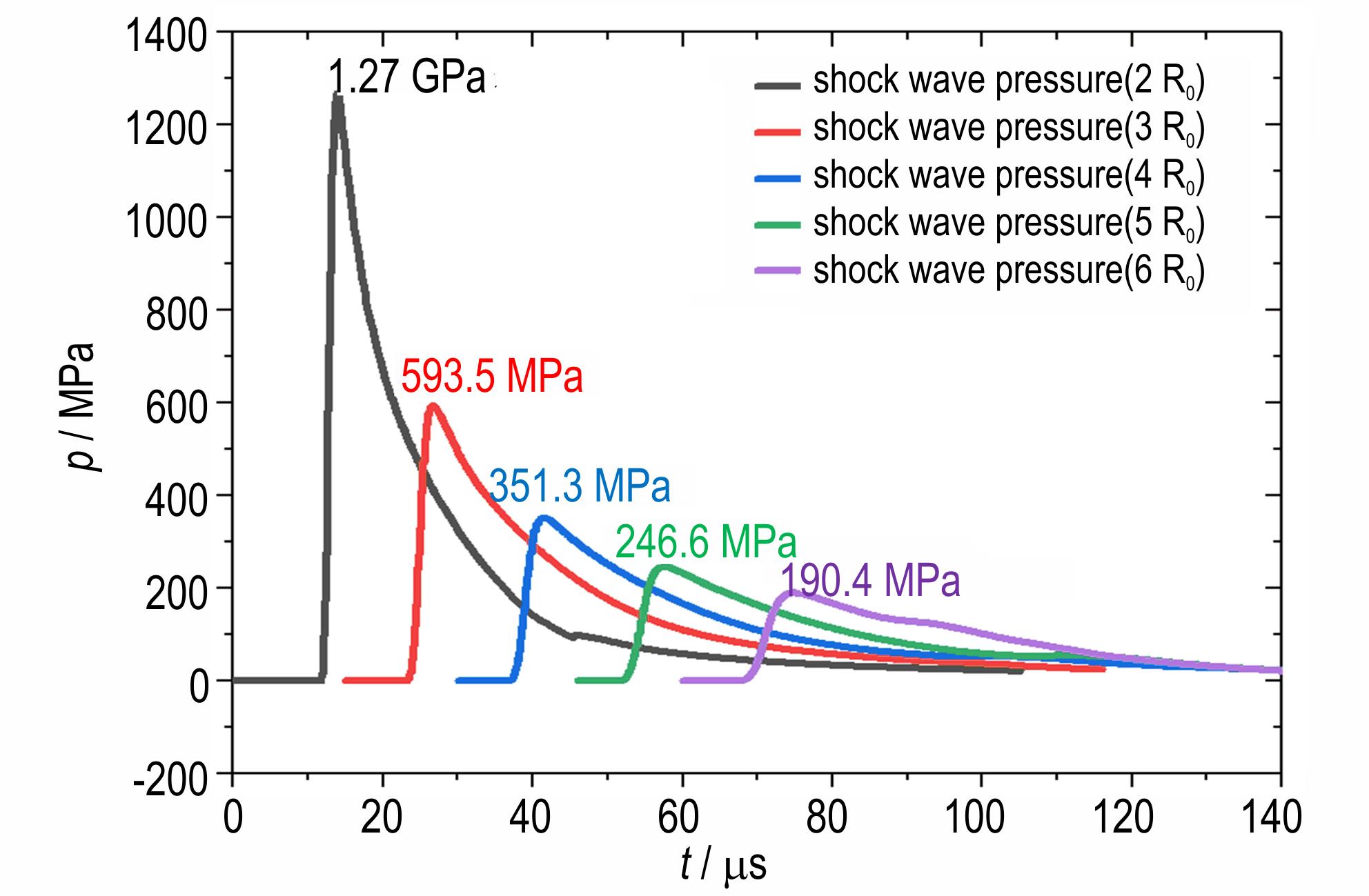

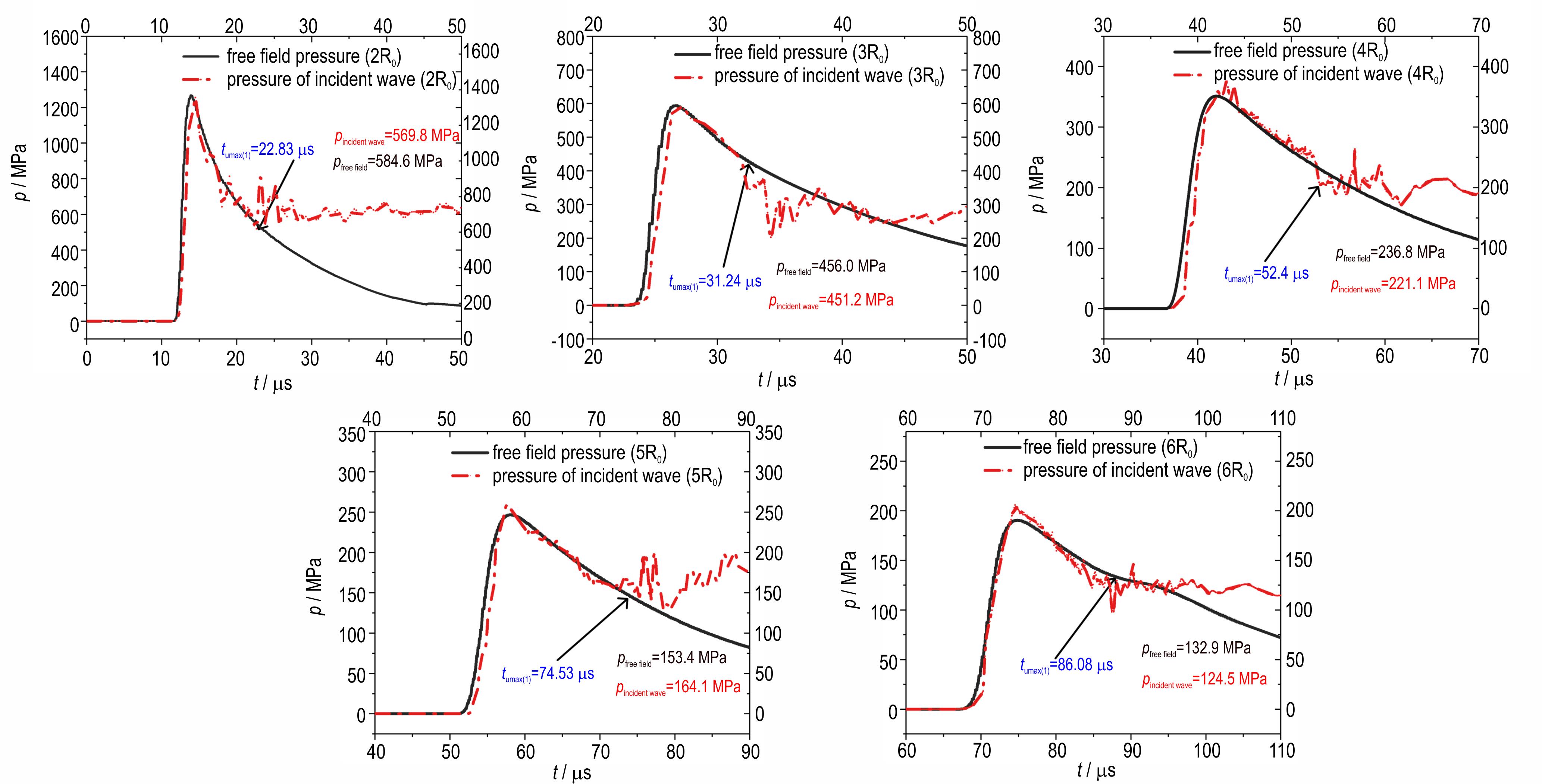

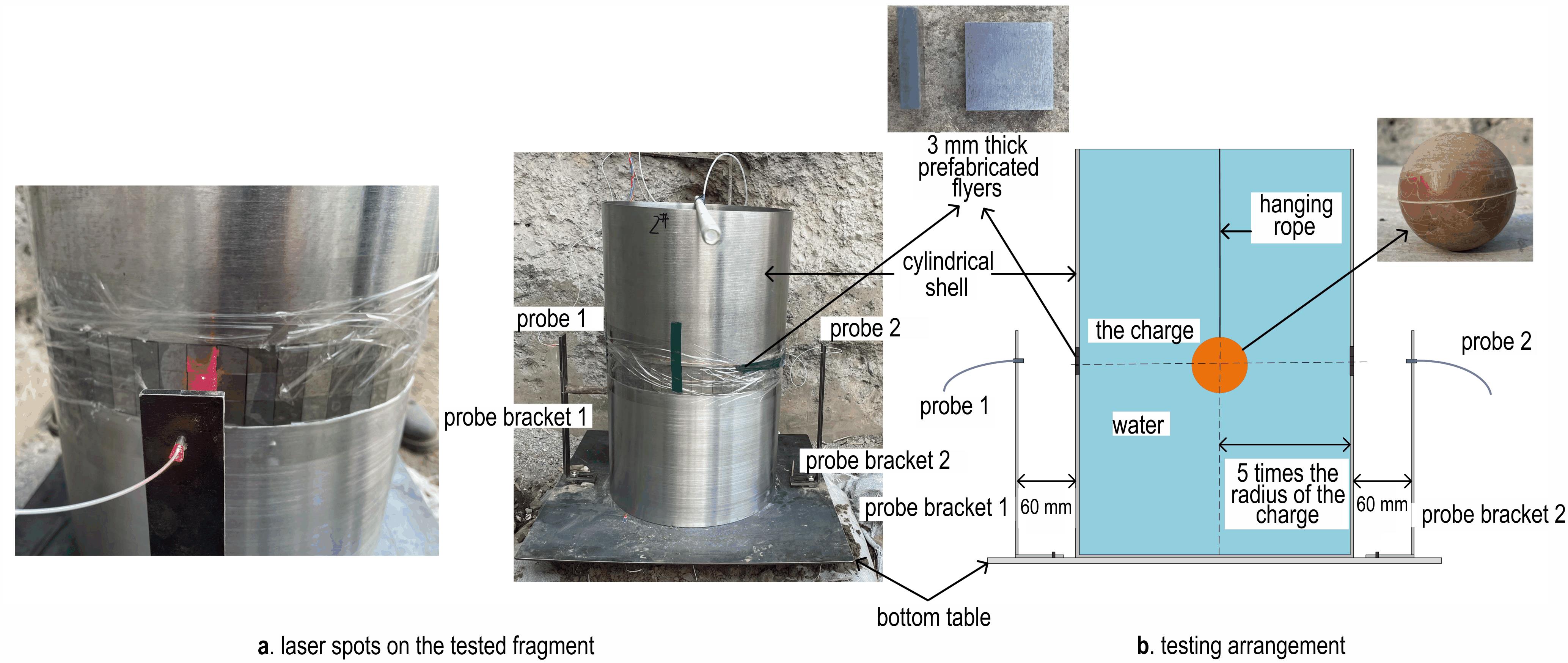

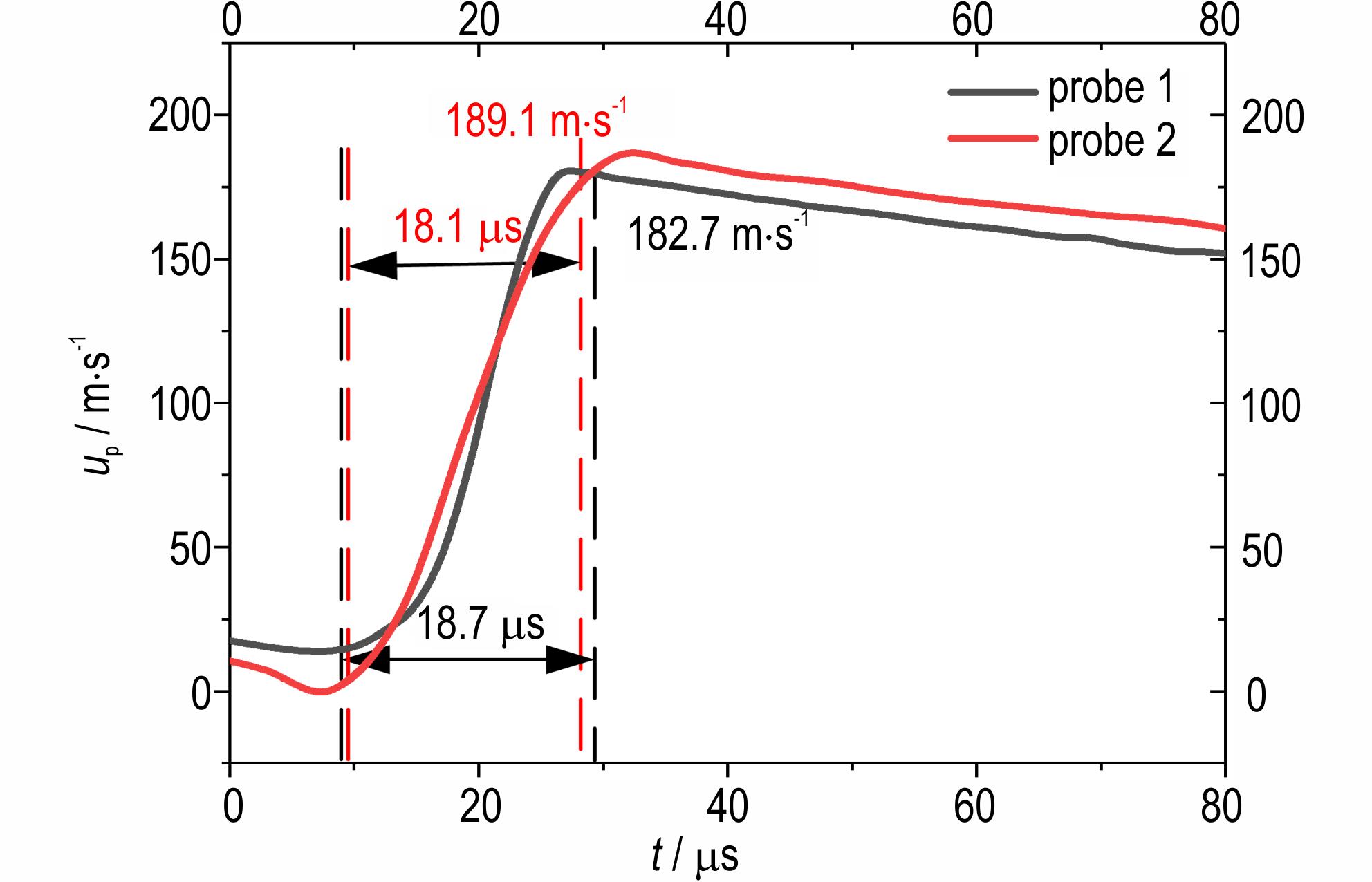

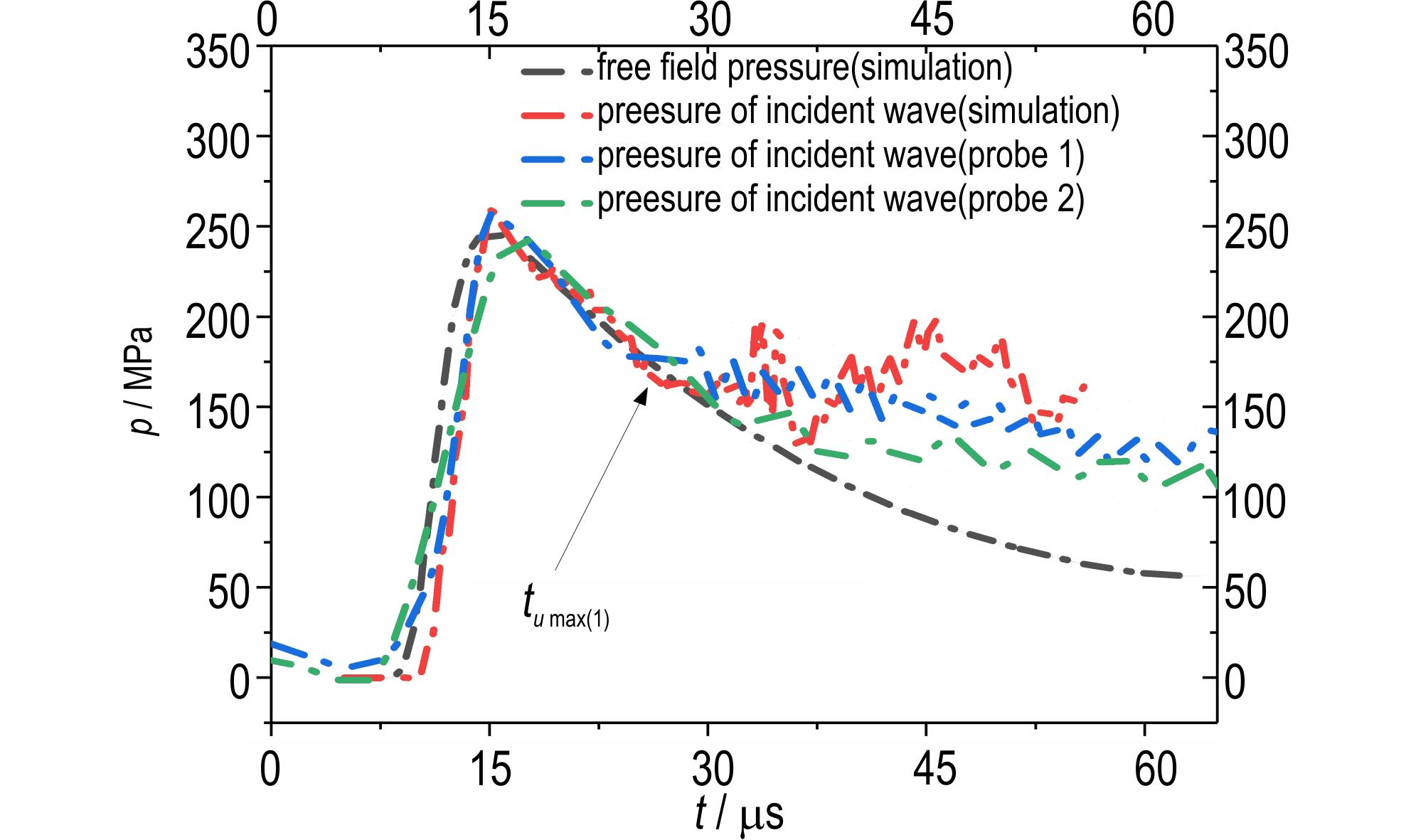

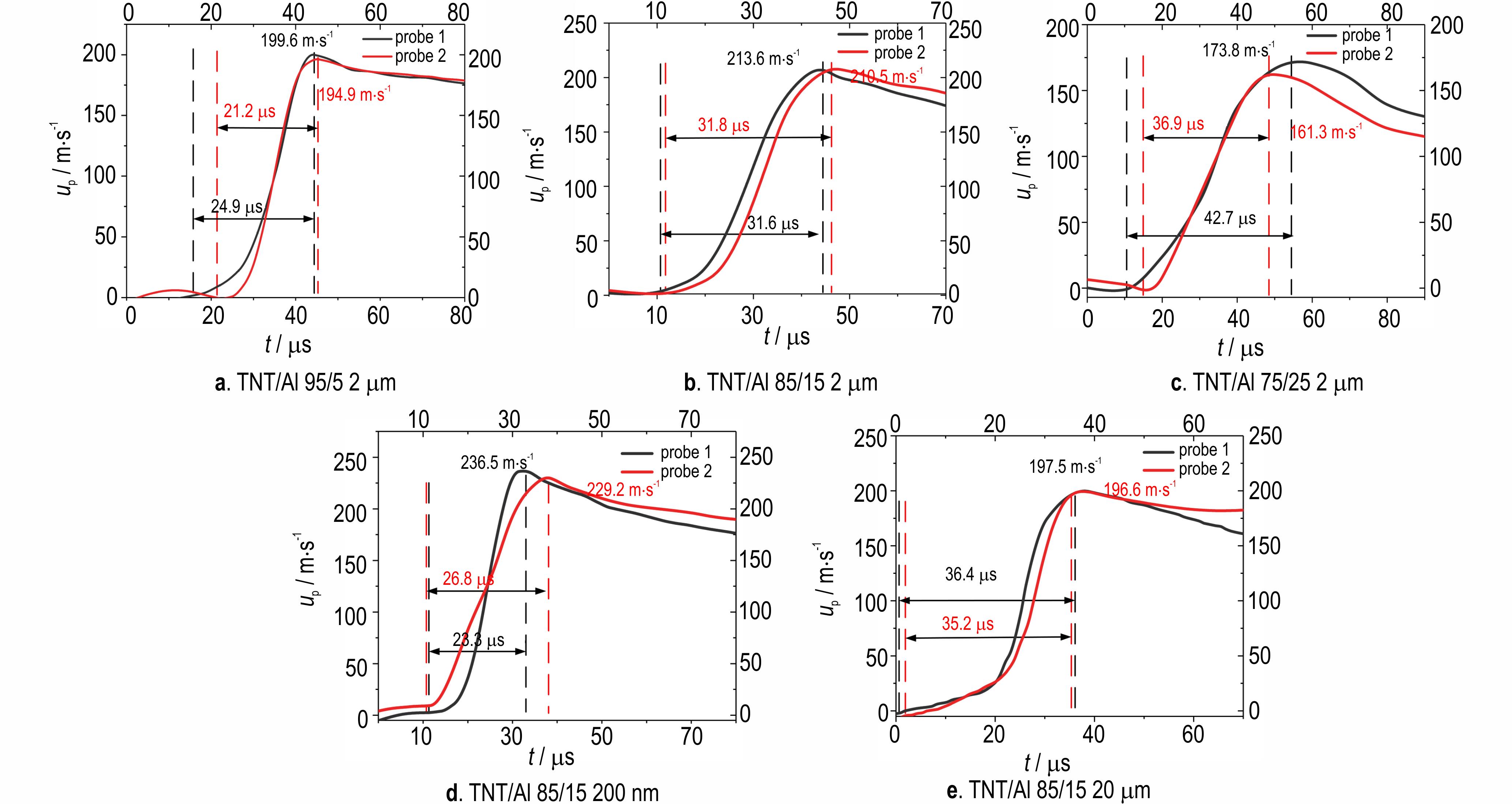

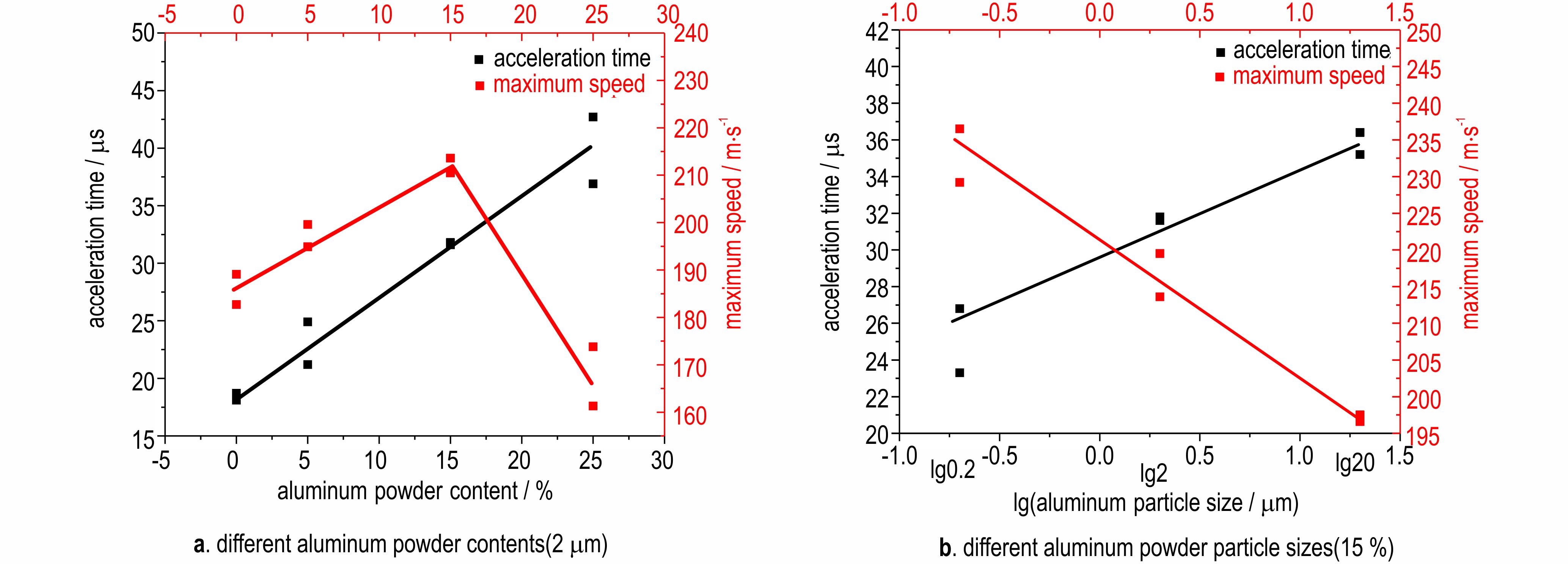

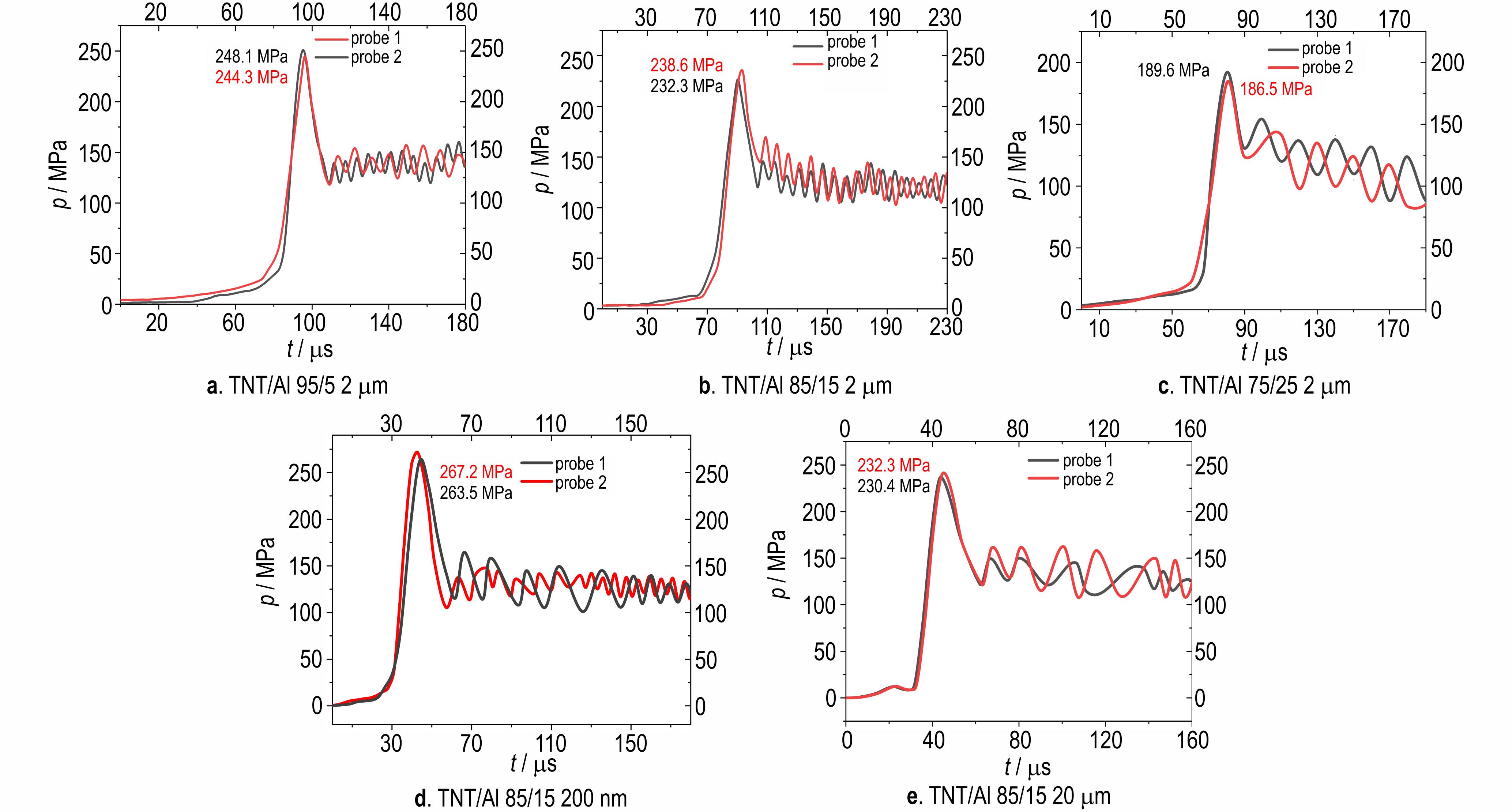

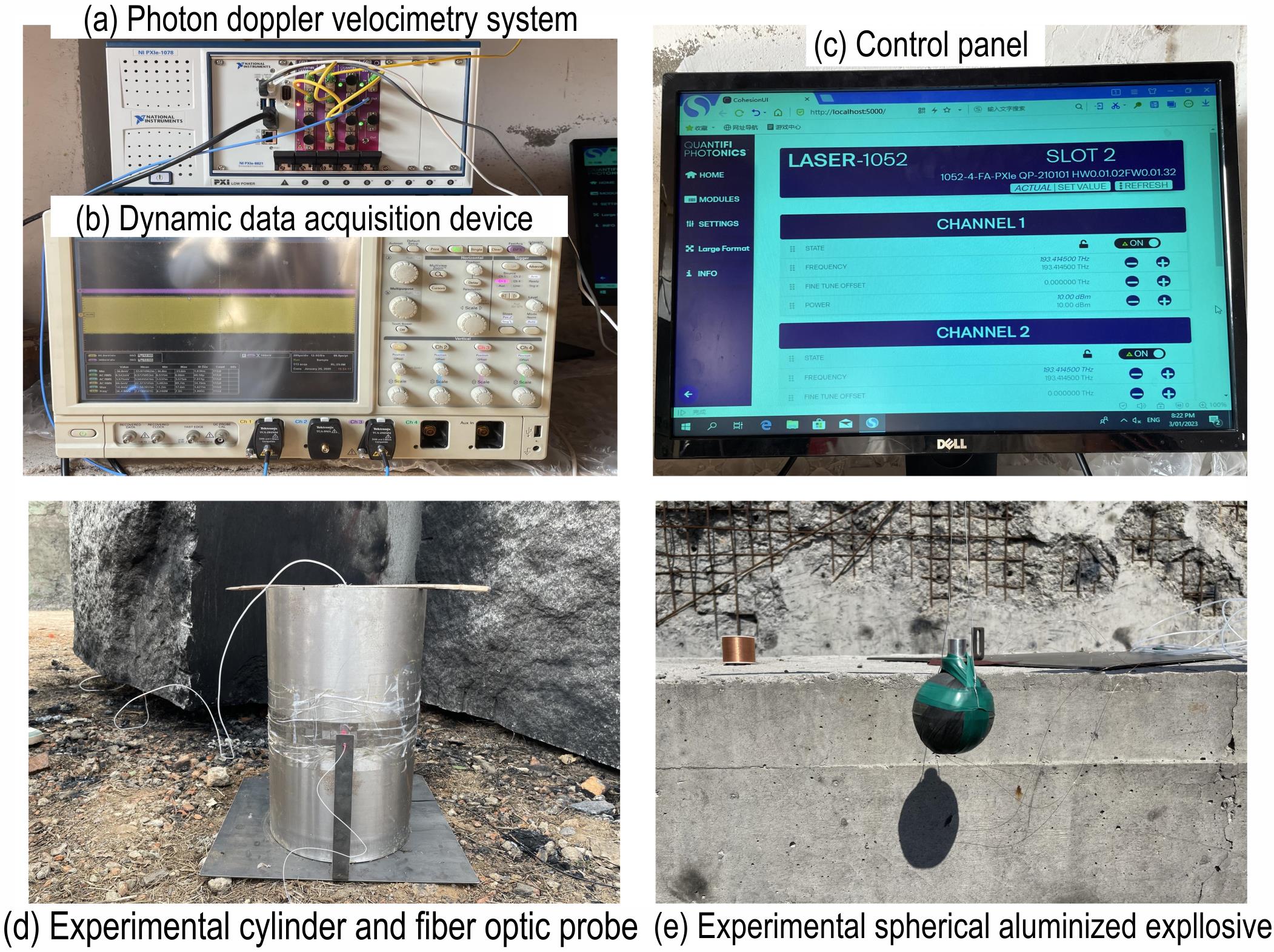

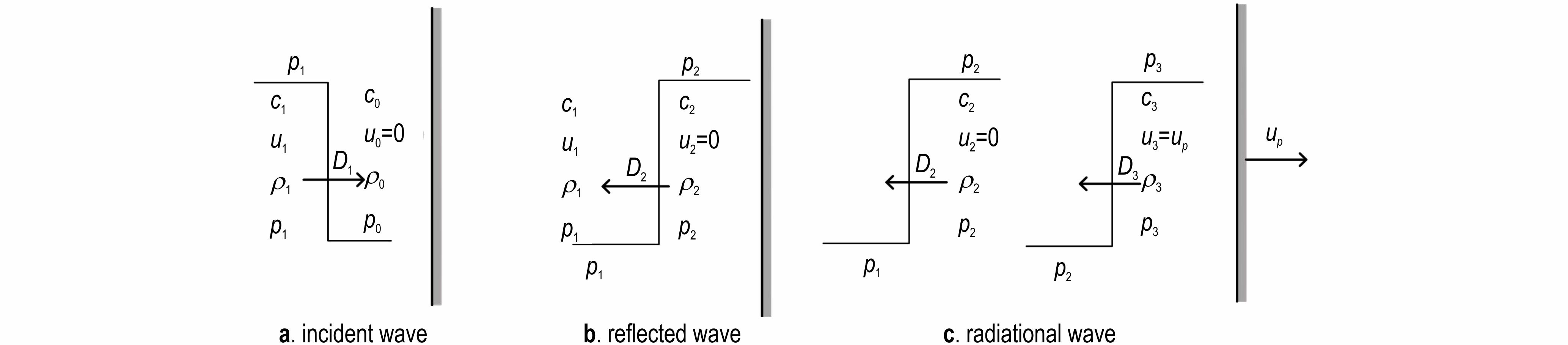

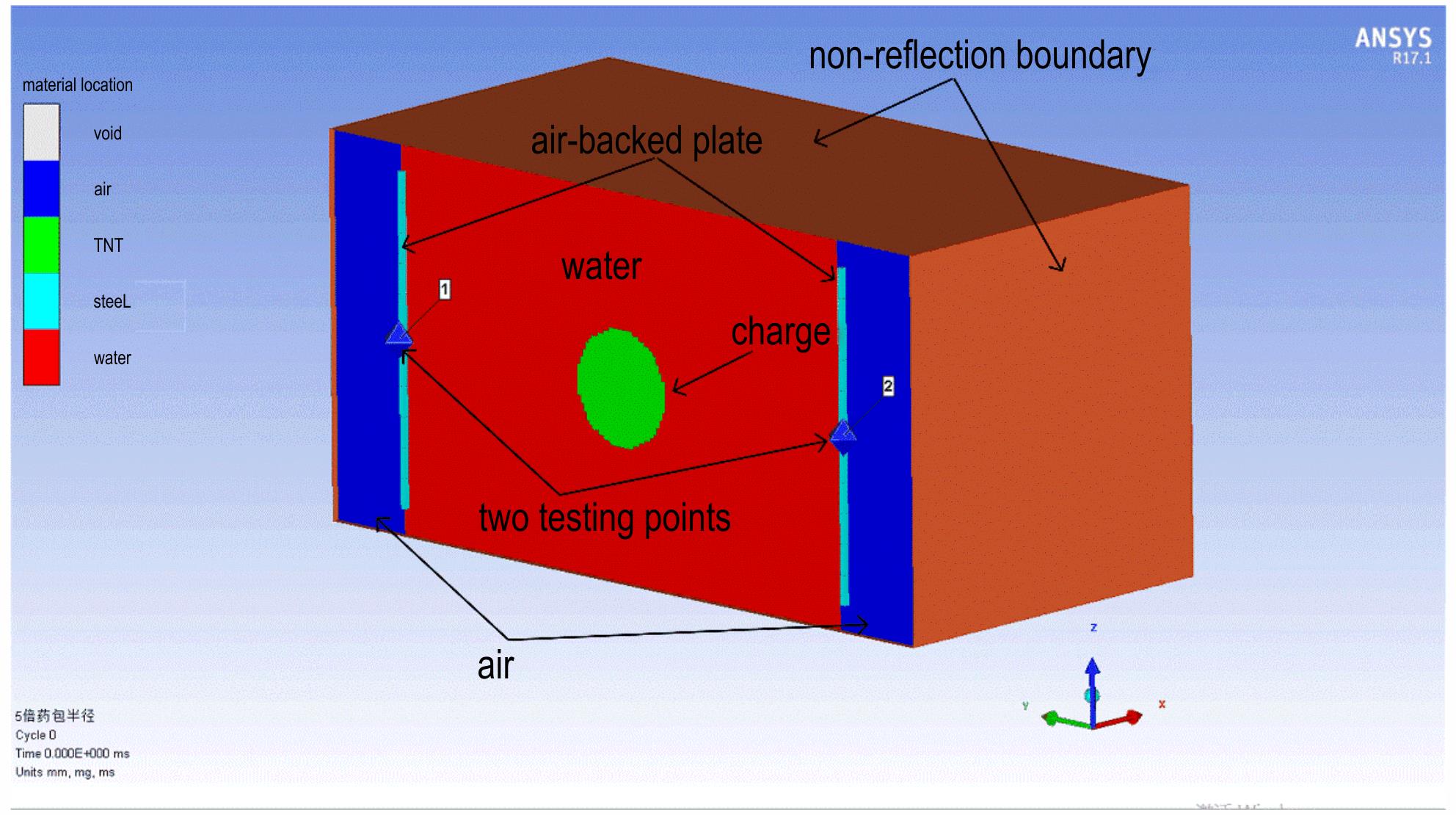

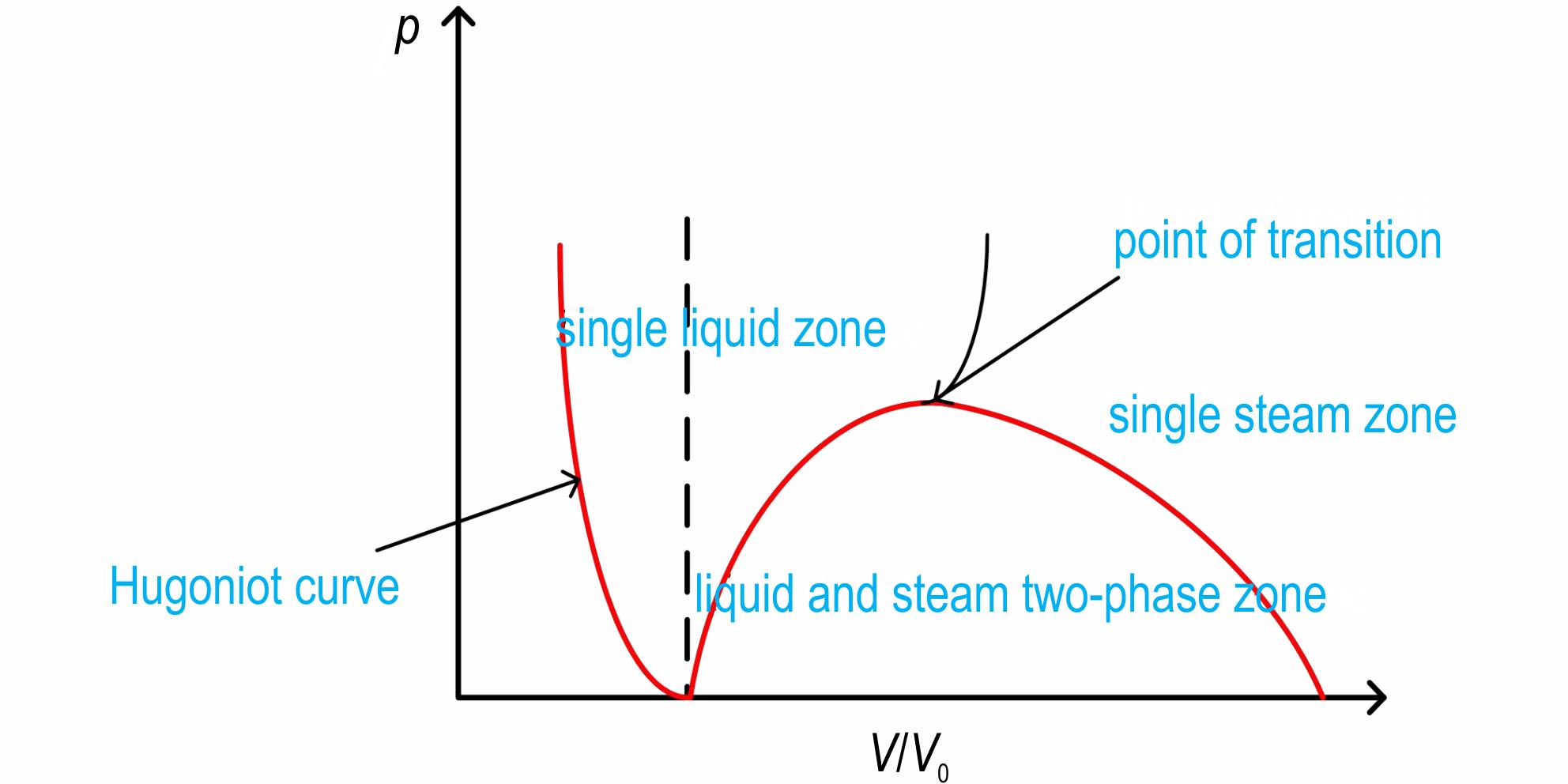

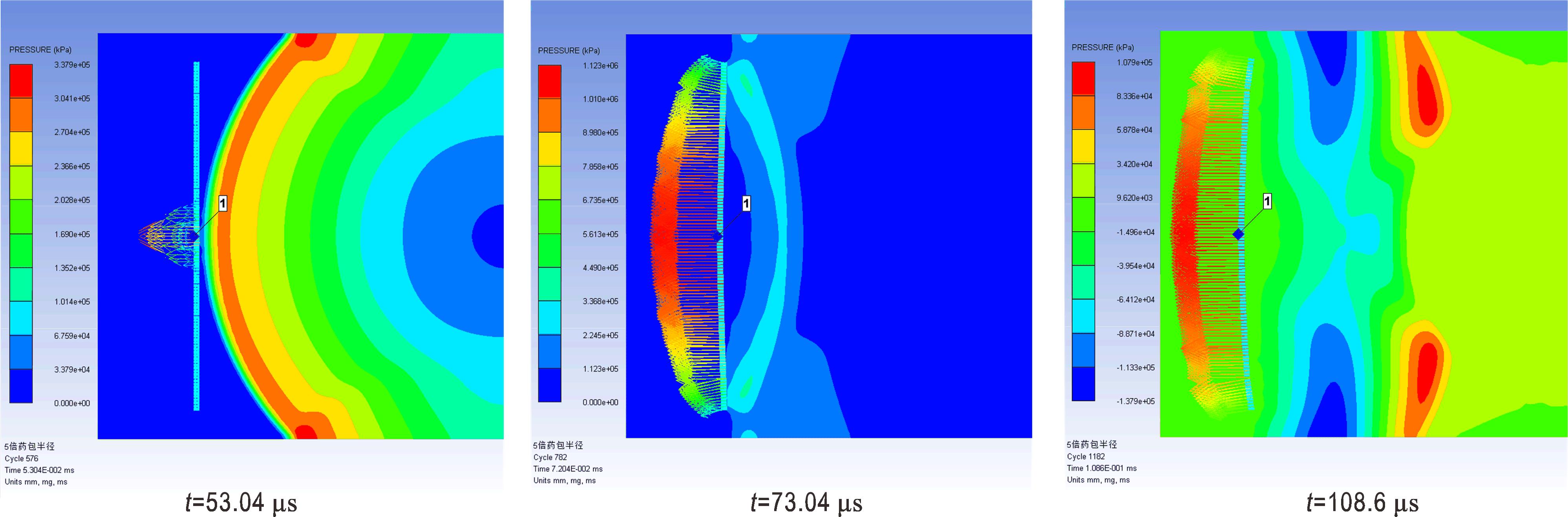

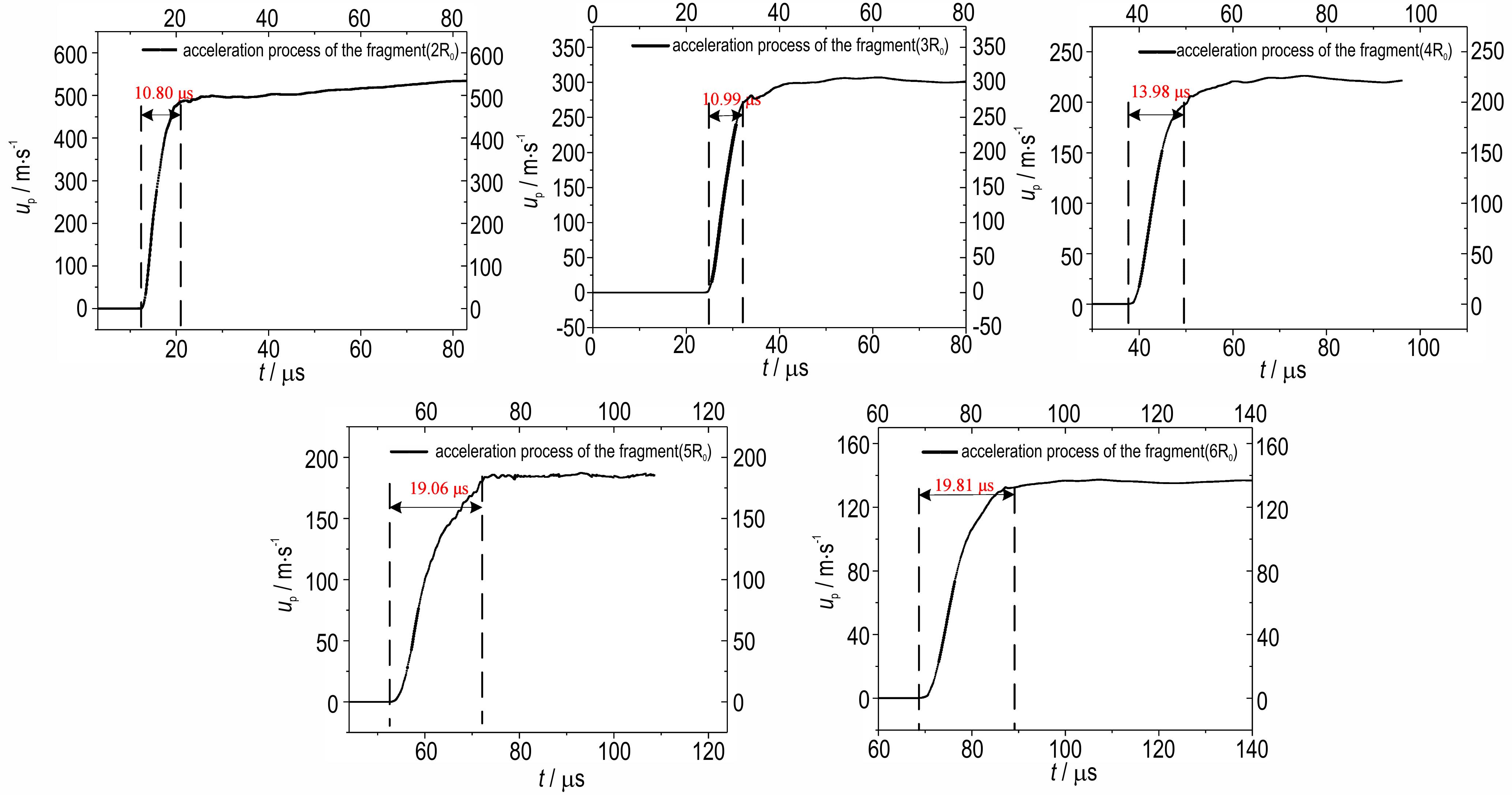

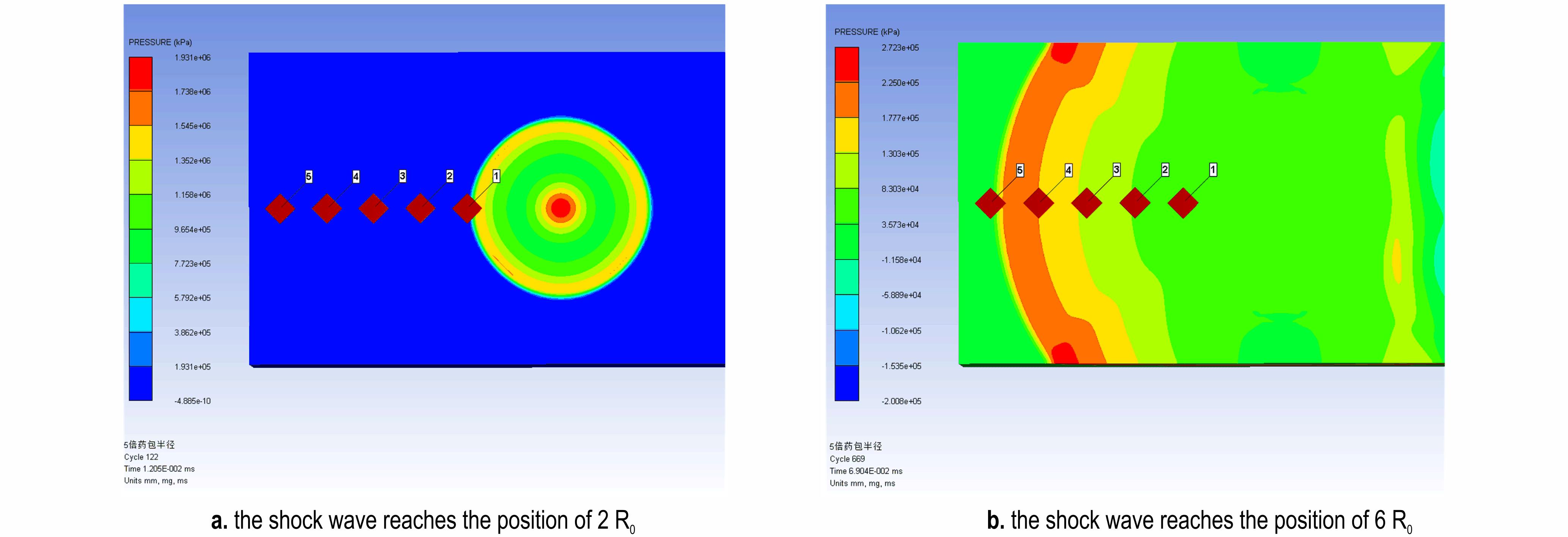

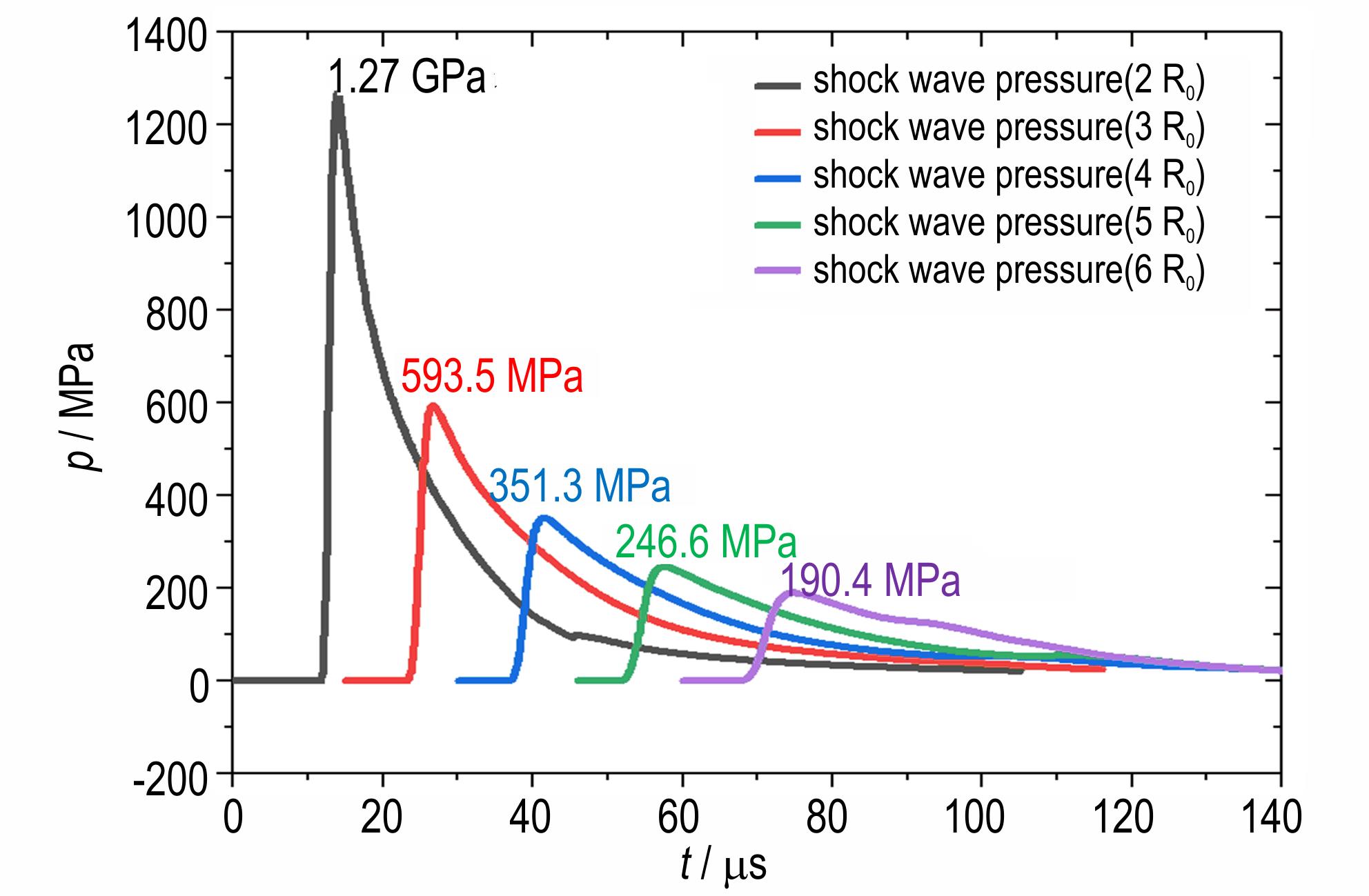

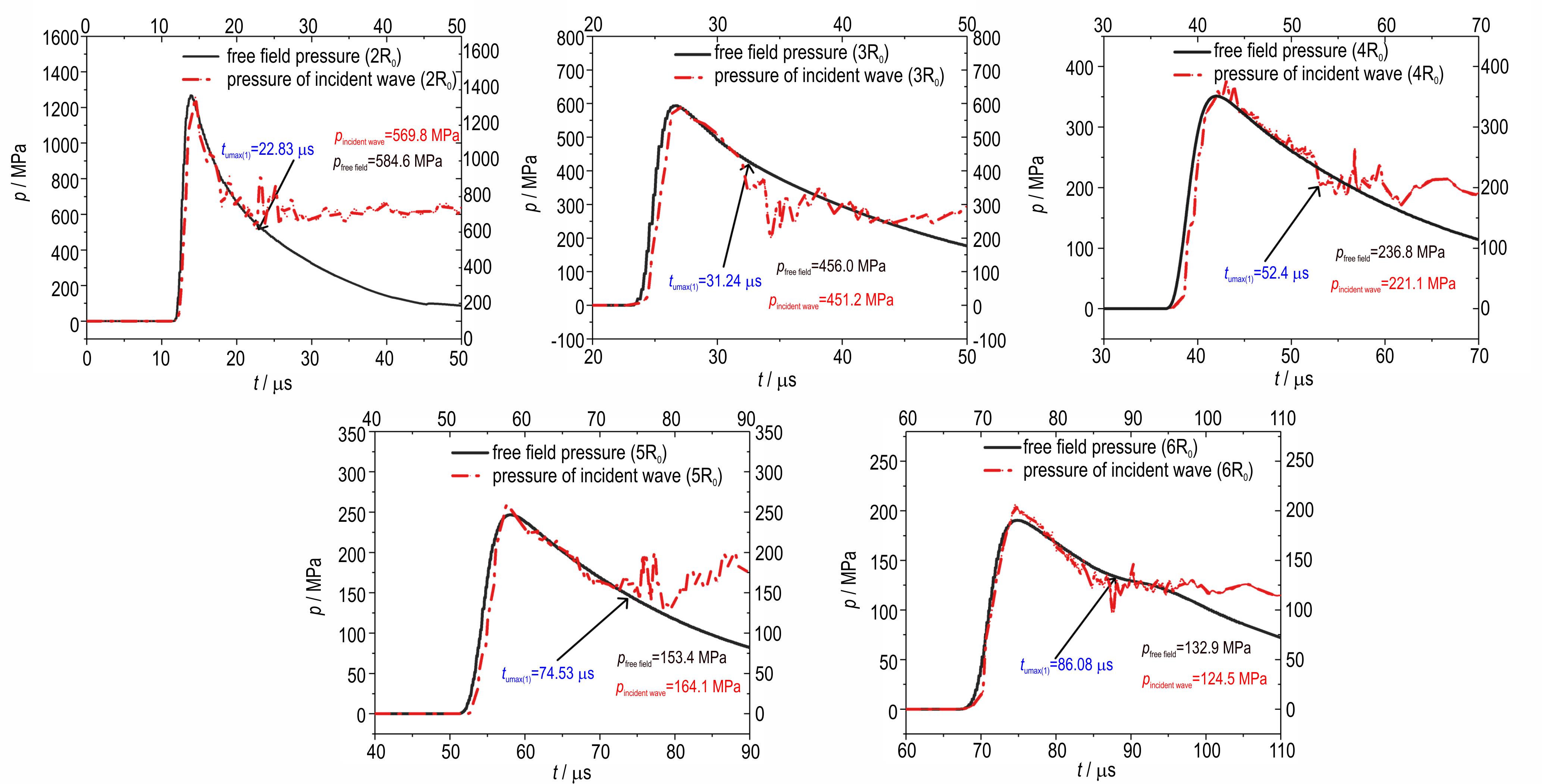

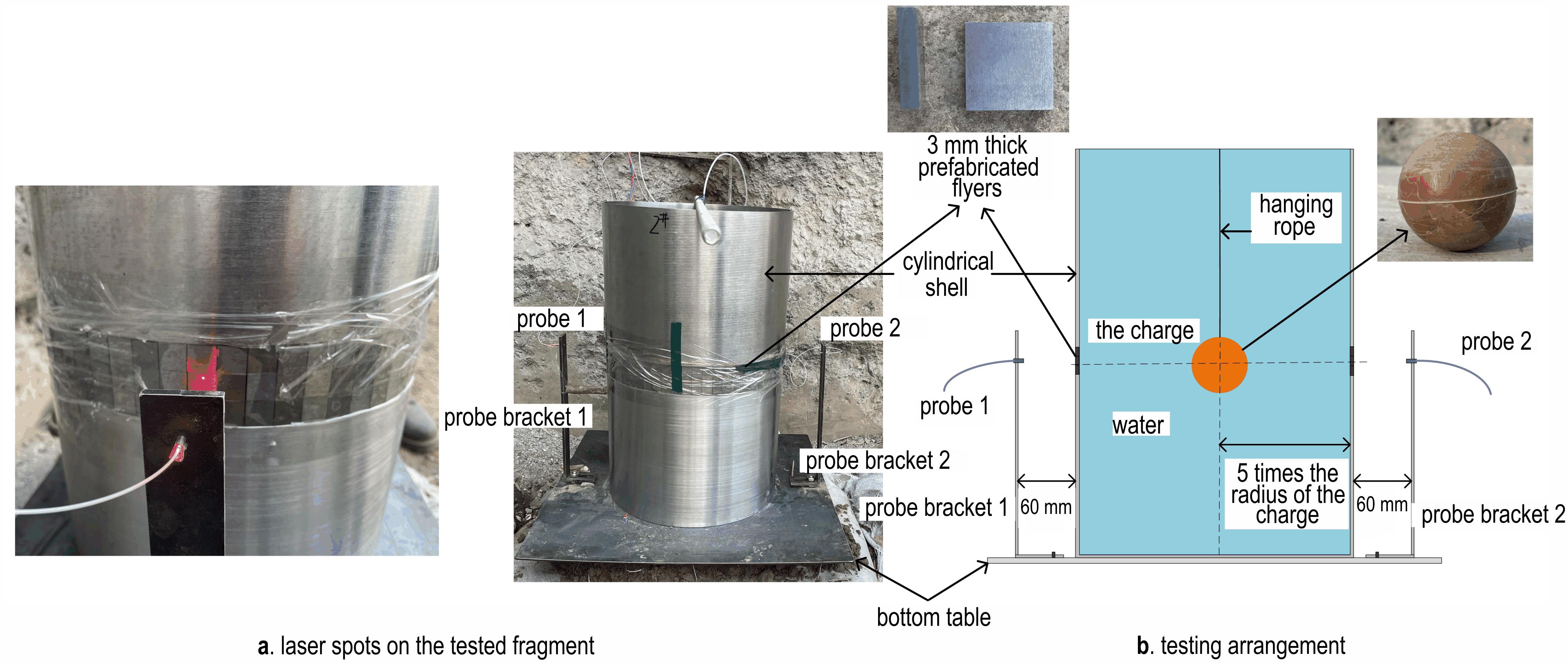

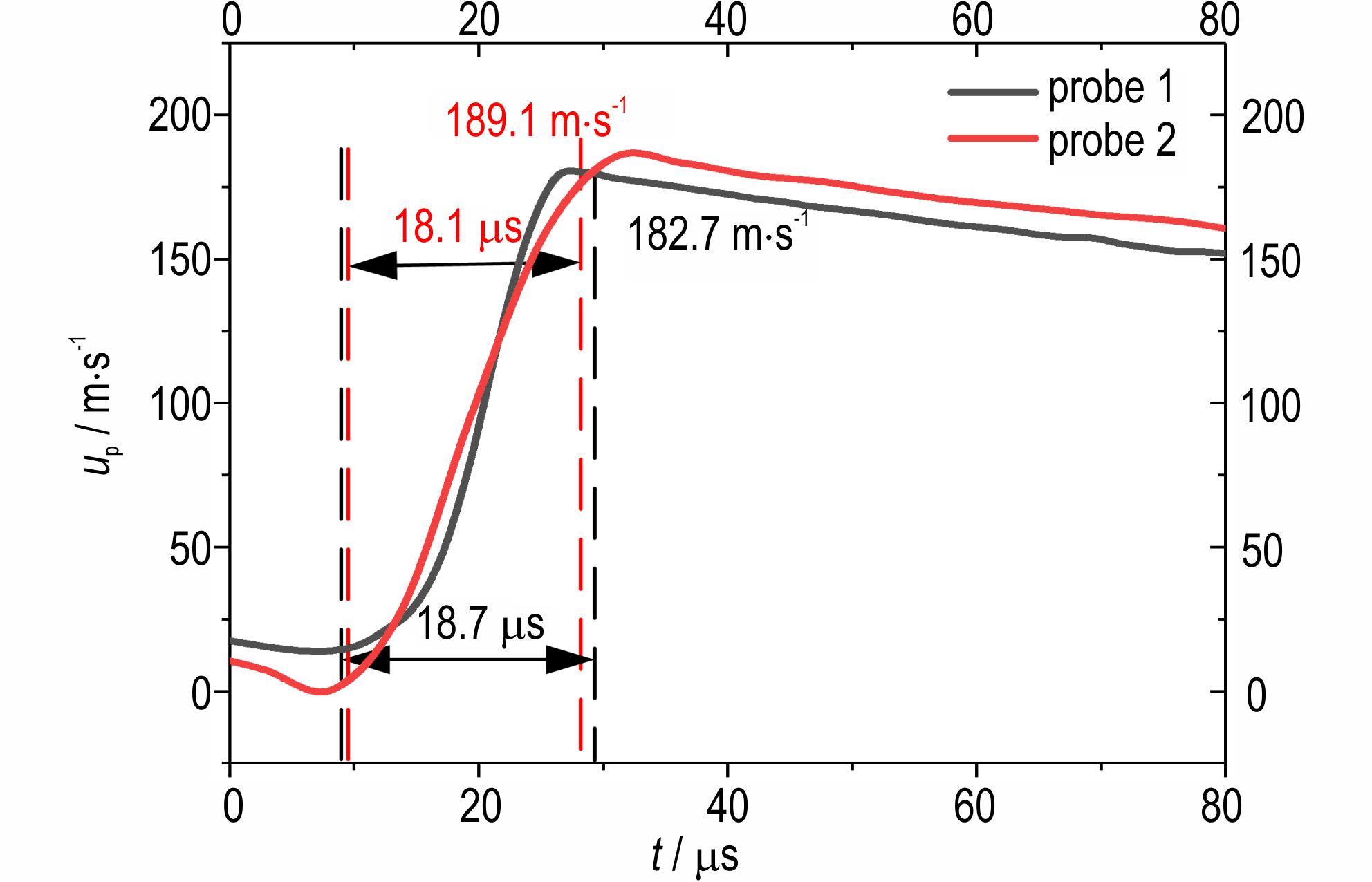

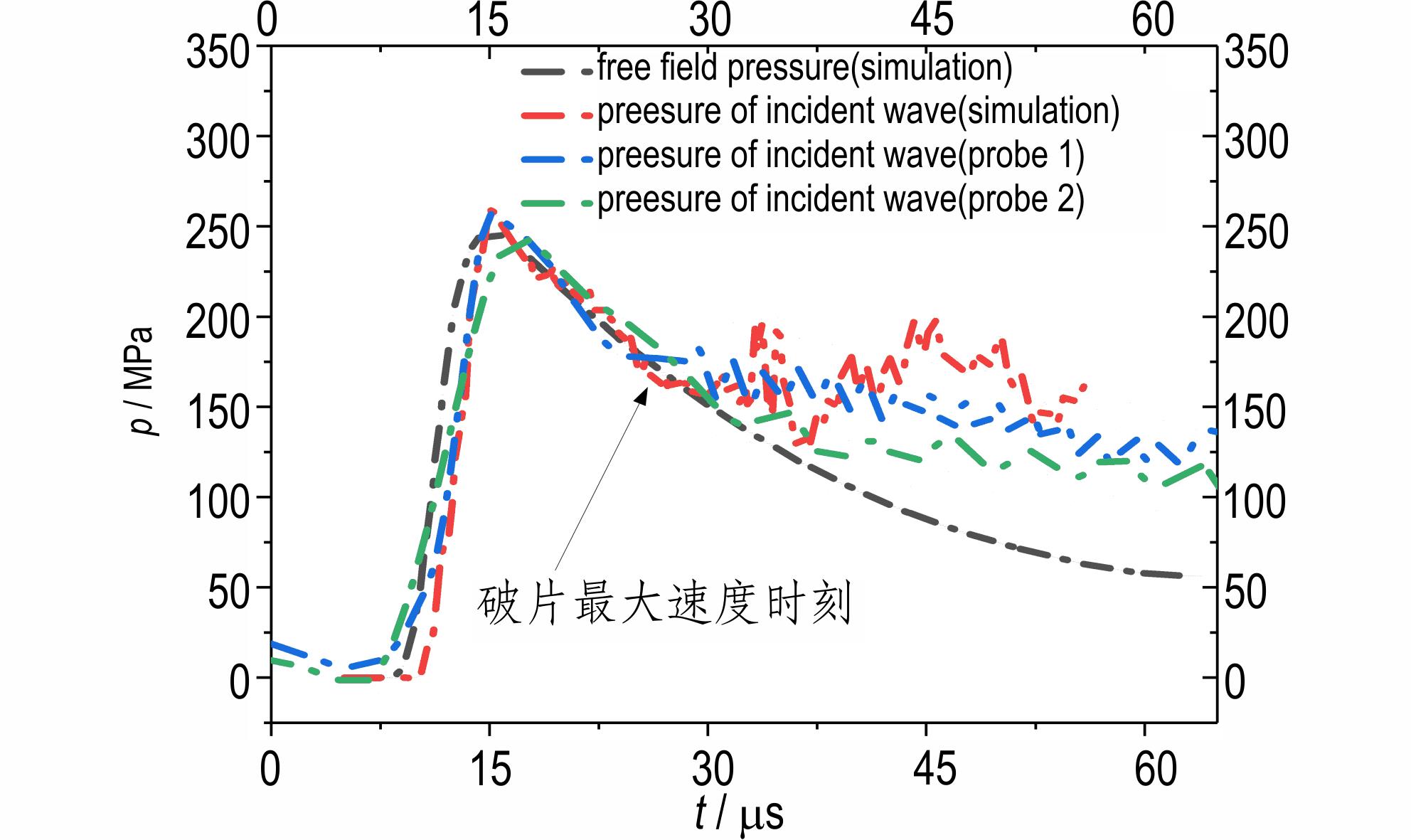

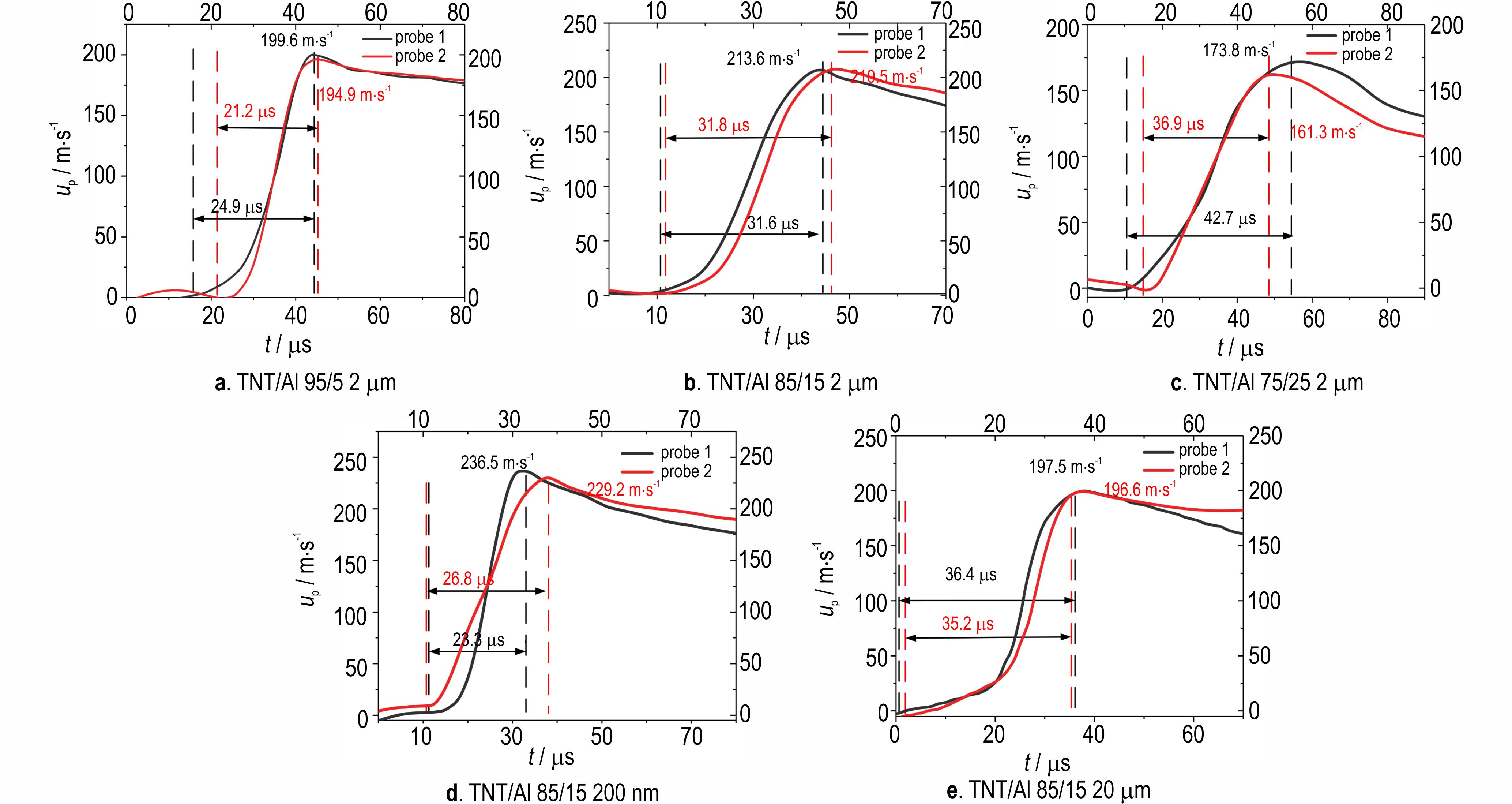

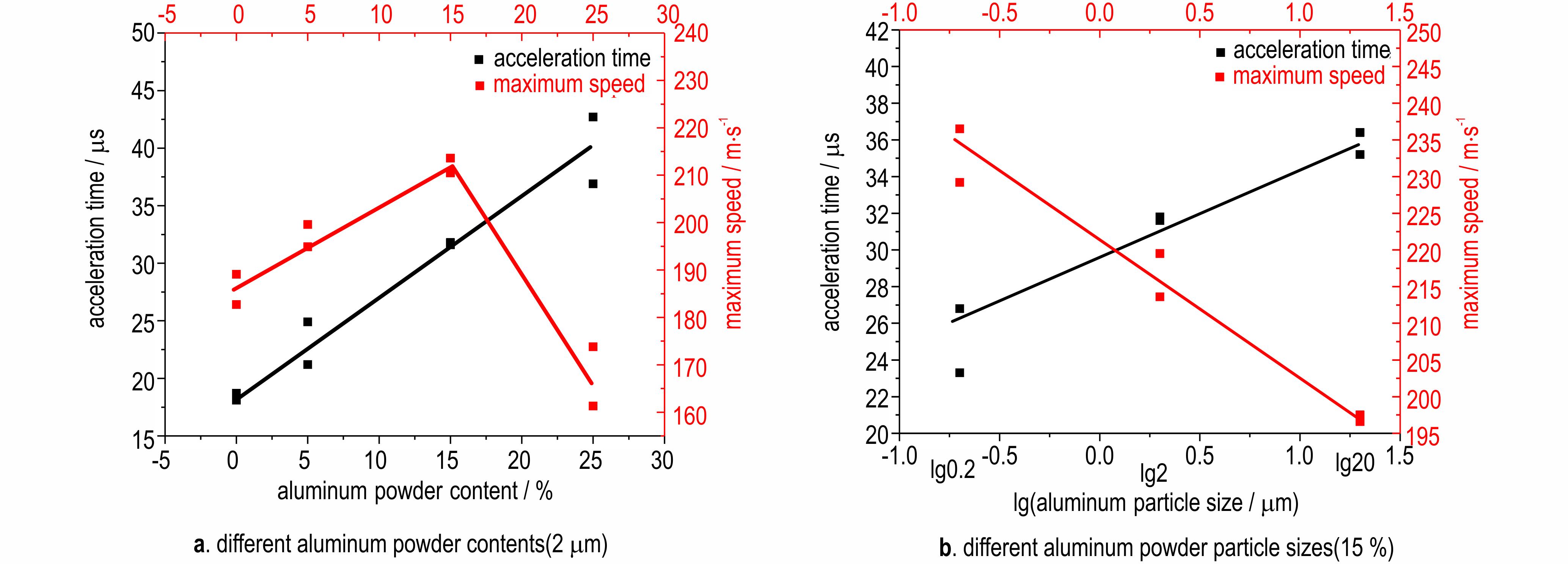

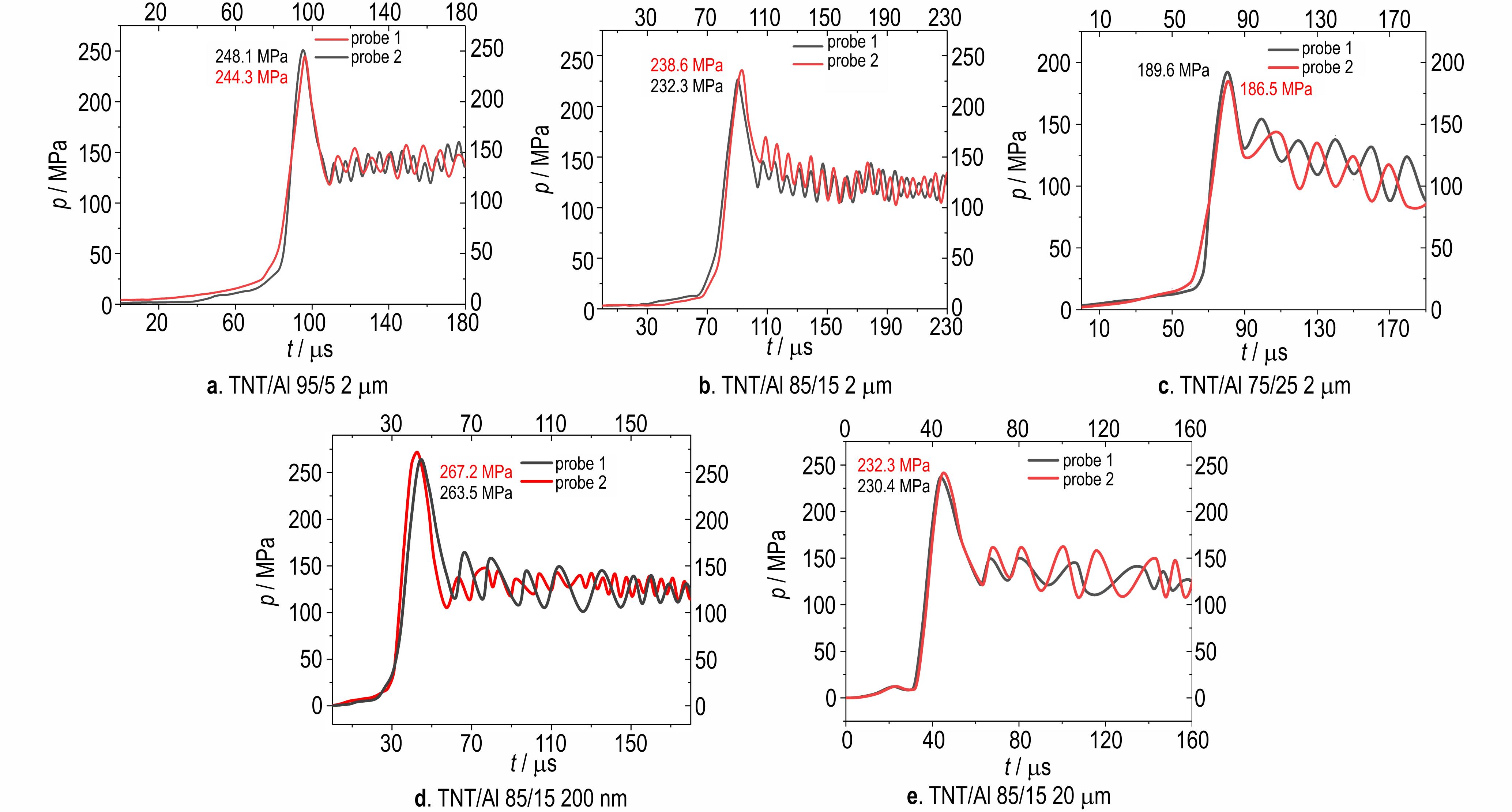

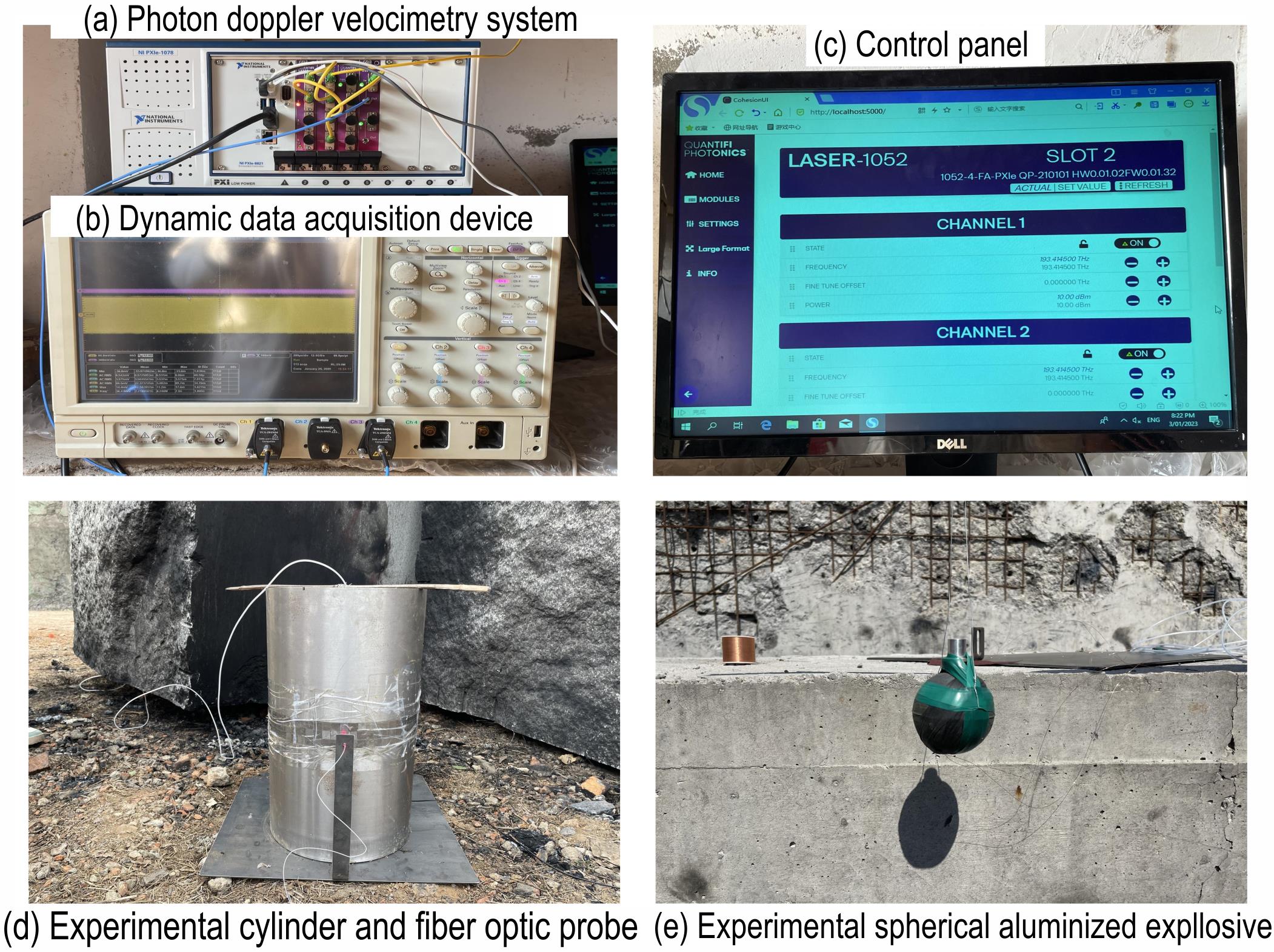

2025,33(7):766-777, DOI: 10.11943/CJEM2025021

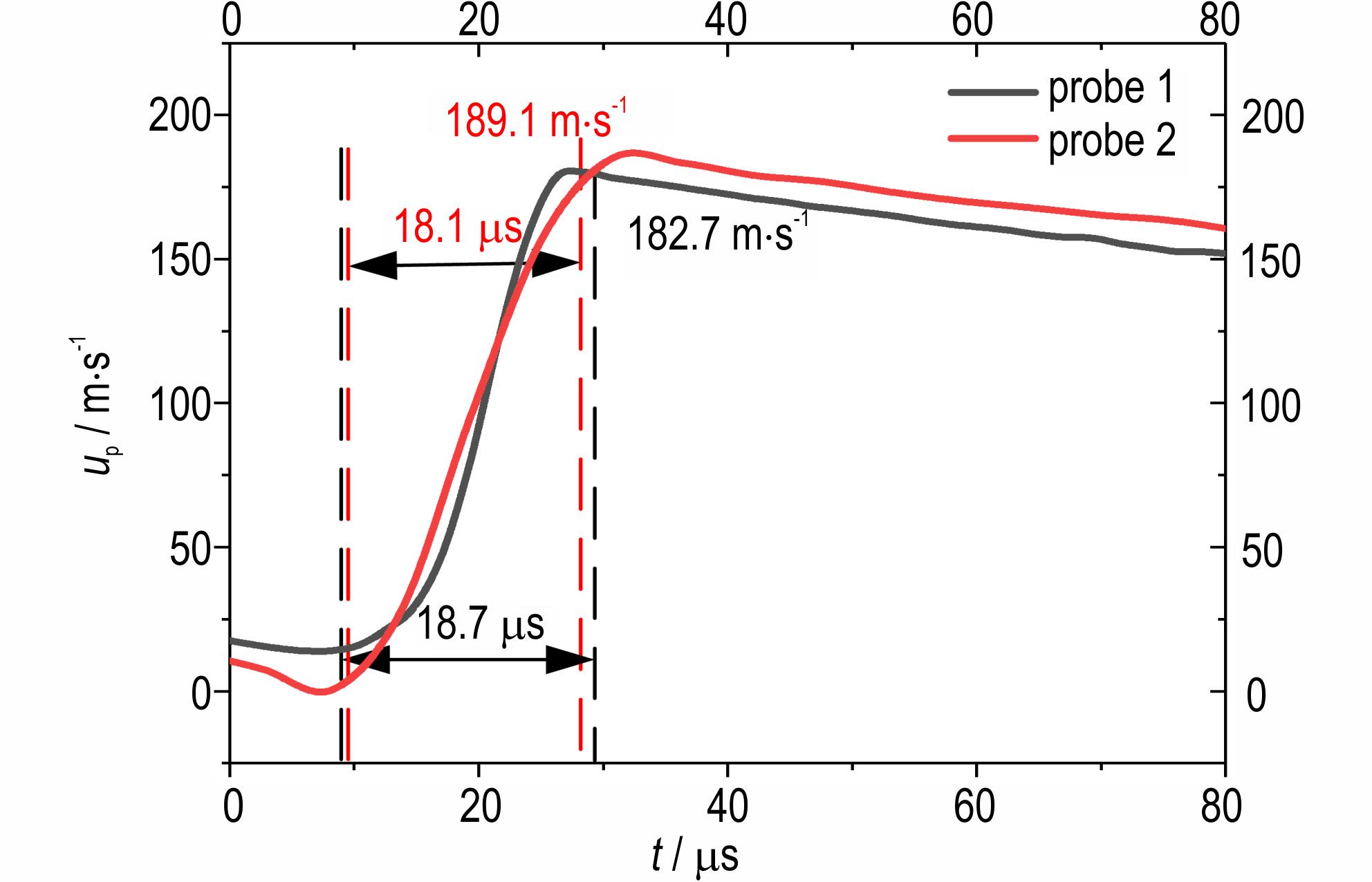

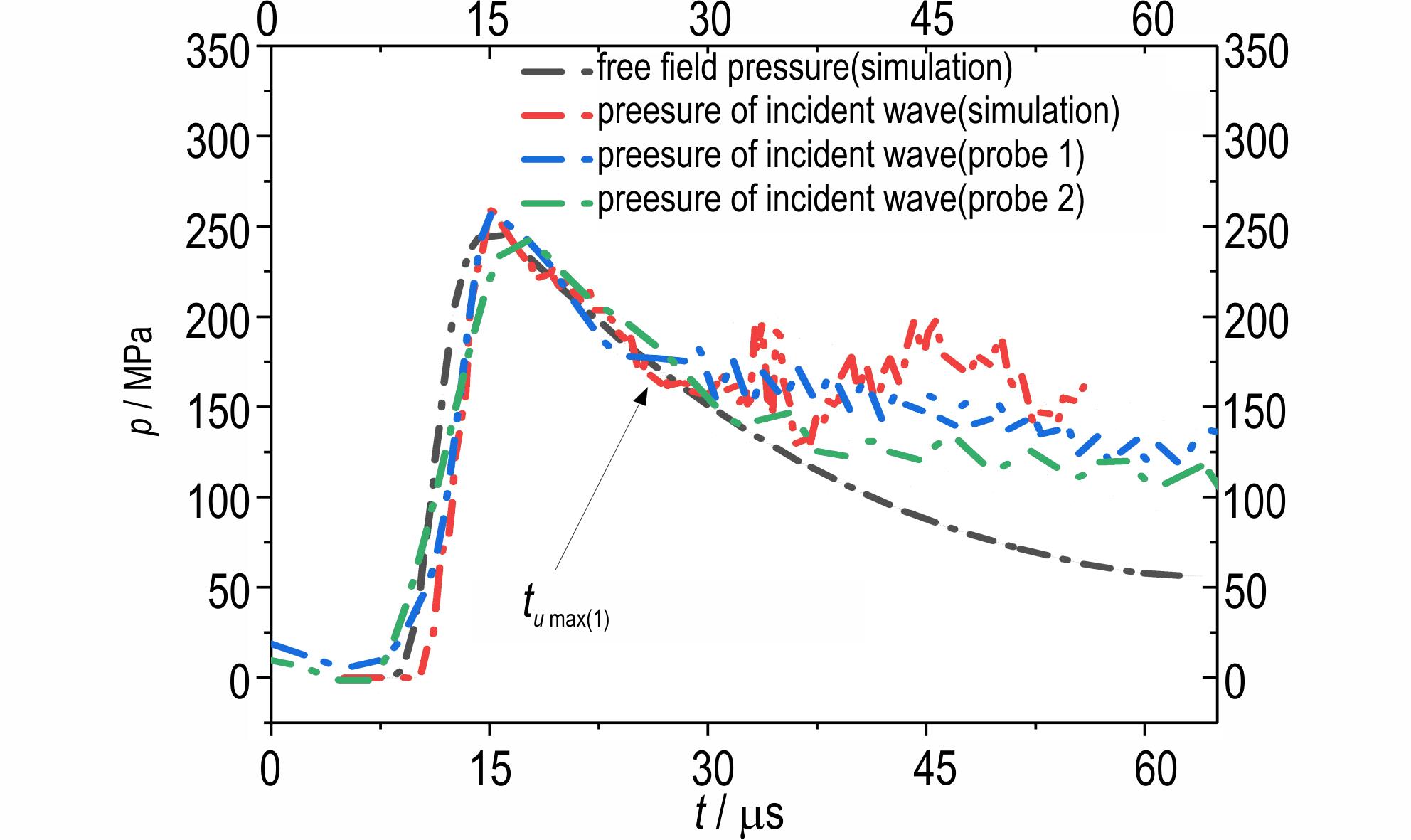

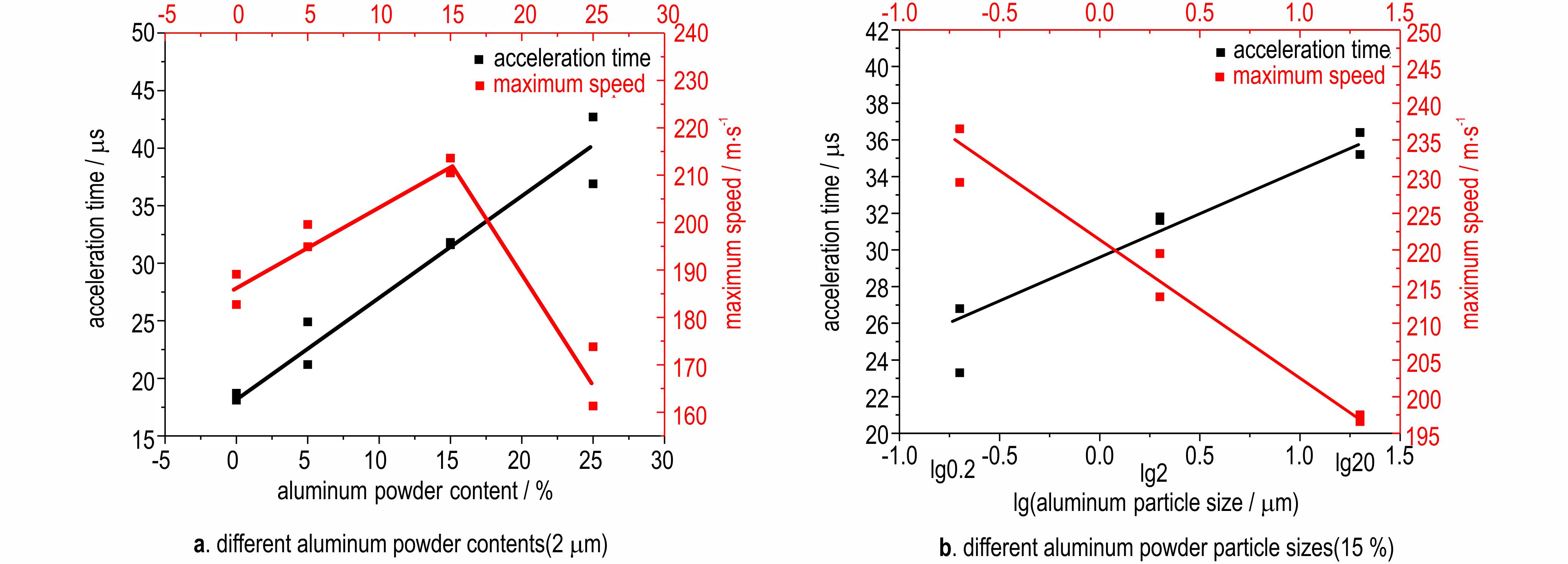

摘要:炸药水下近场爆炸压力高、衰减快,测试难度大。为探究含铝炸药水下近场爆炸冲击波载荷及其驱动特性,根据强冲击波驱动气背金属板运动理论,建立了基于金属板运动计算入射冲击波压力的模型。通过TNT炸药水下爆炸5 R0处驱动3 mm气背金属飞片的试验,验证了冲击波压力计算模型的准确性。并采用数值仿真方法探究球形TNT装药水下爆炸2 R0~6 R0(装药半径)距离处自由场冲击波压力及其对3 mm厚度钢金属气背飞片的驱动规律,并根据飞片速度-时程数据计算得到了发生空化现象前的冲击波压力。研究结果表明:对于含铝炸药,2 µm铝粉含量每增加5%,飞片加速时间增加约4.4%;铝粉粒度越大,飞片的加速时间越长,而最大速度却显著减小;20 µm及2 µm铝粉在爆轰反应区吸收能量,导致TNT炸药爆压、爆速下降,而200 nm铝粉在爆轰反应区部分参与反应并正向支持爆轰波传导。

-

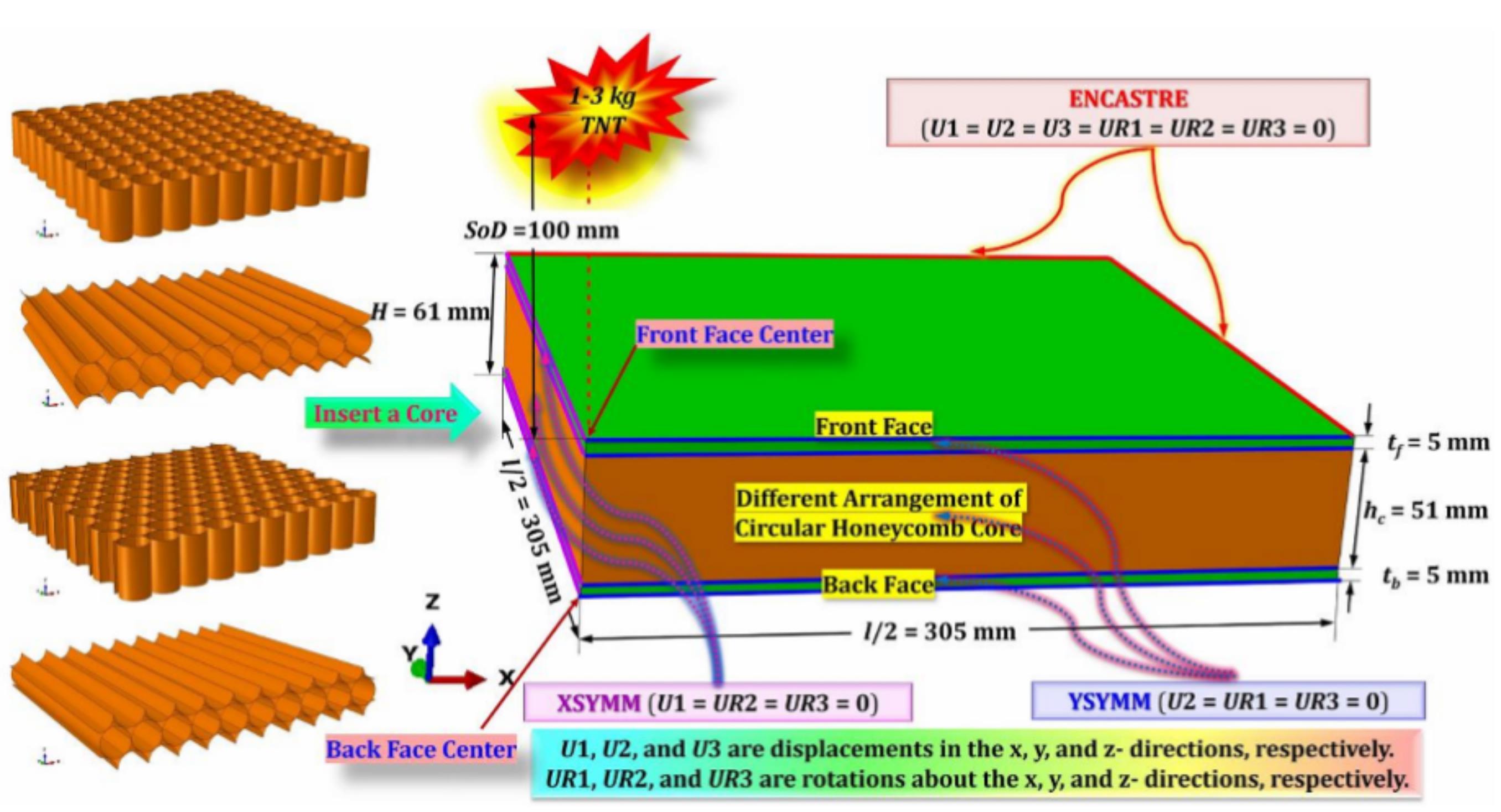

2025,33(7):778-792, DOI: 10.11943/CJEM2025123

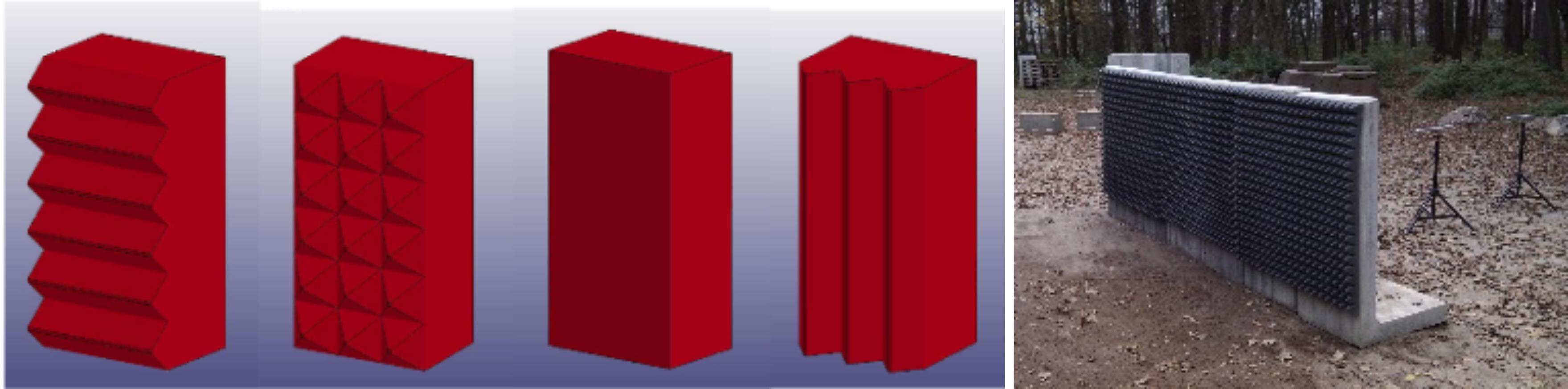

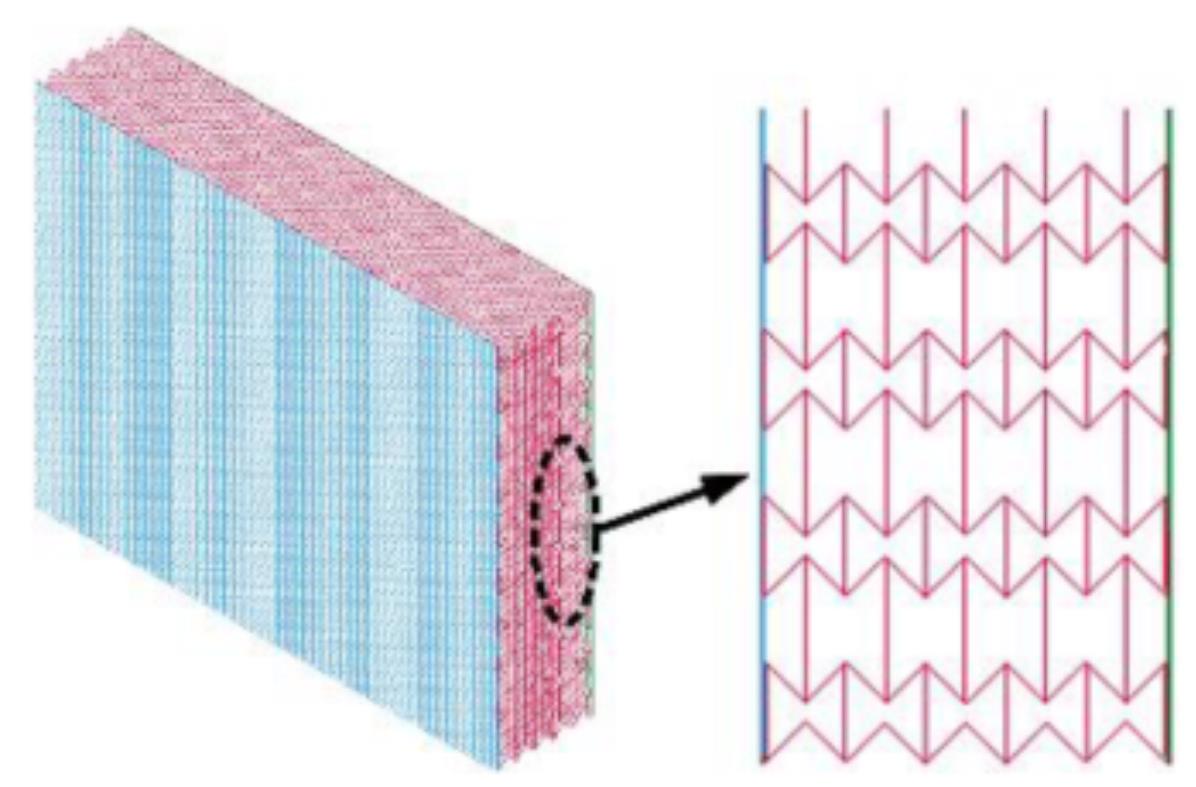

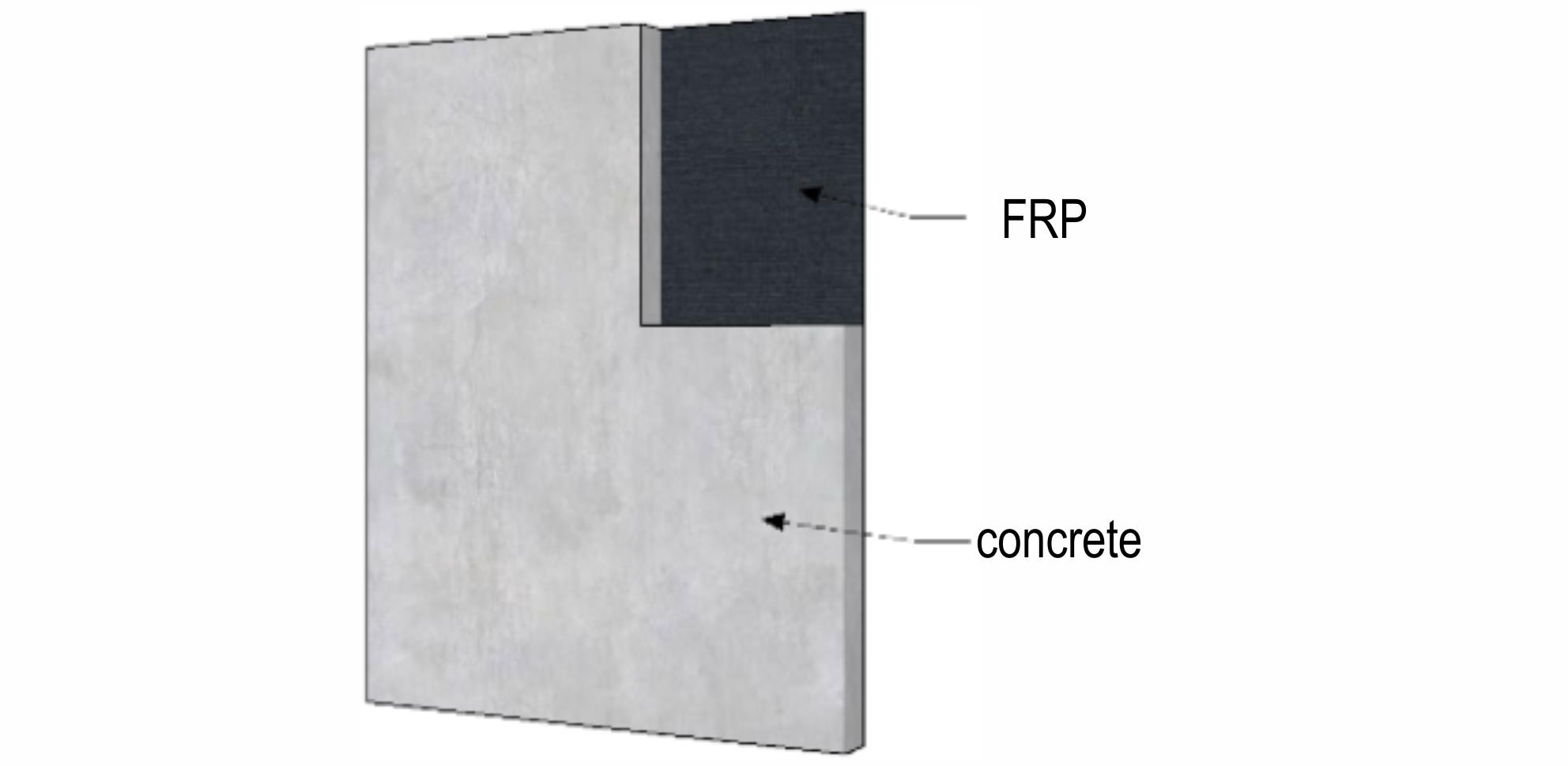

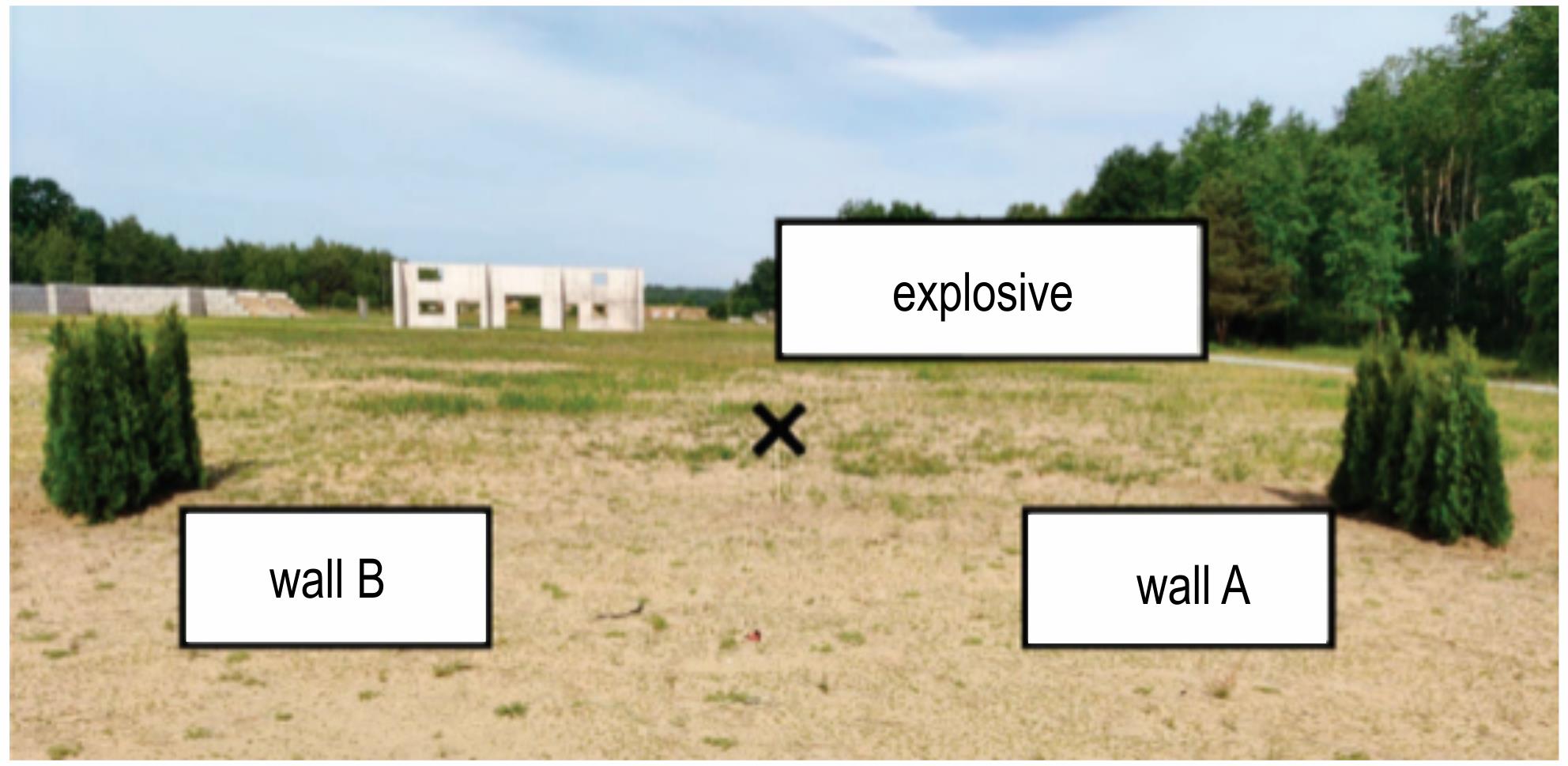

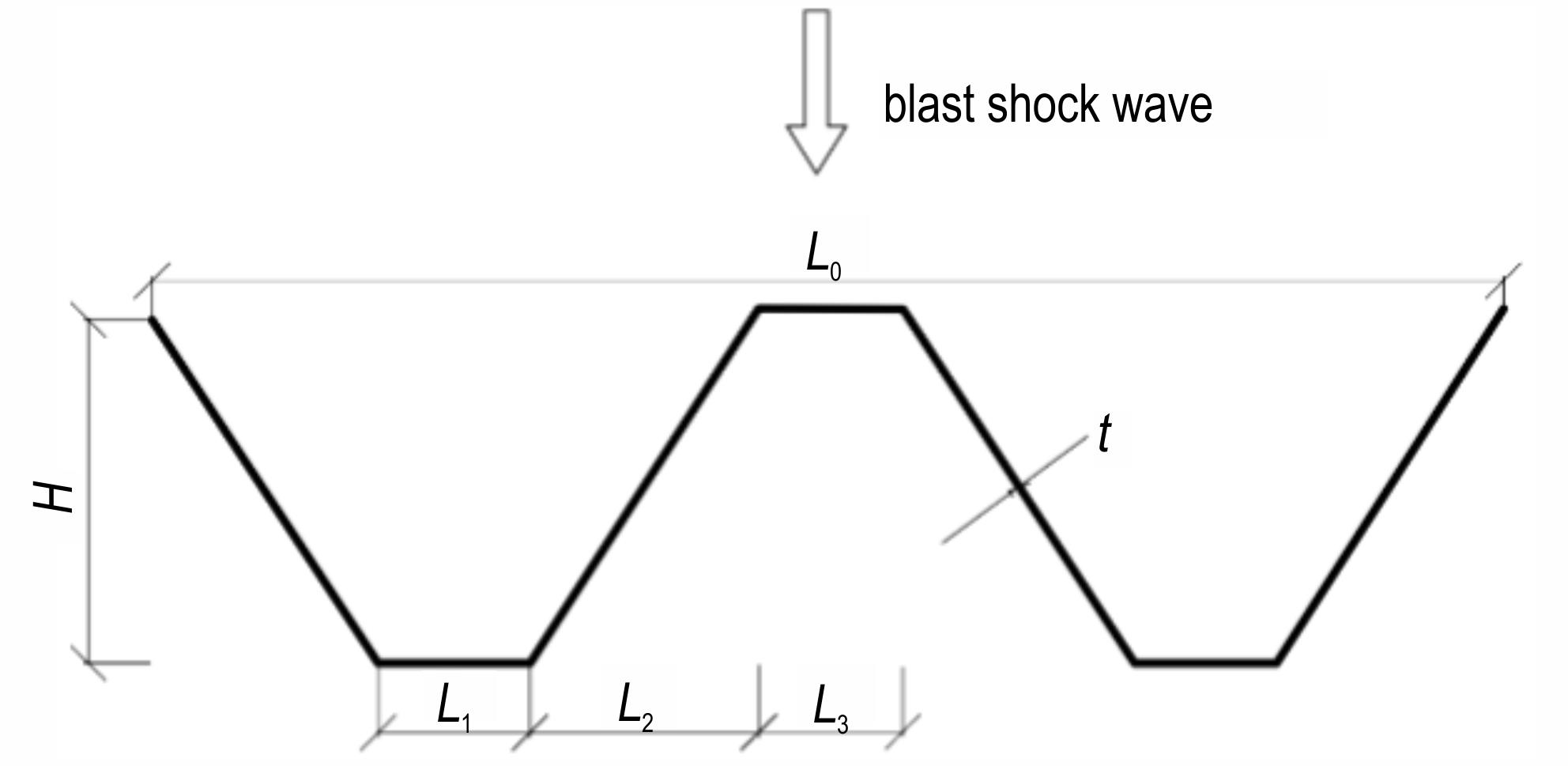

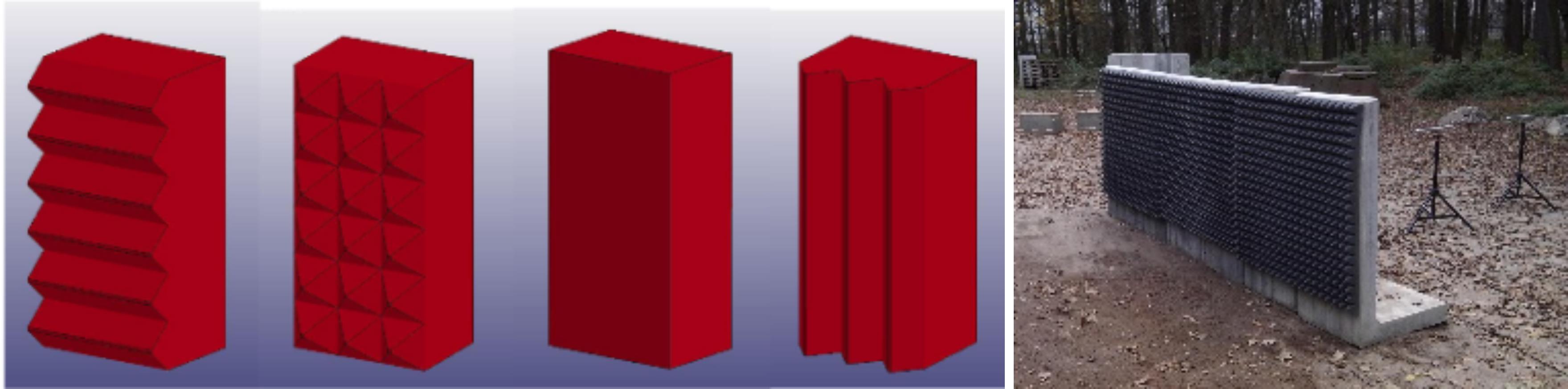

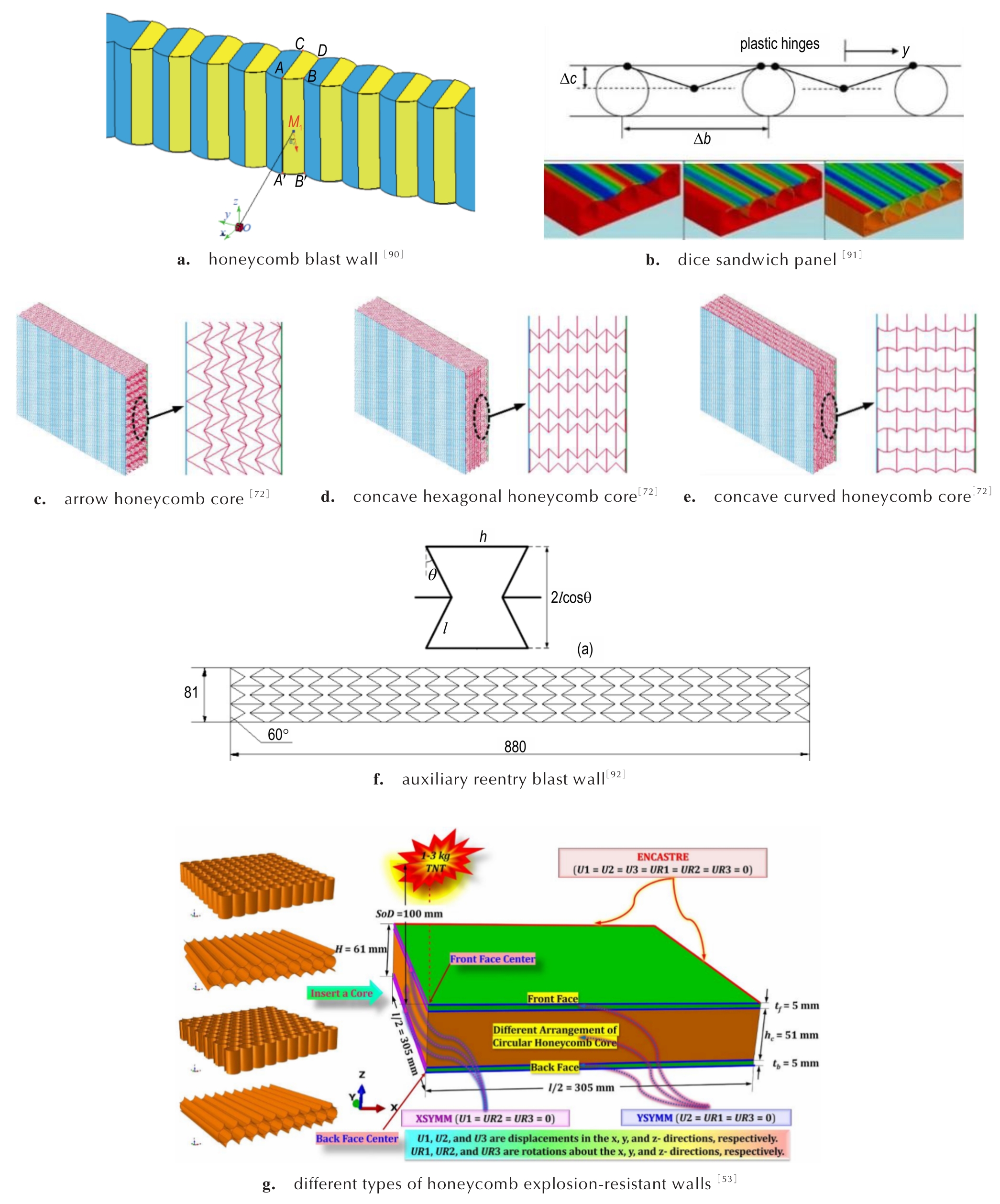

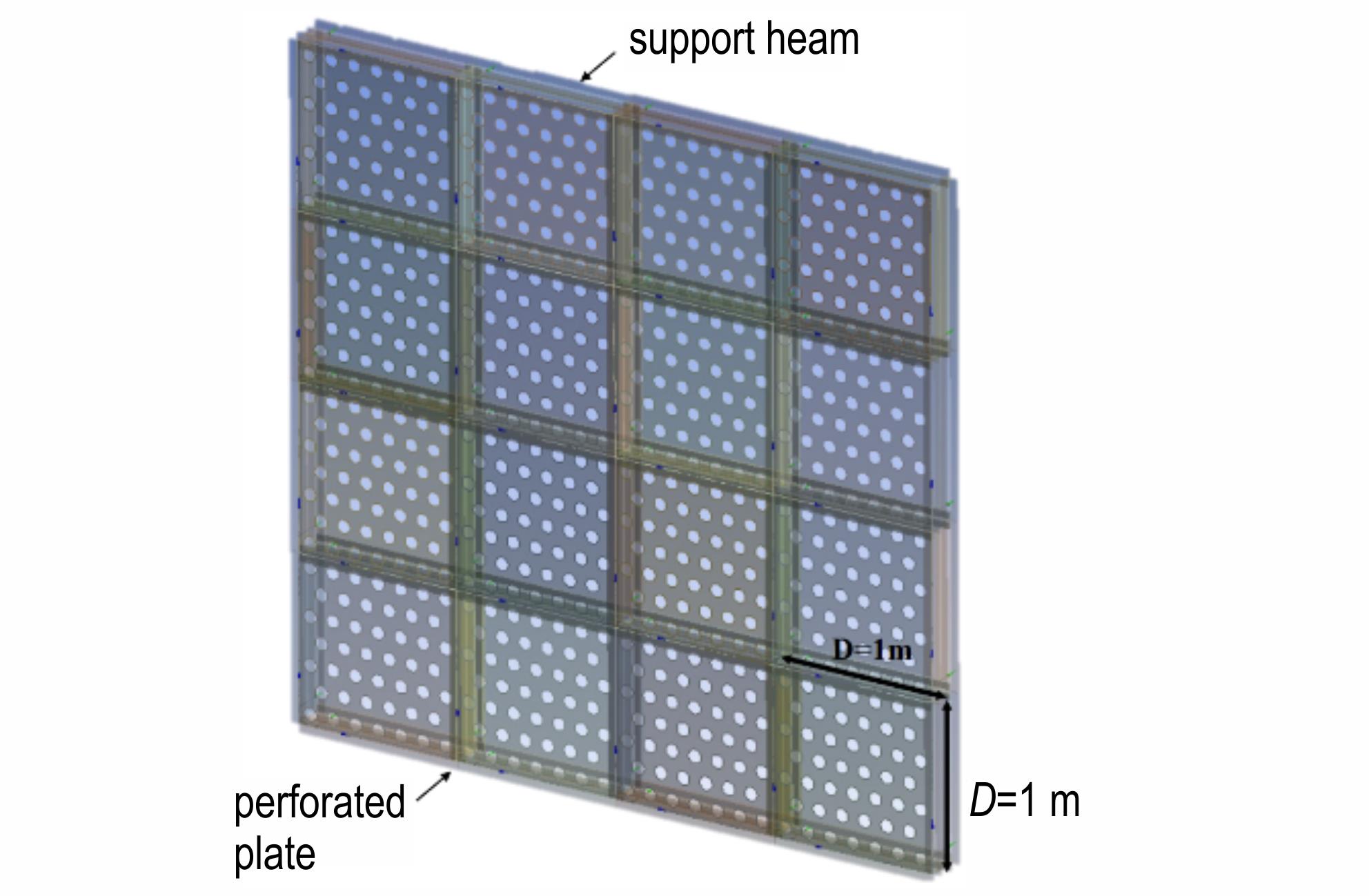

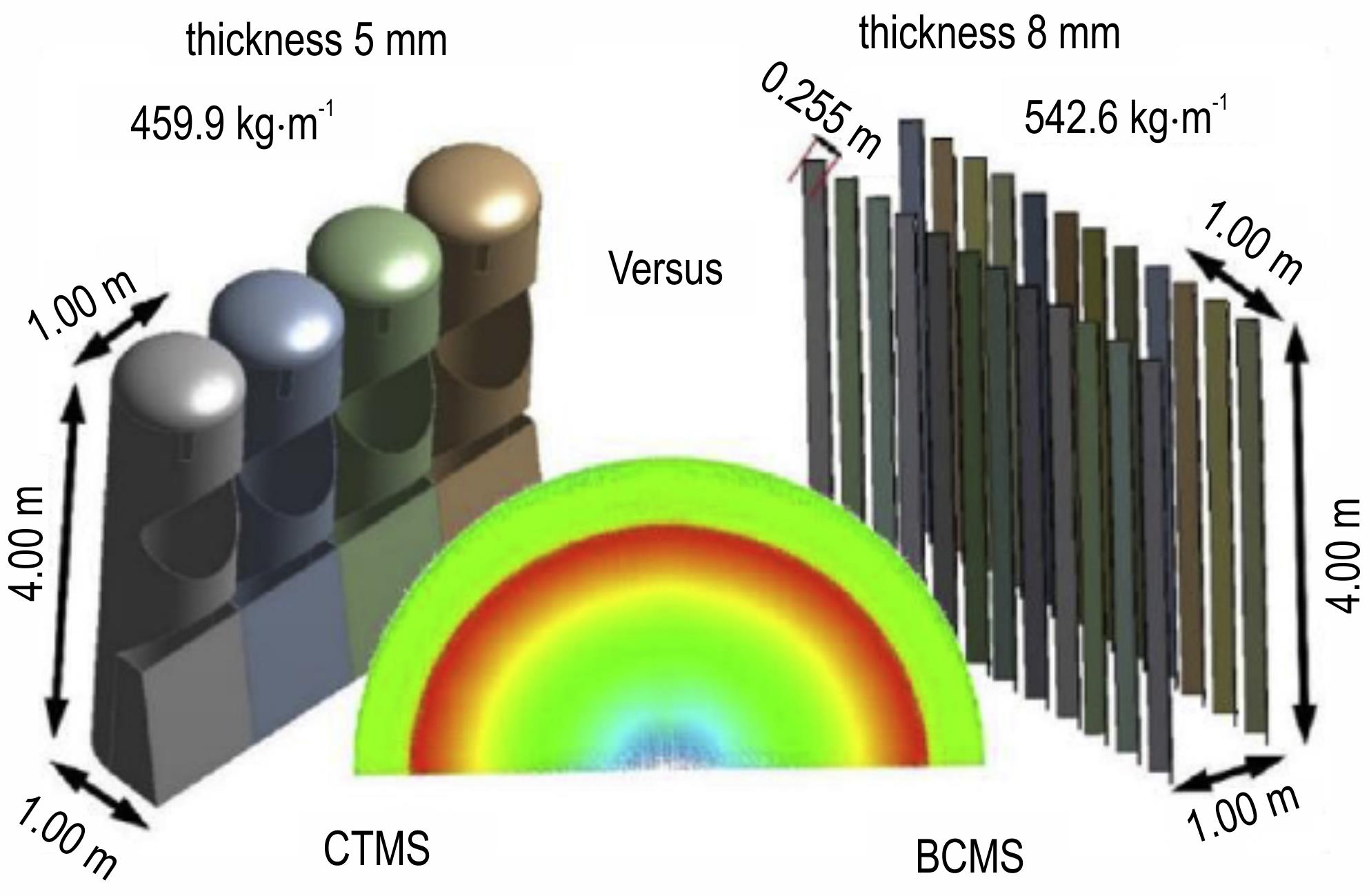

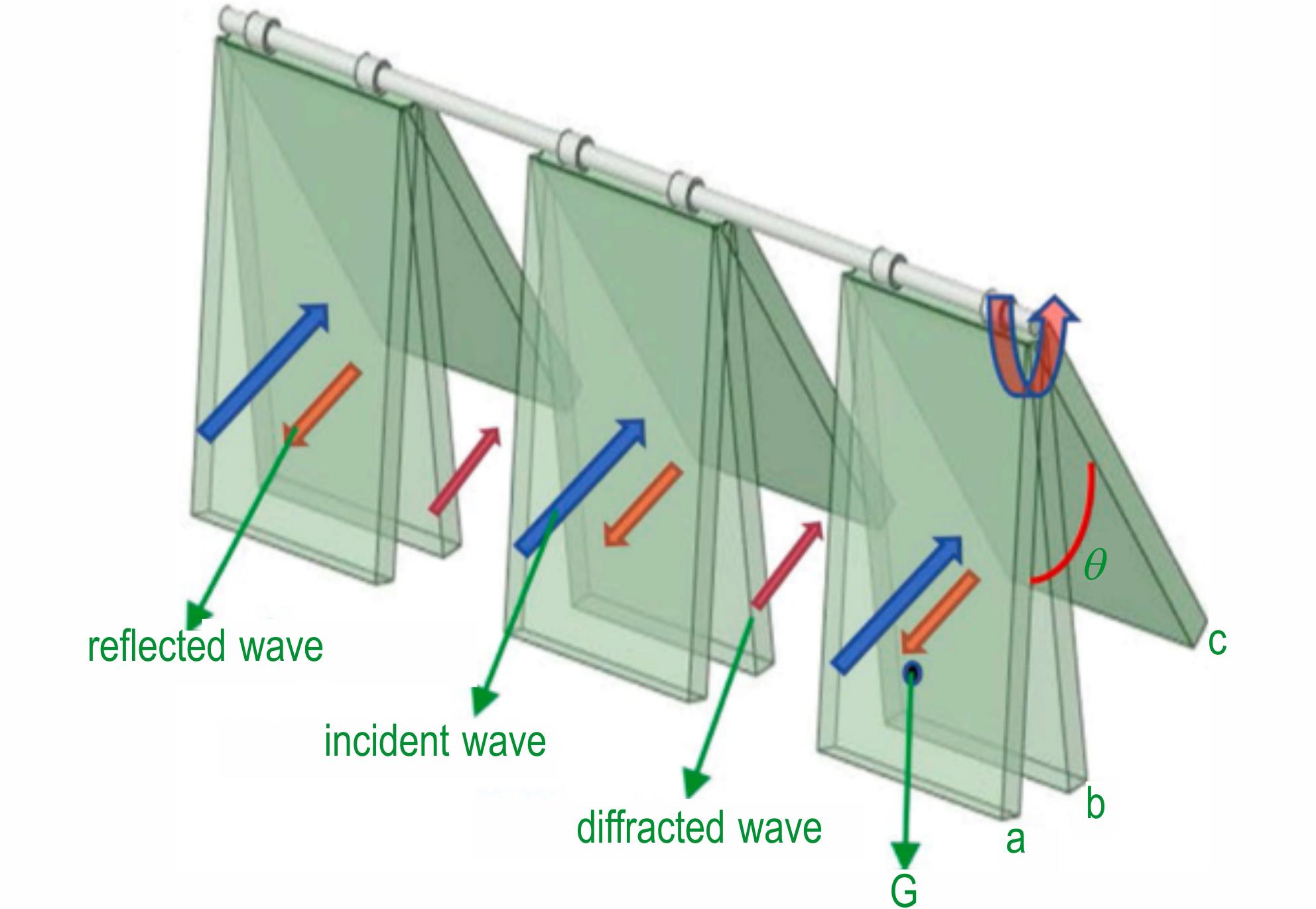

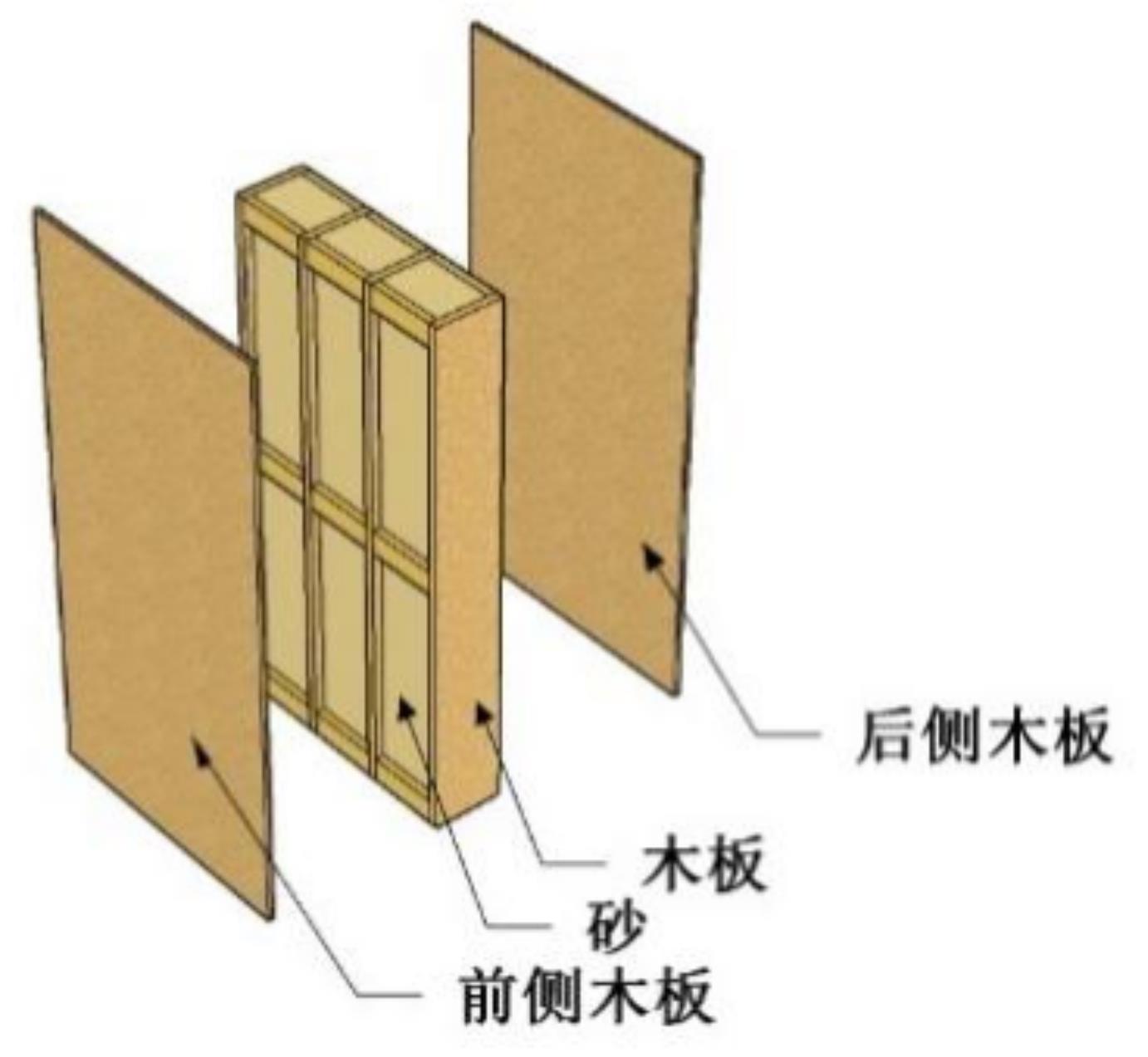

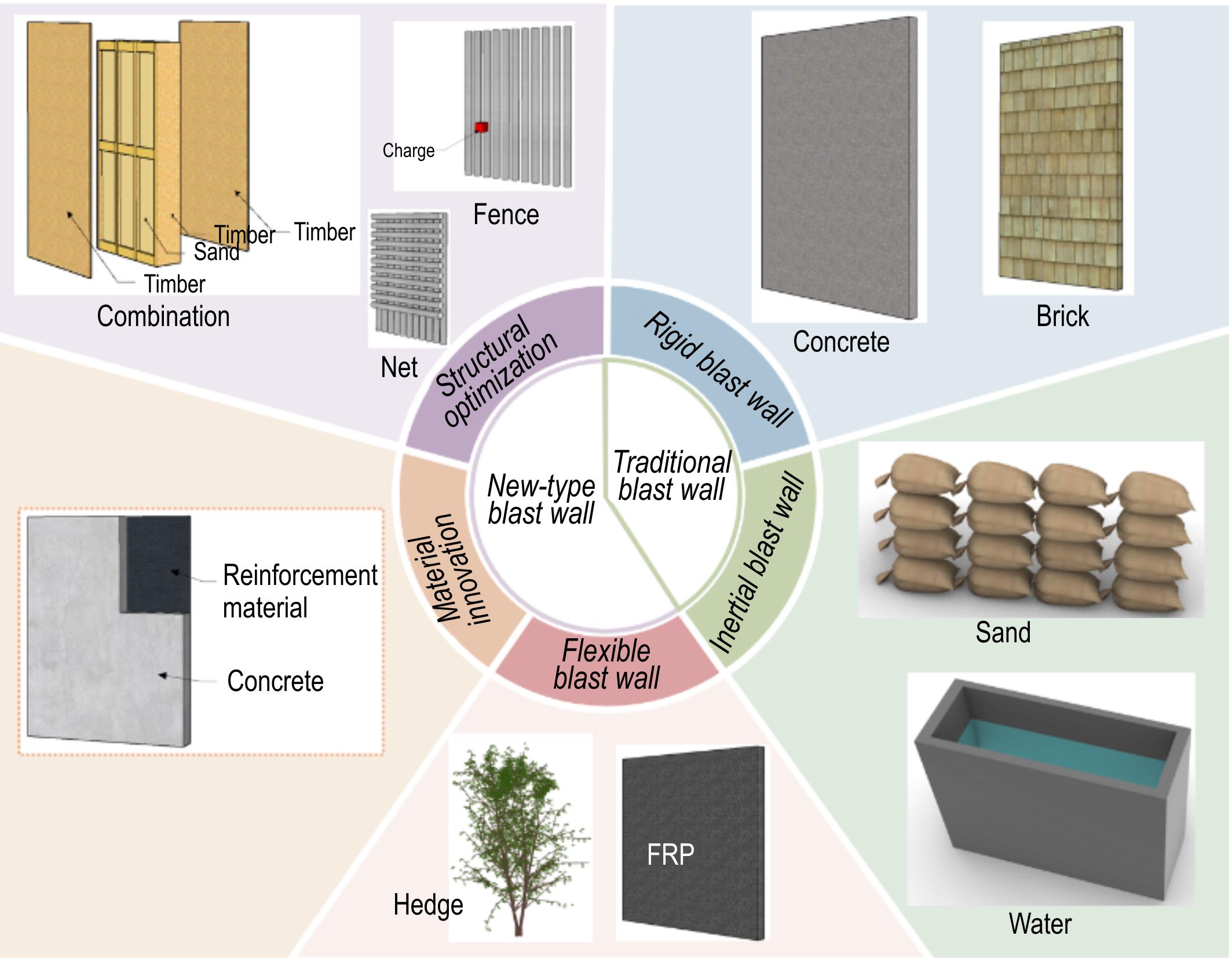

摘要:近年来,意外爆炸事故的频繁发生引发了防护工程学界对抗爆墙结构的深入研究和广泛应用。本研究根据抗爆墙的发展顺序、结构特点和抗爆机理,将抗爆墙分为传统抗爆墙和新型抗爆墙进行评述。传统抗爆墙主要采用传统建筑材料,通过墙体本身的特性来抵抗爆炸冲击波,而新型抗爆墙则通过材料和结构的创新进一步提高其抗爆性能。材料创新主要包括采用高强度材料、纤维增强复合材料等制作墙体、掺入墙体原材料(如混凝土)或贴于墙体表面,以提高墙体的整体强度和稳定性。结构创新则涉及多层墙体结构、夹层填充等设计,旨在通过发挥不同材料各自的性能优势来增强整体抗爆效果。本研究从抗爆性能评估、应用场景、试验和数值模拟方法以及其相关研究结果进行了总结归纳,涵盖了抗爆墙的材料选择、尺寸设计、形状优化和加固方法等关键因素,可为未来的抗爆墙设计提供参考依据。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

-

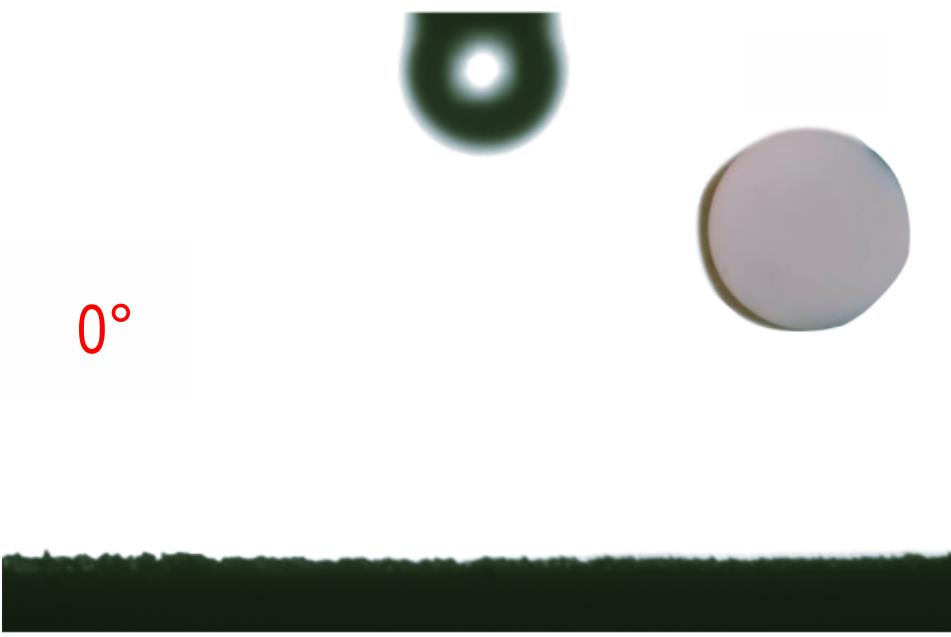

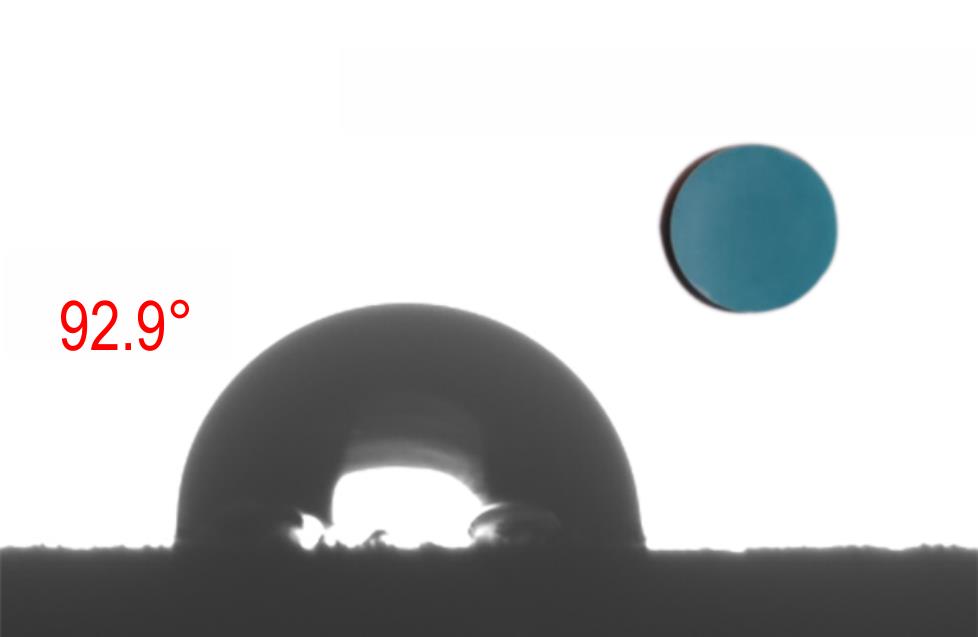

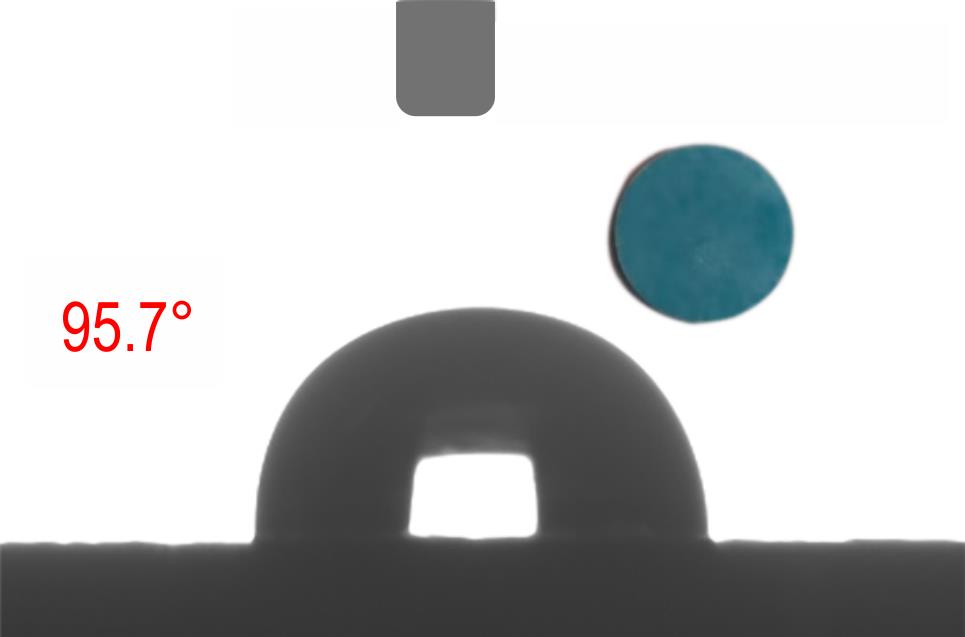

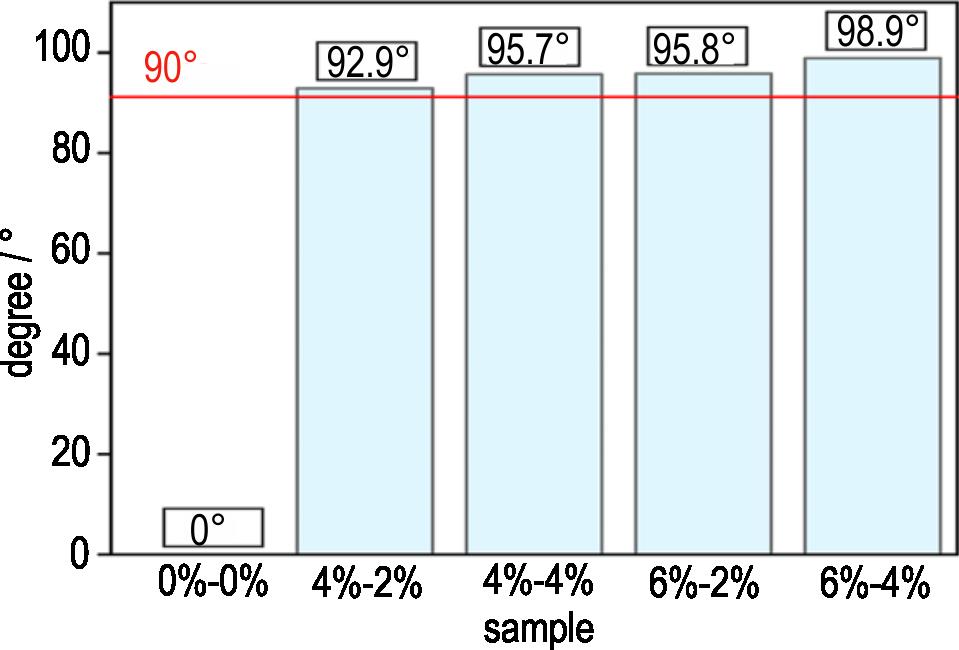

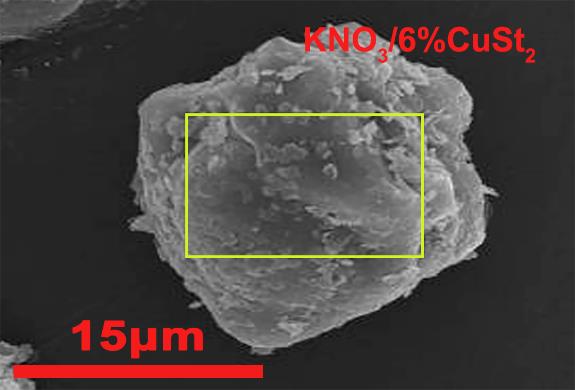

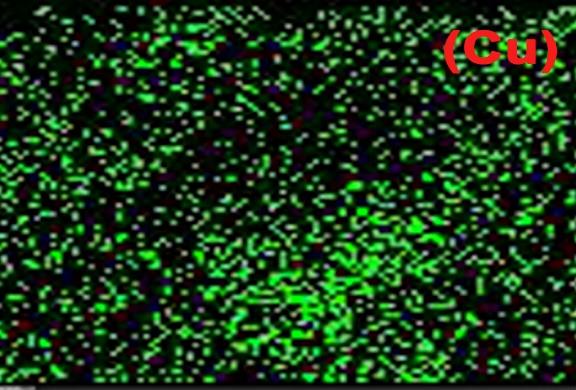

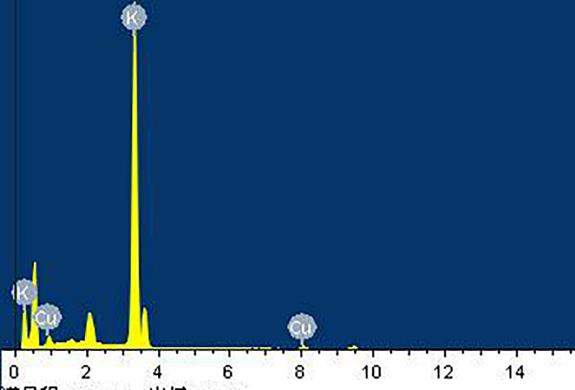

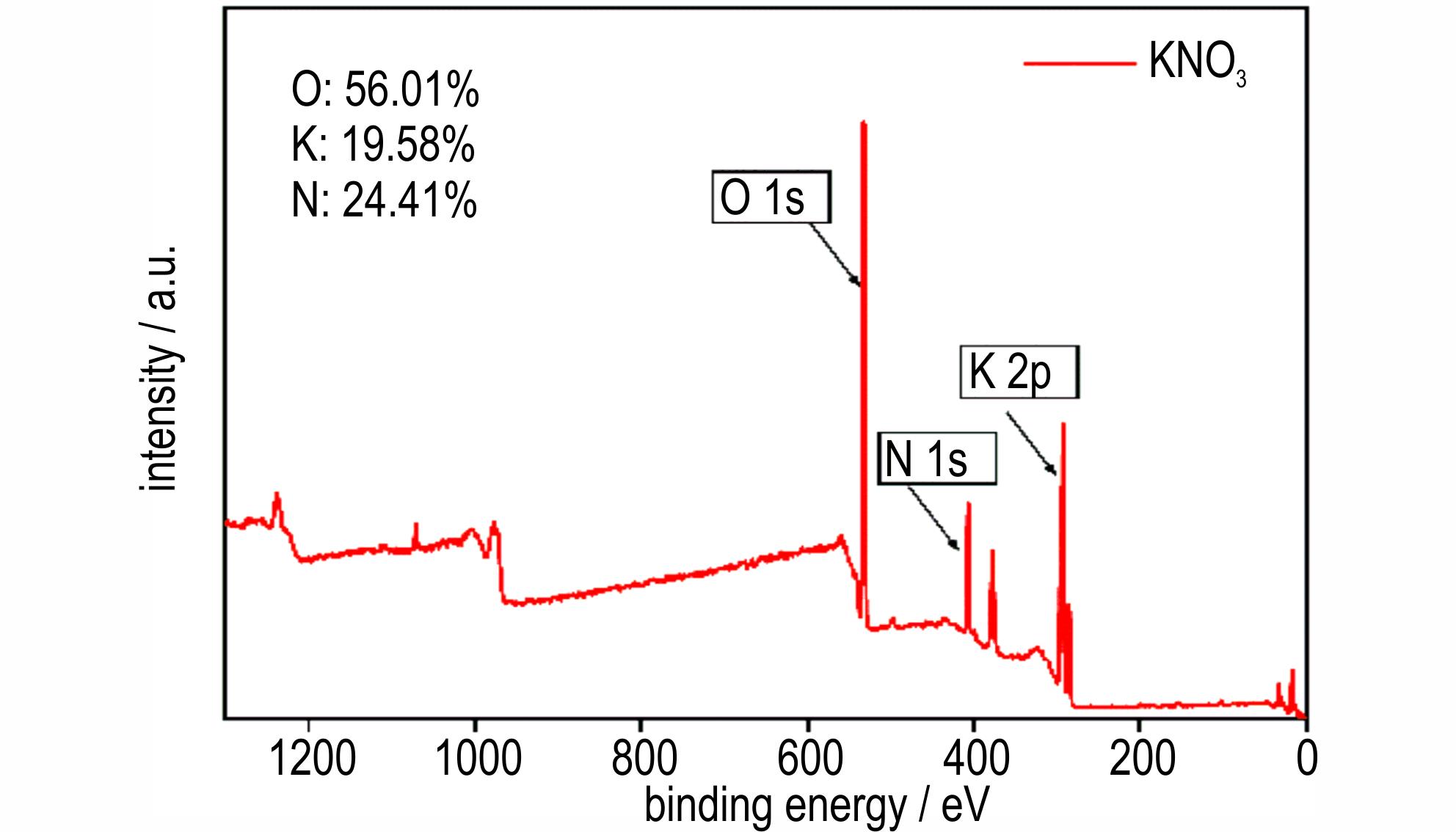

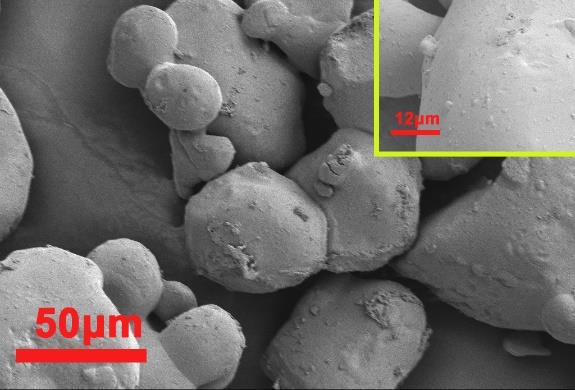

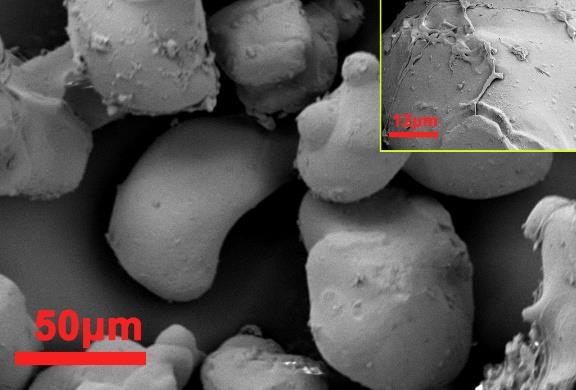

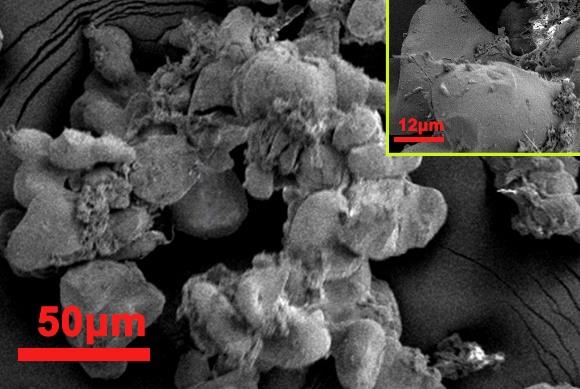

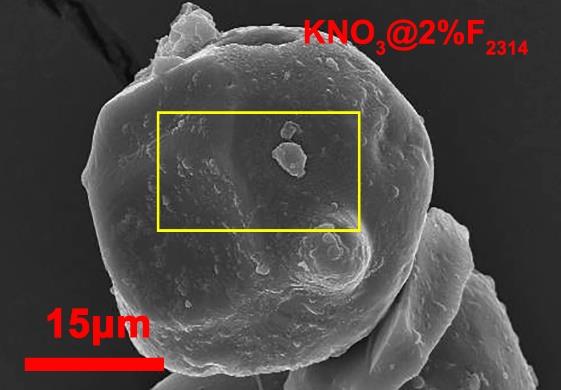

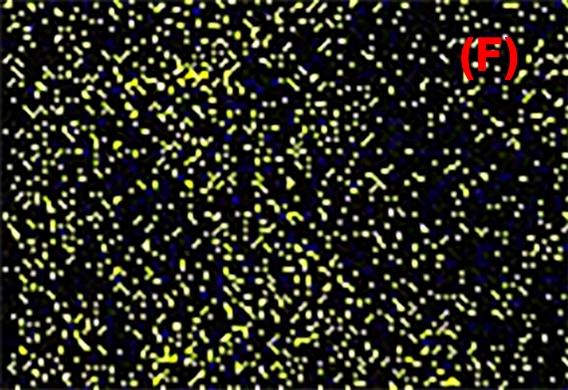

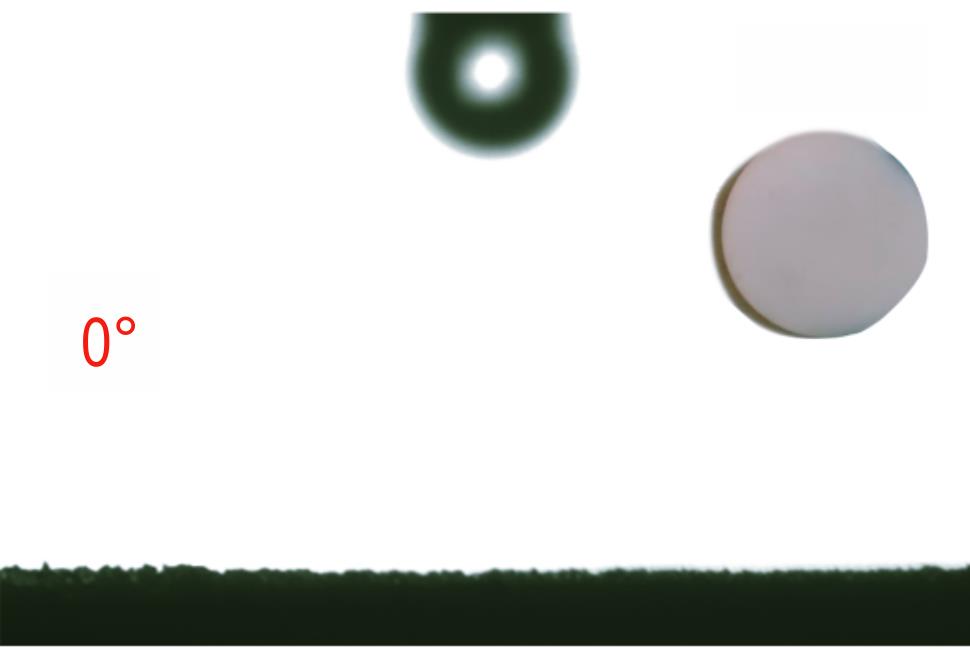

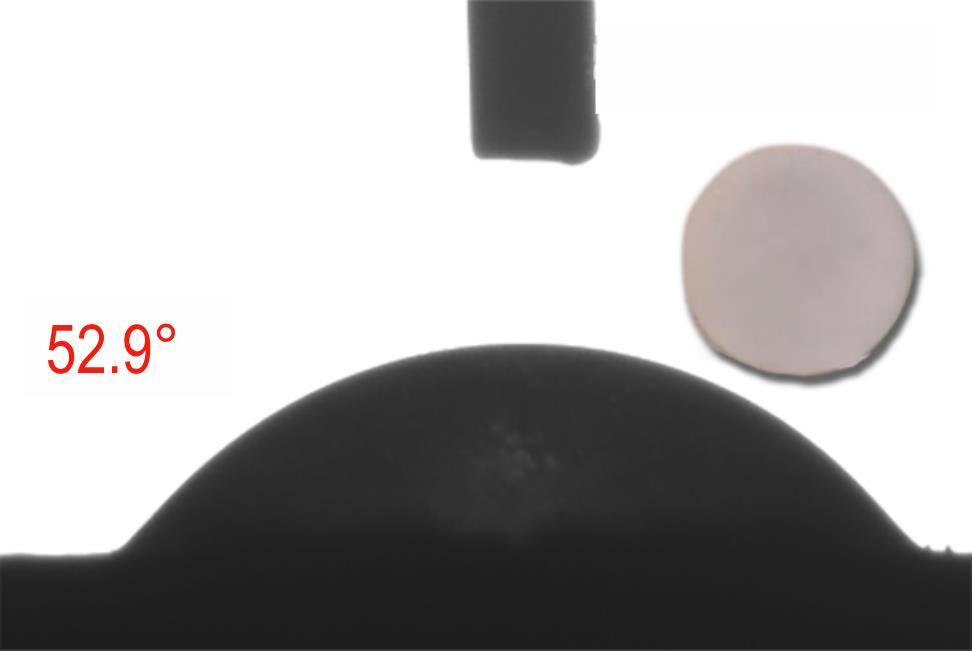

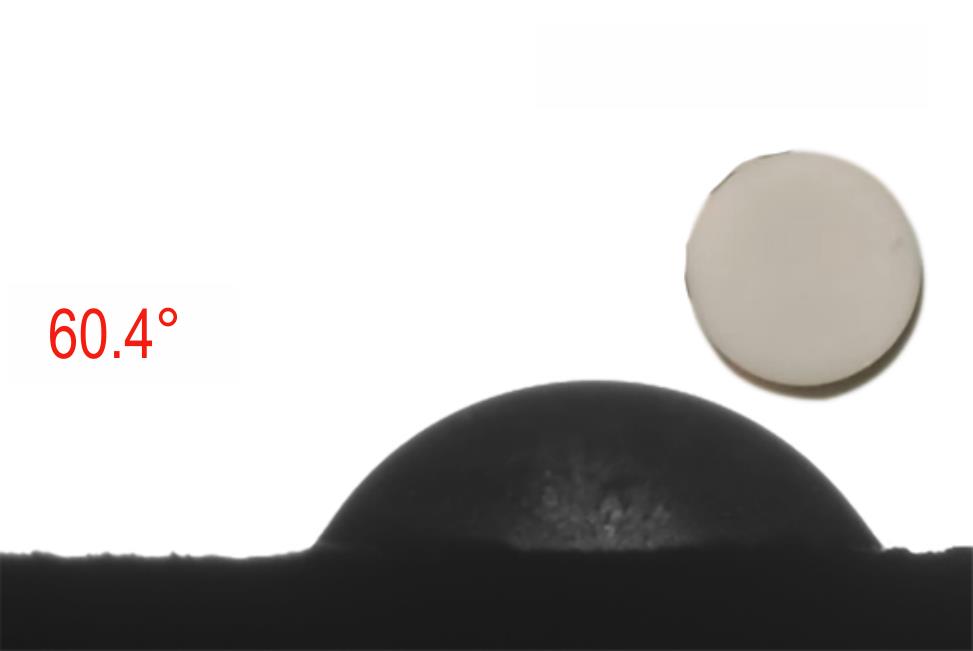

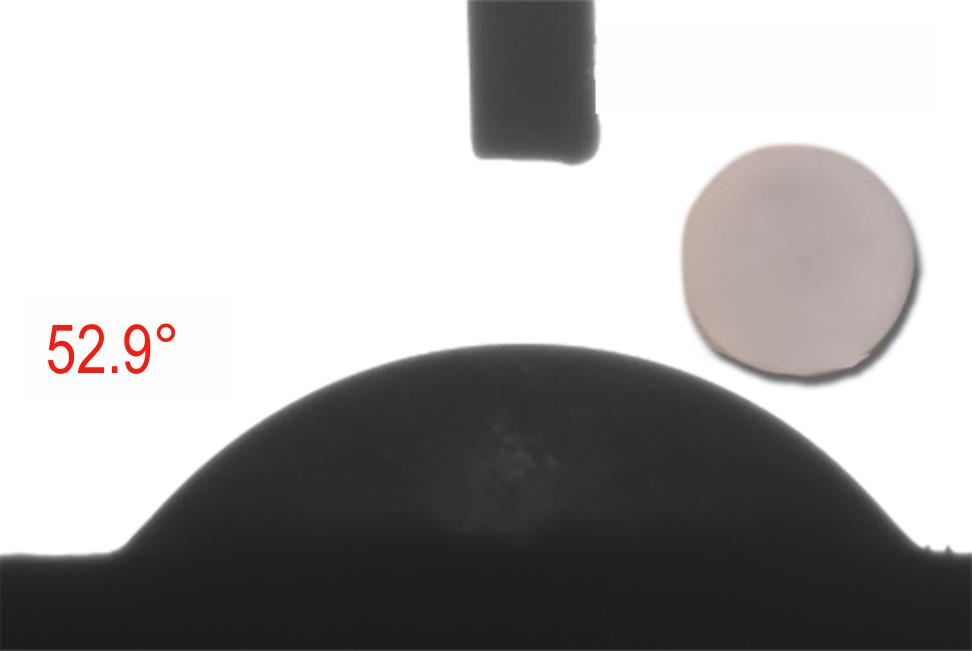

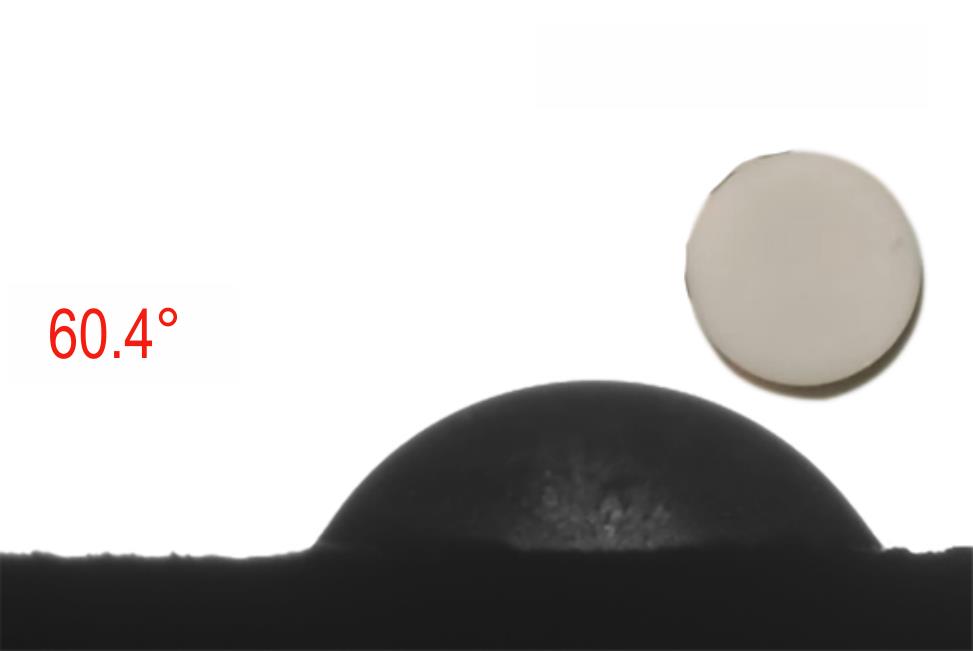

2025,33(7):793-805, DOI: 10.11943/CJEM2025038

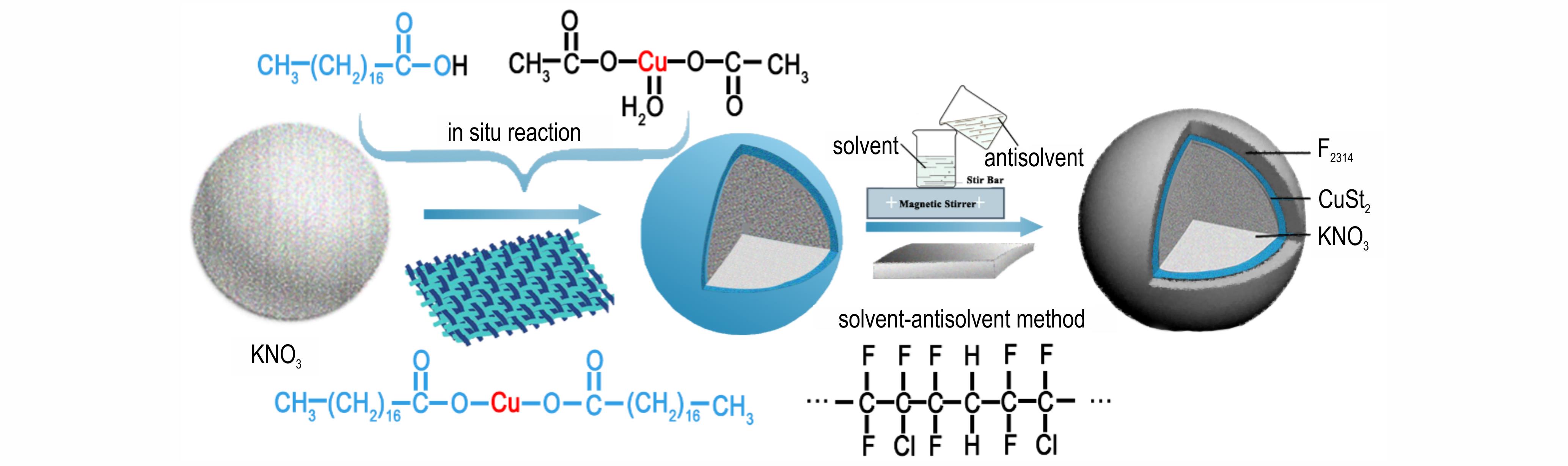

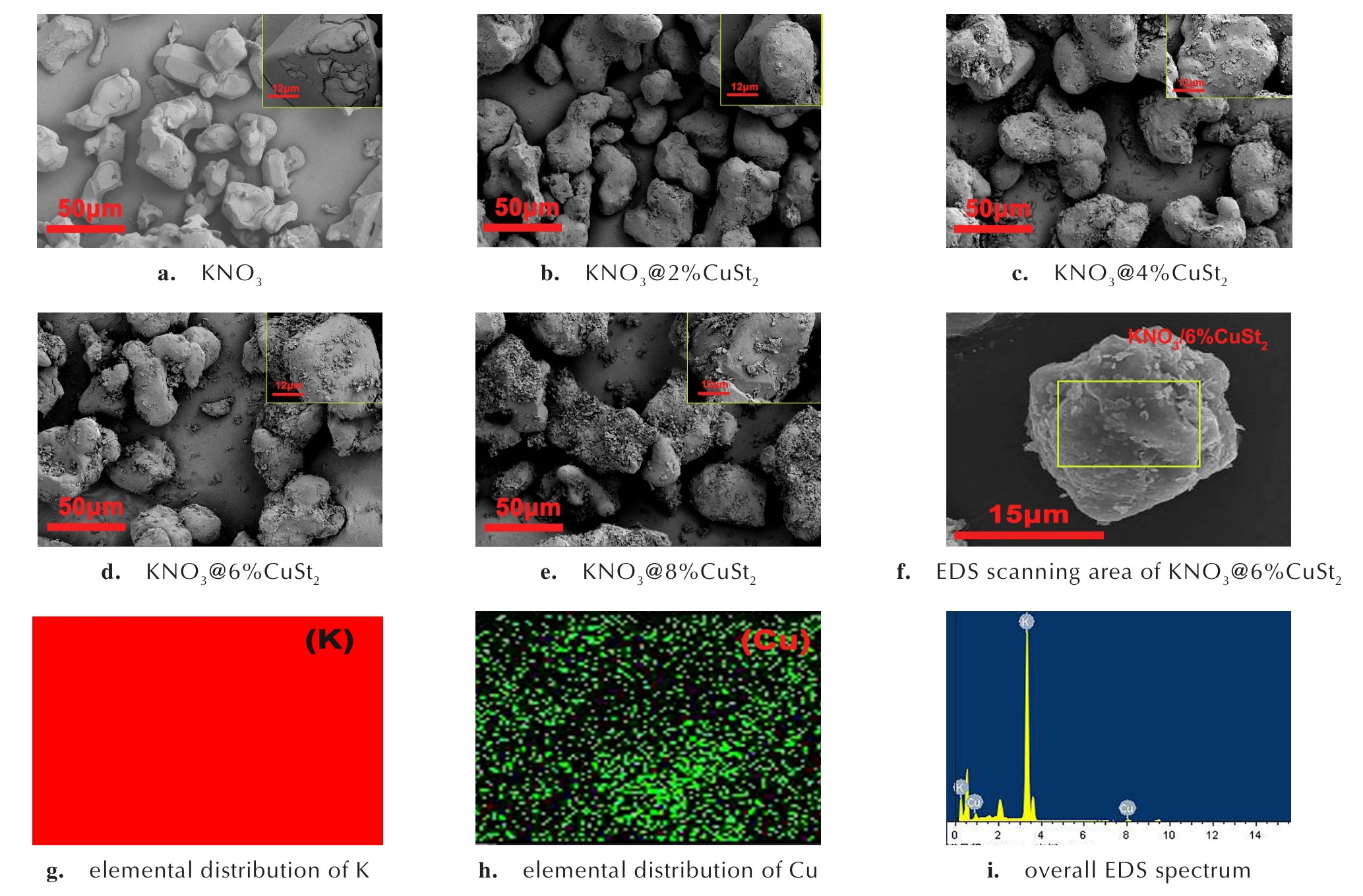

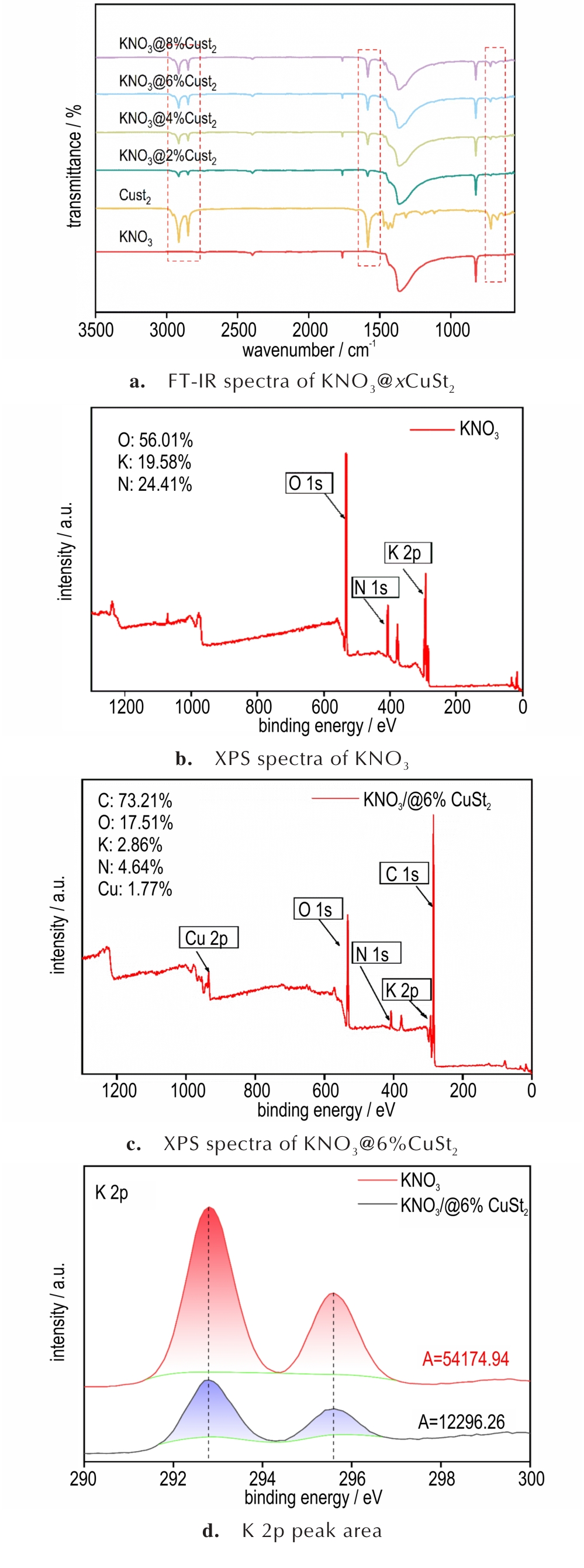

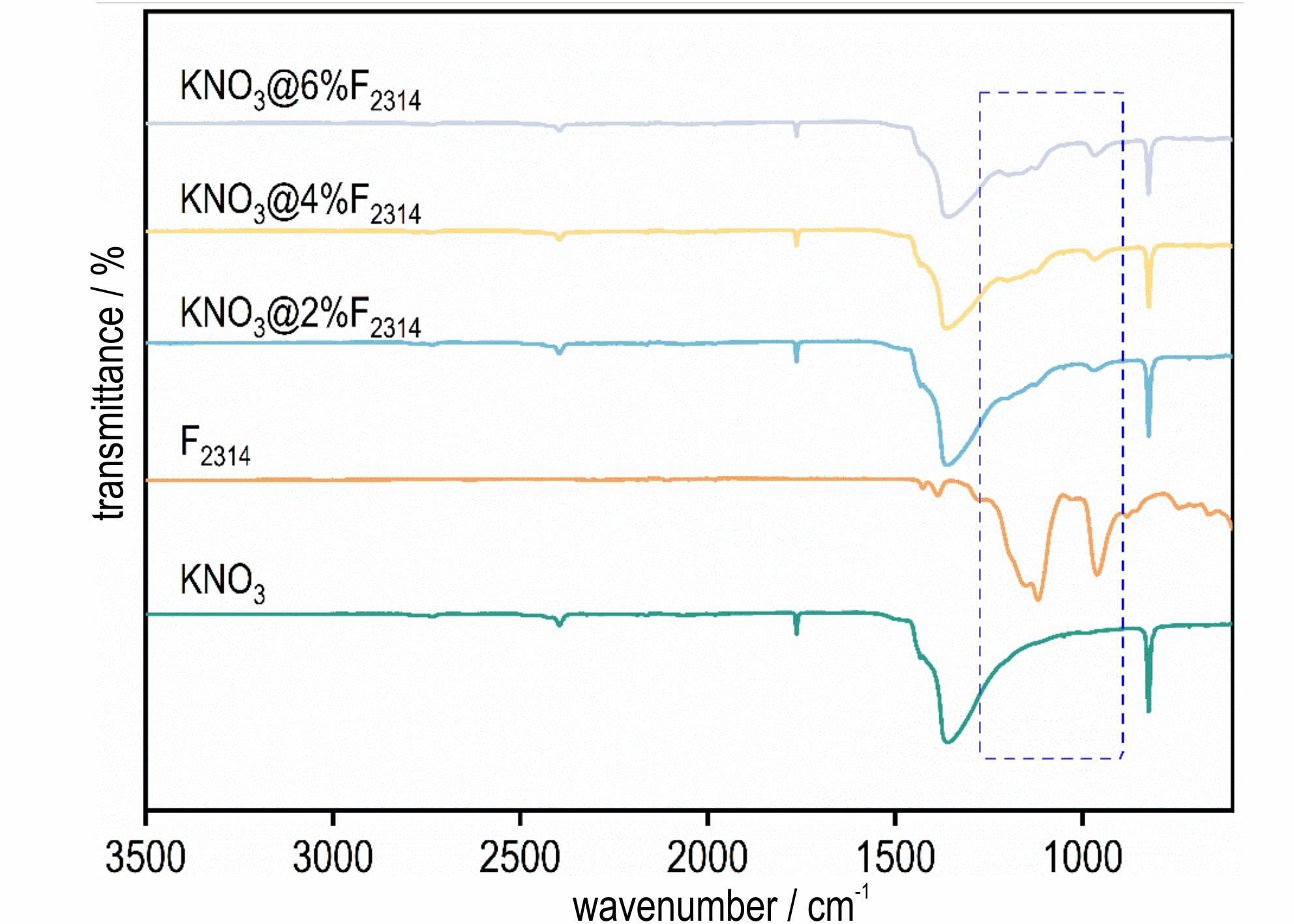

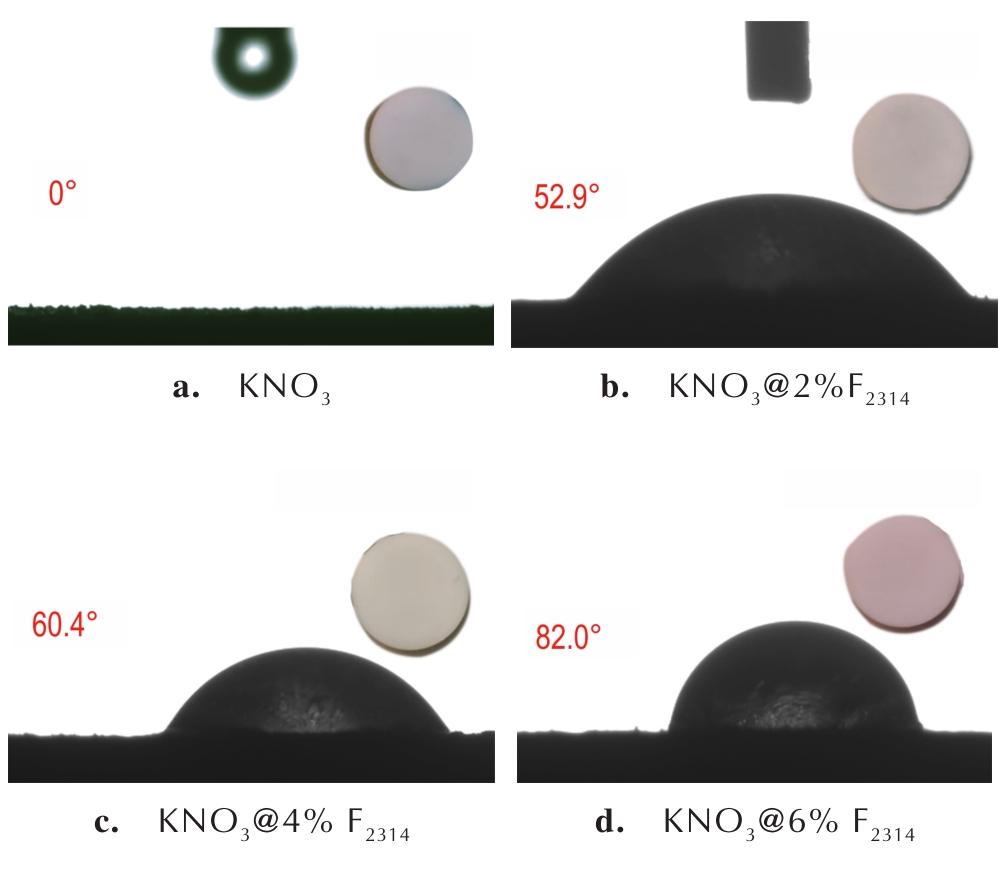

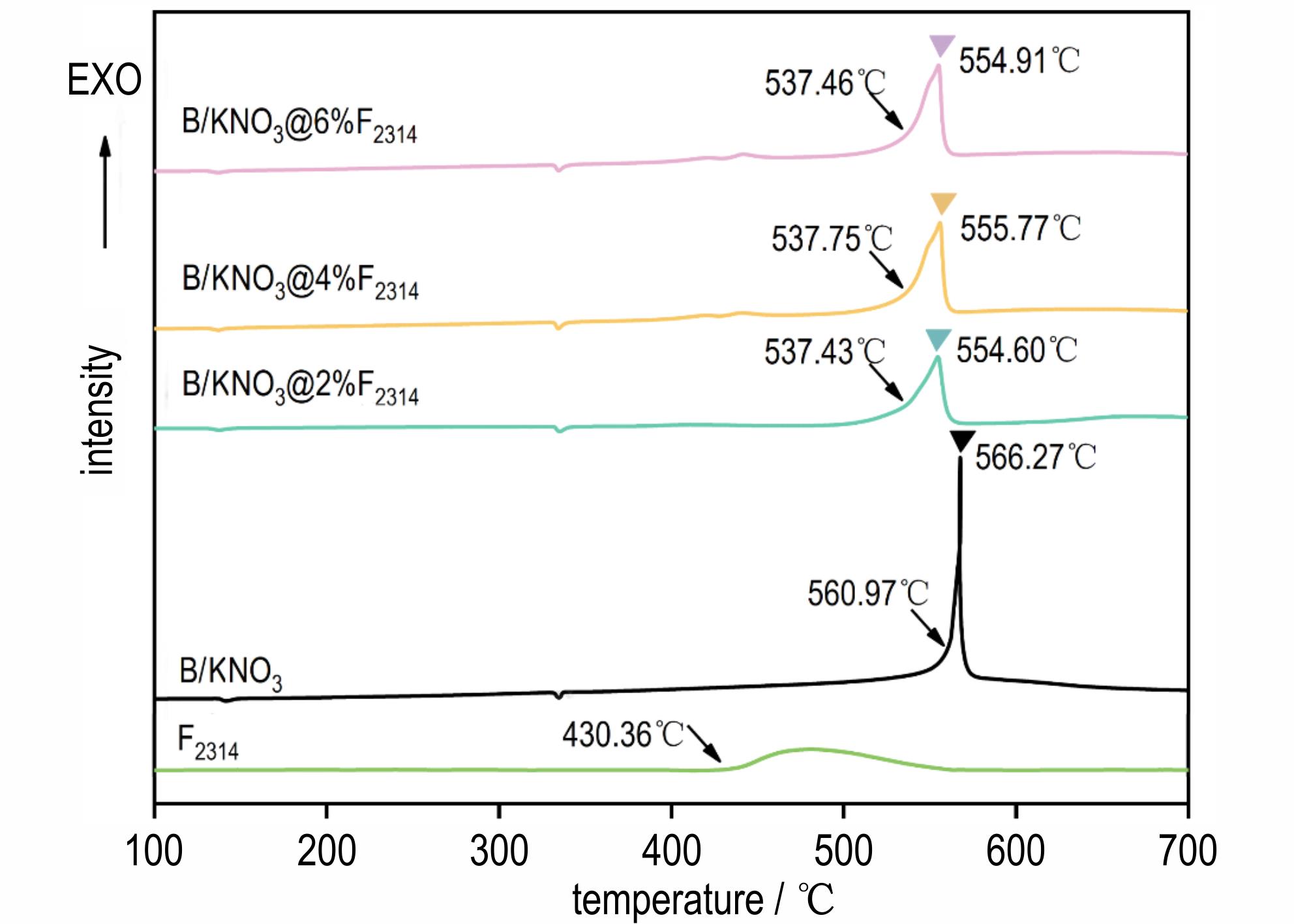

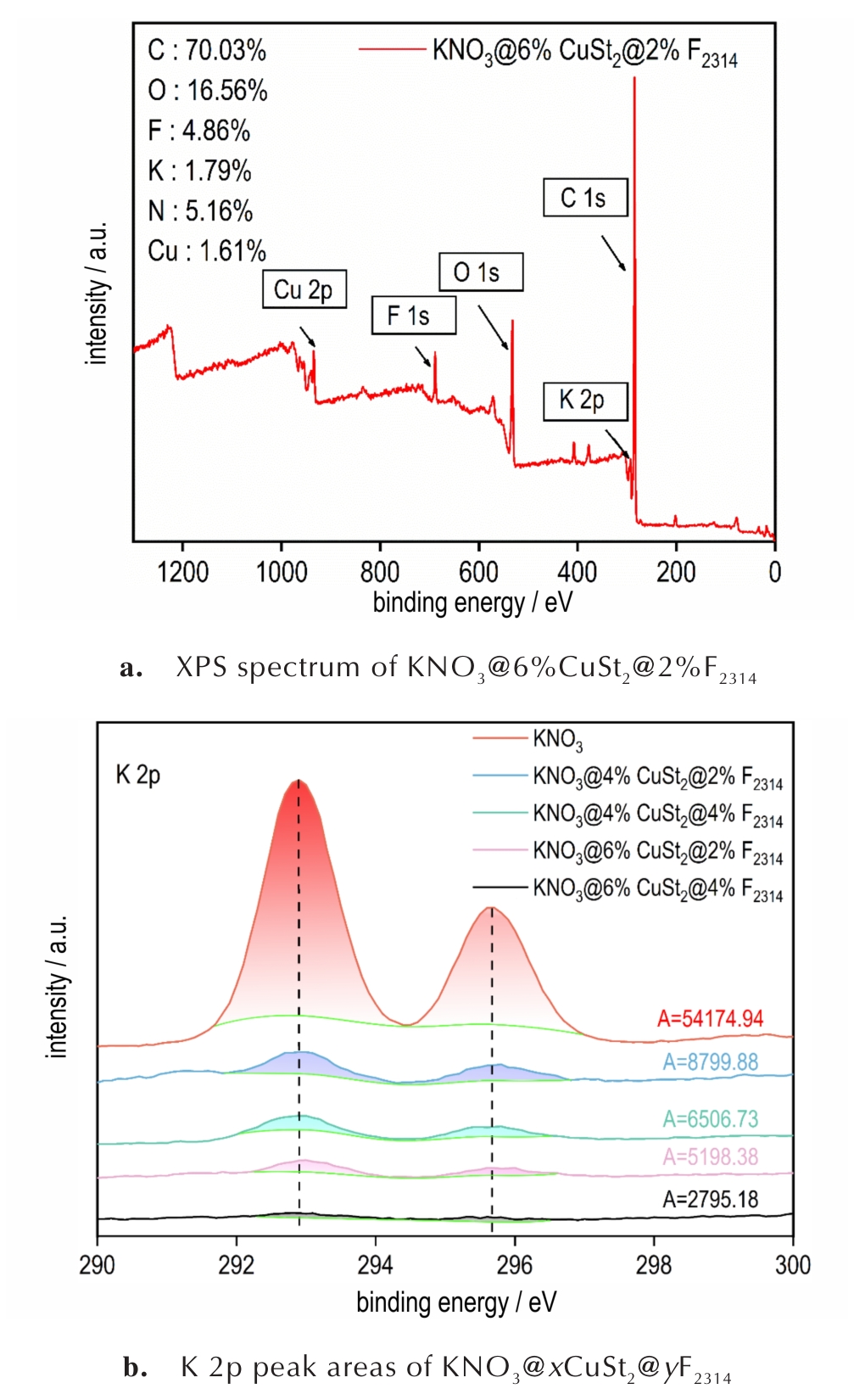

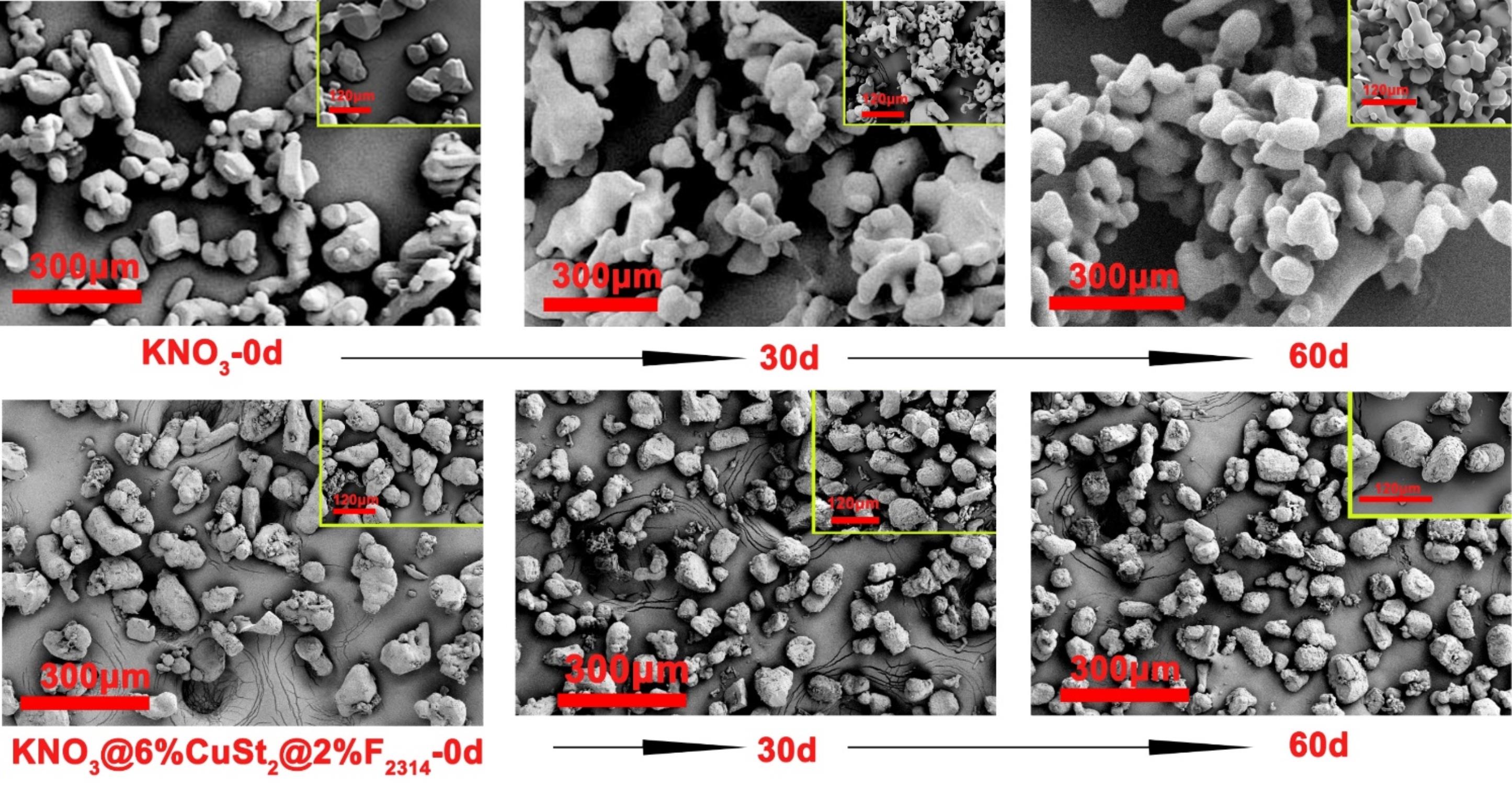

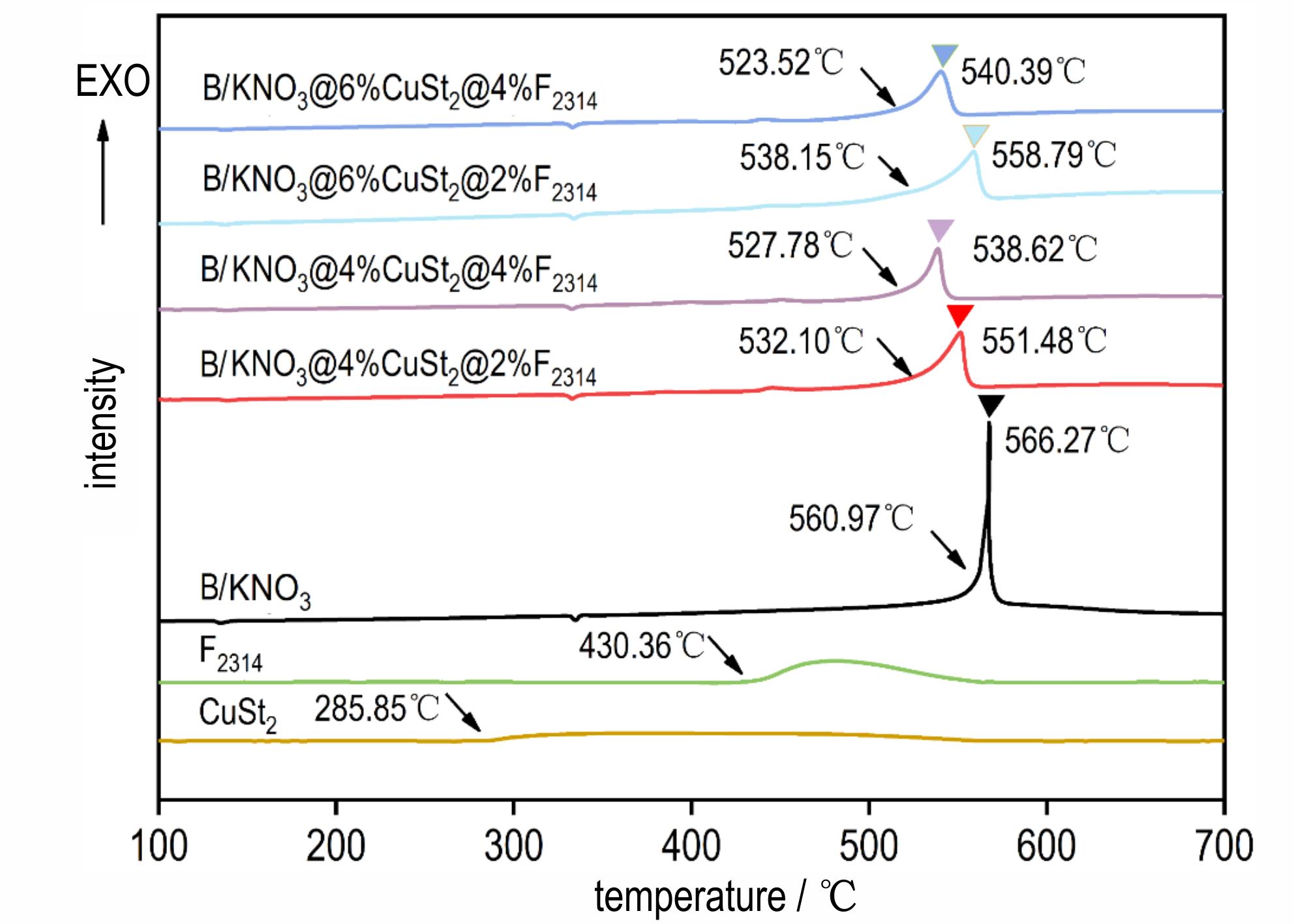

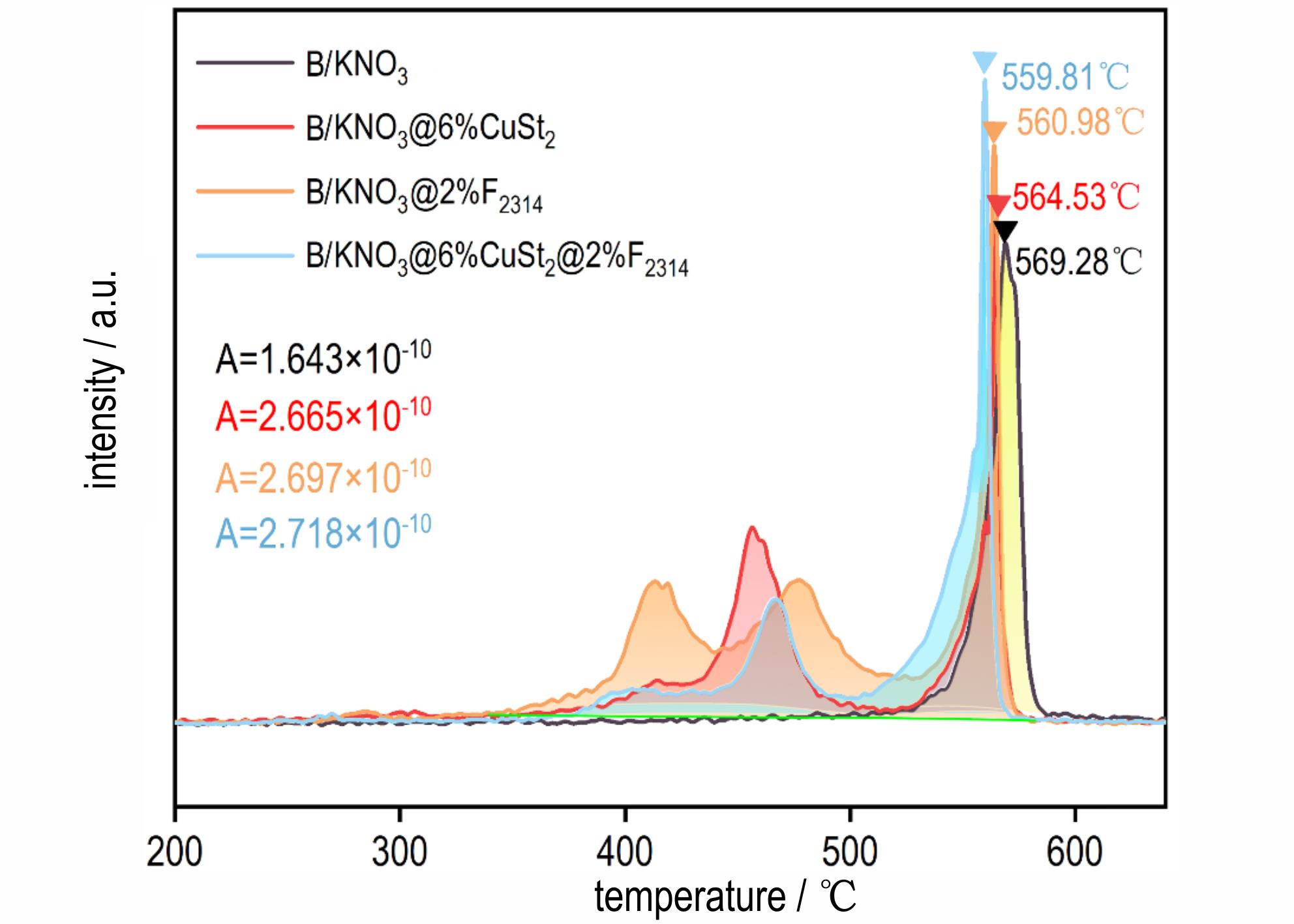

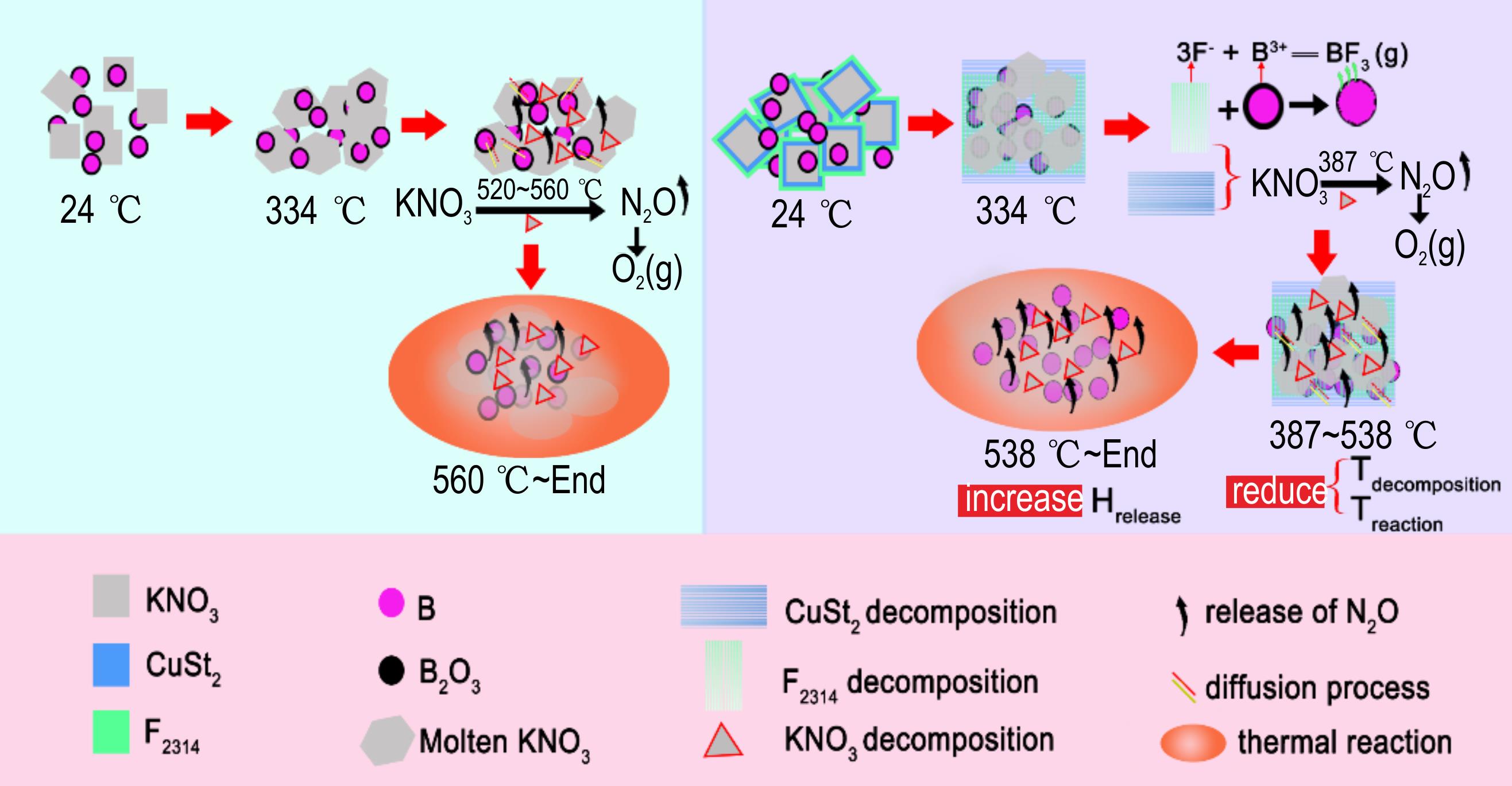

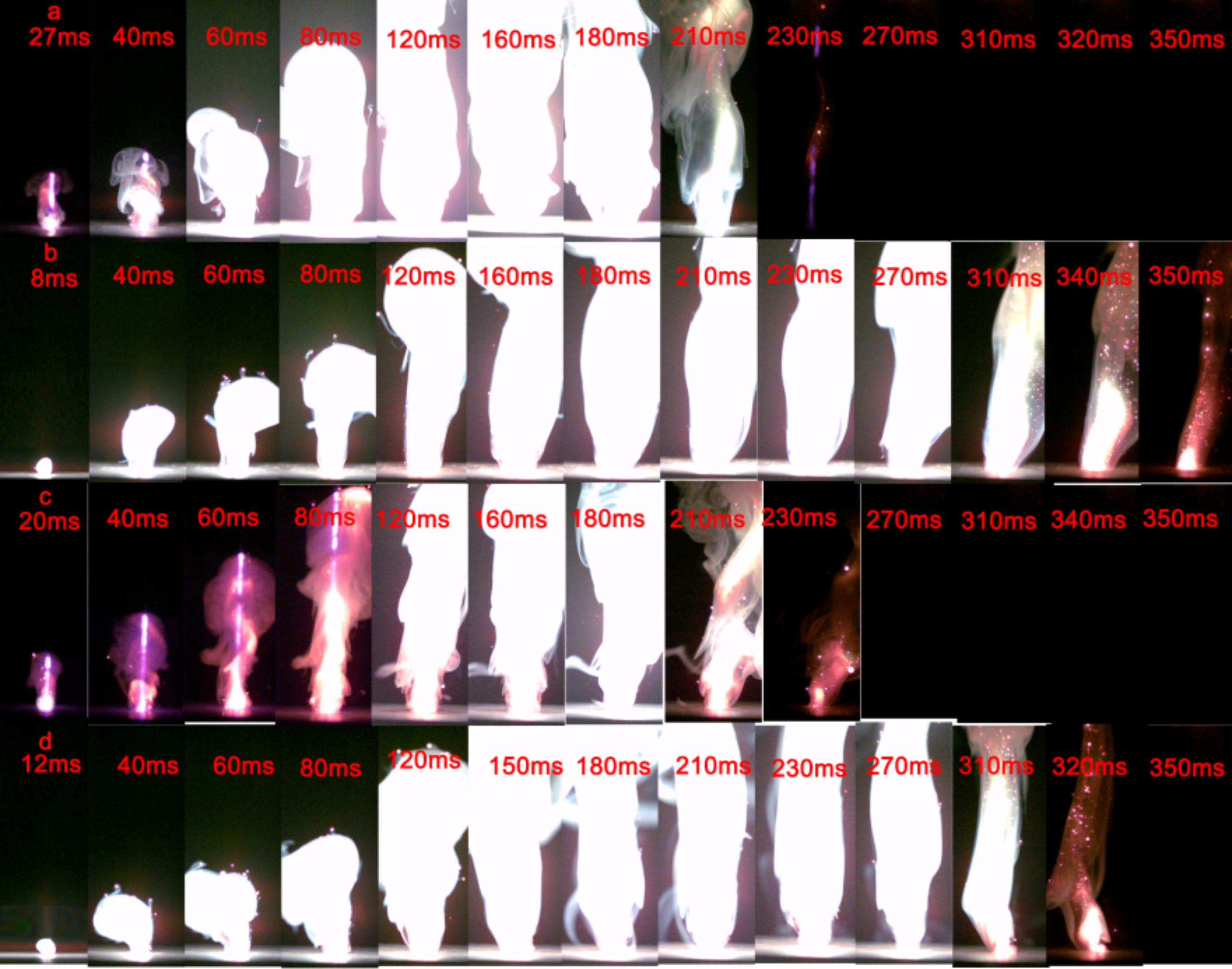

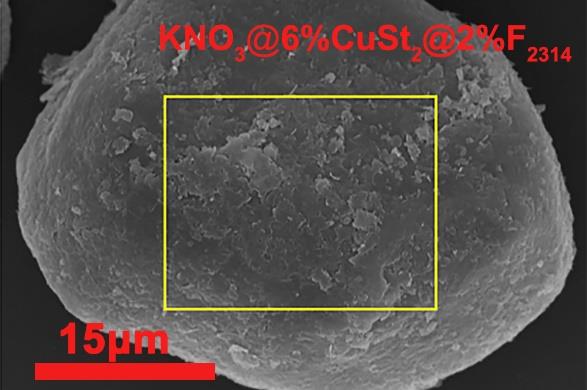

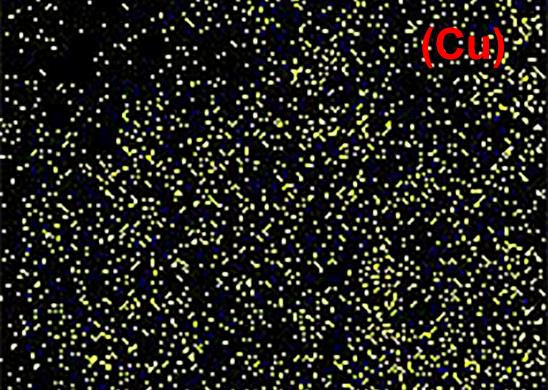

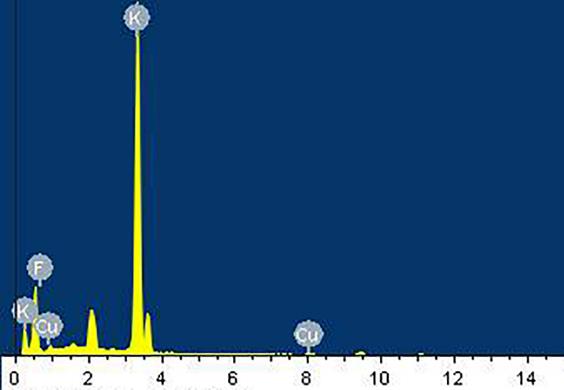

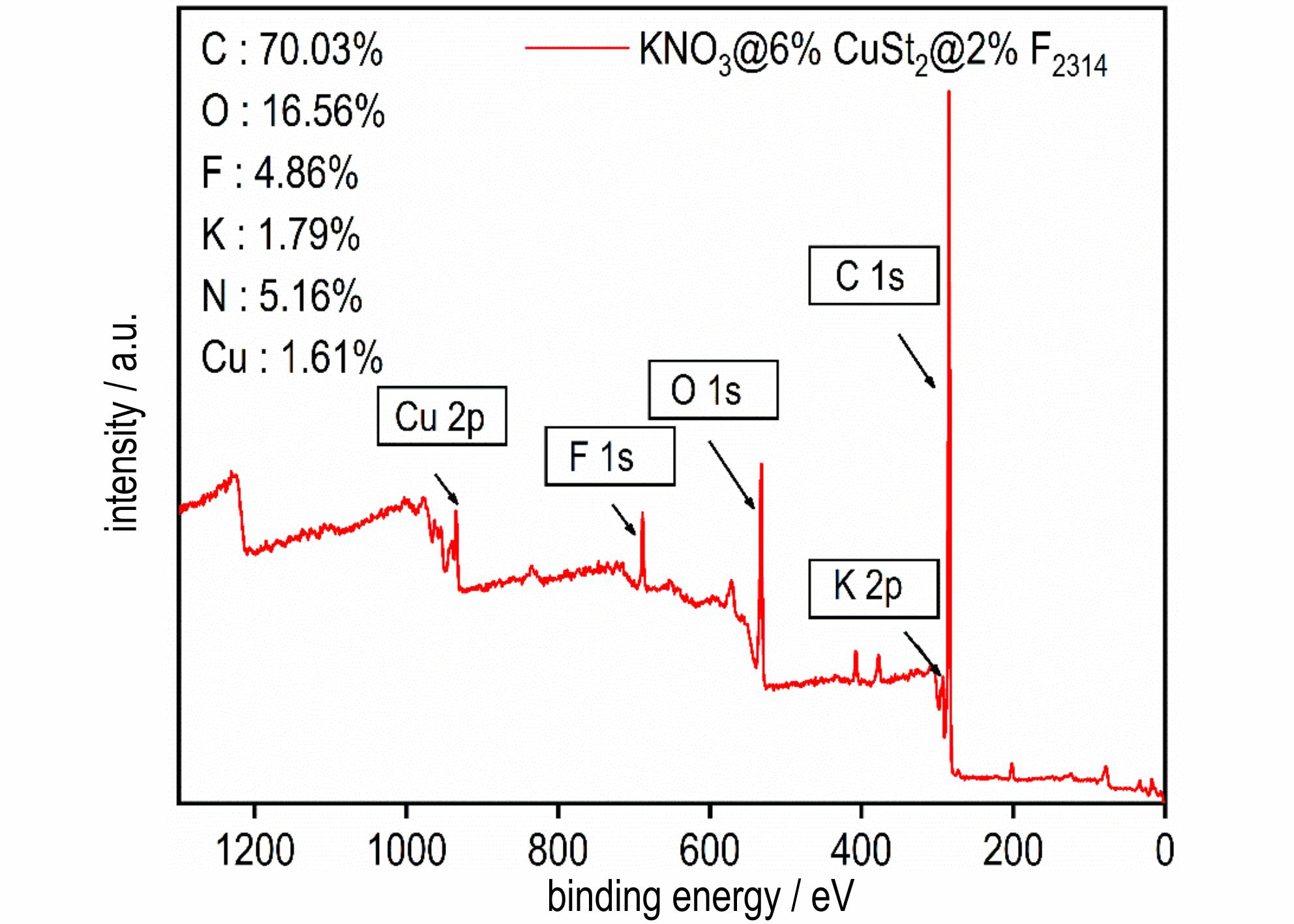

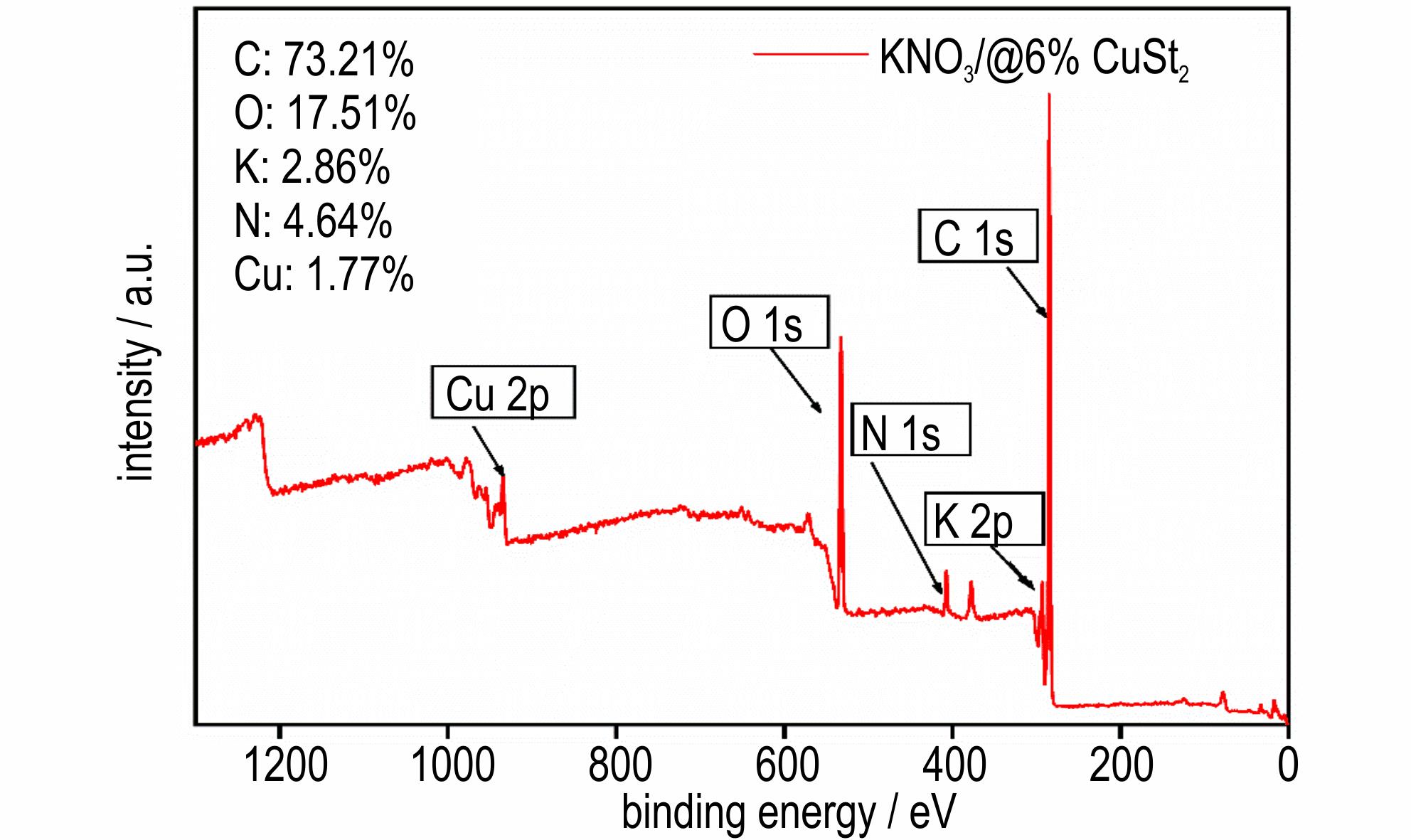

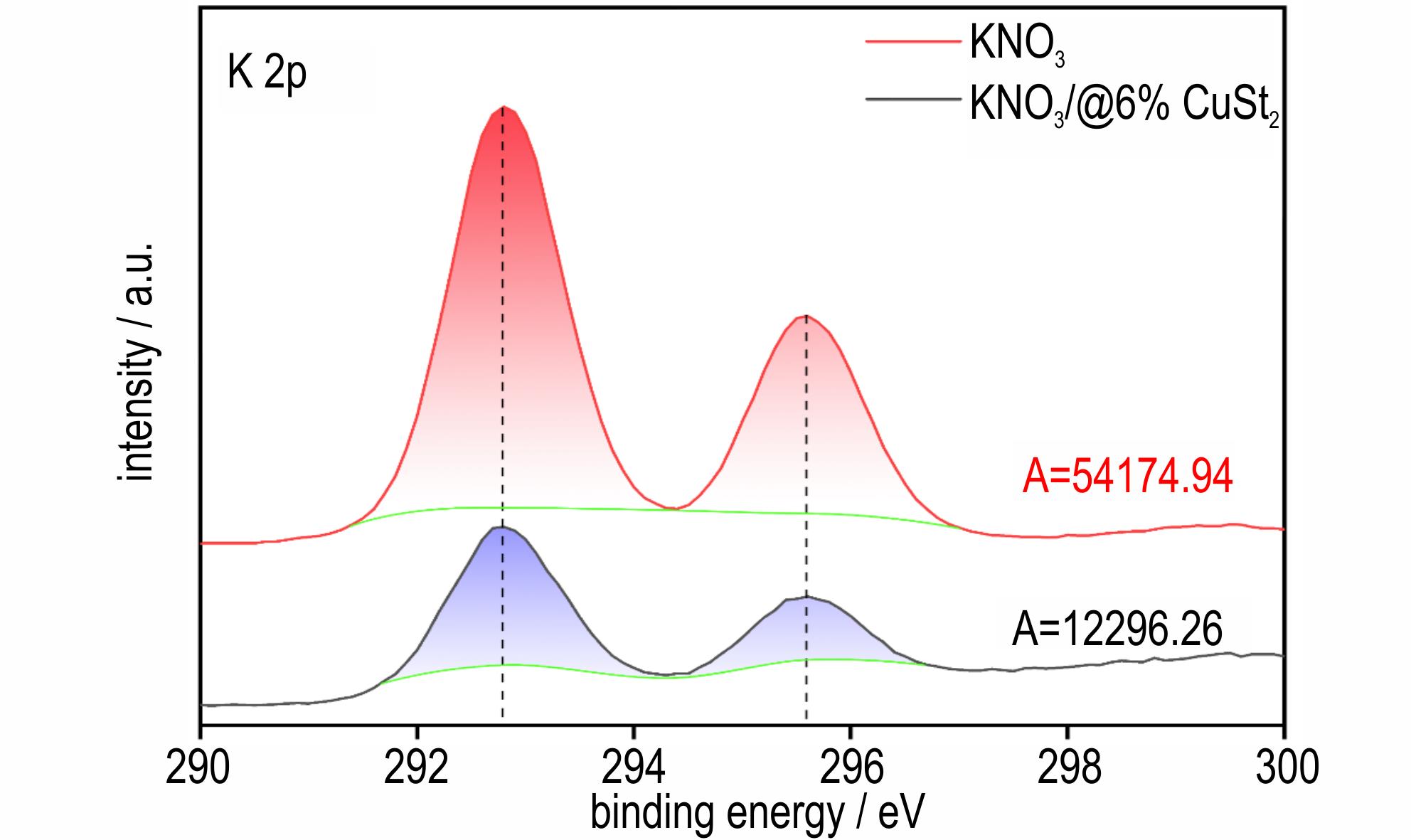

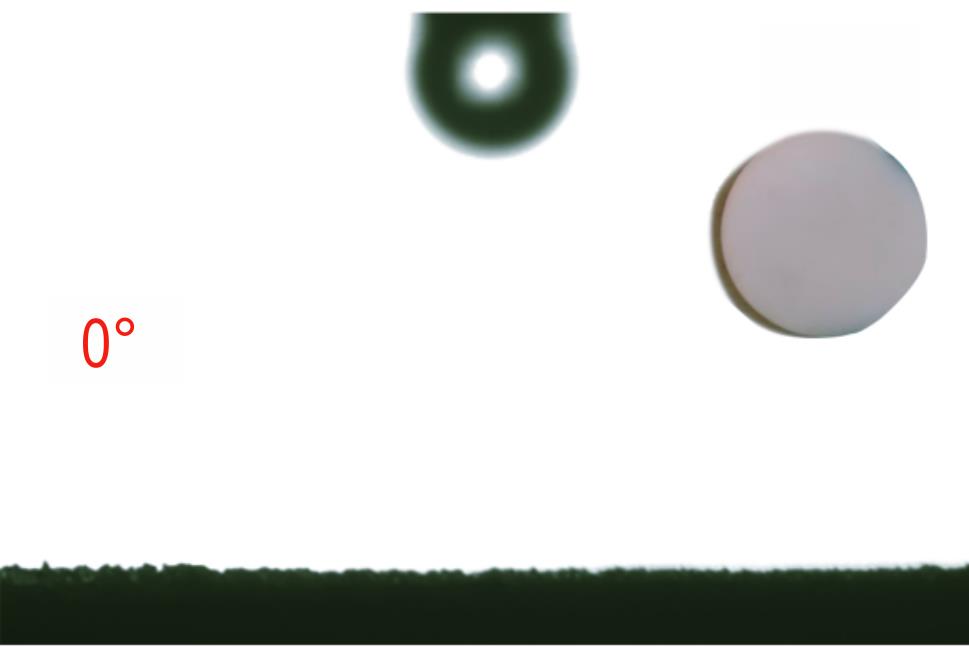

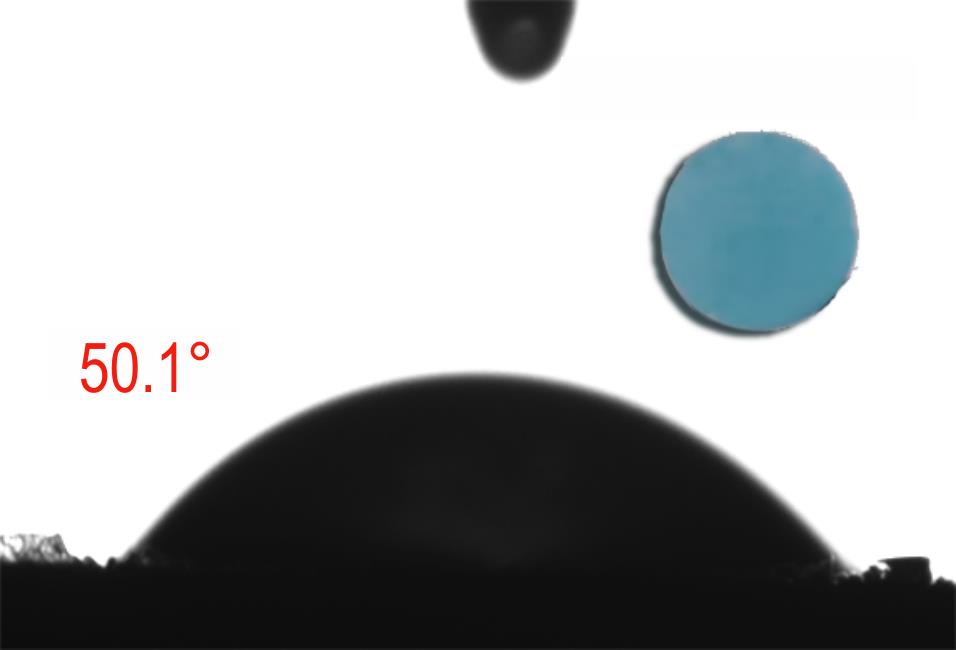

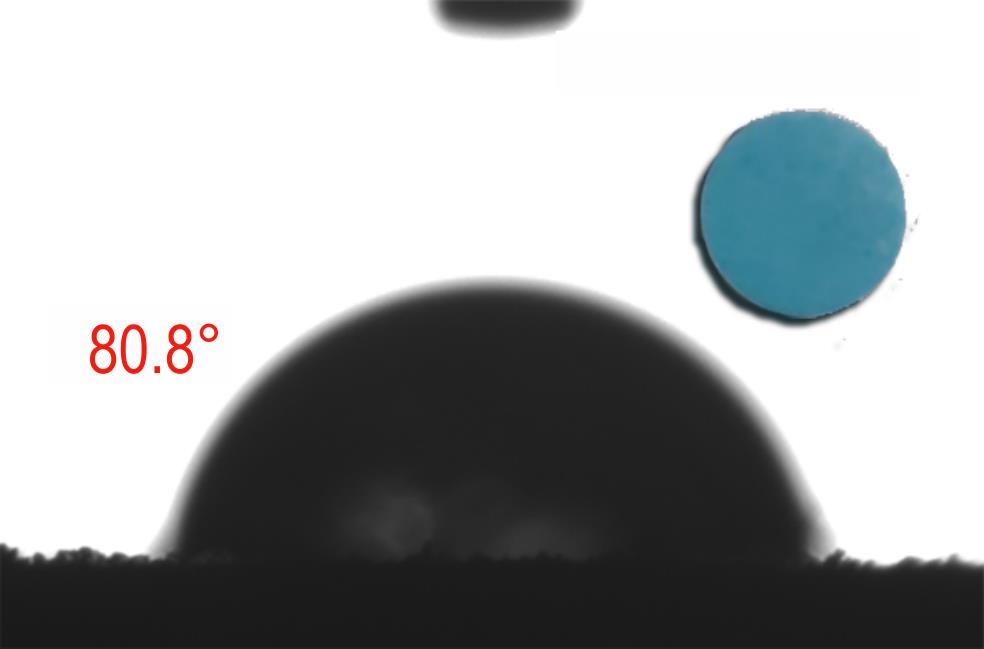

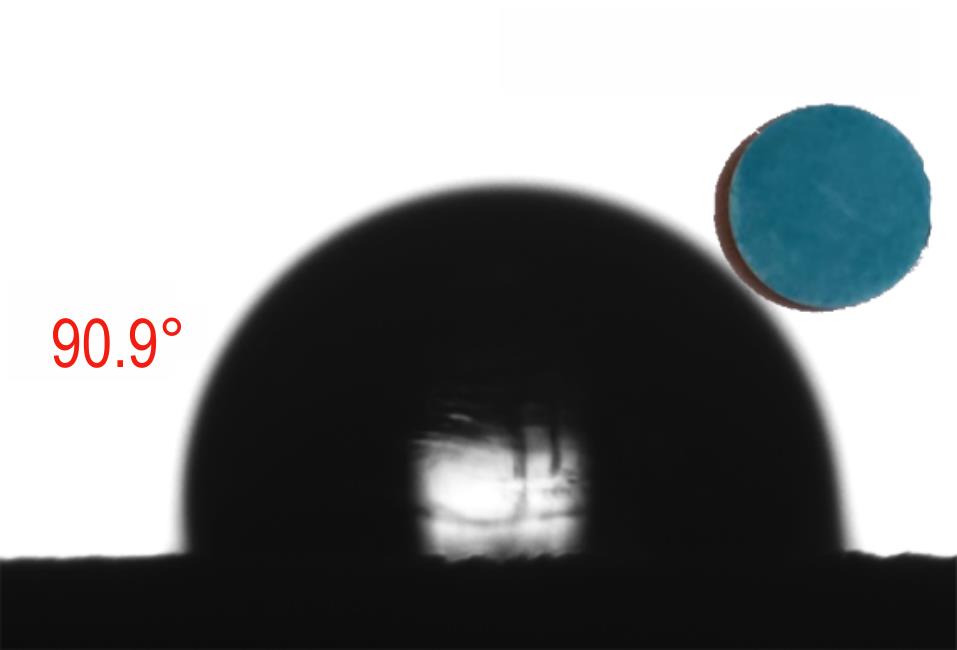

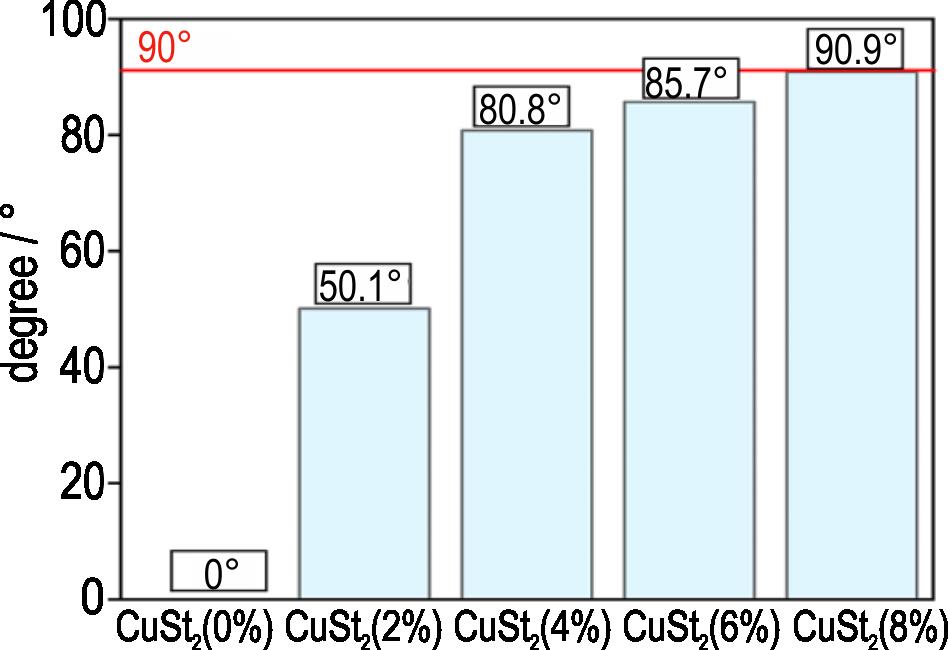

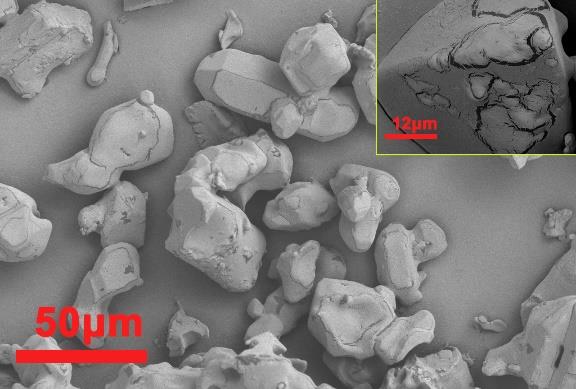

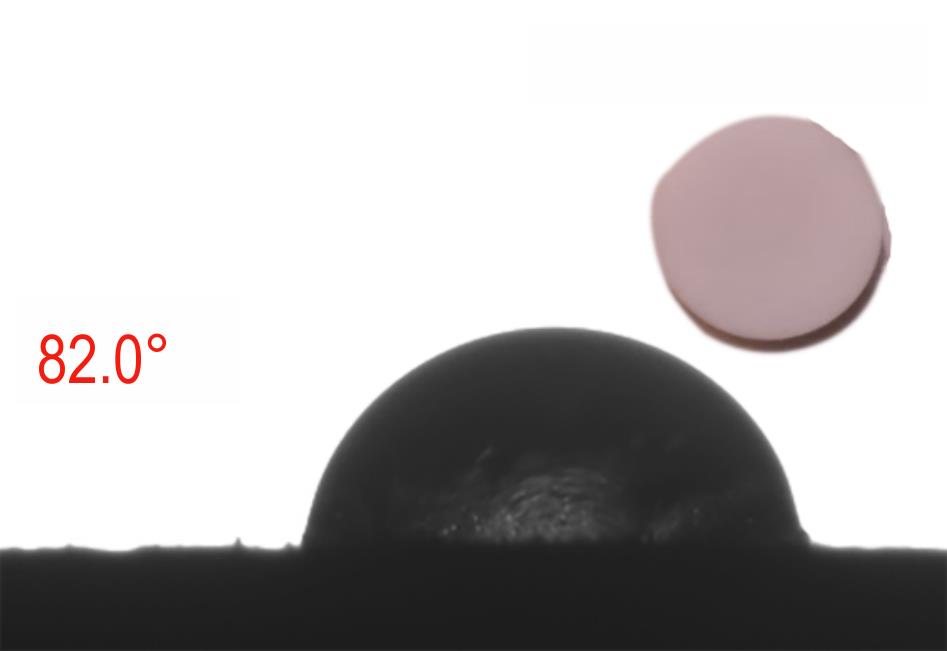

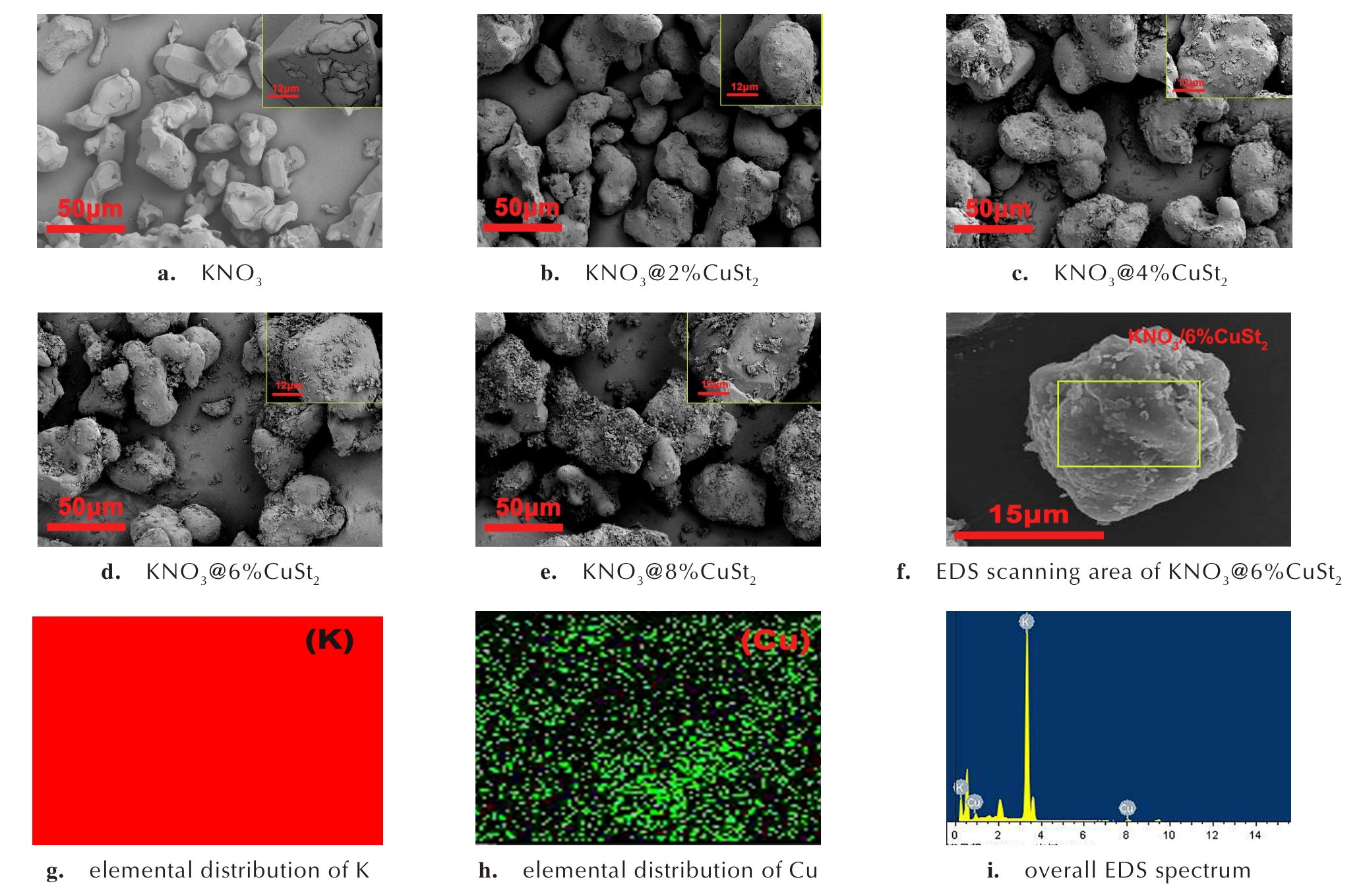

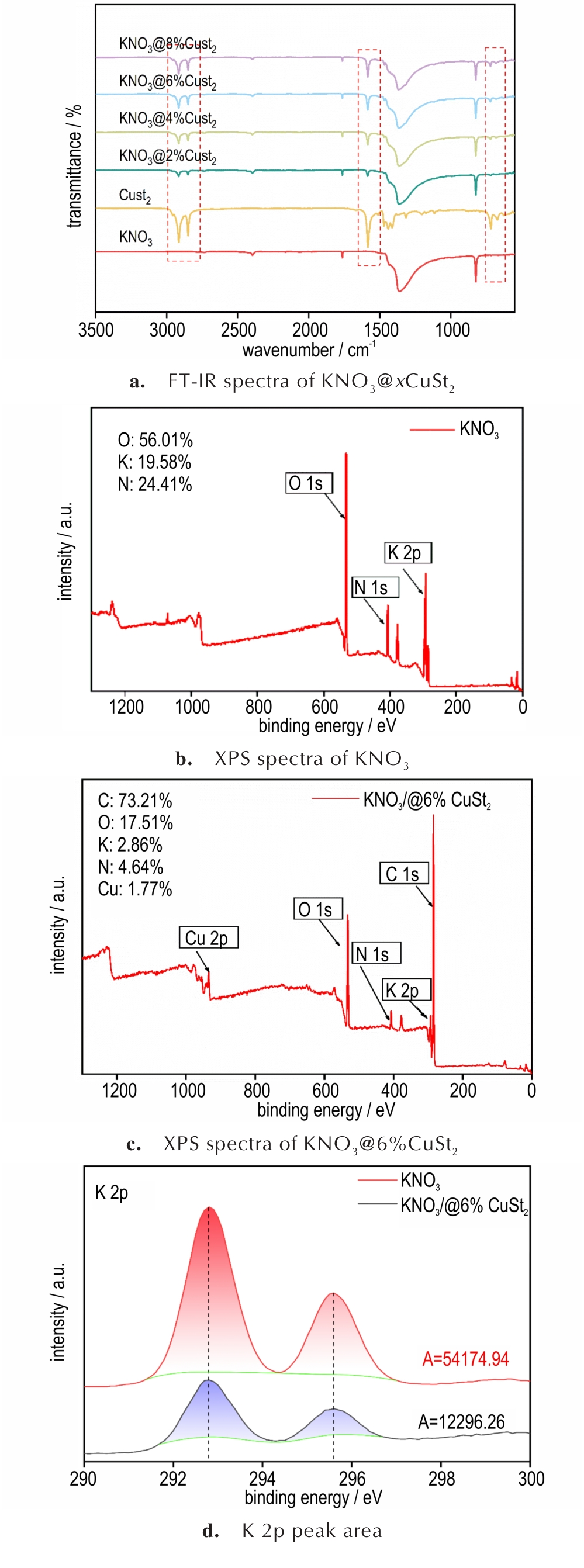

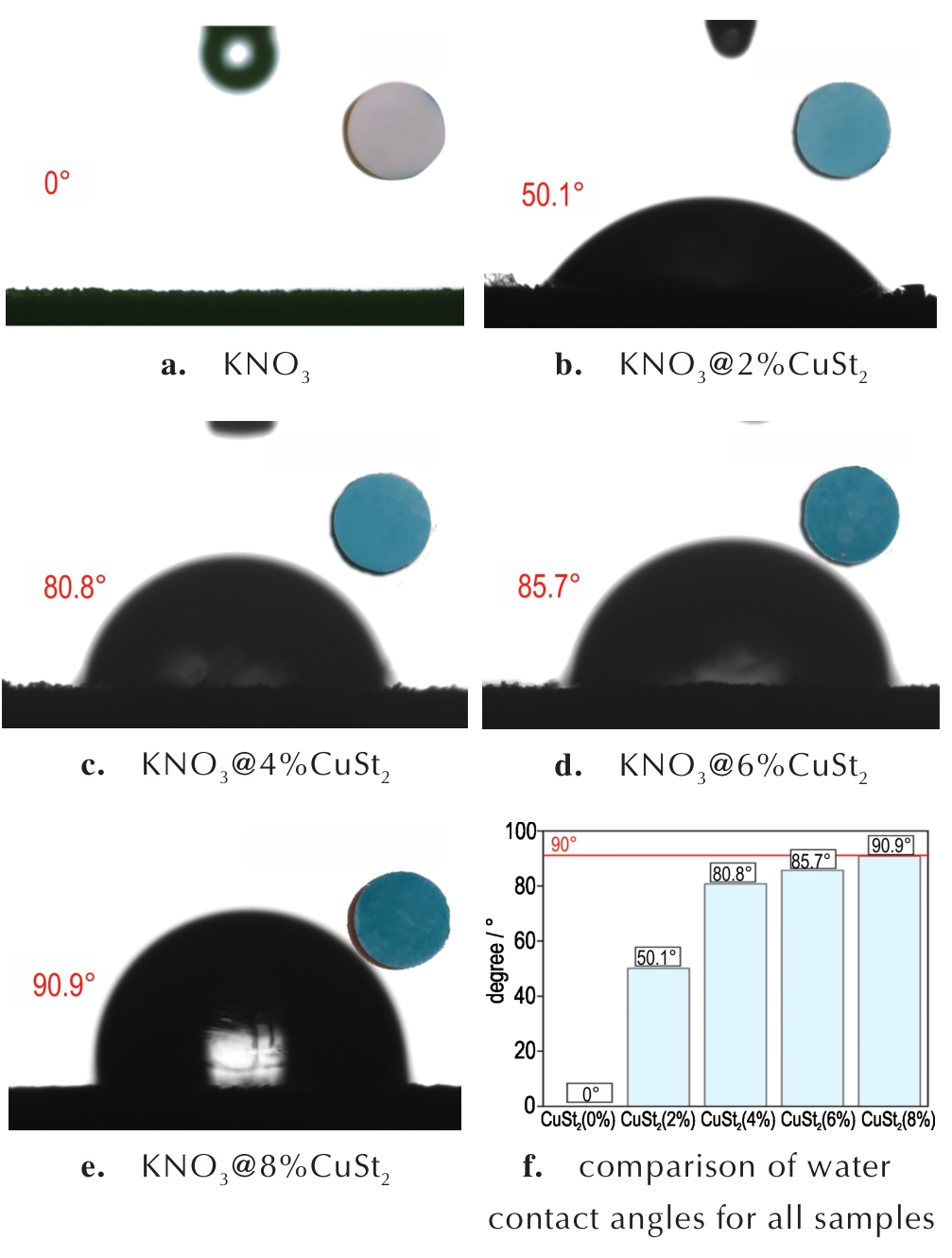

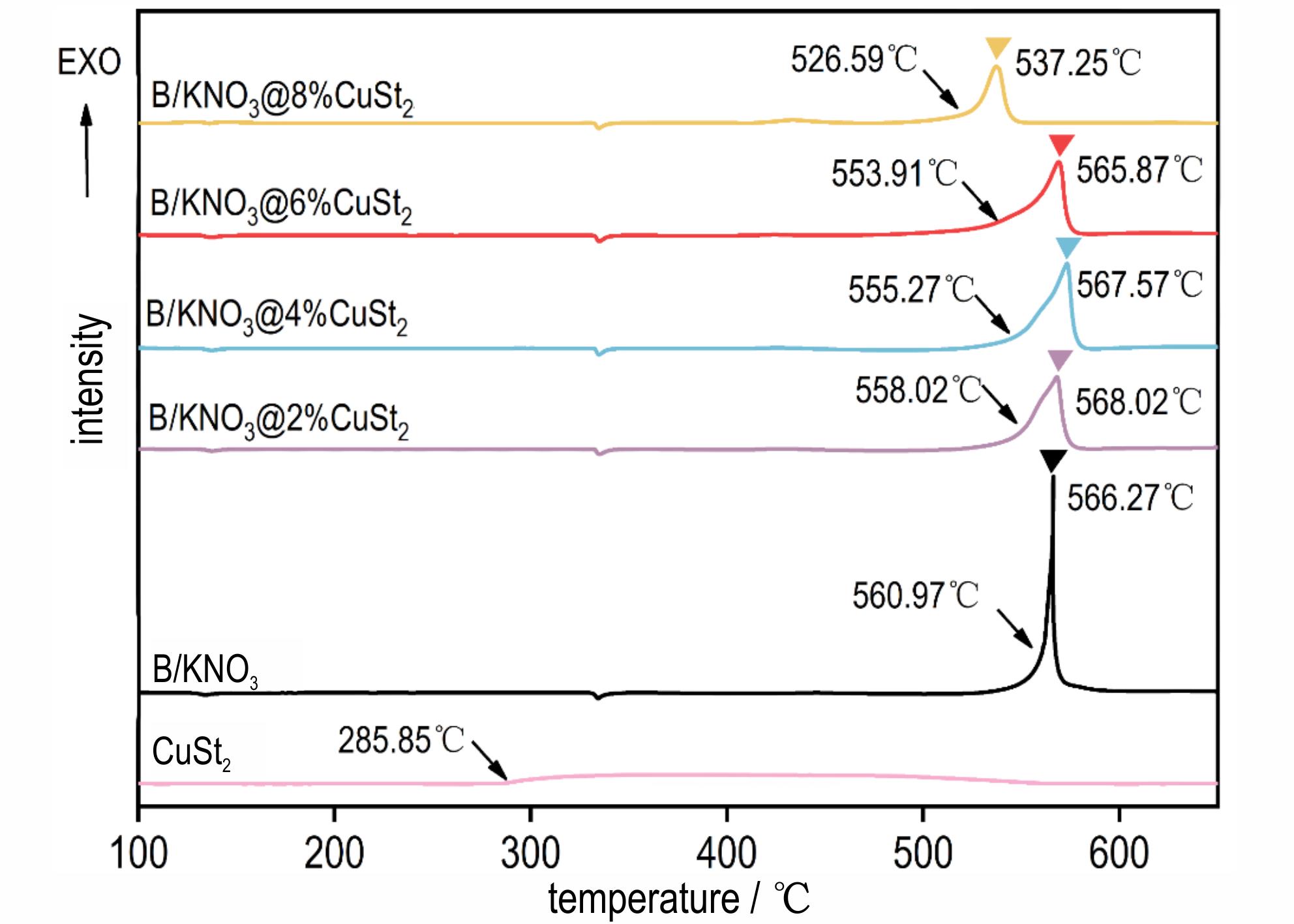

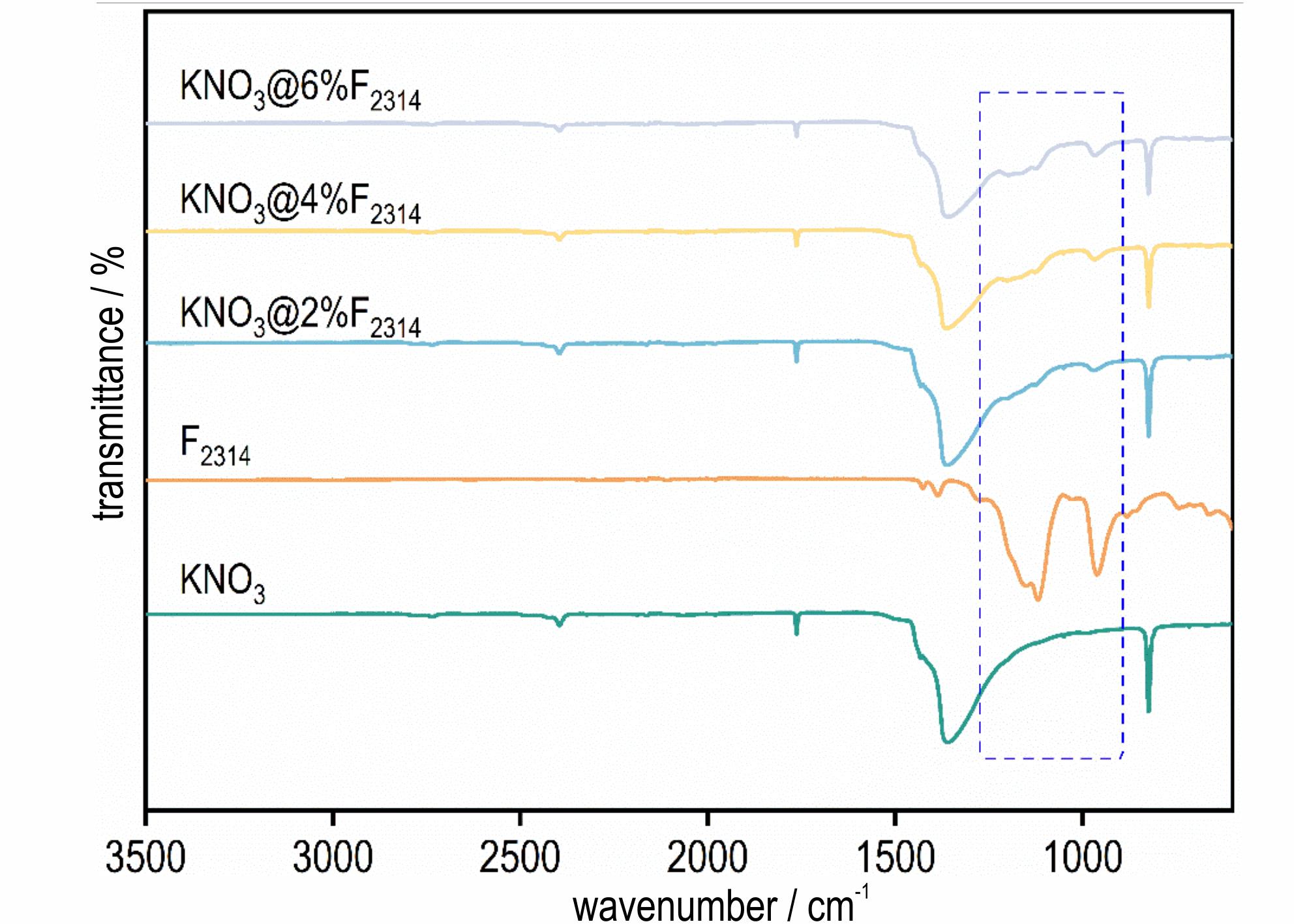

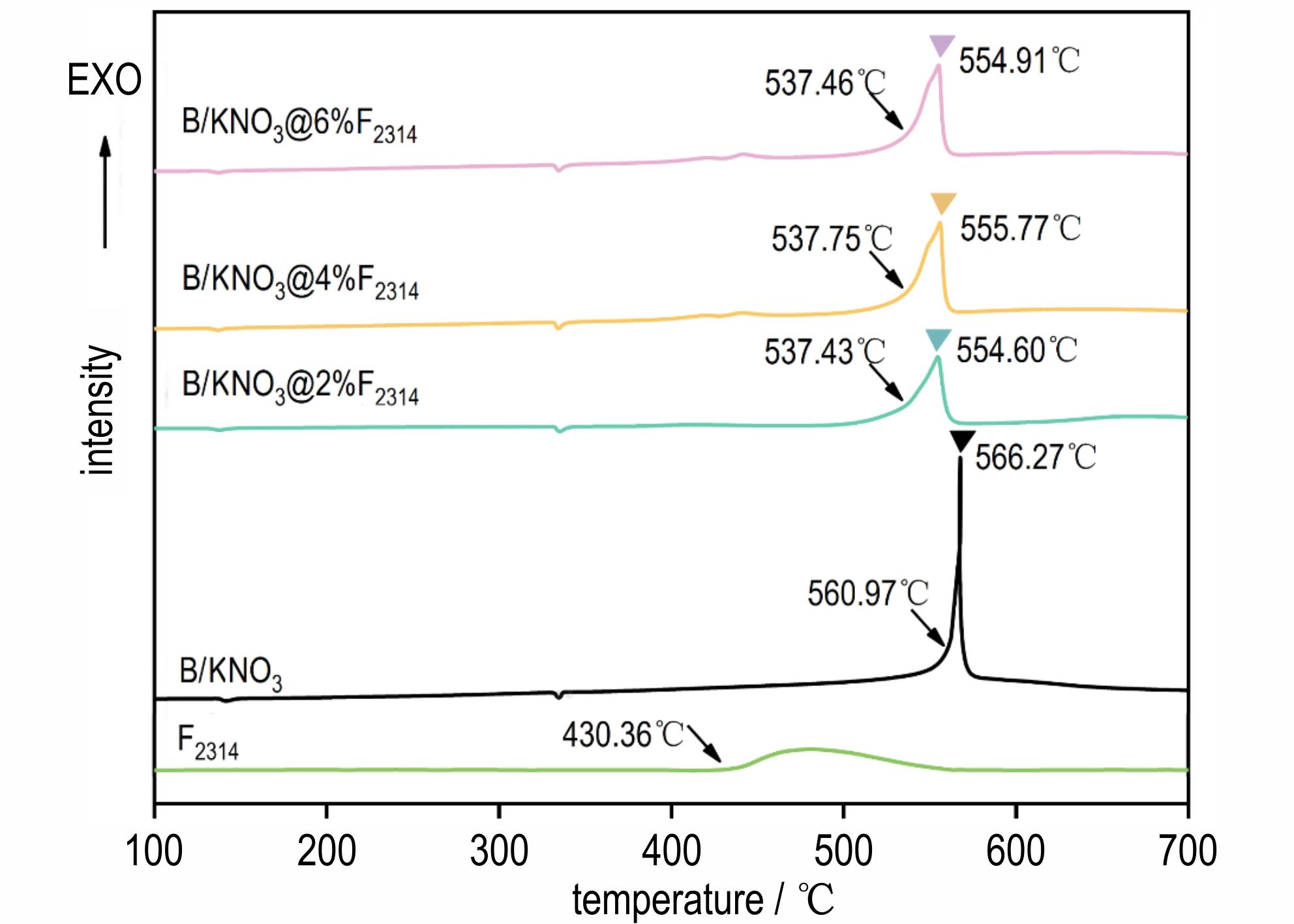

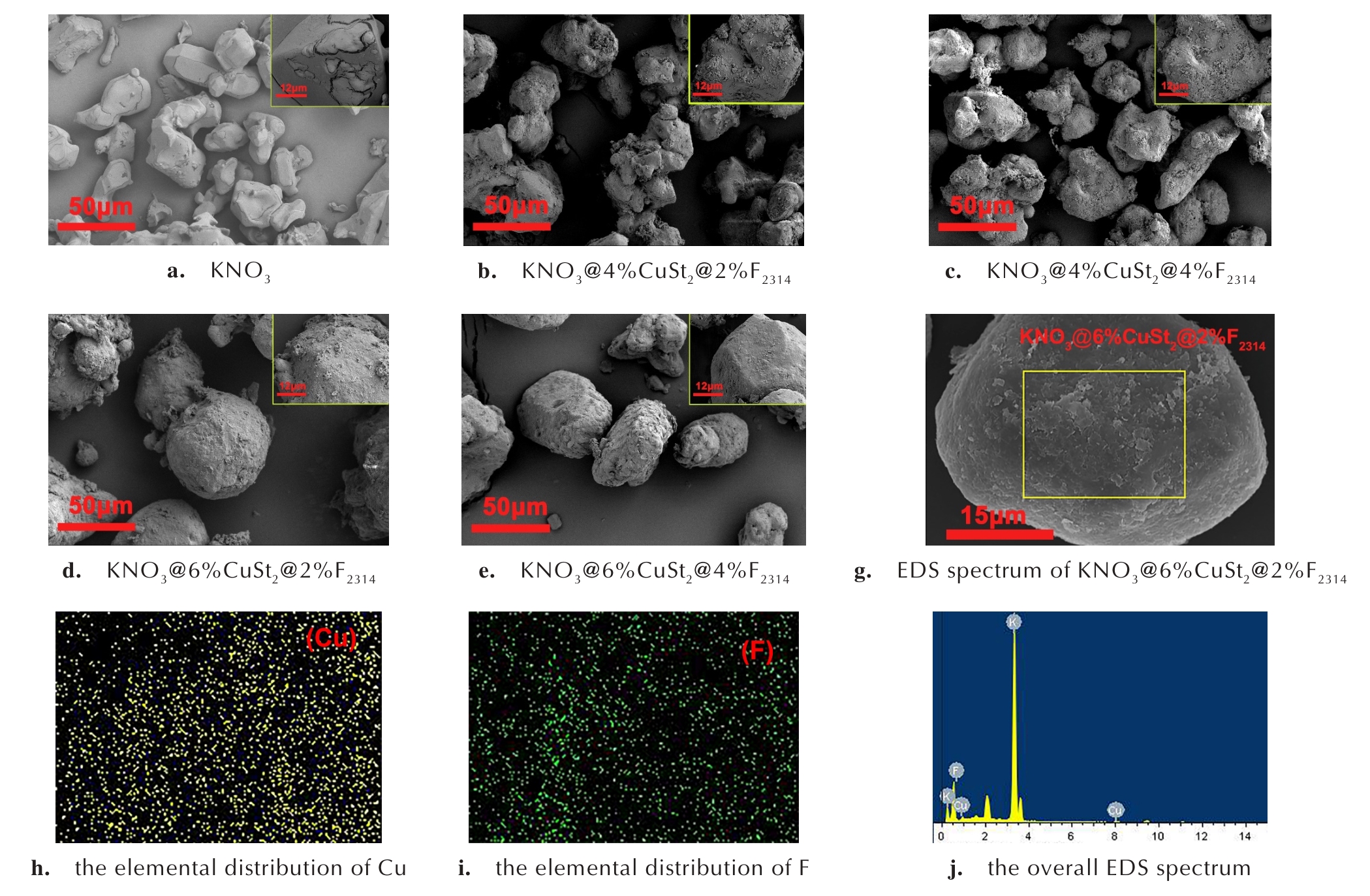

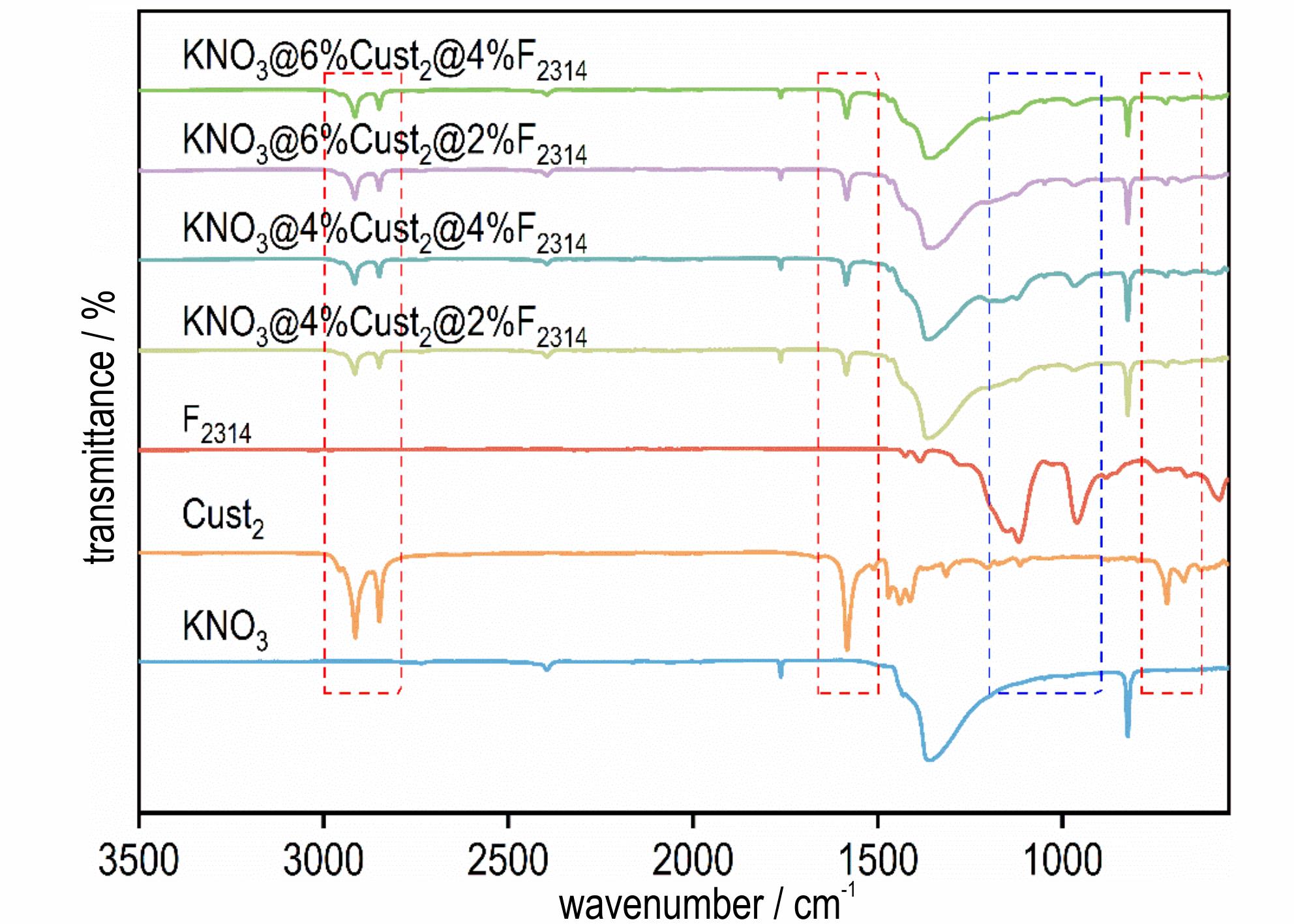

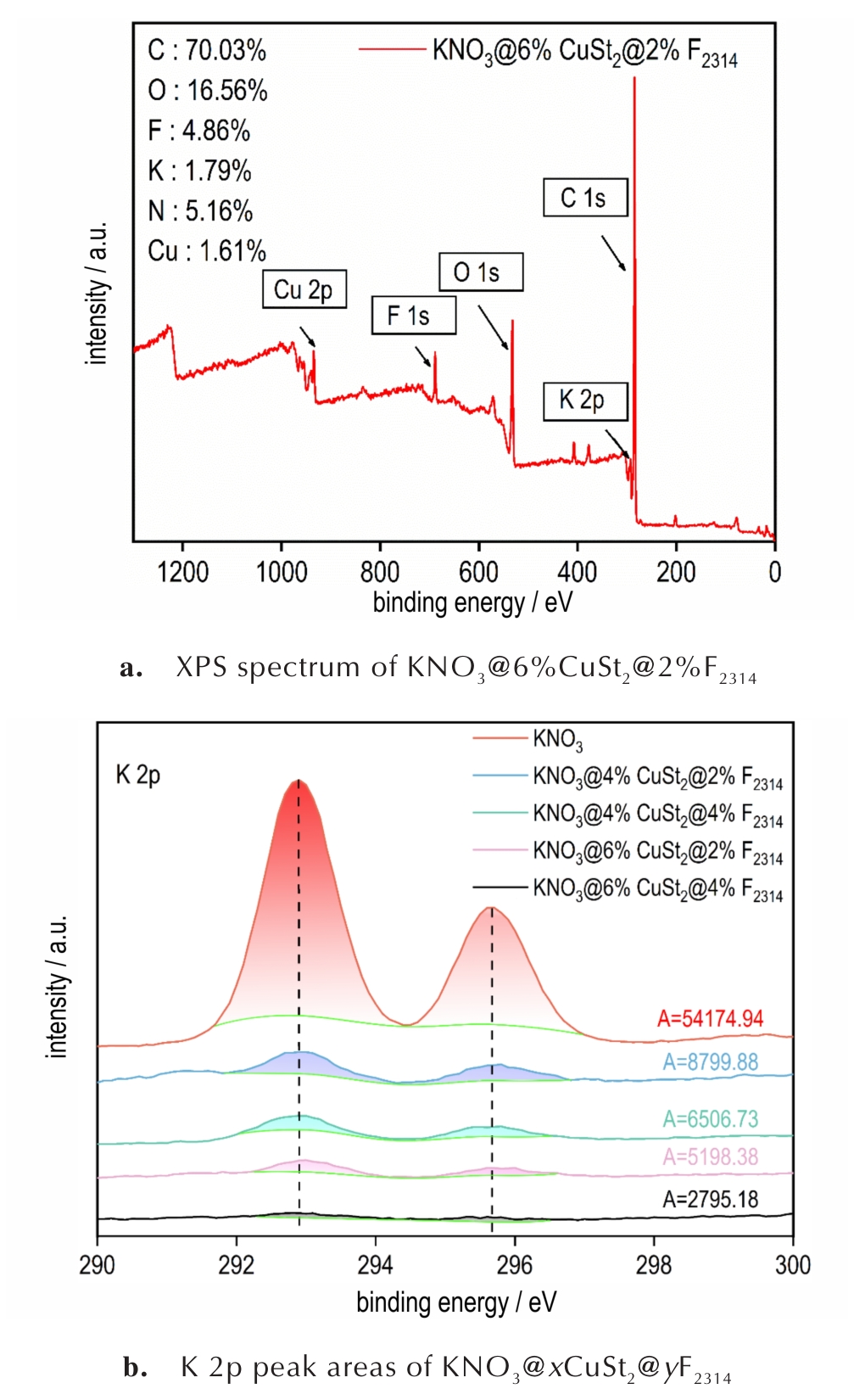

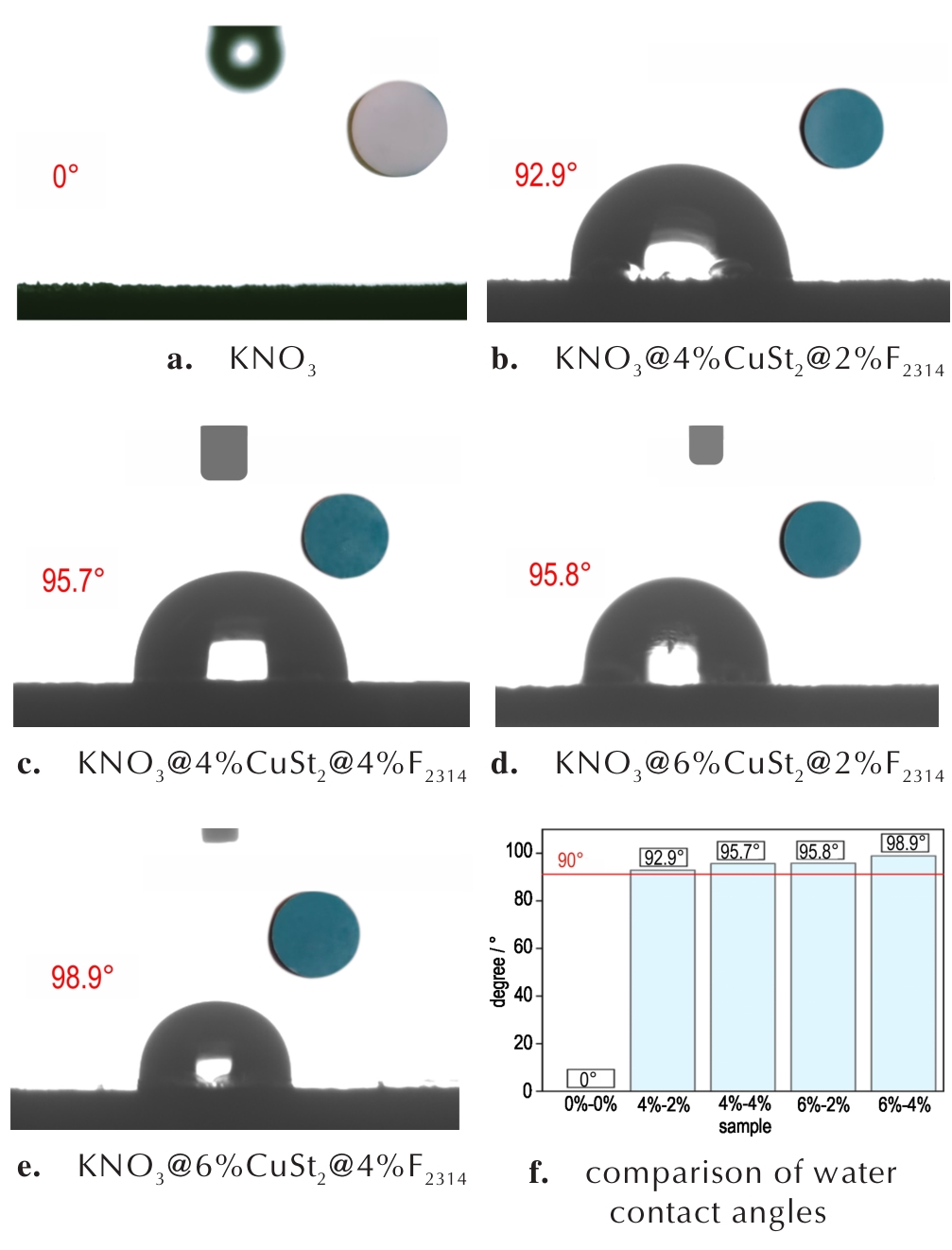

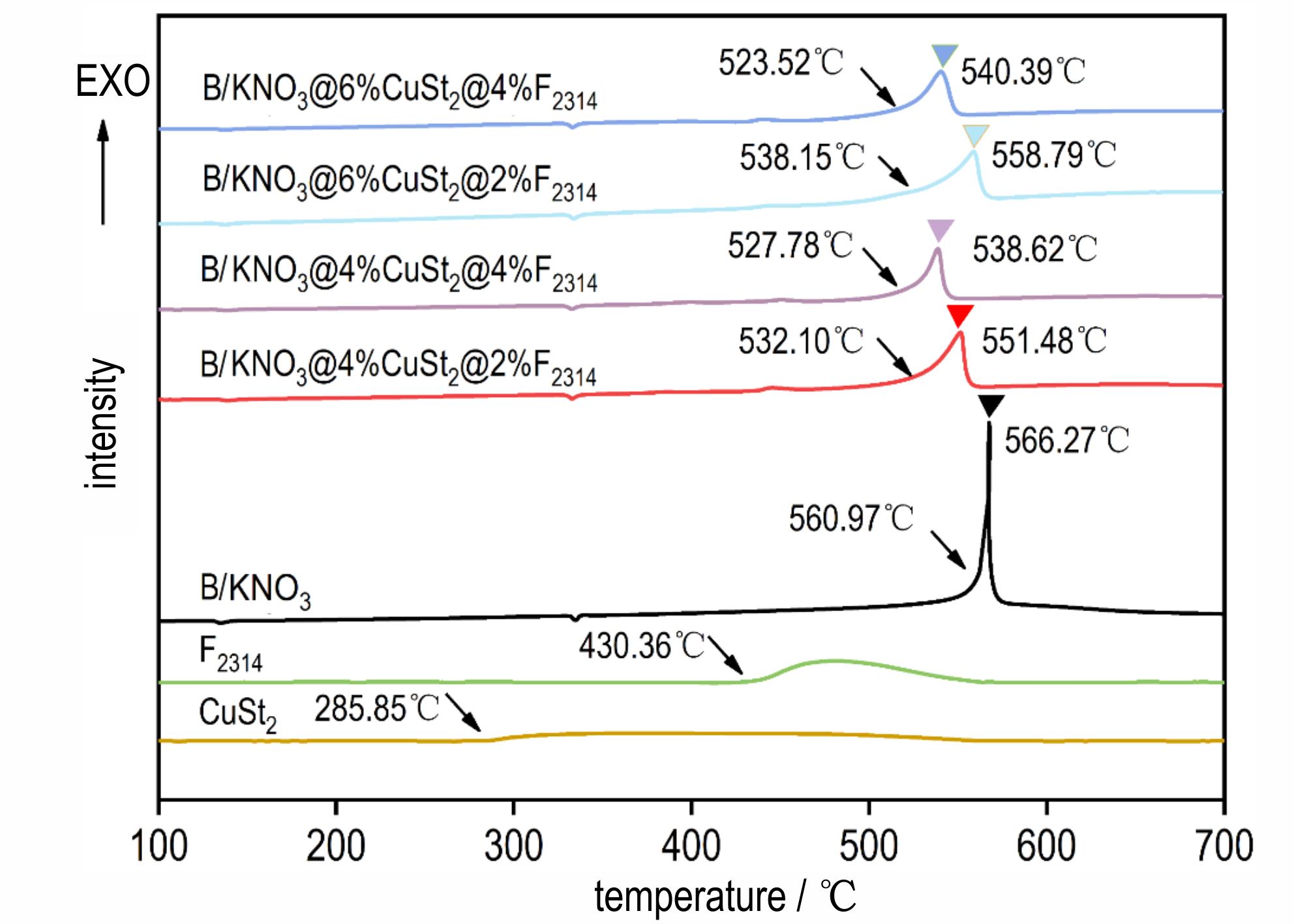

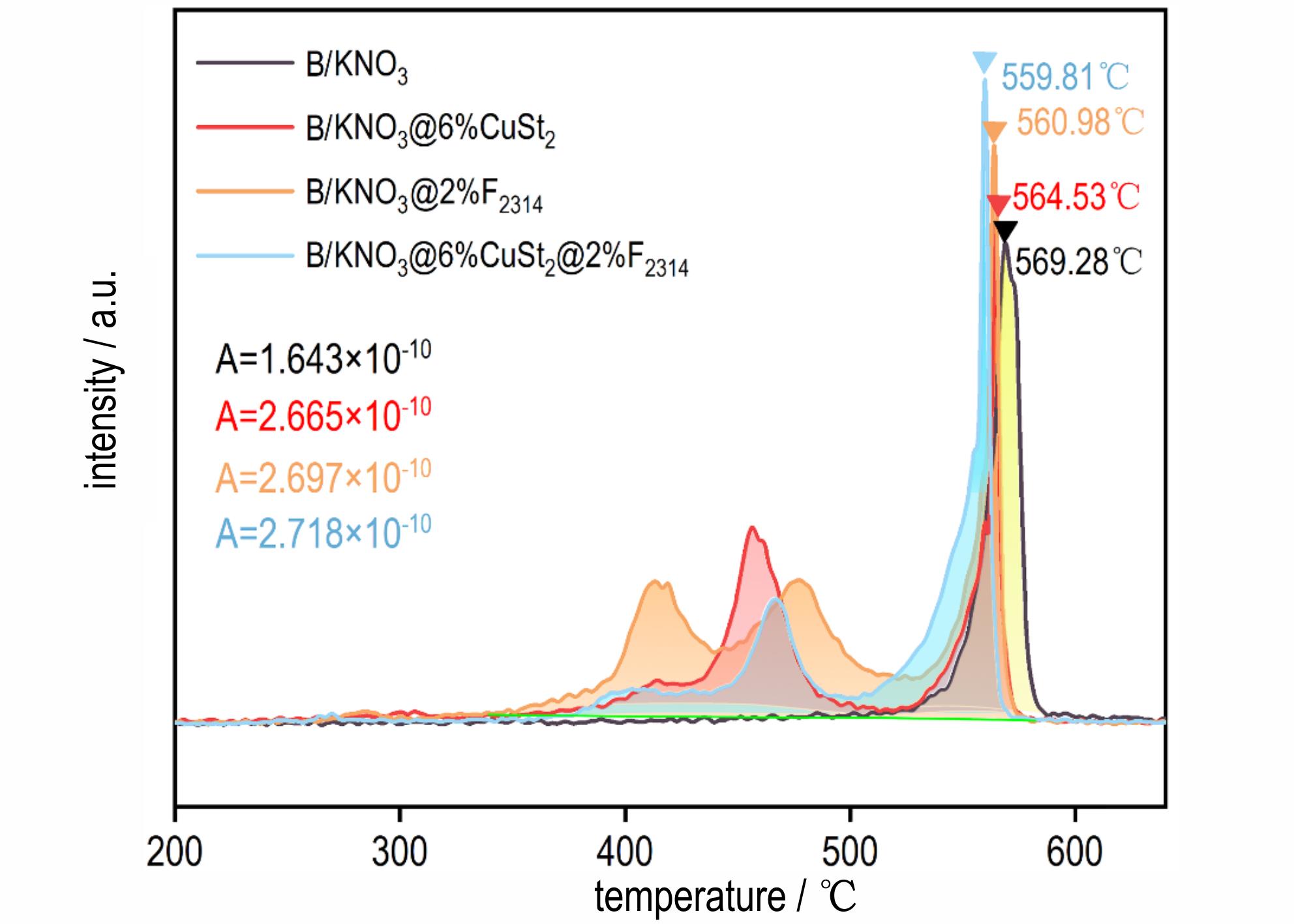

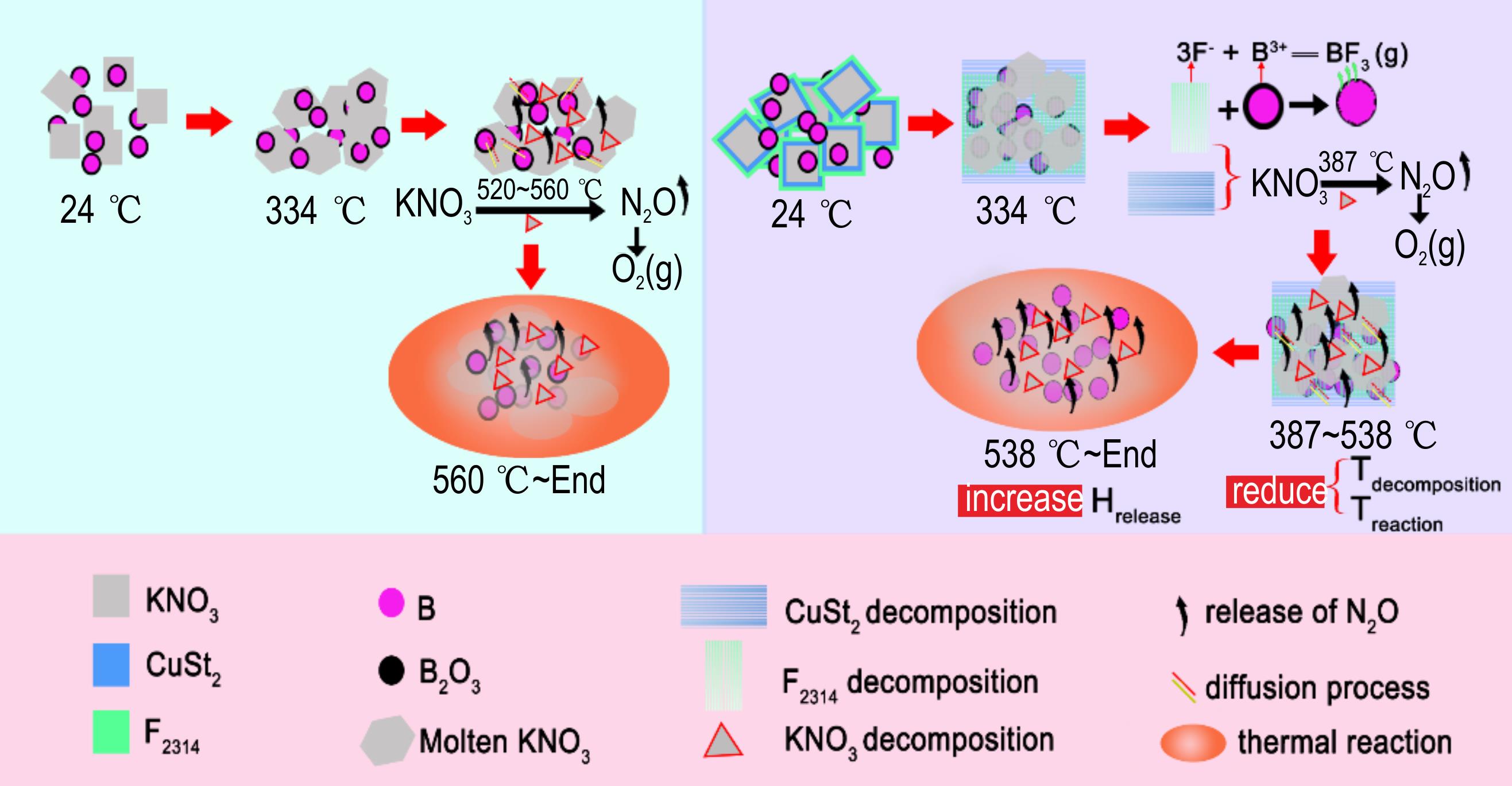

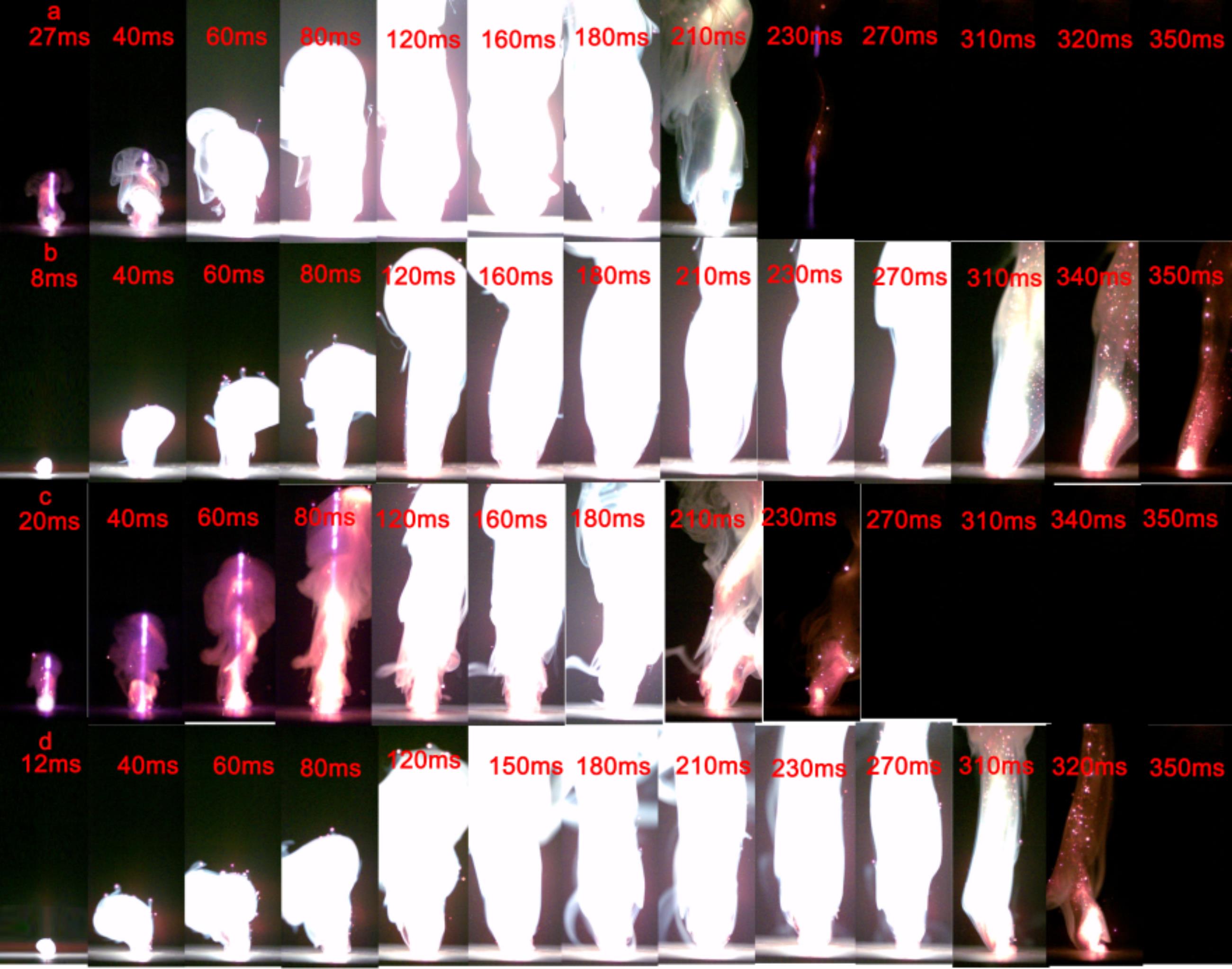

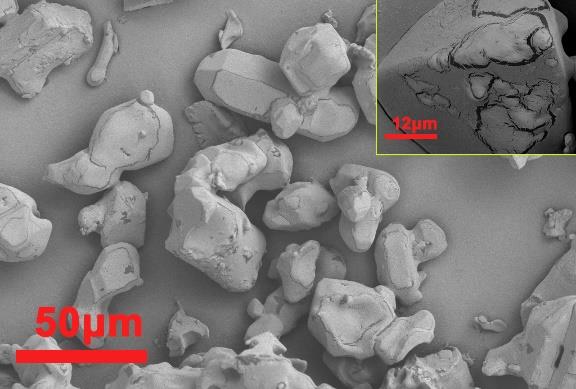

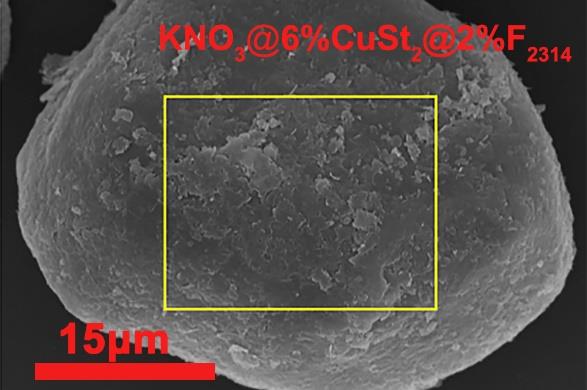

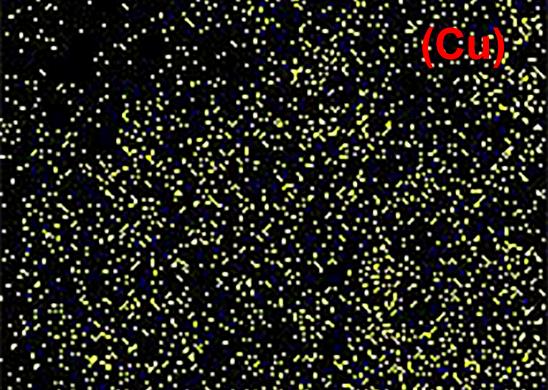

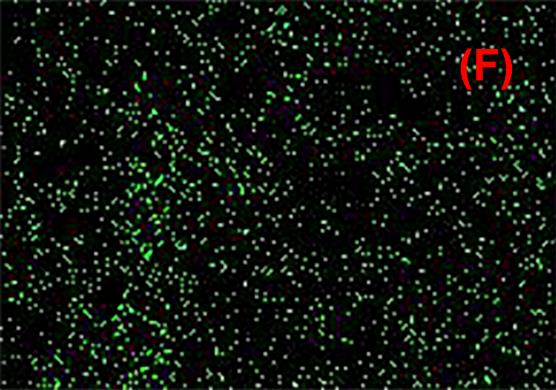

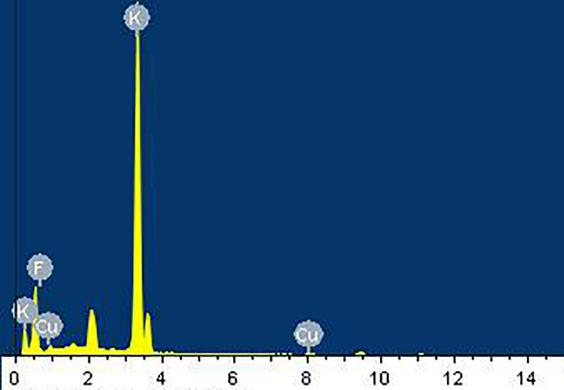

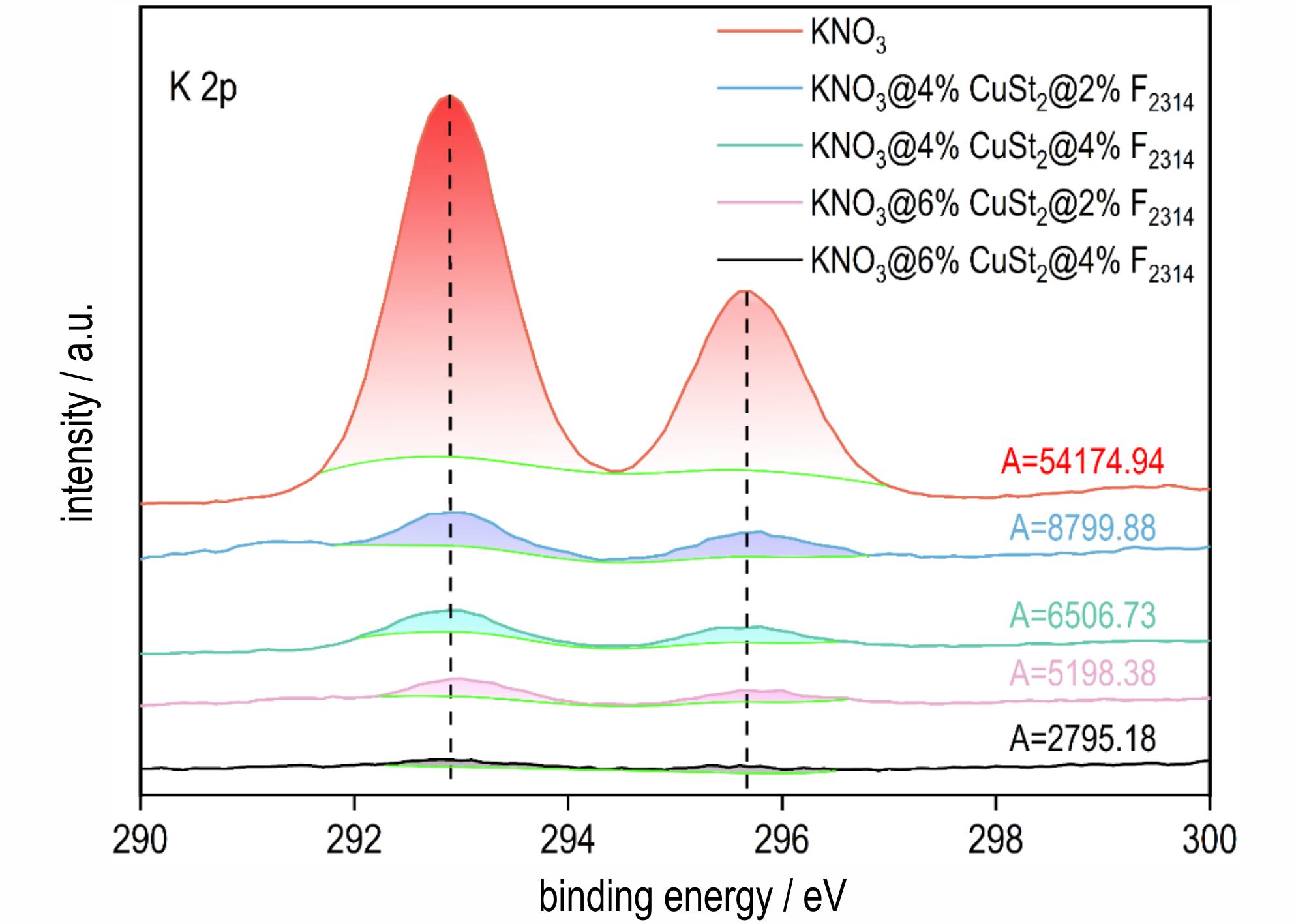

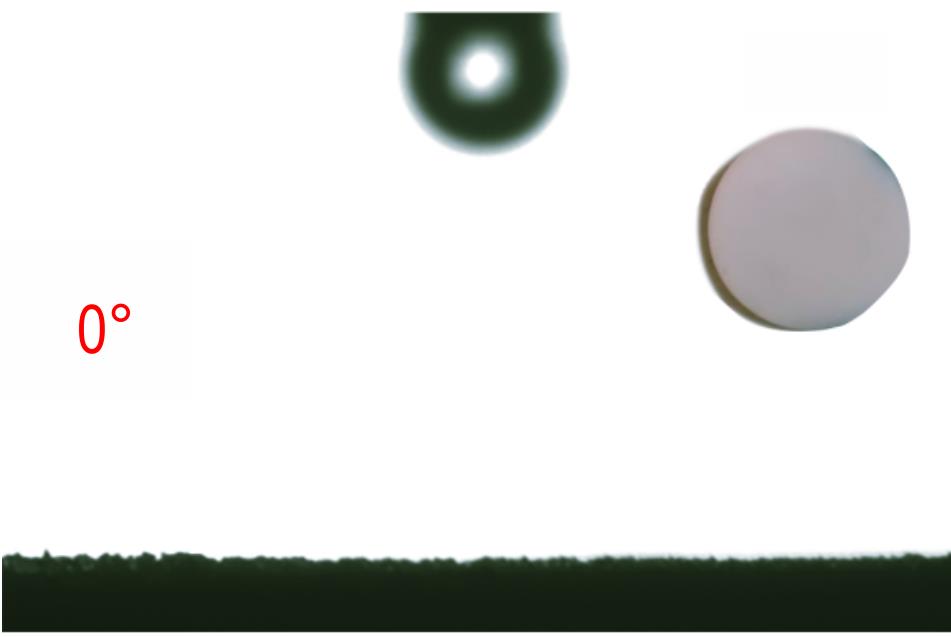

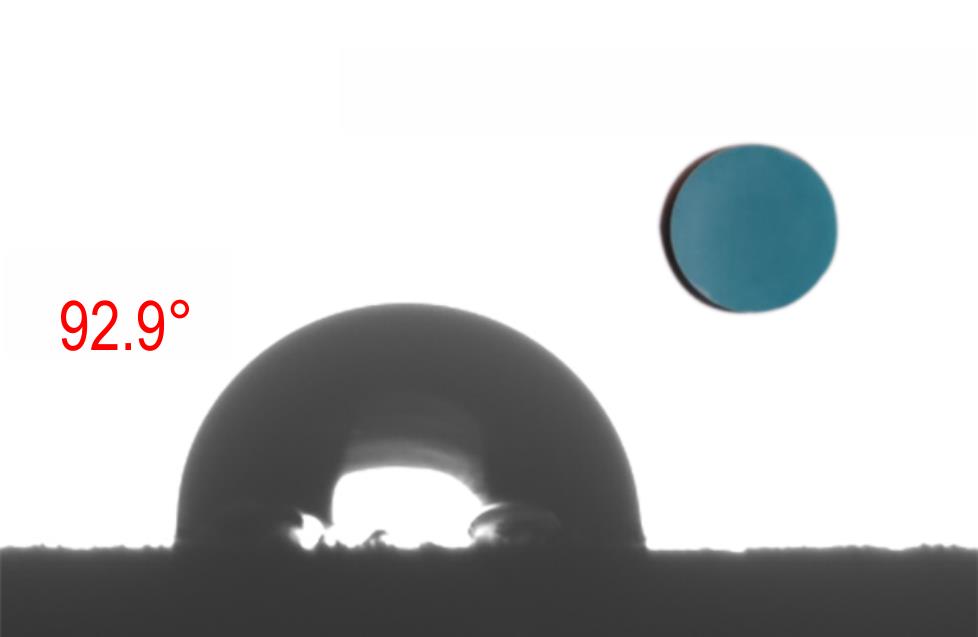

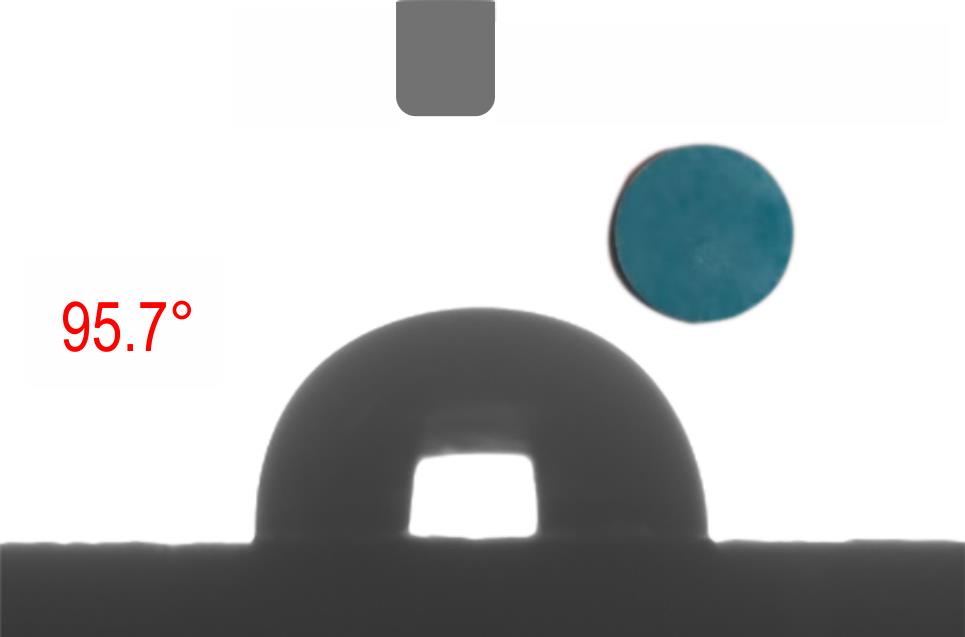

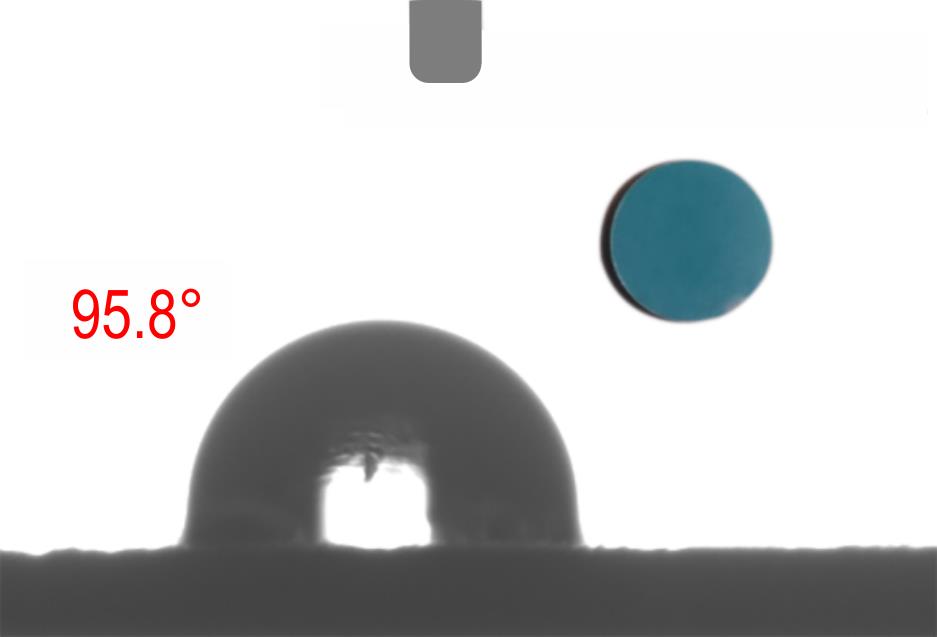

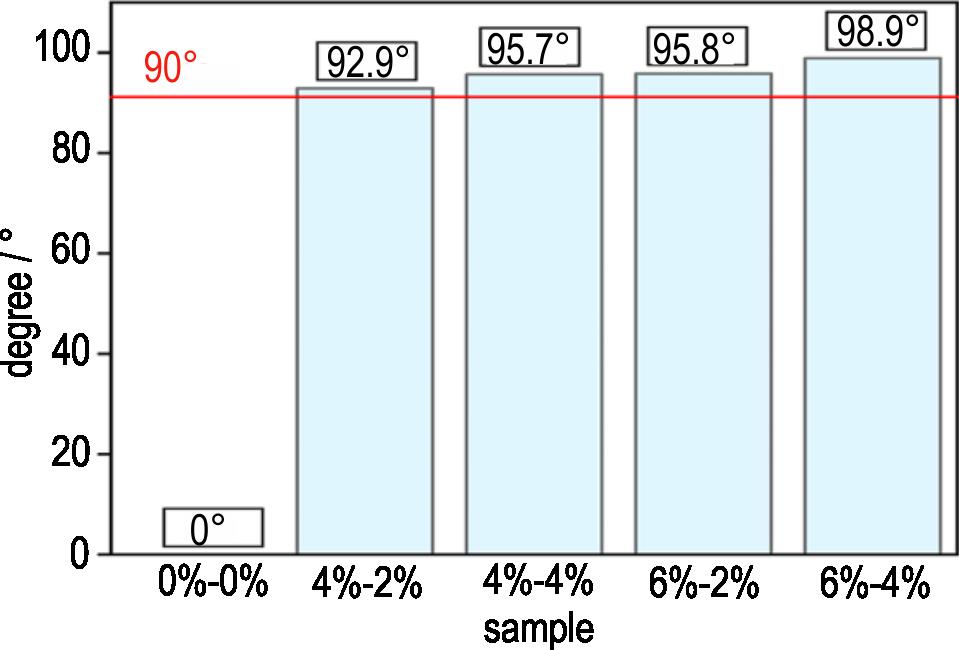

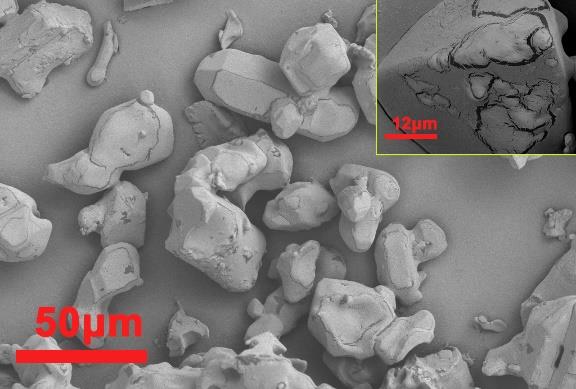

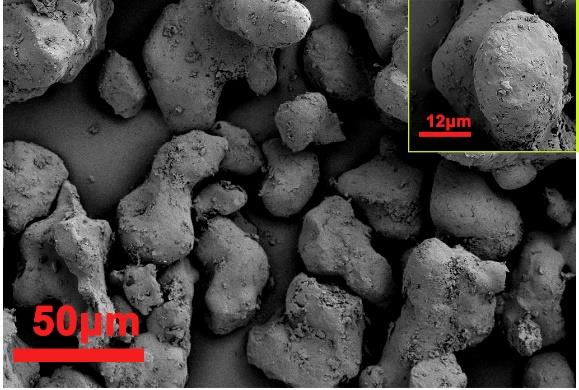

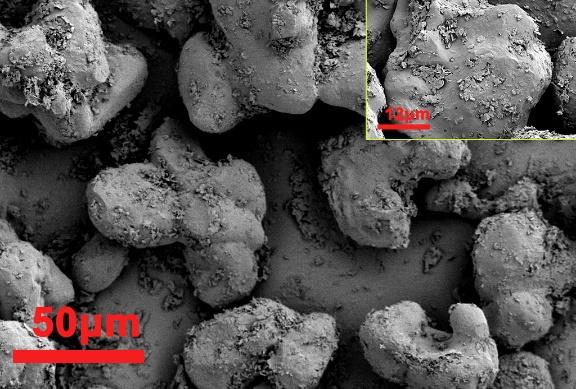

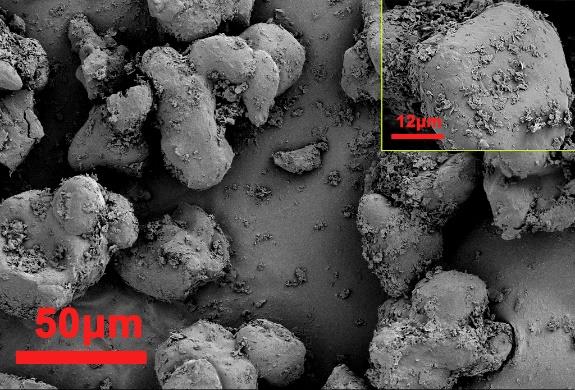

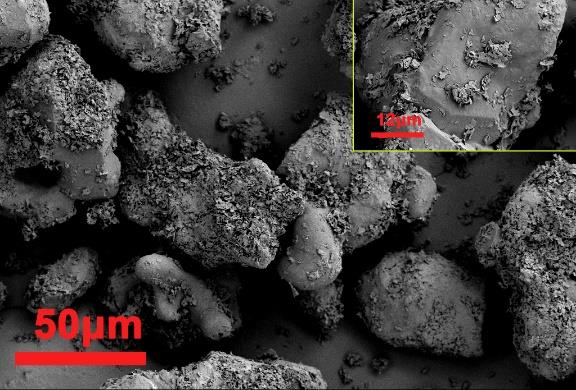

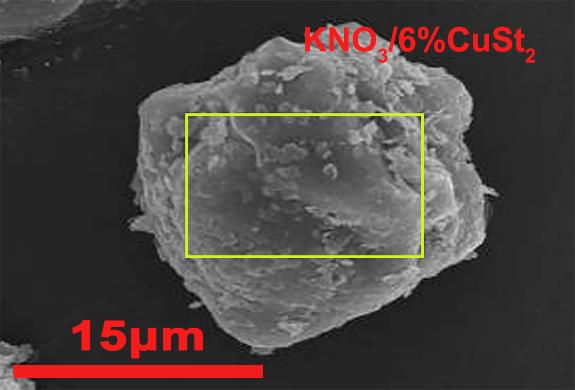

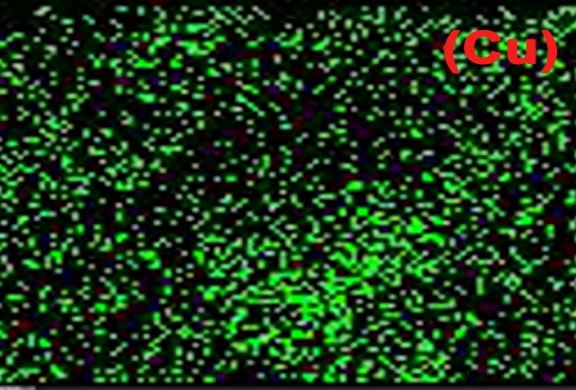

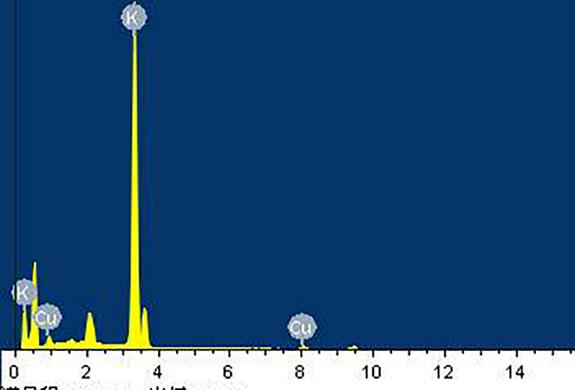

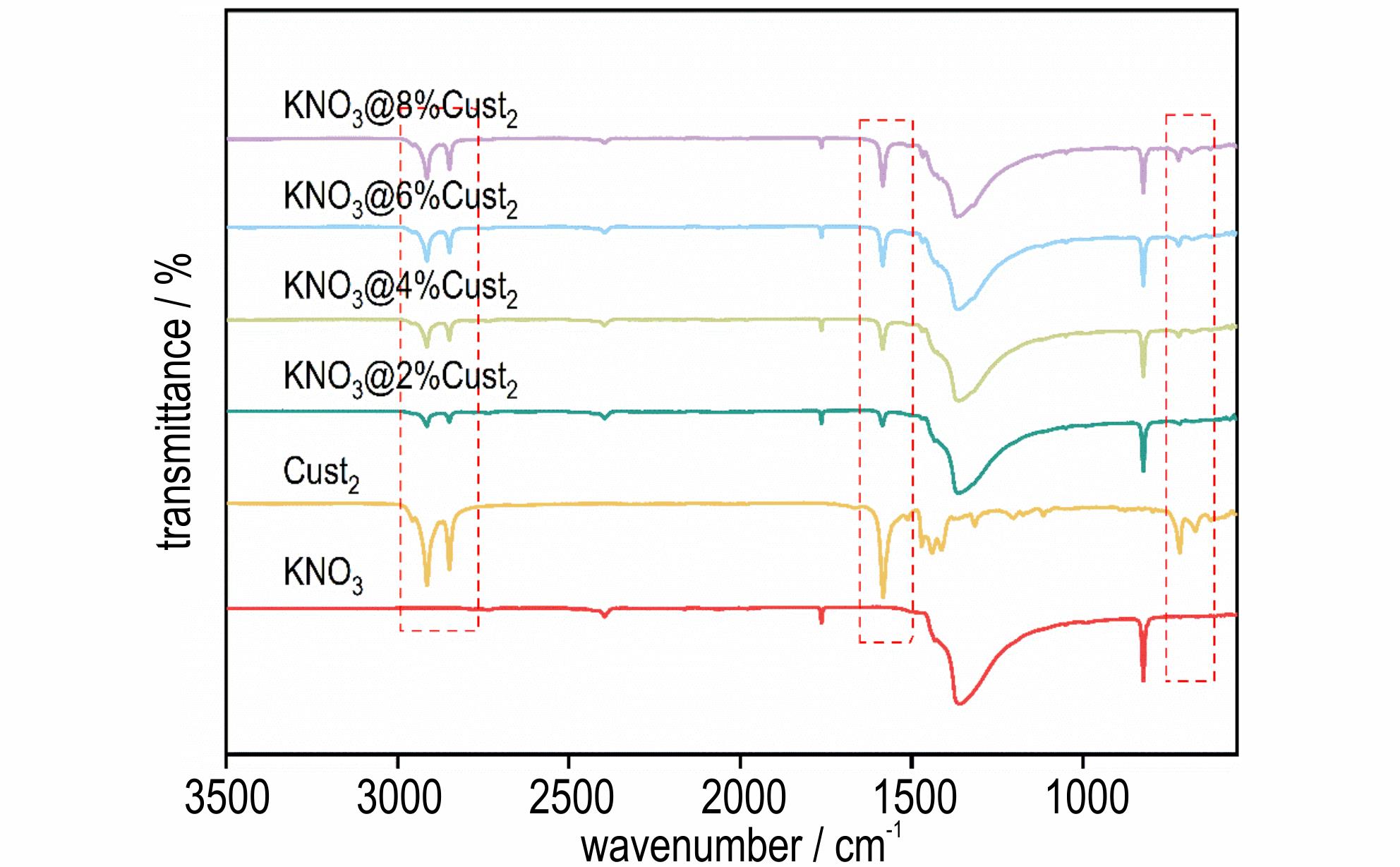

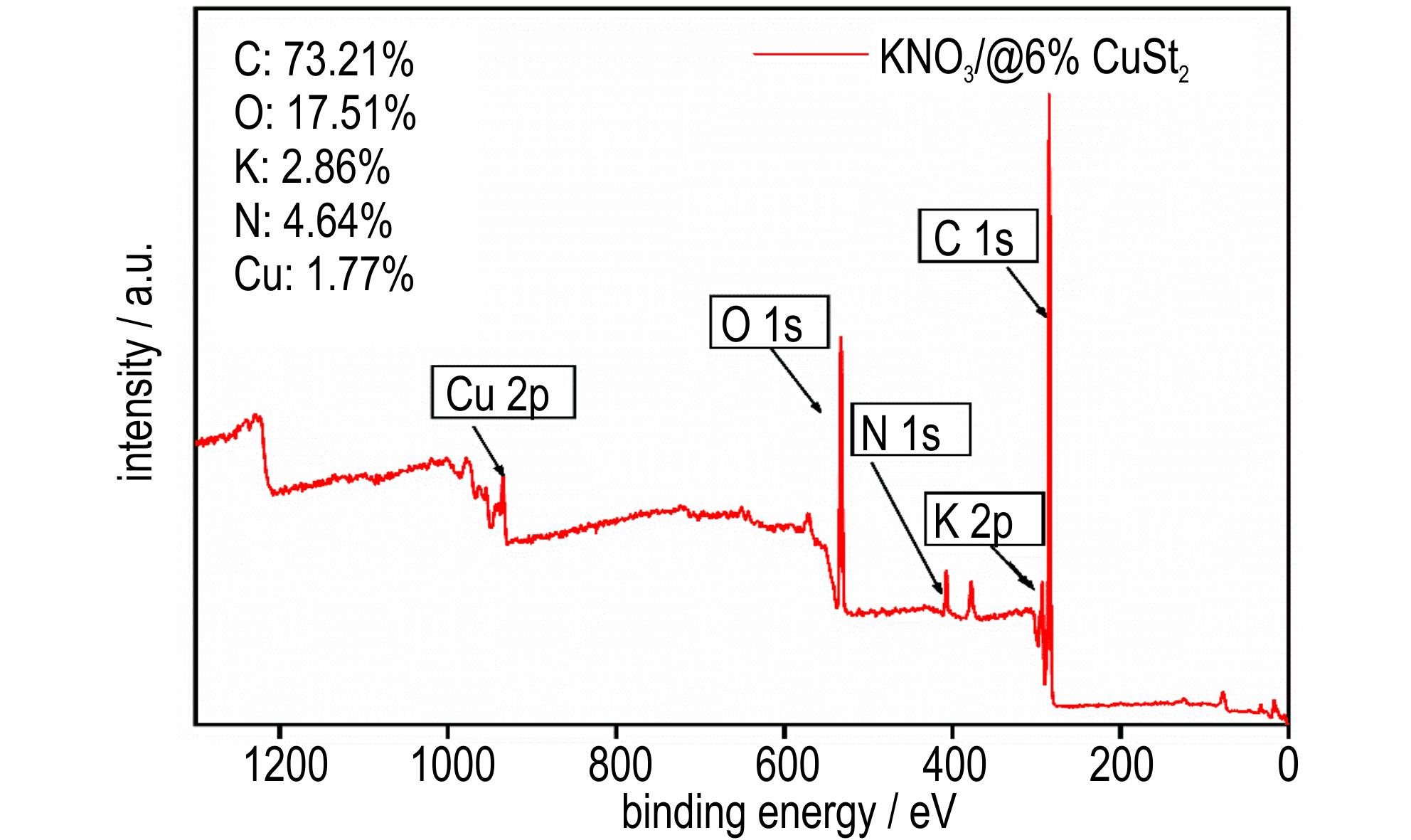

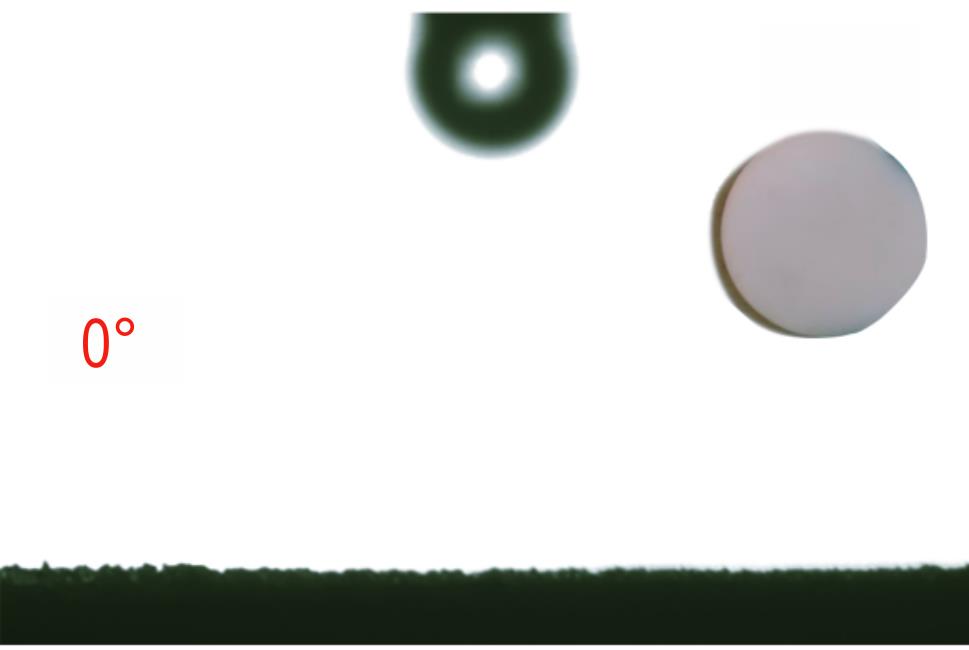

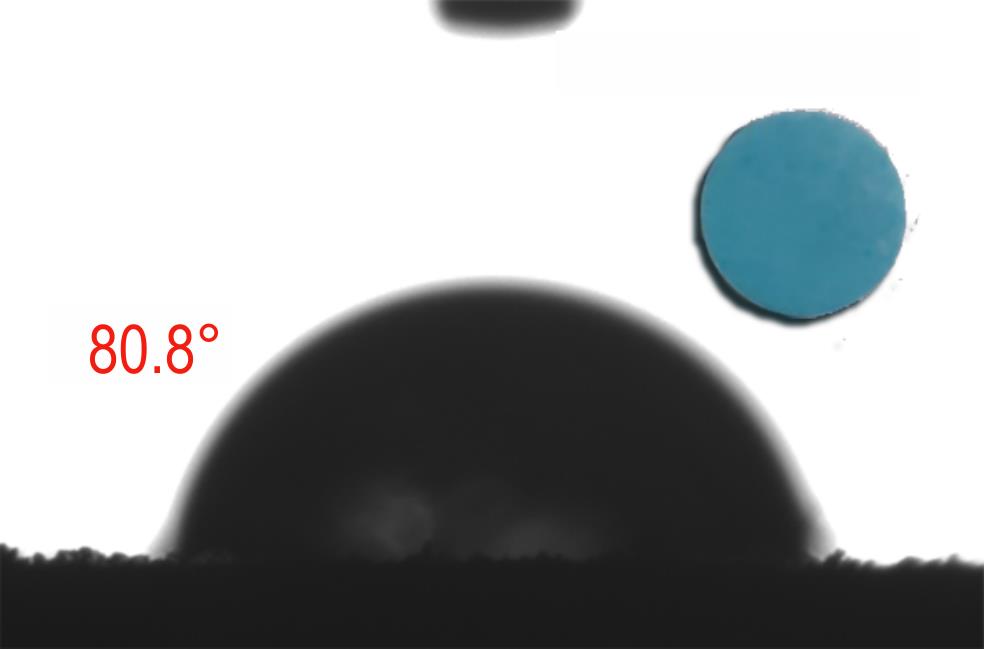

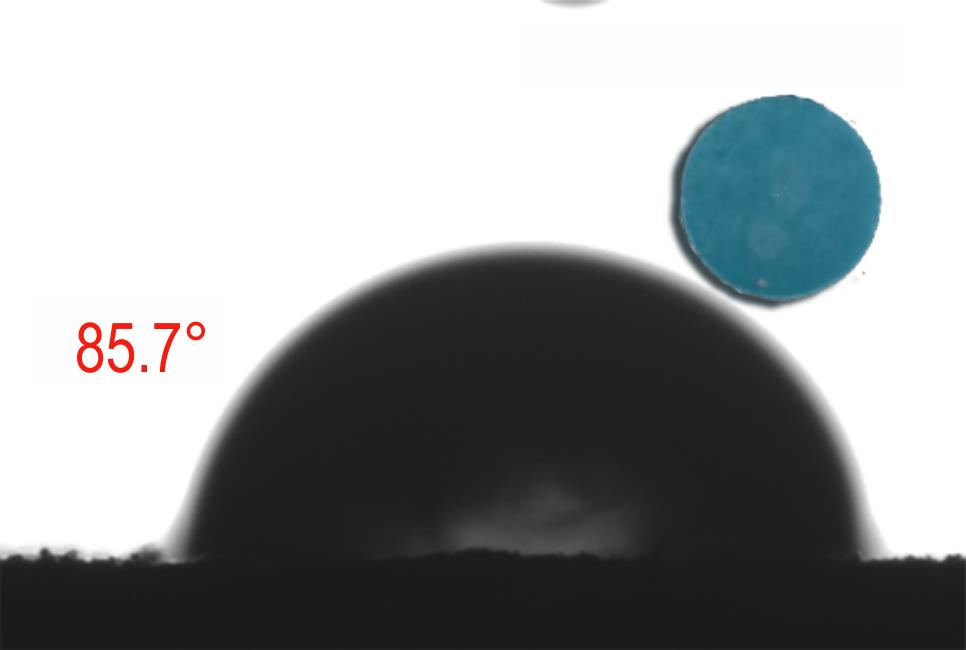

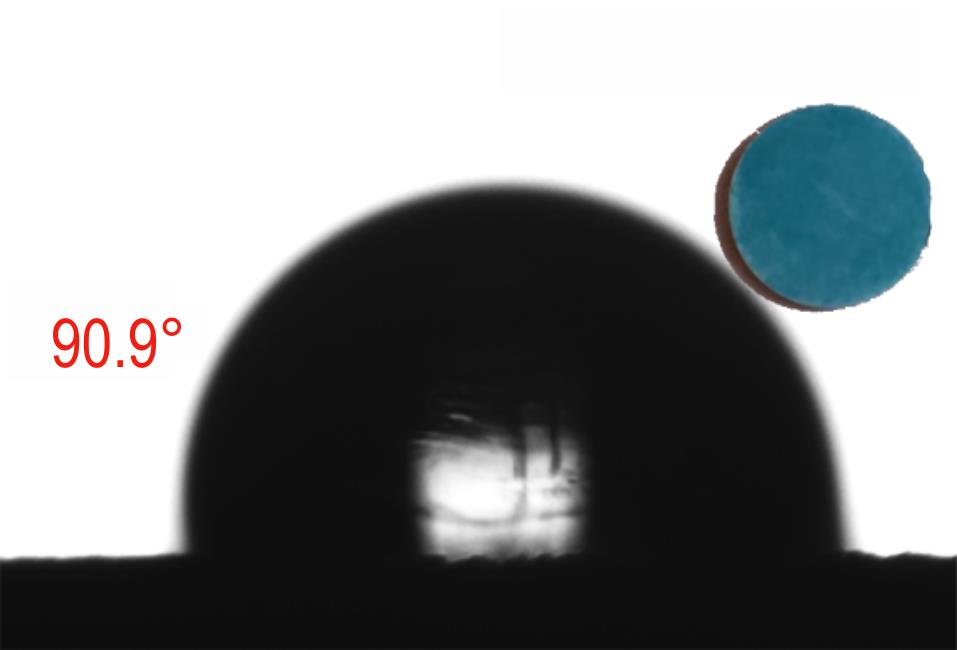

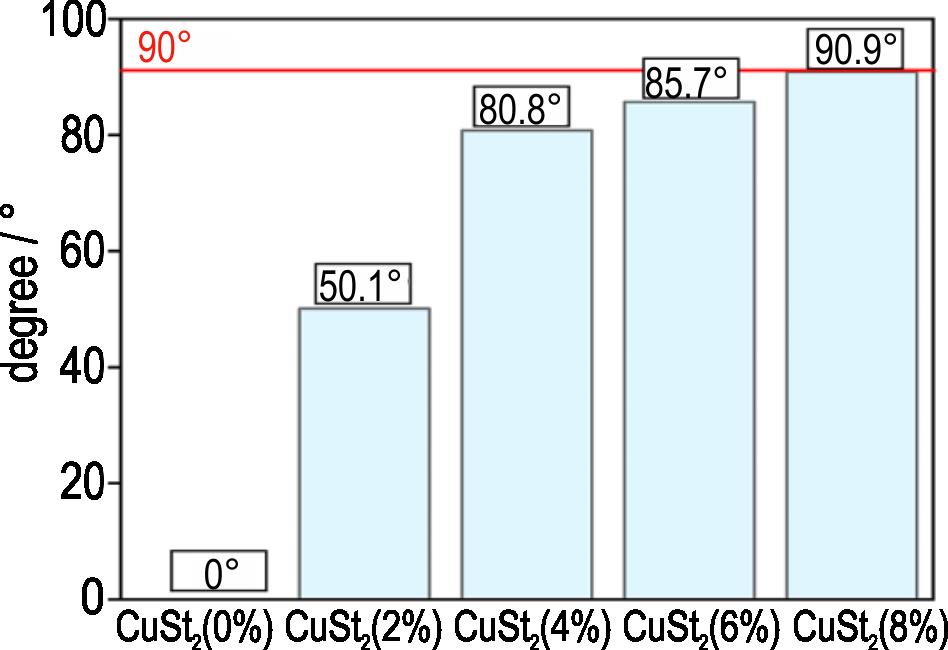

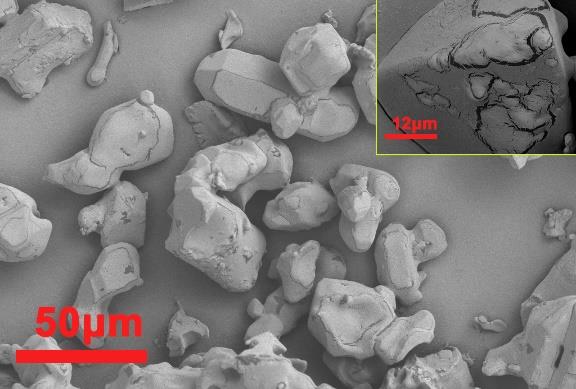

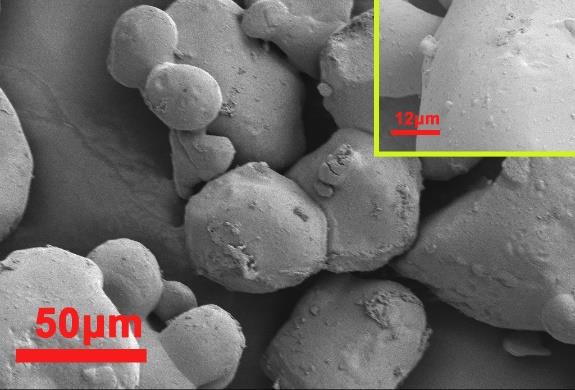

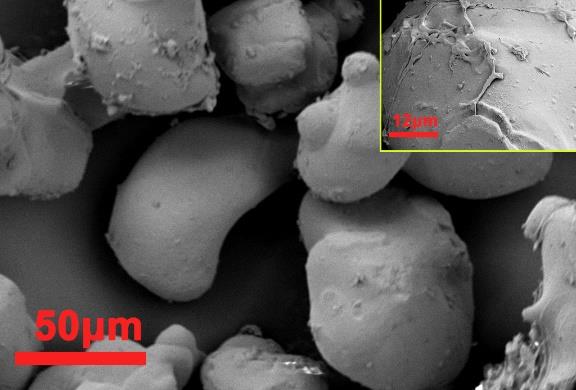

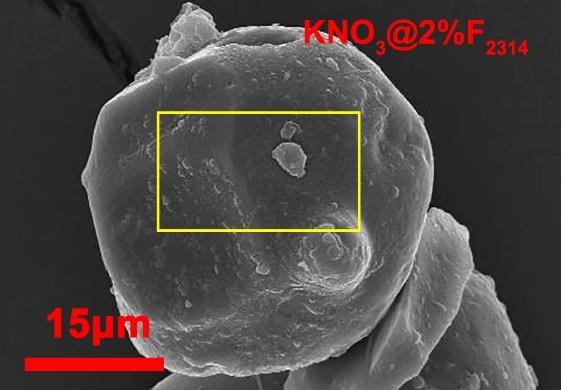

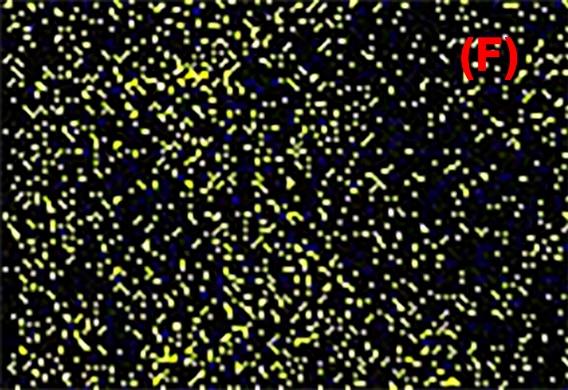

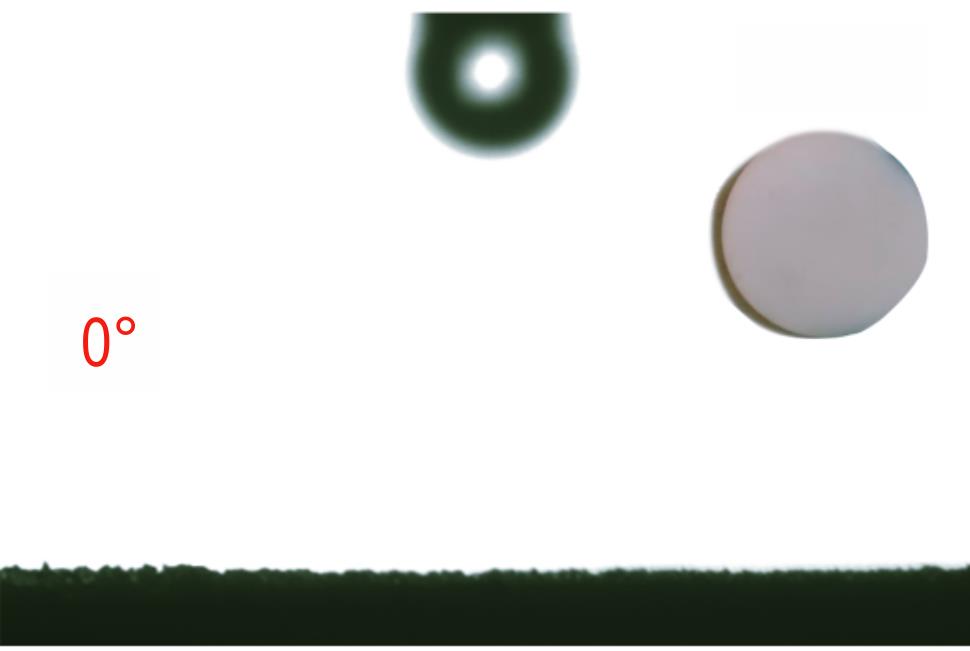

摘要:为解决硝酸钾(KNO3)吸湿导致的硼/硝酸钾点火药贮存性能下降问题,研究提出一种基于原位反应与溶剂-反溶剂法的双层包覆改性策略。首先,通过硬脂酸与醋酸铜原位反应在KNO3表面构建硬脂酸铜(CuSt₂)包覆层,其次,采用溶剂-反溶剂法在KNO3@xCuSt2表面包覆三氟氯乙烯-偏氟乙烯共聚物(F2314),制备CuSt2@F2314双层包覆KNO3,最后,将双层包覆KNO3和B按照质量比3∶1均匀混合,获得配方优化改进的B/KNO3@xCuSt2@yF2314点火药,以协同调控点火药的疏水性能及反应活性。采用扫描电子显微镜、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、X射线光电子能谱仪(XPS)、电感耦合等离子体光谱仪(ICP)证实了KNO3颗粒表面依次包覆了CuSt2和F2314。利用接触角测量仪研究了样品的疏水性,同时使用热分析仪、激光点火试验评价改性KNO3对点火药热反应和燃烧性能的影响。结果表明:CuSt2@F2314双层包覆KNO3的疏水性能优于CuSt2和F2314单包覆KNO3的疏水性能(未包覆的KNO3水接触角为0°),当CuSt2和F2314双包覆层比例分别为6%和2%时,制备的KNO3@6%CuSt2@2%F2314及其硼基点火药的综合性能最优,KNO3@6%CuSt2@2%F2314的水接触角提高至95.8°,B/KNO3@6%CuSt2@2%F2314的放热量提高至3200.67 J·g-1,与未改性KNO3和B(质量比3∶1)均匀混合获得的B/KNO3点火药(2601.69 J·g-1)相比提高23%,同时热反应的起始温度降低约23 ℃。激光点火试验结果显示,与B/KNO3点火药相比,B/KNO3@6%CuSt2@2%F2314点火药的点火延迟时间短,火焰稳定,具有良好的激光点火性能。本研究通过KNO3表面双包覆层的构筑,实现了B/KNO3@6%CuSt2@2%F2314点火药疏水性能与反应活性的协同增强。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

-

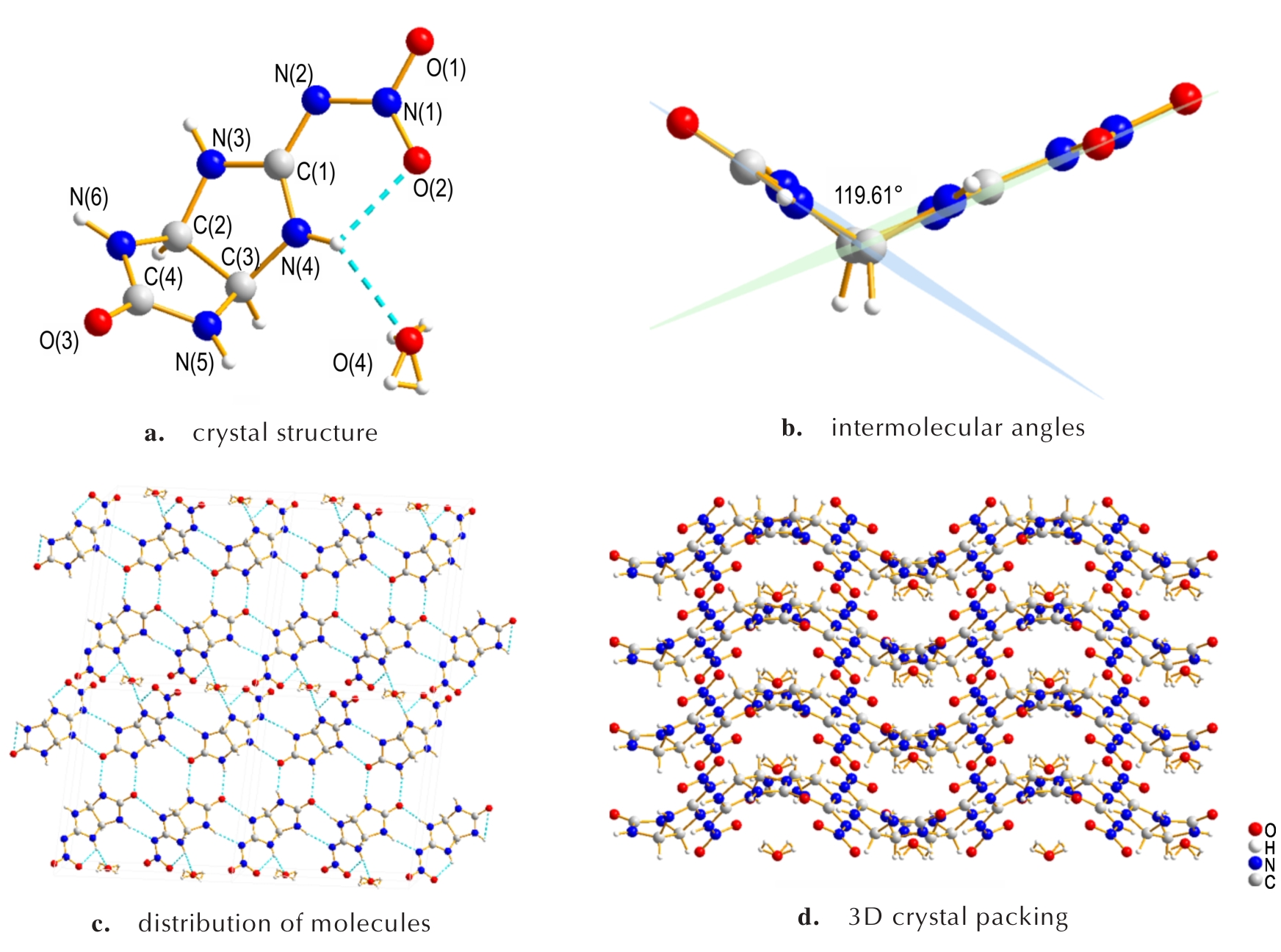

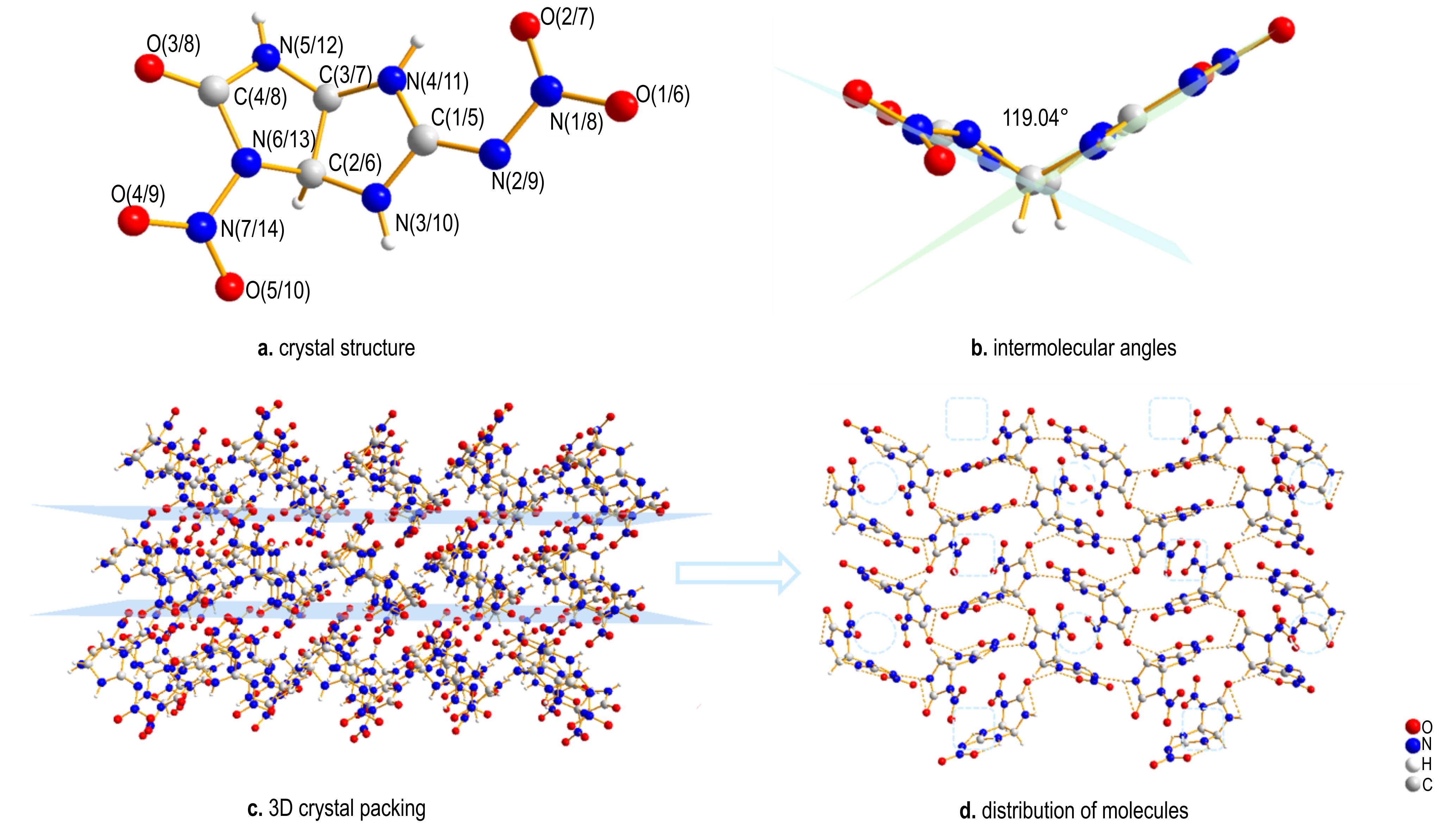

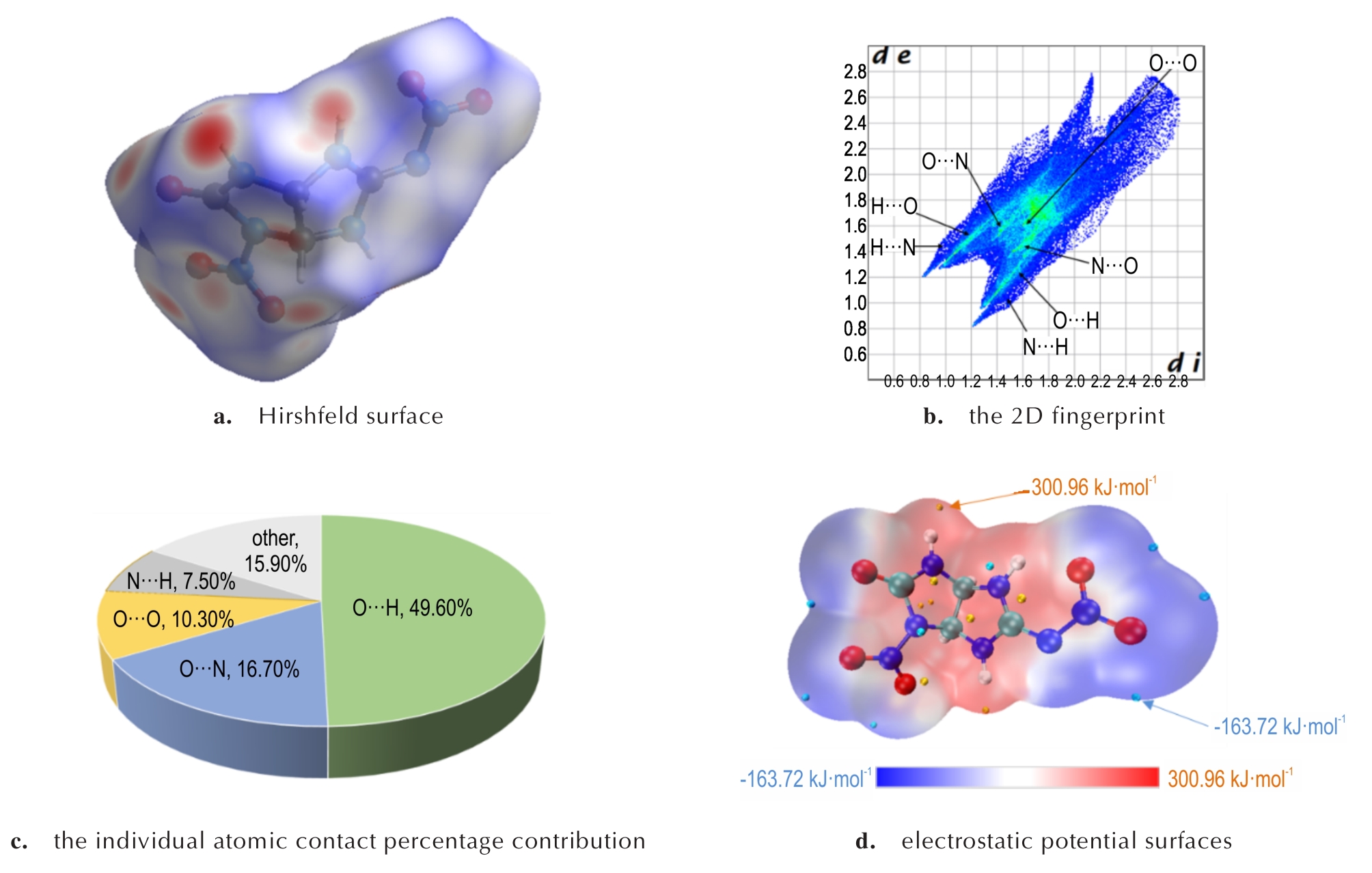

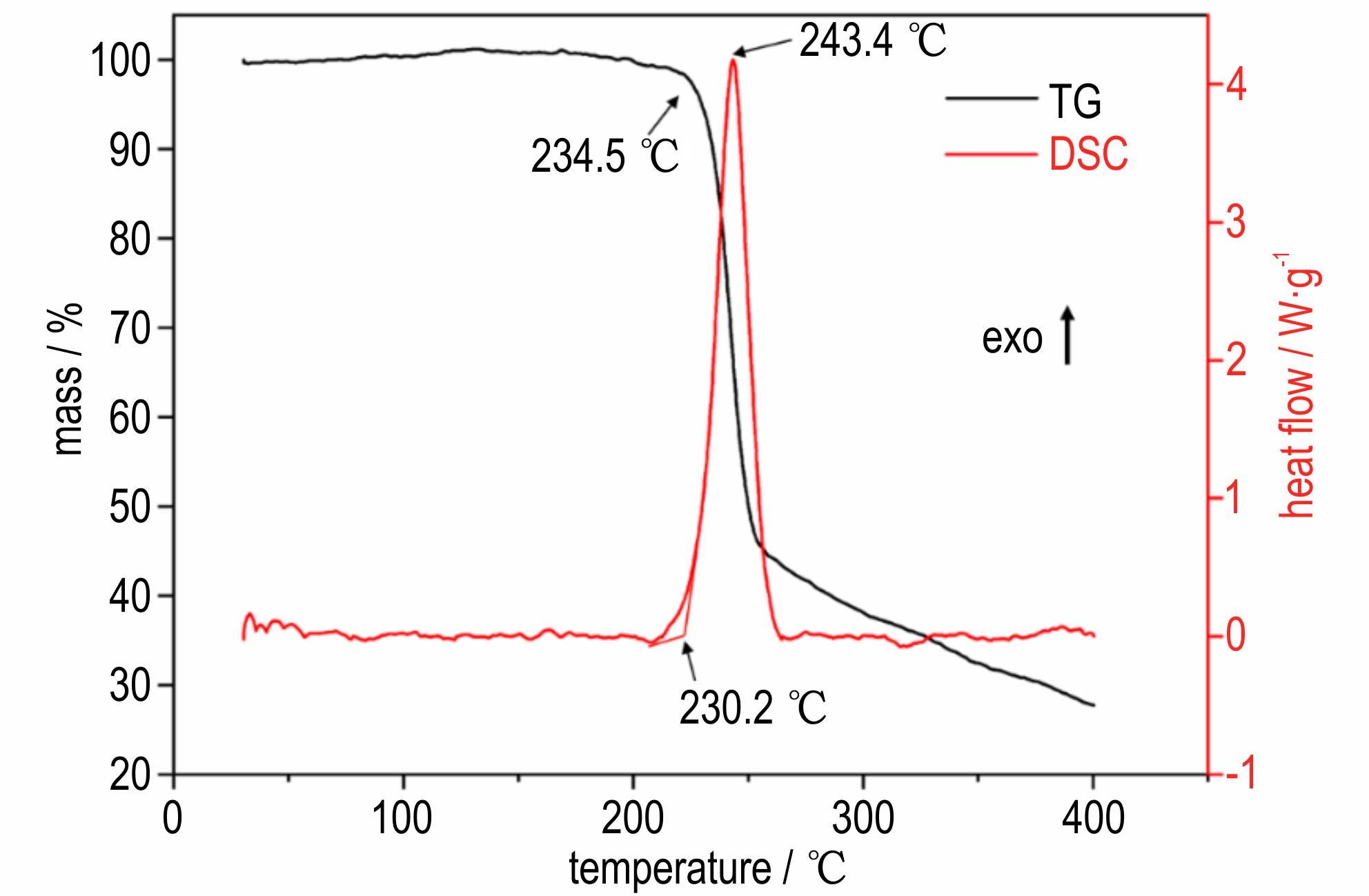

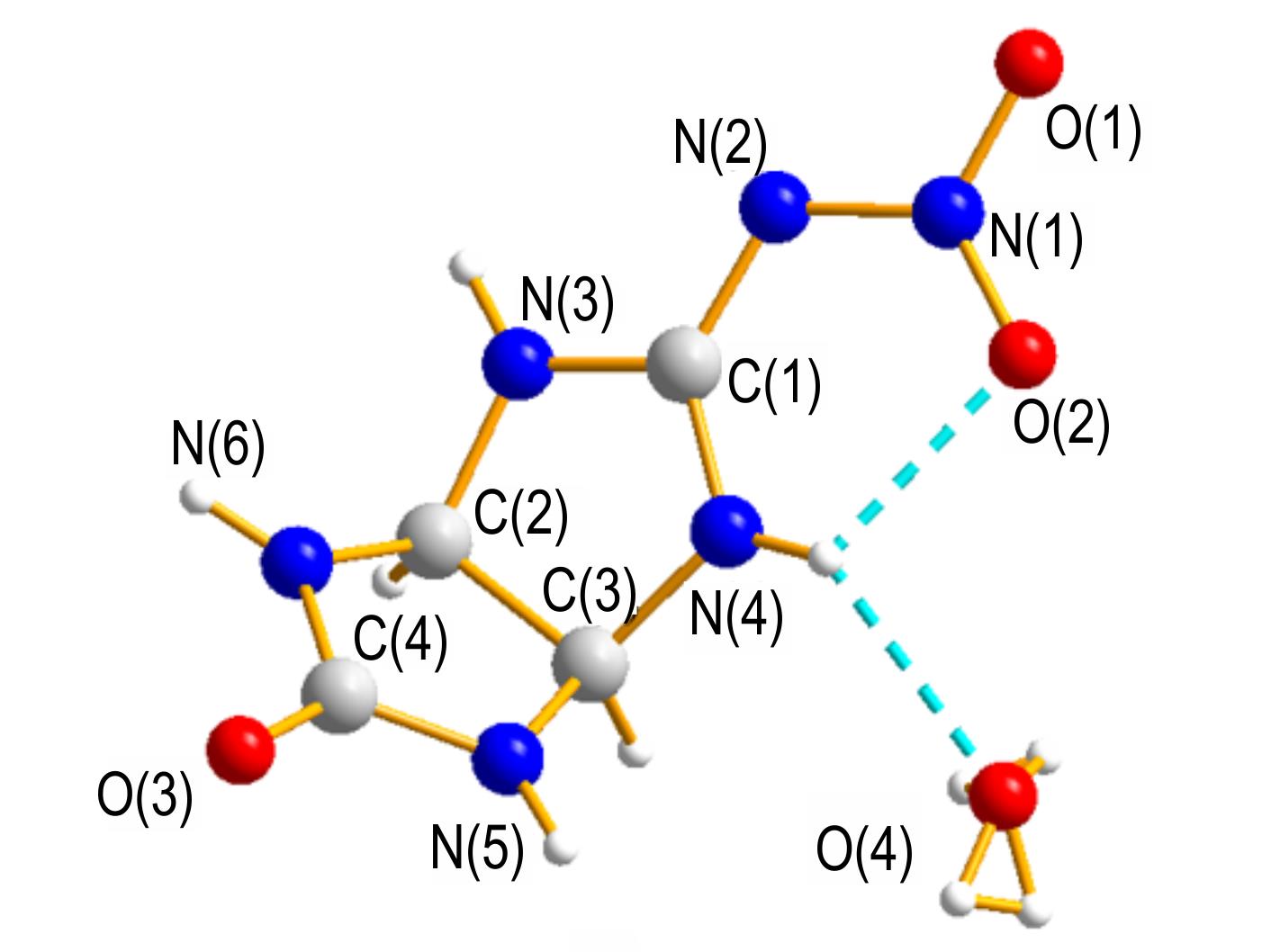

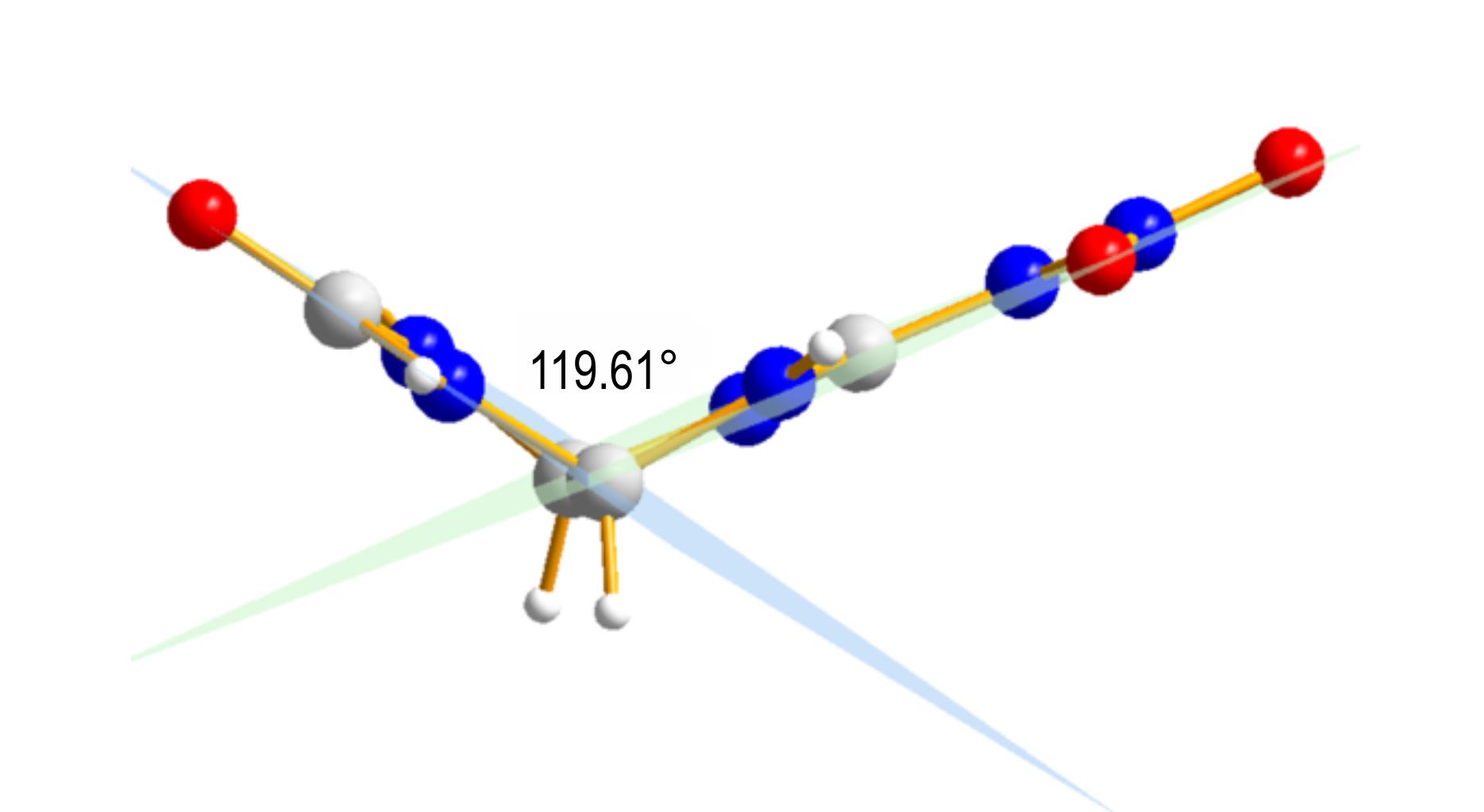

2025,33(7):806-814, DOI: 10.11943/CJEM2025054

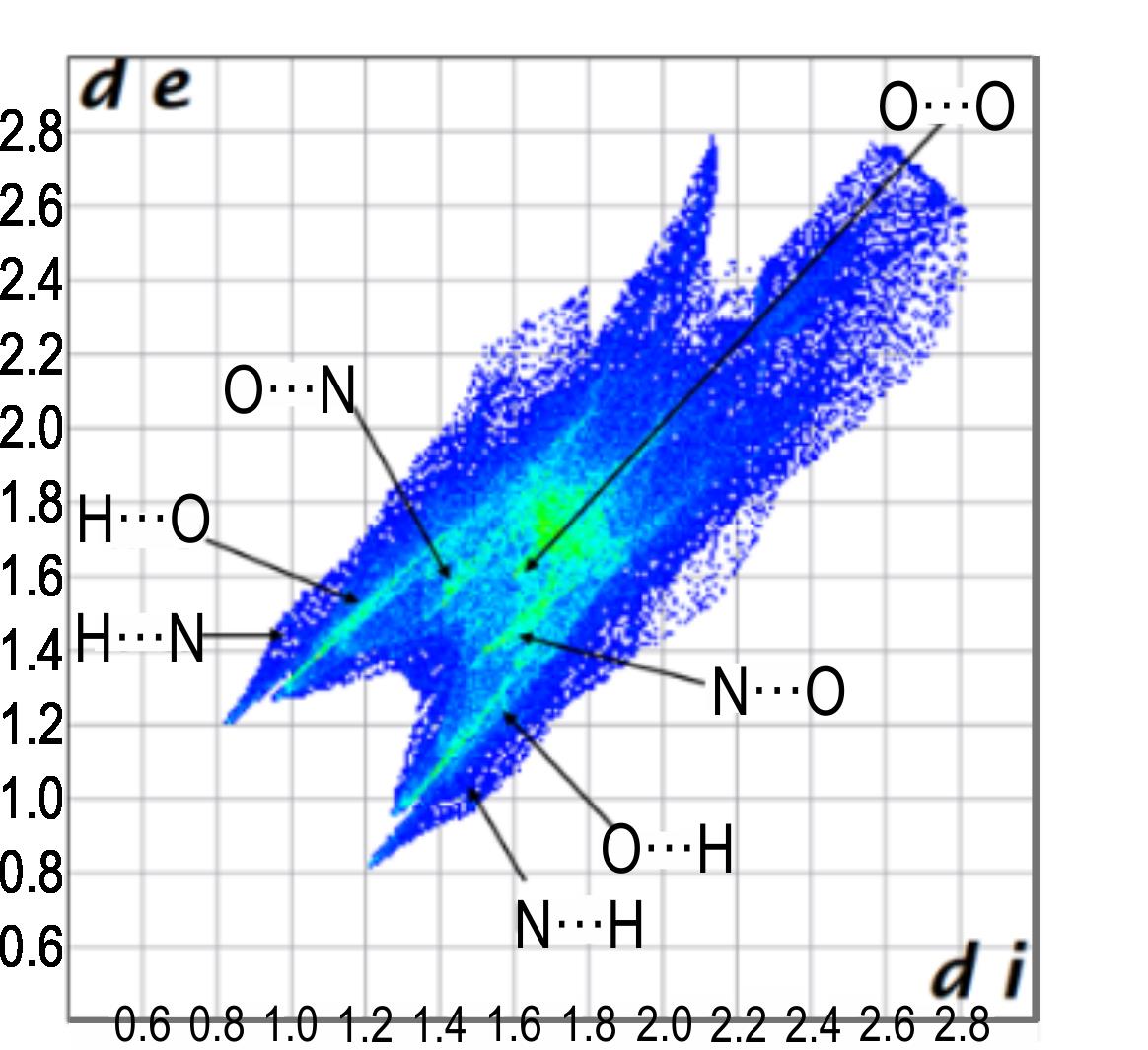

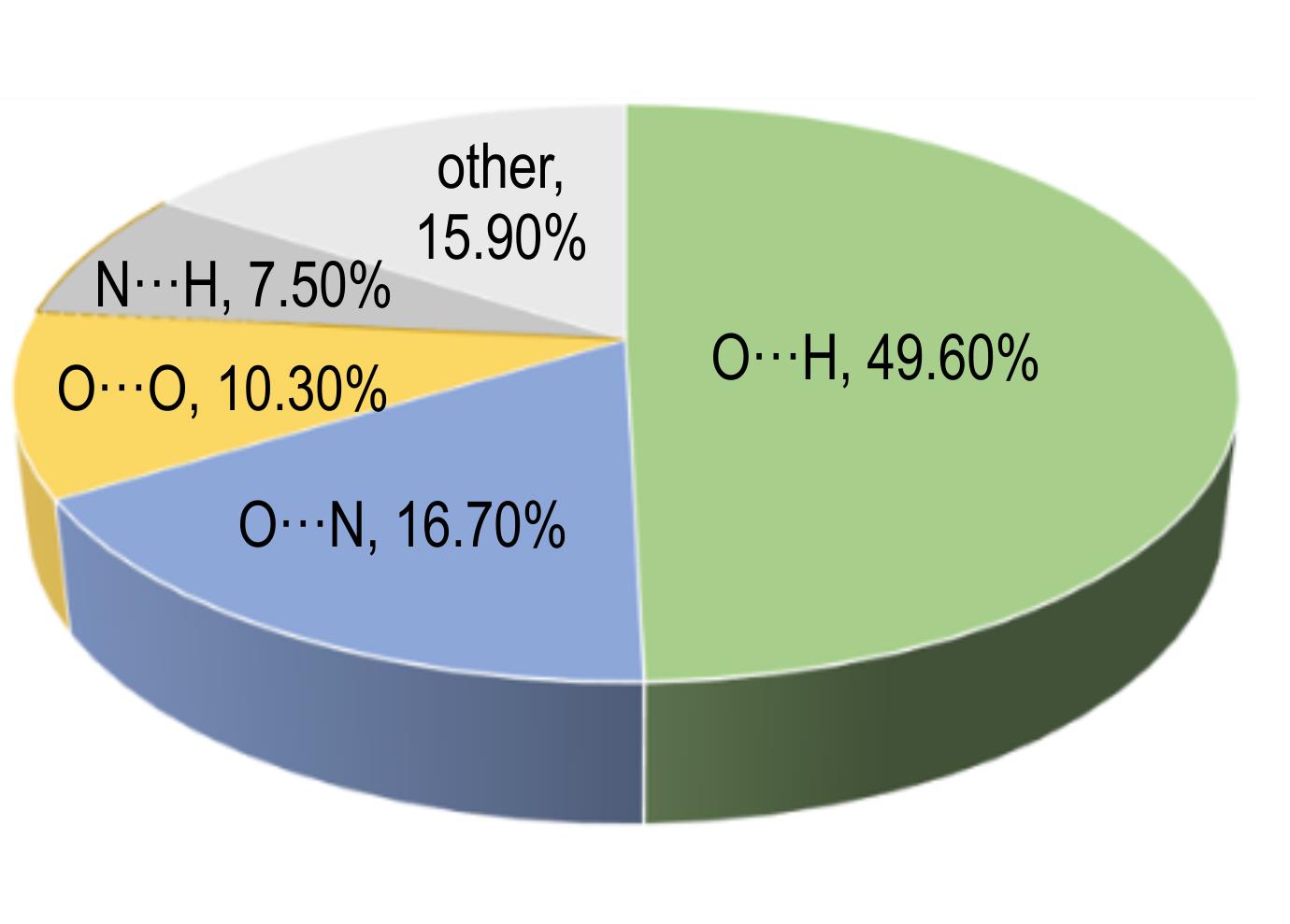

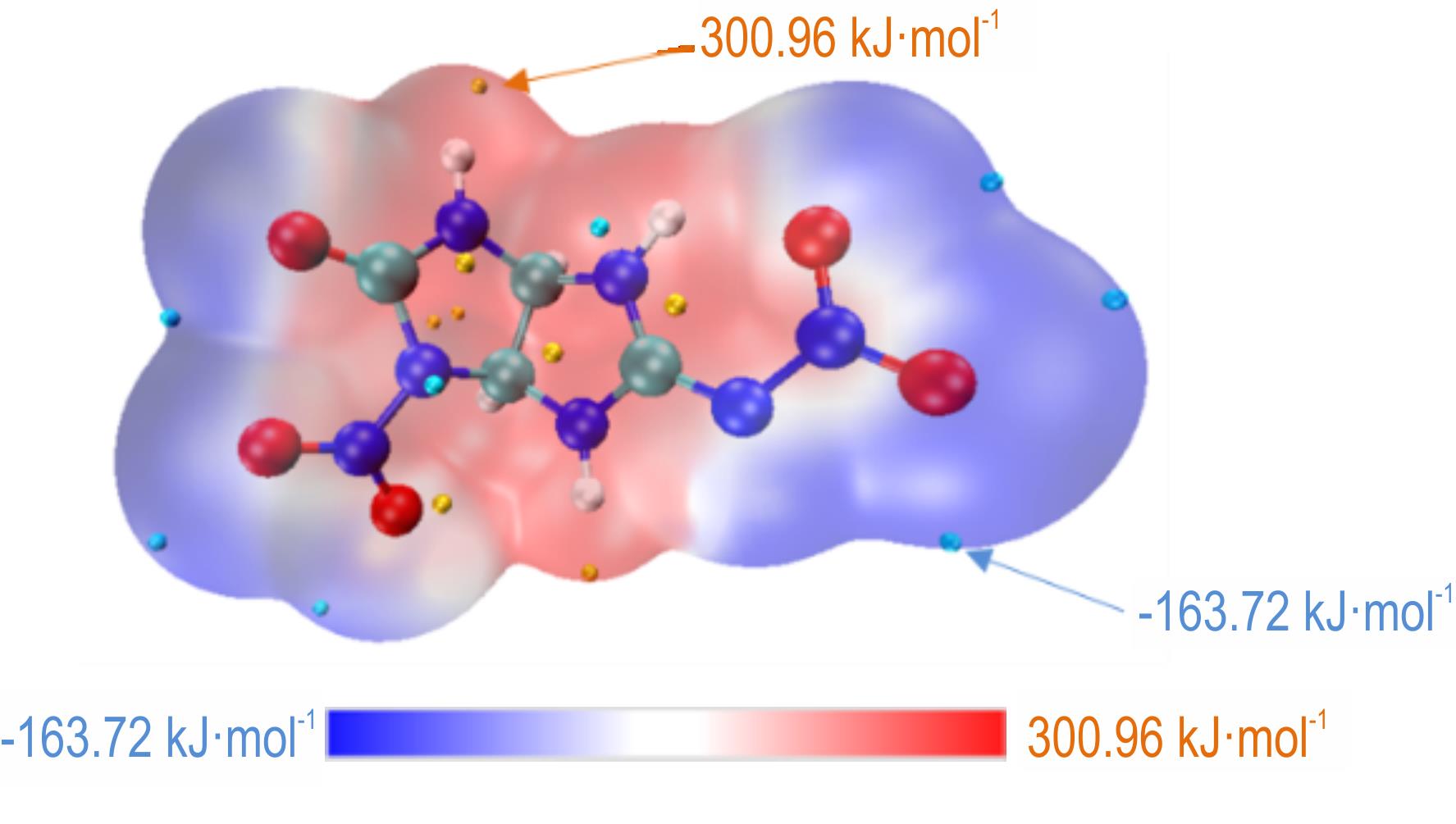

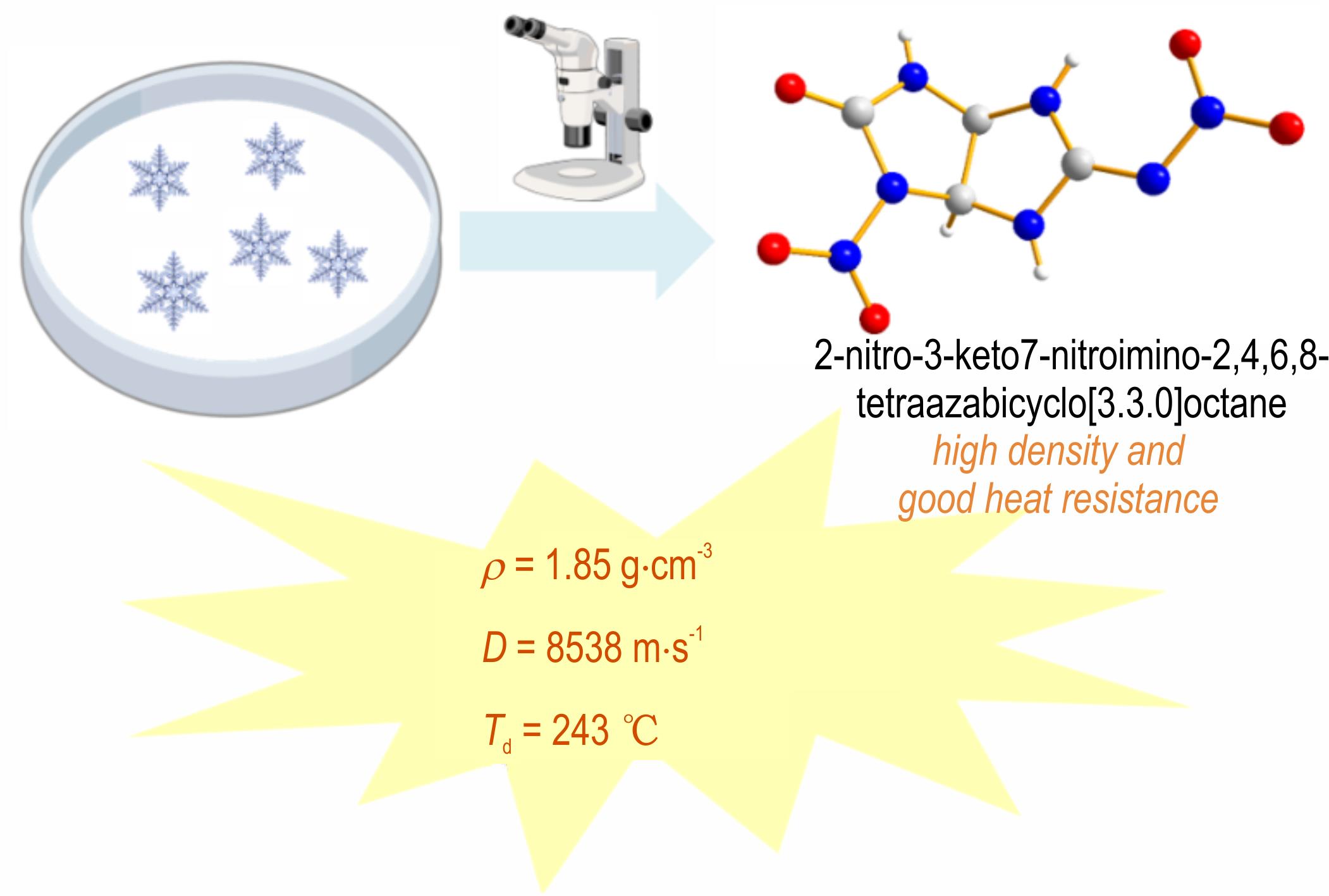

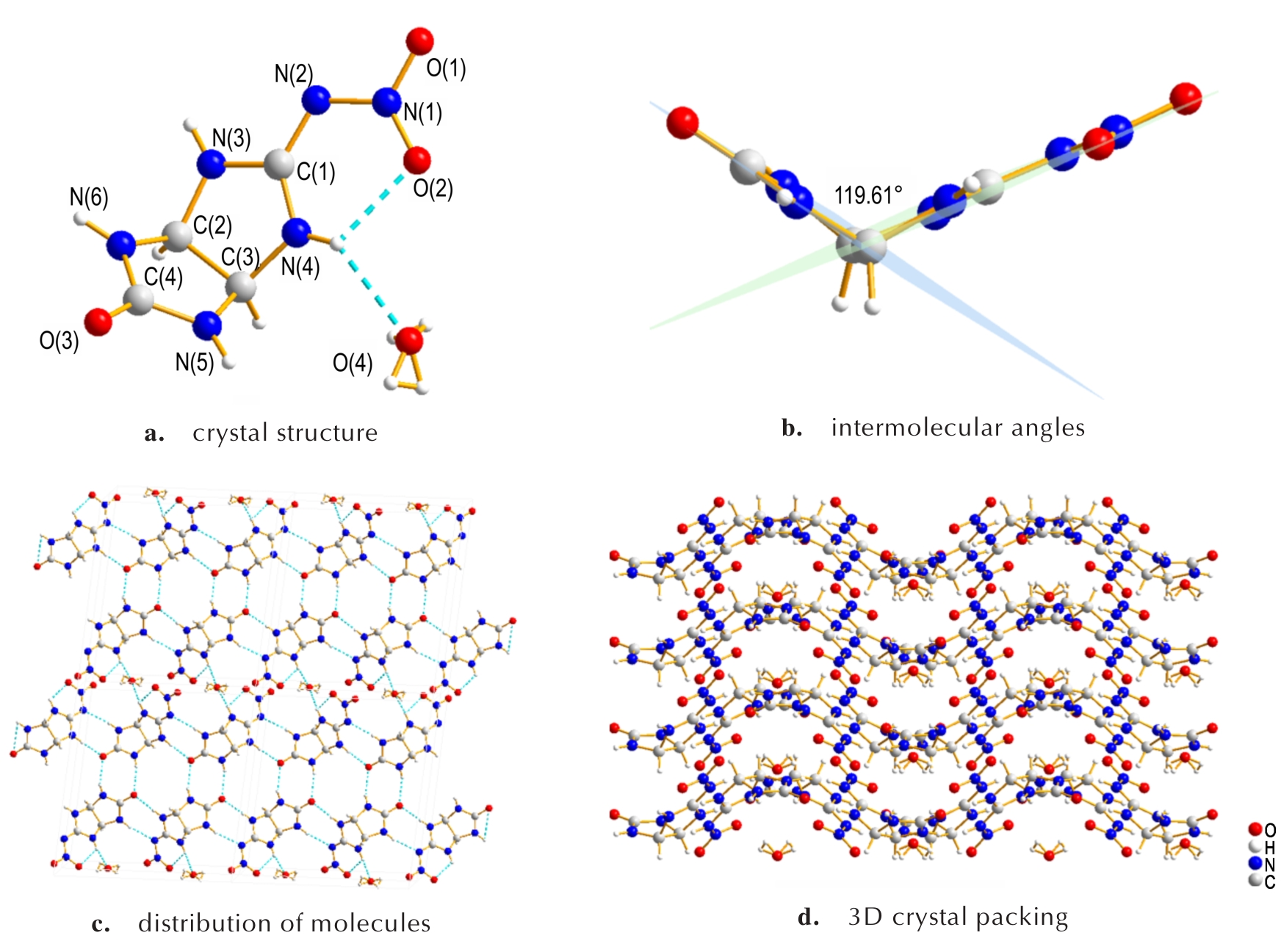

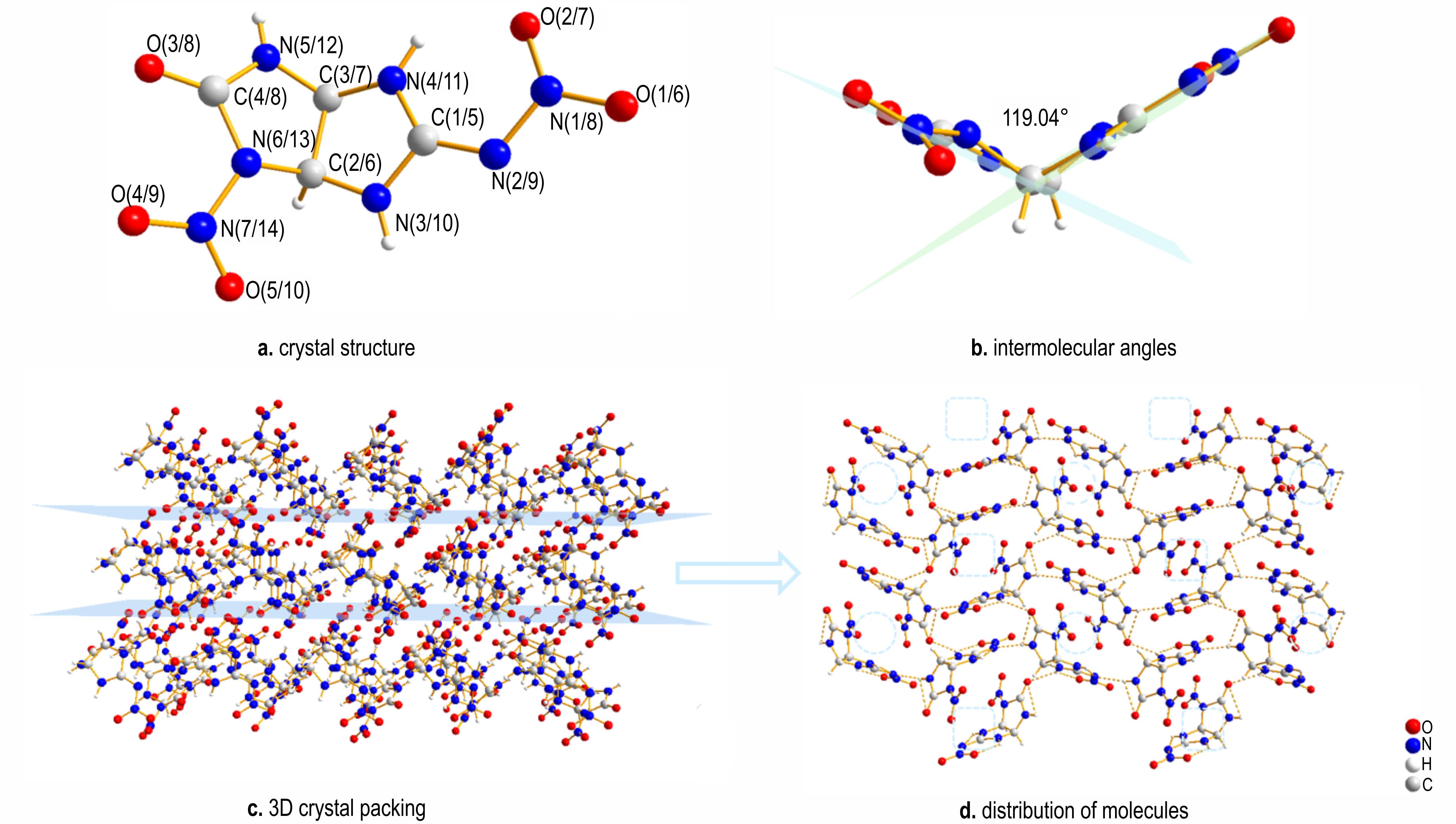

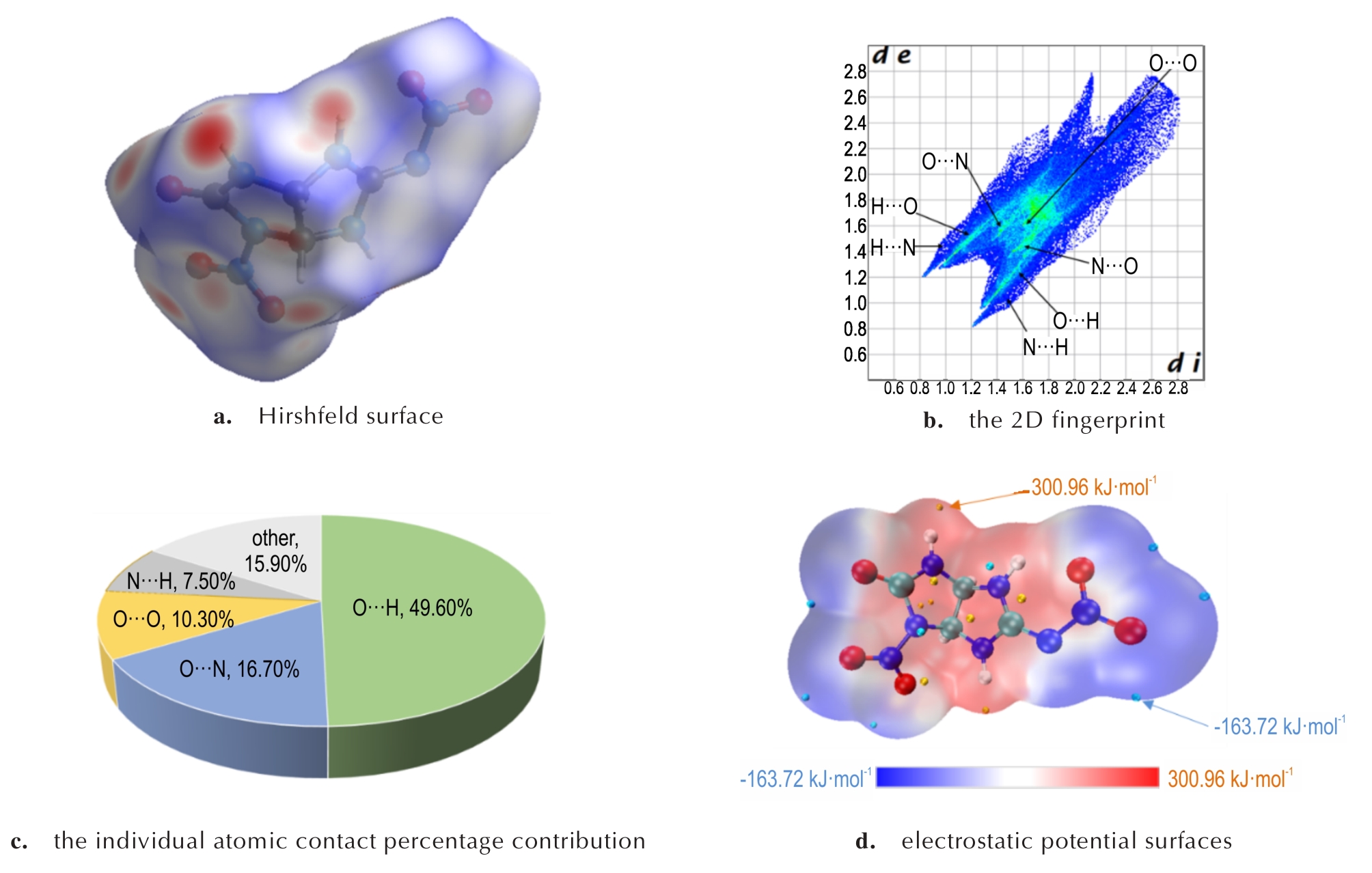

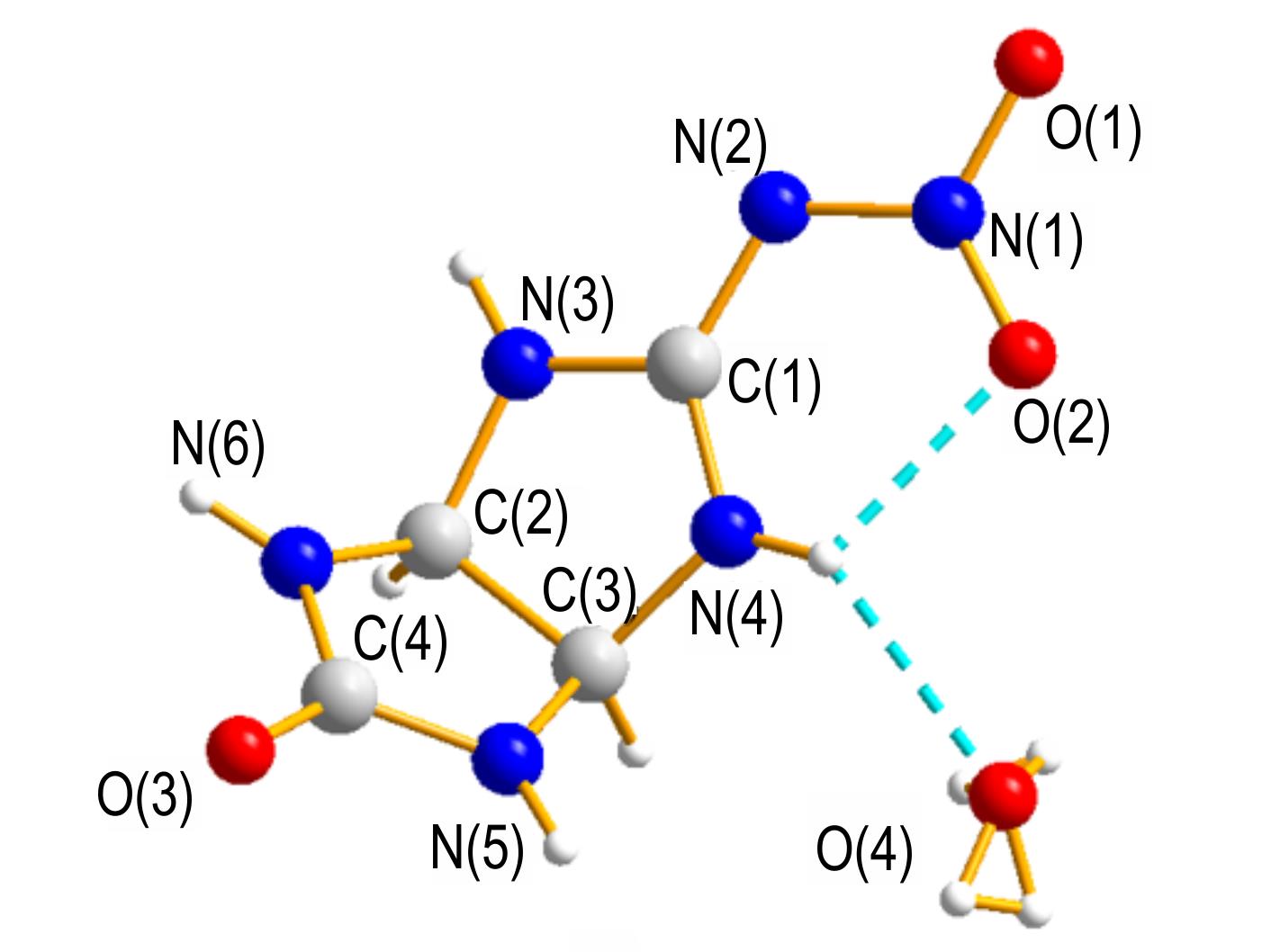

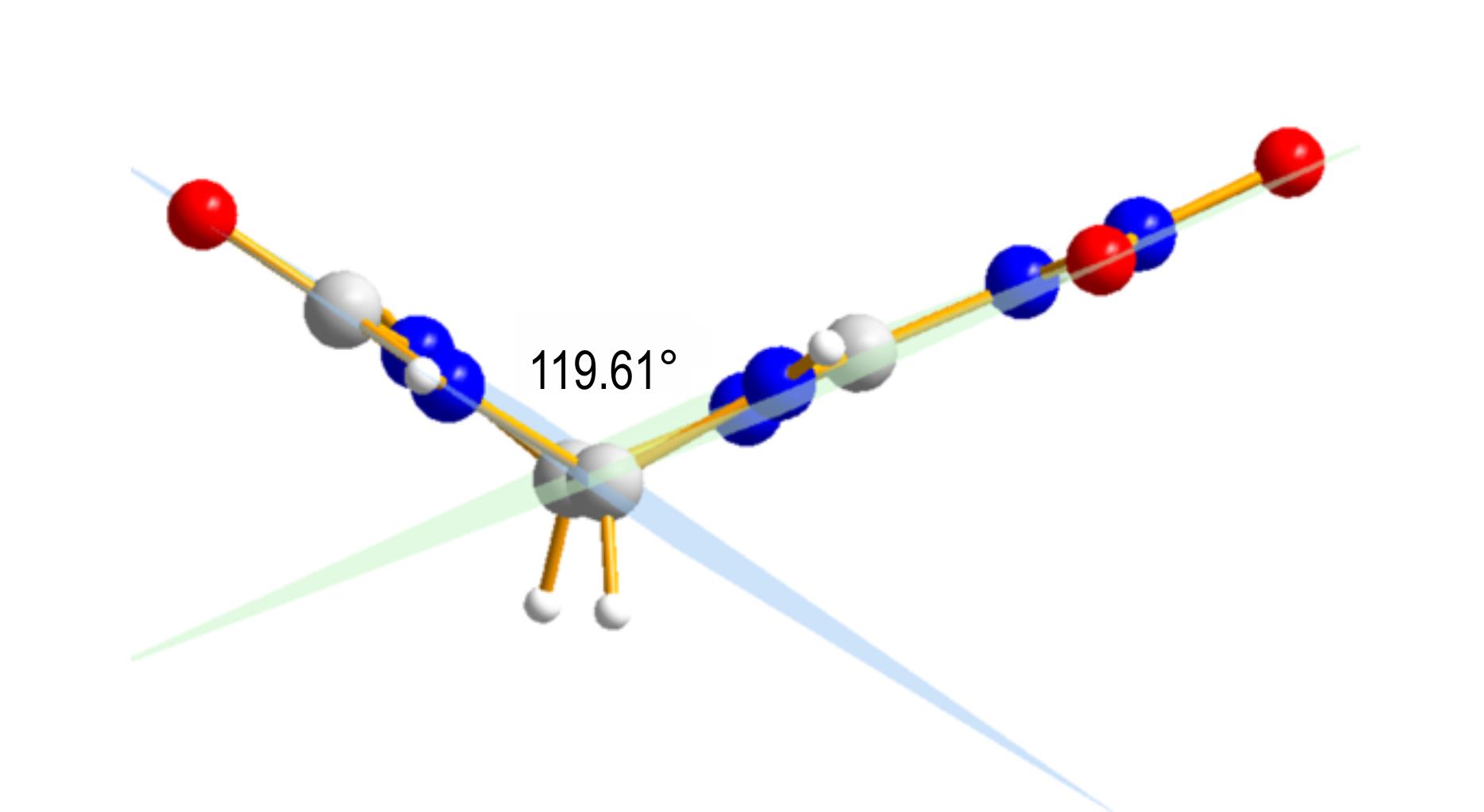

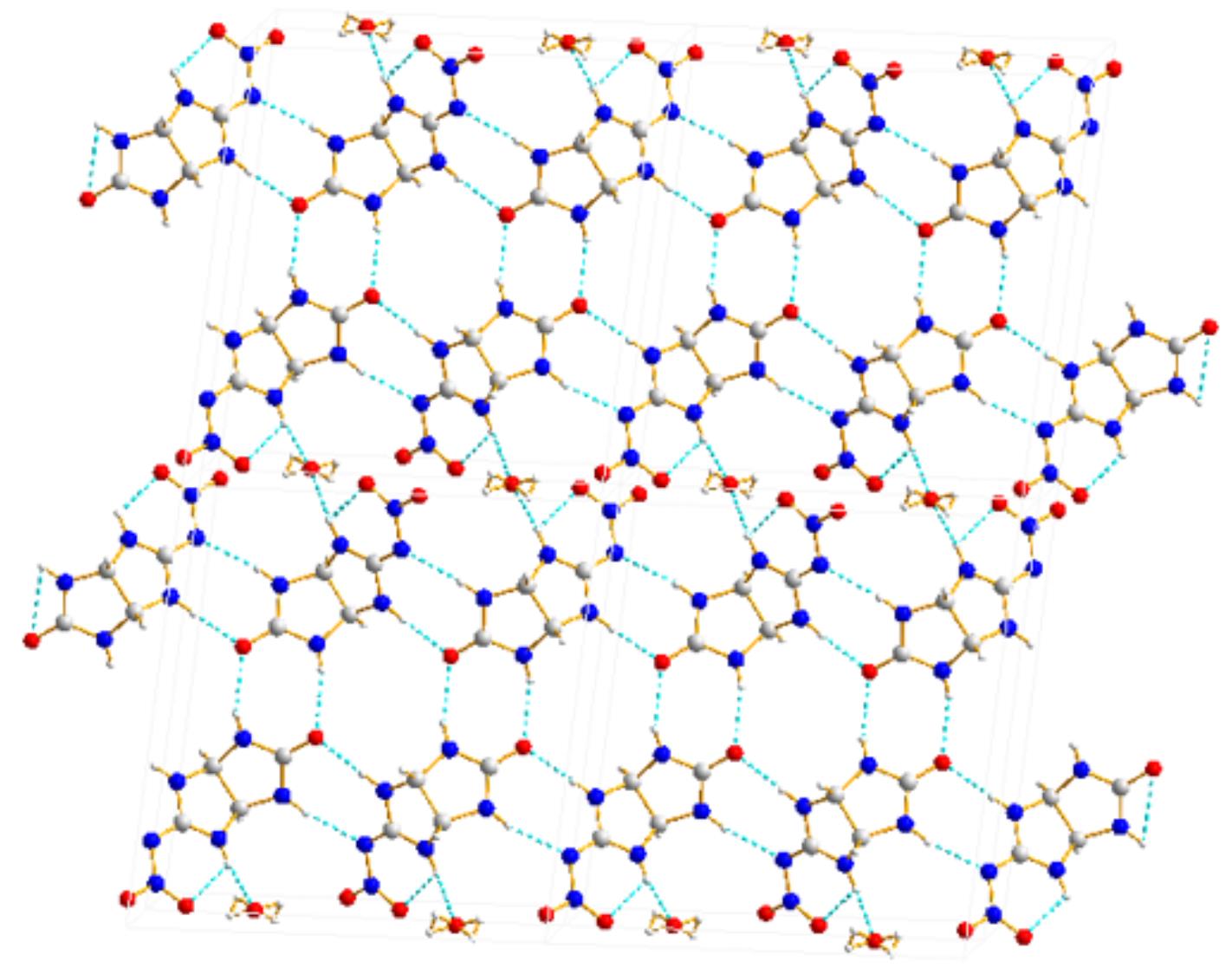

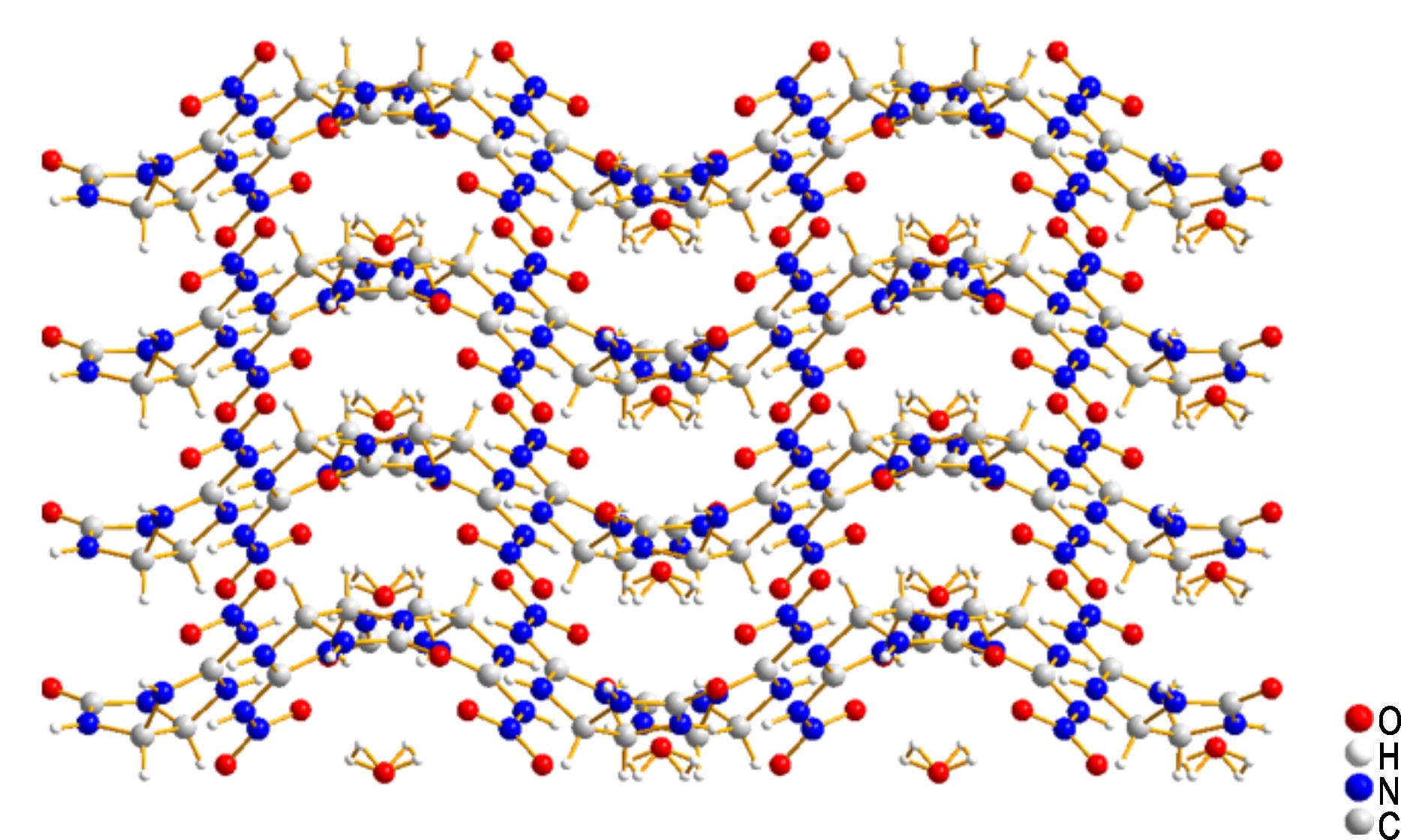

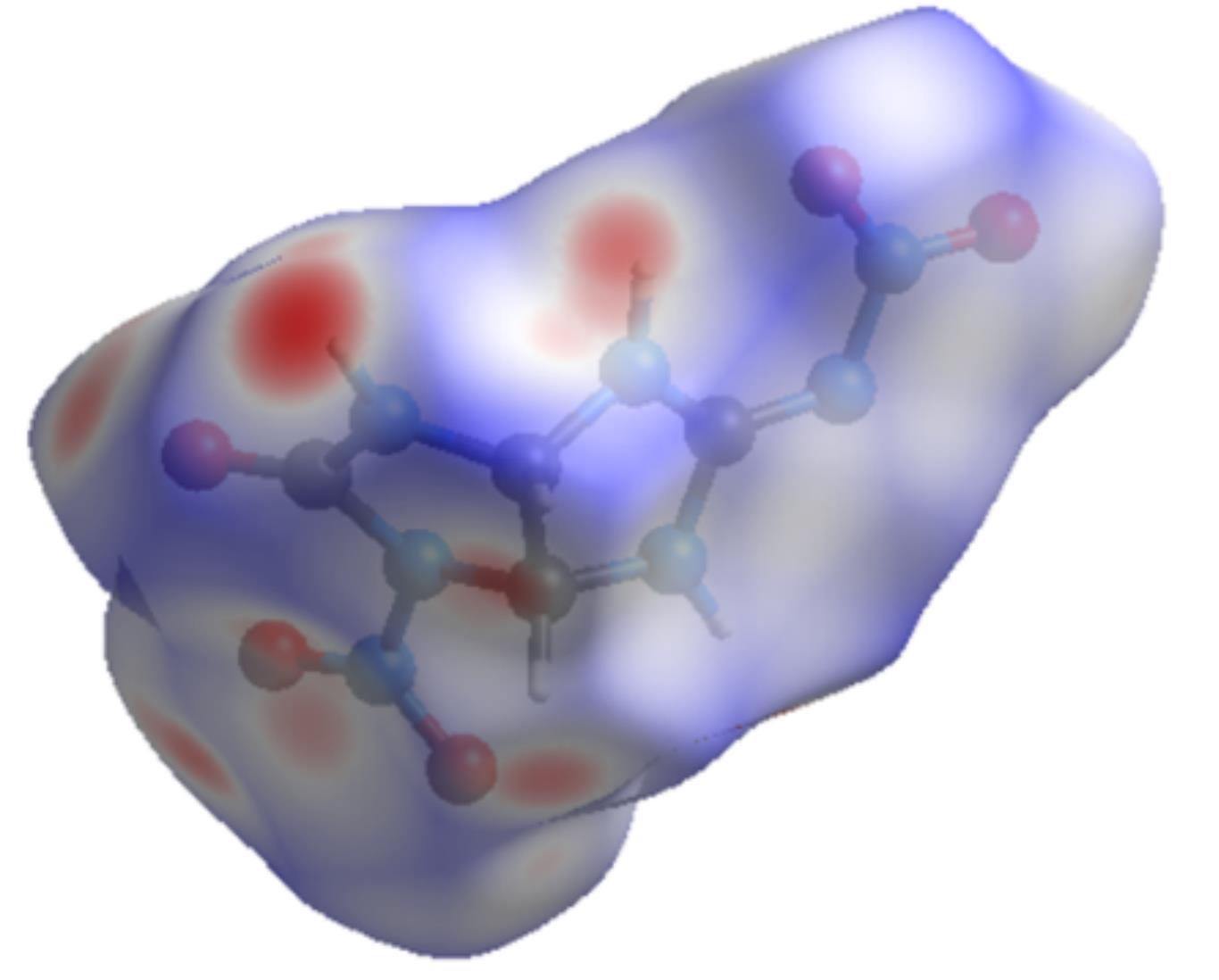

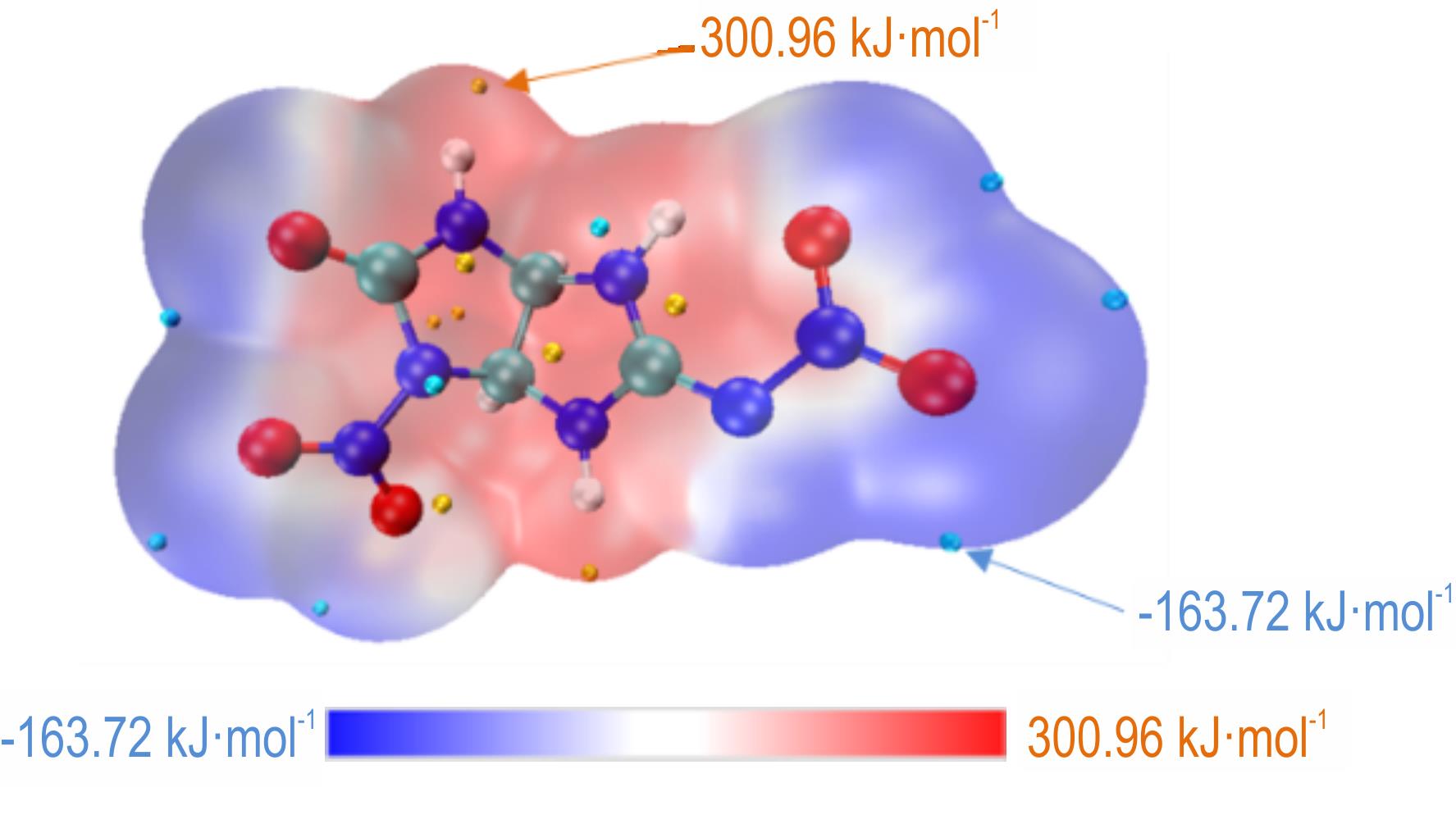

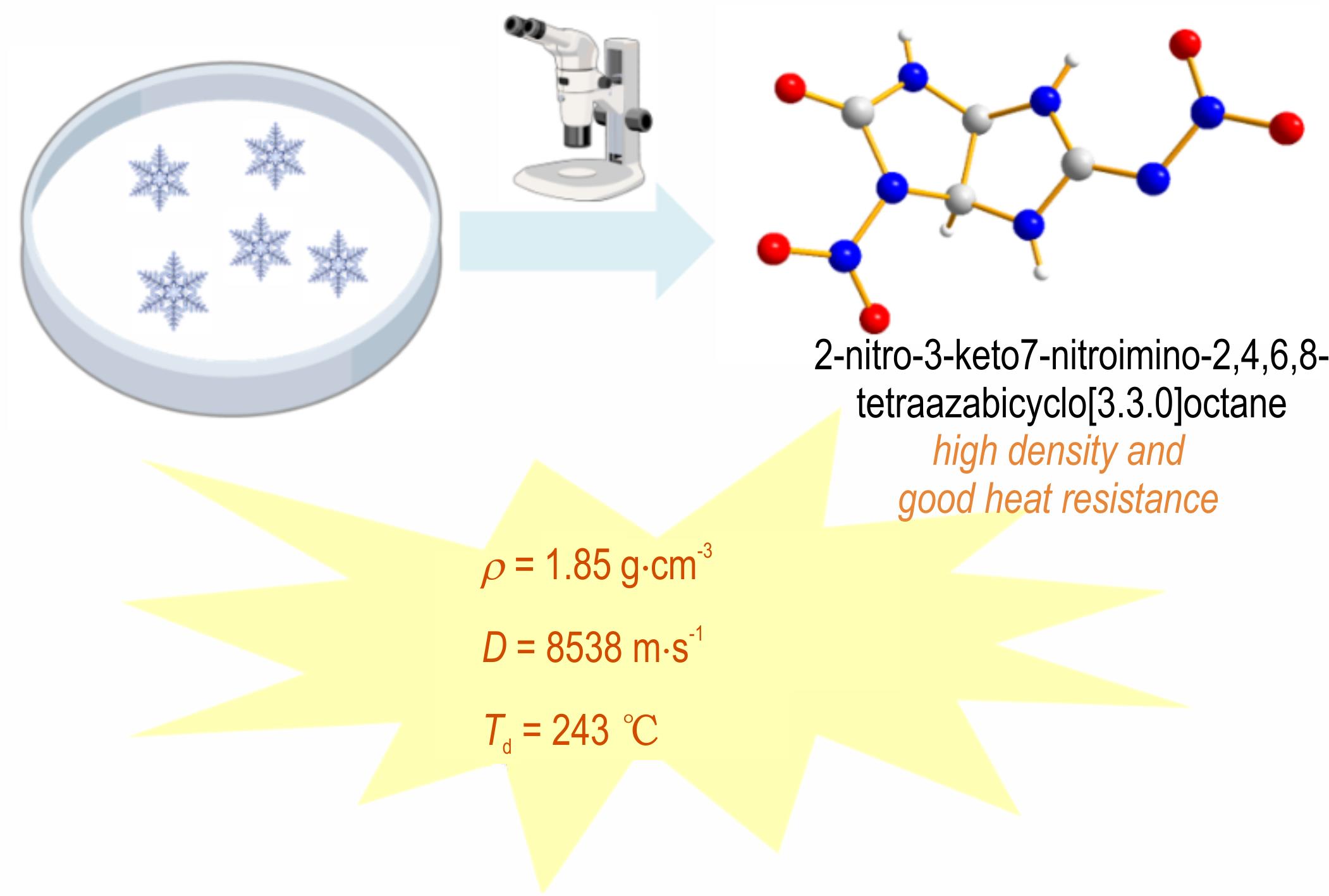

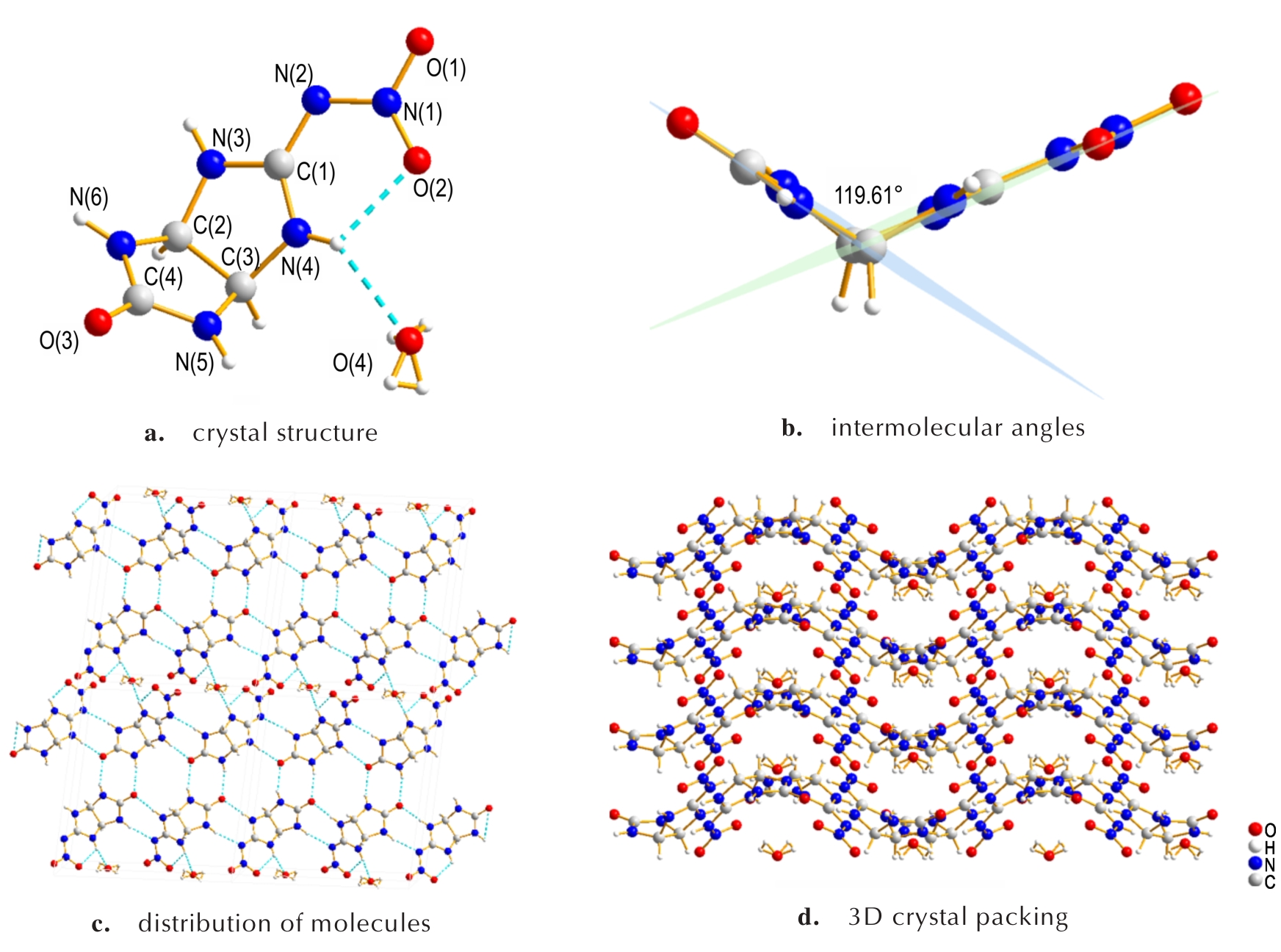

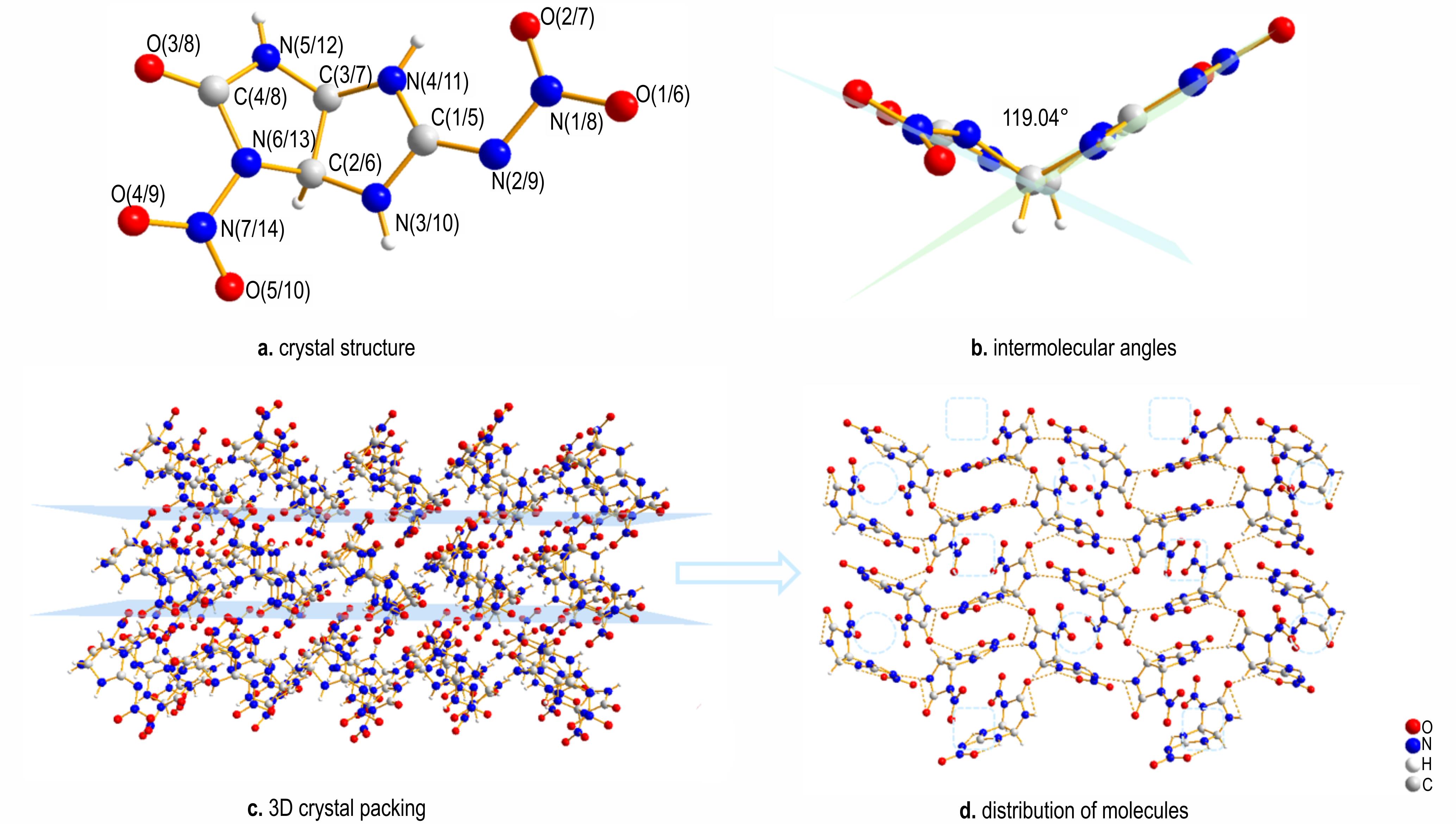

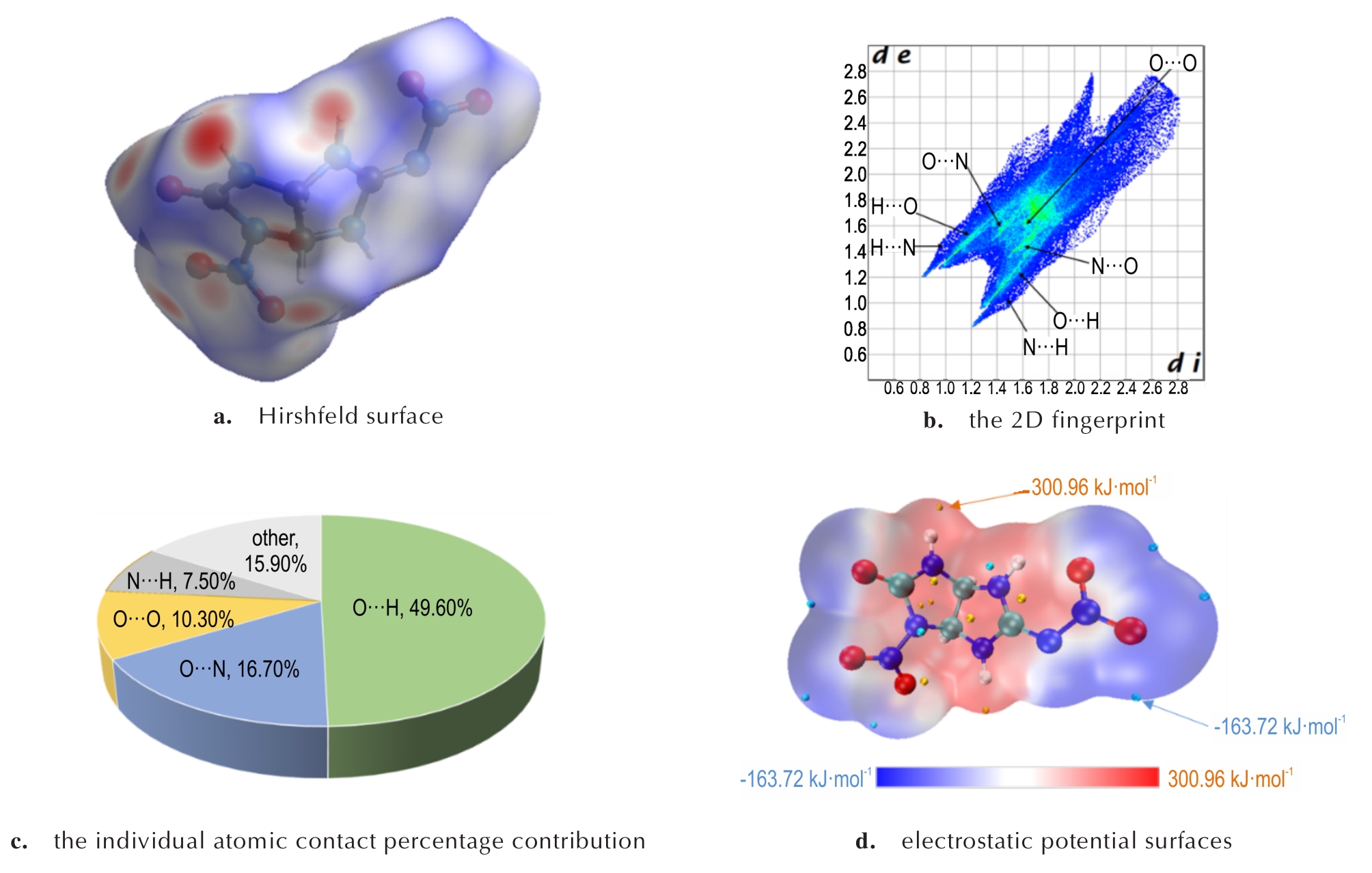

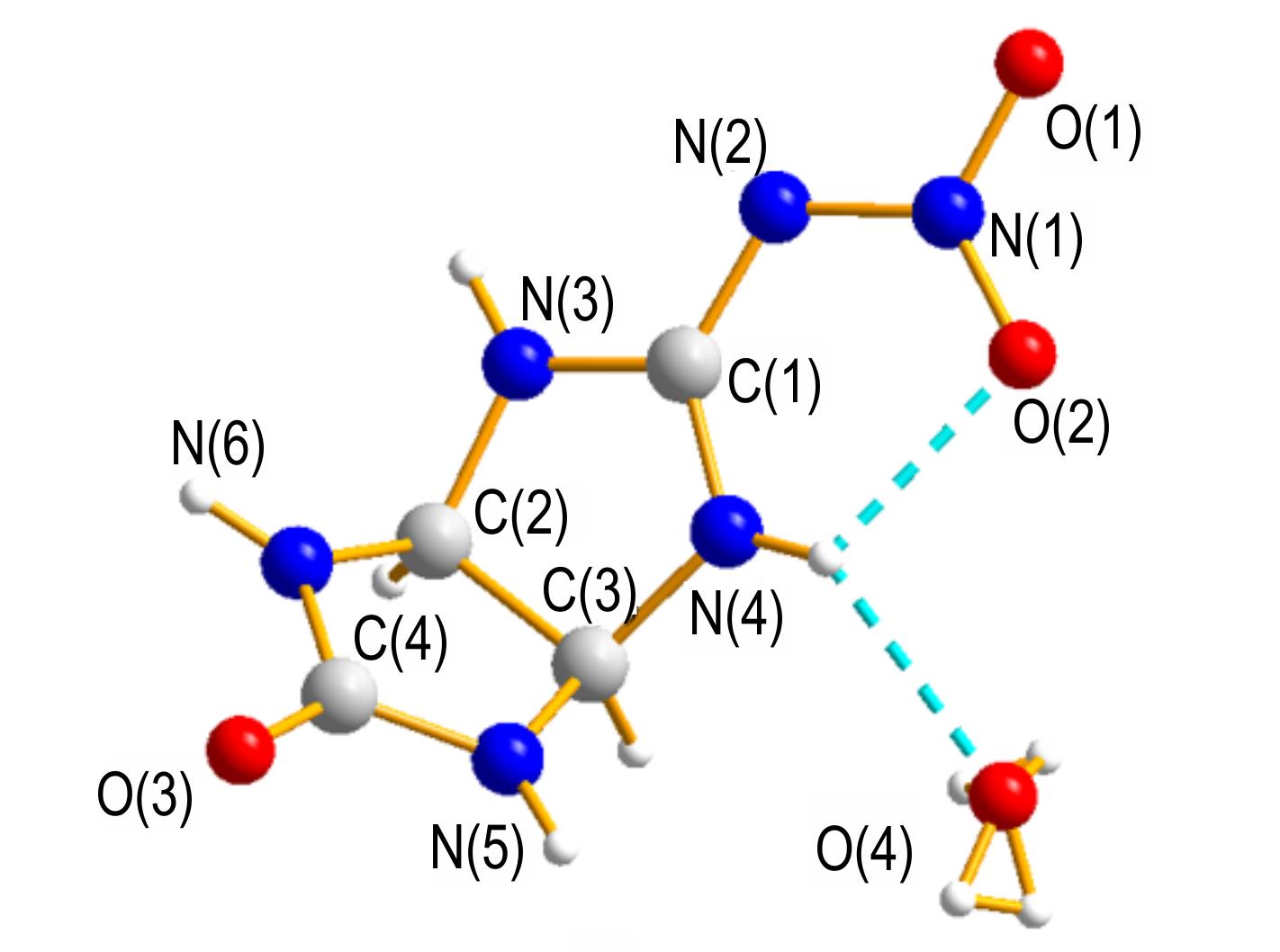

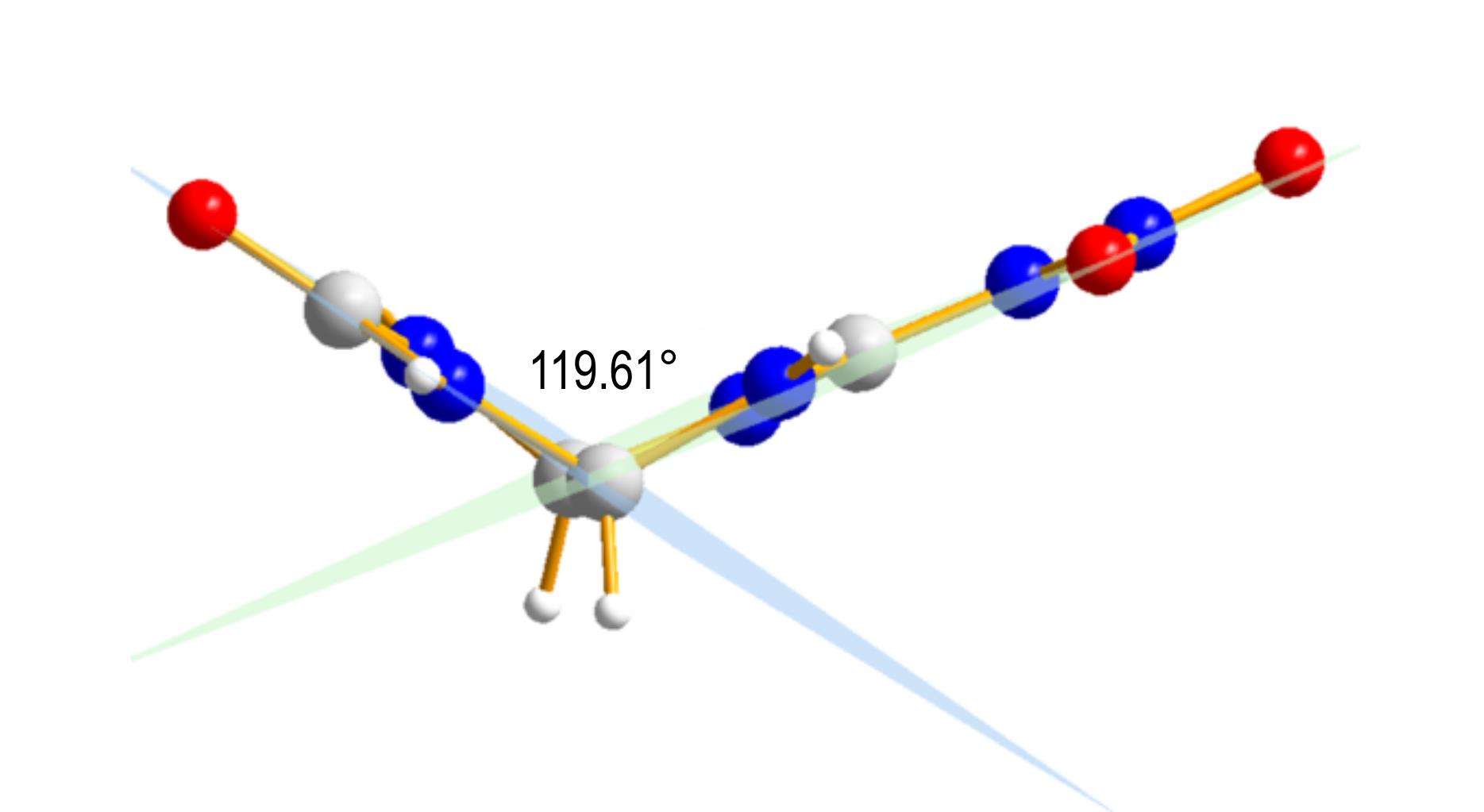

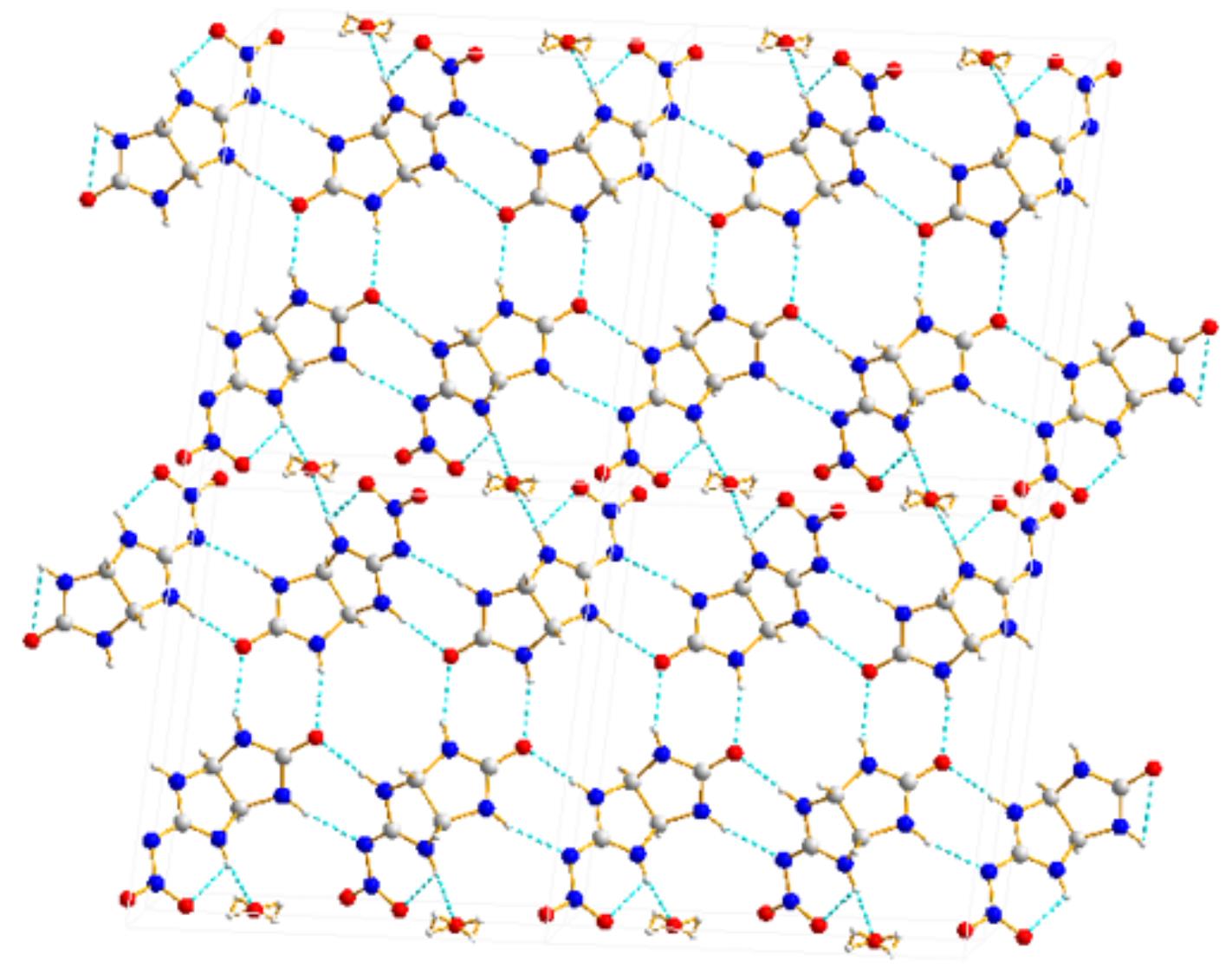

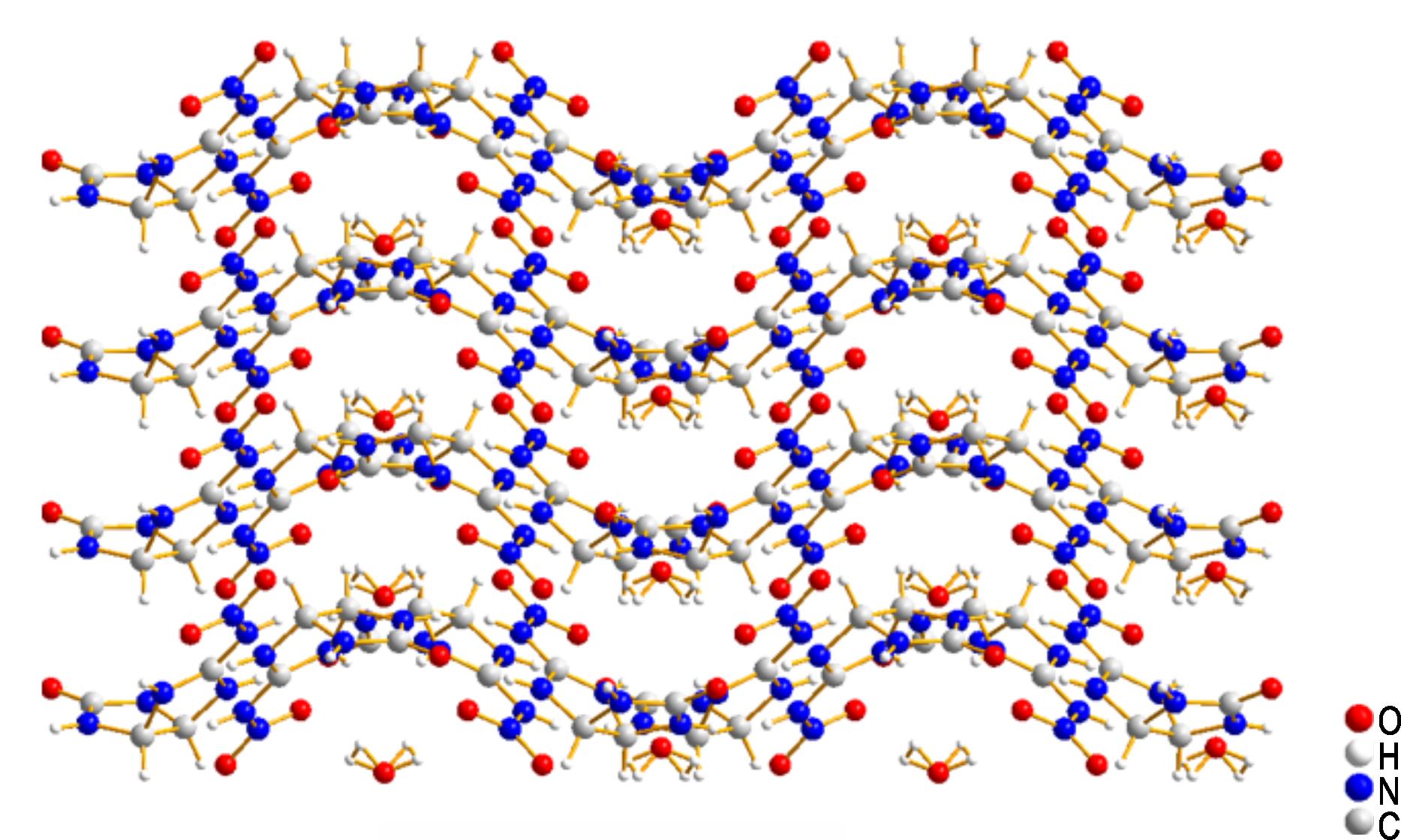

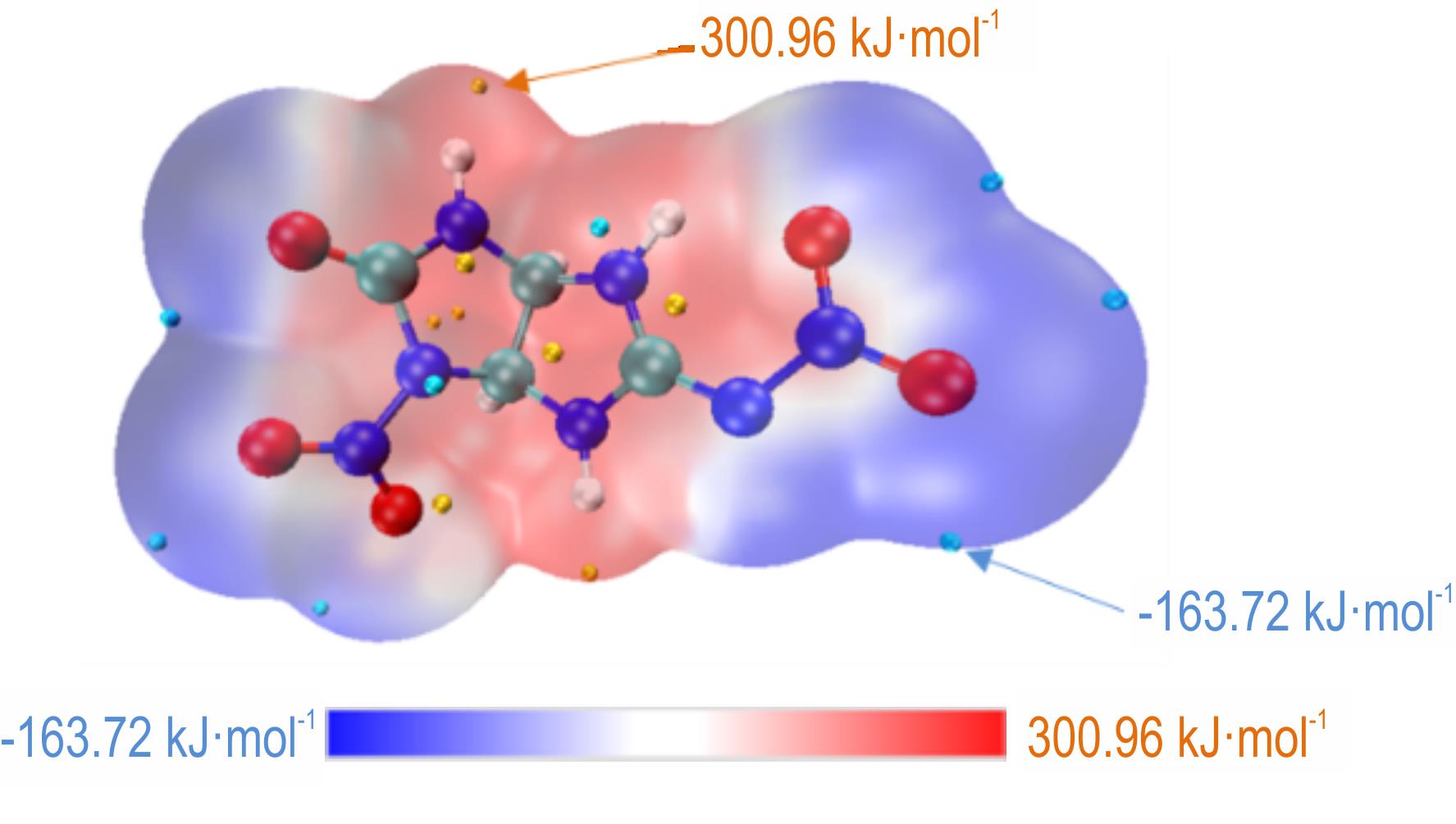

摘要:四氮杂双环分子以其高密度和爆轰性能受到含能分子合成人员的广泛关注。为拓展四氮杂双环分子的骨架类型和探究不同骨架间的内在关系,本研究以硝基胍、乙二醛和尿素为原料,采用两步环化反应构建出四氮杂双环骨架,再进行硝化的方法,获得了2-硝基-3-酮-7-硝亚胺基-2,4,6,8-四氮杂双环[3.3.0]辛烷(

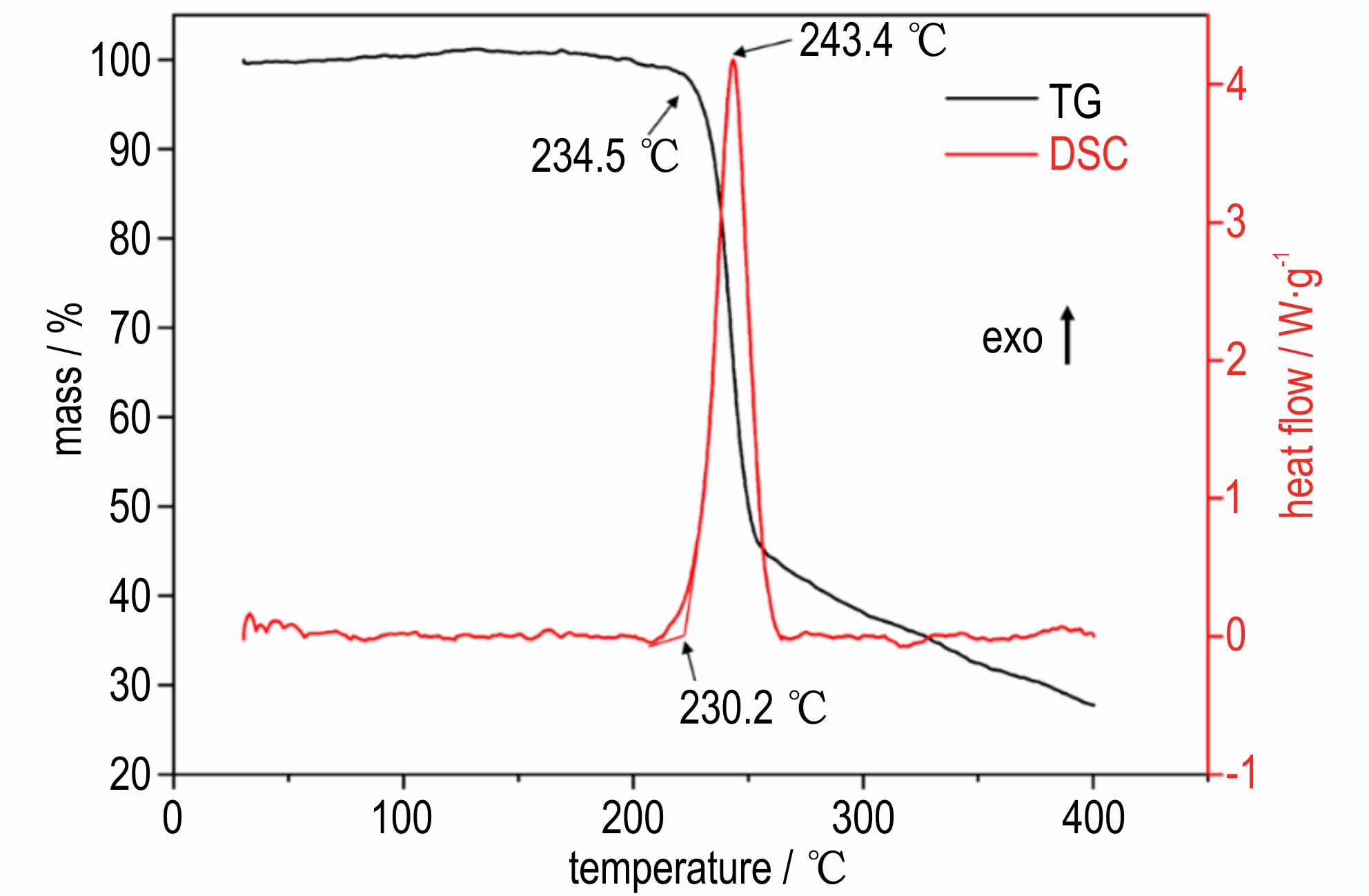

4 ),该化合物是一种同时兼具甘脲与甘胍结构的新型四氮杂双环分子。通过傅里叶红外光谱,核磁共振,元素分析,X-射线单晶衍射对中间体及目标化合物进行结构确认,获得骨架化合物晶体3·0.5H2O 和目标化合物晶体4 。其中目标化合物晶体4 属于三斜晶系,P-1空间群,密度达到1.881 g·cm-3(150 K),晶胞参数为a=6.5172(3) Å,b=9.4087(4) Å,c=13.6334(5) Å,α=γ=90°,β=102.542(2)°。对化合物4 进行TG-DSC同步热分析测试,使用原子化法和EXPLO5软件计算其生成焓和爆轰性能,BAM方法测试其机械感度,结果显示化合物4 热分解温度达到243 ℃,理论爆速爆压分别为8538 m·s-1,30.17 GPa,撞击感度和摩擦感度分别为10 J,120 N,具有良好的爆轰性能和热稳定性。

2025年第33卷第7期 工程结构爆炸毁伤分析与评估

>专题导言

>含能快递

>观点

>爆炸与毁伤

>综述

>制备与性能

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

推进剂

2021-2023 发表

-

-

发射药(2023年)

2021-2023 发表

-

安全毁伤

2021-2023 发表

-

火工品

2021-2023 发表

-

制备与性能

2021-2023 发表

-

晶体与显微分析

2020-2022 发表

-

化学推进剂

2021-2022 发表

-

-

-

-

-

-

-

热分解、安全性能与评价

2021-2022 发表

-

制备与性能——材料成型表征研究

2021-2022 发表

-

制备与性能——合成表征研究

2021-2022 发表

-

制备与性能——合成与性能研究

2021-2022 发表

-

-

-

-

推进与发射——推进剂构效关系

2021-2022 发表

-

推进与发射——推进材料制备与性能

2021-2022 发表

-

计算与模拟——结构约束下的材料结构与响应

2021-2022 发表

-

计算与模拟——材料结构演化

2021-2022 发表

-

计算与模拟——材料性能预测

2021-2022 发表

-

-

庆三八妇女节专辑-2021

2020 发表

-

-

-

出版专辑

出版专辑 虚拟专辑

虚拟专辑- 观点

- 综述

- 含能快递

2025,33(7):683-688, DOI: 10.11943/CJEM2025083

摘要:

2025,33(5):419-422, DOI: 10.11943/CJEM2024272

摘要:

2024,32(12):1257-1259, DOI: 10.11943/CJEM2024214

摘要:

2024,32(10):1011-1013, DOI: 10.11943/CJEM2024226

摘要:

2024,32(3):232-234, DOI: 10.11943/CJEM2024068

摘要:

2024,32(2):3-8, DOI: 10.11943/CJEM2023272

摘要:

2023,31(9):859-861, DOI: 10.11943/CJEM2023188

摘要:

2023,31(6):527-530, DOI: 10.11943/CJEM2023098

摘要:

2019,27(12):981-983, DOI: 10.11943/CJEM2019181

摘要:

2019,27(11):894-896, DOI: 10.11943/CJEM2019157

摘要:

2019,27(9):717-719, DOI: 10.11943/CJEM2019098

摘要:

2019,27(6):445-447, DOI: 10.11943/CJEM2019065

摘要:

2019,27(4):270-273, DOI: 10.11943/CJEM2018343

摘要:

2019,27(4):266-269, DOI: 10.11943/CJEM2018367

摘要:

2020,28(5):366-368, DOI: 10.11943/CJEM2020067

摘要:

2020,28(7):588-590, DOI: 10.11943/CJEM2019306

摘要:

2021,29(11):1021-1024, DOI: 10.11943/CJEM2021256

摘要:

2021,29(10):885-887, DOI: 10.11943/CJEM2021227

摘要:

2021,29(8):689-693, DOI: 10.11943/CJEM2021156

摘要:

2021,29(7):581-583, DOI: 10.11943/CJEM2021020

摘要:

2021,29(4):269-271, DOI: 10.11943/CJEM2021096

摘要:

2025,33(7):778-792, DOI: 10.11943/CJEM2025123

摘要:近年来,意外爆炸事故的频繁发生引发了防护工程学界对抗爆墙结构的深入研究和广泛应用。本研究根据抗爆墙的发展顺序、结构特点和抗爆机理,将抗爆墙分为传统抗爆墙和新型抗爆墙进行评述。传统抗爆墙主要采用传统建筑材料,通过墙体本身的特性来抵抗爆炸冲击波,而新型抗爆墙则通过材料和结构的创新进一步提高其抗爆性能。材料创新主要包括采用高强度材料、纤维增强复合材料等制作墙体、掺入墙体原材料(如混凝土)或贴于墙体表面,以提高墙体的整体强度和稳定性。结构创新则涉及多层墙体结构、夹层填充等设计,旨在通过发挥不同材料各自的性能优势来增强整体抗爆效果。本研究从抗爆性能评估、应用场景、试验和数值模拟方法以及其相关研究结果进行了总结归纳,涵盖了抗爆墙的材料选择、尺寸设计、形状优化和加固方法等关键因素,可为未来的抗爆墙设计提供参考依据。

李冬雪, 崔杨瑞, 阮可欣, 李林杰, 张雪飞, 周钰婷, 陆明, 许元刚

2025,33(5):523-553, DOI: 10.11943/CJEM2025071

摘要:多氮含能化合物因氮含量和能量密度大、热稳定性好、感度低、环保等显著性能而受到广泛关注。四唑在稳定唑类中氮含量最高、能量最高。将不同的含能环或取代基引入四唑骨架中有利于获得具有优异能量性能和适当感度的多氮含能材料。为此,研究系统综述了近200个四唑多氮含能化合物的合成方法,根据环的个数和连接方式对这些化合物进行了分类,并介绍了代表性含能化合物的物化和爆轰性能,并对其发展前景进行了展望:创制具有全新结构的四唑含能化合物、推动具有应用前景的化合物的工程化进程、开展化合物

52 (TKX-50)的应用研究。2025,33(5):505-522, DOI: 10.11943/CJEM2025026

摘要:N-NO2作为一种典型的含能取代基团,具有较高的作功能力,是典型炸药RDX、HMX、CL-20的能量来源。富氮杂环含能化合物因具有高生成焓、高密度、环境友好等特点而受到广泛的研究。由于富氮骨架NH位点亲电反应的活性不同和含能分子本身亚稳态结构,引入N-NO2存在较大困难。因此,通过总结各类富氮骨架N-NO2的合成反应及其性能,对于合成新型有实际应用前景的含能材料具有重要意义。本研究按照富氮含能骨架进行分类,依次对咪唑类化合物、吡唑类化合物、三唑类化合物以及六元富氮含能杂环化合物的N-NO2的合成、性能进行归纳总结,对杂环NH硝化的N-NO2富氮含能化合物未来的发展潜力和重点研究方向进行了展望,为新型N-NO2类含能材料的骨架设计、多官能团协同作用与合成提供借鉴和参考。

2025,33(4):404-415, DOI: 10.11943/CJEM2025019

摘要:3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮(NTO)是典型的不敏感含能材料,兼具感度低、能量高以及制造工艺简单等特点,近年来受到了研究者们的广泛关注。NTO晶体形貌、粒度大小等结晶特性是其制造和应用的关键环节,直接影响产品的流散性、堆积密度、感度以及爆轰性能。研究从NTO结晶基础、粒度形貌调控、共晶及包覆角度系统综述了NTO结晶及改性技术研究进展,重点介绍了NTO在常用溶剂中的结晶热力学和动力学、以及球形化结晶技术,指出了通过共晶和包覆方法实现NTO能量和安全相互兼顾的有效策略。建议进一步开展或加强基于水体系的绿色结晶、球形单晶制备、结晶器设计与流场模拟等方面研究,为结晶工艺精确调控和工业生产提供支撑,加速形成满足不同应用场景的多规格NTO结晶产品。

2025,33(3):304-315, DOI: 10.11943/CJEM2024129

摘要:3D打印技术具有无模具、多材料、柔性化等特点,可以为单室多推力、多脉冲式等固体火箭发动机所需的特殊结构固体推进剂装药成型提供新的技术途径。当前,围绕固体推进剂的3D打印,国内外均开展了相关研究。本文重点介绍了粘合剂喷射、光聚合固化和材料挤出成形等典型3D打印工艺在复杂结构、梯度化结构、多材料一体化固体推进剂装药制造中的应用,总结了上述3种典型结构在3D打印装药制造中存在的关键问题。对未来的研究方向进行了展望,强调了针对未来异形异质固体推进剂装药制造需求,需重点关注低感度专用固体推进剂材料、大型药柱3D打印装备及绝热包覆打印技术等。

2025,33(2):198-211, DOI: 10.11943/CJEM2024243

摘要:含能聚醚黏合剂作为推进剂的骨架和基体,是促进推进剂的能量水平、力学性能、加工性能等不断改善的基础。然而,聚醚中的极性含能基团阻碍了分子链的运动,降低了高分子链的柔顺性,导致力学性能下降,制约了高能固体推进剂的发展。对含能聚醚进行共聚改性,引入柔性链段提高柔顺性是获得结构多样、性能可调聚醚的有效方法。本研究介绍了近年来含能聚醚引入不同类型的柔性链段,从主链柔性链段、侧链柔性链段两个角度展开综述,阐释其对含能聚醚黏合剂力学性能和加工性能的影响,并对含能聚醚黏合剂的柔性链结构设计研究进行了展望,为设计开发新型含能黏合剂提供方向。

应梓剑, 陈建波, 徐金江, 于谦, 何璇, 朱春华, 黄石亮, 杨希, 李诗纯

2025,33(1):82-101, DOI: 10.11943/CJEM2024097

摘要:分析表征技术是含能材料化学领域科研生产不可或缺的重要工具。含能材料分析表征技术主要包括色谱、质谱、波谱、光谱、热分析、显微、散射与衍射等,通过分析表征技术的定性/定量分析可获得含能材料的化学结构、组分含量、微观形貌等信息,进而为含能材料相关合成表征、质量控制、库存维护、公共安全、环境监测等场景提供重要的分析数据,极大推动了含能材料行业的发展。近年来,分析表征技术在传统分析的基础上,展现出了明显的多学科交叉融合特征,并逐步向自动化、智能化、原位在线、多尺度贯通、高时空分辨等方向发展。为了更加清晰、全面地掌握含能材料分析表征技术现状与趋势,研究系统综述了各主要分析手段的技术内涵、功能特点以及在含能材料领域的应用现状,并讨论了未来的发展趋势,为含能材料化学领域相关分析表征研究提供支撑。

2024,32(12):1298-1313, DOI: 10.11943/CJEM2024143

摘要:温压炸药中铝粉含量与粒径直接影响爆炸能量输出结构,特别是对温压炸药特有的“后燃效应”产生重大影响,进而对“温压效应”的形成起到至关重要的作用。研究介绍了铝粉含量与粒径对温压炸药的爆炸能量、压力效应、热毁伤效应和窒息效应的影响作用,分析了铝粉对后燃反应的影响机理,指出了温压炸药中添加铝粉的最佳含量与粒径范围。展望了未来的研究方向:应重点关注铝粉能量释放过程的反应动力学机制,开发与之适配的测试方法,深入解析温压炸药的能量释放过程,为其配方设计和能量输出结构的精准调控提供依据。

李思恒, 曲文刚, 赵凤起, 姜一帆, 张震, 张明, 张建侃, 刘鹤欣

2024,32(10):1118-1135, DOI: 10.11943/CJEM2024037

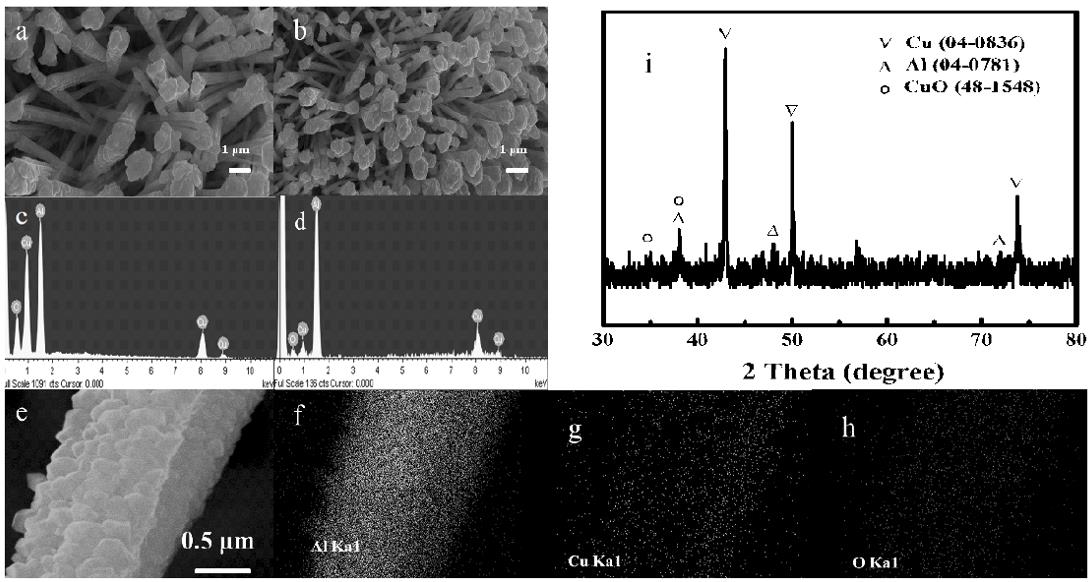

摘要:高氯酸铵(AP)作为固体推进剂中重要的氧化剂,其热分解性能直接影响固体推进剂的燃烧特性。使用燃烧催化剂能够降低AP的分解温度并提高其分解速率。研究总结了应用于AP热分解的纳米燃烧催化剂微观结构调控的不同手段,分析了晶面、缺陷和复合界面等微结构调控方式对其在AP热分解反应中催化活性和催化机理的影响,并探究能获得最佳催化性能的催化剂特征。结果表明,通过调整暴露晶面、元素掺杂和构建复合界面结构可以提高纳米金属氧化物燃烧催化剂的催化活性;过渡金属氧化物纳米催化剂能通过暴露指定晶面实现催化活性的提升,元素掺杂能通过产生缺陷从而提升催化效果,构建复合界面结构能够利用界面效应调控催化位点的活性,从而有效提升催化性能。过渡金属氧化物纳米催化剂在提升AP热分解性能方面表现出了良好的催化活性。

2024,32(8):871-884, DOI: 10.11943/CJEM2024173

摘要:DIANP发射药作为一种新型发射药,具有能量高,爆温低,燃烧洁净性好,烟焰残渣少等特点。研究介绍了DIANP合成与材料特性,DIANP发射药配方及性能,DIANP发射药制备工艺、表面处理、装药应用和测试方法等方面的研究进展。指出了DIANP发射药在燃烧分解机理和相互作用机制等基础理论研究方面存在的不足;提出了应开展适用于DIANP发射药的温度系数控制技术研究、环境适应性研究和DIANP合成的绿色工艺研究;并认为DIANP发射药的改进需将理论研究和实际应用相结合,以此推进高能低烧蚀特征材料在行业内的发展。

2024,32(8):864-870, DOI: 10.11943/CJEM2024148

摘要:发射药作为枪炮武器发射与精准毁伤的功能单元,具有关键与核心技术地位。通过总结归纳发射药与装药技术的发展历程,系统分析其演化规律,从科学、技术、产品三个层次阐述了发射药与装药技术的研究现状和主要问题。同时从科学探索发现、技术创新发明进步、产品与武器装备应用等方面对发射药与装药技术未来的发展方向进行了分析与展望,以期为发射药研究者、行业管理、制造企业提供参考,推动行业领域的发展。

2024,32(7):772-783, DOI: 10.11943/CJEM2024011

摘要:射击残留物(GSR)是枪支发射时的重要伴生产物,GSR的分析对涉枪案件的侦查与诉讼活动中具有重要意义。传统的GSR检验主要以底火产生的无机物为主,而忽视了来自于发射药中的有机射击残留物(OGSR)成分。由于环境中普遍存在金属颗粒,以及无重金属弹药的生产和应用,常规检测方法易造成假阳性或假阴性的问题,因此OGSR的痕量检测技术正在成为研究热点。本文综述了近年来痕量OGSR检测的研究进展,重点讨论了拉曼光谱法、质谱法、液相色谱-质谱联用法以及电化学法在OGSR检测中的优势以及局限性,介绍了化学计量学在OGSR痕量检测中的应用。其中,液相色谱-质谱联用法检测OGSR的前处理简单,检出限低,灵敏度高。今后研究重点可基于液相色谱‐质谱联用技术获得的大量数据,并结合化学计量学的数据处理技术,构建具有快速分析识别OGSR样品的检测技术。

2024,32(7):761-771, DOI: 10.11943/CJEM2023262

摘要:含支化结构的聚叠氮缩水甘油醚(BGAP)含能黏合剂比线型聚叠氮缩水甘油醚(GAP)含能黏合剂具有更高的相对分子质量、更宽的官能度(f)调节范围、更高的生成热、更低的黏度等,能够提高复合固体推进剂的能量水平以及改进其工艺性能和力学性能,是叠氮黏合剂的重要研究方向之一。如何可控调节官能度、相对分子质量及其分布等重要结构参数,成为获得高质量BGAP含能黏合剂的关键。本文详细阐述了BGAP的一步裂解叠氮化法合成工艺并提出了可能的合成机理,介绍了BGAP的性能研究现状,分析了存在的问题和不足,展望了BGAP的合成和性能研究发展方向,强调优化BGAP的后处理工艺、提高BGAP的制备能力以及加强BGAP的基础性能和应用研究是今后研究的重点。

2024,32(6):660-671, DOI: 10.11943/CJEM2024088

摘要:含能材料的开发面临诸多挑战,传统“试错法”的研发模式会导致研发周期长,效率低。随着数据科学与人工智能技术的发展,基于数据驱动的研发模式为含能材料的发展开辟了新的路径。多环含能化合物是当前含能材料学科的研究热点,其中氮杂多环骨架由于存在π电子的离域共振和较多的可修饰位点,分子结构的稳定性得到提高,同时能量基团的存在保证了分子的能量水平,使得能量与稳定性之间的固有矛盾得到很好的平衡。研究简要介绍了数据驱动开发新型含能材料的工作流程,概述了数据驱动方法用于氮杂多环含能化合物开发的最新研究进展,最后对数据驱动的方法用于新型含能材料的开发提出展望。未来的发展方向应考虑通过数据增强、治理等手段补充数据量,以提高模型预测的准确性及泛化能力;可通过建立化学反应条件和合成路径筛选的机器学习模型预测分子的可合成性,从而加速新型氮杂多环含能化合物的开发。

2024,32(6):672-682, DOI: 10.11943/CJEM2024031

摘要:偶氮桥连富氮杂环含能化合物在含能材料领域应用广泛。传统构建偶氮桥连化合物通常采用氧化偶联法,存在安全风险高和环境污染严重等问题。电化学合成方法由于其高效、可控和环境友好等优点备受研究者青睐。本文围绕近年来呋咱、吡唑、三唑、四唑等偶氮桥连富氮杂环含能材料的电化学合成研究,介绍了电解质和电极等条件对反应的影响,总结了不同偶氮桥连富氮杂环含能化合物的电化学合成机理,提出了未来的研究方向,如采用电化学制备传统方法无法合成的含能分子,利用电化学方法实现氮-氮单键、碳-氮单键、分子内偶氮键等化学键的构建,和探索稠环以及连环等复杂含能材料的电化学合成以及电化学合成方法的工程化放大研究等,为电化学合成偶氮桥连富氮含能分子的研究和采用电化学方法制备含能材料提供参考。未来研究中可以通过电化学方法实现已知含能材料的绿色合成,并且定制化生产和开发传统有机合成方法无法制备的高性能新含能材料。

2024,32(5):554-569, DOI: 10.11943/CJEM2023239

摘要:固体推进剂界面作为固体发动机结构中力学性质相对薄弱的部分之一,明确其物化性质、损伤演化模式以及脱湿对推进剂结构完整性的影响是极其重要的研究内容。与实验相比,利用数值模拟能够快速、高效地研究各种界面体系下的不同物化性质,具有较好的应用前景。从微观尺度分子动力学、细观尺度有限元数值仿真与宏观数值模拟角度出发,综述了复合固体推进剂多种界面力学性质的研究进展,探讨了多尺度下复合固体推进剂界面数值模拟对固体推进剂工程设计的推动作用与目前存在的不足,并展望了未来的发展方向。

2024,32(4):422-434, DOI: 10.11943/CJEM2023177

摘要:为了充分利用碳纳米材料的性能优势,本文总结了碳纳米材料对含能材料降感的研究进展。分析了典型碳纳米材料,如石墨、碳纳米管、石墨烯及其衍生物和富勒烯及其衍生物对降低含能材料撞击感度、冲击波感度和摩擦感度的作用,并探讨了不同碳纳米材料的降感机制。最后对碳纳米材料在该领域的发展前景进行了展望,认为优化碳纳米材料与含能材料的复合材料制备工艺、深入理解碳纳米材料性质并进行功能化修饰、调控碳纳米材料与含能材料的界面相互作用以及进一步探究碳纳米材料的降感机制将是今后研究的重点工作。

王哲君, 强洪夫, 王稼祥, 裴书帝, 李世奇, 耿挺京, 韩永恒

2024,32(4):435-464, DOI: 10.11943/CJEM2024014

摘要:从微观、细观、宏观尺度和跨尺度4个方面,对复合固体推进剂损伤行为的研究进展进行了梳理,重点综述了不同尺度下损伤的观测和表征方法、损伤阈值的确定方法、损伤演化模型的构建方法、损伤数值模拟方法及宏细观跨尺度分析方法,并在此基础上针对当前研究中存在的若干不足,展望了需进一步重点开展研究的方向:拓宽微观尺度上开展复合固体推进剂损伤行为数值模拟时考虑的影响因素的范围,并从多个方面加强与试验研究结论的验证;提高细观尺度上损伤观测试验的能力、损伤演化模型的表征水平和损伤数值模拟的计算精度;提高宏观尺度上损伤识别测试试验的检测精度、损伤阈值确定方法的精确性和损伤演化模型的预测能力;在形成微细宏观单一尺度上复合固体推进剂损伤行为研究的标准规范的基础上,进一步建立推进剂损伤行为跨尺度研究的理论方法体系。

2024,32(4):408-421, DOI: 10.11943/CJEM2023226

摘要:含能分子研发面临多重挑战,传统“试错法”效率低下,计算机辅助分子设计的出现改变了研发模式。本综述回顾了含能分子设计的发展历程,介绍了计算机辅助含能分子设计的研究现状,并概述了人工智能技术(AI)在性质预测、分子生成、合成路线和反应条件预测等多个设计环节的最新进展,讨论了当前含能分子设计模式与其他材料设计方法的差距,思考差距产生的原因,并对未来AI辅助含能分子设计的发展方向提出展望。研究发现,AI在含能分子性能预测和分子生成等方面已经有了应用,但在合成路径规划和反应条件优化等环节的应用仍有待进一步探索,应用前景巨大。通过数据增强、迁移学习或高通量计算有望能够解决含能分子数据薄弱的问题;加强AI辅助含能分子合成路线与反应条件探索有望贯通“设计→评估→制备→验证”全流程自动化分子设计模式。AI辅助含能分子设计为提升含能分子设计水平提供新的可能性,有助提升含能分子研发效率。

2024,32(3):325-344, DOI: 10.11943/CJEM2023267

摘要:目前传统的间歇制备过程由于受制于宏观尺度难以对工艺参数、产物结构及性能实现精准调控,导致产物的均一性差,制备过程存在显著的安全隐患。因此,如何实现含能材料的安全、可控和高效的制备已成为目前研究的热点。微反应器以其微型化、集成化、高度安全性和出色的传质传热效率等诸多优势,高度契合含能材料制备过程的需求。因此,微反应器技术逐渐引起了研究者的广泛关注,在含能材料制备中崭露头角。本文介绍了微反应器在危险化工合成过程及含能材料制备中应用的国内外研究进展,特别关注了其在单质含能材料和复合含能材料制备中的潜在应用,对未来的研究方向进行了展望,强调了未来微反应器技术领域的发展需求包括规模化生产、三废处理及智能化平台建设等。

2024,32(3):312-324, DOI: 10.11943/CJEM2024017

摘要:含能材料广泛应用于兵器工业、航空航天及民用建设等领域。其合成过程复杂、危险性高,传统釜式反应工艺难以满足产品质量和过程安全控制的要求。微反应技术具有热质传递速率高和安全性好等优点,在含能材料领域具有广阔的发展前景。为此,本文从微反应技术基本原理、含能化合物合成、含能颗粒材料制备和超声微反应器四方面展开综述,基于化学工程视角,阐释微化工技术在含能材料领域的应用特点。同时,总结并展望了技术领域的研究难点与未来发展方向,包括反应动力学/热力学、高黏/含固流体混合强化、反应放大与智能系统、三废处理及如何与人工智能等新兴学科结合等问题。

- PDF下载排行

- HTML阅读排行

- 摘要点击排行

- 五年引用排行

-

2024,32(8):864-870 DOI: 10.11943/CJEM2024148

-

2024,32(8):795-803 DOI: 10.11943/CJEM2024180

-

2024,32(10):1011-1013 DOI: 10.11943/CJEM2024226

-

2024,32(9):899-910 DOI: 10.11943/CJEM2024107

-

2024,32(9):887-898 DOI: 10.11943/CJEM2024144

-

2024,32(12):1298-1313 DOI: 10.11943/CJEM2024143

-

2024,32(10):1014-1019 DOI: 10.11943/CJEM2024166

-

2024,32(9):986-1008 DOI: 10.11943/CJEM2024236

-

2024,32(9):911-920 DOI: 10.11943/CJEM2024138

-

2024,32(10):1031-1039 DOI: 10.11943/CJEM2024172

-

2024,32(9):964-971 DOI: 10.11943/CJEM2024176

-

2024,32(8):864-870 DOI: 10.11943/CJEM2024148

-

2024,32(10):1011-1013 DOI: 10.11943/CJEM2024226

-

2024,32(9):887-898 DOI: 10.11943/CJEM2024144

-

2024,32(11):1206-1224 DOI: 10.11943/CJEM2024093

-

2025,33(3):304-315 DOI: 10.11943/CJEM2024129

-

2024,32(8):795-803 DOI: 10.11943/CJEM2024180

-

2024,32(12):1298-1313 DOI: 10.11943/CJEM2024143

-

2024,32(10):1014-1019 DOI: 10.11943/CJEM2024166

-

2025,33(2):198-211 DOI: 10.11943/CJEM2024243

-

2024,32(9):964-971 DOI: 10.11943/CJEM2024176

-

2024,32(9):899-910 DOI: 10.11943/CJEM2024107

-

2024,32(8):864-870DOI: 10.11943/CJEM2024148

-

2025,33(2):198-211DOI: 10.11943/CJEM2024243

-

2024,32(12):1298-1313DOI: 10.11943/CJEM2024143

-

2025,33(2):103-109DOI: 10.11943/CJEM2024296

-

2025,33(3):304-315DOI: 10.11943/CJEM2024129

-

2024,32(9):887-898DOI: 10.11943/CJEM2024144

-

2025,33(2):110-116DOI: 10.11943/CJEM2025004

-

2024,32(10):1014-1019DOI: 10.11943/CJEM2024166

-

2024,32(12):1260-1269DOI: 10.11943/CJEM2024221

稿件在本刊官网发布后12个月的访问统计和5年引用次数的排行情况

- 2025/8/16 0:00:00 2025/8/1 8:39:03“党史微课” | 党的十一届三中全会重要性可与遵义会议相提并论 NEW

- 2025/8/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:03学习路上 | 新时代新征程深入推进全面从严治党 习近平作出战略部署 NEW

- 2025/8/16 0:00:00 2025/8/1 8:39:03《含能材料》第四届青年学术沙龙暨第四届青年编委会会议成功召开 NEW

- 2025/8/10 0:00:00 2025/8/1 8:39:03编辑部放假通知 NEW

- 2025/8/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:03EMF青年编委招募 NEW

- 2025/8/16 0:00:00 2025/8/1 8:39:03特邀专题 | 工程结构爆炸毁伤分析与评估【2025 No.7】 NEW

- 2025/7/3 0:00:00 2025/8/1 8:39:03特邀专题 | 高氮含能化合物创制【2025 No.5】

- 2025/3/25 0:00:00 2025/8/1 8:39:03【特邀专题】巾帼力量:在含能材料科学的贡献

- 2026/1/5 0:00:00 2025/8/1 8:39:03特邀专题 | 云爆 /温压含能材料【2024 No.12】

- 2025/11/15 0:00:00 2025/8/1 8:39:03特邀专题 | 含能材料微结构设计 、制备及性能【2024 No.10】

- 2025/7/7 0:00:00 2025/8/1 8:39:03发展高氢多氮高焓含能材料

- 2025/1/21 0:00:00 2025/8/1 8:39:03燃料空气炸药发展趋势分析

- 2025/11/15 0:00:00 2025/8/1 8:39:03含能材料的多尺度结构及其研究意义【2024 No.10】

- 2025/4/16 0:00:00 2025/8/1 8:39:03观点 | 含能材料通道式制备技术的发展思考【2024No.3】

- 2025/11/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:03观点 | 软物质物理视角探究PBX的结构稳定性【2021No.1】

- 2025/8/16 0:00:00 2025/8/1 8:39:04含能快递【2025 No.7】 NEW

- 2025/8/10 0:00:00 2025/8/1 8:39:04封面赏析五十一 | 高效太阳能制氢 NEW

- 2025/8/10 0:00:00 2025/8/1 8:39:04含能纵目【2025-6】 NEW

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04封面赏析五十 | 超分子有机手性特性

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04含能快递【2025 No.6】

- 2025/8/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:04征稿延期至2025年7月25日 NEW

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04“2025年火炸药技术学术年会”会议通知

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04第11届“纳米结构含能材料及应用技术”学术研讨会 第一轮会议通知

- 2025/8/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04贯通表里,涵广精微——黄明、段晓惠编著《炸药晶态控制与表征》

- 2025/5/13 0:00:00 2025/8/1 8:39:04宏篇大作 独创体系 ——肖鹤鸣等著《量子炸药化学及其拓展》

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:044,4,8,8‑四硝基‑2,6‑二氧杂金刚烷的合成及表征【2025 No.6】

- 2025/6/21 0:00:00 2025/8/1 8:39:04封面故事 | 5-硝基-3-(三硝基甲基)-1H-1,2,4-三唑富氮含能离子盐的合成与性能【2025 No.5】

- 2025/5/31 0:00:00 2025/8/1 8:39:041-甲基-3,4,5-三硝基吡唑(MTNP)的简易合成【2025 No.4】

- 2025/4/21 0:00:00 2025/8/1 8:39:04隧道内甲烷蒸气云爆炸特性及杀伤效应研究【2025 No.3】

- 2025/3/25 0:00:00 2025/8/1 8:39:04基于音频信号的含能材料撞击感度机器学习识别【2025 No.2】

- 2025/8/10 0:00:00 2025/8/1 8:39:04基于机器学习的超细HNS固相熟化预测模型 NEW

- 2025/8/10 0:00:00 2025/8/1 8:39:04两种新型高氯酸基钙钛矿含能材料的合成、结构与性能 NEW

- 2025/8/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:04DNTF的合成新工艺 NEW

- 2025/8/1 0:00:00 2025/8/1 8:39:04NaN5/GO复合含能材料的制备及其性能 NEW

- 2025/7/23 0:00:00 2025/8/1 8:39:04亚甲基桥联三唑-噁二唑不敏感含能化合物的合成及性能

- 2025/7/7 0:00:00 2025/8/1 8:39:04分明晓畅(120)炸药生命流程:爆炸效应(4)

- 2025/6/7 0:00:00 2025/8/1 8:39:04分明晓畅(119)炸药生命流程:爆炸序列(3)

- 2025/5/31 0:00:00 2025/8/1 8:39:04分明晓畅(118) 炸药生命流程:释能形式(2)

- 2025/4/29 0:00:00 2025/8/1 8:39:04分明晓畅(117)炸药生命流程:化学储能(1)

- 2025/4/15 0:00:00 2025/8/1 8:39:04分明晓畅(116)打开炸药理论的四把钥匙

小编08

小编08 小编07

小编07 小编06

小编06 小编05

小编05